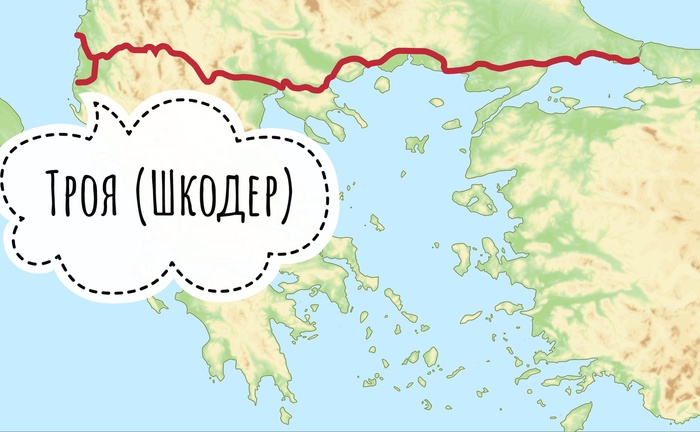

От мифической Трои к реальной Шкодре: переосмысление гомеровского эпоса (часть 1)

Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&u...

Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&u...

Глава 1. Интерпретация «Илиады» в контексте современной хронологической парадигмы: предмет исследования, методология и источниковая база

Настоящая глава посвящена формированию методологических основ для прочтения эпической поэмы «Илиада» как художественного осмысления реальных военно-логистических событий, развернувшихся на территории восточной Адриатики в конце IX — начале X века (897–907 гг. согласно хронологической шкале SC).

В рамках данного исследования под термином «Троя» понимается город Шкодра (Скадар) с крепостью Розафа и прилегающей долиной. Под «ахейцами» подразумевается коалиция прибрежных полисов, действовавшая под эгидой византийского права в союзе с венецианским конвоем. «Троянцы» в предлагаемой интерпретации представляют собой силы, контролировавшие горные и внутридолинные территории, а также стратегические перевалы и коммуникации между побережьем и внутренними землями.

1. Постановка исследовательской задачи

В рамках настоящего исследования предполагается:

продемонстрировать, что ключевые эпизоды «Илиады» отражают не абстрактную «античную» экзотику, а конкретные приёмы осадно-морской войны (высадка войск, обустройство корабельного стана, возведение временных укреплений, борьба за контроль над бродами и речными поймами, обеспечение прикрытия стратегически важных перевалов);

установить корреляцию между поэтическим описанием событий и документальными источниками X–XI веков (сочинения Константина VII, Иоанна Скилицы, Анны Комниной), в которых прослеживается аналогичная логическая структура («город снабжается морем», «нужно занять теснины»).

2. Методология исследования

Предлагаемая методология базируется на трёх ключевых положениях:

Хронологическое допущение. Исследование проводится в рамках хронологической системы SC, согласно которой «Троянская война» отождествляется с военной кампанией 897–907 гг., связанной с осадой Шкодры и попытками перехвата её снабжения.

Географическое отождествление:

Троя — Шкодра (Скадар) («замок долин»);

Скамандр/Ксанф — река Бояна (Буна) и её разливы;

Симойс — река Кир или один из рукавов Дрина;

«Ида» — горный массив Проклетие (Албанские Альпы);

Троадская равнина — Зетская низина к югу и востоку от Скадарского озера. Указанные соответствия носят эвристический характер и верифицируются по функциональным признакам.Правовой и логистический анализ. Интерпретация «Илиады» через призму взаимосвязи «портовое право — конвой — перевалы».

3. Источниковая база для верификации гипотезы

В качестве основных источников выступают:

греческий оригинал поэмы «Илиада» с анализом текстовых маркеров военных действий у моря и рек;

византийские источники:

трактат Константина VII «De administrando imperio»;

сочинения Иоанна Скилицы;

«Алексиада» Анны Комниной;папская переписка (в частности, послания Иоанна VIII о славянских пиратах-нарентанах).

4. Ключевые гомеровские маркеры и их «адриатическая» интерпретация

Корабельный стан и временные укрепления. Цитата: «τεῖχος ἐτειχίζοντο… τάφρον δ᾽ ὀρύξαν» («они воздвигли стену… и вырыли ров», Il. 7.436–441). Интерпретация: типичная для высадки временная линия укреплений вокруг стоянки судов на открытом берегу.

Наличие «узкой воды» и швартовки на отмели. Цитата: «νῆες ἔσαν… ἐπ᾽ ἀκτῇ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης» («корабли стояли… на берегу многоплесного моря», Il. 1.34–35). Интерпретация: каботажная логика восточной Адриатики с вытаскиванием судов на песок/гальку.

Речная система (Скамандр/Ксанф и Симойс). Цитата: «τὸν δ᾽ ἄρ᾽ Ἀχιλλεὺς ἔφεπτο Σκάμανδρον, ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί» («и гнал его Ахилл к Скамандру, что боги зовут Ксанфом», Il. 21.1–2). Интерпретация: слияние двух потоков у подножия крепости.

Горный надзор («Ида»). Цитата: «ἵζετ᾽ ἐπ᾽ Ἴδης κορυφῇσιν» («сел он на вершинах Иды», Il. 8.47). Интерпретация: наблюдательный пункт на водоразделе Проклетие.

5. Критерии верификации соответствий

функциональная роль перевалов в системе коммуникаций «море → озеро/реки → долины»;

зависимость осаждённого города от морских поставок;

отсутствие защищённой гавани у описываемого в поэме города.

6. Ограничения применимости методологии

Следует подчеркнуть:

недопустимость буквального отождествления всех топонимов с современными географическими названиями;

приоритетность функционального значения местности над буквальным совпадением названий;

интерпретацию «Каталога кораблей» как поэтического перечня контингентов приморских полисов.

7. Основные выводы

Проведённый анализ позволяет заключить:

«Илиада» отражает узнаваемую для X–XI веков схему ведения войны (флот у берега, временные укрепления, борьба за контроль над коммуникациями);

в рамках предложенной хронологии события поэмы интерпретируются как осадно-морская операция против Шкодры;

поэтическая система Гомера отражает те же логистические структуры, что и официальные документы Византийской империи, несмотря на различие языков описания.

В последующих главах будет подробно рассмотрена географическая составляющая исследования и составлен «глоссарий соответствий» по отдельным эпизодам поэмы.

Глава 2. Топография «Илиады» и функциональная карта осады: Троя = Шкодра

В настоящей главе предпринимается попытка установить корреляции между поэтической топографией, представленной в эпической поэме Гомера «Илиада», и реальной географической конфигурацией региона Восточной Адриатики, включающего территорию Шкодера (Скадара), долины рек Бояны и Дрина, а также горный массив Проклетия, в хронологических рамках приблизительно 897–907 гг. по шкале SC.

Методологический подход основывается не на буквальном «переводе» топонимов, а на сопоставлении функциональных характеристик местности, таких как гавань или открытый рейд, система укреплений (ров и вал), пойма реки, наблюдательные высоты и стратегические перевалы.

1. Опорные идентификации (функциональные соответствия)

Троя отождествляется с городом Шкодра (Скадар) с крепостью Розафа — «замком долин», где сходятся пути от морского побережья к межгорным равнинам. Устойчивость этого города напрямую связана с сохранением коммуникационной связки «порт — перевалы».

Согласно тексту «Илиады»: «Ἕζετ᾽ ἐπ᾽ Ἴδης κορυφῇσιν» («сел он на вершинах Иды», Il. 8.47), что символизирует образ наблюдательного гребня. В реальной топографии этому соответствует система водораздельных высот массива Проклетия над Скадарской низиной.

Скамандр/Ксанф соотносится с рекой Бояна (Буна), характеризующейся озёрным питанием и внезапными разливами. Поле сражения в поэме локализуется в районе брода и пойменных участков. Цитата: «…Σκάμανδρον, ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί» («…Скамандр, который боги называют Ксанфом», Il. 21.1–2).

Симойс ассоциируется с рукавами реки Дрина/Кира, которые сливаются с Бояной у подножия города. Цитата: «…κατὰ ῥόον Σιμόεντος» («вниз по течению Симоиса», Il. 21.136).

«Стена у кораблей» и «ров» интерпретируются как временная линия укреплений корабельного стана на открытом берегу Восточной Адриатики (участки без глубокой гавани). Цитата: «τεῖχος ἐτειχίζοντο… τάφρον δ᾽ ὀρύξαν» («воздвигли стену… и вырыли ров», Il. 7.436–441).

«Шумное море» и вытаскивание судов на берег соответствуют практике открытых рейдов каботажного плавания между Рагузой, Котором, Баром/Улцинем и Диррахием. Цитата: «…ἐπ᾽ ἀκτῇ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης» («на берегу многоплёсного моря», Il. 1.34–35).

2. Линия операции: море — порт — перевалы — «город-узел»

Логистическая система данного региона включала:

морскую ось с прибрежными полисами под византийским правом и венецианским эскортом;

портовые узлы (Диррахий (Дуррес) и Аулон (Влёра)) как точки входа на Эгнатиеву дорогу (Виа Эгнация);

стратегические перевалы, контролирующие доступ к Зетской низине;

Шкодру как ключевой «город-узел» (Троя).

Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Шкодра (Шкодер) лежит севернее и вне основной трассы дороги, однако контроль Шкодры (Трои) и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Эгнации (Эгнатиевой дороги).

3. Полевые признаки, совпадающие у Гомера и в адриатической реальности

К числу совпадающих признаков относятся:

система временной фортификации у флота (ров, вал, частокол). Цитата: «…ἄνδρες Ἀχαιοὶ τείχεϊ καὶ τάφρῳ ἀμύνοντο» («ахейцы оборонялись стеной и рвом», Il. 12.1–5);

опасность, связанная с речными разливами («разъярённый» поток). Цитата: «Ξάνθος… ὀξὺν ἀϋτμήσας ἔβαλε κῦμα» («Ксанф поднял крутой вал воды», Il. 21.257–262);

отсутствие защищённой гавани у корабельного стана — типичная практика каботажного плавания в данном регионе.

4. Связка с Эгнатиевой дорогой (Виа Эгнация)

Морское плечо маршрута Рагуза — Котор — Бар/Улцинь — Диррахий выступает в роли «преддверия» Эгнатиевой дороги, которая обеспечивала сухопутную связь вглубь Балкан до Фессалоник и далее.

Поэтика «Илиады» отражает критический момент, когда логистическая связка между морем и сушей разрывается. Пока корабельный стан сохраняет жизнеспособность, обеспечивается снабжение осаждающих. Как только перевалы оказываются неприкрытыми, осаждённый город остаётся без сухопутного снабжения, и осада переходит в стратегическое удушение.

5. Ограничения и проверка

Методология исследования базируется на сопоставлении функциональных характеристик местности, а не на буквальном отождествлении топонимов. Верификация осуществляется с опорой на византийские прозаические источники, описывающие аналогичную логистику.

Ключевые маркеры для проверки:

«город снабжался по морю»;

«занять теснины»;

«приморье удерживают ромеи, внутренней страной распоряжается местный правитель».

6. Итог главы

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы:

Топографическая структура «Илиады» обнаруживает функциональное соответствие с реальным географическим узлом Шкодра — Бояна — Дрин и морской линией к Диррахию.

Поэтические сцены у «стены и рва», у брода «Скамандра/Ксанфа», на «высотах Иды» отражают операционную логику, описанную в византийских источниках: морской подвоз, портовое право, прикрытие перевалов.

В рамках предложенной интерпретации:

«ахейцы» представляют собой прибрежную коалицию под византийским правом с венецианским эскортом;

«троянцы» — гарнизон «замка долин» и его сухопутные союзники.

Таким образом, «Илиада» может рассматриваться как хроника осады-удушения ключевого стратегического узла коммуникаций между Адриатическим побережьем и Эгнатиевой дорогой.

Глава 3. «Каталог кораблей» как реестр морской коалиции: кто такие «ахейцы» и «троянцы» в реальной осадно-морской системе

В данной главе мы интерпретируем «Каталог кораблей» (Il. II) как поэтическое отражение реальной военно-морской коалиции прибрежных общин Восточной Адриатики и их союзников вдоль Эгнатиевой дороги. При этом мы сохраняем ключевые положения, сформулированные в главах 1 и 2:

Троя отождествляется с Шкодрой (Скадаром) и крепостью Розафа;

«Ахейцы» представляют собой морскую коалицию под византийским правом с венецианским эскортом;

«Троянцы» — это гарнизон «замка долин» и союзные силы, контролирующие выходы из горных районов к прибрежной полосе.

1. Принцип чтения «Каталога кораблей»

«Каталог» не столько фиксирует этнические группы, сколько описывает логистические звенья и воинские контингенты, привязанные к конкретным портам и рейдам. Персональные имена и эпитеты в нём выступают в роли поэтических метафор, скрывающих за собой постоянные функции участников конфликта:

подвоз припасов;

охрана каботажных маршрутов;

высадка десанта у устьев рек;

прикрытие горных перевалов.

Эта прагматика подтверждается двумя ключевыми цитатами Гомера:

«νηῶν κατάλογος» — «перечень судов» (Il. 2.493) — акцент делается именно на судах и линиях снабжения, а не на народах;

«ἔνθα καὶ ἔνθα ἔπλεον» — «то туда, то сюда ходили [суда]» (Il. 8.223) — формула, отражающая регулярность каботажного плавания.

2. Ахейская коалиция: состав и роли

Основа коалиции — прибрежная полоса от Рагузы до Аулона, которая служит каркасом системы снабжения. Правовая основа коалиции — византийская портовая юрисдикция, включающая:

складское хозяйство;

систему сбора пошлин;

караульную службу.

Ключевые функции ахейцев, зафиксированные в «Каталоге»:

«οἳ ναυσίν ἄριστοι» (Il. 2.556) — «владетели морем» (лучшие в корабельном деле) — морские общины с собственным флотским опытом;

«νηῶν ταχὺς ἡγεμόνας» (Il. 2.720) — «быстрые на вёслах» — лидеры эскорта и проводчики караванов;

«укладчики стен у кораблей» (Il. 7.436–441) — береговые гарнизоны, способные возводить полевую фортификацию на открытом рейде.

Особая роль Венеции заключалась в обеспечении регулярного эскорта вдоль опасного участка — «φυλακὴν ἔχον ἀνὰ νῆας» (Il. 9.80) — «караул у судов».

3. «Троянцы» как гарнизон Шкодры и их союзники

Ядро «троянцев» — крепость Розафа и город, контролирующий стратегический коридор «море → порт → перевалы → Шкодра».

Союзниками выступают:

горные сообщества Зеты/Дукли;

владения Рашки, контролирующие тропы к Бару и Котору.

Эта система отражена в цитате: «помощники из соседних стран, пришедшие на зов Приама» (Il. 3.455–461).

Поэтические образы «лидийцев», «мизов» и «дарданцев» трактуются как маски различных горных и предгорных контингентов, сходящихся к узловому пункту Шкодры.

4. Соотношение сил: не «числа кораблей», а устойчивость цепочки

Числа кораблей в поэме (Il. 12–15) отражают не столько демографическую составляющую, сколько плотность морских рейсов и готовность к десантным операциям.

Исход конфликта определялся не количеством кораблей, а непрерывностью логистической цепочки. Два ключевых символических маркера:

«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῶτο» — формула зависимости города от морских поставок («город кормится морем»);

«Σκάμανδρος ἐχώρει» (Il. 21.257–262) — образ паводка, символизирующий риск для обозов и лёгкой пехоты у Бояны/рукавов Дрина.

5. Текстовые маркеры «Каталога» и их «земной» смысл

Рассмотрим ключевые фрагменты текста:

«νηῶν κατάλογον ἄρξομαι» (Il. 2.493) — «Начну перечень судов». Автор структурирует повествование через призму морской логистики, а не этнографии.

«οἳ ναυσίν ἄριστοι…» (Il. 2.556) — «кто искусней всех в корабельном деле…». Подчёркивается специализированная роль морских контингентов.

«τεῖχος ἐτειχίζοντο… καὶ τάφρον ὀρύξαν» (Il. 7.436–441) — «воздвигли стену и вырыли ров». Описывается стандартная береговая фортификация для защиты флота и складов.

6. Вывод главы

«Каталог кораблей» — это поэтическая форма реестра морской коалиции Восточной Адриатики в период осады внутридолинного узла (Шкодры).

Основные выводы:

«Ахейцы» — военно-правовой альянс прибрежных полисов под византийским протекторатом с венецианским эскортом.

«Троянцы» — гарнизон крепости Розафа с горными союзниками, перекрывающими сухопутные выходы.

Исход конфликта определялся не количеством кораблей, а непрерывностью логистической цепочки «море → порт → перевалы → город».

«Каталог» драматизирует именно эту непрерывность: там, где связь между звеньями цепочки была прочной — наступали ахейцы, а где она рвалась — возникали критические ситуации («битва у кораблей»).

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 3)

Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&;u=...

Продолжение второй части Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 2)

Глава 11. Розафа (Скадар): город на стыке вод и времён

В этой главе мы постараемся систематизировать имеющиеся сведения об археологии и топографии Скадра (Шкодера) и крепости Розафа — того самого «крутого и ветреного» холма между водами, который мы рассматриваем в качестве возможного прототипа гомеровского Илиона. Наша задача — показать, что:

античные авторы действительно выделяли Скодру как важнейший политический центр Иллирии;

археологические слои Розафы свидетельствуют о непрерывной жизни этого места с иллирийских и римских времён вплоть до Средневековья;

природная обстановка — слияние рек и периодические разливы — полностью соответствует той картине, что нарисована в гомеровских поэмах.

1. Античные тексты о Скодре — столице иллирийских царей

Древние письменные источники эпохи эллинизма и ранней Римской империи прямо называют Скодру (современный Шкодер) одним из ключевых центров власти иллирийцев.

Так, Полибий в своих трудах, описывая дипломатические переговоры между царём Персеем и иллирийским правителем Гентием, чётко фиксирует прибытие посольства «в Скодру»: «…они… достигли Скодры (Scodra)». Далее автор подробно рассказывает о ставке Гентия и его колебаниях в выборе союзника — Македонии или Рима («The Histories of Polybius», кн. XXIX–XXX) [1].

Не менее определёнен и Ливий в своём изложении событий Третьей Иллирийской войны. По его словам, римский консул Луций Аниций Галл «двинулся к Скодре, столице царства Гентия». В русском переводе этот момент звучит так: «Войско консула подошло к Скодре, главному городу Гентия» (Кн. XLV, 26) [2].

Даже авторитетные энциклопедические издания прежних времён неизменно указывали на то, что Скодра была древней столицей иллирийцев во времена правления царя Гентия («Британника», изд. 1911) [3].

2. Что говорит археология Розафы

Розафа — это не просто живописные развалины, а многослойный археологический памятник с богатым культурным слоем. В современных научных работах крепость описывается как полноценный «Археологический парк».

Археологические исследования подтверждают:

наличие многочисленных памятников разных эпох — от древнейших времён до периода османского владычества;

присутствие остатков значимых сооружений, в том числе замковой мечети;

непрерывное развитие этого места как крупного городского и крепостного центра.

В 2000-х годах здесь проводились масштабные полевые исследования, в том числе международные археологические миссии — например, совместная польско-албанская экспедиция под руководством профессора П. Дычека из Варшавского университета [5].

3. Топография: «город на холме между водами»

И по сей день Шкодер остаётся уникальным гидрографическим узлом: крепость возвышается в месте слияния трёх рек — Бояны (Буна), Дрина и Кира.

Современные геоинформационные и гидрологические исследования подтверждают, что эта местность характеризуется:

регулярными сезонными затоплениями пойм;

сложными проблемами естественного стока воды;

необходимостью постоянного контроля и регулирования перетока воды между Скадарским озером и руслом реки Бояны [4].

4. Сопоставление с «Илиадой»: «две реки, что сливают быстрые воды»

В гомеровской поэме топографическая схема Илиона включает две параллельные реки — Скамандр и Симоис, которые сходятся в одной точке, а между ними простирается обширное поле, выходящее к морю.

В классическом русском переводе это звучит так: «…где Симоент и Скамандр быстрые воды сливают…» («Илиада», V, 773–777). В англоязычных академических изданиях этот фрагмент передаётся как «Where Simoeis flows and Scamander with his eddies unite their streams» [5].

По мнению античного географа Страбона, у Гомера речь идёт именно о европейской Фракии и «мизийцах в Европе» (Strab. 7.3.2) [6].

5. Почему это важно для нашей реконструкции

Такая интерпретация представляется убедительной по нескольким причинам:

политический статус — античные источники однозначно называют Скодру столицей иллирийского государства;

непрерывность существования — археологические слои подтверждают, что это был устойчивый центр, переживший множество исторических эпох;

соответствие топографии — природная обстановка в Скадарской котловине и дельте рек Буны и Дрина полностью совпадает с описанием в «Илиаде».

6. Ключевые цитаты в русском переводе

Ливий (XLV, 26): «Войско консула подошло к Скодре, главному городу Гентия…».

«Илиада» (V, 773–777): «…где Симоент и Скамандр быстрые воды сливают…».

Страбон (VII, 3, 2): «…у поэта тут — месийцы и фракийцы в Европе… иначе смешиваются материки…».

Вывод

Розафа/Скадар удовлетворяет всем ключевым критериям, необходимым для отождествления с гомеровским Илионом: значимый политический статус, многовековая история непрерывного существования, точное соответствие описанной в поэме гидротопографии.

Гипотеза «Скадар = Илион» получает убедительное обоснование благодаря совпадению трёх независимых линий доказательств: письменных источников, археологических находок и географических особенностей местности.

Источники:

https://archive.org/stream/historiespolybi00hultgoog/historiespolybi00hultgoog_djvu.txt «Full text of „The Histories of Polybius“».

https://www.facebook.com/groups/589445355951479/posts/851025319793480/?utm_source=chatgpt.com «Polybius is a good source debunking the Illyrian hoax…».

https://classicalliberalarts.com/resources/CAMBRIDGE_ANCIENT_008c.pdf «The Cambridge ancient history».

https://oll.libertyfund.org/titles/baker-the-history-of-rome-vol-6?utm_source=chatgpt.com «The History of Rome, Vol. 6 — Online Library of Liberty».

https://www.researchgate.net/publication/356553840_Terra_Incognita_Results_of_Polish_excavations_in_Albania_and_Montenegro?utm_source=chatgpt.com «(PDF) Terra Incognita: Results of Polish excavations in…».

https://en.wikipedia.org/wiki/Rozafa_Castle?utm_source=chatgpt.com «Rozafa Castle».

Глава 12. «Ветреный Илион»: горы, реки и поле боя у Скадра

В данной главе рассматривается соответствие реальной географии района Скадра (Шкодера) топографическим описаниям гомеровского Илиона.

1. Узел рек под крепостью

Крепость Розафа (Скадар) расположена на известняковом холме (100–130 м) у выхода из Скадарского озера. Гидрологическая система включает:

Скадарское озеро, сток которого формирует реку Бояну (Буну);

слияние Бояны с Дрином в нескольких сотнях метров ниже города;

реку Кир, впадающую в город.

Такая конфигурация соответствует описанию слияния рек Скамандра и Симоиса у стен гомеровского города.

2. Временные изменения русел (IX–X вв.)

Важно учитывать историческую динамику русел:

в 1858–1859 гг. произошла крупная авульсия Дрина;

до этого Дрин имел самостоятельный выход к морю западнее;

в раннем Средневековье постоянными реками у стен были Бояна и Кир, а роль Дрина была эпизодической.

Возможны два варианта отождествления гомеровских рек:

«Скамандр» — Бояна, «Симоис» — Кир или рукав Дрина;

«Скамандр» — суммарный поток Бояны с дополнением от Дрина в половодье.

3. Поле боя как естественная сцена

Шкодерская низина представляет собой широкую аллювиальную равнину со следующими характеристиками:

склонность к подпорам и затоплениям;

образование бродимых мелководий и протоков;

наличие широких ровных участков для действий пехоты и колесниц;

наличие «островных» холмов для наблюдения за полем боя.

4. «Холмистая Ида» и «ветреный Илион»

Северо-восточный фон местности формируют Албанские Альпы (Проклетие) с высотами более 2,5 км. Их положение объясняет:

образ «холмистой Иды» в поэмах Гомера;

эпитет «ветреный Илион» — благодаря сезонным ветрам с северо-востока и юга.

5. Соответствие с описанием Гомера

В географии Скадра прослеживаются ключевые элементы гомеровского Илиона:

слияние двух быстрых рек у стен города;

широкая равнина между рукавами рек и морем;

горный амфитеатр к северо-востоку;

продуваемый холм с крепостью у выхода реки к морю.

6. Ограничения гипотезы

Основной момент, требующий аккуратного рассмотрения — динамика русла Дрина в IX–X вв. Необходимо учитывать переменную величину его участия в гидросистеме у стен крепости.

Вывод

Географический «портрет» Скадра содержит все ключевые элементы, необходимые для отождествления с гомеровским Илионом. При учёте исторической динамики русел рек гипотеза о «ветреном Илионе» у Скадара остаётся внутренне непротиворечивой.

Такая интерпретация объединяет археологические, гидрологические и топографические данные в единую концепцию, объясняющую образы, запечатлённые в «Илиаде».

Источники:

[PDF] Organic matter characterization and distribution in the Lake Shkodra basin (https://fulir.irb.hr/1959/1/F_2012_884_Original_Paper_pp2283_2290.pdf?utm_source=chatgpt.com) — исследование гидрологии и геологии района Скадарского озера.

Пост в группе «Cestujemo do Albanie» на Facebook (https://www.facebook.com/groups/cestujemedoalbanie/posts/1317964673181936/?utm_source=chatgpt.com) — исторические сведения о замке Розафа и окрестностях.

Глава 13. Палеогидрография Скадарско-Боянской системы в IX–X вв.: что говорят естественно-научные данные

В этой главе рассматриваются ключевые факты по гидрологии, палеолимнологии и геоморфологии района Скадарского озера и нижнего течения Бояны (Буна) для проверки соответствия природной обстановки рубежа IX–X вв. гомеровскому описанию «двух рек, совокупно текущих» у подножия «ветреного Илиона».

1. Каркас системы: озеро, сток, перемычки

Скадарское озеро — крупнейший пресноводный водоём Балкан. Его единственный поверхностный сток — река Бояна, соединяющая озеро с Адриатикой. Средний годовой расход Бояны составляет около 680 м³/с, с пиком в зимние месяцы. Согласно данным ResearchGate, «mean annual discharge at the mouth of Bojana… 680 m³/s» («средний многолетний расход Бояны у устья — около 680 м³/с»).

Система «озеро — Бояна — Адриатика» чувствительна к ветровым нагонам и сеишам. Боровые ветры вызывают колебания уровня в Адриатике («Adriatic seiching forced by Bora…» — «сеиши в Адриатике, возбуждаемые борой», NASA ADS).

Исторические прорывы (авульсии) реки Дрин в XIX веке (1848, 1858 и 1896 гг.) перенаправляли часть её стока в Бояну, демонстрируя природную склонность системы к ветвлению и образованию новых протоков.

Вывод по каркасу. Геометрия системы (озеро-резервуар, единственный сток к морю, широкая пойма) создаёт предпосылки для формирования мелководных протоков между водотоками, описанных в «Илиаде».

2. Палеоозеро и осадки: «биография» котловины в голоцене

Возраст озера — около 6 тыс. лет («Lake Shkodra is a young… ~6000 years old» — «Скадар — молодой водоём, около 6000 лет»).

Основные седиментационные и био-индикаторные ряды:

палинологический профиль отражает колебания влажности и температуры позднего голоцена;

тефрохронология фиксирует временные «якоря» по вулканическому пеплу в кернах озера;

современные исследования показывают ускорение осадконакопления из-за эрозии и хозяйственной деятельности.

Вывод по палеолимнологии. К IX–X вв. озеро уже было устойчивым водоёмом с активной динамикой пойменных поверхностей.

3. Берег и дельта: «широкое поле между реками»

Современная геоморфология албанского берега у устья Бояны (Велипоя) демонстрирует чередование наращивания береговой линии и фаз размыва.

Аккумулятивные поля формируются при контрастном стоке крупных рек (Дрин/Бояна), создавая широкие ровные площадки для манёвров.

Вывод по берегу. Конфигурация «широкого поля» между рукавами водотоков естественна для нижней части Бояны и её дельты.

4. «Рыбы и угри»: биологический маркер из «Илиады»

В «Илиаде» упоминаются угри в реке Ксанф-Скамандр. В Скадарско-Боянской системе европейский угорь (Anguilla anguilla) — коренной компонент ихтиофауны. Согласно исследованиям, «European eel Anguilla anguilla from Lake Skadar…» («европейский угорь… из Скадарского озера»).

5. Значение для «сценографии» Гомера (IX–X вв.)

Две реки, «совокупно текущие» — морфодинамика устья и поймы подтверждает возможность существования двух русел с перемычками.

«Пучины» и «броды» — высокие расходы и ветровые подпоры создают глубокие струи и мелководные перемычки.

«Широкое поле» у моря — пляжево-дельтовые равнины подходят для манёвров войск и колесниц.

Биологические детали — присутствие угря соответствует гомеровскому описанию.

Итог по главе

Естественно-научные данные подтверждают физическую правдоподобность привязки «Илиона» к Скадару на рубеже IX–X вв. К этому времени озеро было стабильным, низовья реки — динамичными, берег — подвижным, а биологические особенности соответствовали описанию Гомера.

Глава 14. Геоархеология Скадарского узла: крепость Розафа, «равнина между реками» и природная среда IX–X вв.

Рассматриваем соответствие реальных археологических и природно-географических данных окрестностей Шкодера модели, описанной в «Илиаде», при условии, что события относятся к рубежу IX–X вв. н. э.

1. Крепость Розафа (Шкодер) как длительно используемый «акрополь»

Археологические раскопки подтверждают непрерывное использование холма с эпохи бронзового века. Позднесредневековая каменная крепость (XIV в., династия Балшичей) — лишь последняя оболочка многовекового опорного пункта.

На вершине обнаружены массовые захоронения и следы боевых разрушений XIII–XIV вв.

Вывод: холм Розафы соответствует образу «крутого и ветреного Илиона» как доминирующего укреплённого пункта над водными путями.

2. Пространство «между реками»: геоморфология Скадарской котловины

Шкодер расположен в водораздельном узле с несколькими речными системами:

Бояна (Буна) — сток из озера к Адриатике;

долина Дрина на северо-востоке;

реки Зета и Морача на востоке.Палеолимнологические исследования (Wiley Online Library(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2563?utm_source=chatgpt.com)) фиксируют:

колебания уровня воды;

изменения трофности и влажности побережий;

фазы усиленного речного стока и наносов.

Вывод: широкие пойменные равнины и конусы выноса подходят для масштабных военных действий, описанных в «Илиаде».

3. Гидрологическая подвижность узла: слияния, отвороты, паводки

Документально подтверждённая «перехватка» стока Дрина в Бояну в XIX в. демонстрирует чувствительность системы к перераспределению вод.

Палеолимнология фиксирует:

фазы заболачивания/осушения;

смещение бродовых мест в пределах нескольких поколений.

Вывод: мотив «брода» органично вписывается в динамику дельтово-пойменной системы.

4. Сейсмотектоника Скадарской впадины и мотив «ярости реки»

Регион — активная зона сочленения Динарид и Адриатики.

Подтверждённая сейсмичность (землетрясение 1979 г., магнитуда ~7,2).

Возможные сценарии:

резкие русловые перестройки;

оползни;

«заторные» паводки.

Вывод: эпические описания «разлившегося Скамандра» могут отражать реальные природные явления.

5. Ближние археологические ориентиры равнины: Диоклея (Дукля)

Позднеримский город у слияния Зеты и Морачи — пример «города на воде».

Сохранил статус крупного центра после варварских вторжений.

Ключевое исследование — работа П. Стикотти (montenegrina.net(https://www.montenegrina.net/pages/pages_e/archaeology/piero_sticotti_doclea.htm?utm_source=chatgpt.com)).

Вывод: тип расселения «крепость на холме — города на воде — бродовые узлы» характерен для региона.

6. Сопоставление с датой IX–X вв.

Археологические данные подтверждают многовековое использование узла задолго до позднесредневековой крепости.

Палеоэкологические ряды фиксируют усиление антропогенного воздействия в раннесредневековый период.

Промежуточный итог

Холм Розафы и пойменная равнина — реальный географический «тип» Шкодерской области.

Археология подтверждает длительную военную функцию вершины.

Гидрологическая система соответствует «илиадным» мотивам.

Сейсмотектоника объясняет возможные катастрофические эпизоды.

Перспективы исследования

Следующая глава посвящена «человеческому слою» равнины: этнополитическому составу региона в IX–X вв. (ромеи Диррахия, болгары, дуклянские и зетские линии) и сопоставлению с персонажами «Илиады».

Источники:

Wiley Online Library(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jqs.2563?utm_source=chatgpt.com) — палеолимнологические исследования;

MDPI(https://www.mdpi.com/2306-5338/8/1/7?utm_source=chatgpt.com) — изменения речного стока;

dspace.epoka.edu.al(https://dspace.epoka.edu.al/bitstream/1/1581/1/HCE-352-361.pdf?utm_source=chatgpt.com) — гидравлическое поведение реки Буна;

montenegrina.net(https://www.montenegrina.net/pages/pages_e/archaeology/piero_sticotti_doclea.htm?utm_source=chatgpt.com) — исследование Диоклеи П. Стикотти.

Глава 15. Этнополитический театр рубежа IX–X вв.: Диррахий, Болгария, Дукля–Зета и «илиадная» модель

Мы переходим от анализа природного ландшафта к изучению социально-политической обстановки в Скадарском узле. В конце IX — начале X века на восточноадриатическом фронте происходит тесное взаимодействие между Византийской империей, Болгарией и южнославянскими княжествами (Дукля, Зета, Травуния, Захумье).

1. Источниковый контур и рамки исследования

Письменные источники того времени (римско-ромейские хроники, административные трактаты, южнославянские известия, церковные тексты) описывают прибрежную зону от Диррахия до Которского залива как систему укреплённых пунктов, разделённых речными долинами и бродовыми переходами. Археологические находки подтверждают длительное освоение ключевых высот и пойменных территорий, что согласуется с геоморфологией Скадарской котловины.

2. Диррахий (Дуррес) и прибрежная ось ромеев

Диррахий выступал главным «шлюзом» Византийской империи на Адриатике. Город выполнял функции:

крупного порта;

военного склада;

стартовой точки сухопутной магистрали вглубь Балкан.

Наличие постоянного гарнизона и резервной береговой флотилии позволяло контролировать морские подступы и поддерживать систему опорных пунктов вдоль побережья. Сухопутные силы могли действовать через перевалы к долинам Дрина, Зеты и Морачи.

3. Болгарский нажим и баланс сил

После христианизации при князе Борисе и в период правления Симеона Болгария неоднократно приближалась к Ионскому побережью. Ключевые военные действия разворачивались в областях современной северной Албании и западной Македонии, где велась борьба за контроль над стратегическими дорогами и перевалами.

4. Дукля–Зета и соседние жупы

Дукля (античная Диоклея) вместе с регионом Зеты представляла собой систему долинных жуп (административных единиц) вокруг слияния рек Зеты и Морачи с выходом к Скадарскому озеру. Местная военно-политическая система базировалась на:

крепостных вершинах;

системе бродов;

дружинах и ополчениях, способных быстро концентрироваться на равнинах и рассеиваться в горах.

5. Коммуникационные линии Скадарского узла

Транспортная система региона включала:

речную ось: Зета → Морача → Скадарское озеро → Бояна к морю с ответвлениями на Дрин;

горную сеть: перевалы к Косову и верховьям Вардара с выходом к Охридскому региону;

береговые маршруты: короткие морские переходы между портовыми поселениями и устьями рек.

Эта «веерная» конфигурация коммуникаций объясняет стратегическую важность Шкодера.

6. Социально-военная организация рубежа IX–X вв.

Общество региона характеризовалось:

земледельческими общинами в долинах;

скотоводством на горных склонах;

фортификационными сооружениями на вершинах и мысах.

Военная организация строилась на периодическом сосредоточении сил в пойменных зонах для решения оперативных задач с последующим возвращением к мирной хозяйственной деятельности.

7. Сопоставление с «илиадной» ролью сил

В рамках нашей модели:

«троянцы» — пограничная конфедерация крепостного узла Скадар–Дукля–Зета;

«ахейцы» — коалиции с участием ромейских сил и союзников из соседних жуп;

«союзники Трои» — горно-долинные силы из смежных бассейнов (восточнее Дрина, верховья Вардара, Охридская зона).

8. Почему Скадарская сцена подходит для эпической традиции

Регион обладает всеми необходимыми характеристиками для формирования эпического сюжета:

стратегически важная крепость над слиянием рек;

обширная равнина;

подвижные броды;

опасные разливы рек;

близость моря;

сложная политическая ситуация;

узнаваемые хозяйственные детали.

9. Методологическая оговорка

Мы не проводим прямых параллелей между персонажами эпоса и реальными правителями IX–X вв. Речь идёт о структурном соответствии типа конфликта, географического ландшафта и политической ситуации.

10. Итог главы

Период рубежа IX–X вв. вокруг Шкодера демонстрирует уникальное сочетание:

географического положения фронтира;

многостороннего политического противостояния;

сложной системы коммуникаций.

Крепость Розафа, пойменная равнина и система бродов выступают не просто фоном, а полноценными участниками исторического процесса, способными «удержать» длительную осаду и коалиционные войны, отражённые в «Илиаде».

Следующая глава будет посвящена военной топографии региона: маршрутам подхода, рубежам обороны и местам ключевых сражений, проецируемым на эпизоды поэмы.

Глава 16. Военная топография Скадарского узла (Скадар — Троя): реки, броды и крепость

В настоящей главе предпринимается попытка комплексно проанализировать природно-географические особенности района Шкодера (Скадара) с позиций военной топографии. Цель исследования — продемонстрировать, как физико-географические характеристики данной местности формируют целостную боевую сцену, в полной мере отвечающую топографическим реалиям, зафиксированным в эпической поэме «Илиада», при условии хронологического соотнесения описываемых событий с периодом рубежа IX–X вв. н. э.

1. Гидрографический узел и боевая равнина

Рассматриваемый гидрографический комплекс представляет собой сложную систему водотоков: озеро Скадар — река Бояна (Буная) — Дрин — Морача — Зета. Ключевые гидрологические характеристики узла включают:

обширную аллювиальную равнину с периодическими паводковыми разливами;

доминирующую роль реки Морача в водном балансе озера (около двух третей среднегодового притока);

наличие чётко выраженного стока через реку Бояну/Бунаю.

Особого внимания заслуживает гидрологическая трансформация XIX в., когда в результате катастрофического паводка 1859 г. произошло существенное изменение русловой сети с «прорывом» соединения между реками Дрин и Бояна. Данный факт, зафиксированный в региональных гидрологических отчётах, иллюстрирует высокую динамичность и склонность гидросистемы к русловым перестройкам.

2. Топография бродов в районе «Ксанфа/Скамандра»

Современные гидрологические исследования подтверждают следующие характеристики водного режима:

интенсивный сток реки Бояна;

разветвлённая система вторичных рукавов и протоков в пределах пойменной зоны;

периодические затопления пойменных территорий.

Такая гидрологическая обстановка полностью соответствует описаниям бродов, зафиксированным в «Илиаде». При учёте доканального периода количество мелководных переходов и временных водотоков, вероятно, было существенно выше. (См.: Информационный Система MUNI).

3. Топографическое доминирование крепости Розафа («ветреный Илион»)

Крепость Розафа занимает стратегически значимую позицию на южной окраине Шкодера и характеризуется следующими топографическими параметрами:

расположение на скальном отроге;

относительная высота над пойменной равниной около 130 м;

крутые каменистые склоны, затрудняющие штурм;

контроль над выходом из озера в реку Бояну;

возможность обзора и контроля водных артерий (Дрин, Кир, Бояна).

Подобная топографическая позиция типична для укреплённых пунктов позднеантичного и средневекового периодов на Адриатическом побережье (см.: Википедия).

4. Горный тыл: система Проклетие («Ида»)

Горная система Проклетие (Албанские Альпы) выступает в роли естественного горного тыла, характеризующегося:

расположением к востоку и северо-востоку от Скадарской равнины;

значительным высотным перепадом и рельефом;

наличием обширных лесистых и пастбищных массивов;

возможностью организации наблюдательных пунктов с панорамным обзором всей низины.

5. Стратегическое значение Скадарского узла в IX–X вв.

В указанный период Скадарский узел выполнял комплекс важнейших военно-стратегических функций:

контроль «бутылочного горлышка» между византийской Драчской областью и внутренними территориями Зеты/Дукли;

обеспечение контроля над выходом к Адриатическому побережью;

регулирование и контроль переправ через многоводную реку Бояну.

6. Подтверждённые параметры военной топографии

На основании проведённого анализа подтверждены следующие ключевые параметры:

наличие многоствольного гидрографического узла с подвижными руслами;

обширная аллювиальная пойма с сезонными разливами;

доминирующая цитадель на стратегически выгодной позиции;

возможность панорамного обзора всей системы водотоков;

наличие горного тыла, соответствующего образу «Иды» в «Илиаде».

7. Перспективные направления дальнейших исследований

В качестве приоритетных направлений дальнейших исследований предлагаются:

детальная локализация конкретных бродовых переходов на основании архивных карт и полевых описаний;

палеогидрологическая реконструкция береговой линии и лагунных зон устья реки Бояна для периода IX–X вв.;

корреляция гидрологических особенностей региона с конкретными эпизодами «Илиады».

Заключение

Совокупность физико-географических, топографических и гидрологических характеристик Скадарского узла позволяет рассматривать данную территорию как уникальную военно-географическую сцену, в полной мере соответствующую топографическим реалиям, описанным в «Илиаде». Комплексное сочетание аллювиальной равнины, разветвлённой сети водотоков и бродов, доминирующей крепости и горного тыла создаёт предпосылки для интерпретации событий эпоса в контексте военно-политической реальности Балканского региона рубежа IX–X вв.

Такая интерпретация позволяет переосмыслить традиционную концепцию «мифа о Малой Азии» и предложить альтернативную трактовку «Илиады» как эпической поэмы, описывающей конкретные географические реалии.

Источники:

https://is.muni.cz/el/sci/jaro2020/Bi6662/um/Sadori_etal2015_Holocene_Shkodra.pdf?utm_source=chatgpt.com «Vegetation, climate and environmental history of the last… — IS MUNI».

https://de.wikipedia.org/wiki/Rozafa?utm_source=chatgpt.com «Rozafa».

https://www.researchgate.net/publication/271584875_Rapid_Assessment_of_the_Ecological_Value_of_the_Bojana-Buna_Delta_AlbaniaMontenegro?utm_source=chatgpt.com «Rapid Assessment of the Ecological Value of the Bojana-…».

Продолжение следует.

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 4

Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Однако контроль Трои и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Виа Эгнация.

Продолжение статьи

Глава 9. Роль Шкодера в международной логистике IX-X вв.

1) Западный маркер: Адриатика между набегами и конвоями

В императорском трактате фиксируется, что приморские города Далмации — именно царские опоры ромеев, тогда как в устье Неретвы сидят «паганцы» (неретвяне), контролирующие проходы и нападающие на ход судов:

греч.: «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί»

, cap. De Dalmatia (ed. G. Moravcsik – R. J. H. Jenkins, CFHB 1).

рус.: «Далмация … города царские [имперские].»

Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio

греч.: «οἱ καλούμενοι Παγανοί»

.

рус.: «так называемые “паганцы” [неретвяне].»

Там же, cap. De Paganis

Латинский венетский хронист под тем же углом называет противника прямо:

лат.: «piratarum Narentanorum»

, ad annos X saec.; in: MGH Scriptores, t. 7.

рус.: «пиратов неретвян».

Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum et Gradense

Смысл маркера: Адриатическая линия живёт под ромейским правом, но её «режут» участками силы те, кто держит неретвянские гавани и острова. Ответ — организация конвоев и союз с адриатическими республиками (в конце X — рубеже XI в. уже виден венетский флот как инструмент охраны хода судов).

Связка со Шкодрой. Когда море безопасно и путь к Диррахию открыт, Шкодер становится смычкой суши и моря: через долины Бояны–Дрина и долины Скадарского плато поток с побережья (Бар/Котор ↔ Рагуза) смыкается с сухопутным коридором к Δυρράχιον (Диррахию). Кто владеет Шкодером — тот замыкает цепь: морской вход → Диррахий → наземная нить через Розафу → внутренний Балкан. Если же конвой сорван (неретвяне, штормы, враждебный флот), значение Шкодера возрастает ещё сильнее: трафик вынужден искать охраняемую связку внутренних долин, и любой, кто держит Розафу (более известна как Троя), может облагать, задерживать или перенаправлять груз.

2) Северо-восточный маркер: взятие Фессалоник (904) и зависимость «греческого тыла» от моря

Нарратив Иоанна Каминиаты о захвате Фессалоник арабским флотом (904) — предельно ясный сигнал, как ломается «греческий тыл», если сорван морской рубеж:

греч.: «Θεσσαλονίκη … ἁλοῦσα»

, ed. G. Böhlig, Leipzig: Teubner, 1973.

рус.: «Фессалоники … взяты [враго́м].»

Ioannes Caminiates, De expugnatione Thessalonicae

греч.: «οἱ τῆς θαλάσσης λῃσταί»

рус.: «разбойники моря [пиратские эскадры].»

Там же (лексика описания морских сил, совершающих налёт).

Смысл маркера: даже второй город империи падал, когда морская коммуникация оказывалась под ударом — и это в зоне, где тылом Эллады служили ровные дороги и хлебные рынки. Урок для IX–X вв. в целом: «греческий» материк — это функция безопасного моря и связанного с ним прибрежного порта.

Связка со Шкодрой. Если на северо-востоке опыт Каминиаты показывает, что без морской безопасности «тыл» гибнет, то на западе Балкан — обратное зеркало: даже при риске на море (неретвские пираты, штормы) удержание Шкодера/Розафы позволяет сохранить логистическую целостность: грузы, люди, донесения проходят от Диррахия вглубь Балкан (к Фессалии и далее) не «по воде», а через контролируемый наземный узел. При господстве ромеев на море Шкодер — ускоритель; при угрозе на море — страховочный узел, поддерживающий международный транзит.

Итоги

Море как главная ось. Ромейская власть владеет Адриатикой; неретвяне и иные морские силы вынуждают создавать режим конвоев (венетские эскадры к X–XI вв.).

Уязвимость тыла. Каминиата наглядно показывает: потеря морского рубежа бьёт и по крупнейшим центрам (Фессалоники).

Шкодер как наземный ключ. На линии Рагуза/Котор/Бар ↔ Δυρράχιον Σκόδρα (Розафа) — это узел наземной сцепки. Владеешь Шкодером — замыкаешь логистику: морской вход (Диррахий) → перевалочная «ступень» (Розафа) → дороги Балкан.

Международное следствие. Для византийцев и грекоязычных городов выгоден именно контроль Диррахия и Шкодера: он гарантирует, что международный транзит (зерно, воск, ремесло, ратники и курьерская почта) не зависит целиком от капризов моря; для латинского Рима (в нашем «царском» окне) при отсутствии собственного господства на Адриатике смысл тот же — опереться на того, кто держит конвой на море и узел на суше.

Так два маркера эпохи сходятся в одном выводе: Σκόδρα/Розафа — это ключ к логистике Балкан. При морском превосходстве ромеев Шкодер ускоряет связку с Диррахием; при морской угрозе он страхует её на земле.

Глава 10. Шкодра/Шкодер (Розафа) как ключ балканской логистики: море ↔ Δυρράχιον ↔ долины (IX–X вв.)

10.1. Рамка источника: прибрежные города Ромеи и «славянский пояс» в материковой части (Константин VII)

В трактате Константина Багрянородного ясно проведена ось «морские опоры империи — внутренние коридоры славян». Император подчёркивает статус далматинских городов как имперских, и перечисляет соседние области, от которых зависят сухопутные подходы к Шкодре и Диррахию:

греч.: «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί»

, глава «О Далмации»)

рус.: «Далмация … города царские [то есть имперские].»

(De administrando imperio

греч.: «Διοκλεία … καὶ ἡ Τραβουνία … καὶ οἱ Ζαχλούμιοι … καὶ οἱ Καναλῆται …»

, главы о южнославянских землях)

рус.: «Диоклея [Дукля] … и Травуния … и Захлумцы … и Каналиты …»

(De administrando imperio

греч.: «οἱ καλούμενοι Παγανοί»

рус.: «так называемые “паганцы” [неретвяне].»

Там же

Эта «номенклатура» фиксирует три уровня управления линией Адриатики: имперские приморские города, сухопутные выходы Дукли/Рашки, и морской риск на участке у неретвян. Всё это непосредственно касается Шкодры как узла долин к Диррахию.

10.2. Шкодра как узел (Прокопий)

Прокопий перечисляет крепости Эпира и Иллирика как последовательность "прибрежные ворота (порты) → тыловые узлы → континентальная логистика". Шкодра стоит в этом ряду после прибрежных ворот:

греч.: «Αὐλών … Ἀμάντια, Ἄπολλονία … Σκόδρα»

, IV)

рус.: «Авлон … Амантия, Апполония … Скoдра [Шкодра].»

(Procopius, De aedificiis

Смысл топологии прозрачен: при господстве на море и рабочем порту Δυρράχιον сухопутная сцепка должна быть заперта изнутри — именно это делает Шкодра/Розафа на переправах Бояны и у истоков Дрина.

10.3. Два нарратива-«столба»: урок Фессалоник (904) и опыт Диррахия (1081–1082)

В «О взятии Фессалоник» Иоанн Каминиата показал, как рушится крупный центр при провале морской обороны:

греч.: «Θεσσαλονίκη … ἁλοῦσα»

)

рус.: «Фессалоники … взяты [врагом].»

(Ioannes Caminiates, De expugnatione Thessalonicae

греч.: «οἱ τῆς θαλάσσης λῃσταί»

рус.: «разбойники моря [пиратские эскадры].»

Там же

Ровно обратный урок даёт «Алексиада»: при союзном флоте Диррахий держится, даже под тяжёлой осадой:

греч.: «Δυρράχιον ἡ πόλις …» — «город Диррахий …»

, кн. IV)

(Anna Comnena, Alexias

греч.: «Βενετοί … στόλος …» — «венецианцы … флот …»

Там же

Оба текста ставят «страховочные столбы» эпохи: на северо-востоке (Фессалоники) — цена утраты моря; на западе (Диррахий) — цена союзного господства на море. Между ними Шкодра, где решается перевод морского снабжения в сухопутную доставку.

10.4. Морской участок Адриатики: неретвяне и правовой ответ империи и Венеции

Ранняя венецианская традиция называет противника без обиняков:

лат.: «piratarum Narentanorum»

, к событиям X века)

рус.: «пиратов неретвян».

(Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum et Gradense

Имперская политика превращает союз с Венецией в инструмент охраны конвоев. Формула хрисовула Алексия I (1082) звучит как прямое вознаграждение за морскую службу:

греч.: «ἔδομεν καὶ ἐχαρισάμεθα τὴν ἀτέλειαν … καὶ ἀσφάλειαν τοῖς Βενετοῖς»

рус.: «даровали и пожаловали освобождение от пошлин … и безопасность венецианам».

(Хрисовул 1082)

Итог: регулярный конвой к Δυρράχιον. Тогда Шкодра перестаёт быть «узким местом» и становится узлом сцепки моря с сушей: сюда приходит поток, отсюда — расходится в долины.

10.5. Почему именно IX–X века: окно, в которое «встала» Шкодра

Фиксация «славянского пояса» и имперских портов. У Константина VII уже готовы оба «берега» системы: приморские города под василевсом и внутренние области (Διοκλεία, Τραβουνία и др.), через которые идут дороги к Диррахию.

Стабилизация морских линий. К середине X века на Адриатике оформляется практика сопровождения и зимовочных стоянок; к востоку, после возвращения Крита (961), связка Ионики с Эгеидой становится надёжнее — следовательно, западный вход (Δυρράχιον) дорожает по значению.

Имперско-венецианская компоновка. До широких льгот 1082 г. складывается опыт совместных действий против пиратства и для конвоя; он и задаёт «технологию» доставки к Диррахию, которую Шкодра принимает «на землю».

Местная власть как распределитель. Архонты Дукли/Рашки (по DAI) — не «дикая периферия», а включённые в реестр субъекты: они взимают провозные пошлины, держат переправы и перевалы, сопровождают обозы между приморьем и Диррахием. Шкодра — их главный узел.

Именно в IX–X веках эта конструкция и становится устойчивой: море обеспечивает подход к порту, Шкодра — перевод в долины, а имперские города-опоры «сшивают» берег.

10.6. Что именно проходило через Шкодер: направления и предметы оборота

Источники названиями товаров не изобилуют, но логика путей ясна. Через Шкодру сходились:

— северо-южная линия: Рагуза — Котор/Бар — Шкодра — Δυρράχιον;

— восточное плечо: Шкодра — Охрид — Фессалия/Македония.

По этим нитям двигались «типовые» балканские грузы: соль, вино и масло приморья, древесина, воск и кожи из внутренней полосы, а также «людской товар» (ранее засвидетельствованный в адриатических городах). Морем — быстро и массово; через Шкодру — распределение по долинам. Поэтому при господстве на море именно Шкодра замыкала международную логистику сушей, не давая ей «рассыпаться» в горах.

10.7. Техника контроля: как Ромеи и Дукля держали коридор

— Ромеи опирались на порт и гарнизон Δυρράχιον, на правовой режим в приморских городах (сборы, сторожевая служба, портовые работы), а с X века — всё явственнее на венецианский конвой, страхующий адриатический участок.

— Дуклянский правитель контролировал «горные выходы» к Бару/Котору и долины к Шкодре. Пока теснины открыты, он перехватывал обратный путь: без его согласия обозы не проходили. Когда империя и флот замыкали створы, дуклянская власть превращалась в необходимого партнёра по проводке — иначе тыл Диррахия оголялся.

Византийская формула Анны Комнины («Βενετοί … στόλος») — это морская половина решения; «Δαλματία … πόλεις βασιλικαί» у Константина VII — береговая половина; «… Σκόδρα» у Прокопия — сухопутный центр запирания.

10.8. Шкодра как «переводная станция» права и денег

Логистика — это не только обозы и караваны, но и право. Вокруг Шкодры сходились:

— портовые льготы (в порту) → провозные пошлины (в долинах);

— воинская охрана (конвой на море) → сторожевые повинности (перевалы и броды);

— склады и рынки в Диррахии → перевалочные дворы у Шкодры.

Так «морское господство» превращается в «сухопутную доставку». Если Шкодра удержана — связка море ↔ порт ↔ долины работает и при напряжённом море; если потеряна — даже при сильном флоте снабжение глохнет в горах.

10.9. Частный итог для IX–X веков

Два нарратива-столба эпохи — Каминиата о падении Фессалоник и Анна Комнина о спасённом Диррахии — задают правила игры. Их простая сумма даёт роль Шкодера:

Море решает (Фессалоники/Диррахий), но

Σκόδра замыкает морскую доставку на сушу.

Отсюда ответ на главный практический вопрос международной логистики IX–X вв.: кто владеет Шкодером, тот превращает морское снабжение Адриатики в реальный поток по Балканам. И наоборот: потеря Шкодера делает море бесполезным для внутренних рынков — караваны вязнут в теснинах. Поэтому в византийском языке власти «Далмация — города царские», «Δυρράχιον — ворота Иллирии», а «Σκόδρα» — узел долин: три звена одной цепи, где каждое без двух других — только имя на карте.

Глава 11. Италийский горизонт и «невидимая» Шкодра: как море и горы делили хроники

Итальянская книжность на рубеже IX–X вв. видит Адриатику прежде всего с моря. В центре внимания — прибрежные города Далмации и конечная цель западнобалканского маршрута, Δυρράχιον (Диррахий/Дуррес). Горный узел у Бояны — Σκόδρα/Scodra (Шкодер) — остаётся за пределами обозрения: им занимаются ромейские описания путей и местные традиции, тогда как венецианский и южноиталийский взгляд фиксирует безопасность рейсов, пошлины и борьбу с морским разбоем.

Характерная формула венецианского летописца конца X в. — не о «внутренних долинах», а о враге на фарватере:

лат.: piratarum Narentanorum

—

рус.: «пиратов неретвян».

(Iohannes Diaconus, Chronicon Venetum, к делам X в.)

Южноиталийские анналы того же круга (Бари, Салерно) столь же последовательно поминают Durrachium и «берега Далмации», но не называют Scodra: им нужен гарантированный подход к порту и каботажные перевозки от Рагузы до Диррахия — не горные перевалы и разветвления у Скадарского озера. В латинской памяти имя города, конечно, жило — как классический топоним:

лат.: Scodra, oppidum Labeatae gentis

—

рус.: «Скодра, город племени лабеатов».

(T. Livius, Ab urbe condita, XLIV)

Но это — учёная реминисценция античной географии, а не сообщение о текущей политике и дорогах.

Отсюда проста и важна асимметрия источников. Италия конца IX–X вв. видит и описывает морскую составляющую коридора — конвои, стоянки, пошлины, опасные участки у неретвян. Сухопутный узел коридора — Шкодра/Розафа, то есть узел долин Дрина–Бояны и линия у Скадарского озера — раскрывается прежде всего в ромейской оптике путей (DAI Константина VII; далее — у Скилицы) и в локальной политической практике дуклянских правителей. В терминах ревизованной хронологии это значит: Царский Рим и Венеция держат подвод к Δυρράχιον, а ромеи с дуклянскими архонтами переводят его в сухопутную доставку через Шкодру (Трою).

Эта же асимметрия хорошо встаёт между двумя маркерами эпохи: на западе — борьба с «пиратами неретвянами» как условие охраны конвоев; на северо-востоке — травматичная для «греческого тыла» повесть Каминиаты о взятии Фессалоник (904), показывающая, как уязвима материковая сеть, если морская оборона сорвана. В обоих случаях спасение — в связке «море ↔ порт ↔ внутренний узел: удерживаешь Δυρράχιοн и каботаж — имеешь шанс удержать и Шкодру; теряешь море — теряются и дороги.

Именно так, в логике международной логистики, обретает ясность и наш «троянский» узел (Троянская война была в десятилетие 897–907 гг.). Шкодер/Розафа — не «далёкая Троя» из мифов, а реальный ключ к Балканам: кто владеет Шкодрой, тот замыкает сухопутный коридор морем. Поэтому «Троянская война» в нашей реконструкции — не риторика «греки против троянцев», а столкновение коалиции приморских грекоязычных сил (адриатические и эгейские города под ромейским покровительством при решающей поддержке морского флота Венеции) с балканским славянским поясом (Дукля/Зета, Травуния и их союзники), держащим горные выходы к Бару и Котору и долины к Шкодре.

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 3

Продолжение статьи Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 2

Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес). Однако контроль Трои и перевалов Бар-Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Виа Эгнация.

Теперь разберем, как Рагуза (как имперская опора на побережье) и морской флот Венеции обеспечивали проведение сухопутных операций ромеев против Дукли/Зеты и удержание проходов к Δυρράχιον (терминалу Эгнатиевой дороги). Покажем, что Шкодра/Розафа выступала сухопутным узлом всей системы: владеешь Шкодером — замыкаешь логистику коридора на море.

6.1. Константин VII о статусе рагузского узла и береговой цепи (середина X века)

Смысл. В De administrando imperio Рагуза фигурирует в составе прибрежных городов темы Далмации — «люди ромеев», города «под рукой василевса». Это юридическая и административная основа, объясняющая, почему Рагуза служит базой снабжения и опоры для операций на суше.

Фрагменты (греч.):

— «Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν.» — «Далмация — страна… с городами у моря.»

— Заголовок: «Διήγησις περὶ τοῦ θέματος Δελματίας».

Изд.: Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik; transl. R. J. H. Jenkins (CFHB). Budapest, 1949 (repr. 1967). Раздел о теме Далмации.

Вывод. Рагуза — не «вольный город», а элемент имперской береговой сети. Отсюда её функциональная роль в снабжении войск и в охране морского хода к Δυρράχιον.

6.2. Кекавмен: Рагуза как штабная опора ромеев и «полевые приёмы» на рубеже гор и моря

Смысл. Кекавмен — единственный автор XI века, детализирующий «ремесло» войны на рагужском фасаде. Он прямо называет стратига Рагузы и местного дуклянского «верховника», связывая гавани и горные выходы.

Цитаты (греч., с переводом):

— «Κατακαλὼν… στρατηγὸς Ῥαουσίου.» — «Катакалон… стратиг Рагузы.»

— «…εἰς τὰ κάστρα Δαλματίας… ἐν τῇ Ζέντᾳ καὶ ἐν τῇ Στάμνῳ τοπάρχης Βοϊσθλάβος ὁ Διοκλητιανός.» — «…в кастронах Далмации… в Зенте и Стóне верховником был Войислав, дуклянин.»

— «…τὰς στρόφιγγας τῶν πυλῶν ἀποκὸψαι… κατηνέχθησαν αἱ πύλαι.» — «…срезать петли ворот… и ворота повалились.»

Изд.: Kekaumenos, Συμβουλαὶ καὶ Διηγήματα (Consilia et Narrationes), гл. 30 (научное греческое издание с примечаниями).

Вывод. Рагуза — управленческий тыловой пункт ромеев; противостоит ей дуклянская «верхушка» на ближайших приморских кастронах. Тактика взятия укреплённых ворот подчёркивает, что исход на побережье решался в связке «гавань ↔ горный выход».

6.3. Иоанн Скилица: когда ромеи побеждают — берег и конвой под их контролем; когда проигрывают — перехвачен обратный путь через Шкодру

Смысл. У Скилицы кампания при Константине IX показывает оба сценария. Ромеи опираются на Рагузу и береговую цепь, выдвигаются из стороны Δυρράχιον дуклянский правитель перекрывает выходы из гор к приморью и перехватывает обратный путь при незакрытых перевалах.

Цитаты (греч., с переводом):

— Thurn, p. 408–409: «…κατέχων τὰς ἐξόδους τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὴν παραλίαν.» — «…удерживая выходы из гор к приморью.»

— Thurn, p. 410–411: «…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…» — «…заняв ущелья дорог и перевалы…»

— Thurn, p. 412–413: «…τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν, τὰ ἔνδον ἐκεῖνος διατίθεται.» — «Приморье у ромеев, внутренней страной распоряжается он [дуклянский правитель].»

Изд.: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. H. Thurn (CFHB 5). Berlin–New York, 1973, pp. 408–413.

Вывод. Ромеи удерживают морскую линию и прибрежные кастроны (Рагуза, далее к Δυρράχιον). Но если перевалы к Шкодре не заняты, дуклянский удар перехватывает отход и срывает кампанию.

6.4. Анна Комнина: Диррахий «кормится морем»; победа возможна при контроле перевалов между Далмацией и «нашей землёй»

Смысл. Анна формулирует нормы действия: морское снабжение — условие живучести Диррахия; горные перевалы — условие проводимости суши.

Цитаты (греч., с переводом):

— PG 131, col. 328–329 (IV 2–3): «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.» — «Город снабжался по морю.»

— PG 131, col. 329–330 (IV 3): «περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.» — «Император непрестанно заботился о хлебных поставках и о флоте.»

— Alexias IX 1.1: «…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей землёй.»

Изд.: Anna Comnena, Alexias, ed. B. Reinsch – A. Kambylis (CFHB 40/1–2); параллельно PG 131 (кн. IV: coll. 326–330; кн. IX: Liber IX).

Вывод. Рагуза как «безопасная гавань» и морской флот Венеции как союзный инструмент — половина дела; вторая половина — постоянные заслоны на перевалах к Шкодре, чтобы сухопутное движение было непрерывным.

6.5. Привилегии 992 и 1082 гг.: почему флот Венеции «держит» Диррахий и тем самым усиливает ромейскую систему

Смысл. Льготы Венеции — юридическое закрепление её роли на адриатской оси. Экономическая выгода превращена в обязанность и интерес поддерживать снабжение имперских портов, в первую очередь Δυρράχιον.

Формулы (греч., по хрисовулу 1082 г.):

— «διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν» — «даровать беспошлинность во всех городах державы»;

— «ἀτελεῖς ἀπὸ κομμερκίου καὶ παντὸς τελωνίου» — «свободны от коммеркия и всякой пошлины»;

— «ἐν τοῖς λιμέσι… καὶ ἔστω αὐτοῖς ἀποθῆκαι» — «в портах… пусть будут у них склады»;

— «ἀκωλύτως πλεῖν καὶ ἐμπορεύεσθαι» — «плавать и торговать беспрепятственно».

Изд.: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig…, Bd. I–II. Wien, 1856–1857 (акт 1082 г.; сопоставление с ранними соглашениями конца X в.).

Вывод. Правовой режим делает венецианский флот постоянным фактором снабжения: Диррахий «живёт от моря», а следовательно, ромеи могут планомерно опираться на Рагузу и вести операции против Дукли при условии контроля перевалов к Шкодре.

6.6. Синтез: как Рагуза и флот Венеции «сшивают» ромейскую войну на суше

Константин VII закрепляет статус рагужского узла в составе имперской береговой сети Далмации.

Кекавмен показывает Рагузу как штабную опору ромеев и описывает тактику боёв на стыке гавани и горного выхода.

Скилица демонстрирует, что поражение наступает, если обратный путь не прикрыт на перевалах к Шкодре; при этом приморье и конвой остаются у ромеев.

Анна Комнина формулирует принцип: «город снабжается по морю»; следовательно, успех обеспечивается при постоянном контроле перевалов между Далмацией и «нашей землёй».

Хрисовул 1082 объясняет устойчивость морского плеча: Венеция имеет экономические стимулы и правовые гарантии поддерживать проход к Δυρράχιον.

Главный вывод. Шкодра/Розафа — ключ к логистике Балкан. Владеешь Шкодером — замыкаешь сухопутный коридор на море: соединяешь морское снабжение Диррахия и рагужскую линию с внутренними дорогами. Потеря контроля над Шкодером или над перевалами к нему разрывает связку «Рагуза/Венеция ↔ Диррахий ↔ внутренняя суша», даже если флот на Адриатике силён.

Глава 7. Кто реально владел морем у западного берега Иллирика (IX–X вв.) и как это видел Рим

Папская перспектива: моральное влияние и юрисдикция без собственного флота

Папская канцелярия конца IX века называет восточную Адриатику пространством пастырской ответственности и риска для мореплавания, но не ареной, где Рим располагает силой для охраны путей. В письмах Иоанна VIII звучит не язык «флота», а язык дисциплины и увещеваний:

«piratas Sclavorum, qui Narentani dicuntur…» — «пиратов славян, которых называют нарентанами…» (лат. формула из посланий Иоанна VIII).

«de ecclesiis Dalmatiae et Chroatiae…» — «о церквах Далмации и Хорватии…».

Эти формулы важны именно тем, чего в них нет: нет распоряжений собственным военно-морским средством, нет упоминания о папском «карауле» на море. Следовательно, для восточной Адриатики папство действовало письмами, анафемами и посредничеством, а не кораблями и портовой администрацией.

Византия и венецианцы: правовой каркас побережья и практическая морская сила

Императорская оптика X века дана у Константина VII: побережье — города империи, глубина — земли славянских архонтов. Две короткие и опорные формулы:

«Δαλματία χώρα ἐστίν… πόλεις ἔχουσα παρὰ θάλασσαν.» — «Далмация — страна… с городами у моря.»

«οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι.» — «сербы населяют внутренние земли.»

Смысл прозрачен: империя содержит побережье (город, порт, сборы), а внутренние долины и перевалы контролируют местные властители. Западная «дверь» в имперскую сеть — Δυρράχιον (Диррахий).

Практическим перевозчиком и охраной на Адриатике становится флот Венеции, чьи привилегии в империи (начиная с конца X века и окончательно закреплённые в грамоте 1082 года) снимают пошлины и подтверждают право склада в портах. Несколько ключевых формул из императорских жалованных грамот (греч.):

«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν» — «даровать беспошлинность во всех городах [державы]»;

«ἀτελεῖς ἀπὸ κομμερκίου καὶ παντὸς τελωνίου» — «свободны от коммеркия и всякой пошлины»;

«ἐν τοῖς λιμέσι… καὶ ἔστω αὐτοῖς ἀποθῆκαι» — «в портах… и пусть будут у них склады».

Это не «торжественные слова», а механика логистики: беспошлинность и склад — прямое ускорение оборота и снижение издержек. Уже в X веке реальная морская связность берега Рагуза → Диррахий опирается на имперское право портов и на венецианские суда.

Вывод блока. На море «хозяин» — связка Византия + Венеция: империя держит побережье и порты как правовой и административный каркас, Венеция — даёт суда, людей и навыки плавания. Папство — наблюдатель и арбитр, но не морской контролёр.

2) Кто «чаще плавал» у Шкодера и как выглядело ежедневное движение (IX–X вв.)

Повседневная навигация и риск-зоны

Повседневные каботажные рейсы на участке Бар — Улцинь — Котор и у устья Бояны в IX–X вв. обеспечивали:

имперские (греческие) и рагузские суда — гарнизон, сборы, церковные дела, связь с Диррахием;

венецианские суда — по мере роста торгового обмена в X веке (соль, вино, ткани, транзит к Диррахию и далее на Виа Эгнация).

Риск-зона — устья Неретвы (Пагания). Папские письма упорно называют тамошних мореходов «нарентанами» и трактуют их как пиратскую угрозу для всех, кто идёт вдоль берега. В императорском описании Пагания — именно «переменная величина» безопасности вдоль линии Рагуза ↔ Сплит и к югу — к Диррахию.

Шкодер как «поворот сухопутной части»

Сама Шкодра (Шкодер) — не морской порт в строгом смысле, а узел озёрно-речной развязки (озеро Скадар и Бояна), где морской поток переводится в сухопутное движение. Для понимания роли узла достаточно сопоставить две византийские формулы Анны Комнины о Диррахии:

«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.» — «город [Диррахий] снабжался по морю»;

«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.» — «…занимает ущелья между Далмацией и нашей землёй».

Снабжение — по морю, а успех операции — через владение проходами. Именно поэтому контроль за Шкодрой/Розафой и долинами к ней определяет, будет ли морская устойчивость Диррахия превращаться в проводимость по суше.

3) Почему в IX–X вв. брать/удерживать Шкодер было выгодно именно Византии и «греческим городам», а не Риму

Аргумент здесь трёхзвенный и полностью опирается на текстовые свидетельства.

Первое звено — устройство пространства (Константин VII). Империя держит побережье («города у моря»), внутренняя зона — у славянских архонтов. Это означает, что любой «мост» между морем и сушей внутри Балкан должен быть взят под руку империи, иначе «морская» часть не соединится с «сухопутной». Шкодер — как раз такой «мост».

Второе звено — полевая практика (Скилица). Там, где ромеи не заняли перевалы к Бару/Котору и к Шкодре, противник перехватывает обратный путь. Короткая формула Скилицы, описывающая механизм поражения византийцев у Бара, стала хрестоматийной:

«…τὰς τῶν ὁδῶν φάραγγας καὶ τὰς ἀκρωρείας κατέχοντες…» — «…заняв ущелья дорог и перевалы…».

Итог, который он подводит по распределению власти, предельно точен и не допускает двусмысленности:

«…τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν, τὰ ἔνδον ἐκεῖνος διατίθεται.» — «приморье удерживают ромеи, внутренней страной распоряжается он [дуклянский правитель]».

Третье звено — устойчивость морской линии (Анна Комнина и венецианские привилегии). Диррахий живёт «от моря»:

«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο» и «περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα» — «город снабжался по морю»; «[император] непрестанно заботился о хлебных поставках и о флоте».

А имперские грамоты, дарующие венецианцам ἀτέλεια и право склада в портах, объясняют, почему эта морская линия регулярна: экономическая выгода Венеции превращена в обязанность поддерживать перевозки к имперским портам.

Отсюда вывод: именно Византии (и её греческим городам) было выгодно владеть Шкодером, поскольку только у неё была «морская половина» коридора — Диррахий и прибрежная сеть. Шкодер «замыкает» вторую половину, сухопутную. Папская область такой отдачи получить не могла: без собственного флота и портовой администрации на этом фасаде нет куда «подключить» Шкодер, чтобы превратить его в работающий узел.

4) «Кто чаще плавал» и как менялась логистика

Повседневные рейсы у Шкодера (IX–X вв.) выполняли, прежде всего, имперские/греческие и рагузские суда; в X веке нарастает доля венецианцев.

Риск-зона у Неретвы (Пагания) признана источниками самыми проблемными водами побережья; папские письма фиксируют «нарентан» как устойчивый термин.

Снабжение Диррахия — морем; превращение этого снабжения в сухопутное движение — через перевалы, ведущие к Шкодре/Розафе.

При незанятых перевалах дуклянский правитель перехватывает обратный путь (сценарий поражения ромеев у Бара у Скилицы).

При занятых перевалах морская устойчивость Диррахия становится проводимостью внутрь Балкан (сценарий, который Анна формулирует как необходимость «занять ущелья»).

5) Итог: расстановка сил на море в IX–X вв. и место Шкодера

На море — имперско-венецианская связка: имперское право и порты + венецианские корабли и морское мастерство. Папская область — влияние через слово и юрисдикцию, но не через флот. В этой расстановке Шкодра/Розафа — сухопутный ключ к морскому коридору. Владеешь Шкодером — переводишь устойчивость снабжения Диррахия в управляемое продвижение по суше. Теряешь Шкодер — море и суша расходятся, и даже сильный флот перестаёт давать стратегическое преимущество на Балканах.

Короткие текстовые якоря (для проверки)

Константин VII: «Δαλματία… πόλεις… παρὰ θάλασσαν»; «οἱ Σέρβλοι… τὴν μεσογαίαν οἰκοῦσι».

Анна Комнина: «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο»; «περὶ σιτοφορίας… τοῦ ναυτικοῦ… ἐμερίμνα»; «…τέμπη καταλαμβάνει».

Скилица: «…τὰς φάραγγας… κατέχοντες…»; «τὴν παραλίαν Ῥωμαῖοι ἔχουσιν…».

Императорские привилегии Венеции: «ἀτέλεια»; «ἀπὸ κομμερκίου»; «λιμένες… ἀποθῆκαι».

Эти фразы, короткие и точные, дают «несущие стены»: кто в IX–X вв. имел море, как устроена связка «порт ↔ перевалы», и почему Шкодер — не частность, а центральный механизм всей логистики западнобалканского коридора.

Глава 8. Чем была «Древняя Греция» в IX–X вв. в рамках ревизованной хронологии.

1) Рамка синхронизации и политический носитель «Греции»

В окне IX–X вв. греческий мир — это не «античные полисы», а византийские темы и их гарнизоны. Канцелярская оптика задаётся императорскими трактатами и списками епископий. В административном языке эпохи звучит: «θέμα Ἑλλάδος», «θέμα Πελοποννήσου», «θέμα Κεφαλληνίας» — то есть Эллада, Пелопоннес и Ионические острова присутствуют как части единой имперской машины (Константин VII, De thematibus; см. также «номенклатуру» в DAI). Для городов характерна формула церковно-административной включённости: митрополии и епископии (Афины, Фивы, Коринф, Халкида/Эвбея, Патры и др.) входят в официальные разряды кафедр (византийские Notitiae episcopatuum), то есть «Греция» — это сеть узлов права, суда и склада.

2) Территориальная ткань: Эллада, Пелопоннес, Эпир, Ионика

Эллада (Аттика–Беотия–Фокида–Фессалия). Афины и Фивы — не автономные «полисы», а кафедральные и административные центры внутри темы Эллада; Фивы в X в. богатые ремеслом (шёлк), Лариса и Фессалоники — «северные створы» связи с Македонией.

Пелопоннес. Коринф (перешеек) — узел контроля Истма; Монемвасия, Модон и Корон — парные прибрежные крепости и перевалочные гавани. Патры и Навпакт — «скобы» Коринфского залива, через которые шли тылы на Ионику.

Эпир и Ионические острова. Никополис–Арта–Янина — материковая связка к западнобалканскому коридору; Керкира (Корфу), Кефалония, Закинф — островной дукторат, прикрывающий вход в Адриатику. Византийский флот и островная администрация здесь фиксируются непрерывно (в канцелярском реестре тем).

Крит и Эгей. До 961 г. Крит — арабский эмират; возвращение Никифора Фоки восстанавливает византийский контроль над эгейскими путями, укрепляя тыл Эллады и Пелопоннеса.

3) Морская и сухопутная логистика (почему всё решает линия Δυρράχιον ↔ Эллада)