Одна из причин исхода Гражданской войны 1918-1920 годов

Красные и белые изначально имели примерно равные шансы на победу. 17 ноября - довольно знаковая дата в истории Гражданской войны 1918-1920 годов - дважды!. В 1919 году в этот день во Владивостоке произошел чешско-эсеровский мятеж против Колчака, окончательно расколовший Белое движение. А ровно через год - 17 ноября 1920 года - с полным переходом Крыма под контроль красных Гражданская война на основной территории России завершилась. На мой взгляд, изначально победа сторон была вполне равновероятна. Рядовой состав Красной и Белой армий в большинстве своем состоял из мобилизованных, а мобилизацию в регионе проводил тот, кто на данный момент его контролировал. То есть, русские люди из средней России и Поволжья воевали против русских же людей с юга России, Урала и Сибири. Это примерно как битва при Липице в 1216 году, когда суздальцы рубились с ростовцами и новгородцами (а сколько таких Липиц в те давние времена было!) В средневековой Англии (1455-1485) тоже успели повоевать "белые" и "красные" (по цвету розы в гербах Ланкастеров и Йорков) - так и там претенденты на корону набирали армии в "своих" графствах.

Рискну высказать утверждение, которое кому-то покажется спорным: Гражданская война 1918-1920 годов по градусу ожесточения уступала Первой мировой. Например, у обеих сторон запасов химического оружия было в избытке, но по молчаливому согласию в ход его никто не пускал. Все-таки понимали, что со своими воюют, а население вокруг тоже свое. Не было также артиллерийских обстрелов городов, стиравших в порошок целые кварталы.

Но тема материала немного другая - раскол в белом лагере, во многом способствующий его поражению. Привожу статью "Сибирский исход" https://topwar.ru/164739-sibirskij-ishod.html с моим небольшим дополнением в конце.

__________________________________________________________________________________________

Смута. 1919 год.

Поражение на фронте, потеря Омска, бегство и партизанская война в тылу вызвали полное разложение колчаковского стана. Разложившиеся гарнизоны городов поднимали восстания и переходили на сторону красных. Кругом зрели заговоры и мятежи.

Окончательное разложение колчаковского стана

Поражение на фронте, потеря Омска, бегство и партизанская война в тылу вызвали полное разложение колчаковского лагеря. Разложившиеся гарнизоны городов поднимали восстания и переходили на сторону красных. Кругом зрели заговоры и мятежи. Так, уволенный в сентябре 1919 г. из Русской армии, лишенный всех наград и генеральского чина Гайда (бывший командующий Сибирской армии), осел во Владивостоке и начал подрывную деятельность. 17 ноября 1919 года во Владивостоке он возглавил подготовленный эсерами мятеж против колчаковской власти. Эсеры планировали созвать во Владивостоке Земской собор для установления нового правительства. Мятеж, однако, не был поддержан жителями Владивостока. На третий день начальник Приамурского края, генерал Розанов, собрав всех кого смог – гардемаринов, юнкеров, офицерскую школу, подавил мятеж. Гайда был арестован. По требованию командования Антанты его освободили, и Гайда вернулся в Чехословакию.

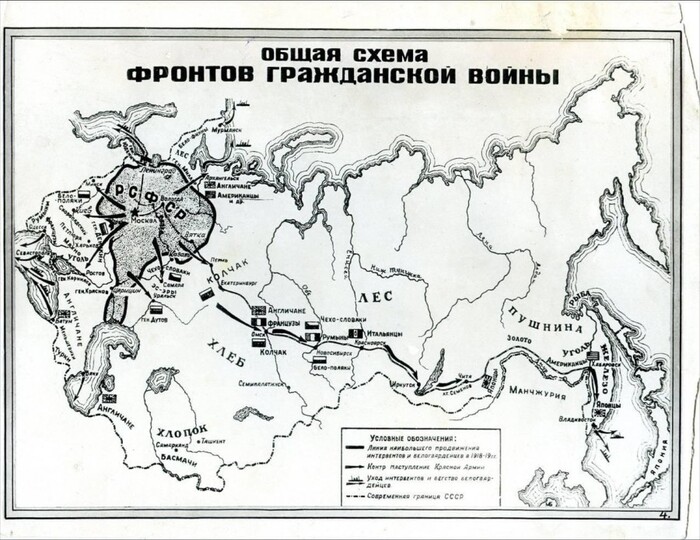

Эсеры готовили восстания в Иркутске и Новониколаевске. Вели переговоры с чехословаками. О заговоре знали союзные миссии. Они известили свои правительства о скором падении власти Колчака и создании в Сибири «демократического» правительства. Эсеры контактировали с союзниками, старались привлечь их на свою сторону. Очевидно, что Антанта сдала адмирала, «мавр сделал своё дело, мавр может уйти». Атаманские режимы в Чите и Хабаровске тоже ждали падения Колчака, играли в свои игры. При поддержке Японии намечалось сформировать марионеточный режим Семёнова на Дальнем Востоке.

В Иркутске 12 ноября на Всероссийском совещании земств и городов был создан Политцентр, в который вошли эсеры меньшевики, представители земств и ЦК «Объединений трудового крестьянства». Политцентр поставил перед собой задачу свержения власти Колчака, создания на Дальнем Востоке и в Сибири демократической республики. Местный губернатор Яковлев поддерживал эсеров, был сторонником независимости Сибири, и никаких мер против Политцентра не принял. Он и сам хотел порвать с Колчаком, приезд правительства Иркутск принял холодно. Эшелоны с беженцами и служащими учреждений из Омска приказал вообще не пускать в Иркутск, а размещать по окрестным селениям. Яковлев начал переговоры не только с Политцентром, но и большевиками по вопросу завершения войны в регионе. В контакт с большевиками вступил и Политцентр. Коммунисты в его состав войти отказались, но заключили соглашение о сотрудничестве против колчаковцев. Эсеры и большевики стали совместно разлагать части местного гарнизона, формировать рабочие отряды.

Тем временем часть колчаковского правительства успела пробраться в Иркутск. Новый премьер-министр В. Н. Пепеляев переформировал кабинет, и попытался найти общий язык с сибирскими земствами, чтобы нейтрализовать готовящийся Политцентром переворот. Он предложил создать «правительство общественного доверия», однако эсеры и земцы не пожелали идти ни на какие контакты с Колчаком. Тогда Пепеляев отбыл к Колчаку, чтобы склонить его к уступкам и найти выход из кризиса.

Смертный приговор колчаковцам

Сибирский поход с самого начала стал трагедией для тысяч людей. Сначала людей стали грабить. Едва началась эвакуация из Омска железнодорожники решили прижать «буржуев». Поездные бригады ставили ультиматум пассажирам, отказываясь вести дальше, требуя «контрибуцию» и угрожая высадить с эшелона. Этот грабеж стал повторяться на каждой последующей станции, где бригады железнодорожников менялись. Продвижение по железной дороге шло еле-еле. Сибирская магистраль была забита, состояние путей и подвижного состава оставляло желать лучшего. Часто случались аварии. Даже литерный «золотой эшелон» потерпел крушение, столкнувшись с другим поездом.

Ситуацию резко ухудшил конфликт Колчака с чехословаками, которые контролировали Транссиб. Они были полными хозяевами главной магистрали Сибири. Ещё до падения Омска был составлен, и 13 ноября обнародован меморандум чешского руководства о том, что пребывание их армии в России бесцельно, что под «защитой чехословацких штыков» русская реакционная военщина творит преступления (хотя сами чехи были активными карателями и военными преступниками). Делался вывод о необходимости немедленного возвращения домой. То есть не раньше и не позже. Именно в момент начала масштабной эвакуации Русской армии Колчака и связанных с ней беженцев на восток. На самом деле, если бы Антанта того пожелала, Чехословацкий корпус – целая 60 тыс. армия, свежая, отлично вооруженная и снабженная, с целой железнодорожной ратью (бронепоезда, бронемашины, эшелоны, паровозы), легко прикрыл отход колчаковцев. Большевики не стали бы активизировать наступление, прорываясь через чехов, чтобы избежать международных осложнений, как позже они избегали вступать в конфликт с японцами.

Чехи сделали всё наоборот, самым максимальным образом осложнили отход колчаковцев. Чехословацкое командование отдало приказ приостановить движение русских эшелонов, и ни в коем случае не пропускать их дальше станции Тайга (около Томска), пока не проедут все эшелоны чехов. Открыто провозглашалось: «Наши интересы выше всех остальных». По сути, учитывая местные условия – одна главная магистраль, огромные расстояния, зимние условия, отсутствие снабжения, это был смертный приговор армии Колчака со стороны Запада.

20 ноября 1919 г. командующий Сахаров объявил эвакуацию района Новониколаевска – Красноярска. Здесь было сосредоточено много госпиталей, больных, раненых, семьи солдат, беженцы. Их необходимо было вывезти в Приамурье. Однако не тут-то было. Чешская армия – отдохнувшая, до зубов вооруженная, с эшелонами забитыми богатствами, награбленными в России, спешила первой пробиться на восток. Чехи прихватили с собой сотни вагонов трофеев, и мечтали вернуться домой богачами. В условия тотального развала и хаоса их действия стали носить мародерский, хищнический характер. Они пользовались своей силой, чтобы любой ценой добраться во Владивосток. Русские поезда насильно останавливали, загоняли в тупики, паровозы и бригады отбирались. Множество эшелонов – санитарных, тыловых, с беженцами, были остановлены, лишенные паровозов и железнодорожных бригад. Кому-то относительно повезло, ни оказались в населенных пунктах, большинству – нет, они оказались в глухой тайге, в тупиках и разъездах, обреченные на смерть от холода, голода и болезней. Также на поезда, лишенные охраны, нападали повстанцы или бандиты, грабили и убивали пассажиров.

Колчаковским войскам, которым чехи запретили пользоваться и даже приближаться к железной дороге, приходилось двигаться походным порядком по сибирским трактам. Морозы, нехватка пищи и повальные эпидемии завершили уничтожение сибирских белых армий, убив больше людей, чем красные. Чтобы выжить, колчаковские части целиком сдавались в плен противнику. («Дяденька, где тут в плен сдаются?») Не имея возможности вывезти на восток всё оружие, имущество и оборудование, белые уничтожали сотнями вагоны, портили паровозы, взрывали железнодорожные сооружение, чтобы приостановить наступление противника. Но в условиях быстрого бегства не успевали всё уничтожить. Советские войска захватывали всё больше и больше трофеев. Десятки эшелонов с военным имуществом, арсеналы, склады с боеприпасами, продовольствием, заводское оборудование и т. д. Всё, что колчаковцы вывезли ещё летом 1919 г., попадало в руки Красной армии.

Среди этого хаоса в своем поезде затерялся и «верховный правитель» Колчак. Он был оторван от войск, идущих по старому Сибирскому тракту пешим маршем. Адмирал один за другим писал протесты против чехов их командующему генералу Сыровому, жаловался главнокомандующему союзными войсками генералу Жанену. Он отмечал, что использование Сибирской железной дороги исключительно для пропуска чехословацких войск означает гибель многих русских эшелонов, последние из которых фактически были на линии фронта. 24 ноября Колчак писал Жанену: «В таком случае я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними». Однако всё осталось по-прежнему, так как «больших батальонов» для «крайних мер» у Колчака не было, и чехи это знали.

Развал белого командования

Усиливался разлад и среди командования белой армии. Командиры некоторых соединений и гарнизонов отказывались выполнять приказы командования. В конце ноября 1919 г. генерал Гривен, командир Северной группы войск 1-й армии приказал войскам немедленно отходить в район Иркутска, места формирования его частей. Этим он нарушил приказ командования, запрещавший отходить на восток без сопротивления. В результате части Северной группы ушли с фронта. Приехавшему командующему 2-й армией генералу Войцеховскому Гривин заявил, что Северная группа настолько слаба, что не может драться. Поэтому что он решил увести её в глубь Сибири и решения своего не переменит. На требование сдать командование ответил категорическим отказом. Генерал Войцеховский лично застрелил Гривина «как не исполнившего боевого приказа и нарушившего основы воинской дисциплины». Был назначен новый командир, но войска продолжили бегство либо сдавались в плен целыми полками.

В начале декабря 1919 г. один из дивизионных командиров полковник Ивакин поднял мятеж в Новониколаевске, требуя перемирия с большевиками и созыва сибирского Учредительного собрания. Мятежники блокировали штаб Войцеховского и пытались его арестовать. Мятеж удалось подавить. Польские легионеры, охранявшие Новониколаевский участок железной дороги, в отличие от чехов сохранили боеспособность и не сочувствовали повстанцам. Они разбили мятежников, активисты были расстреляны.

Главное командование было в растерянности. В начале декабря в Новониколаевске в вагоне Колчака прошло военное совещание. Обсуждался план дальнейших действий. Было высказано два мнения. Одни предлагали отходить по линии железной дороги к Забайкалью, где была надежда на помощь семёновцев и японцев. Другие предлагали идти от Новониколаевска на юг, на Барнаул и Бийск. Там соединиться с войсками атаманов Дутова и Анненкова, перезимовать и весной, имея базы в Китае и Монголии, перейти в контрнаступление. Большинство поддержало первый вариант. С ним согласился и Колчак.

Кроме того, снова сменилось командование колчаковской армии. Неудачи белогвардейцев привели к падению авторитета Колчака и командующего Сахарова в армии, его считали одним из главных виновников поражений на фронте и падения Омска. Это вызвало конфликт между верховным правителем и командующим 1-й армией А. Н. Пепеляевым (брат премьера). Когда поезд адмирала прибыл на станцию Тайга, он был задержан войсками Пепеляева. Генерал прислал Колчаку ультиматум о созыве Сибирского Земского собора, отставке командующего Сахарова, которого Пепеляев 9 декабря приказал арестовать, и расследовании сдачи Омска. В случае невыполнения Пепеляев грозил арестом самого Колчака. Конфликт смог замять приехавший из Иркутска глава правительства В. Н. Пепеляев. В итоге Сахарова сместили с должности командующего, другие вопросы отложили до прибытия в Иркутск. Войска предложили возглавить Дитерихсу, который находился во Владивостоке. Тот поставил условие – отставка Колчака и его немедленный отъезд за границу. Новым командующим был назначен Каппель.

Это уже ничего не могло изменить. Развал армии был полным и окончательным. Но среди общего развала и хаоса Владимир Каппель показал свои таланты полководца и организатора и до самого конца был самым толковым сибирским военачальником белых. Он до своей смерти сохранил благородство и преданность Колчаку, и смог собрать из остатков войск самые надежные части, организовать их хоть какое-то сопротивление.

3 декабря 1919 г. красные партизаны заняли Семипалатинск, где в ночь с 30 ноября на 1 декабря началось восстание Плещеевского завода и части гарнизона. 10 декабря партизаны освободили Барнаул, 13-го – Бийск, пленив весь гарнизон, 15-го – Усть-Каменегорск. 14 декабря 1919 г. части 27-й дивизии освободили Новониколаевск. Было захвачено много пленных и большие трофеи. Таким образом, к середине декабря 1919 года Красная армия вышла на рубеж р. Оби.

-----------------------------------------------------------------------

Теперь мое небольшое дополнение к материалу

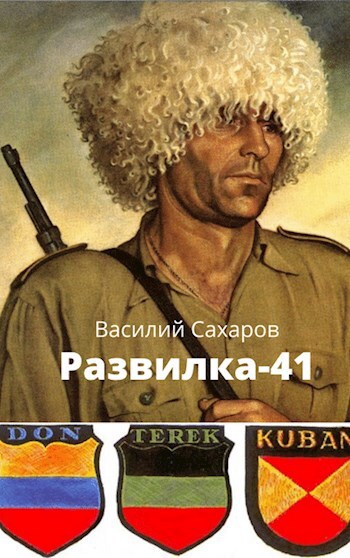

Противостояние внутри стана белых имело место не только в Сибири и на Дальнем Востоке. Для генерала Юденича настоящим "троянским конем" стал атаман Булак-Балахович, ранее перебежавший к белым от красных. В тылу армии Деникина действовали казачьи антибольшевистские организации, выступавшие за "самостийную Кубань".

Ситуация у красных

Военные мятежи случались и в стане большевиков, причем три из них носили для новой власти критический характер, потому что охватывали крупные боеспособные армии. Речь о выступлениях главкомов Михаила Муравьева в Поволжье и Ивана Сорокина на Кавказе в 1918 году, а также комдива Никифора Григорьева на Украине в 1919 году. Но во всех трех случаях красные приняли меры довольно незамедлительно. Муравьев и Сорокин были расстреляны сторонниками комиссарского состава РККА, а Григорьева застрелили махновцы во время пьянки, приведшей к ссоре под надуманным предлогом. Нетрудно предположить, что это были чекисты, которых в штабе Махно хватало.

То есть, красные, в отличие от белых, оказались куда более последовательными в пресечении внутренних заговоров и с мятежными военными лидерами не церемонились, действуя в их отношении четко и решительно. И это одна из причин того, что Гражданская война завершилась тем, чем она завершилась.

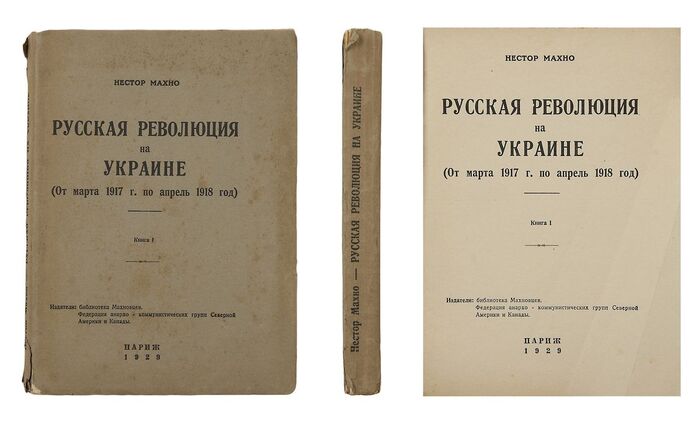

Но наблюдается интересная закономерность: как "белые" заговорщики, включая того же Булак-Балаховича, так и "красные" (Муравьев, Сорокин и Григорьев), на разных этапах своей биографии имели прямое отношение к партии эсеров. После событий октября 1917 года политическое ядро этой партии во главе с Александром Керенским переместилось в Париж - под крыло французской контрразведки. И вело в России свою игру (вернее, французские спецслужбы вели).

_______________________________________________________________________________________

На тему советской литературы и кино о Гражданской войне предлагаю еще один материал: "Три экранизации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам".

Две классические версии (1957-1959 годов режиссера Григория Рошаля и 1977 года режиссера Василия Ордынского) выложены для онлайн-просмотра (если кто-то какую-либо из них не видел), а ниже - статья кинокритика Антона Уманского (ресурс "Скепсис"), вполне объясняющая, почему в качестве реакции на третью экранизацию (работу режиссера Константина Худякова 2017 года, коверкающую сюжет романа) большинство зрителей (особенно из числа литературных поклонников трилогии Толстого) долго плевались - https://www.litprichal.ru/work/615143/

Просто посмотрите на лица - и многое станет ясно.

Первая экранизация (1957-1959)

Вторая экранизация (1977)

Третья экранизация (2017)