History Hobby. Выпуск 1.

7 постов

7 постов

1 пост

1 пост

1 пост

13 постов

3 поста

5 постов

2 поста

12 постов

4 поста

1 пост

5 постов

4 поста

1 пост

2 поста

1 пост

7 постов

1. Введение. Крепостные - рабы или особая форма зависимости?

Часто в исторических книгах, исследованиях, монографиях, статьях и даже в кухонных баталиях русских крепостных крестьян называют «рабами». Нам необходимо задать вопрос: а откуда взялся этот ярлык? Конечно, он возник не на пустом месте.

Помещики могли покупать и продавать крепостных, даже разлучая их с семьями, ссылать непокорных в Сибирь и применять к ним телесные наказания. Бывали случаи, когда крепостных дарили в качестве приданного или в награду за службу, на крепостные души играли в карты и их проигрывали, как каких-нибудь борзых щенков. Естественно, что такое обращение с людьми заставляет нас сравнивать русское крепостничество с другими классическими и неоклассическими рабовладельческими системами. Однако, корректна ли эта аналогия с точки зрения исторической науки?

В XVIII — начале XIX века юридический статус крестьянина был таков, что их тело и труд по сути им не принадлежали. Барин мог запросто продать «душу» (именно так называли крепостного крестьянина) на рынке. Свидетельств этого можно найти не только в художественных произведениях Гоголя, но и в описаниях современников и документах местных судов. Вот пример объявления из «Авито», простите, из газеты «Московские ведомости»:

«Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и бельё шьёт хорошо. И цена оному 400 рублей...»

В петербургских газетах можно было найти себе горничную всего за 250 рублей. Ну как «всего», сумма эта довольно приличная. Десяток яиц стоил 23 копейки, килограмм говядины можно было купить за 70 копеек, а если вы вдруг захотели себе в хозяйстве живого гуся, то нужно было отдать за него 1 рубль 20 копеек.

Естественно, переехать, сменить работу или вообще хоть как-то повлиять на свою судьбу крепостной не мог. Историк Джером Блум назвал русское крепостное право «вопиющим пережитком рабства в феодальных условиях», с чем трудно не согласиться и что мы докажем чуть ниже. Особенно, если помнить, как крепостных эксплуатировали в реальности, а не в романтических образах крестьян с длинными косами и сарафанами.

Но находятся и противники отождествления «крепостничества» и «рабства». Рассмотрим некоторые аргументы. На протяжении многих столетий в России, еще со времён Древней Руси, существовало понятие «холопства». Со временем оно трансформировалось в крепостничество, однако формально крепостной крестьянин считался подданным царя, хотя при этом и находился в зависимости от помещика. Это и есть главное отличие между античным рабом и рабом на хлопковой плантации в США.

Конечно, формально у крепостного были некоторые права, правда, в довольно ограниченном виде. Его могли призвать в армию, он участвовал в налоговом учёте, и его, на минуточку, не приписывали к скоту. Сама Екатерина II говорила так:

«Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек; так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет»

В античности же раба не считали скотом, он был чем-то вроде садового инвентаря, как говорил Аристотель:

«Раб — одушевлённое орудие, а орудие — неодушевлённый раб»

То есть по факту крепостной не являлся «рабом» в юридическом смысле. Это человек, за которого отвечает и помещик, и государство, но не имевший широкого спектра юридических прав.

Возникает вопрос, а почему тогда слово «рабство» так плотно приклеилось к теме крепостничества? Потому что эту тему нужно познавать, абстрагируясь от гуманистических ценностей. Само слово «рабство» несёт для нас, людей XXI века, негативный окрас, и мгновенно в нашей голове всплывают образы кнута, цепей и абсолютной бесправности. Это способ подчеркнуть безысходность и трагедию русского народа.

У такого подхода есть минусы. Нельзя подменять исторический анализ моральным осуждением. Чтобы понять систему крепостничества, нам необходимо углубиться в детали, а не только лишь в эмоции.

Но всё же сравнение крепостного с рабом — вещь полезная. Ведь у нас возникают вопросы: а как так получилось, что в стране, где царя величали «батюшкой», миллионы людей не имели никаких юридических прав? И как много от тех вековых механизмов «несвободы» и зависимости перекочевало в наш современный мир? Под какими именами эта несвобода живёт сегодня?

2. Истоки рабства на Руси

Давайте отбросим идеализированную картину Древней Руси, где наши предки, попивая байкальскую водицу, истребляли злобных ящеров, и представим Русь как живой, шумный и местами очень несправедливый мир. Уже тогда, тысячу лет назад, люди умудрялись попадать в зависимость друг от друга, причем на вполне законных основаниях. Стоит полистать древние своды законов вроде «Русской Правды», и вы наткнетесь на загадочные термины, применяемые к зависимым людям: закупы, рядовичи, холопы. Давайте разберемся, что значат эти термины, и ответим на вопрос, а как вообще люди добровольно (иногда и не очень добровольно) отказывались от своей свободы?

3. Закуп. Когда твой долг превращается в профессию.

Само слово «закуп» нам как бы намекает, что «купа» — это ссуда, заём или имущество в долг. Человек получил купу, и теперь он должен её отработать. Формально такой человек не скатывался до полной потери прав, но его положение было шатким. Пока долг не будет возвращён, ты зависим от заимодавца. Брали, конечно, такую купу не от хорошей жизни.

«Русская Правда» — это сборник правовых норм Древней Руси. Именно из неё мы узнаем о различных категорий зависимых крестьян.

Случился у Ивана из-под Торжка падёж скотины. Полёг весь скотный двор: кормилица-корова, лошадь, на которой бы ещё пахать и пахать, куры-несушки. Ну и как в таком случае кормить семью, когда столько голодных ртов? Правильно, Иван обращается к своему соседу Сбыславу. Сбыслав и говорит горемычному соседу с улыбкой: «Ты, Иван, бери у меня телочку новую, да мешок зерна, а отработаешь потом». Так Иван становится закупом, и ему буквально приходится пахать на своего соседа, чтобы отдать куп. Не стоит забывать, что у Ивана была и своя земля, которую нужно пахать и засевать.

Люди попадали в закупы не от собственной лени, а от различных жизненных форс-мажорных ситуаций: неурожай, болезни, голод или даже необходимость прокормить лишние рты. Такие «купы» от соседей или даже местных феодалов становились единственной спасательной соломинкой, за которую хватались люди.

Историки, например А.А. Зимин, указывают, что закуп не был бесправным крестьянином. Например, он мог себе позволить завести собственное хозяйство или открыть мастерскую. Однако всякая попытка сбежать или уклониться от долга — и всё, игра окончена. О чём, впрочем, говорит и сама «Русская правда»:

«оже закоупныи бежишь от господина, то обел"

Впрочем, переквалификация в холопы была гарантирована, если закуп что-нибудь украл:

«Если закуп украдет что-либо, то господин волен в нем; но если где-нибудь его найдут, то господин должен прежде всего заплатить за его коня или иное, что он взял, а его (закупа) делает полным холопом» (статья 64, «Русская правда»).

Некоторые исследователи полагают, что система «закупничества» являлась прообразом крепостничества. Идея любопытная: зависимость начинается не с цепей, а с долговой расписки. Однако не будем делать преждевременных выводов.

4. Рядовичи. Зависимость по договору.

Если закупы были закабалены в «кредитное рабство», то рядовичи — это совершенно другой случай. Рядович — это человек, который добровольно подписывался на зависимость. Заключив с господином некий договор (который и назывался ряд), рядович обязывался служить, пахать, охранять — в общем, делать, что ему скажет господин. А что же взамен? Рядовичи получали за свою службу питание, место для ночлега и защиту от соседей и лютой зимы. На первый взгляд может показаться, что ничего такого в этом нет, и для нас рядович — это кто-то вроде наёмного работника. Но как бы не так.

Тут нюанс в том, что договоры в Древней Руси — это не совсем то, что мы понимаем под словом «договор». Никаких печатей, документов и нотариусов. Всё строилось исключительно на доверии, с поправкой на важность господской бороды. То есть, по своей сути, ряд был одним из основных источников публичного права, что и определяло политический быт не только между феодалом и вассалом, но и между князьями различных земель.

Вообще, сложно отождествить такие понятия, как «ряд» и «договор». Нельзя описать слово «ряд» одним словом. Слово «ряд» могло иметь значение не только «договор», но и «условие», «соглашение» и «уговор». «Ряды» значило «переговоры», а «рядство» — это устройство и управление. Как видите, это слово имело довольно обширный спектр значений.

Так в чем был минус подобных договоров? Банально, они постоянно нарушались. Как у хозяина дела шли плохо или были нарушены условия «ряда», господин мог применить к рядовичу определенные санкции: изъять имущество рядовича, продлить его срок службы или даже перевести его в холопы. Поэтому свобода рядовичей была весьма и весьма условной. В первую очередь из-за отсутствия адекватной системы судебной защиты.

Некоторые историки до сих пор спорят о различиях и схожести рядовичей и закупов. Если со статусом «холопа» всё довольно ясно, то о статусе рядовича и закупа мы можем рассуждать с предельной осторожностью. А всё потому, что у нас на руках слишком мало источников и документов той эпохи.

5. Холопы. Когда человек это всего лишь единица имущества.

Самой жёсткой формой зависимости в Древней Руси являлось холопство. Холоп — это не просто должник или временный наёмный работник, а человек, полностью принадлежавший своему хозяину. Что-то среднее между коровой и плугом. Юридических прав у холопа практически и не было, однако по отношению к холопу применялись самые жёсткие наказания.

Вот пример из 65 статьи Русской Правды:

А это, если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и убежит в дом, а господин его не выдаст, то платить за него господину 12 гривен; а затем, если где найдет тот ударенный своего ответчика, который его ударил, то Ярослав постановил его убить, но сыновья после смерти отца постановили выкуп деньгами, либо бить его, развязав, либо взять гривну кун за оскорбление.

Сравнение холопа с античным рабом еще более релевантно, если мы посмотрим другие наказания за провинности холопа. Например, тот человек, который помогал беглому холопу укрыться, платил хозяину холопа 12 гривен, так как подобные действия приравнивались к краже чужого имущества. То есть само это наказание отождествляет холопа и имущество, и холоп здесь выступает в качестве условного «садового инвентаря», как и в античном рабстве.

Помимо этого, у холопа не было своей собственности. И всё, что у него было, по факту принадлежало хозяину. Господин мог делать с холопом всё, что его душе заблагорассудится: бить, колотить, использовать в хозяйстве, дарить или передавать по наследству. Да, несмотря на современную этику, всё это вписывалось в нормы морали того времени.

А как люди становились холопами? Одну причину я назвал чуть выше: Игорь из Переяславля мог взять в долг и не отдать его. Либо попасться в плен соседнему племени. А иногда это было способом «расплатиться» за преступление.

Некоторые историки, например Л.В. Черепнин, считают холопство полноценной формой рабства — такой, какой оно существовало во многих античных и средневековых обществах. Другие же протестуют против этого, обращая внимание на нюансы, что, мол, у холопа оставался шанс на выкуп или даже освобождение. Ну и что? Разве в Древней Греции было мало вольноотпущенников? Скажу больше, в I веке нашей эры в Римской империи вольноотпущенники представляли из себя даже отдельный социальный слой, по грубым подсчётам их было 10–15% от всего населения империи.

Есть и альтернативная точка зрения, что холоп — это даже не особый класс, а просто логический финал для неудачливых закупов и рядовичей. Если ты спустя рукава отрабатываешь купу или нарушаешь условия «ряда» — добро пожаловать в холопство. Так сказать, вершина эволюции несвободы в Древней Руси.

7. Социально-экономическая подоплёка: когда выбора особо нет

На вопрос о том, почему распространились такие формы зависимости, как холоп, рядович и закуп, ответ очень прост: жизнь была тяжёлой. И чтобы выжить, приходилось выбирать из нескольких зол.

Основная причина — война была фоном той эпохи. Постоянные междоусобные конфликты, распри, набеги, захваты и налёты — и ты уже не крестьянин, а трофей. А пленный, оказавшийся на чужой территории, автоматически терял свободу.

Во-вторых, нужно понимать экономический базис Древней Руси. Дома горели, как факелы, неурожаи были обыденным делом, также частыми гостями были эпидемии. В таких условиях простые люди были вынуждены искать защиту у тех, кто был посильнее и побогаче. А в феодальном мире защита безопасной не бывает.

В-третьих, сама правовая база Древней Руси подразумевала, что если ты должен — расплатись. Не можешь — иди работай, чтобы отдать свой долг. Нарушал договор — будь добр, не обижайся, если завтра ты станешь холопом. Для той эпохи это был не произвол — это был порядок.

Ирония всей этой системы зависимости, что она казалась лучшей альтернативой, чем полная свобода. Полная свобода могла значить, что ты можешь стать бездомным, беззащитным и голодным. Ну и являться потенциальной добычей для грабителей. И в этом случае зависимость — это какая-никакая стабильность: у тебя есть работа, крыша над головой и есть шанс, что тебя не прирежут на большой дороге.

Другой вопрос в том, а насколько эта зависимость была добровольной. Скорее всего, здесь действует известная дилемма выбора между маленьким и большим злом. К сожалению, исторические источники не дают полного ответа, так как они писались в интересах тех, кто стоял наверху: князей и бояр.

8. Почему началось закручивание гаек?

Превращение вольного крестьянина в крепостного не было одномоментным событием, а процессом, который растянулся на много столетий. Даже зажиточный крестьянин мог оказаться в подчиненном положении не из-за лени или глупости, а просто потому, что так работала система. Кто-то оказался в долгах, а кто-то поручился за соседа, и вот ты уже не совсем свободный человек, а участник социальной пирамиды.

Историки полагают, что ключевым моментом закрепощения крестьян стало постепенное усиление княжеской власти и появление слоя знати, которое ныне нам известно как боярство. Например, Карамзин писал об этом в «Истории Государства Российского» в контексте закона об укреплении сельских работников. Согласно концепции академика Бориса Грекова, закрепощение крестьян связано с товарно-денежных отношений и распространением барщины. Поскольку крестьяне сопротивлялись этому произволу, то государство их попросту прикрепляло. Есть теория, которую выдвинули М.П. Погодин и М.М. Сперанский, согласно которой крепостное право появилось без активного участия государства. Крестьяне просто закрепостились из-за усилившейся зависимости от своих владельцев.

Как бы там ни было, но усиление княжеской власти и дальнейшая централизация государства привели к дальнейшему закрепощению крестьян. Князь отвечал за порядок и безопасность не за бесплатно — в обмен на поддержку от других сильных мира сего он раздавал ближайшим союзникам и родственникам земли. Так возникали удельные княжества, вотчины и поместья. А с ними и власть над теми, кто жил на этой земле.

И так на протяжении веков формировалось новое представление о том, что, по сути, земля и крестьяне — это единое целое. Поля без своих работников не приносят дохода, коровы сами не доятся, да и никаких пивных ручьев и винных рек не бывает. То есть барину земля без человека станет просто неинтересной. Поэтому, если крестьянин вдруг решает уйти от нерадивого барина к более сговорчивому хозяину... То это уже не личное дело крестьянина, а покушение на барскую собственность. Так и начинали возникать запреты на переход, сначала мягкие, но потом они становились всё жестче и жестче.

Важно понять, что процесс не был мгновенным. Прошло много лет, и каждый новый закон, новый запрет вылился в пёстрый клубок зависимостей, который сжался в крепкие оковы крепостного права — узаконенного и передаваемого по наследству.

9. Почему русской верхушки было выгодно прикрепить к земле крестьян.

На этот риторический вопрос дам до боли банальный ответ. Политика, деньги, война.

Что входило в обязанности князя? Князь был обязан оборонять свою землю и держать всех в узде. Один в поле не воин, поэтому князь пользовался собственной дружиной. Голодным много не повоюешь, поэтому дружину надо кормить. А для этого требовались лояльные богатые бояре, которые в нужный момент могут и телегу с провизией выкатить, и загнать в ополчение десяток-другой своих людей. Поэтому типичная феодальная сделка такова: ты, боярин, получаешь землю с людьми. Сам с неё кормишься, дела делаешь, а взамен ты мне служишь и не предаёшь. Просто не забывай засылать мне деньги, боярин.

Боярин хитрый, выполнить свою часть сделки был бы рад. Но для этого ему нужна была гарантия того, что с этой земли можно получить доход. А кто этот доход обеспечивал? Правильно, крестьянин, который пашет, сеет, жнёт, пока боярин ведёт в бане важные политические беседы с князем. Логику вы поняли, крестьянин — это не обычный человек, а винтик в машине феодального механизма. Если крестьянин со своей семьёй сможет уйти без спроса — и всё, система, может, и не начинает сбоить, но... Ты, боярин, не сможешь обеспечить войско продовольствием. Ну, вы поняли.

Такой прагматизм являлся главной причиной того, что государство вставало на сторону помещиков. С началом централизации в Московии в XIV-XV веках летописи и законы фиксируют, как начинают оформляться два типа слободы: так называемые белые (с привилегиями) и чёрные, где крестьяне платили, пахали и отрабатывали как барщиной, так и оброком. Чёткое выстраивание феодальной вертикали поначалу никак не влияло на низы: закупы, рядовичи и холопы продолжали сосуществовать друг с другом. Но чем сильнее становилась знать и централизованнее государство, тем сильнее стиралась разница между «должником» и «крепостным».

Историки называют такое явление «ползучей правовой революцией». Суть в том, что поначалу никаких указов не было. Шли столетия, за которые накопились различного рода указы, приказы и уложения, каждый из которых по чуть-чуть отщипывал у крестьянина свободу. И ты уже больше не свободный, а привязанный к земле крестьянин, словно пугало к огороду.

Подытожив, могу сказать, что когда крестьянин теряет право выбирать где жить и на кого работать, то это и есть крепостное состояние. В следующей статье я расскажу о том, какие крупные указы и своды законов позволяли крепостничеству эволюционировать и ещё сильнее закручивать гайки. Обсудим, в чём была противоречива политика Екатерины II по отношению к крестьянам и какое отношение имеет тема крепостничества к казакам.

1. Введение.

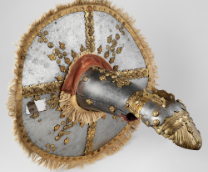

История знает немало примеров, когда одно военное изобретение кардинально меняло ход событий. Огнестрел отправил рыцарские доспехи в музей, а паровые двигатели превратили войну в логистический квест. Композитный лук дал монголам возможность за несколько десятилетий завоевать величайшую империю Средневековья. Монголы обменяли изобретения из куска дерева, рога и сухожилия на половину Евразии. Скромно, но со вкусом.

Нам кажется, что огнестрел и паровые двигатели – вещи нетривиальные, в отличие, например от лука. Но это не так. Этот лук был не просто палкой с тетивой, а высокотехнологичным оружием, сочетавшим мощь, дальнобойность и удобство использование в конном бою. Его изящная конструкция давала монголам возможность сражаться верхом, вести плотный огонь и побеждать более многочисленные армии. Композитный лук не только обеспечил победой монголов, но и навсегда изменил представления о военной тактике.

В начале XIII века, когда монголы только поднимали свои луки на изготовку, Европа уже могла похвастаться своими «танками» — тяжеловооруженными рыцарями в доспехах. Ставка делалась в первую очередь на бронированных рыцарей, во вторую — на арбалетчиков и лучников. Однако монгольская стратегия была совершенно иной: их войско представляло собой сверхмобильную армию, способную наносить удары молниеносно и с дальнего расстояния.

Композитный лук идеально подходил для такого стиля войны. Пока генуэзский арбалетчик кряхтел, перезаряжая свой аппарат, монгол выпускал до 12 стрел в минуту. В отличие от простых деревянных луков, композитный был сделан из нескольких материалов – дерева, рога и сухожилий, что позволяло создать мощное, но при этом компактное оружие. Как оказывается, размер имеет значение. Монголы могли стрелять на ходу, выпускать стрелы быстрее, чем европейские лучники и арбалетчики, и поражали цели с гораздо большей дальности, в том числе и за счёт кучности выстрелов. Это означало, что враг зачастую погибал, даже не успев сблизиться. Среднее эффективное расстояние для стрельбы из такого лука составляло 300 метров, профессионалы могли легко попадать в цель с 450 – 600 метров.

На этом полотне, написанном около 1280 года, изображен лучник, стреляющий из традиционного монгольского лука, сидя верхом на лошади.

Одной численности войска для победы недостаточно, иначе огромные империи Китая, Персии и Восточной Европы легко бы справились с монголами. Кочевники победили не количеством, а своими навыками: строжайшая дисциплина, мудрая тактика и луки, которые были явно прокачены до максимального уровня.

Монгольские армии никогда не вступали в бой без плана, который был бы надежен как швейцарские часы. Их любимым трюком были ложные отступления, враг за ними бросался в погоню, даже не понимая, что монголы заманивают их в ловушку. Кочевники нападали с флангов, рассеивали строй тяжелой пехоты и не позволяли рыцарям сомкнуться для атаки. Композитные луки позволяли кочевникам вести бой на расстоянии, не давая врагам шанса использовать своё главное преимущество – ближний бой.

У каждого из нас с вами есть по три зарядки для телефона, так уж вышло. Так и у каждого монгольского воина было по несколько лошадей, что позволяло им за день покрывать такие расстояния, которые европейцы осиливали за три. А это значит, что их атаки были внезапными и разрушительными.

Бытует мнение, что монголы были абсолютно неуязвимы, что их армия сметала всё на своём пути без единого поражения. Однако это не совсем так.

Во-первых, монгольская армия всё-таки проигрывала сражения, особенно когда она сталкивалась с хорошо организованной обороной. Например, в 1274 и 1281 годах японцы смогли устоять перед монгольским вторжением не только благодаря тому, что они кастанули два тайфуна и монголы потеряли больше 200 своих кораблей. Но и потому, что их самурайская тактика оказалась эффективной против монголов.

Расширение монгольской империи.

Во-вторых, композитный лук имел и свои недостатки. Собирался он сложно, требовал ухода и не очень хорошо переносил влажный климат. В Европе, где было больше дождей, его долговечность была ниже, чем в сухих степях Центральной Азии. Однако даже с этими ограничениями монголы оставались одной из самых грозных сил Средневековья. Их способность объединять тактику, скорость и смертоносную точность композитного лука сделала их армию практически неостановимой. Но как же именно работало это оружие? Почему оно оказалось настолько мощным?

2. Почему монгольская армия была в свою эпоху самой грозной силой.

Монгольская армия – это не просто орда бородатых Леголасов, галопирующих по степи с луками наперевес. Это безжалостная военная машина с продуманной до мелочей тактикой и эффективностью швейцарских часов, которая безжалостно рвала на лоскуты армии оседлых цивилизаций. Монголы не только стреляли быстрее и дальше – они использовали тактику, которая делала их практически неуязвимыми.

Одним из многочисленных маленьких секретов монголов являлось то, что лошадь была лучшим тренажёром для стрельбы из лука. Они превратили стрельбу с лошади в экстремальный вид спорта. Сегодня нам кажется, что ничего необычного в этом нет, ведь подобную технику использовали многие кочевые народы: скифы, парфяне, сарматы и гунны. Но монголы просто отполировали эту технику до совершенства.

Каждый дотракиец, простите, монгол, с детства учился стрелять в движении. При этом использовался так называемый «монгольский выстрел» — момент, когда лошадь находилась в фазе прыжка и копыта не касались земли, что минимизировало тряску.

Техника стрельбы и меткость — это только полдела. Монголы, как опять же и другие кочевые племена, любили троллить своих врагов ложными отступлениями. Монгольские воины бросались в бегство, создавая при этом иллюзию паники. Враг преследует их, при этом теряя строй. В определенный момент монголы резко разворачивались и обрушивали на врагов дождь из стрел.

Кажется забавным, но эти приёмы работали столь эффективно, что европейские рыцари и ближневосточные армии раз за разом попадались на одну и ту же уловку.

Генетические исследования показывают, что порода лошадей, известная как "Монгольская лошадь", осталась неизменной со времён Чингисхана. Высота в холке не превышает 135 сантиметров.

Ни для кого не секрет, что в ту эпоху Европа делала ставку на тяжеловооруженных рыцарей, чьей фишкой был таранный удар копьями. Но для этого им нужно было догнать врага, при этом удерживая строй. Но монголы просто не давали рыцарям догнать себя.

Что же касается европейской и ближневосточной пехоты, то им тоже нечего было противопоставить монголам. Монголы и стреляли быстрее, кроме того, кочевники легко обходили медленные колонны пехоты, нападая с флангов и уничтожая войска еще до начала схватки. Помимо этого, монголы, используя своё превосходство в подвижности, всегда выбирали место и время сражения. Кочевники не ввязывались в бой там, где это было невыгодно. А если враг выстраивал крепкий оборонительный строй, то монголы просто отходили, истощая противника длительными постоянными набегами.

Тут возникает закономерный вопрос: а что, если враг не бежит, а запирается в замке или крепости? Монголы не паниковали, хоть они и степные всадники, которые никогда в своей жизни не видели построек, кроме своей юрты… Они просто садились вокруг стен, разводили костры и начинали ждать. Как там говорил Конфуций? «Сиди на берегу реки, и труп твоего врага проплывёт мимо тебя». Не знаю, ведали ли монголы об этой китайской мудрости, но кочевники так и поступали.

Руины Мерва, Туркменистан. В 1221 году монголы осадили этот огромный город Хорезмийской империи. На седьмой день Мерв сдался, но это не спасло его жителей. Монголы уничтожили весь город, погибло около 700 000 человек.

Чаще всего в осадах терпение монголов одерживало победу над запасами еды осаждённых. Большинство городов сдавалось, когда заканчивалось последнее «крысиное жаркое». Это работало против большинства городов Средней Азии и Руси.

Но если вдруг хотелось ускорить процесс осады, то монголы звали инженеров. Кочевники не брезговали нанять китайских или арабских спецов, чтобы те строили катапульты, тараны и осадные башни. В целом, монголы любили брать чужие осадные технологии и совершенствовать их.

Кстати говоря, монгольские стрелы могли не просто убивать, но и внушать ужас. Монголы любили креатив: поджигали города горящими стрелами или, например, кидали через стены трупы с чумой.

Монгольская тактика – это игра в шахматы, где все фигуры были конями, а игровая доска была размером с половину Евразии. Их тактика – это микс из скорости, хитрости, а их стратегия изменила подход к войне.

3. Почему монгольский лук был революцией?

Когда мы говорим о военных технологиях, то обычно вспоминаем мечи, доспехи или даже пушки. Но в XIII веке настоящую революцию в военном деле совершил композитный лук монголов. И это не просто оружие, а ответ на вопрос: как завоевать полмира, не слезая с коня?

Композитный лук доминировал над своими европейскими и ближневосточными практическими во всех сферах: он стрелял сильнее, дальше и быстрее. Монголы могли поражать врагов, оставаясь вне зоны их досягаемости. Если кто играл в Total war Warhammer, то это похоже на игру за высших эльфов Ультуана. Давайте теперь разберем, почему именно композитный лук изменил правила игры.

Монгольский композитный лук был сделан из дерева, роговой пластины и сухожилий, что делало его невероятно мощным для своих размеров. В качестве основы обычно использовалась берёза или можжевельник, также лук состоял из рогов животных – на внутренней стороне они придавали упругость, и их сухожилий на внешней стороне, что увеличивало натяжение. Всё это склеивалось специальным клеем на основе рыбьего пузыря или кожи, а затем лук многократно прогибали и сушили. Такой сложный процесс занимал до двух лет, но давал потрясающий результат: лук был не только лёгким и компактным, но и мощным.

Для сравнения: усилия натяжения у монгольского лука могло достигать 80 килограмм-силы, а у знаменитого английского длинного лука – около 40 килограмм-силы. При этом английский лук стреляет навесом на 230-250 метров, а монгольский – свыше 300 метров. А что же это значило на поле боя?

- Монголы превращались в снайперов на скаку. Они могли уничтожать врага, пока тот даже не мог их достать.

- В битве против ближневосточных и европейских армий монголы использовали тактику «ударил-отбежал»: подъезжали, выпускали несколько залпов и отходили, не давая врагу даже приблизиться.

- Кроме того, кочевники могли вести огонь на 360 градусов, не прерывая движения.

В битве при Легнице войска хана Батыя одержали победу над польско-немецким войском, которым командовал Генрих II Набожный. Монголы доказали превосходство своего оружия над западным миром.

Тему скорострельности мы немного раскрыли чуть раннее в статье. Пока европейцы ковырялись с арбалетами и могли произвести от 1 до 2 выстрелов, монголы выдавали до 12 стрел в минуту. Разница просто колоссальная! Пока европейская армия готовилась к ответному залпу, монголы уже успели выпустить целый град стрел.

Однако монголы не просто стреляли быстро, у них была своя собственная техника. В чём же был их секрет?

- Они носили стрелы не в колчане за спиной, а на поясе или в руках, чтобы не тянуться за спину.

- Знаменитая техника «монгольского выстрела» — лошадь в воздухе, лучник отпускает тетиву, враг мёртв.

- Никаких пауз. Стрельба в движении, не останавливаясь и не теряя темпа боя.

Теперь поговорим об универсальности лука. В степях композитный монгольский лук был идеален для конных набегов. Его компактность позволяла легко стрелять с лошади, а дальность – поражать врагов до контакта. При осадах монголы использовали свои луки не только для обстрела защитников, но и для запуска огненных стрел по крышам, создавая пожары. Также композитный лук хорошо проявил себя и против закованных в доспехи рыцарей благодаря не только пробивной силе стрел, но и своей компактности, ведь монголы могли выцеливать сочленение доспехов или незакрытые участки тела.

Композитный лук не просто давал монголам преимущество – он менял саму стратегию войны. Пока враги строили массивные стены и облачались в тяжёлую броню, монголы игнорировали все эти преграды, просто убивая противников ещё на подходе. Это и стало одной из главных причин их головокружительных завоеваний.

4. Легендарные битвы, выигранные стрелами монгольских луков

Давайте теперь поговорим о битвах, которые решались превосходством монголов в качестве вооружения. Их противники, привыкшие к ближнему бою и тяжелой кавалерии, просто проиграли монголам в тактике и стратегии. Каждое сражение с монголами превращалось в кровавую охоту, где противник не понимал, как его уничтожают. Давайте рассмотрим две знаменательные битвы, где монгольские стрелы решили судьбу целых государств.

Битва при Кёсе-Даге (1243 год) – разгром Сельджуков.

Миниатюра из "Вертограда историй стран Востока" Гетума Патмича. Рукопись начала XIV века, Каталония.

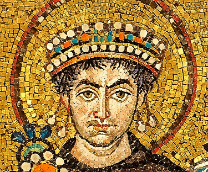

К 1230 году Сельджукский султанат Рума достиг своего наивысшего расцвета. Именно на первую половину XIII века государство достигло пика своего величия. Но в 1243 году Султанат Рума столкнулся с тем, чего никогда раньше не видел – монгольской армией во главе с Байджу. Да, мелкие монгольские набеги на территории Конийского султаната были и раньше, однако в 1240-х годах монголы воспользовались внутренними противоречиями ослабленного Сельджукского султаната и начали полноценное вторжение.

Сельджуки смогли собрать около 70000 воинов, может быть, чуть больше, включая тяжёлую кавалерию, которая опиралась на лобовые атаки. Монголов было в два раза меньше – учёные до сих пор спорят о численности степняков, значение варьируется от 30 до 40 тысяч монгольских воинов.

Сельджуки заняли выгодные позиции в горном ущелье Кёсе-даг, но опытный Байджу смог перехитрить их. Битва началась с массового обстрела – монгольские стрелы летели тысячами, поражая врагов ещё до непосредственного контакта. Когда сельджуки поняли, что лучше атаковать, а не стоять под ливнем из стрел, монголы имитировали отступление, и сельджукские воины попали в засаду. Оказавшись в ловушке, сельджуки попали под новый шквал стрел – тысячи людей были убиты, даже не вступив в бой. Монголы решили не затягивать битву, они попросту окружили остатки сельджукского войска и добили их в ближнем бою.

Как итог: сельджукский султан бежал, а его армия была уничтожена. Отныне его королевство превращалось в монгольского вассала.

Сражение на реке Калке (1223) – первый шок русских князей

До 1223 года русские князья даже не подозревали, с кем им предстоит столкнуться. Возможно, они нафантазировали себе новых кочевых половцев и печенегов, но это было не так. Доподлинно неизвестно количество русско-половецкого войска, но оно было точно больше 20 тысяч монголов. Монголы предварительно разделили свою армию и начали отступать, провоцируя князей на преследование. В русско-половецком войске не было единого командования, поэтому битва при Калке — это идеальная иллюстрация басни «Лебедь, рак и щука». Когда русские воины вошли в ловушку, конные лучники окружили их и начали методичный расстрел.

Монголы не вступали в рукопашный бой до тех пор, пока их враги не были окончательно измотаны, ранены и деморализованы. После нескольких часов такой охоты русские ряды рассыпались, и монголы устроили самую настоящую вакханалию на поле боя. В ходе этого сражения было потеряно 9/10 русского войска, а князья, попавшие в плен, были задушены под деревянным настилом из щитов, на котором монгольские командиры устроили пир.

5. Композитный лук в других культурах

Но важно понимать, что композитный лук не был изобретением монголов. Это оружие использовалось многими другими кочевыми народами задолго до Чингисхана, впрочем, композитный лук пытались освоить даже цивилизованные государства.

Китайцы знали о композитных луках ещё во времена династии Шан (1700–1100 гг. до н. э.). Стратегия китайцев подразумевала, что лучники начинали открывать ход боя массовыми залпами по противнику, а затем защищали фланги пехоты или её тыл. Также империя Цинь в III веке до н.э. начала использовать конных лучников, заимствуя тактику у кочевых народов.

Композитный лук также использовался и оседлыми цивилизациями, например, ахеменидскими лучниками (VI–IV века до н.э.) в Персии. Сасаниды развили концепцию тяжёлых кавалеристов-лучников (катафрактариев), но проиграли арабам, которые полагались на лёгкую быструю кавалерию.

Что же касается таких кочевых племен, как гунны, тюрки, печенеги или авары, то композитный лук был их национальным оружием. Сельджуки и Хазарский каганат использовали те же манёвры, что и монголы – ложные отступления, окружение врагов и массированный обстрел.

Я думаю, наверняка у вас возник закономерный вопрос. Почему тогда китайцы, персы и тюрки не смогли так эффективно пользоваться композитным луком, как монголы? На самом деле, тут дело не только в луке, но и в тактике, стратегии и организации войск.

Монгольское военное дело, по крайней мере в первое время существования Монгольской империи, это своего рода казино, где кочевники поставили всё на красное – на композитный лук. В отличие от. У тюрок, персов и китайцев композитный лук, безусловно, был важным оружием, но не доминирующим. Они сочетали его с тяжелой кавалерией, пехотой и осадными машинами. Монголы же, обитающие на бескрайних степях, затачивали всю свою армию под мобильную войну: быстрые манёвры, ливни из стрел, изматывание противника.

Кроме этого, в отличие от других народов, где лучниками становились только отдельные отряды, у монголов стрелять умел каждый воин. Дети начинали учиться владеть луком с трёх лет, а во взрослой жизни тренировки не прекращались. Монголы были немыслимо выносливы. Они могли по несколько дней скакать без отдыха, пить кровь своих лошадей, питаться сушёным и вяленым мясом. Ни китайцы, ни тюрки, ни персы не были готовы к такому темпу войны.

Жорж Рошгросс. Нападение гуннов на римскую виллу. Считается, что гунны — предки монголов. Эта идея основана на предположении, что гунны произошли от центральноазиатского народа хунну.

Композитный лук был мощным оружием, но ключевую роль играли сами монголы: их мобильность, стратегия, дисциплина и тактическое превосходство. Тот же лук в руках других народов не давал такого эффекта, потому что не поддерживался продуманной системой ведения войны.

Теперь к вопросу о том, почему европейцы не смогли массово применять композитный лук. Чуть раньше я указывал на то, что композитный лук изготовлялся из дерева, рога и сухожилий, которые скреплялись клеем. В сыром европейском климате такой лук быстро портился, так как клей разбухал, а сухожилия расслаивались. Соответственно, долгая сушка и сложное производство делали массовое применение попросту невозможным.

К тому же средневековая Европа выстраивала свою военную стратегию вокруг тяжеловооруженных рыцарей, для которых лук считался «оружием трусов». Да и ценились в Европе к тому же арбалеты и длинные луки, которые не подходили для мобильной войны.

В степях каждый мужчина был воином и лучником, потому что это был единственный способ охотиться и выживать. В Европе крестьянин не имел права носить оружие, а элита считала лук оружием низших сословий. Получается, что композитный лук не вписался в европейскую военную систему, но оказался идеальным для степных народов.

6. Заключение

Композитный лук стал не просто оружием, а фундаментом монгольского военного превосходства. Его дальность, убойная сила и скорострельность в сочетании с гениальной тактикой сделали монгольскую армию практически неуязвимой. Пока враги сражались в привычных для себя формах – медленные рыцари, тяжёлая пехота, массивные стены крепостей – монголы атаковали с расстояния, маневрировали, изматывали и окружали.

Но сила была не только в луке – монгольская дисциплина, мобильность и стратегия превратили его в оружие завоевания половины мира. И пусть со временем его вытеснили ружья и пушки, но сам принцип ударов на расстоянии и мобильной войны остался актуальным даже в современной военной истории.

P.S.

Благодарность пользователю @serj1226 за донат за предыдущую статью.

До того как Рим стал столицей мира, он был окружён более могущественными соперниками. Но пока этруски строили храмы, самниты воевали друг с другом, а греки праздновали Пифийские игры, римляне создавали свою империю — из чужих кирпичей.

1. Введение

Тёплый пыльный полдень – Италия, VIII век до нашей эры. На прибрежных холмах Тарквиний женщины-этруски спорят о цене алебастрового флакона с торговцем из далёкой Финикии. В городе Кумы умелый ремесленник капает оловянной слезой в расплавленную бронзу, с мечтами подороже продать будущий шлем греческому воину. А на крохотном Палатинском холме латинский земледелец торопливо загоняет скот во двор: угасающий дым от очага смешивается с запахом нового урожая проса – скромное поселение между рекой и болотами ещё даже не называют городом. А высоко в Апеннинах самнит-пастух, укрыв лицо шерстяным плащом, ожидает ясную погоду, чтобы провести быков через каменистый перевал на новые пастбища.

Сотни поселений, деревень, городов и портов, десятки языков и богов, тысячи разных племён, но какое из этих племён сможет создать не только государство, но и целую Империю?

Читая о Древней Италии, нельзя не заметить, что полуостров представлял из себя «стартап-площадку», где одни владели металлами, другие морскими путями, третьи горными крепостями. Почему же победил именно римский «проект» латинян – народа без флота, без рудников и без оазисов греческой культуры? Было ли это неизбежно, или история Европы могла протекать под этрусским штандартом?

2. География и этническая мозаика Италии до подъёма Рима

Италия похожа на сапог, вытянутый к югу. Но за гладкой картой скрывается сложный рельеф, который на протяжении тысячелетий влиял на жизнь людей. С севера веером раскрывается Паданская равнина: густые туманы реки По и стекающие с Альп реки давали не только урожаи пшеницы и корма для скота, но и предоставляли коридор для кельтских племён, которые однажды нагрянут к самому Капитолию. Чуть южнее волнообразные Апеннины, эдакий «хребет-коридор», одновременно соединяющий и разъединяющий. Долины, словно скрытые карманы, укрывают пастушьи стоянки племени самнитов. Редкие проходы, такие как перевал Фурло на будущей Via Flaminia, позволяют торговым караванам пересекать путь между Тирренским и Адриатическим побережьями. Этот путь приходилось буквально прорубать в известняке. А на западе, в тёплом Лациумском коридоре между морем, Тибром и лавовыми холмами, земля мягче, зима короче, да и солончаков достаточно, чтобы кормить стада, — идеальное место для небольшой латинской общины, которая тогда ещё не знала, что станет Римом.

Разноязыкая компания, заселявшая этот ландшафт, напоминала шумный рынок задолго до появления первых форумов. На севере звучал Лепонтийский кельтский язык и, если верить некоторым лингвистам, – гибридный лигурский-кельский язык. Это спорная гипотеза, так как одни историки считают лигуров самостоятельным древним народом, а другие – кельтизированными автохтонами. В центре Италии доминировали умбрский и сабелльские говоры Оскско-Умбрской ветви, а по соседству – латино-фалискский говор, ещё едва различимый в VIII веке до нашей эры. На юге кричали голоса южноиталийских апулов и месапов, а вдоль побережья уже слышались греческий говор с Родоса и Пароса. И поныне самым загадочным языком остаётся этрусский – неиндоевропейский остров в море индоевропейских родственников. ДНК-исследования дали противоречивые результаты, и поэтому споры по поводу этрусков не стихают до сих пор.

Ладно, помимо языков, которые кропотливо реконструируют лингвисты, у нас еще есть и археологические культуры, своеобразные отпечатки быта древних жителей Апеннинского полуострова. В позднем бронзовом веке на севере по долинам реки По расцвели террамарские поселения. Они представляли из себя что-то вроде «островов» — жители строили свайные жилища, которые были окружены рвами. Вероятно, эти своеобразные каналы являлись не только источником воды, но и оборонительными сооружениями. Террамарцы занимались скотоводством, гончарным делом, ткачеством, выращивали пшеницу, ячмень, виноград и лён. У современных историков есть предположения, что у террамарцев уже были органы самоуправления.

Но когда климат стал более засушливым и каналы начали пересыхать, а реки становились мельче, часть террамарцев мигрировала на юг, образовав в XII-X вв. до н.э. культуру Протовилланова. В IX веке ей на смену приходит культура Вилланова. Первые железные клинки, строгая геометрия орнамента и погребальные биконические урны – всё это характерные черты будущих этрусков. Однако здесь мы ступаем на зыбкую почву догадок. Дело в том, что…

...Тем временем в Лациуме возникает латинская культура, которая, судя по всему, происходит из той же культуры Вилланова. Обожжённая глина в руках умелого мастера превращается в миниатюрные копии характерных хижин, в которых тогда проживали латиняне. В хижину-урну складывали прах умершего, это говорит нам о том, что даже такие маленькие разрозненные общины уже осмысляли свои «дома» как символы своего рода.

Предметы культуры Вилланова. Осторожно! На пятой картинке сва...Солярный символ.

Уже к середине VIII века до нашей эры картина Италии выглядит пёстрой: на расстоянии дневного перехода соседствовали люди, которые не понимали речи друг друга, по-разному хоронили своих предков и чтили разных богов. Сегодня нам кажется, что подобный коктейль из различных культур — идеальный рецепт для постоянных войн и набегов. Но парадокс той Италии в том, что именно такое многообразие сыграло важную роль в будущем синтезе политического центра всего Средиземноморья. Потому что каждое племя, живущее в долинах, хранило свои технологии, каждое побережье — новый торговый контакт.

3. Портреты племён италийской сцены.

Ретроспектива позволяет нам сказать, что тогда в Италии проживали семь разных игроков, со своими богами, менталитетом и видением будущего. И без этих семи игроков судьба Рима могла сложиться иначе.

Начнём, пожалуй, с самых загадочных людей Апеннинского полуострова – этрусков.

Жители туманных и зелёных плодородных холмов Тосканы, у которых никогда не было единого государства. Их города-государства объединяла не кровь, а скорее общая «корпоративная культура», представляющая из себя конфедерацию двенадцати городов. Одни этруски плавили руду, получая бронзу, на холмах Вольтерры, пока жители Вульчи гнали торговые суда с пурпуром и оловом по Тирренскому морю. Один из самых сильных игроков на политической карте Италии VIII века, а визитной карточкой этрусков выступала городская урбанизация. Система колодцев, мощеные дороги, арочные каменные мосты, система дренажа – всё это Рим сперва увидел в Тарквиниях и Вейях, прежде чем построить свой Римский форум.

К сильным сторонам этрусков можно отнести технологии, финансы и торговые связи. К слабым – рыхлая федеративность: ни один из двенадцати этрусских полисов не возвышался над своими соседями, а потому не рождался единый кулак. Это и подкосило этрусков сначала в борьбе против кельтов, а после – и с римлянами.

Латины – народ, проживавший на плодородных вулканических почвах Лациума.

Их земля невелика, но сеть родовых объединений, так называемых курий (curiae), позволяла мелким хозяйствам действовать на общий лад: свадьбы, суды, ополчение – всё это делалось сообща. Принадлежность к курии фиксировала право голоса и долю в добыче. Сильной стороной латинов была способность быстро кооперироваться и хорошая почва. Однако слабая сторона была более явной – скудность ресурсов, и латинян было так мало, что они не могли позволить себе длительную войну без союзников.

Самниты – это суровые пастухи-горцы с Апеннинских гор.

Разобщённые, их конфедерация из четырёх племён обычно собиралась только, когда надо было заставить платить соседей за доступ к перевалу. В остальное время каждый клан жил автономно. В бою самниты делали ставку на мобильные манипулы – позднее именно этот строй заимствовали римляне. К плюсам самнитов можно отнести неприступный рельеф и ведение партизанских войн. Минусы – отсутствие выхода к морю и единой общности. Их конфедерация (хотя это слово сложно применить к общности самнитов) трещала по швам при первом разделе трофеев.

Умбры и сабины.

К сожалению, у нас не так уж и много информации об этих племенах, и мы до сих пор изучаем их через ретроспективу римлян. Над их долинами висели густые туманы, а над городами – густая сеть святилищ. По легенде, которую практически никак нельзя ни доказать, ни опровергнуть, именно сабиняне подарили Риму второго и четвертого царя. Возможно, в этих легендах мы видим религиозное влияние умбров и сабинян на римлян. Считается, что именно второй царь Рима из сабинян – Нума Помпилий, установил обряды и учредил жреческие коллегии понтификов, авгуров и весталок. К слабой стороне можно отнести их демографию. Сложно сказать, была ли их община равна латинской в период их борьбы. Но в конце концов они проиграли гонку вооружений и в итоге растворились в море латинов, оставив при этом острова из культов и обрядов.

Великая Греция (Magna Graecia) – речь идёт не о метрополии, а о колониях-мегаполисах греков на юге Италии.

От Сиракуз до Тарента, от Кротона и до Неаполя – здесь властвовали греки, чьи полисы не были ничуть не слабее их метрополий. Здесь чеканят первые серебряные драхмы Италии, швартуются финикийцы, а в театрах ставят Эсхила задолго до того, как римляне научились писать. К их сильной стороне можно отнести технологию, культуру и, конечно же, капитал. Крупнейший капитал в Средиземноморье, который через буквально несколько столетий начнёт соперничать с карфагено-финикийским. Слабая сторона – постоянная резня друг с другом и эгоцентричность. Каждый полис тянул одеяло на себя, и, соответственно, они не чувствовали себя единой территориальной единицей. Сиракузы поглощают Кротон, Тарент торгуется с Карфагеном, и никто не думает о всеобщей обороне. Впрочем, о ней они и не думали даже тогда, когда римский легионер постучался в их ворота.

Кельты Цизальпинской Галлии – северный пресс на всю Италию.

Племена Сенонов и Бойев рассматривали долину По как временный кемпинг на пути к новым полям, поэтому они не строили городов. Они показали Риму свою силу, разорив город в 390 году до н.э. Однако их кочевой образ жизни стал их слабостью: удержать захваченные земли, строить бюрократию и дороги кельты не спешили.

Иллирийцы и венеты – важные игроки на исторической карте Италии, однако к сожалению, о них часто забывают.

Иллирийские вожди владели узловыми бухтами Балкан и славились своим пиратством. Античные авторы жаловались на каботажников, которые постоянно нападали на торговые суда. Историки до сих пор спорят, насколько системной была эта «экономика грабежа», но ни один римский флот не считал своё обучение полным без учебной компании против Иллирии. Севернее расположились венеты, играя роль эдакой таможни на янтарном «шоссе» из Балтики. Их селения обменивали янтарь на италийское вино и коней. Сила обоих народов – контроль над логистикой, а слабость – раздробленность. Каждый залив жил по своим собственным законам, и крупный проект, вроде консолидации армии, оставался только мечтой.

4. Ранняя история Рима в контексте Лация.

Когда мы смотрим на карту современного Рима, то трудно поверить, что всё это когда-то начиналось с грубых хижин на холмах, которые раскинулись возле болот. Но именно здесь зародилась, пожалуй, самая влиятельная цивилизация Европы. Давайте посмотрим на то, как превратилось это крошечное поселение в гигантскую империю.

По версии Вергилия, и не того, который путешествовал по загробному миру, и не антагониста игры Devil May Cry, а по версии римского поэта I века до нашей эры, троянский герой Эней высадился в Лации примерно тогда, когда в Греции только начинали сочинять первые олимпийские списки. Его потомок Ромул спустя несколько поколений очертил плугом священные границы будущего Рима. Здесь историки расходятся во мнениях. Одни считают, что такая преемственность является поздней пиар-кампанией эпохи Августа, которая дарила Риму благородное божественное происхождение. Некоторые учёные считают, что культ Энея существовал в Лации и до Вергилия, просто без литературного оформления. Вообще, есть и вариант, что этот культ был занесён иммигрантами из Великой Греции, кто его знает.

Вообще, для римлян этот сюжет выполнял сразу несколько функций. Во-первых, таким образом этот миф определял их самоидентичность. История о беглецах из Трои вольно или невольно оправдывала, если можно так сказать, «иммиграционную политику» Рима, города, который всегда охотно впитывал чужаков. Во-вторых, миф об Энее служил политическим цементом. Прямое родство с богиней Венерой ставило римских правителей (или других определенных личностей), от Ромула до Юлия Цезаря, вне конкуренции соседних италийских племён. Да и в конце концов это был простой политический инструмент, который поднимал их статус в греческом культурном мире.

Оставим высокую поэзию и спустимся к лопатам археологов. Раскопки на Палатинском холме выявили круглые и овальные ямки – следы от шестов, которые поддерживали крыши хижин X-IX вв. до н.э. Это были дома в форме яйца, сделанные из смеси глины и соломы.У порога хижин обнаружили детские погребения, очевидно, что это было что-то вроде ритуала, который защищал жилище. Рядом были обнаружены могилы, в которых были захоронены урны, стилизованные под те же самые хижины. Уже в VIII веке появляются следы ремесла: осколки греческих амфор и финикийских бус указывают на то, что деревня уже была интегрирована в систему международной торговли задолго до появления флота.

Геология дала неожиданные, но приятные результаты. Почти все холмы Рима были образованы из туфа – лёгкой, но прочной вулканической породы. Это объясняет, почему жители рано начали копать цистерны и вырубать погреба. Туф позволял строить быстрее, чем, скажем, в каменистой Аттике.

В сути «легендарной» эпопеи Рима эпохи царей (753 – 509 гг.) заключалось возвышение Рима как города. Как государство Италики, Рим возвысился намного позже. Именно эпоха царей подарила городу большинство «вечных» конструкций, большинство которых пришло от этрусков. Достаточно взглянуть на первую мостовую форума, сводчатую Клоака Максима (Большая Клоака) или храм Юпитера на Капитолии: в них читается этрусская любовь к монументальности и, конечно же, технический приём арочного перекрытия.

Но вклад этрусков в Рим заметен не только в камне. Белая шерстяная тога с пурпурным кантом, фасции ликторов и даже латинский алфавит – всё это «импортные» элементы, и ни о каком импортозамещении не могло идти и речи. Некоторые учёные видят в этрусском влиянии полноценную культурную колонизацию, другие же говорят о взаимном обмене, подчёркивая, что латинские элиты сами желали быть похожими на этрусков. Этрусские технологии и греческая мифология, Рим – это результат грамотного синтеза и симбиоза.

5. Факторы римского возвышения

- Стратегическое положение

Рим возник не где-нибудь, а на естественном «узле связи» Центральной Италии. Между Капитолием и Палатином река Тибр образует своеобразный остров-перекресток: здесь ее можно было перейти вброд. Позже здесь был построен деревянный мост (Pons Sublicius), один из первых мостов Рима, приписываемый царю Анку Марцию. От этого брода дальше расходились дороги – в первую очередь, так называемая Соляная дорога (Via Salaria), по которой сабиняне путешествовали к устью Тибра. А у самого устья Тибра, в Остии, лежали соляные болота. Римляне считали их своими по праву и уже в VII веке до нашей эры защищали колонией-фортом. Таким образом, получается, что Рим был построен на мосту, дороге и складе одновременно. Такое географическое расположение города давало очевидные плюсы.

- Институциональная власть

В связи с их иммиграционной политикой возникает очевидный вопрос: а как римляне смогли управлять стремительно растущей толпой разнородных жителей? Римляне придумали сеть личных связей «патрон-клиент». Это не бюрократия, а гибкая социальная прошивка, где за услугу платят лояльностью. Параллельно римляне ввели эдакий облегчённый вариант гражданства – города-союзники получали право собственности и брака, но без политического голоса в Риме. Самым смелым шагом стали реформы Сервия Туллия: перепись по имущественным разрядам превратила войско в политическое собрание – центуриатные комиции, где вес голоса зависел не от рода, а от вклада в оборону.

- Военная организация

Наверняка вы все слышали про самнитские войны. Так вот, после тяжёлых поражений в горах Самния римляне выкинули на свалку истории громоздкую фалангу и подсмотрели у самнитов «фалангу с шарнирами» — манипулярный строй. Разреженные «квадраты» из воинов (манипулы) могли сгибаться, пропускать товарищей назад и втягивать чужую фалангу в разрывы. Конечно, все эти военные действия были приправлены щепоткой религиозности, например ритуал devotio, когда полководец клялся пожертвовать своей жизнью божествам подземного мира в обмен на победу. Кстати говоря, аквила (орёл легиона) воспринимался как религиозный символ, который был непосредственно связан с Юпитером. Сами понимаете, что в средние века такие аквилы будут называться хоругвью, правда там уже и изображён будет не символ легиона, а лик Христа.

- Дипломатия

Самое интересное, когда в 496 году до н.э. в рамках Первой латинской войны римляне одержали победу над латинской лигой, они не стали подавлять латинов, а подписали с ними Кассиев договор (Foedus Cassianum) – договор о взаимной обороне и равном распределении добычи. Это было началом дипломатической сети римлян, которую они через несколько лет накинут на всю Италию. Так выстраивалась цепь альянсов, которая дешевле собственной армии и надёжнее полной аннексии – ведь союзник сам охраняет свои границы ради общего дела. Res Publica.

- Экономика.

Как бы не хотелось воину, но кормит его не война, а земля. Закон Лициния-Секстия (Licinia-Sextia lex) 367 до н. э. ввёл «потолок» частного землевладения, верхушка Рима не могла владеть более чем 500 югерами земли (1 югер — это около 2500 квадратных метров). Позже захват плодородной Кампании и земель Самния дал тысячи югеров для ветеранов-колонистов. Современные историки спорят, сколько именно было конфискаций, но совпадение роста аграрного фонда с самнитскими войнами очевидно. Рабский труд на этих участках обеспечил экспорт зерна и скота, а значит, и средства на новые кампании. Пусть это и прозвучит цинично, но экономика империй никогда не бывает гуманной.

- Идеология предков.

«Мы так делали всегда» — магическая формула mos maiorum, непререкаемый авторитет предков, задававший рамки любой реформе. Нам кажется, что это было довольно консервативным элементом Рима, но на самом деле внутренняя политика этой республики была куда более гибкой. К этому добавлялся контракт с богами pax deorum: соблюдай обряды — и порядок мира будет на твоей стороне. Я помолился богу — бог мне сделает то-то, то-то. Всё довольно просто.

В результате даже политическая оппозиция спорила не о цели, а о том, угодно ли эта реформа богам и предкам. Такой моральный ориентир давал обществу редкий сплав прагматизма и консервативной миссии: расширяться, но не предавать традиционные ценности.

- Умение учиться у врагов.

Римляне без зазрения совести копировали всё полезное. Свой щит – scutum – они переняли у самнитов и приспособились к манипулярной тактике. Изначально для войны на море они наняли греческих союзников и даже переняли греческую терминологию, а против карфагенян они использовали… их же собственные корабли. Они построили свой флот по подобию выброшенной на берег квинквиремы, скопировали её, и таким образом появилось римское адмиралтейство и легендарный трап – ворон. Даже широко известный сегодня религиозный обряд «Триумф» несёт в себе этрусские корни. Получается, что Рим не изобретал с нуля, а собирал, улучшал и стандартизировал. Но всё же основное в Риме, простите за тавтологию, было римским – его институциональная эластичность и внутреннеполитическое взаимодействие. С патрициями, плебеями, союзниками.

- Что сказать в итоге?

Да особо и ничего. Нам сложно подобрать тот самый ключик, который открыл бы перед нами причины римского успеха. Пожалуй, главной причиной является соединять несоединимое – жесткий «обычай предков» с институциональной гибкостью, религиозный трепет с технологическим прагматизмом. Задумайтесь, пока мы до сих пор рассуждаем о том, где та тонкая грань между традицией и инновацией, Тибр продолжает течь через всё тот же город, который был построен несколько тысячелетий назад.

6. Ключевые конфликты, возвысившие Рим.

На самом деле, большая часть богатой истории Римской республики – это серия эдаких «контрольных точек», в которых судьба города-гегемона могла повернуть совсем иначе. Давайте пройдемся по этим ключевым точкам и посмотрим, как эти жуткие кризисы позволили возвыситься Риму над всем миром.

Первый кризис случился в 509 году до нашей эры. Напомню, что, по сообщению античных источников, сын последнего царя – Секст Тарквиний был пленён красотой добродетельной римской матроны Лукреции и взял её силой. Лукреция рассказала обо всём своему мужу, а после этого заколола себя на его глазах. Произошёл самый настоящий политический триллер: народ изгоняет монарха и изобретает республику с ежегодной ротацией консулов. Именно это стало причиной раздробления власти на множество мелких шестерёнок: сенат, магистратуры, народные собрания.

Следующей важной вехой в истории Рима стал конфликт с этрусским городом Вейи, точнее, его десятилетняя осада. Именно во время осады в 406 (или 404) году до н.э. римским солдатам начали выплачивать регулярное жалование. В 396 году римляне смогли прорыть в мягком туфе туннель под осаждённым городом. Итогом осады стало взятие города и триумф Марка Фурия Камилла. Но. На самом деле римляне не только удвоили свою территорию и избавились от своего извечного соперника. Они получили опыт и выход к богатым землям к северу от Тибра. Но римляне недолго радовались, следующее событие должно было испытать молодую республику на прочность.

Через несколько лет на горизонте появляются галлы-сеноны. Битва при Аллии оканчивается крупным поражением римлян, в считанные дни галльские варвары попадают в Рим, где их вождь Бренн бросает свой меч на гири и произносит знаменитое «Vae victis!». Горе побеждённым. Рим был на грани уничтожения. После такого унижения от галлов в экстренном порядке возводятся стены Сервия, легионы получают новое вооружение. Травма коллективной памяти о галльском нашествии несомненна – многие античные авторы считают, что это была катастрофа, угрожавшая основам Римского государства.

Следующим кризисом можно считать Самнитские войны (343 – 290 гг. до н.э.). Это достаточно продолжительный конфликт за центральную Италию, где римляне также подверглись унижению со стороны самнитов. В Кавдинском ущелье римляне попали в засаду и сдались в плен при одном условии. Что они пройдут унизительный обряд, по которому каждый попавший в плен воин без оружия и воинских отличий проходил через сооружение из трёх копий. Долгая партизанская война кончается победой Рима, которая открывает коридор к богатым южно-итальянским равнинам и гарантирует постоянный приток союзных контингентов.

На передышку у римлян было только десять лет. Затем на сцене появляется ближневосточная звезда – царь Эпира Пирр с боевыми слонами и греческой фалангой. Победы Пирра скорее были эффектными, нежели эффективными. Рим продемонстрировал свой главный секрет благодаря своей умелой внутренней политике: ресурсную базу. Пока легендарный эллинский царь терял кадровых бойцов, республика призывала всё новые и новые легионы. Не хочу использовать так уже опостылевший «закидали мясом», но в итоге Пирр уплывает домой ни с чем.

Ну а дальше начинается «Пуническая Санта-Барбара», которая продлится чуть больше столетия. Итальянская сухопутная военная кампания медленно переходит в морскую: конфликт с Карфагеном за Сицилию. Римляне начинают без флота, но трофейная карфагенская квинквирема становится образцом, по которому клепают сотни кораблей. Итогом Первой Пунической войны (264-241 гг. до н.э.) становится первая заморская провинция, Сицилия, и главное: психологический прорыв за пределы полуострова. С этого момента Рим становится не только гегемоном Италики, но и важным игроком Средиземноморья. Ну а дальше, я думаю, все знают… Ганнибал у ворот. Битва при Каннах. Карфаген должен быть разрушен.

7. Почему гегемоном стала именно Римская республика, а не Этрурия, Самниум или Великая Греция?

Если мы ответили на вопросу почему Рим, стоило бы ответить и на другой вопрос. Почему не… Давайте пройдемся по главным кандидатам на роль хозяина Италики и увидеть, где просчитались главные соперники Рима.

Этрурия. Италия будущего.

Да, именно так и будет выглядеть Италия будущего. Мощёные улицы, канализация, медные вывески лавок, шахты меди и железа. Урбанизм сделал этрусков богаче и технологичнее Рима, но всю эту систему связывала лишь ежегодная встреча двенадцати этрусских городов-государств в святилище Вольсинии – без единой казны, без общего войска.

А потом пришли галлы. После их вторжения в IV веке до н.э. этруски потеряли контроль над богатой Паданской низменностью и большей частью Адриатики. Торговые пути сместились или же по ним стало идти меньше товара, демография дала трещины из-за кровопролитных войн с галлами, а некоторые города и вовсе начали платить Риму за безопасность. Ни один из них не смог мобилизовать соседей на общую оборону.

Самний.

Самниты запечатлены в веках своей храбростью, стоит вспомнить засады в горных теснинах и их победы над римлянами при Кавдинском ущелье, Латуле и Камарине. Их социальный строй был по-спартански суров: сельская знать, ополчение землевладельцев и жёсткий культ верности племени. Проблема заключалась в географии. Самний лежит в сердце южных Апеннин, среди ущелий и плоскогорий. Земля скудна, выход к морю перекрывают соседние племена, соответственно, ни о какой торговле не могло идти и речи.

Они объединялись только «по случаю», например против Рима, но каждая победа тут же раскалывала самнитов вопросом о том, какая деревня сколько получит добычи. В итоге три Самнитские войны истощили ресурс горцев, а их разобщенность дала Риму шанс разбить их по частям.

Южные греки.

Великая Греция, в лице Тарента, Кротона, Регия и других полисов, сияла то демократией, то тиранией. Каждый из этих городов был самостоятельной единицей, что их и подвело. В эпоху Греко-пунических войн эллины тратили силы на спор с Карфагеном за Сицилию, а не на внутреннюю координацию. Когда Рим постучал в их ворота, города взывали к наёмникам, вроде того же Пирра, но это было всего лишь временным решением. Победить римские легионы могла только широкая сеть человеческих ресурсов и лояльностей, а её не возникало. Торговые полисы думали только лишь о своём богатстве и благополучии, не задумываясь о коллективной безопасности.

8. Заключение.

Когда римляне закончили собирание паззла Италии, на полуострове уже не было «этрусков», «самнитов» или «луканов» — по крайней мере в правовом смысле. Остались граждане Рима (cives), италики с неполными правами и союзники. Но за сухой формулой скрывались глубокие перемены в языке, социальном пейзаже и даже пантеоне богов. Но об этом как-нибудь в другой раз.

К IV веку н. э. Италия говорила по-латыни, ездила по мощёным дорогам, торговала через Остийский порт и молилась в храмах с латинскими табличками. Но под слоем универсализма можно разглядеть странные топонимы Тосканы, местные праздники «Виналии», манипулярный строй и богов, мигрировавших под другими именами из Греции. Рим не уничтожил своих соседей – он переплавил их в новую идентичность.

О том, как случайно забродившие ягоды положили начало великим цивилизациям, почему древние религии не могли существовать без алкоголя и как первобытное опьянение изменило ход человеческой истории.

1. Введение

Все мы живём стереотипами о примитивности каменного века. Мол, люди только и могли, что махать дубинами, кочевать из одного места в другое, по пути собирая ягоды и злаки и убивая дичь. Однако реальность каменного века была гораздо более сложной и многогранной. Мы не задумываемся о том, что открытие ферментации, например, забродивших фруктов и зерна, могло стать важнейшим культурным и социальным достижением для древнего человека.

Алкоголь для наших предков был не только дополнением к рациону. Хлопнуть кружечку медовухи, когда ваше племя кушает только что зажаренного оленя, — это, конечно, благо. Шашлык всё-таки вневременное явление. Но на самом деле влияние алкоголя простиралось намного дальше. Он влиял не только на социальные, но и на ритуальные функции первобытного человека и способствовал укреплению связей внутри общины.

Алкоголь влиял на ритуалы, ведь служил средством для общения с богами. Когда выпиваешь несколько бокалов пива, то входить в транс становится легче. Нередко для усиления эффекта во время ритуалов алкоголь использовался в сочетании с другими психоактивными веществами, такими как растения и грибы.

Находясь в состоянии транса, люди могли без труда проводить ритуалы. Пожалуй, самым ярким примером этого является культ Диониса в Древней Греции. Последователи этого божества верили, что употребление вина поможет им приблизиться к богу.

Вы только вдумайтесь: практически в каждой крупной религиозной традиции алкоголю отведено особое место. Добавлю, что список далеко не исчерпывающий, и в каждом уголке планеты существуют свои культы, ритуалы или обычаи, связанные с алкоголем.

- В христианстве. Причастие виноградным вином.

- В зороастризме. В ритуалах очищения применялось вино, символизирующее кровь и круговорот жизни и смерти.

- В некоторых школах буддизма для ритуалов используется виски и водка.

- В синтоизме используется сакэ. Сакэ предлагают богам в качестве подношений и употребляются людьми под определенные тосты, свадебные церемонии.

- В различных древнеегипетских ритуалах. Древние египтяне были большими любителями пива. Они использовали его для священных погребальных церемоний, а вино — в религиозных обрядах и в лечебных целях. Египтяне верили, что пиво обладает целебными свойствами и помогает наладить общение с богами.

- В славянских ритуалах. Славяне предпочитали пить слабоградусные напитки вроде медовухи, браги или пива. Все эти напитки были связаны с плодородием и изобилием.

- В многочисленных шаманских традициях. Например, буряты используют алкоголь в ритуалах для угощения духа. Напитки вроде кумыса и билка до сих пор являются частью обрядов и праздников в жизни якутов. Подобные ритуалы с алкоголем использовались и в Африке. В западной её части было популярно пальмовое вино, а в Восточной Африке — вино из кокосовых орехов.

Таким образом, у большинства человеческих культур мира алкоголь становился мостиком между человеком и богами. Он повлиял не только на экономику и социальные связи, но и стал фундаментом для будущих цивилизаций. Алкоголь сыграл свою роль в обмене между племенами и первыми государствами, в ритуалах и даже повлиял на изобретения письменности. Когда в Месопотамии люди научились превращать избытки зерна в пиво и хлеб, возникла естественная потребность в письменности. Самые древние письменные источники — шумерские документы, содержащие информацию о заработной плате, налоговых поступлениях и рецепты пива. Вероятно, культура пива и письменность в Шумере имели общие корни и, скорее всего, развивались одновременно.

Но особенно важным для человека той эпохи становится умение управлять процессом брожения. Ферментация — это не только химический процесс, но и самое настоящее древнее искусство. Мы даже с вами не задумываемся о том, что ферментация — это один из первых биохимических процессов, который был освоен человеком, причем задолго до появления такой технологии, как письменность. Алкоголь и его понимание способствовали укреплению социальных связей и даже влияли на образ жизни людей. На самом деле, изучение древних спиртных напитков важно для таких научных дисциплин, как история, антропология и археология, ведь алкоголь может помочь нам понять истоки цивилизации.

Стоит ли говорить о том, что многие выводы и после прочтения статьи остаются спорными? Датировка, рецепты и гипотетические способы производства алкоголя в условиях, где ты мог умереть от инфекции или лап леопарда. К сожалению, наши предки не делали селфи и не записывали в дневники всё, что они видят, поэтому недостаток точных данных превращает историю древнего алкоголя в поле для научных дискуссий.

Каменный суровый век. Палки-копалки, неопытные стоматологи (на стоянке Мергар), постоянные кочевья, первые боги. А всё-таки, может быть, наша цивилизация началась не с огня или охоты, а с первого глотка забродившего сока?

2. Историко-научный контекст. Как каменный век стал колыбелью технологий и ферментации?

Надо сказать, что каменный век — это довольно обширный отрезок человеческой истории. А назван он так, потому что люди в этот отрезок пользовались преимущественно каменными орудиями. Граница каменного века очень размыта, и само это понятие условное, ведь в разные эпохи люди жили по-разному.

Согласно общепринятой датировке, каменный век начинается около 2,6 миллионов лет назад, с появлением олдувайской культуры. Однако последние археологические находки в Ломекви свидетельствуют о том, что каменные орудия использовались людьми ещё 3,3 миллиона лет назад.

В 2011 году в ходе раскопок в районе Ломекви в Кении были найдены более 20 каменных орудий. Эти артефакты оказались на 700 тысяч лет старше, чем олдувайская культура, которая традиционно считается старейшей на планете. Среди найденных предметов были как обработанные гальки, так и заостренные камни. Эта находка изменила наше представление о том, кто создавал орудия труда. Однако, к сожалению, на месте стоянки Ломекви не было найдено никаких останков.

Хотя начало каменного века теряется в глубине веков, его окончание происходило в разных частях света по-своему. Он закончился с распространением бронзовых и железных орудий труда. Однако, как и бронзовый, железный век не везде наступил одновременно. Например, у полинезийских народов каменный век завершился буквально вчера.

Для нас «каменный век» звучит, как нечто единое, но фактически его делят на несколько больших этапов:

- Палеолит — 2,6 млн – 12 тыс. лет назад

- Мезолит — 12–10 (8) тыс. лет назад

- Неолит — примерно 10–3 (2) тыс. лет назад (зависит от региона).

Почему-то до сих пор среди людей доминирует мнение о том, что люди каменного века были примитивными. Но попробуйте, выйдите на улицу и создайте какие-нибудь инструменты из камня, дерева или кости. На самом деле наши предки не были глупыми обезьянками, они в конце концов умели выбирать оптимальные места для стоянок (например, пещеры или берега рек) с учётом ресурсов и безопасности. Впрочем, именно эта эпоха и стала временем возникновения алкогольных напитков.

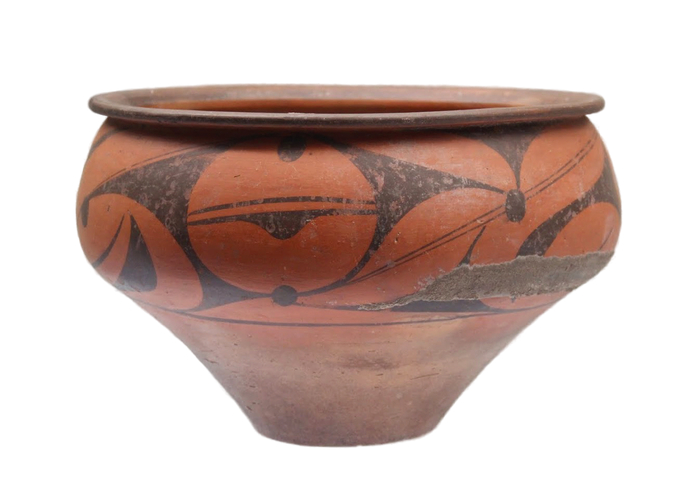

Хватит говорить о датировках, пора переходить к алкоголю. К счастью, у учёных есть археологические свидетельства об употреблении алкоголя в каменном веке. В китайской керамике эпохи неолита были обнаружены следы ферментированного напитка, приготовленного из риса, мёда и фруктов. Находка была сделана в глиняных сосудах из неолитической деревни Цзяху на реке Хуанхэ. Поселение в 55 тысяч кв. м. было населено в 7000–5800 гг. до н.э. В глиняных сосудах проведён химический анализ, выявивший следы, которые соответствуют травам, кислотам, пчелиному воску и современному рисовому вину. Эти открытия принадлежат группе учёных под руководством Патрика Макговерна — ведущего мирового эксперта по античным истокам алкогольных напитков. Кстати, могу порекомендовать его книгу — «Древнее вино: поиски истоков виноградарства».э

Керамика из деревни Цзяху.

Теперь переедем в Переднюю Азию. В эпоху раннего неолита (около 6000–5000 лет до н. э.) были найдены археологические свидетельства о производстве виноградного вина. На сегодняшний день считается, что люди, жившие в Гадахрили-горе, древнем грузинском поселении, которое расположено к югу от Тбилиси, были первыми виноделами в промышленных масштабах в мире. Промышленные масштабы — это, конечно, условное выражение для той эпохи. Исследования выявили, что на фрагментах восьми сосудов присутствует ряд кислот, характерных для вина, включая винную, янтарную и лимонную. Многие учёные считают, что именно Грузия является родиной вина.

В другом поселении на территории Грузии – Шулавери-гора была найдена керамика возрастом в 8000 лет. Согласно анализу, где также были обнаружены кислоты, характерные для вина, а также обнаружены частицы крахмала, плодовых мушек и виноградной пыльцы. Эта находка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее вино в истории.

Вино — это хорошо, но что касается пива? Насколько древним был этот напиток? Историки предполагают, что первые напитки, рецептурой похожие на пиво, были придуманы более 12 тысяч лет назад племенами охотников-собирателей аграрных цивилизаций. Около 4000 лет назад были обнаружены керамические сосуды с фрагментами пива, созданные шумерами. Пиво у шумеров, вероятно, было мутным и выпивалось через трубочки, чтоб не глотать осадок. Кстати говоря, первыми письменными источниками, где упоминается этот алкогольный напиток, — шумерские. У шумеров даже была своя богиня пивоварения — Нинкаси, которой была посвящена целая поэма. В этой книге записан самый древний рецепт приготовления пива из ячменя с добавлением хлеба. Это также считается первым письменным рецептом алкогольного напитка.

Но каким образом люди додумались до изготовления алкогольных напитков? Чтобы это понять, нам нужно вкратце разобраться в биологической сути процесса. Ферментация – это превращение сахаров в этанол под воздействием дрожжей или других бактерий. То есть, если у вас есть сладкая среда (злаки с крахмалом, мёд, сок фруктов) и там присутствуют подходящие микроорганизмы, то через некоторое время это «заиграет» и превратится в слабоалкогольную субстанцию.

3. Предполагаемые рецепты и способы получения спирта в каменном веке

На самом деле, история алкоголя началась со случайных открытий, где «Мать-Природа» брала на себя роль химика и винодела. Наши предки могли сталкиваться с забродившими фруктами, но никто тогда ещё не занимался условным «пивоварением». Стоит отметить, что некоторые животные, такие как слоны и приматы, также могут употреблять забродившие фрукты и испытывать состояние опьянения. Давайте разберем несколько гипотез, как мог появиться алкоголь.

Одной из самых популярных теорий остаётся случайное брожение, эдакий алкогольный подарок из сада Природы. Представим себе сочные ягоды, злаки или коренья, оставленные на солнце или в яме, куда попала вода. Если там хватало дрожжей (а они в изобилии обитают практически везде, от кожуры плодов до коры деревьев), то через несколько дней там появляется забродившая масса с характерным кисловатым запахом и, как позже выяснилось, расслабляющим действием. Возможно, что именно так люди могли впервые наткнуться на феномен «пьянящего сока».

Ещё одним интересным, но довольно экзотическим мнением является гипотеза «пьяного мёда». Пчёлы, собирающие нектар с токсичных растений, таких как аконит или багульник, могли создавать мёд с ферментированными или даже психоактивными свойствами. Однако этот мёд опасен для человека, так что есть вероятность, что после употребления «пьяного мёда» наши предки попросту умирали. Даже в наше время можно встретить такой вид мёда, как «безумный мёд» (deli bal), который производится в Турции. Этот продукт содержит грейанотоксины, способные вызвать так называемые «мёдовые отравления».