Пищевая разведка (6)

Продолжаем знакомиться с книгой Кевина Холла и Джулии Беллуц.

Все части выложены в серии.

Когда нельзя не соблазниться

Коротко для ЛЛ: есть такие продукты, которые способны вызвать пищевую зависимость. Прежде всего это калорийная и очень вкусная еда. Мы волей-неволей обжираемся и получаем ожирение. Короче, мы не виноваты.

Гены могут влиять на то, как сильно мы реагируем на еду. Нейробиология людей с разными вариантами ожирения имеет отличия. Но окружение у всех разное, так что не все потенциально способные получить лишний вес получают его. Здоровое окружение снижает шансы получить заболевание. Всё многообразие сигналов, внутренних и внешних, определяет наше питание и наш вес. Следует быть снисходительными к самим себе, ведь в таких обстоятельствах мы, по сути, не совершаем сознательных решений и не имеем свободы воли. Продавцы диет раздувают иллюзию того, что мы полностью свободны распоряжаться в том, сколько и чего мы едим. Они говорят, что с их лайфхаками у нас теперь всё получится. Но все они принижают критическую роль нашего окружения и ведут нас к выводу, что нужно менять нас, а не его. Мы видели, что те, кто добился успеха в похудении, смогли изолировать себя от худшего влияния окружающей среды.

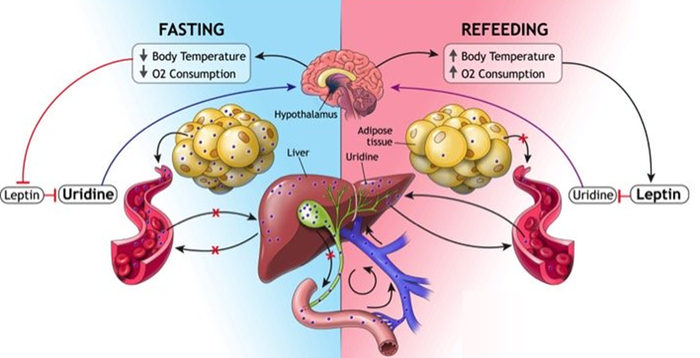

Авторы делают вывод, что переедание и рост случаев ожирения связаны не со слабоволием граждан, а с биологией, реагирующей на современное пищевое окружение. Типичная еда из супермаркета – вот что мешает нам жить. Точка зрения иллюстрируется рассказом нейробиолога Тони Склафани, который исследовал ожирение у грызунов. Он долго пытался перекормить крыс, предлагая им жирную пищу, но у него неважно получалось. Крысы ели столько, сколько им было нужно. Пока случайно крысе, сидевшей у него на столе, не попались сладкие хлопья. Она не стала больше пытаться сбежать, а стала есть эти хлопья. Тони сделал соответствующий вывод, и предложил своим подопытным джанк-фуда на выбор. На этом меню животные стали прибавлять в весе втрое быстрее. Гипоталамус оказался одурачен супермаркетом.

Новое пищевое окружение, сформировавшееся в последние десятилетия, является самой вероятной причиной роста ожирения в обществе. Если в 1940 году из продуктов глубокой переработки (UPF = ultra-processed food) происходила четверть калорий на обеденном столе, то к 2001 году их доля выросла до 55%, а в 2018 году американцы получали из этих продуктов уже 60% калорий, а дети – две трети. Выросла не только калорийность, но и размер порции.

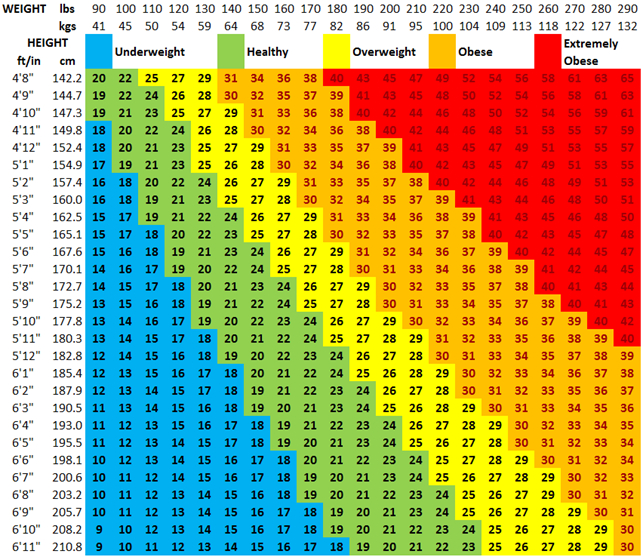

Многое из этой еды производится узким кругом глобальных концернов. Мы находимся в полностью новой пищевой эпохе, изобилующей новыми синтетическими молекулами, которых не найдёшь в дикой природе. Последствия не замедлили проявиться: со времён эксперимента Склафани с крысами в семидесятых распространённость ожирения в США выросла втрое и достигла к 2018 году 42%. Наблюдался и обратный эффект: в ходе экономического кризиса девяностых годов на Кубе, когда были перебои с едой, ожирение и диабет второго типа значительно снизились.

Авторы подчёркивают, что дело не в упадке силы воли. Нашим современникам хватает её, чтобы больше учиться, меньше пить и курить, защищаться в сексе и пристёгиваться во время езды. Но с едой оно не прокатывает. Однако нас продолжают винить в том, что это мы сами обжираемся.

Столь смелые тезисы требуют экспериментального подтверждения, чем и занялся Кевин. Вместо крыс в клетке он нанял два десятка добровольцев, которые жили четыре недели в больничной палате. Двум группам предлагали разное пищевое окружение, и главным отличием было наличие ультра-обработанной пищи: гамбургеры, хот-доги, сладкие йогурты, булочки, чипсы и прочее подобное барахло. На размер порции тоже никто не скупился. Анализ результатов опроверг изначальные предположения: мусорная еда побудила потреблять 500 лишних калорий ежедневно.

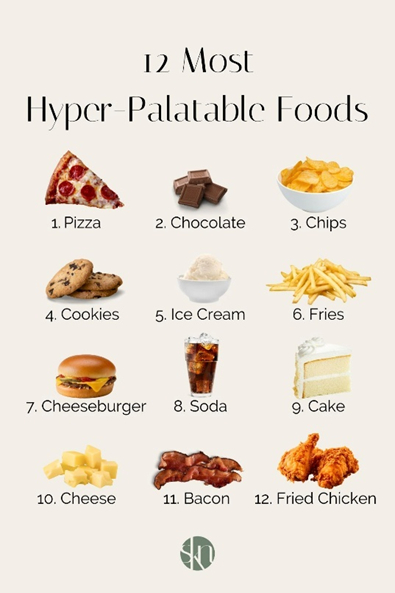

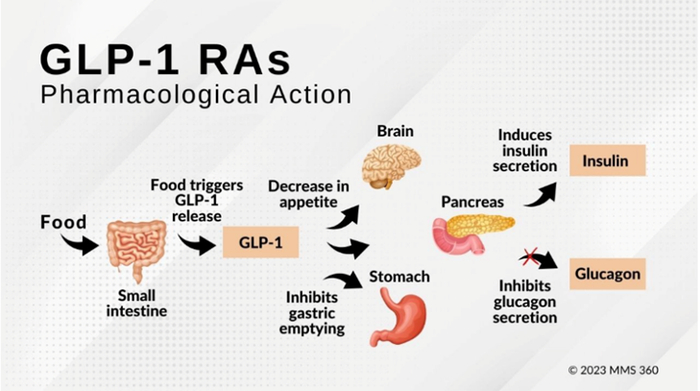

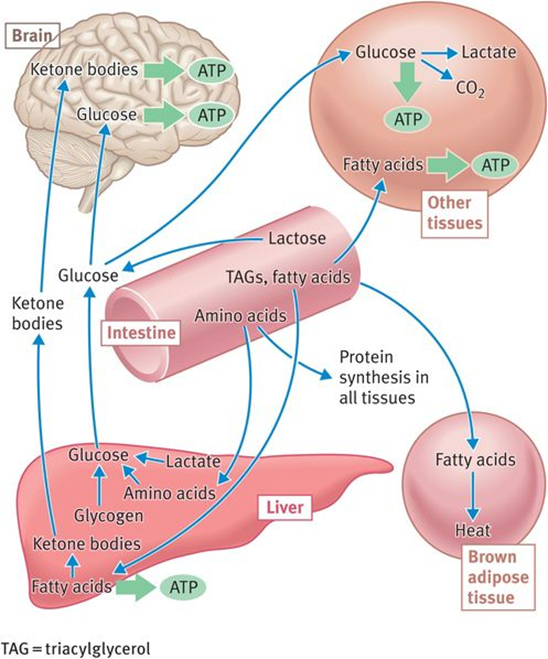

Что в продуктах глубокой переработки делает их столь привлекательными? Меньше белка? Нет, как раз наоборот. По результатам своего исследования Кевин также обнаружил, что переедание не разгонялось скачками сахара в крови, и не замедлением метаболизма. Что коррелировало – это энергетическая плотность продуктов. Больше жира, меньше воды. Кроме этого, подозрение стала вызывать еда, которая потенциально может вызвать зависимость. Кевин вместе с американским психологом Терой Фаццино выявили три группы продуктов, которые они называют сверхвкусной едой. Они необязательно должны быть калорийными, но всегда содержат пару нутриентов в большом количестве: сахар-жир, соль-жир или углеводы-соль. Это может быть и кремовый бисквит, и чипсы, и брокколи в сыре, и кусок бабушкиного яблочного пирога.

Фаццино установила, что распространение этих продуктов совпало по времени с приобретением крупнейшими табачными компаниями многих пищевых брендов США. В 1988 году Philipp Morris купили Kraft, в 1962 RJR купили Pacific Hawaiian, в 1979 они присовокупили Del Monte Foods, а потом слились с Nabisco в 1985 году. Именно еда подобных компаний самая сверхвкусная. В 2018 году эти продукты составили 70% предложения продовольствия в Соединённых Штатах, в то время как тремя десятилетиями ранее было 49%. Калорийность и вкус – вот главные предикторы переедания.

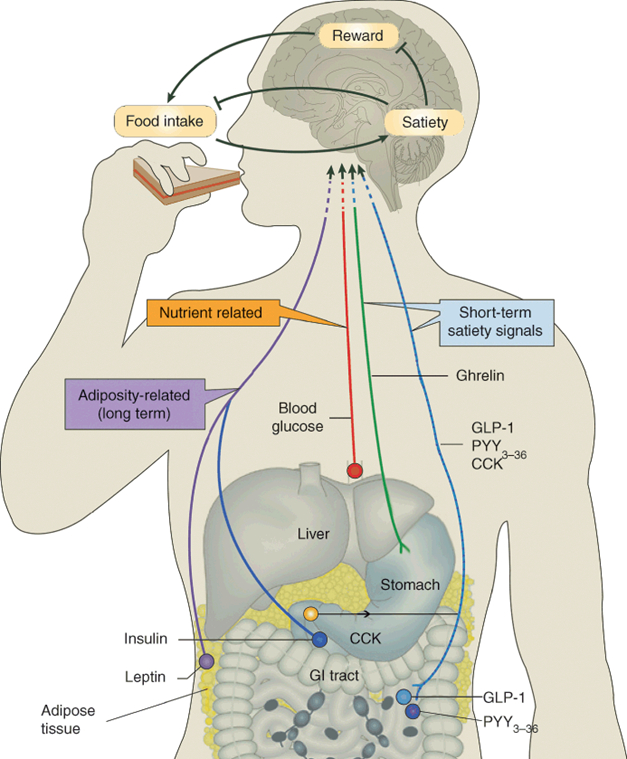

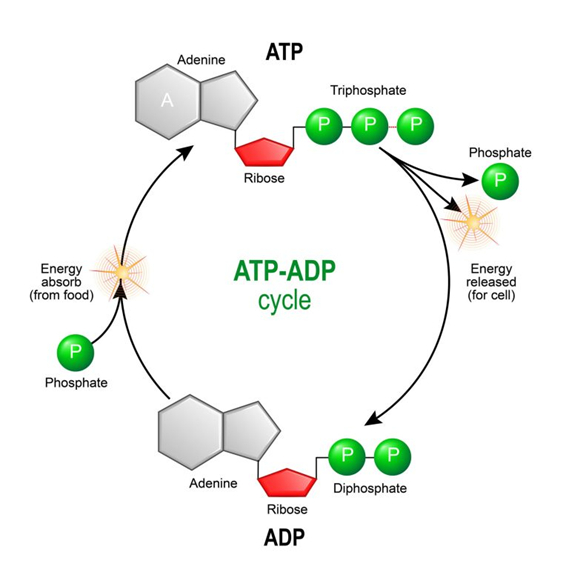

О механизме, вызывающем зависимость, пока остаётся лишь догадываться. Считается, что употребление в пищу определённых продуктов вызывает скачок дофамина. В 2001 году вышло исследование, согласно которому мозг пациентов с ожирением имеет сниженное количество дофаминовых рецепторов. Так бывает и при кокаиновой зависимости. Не так давно команда Кевина исследовала дофаминовый отклик у полусотни человек на жирные молочные коктейли и не нашла ничего особенного. Также они не нашли снижения количества рецепторов у людей с ожирением. Вместо этого были обнаружены высокие уровни базального дофамина в центрах удовольствия. Это может играть роль при формировании пищевого поведения.

Несмотря на все трудности, у авторов мало сомнений в том, что пищевая зависимость – это факт, как мало сомнений по поводу того, какие продукты его вызывают. Они ссылаются на ещё одного американского психолога, Эшли Джерхардта, который разработал известную Йельскую шкалу пищевой зависимости, которую уже использовали в сотнях исследованиях в 36 странах мира. Джерхардт сказал авторам, что самыми частыми продуктами, вызывающими зависимость, являются именно UPF, такие как шоколад, мороженое, пончики, пицца и чипсы. По его оценкам, около 14% населения (30% людей с ожирением) имеют пищевую зависимость. С некоторыми из них достаточно просто поговорить, чтобы убедиться в этом. Однако диагностика всё ещё оставляет желать лучшего.

Нам не нужно полностью распутывать всю биохимию пищевой зависимости для того, чтобы установить свойства UPF, которые чаще всего приводят к ожирению. В рамках последующих исследований Кевин предложил своим подопытным четыре вида диет: с минимальной переработкой, турбо-UPF: сверхвкусная-калорийная, UPF калорийная, но не сверхвкусная, а также UPF не калорийная и не сверхвкусная. Выяснилось, что калорийная, но не сверхвкусная диета всё ещё приводила к ожирению, хотя и не так быстро, как турбо-UPF, которая добавляла по килограмму веса в неделю. Кроме этого участники, которые питались некалорийными UPF, употребляли лишь немногим больше калорий, чем с минимальной переработкой. При этом участникам примерно одинаково нравились все виды диет. Это наводит на мысль, что что переделка пищевого окружения не потребует от нас пожертвовать вкусом еды. Но что интересно: только с минимально переработанной едой удавалось сбросить жир. Возможно, это связано с тем, что в этом случае не все калории усваиваются. Клетчатка известна тем, что она снижает степень переваривания пищи. Так что всё-таки не всегда калория остаётся калорией.

Таким образом, продукты глубокой переработки необязательно приводят к ожирению. Они могут иметь какое-то другое негативное воздействие, ухудшать микрофлору кишечника, приводить к воспалению или портить иммунитет. Время покажет.

А пока нам остаётся вынести для себя, что стоит постараться ограничить себя в калорийных вкусняшках, ибо они портят фигуру. Но хватит ли у нас силы воли? Авторы пессимистичны в этом отношении. Надо менять окружение! Ответом должны стать законодательные предписания и ограничения.

Прелестно! Мы не виноваты, это всё злобный супермаркет с его вредными чипсами. Наверное, у многих людей с ожирением камень с души упадёт. Ведь всему виной вкусная и калорийная еда. По ходу повествования авторы постепенно перешли от химии к физиологии, потом к психологии, а что будет дальше? Правильно, пропаганда. Увы, эта книжка – не только, и я бы сказал, что не столько научпоп, как агитка. Давайте менять политику, чтобы народ меньше жрал. Левый патернализм во всей красе.

Далее. Пусть для авторов наличие пищевой зависимости «вызывает мало сомнений», тем не менее, эта тема является дискутируемой в научных кругах. Но наглость – второе счастье, и на возражения оппонентов места в книжке не находится. Конечно, если миссия у автора – не просвещение, а пропаганда, так и должно быть.