Психологические заметки

2 поста

2 поста

Вот и настала пора традиционного августовского кошмара для родителей — сборы в школу. И если раньше этот ритуал был просто неприятным, то теперь он превратился в настоящий финансовый экстрим. Цены на школьные товары выросли на 35% по сравнению с прошлым годом. На треть дороже стало одеть, обуть и снарядить чадо к первому сентября.

Что характерно, большинство семей (68%) пытается расплатиться за эту «радость» из текущих доходов. Звучит почти нормально, если не знать, что каждый шестой родитель ради этого лезет в заначку, а столько же вынуждены брать кредиты. Потому что школьная форма нынче — это не шутки, товарищи.

Главный удар по семейному бюджету наносит, как водится, одежда и обувь — на них приходится 69% всех школьных трат. И вот тут начинается самое веселье.

Собрать девочку в школу теперь обойдется в среднем в 33 573 рубля. Это на 47% больше, чем год назад. Представляете? Почти треть средней зарплаты только на то, чтобы юная леди выглядела прилично в школьных коридорах. Особенно «порадовали» туфли — их цена взлетела на 123%. Блузки тоже не отстают — плюс 100%.

Мальчики традиционно обходятся чуть дешевле — «всего» 29 600 рублей за базовый комплект. Рост ценников тут скромнее — на 36%, но все равно солидно.

При этом разброс трат семейных бюджетов на сборы к школе впечатляют. 40% семей умудряются уложиться в 10 тысяч рублей. Как им это удается — загадка, достойная нобелевской премии по экономике. Зато 23% родителей тратят свыше 50 тысяч. Для многих это месячный доход.

Между тем эксперт из Москва24 считает ситуацию стабильной.

Вспоминается, как в далеком 2021 году средний чек на школьные сборы составлял каких-то 19-24 тысячи рублей. Тогда это казалось дорого — рост на 4% возмущал родительскую общественность. Наивные были времена!

В 2022-м базовый набор первоклассника стоил 22-27 тысяч. И тогда же, кстати, канула в Лету краткосрочная традиция — президентские выплаты в 10 тысяч рублей на школьные сборы.

Эта мера поддержки введена высочайшим Указом от 21 апреля 2021 года. Деньги пришли в августе через Пенсионный фонд всем семьям с детьми школьного возраста — независимо от доходов и льготного статуса. Красиво было, по-человечески.

Но это была разовая акция в условиях пандемии. С 2022 года таких выплат больше не производилось. И в 2025-м их тоже не предусмотрено, хотя потребность в поддержке семей, мягко говоря, не уменьшилась.

Сегодняшняя ситуация со школьными сборами — это, по сути, прямое отражение нынешней экономической действительности. Когда треть семей вынуждена влезать в долги или тратить сбережения только для того, чтобы отправить ребенка в школу, это говорит о многом.

Понятно, что при таком разбросе в тратах — от 10 до 50+ тысяч рублей — средние цифры мало что говорят о реальном положении дел. Кто-то покупает на рынке, кто-то в брендовых магазинах, кто-то донашивает за старшими братьями и сестрами. Но общий тренд неумолим — школьные сборы превращаются в серьезную статью расходов, сопоставимую с коммунальными платежами или продуктовой корзиной.

И это еще только одежда и школьные принадлежности. А ведь есть всевозможные «взносы на ремонт класса», шторы и прочие радости школьной жизни. Плюс репетиторы, дополнительные занятия...

В общем, образование в стране, формально бесплатное, на практике требует все больших вложений. И где там эти заявленные официальными статистами цифры инфляции в 9%?

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

Международный валютный фонд опубликовал данные, которые можно назвать символическими — в 2025 году Казахстан впервые превзошел Россию по уровню благосостояния граждан. У казахстанцев на душу населения приходится 14 770 долларов ВВП, тогда как у россиян — всего 14 260 долларов.

Знаете, что забавно в этой истории? Еще три года назад казахи отставали от северного соседа почти на четверть — их показатель составлял 11 480 долларов против российских 15 560. За такой короткий срок Казахстан не просто сократил разрыв, а уверенно выбился вперед.

Россия сейчас находится на 71-м месте мирового рейтинга, потеряв 530 долларов за год. Это падение на 3,5 процента. За последние три года страна скатилась на шесть позиций, причем три из них — только в прошлом году. Траектория, прямо скажем, не внушает оптимизма.

Если у вас возникают вопросы, что это за непонятный фонд, тем более иностранный, то напомню, что еще в прошлом году все федеральные СМИ взахлеб цитировали его данные:

Впрочем, дело не только в Казахстане. Аргентина поднялась на 70-е место с результатом 14 360 долларов на человека — тоже обошла российские показатели. Турция, которая опередила РФ еще в 2023-м, продолжает наращивать преимущество: турки достигли отметки 16 710 долларов и заняли 67-е место в глобальном списке.

Если кто-то рассчитывает на быстрое исправление ситуации, то прогнозы Международного валютного фонда эти надежды развеивают. В следующем году Россию ожидает символический прирост в сто долларов — до 14 360 на душу населения. При этом Аргентина поднимется до 14 880 долларов, а Китай достигнет 14 530. Обе страны оставят российские показатели далеко позади.

К 2027 году ситуация станет, по оценке МВФ, еще хуже — РФ опустится на 74-е место. Даже Туркменистан с его 15 540 долларами на человека будет выглядеть привлекательнее российской экономики. А к концу десятилетия Россия окажется на 77-й строчке рейтинга. Впереди будут Суринам, Черногория, островная Санта-Лючия, Маврикий и Малайзия.

Согласитесь, звучит почти абсурдно — огромная страна с колоссальными природными богатствами, ядерным потенциалом и геополитическими амбициями проигрывает экономическое соревнование крошечным островным государствам Карибского моря. Хотя, справедливости ради, там хотя бы климат приятнее.

Корень проблемы кроется в резком замедлении российского экономического роста. Если в предыдущем году прирост составлял 4,1 процента, то в нынешнем ожидается жалких 0,9 процента. Это, мягко говоря, не те темпы, которые позволяют удерживать достойные позиции в международных сравнениях.

Центральный банк больше года проводит политику экономического удушения: задранная ключевая ставка превратилась в настоящего убийцу инвестиционной активности. При таких условиях кредитования ни бизнес, ни граждане не могут развиваться нормальными темпами. Экономика просто задыхается от дороговизны денег.

Санкционные ограничения и технологическая изоляция серьезно затруднили доступ к западным разработкам и современному оборудованию. Без этого модернизировать промышленность крайне сложно. А без технологического обновления невозможно конкурировать на мировых рынках и повышать производительность.

Плюс кадровый голод превратился в настоящую головную боль для экономики. При формально низкой безработице и демографическом кризисе остро не хватает квалифицированных специалистов, особенно в промышленном секторе. Людей, способных внедрять новые технологии и развивать перспективные направления, критически мало.

Внутренние ресурсы роста практически исчерпаны после кратковременного ускорения 2023-2024 годов. Потребительский спрос сжимается, а производственные возможности ограничены нехваткой кадров и свободных мощностей. Получается порочный круг без видимых путей выхода.

В итоге результат: в первой половине текущего года рост валового продукта замедлился до 1,2 процента против прошлогодних 4,3 процента. Прогнозы на вторую половину года тоже неутешительны — ожидается прирост в пределах 1,3-6 процента.

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей тов. Шохин еще в апреле констатировал очевидное: «Замедление экономики — уже свершившийся факт». Аналитики приправительственного ЦМАКП еще в марте диагностировали переход к стагнации.

Так что опережение Казахстана выглядит вполне закономерным результатом накопившихся системных проблем российской экономики. И судя по оценкам, в ближайшие годы ситуация будет только усугубляться. Это не временные трудности — это новая реальность, когда экономика Казахстана выглядит здоровее и успешнее российской.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

Правительство вводит запрет на экспорт бензина, а цены все равно растут каждый день. За первую неделю августа АИ-95 подорожал на 2,5%, и теперь торгуется по 78,8 тысяч рублей за тонну на бирже. Власти делают вид, что контролируют ситуацию. А рынок показывает им... кхм... не очень приличные жесты.

Новокуйбышевский НПЗ полностью остановился после одного "инцидента" 2 августа. Рязанский завод работает вполсилы по той же причине. Производство падает, а чиновники только разводят руками и засекречивают статистику. Логично же — если данных нет, то и проблемы вроде как тоже.

Власти пытались остановить рост цен радикально — ввели полный запрет на вывоз топлива из страны. Стандартный рефлекс российской бюрократии: проблема? Запретим! Не помогает? Запретим еще сильнее!

Результат предсказуем. Цены продолжили расти, АИ-95 обновляет исторические максимумы каждый день. Рынок живет по своим законам, а административные запреты работают примерно как заклинания от дождя.

Засекречивание данных о производстве топлива, как и сами проблемы с его производством, разворачивалось постепенно. Сначала в мае 2024 года убрали статистику по бензину. Потом в августе спрятали цифры по дизелю и мазуту. Мотивировка железная: «информационная безопасность» и защита от «манипулирования рынком».

Удобно получается. Нет данных — нет ответственности. Можно рассказывать любые сказки про стабильность и контроль ситуации. А то, что граждане платят за литр все больше, так это же происки капиталистов и спекулянтов.

Впрочем, даже из доступных крох официальных данных следует, что в прошлом году объемы переработки сократились в сравнении с 2023-м на 3.1%, а производство того же бензина упало на 6.2%

Всякие "инциденты" с нефтеперерабатывающими заводами давно стали регулярными и приводят к остановке производства. Частые ремонты естественно создают дополнительную нагрузку на оставшиеся мощности. Плюс низкие запасы у частных АЗС. Плюс проблемы с авиасообщением и поездами заставляют людей больше ездить на автомобилях. Да и про повышенный спрос на топливо со стороны аграриев в сезон тоже забывать не стоит.

Получается идеальный шторм для топливного рынка. Предложение падает, спрос растет, власти вводят бесполезные запреты. И цены летят вверх, несмотря на все административные усилия.

На бирже АИ-95 торгуется по 78,8 тысяч рублей за тонну, АИ-92 — по 67,6 тысяч. Это исторические максимумы, которые обновляются каждый день. Еще недавно такие цифры казались фантастикой.

Оптовый рост неизбежно переходит на розницу. Средняя цена в Москве на начало августа: АИ-92 - 58,9 рубля за литр, АИ-95 — 65 руб. И это явно не предел.

За год розничные цены выросли больше чем на 11%. Это официальные данные Росстата. Реальные цифры могут быть выше, особенно в регионах, где конкуренция между АЗС минимальна.

Инфляционный механизм запущен. И работает он как отлаженные швейцарские часы — только в обратную сторону для кошельков граждан.

Первый удар — прямой. Цены на АЗС входят в расчет индекса потребительских цен. Каждый рубль роста бензина автоматически увеличивает официальную инфляцию. Статистики это знают, чиновники это знают, но делают вид, что рост цен на топливо — какая-то непредсказуемая стихия.

Второй удар — косвенный. И он больнее. Топливо пронизывает всю экономику как кровеносные сосуды организм. Растут цены на заправках — растет стоимость доставки хлеба в магазин. Дорожает дизель — увеличиваются тарифы на грузовые перевозки. А производители и ритейлеры эти расходы перекладывают на конечную цену товаров.

Получается инфляционная спираль. Дорогой бензин удорожает все остальное. От продуктов в супермаркете до бытовой техники. Логистические затраты закладываются в стоимость любого товара, который нужно откуда-то привезти. А привозить в России нужно практически все.

Власти это понимают и даже косвенно признают через заявления "независимых аналитиков" типа товарищей из Альфа-банка: рост топливных цен провоцирует «ускоренный рост цен на широкий круг товаров и услуг». Но кроме констатации факта ничего конструктивного предложить не могут. Административные запреты не работают, засекречивание статистики проблему не решает.

А между тем каждый процент роста цен на бензин оборачивается дополнительной инфляционной нагрузкой на всю экономику. При текущих темпах роста топливных цен можно ждать ускорения общей инфляции в ближайшие месяцы.

История с ценами на бензин показывает пределы административного воздействия на экономику. Можно запретить экспорт, можно засекретить статистику, можно вводить любые ограничения. Но если физически не хватает топлива, цены все равно будут расти, хоть как их регулируй.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

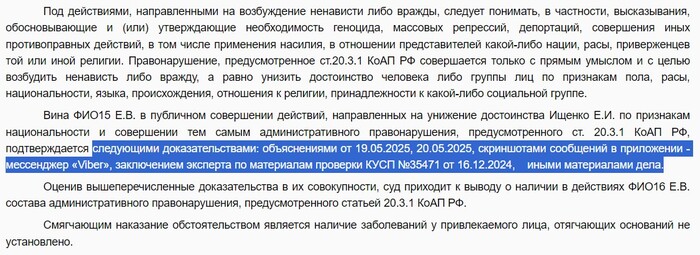

У нас тут удивительный судебный прецедент – суд Улан-Удэ внезапно осознал, что оскорбления в духе «пендосы» или «хохлы» это, сюрприз-сюрприз, суть есть возбуждение ненависти и/или унижение человеческого достоинства по национальному признаку. И легко тянет на ст. 20.3.1 КоАП.

Что, вообще-то, логично - оскорблять людей по любому поводу не очень красиво, мягко говоря. Даже отечественный суд с этой нехитрой максимой внезапно согласился.

Фабула дела следующая: гражданка Занданова в общедомовом чате поссорилась с соседом и по привычке «оторвалась» по полной, не стесняясь в выражениях (см. фото из решения суда ниже). Благо, традиция последних лет приучила, что можно писать что угодно, если "в тему".

Однако районный суд неожиданно для всех такое красноречие оценил на 10 тысяч рублей (т.е. по минимуму – максимальный штраф по статье 20 тысяч).

Но самое интересное здесь другое: ведь какое поле возможностей для пополнения бюджета открывается этим прецедентом – у нас судов столько нет, сколько в рунете граждане понаписали подобных слов. А пополнять бюджет надо – на июль дефицит казны подобрался к 5 трлн рублей, что уже в три (!) раза выше изначально заложенных 1.17 трлн. И это еще только середина года. Иные товарищи из РАНХиГС вообще считают, что он дойдет до 9 трлн. Так что деньги нужно откуда-то брать.

Один только вопрос: господа «патриоты», что с лицом?

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

Есть такая штука - чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Вот только с российским автопромом все еще печальнее: чемодан это не просто без ручки, он с дырявым дном и потому совершенно бесполезен. Но все делают вид, что так и задумано.

Картина маслом последних недель: три кита отечественного автопрома - АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ - дружно объявляют переход на четырехдневную рабочую неделю. Звучит прогрессивно, как в продвинутых европейских компаниях, где заботятся о work-life balance.

Только вот незадача - это не забота о балансе, а банальное сокращение производства из-за того, что продавать не выходит. За первые шесть месяцев 2025 года реализация новых автомобилей рухнула на 26,3 процента. Четверть рынка - раз, и нет. Испарилась.

А следом производители легендарных "пазиков" решили вообще не мучиться эвфемизмами. ПАЗ стал первым автозаводом, который честно остановил производство. 2600 человек отправили в "корпоративный отпуск" - еще один изящный термин для обозначения того, что работы нет, денег нет, перспектив тоже.

И это не субъективные оценки, это цифры: продажи продукции ПАЗ рухнули на 56 процентов. Тут уже не спад - это свободное падение в стиле лихих девяностых, когда целые отрасли исчезали буквально за месяцы.

И на этом фоне, словно по мановению волшебной палочки, Росстандарт внезапно "обнаружил", что китайские грузовики Dongfeng, Foton, FAW и прочие категорически не соответствуют российским нормам. Девять моделей разом запретили к продаже из-за проблем с тормозами и превышения уровня шума.

Занятно, правда? Эти машины годами колесили по российским дорогам, исправно возили грузы. И вдруг - бац! - оказались не по ГОСТу. Видимо, у чиновников закончились более важные дела, и они наконец добрались до проверки тормозной системы. Или кому-то очень захотелось освободить место на рынке для отечественных производителей. Только вот беда - отечественным особо нечего предложить взамен.

Удивительно, как долго эти китайские грузовики ездили "неправильно", пока бдительные контролеры не заметили нарушения. Наверное, тормоза и шум стали хуже именно в 2025 году.

Следующий номер из цирка абсурда - в сети всерьез обсуждали штрафы для владельцев автомобилей старше десяти лет. От 2 до 5 тысяч рублей за несоответствие экологическим нормам.

Хотя в итоге эта инициатива оказалась фейком и очередными "разговорами", сам факт ее обсуждения многое говорит о том, как мыслят наверху. Люди ездят на том, что могут себе позволить, а им предлагают штрафы - ибо стимулировать покупку новых "изделий" того же АвтоВАЗа как-то нужно.

При средней зарплате новая Лада Гранта на технологиях 70-80х гг за 1-1,2 миллиона - это действительно целое состояние. Но граждан это останавливать не должно, главное - соответствовать экологическим нормам на благо родного отечества.

Особая тема - пресловутое импортозамещение. Официально российские производители достигли невероятных успехов в локализации производства. На деле картина выглядит совсем иначе.

Реальный уровень импортозамещения даже самых что ни на есть "отечественных" легковых авто едва дотягивает до 50 процентов. А в электронике - и того меньше. Производители по-прежнему ввозят из-за рубежа до 60 процентов компонентов. Планы довести локализацию электронной начинки до 50 процентов так и остаются планами - бодрыми, патриотичными, амбициозными, но нереализуемыми.

И это МК пишет, на минуточку. В июле 2025 года, если что.

Самое печальное в этой истории - понимание того, что назад дороги нет. Отечественный автопром попал в классическую ловушку чемодана без ручки. Инвестировать миллиарды в производство автомобилей, как это делает Китай, захватывая мировые рынки - бессмысленно. Технологическое отставание и санкции делают такую стратегию заведомо провальной. Да и денег таких нет и близко.

Но и бросить отрасль нельзя - речь идет о технологическом суверенитете, рабочих местах, политическом престиже. Вот и получается, что бремя по ее поддержанию постепенно перекладывают на плечи рядовых граждан. Одно повышение утильсбора чего стоит.

Теперь россияне покупают автомобили с технологиями семидесятых-восьмидесятых годов по цене современных машин. Это как платить за iPhone последней модели, получая взамен кнопочную Nokia. Работает? Работает. Но ощущения не те.

Если так все пойдет и дальше, то к 2030 году картина будет еще более мрачной. Страну заполонит откровенный автохлам - машины, которые в приличном обществе стыдно показать на дороге.

Российский авторынок деградирует катастрофическими темпами, и этот процесс уже необратим. Можно сколько угодно говорить о планах развития и прорывных технологиях, но реальность продаж, выпуска и даже графика работы автозаводов упрямо демонстрирует обратное. И даже отдаленных намеков на хоть какой-то свет в конце туннеля здесь не видно.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

В России разворачивается увлекательный эксперимент по принудительной «цифровизации патриотизма». На этот раз под прицел попали школьные чаты — последняя территория относительной свободы общения между родителями, учителями и детьми. Шесть пилотных регионов уже готовятся к великому переселению в отечественный мессенджер Max, и похоже, что это лишь начало масштабной операции по контролю над информационным пространством страны.

История начинается довольно буднично: Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области стали полигоном для испытания новой модели образовательной коммуникации. Но за техническими подробностями скрывается гораздо более амбициозный замысел — создание полностью подконтрольной экосистемы для общения.

Минобрнауки Татарстана уже подтвердило интеграцию образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер к началу нового учебного года. План выглядит продуманно: сначала подключают чиновников от образования, затем директоров школ и заведующих детсадами, а в финале — родителей с учениками.

Интересно, что привычные сервисы «Сферума» — «Пушкинская карта», «Награды» и «Переменка» — будут доступны и в Максе. Видимо, чтобы переход не казался слишком болезненным. Дескать, ничего не меняется, просто теперь все это будет под надежным крылом отечественного мессенджера.

Между тем меняется многое - Макс в своей публичной "Политике конфиденциальности" вполне прямо заявляет, что будет собирать все возможные данные о пользователе.

Но школьные чаты — лишь верхушка айсберга. Параллельно с образовательной сферой Max активно внедряется в государственные структуры по всей стране. Губернатор Кемеровской области уже объявил об официальном отказе от WhatsApp и Telegram в пользу российской платформы. Чиновники Санкт-Петербурга, Севастополя, Новосибирска и Татарстана тоже массово мигрируют в новую цифровую реальность.

Показательна ситуация с московскими школьниками: родителям в классных чатах стали приходить сообщения об «обязательной» установке Max. Слово «обязательная» здесь ключевое — хотя какие-либо наказания за отказ формально и не предусмотрены.

А дальше начинается совсем анекдотичное: посетители музыкального фестиваля VK Fest могли пройти на концерт быстрее, если демонстрировали установленное приложение Max. Представляете картину? Молодежь на входе достает телефоны и показывает охране иконку "правильного" мессенджера. Что там ваш Оруэлл.

30 июля этого года стало известно про еще одну прорывную "инновацию": получение электронной подписи теперь возможно только через Max. Раньше банки и операторы связи могли направлять документы на подпись напрямую в «Госключ», теперь все должно идти через национальный мессенджер. Пока новация коснется только бизнеса, но этим дело, понятно, не ограничится.

Но и это еще не все. С 1 июня в России вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров для деловой переписки. Под запрет попали госструктуры, банки, операторы связи, маркетплейсы и прочие. А в ГД уже прямо намекают о возможных дополнительных ограничениях для WhatsApp за «нарушение российского законодательства».

На первый взгляд может показаться, что речь идет лишь о технических нововведениях и импортозамещении в сфере IT. Но в реальности мы наблюдаем гораздо более глубокий процесс — попытку взять под контроль всю цифровую коммуникацию в стране, начиная с самого уязвимого звена: школьных чатов.

Родители, учителя и дети оказываются здесь в безвыходном положении. Хочешь получить информацию о домашнем задании? Устанавливай Max. Нужно обсудить с классным руководителем успеваемость ребенка? Добро пожаловать в национальный мессенджер. Желаешь участвовать в школьной жизни? Других вариантов просто не остается.

Это не просто вопрос удобства или технологического суверенитета. Это вопрос о том, кто и как будет контролировать информационные потоки в обществе. Школьные чаты — это микросрез общества, место, где формируется общественное мнение на том самом низовом уровне самоорганизации. Других-то по сути и не осталось – профсоюзы не работают, гражданские объединения де-факто запрещены, про партии и говорить ничего.

В истории уже были примеры, когда технологии использовались для тотального контроля над обществом. Но никогда еще у власти не было таких совершенных инструментов, как современные мессенджеры. Они не просто передают сообщения "куда надо" — они анализируют поведение пользователей, их предпочтения, социальные связи.

Представьте: каждое сообщение в школьном чате потенциально может быть проанализировано на предмет «нежелательного контента». Каждый родитель, критикующий школьную администрацию или образовательную политику, автоматически попадает в поле зрения. Каждый учитель, позволивший себе неосторожное высказывание, рискует карьерой.

Конечно, официально никто не говорит о цензуре или слежке. Наоборот, акцент делается на «информационной безопасности» и «защите российского информационного пространства». Но все всё понимают (с).

Юристы утверждают, что формальных санкций для тех, кто откажется пользоваться Max, не предусмотрено. Но на практике это классическая схема «сверху вниз», где выбора особо не оставляют: могут возникнуть серьезные сложности, такие как ограничения в общении с учителями или участии в школьной жизни ребенка. Попробуйте объяснить директору, что ваши идейные соображения или опасения по поводу цифровой безопасности важнее образовательного процесса — последствия отказа окажутся весьма болезненными. Система выстроена гениально: создает видимость добровольности при фактическом отсутствии альтернативы.

А вот и свежую "социологию" подвезли от 30 июля. Всем всё нравится. Наслаждайтесь

При этом купленные блогеры и СМИ активно рекламируют Max, восхищаясь тем, что мессенджер... работает. Планка ожиданий, надо сказать, установлена довольно низко. Но в стране, где многие государственные цифровые проекты славятся своей нефункциональностью, даже работающее приложение кажется достижением.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера

Столичный бренд нишевой парфюмерии VDOHNI в партнерстве с магистрантами РХТУ имени Менделеева выпустил духи с запахом «технологической независимости». Да, вы правильно поняли – теперь можно не просто рассуждать об отказе от западных технологий, но и источать соответствующий аромат.

Естественно, подобная парфюмерная новация не обошлась без участия «Инферит ОС» из группы Softline – фирмы, которая клепает компьютеры и разрабатывает российскую операционку «МСВСфера». Очевидно, решили: раз уж производим отечественные ЭВМ, пусть они еще и благоухают патриотично.

Тов. Гарбузов из Департамента инвестиционной и промышленной политики восторженно отзывается о новинке – мол, московские парфюмеры придумали что-то совершенно необычное. И, похоже, народ действительно раскупает эти духи нарасхват. Что ж, видимо, запах суверенитета притягивает.

А что же, собственно, представляет собой эта революционная композиция? Согласно описанию авторов, в букете смешались традиционные парфюмерные компоненты и искусственные нотки, призванные воплотить «прохладу металла», «четкость алгоритмов» и ощущение «цифрового дыхания». Звучит как микс запахов из компьютерного зала и серверной.

Процесс создания аромата представляется как соединение научного подхода и художественного видения. Надо признать – задумка действительно нестандартная. Правда, как конкретно благоухает «четкость алгоритмов», остается тайной для непосвященных в парфюмерные таинства.

Примечательно, что к работе привлекли именно студентов химико-технологического вуза. Вероятно, рядовые парфюмеры для подобной миссии не годились – требовались кадры, способные прочувствовать всю суть технологической независимости на уровне молекул.

Директор «Инферит ОС» г-жа Назаренко поясняет, что композиция воплощает идеологию операционки «МСВСфера». В парфюме, согласно ее трактовке, воплощены символы технологической независимости, устойчивости, гармонии между традициями и перспективами.

Откровенно говоря, весьма масштабная цель – втиснуть в крошечный флакон духов целую концепцию государственной стратегии. Но если кому и по плечу такой вызов, то как раз создателям отечественного софта, которые и не с такими задачами управлялись.

Применение парфюма вполне утилитарное – его станут задействовать на презентациях и выставочных стендах «Инферит ОС», плюс добавлять к технике как ароматические наклейки. Представьте: приобретаете отечественный компьютер, а он еще и источает дух независимости. Тотальное погружение в атмосферу технологического самообеспечения.

В данной истории с парфюмерией чувствуется что-то знаковое. Мы проживаем период, когда независимость превратилась почти что в главный тренд повсюду – от народного хозяйства до культурной сферы. И вот дошла очередь до запахов.

С одной стороны, забавно наблюдать попытки «упаковать» столь абстрактные категории, как технологическая независимость, в парфюмерный флакон. С другой – а отчего бы и нет? Коль скоро речь идет о выстраивании собственной экосистемы повсюду, то логично включить сюда и запахи.

Вполне возможно, через пару лет появятся духи с ароматом продовольственной безопасности или парфюм энергетической самостоятельности. А может, кто-нибудь сочинит композицию с нотками импортозамещения – наверняка выйдет весьма характерный букет.

Если же подходить серьезно, то эпизод с «суверенными» духами довольно точно иллюстрирует общую тенденцию на брендирование всего подряд через концепцию независимости и самодостаточности. Это уже не только политическая или экономическая характеристика – это главная идеология, проникающая в самые неожиданные области.

И, знаете, возможно, в этом присутствует своя внутренняя логика. Коль скоро выстраиваем суверенную цифровую среду, пусть она соответствующе и пахнет. Главное, чтобы аромат вышел приятным – а то еще неизвестно, как в реальности пахнет герметичная закупоренность отдельно взятой страны.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера (и запах)

А то и первой, это смотря как считать - некоторые умельцы, например, вообще доходят до такого уровня статистического мастерства, что умудряются записывать российскую экономику в четвертую в мире. Но мы сегодня не про выверты экономической статистики.

Судя по комментариям к статье про незавидную судьбу Северной Кореи, мысль с помощью наглядных исторических примеров была развернута недостаточно эксплицитно, если читатель позволит мне это выражение для краткости. Благо, среди авторитарных диктатур 20 века у нас порядочно и других нравоучительных уроков, среди которых история КНР выглядит даже позитивным примером того, как можно вылезать из тоталитарного морока.

Пересказывать Википедию желания как-то нет, поэтому пойдем тезисно, широкими мазками.

Нынешний братский Китай как государство в его нынешнем виде возник в 1949 году после победы Коммунистической партии Китая в гражданской войне. До этого там была еще Вторая мировая, которая пришла в эту несчастную страну еще в 1937 году вместе с вторжением империалистической Японии. Потери Китая в этой бойне, видимо, никогда не будут подсчитаны хоть сколько-нибудь корректно - суммарные цифры жертв (военные плюс гражданские) колеблются от 16 до 35 млн.

Тут, к слову, надо сделать оговорку, что КНР это такая страна, где любые статистические данные, особенно по поводу потерь, всегда неточны и вызывают множество разночтений.

Так или иначе, а во вторую половину 20 века молодая китайская республика вошла изрядно потрепанной, истощенной и с экономикой не сильно лучше той самой северокорейской. Что логично - оба государства смогли образоваться исключительно благодаря военной помощи СССР, и сущностно находились на феодальном уровне развития (как и страны Средней Азии в начале 20 века, например).

Обе страны еще роднило и то, что поначалу они активно хотели строить коммунизм по сталинскому образцу и за счет активной финансовой поддержки Советского Союза. С той лишь разницей, что если семейство Кимов в КНДР прежде всего хотело просто сохранить свою власть, то товарищ великий кормчий Мао Цзэдун мечтал об империи мирового масштаба.

Проблемы начались, аналогично с Северной Кореей, после развенчания культа личности Сталина на 20 съезде КПСС в 1956 году - отношения СССР и коммунистического Китая резко охладели, а товарищ Мао начал думать об уникальном, исключительной китайском пути развития.

В этот момент, стоит напомнить, КНР это глубоко отсталая, абсолютно аграрная страна с неграмотным населением, примитивными орудиями труда даже не из 19-го, а из 16-17 веков. Все победы, которые смогла одержать коммунистическая армия к тому времени, были сделаны за счет иностранного оружия, прежде всего советского. Никакой собственной тяжелой промышленности у Пекина на тот момент не было и близко. А хотелось.

Поэтому в руководстве КНР почесали в затылке и решили организовать свой собственный "чучхе" - так называемый курс "трех красных знамен", который заключался в лозунге "быстрее, лучше, экономнее". Суть его, как и в случае с северокорейской доктриной, заключался в идее ускоренного развития собственными силами.

В конце концов, такая огромная страна, столько талантливых людей, почему Запад может, а мы, китайские коммунисты, нет? Так в 1958 году началась эпоха "большого скачка", которая охватила всю страну в форме натуральной истерии. Например, предполагалось в десять раз повысить нормы выработки стали (в аграрной стране без тяжелой промышленности, ага). Для чего миллионы крестьян по всей стране были вынуждены собирать металлолом и переплавлять его в доморощенных домнах ради получения некоего субстрата, который был абсолютно непригоден для промышленных нужд из-за своего низкого качества. Что немудрено - если запихать в печь ложки, лопаты и кастрюли, то получить нормальный металл затруднительно.

Все это статистически это давало рост выработки металла в стране, но приводило к одному неприятному побочному эффекту - отвлеченные на это мероприятие крестьяне не обрабатывали землю, не собирали урожай. Более того, началась повальная коллективизация еще в более жесткой форме, чем это было в СССР в 1930-х, с трудоднями и работой за еду. Плюс к этому партийные гении решили истребить "вредителей" - воробьев (история легендарная, пересказывать не буду).

Что в итоге привело к неурожаям, гибели посевов и, соответственно, к самому масштабному голоду 20 века - сколько народу в самодостаточной КНР погибло за 1959-1961 годы неизвестно и по сей день (в Китае эта тема вообще под запретом). Но ориентировочные оценки доходят до 15 млн человек.

Все это, очевидно, не шибко поспособствовало укреплению власти товарища Мао - в высшем руководстве КНР начались "разговорчики в строю" и шепотки на тему того, что кормчий со своим "новым курсом" как-то не особо ведет страну к процветанию. Результатом этого стало начало так называемой Культурной революции в 1966 году, когда председатель Мао призвал молодежь и подростков безжалостно избавляться от остатков "буржуазии" везде, где только можно (в рядах партийной номенклатуры в том числе).

Что привело к абсолютной жести - взбудораженная молодежь, понимая, что в стране как-то все идет не очень здорово, мягко говоря, кинулась расправляться с воображаемыми "виновниками" всех проблем - неугодными партийными деятелями, учителями, профессорами, врачами и прочей интеллигенцией. Это чем-то похоже на охоту на "троцкистов" в 30-х годах в СССР, только отданную на откуп молодежных банд, которые вообще никаким, даже иллюзорным законом не руководствовались.

Был ли это "особый путь" КНР? Да безусловно, такое мало где еще можно было увидеть. Количество жертв, опять же, не поддается оценке - то ли миллион, то ли 1.6 миллиона. Но важнее, что это на десятилетия уничтожило интеллектуальный потенциал страны и фактически подчистую разрушило систему высшего образования Китая, которая и по сей день не полностью оправилась от последствий Культурной революции.

В итоге охота на "классовых врагов" приняла такой масштаб, что уже через год товарищу Мао пришлось применять армию для разгона одичавшей от безнаказанности и нищеты молодежи.

Примерно так, если говорить очень грубо, выглядели поиски собственного, уникального китайского пути к имперскому величию по заветам "великого кормчего".

К счастью для Китая, в 1976 году "Председатель Мао" отправился к праотцам - на тот момент по ВВП на душу населения КНР находилась где-то на уровне современной Руанды. В ходе классической подковерной возни к власти пришел Дэн Сяопин с командой реформаторов, которые хорошо понимали, что борьбой с воробьями и эксплуатацией рабского труда в нищей стране великую империю не построишь.

Поэтому был взят курс "реформ и открытости", который на самом деле подразумевал создание социалистической рыночной экономики - да, это оксюморон полный, ведь свободный рынок возможен только при капитализме, который по Марксу предшествует социализму. Но реформаторов Дэн Сяопина такие несостыковки вообще не смущали - они хотели нормальную, работающую экономическую систему по западному образцу.

Для этого они отказались от командной, советского типа экономики и открыли Китай для иностранных инвестиций, что было очень продуманным ходом - в миллиардной на тот момент КНР огромное количество людей в буквальном смысле слова работало за еду: 80% населения были неграмотными крестьянами, которые с трудом сводили концы с концами.

И когда пришел иностранный капитал и начал строить свои заводы и фабрики, то запустилась классическая "спираль догоняющего развития". Буквально как по учебнику. Люди потянулись в города на предприятия, где платили маленькие, но живые деньги, эти деньги они начали тратить, создавая спрос, который подстегивал открытие еще большего количества заводов для удовлетворения нужд населения. Похожий процесс проходили практически все западные экономики, только занял он у них лет 300 и был плотно связан с индустриальными революциями. У Китая же на это ушло всего несколько десятилетий - не нужно был ждать изобретения парового двигателя, конвейерной сборки и пр.

Постепенно, за счет относительно дешевой рабочей силы и режима способствования зарубежным инвестициям, КНР стала крупнейшим промышленным центром мира, плотно включенным в глобальную экономику. Поэтому когда некоторые деятели говорят, что Пекин против западных капиталистов, то это слегка напоминает лозунг "пчелы против меда". Без иностранных технологий, бизнес-решений, компетенций и денег никакого бы современного Китая не было и близко - плавили бы в земляных печах ложки с кастрюлями и по сей день.

Потому что экономика это наука, и наука жестокая - за игнорирование или незнание своих законов она мстит безжалостно: голодом, нищетой, разрухой. Товарищ Мао 27 лет водил свою страну в поисках воображаемого особого китайского пути и попутно угробил почем зря миллионы людей. Аналогично Кимы строят в КНДР непонятно что уже 76 лет с похожим, пусть и менее драматичным, результатом.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера