Экономика поэзии: Эволюция литературного гонорара от Пушкина до Пелевина

Одни, как Пушкин, торговались за каждую строчку, другие, как Толстой, отрекались от миллионов из идейных соображений. Финансовая история русской литературы — это история личного выбора между деньгами, принципами и выживанием. Проследим, как этот выбор менялся от эпохи к эпохе.

Золотой век (первая половина XIX века)

Невероятные гонорары Пушкина: Как поэт стал первым литературным олигархом России

Представьте: 1830 год, Санкт-Петербург. Молодой Пушкин заходит в кабинет издателя Смирдина и без тени сомнения запрашивает за свою новую поэму «Борис Годунов» сумму, равную годовому бюджету небольшого поместья. И получает ее!

Золотые строки: счет на миллионы

История с гонораром действительно могла бы войти в учебники по переговорам. Поэт потребовал за рукопись неслыханные 10 000 рублей. Для понимания масштаба современников: · Годовое жалование университетского профессора — 1200 рублей (около 1 млн современных рублей)· Цена хорошей крепостной семьи с землей — 500-800 рублей (420-670 тыс. современных рублей)· Годовое содержание среднего дворянского семейства — 2000-3000 рублей (1,7-2,5 млн современных рублей)

Царское жалованье и петербургская роскошь

С 1831 года по указу Николая I Пушкин получал персональное жалованье в 5000 рублей год — около 4,2 миллиона по современным меркам (примерно 350 тысяч в месяц). Госслужба в чине титулярного советника приносила поэту стабильный доход вплоть до 1835 года. Собственной квартиры в столице у Пушкина не было, и он был вынужден арендовать жилье. Годовая аренда обходилась поэту в 6000 рублей (около 5 млн современных рублей) — больше, чем его годовое царское жалованье.

Для сравнения:

· Годовой оклад мелкого чиновника — 80 рублей (67 тыс. современных рублей)

· Оклад госслужащих рангом выше — 400 рублей (336 тыс. современных рублей)

· Директор департамента получал 6000 рублей (5 млн современных рублей)

Однако сам поэт писал Бенкендорфу:«Эта сумма — 5000 — огромна, но тем не менее не хватает мне для проживания в Петербурге».

Его квартира на Мойке, 12 из 11 комнат стоила дорого, но соответствовала статусу: просторные помещения, парадная гостиная для приемов, конюшня и каретный сарай.

Предметы роскоши и литературные заработки

Обстановка квартиры включала:

· Два стола за 350 рублей (294 тыс. современных рублей)

· Кресло за 75 рублей (63 тыс. современных рублей)

· Зеркало в раме из красного дерева за 550 рублей (462 тыс. современных рублей)

Отдельная статья расходов — рестораны: застолье на семь человек обходилось в 60 рублей (50 тыс. современных рублей).

Спасали литературные гонорары:

· «Руслан и Людмила» — 1500 рублей (1,26 млн современных рублей)

· «Повести Белкина» — 5000 рублей (4,2 млн современных рублей)

· «Борис Годунов» — 10 000 рублей (8,4 млн современных рублей)

· Все издания «Евгения Онегина» —около 40 000 рублей (33,6 млн современных рублей)

Одна строка романа стоила 25 рублей — около 21 тысячи современных рублей.

Финансовая трагедия и царская милость

Парадоксально, но после гибели на дуэли в доме Пушкина обнаружили лишь 300 рублей. Семья не имела средств даже на похороны — погребение поэта оплатил из своих средств граф Строганов. Долги поэта достигли астрономической суммы в 139 тысяч рублей(около 117 миллионов современных рублей). По распоряжению императора Николая I все долги были оплачены из государственной казны. Кредиторам выплатили полные суммы, было освобождено от долгов заложенное имение отца поэта, а также списаны его обязательства перед бюджетом. Император проявил особую заботу о семье Пушкина: вдове писателя выплатили 10 тысяч рублей единовременной помощи (8,4 млн современных рублей), Наталье Гончаровой и детям назначили государственную пенсию (дочерям — до замужества, сыновьям — до поступления на службу), а также распорядились издать сочинения за государственный счет с направлением дохода семье. Пушкин утверждал, что для приемлемого уровня жизни ему требовалось не менее 30 000 рублей в год (25,2 млн современных рублей) — в шесть раз больше его царского жалованья! Этот разрыв между доходами и аристократическими запросами в конечном итоге и привел к финансовой катастрофе, избежать последствий которой помогла только трагическая гибель поэта и милость императора.

Михаил Лермонтов: Наследник пушкинской славы и его литературные доходы

После трагической гибели Пушкина русская литература недолго оставалась без главного героя. Уже через несколько дней после роковой дуэли по Петербургу разнеслось стихотворение «Смерть поэта», а его автор — молодой корнет лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов — неожиданно для себя стал наследником пушкинской славы. Но смог ли он повторить финансовый успех своего великого предшественника?

Родовые имения: материальная основа творчества

Основу благосостояния Лермонтова составляли родовые имения, доставшиеся ему от бабушки — Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Главным источником дохода было село Тарханы в Пензенской губернии — большое поместье с 600 душами крепостных, полученное Арсеньевой в приданое. Именно здесь прошло детство поэта, и сюда он неоднократно возвращался на протяжении всей жизни.

Вторым значительным владением было имение Кропотово в Тульской губернии, унаследованное Лермонтовым от отца. Хотя оно было менее доходным, чем Тарханы, но приносило стабильный доход от продажи зерна и лесных угодий. Суммарный доход с имений составлял 4000-5000 рублей ежегодно(около 3,4-4,2 млн современных рублей). Для сравнения: годовое жалование генерала составляло тогда 2000-3000 рублей.

Офицерское жалованье и литературные амбиции

В отличие от Пушкина, Лермонтов никогда не зависел от литературных заработков. Его годовое содержание как офицера составляло около 1200 рублей (примерно 1 млн современных рублей). Это позволяло ему вести жизнь светского человека, не задумываясь о цене каждого написанного стихотворения. Однако литературная слава быстро стала приносить плоды. За публикацию «Героя нашего времени» в журнале «Отечественные записки» Лермонтов получил 1500 рублей (1,26 млн современных рублей) — больше своего годового офицерского жалованья. Для молодого автора это был несомненный успех.

Особые отношения с императором

Финансовое положение Лермонтова осложнялось его непростыми отношениями с властью. После первого ареста и ссылки на Кавказ в 1837 году он писал: «Меня приговорили к четырем месяцам заключения и переводу в армию… но сохранили жалованье». Это было важной уступкой — многие опальные офицеры лишались содержания. В 1840 году, после дуэли с сыном французского посла, Лермонтов снова оказался на Кавказе. На этот раз — без сохранения жалованья. Бабушке поэта, Елизавете Арсеньевой, пришлось ходатайствовать перед императором о восстановлении содержания внука. Николай I удовлетворил просьбу, но заметил: «Пусть служит, а не пишет стихи».

Несостоявшийся финансовый успех

К моменту гибели Лермонтов находился на пороге настоящего литературного успеха. Отдельное издание «Героя нашего времени» готовилось к печати, велись переговоры о публикации сборника стихотворений. По оценкам современников, потенциальный годовой доход поэта от литературной деятельности мог составить 3000-4000 рублей(2,5-3,4 млн современных рублей). Однако судьба распорядилась иначе. 15 июля 1841 года поэт был убит на дуэли у подножия горы Машук. В отличие от Пушкина, после Лермонтова не осталось больших долгов, но и значительного наследства тоже. Его литературное наследие только начинало приносить доход...

Фёдор Тютчев: Поэт-дипломат на службе империи

В то время как Пушкин и Лермонтов пробивали дорогу на литературном рынке, Фёдор Иванович Тютчев шёл совершенно иным путём. Дипломат, чиновник, аристократ — он никогда не рассматривал поэзию как источник дохода. Его литературное творчество было делом души, а не средством заработка.

Дипломатическая служба: основной доход

Основу благосостояния Тютчева составляла его дипломатическая карьера. Начав службу в Государственной коллегии иностранных дел в 1822 году, он быстро сделал карьеру:

· Годовое жалование чиновника IX класса: 800 рублей(672 тыс. современных рублей)

· В Мюнхене, где Тютчев провёл 22 года, его содержание составляло 5000 рублей (4,2 млн современных рублей)

· В 1858 году, уже будучи действительным статским советником, он получал 6000 рублей в год (5 млн современных рублей)

Для сравнения: директор департамента получал около 8000 рублей в год.

Литературные гонорары: скорее исключение, чем правило

В отличие от многих современников, Тютчев практически не получал доходов от публикации стихов. Он публиковался преимущественно в журналах без гонорара, первый сборник стихов 1854 года был издан по инициативе друзей, а не по коммерческим соображениям, отдельные публикации в «Современнике» приносили символические гонорары — 50-100 рублей за стихотворение.

Имущественное положение и финансовые трудности

Тютчев унаследовал родовое имение Овстуг в Орловской губернии с 400 душами крепостных. Однако управление имением было неэффективным, и доходы с поместья едва покрывали расходы. Годовой доход с имения составлял 2000-3000 рублей (1,7-2,5 млн современных рублей), при этом поэт постоянно имел долги и закладывал имущество. К 1870 году общая задолженность достигла 35 000 рублей (29 млн современных рублей).

Парадокс Тютчева заключался в том, что при внешнем благополучии он постоянно испытывал финансовые трудности. Ему приходилось содержать две семьи (после смерти первой жены он женился на любовнице), вести жизнь на широкую ногу в Европе и Петербурге, устраивать щедрые приемы и выполнять светские обязанности, при этом он совершенно не умел управлять финансами. При жизни Тютчев не получил значительного литературного признания. Только в XX веке его поэзия была по-настоящему оценена.

Фёдор Достоевский: Литература как борьба за выживание

Трагедия финансовой нестабильности

Если Пушкин стал символом финансовой независимости поэта, а Толстой — сознательного отказа от гонораров, то Фёдор Михайлович Достоевский представляет собой трагический пример постоянной борьбы с нищетой. Его биография читается как роман о творческом гении, закованном в кандалы долгов и кабальных договоров.

Кабальные контракты и литературная каторга

Достоевский всю жизнь писал в условиях жесточайшей финансовой необходимости. После возвращения с каторги он оказался в долговой яме: нужно было содержать семью, помогать родственникам, выплачивать кредиты. Это заставляло его работать как литературный поденщик. Самый известный случай — договор с издателем Стелловским в 1866 году. Достоевский продал тому право на издание всех своих сочинений за 3000 рублей (около 2,5 млн современных рублей), но с условием: если до 1 ноября не будет предоставлен новый роман, все права переходили к издателю на 9 лет. Чтобы успеть, автор нанял стенографистку Анну Сниткину (будущую жену) и за 26 дней продиктовал «Игрока» — роман, который спас его от финансового краха.

Гонорары: от нищеты к относительному успеху

Финансовое положение Достоевского постепенно улучшалось, но долги постоянно сводили на нет его успехи:

· За «Преступление и наказание» (1866) он получил 150 рублей за печатный лист (около 126 тысяч современных рублей)

· «Идиот» (1868) принес 250 рублей за лист (около 210 тысяч современных рублей), а общий гонорар от «Русского вестника» за роман составил 7 тысяч рублей (около 5,5 млн современных рублей)

· За «Братьев Карамазовых» (1880) он уже получал 300 рублей за лист(около 252 тысяч современных рублей) — один из самых высоких гонораров эпохи

Годовой доход писателя в последние годы достигал 6000-8000 рублей (5-6,7 млн современных рублей), но большую часть поглощали долги и обязательства.

Что можно было купить на гонорар за «Идиота»

Сумма в 7000 рублей была огромной по меркам 1868 года.

На эти деньги можно было:

· Купить 100 бутылок элитного французского вина·

Оплатить полный четырехгодичный курс обучения в университете

· Снять пятикомнатную квартиру на престижном Литейном проспекте на 7 лет

· Приобрести роскошную карету с парой породистых лошадей

Роковая страсть к рулетке

Особую драму в финансовую жизнь Достоевского вносила его страсть к азартным играм. Неоднократно он проигрывал в рулетку крупные суммы, включая гонорары за только что законченные произведения. Его поездки в Европу часто заканчивались финансовыми катастрофами: выиграв, он не мог остановиться и терял всё. Эта страсть нашла отражение в романе «Игрок», который во многом автобиографичен. Персонаж Алексея Ивановича — это второе «я» самого Достоевского, разрывающегося между творческим порывом и разрушительной страстью.

Наследие и долги

К моменту смерти в 1881 году долги Достоевского составляли около 40 000 рублей (33,6 млн современных рублей). Семья оказалась на грани нищеты. Ситуацию спасла императорская семья: Александр III выделил вдове 2000 рублей единовременно (около 1,7 млн современных рублей) и назначил пенсию 2000 рублей ежегодно. Только посмертные издания произведений постепенно улучшили финансовое положение семьи. К 1900 году тиражи книг Достоевского достигли рекордных показателей, а к 1917 году он стал одним из самых издаваемых русских классиков.

Серебряный век (рубеж XIX-XX веков)

Лев Толстой: Аристократ, отказавшийся от миллионов

Уникальный феномен русской литературы

Лев Николаевич Толстой занимает особое место в истории литературных гонораров. Если Достоевский боролся с нищетой, а Пушкин устанавливал рекорды заработков, то Толстой стал одним из самых богатых русских писателей, сознательно отказавшимся впоследствии от финансового успеха ради философских убеждений.

Аристократическое происхождение и наследство

С самого начала Толстой обладал значительным состоянием. В 1847 году он получил в наследство от родителей:

· 1,47 тысяч десятин земли в Тульской губернии

· Деревни Ясная Поляна, Ясенки, Ягодная и другие

· 330 душ мужского пола

· 4 тысячи рублей серебром

Это обеспечило ему финансовую независимость, редкую для литераторов того времени.

Рекордные гонорары и деловая хватка

Толстой был не только гениальным писателем, но и блестящим предпринимателем. Пока другие авторы получали 100-300 рублей за печатный лист, он требовал и получал 500 рублей, а к 1890-м годам его гонорар достиг 1000 рублей за лист.

Его литературные доходы поражали современников:

· «Война и мир» — 25 000 рублей(≈21 млн современных рублей)

· «Анна Каренина» — 20 000 рублей (≈16,8 млн современных рублей)

· «Воскресение» — 21 915 рублей (≈18,4 млн современных рублей) Что можно было купить на гонорары Толстого

На 20 000 рублей в 1876 году можно было приобрести:

·Дом в Москве и половину дома в Хамовниках

· Четыре дубовые рощи в Рязанской губернии

· 11 четырехместных карет· 22 тысячи ведер баварского пива

За гонорар с «Анны Карениной» Толстой купил дом в Москве за 12 000 рублей, участок леса в Рязанской губернии за 5000 рублей, а оставшиеся 3000 рублей потратил на «мелкие» покупки: брички, гарнитуры, сервизы и сигары.

Философский перелом и отказ от авторских прав

Несмотря на финансовый успех, в 1881 году Толстой пережил духовный кризис и кардинально изменил отношение к деньгам. Он отказался от авторских прав на произведения после 1881 года, разрешил бесплатное издание своих новых работ, попытался отказаться от имущества в пользу семьи и крестьян и начал вести жизнь аскета в Ясной Поляне. Даже после отказа от доходов семья Толстого не бедствовала. Софья Андреевна умно управляла: Доходами от ранних произведений; Имением Ясная Поляна; Издательской деятельностью. Годовой доход семьи составлял 15-20 тысяч рублей (12,6-16,8 млн современных рублей), что позволяло содержать усадьбу и вести образ жизни, соответствующий графскому титулу.

Антон Чехов: Между медициной и литературой

Доктор и писатель: двойная профессия

Антон Павлович Чехов представляет уникальный пример писателя, который до конца жизни совмещал литературную деятельность с медицинской практикой. Его финансовый путь — это история постепенного перехода от написания юморесок для заработка к статусу одного из самых высокооплачиваемых авторов своего времени.

Начало: юмористические рассказы

Чехов начал литературную деятельность как автор коротких юмористических рассказов, которые публиковал под псевдонимом «Антоша Чехонте». В начале 1880-х годов его гонорары были скромными: 5-10 копеек за строку в юмористических журналах, около 50 рублей за рассказ, а годовой доход не превышал 500-600 рублей (примерно 420-500 тысяч современных рублей).

Прорыв и рост гонораров

После признания критиками и читателями гонорары Чехова стали быстро расти: в 1886 году он получал 100-150 рублей за рассказ (84-126 тысяч современных рублей), в 1888 году — 300-400 рублей за произведение (252-336 тысяч современных рублей), а в 1890-е годы — до 1000 рублей за рассказ (840 тысяч современных рублей). За повесть «Степь» (1888) он получил 1000 рублей (840 тысяч современных рублей) — рекордную сумму для повести в то время. Театральные успехи и финансовые инновации

Особый финансовый успех принесли Чехову пьесы: «Чайка» (1896) принесла 1500 рублей за постановку, «Дядя Ваня» (1899) — 2000 рублей, «Три сестры» (1901) — 3000 рублей, «Вишневый сад» (1904) — 4000 рублей. При этом Чехов тщательно следил за финансовой стороной театральных постановок и вел переговоры о процентах с сборов. Еще студентом он вступил в Союз русских драматургических писателей и оперных композиторов, где отстаивал новую для того времени идею: вместо разовых гонораров получать 10% от театральных сборов. Когда московский театр поставил чеховского «Иванова», Антон Павлович заработал 1000 рублей только за первый театральный сезон.

Мудрые инвестиции в недвижимость

Чехов принял стратегическое решение вложиться в недвижимость. Он приобрел несколько дач и земельных участков в Крыму: Гурзуф, Ялта, Кучук-Кое. Покупал он недвижимость по 2-3 тысячи рублей, а через десять лет она стоила уже 15-40 тысяч. Некоторые из участков он продал, другие завещал жене и сестре. Если бы не Октябрьская революция, наследники Чехова были бы очень богатыми людьми по сей день.

Медицинская практика

Несмотря на литературные успехи, Чехов продолжал медицинскую практику: бесплатно лечил крестьян в Мелихове, работал участковым врачом, организовал медицинский пункт во время холерной эпидемии. Его медицинский доход составлял около 1000 рублей в год (840 тысяч современных рублей), но часто он лечил бесплатно, считая это своим гражданским долгом.

Финансовая философия и наследие

Чехов был практичным и расчетливым в финансовых вопросах. Он тщательно вел учет гонораров и расходов — в его архиве сохранились подробные бухгалтерские книги с записями всех литературных заработков. Даже когда издатель Адольф Фёдорович Маркс за 75 тысяч рублей выкупил у Чехова права на все его произведения, этот договор распространялся только на полное собрание сочинений, не считая пьес. Они продолжали приносить Антону Павловичу пассивный доход до конца жизни. Чехов инвестировал в недвижимость: в 1892 году купил имение Мелихово за 13 тысяч рублей, где прожил семь плодотворных лет. Он поддерживал большую семью — содержал родителей, братьев и сестру Марию, выделяя им регулярные пособия. Особую статью расходов составляла благотворительность: Чехов финансировал строительство трех школ для крестьянских детей — в Талеже, Новоселках и Мелихове, на что потратил более 5000 рублей. К концу жизни Чехов стал одним из самых высокооплачиваемых писателей: его годовой доход достигал 15-20 тысяч рублей, за один рассказ он мог получить столько, сколько учитель за год работы, а гонорары в 10-15 раз превышали средние заработки по стране.

Советский период

Владимир Набоков: Русский писатель на мировом литературном рынке

Уникальный путь через границы и языки Владимир Владимирович Набоков представляет собой уникальный пример писателя, успешно состоявшегося в разных культурных и языковых пространствах. Его финансовый путь — это история постепенной трансформации из автора русской эмигрантской литературы в одного из самых влиятельных англоязычных авторов XX века.

Эмигрантские годы: скромное начало

После революции 1917 года Набоков, как и многие соотечественники, оказался в эмиграции, где начал свой литературный путь. Он публиковался в эмигрантских журналах «Современные записки» и других изданиях, получая символические гонорары 5-10 долларов за рассказ. Под псевдонимом Сирин он стал известен в узких кругах русской диаспоры, совмещая литературную деятельность с работой тренером по теннису и репетитором.

Американский период: академическая стабильность

Переехав в США в 1940 году, Набоков смог найти баланс между академической карьерой и творчеством. Он получил профессорскую должность в Колледже Уэллсли с годовым окладом 3000 долларов (около 60 000 современных долларов), затем работал в Корнеллском университете с повышением до 5000 долларов в год (около 100 000 современных долларов). Параллельно он читал лекции в Гарварде и других университетах, ведя систематическую работу над переводами и собственными произведениями.

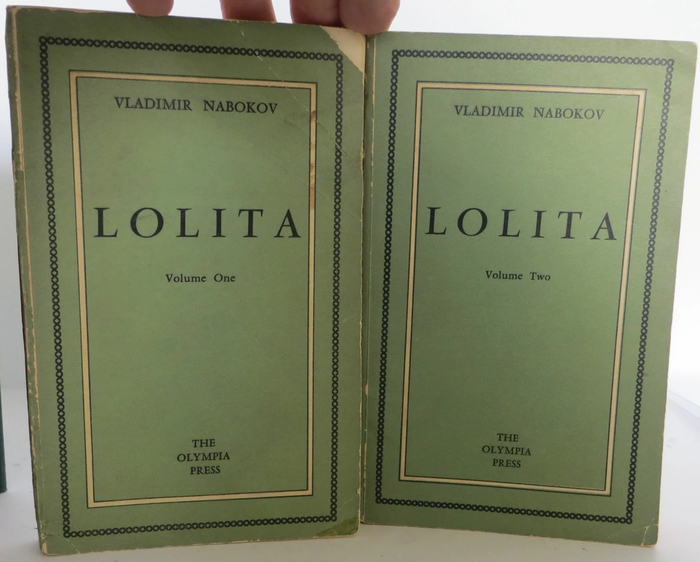

Мировой успех: «Лолита» и финансовый перелом

Публикация «Лолиты» в 1955 году стала переломным моментом в карьере Набокова. Первоначальный аванс от издательства составил 1500 долларов (около 15 000 современных долларов), но после скандальной славы и судебных процессов начался стремительный рост продаж, годовой доход писателя вырос до 100 000-200 000 долларов(около 1-2 миллионов современных долларов)

Профессиональный подход к литературе

Набоков демонстрировал исключительную профессиональную дисциплину: тщательный контроль за авторскими правами и переводами, высокие требования к гонорарам (25 000 долларов за немецкое издание), систематическая работа над каждым произведением и сохранение творческой независимости при коммерческом успехе.

Михаил Булгаков: Гений в тисках цензуры

Трагедия непризнанного гения Михаил Афанасьевич Булгаков представляет один из самых драматичных примеров взаимоотношений писателя и власти в советской литературе. Его творческий путь — это история постоянной борьбы с цензурой, финансовой нестабильности и прижизненного непризнания.

Начало литературной карьеры

Булгаков начал свой путь в литературе после медицинской практики. В начале 1920-х годов его положение было крайне тяжелым: публикация фельетонов в газетах за мизерные гонорары, работа в газете «Гудок» как основной источник дохода, ночная работа при свете керосиновой лампы в неотапливаемой комнате.

Первые успехи и признание

Пьеса «Дни Турбиных» (1926) стала переломным моментом. Постановка во МХАТе принесла первый значительный доход — гонорар за пьесу составил 5000 рублей (около 375 тысяч современных рублей). Пьеса шла с огромным успехом, хотя и вызывала политические споры. Однако уже в 1929 году все пьесы Булгакова были запрещены к постановке, что лишило его основного источника дохода.

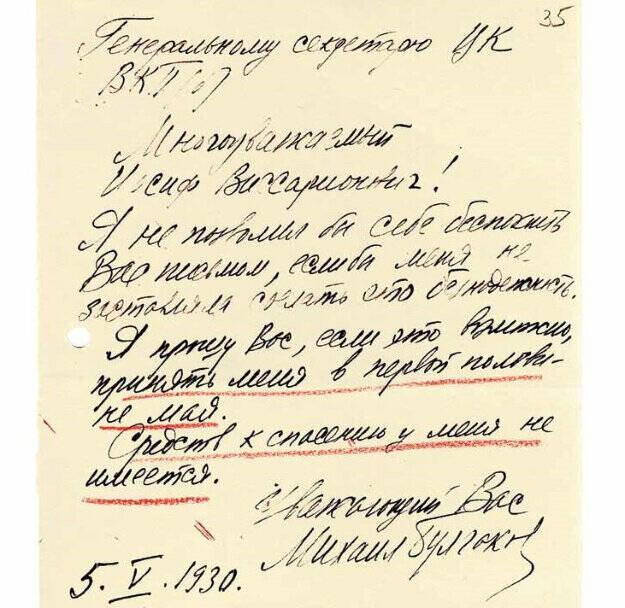

Финансовый кризис и письмо Сталину

К 1930 году положение Булгакова стало критическим: полное запрещение произведений, отсутствие средств к существованию, невозможность устроиться на работу. 28 марта 1930 года Булгаков пишет знаменитое письмо Сталину с просьбой либо разрешить работать, либо отпустить за границу. Результатом стал телефонный звонок Сталина и устройство Булгакова во МХАТ ассистентом режиссера.

Работа во МХАТе и новые трудности

Хотя работа в театре давала стабильный доход, творческая неудовлетворенность росла. Зарплата 200-300 рублей в месяц, отсутствие возможности ставить собственные пьесы, постоянные конфликты с руководством театра.

Создание «Мастера и Маргариты»

Работа над главным романом велась втайне, без надежды на публикацию. Написание растянулось на 12 лет (1928-1940), отсутствие какой-либо финансовой отдачи от работы, осознание того, что роман не будет опубликован при жизни.

Финансовое положение в последние годы

Несмотря на отдельные постановки и публикации, Булгаков жил весьма скромно. Совокупный доход редко превышал 500 рублей в месяц (около 37 тысяч современных рублей), постоянная нужда и долги, необходимость подрабатывать либретто для Большого театра. Трагизм судьбы Булгакова в том, что настоящее признание и финансовый успех пришли лишь после смерти. Первая публикация «Мастера и Маргариты» состоялась через 26 лет после смерти автора, что принесло ему мировую известность и многочисленные издания, экранизации и театральные постановки.

Современность

Виктор Пелевин: Фантом современной литературы

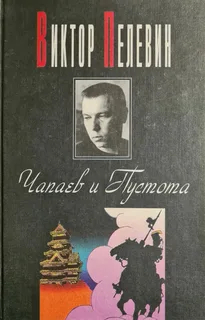

В истории русской литературы было немало загадочных фигур, но Виктор Пелевин, без сомнения, стал самым призрачным гением цифровой эпохи. Его литературная карьера напоминает сложный перформанс, где главным художественным жестом стало тотальное отсутствие автора в публичном поле. При этом он сумел построить беспрецедентно успешный литературный бизнес, оставаясь невидимкой. Путь Пелевина к славе начался в начале 1990-х, когда его первые рассказы появились в журнале «Наука и религия». Уже тогда критики отмечали необычный стиль и глубину его произведений. Но настоящий прорыв случился в 1996 году с публикацией «Чапаева и Пустоты» — романа, который сразу же стал культовым. Тираж первой книги составил скромные 10 000 экземпляров, но уже через год издательства боролись за права на переиздание.

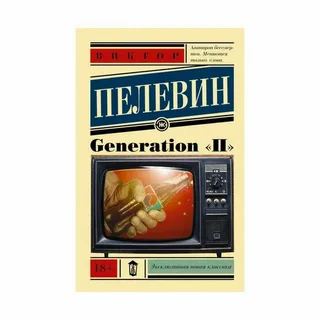

К 1999 году, после выхода «Generation П», Пелевин превратился в литературное явление. Тираж этого романа превысил 300 000 экземпляров, что для постсоветского книжного рынка было феноменальным показателем. По данным издательства «Эксмо», к 2020 году общий тираж книг Пелевина превысил 5 миллионов экземпляров, а его произведения были переведены на 35 языков мира.

Финансовая сторона успеха Пелевина впечатляет не меньше литературной. По информации Forbes, его гонорары за новый роман составляют от 500 000 до 1 000 000 долларов. При этом он сохраняет один из самых высоких процентов роялти в издательском бизнесе — до 20% от отпускной цены каждого экземпляра. Для сравнения: средний гонорар известного западного автора редко превышает 10-15%. Особенность пелевинского успеха в том, что он достигнут без единого публичного выступления. За три десятилетия литературной карьеры писатель не дал ни одного настоящего интервью, не появился на телевидении и не участвовал в литературных фестивалях. Его немногочисленные фотографии — чаще всего старые снимки 1990-х годов — стали частью мифа. Издательская стратегия Пелевина столь же уникальна, сколь и эффективна. Он работает с ограниченным кругом доверенных лиц, а переговоры о новых книгах ведутся через его литературных агентов. По словам бывшего редактора «Вагриуса» Александра Гаврилова, Пелевин всегда тщательно контролирует каждый аспект издания — от дизайна обложки до условий распространения. Интересно, что несмотря на коммерческий успех, Пелевин остается серьезным автором, которого изучают в университетах. Его книги содержат сложные философские концепции, отсылки к восточным практикам и глубокий анализ современного общества. Профессор Оксфордского университета Эндрю Бромфилд называет Пелевина «русским Кафкой цифровой эпохи», отмечая его способность предвидеть культурные и социальные тренды. Финансовые аналитики отмечают, что бренд «Пелевин» обладает уникальной устойчивостью. Даже в кризисные годы его книги продолжают продаваться огромными тиражами. По данным книжного рынка, каждый новый роман Пелевина гарантированно занимает первые места в рейтингах продаж в течение как минимум шести месяцев.

Источники: https://tvspb.ru/programs/stories/3317029 https://finance.rambler.ru/other/41700168-chem-zarabatyval-pushkin-krome-stihov/ https://moneyzz.ru/amp/blog/skolko-zarabatyval-i-tratil-pushkin https://arzamas.academy/mag/315-money https://amp.sport24.ru/life/article-skolko-zarabotal-dostoyevskiy-za-roman-idiot-yemu-platili-namnogo-menshe-chem-pushkinu https://amp.sport24.ru/life/article-skolko-zarabotal-tolstoy-na-romane-voyna-i-mir-v-te-gody-takiye-dengi-byli-nemyslimy https://www.forbes.ru/forbeslife/514618-samyj-dorogoj-roman-tolstogo-i-dolgi-dostoevskogo-skol-ko-zarabatyvali-pisateli?image=489969 https://kg-rostov.ru/life-style/mneniya/pouchitsya-u-klassika-skolko-anton-chekhov-tratil-na-blagotvoritelnost-i-gde-on-bral-dengi/

Спасибо за внимание! Если статья зайдёт, сделаю продолжение с гонорарами иностранных писателей.

Больше интересных статей можете почитать на моём канале - https://t.me/HiveOfStocks