Историю можно изучать по летописям и артефактам. Но есть иная хроника — финансовая. Акции и облигации прошлого являются не просто инвестиционными инструментами. Это капсулы времени, запечатлевшие дух эпохи, её технологии, надежды и, главное, её смертность. Каждая такая бумага — портрет ушедшего мира, будь то мир конкретного труда или целой империи.

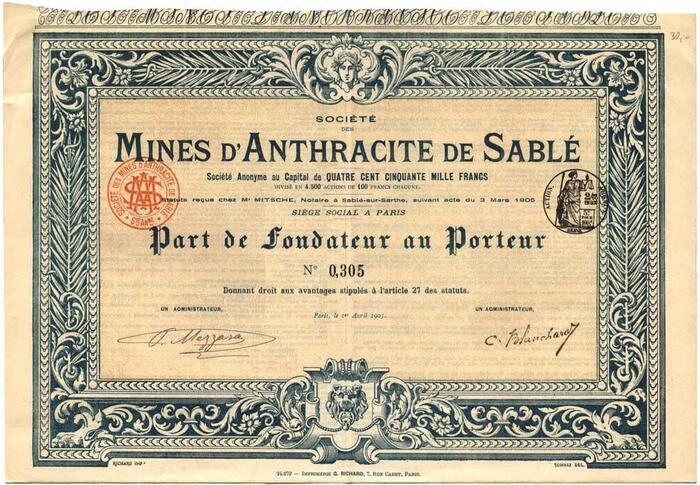

Капитал умершего труда: акции, которые пережили свои профессии

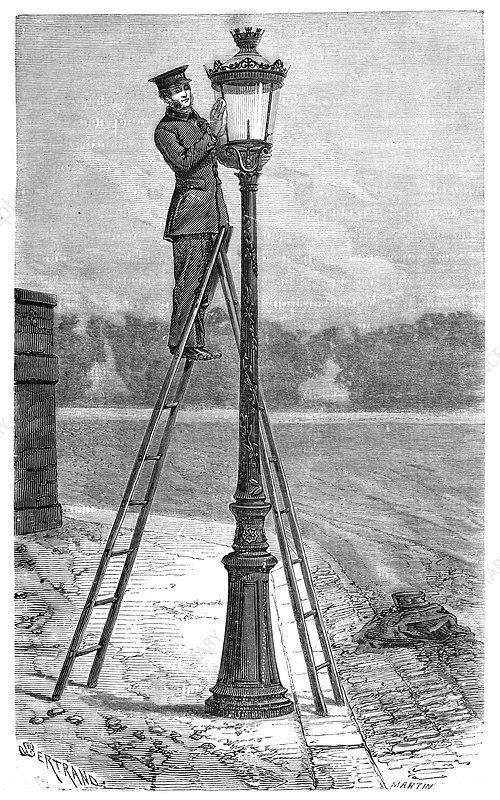

Что связывает инвестора викторианской эпохи и профессию фонарщика? Финансовый интерес. Ценные бумаги прошлого были прямым финансированием конкретного труда, который сегодня кажется музейным. Эти акции — последние материальные следы рабочих миров, навсегда уступивших место машинам и новым технологиям.

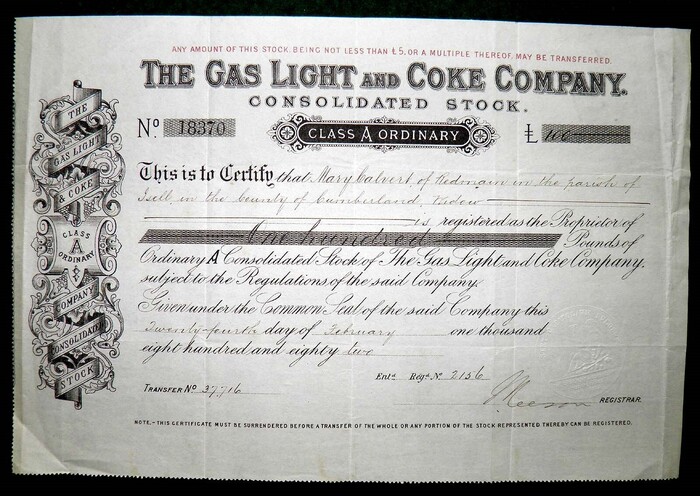

Инвестиции в свет: Бумажная хроника эпохи, когда города зажигали газом.

Перед нами не просто старинная акция, а материальное свидетельство целой технологической эпохи, навсегда изменившей облик городов и быт людей. «The Gas Light and Coke Company» — это имя, которое было синонимом прогресса для лондонцев XIX века.

Представьте себе город, погружённый в кромешную тьму после захода солнца. Единственными источниками света были тусклые масляные фонари да свечи в окнах, а выход в сумерках мог обернуться встречей с карманником. Эта компания принесла в него революцию — светильный газ. Её бизнес был гениален: из каменного угля на гигантских заводах производился горючий газ, который по разветвлённой сети подземных труб — первой в мире городской «паутине» — подавался к тысячам газовых рожков. Лондон, Париж, Берлин — все великие столицы осветились благодаря таким компаниям, радикально увеличив продуктивные часы дня.

Акционеры, покупая эти ценные бумаги, инвестировали не в абстрактный актив, а в саму идею света, безопасности и цивилизованности. Они финансировали инфраструктуру, которая позволила расцвести ночной жизни, театрам, ресторанам и библиотекам. Это была победа над темнотой в прямом и переносном смысле, и дивиденды платила сама цивилизация.

Однако судьба этой бумаги трагически иронична: она стала памятником технологии, которую сама же и похоронила. Уже в конце XIX века тихий, чистый и универсальный электрический свет начал своё победоносное шествие. Томас Эдисон не просто изобрёл лампочку — он изобрёл смерть для газовой индустрии. Газовые фонари, а с ними и бизнес-модель компаний вроде «The Gas Light and Coke», медленно, но неотвратимо уходили в прошлое.

Профессия фонарщика, обходившего город с длинной лестницей, чтобы зажигать и гасить рожки, стала архаичной. Акция, созданная для финансирования света, в итоге сама превратилась в реликвию ушедшей эпохи — элегантный артефакт на плотной бумаге.

1892 год: последний расцвет «верёвочного» капитала

В 1892 году акция Penn Cordage Company была инвестицией в силу, которая двигала мир. Эта фабрика в Филадельфии превращала пеньку и сталь в канаты, державшие мачты парусников, поднимавшие грузы в портах и скреплявшие леса на стройках небоскрёбов. Покупая эту бумагу, вы вкладывались в мышечную ткань промышленной революции.

Но технология уже готовила замену. Парусный флот уступал место паровому, а главный удар нанесла химия. Изобретённый в 1935 году нейлон был прочнее, легче и не гнил в солёной воде. Синтетические волокна за несколько десятилетий перерезали вековые тросы целой индустрии.

Сегодня эта акция — элегантный призрак. Она напоминает, что даже самая прочная, казалось бы, отрасль может раствориться с появлением новой формулы в лаборатории. Капитал, вложенный в натуральные волокна, оказался вложенным в уходящую натуру.

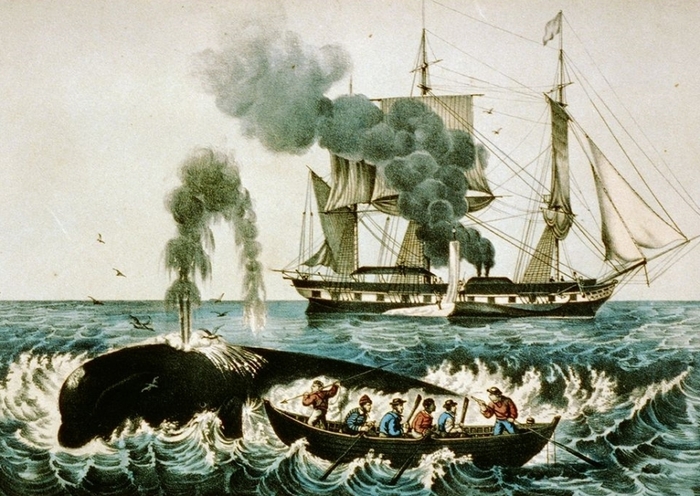

Когда киты были «ходячими нефтяными вышками»

California Whaling Company — это финансовое воплощение эпохи, когда Тихий океан воспринимался как неисчерпаемый промысловый резервуар, а крупнейшие млекопитающие планеты — как ценный биологический ресурс. Покупая её акцию в середине XIX века, инвестор вкладывался не в абстракцию, а в предельно конкретный, осязаемый и связанный с огромным риском процесс. Его капитал финансировал снаряжение китобойных судов, уходивших из Сан-Франциско или Монтерея в рейсы, длившиеся порой годами.

Целью была добыча четырёх ключевых продуктов, каждый из которых имел свой устойчивый рынок: ворвань (китовый жир, бывший основным осветительным и смазочным материалом до эры нефти),спермацет (кашалотовый воск для качественных свечей и косметики), китовый ус (прочный и гибкий материал для корсетов, аксессуаров и даже мебели) и редкая амбра (ценнейший фиксатор для парфюмерии). Этот бизнес достиг своего пика прибыльности на волне «золотой лихорадки», когда бурно растущий Сан-Франциско с его концентрацией капитала и спроса стал главным логистическим и коммерческим центром тихоокеанского китобойного промысла.

Интересно, что сам промысел пережил здесь расцвет сравнительно поздно — именно в 1850-х годах, парадоксальным образом получив мощный импульс от золотой лихорадки, обеспечившей и финансирование, и ёмкий локальный рынок. Ворвань была настолько стратегическим товаром, что даже использовалась для смазки оружия и механизмов в годы Гражданской войны в США.

Сегодня эта ценная бумага существует как исторический документ, запечатлевший краткий, но яркий период в экономической истории Западного побережья, когда благосостояние буквально добывалось из морских глубин, а инвестиции пахли ветром дальних плаваний и дымом береговых жироварен.

Инвестиции в скорость: акция, которая заменила наборщика машиной

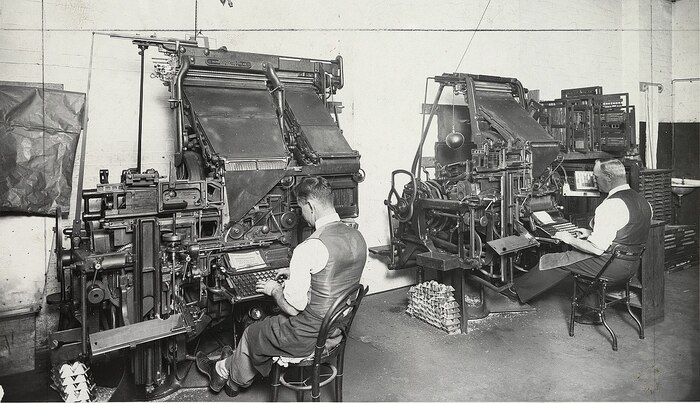

В конце XIX века эта акция была пропуском не просто в прибыльный бизнес, а в самый эпицентр информационного взрыва. Компания Оттмара Мергенталера продавала не станки — она продавала скорость. Её линотип, изобретенный в 1884 году, был первой в мире машиной, которая механизировала набор целых строк текста (отсюда и название: line-o'-type) из расплавленного металла. Это был конец эпохи, когда каждый символ в газете или книге вставлялся вручную наборщиком, часами стоявшим у кассы с сотнями ячеек.

Покупая эту бумагу, инвестор финансировал фундамент современной массовой культуры. Линотип радикально удешевил и ускорил печать, сделав ежедневные газеты с актуальными новостями, дешёвые книги и массовые журналы реальностью. Успех компании строился на прочном фундаменте: она обладала пакетом ключевых патентов, что на десятилетия сделало её практически безальтернативным поставщиком оборудования для крупнейших типографий мира. Её машины стали промышленным стандартом, без которого было немыслимо развитие прессы и, следовательно, общественного диалога.

Но судьба этой акции — хрестоматийный пример созидательного разрушения. Компания, которая похоронила вековую профессию ручного наборщика, сама была обречена следующей технологической волной. Уже в 1960-70-х годах фотонабор, а затем и цифровая вёрстка на компьютерах превратили громоздкие, требующие высококвалифицированного обслуживания линотипы в металлолом. Химические процессы и свет заменили расплавленный свинец, а клавиатура ПК — огромную клавиатуру линотипа. Новая индустрия родилась, даже не вспоминая о своих «железных» предках.

Сегодня эта акция из Бруклина — элегантный памятник эпохи, когда прогресс имел вес, запах раскалённого металла и звон отливаемых строк. Она напоминает, что даже технология, перевернувшая мир, может стать музейным экспонатом, когда на смену ей придёт новая, более чистая и тихая революция.

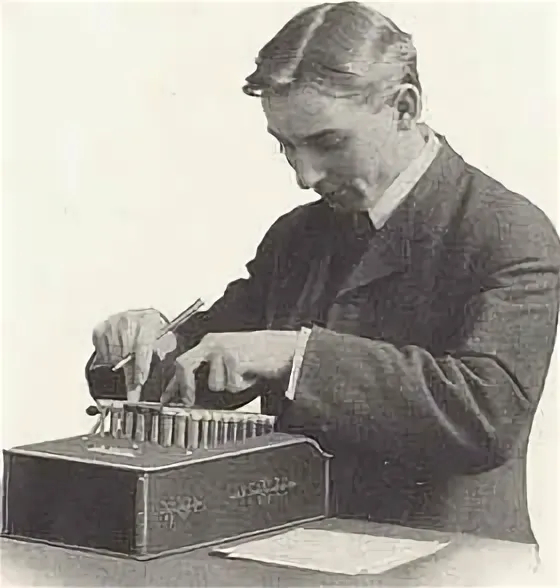

Комптометрист: исчезнувшая профессия, которую финансировала эта акция

Эта акция — свидетельство эпохи, когда самые сложные финансовые и инженерные расчёты выполнялись не электроникой, а механической точностью и человеческим навыком. Comptometer не был просто калькулятором. Запатентованная в 1887 году машина Дорра Фелта представляла собой первый по-настоящему практичный и скоростной арифмометр с клавишным вводом. Её уникальность заключалась в возможности регистрировать число сразу при нажатии клавиши, а не с помощью рычага, что делало оператора — «комптометриста» — самым быстрым счётным устройством в офисе, банке или научном учреждении до середины XX века.

Покупая акцию Comptometer Corporation, инвестор вкладывался не в бездушный станок, а в краеугольный камень офисной эффективности. Эта машина обрабатывала накладные, считала зарплату, сводила балансы и решала сложные инженерные задачи. От расчёта траекторий артиллерийских снарядов во время мировых войн до обработки данных переписи населения — комптометр был там, где требовалась абсолютная цифровая точность и скорость. Его операторы, преимущественно женщины, составляли особую касту высокооплачиваемых и уважаемых профессионалов, чьи пальцы буквально летали по клавишам, издавая характерный стрекочущий звук — саундтрек докомпьютерной эры вычислений.

Однако судьба этой акции была предопределена с появлением первых ламповых, а затем и транзисторных электронных калькуляторов в 1960-х годах. Такие модели, как ANITA (1961) или Friden EC-130 (1963), предлагали ту же функциональность без необходимости в многомесячном обучении оператора, без механического износа и с гораздо большей надёжностью. Механический шедевр, требовавший виртуозности, уступил место тихому электронному устройству, доступному любому клерку. Профессия комптометриста, некогда элитарная, канула в Лету практически за одно десятилетие.

Уходящий транспорт: когда акции двигали прогресс, пока их не обогнали

История транспорта — это история сменяющих друг друга монополий. Сегодняшний инновационный лидер завтра может оказаться в тупике. Акции и облигации компаний, связанных с «уходящим транспортом», — прямое доказательство этого правила. Они фиксируют моменты триумфа технологий, которые либо полностью вымерли, либо изменились до неузнаваемости, оставив после себя лишь ностальгию и красивые сертификаты.

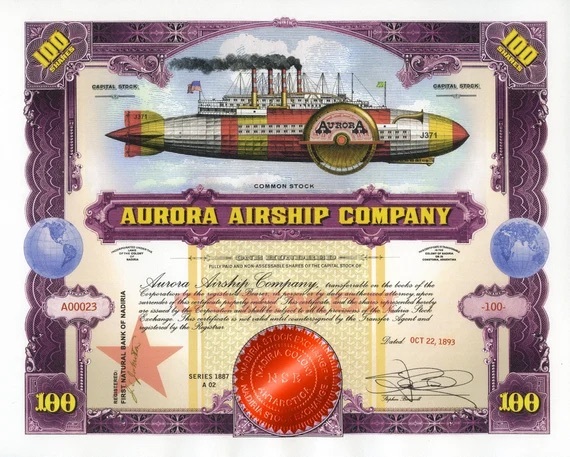

Дирижабельная математика: почему инвестиции в небо упали вместе с «Гинденбургом»

Сто акций Aurora Airship Company, выпущенные в 1893 году, были билетом в главную транспортную утопию XIX века. Дирижабль был не просто машиной, а «титаном с ахиллесовой пятой». Он предлагал неслыханный комфорт: пассажиры «Гинденбурга» в 1936 году пересекали Атлантику за 60 часов в каютах с роялем и душем, наслаждаясь тишиной — шум двигателей почти не проникал в гондолу. Но его экономика была чудовищно хрупкой: для наполнения одного цеппелина требовалось 200 000 кубометров водорода, а безопасный гелий, из-за американского эмбарго, был доступен лишь единицам.

Главным убийцей отрасли стала не катастрофа «Гинденбурга» (1937), а простая арифметика. Новый пассажирский лайнер Boeing 314 «Clipper» в 1939 году перевозил людей через океан вдвое быстрее, а к 1958 году реактивный Boeing 707 делал это уже в 10 раз быстрее дирижабля. Крупнейший в мире цеппелин LZ 129 «Гинденбург» мог принять на борт 72 пассажира, тогда как типичный авиалайнер 1960-х — уже втрое больше. Дирижабль, этот «морской лайнер небес», проиграл гонку за время и эффективность. Его акции, вложенные в идею неспешного величия, обесценились вместе с самой концепцией, превратившись в изящные памятники пути, по которому цивилизация не пошла.

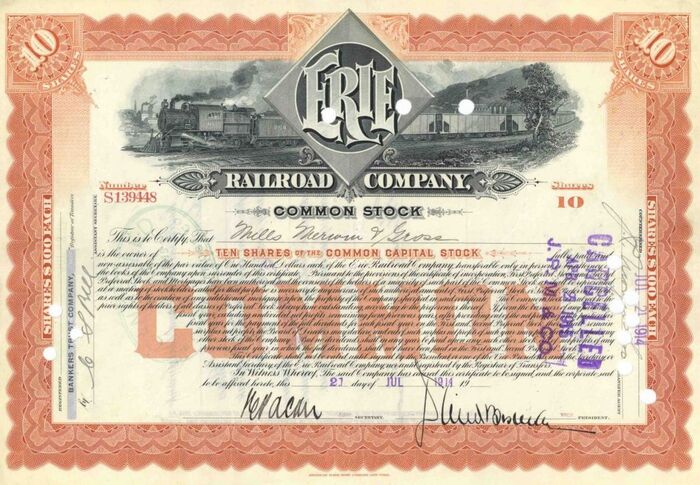

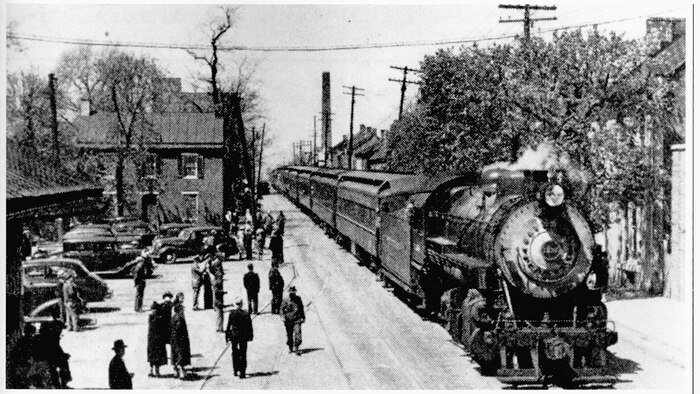

1914 год: акция на вершине железнодорожной империи

10 акций акционерного общества «Railroad Company» 1914 года — это сгусток финансовой истории, застывший на пике могущества стального пути. К моменту её выпуска железные дороги достигли апогея: в США их протяжённость превысила 250 000 миль, что было больше, чем во всём остальном мире. Эта акция была инвестицией в абсолютного монополиста сухопутных перевозок, в инфраструктуру, которая не просто связывала города, а создавала их, определяла стоимость земли и диктовала темп промышленного роста. Именно способность железных дорог за считанные дни перебрасывать миллионы солдат сделала начавшуюся в том же году Первую мировую войну первой в истории «рельсовой» войной, демонстрируя их стратегическое значение.

Однако железнодорожный век достиг своего зенита именно тогда, когда были запущены механизмы его заката. Покупатель этой акции в 1914 году не мог знать, что инвестирует в отрасль, стоящую на пороге фундаментальных потрясений. Государственное регулирование с конца XIX века уже ограничивало всевластие железнодорожных магнатов. На горизонте стремительно набирали силу новые конкуренты: конвейерный выпуск автомобиля Ford Model T дарил человеку личную свободу передвижения, а развитие грузовиков и самолётов готовилось отобрать у поезда самые прибыльные ниши — пассажирские и грузовые перевозки на короткие и средние расстояния.

К середине XX века эпоха, символом которой была эта акция, закончилась. Железные дороги уступили личное путешествие автомобилю и авиации, а массовые пассажирские перевозки в США стали убыточными, что привело к созданию государственной корпорации Amtrak в 1971 году. Таким образом, ценность бумаги, выпущенной в 1914 году, начала необратимое падение уже через пару десятилетий. Сегодня это не финансовый актив, а материализованная ностальгия — артефакт из мира, где будущее было не за скоростью и индивидуализмом, а за мощью, расписанием и незыблемостью стальных магистралей, связывающих континент в единое целое.

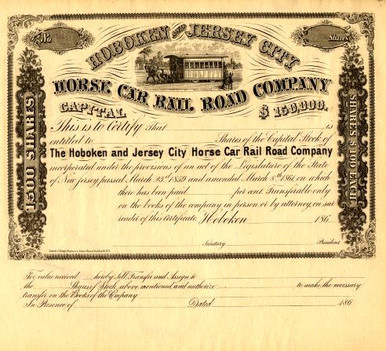

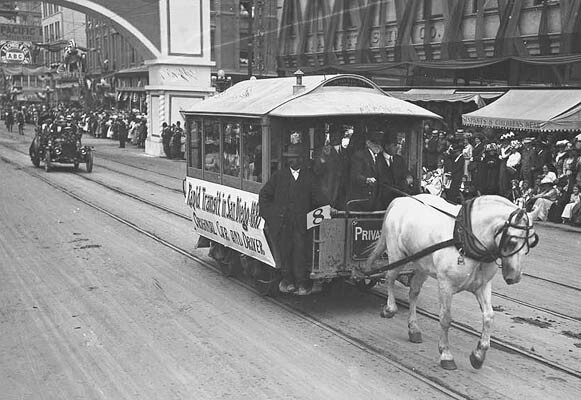

Инвестиции в овёс и сталь: финансовая история конки

Владелец этой акции The Hoboken and Jersey City Horse Car Rail Road Company финансировал транспортную систему, чей «двигатель» требовал не угля, а овса. В 1860-80-х годах такие компании были технологическим прорывом, обеспечившим первый в истории регулярный и относительно быстрый общественный транспорт. Их стальные рельсы, врезанные в булыжник улиц, позволяли одной лошади тянуть вагон с 40 пассажирами — вчетверо больше, чем мог взять обычный конный омнибус. Сеть конки стала каркасом, по которому росли американские города, позволяя рабочим и служащим селиться не в получасе ходьбы от фабрики, а в нескольких милях от неё. Инвестируя в такую бумагу, вы вкладывались не в абстрактную инфраструктуру, а в конкретное расписание, в движение по маршруту, скажем, от парома в Хобокене до ратуши в Джерси-Сити, обеспечивая саму возможность городской жизни в её современном понимании.

Владелец этой акции The Hoboken and Jersey City Horse Car Rail Road Company финансировал транспортную систему, чей «двигатель» требовал не угля, а овса. В 1860-80-х годах такие компании были технологическим прорывом, обеспечившим первый в истории регулярный и относительно быстрый общественный транспорт. Их стальные рельсы, врезанные в булыжник улиц, позволяли одной лошади тянуть вагон с 40 пассажирами — вчетверо больше, чем мог взять обычный конный омнибус. Сеть конки стала каркасом, по которому росли американские города, позволяя рабочим и служащим селиться не в получасе ходьбы от фабрики, а в нескольких милях от неё. Инвестируя в такую бумагу, вы вкладывались не в абстрактную инфраструктуру, а в конкретное расписание, в движение по маршруту, скажем, от парома в Хобокене до ратуши в Джерси-Сити, обеспечивая саму возможность городской жизни в её современном понимании.

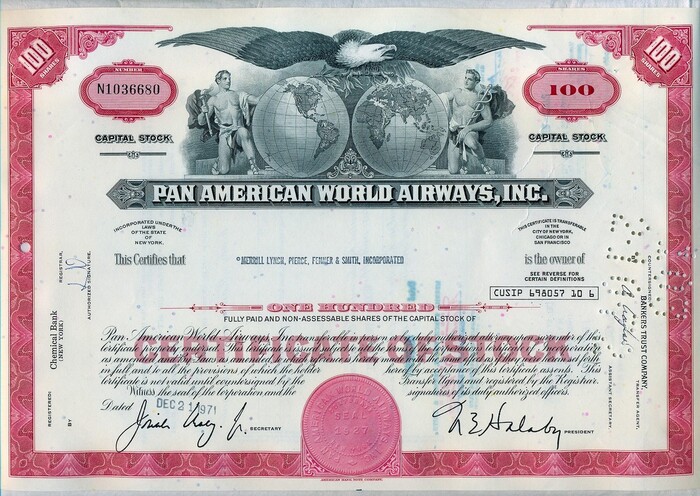

«Летающая лодка» на бирже: почему акция Pan Am не взлетела в будущее

Эта акция Pan American World Airways — не просто бумага, а «золотой билет» в эпоху, когда полёт был синонимом роскоши, авиация — службой избранных, а сама авиакомпания была фактически «внешнеполитическим инструментом» США. В середине XX века Pan Am не конкурировала на рынке — она создавала его, прокладывая первые межконтинентальные трассы к экзотическим берегам. Владелец этой акции инвестировал не в транспортный бизнес, а в символ американской мечты о глобальном господстве, воплощённый в крыльях «летающих лодок» Clipper, названных в честь скоростных парусников прошлого.

Уникальность Pan Am строилась на трёх «китах», недоступных конкурентам. Во-первых, это эксклюзивные правительственные контракты на перевозку почты, превратившие её в монополиста на ключевых международных направлениях. Во-вторых, создание первой в мире глобальной маршрутной сети, от Аляски до Новой Зеландии. В-третьих, безупречный имидж «элитарности и надёжности», где стюардессы были дипломатами в униформе, а самолёты — летающими салонами с полноценными ресторанами. Покупая эти акции, инвестор спонсировал не перевозку, а статус, становясь совладельцем главного проводника США в мир.

Однако империю Pan Am разрушили три революции, которых она не пережила. Первая — демократизация авиаперелотов в 1970-х с появлением широкофюзеляжных Boeing 747 и политики жёсткого низкотарифного регулирования (Deregulation Act 1978). Pan Am, привыкшая к высоким тарифам и эксклюзиву, не смогла конкурировать с новыми агрессивными перевозчиками внутри страны, не имея собственной развитой внутренней сети. Вторая — нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов, которые обрушили рентабельность её огромного флота дальнемагистральных лайнеров. Третья и роковая — катастрофа над Локерби в 1988 году, нанесшая смертельный удар по и без того подорванному имиджу и финансовому состоянию компании. Попытки спастись распродажей активов (вроде знаменитого небоскрёба Pan Am Building) лишь отсрочили конец.

Таким образом, акция Pan Am — это элегантный памятник бизнес-модели, убитой собственным величием. Она олицетворяет путь от государственно-частного партнёрства и романтики первооткрывателей к жестокой реальности массового коммерческого рынка, где не осталось места для «флагманских» авиакомпаний без крепкой «домашней» базы. Её крах в 1991 году стал символом конца целой эры в авиации, когда самолёт был не просто средством передвижения, а воплощением национального престижа.

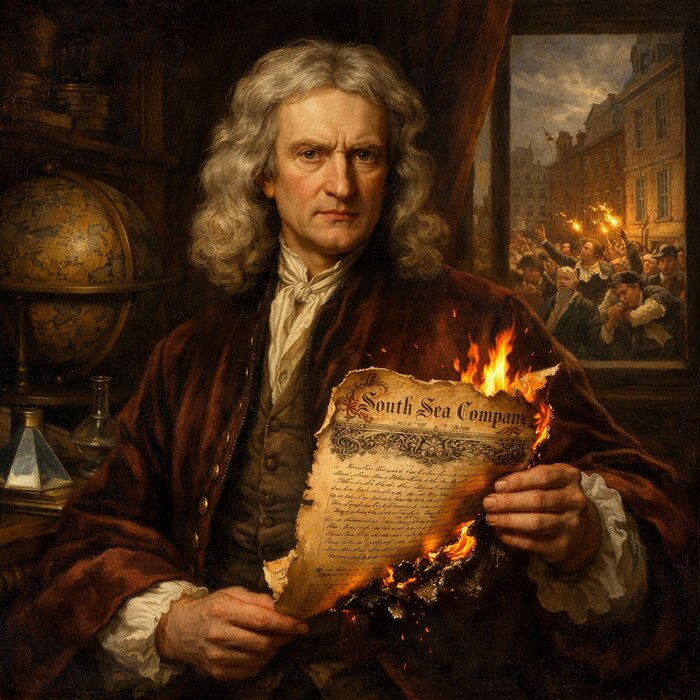

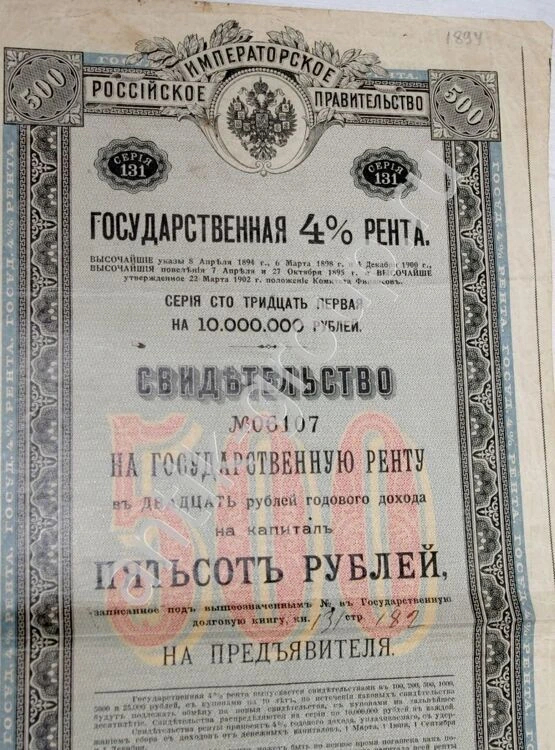

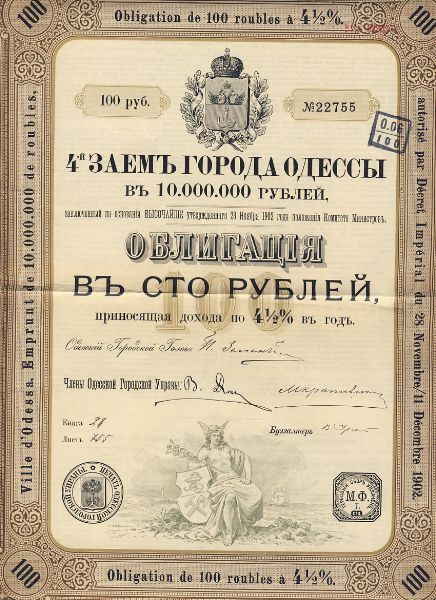

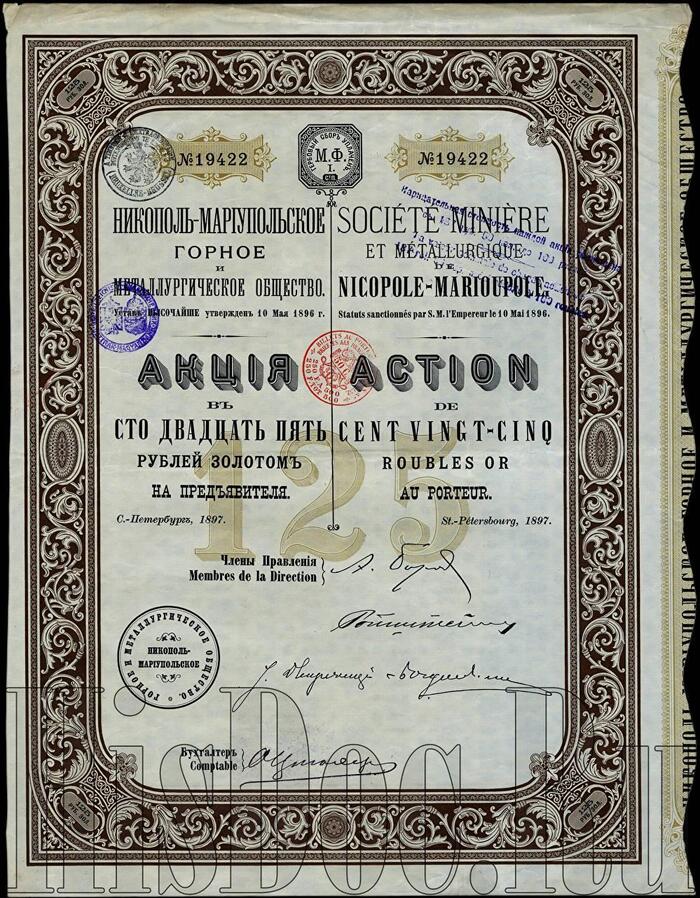

Капитал на пепле империй: как доверие переживает гаранта

Если акции ушедших профессий — это элегия труду, то облигации павших империй — реквием по доверию. Здесь инвестор ставил не на технологию, а на саму идею государства. Он покупал не дивиденды, а иллюзию вечности, скреплённую сургучной печатью и гербом. И проигрывал всё, когда эта иллюзия рассыпалась в прах.

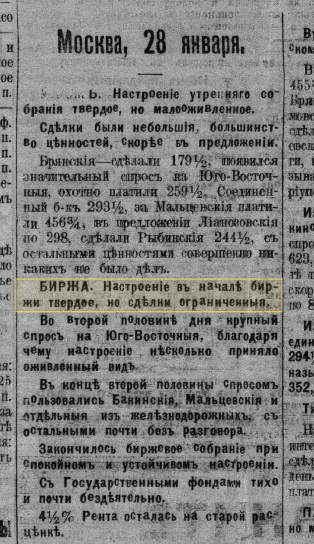

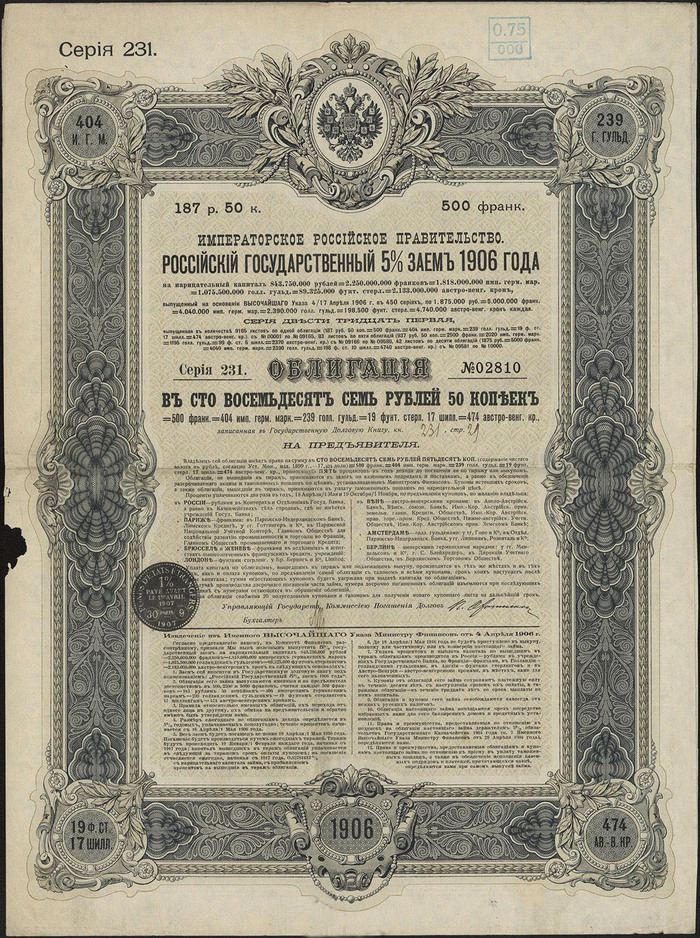

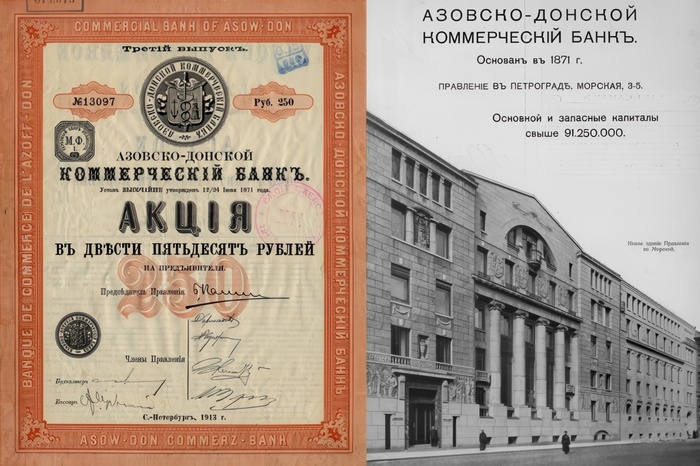

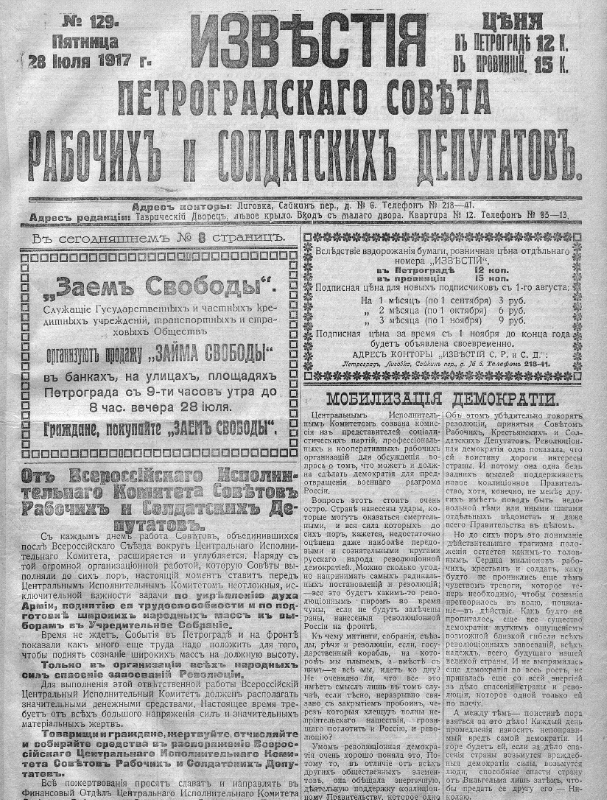

Российская Империя, 5% Государственный Заём 1906 года: Гарантия, которую отменила история

Эта облигация — материальное воплощение веры в незыблемость имперского порядка. Выпущенная для финансирования железных дорог и покрытия долгов после Русско-японской войны, она несла на себе сакральную для инвестора формулу: «Гарантировано всеми доходами Империи». Покупая её, французский рантье или лондонский банкир вкладывался не в бизнес, а в геополитическую константу — мощь династии Романовых, подкреплённую одной шестой частью суши. К 1914 году именно французские частные инвесторы держали около 80% внешнего долга России, считая эти вложения одними из самых надёжных в Европе, надёжнее многих колониальных бумаг.

Технология этого доверия была впечатляющей: облигации печатались на бумаге с водяными знаками, имели сложные виньетки с портретами императоров и практически не подделываемую графику. Финансовый инструмент одновременно служил пропагандой мощи государства. Однако судьба бумаги была предрешена не экономикой, а политическим катаклизмом. 3 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров принялДекрет об аннулировании государственных займов. Подписи Ленина и его комиссаров перечёркивали вековые обязательства, превращая миллиардные инвестиции в макулатуру. Это был не просто дефолт, а идеологический акт: новый мир отказывался платить по счетам старого.

Сегодня эта «пятипроцентная рента» — один из самых массовых артефактов ушедшей эпохи. Её коллекционная ценность — прямая противоположность первоначальной финансовой: она тем выше, чем лучше сохранился этот яркий памятник политического риска. Бумага, созданная как символ вечной стабильности, стала хрестоматийным доказательством того, что даже самая могущественная империя — лишь временный гарант, а её долговые расписки переживают её саму, становясь музейными экспонатами.

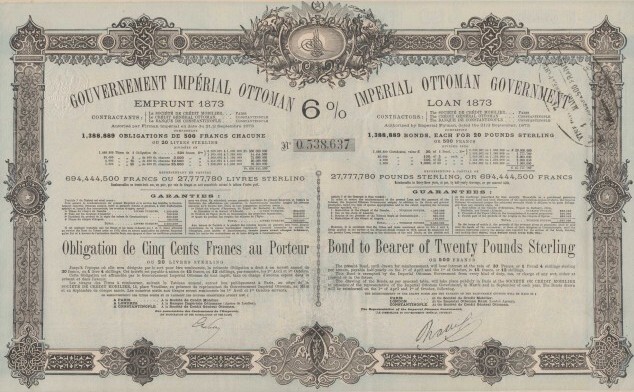

Османская империя, 1873: Когда «суверенная гарантия» написана на обречённом пергаменте

Рассматривая эту двуязычную облигацию Имперского Османского правительства 1873 года, мы держим в руках не просто долговую расписку. Мы держим финансовый снимок агонии. Это — момент, когда самая грандиозная из «ушедших империй» пыталась купить себе будущее, продавая прошлое на лондонском и парижском рынках.

Инвестор, приобретавший эту бумагу, вкладывался в сияющий мираж: в реформы Танзимата, в прокладку железных дорог к Багдаду и Мекке, в модернизацию армии, призванную вернуть империи статус великой державы. Надёжность гарантировалась не просто доходами казны, а самим суверенитетом падишаха, простиравшимся на три континента. Франко-английский текст и двойной номинал (500 франков или 20 фунтов) — это язык глобальных финансов, на котором Империя, уже прозванная «больным человеком Европы», отчаянно пыталась доказать свою жизнеспособность.

Но судьба этой облигации — хрестоматийный пример того, как политический риск материализуется в финансовый крах. Каждая такая бумага была кирпичиком в стене колоссального внешнего долга, который к 1875 году стал неподъёмным. Финансовое банкротство 1875 года и последовавшее за ним провозглашение суверенного дефолта в 1881 году — это не просто даты в учебнике. Это мгновения, когда «гарантированные» 4-5% годовых обратились в пыль, а в Стамбуле был учреждён Управление османского государственного долга (OPDA) — уникальный в истории орган, в котором иностранные кредиторы напрямую контролировали ключевые источники доходов империи (табачную, соляную, спиртовую монополии, налоги на рыболовство и шелк).

Символизм этой облигации достигает апогея в её посмертной судьбе. После распада Османской империи по итогам Первой мировой войны её долги были поделены между государствами-преемниками (Турцией, Сирией, Ливаном, Палестиной, Ираком и др.) согласно Севрскому (1920) и затем Лозаннскому (1923) договорам. Последние выплаты по так называемым «османским долгам» производились уже во второй половине XX века. Фактически, держатели этих бумаг получили долгий и мучительный урок: «суверенная гарантия» переживает самого суверена, но лишь в качестве долгого, болезненного и почти бессмысленного судебного разбирательства истории.

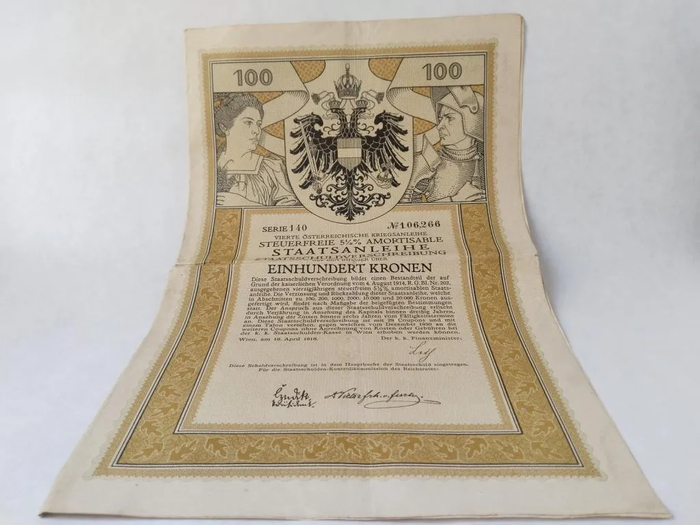

Австро-Венгрия, 1914: Облигация, напечатанная за три месяца до войны

Эта облигация в 100 крон — финансовый снимок империи на грани нервного срыва. Выпущенная в 1914 году с обещанием 5% годовых и полного погашения, она стала одним из последних внутренних займов двойной монархии. Её главная гарантия — шестивековая династия Габсбургов — пережила этот выпуск меньше чем на четыре года. Интересно, что для скрепления австрийской и венгерской половин империи использовалась единая валюта — крона, заменившая в 1892 году прежние гульдены и форентины. Но эта финансовая уния оказалась такой же хрупкой, как и политическая.

Судьба бумаги оказалась трагически ироничной: средства от займа пошли на подготовку к войне, которая и уничтожила империю-эмитента. После 1918 года держатель облигации столкнулся с уникальной ситуацией — его контрагентом стало государство, которого больше не существовало. Долги были хаотично поделены между Австрией, Венгрией и Чехословакией, а чудовищная гиперинфляция в австрийской кроне к середине 1920-х сделала номинал в 100 крон смехотворным. На эти деньги нельзя было купить даже коробки спичек.

Сегодня эта ценная бумага — элегантный памятник финансовой тщетности. Она напоминает, что даже самые прочные государственные гарантии растворяются в огне войн и революций, превращая капитал в исторический курьёз. Вместо ожидаемых процентов инвестор получил редкий коллекционный артефакт — материальное доказательство того, что суверенный риск может быть абсолютным.

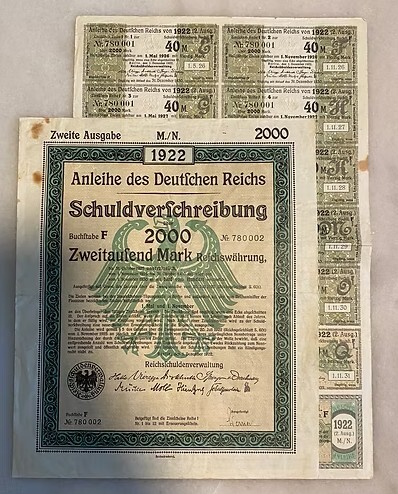

Веймарская Германия, 1922: Облигация, которая обесценивалась быстрее, чем печаталась

Эта облигация Второго выпуска 1922 года номиналом в 2000 марок — не финансовый инструмент, а физическое свидетельство экономического коллапса. Выпущенная всего через четыре года после поражения в войне и Версальского договора, она представляет собой отчаянную попытку Веймарской республики найти хоть какие-то ресурсы в условиях нарастающей катастрофы. Инвестор, купивший её, вкладывался не в будущее, а в отсрочку неизбежного — выплату неподъёмных репараций и финансирование парализованного хозяйства.

Главная драма этой бумаги разыгралась не в политике, а в простой арифметике. К моменту её выпуска гиперинфляция в Германии уже набирала обороты, но ещё не достигла своего апогея 1923 года. «Марка рейхсвалюнг» (имперской валюты) на купюре — это горькая насмешка. Эти 2000 марок стремительно превращались в ничто: если в январе 1922 года за доллар давали около 200 марок, то к декабрю — уже 8000. Буквально за несколько месяцев реальная стоимость облигации сократилась в десятки раз. Государство, формально выполнявшее обязательства, возвращало кредиторам сумму, на которую нельзя было купить и трамвайного билета.

Сегодня эта бумага — хрестоматийный символ того, как деньги могут умирать. Она пережила не только Веймарскую республику, но и саму себя, обесценившись ещё до срока погашения.

Больше архивных документов, финансовых артефактов и их историй — в моём телеграм-канале: https://t.me/+LW4Qmz4rbhMxZjBi