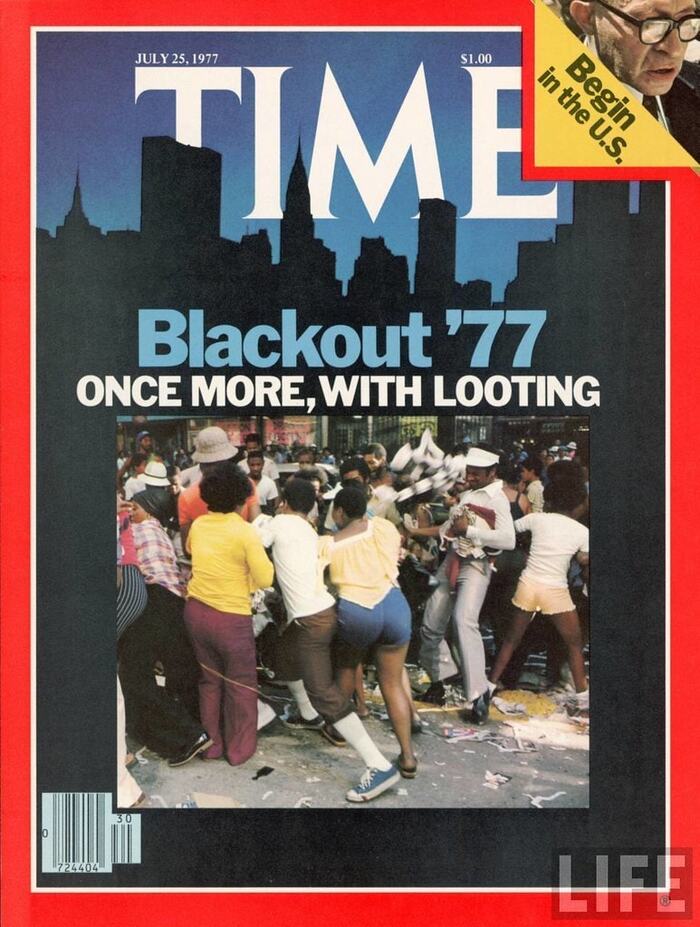

"Судная ночь 1977 года" - когда огни Нью-Йорка потухли и на улицы хлынули тысячи мародеров

13 июля 1977 года примерно в 21:36 Нью-Йорк полностью погрузился во тьму. Поезда с визгом остановились, аэропорты были закрыты, а десятки тысяч людей вышли на улицы грабить.

Все началось с удара молнии в 20:34, который произошел недалеко от атомной электростанции Indian Point в округе Вестчестер, примерно в 60 км к северу от Манхэттена. Эта молния запустила разрушительную цепь событий. Чуть позже два других удара молнии от той же грозы перегрузили подстанции и линии электропередачи. Час спустя вся городская система электроснабжения отключилась.

Блэкаут затронул почти весь Нью-Йорк, кроме южного Квинса, "института Пратта" и нескольких зданий с собственными генераторами. Восстановление началось только утром 14 июля, а полное электроснабжение вернулось через 25 часов.

Свет погас и город мгновенно погрузился в абсолютную тьму - ни уличных фонарей, ни светофоров, ни витрин. В богатых районах Манхэттена люди вышли на крыши и балконы любоваться звёздным небом или отправились пить в местные рестораны и бары, которые в ту ночь работали при свечах. А вот в бедных кварталах Бруклина, Бронкса и Гарлема начался хаос.

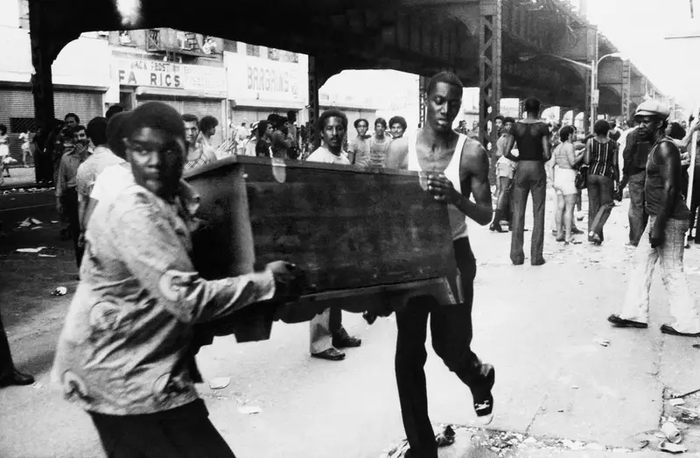

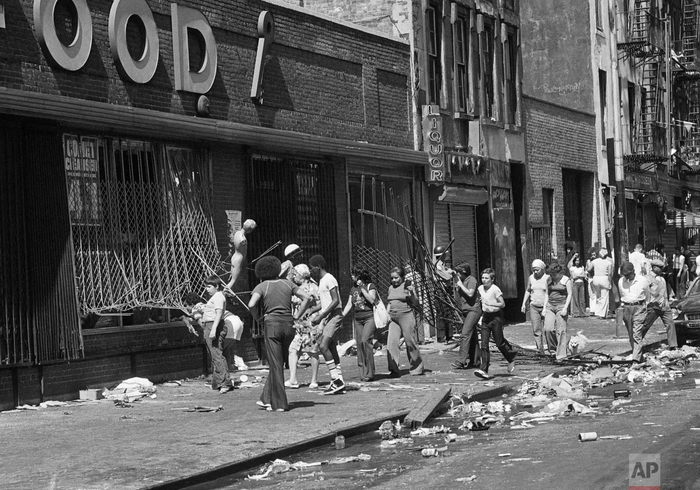

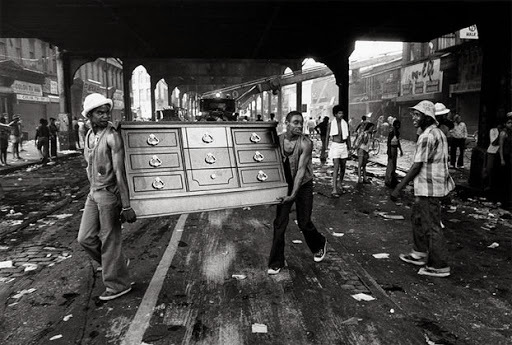

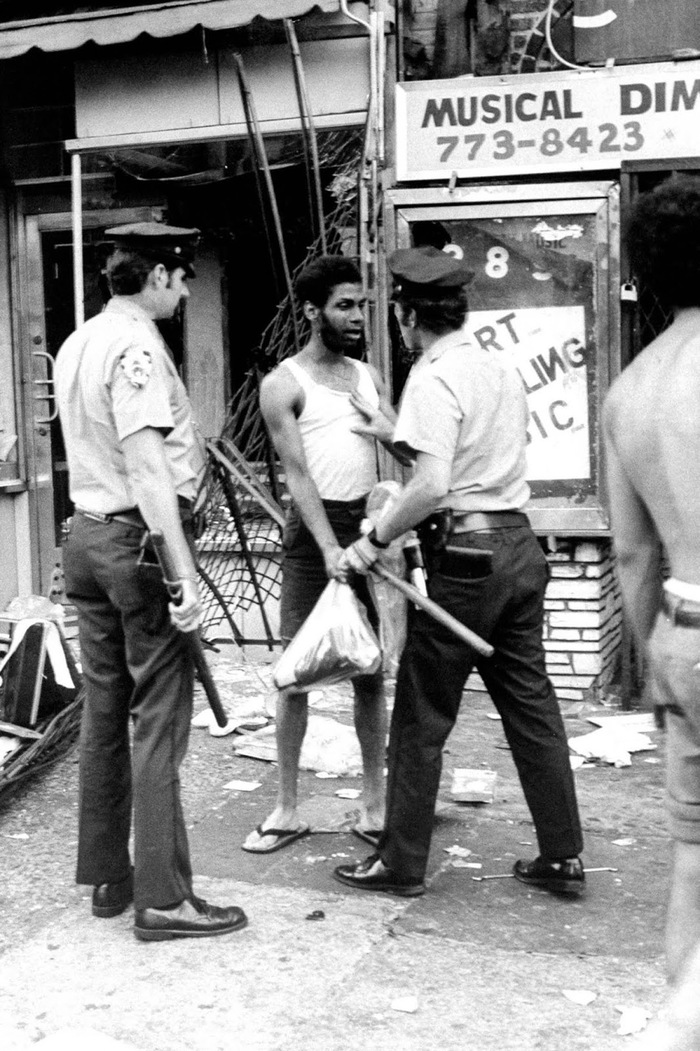

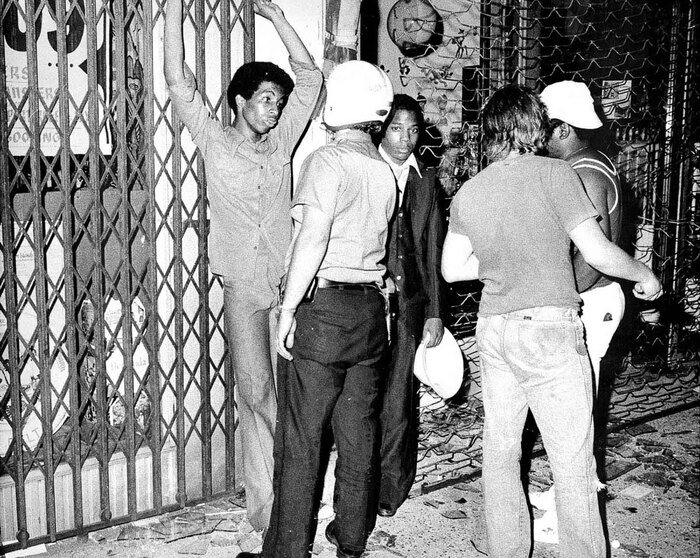

Первые грабежи начались уже через 15-30 минут после отключения света. В начале грабили своих же соседей, многие торговцы не ставили решетки, так как считали себя частью местной общины, но у воров друзей нет. Один из очевидцев описал это так - "где то рядом раздался звук бьющегося стекла, в темноте кто-то разбил витрину небольшого магазина, а через пару минут уже толпы людей выносили все что не прибито". К магазинам подъезжали грузовики, к железным решёткам прицепляли цепи и просто срывали их машиной, а далее поток людей врывался внутрь, попутно избивая владельцев." Люди дрались за диваны и холодильники, грабили друг друга на улицах. Что бы отвлечь внимание полиции и спец служб мародёры поджигали различные здания и машины.

Журналисты пообщались с мародерами и вот их ответы - "Мы бедные, и это наш способ разбогатеть", "Ты пользуешься своим шансом, когда он тебе предоставляется", "Все на улицах вместе, это похоже на вечеринку", "У меня трое детей и нет работы." "У меня была возможность грабить, и я грабил. Я сделаю это снова"

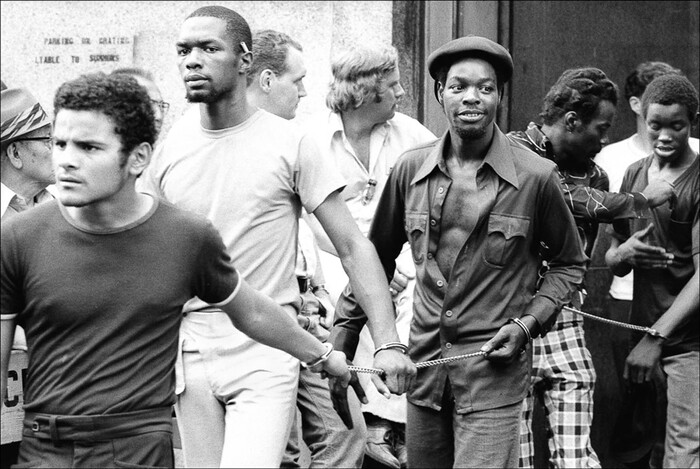

К 22:30-23:00 грабежи уже шли в 31 районе. В Бронксе из автосалона украли 50 "Понтиаков". Полицейские, которые успевали приехать, просто стояли и смотрели - арестовывать было некому и некуда: камеры были переполнены уже к полуночи. Задержанных сковывали наручниками и сажали прямо на тротуар приковывая к чему придется. В результате за одну ночь пострадали 550 полицейских, и были арестованы 4500 мародеров и еще 4 человека погибли.

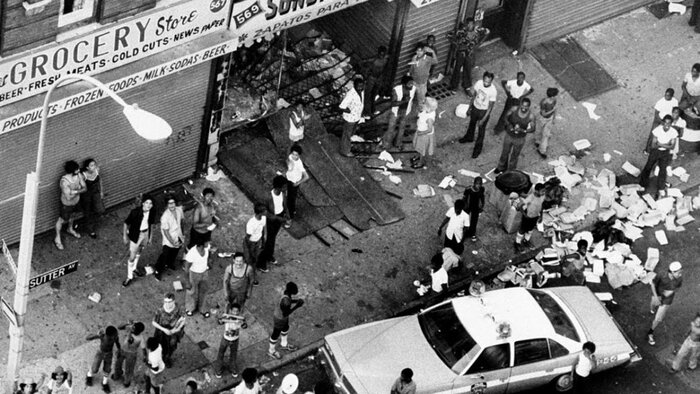

Всего в ту роковую ночь, на улицы грабить вышло около 100 тысяч человек. В общей сложности в результате мародерства и беспорядков было разрушено и разграблено 1616 магазинов. За ночь было зарегистрировано 1037 пожаров.

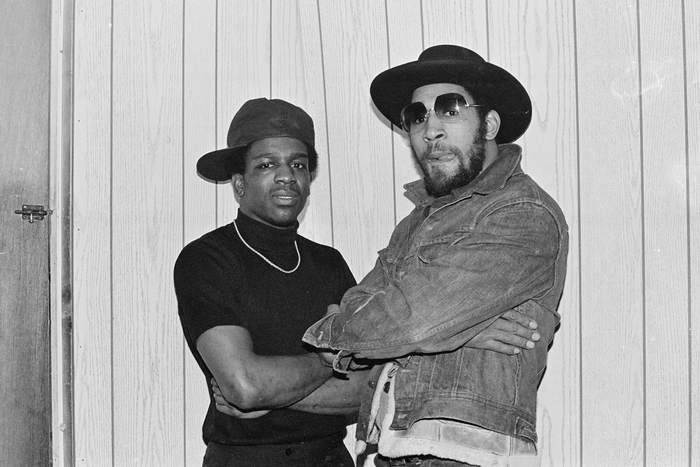

Утром город представлял из себя декорации к военному фильму, вокруг пожары, уничтоженные магазины и машины, фонтанами бьют гидранты. Общий ущерб превысил 300 млн долларов (около 1,5 млрд на сегодняшний день). Но если кому-то плохо, то кому-то должно быть и хорошо. Среди чернокожего населения внезапно появилось много диджеев и хип-хоп исполнителей. За одну ночь они внезапно "нашли" хорошее музыкальное оборудование, которое кто-то просто оставил на улицах.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь, будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.

Так же сообщество в телеграме https://t.me/+Y-znwBrdDJlhMTIy тут выходит, дополнительный контент 18+ и самые кровавые и ужасные истории