Самые дорогие ошибки в истории науки: учёные, чьи идеи оказались губительны для человека

Клавдий Птолемей: человек, который «остановил» Землю

Представьте, что мир вокруг нас неподвижен, а вся Вселенная в медленном танце кружится по идеально гладким сферам вокруг Земли, создавая хореографически выверенный спектакль. Сегодня эта картина выглядит так же логично, как теория о плоской Земле на трёх китах. Однако почти две тысячи лет назад этот взгляд казался наиболее разумным и общепринятым. Почему же человечество так долго заблуждалось и кто оказался автором идеи, стоившей науке столетий задержки?

Клавдий Птолемей — знаменитый древнегреческий учёный, живший во II веке нашей эры в египетском городе Александрии. Его появление в этом городе неслучайно, ведь Александрия оказала огромное влияние на развитие науки, став настоящей «Кремниевой долиной» античности.

В городе были созданы все условия для научной деятельности: знаменитый Мусейон, который можно сравнить с современным научным хабом, и Библиотека. Учёные жили в почёте и получали государственное жалование, что способствовало их творческому процессу.

Руины античной Александрии. Александрия была основана в 332 году до н. э. царём Александром Македонским. Она была столицей птолемеевского Египетского царства и одним из важнейших центров эллинистического мира.

Мусейон Птолемеев стал прообразом современных университетов, где не только обучаются студенты, но и ведутся научно-исследовательские работы.

Сейчас Клавдий Птолемей известен как автор «Альмагеста» — сборника астрономических знаний Греции и Ближнего Востока той эпохи. В этой книге он упаковал все знания греков и ближневосточных мудрецов, добавив свою модель Вселенной — этакий Excel для расчёта планет. Погрешность была 10 градусов. Но для эпохи, где калькулятором служили пальцы, это было прорывом. Начиная с III века нашей эры книгу Птолемея изучали и комментировали во всём мире, чуть больше тысячи лет эта книга считалась самым значимым астрономическим трудом.

А вот о самом Клавдии мы знаем примерно столько же, сколько о создателе первого колеса. Клавдий родился в 100 году н.э., был гражданином Римской империи и большую часть своей жизни прожил в Александрии, в библиотеке которой он работал. Ни семьи, ни хобби, ни даже селфи на папирусе. Зато его идеи пережили падение Рима, тёмные века и несколько эпидемий чумы. Идеи, жившие полторы тысячи лет.

Интересный факт: название «Альмагест», как можно догадаться, имеет арабское происхождение. Изначально книга носила скромное и, возможно, немного скучное название «Математический синтаксис». Однако уже гораздо позже арабские учёные дали ей более известное название. Таким образом, мы знаем этот знаменитый античный трактат по астрономии именно благодаря восточным переводчикам.

Прежде всего, давайте проясним, что такое геоцентризм. Геоцентризм — это представление о том, как устроена Вселенная, в центре которой находится наша планета Земля. Из этой концепции следует, что Солнце, Луна, планеты и звёзды вращаются вокруг Земли.

Многие античные учёные, включая Птолемея, верили в геоцентрическую систему мира. Однако их взгляды основывались на философских размышлениях, а не на математических доказательствах. Но к этому вопросу мы вернёмся позже.

Геоцентрическая система просуществовала до XVI века, пока её не опровергли работы Николая Коперника и Галилео Галилея. Возникает вопрос: почему эта теория, которая кажется нам ошибочной, продержалась так долго? Ответ прост:

- Авторитет Птолемея в этой области был безграничен. Средневековые астрономы цитировали Птолемея, как студенты Википедию.

- Геоцентризм совпадал с церковными взглядами на мироздание. И если ты выдвигал какую-нибудь иную теорию, тебе начинала светить не Нобелевка, а костры инквизиции. Нам с вами сложно это понять, но признать, что наша планета — всего лишь маленький мир среди бесконечно других миров, не так просто.

- Работает – не трогай. А зачем менять рабочую модель в мире, где астрономия еще не начала играть такой ведущей роли?

А вы уверены, что сегодня мы не верим в похожие, кажущиеся удобными заблуждения, просто потому что они слишком привычны и комфортны?

Для античности модель Птолемея была чем-то вроде современных онлайн-карт – работает, хотя иногда маршрут ведёт в тупик. Этой причиной служили эпициклы Птолемея – малые окружности, по которым двигаются планеты. Птолемей мог с завидной точностью прогнозировать затмения и движения планет. Интересно, спорил ли Птолемей на бочку вина о дате затмения? «Слышь, Луну через месяц закроет – ставишь свой хитон?» Система работала, а значит, какая разница, что там в центре Вселенной?

В 1482 году Николай Германус издал карту мира Птолемея. Эта карта была создана на основе «Космографии» Птолемея, который был частью его «Руководства по географии».

Но действительно ли геоцентризм затормозил научный прогресс? Ответить на этот вопрос однозначно крайне сложно, я бы назвал его дискуссионным. Теория Птолемея была удобной, однако она практически полностью исключала возможность нового, революционного понимания устройства Вселенной. Хочу напомнить, что эпициклы были круглыми, а не эллипсами, что, конечно, мешало развитию точной навигации и астрономических измерений. Просто представьте, что у перед вами только ориентировочная карта мира, которая составлена по рассказам купцов: «Плыви на восток, пока не упрёшься в дракона, потом — налево». Это, конечно, утрировано, но только в XVI веке с принятием гелиоцентрической модели стало возможным качественное развитие навигации. Это, по сути, открыло дорогу новым великим географическим открытиям и глобальной торговле.

Конечно, Клавдий Птолемей не был первым, кто придумал геоцентрическую систему. Он был умелым компилятором и лишь подвёл итог длинной традиции древнегреческих астрономов и философов, сделав её общепринятой и удобной для использования.

Именно Аристотель (IV век до н. э.) заложил фундаментальную идею о неподвижной Земле в центре мироздания. В его представлении Вселенная состояла из сфер, вложенных друг в друга, а Земля была центром этой «матрёшки». В отличие от Птолемея, Аристотель почти не интересовался математическим расчётом движений планет. Его модель была скорее философской, чем астрономической, и годилась для дискуссий в академии, но не для расчёта пути корабля. Птолемей позаимствовал у Аристотеля принцип неподвижности Земли и идею совершенных круговых движений небесных тел.

Евдокс Книдский — один из первых греческих учёных, решивших, что философии мало — нужна математика. Он попытался объяснить сложные движения планет и звёзд через систему из нескольких концентрических сфер, вращающихся вокруг Земли. Его система была довольно сложной и громоздкой, но стала первым шагом в сторону математического подхода к астрономии. Клавдий Птолемей взял от учения Евдокса подход к астрономии как к математической науке и понимание, что движение планет можно моделировать математически, через комбинацию простых круговых движений.

Гиппарх Никейский (II век до н. э.) считается одним из величайших астрономов античности. Именно он впервые создал каталог звёзд, описал явление прецессии земной оси и с большой точностью вычислил продолжительность года. Гиппарх развивал геоцентрическую модель с использованием математических приёмов, которые позже Птолемей перенял и существенно усовершенствовал. Птолемей заимствовал от Гиппарха Никейского каталог звёзд и способ их систематизации, а также математические методы вычисления движений планет.

Иллюстрация гелиоцентрической системы мира из атласа Андрея Целлария. Удивительно, но Аристарх Самосский, греческий астроном и философ, впервые предложил гелиоцентрическую систему мира в начале III века до н. э.

Возникает закономерный вопрос: если многие идеи Птолемея были заимствованы у его предшественников, почему именно он стал символом геоцентризма? Ответ прост, но имеет большое значение.

Дело в том, что Птолемей не просто повторил идеи своих предшественников, а систематизировал и детально разработал их в своём труде «Альмагест». Это как если бы вместо множества разрозненных рецептов пирогов вам предложили одну книгу с инструкциями, например: «Добавьте эпицикл — и будет вкуснее». «Альмагест» стал первой в истории полной, математически выверенной и доступной для изучения энциклопедией астрономических знаний античности.

Более того, в Средневековье арабские астрономы выбрали именно Птолемея в качестве главного авторитета, а после них и европейские учёные эпохи Возрождения ориентировались в первую очередь на его работы. Таким образом, благодаря удобству, точности и систематичности именно Птолемей стал центральной фигурой геоцентрической астрономии, оттеснив на второй план даже таких гигантов античной науки, как Аристотель и Гиппарх.

Любопытно, что в науке часто побеждает не тот, кто первым озвучивает идею, а тот, кто делает её понятной и удобной для других. Так что Птолемей не изобретал велосипед — он просто сделал его «продаваемым».

История Птолемея и геоцентризма ярко иллюстрирует, как долго ошибочные идеи могут удерживать человечество в плену своих предубеждений. Но эта же история учит нас и другому: любая научная теория — это ступень, благодаря которой рождаются новые вопросы, а вслед за ними и новые ответы.

Ошибаться естественно, главное — суметь вовремя обнаружить заблуждение и двинуться дальше. А какие из наших сегодняшних представлений о мире покажутся потомкам столь же наивными, как нам — геоцентризм Птолемея?

Гален: анатомия одной ошибки длиной в тысячу лет

Теперь представьте, что вас лечит врач, который ни разу не заглянул в учебник по анатомии. Звучит довольно страшно. Однако на протяжении почти тысячи лет люди лечились именно так: по рекомендациям человека, который никогда не видел внутренних органов человека своими глазами. Речь идёт о Клавдии Галене, известном враче античного Рима, чьи ошибочные представления об устройстве тела человека управляли медициной вплоть до эпохи Возрождения.

Клавдий Гален (ок. 130-200 гг. н.э) – выдающийся философ и врач античности, который внёс огромный вклад в науку о человеческом организме. Уроженец Пергама (ныне – Турция), он родился в семье обеспеченного архитектора и, благодаря деньгам отца, мог позволить себе заняться чем-то «возвышенным» – медициной. Гален после смерти отца путешествовал по различным провинциям Римской империи и островам древней Греции. После того как в путешествие он как морская губка впитал в себя местные знания и медицинские традиции, Гален вернулся в Пергам, где подрабатывал врачом гладиаторов. Спустя некоторое время он перебрался в Рим, где продолжил свою врачебную практику.

Клавдий Гален – это человек, чьи труды буквально цементировали представления о человеческом теле на века. Его авторитет был столь непререкаем, что даже ошибки считались истиной. Вот в каких областях был известен Гален:

Анатомия. Гален довольно скрупулезно и подробно описал строение человеческого тела и дал название некоторым мускулам, суставам и костям. Именно он первым начал устраивать вивисекции – не слишком приятную для испытуемых практику, но весьма полезную для науки. К примеру, он разработал методику вскрытия мозга, причём на живых животных. В общем, не лучший друг зоозащитников.

Физиология. Гален так подробно, как смог изучил функцию лёгких и механизм дыхания, установив, что диафрагма и грудные мышцы расширяют грудную клетку, втягивая воздух в лёгкие. Он смог доказать, что сердце в организме качает кровь, которая течёт по сосудам, тем самым впервые создав первую теорию кровообращения.

Хирургия. Гален давал рекомендации по лечебной физкультуре, лечению пиявками и компрессами.

Фармакология. Гален проделал титанический труд в этой области, описав несколько сотен видов лекарств природного происхождения и даже систематизировал их. Он пришёл к выводу, что целительную силу имеют не сами лекарственные растения, а какие-то неизвестные вещества, которые в них находятся.

В чём подвох? Всё просто: Гален изучал анатомию не на людях, а на обезьянах, свиньях и других животных. В Древнем Риме вскрытие человеческих тел было под строгим запретом, поэтому учёный решил не усложнять себе жизнь и предположил, что люди устроены примерно так же, как его подопытные. Кажется логичным? Ну, отчасти. Но догадаться, к каким странным выводам это привело, несложно. Перечислю ошибки, которые смогли поставить медицину на паузу:

Позвоночник по версии Галена: 24 позвонка вместо 33. Кажется, что это мелочь, но в Средние века влияние Галена было настолько сильным, что даже если врачи обнаруживали какие-то несоответствия, они пытались объяснить их, опираясь на учение Галена.

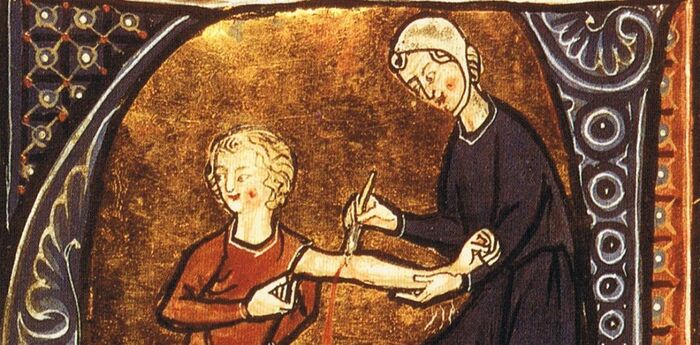

Теория крови: Гален был уверен, что кровь образуется в печени, попадает в сердце, а затем бесследно исчезает, расходуясь организмом. Именно на этом «открытии» позже строились практики кровопускания – средневековые врачи уверяли, что лишняя кровь вызывает болезни. Спойлер: часто пациентов это убивало. Санти, Байрон и Вашингтон не выразили благодарности Галену за свою смерть, хотя все они умерли от кровопускания.

Свиньи похожи на людей: Раз Гален изучал внутренности животных, то и вывел простую формулу: «человеческое тело похоже на тело обезьяны». Именно поэтому средневековые врачи даже не пытались проверить, как оно устроено на самом деле – зачем, если Гален уже всё «исследовал»? В результате хирургия и физиология погрязли в догмах, которые никто не пытался пересмотреть.

Почему, несмотря на такие критические ошибки, анатомия Галена продержалась так долго?

Во-первых, потому что «так принято». Средневековье не очень-то любило новшества, а вскрытие человеческих тел вообще считалось кощунством. Церковь была категорически против этого, в то время как Гален считался единственным и непогрешимым медицинским авторитетом.

Во-вторых, критическое мышление и Средневековье – вещи несовместимые. Попробуйте усомниться в трудах Галена – и вы моментально окажетесь в списке подозреваемых в ереси. Его труды не изучали, их зубрили, переписывали и передавали из поколения в поколение, как священное писание.

Но всё изменилось в эпоху Возрождения. Именно тогда врачи наконец-то получили возможность изучать реальное человеческое тело, а не представлять его на основе свиных туш. Ключевым моментом стали работы Андреаса Везалия, основателя научной анатомии. Этот человек исправил более 200 ошибок Галена, доказав, например, что кровь не испаряется, а циркулирует по замкнутой системе. Но не все были готовы к таким откровениям. Когда Везалий публично вскрывал тела, его не просто осуждали – ему угрожали. Ведь он покушался на истины, в которые верили полторы тысячи лет.

Парадокс Галена в том, что он одновременно подарил медицине мощный толчок вперёд и на века затормозил её развитие. Несмотря на ошибки, его труды по диагностике, хирургии и фармакологии оставались основой медицины вплоть до Нового времени.

Какие сегодняшние медицинские теории покажутся нашим потомкам такими же нелепыми, как ошибки Галена?

Томас Миджли: учёный, который чуть не погубил человечество

Держу пари, что имя Томаса Миджли вам ни о чём не говорит. Но если вы хоть немного знакомы с его «подвигами», то поймёте, почему его влияние на мир можно сравнить с открытием ящика Пандоры – только не мифического, а вполне реального. Встречайте Томаса Миджли — гения, который умудрился накосячить так, что даже Птолемей с Галеном покажутся вам ангелами. Этот человек совершил два открытия, каждое из которых нанесло планете огромный ущерб. Миджли выбил уж очень редкую ачивку.

Томас Миджли (1889–1944) – блестящий химик и, как оказалось, один из главных «изобретателей-катастроф» XX века. Автор более 100 патентов, работавший на General Motors, он на полном серьёзе считал, что помогает человечеству. На практике же его открытия вызвали две крупнейшие экологические катастрофы прошлого века.

Начало XX века – автомобили грохочут, моторы перегреваются, детонация бензина сокращает срок службы двигателей. Учёные ищут волшебную добавку, которая увеличит октановое число топлива и решит проблему раз и навсегда.

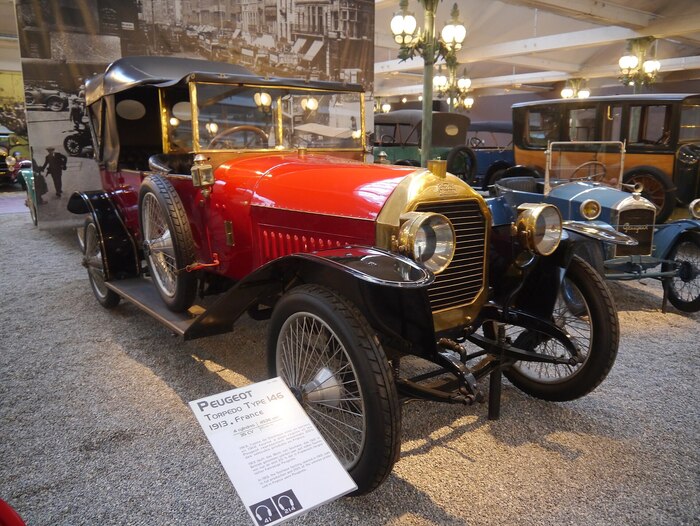

Красавицы 1910-1920-х годов.

Справился с этой задачей герой нашей статьи — Томас Миджли. В 1921 году он придумал тетраэтилсвинец — дешевую и эффективную присадку, которая позволяла машинам работать как часы. Этот бензин приобрёл популярность благодаря своей дешевизне и эффективности. Машины работали идеально, моторы служили дольше, и автомобильная индустрия стремительно развивалась. В чём был подвох?

В свинце. Сегодня мы прекрасно знаем, что даже малые дозы свинца вызывают серьёзные нарушения в организме человека, особенно у детей. Поступая в организм, свинец в нём задерживается и постепенно замещает кальций, вызывая хроническое отравление. Отравление свинцом вызывает проблемы с нервной системой, нарушение памяти и интеллекта, повреждения органов и в итоге — смерть.

Но кого это волновало? Бензин со свинцом продавался под гордым названием «Этилированный», а сами нефтяные корпорации активно доказывали, что всё это «пережитки паникёров».

Ирония в том, что опасность была очевидна с самого начала. Сам Миджли в 1923 году тяжело отравился свинцом, несколько месяцев лечился, но… продолжил защищать своё изобретение. Ни он, ни его работодатели не остановили производство и продажу этилированного бензина, игнорируя предупреждения медиков. И только в 2021 году (!) этилированный бензин был окончательно запрещён во всём мире.

Как вы думаете, почему, несмотря на доказательства вреда для здоровья, коммерческая выгода часто оказывается важнее жизней миллионов людей?

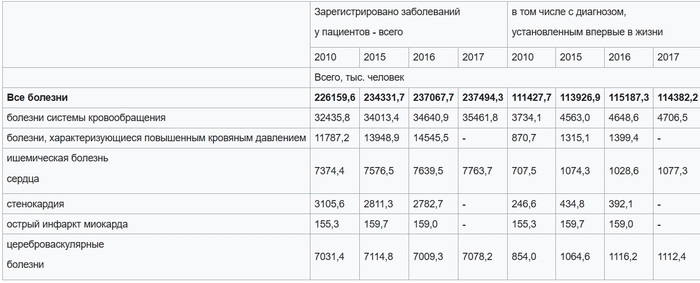

Чтобы не быть голословным, давайте перейдем к цифрам.

- По данным ВОЗ, отравление свинцом в XX веке привело к миллионам случаев умственной отсталости, неврологических заболеваний и смертей.

- Средний IQ американцев, родившихся в эпоху свинцового бензина, снизился на 3–10 пунктов.

- В общей сложности, американцы 1951–1980 годов рождения потеряли 824 097 690 пунктов IQ – и это только в США!

Теперь, когда вы захотите в шутку поддеть своего друга, вы можете сказать ему, что его поведение стало результатом влияния изобретений Томаса Миджли.

Но одного лишь вредного изобретения было бы недостаточно, не так ли? В 1930-х годах Миджли решил заняться ещё одним «полезным делом» — созданием нового безопасного хладагента для холодильников и аэрозолей.

Так появились фреоны (ХФУ – хлорфторуглероды) – вещества, которые не взрываются, не токсичны для человека и кажутся абсолютно безвредными. Но что в этом случае могло пойти не так?

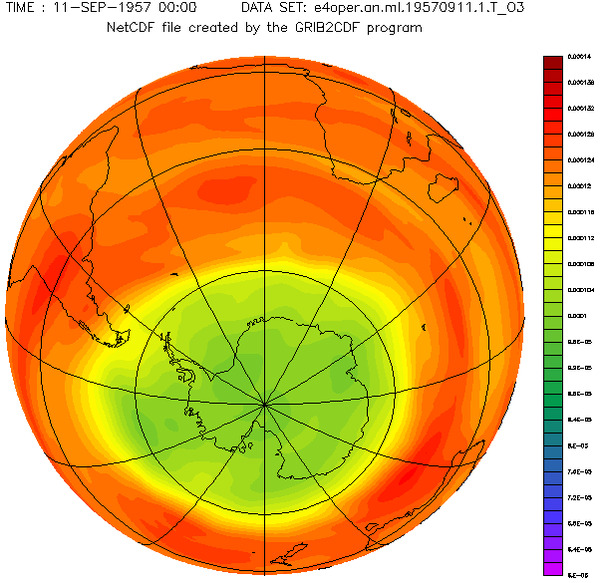

Не прошло и полвека, как учёные обнаружили одно маленькое «но»: ХФУ копились в атмосфере, а хлор вступал в реакцию с озоном из стратосферы, формируя кислород и окись хлора. Фактически, учёные смогли доказать, что ХФУ разрушает озоновый слой, который бережно оберегает нашу планету от ультрафиолетового излучения. И каковы были результаты? Огромные озоновые дыры над Антарктидой и Арктикой, рост случаев рака кожи, катаракты и пачек других болезней.

Антарктическая озоновая дыра в сентябре с 1957 года по 2001.

Сам Миджли предстал перед Богом в 1944 году, так и не узнав, какой глобальный вред он нанёс планете. Только в 1987 году мир наконец одумался и подписал Монреальский протокол, который постепенно вывел фреоны из производства. Озоновый слой начал восстанавливаться, но процесс займёт ещё несколько десятилетий.

История Томаса Миджли – идеальный пример того, как великие открытия могут обернуться катастрофой. Его никто не упрекнёт в злых намерениях, но факт остаётся фактом: этот человек оказался одной из самых разрушительных сил XX века.

Но главный вопрос – не повторяем ли мы сейчас эту же ошибку? Какие технологии XXI века покажутся нашим потомкам такими же опасными, как свинцовый бензин и фреоны?

Трофим Лысенко: как один агроном разрушил советскую науку (а может быть, и государство)

Представьте себе учёного, чьи идеи не просто ошибочны, но губительны. Теперь добавьте к этому 100 грамм поддержки от высших политических кругов и щепотку безжалостного уничтожения несогласных. Какой суп у нас получится? Правильно, наваристый на идеологии и густой от катастроф.

Этот «повар» – Трофим Лысенко, советский агроном, чьи псевдонаучные теории загнали в тупик советскую биологию, затормозили развитие науки на десятилетия и привели к продовольственным кризисам. Его борьба с несогласными даже получила особое название – «лысенковщина».

Трофим Денисович Лысенко родился 17 сентября 1898 года в селе Карловка Полтавской губернии. Он был советским агрономом, быстро сделавшим карьеру в 1930-е годы, предложив, казалось бы, революционные идеи по увеличению численности сельскохозяйственных культур. Лысенко утверждал, что можно получить новые сорта растений с помощью внешнего воздействия (например, поиграть с настройками температуры и влажности), считая, что приобретённые признаки будут унаследованы.

Вторым пагубным воздействием Лысенко на советскую науку был его метод яровизации – проращивание семян перед посевом при низких положительных температурах. Он полагал, что таким образом растения станут устойчивыми к холоду и дадут отличный урожай. И каков же был результат? Отрицательный, на практике методы Лысенко не дали нужного результата.

Кроме того, Лысенко заявлял, что гены – это буржуазная выдумка, а растения можно «воспитывать», заставляя их передавать потомству приобретённые свойства. Считалось, что пшеница может превратиться в рожь, если «правильно» её растить.

Почему же такие псевдонаучные идеи обрели такую популярность? Наверно, самой главной причиной являлось то, что СССР в 1930-е годы искал быстрые пути решения продовольственных проблем. Не стоит забывать, что именно в 1932-1933 годах в СССР произошёл страшный массовый голод, который затронул в большей степени территорию современной Украины, России и Казахстана. Цифры жертв голода обычно варьируются от 3 до 8,5 миллионов людей. Страна отчаянно нуждалась в чуде.

И вот появился человек, который пообещал такое чудо. Его теории казались простыми, дешевыми и удобными – но в итоге они лишь усугубили ситуацию.

Но самая настоящая катастрофа случилась, когда Лысенко получил личную поддержку Иосифа Сталина. В 1948 году генетика была официально объявлена «буржуазной лженаукой». Под жернова «лысенковщины» попали многие генетики, большинство из них лишились работы, а некоторые были репрессированы или погибли в лагерях. Советский Союз буквально выключил важнейшую научную дисциплину.

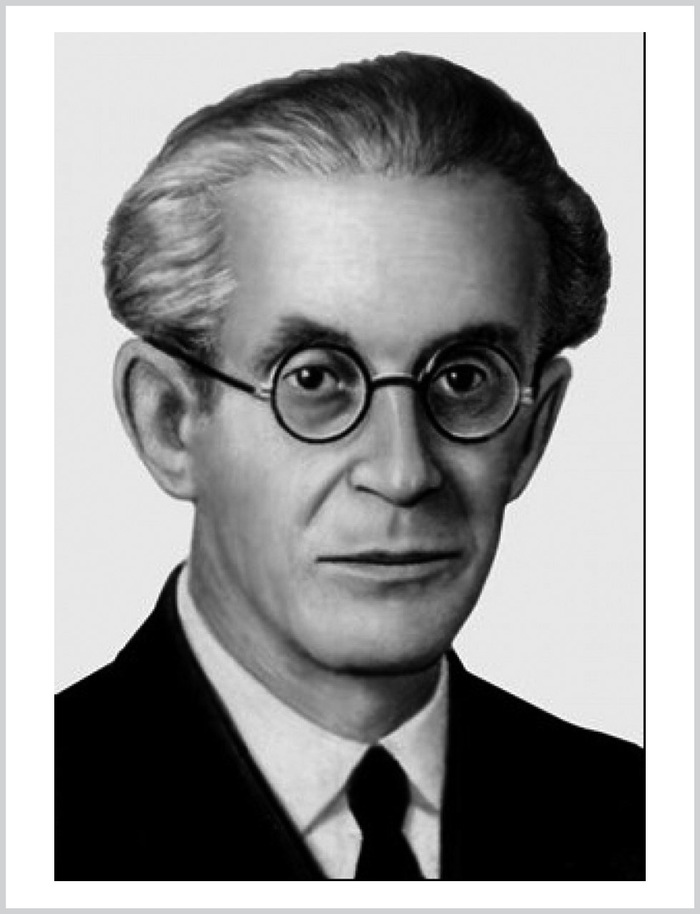

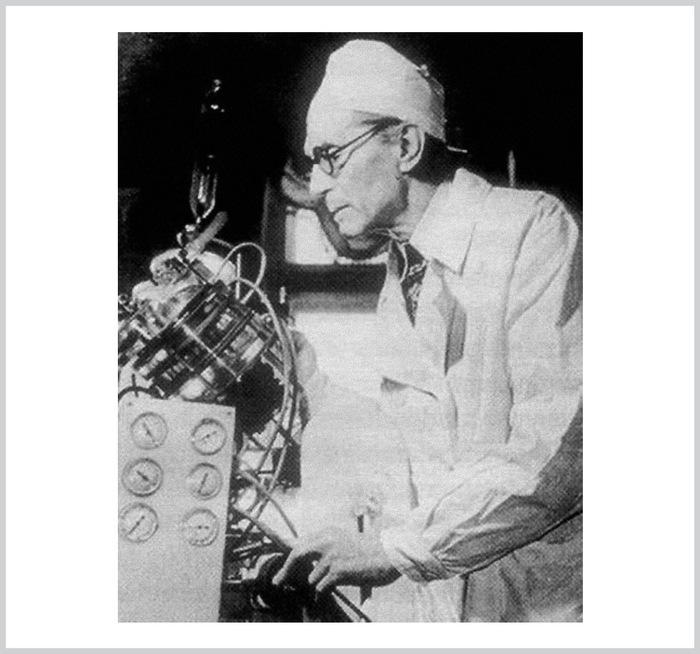

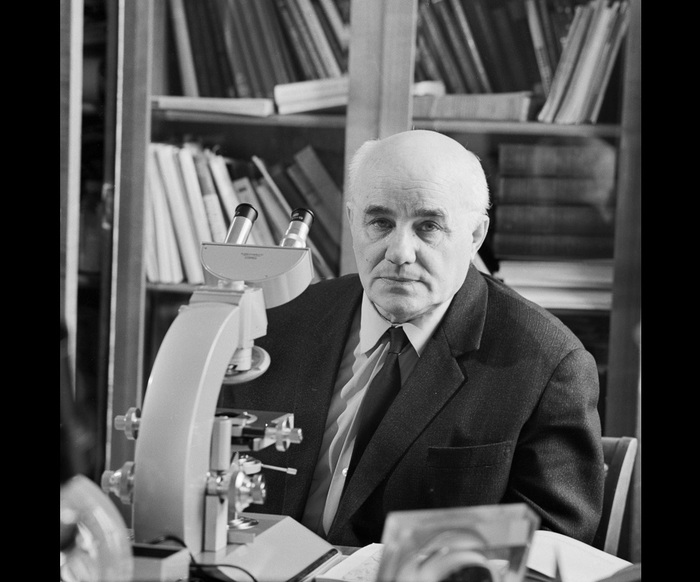

В 1940 году был арестован известный советский генетик, ботаник, химик и селекционер Николай Вавилов за свои высказывания об утопичности идей Лысенко. Светило советской науки был отправлен в заключение и умер в тюрьме, в то время как Лысенко руководил сельскохозяйственной наукой страны. Парадокс: Советский Союз, мечтавший стать передовой научной державой, уничтожил собственную элиту науки руками псевдоучёного.

Николай Вавилов, кто ты без партбилета? Учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, общественный и государственный деятель.

Ошибки Лысенко нанесли удар не только по генетике, но и по биологии и сельскому хозяйству. Отказ от признания наследственности, основанной на генах, привел к практически полному запрету исследований в области генетики и селекции. Это остановило развитие биологии в стране почти на 30 лет. А ведь всего лишь спустя пять лет, в 1953 году, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли ДНК.

Но трагедия заключалась не только в запрете генетики. Внедрение псевдонаучных методов Лысенко вызвало массовое падение урожайности и привело к новым продовольственным кризисам. Проблемы с продовольствием, которые пытались решить с помощью его идей, только усугубились. К тому же уничтожение генетики привело к утрате целого поколения ученых, которые могли бы продвинуть науку вперед.

После смерти Сталина в 1953 году позиции Лысенко начали ослабевать, но его влияние сохранялось ещё долгие годы. Лишь в 1964 году группа советских учёных, среди которых был Андрей Сахаров, открыто выступила с резкой критикой лысенковщины. Через год Лысенко был окончательно отстранён от руководства, и его идеи отправились в мусорную корзину истории.

История Лысенко – это пример того, как политика, подмявшая под себя науку, может привести к катастрофе. Когда исследования начинают зависеть не от объективных фактов, а от идеологических установок, проигрывает не только наука – проигрывает всё общество. Научный прогресс требует свободы мысли, а там, где её нет, неизбежно появляется новый Лысенко, который готов объяснить, что гены – это миф, а пшеница вот-вот сама превратится в рожь.

Ансель Киз: человек, который посадил мир на сахар

Думаю, что у каждого из вас есть знакомый или родственник, страдающий диабетом. Теперь представьте, что, возможно, в этом есть заслуга одного человека. Знакомьтесь, Ансель Киз – учёный, который объявил войну жирам и превратил сахар из сомнительного удовольствия в почти безобидный продукт.

Представьте, что вам ежедневно твердят: «Сливочное масло — это зло, а вот сахар — ничего страшного». Да, сегодня это звучит дико, но подобная концепция считалась научно доказанной и не подлежала сомнению на протяжении всей второй половины XX века. Как так получилось, что один человек смог убедить миллионы людей отказаться от жиров и заменить их горой углеводов?

Ансель Киз (1904–2004) был не просто диетологом, а настоящей суперзвездой науки и СМИ XX века. Он разработал так называемую «липидную гипотезу», согласно которой употребление жиров ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям. Люди тут же бросились исключать жиры из своего рациона – особенно когда Киз подкрепил свои идеи масштабными «научными» исследованиями.

Ключевым трудом Киза стало знаменитое «Исследование семи стран», опубликованное в 1978 году. В теории всё выглядело великолепно: жители семи разных стран с разными пищевыми привычками, чьи данные якобы доказали, что жиры вызывают болезни сердца. Казалось бы, вот оно – железное подтверждение гипотезы.

Но был один маленький нюанс. На самом деле стран было не семь, а двадцать две, но Киз просто выкинул из выборки те, где его теория не подтверждалась. Вот такой вот научный подход. Подогнать факты под гипотезу – это, конечно, смелое решение, но оно сработало.

Самое страшное случилось, когда пищевые корпорации поняли, что на этом можно заработать миллиарды. Все обезжиренные продукты на вкус напоминали картон, а значит, нужно было срочно чем-то заменить жир. И тут сахарные компании решили проблему радикально – начали повсеместно добавлять в продукты сахар.

Пропаганда Киза и сахарных компаний была более чем убедительной. Целые поколения людей начали избегать жиров и заменять их углеводами, в первую очередь сахаром. Иронично, что продукты с пометкой «обезжиренный» воспринимались людьми как полезные, уже даже на подсознательном уровне. Но на самом деле многие из этих продуктов были переполнены сахаром и искусственными добавками. На сегодняшний день согласно ГОСТ производителем разрешено не указывать на этикете компонент, которого в продукте меньше 2%. Это позволяет маскировать 2% сахара и 2% сахарозаменителя.

Масло уже можно было продавать только контрабандой, зато на полках красовались килограммы печенья, хлопьев и батончиков, которые якобы помогали «держать форму». В результате с 1975 по 2016 год уровень ожирения в мире вырос в три раза, а количество больных диабетом увеличилось с 100 миллионов до 460 миллионов человек. Совпадение? Не думаю.

Но самое пикантное открылось в 2016 году, когда в журнале JAMA Internal Medicine опубликовали архивные документы. Оказалось, что в 1960-х сахарная индустрия заплатила гарвардским учёным (в пересчёте на сегодняшний день около 50 тысяч долларов), чтобы они заявили, что жиры – это главный враг, а сахар тут вообще ни при чём. Бизнес есть бизнес. А люди тем временем продолжали избегать жирного мяса и масла, но пили литрами сладкую газировку, искренне считая, что ведут здоровый образ жизни.

И только в конце XX века научное сообщество начало подозревать, что с гипотезой Киза что-то не так. В 2000-х учёные из Гарварда и других исследовательских центров провели новые крупные исследования и выяснили, что жиры, особенно натуральные, необходимы организму, а вот сахар – действительно опасен. Другими словами, за последние 50 лет мир старательно избегал жиров, зато ел тонны углеводов и увеличил риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ансель Киз не был злодеем, который мечтал о глобальной эпидемии ожирения. Но его заблуждение, помноженное на огромные деньги пищевой индустрии, стало одной из самых масштабных ошибок XX века.

А теперь вопрос: что ещё из того, что мы считаем полезным, на самом деле является просто удачным маркетингом?

Заключение: почему важно помнить об ошибках великих учёных?

Клавдий Птолемей, Гален, Томас Миджли, Трофим Лысенко, Ансель Киз – это лишь малая часть длинного списка людей, чьи ошибки затормозили науку и прогресс на десятилетия. Они не хотели зла, но в итоге их идеи стали катастрофами.

Наука – это не высеченная в камне истина. Она развивается методом проб и ошибок. И если ошибка превращается в догму, подкреплённую политикой или коммерцией, цена оказывается слишком высокой.

Вывод прост: критическое мышление спасает жизни. Если очередное «научное открытие» слишком выгодно для корпораций или политиков – стоит задуматься. Потому что, возможно, спустя 50 лет кто-то напишет статью о том, как очередная гениальная идея превратила мир в помойку.