Лига историков

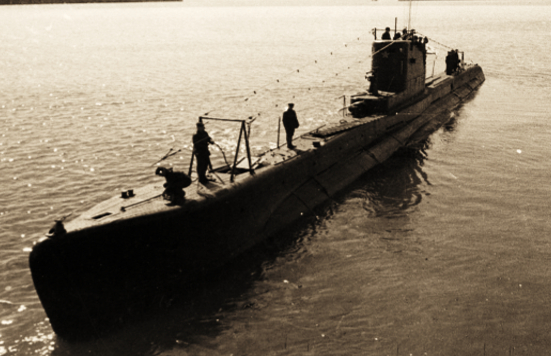

Капкан для подлодок: с какими трудностями в 1942 году столкнулся советский подводный флот на Балтике?

В сорок втором году Балтийское море превратилось в настоящий ад для наших подводников. Немцы к тому времени сделали из привычных морских путей сплошную зону смерти — минные поля, сети, гидрофоны, патрули. Советские субмарины оказались в западне, из которой живыми выбирались единицы.

Как море стало крепостью

Когда осенью сорок первого наши корабли прорывались из Таллина, немцы сразу поняли — надо навсегда перекрыть русским выход в открытую воду. И взялись за это дело со своей обычной дотошностью.

В начале сорок второго они поставили три тысячи мин. К концу года — уже одиннадцать тысяч. Только представьте — одиннадцать тысяч подводных убийц! Каждая такая штука при малейшем касании разносила корабль в клочья.

Но этого им показалось мало. Выстроили еще два серьезных противолодочных рубежа — Гогландский (немцы называли его «Зееигель», то есть «морской еж») и Нарген-Порккалаудский («Насхорн» — «носорог»). Сами названия намекали на то, что эти штуки должны были протыкать наши лодки.

Из чего состоял барьер

Многие представляют противолодочный барьер как обычное минное поле. Но на деле это была сложнейшая система, где все продумано до мелочей. Стальные сети натягивали между донными якорями — получались настоящие подводные ловушки. Попадет лодка в такую сеть — ни всплыть, ни нырнуть глубже не получится. Сидит как муха в паутине.

К этим сетям добавляли гидроакустику — прадедушку современных сонаров. Эти приборы слышали любой шорох под водой и сразу выдавали точные координаты. Дальше подтягивались патрульные катера и начинали бомбить глубинками.

Немецкое командование хотело наглухо перекрыть весь Финский залив, чтобы наш Краснознаменный Балтийский флот либо вообще не высовывался из баз, либо нес большие потери на минах.

Во что обходились попытки прорыва

Советские подводники в сорок втором пытались пробиться через эти заслоны снова и снова. Каждый поход в море был как игра в рулетку — повезет или нет. До начала летней навигации потеряли множество подлодок, включая большие и средние. А ведь в каждой такой лодке — десятки человек, у каждого дома жена, дети, родители.

За весь сорок второй год погибло 12 наших субмарин. И тут нужно понимать — это из тех немногих, кому вообще удалось выйти в море. Остальные подлодки к тому времени просто были заперты в портах.

Командиры прекрасно знали, на что идут. В воспоминаниях подводников тех лет постоянно встречаются рассказы о том, как перед походом прощались с семьями, не зная, увидятся ли еще. Многие заранее писали прощальные письма родным. Впрочем, во время войны это встречается сплошь и рядом.

Как действовала ловушка

Подводные лодки при выходе из баз тут же натыкались на первые мины. Каждый метр может оказаться последним.

После преодоления минных полей ждала уже вторая заградительная линия - подводные сети. Лодка цепляется за стальные тросы, начинает заваливаться набок. Машины на полном ходу пытались вырваться, но делали только хуже.

А тут ещё и немецкие гидрофоны засекли местоположение. Минут через пять сверху появляются немецкие патрульные корабли. Начинают сыпать глубинными бомбами. Взрывы, корпус трещит, трубы лопаются, свет гаснет. Но команда все равно борется до конца.

Некоторым все-таки удавалось выбраться. Но это была только половина дела — назад ведь тоже нужно возвращаться, через те же самые препятствия.

Технические проблемы

Наши лодки тех лет просто не предназначались для прорыва такой мощной обороны. Большинство — типа «Щ» («щуки») и «С» (средние) — строились для войны в открытом море, а не для преодоления минно-сетевых заграждений.

Наши субмарины ныряли в среднем на 75-90 метров. А немцы ставили сети и мины на всех уровнях — от поверхности до самого дна. Спрятаться было негде.

Плюс наши лодки работали довольно шумно. Дизеля, вентиляция, винты — все это создавало звуки, которые немецкие приборы легко улавливали.

Заключенные в портах

Те подлодки, которые не участвовали в прорывах, оказались практически под арестом на своих базах. Кронштадт, Ленинград — порты превратились в огромные стоянки для никому не нужных субмарин. Лодки месяцами торчали у пирсов, а экипажи отправляли на берег — кто на батареи, кто на заводы.

Для подводников это была настоящая мука. Готовились воевать на море, а приходилось окопы рыть или снаряды делать. Многие офицеры просились на перевод — на Север или Черное море, где еще можно было воевать в своей стихии.

За первый год войны балтийские подводники потеряли 27 лодок. Из них шесть взорвали сами при отступлении, а две потопила вражеская авиация прямо в Кронштадте и Ленинграде.

Не сдавались

Но наши не опускали руки. В сорок втором все равно пытались организованно прорваться через немецкие заслоны. Командование понимало — надо любой ценой нарушить снабжение противника, который везет грузы в Финляндию и Прибалтику.

Лодки сводили в группы, изучали по разведданным, где стоят мины, выбирали подходящую погоду. Прорывались обычно темными штормовыми ночами, когда ничего не видно.

Иногда получалось. Лодки проходили в открытое море и топили немецкие караваны. Но за каждую такую победу платили дорого — домой возвращались далеко не все.

Нервы на пределе

Тяжелее всего приходилось молодежи, которая попала на войну в сорок втором. Они видели, как опытные экипажи уходят в поход и больше не возвращаются. Слышали где-то в море взрывы глубинных бомб. Смотрели, как спасательные корабли привозят обломки погибших лодок.

Страх — нормальная человеческая реакция, и подводники тоже люди. В документах встречаются случаи, когда кто-то отказывался идти на верную смерть. В военное время это считалось трусостью и наказывалось жестко.

Но чаще бывало наоборот — экипажи сами просились на самые опасные задания, понимая, что это нужно для победы.

Конец попыток прорыва

К концу сорок второго стало понятно — массовые прорывы через немецкие заграждения не работают. Теряем больше, чем добиваемся. Командование Балтфлота решило переключиться на другие задачи — помогать сухопутным войскам, защищать Ленинград, готовиться к будущим наступлениям.

Подводники фактически перешли к обороне. Лодки использовали для разведки, ставили мины у вражеских берегов, изредка атаковали одиночные цели. Время активных прорывов закончилось.

Только в сорок четвертом, когда немецкая оборона на Балтике начала рушиться под ударами наступающих наших войск, подводники смогли снова действовать в открытом море. Но многих опытных экипажей к тому времени уже не было — они остались в холодных балтийских водах, в том капкане, который немцы устроили в сорок втором.

Статья написана на основе материалов Министерства обороны РФ, архивных документов и исследований Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско.

Подписывайтесь на мой канал Дзен - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089

Уникальные и красивейшие старинные вещи

Подвесная цветочная корзина в форме цикады, изготовленная из бамбука мадаке, ротанга, дерева и металла; изготовлена в Кансае, Япония, около 1915–1950 гг.

Золотая статуэтка двух охотников и животного на шесте. Колумбия, 300–1600 гг. н. э.

Сапожки ручной работы на пуговицах конца XIX века. Шведское или немецкое происхождение, дизайнер неизвестен.

Бронзовая римская сирена, ок. 1600 г.

Золотое ожерелье, обнаруженное на кладбище династии Хэпу-Хань. 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.

Золотая брошь-кольцо. Норвегия, 1750-1800 гг.

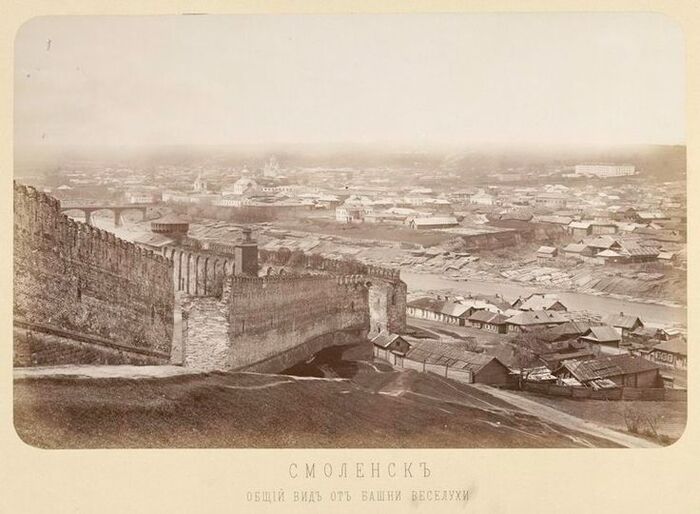

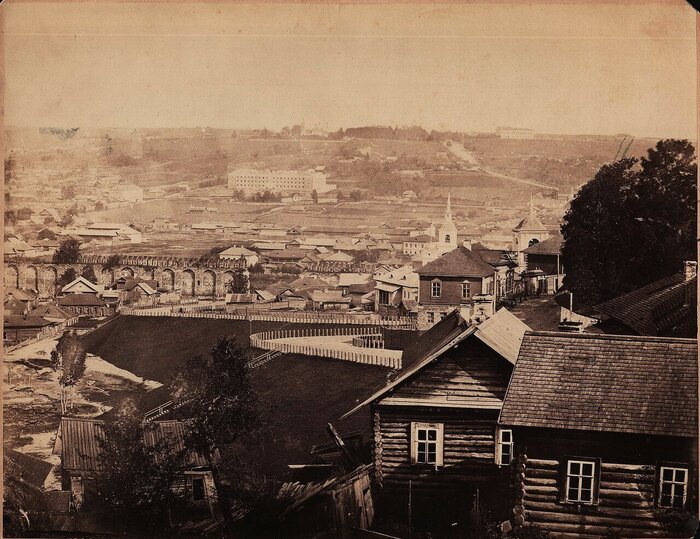

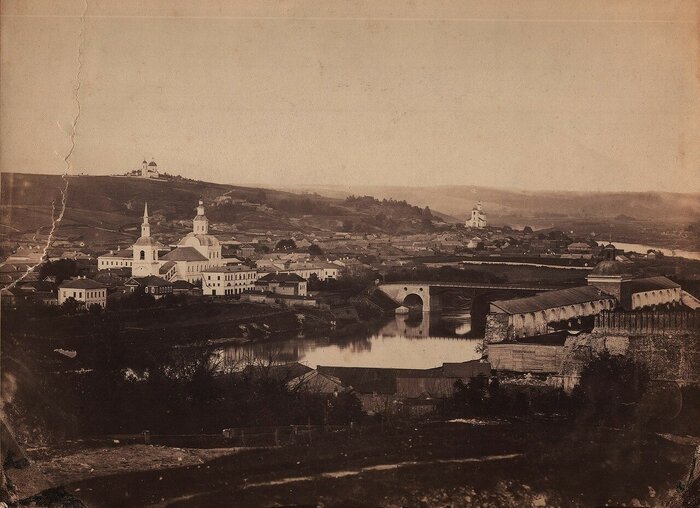

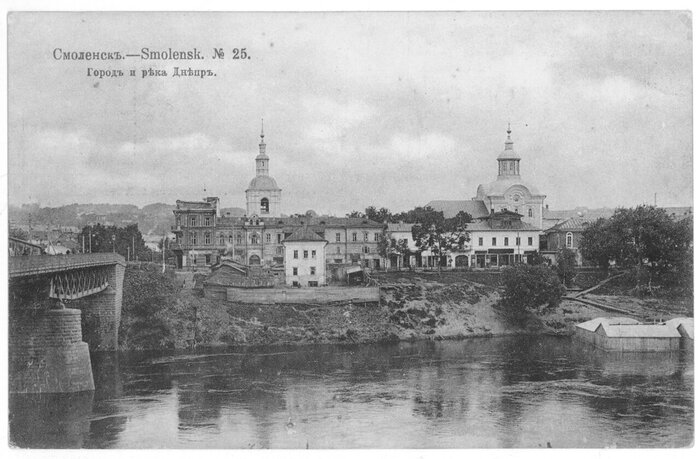

Губернский город Смоленск в фотографиях и мемуарах

Продолжаю цикл рассказов о жизни дореволюционных городов. На очереди Смоленск.

Смоленск впервые упоминается ещё в 863 году. Он не раз переходил из рук в руки в ходе воин и политических катаклизмов. Смоленск окончательно был присоединён к Российскому государству в 1654 году, что было юридически закреплено Андрусовским перемирием 1667 года и подтверждено Вечным миром 1686 года между Россией и Речью Посполитой. В 1708 году Смоленск стал центром Смоленской губернии. К сожалению, этот древний город достаточно редко фигурировал в мемуарах. Научных трудов, посвящённых истории города, хватает. В них речь о бурной допетровской истории, нашествии Наполеона. Бытовых зарисовок и впечатлений путешественников маловато, но кое-что нашлось.

Смоленск конца 18 – начала 19 века дважды упоминается в мемуарах Ф. Ф. Вигеля. Первое впечатление было, скорее, отрицательным. «В Смоленск приехали мы ночью и остановились в плохом домике какого-то бедного предместья. Я уговаривал сестру пробыть в нём по крайней мере сутки, чтоб успеть мне осмотреть сей достопримечательный и старинный город… Поутру, пока закладывали лошадей, сбегал я на гору, чтоб составить себе какое-нибудь понятие о Смоленске. За Поречьем начинается Белоруссия; при виде сей тощей земли и её тощих жителей, грязных корчм и содержателей их, засаленных жидов, я начал торопиться более сестры; но палящий зной, измученные лошади и сыпучие пески чувство нетерпения моего превратили в сущую пытку. Под Велижем более четырех верст не могли мы сделать в час». Вигель, как и другие путешественники, отмечал близость белорусских земель, а также наличие евреев.

Во время войны с Наполеоном город был захвачен, и дворяне Смоленской губернии уезжали в другие города. «Древний русский город Смоленск, в несчастное время смут, Лжедимитриев и междуцарствия, сделался добычей Польши; силою оружия царь Алексей Михайлович возвратил его опять России, но в короткое время польского владычества, он до того ополячился, что еще внука сего самого Алексея Михайловича, государыня Елизавета Петровна, к кому то писала: «Как мне быть с смолянами? Я ли их не тешу? Но как видно по пословице, как волка не корми, он всё в лес глядит». Настоящей преемнице её, Екатерине Второй, которая не тешила и не угнетала их, достаточно было тридцати четырех лет, чтобы совершенно перелить их в русских, да еще в каких! Самых верных и преданных престолу и своему истинному отечеству. Такими явили они себя в начале этой войны. Некоторые помещики сами собою вооружили дворовых людей и крестьян и составили из них небольшие партизанские отряды, которые при переходе французов тревожили их, нападали на их обозы и захватывали отсталых, и таким образом подали пример и мысль о партизанской войне и всеобщем вооружении. Один из них, доблестный Энгельгардт, попавшийся в плен, правосудным французским начальством был расстрелян. Семейства свои, после падения Смоленска, с полною доверенностью отправили они в самую глубь родной России. Сначала не могли они слишком быть довольны гостеприимством Пензы; но вскоре потом, как объясню я далее, поступлено было с ними истинно по-братски».

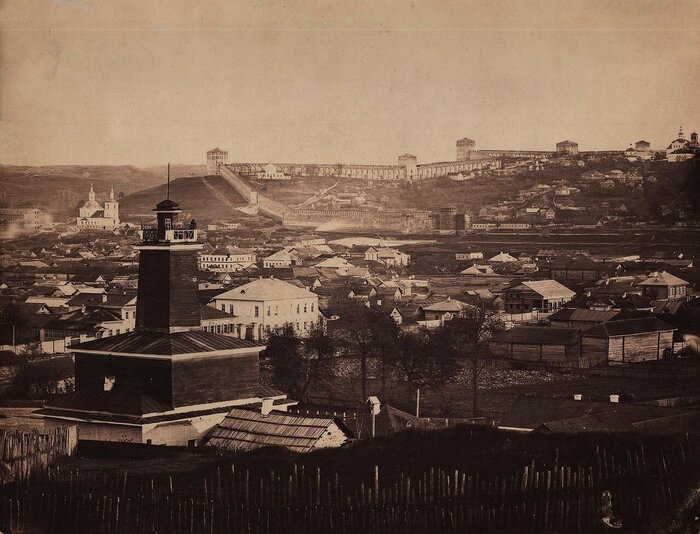

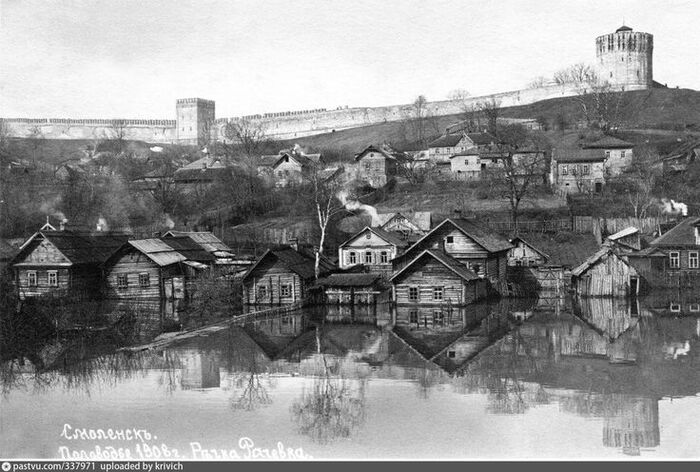

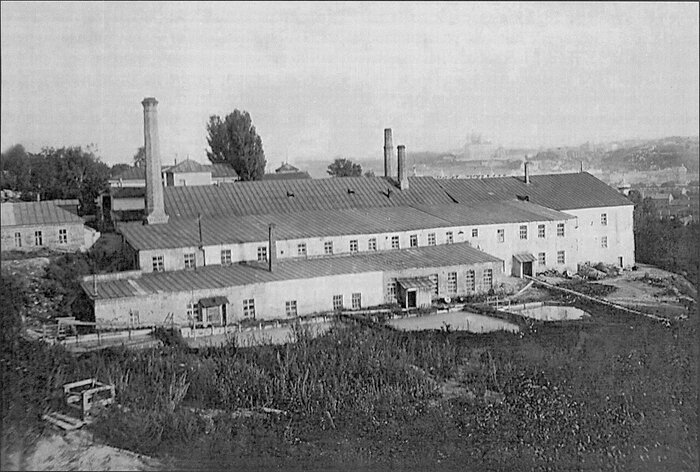

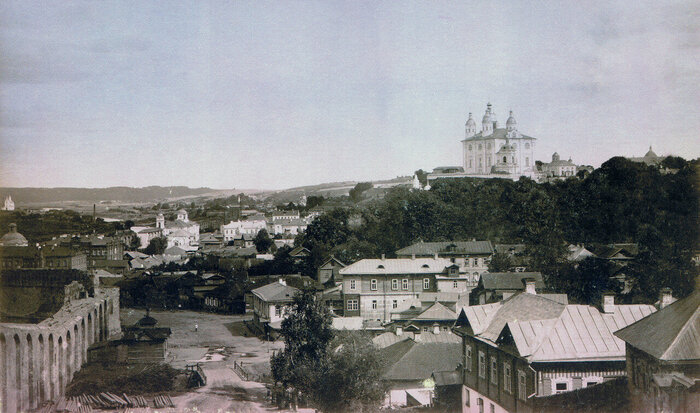

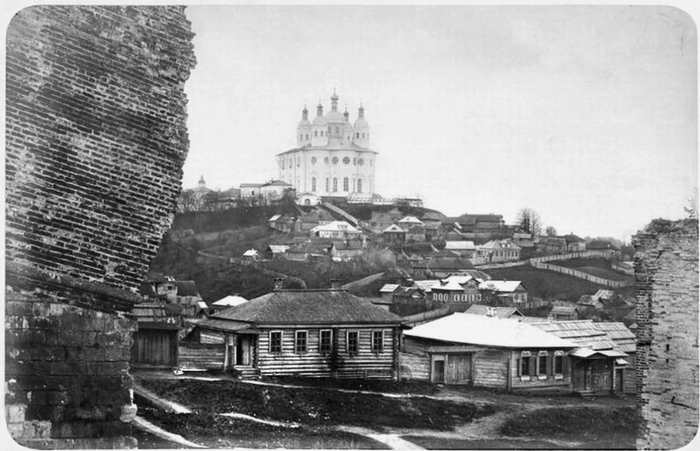

Вид с крепостной стены на северо-восточную часть города и Печерскую гору. 1863—1866. Одна из первых фотографий города

В 1845 году во время путешествия из Петербурга в Крым Смоленск посетила фрейлина императрицы Александры Федоровны Олимпиада Петровна Шишкина.

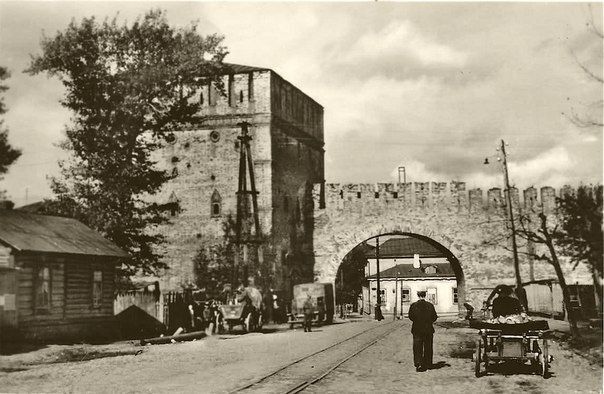

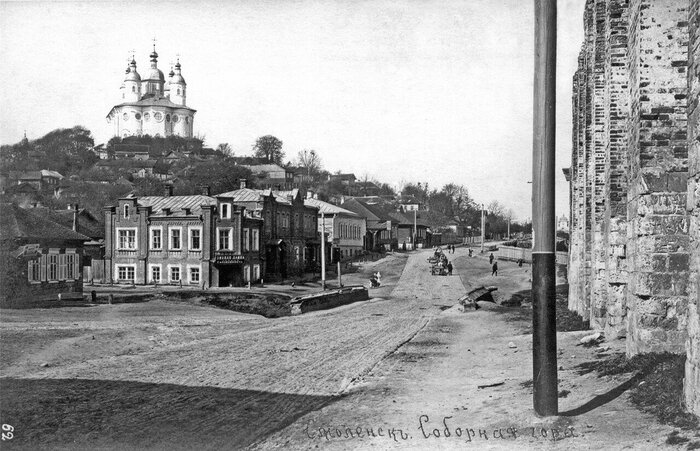

«Все наши знакомые, бывавшие в Смоленске, советовали нам приехать в него днём, чтобы полюбоваться его местоположением, особенно красивым со стороны Петербурга. Выехав из-под тёмного свода Днепровских ворот, над которыми надстроена церковь, освящённая в 1800 году, куда стекаются богомольцы для поклонения иконе Божьей матери, мы стали подниматься на высокую, крутую гору, увенчанную Успенским собором, в сумраке казавшимся ещё огромнее, ещё выше, как будто достигал он небес. Собор этот, однажды перестроенный, в 1101 году заложен был Владимиром Мономахом, который по окончании его в 1103 году, поставил в нём чудотворную икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, принадлежавшую его матери греческой царевне Анне, получившей её от отца своего императора Константина Мономаха, при её бракосочетании с Черниговским князем Всеволодом Ярославовичем… Поразив нас своей наружностью ночью, Успенский собор более изумил нас, когда мы вошли в него днём. В нём нет мрамора, нет дорогих окладов, но он истинно великолепен своей обширностью, вышиною и величественной своею архитектурой. Огромный иконостас украшен посеребренными и вызолоченными, резными колоннами. Один этот иконостас нынче стоил бы чрезвычайно дорого, и я заметила, что на сооружение такого храма потребны были богатые доходы. Провожавший нас священник отвечал, что за резьбу всего иконостаса в своё время заплачено полторы тысячи рублей, заметив притом, что слишком семьдесят лет, как собор освящён, а тогда всему были иные цены. Ревнитель православия царь Алексей Михайлович, перед его кончиною, приказал заложить нынешний Смоленский собор, прислав на него план, 397 пудов железа и 2000 рублей. Сумма эта была очень значительна: 100000 кирпича с доставкою стоили 25 рублей, а работникам платили три копейки в день». Построили собор некачественно, поэтому позже при императрице Анне Иоановне пришлось переделывать, а при нашествии Наполеона он тоже сильно пострадал.

«Возвращаясь вечером в гостиницу, мы взошли пешком на крутую Соборную гору. Опершись там на поставленные для безопасности с правой стороны высокие перила, я увидела в ущелье Грязницкую улицу, где между садами разбросаны хижины беднейших городских жителей. Над ними с одной стороны величественный Успенский собор, с другой также на горе монастырь Вознесенский.

Мы видели и прекрасный каменный с колоннами дом дворянского собрания. Зала обширная и светлая, и с ней с обоих сторон по два ряда окон. Против балкона сад, в котором должно быть приятно гулять; есть и тень, и открытые места с цветущими кустарниками, и беседка для отдыха». Также автор отмечала, что по праздникам жители города «ездят гулять за четыре версты от города в село Александровское, принадлежащее князя П. А. Шушинскому. По воскресеньям и праздникам здесь играли музыканты Шушинского. Они были из числа крепостных. Хозяин показался фрейлине радушным человеком. От первого покойного мужа жене Шушинского достались различные артефакты, связанные с именем Потёмкина и покорением Крыма.

В первой половине 19 века одним из самых уважаемых жителей города был доктор Ф. И. Валь. Валь был военным врачом, который попал в Россию вместе с наполеоновской армией. Его не раз упоминали в мемуарах. В Смоленске он сначала был военнопленным, а затем остался жить. Валь славился добрыми делами, а также тем, что бесплатно лечил крестьян и бедных горожан.

Н.А. Щеховской в своих записках «Воспоминания, мысли, признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина», рассказывает, что именно этому французскому медику обязан своим счастливым появлением на свет в 1836 году. Отец мемуариста, зная о приближении у жены трудных родов, «поскакал по ужаснейшей весенней дороге, гоня, как говорится, в хвост и в гриву, за пятьдесят верст, в город Смоленск, который ему вовсе не был знаком. Приехав ночью, он объездил квартиры нескольких врачей и одних не застал дома, а другие ни за какие деньги не соглашались ехать по такой дороге. Кто-то сказал отцу, что есть в городе еще один врач, француз по фамилии Валь. В квартире Валя сказали, что он поехал на званый вечер к Гедеоновым, и отец решился отправиться к ним, не будучи вовсе знаком с этим домом». Войдя в гостиную в грязном платье и узнав по описанию врача, мужчина объяснил причину своего неожиданного визита, и Валь тут же «с невозмутимым видом» поднялся и, узнав, что кроме ямской телеги ехать не на чем, «уже на улице проговорил: “ню, так ни люче на моих дрожках поедем”. Роды прошли благополучно» .

Н.А. Щеховской оставил описание внешности французского доктора: «Валь был человек невообразимой толщины, с умнейшим и добродушнейшим, красным лицом», «добродушный толстяк, обжора и весельчак». В дневниковых записях А.А. Лесли приведены некоторые шутки Валя: «Валь у всех спрашивает: “А фи слышали, што Паскевич конфузию получил?! Был при Силистрии — ничефо не снал, а приехал домой — и сказал: “Ах, конфузия!” Валь часто смешные анекдоты рассказывает и сам сочиняет разные рассказы смешные. Еще рассказывают: один инженерный путей сообщения подполковник приезжает к Валю и просит его пустить кровь.— “Зашем фам? фи сдароф!” — “Сегодня будет Клейнмихель: наверно, будет меня распекать. Я очень толст,— боюсь, не сделался бы удар”.— “Но штош он будет фам говорить?! Фи плут?! Мошенник?! Обокрали казну?! Но фи просит фашу жену фам почаще это говорить, и фи привыкните, и, когда Клейнмихель фам будет бранить, фи будете слушать и нишефо,— и фам не надо пускать кровь”».

Н.А. Щеховской передает в своих мемуарах рассказ о том, как Валь постоянно навещал больного, «разбитого параличом богача Хра–го», и видел, как заботливо ухаживала за ним его экономка из крепостных. Приехав в очередной раз, он застал больного уже в агонии, а сиделку — в слезах. «Валь преспокойно уселся в кресла; повернув к экономке свое толстое чрево и внимательно и долго разглядывая ее, он спросил: “о чем ты плячешь?” Экономка рассказала, что наследники уже давно стерегут смерть Хра–го, у которого есть большие деньги, и что ее выгонят ни с чем, тогда как старик всегда хотел оставить деньги ей, за ее заботы о нем, но не успел сделать завещания.— А где лежат деньги? — спросил Франц Иванович и, узнав, что они под подушкою, прехладнокровно запустил руку под изголовье умирающего, вытащил деньги и, отдавая экономке, сказал: “на, возьми, не плячь, я скажу, что их завсем не было”. Экономка эта впоследствии вышла замуж, содержала кондитерскую и после смерти Валя рассказывала это всем».

Известно, что Франц Иванович Валь в 1837 году был указан в списке принявших подданство, составленном в III Отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, и официально стал гражданином Российской империи. На этот шаг французский врач решился спустя 25 лет своей работы в России. На страницах «Памятной книжки Смоленской губернии на 1855 год», в связи со смертью «всеми любимого и уважаемого врача», упоминалось, что «в течение долговременной практики (свыше сорока лет) он многим, многим оказал помощь своим искусством, и, можно сказать, вряд ли есть семейства, которые не были бы ему чем либо обязаны; всем бедным он не только помогал как врач, но и как истинный христианин, оказывал существенные пособия. За то кончину его горько оплакивали бедные и страждущие, тело его сопровождали все: и богач, и бедняк, и знатный и незнатный, с одним искренним сожалением о потере его… Мир праху твоему добрый человек… В благодарность, будет сооружен по подписке памятник на его могилу»

Сохранились колоритные рассказы о местных учебных заведениях.

В 18 веке учебных заведений для детей благородного сословия было не так уж много. Лев Энгельгардт (1766 – 1836) вспоминал о своем обучении в пансионе Эллерта в Смоленске. Он утверждал, что Эллерт «касательно наук был малосведущ, и все учение его состояло, заставляя учеников учить наизусть по-французски сокращенно все науки, начиная с катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии без малейшего толкования; но зато строгости содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины ферулами (прим. хлыстами) из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа; словом, совершенно был тиран… Французский язык… хорошо шел по навыку, ибо никто не смел ни одного слова сказать по-русски, для чего учреждены были между учениками начальники: младшие отличались красным бантом в петлице и надзирали за четырьмя учениками, а старшие чиновники отличались голубым бантом и надзирали над двумя младшими чиновниками; все они должны были смотреть, чтобы никто не говорил по-русски, не шалил и не учил бы уроки наизусть, заданные для другого дня. Младшие имели право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по руке ферулой, а старшие чиновники — по два удара… Много учеников от такого славного воспитания были изуродованы, однако ж пансион всегда был полон. За таковое воспитание платили сто рублей в год, кроме платья».

Спустя 100 лет не намного лучше отзывались о местной гимназии. 22 сентября 1786 года в Смоленске было основано всесословное и бесплатное Главное народное училище, которое позже было преобразовано в мужскую гимназию. Гимназический инспектор П. Д. Шестаков писал: «Педагогический персонал, за немногим исключением, состоял из лиц, сильно подверженных известному российскому недугу: пили не только преподаватели, но и лица, стоявшие во главе учебного заведения, даже сам директор «страдал запоем», на квартирах некоторых учителей и даже в доме благородного гимназического пансиона в квартире инспектора происходили “афинские вечера”, на которых учителя пировали и плясали со своими гетерами… Воспитанников же, подглядывавших, что делается на квартире у инспектора и в каких более чем откровенных костюмах там танцуют их господа наставники, любитель «афинских вечеров» таскал за волосы и драл розгами. Эти наказания, конечно, ни к какому результату не приводили».

Это подтверждал легендарный исследователь Николай Пржевальский, которого в 1849 году вместе с братом определили в гимназию в Смоленске, сразу во второй класс. «Подбор учителей, за немногими исключениями, был невозможный: они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы… Вообще, вся тогдашняя система воспитания состояла в запугивании и зубрении от такого-то до такого-то слова. Тем не менее, науки было мало, а свободы много, и гимназисты не выглядели такими стариками, как нынешние, не ходили в pince-nez или очках и долго оставались детьми, часто шумными и драчливыми». Однажды шестиклассники в отместку учителю решили уничтожить журнал с оценками. Жребий выпал Пржевальскому — он стащил журнал и утопил в Днепре. «После нескольких дней сиденья в карцере я пошел к начальству и признался в своей вине; за это постановлено было исключить меня из гимназии. Узнала об этом моя матушка, немедленно приехала в гимназию и просила не исключать ее сына, а хорошенько высечь за сделанную шалость. Ей ответили, что нельзя сечь учеников 6-го класса, но она уговорила, и, таким образом, меня вздули и оставили в гимназии, из которой я вышел в 1855 году с твердым намерением поступить в военную службу».

При этом в этой гимназии преподавало много этнических чехов. Об этом писал Николай Энгельгардт: «В гимназии властвовала колония чехов… Преподавание их было совершенно чуждо античной красоте, идеям гуманизма, и состояло в том, что мы зубрили переводы». Сохранился текст местной частушки:

Шадек, Марек, Мясопуст

Зацепилися за куст.

Простояли день да ночь —

Пришел Гобза им помочь.

А Крамарыч опоздал —

«Затым — кынечно» объяснял.

Про смоленское Александровское реальное училище вспоминал писатель Иван Соколов-Микитов (1892 – 1975): «Вот тут, по этой улице, вела меня за руку мать. Как был я не похож на городских бойких детей, нас окружавших. Все казалось мне чуждым: и устланная булыжником твердая улица, и звонкие голоса детей, и цокот подков извощичьей лошади. Все необыкновенно было здесь в городе. Страшными показались длинные коридоры училища, по которым с криком носились ребята, и чугунная лестница, и швейцар в фуражке с синим околышем и синим высоким воротником. Недобрыми казались бородатые учителя в мундирах с золотыми пуговицами и золотыми плетеными погончиками на плечах.

Здесь на лестнице я увидел мальчика, наряженного в черкеску, с игрушечным кинжалом на пояске. С каким пренебрежением поглядел он на меня, на ситцевую мою косоворотку, сшитую руками матери. Сколько раз страдал я от такого городского пренебрежен к моей деревенской робости. Да и застенчив я был тогда до болезненности. Как понравился мне этот нарядный мальчик, его театральный костюм, как хотелось подружиться с ним…

Училище с первых же дней напугало сухой казенщиной, суровым бездушием учителей, одетых в чиновничьи мундиры. Пугали недобрые и грубые клички, которыми именовали своих наставников ученики. Кто и когда выдумал эти злые и меткие прозвища, от которых веяло бурсой, давними временами? Раз положенная кличка оставалась за учителем навеки, переходя из поколения в поколение учеников. Учителя русского языка Насоновского все называли Скоморохом, учителя арифметики — Смыком, классного надзирателя — Козлом и Плюшкой, учителя алгебры — Бандурой. Кроме этих кличек были клички и посолонее».

Нравы в реальных училищах были проще гимназических. Соколов-Микитов сообщал: «Однокашник мой, реалист Щепилло-Полесский, странноватый задумчивый парень (кликали его просто Щепилкой), публично “бил морду” инспектору реального училища “Сычу”, за что был принужден окружным судом к тюремному заключению».

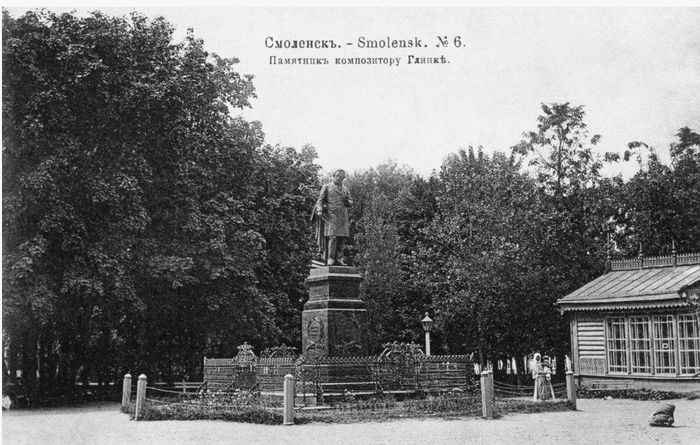

В центре Смоленска в 1870 году установили памятник Михаилу Ивановичу Глинке, автору патриотической оперы «Жизнь за царя». В газете «Смоленский вестник» об этом писали так: «В 1870 году в среде смоленских дворян возникла мысль об устройстве памятника Михаилу Ивановичу Глинке, как гениальному русскому композитору и как дворянину Смоленской губернии. Эта мысль принята была всеми вполне сочувственно; вскоре была подана просьба к г. министру внутренних дел об исходатайствовании высочайшего разрешения на открытие с этой целью по всей России подписки». В 1885 году тот же «Смоленский вестник» сообщал уже об открытии: «Парусиновое покрывало, скрывавшее дотоле памятник, упало, и глазам всех представился величественный монумент композитору, которому еще не было равного в России. В то же мгновение по мановению жезла г. Балакирева с эстрады раздались звуки гимна «Славься», исполненного хором и оркестром с колокольным звоном». Сохранилось меню праздничной трапезы: Суп-пюре барятинской, консоме тортю, тартолетты долгоруковские, крокеты скобелевские, буше Смоленск, тимбали пушкинские, стерляди Паскевич, филей Эрмитаж, соус Мадера, гранит апельсиновый, жаркое: вальдшнепы, рябчики, бекасы, цыплята; салат, пломбир Глинки, десерт.

Особенно хвалили ограду. Критик В. Стасов писал о ней так: «Решетка к памятнику Глинки совершенно необычная и, смело скажу, совершенно беспримерная. Подобной решетки нигде до сих пор не бывало в Европе. Она вся составлена из нот, точно из золотого музыкального кружева. По счастью, к осуществлению ее не встретилось никакого сопротивления». «Смоленский вестник» писал: «Эта решетка так художественно задумана и так мастерски исполнена, что она является как бы вторым монументом нашему гениальному композитору. В ней все соединено: и оригинальность замысла, и монументальная прочность, и артистическая работа. Она вся железная, ручного кузнечного дела, легкая, изящная, но скована на века. И кружево — монумент! Она вся почти составлена из нот — творений великого человека, чью статую она будет ограждать».

Известная меценатка княгиня Тенишева тоже вспоминала открытие памятника: «Мы приехали в Смоленск 19 мая (1885 года), как pas накануне открытия памятника Михаилу Ивановичу Глинке, поставленного на "Блоне", против Дворянского собрания. Готовилось большое торжество. К этому дню из разных мест съехалось много артистов. Хотя мы торопились в деревню хотелось скорее отдохнуть дома, но 20-го мы, конечно, были на открытии памятника, а вечером в концерте. Когда были возложены венки и участники торжества удалились, вокруг памятника собралась большая толпа зевак, и чей-то голос спросил: "А хто ш ен был? ти генерал какой?"»

А. Кононов описывал историю, которая случилась с литератором Сергеем Глинкой: «В Смоленске, подъехав на извозчике к знакомому дому, Глинка слез с дрожек, снял с себя сюртук, который был надет поверх фрака, положил на экипаж и пошел по лестнице. Когда он вышел из дому, ни сюртука, ни извозчика не было. Он отправился в полицию, чтобы заявить о пропаже. “Извольте, — говорят ему, — взять в казначействе гербовый лист в 50 коп., и мы напишем объявление”. — “Как, у меня украли, да я еще и деньги должен платить?” — возразил Глинка и прямо отсюда пошел на биржу, где стоят извозчики, посмотрел — вора не было. “Послушайте, братцы, — сказал он им, — вот что со мною случилось, вот приметы вашего товарища, найдите мой сюртук, я живу там-то, зовут меня Сергей Николаевич Глинка”. — “Знаем, знаем, батюшка!” — закричали извозчики. На другой день сюртук был найден и вор приведен. Глинка сделал приличное наставление виновнику, надел сюртук и отправился в полицию. “Извольте видеть, — сказал он с довольным видом, — полтины не платил, просьбы не писал, а сюртук на мне, а я не полицмейстер”».

Смленск славился пряниками, которые любили и в других городах. Из воспоминаний купцы Варенцова: «Н. И. Решетников был очень доволен моим приходом, много говорил о задачах и будущих успехах своего общества, между разговоров он часто звонил, вызывая служащих, спешно, с озабоченным видом отдавал приказания, желая показать особую деловитость и распорядительность. Между прочим вызвал заведующего хозяйственной частью, которому приказал: “Достаньте к завтрашнему дню обязательно смоленских пряников, я обещался привезти такой-то, — назвав фамилию какой-то княгини, — она их очень любит!” Обратясь ко мне, сказал: «У ней большие собственности, она дала мне согласие застраховать их у нас». Управляющий с недоумевающим лицом спросил: “Если не найду в Москве этих пряников, как же мне быть?” — “Поезжайте в Смоленск и купите пять фунтов, — был его ответ, — но непременно достаньте!” “Хорошо, — подумал я, — успех делу будет полный!”»

Писатель Соколов-Микитов вспоминал о местных дореволюционных лыжниках: «В Смоленске завелась кем-то привитая новая забава — лыжеходство. Собрались в общество, печать заказали и по воскресеньям уходили по здоровому хрустящему снегу в лыжное катанье. А голова всему — Глебушка.

Под Смоленском горы — голову свернешь! Испугаешься, бывало, а Глебушка подоспевает:

— Э-эх, вы! — Взмахнет палками и уже внизу между кустами в снежной пыли мчится, подлетая на ухабах, крепкий, упругий, как лесной орех.

А за Глебушкой и остальные, — кто кувырком, а кто и на собственных… Мельком мелькают.

Глебушка между нами — единственный офицер, не гнушался санкюлотством нашим. Придем в деревню, всех молоком угощает, — а у нас какие деньги? Все молоко в деревне рублей на пять выпьем».

В книге «История Смоленска» П. Никитина 1849 года издания сохранились статистические данные за 1848 год

– домов казенных и обывательских ………………………887

– заводов ………………………………………………………..56

– лавок …………………………………………………………192

– народонаселения, постоянных жителей, в т.ч.:

– муж. …………………………………………………………5187

– жен. …………………………………………………………4825

– временно проживающих иностранцев, в т.ч.:

– муж. …………………………………………………………………………………………….10

– жен. ………………………………………………………………………………………………7

– войск, в т.ч.:

– муж. ………………………………………………………………………………………….3407

– жен. ………………………………………………………………………………………………3

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в городе Смоленске русский (великорусский) язык назвали родным 37 305 чел. (79,9 % всего населения города), еврейский язык — 4154 чел. (8,9 %), польский язык — 3012 чел. (6,4 %), украинский (малорусский) язык — 979 чел. (2,1 %), немецкий язык — 460 чел., белорусский язык — 323 чел., татарский язык — 185 чел.

Другие города цикла:

Подборка интересных фотографий#5

Испытание экспериментальной скоростной лодки Томпсона и Рида. США, Мичиган, 1940 год. Это странное водное судно, экспериментальный «торпедный катер». Большое колесо приводилось в движение двигателем мощностью 360 лошадиных сил. Его конструкторы, американец Т. Ф. Томпсон и канадец А. В. Рид, надеялись, что он сможет развивать скорость до 30 миль в час.

Девушки ловят рыбу рядом с автомобилем Studebaker Big Six. США, 1919 год.

Фотография Ады Макколл и её дочки, собирающих бизоньи лепешки в прерии около Лейкина, штат Канзас, ок. 1893 года. Коренные народы Америки веками использовали высушенный навоз как топливо — практичное, доступное и эффективное. Для них это был не странный способ обогрева, а проверенное решение в условиях скудных природных ресурсов. Когда на континент пришли европейские поселенцы, они сначала с недоверием относились к такому «экзотическому» источнику тепла. Женщины, привыкшие к дровам и углю, брезгливо морщились, но со временем многие всё же переняли этот метод у местных — ради выживания и удобства.

Автогонщица Айви Каммингс меняет колесо на Singer 1925 года выпуска, Лондон, около 1925 года.

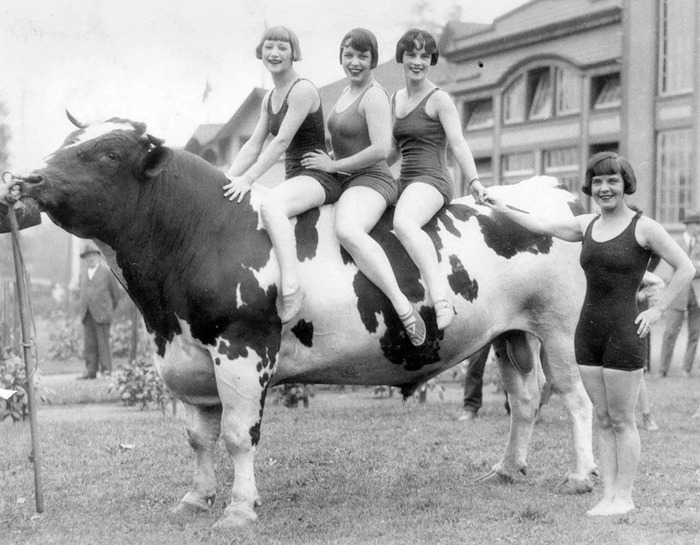

Женщины в купальниках позируют с призовым быком. Ванкувер, 1927 год.

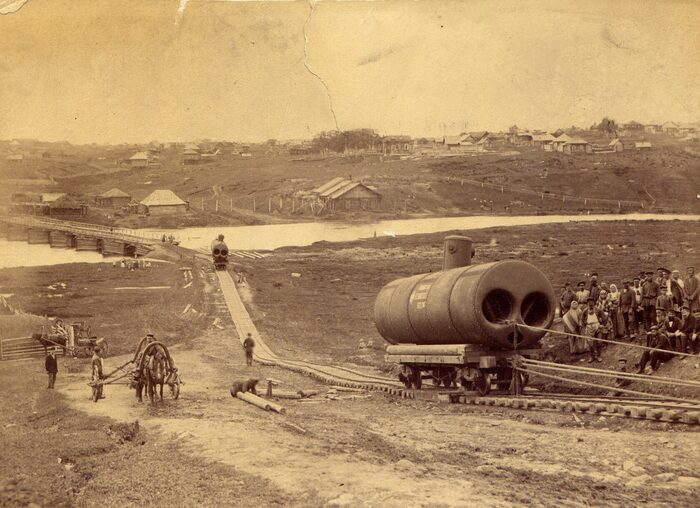

Перевоз паровых котлов через Турью, конец XIX-начало ХХ в.в. Фотография Н.К. Ляпушкина

Стрелочница на площади Труда. Ленинград, 1937 год. На оживлённых перекрёстках городов в начале XX века можно было увидеть работу стрелочников — людей, обеспечивавших движение трамваев вручную. При приближении к развилке трамвай громко сигналил, предупреждая стрелочника. Тот по цветным огонькам на верхней табличке определял, по какому маршруту следует состав, и вручную, с помощью лома, переводил стрелки, обеспечивая правильное направление движения. Этот простой, но важный труд был частью повседневной жизни города, когда железная дорога ещё не знала автоматизации, а всё решал человеческий глаз, навык и оперативность.

Рельсовый Cadillac 1939 года от Nevada Northern Railway. Эксклюзивный автомобиль, разработанный специально для инспекций железнодорожных магистралей, стал мобильным офисом для чиновников и инженеров.

Сегодня этот необычный автомобиль занимает почетное место в коллекции Железнодорожного музея Невады (США), привлекая внимание ценителей истории транспорта и поклонников ретроавтомобилей. Готовы вернуться в эпоху, когда автомобили были не просто средством передвижения, а символами прогресса, стиля и инженерных революций? Представляю вашему вниманию новую подборку — "виртуальный гараж", наполненный духом прошлого. Это не просто фотографии: это живые кадры из века, где рождались первые «механические кони», расцветали легендарные марки и дизайн превращал машины в произведения искусства. XX век — это эра открытий: от первых «Фордов» Model T до роскошных кабриолетов 1950-х, от гоночных болидов до утопических концептов будущего. Каждый снимок — как вспышка вспомогательного света на дороге времени, показывающая, как автомобили превращались из диковинок в повседневность, а затем — в культовые артефакты эпохи.

26 Августа. «Примечания о картофеле». Про то, как картошка стала «вторым хлебом» в России

26 августа 1770 года Андреем Тимофеевичем Болотовым была выпущена статья «Примечания о картофеле» в журнале «Труды Вольного экономического общества». С этого момента начинается постепенное внедрение картофеля в российскую жизнь. В данной статье я расскажу как картофель стал «вторым хлебом» и про сложности его культивирования в реалиях российского земледелия XVIII века.

Предыстория

Картофель попал в Россию ещё в XVII веке, благодаря Петру I. Царь, находясь в Голландии, прислал в столицу мешок картофельных клубней с наказом разослать их по губерниям для выращивания. Однако эта и последующие инициативы проваливались. Главной причиной было то, что картофель (их в то время стали называть «земляными яблоками») воспринимался как экзотическая декоративная культура. Его выращивали в аптекарских огородах и цветниках при дворцах знати, ценили за нежные цветы и использовали для букетов , в то время как его главное богатство, питательные клубни, оставалось практически невостребованным.

Истоки планомерного внедрения картофеля в российское сельское хозяйство связано с царствованием Екатерины II. В 1765 году, стремясь побороть периодически возникавший в стране голод, Сенат по инициативе Медицинской коллегии издал специальный указ о повсеместном разведении «земляных яблок». Ключевую роль в этом процессе сыграл учёный-агроном Андрей Тимофеевич Болотов. В своём имении в Тульской губернии он первым в России начал рассматривать картофель не как диковинный цветок, а как сельскохозяйственную продовольственную культуру. Он стал выращивать его на огороде, системно изучая все аспекты: подбор почвы, сроки посадки и уборки, методы хранения и, что болееважно, способы кулинарной обработки. Весь свой практический опыт он и обобщил в той самой статье «Примечания о картофеле».

Про статью «Примечания о картофеле»

В своей статье Болотов начинает с описания сортов, которые он сам культивировал на своем огороде в Тульской губернии. Он досконально анализирует их урожайность, вкусовые качества и предпочтения к почвам, эмпирическим путем установив, что картофель лучше всего растет на рыхлых, песчаных землях. Ученый даже проводил специальный эксперимент, внося песок в гряды, и зафиксировал, что урожайность на них была значительно выше. Центральное место в статье занимают передовые для своего времени агротехнические рекомендации. Болотов подробно объясняет, как правильно подготавливать клубни к посадке, впервые предлагая метод их резки на части с обязательным наличием «глазков» (зарубочек). Он доказал, что даже маленький кусочек клубня с одной такой почкой способен дать жизнь полноценному плодоносящему кусту. В статье детально описаны два способа посадки - на грядках и под соху, с указанием оптимальных расстояний и глубины, а также даны советы по уходу: прополке, борьбе с заморозками и срокам уборки урожая, который, как верно заметил Болотов, формируется преимущественно осенью.

Ключевое значение имел тот факт, что Болотов рассматривал картофель исключительно как сельскохозяйственную, огородную культуру, а не как декоративное растение для клумб, что было распространенной практикой среди знати в XVIII веке. Кроме того Болотов окончательно закрепил в русском языке привычное нам название «картофель», адаптировав немецкое слово «Kartoffel» и вытеснив тем самым неприятные русскому уху слова типа «потетес», «тартуфель» или «земляное яблоко». Это была не просто лингвистическая правка, а важный шаг по «закреплению» культуры, призванный сделать ее более близкой и понятной для русского крестьянина.

Последствия

Одним из ключевых последствий публикации стало то, что она ознаменовала переход картофеля от декоративной диковинки до важной сельскохозяйственной культуры. Болотов в своей работе не только подробно описал агротехнику возделывания картофеля в российских условиях, но и предложил новаторский метод посадки не целыми клубнями, а «глазками» (ростками), что позволяло существенно экономить семенной материал и увеличивать урожайность. Его практические рекомендации по подготовке почвы, уходу и уборке урожая, основанные на личном опыте, сделали ранее чуждую культуру понятной и доступной для русских земледельцев.

Однако распространение картофеля, инициированное в том числе и трудами Болотова, встретило яростное сопротивление крестьянства, вылившееся в масштабные «картофельные бунты» 1830-1840-х годов. Причины были глубокими: новая культура воспринималась как «иноземная» и «чертова», её отказлись есть по указу сверху, нарушавшему традиционный уклад. Незнание правил агротехники и приготовления приводило к трагическим последствиям. Попытки есть ягоды или позеленевшие на солнце клубни, содержащие ядовитый соланин, вызывали тяжелые отравления, укрепляя суеверный страх. Таким образом, последствием научного просвещения стал сложный и болезненный процесс культурной ассимиляции, столкнувшийся с консерватизмом традиционного общества.

Несмотря на это сопротивление, именно научный подход Болотова в конечном итоге обеспечил победу. Его статья положила началу систематизированной пропаганде по внедрению картофеля в селькохозяйственные угодья. Болотов не ограничился одной статьей - впоследствии он опубликовал ещё ряд материалов, в которых учил не только выращивать, но и вкусно готовить картофель, чтобы приучить к нему население.

К концу XIX века картофель окончательно превратился в «второй хлеб» России. Его высокая урожайность, питательность и способность расти на бедных почвах сделали его главным гарантом продовольственной безопасности страны, особенно для беднейших слоёв населения. Он вытеснил из массового рациона традиционную репу, изменив навсегда привычный рацион местного населения.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Вторая Мировая война. Нападение Германии на Польшу и Странная война

Предыдущая часть статьи, которая рассказывает о советско-польских отношениях накануне войны, находится ЗДЕСЬ по ссылке

Как только завершилась реализация Мюнхенского соглашения, Германия 24.10,1938 года предложила Польше урегулировать проблемы Данцига и «польского коридора» на основе сотрудничества в рамках Антикоминтерновского пакта. Варшаве предлагалось согласиться с включением Данцига в состав Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейных и железной дорог через «польский коридор» и вступить в Антикоминтерновский пакт. (М.Мельтюхов. «Советско-польские войны. Белый орёл против красной звезды». 2004, стр. 285).

Польское руководство было согласно на определённые уступки в вопросе о Данциге лишь на ответные шаги Германии, но не желало становиться сателлитом Берлина. Неуступчивость Польши привела к тому, что германское руководство стало склоняться к мысли о необходимости военного решения польской проблемы в определённых условиях. (Год кризиса. Т. 1, стр. 130-137).

Военный атташе Германии в СССР генерал Э.Кёстринг в беседе с литовским военным атташе поведал: «Польша является клячей, которую Германия впрягла в свою упряжь на время… Если Польша рассчитывает на помощь в её войне с СССР, то, во всяком случае, германские войска, вступив в «коридор» и в Силезию оттуда никогда не уйдут» (АВП СССР. Запись беседы М.М.Литвинова с Ю.Балтрушайтисом 23 марта 1938 года).

Правящие круги Польши были готовы сотрудничать с Германией в империалистическом грабеже чужих земель, особенно в борьбе против Советского государства. В то же время они не были в восторге от перспектив превращения Польши в бесправного вассала гитлеровской Германиии захвата нацистами польских земель. Польскому правительству вовсе не импонировала также идея создания подвластного Германии «Украинского государства», так как оно опасалось, что гитлеровцы захотят присоединить к нему и те украинские земли, которые отошли к Польше после 1920 года. Так, вице-директор политического департамента МИД Польши Т.Кобылянский 18 ноября 1938 г. подчеркнул в беседе с советником германского посольства в Варшаве Р.Фон Шелиса, что если немцы не будут выдвигать идеи создания «Великой Украины», то «Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину.». В противном случае такое выступление может оказаться невозможным (СССР в борьбе за мир, стр. 82).

Постепенно стала проявляться, таким образом, оборотная сторона медали, выяснялась «цена», которую фашистский рейх требовал с Польши за согласие допустить её к участию в грабеже чужих земель. Но среди правящих кругов Польши было немало и таких людей, которые были готовы сотрудничать с гитлеровцами чуть ли не на любых условиях. Ю.Бек заявил, например, американскому послу Д.Бидлу, что Польша может оказаться перед «необходимостью» сотрудничать с Германией в создании украинского государства за счёт территорий Польши, СССР и Румынии. А польский посол в Москве В.Гржибовский считал, что Польша и одна может установить господство над СССР и что « не следует пускать Германию в Россию» (Документы советско-польских отношений, т. 6, стр. 372).

Нацисты во время каждой встречи с польскими дипломатами и впоследствии неизменно ставили вопрос об антисоветском сотрудничестве двух стран. Гитлер в беседе с Ю.Беком 5 января 1939 г. заметил, что между Германией и Польшей существует полная общность интересов в отношении России (В.Я.Сиполс. «Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны», стр. 218)., Отвечая на следующий день на вопрос Риббентропа, не отказалось ли польское правительство от устремлений Пилсудского в отношении Украины, Бек ответил, что «поляки уже были в Киеве и что эти устремления, несомненно, всё ещё живы и сегодня» (Документы советско-польских отношений, т.7, стр.22).

К марту 1939 года агрессивные планы гитлеровцев приобрели уже конкретную форму. Если раньше предполагалось привлечь Польшу к участию в войне против СССР, то теперь намерения Германии изменились. Советник МИД Германии П.Клейст утверждал: «Очевидно, Польша должна быть вначале территориально разделена (отделение областей, принадлежавших ранее Германии, и образование западно-украинского государства под германским протекторатом) и политически организована (назначение надёжных с германской точки зрения, руководителей польского государства)…» Все эти меры должны были укрепить тылы Германии. После разгрома Польши «акция против Запада» — западный этап», который закончится поражением Франции и Англии. Затем станет возможным «великое и решающее столкновение с Советским Союзом и будет осуществлён разгром Советов» (СССР в борьбе за мир, стр. 233-234, 363).

Советское руководство неоднократно предпринимало попытки нормализовать отношения с Польшей. 8 октября 1938 года польскому послу было заявлено, что СССР не отказывается «от мирного сотрудничества с любым государством» (Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, стр. 130, примеч. 197).

20-22 октября начался зондаж СССР на предмет нормализации советско-польских отношений, обострившихся в период чехословацкого кризиса летом 1938 г. 4 ноября 1938 г. Москва предложила подписать коммюнике о нормализации советско-польских отношений, которое после консультаций было подписано 27 ноября. Подготовка этого коммюнике породила в Москве надежды на то, что « в случае нужды Польша протянет руку за помощью и к Советскому Союзу» (там же, стр. 132). Но это была выдача желаемого за действительное. Уже 28 ноября Польша уведомила Германию, что эта декларация распространяется лишь на двусторонние советско-польские отношения и не направлены на привлечение СССР к решению европейских проблем (М.Мельтюхов. «Советско-польские войны. Белый орёл против красной звезды». 2004-Москва, стр. 286-287).

Несмотря на антисоветскую политику Польши, в условиях, когда стали очевидны агрессивные планы фашистского рейха по отношению к Польше, Советский Союз готов был к сотрудничеству с Англией и Францией ради обеспечения независимости и безопасности польского государства. Отвечая 29 марта 1939 г. на вопрос французского поверенного в делах Ж.Пайяра, готов ли СССР к сотрудничеству с Польшей, М.М.Литвинов напомнил, что советское правительство неоднократно предлагало такое сотрудничество, и заявил, что по прежнему считает его «очень важным» (СССР в борьбе за мир, стр. 284).

Польские правящие круги знали о планах Гитлера. Если бы они были заинтересованы в национальных интересах Польши, предприняли бы меры для объединения усилий соответствующих стран.

10 мая 1939 г. зам. наркома иностранных дел СССР В.П.Потёмкин встретился в Варшаве с Ю.Беком, которому заявил: «СССР не отказал бы Польше в помощи, если бы она того пожелала (СССР в борьбе за мир, стр. 389). На следующий день Посол Польши в СССР В.Гржибовский явился к Молотову и заявил, что Польша не желает англо-французских гарантий и «не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР» (там же, стр. 393). 25 мая советский полпред в Варшаве Н.И.Шарона снова заявил в беседе с Ю.Беком: «Мы, конечно, были бы готовы помочь, но чтобы помочь завтра, надо быть готовым сегодня, т.е. заранее знать о необходимости помогать» Но Ю.Бек оставил это заявление без ответа (Документы советско-польских отношений, стр. 112).

Правящая верхушка Польши ставила на первое место не жизненные интересы польского народа, не защиту его от немецкой агрессии, а свои узкоклассовые интересы. Главное для них заключалось в том, чтобы сохранить своё господство над польским народом. Польские правители больше всего опасались, что сотрудничество Польши с Советским Союзом может усилить в стране симпатии к идеям социализма.

Французский историк М.Мурен с полным основанием писал: «Странная политика полковника Бека была новым выражением националистической оргии и великодержавного комплекса». Бек питал иллюзии, что Польша не пострадает от германо-русского столкновения. Из-за своей русофобии и боязни коммунизма он не желал сотрудничества Советским Союзом и предпочитал гитлеровский режим (В.Я.Сиполс. «Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны», стр. 261).

Как бы ни скрывали гитлеровцы свои военные тайны, знали о подготовке вермахта к нападению на Польшу и в Варшаве. 29 июля 1939 г. разведотдел ГШ докладывал, что около 20 августа начнётся продвижение германских танковых и моторизованных частей к Польской границе, а к концу августа, возможно, начало военных действий.

Хотя до нападения фашистского рейха на Польшу оставались считанные дни, правящие круги Польши ввиду своей резко антисоветской позиции по-прежнему категорически отказывались от какого-либо сотрудничества с СССР. Это сказалось и на ход англо-франко-советских переговоров. Опасаясь срыва переговоров в Москве, французский посол П.Наджлар телеграфировал в Париж, что позиция Польши «не может не иметь серьёзных последствий для дела мира». Провал переговоров в результате позиции Польши может побудить Гитлера к началу военных действий. Их позиция – предательство интересов польского народа. Тогдашний президент Польши И.Мосцицкий несколько недель спустя признал: Польша в конце концов была готова принять германские требования» (В.Я.Сиполс. «Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны», стр. 273).

Нападение Германии на Польшу.

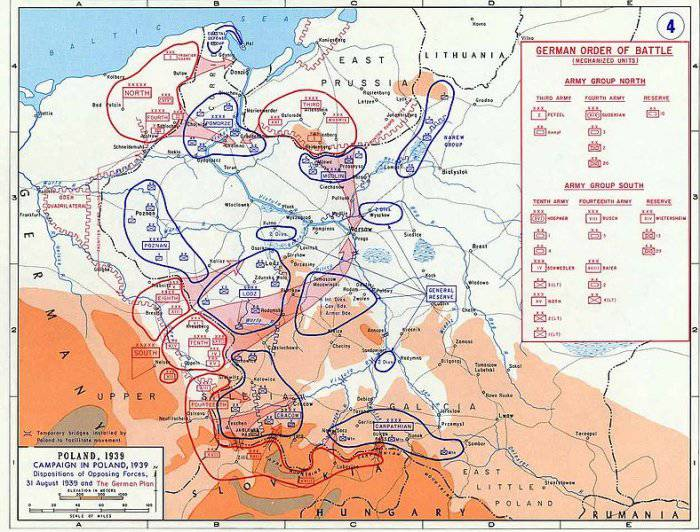

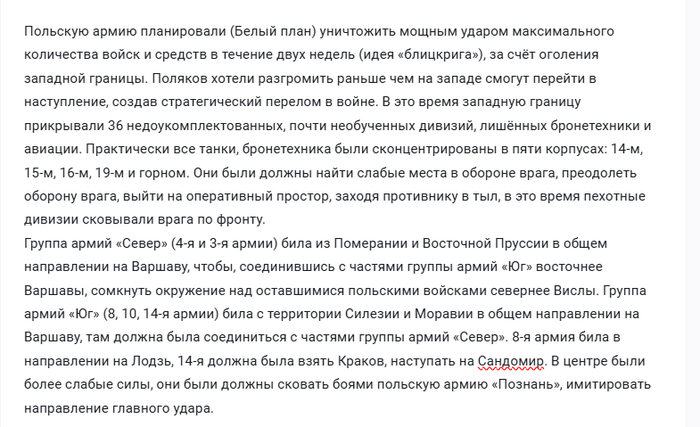

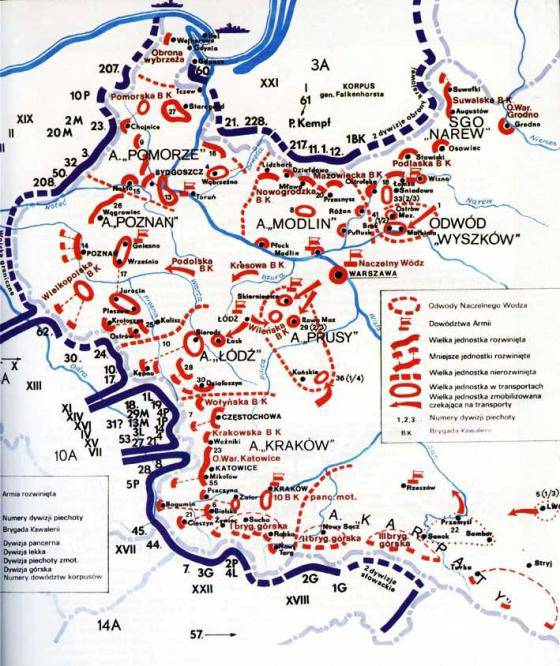

Диспозиция сил противников на 31 августа 1939 года и польская кампания 1939 года.

Польша начала скрытую мобилизацию ещё с 23 марта 1939 года, сумела мобилизовать к войне: 39 дивизий, 16 отдельных бригад, всего 1 млн. человек, примерно 870 танков (большая часть танкетки), некоторое количество бронеавтомобилей, 4300 орудий и миномётов, до 400 самолётов. К тому же поляки были уверены, что с самого начала войны их поддержит всей мощью авиация союзников и флот Великобритании.

Планировали две недели вести оборону, сдерживать вермахт на всём протяжении границы – почти 1900 км, против Восточной Пруссии, в благоприятных условиях, даже рассчитывали вести наступление. План наступательной операции против Восточной Пруссии назывался «Запад», её должны были провести оперативные группы «Нарев», «Вышкув» и армия «Модлин». В «польском коридоре», разделявшем Восточную Пруссию и Германию, сосредотачивали армию «Поможе», она, кроме обороны, была должна захватить Данциг. Берлинское направление защищала армия «Познань», границу с Силезией и Словакией прикрывала армия «Лодзь», армия «Краков» и армия «Карпаты». В тылу юго-западнее Варшавы разворачивали вспомогательную армию «Прусы». Поляки растянули свои порядки по всей границе, не создали мощной противотанковой обороны на главных направлениях, не создали мощных оперативных резервов для фланговых ударов по прорвавшемуся противнику.

План был рассчитан на несколько «если»: если польская армия продержится две недели на основных позициях; если немцы сконцентрируют небольшую часть своих сил и средств (особенно авиацию и танки) – польское командование рассчитывало, что Берлин оставит значительную группировку на западе; если через две недели англо-французские силы начнут крупное наступление. Ещё одним слабым местом польской армии было руководство, оно практически с самого начала войны думало только о своей шкуре. Стоит удивляться тому, что с таким командованием польская армия продержалась почти месяц.

Германия, против Польши Третий рейх задействовал 62 дивизии (из них 40 кадровых дивизий первого удара, из них 6 танковых и 4 механизированных), всего 1,6 млн. человек, примерно 6000 орудий, 2000 самолетов и 2800 танков (из них более 80% легкие, танкетки с пулемётами). Сами немецкие генералы оценивали боеспособность пехоты как неудовлетворительную, к тому же понимали, что если Гитлер ошибся и англо-французская армия ударит на западе, то катастрофа неизбежна. Германия не готова воевать с Францией (её армия в то время считалась сильнейшей в мире) и Англией, они имели превосходство на море, в воздухе и на суше, оборонительные сооружения не были подготовлены («линия Зигфрида»), западный фронт оголён.

Дисклокация войск на 01.09.1939 года.

Чтобы соблюсти видимость якобы ответных действий, германские службы безопасности организовали провокацию – так называемый « Глейвицкий инцидент». 31 августа бойцы СС и специально отобранные в тюрьмах уголовники в польской форме атаковали радиостанцию в немецком Глейвице. После захвата радиостанции один из них на польском языке прочитал по радио специально подготовленный текс, провоцирующий Германию на войну. Затем уголовников расстреляли эсэсовцы (одно из названий операции - «Консервы»), бросили на месте, их обнаружила немецкая полиция. Ночью немецкие СМИ заявили, что Польша атаковала Германию.

Люфтваффе в течение первого дня уничтожили большую часть польской авиации, а также нарушила связь, управление, переброску войск по железным дорогам. Немецкие ударные группировки довольно легко прорвали фронт и пошли дальше, что и не удивительно при распыленности польских частей. Так, 19-й механизированный корпус (одна танковая, две механизированные, две пехотные дивизии), бивший из Померании, пробил оборону 9-й дивизии и Поморской кавбригады, к вечеру 1-го сентября пройдя 90 км. В Данцигском заливе германские ВМС уничтожили небольшую польскую эскадру (один эсминец, один миноносец и пять ПЛ), ещё до начала войны три эсминца ушли в Англию, и две ПЛ смогли прорваться из Балтики (они потом воевали в составе ВМФ Великобритании).

Уже 1-го сентября из Варшавы уехал президент, 5-го за ним последовало правительство, так началось их перемещение в Румынию. Последний приказ «героический» главком польской армии Эдвард Рыдз-Смиглы издал 10-го, после на связь не выходил, потом объявился в Румынии. В последних своих приказах он приказывал Варшаве и Модлину держать оборону в окружении, остаткам армии держать оборону у границы с Румынией и ждать помощи Англии и Франции. Рыдз-Смиглы 7-го сентября прибыл в Брест, где на случай войны с СССР должны были подготовить Ставку, но она не была подготовлена, 10-го прибыл во Владимир-Волынский, 13-го в Млынов, а 15 сентября – поближе к румынской границе, в Коломыю, где уже были правительство и президент.

2-го армия «Поможе», оборонявшая «польский коридор», была рассечена встречными ударами из Восточной Пруссии и Померании, её большая часть, приморская, была окружена. На южном направлении вермахт нашёл стык армий «Лодзь» и «Краков», 1-я танковая дивизия устремилась в прорыв, выходя в тыл польских частей. Польское командование решает отвести армию «Краков» на основной рубеж обороны, а армию «Лодзь» - на восток и юго-восток за линию рек Нида и Дунаец (примерно на 100-170 км). Но приграничное сражение уже было проиграно, с самого начала надо было оборонять не всю границу, а концентрировать войска на главных направлениях, создать оперативные резервы для контрударов. План обороны польского командования сорван, на севере части вермахта, наступавшие из Восточной Пруссии, к 3-му дню сломили сопротивление армии «Модлин», её остатки отходили за Вислу. А другого плана не было, оставалось только надеяться на союзников.

4-го поляки в центре отошли к реке Варта, но удержаться там не смогли, практически сразу фланговыми ударами их сбили, уже 5-го остатки частей отходят к Лодзи. Главный резерв польских вооруженных сил - армия «Прусы» - была дезорганизована и просто «растворилась», к 5-му сентября война была проиграна, польская армия ещё дралась, отступала, пыталась закрепиться на каких-то рубежах, но... Польские части были рассечены, потеряли управление, не знали, что делать, попадали в окружение.

8 сентября началась битва за Варшаву, её защитники дрались до 28 сентября. Первые попытки взять город с ходу, 8-10 сентября, поляки отбили. Командование вермахта решило отказаться от плана взять город с ходу и продолжило замыкать кольцо блокады – 14-го кольцо замкнули. 15-16-го немцы предлагали капитулировать, 17-го польские военные попросили разрешить эвакуацию мирных жителей, Гитлер отказал. 22-го начался общий штурм, 28-го, исчерпав возможности обороны, остатки гарнизона капитулировали.

Ещё одну группировку польских сил окружили западнее Варшавы - вокруг Кутно и Лодзи, они продержались до 17-го сентября, сдавшись после нескольких попыток прорыва и когда кончилось продовольствие и боеприпасы. 1 октября сдалась балтийская военно-морская база Хель, последний очаг обороны был ликвидирован в Коцке (севернее Люблина), где 6 октября капитулировало 17 тысяч поляков.

Странная война.

Итак, 1 сентября 1939 года в 4:30 утра ВВС Германии нанесли массированный удар по польским аэродромам, а 15 минут спустя в Польшу вторглись немецкие войска. (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз в борьбе за Европу: 1939-1941 гг. (Документы, факты, суждения). М., 2002. С.79.) Казалось, что замыслы Гитлера в очередной раз оправдаются. Однако британское и французское правительства после изрядных колебаний были вынуждены уступить общественному мнению своих стран. В 11:00 3 сентября Англия объявила Германии войну, а в 17:00 к ней присоединилась и Франция. Поначалу этот шаг вызвал в Берлине определённое замешательство. Ещё бы, ведь всё планирование польской компании строилось из расчёта, что Западного фронта не будет. Впрочем, вскоре настала очередь удивляться полякам, поскольку после формального объявления войны на франко-германской границе ничего не изменилось.

Более того, как отмечал позднее бывший генерал-майор вермахта Буркхарт Мюллер-Гиллебранд, проведший всю войну в Генеральном штабе:

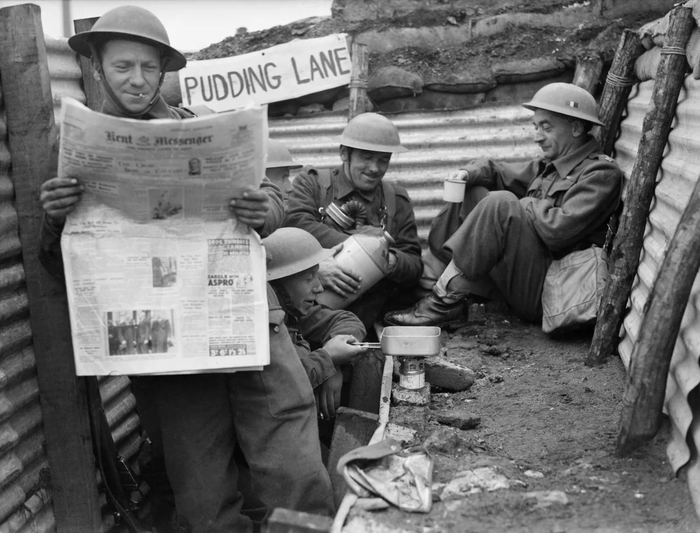

Как видим, возможность победить Гитлера была. Не было самого главного – желания. Точнее, наоборот, было желание никоим образом не спровоцировать боевые действия с немцами. Так, на участке фронта у Саарбрюккена французы вывесили огромные плакаты: «Мы не произведём первого выстрела в этой войне!». Отмечались многочисленные случаи братания французских и немецких солдат, которые наведывались друг к другу в гости, обмениваясь продовольствием и спиртными напитками [Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Т.1. Подготовка и развёртывание нацистской агрессии в Европе 1933-1941. М., 1973. С.351-352.]. Когда же не в меру инициативный командир французского артиллерийского полка, занимавшего позиции в районе Бельфора, начал предварительную пристрелку возможных целей, то за это его чуть не предали военно-полевому суду. «Понимаете, что вы сделали? – распекал своего подчинённого командир корпуса. – Вы чуть-чуть не начали войну!». В дальнейшем во избежание подобных инцидентов, чтобы какие-нибудь горячие головы сдуру не начали воевать всерьёз, передовым частям французских войск было запрещено заряжать оружие боевыми снарядами и патронами.

Как отмечал посетивший линию фронта французский писатель Ролан Доржелес, бывший в то время военным корреспондентом:

«По возвращении на фронт я был удивлён царившей там тишиной. Артиллеристы, расположившиеся у Рейна, смотрели, сложа руки, на немецкие колонны с военным снаряжением, передвигавшиеся на другом берегу реки, наши лётчики пролетали над огнедышащими печами заводов Саара, не сбрасывая бомб. Очевидно, главной заботой высшего командования было не провоцировать противника»

Аналогичным образом вела себя и авиация. Вечером 6 сентября польское командование попросило союзников нанести бомбовые удары по германской территории. 7 сентября Варшава получила французский ответ, согласно которому «завтра, а самое позднее утром послезавтра против Германии будет проведена сильная атака французских и английских бомбардировщиков, которая, может быть, будет распространена даже до тыловых построений на польском фронте»[Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа. Высшее военное руководство фашистской Германии во Второй мировой войне. М., 1972. С.91.]. 10 сентября находившуюся в Лондоне польскую военную миссию уведомили, что английские самолёты якобы начали бомбардировки Германии .

Однако всё это было откровенной ложью. Единственный боевой эпизод имел место 4 сентября, когда английские ВВС атаковали германские военные корабли, находившиеся в районе Киля, в результате чего лёгкий крейсер «Эмден» получил незначительные повреждения [Мэйсон Д. «Странная война» // От Мюнхена до Токийского залива: Взгляд с Запада на трагические страницы истории Второй мировой войны. М., 1992. С.80-81.]. В остальное время английские и французские самолёты ограничивались разведывательными полётами, а также, говоря словами Черчилля, «разбрасывали листовки, взывающие к нравственности немцев»[283]. Первый из подобных «рейдов правды», как их высокопарно называл английский министр авиации Кингсли Вуд, состоялся ночью 3 сентября, когда на территорию Германии было сброшено 6 миллионов экземпляров «Письма к немецкому народу» . Ещё 3 млн экземпляров этого волнующего послания было разбросано над Руром в ночь с 4 на 5 сентября [Налёты английской авиации на германскую территорию // Правда. 7 сентября 1939. №248 (7933). С.5.]. Утром 8 сентября английская авиация сбросила над Северной Германией 3,5 млн листовок [286]. В ночь с 9 на 10 сентября английские самолёты вновь разбросали листовки над Северной и Западной Германией [Военные действия между Германией и Францией // Правда. 11 сентября 1939. №252 (7937). С.5.]. Не обходилось и без курьёзов. Так, 9 сентября французские самолёты сбросили по ошибке свой «смертоносный» бумажный груз над территорией Дании.

Всего же с 3 по 27 сентября только английские ВВС обрушили на головы немецких обывателей 18 млн листовок. Как самокритично заметил маршал авиации Артур Харрис, позднее прославившийся ковровыми бомбардировками немецких городов:

Попытки подвигнуть авиацию союзников к реальным боевым действиям бдительно пресекались. Должность министра авиации в правительстве Чемберлена занимал сэр Кингсли Вуд, юрист по образованию, ещё в 1938 году сформулировавший следующие три принципа использования британских ВВС:

1. Намеренные бомбардировки гражданского населения исключаются.

2. Авиация атакует только военные цели.

3. При этом лётчики должны соблюдать осторожность, чтобы избегать бомбардировки любого скопления гражданских лиц.

Сразу же после начала 2-й мировой войны английское и французское правительства опубликовали декларацию, в которой «торжественно подтверждали своё решение вести военные действия с твёрдым намерением щадить гражданское население» и сохранять памятники старины, а также сообщали, что их Вооружённым силам дано указание не подвергать бомбёжке никакие другие объекты, кроме «чисто военных в самом узком смысле этого слова»(Эмери Л. Моя политическая жизнь / Сокр. пер. с англ. А.О.Зелениной, С.О.Митиной и А.Л.Миранского. М., 1960. С.587.)

В первых числах сентября один из лидеров лейбористов Хью Дальтон, имевший много близких друзей среди поляков, предложил поджечь зажигательными бомбами Шварцвальд, чтобы лишить немцев строевого леса: «Дым и чад немецких лесов научат немцев, весьма сентиментально относящихся к своим лесам, что война не всегда приятна и выгодна и что её нельзя вести исключительно на территории других народов».

Однако сэр Кингсли категорически отказался, сославшись на то, что подобные действия противоречат Гаагской конвенции.

5 сентября с аналогичным предложением обратился видный деятель Консервативной партии Леопольд Эмери, бывший первый лорд Адмиралтейства. Поражённый юридической безграмотностью своего сопартийца сэр Кингсли возмущённо заявил: «Что вы, это невозможно. Это же частная собственность. Вы ещё попросите меня бомбить Рур»[Мосли Л. Утраченное время. Как начиналась Вторая мировая война / Сокр. пер. с англ. Е.Федотова. М., 1972. С.373.].

Как вспоминал позднее Эмери:

«Я онемел от изумления, когда он объявил мне, что не может быть и речи даже о том, чтобы бомбить военные заводы в Эссене, являющиеся частной собственностью, или линии коммуникаций, ибо это оттолкнуло бы от нас американскую общественность»[Эмери Л. Моя политическая жизнь… С.587.].

8 сентября польский военный атташе во Франции полковник Фыд докладывал в Варшаву:

Впрочем, по мнению начальника французского Генштаба генерала Мориса Гамелена, высказанному им накануне войны, подобное развитие событий должно было только радовать поляков:

Наконец, в ночь на 7 сентября французские поисковые группы впервые пересекли германскую границу западнее Саарбрюккена. Не встречая сопротивления германских войск, которым было приказано уклоняться от боя, французы продвинулись на несколько километров, после чего 12 сентября получили от генерала Гамелена, ставшего к тому времени главнокомандующим, приказ прекратить наступление и начать окапываться.

Эта небольшая прогулка была раздута западной пропагандой до прямо-таки эпических масштабов. Так, агентство «Ассошиэйтед Пресс» поспешило сообщить, будто «в ночь с 6 на 7 сентября французские войска захватили первую линию бетонных пулемётных гнёзд линии Зигфрида»[Военные действия на франко-германской границе // Правда. 8 сентября 1939. №249 (7934). С.5.]. В опубликованном вечером 8 сентября официальном коммюнике французского Генерального штаба скромно сообщалось: «Невозможно, впрочем, точно перечислить уже занятые местности и позиции»[Агентство Гавас о военных действиях Франции // Правда. 10 сентября 1939. №251 (7936). С.5.].

И действительно, это было невозможно, если учесть что реальное продвижение французских войск составило 7-8 км на фронте протяжённостью около 25 км. Иначе французскому командованию, как в известном анекдоте, пришлось бы докладывать о захвате «стратегических объектов» типа домика лесника.

Впрочем, дошло и до этого. В следующем коммюнике с гордостью говорилось:

«9 сентября, вечер. Враг оказывает сопротивление на всей линии фронта. Отмечено несколько контратак местного характера с его стороны. Блестящее наступление одной из наших дивизий обеспечило нам занятие важной складки местности»[Военные действия между Германией и Францией // Правда. 11 сентября 1939. №252 (7937). С.5.].

В самом деле, если сообщить, что прорвали линию Зигфрида, как это сделало 7 сентября информагентство «Бритиш Юнайтед Пресс» , то, глядишь, и во лжи уличат. А так, – «заняли важную складку местности» – просто и со вкусом.

10 сентября главнокомандующий союзными войсками во Франции генерал Морис Гамелен уверял польское руководство, что «больше половины наших активных дивизий Северо-Восточного фронта ведут бои. После перехода нами границы немцы противопоставили нам сильное сопротивление. Тем не менее мы продвинулись вперёд. Но мы завязли в позиционной войне, имея против себя приготовившегося к обороне противника, и я ещё не располагаю всей необходимой артиллерией. С самого начала брошены Военно-воздушные силы для участия в позиционных операциях. Мы полагаем, что имеем против себя значительную часть немецкой авиации. Поэтому я раньше срока выполнил своё обещание начать наступление мощными главными силами на 15-й день после объявления французской мобилизации».

В тот же день парижский корреспондент «Юнайтед Пресс», ссылаясь на сведения, «полученные из надёжных источников», утверждал, что Германия перебросила с Восточного фронта как минимум 6 дивизий, чтобы противодействовать французскому наступлению . На самом деле с польского фронта не было переброшено ни одного немецкого солдата, ни одного орудия или танка.

Не менее «надёжный» источник сообщал, что против французских войск немцы 7 сентября предприняли «ожесточённую контратаку», бросив в бой «70-тонные танки с 75-миллиметровыми орудиями»[Переброска германских военных сил на Западный фронт // Правда. 11 сентября 1939. №252 (7937). С.5.]. Здесь надо отметить, что самый тяжёлый из состоявших тогда на вооружении немецкой армии танков Т-IV, действительно вооружённый 75-мм пушкой, весил всего лишь около 20 тонн [308]. Кроме того, все эти танки, как и их собратья других моделей, были брошены против Польши. На Западном фронте у немцев в тот момент танков не было вообще .

Несмотря на то, что 12 сентября французское наступление прекратилось, пресса продолжала распространять байки об «успехах» союзных войск. Так, 14 сентября сообщалось, что «военные операции на Западном фронте между Рейном и Мозелем продолжаются. Французы окружают Саарбрюккен с востока и запада». 19 сентября последовало сообщение, что «бои, которые ранее ограничивались районом Саарбрюккена, охватили теперь весь фронт протяженностью 160 км»

Наконец, 3-4 октября французские войска покинули территорию Германии. 16 октября вернулись на исходные позиции и передовые части вермахта. В целом результаты этого «героического» похода оказались следующими:

«В сводке германского Верховного командования от 18 октября были объявлены общие потери немцев на Западном фронте: 196 человек убитыми, 356 ранеными и 144 пропавшими без вести. За этот же период было взято в плен 689 французов. Кроме того, было потеряно 11 самолётов»[Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М., 1999. С.49.].

В своё время наши вольнодумствующие интеллигенты, сидя на кухнях, обожали рассказывать анекдоты насчёт газеты «Правда». Однако, как видим, в «свободном мире» СМИ могут врать так лихо, что коммунистам и не снилось. В случае же с липовым штурмом линии Зигфрида главной целью было создать картину реальных боёв во исполнение заключённой 19 мая 1939 года франко-польской военной конвенции. Тогда Париж принял на себя вполне конкретные обязательства, и теперь «выполнял» их, если не на деле, то хотя бы на словах.

Пародия на боевые действия, получившая название «странной войны», могла иметь лишь одно объяснение: влиятельные круги английского и французского руководства упорно пытались, несмотря ни на что, создать общий фронт с Гитлером для борьбы против СССР. Ради этого они фактически предали Польшу, в очередной раз показав всему миру подлинную цену своих «гарантий». Нетрудно догадаться, что ожидало СССР, если бы вместо заключения пакта Молотова-Риббентропа мы, как советует нынешняя либеральная братия, доверились подобным «союзникам».