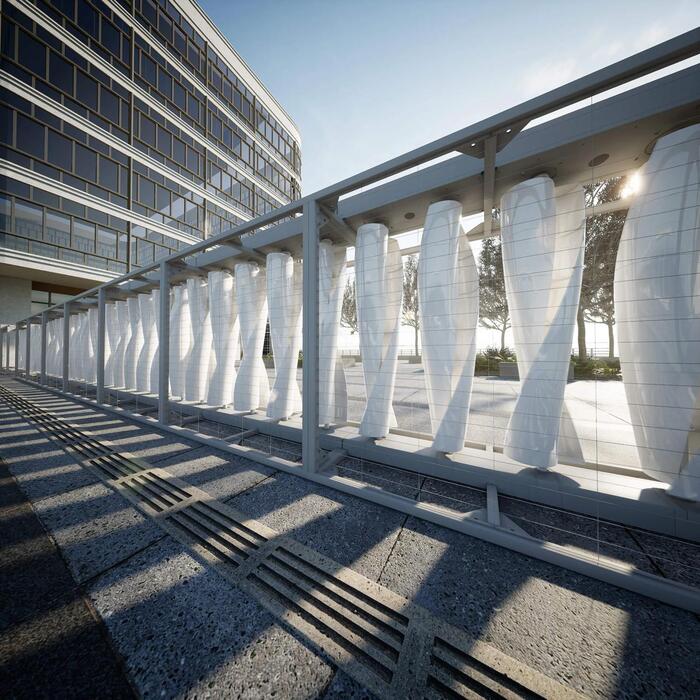

Спиральные ветрогенератор для городской среды

Нью-йоркский дизайнер Джо Дусе представил модульную систему ветрогенераторов, которая органично впишется в городскую среду. Энергетическая система Airiva имеет двухметровые вертикальные лопасти в форме спирали, а не пропеллера, как у привычных ветряков. Вращаясь, лопасти создают медитативный эффект и могут стать эстетичным дополнением к городскому ландшафту.

«Чистый дизайн играет значимую роль в архитектуре городских и пригородных зон: места, где мы живем и работаем, должны давать нам энергию во всех смыслах этого слова», — говорит Джо Дусе.

Сегменты Airiva будут изготовлены из алюминия с лопастями из литого пластика. Компания планирует использовать 80% переработанных материалов, как только начнет производство.

Предполагается, что генераторы будут терять меньше электроэнергии, чем обычные ветровые установки, а также обеспечат устойчивость к перебоям в сети.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Первый полет двухдвигательной восьмёрки

Время прочтения чуть больше одной минуты

Датой первого полета восьмёрки считается 24 июня 1961 года, однако есть небольшой нюанс. В этот день взлетел первый, однодвигательный прототип В-8.

Второй, уже двухдвигательный, прототип В-8А впервые поднялся в воздух 17 сентября 1962 года. В-8А был оснащён двумя турбовальными двигателями ТВ2-117 и для неискушённого глаза выглядел как современная восьмёрка.

Однако, как и на первом прототипе, на В-8А была использована несущая система от предшественника — Ми-4. А именно: четырёхлопастный несущий и трёхлопастный рулевой винты, автомат перекоса и система управления, трансмиссия с промежуточным и хвостовым редукторами. Основные и хвостовая опоры шасси, хвостовая и концевая балки также были заимствованы у Ми-4. Принципиальная конструкция полумонококового фюзеляжа с пристройкой и грузовыми створками перекочевали оттуда же.

Редуктор, носовая и центральная части фюзеляжа с двигательным отсеком и капотами были спроектированы заново.

Именно несущая система определяет лётные характеристки вертолёта, поэтому утверждение что В-8(А) это глубокая модернизация Ми-4 вполне справедливо.

Китай побил мировой рекорд

Построили самый длинный вантовый мост. Китай ввел в эксплуатацию грандиозное инженерное сооружение — вантовый мост Чантай-Янцзы, который установил новый мировой рекорд как переправа с самым длинным основным пролетом (1208 м). Грандиозная конструкция протяженностью 10,3 км соединила города Чанчжоу и Тайчжоу в восточной части страны. Высота опорных башен достигает 350 м — сравнимо со 120-этажным небоскребом.

Человек и боль

Как профессиональный электронщик я понимаю, что телеметрия это важно. Как понять, что с узлом что-то не так? По информации телеметрии.

Боль это наша, человеческая телеметрия. Некий датчик информирует что что-то где-то не в порядке. Службы, ответственные за это что-то уже рапортуют о принятых мерах. Работа идёт! Клетки восстанавливаются и тело постепенно чинится.

Но, мать его, что, было недостаточно просто красной лампочки!? Да, спасибо, я знаю, бригада уже выехала.

Зачем эта постоянная жгучая боль? Она изматывает и расходует силы. Зачем!? Типа, ты не увидел красной лампочки?

Человек в управлении собственным телом не может ничего. Сраный зубной нерв, длинной 2 мм может изгадить жизнь на неделю. Он нахрен никому не нужен. Вместе с его зубом.

Мля! Отключи эту сраную красную лампочку и саисток в зад засунь.

Да, если вам оторвали руку или печень в критическом состоянии об этом хорошо бы знать сразу. Но, о том, что прищемили какой-то проводок, мне знать не обязательно.

))