Настоящая история Троянской войны. Чего не знал Гомер

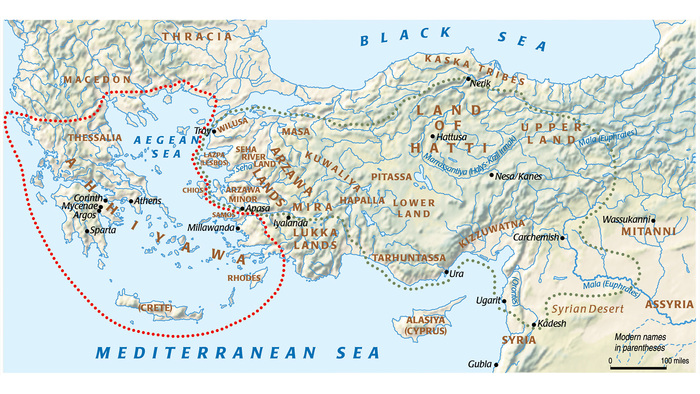

Как Великий Царь хеттов, Муваталли II ни перед кем не склонял головы, ибо никто не был выше него. Однако он был равен другим Великим Царям, как он сам. В дипломатической переписке Великие Цари обращались друг к другу как «мой брат» в знак их равенства. Великий Царь Аххиявы, именуемый «ванакт», осуществлял сюзеренитет над царьками, князьями, и наемными капитанами, как Пиямараду. Люди, признававшие микенского царя своим владыкой, не обязательно были этническими греками. Это особенно касалось Западной Анатолии, где коренное население обычно было лувийцами.

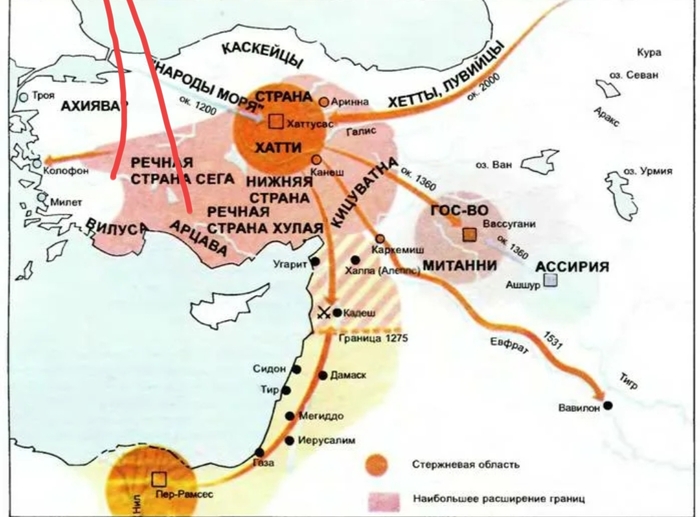

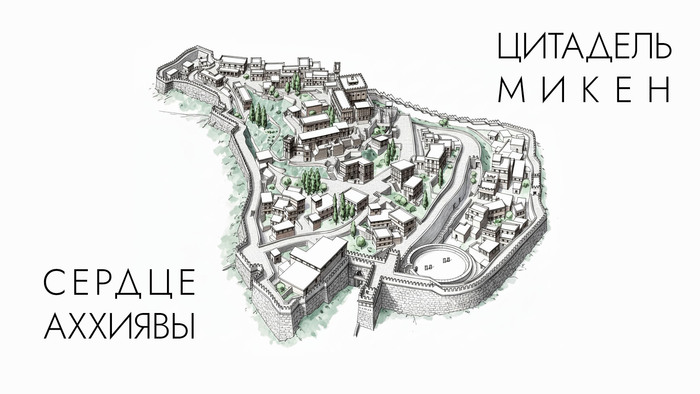

Когда Муваталли взошел на хеттский трон, западные регионы его империи были спокойны. Сфера влияния Хатти включала т.н. Малую Арцав – осколок лувийского могущества. К северу от Малой Арцавы на побережье были Земля реки Сеха и Вилуса, обе расположенные. Внутри региона к юго-востоку располагались Хапалла и Мира-Кувалия.

ЧИТАТЬ ВВЕДЕНИЕ ❯❯❯ ЗДЕСЬ ❯❯❯

В 1319–1318 гг. до н.э., ещё при Мурсили II, Малая Арцава и её соседи восстали против хеттов. Вилуса осталась верной Мурсили. Хетты победили и разделили Малую Арцаву на вассальные княжества. Вилуса сохранила свой суверенитет в награду за поддержку. Армия Мурсили разрушила Миллаванду, но не стала удерживать почти греческий город. Вероятно, хетты не хотели развязывать войну с Аххиявой. Более того Миллаванда стала протекторатом Аххиявы. Трон занял некий Атпа, фактически марионетка. За ниточки Атпу дергал брат заморского ванакта Тавагалава, отправленный в Анатолию как представитель царя.

Ахейцы осознали, что хетты стали слишком сильны в регионе, и могут вытеснить их из Анатолии, отрезав от важнейших источников меди и серебра. Эти металлы были сырьем для империи бронзового века, как нефть и природный газ для развитых стран современности. Олово и медь давали бронзу; серебро было общепринятым средством обмена. Итак, после войны ахейцы вернулись в Миллаванду, намереваясь расширить свою власть на Западе и тем самым закрепить доступ к рудникам. Теперь настала очередь хеттов встревожиться: на Западе назревали неприятности.

Пиямараду прибыл на Запад вскоре после того, как ахейцы вновь утвердились в Миллаванде. Его сопровождал его брат Лахурци, командир личной дружины Сиггаунас, его жена и две дочери. Наш герой выдал свою дочь замуж за Атпу, тем самым породнившись с правящим домом царства. В будущем Пиямараду будет делать в Миллаванде практически все, что ему заблагорассудится, используя царство как базу для операций против хеттов.

Хетты закрыли глаза на связи Миллаванды с греками. У них уже было достаточно врагов. В горах к северу от Хатти племена касков, давние враги хеттов, активизировались. В Сирии ситуация ухудшалась из-за действий молодого, динамичного и крайне воинственного фараона Египта Рамсеса II (правил в 1279–1213 гг. до н.э.). Египетский царь собирал силы и разжигал раздоры в сирийских владениях Муваталли. Хетты противостояли этим угрозам, развертывая войска на своей северной границе и в Сирии. Войска были переброшены с Запада, что привело к ослаблению позиций в этом регионе.

Враги хеттов замышляли недоброе, иначе они не приютили бы Пиямараду. Единственной надеждой Муваталли было то, что Пиямараду и ахейцев удастся сдержать объединенными силами Вилусы, Земли реки Сеха и Миры-Кувалии. Но этого не случилось.

Вилуса (то есть Троя) была слабым звеном в хеттской цепи сдерживания. Это царство было верным другом Хатти и, вероятно, предоставляло контингенты для поддержки хеттских военных операций во время недавней войны. Некоторое время спустя царь Вилусы, Куккунни, умер, и его сменил его приемный сын Алаксанду. Алаксанду также был верен Хатти. Но по какой-то причине союзники в Миллаванде считали, что могут действовать именно против Трои.

Пришла пора Пиямараду действовать! Он собрал некие силы и двинулся на север морем, чтобы завоевать Вилусу. Мы не знаем, из кого состояло войско великого авантюриста: микенские добровольцы или наёмники из ближайших земей вроде Лукки. Мы можем только гадать о численности армии Пиямараду. В любом случае речь шла о тысячах бойцов.

Наземное путешествие маловероятно, так как оно потребовало бы вторжения в земли хеттских вассалов: Манапы-Тархунды из Сехи, Купанты-Курунты из Миры-Кувалии и Таргасналли из Хапаллы. Загадочная Аххиява должна была быть морской державой, владычицей Эгейского моря и доминирующей силой в восточной половине «Великого Зелёного», как египтяне называли Средиземное море. Поэтому мы предположим, что именно ахейские корабли везли нашего героя к стенам Трои.

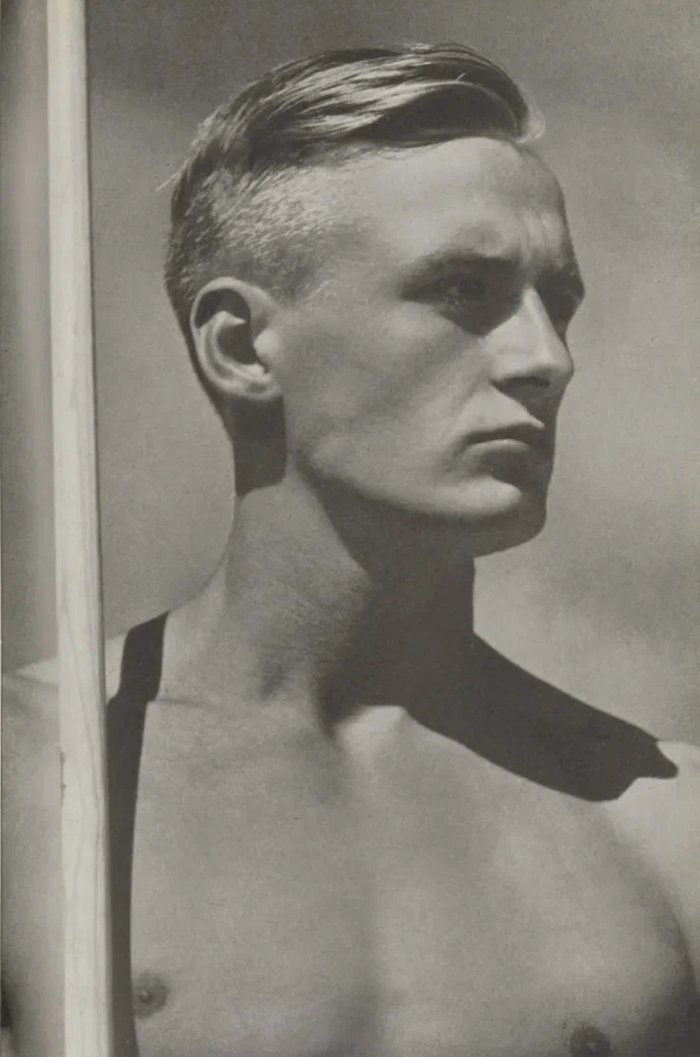

Никто из нас никогда не узнает как выглядел Пиямараду. Это даёт место для фантазии: классический пластинчатый халат воина-марьянну, ахейские наплечники из Фив. А лицо? Героическое, конечно!

Последующий ход событий в значительной степени неизвестен, но война началась, и Алаксанду её проиграл. Он сбежал из Вилусы и нашел убежище у хеттов. Тем временем Пиямараду установил новую власть в Вилусе. Имея влияние в Миллаванде и, вероятно, над частями земель Лукки, хеттский ренегат стал крупной теневой силой на Западе, что, несомненно, радовало его покровителей за морем.

Следующий вероятный шаг Пиямараду был очевиден: завоевание Земли реки Сеха, расположенной между Вилусой и Миллавандой. Это поставило бы под контроль ахейцев всё западное побережье Анатолии. Прибрежные земли Лукка к востоку от Миллаванды почти наверняка встали бы на сторону Аххиявы, и греки доминировали бы на анатолийском побережье от Черного моря до границ хеттского вассального царства Тархунтасса. Хетты оказались бы без выхода к Эгейскому морю и с меньшим количеством портов на Средиземном море. Призрак империи, запертой в глубине суши, навис над ними.

Ситуация требовала немедленных военных действий, но войска Муваталли уже были слишком растянуты на нескольких фронтах. Задача остановить Пиямараду была поручена вассалу, царю Земли реки Сеха, Манапе-Тархунде. Возглавив свою армию, он двинулся на север, в Вилусу, но около 1278 года до н. э. потерпел сокрушительное поражение: «Пиямараду унизил меня», — признался он в письме к Муваталли.

Пока армия Манапы-Тархунды отступала, Пиямараду, вероятно, оценивал варианты. Один из них — вторжение в Землю реки Сеха. Устранение этого последнего хеттского вассала на эгейском побережье могло бы сломить власть Хатти на Западе, возможно, безвозвратно.

Но Пиямараду не вторгся. Возможно, его отпугнула перспектива ведения войны с растянутыми линиями снабжения на вражеской территории. Манапа-Тархунда был побеждён, но его войска отчаянно защищали бы свои дома, используя знание местности и внутренние линии снабжения. Кроме того, левый фланг Пиямараду был бы уязвим для атак прохеттских вассалов с востока.

Наибольшую угрозу с этого направления представлял Купанта-Курунта, царь Миры-Кувалии и сюзерен соседней Масы. Его владения имели протяжённую границу со Страной реки Сеха, Миллавандой и землями Лукки. Будучи способным воином, Купанта-Курунта был двоюродным братом Муваталли и непоколебимо преданным царю. Если бы Пиямараду двинулся в Страну реки Сеха, Купанта-Курунта наверняка пришёл бы на помощь Манапа-Тархунде.

Вместо вторжения в Страну реки Сеха Пиямараду атаковал остров Лазпа (Лесбос), владение Манапы-Тархунды, расположенное у побережья. Для его защиты не было сил из-за враждебных действий Миллаванды на южной границе. В письме царь Сехи жаловался, что наш герой «настроил Атпу против меня».

Пиямараду мог ударить прямо в густонаселённое сердце острова, великолепный укреплённый город Терми на юго-восточном побережье, нейтрализовав административный центр и парализовав оборону. Лазпа была популярной целью для пиратов из-за своего богатства. Плодородные фермы и леса обеспечивали пшеницу и древесину для экспорта, что приносило в обмен предметы роскоши. Женщины Лазпы также были знамениты своей красотой, и ахейские пираты регулярно захватывали их.

Легендарный Ахиллес, «лучший из ахейцев», особенно ценил женщин Лазпы. Говорили, что он несколько раз совершал набеги на Лесбос. Косвенное, но красноречивое упоминание о коллективном богатстве Лазпы содержится в последней книге «Илиады», где Ахиллес трогательно замечает, что легендарное богатство Приама когда-то превосходило даже огромные богатства этого острова.

Пиямараду не задержался на Лазпе. Длительное пребывание было нежелательным, так как это связало бы силы, которые могли быть использованы на материке против хеттов и их союзников. В любом случае, Пиямараду достиг своей цели — еще больше ослабить уже потрёпанного врага.

Пиямараду ушёл раньше своих войск, поручив своему подручному Сиггаунасу завершающие операции — эвакуацию людей, которые более не желали иметь ничего общего с хеттами. Это были многочисленные зависимые работники, ремесленники и квалифицированные рабочие, насильно привезённые туда из Страны реки Сеха и Хатти. Несчастные делились на две категории: те, кто служил Манапа-Тархунде, и те, кто служил Муваталли (храмовые работники и прислуга Великого царя).

Царь Сехи, Манапа-Тархунда, ясно высказывается об их изменническом поведении. Когда Пиямараду напал на Лазпу, писал царь, «все они [работники] без исключения присоединились к нему...» Даже хеттский надсмотрщик и домашняя прислуга присоединились к нему. Читая между строк, можно предположить заговор между Пиямараду, работниками и надсмотрщиком. Тем временем племена касков фактически принудили Муваталли перенести столицу в Тархунтассу. Держава хеттов трещала по швам, и помочь Манапе-Тархунде было нечем.

Мятежные работники бежали из Лазпы на кораблях Сиггаунаса в Миллаванду, где Атпа сначала с радостью их принял. Однако вскоре работники Муваталли внезапно изменили своё мнение, решив, что хотят быть подданными Хеттской империи. В петиции Атпе они заявили: «Мы — данники Муваталли... Позвольте нам отдать дань Великому Царю! Сиггаунас совершил преступление, увезя нас из Лазпы». Обвинение Сиггаунаса было лукавством, призванным повлиять на Атпу и успокоить Муваталли. Атпа склонялся к тому, чтобы отпустить их, опасаясь проблем и вторжения хеттов.

«Он бы отпустил их домой», — сообщает Манапа-Тархунда, но Атпа не учёл Пиямараду. Тесть Атпы был в Миллаванде, за пределами города. Узнав о намерениях Атпы, он положил этому конец. «Пиямараду отправил Сиггаунаса к Атпе и передал: "Бог Грозы даровал тебе благословение, почему же ты теперь возвращаешь их?"» Работники были даром с небес, и их нельзя было отвергать. Что Пиямараду действительно имел в виду, так это то, что нельзя отказывать ему. Атпа не вернул работников.

Узнав об этом, Муваталли стал собирать войска (его терпению пришел предел). Дерзость Пиямараду была личным оскорблением и прямым вызовом авторитету Великого Царя, на что нельзя было не ответить. Муваталли спровоцировали. Человек по имени Гассу возглавил карательную экспедицию на Запад.

Хетты двинулись в поход, вероятно, в сопровождении Алаксанду, свергнутого царя Вилусы. По пути Гассу собрал контингенты вассалов, включая силы Миры-Кувалии под руководством царя Купанты-Курунты. Объединенная армия вошла в Страну реки Сеху. Армия остановилась, чтобы дать дипломатии последний шанс. Купанта-Курунта отправил послание Атпе: «Работники Его Величества, которые находятся у тебя, отпусти их домой!» Атпа, который был равен Купанте-Курунте по рангу, подчинился, как если бы приказ исходил от императора: «И он отпустил работников... всех без исключения домой».

На этот раз Пиямараду не было там, чтобы остановить его. Возможно, Атпа, лишённый его присутствия и опасаясь, что армия Гассу двинется на юг, потерял самообладание. Или же освобождение работников было стратегическим манёвром, чтобы отвлечь хеттскую армию от Миллаванды и направить её на север, к Вилусе. Если хеттская армия превосходила силы Пиямараду, разумным было сохранить воинов. Пиямараду не мог рассчитывать на реальную помощь от Микен, поскольку Аххиява и Хатти формально находились в мире. Потеря Миллаванды была недопустимой, тогда как Вилуса была расходным материалом. Возможно, Пиямараду проинструктировал Атпу подчиниться требованию, чтобы предотвратить вторжение в Миллаванду и устранить предлог для войны.

В своё время, пишет Манапа-Тархунда, Гассу и его армия «снова отправились в страну Вилуса, чтобы атаковать её». Но царь Страны реки Сеху не сопровождал их, сославшись на болезнь: «Я серьезно болен, болезнь свалила меня!»

Сражённый настоящей или мнимой болезнью, Манапа-Тархунда остался дома, пока хетты и их союзники завоёвывали Вилусу и восстанавливали Алаксанду на троне. Но им не удалось захватить Пиямараду. Наш герой ускользнул и вернулся в Миллаванду. Вскоре после этого силы Манапы-Тархунды снова заняли Лазпу.

В иных обстоятельствах Муваталли мог бы терпеть недостатки вассала, но, несмотря на изгнание Пиямараду из Вилусы, Аххиява оставалась могущественной на западе, доминируя в Эгейском море и контролируя Миллаванду. Вызовы хеттской власти серьезно превосходили возможности Манапы-Тархунды. Император сместил его. Старик был отправлен в Тархунтассу, а его сын Мастури занял место на троне.

Примерно в то же время Муваталли заключил договор с Алаксанду, который положил конец статусу Вилусы как независимого царства. Отныне это было хеттское вассальное государство. Один из пунктов так называемого договора Алаксанду предупреждал царя Вилусы, что он обязан участвовать в войнах хеттов с их врагами. Вероятно, он выполнил это обязательство в войне Хатти с Египтом, которая началась в 1275 году и достигла кульминации в битве при Кадеше. Египетский список хеттского боевого порядка упоминает Dr’dny, или дарданов — альтернативное имя Гомера для жителей Трои/Вилусы.

Битва при Кадеше стала тактической ничьей для обеих сторон и стратегической победой хеттов, которые смогли увеличить свои владения и влияние в Сирии за счёт Египта. Муваталли умер несколькими годами позже, вероятно, в 1272 году. Его сменил Урхи-Тешуб, его сын от наложницы. Поскольку он был бастардом, многие считали Урхи-Тешуба непригодным для царствования; его дядя, Хаттусили, был более предпочтительным выбором. Младший брат Муваталли и самый младший из четырёх законных детей Мурсили, Хаттусили управлял северными территориями Хатти, включая бывшую столицу Хаттусу, почти с самого начала правления Муваталли.

В 1267 году Урхи-Тешуб перенёс столицу империи обратно в Хаттусу (из Тархунтассы), что было сделано с целью устранить Хаттусили как соперника. Однако именно Урхи-Тешуб был устранён. Разгромленный и свергнутый в 1266 году, он бежал из Хатти, чтобы никогда не вернуться, и провёл последние годы жизни в Египте в качестве советника Рамсеса II по хеттским делам. Его дядя взошёл на трон как Хаттусили III.

Из-за пробелов в исторических записях мы почти ничего не знаем о деятельности Пиямараду в течение 10-летнего периода, начавшегося примерно с сирийской кампании Муваталли и завершившегося гражданской войной в Хеттской империи и восшествием на престол Хаттусили. Новому Царю Царей хеттов было за пятьдесят, когда он взошёл на престол. Хотя он правил 30 лет (ок. 1267–1237 гг. до н.э.), его здоровье всегда было слабым из-за хронических болезней, преследовавших его с детства.

Пиямараду, вероятно, был примерно того же возраста, что и Хаттусили, если не старше. Однако, в отличие от императора, он, судя по всему, находился в прекрасной форме. Его враждебность по отношению к Хатти также нисколько не уменьшилась. Это было кстати, поскольку после коронации Хаттусили участие ахейцев в делах Западной Анатолии значительно возросло: греки активно подстрекали мятежи по всему региону. Как всегда, Пиямараду выступал в роли главного агента-провокатора Микен. Народ страны Лукка оказался наиболее восприимчивым к его уговорам.

Власть хеттов на Западе снова была под угрозой. Осенью 1259 года до н. э., на восьмом году своего правления, Хаттусили заключил мирный договор с Рамсесом II. Хатти и Египет больше никогда не воевали друг с другом, а император смог уделить больше внимания угрозам на своих северных границах и на западе.

Первым удар нанёс Пиямараду. Нашим источником информации о произошедшем является так называемое письмо Тавагалавы, написанное Хаттусили после этих событий неназванному брату Тавагалавы из Миллаванды, Великому царю Аххиявы. Согласно Хаттусили, посольство мятежников отправилось в Миллаванду, где они «довели своё бедственное положение до сведения Тавагалавы». Наместник Аххиявы, предположительно посоветовавшись со своим братом в Микенах, оказал помощь этим «людям Лукки» в виде армии под командованием Пиямараду. Чтобы сохранить видимость невмешательства Аххиявы, воинство Пиямараду выступало под его знаменем как автономная сила; оно состояло из повстанцев, миллавандских и микенских «добровольцев», а также нескольких лишённых наследства марьянну (из касты воинов-колесничих).

Перейдя границу Миллаванды и вторгшись в земли Лукки, Пиямараду захватил и сжёг прохеттский город Аттаримма. Затем он занял город Ияланда, который восстал против Хатти. Тем временем Хаттусили начал контрнаступление на земли Лукки. Пиямараду, с присущей ему бравадой, потребовал, чтобы его сделали вассальным царём на недавно завоёванных территориях. Удивительно, но император согласился на это дерзкое требование, возможно, рассудив, что Хатти будет лучше иметь Пиямараду в качестве вассала, чем врага.

Сын Хаттусили, наследный принц Нериккаили, был отправлен в Ияланду с целью сопроводить Пиямараду в луккийский город Саллапа, который занял Хаттусили и где должна была состояться церемония. Однако в Ияланде Нериккаили был грубо принят Пиямараду, который заставил наследного принца замолчать и унизил его при свидетелях. Наследник Хатти, насмехался Пиямараду, был недостоин быть его сопровождающим в Саллапу; и, в любом случае, Пиямараду не поедет в Саллапу, потому что хетты замышляют его убийство. Император должен «дать мне царство здесь и сейчас»!

Поняв, что Пиямараду играет с ним, и разгневанный публичным унижением своего сына, Хаттусили двинулся к городу Валиванда. Там он написал Пиямараду, сообщив, что царство всё ещё может быть его, но только если он покинет Ияланду. Пиямараду не испугался. Хаттусили записал: «Когда я достиг Ияланды, Пиямараду предложил мне сражение в трёх местах. Местность там была труднопроходимой». Хаттусили спешил своих колесничих и лично возглавил контратаки против сил Пиямараду, которые занимали высоты, господствующие над маршрутом хеттов. «Так я поднялся пешком и разбил врага там».

Разбитые силы Пиямараду отступили за пределы города, сопровождаемые 7000 жителей Ияланды. Хаттусили утверждал, что беженцы были подданными Хатти, и потребовал от Пиямараду немедленно отпустить их. Военачальник проигнорировал императора. Очевидно раздражённый, Хаттусили приказал своим войскам опустошить Ияланду и захватить оставшихся жителей для переселения в Хатти.

Сделав это, Хаттусили возобновил наступление, только чтобы снова попасть в засаду, на этот раз устроенную силами под командованием брата Пиямараду, Лахурци. Хетты снова одержали победу в этом столкновении, но повстанцы задержали их достаточно долго, чтобы позволить Пиямараду и его войскам отступить через границу в Миллаванду. Хетты преследовали их, остановившись у самой границы в городе Абавия, где император составил ещё одно письмо Пиямараду: «Приди ко мне», — приказал он. Хаттусили также написал письмо ванакту ахейцев: «Я стремился захватить Пиямараду по этой причине, потому что он постоянно нападает на мою землю. Знает ли мой брат об этом или нет?»

Ответ от греков был доставлен послом, который, как с укором отметил Хаттусили, «не принёс мне никакого приветствия, равно как и не доставил мне никакого подарка». Вместо этого посол просто сообщил Хаттусили, что ванакт приказал Атпе передать Пиямараду хеттскому императору при условии, что Хаттусили не причинит вреда военачальнику и не вывезет его из Миллаванды.

Намеренное отсутствие приветствий и подарков — стандартных элементов в дипломатической переписке между Великими царями — было серьёзным нарушением этикета, сигнализировавшим о недовольстве ахейцев действиями хеттов, как уже совершёнными, так и теми, которые они собирались предпринять. Это также указывало на то, что это сообщение от ванакта было неформальным, что он говорил, так сказать, от своего имени, как равный и «брат» императора, а не как глава государства Аххиявы.

Хаттусили вряд ли мог быть доволен этим сообщением. Возможно, он думал, что сможет поступать с Миллавандой и Пиямараду по своему усмотрению. Но, поступая так, он рисковал развязать полномасштабную войну с морской державой, которая доминировала на морских путях, связывающих Хеттскую империю с её средиземноморскими торговыми партнёрами. Аххиява не могла бросить вызов хеттам на суше, но они могли уничтожить заморскую торговлю оловом, жизненную артерию империи. И поэтому Хаттусили составил осторожный ответ ванакту: «Мой брат написал мне как Великий Царь, равный мне, и разве я не прислушиваюсь к слову равного?».

Хетты пересекли границу и вошли в царство Миллаванда, не встретив сопротивления. «Итак, я направился в город Миллаванду, — рассказывал Хаттусили, — потому что думал: пусть подданные моего брата (ванакта Аххиявы) услышат, что я скажу Пиямараду».

Пиямараду не был заинтересован в общении с Хаттусили. Пока хетты продвигались к городу Миллаванда, военачальник, его семья, жена и дети, его войска и беженцы покинули Миллаванду морем: «Пиямараду ушёл из города на корабле», — сообщал Хаттусили. Скорее всего, беглецы отправились на близлежащий остров Самос. Тавагалава также покинул Миллаванду, возможно, присоединившись к Пиямараду на Самосе, чтобы дождаться развития событий.

Хотя Хаттусили, должно быть, понимал, что в отсутствие наместника он не сможет добиться ничего значительного, он всё же встретился с Атпой и его братом Аваяной, которые «выслушали обвинения, которые я выдвинул против Пиямараду». В письме Тавагалавы Хаттусили утверждал, что братья были недостаточно откровенны в своих сообщениях ахейскому Ванакту, скрывая ужасную правду о Пиямараду из-за верности своему тестю. Поэтому, сказал Хаттусили, «я заставил их поклясться, что они точно доложат вам о деле», как будто их мнение что-то значило в Микенах.

Встреча завершилась тем, что Хаттусили кратко приказал Атпе: «Встань! Мой брат [царь Аххиявы] дал тебе указание, чтобы ты привёл Пиямараду к хеттскому царю. Так приведи его сюда». Атпа должен был пообещать Пиямараду, что с ним не будут плохо обращаться. В качестве гаранта безопасности нашего героя на встрече с Хаттусили хетты предложили дать заложника высокого ранга. Тем не менее Пиямараду отказался приехать в Миллаванду. «Я не могу избавиться от своих страхов», — якобы ответил он.

Несмотря на этот очередной отказ Пиямараду, Хаттусили всё ещё был готов дать дипломатии шанс. Было предложено окончательное соглашение о заложниках, причём Тапала-Тархунта, царский конюх, был выбран в качестве залога со стороны Хаттусили. Хаттусили заверил Ванакта, что Тапала-Тархунта — «не человек низкого ранга», а родственник императрицы Пудухепы. Более того, Тапала-Тархунта был другом как Хаттусили, так и Тавагалавы: «В молодости он стоял рядом со мной на колеснице», — отметил император, и он стоял «на колеснице рядом с твоим братом Тавагалавой». Интересный человек!

Через посредников Хаттусили уговаривал Пиямараду: «Приди, изложи свои слова передо мной, и я возвышу тебя». В случае, если Пиямараду будет недоволен предложениями императора, то «мой человек сопроводит тебя обратно в землю Аххиявы так же, как он пришёл сюда с тобой». Тапала-Тархунта останется заложником до тех пор, пока Пиямараду не вернётся в Аххияву. Честная сделка! Наверное...

Всё было напрасно: Пиямараду снова отверг Царя Царей. Наконец осознав тщетность своих усилий, Хаттусили покинул город и страну Миллаванду, вернувшись со своей армией в земли Лукки и в конечном итоге в Хаттусу. В заключительных строках письма Тавагалавы Хаттусили пишет далёкому Ванакту греков, что, поскольку мятежные беглецы отказались вернуться на родину и активно помогали Пиямараду, «ты, мой брат, должен предать их глав суду». Хаттусили заявил, что готов отказаться от выдачи любого лидера повстанцев, который в ходе суда заявит, что хочет навсегда перейти на сторону Аххиявы: «Если какой-либо господин скажет: „Я перешёл ради беглеца (Пиямараду)“, пусть останется там. Но если он скажет: „Пиямараду заставил меня присоединиться к нему“, то пусть вернётся ко мне».

Что касается Пиямараду, то Хаттусили стало известно, что неугомонный авантюрист, действуя со своей островной базы в Эгейском море, планирует новые атаки на земли, подвластные Хатти. «Сообщается, что Пиямараду говорил: „Я отправлюсь в землю Маса или землю Каркия, но пленников, мою жену, детей и домочадцев я оставлю здесь“», то есть на аххиявском острове, который теперь стал его домом и оплотом. Хаттусили жаловался, что Ванакт активно помогает Пиямараду: «Теперь, согласно этим слухам, в то время, когда Пиямараду оставляет свою жену, детей и домочадцев в земле моего Брата, твоя земля обеспечивает ему защиту. Но он постоянно совершает набеги на мою землю; но всякий раз, когда я препятствую ему в этом, он возвращается на твою территорию. Неужели ты, мой Брат, благосклонно относишься к такому поведению?».

Это был риторический вопрос: конечно, владыка Микен благосклонно относился к такому поведению; как и прежде, как всегда, он поддерживал Пиямараду до конца, предоставляя людей, материалы и ресурсы, необходимые военачальнику для ведения его бесконечной войны с хеттами. Но Хаттусили, ради видимости, продолжал делать вид, что греки открыты для альтернатив. «Если ты не благосклонен к поведению Пиямараду, тогда, мой Брат, напиши ему хотя бы это: „Встань, отправляйся в землю Хатти, твой господин рассчитался с тобой! Иначе приходи в землю Аххиявы, и в каком бы месте я тебя ни поселил, ты должен оставаться там. Встань со своими пленниками, женами и детьми и поселись в другом месте! Пока ты враждуешь с царём Хатти, проявляй свою враждебность из какой-нибудь другой страны! Из моей страны ты не будешь вести враждебных действий. Если твоё сердце в земле Каркия или земле Маса, тогда отправляйся туда!“».

В заключение Хаттусили попросил царя Аххиявы сообщить Пиямараду, что «царь Хатти и я, в том деле Вилусы, из-за которого мы враждовали, он убедил меня, и мы стали друзьями; война не была бы для нас правильной». Затем Хаттусили извинился за любые агрессивные действия, которые он предпринял против Аххиявы, объясняя свои поступки горячностью и импульсивностью молодости: «В то время, мой Брат, я был молод; и если в то время я написал что-то оскорбительное, это не было сделано намеренно. Такие слова вполне могут срываться с уст предводителя войск, и такой человек вполне может ругать своих людей, если в бою кто-то бездействует или проявляет трусость».

Это невероятно важные строки! Будущий император хеттов и самый могущественный из царей микенской Греции сражались друг с другом на землях Трои: явно, в открытом бою. Это очевидно было то, что можно уверенно назвать Троянской войной, очередной войной — одной из многих, смутные воспоминания о которых стали готовыми циклопическими блоками, из которых «гомеры» и Гомер собрали незыблемую твердыню великого мифа «Илиады».

Мы не знаем, что произошло дальше. Лично я верю, что он продолжал беспокоить хеттов до тех пор, пока не умер, не был убит в бою или не стал слишком слаб, чтобы заниматься тем, что Гомер называл «тяжелой работой битвы». Пиямараду прожил долгую и насыщенную жизнь, охватившую правление трёх хеттских императоров, и он был проблемой для каждого из них. Он был по очереди ренегатом, военачальником, пиратом и, какое-то время, правителем значительного царства в Западной Анатолии. А его действия, связанные с Троей, должны были найти своё место в историях о великом противостоянии великих царств, которые пересказывались при дворах по обеим сторонам Эгейского моря из поколения в поколение, теряя имена и названия, но сохраняя суть: люди убивали и умирали за власть над этой богатейшей землёй, городом из мифов и легенд.

Ограничение в 30К символов на один пост заставило меня несколько упростить и сократить оригинальный текст.

Автор: Максим Ферапонтов

Проект: Historia Maximum Eventorum

Поддержка: F U N P A Y