19 Августа. Полет в космос Белки и Стрелки. Про то, как их полет открыл путь человеку в космос

Человечество всегда мечтала о покорении космоса. После Второй Мировой Войны, в США и в СССР, произошел стремительный скачок развития в области ракетостроения. И с выводом первого спутника на орбиту Земли, 4 октября 1957 года, человечество на шаг приблизилось к своей мечте. Уже совсем скоро, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур будет осуществлен знаменитый запуск космического корабля «Восток-1» и его пилот, Юрий Алексеевич Гагарин навсегда войдет в историю, как первый космонавт Земли. Но Юрий Гагарин был не первым живым существом, совершившим первый орбитальный полет вокруг планеты. Данная заслуга принадлежит советским дворняжкам Белке и Стрелке. Их успешный полет стал решающим шагом, подтвердившим готовность к отправке человека в космос.

Предыстория

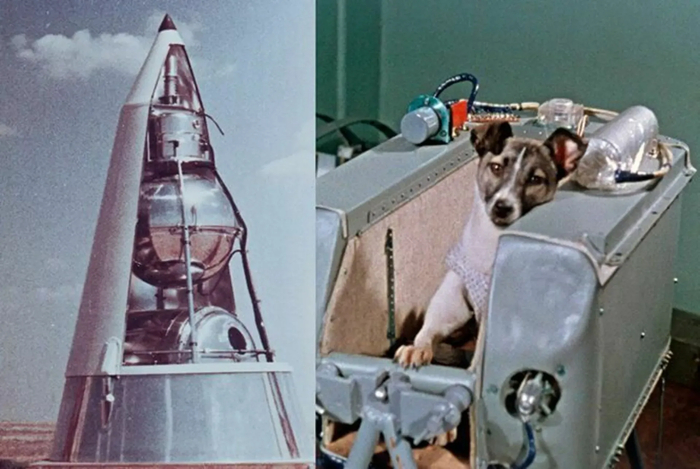

Перед полетом Белки и Стрелки советская космическая программа уже имела значительный опыт запусков собак на геофизических ракетах и орбитальных аппаратах. Эти эксперименты начались еще в 1951 году с суборбитальных полетов. Первыми собаками, достигшими границы космоса (высоты 100 км) и благополучно вернувшимися 22 июля 1951 года, были Дезик и Цыган. За последующие годы (1951-1960) состоялось 29 таких полетов на ракетах Р-1, Р-2А и Р-5А. В них участвовали десятки собак, некоторые летали по несколько раз. Эти миссии позволили изучить воздействие кратковременной невесомости и перегрузок при старте и посадке. Однако ключевой задачей стал орбитальный полет с возвращением. Первой собакой на орбите Земли стала Лайка, запущенная 3 ноября 1957 года на корабле «Спутник-2». Ее полет доказал принципиальную возможность пребывания живого организма на орбите, но возвращение не предусматривалось конструкцией корабля. Лайка погибла через несколько часов от перегрева из-за неполадок в системе терморегуляции. Эта миссия поставила главный вопрос: может ли живое существо не только выжить на орбите, но и вернуться на Землю? Ответ был критически важен перед отправкой человека.

Старт программы подготовки к орбитальному полету

Программа подготовки к орбитальному полету с возвращением началась в 1957 году. Для экспериментов выбрали собак, как более выносливых и легко поддающихся дрессировке, чем другие животные. Основным источником были бездомные собаки, отловленные в московских дворах, так как они считались более стрессоустойчивыми. Ученые из Института медико-биологических проблем отобрали 12 кандидатов по строгим критериям: только самки (из-за особенностей мочеиспускания), вес до 6 кг, рост до 35 см, возраст 2-6 лет, светлый окрас (для лучшей видимости на мониторах), спокойный характер и хорошее здоровье. Отобранные собаки проходили интенсивную подготовку. Их помещали в тесные кабины на длительное время (до 20 суток), подвергали сильному шуму и вибрациям на вибростендах, вращали на центрифугах, создавая перегрузки до 12g. Собак приучали к специальной пище в виде желе, ношению датчиков для контроля пульса, давления и дыхания, а также к комбинезонам с фиксирующими ремнями.

Но дальше космическая программа столкнулась с серьезными трудностями. 28 июля 1960 года на космодроме Байконур готовился к старту прототип будущего пилотируемого корабля «Восток» - аппарат, получивший позднее в прессе обозначение «Спутник-5-1». На его борту находились две собаки-космонавта - Чайка и Лисичка, прошедшие строжайший отбор и интенсивную подготовку. Они должны были стать первыми живыми существами, совершающими орбитальный полёт и возвращающимися на Землю в специальной спускаемой капсуле.

Ракета-носитель «Восток» (8К72) стартовала в расчётное время, но на 19-й секунде полёта произошла катастрофа. Из-за возникших высокочастотных колебаний разрушился один из боковых блоков первой ступени, что привело к взрыву двигателя. На 38-й секунде ракета рухнула на землю и взорвалась. Чайка и Лисичка погибли мгновенно.

Эта авария стала тяжёлым ударом для советской космической программы. Гибель основного экипажа заставила Королёва и его команду провести срочный анализ причин катастрофы и кардинально пересмотреть систему безопасности. Было установлено, что виной всему стал конструктивный недостаток в системе управления двигателем, приведший к резонансным колебаниям. В срочном порядке инженеры начали разработку и внедрение системы аварийного спасения - механизма, который позволял бы в подобной ситуации катапультировать спускаемый аппарат с живыми существами (а в будущем - с космонавтом) на безопасное расстояние от падающей ракеты.

Полет Белки и Стрелки

Гибель Чайки и Лисички была огромным потрясением, но космическая программа на этом не завершилась. Было принято решение в кратчайшие сроки подобрать замену собакам. Выбор пал на двух самок: на Альбину и Маркизу. Альбина отличалась высокой сообразительностью и была очень активной и быстрой в обучении, а Маркиза отличалась спокойным нравом и терпеливостью. В дальнейшем их имена были заменены на Белку и Стрелку, так как новые имена были звучными, рифмовались и легко запоминались. А это было очень важно, так как в случае успеха они бы стали мировыми знаменитостями.

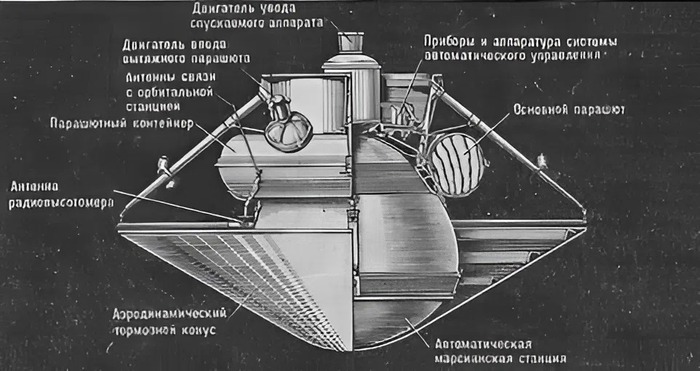

Утром 19 августа 1960 года на космодроме Байконур царило напряжение после недавней катастрофы. За два часа до старта собак поместили в герметичную кабину корабля «Спутник-5». Кроме Белки и Стрелки, на борту находились 28 лабораторных мышей, 2 белые крысы, насекомые, растения, грибки и микробы. В 11:44 по московскому времени ракета стартовала. Данные телеметрии показали, что во время старта пульс и дыхание собак резко участились из-за стресса, но после выхода на орбиту показатели нормализовались. Корабль совершил 17 витков вокруг Земли за 25 часов. Системы жизнеобеспечения работали штатно: регенераторы воздуха поддерживали состав атмосферы, автоматы дважды в день выдавали питательный гель, камеры передавали изображение собак на Землю. Большую часть времени собаки вели себя спокойно, адаптируясь к невесомости. Однако на 4-м витке Белка начала проявлять сильное беспокойство: лаяла, пыталась сорвать ремни, у нее наблюдалась рвота. Это был первый зарегистрированный случай «космической болезни», вызванной невесомостью. Стрелка переносила полёт значительно спокойнее.

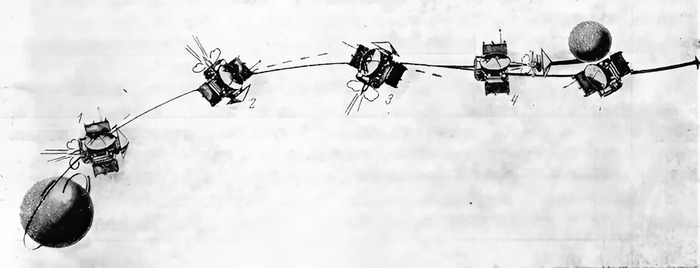

Несмотря на этот эпизод, большинство систем работало штатно. Через 25 часов полета, совершив 17 витков вокруг Земли, корабль начал сход с орбиты. На высоте 8-10 километров сработала система катапультирования кабины с животными.

20 августа 1960 года в 13:32 по московскому времени спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе Казахстана. Когда люк открыли, собаки были живы и здоровы. Они стали первыми живыми существами, совершившими орбитальный космический полет и вернувшимися на Землю. Их немедленно доставили в Москву. Уже на следующий день они участвовали в пресс-конференции, став всемирными знаменитостями. Собак возили по школам и институтам, их изображения печатали на марках и открытках. Через несколько месяцев Стрелка родила шестерых здоровых щенков. Одного из них, Пушинку, Никита Хрущев подарил Жаклин Кеннеди, жене президента США. Щенок жил в Белом доме.

Последствия

Полет Белки и Стрелки 19-20 августа 1960 года стал важнейшим практическим экспериментом, который окончательно открыл человечеству дорогу в космос. Главным выводом этой миссии стало доказательство принципиальной возможности безопасного орбитального полета для высших млекопитающих. За 25 часов на орбите собаки совершили 17 витков вокруг Земли, и их успешное возвращение доказало, что разработанные системы жизнеобеспечения работают надежно в длительном полете.

Особенно ценным оказалось наблюдение за физиологическим состоянием животных. Эпизод с «космической болезнью» Белки, проявившей сильное беспокойство на четвертом витке, стал ключевым аргументом для принятия решения ограничить первый полет человека, Юрия Гагарина, всего одним витком вокруг Земли. Этот случай наглядно показал, что реакция на невесомость может быть индивидуальной и требует тщательного изучения.

Не менее важным оказался и генетический аспект. Последующее рождение у Стрелки здорового потомства убедительно доказало, что космическая радиация на околоземной орбите не оказывает критического воздействия на репродуктивную функцию. Это сняло одно из главных опасений ученых относительно будущих длительных миссий.

Технические системы корабля, особенно катапультируемая капсула, созданная после гибели Чайки и Лисички, подтвердили свою надежность. Это позволило адаптировать данную технологию для будущих пилотируемых запусков. Успех миссии не только предоставил уникальные научные данные, но и оказал огромное политическое влияние, продемонстрировав возможности советской космической программы всего за восемь месяцев до исторического полета Гагарина.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!