Курс - на Венеру!

Венера — серия советских автоматических межпланетных космических аппаратов для изучения планеты Венера и космического пространства. Жёсткие условия на Венере, а также первоначальный недостаток достоверной информации о таких параметрах как температура и давление, сильно осложняли процесс исследования планеты.

Спускаемые аппараты первых серий даже имели запас плавучести. Первые полёты их проходили неудачно — но это были первые в истории человечества автоматические межпланетные перелёты…

Первые запуски к далекой планете состоялись в феврале 1961 года. Тогда это не было ещё традицией, но пуски уже совершались парами. 4 февраля в полет отправилась первая венерианская станция, сделанная в ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва. Ракета-носитель «Молния» впервые смогла вывести КА на орбиту, а вот разгонный блок не сработал, и станция, проходившая по документам как «объект 1ВА», к Венере не ушла.

Если бы пуск был аварийным, о нем можно было бы умолчать — Советское правительство очень не любило признавать неудачи — но спутник-то был! И тогда в сообщении ТАСС было на весь мир объявлено о запуске тяжелого спутника массой 6483 кг и успешном выполнении поставленных при этом научно-технических задач. Никакого другого имени у него, кстати, не было: встречающееся в некоторых источниках название «Спутник-7» было дано западными аналитиками, что называется, «для определенности».

Кстати, именно неоправданная во многих случаях завеса секретности, окружавшая советскую космическую программу, порождала огромное количество слухов и домыслов. И после пуска «тяжелого спутника» 4 февраля на западе многие считали, что русские неудачно запустили человека в космос.

А 12 февраля в полет отправилась вторая станция типа 1ВА. Ей повезло больше — ракета отработала успешно, разгонный блок тоже, и советские газеты вышли с огромными шапками о запуске первой в мире автоматической межпланетной станции к Венере. (Потом, задним числом, ей дали название «Венера-1».

В те времена представления ученых о Венере были весьма скудны и противоречивы. Всерьез рассматривалась гипотеза о том, что ее поверхность покрыта океаном, и поэтому первые советские КА к Венере рассчитывались на приводнение. В их конструкцию входил «сахарный замок» — сахар должен был растаять в воде, после чего раскрывались антенны спускаемого аппарата — а советский вымпел делался в виде сферы, способной плавать в океане. Как же эти представления были ошибочны…

Но «Венера-1» так и не долетела до своей цели. Второй и последний сеанс связи с ней состоялся 17 февраля на расстоянии 1.9 млн км от Земли, а 3 марта аппарат был признан погибшим. 19 мая молчащая неуправляемая станция прошла на расстоянии 100 тыс. км от Венеры.

Новые автоматические межпланетные станции отправлялись к Венере в каждое астрономическое окно запуска (то есть благоприятное взаиморасположение Земли и Венеры, чтобы полет прошел с наименьшими энергозатратами; для Венеры этот срок составляет примерно 19 месяцев), но венерианскую программу преследовала полоса неудач:

Три аппарата семейства 2МВ, два посадочных и один орбитальный, были потеряны в авариях осенью 1962 года — 25 августа, 1 и 12 сентября. Во всех трех случаях не сработал разгонный блок Л, четвертая ступень «Молнии». Никакого объявления о пусках опубликовано не было, а американский и британский каталоги пополнились «Спутниками» с номерами 19, 20 и 21. Зато в это астрономическое окно повезло американцам — Mariner 2 в декабре прошел мимо Венеры и передал данные съемки и дистанционных измерений.

Первый аппарат типа 3МВ было решено запустить вне астрономического окна, 11 ноября 1963 г., с целью тестирования самой станции и технологий полета к Венере. Увы, станция вновь осталась на околоземной орбите. Она получила официальное название «Космос-21», но в сообщении ТАСС не говорилось, как обычно, что все системы аппарата работают нормально, а программа выполняется успешно.

Второй экспериментальный аппарат погиб из-за аварии ракеты «Молния» 19 февраля 1964 г. Первая штатная станция семейства 3МВ осталась на околоземной орбите 27 марта 1964 г. под именем «Космос-27». На этот раз маскировка была полной — ТАСС сообщил, что вся установленная на борту аппаратура работает штатно.

Относительный успех пришел 2 апреля 1964 г., когда в сторону Венеры ушел «Зонд-1». С самого начала была зарегистрирована негерметичность орбитального отсека КА, аппарат был обречен — потому ему, собственно, и не дали имя «Венера». Тем не менее, почти два месяца связь с ним удалось поддерживать через передатчик спускаемого аппарата, а 14 мая даже была проведена коррекция траектории. Связь прекратилась 25 мая 1964 г., станция прошла мимо Венеры уже мертвой.

Четвертое по счету астрономическое окно «открылось» в конце 1965 года. Казалось, наконец-то пришел долгожданный успех! АМС «Венера-2» и «Венера-3» благополучно отправились в путь 12 и 16 ноября 1965 года, чтобы весной следующего года достичь далекой планеты. Не повезло лишь третьей станции, оставшейся в таблице запусков под именем «Космос-96».

Но вновь судьба повернулась к нам не той стороной! «Венеру-2», несмотря на перегрев приемника и плохое прохождение команд в 26 сеансах связи, довели почти до Венеры. 27 февраля 1966 г. она должна была пройти мимо планеты и отснять ее с расстояния 24 тыс. км. Увы, отправленную ей программу работы на день пролета станция не приняла и никаких данных о Венере не передала.

Еще более обидной была потеря «Венеры-3». Да, впервые в истории человечества космический аппарат, созданный на Земле, достиг другой планеты и вошёл в ее атмосферу. На подлете «Венера-3» отделила сферический спускаемый аппарат диаметром 0,9 м с термозащитным покрытием, оснащённый системой радиосвязи, научными инструментами. Он также нес специальный вымпел, который должен был доставить на планету. Спускаемый аппарат вошел в атмосферу Венеры 1 марта 1966 года — но последний и самый главный сеанс связи не состоялся, и никакой информации о его судьбе так и не было получено.

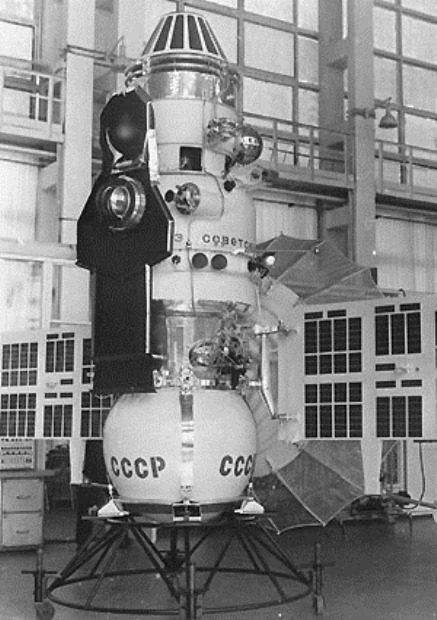

Наконец, первым по-настоящему большим успехом СССР оказалась межпланетная станция «Венера-4» (её спускаемый аппарат вы можете видеть на фотографии слева), запущенная 12 июня 1967 года. В отличие от предыдущих станций, «Венера-4» и ее несчастливый близнец «Космос-167» (вы, конечно, легко догадались, что с ним случилось) была изготовлена коллективом Георгия Николаевича Бабакина на Машиностроительном заводе имени С.А.Лавочкина

«Венера-4» достигла цели 18 октября. Спускаемый аппарат с набором научной аппаратуры благополучно отделился и впервые в истории космонавтики провел прямые измерения состава атмосферы Венеры при спуске в ней на парашюте. Спускаемый аппарат мог работать при температуре вплоть до +425°C и при давлении до 10 атмосфер, причем для увеличения шансов на успех он десантировался на ночную сторону планеты. Перед стартом он был подвергнут стерилизации с целью предотвращения переноса на Венеру земных микроорганизмов.

Сигнал прекратился внезапно через 95 минут после начала спуска, на 25-26 км ниже начальной точки, когда за бортом было +280°C и 15 атмосфер. Сначала всем казалось, что это и был момент посадки и что «Венере-4» удалось дойти до поверхности в рабочем состоянии. И лишь через несколько недель после сличения данных «Венеры-4» с измерениями с американской станции Mariner 5, которая прошла мимо планеты 19 октября, стало ясно: это ошибка. В действительности на высоте около 28 км аппрарат был раздавлен атмосферным давлением, оказавшимся намного больше предусмотренного при конструировании.

В следующее окно, 5 и 10 января 1969 года, в полет отправились две станции: «Венера-5» и «Венера-6». В первый раз оба пуска прошли удачно, и две АМС легли на курс к Венере. По своей конструкции они были аналогичны «Венере-4», за исключением спускаемого аппарата, который был рассчитан на работу при давлении до 25 атмосфер. По-хорошему, этого было мало, но на более серьезную модернизацию не хватало времени.

Обе станции достигли планеты и сбросили спускаемые аппараты: «Венера-5» достигла цели 16 мая 1969 года, а «Венера-6» — 17 мая. После раскрытия парашютов у спускаемых аппаратов включались научные приборы и начиналась передача научной информации на Землю. Весь спуск на парашютах занимал около 50 минут, после чего на высоте 18 километров при давлении около 27 атмосфер оба СА были раздавлены.

Для проведения измерений в нижних слоях атмосферы и на поверхности Венеры были необходимы спускаемые аппараты, способные выдерживать внешнее давление более 100 атм и иметь теплоизоляцию, обеспечивающую работу бортовой аппаратуры при температуре окружающей среды до +475°С.

«Венера-7», запущенная 17 августа 1970 года (вторая станция, запущенная 22 августа, осталась на околоземной орбите и получила официальное именование «Космос-359»), разрабатывалась и строилась с учетом опыта полетов предыдущих АМС. Спускаемый аппарат (его разрез — слева) был сконструирован заново, и он должен был работать не менее 30 минут на поверхности при температуре до +540°С и давлении до 150 атмосфер. Теоретические значения, полученные для поверхности планеты были такими: 500°С и 100 атмосфер, так что СА был построен с запасом. На всякий пожарный случай

Спустя 120 суток после старта, 15 декабря 1970 года, станция «Венера-7» достигла планеты. При входе в атмосферу произошло разделение орбитального и спускаемого аппаратов. Во время аэродинамического торможения скорость аппарата относительно планеты уменьшилась с 11,5 км/с до 200 м/с. При этом максимальные перегрузки достигали 350 единиц. На высоте около 55 км от поверхности Венеры, при внешнем давлении порядка 0,7 атмосферы система автоматики осуществила ввод в действие парашюта.

15 декабря в 8 часов 34 минут 10 секунд спускаемый аппарат станции «Венера-7» впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. В общей сложности он передавал на Землю информацию в течение 53 минут, в том числе около 20 минут с поверхности Венеры. Измеренная температура у поверхности Венеры составила 475°±20°С; она соответствовала давлению 90±15 атмосфер.

В следующее астрономическое окно в далекий путь вновь отправились две станции. «Венера-8» была запущена 27 марта 1972 года, а её копия — 31 марта. Второй пуск, по печальной венерианской «традиции», был неудачным. Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту, однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока. Аппарат, получивший название «Космос-482», остался на околоземной орбите.

Автоматическая станция «Венера-8» по целям и задачам полета практически полностью повторяла станцию «Венера-7». По результатам полета предыдущей станции была скорректирована модель атмосферы планеты, что позволило проектировать новый спускаемый аппарат под реальные условия с небольшим запасом. Вместо расчетного давления 150 атмосфер было принято 105 атмосфер, а вместо 540° — 493°С. Снижение максимальных значений температуры и давления атмосферы Венеры позволило уменьшить толщину стенки приборного отсека СА, что дало возможность снизить вес спускаемого аппарата на 38,5 кг.

В одной из лабораторий 601-й кафедры стоит препарированная копия АМС «Венера-8». На её программе и конструкции мы остановимся подробнее. А в конце я кратко расскажу, как развивалась венерианская программа дальше.

Венера-8

1. Спустя 117 суток после старта, 22 июля 1972 года, станция «Венера-8» достигла планеты. При входе в атмосферу Венеры от станции отделился спускаемый аппарат. В процессе аэродинамического торможения в атмосфере, при котором аппарат испытывал перегрузки до 335 g, его скорость снизилась с 11,6 км/с до 250 м/с, после чего на высоте ~55 км в действие была введена парашютная система. С раскрытием парашюта началась передача научной и служебной информации.

2. После 55 минут плавного спуска на парашюте в атмосфере аппарат совершил посадку на освещенной стороне Венеры в 500 км от утреннего терминатора вблизи экватора, причем вертикальная скорость в момент касания составила 8,3 м/с. Прием радиосигнала и телеметрической информации продолжался еще в течение 50 минут после посадки. Все это время бортовые системы и научные приборы работали нормально, что позволило получить полную информацию не только об атмосфере Венеры, но и об условиях на ее поверхности.

Программа полета станции «Венера-8» была выполнена полностью.

3. С целью определения освещенности поверхности планеты, необходимой для проведения на ней фотосъемки на спускаемых аппаратах следующего поколения, комплекс научной аппаратуры спускаемого аппарата был дополнен фотометром ИОВ 72. Помимо него на СА было установлено различное научное оборудование.

4. Начинка АМС — сложная электронная схема, где многие операция были взаимосвязаны и автоматизированы. Все это было реализовано без каких-либо компьютеров с помощью программно-временного устройства.

5. ПВУ — установленный на борту космического аппарата электронный прибор, осуществляющий выдачу команд управления бортовыми системами в заданные моменты времени. Программа выдачи команд (последовательность и временные интервалы между ними) может быть установлена заранее (например, при подготовке к полёту) или задаваться в полёте с Земли по командной радиолинии; в последнем случае необходимо устройство для запоминания вводимой программы. ПВУ позволяет осуществлять управление космическим аппаратом при отсутствии радиовидимости и в промежутках между сеансами радиосвязи с Землёй.

6. Корректирующая Двигательная Установка для коррекции орбиты АМС и для торможения перед входом в атмосферу Венеры.

7. Уникальная информация, переданная со спускаемого аппарата «Венеры-8», существенно расширила наши знания о планете Венера, в том числе об условиях на ее поверхности.

8. А вот так вот «Венера-8» выглядит в лаборатории. Слева направо: спускаемый аппарат (целый), распотрошенный приборный отсек и двигательный отсек с КДУ. Сверху — большая антенна.

9. Какое-то оборудование.

10. И ещё провода, трубки и приборы.

11. Спускаемый аппарат АМС семейства «Венера». Предположительно «Венера-7», но я очень сильно не уверен.

12. Спускаемый аппарат «Венеры-8» по поверхности планеты.

Установленный фотометр показал, что освещенность поверхности Венеры при угле Солнца 5,5° составляет 350±150 люкс, что свидетельствует о том, что поверхности планеты достигает лишь небольшая часть солнечного излучения. Если же Солнце находится в зените, то освещенность должна составить не менее 1000-3000 люкс, что вполне достаточно для получения фотоизображений. Поэтому следующие миссии к Венере уже имели задачу произвести фотосъемку на её поверхности.

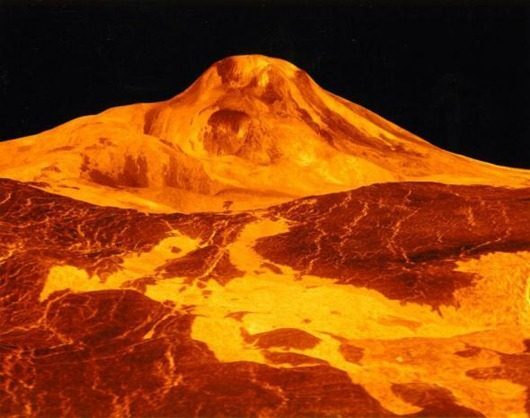

«Венера-8» стала последней станцией первого поколения, рассчитанной на использование РН «Молния». Последующие аппараты проектировались уже под тяжелый «Протон». Из-за этого в астрономическое окно 1973 года запусков не было, а в июне 1975 года к Венере отправились два совершенно новых аппарата: «Венера-9» и −10. Оба пуска прошли успешно, и в октябре аппараты достигли поверхности планеты, откуда впервые в мире передали фототелевизионные изображения — панорамы.

Изображение с «Венеры-9»

Изображение с «Венеры-10»

Советские исследования Венеры продолжались до 1985 года, когда посадку на ее поверхность осуществили спускаемые аппараты с АМС «Вега-1» и «Вега-2». Помимо спускаемых аппаратов были запущены аэростатные зонды, которые дрейфовали на высоте 50-60 километров. Каждый зонд проработал около 46 часов, пройдя за это время путь в 12 000 километров со средней скоростью 250 км/ч.

А в промежутке между «Венерой-8» и «Вегами» были запущены АМС с порядковыми номерами 11-16 (причем, аварийных пусков уже не было). Цветные панорамы поверхности впервые были получены на «Венерах» №№ 13 и 14; на них же с помощью бура были взяты и исследованы образцы грунта. На «Венере-13» также впервые была осуществлена запись звука на другой планете — это оказался гром. Две станции — «Венера-15» и −16 — провели успешную радиолокационную съемку поверхности Венеры с орбиты с более высоким качеством, чем до них американский Pioneer Venus Orbiter.

После 1985 года СССР и Россия не производили никаких запусков для исследований Венеры. Будут ли они в ближайшее время — неизвестно. Всего в СССР было осуществлено 30 запусков в сторону этой планеты, из которых успешными можно признать 15.

Посадочный аппарат АМС «Венера13»