Опубликовано разоблачение фокуса мозга. Думать ни о чём – это реально

Было у вас такое? Сидите, смотрите в одну точку, мыслей – ноль. Не "задумался". Не "о чём-то размышляю". А именно – пусто. Даже мысль "я сейчас туплю" не приходит. Просто… залип.

Хорошая новость: вы не одиноки, не ленивы и, спойлер, – это не значит, что сносит крышу.

В свежем номере одного из самых статусных научных журналов мира – Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – опубликованы результаты исследования состояния mind blanking. В переводе на бытовой я бы назвал это залипанием или зависанием (какой термин лучше?).

В многолетнем эксперименте выяснилось, что это не когда отвлёкся и потерял концентрацию. Для рассеянности в научной литературе есть термин mind wandering – "блуждание ума". Типа "Автопилот включен, связь с базой потеряна".

При залипании все куда интереснее. Мыслей нет от слова вовсе. Ни полезных, ни бесполезных. Нет внутреннего монолога, нет образов, нет того, что человек может описать словами. Залипший реально не думает ни о чем, и при этом его мозг не лежит на диване с пивом. Мозг перешел в другой режим. И это принципиально отличает залипание от блуждания ума.

До сих пор считалось примерно так: если у человека нет мыслей – это либо: "он не думает" (плохая версия), либо "у него шизофрения" (советская версия). Да и в российской психиатрии фразы вроде "мыслей нет", "в голове пусто" воспринимаются как красный флаг.

Оказалось, это норма.

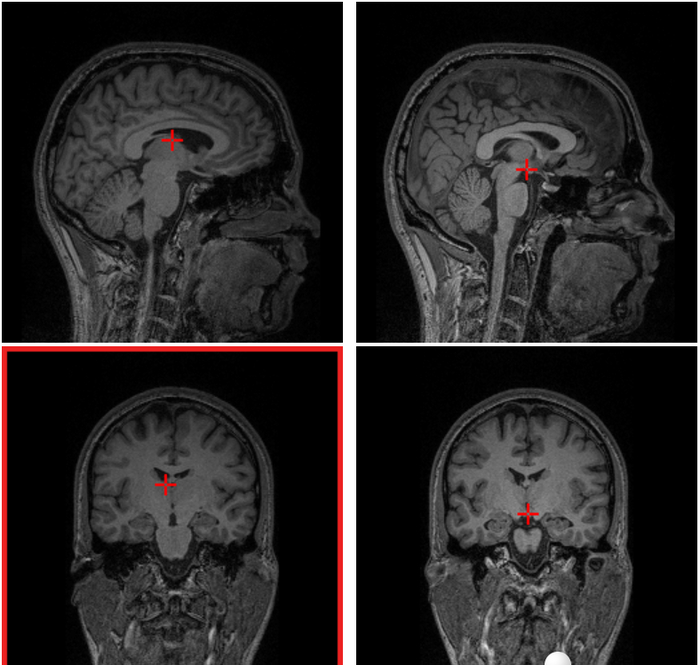

С помощью ЭЭГ высокой плотности учёные зафиксировали, что в моменты залипания мозг не выключается и не "ленится". Он работает иначе. Снижается связность между зонами, которые поддерживают поток осознанных мыслей и внутреннюю речь. Проще говоря, мозг активен, но доступного для сознания содержания нет.

В эксперименте такие состояния занимали от 5 до 20 процентов времени бодрствования.

А теперь важное уточнение о нашей психиатрии. Когда я учился в медвузе, нам про похожие состояния рассказывали жёстко: "остановка мысли" – флаг размером с Красную площадь, "пустота в голове" – клиника. И на клинических разборах такие жалобы нередко уезжали в сторону тяжёлых диагнозов, включая шизофрению.

Не учитывалось то, что даже такой лексически и оттеночно богатый язык, как русский, все равно беднее, чем работа мозга. Фраза "у меня нет мыслей" может означать депрессию, тревогу, истощение, интоксикацию, побочный эффект лекарств, творческую паузу или… залипание.

Если врач заранее уверен, что "нормы тут быть не может", – он её и не увидит. Но ведь один и тот же феномен может существовать и в норме, и в патологии. Решают не отдельные слова пациента, а динамика и контекст.

Залипание не равно диагнозу. Как кашель не равен туберкулёзу.

И напоследок – личный штрих. Когда-то, выбирая, куда поступать, я пришёл на день открытых дверей в медвуз. Выступал профессор Александр Борисович Зборовский – фигура максимально статусная, будущий академик РАН. И он рассказал, что вчера его жена отругала за то, что он "сидит как статуя и смотрит в окно". А он ей ответил: "Поверь, я занят. Я так работаю".

Я выбрал этот вуз. Мне очень понравилось, что в нем даже лидеры науки рвут шаблоны.

Тогда фраза профессора прозвучала загадочно. Теперь она расшифрована.

Иногда, чтобы хорошо думать, можно не думать вообще. И да – просто смотреть в окно.