Хотя площади лесов и сокращались, они все же не исчезли совершенно, кое-где крупные массивы сохранялись многие века, иные существуют и поныне. Зато происходило вот что: повсеместно урезались права пользования лесами. По мере демографического роста и сокращения невозделанных земель все более яростной становилась борьба за использование этих последних; социальная напряженность возрастала, и все четче определялись привилегии, связанные с прерогативами власти: методами более или менее жесткими, с большей или меньшей исключительностью право пользования лесными ресурсами перешло к наиболее сильным социальным слоям, а более слабые оказались обделенными. В странах, где существовала сильная единоличная власть, таких как Франция или Англия, контроль за использованием лесов сосредоточился в руках короля и связанной с ним аристократии. В других краях лакомым куском завладели те, кто осуществлял власть на местах: владельцы замков, епископы, аббаты, города - там, где экономические и общественные условия способствовали их развитию.

Первые стычки из-за пользования лесными ресурсами происходили еще в VIII–IX вв. Монастыри подчиняли местных жителей своей власти, добиваясь контроля над этими пространствами, лишая доступа к ним сельские общины. В X–XI вв. на сцену в основном выступают светские сеньоры: в этот период складывается аристократическая олигархия, подчиняющая людей и земли своей власти, не только держащая под надзором администрацию и суд, но и присваивающая себе контроль над производственной деятельностью. Отношения с крестьянами становятся все более напряженными: сеньоры требуют больше, чем прежде, уже не только в частном порядке (как землевладельцы), но и взимая подати от имени властных структур. Даже церковное и монастырское имущество (люди, земли, скот, съестные припасы) подвергается насильственному разграблению.

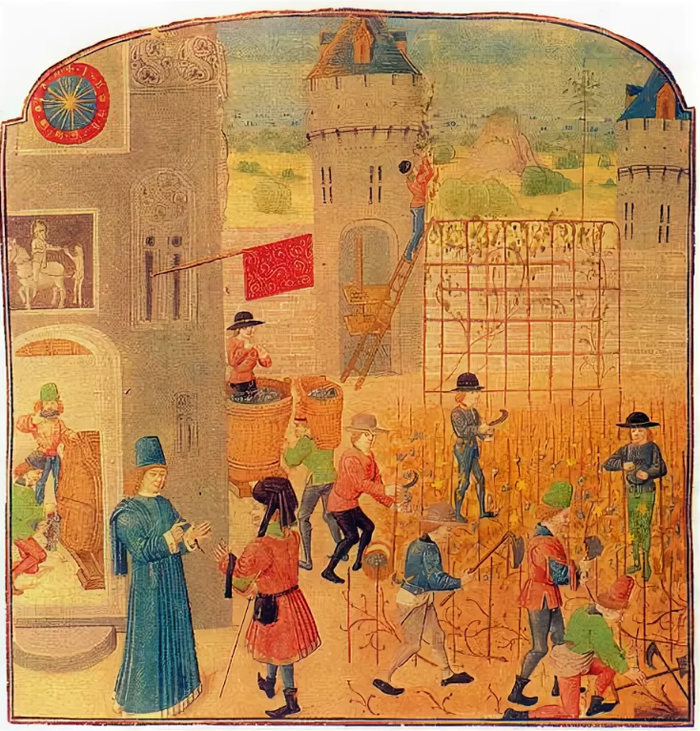

В эти-то смутные времена сеньоры и присваивают себе права на пользование невозделанными землями. Повсюду множатся заказники, в которых деревенским жителям охотиться запрещено, - охота возводится в ранг привилегии: с тех самых пор браконьеры приравниваются к классовым врагам и преследуются с особой жестокостью. Выпас скота тоже строго регламентируется: право на траву и на желуди (то есть использование травы для выпаса овец и желудей для откармливания свиней) обставляется различными условиями и ограничивается; то же относится и к праву на сбор колосьев - прежде после сбора урожая на стерню можно было свободно выгонять скот. В XIII–XIV вв. подобные права "практически исчезли на большей части холмов и равнин Центральной и Северной Италии", как и в других европейских странах, в районах, наиболее пригодных для земледелия. Они сохранились (и надолго) в окраинных областях, но нигде уже не играли такой решающей роли, как в прежние времена. Города, которые кое-где в Европе, например в Центральной и Северной Италии, успешно оспаривали у земельной аристократии права на владение территорией, тоже приняли участие в этой всеобщей экспроприации, предоставив целые лесные массивы в исключительное пользование cives (горожан).

Крестьяне относились к этим событиям с вполне понятным неудовольствием. В пределах возможного они пытались противостоять переменам, как показывают судебные документы начиная с IX в.: бесконечная череда жалоб, тяжб, унижений. Иногда им удавалось защитить свои права, как-то договориться с сеньорами (так, некоторые сельские общины в Северной Италии в XII в. завоевали (или отвоевали) право на охоту на общественных землях). Но чаще эти права грубо и окончательно отбирались. Во всяком случае, права на пользование невозделанными землями очень долго, несмотря ни на что, пребывали в центре внимания крестьян. На них останавливается Вильям де Жумьеж, хронист XI в., рассказывая о крестьянском восстании, залившем кровью герцогство Нормандию в 996 г.: "Единственное внятное проявление самосознания, упомянутое хронистом, - ярко выраженное желание крестьян пользоваться по своему усмотрению лесами и водами". Восстание было подавлено с чрезвычайной жестокостью Раулем, графом Эвре, дядей герцога Ричарда II. Особую жесткость в защите привилегий знати мы находим в Англии, где король оставляет за собой право на "большую" охоту (олени и прочие крупные животные), а местные сеньоры довольствуются монополией на охоту малую. Имея в виду сложившуюся ситуацию, "легко представить себе, что популярность красочных легенд о таких героях, как Робин Гуд, отражает не только притягательность жизни, полной приключений, протекающей вдали от цивилизации, но и утопическую картину мира, в котором можно свободно пойти на охоту и добыть мяса". Доступ к природным ресурсам останется основным требованием крестьян и в последующие века: это проявится и в английском восстании 1381 г., и в 1521 г. в Германии.

Что касается модели питания знати, то все больше атмосфера застолья, привлекает внимание новой аристократической культуры. Еду предпочитают более изысканную, тщательно приготовленную, радующую вкусом, запахом, цветом. Не столько аппетит (обладание которым все же остается важнейшим свойством знатного человека), сколько способность выбирать, отличать хорошую еду от плохой станет знаком достойного вхождения в куртуазную жизнь. Граф-отшельник из "Тиранта Белого" (знаменитого романа Жоанота Мартореля) отказывается наконец от суровых лишений и возвращается к жизни дворянина, его подвергают различным испытаниям; вот одно из самых существенных: "…много блюд поставили перед ним на стол, и он, человек опытный и мудрый, ел только хорошую еду, а к другой не прикасался". Так же точно с большого золотого блюда, на котором были поданы сласти, он взял только засахаренные фрукты. Неудивительно, что в XIII в. в Европе появляются первые образцы поваренных книг, жанра, следы которого затерялись после позднеримского пособия, приписываемого Апицию (пост об Апиции). Это - самое явное и ощутимое проявление вновь проснувшегося интереса к еде как удовольствию.

Питание низших слоев с этого времени основывается преимущественно на продуктах растительного происхождения (зерновых и овощах), а потребление мяса (особенно дичи, особенно свежего мяса, но и мяса вообще) становится привилегией и все более воспринимается как status-symbol. Однако, в рационе питания европейских крестьян в XII–XIII вв. все еще остается достаточное количество мяса. Около 1130 г., адресуя Элоизе и ее монашенкам в Параклете письмо, полное советов по поводу того, как организовать материальную и духовную жизнь сестер, Пьер Абеляр объясняет, каким образом обязательное воздержание от мяса, столь яро пропагандируемое традиционным монашеством, может само по себе привести к греху чревоугодия: в самом деле, мясо - распространенный продукт, каждый может достать его без особых хлопот; это - гораздо более "обычная" еда, чем рыба, которой монахи привыкли его заменять; рыба "тем дороже, чем реже встречается по сравнению с мясом, так что беднякам и вовсе недоступна; к тому же она менее питательна"; одним словом, рыба - лакомство для изысканных вкусов и тугих кошельков.

Равновесие между численностью населения и количеством ресурсов остается хрупким, нестабильным; продолжающаяся раскорчевка лесов и аграрная колонизация, знак возрастающей и не находящей удовлетворения потребности в пище, - наилучшее тому доказательство. Но как следствие - накапливаются богатства, более широкие слои населения получают такие возможности потребления, даже роскоши, какие в предыдущие века доставались очень немногим. Около 1250 г. Европа достигает высшей точки этого расцвета, начавшегося примерно столетием раньше; расцвета частичного, социально ограниченного, но все-таки вполне ощутимого.

В 1255 г. святой Бонавентура может написать в своем трактате, что проблема голода осталась в прошлом, и порадоваться достатку, который выпал на долю его поколения. Разумеется, не стоит обобщать (какие-то три года спустя Матфей Парижский уверяет, что в Англии умерли от голода 15 тысяч человек), и все-таки оптимистические высказывания отражают социальный и культурный климат.

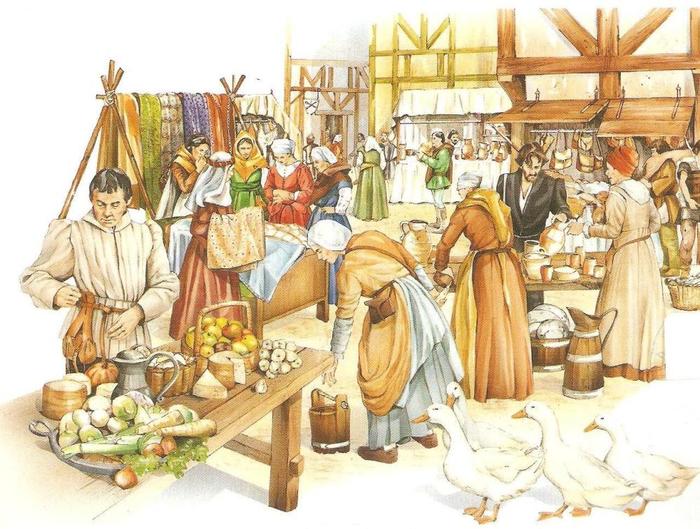

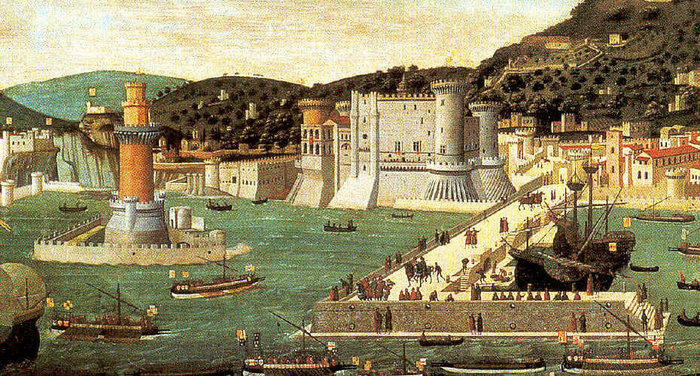

Город начинал играть главную роль в координации управления; он был осью, вокруг которой вращалась не только политическая, но и экономическая жизнь всего государства, местом, куда стекались сельскохозяйственные продукты и всяческие виды продовольствия; они скапливались на складах крупнейших собственников, но большей частью поступали на рынок. "Ты, что держишь под началом снабжение продовольствием, не минуешь городов, а окажешь предпочтение им, их вящему чревоугодию". Аграрный подъем IX–XI вв. сопровождался новым расцветом рыночной торговли, в основном локальной: деревни, замки, монастыри стали центрами возобновившегося обмена. Местные сеньоры не замедлили присвоить себе вновь появившиеся излишки. В некоторых районах, например в Италии и Фландрии, это явление приобрело ярко выраженный урбанистический характер, и "сеньорами" как раз стали города, вокруг которых вновь начала выстраиваться сельская экономика. Новая форма городского феодализма (город – «коллективный феодал») распространилась на прилегающую территорию, ресурсы которой стали оцениваться главным образом с точки зрения рынка и городского потребления.

Риккобальдо из Феррары в конце XIII в., описывает эпоху императора Фридриха II как время, когда "обычаи и нравы итальянцев отличались грубостью"; тогда "пища была скудная, и горожане ели свежее мясо всего трижды в неделю. В обед они варили мясо с овощами, а на ужин подавали то же мясо холодным". Обратим внимание прежде всего на количественный аспект: для горожанина XIII в. есть свежее мясо трижды в неделю - признак нищеты и скудости (а к этому "малому" количеству мяса следует прибавить, по крайней мере, ветчину). Не так уж это и мало, но Риккобальдо (и горожанам, его современникам) такое количество не кажется достаточным.

Даже крестьяне - те из них, кто, воспользовавшись возможностями, какие предоставляет особо динамичная фаза развития экономики, сумел разжиться землей и деньгами, - стремятся питаться лучше, сравняться в образе жизни с сеньорами и горожанами. В Германии XIII в. старый крестьянин Хельмбрехт (герой одноименной повести в стихах Вернера Садовника) советует сыну придерживаться "подобающего ему" мучного рациона, утверждая, что мясо и рыба предназначены для господ: "Ты должен жить тем, чем живу я, тем, что твоя мать тебе дает. Пей воду, дорогой мой сын, вместо того чтобы красть деньги на вино… Неделя за неделей твоя мать варит тебе пре красную пшенную кашу: ею ты должен наедаться досыта, а не отдавать за гуся краденого скакуна… Лучше, сын, смешивать просо с овсом, чем есть рыбу, покрыв себя позором". Но сын не согласен: "Сам пей воду, отец мой, а я хочу пить вино; сам ешь свою кашу, а я хочу жареной курицы".

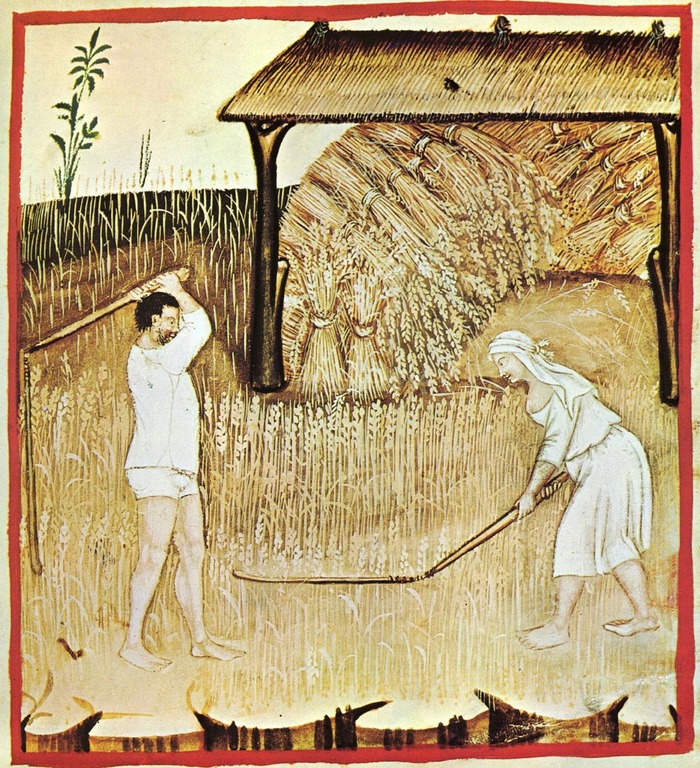

Законодательное вмешательство городских властей (единичные предписания, официальные статуты) распространяется на все этапы производственного процесса: производится надзор над полями, выносятся распоряжения, направленные на повышение плодородия почв; контролируется крестьянский труд, кропотливо расписанный по месяцам и дням; контролируются процессы переработки продуктов, разрабатываются некие нормативы, прежде всего для мельниц и печей; рынок контролируется за счет варьирования таможенных пошлин - они понижаются или повышаются в зависимости от намерения поощрить импорт или экспорт. Подробно расписываются полевые работы: сколько раз и в какое время пахать поле; каким количеством навоза удобрить поле; какие культуры возделывать (особое внимание уделяется пшенице, поскольку горожане не хотят другого зерна). Меняется взгляд на крестьянина, он уже не только подневольный человек, объект угнетения (таким его понимала традиционная знать), но и человек трудящийся, способный больше производить и больше зарабатывать: взгляд на вещи через призму выгоды - новый аспект европейской культуры, утверждаются с XI–XII вв. в "буржуазных" слоях.

Например, знаменательно, что Паганино Бонафеде, болонский землевладелец и агроном XIV в., останавливается только на выращивании пшеницы, опуская такие культуры, как просо и сорго, поскольку "чуть ли не каждый знает, когда их следует сеять". Фуражное зерно (так именовались в Италии второстепенные злаки) способен возделывать каждый, а вот пшеницу - нет, возделыванию пшеницы людей надо учить. Точно так же все внимание сосредоточено на пшенице и в английских трактатах XIII–XIV вв., в частности в известном труде Уолтера из Хенли: в них не столь явно защищаются интересы городов, но отчетливо видна ориентация на денежную экономику и рынок.

Именно в этом контексте мы должны оценивать феномен нового обращения к пшенице, характерный для сельского хозяйства Европы и проявившийся более или менее отчетливо в разных ее частях в XII–XIII вв. Пшеница стала самой важной зерновой культурой как для городских жителей, так и для владельцев земельных угодий; притом деревенские жители продолжали питаться "фуражом". Но в хлеб горожан тоже проникают второстепенные зерновые (а также бобовые и каштаны). Приведем один пример из множества - Болонское уложение 1288 г. различает три основных типа муки: чистая пшеничная (за ее помол берут налог в 4 денария за корзину), "смешанная" (2 денария) и мука из бобов и пшеницы (ее, очевидно, считали смесью высокого качества, поскольку за помол платили по 3 денария). Понятно, что это касалось только низших слоев городского населения, да и то не всегда: от пшеницы и от белого хлеба, которые сделались чем-то вроде status-symbol в городском режиме питания и образе жизни, отказывались лишь по необходимости.

Для городских слоев голодные времена означали carum tempus, "времена дороговизны", и эта зависимость от рынка, которая обычно гарантировала более высокий и разнообразный уровень потребления, чем в деревнях, в трудные моменты делала положение горожан более опасным по сравнению с крестьянами, предоставленными самим себе, но непосредственно связанными со средствами производства. Достаточно примеров, когда вследствие крайней скудости припасов становится трудно удовлетворить нужды бедняков - и тогда привилегиям наступает конец, городские ворота закрываются, и не только деревенские жители не могут попасть внутрь, но и городскую бедноту выгоняют вон. "Однажды в Генуе была страшная дороговизна, и скопилось в ней множество бездельников, более чем в какой-либо другой земле", тогда власти снарядили корабли и пустили по улицам глашатаев, которые кричали, "пусть, мол, бедняки отправятся на берег, там будут раздавать казенный хлеб"; огромная толпа скопилась на пристани, не только городские бедняки, но и чужие "бездельники". Представители коммуны сделали вид, будто хотят разделить их: пусть горожане взойдут на один корабль, а чужаки - на другой. Все поднялись на борт. И тут же весла были спущены на воду, и всех бедняков (настоящих и мнимых) отвезли на Сардинию. "И там их оставили, как и следовало поступить, и в Генуе кончилась дороговизна".

В последующие века не будет недостатка в аналогичных примерах, описанных в хрониках и предписанных законом, - примерах "буржуазной жестокости".

В следующей части о зарождении европейской кулинарии и пряностях...