«Мы не рабы́, рабы не мы» — фраза из первой советской азбуки «Долой неграмотность: Букварь для взрослых» (1919). https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мы_не_рабы,_рабы_не_мы

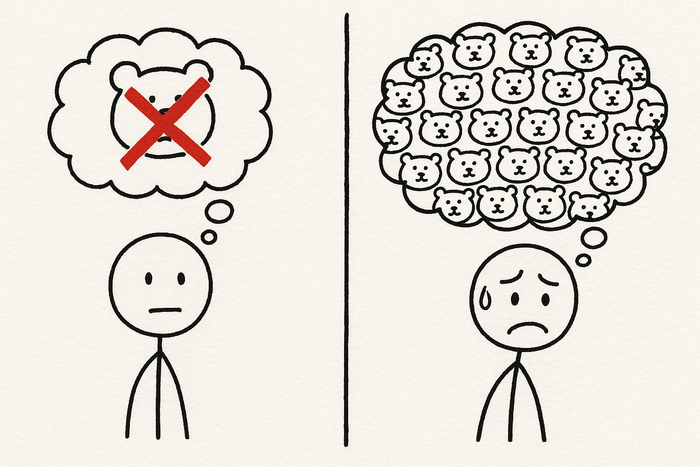

Это абсолютный шедевр словесного внушения, или суггестии, превзойти который, видимо, не получится. Дело в том, что человеческое подсознание категорически отрицает частицу -не. Это легко понять и осмыслить. Попробуйте произнести: "не носорог", "не морковка", "не телевизор" и т.п. В голове сразу возникает образ (животного, овоща, предмета),

Таким образом, первое предложение подсознание однозначно воспринимает как "мы рабы". Но вторая часть еще более гениальна. Это, во-первых, повторение и закрепление ("рабы мы"), во-вторых, "не мы" сливается в "немы" и усиливает эффект ("рабы немы").

Зная этот эффект, можно проанализировать и другие интересные манипуляции в текстах.

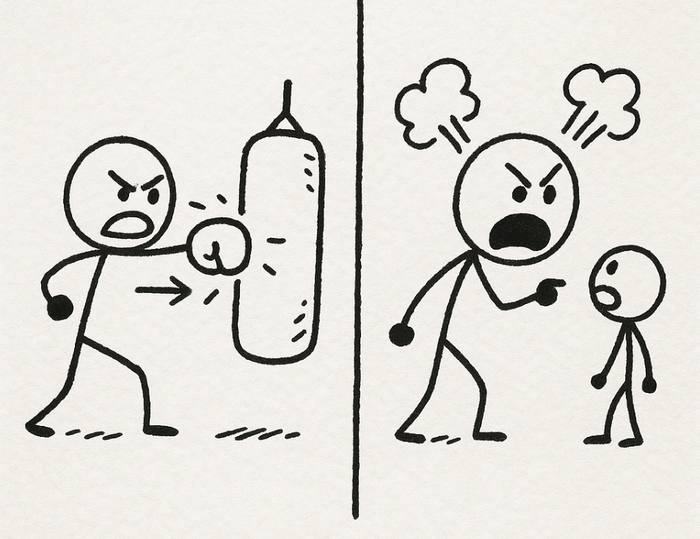

"Не стреляй" известной в прошлом рок-группы ДДТ – замечательный пример. В скобках курсивом мом примечания, отражающие подтекст этой песни.

Не стреляй воробьев, не стреляй голубей, не стреляй просто так из рогатки

своей (Призыв стрелять с указанием мишеней – птиц, и оружия – рогатки)

Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. (Стреляй и хвастай; "без промаха" – скрытое одобрение "мастерством" стрелка)

Ты все тиры излазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал.

Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и влет, а кругом говорили: "Вот парню везет!"

(здесь однозначно позитив и одобрение искусного стрелка, образ удачливости – "парню везёт"; улыбка добавляет образу героя песни привлекательности. Упомянуты некие призы – награда за "достижения")

И случилось однажды, о чем так мечтал — он в горящую точку планеты попал.

(Сбылась мечта спортсмена и рубахи-парня)

Вторая часть песни, в которой идёт видимое морализаторство, гораздо слабее и намного менее образна. Наказание, ждущее мастеровитого стрелка, представлено туманно и неубедительно ("он топил свою совесть в тяжелом вине").

Однако видимое одобрение с негативным посылом может оказаться не менее эффективным приемом суггестии. Разберем этот прием.

Следующий текст для анализа – некогда очень популярная песня "Вокруг шум" рэп-группы "Баста". Весь текст я разбирать не буду, поскольку в нем много шелухи. Часть этого текста напоминает мне кривляния самца гориллы, стучащего лапами в грудь, в стремлении выглядеть доминантным (впрочем, справедливости ради, это характерно для всех текстов рэп-исполнителей). Однако строчки из заключительной текста весьма занимательны и показательны.

Вы смотрите на главных каналах все эти сериалы

Которые снимали для умственно отсталых

Вы читаете журналы, где смакуют

Фото пьяных кинозвёзд и прочую х.ю такую

Вам нравятся рассказы о всём самом-самом

Вы любите полазить по ссылкам из спама (Да?)

И ерунду повыбирать из этого хлама (А?)

Именно ту, что расхваливает реклама

Что ж, зато в мирное время живёшь.

Друзья на свободе, люди на работе, молодёжь

На дискотеках; и я уж года полтора как

Не видел, чтоб где-то на улицах что-то решалось в драках

Лениво люди бродят по торговым центрам,

За рубль с чем-то технику берут под проценты.

Так бы и шло, только не заплыл бы мозг жиром

Кому тяжело, держитесь, желаем мира.

Оставим на совести твАрцов рифмы вроде "полтора как – в драках" – в конце концов, где сейчас найти новых Пушкиных или хотя бы Фетов ("поэты – это к Фету", как пела та же Баста). Разберем смысловую нагрузку этих куплетов.

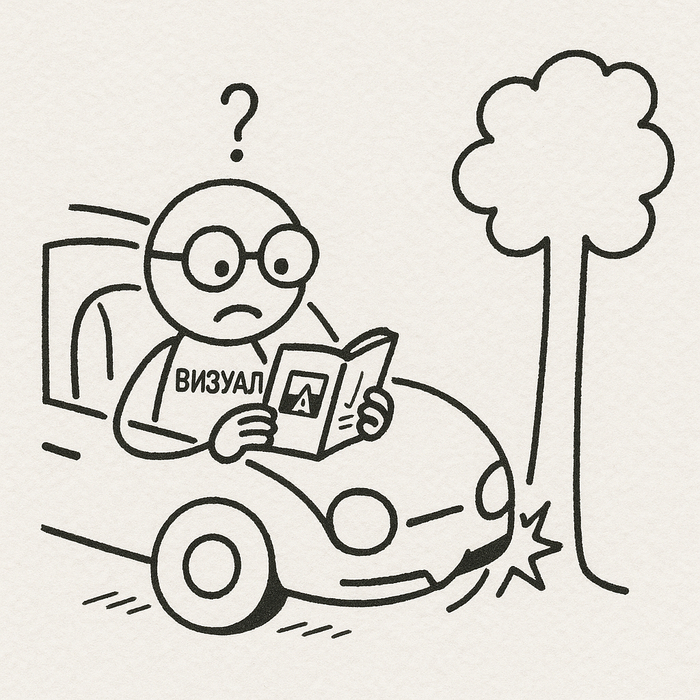

Первый из приведенных куплетов наполнен обличительным пафосом в адрес слушателя, который смотрит сериальчики, смакует фото пьяных "звёзд" и лазит по рекламным ссылкам – и этот куплет многих цепляет. Потому что – кто ж безгрешен? На самом деле это не должно никого волновать ("кто как хочет – так и точит", как гласит народная мудрость). Но этот дешёвый пафос в первом куплете – ещё куда ни шло, а вот второй куплет уже полный трэш.

"Зато в мирное время живешь",– упрекает далее слушателя Баста, и этот ироничный упрек безошибочно воспринимается слушателем, подготовленным предыдущим куплетом. Далее идёт перечисление свойств мирного времени: люди на работе, друзья на свободе, драки стали редкостью, люди ходят лениво по торговым центрам. Казалось бы, что в этом плохого? "Мозг жиром заплывет", – предупреждает рэпер.

Заключительная строчка ("кому тяжело, желаем мира") и следующий за ней припев ("вокруг шум, пусть так, не кипишуй – всё ништяк) являют собой образец тяжёлой шизофазии автора текста.

Что же, мир перевернулся не без помощи подобных твАрцов – многие из которых удивительным образом вдруг сделались оппозиционерами и пацифистами.