Пулемёт Максима как особое явление в истории современного мира. Часть вторая

185 лет назад в американском городе Сэнгервил родился создатель пулемёта Максима

Самые опытные военные представители «благородной эпохи» почувствовали в пулемёте Максима опасность для устоявшейся и достаточно спокойной картины мира и как могли сопротивлялись их введению в армию.

Сара Максим сидит за пулемётом конструкции её мужа Х. С. Максима. Рядом с пулемётом стоит помощник Х. С. Максима — Луис Сильверман (1888 г.)

Автор - Руслан Чумак, к.т.н., начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ»

Первая часть статьи доступна по ссылке.

В 1891 году русский военачальник, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и видный теоретик военного дела генерал от инфантерии М. Д. Драгомиров в статье «Калибры оружия в полевых армиях европейского состава» так изложил своё видение роли и места пулемётов в армии: «Если бы одного и того же человека нужно было убивать по несколько раз, то это было бы чудесное оружие [...] На беду для поклонников столь быстрого выпускания пуль, человека достаточно подстрелить один раз, а расстреливать его вдогонку, пока он будет падать, надобности, насколько мне известно, нет. Правда, есть теперь рассеивающие пули приспособления, но опять на беду ещё не народилось таких музыкантов, которые были бы в состоянии переменять направление ствола десять раз в секунду». Драгомиров считал пулемёты «нелепостью в полевой армии нормального состава» и считал, что они «...не только полезны, но и, пожалуй, даже необходимы... в следующих случаях: 1) на флангах в крепостях, 2) в степных экспедициях, где малый отряд может иметь дело с большой, но плохо вооружённой толпой, которая может задавить числом».

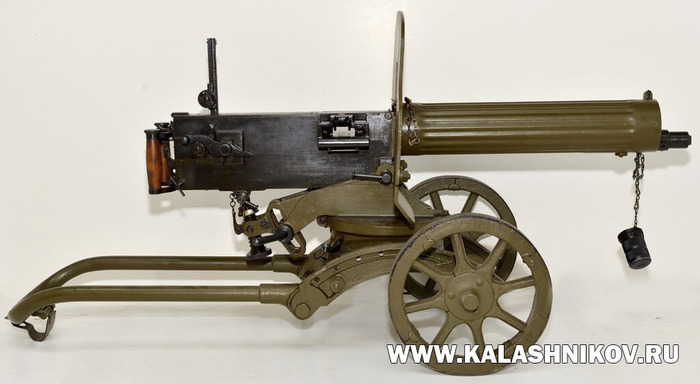

Станковый пулемет Максима № 63 калибра 10,64 мм (4,2 линии) на демонстрационном треножном станке. Опытная модель 1887 года, испытывавшаяся в России в 1887–1888 годах. ВИМАИВиВС

Однако большинство профильных военных специалистов в мире осознало большие огневые возможности пулемётов, что привело к ускорению процессов их принятия на вооружение во многих странах, в т. ч. в России, где оно состоялось в 1895 году, т. е. через два года после битвы при Омдурмане. Для весьма костной русской системы военного управления этот период можно считать рекордно быстрым.

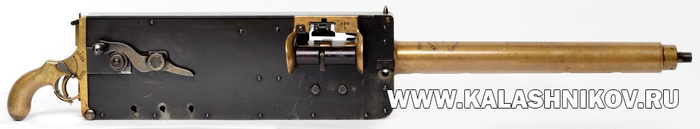

Станковый пулемёт Максима № 63 калибра 10,64 мм (4,2 линии) опытной модели 1887 года, испытывавшегося в России в 1887–1888 годах — тело пулемёта. ВИМАИВиВС

«Омдурманские» выводы в части эффективности применения пулемётов подтвердились опытом Русско-японской войны (1904-1905 гг.). С начала и до её конца обе стороны имели небольшое количество пулемётов и относили их к противоштурмовому оружию. При правильном применении пулемётов эффект от них получался колоссальный и в некоторых случаях даже более значительным, чем огонь артиллерии.

Станковый пулемёт Максима калибра 10,64 мм (4,2 линии) на крепостном лафете. Опытная модель 1889 года. ВИМАИВиВС

Примером может служить использование русскими войсками пулемётов Максима в битве под Мукденом. Восемью русскими пулемётами, которые выпустили более 200.000 патронов, русские войска отразили семь мощных и стремительных японских атак. Даже сам звук «стрекотания» пулемётов был своеобразным оружием и не раз останавливал движение японцев в атаку.

Станковый пулемёт Максима калибра 10,64 мм (4,2 линии). Опытная модель 1889 года — тело пулемёт. ВИМАИВиВС

В сражении под Тюренченом 30 апреля 1904 года 7 русских батальонов, имевших на вооружении 8 пулемётов Максим, сражались с 35 японскими батальонами и нанесли им огромные потери. По словам очевидцев, перед русскими пулемётами образовался вал из трупов японских солдат, наступавших густыми цепями. В этом факте — абсолютной невозможности взятия в открытом бою позиции, защищаемой пулемётом, даже большими силами современной, сильной духом, хорошо обученной и оснащённой армии как японская — и состояло главное свойство этого оружия, и теперь оно получило несомненное подтверждение.

Русско-японская война полностью опровергла приведённое выше мнение генерала М. Драгомирова о том, что пулемёт годится лишь для борьбы с плохо вооружённой толпой. По опыту этой войны страны, которые ещё не обзавелись пулемётами или размышляли над выбором их модели, срочно решили эти проблемы.

Станковый пулемёт Максима калибра 7,71 мм (.303) переделочный, модель Mk II («Gun, Machine, Maxim, .303 inch. Converted (Mk II))» — тело пулемёта. ВИМАИВиВС

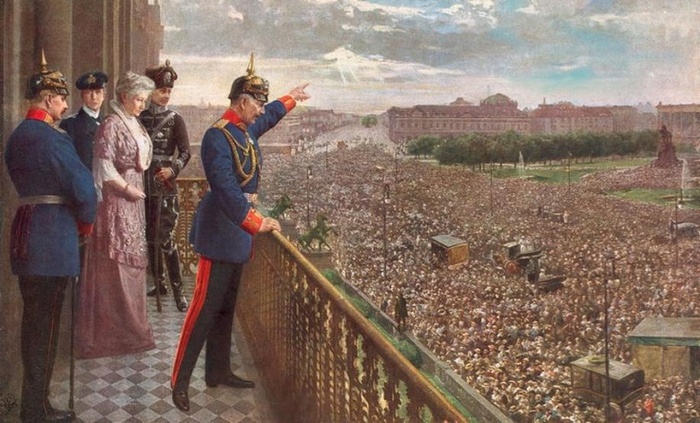

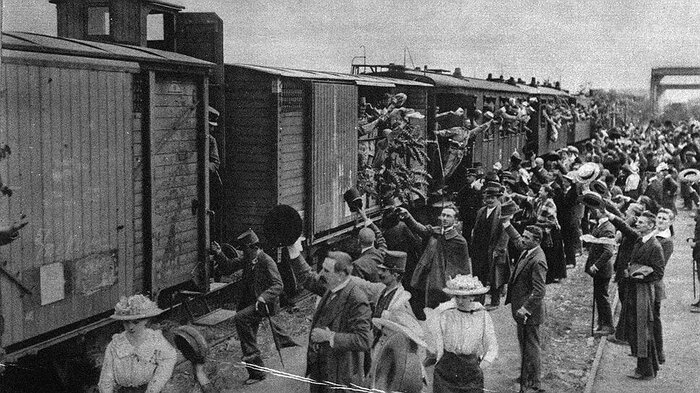

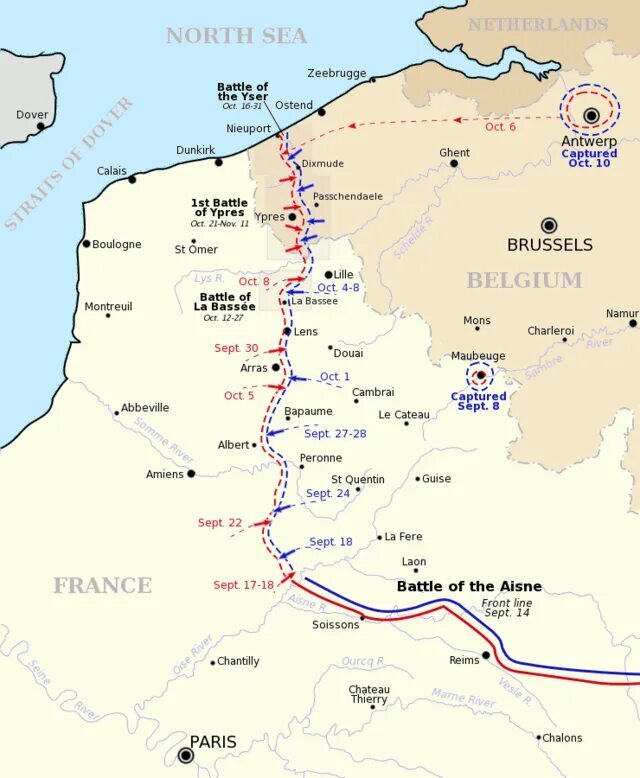

Пред началом Первой мировой войны на вооружении армий её главных будущих участников состояло около 10 000 пулемётов различных моделей, основную часть из которых составляли пулемёты Максима. Инструменты для убийства «благородной эпохи» были подготовлены, и до начала процесса оставался один шаг. Когда война была объявлена, по улицам европейских городов к фронту пошли колонны блестяще подготовленных воинов армий мирного времени: храбрых пехотинцев метко стреляющих и в совершенстве владеющих навыками штыкового боя, гвардейских кавалеристов с саблями и палашами — но никто из этих людей ещё нё знал что вскоре они встретятся с массированным пулемётным огнём противника и никакие их навыки и храбрость, дворянское или простое происхождение, цвет и форма знамён, которыми вдохновляются, не помогут не то что победить врага, но чаще всего не помогут даже дойти до его окопов. И почти никто из них не вернётся домой живым. Как не вернутся домой живыми и те, кто их много раз сменит в боевом строю, и так будет продолжаться четыре года наполненных ужасом и невообразимыми ранее страданиями. Это было новое явление в военной истории мира: ни армии, ни народы стран, участвовавших в войне, оказались к нему не готовы.

Огромная огневая мощь пулемётного огня привела к возникновению т.н. «позиционного тупика», при котором ни одна из сражающихся сторон не могла провести успешную наступательную операцию без того, чтобы не понести в ней огромные потери, но и они не гарантировали победы в сражении. Поразителен тот факт, что за 25 лет прошедших со времени появления пулемётов и 10 лет с момента демонстрации их сокрушительной боевой мощи в Русско-японской войне, командование всех европейских армий похоже так и не осознало — какое могучее оружие оказалось в их руках и не приняло мер к его нейтрализации. Средство борьбы с пулемётами появилось только в середине войны, в 1916 году, в виде сложных и дорогих самодвижущихся и непроницаемых для пуль машин — танков. Но даже после их появления, до самого конца войны все сражающиеся на сухопутных фронтах Первой мировой войны армии неоднократно демонстрировали друг другу — каких рек крови стоит наступление на насыщенную пулемётами и неподавленную оборону противника. В упоминавшейся выше статье М.Д. Драгомирова её автор указывал, что пулемёты «...годятся для стрельбы в толпу, но какой же дурак теперь подставит толпу?». Однако это немыслимое по мнению Драгомирова явление всё же случилось: военачальники армий всех без исключения участвующих в войне стран, гнали свои войска на пулемёты противника огромными толпами. И много раз на фронтах Мировой войны повторялась одна и та же картина: «...Эту колонну косят пулемёты, ужасающие пулемёты, вырывающие целый строй — первая шеренга падает, выступает вторая и отбивая такт кованными альпийским гвоздями сапогами по лицам, по телам павших, наступает, как первая, и погибает! За ней идёт третья, четвёртая, а пулемёты трещат. Особый, с характерным сухим звуком немецкий барабан рокочет в опьянении и рожки, коротенькие медные германские рожки пронзительно завывают — и люди падают горой трупов. Из тел образуется вал в рост человека — но это не останавливает упорного наступления; пьяные немецкие солдаты карабкаются по трупам, пулемёт русских поднимает свой смертоносный хобот и влезшие на трупы павших ранее венчают их своими трупами».

Русский пулемет Максима на крепостном станке в бетонном убежище запад-ного форта крепости Осовец. 1914 год. Фото ВИМАИВиВС

В приведённой выше цитате речь идёт о событиях Лодзинской оборонительной операции русских войск на территории Польши, проведённой в начале Первой мировой войны 29 октября (11 ноября) — 6 (19) декабря 1914 года с целью отражения контрнаступления германской армии. Это была одна из последних операций русской армии манёвренного периода войны и вообще одна из не многих за всю войну, в которой русским войскам удалось спровоцировать германскую армию на лобовые атаки своих позиций. В этих условиях, идеальных для наиболее эффективного использования пулёметного огня, германские войска понесли тяжелейшие потери, оказались в окружении и чудом смогли из него вырваться.

Но ещё более ужасающие примеры эффективности огня пулемётов относятся к Западному фронту, где на протяжении всей Первой мировой войны разворачивались колоссальные сражения, одним которых является Англо-французское наступление в районе реки Сомма, известное как «Битва на Сомме» (1 июля — 18 ноября 1916 года). Это сражение стало одним из крупнейших в той войне и одной из самых кровопролитных битв в истории человечества, в которой с обеих сторон было убито и ранено около 1 000 000 человек. Наступление началось 1 июля 1916 года после завершения артиллерийской подготовки, которая длилась всю предыдущую неделю. Но даже столь продолжительный артиллерийский огонь не смог разрушить оборону немцев. Британцы наступали на немецкие позиции густыми цепями, идущими в несколькими волн, на протяжении почти всего светового дня. Из вечерних рапортов командиров наступавших частей выяснилось, что потери британцев составили 21 000 человек убитыми и пропавшими без вести и более 35 000 человек раненными — т. е. около 57 000 человек всего за один день! Такие потери являются самыми большими разовыми потерями в Первой мировой войне, а возможно и во всех войнах в истории человечества, и подавляющая их часть была понесена в результате действия немецких пулемётов Максима.

Несколько позже, 24 сентября 1916 года в том же сражении десять британских пулемётов Виккерс вели заградительный огонь, во время которого ими было израсходовано почти миллион патронов. Один из этих пулемётов произвёл 120 000 тысяч выстрелов без значительных перерывов. Несложные расчёты показывают, что при среднем темпе стрельбы в 600 выстрелов в минуту, пулемёт вёл огонь непрерывно в течение около 3 часов 20 минут!

Расчёт английского пулемёта Виккерса приготовился к ведению огня по германским войскам. Сентябрь 1917 года

Сложно даже представить, какое жуткое впечатление производили на людей той эпохи пулемёты — машины, способные лить на противника свой смертельный дождь часами, почти без перерыва. Пулемёт стал первым настоящим оружием массового поражения в истории человечества, радикально изменившим характер войны. Все прочие виды оружия массового поражения, вплоть до атомного, все они появятся позже, но первым был пулемёт Максима.

Пулемёт стал видной частью комплекса вооружённых средств новой эпохи войн, оказавшего мощнейшее воздействие на все виды военного дела. Применение новых вооружений стало причиной появления многомиллионных армий с открытым для всех сословий офицерским корпусом, принудило вести позиционную войну, привело к исчезновению кавалерии, рождению танков и истребительной авиации — одним словом к войне в современном её понимании, охватывающей своим воздействием не только армию, но и каждого жителя воюющей страны.

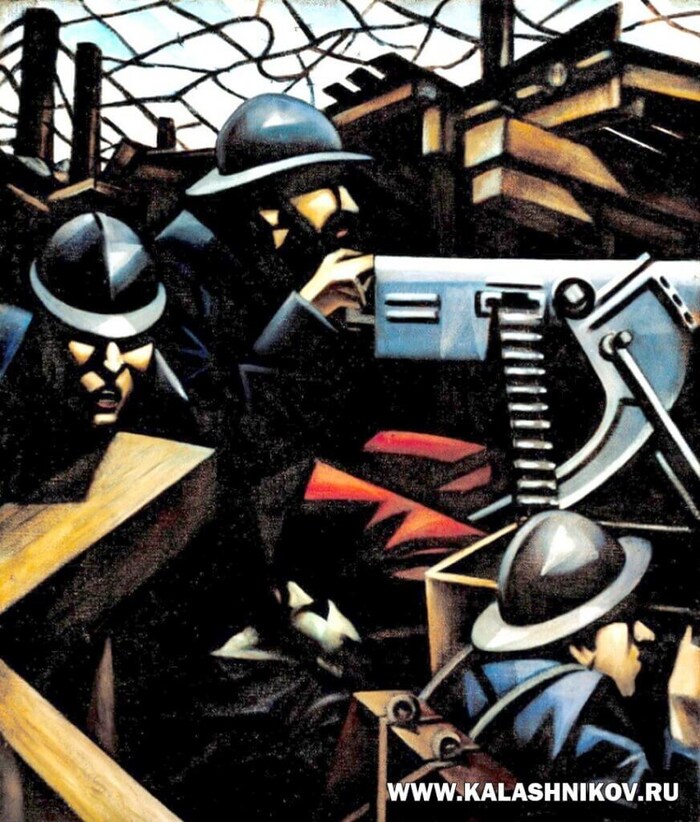

Нисколько не меньшее, чем свойства нового смертоносного оружия, а может даже большее влияние на состояние и перспективы обществ стран-участниц Первой мировой войны оказал невиданно страшный характер боевых действий. Пережитый уцелевшими солдатами ужас пребывания под воздействием всех задействованных в войне средств поражения и испытанные ими при этом моральные и физические страдания были настолько велики и продолжительны, что безвозвратно сломали личности многих миллионов, а точнее — целого поколения молодых людей во всех без исключения участвовавших в войне странах. Это явление тоже было невиданным в военной истории мира и, конечно, нашло отражение в творчестве художников и писателей того времени.

«Отравленные газами». Джон Сингер Сарджент, холст, масло, 1919 год. . Имперский военный музей (Лондон)

Его суть кратко, но очень ярко описал в одном из своих произведений всемирно известный немецкий писатель Э. М. Ремарк, лично прошедший через огненный ад сражений той войны: «Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые завесы. Мины. Газы. Танки. Пулемёты. Ручные гранаты. Всё это слова, слова, но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество». В этой всеобъемлющей войне уже не было места благородству — по причине тотального истребления его носителей.

Но лучше всего о причинах крушения нравственных идеалов «благородной эпохи», произошедшего в годы Первой мировой войны, написал очевидец и участник событий русский писатель Алексей Николаевич Толстой в своём великом романе-трилогии «Хождение по мукам»: «Знаменитая атака кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка князя Долгорукова, шагающего под пулемётным огнём с сигарой во рту и, по обычаю, ругающегося по-французски, была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжёлых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одним пулемётом. [...]. С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата — огромного, усатого и геройского вида человека, умеющего скакать, рубить и не кланяться пулям, — бесполезна. На главное место на войне были выдвинуты техника и организация тыла. От солдат требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. [...] Сентиментальные постановления Гаагской конференции — как нравственно и как безнравственно убивать — были просто разорваны. И вместе с этим клочком бумаги разлетелись последние пережитки никому уже более не нужных моральных законов. Так в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени ещё очень многим казалось, что человеческая жизнь руководится высшими законами добра. И что, в конце концов, добро должно победить зло, и человечество станет совершенным. Увы, это были пережитки средневековья, они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло суть понятия чисто философские и человеческий гений — на службе у дурного хозяина...».

Состояния духа обществ стран, участвовавших в Первой мировой войне, одной фразой охарактеризовал британский писатель и поэт Дэвид Лоуренс: «У нашего поколения не осталось великих слов». Причём это его суждение можно отнести как к побеждённым, так и победителям в войне. Великие слова и светлые идеалы, существовавшие в европейских армиях и обществах до 1914 года, оказались смытыми колоссальными людскими потерями, нанесёнными сражающимися сторонам друг другу ими же самими придуманными средствами поражения, мощность и производительность которых намного превысили возможности духа не только отдельного человека, но и целых европейских народов.

Кладбища погибших солдат Первой мировой войны на бывшем поле сражения в районе реки Сомма (Франция, 2000-е годы)

На смену великим словам, которыми страны провожали своих граждан на войну, пришли страдания и усталость духа. Эти мучения оказались настолько велики и длительны, что привели к власти в потерпевшей поражение и морально раздавленной Германии канцлера Адольфа Гитлера. Досталось и победителям: Верден, Сомма и другие великие сражения Первой мировой войны морально и физически подорвали французскую нацию, являвшуюся основой антигерманских сил на Европейском континенте. Из-за этого упадка духа Франция и многие другие страны Европы, не смогли мобилизовать свои народы для отражения нападения воспрянувшей от поражения Германии и были быстро побеждены ею в новой, ещё более ужасной мировой войне.

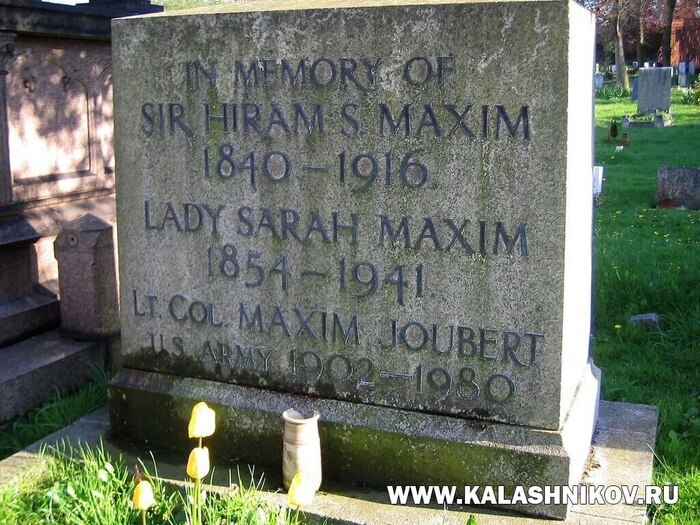

Великий изобретатель Хайрем Стивенс Максим, создатель первого и самого известного в мире пулемёта умер 24 ноября 1916 года, в разгар Мировой войны, во время завершающих аккордов биты под Верденом, в которой пулемёты его конструкции очередной и далеко не последний раз показали себя истинными машинами смерти.

Надгробие над могилой Х. С. Максима, его жены Сары и внука Максима Жюбера на кладбище Уэст-Норвуд (Лондон)

Сам Х. С. Максим прожил долгую, интересную, насыщенную творчеством и успешную жизнь, сделал множество изобретений в разных областях техники и успел узнать о триумфе своего главного детища — пулемёта. Достоверно неизвестно, что он думал по этому поводу, но это уже не имело значения — его изобретение стало одним из главных инструментов, которые столь жестоко уничтожили «благородную эпоху» и сотворили во многих отношениях циничный мир, история которого продолжается и сейчас. Пулемёт Максима ярко иллюстрирует одно из явлений этого мира — насколько может быть смертоносен человеческий разум, способный создавать машины уничтожения себе подобных, которые потом сам не может обуздать.