Начало Первой мировой войны

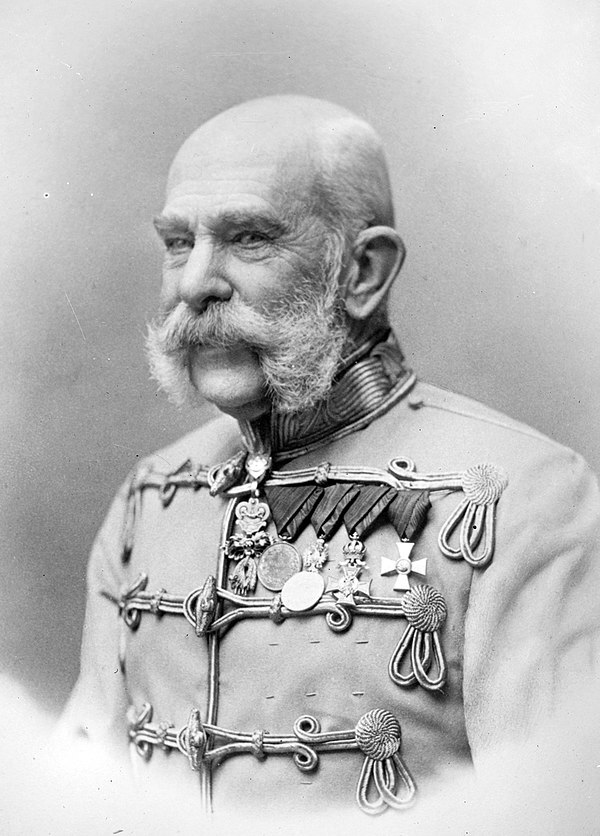

В 1871 году в Европе появилась новая сверхдержава - Германская Империя. Одержав победу в войне с французами, Прусское королевство во главе с премьер-министром Отто фон Бисмарком сумело объединить под своей властью разрозненные германские государства, отобрать у побежденных французов области Эльзас и Лотарингию и, создав мощную армию численностью более одного миллиона солдат, захватить ведущее положение в Европе. Стремясь ещё более укрепить свое влияние в регионе, а также опасаясь возможной попытки реванша со стороны французов, Германия заключила союз с Австро-Венгрией - еще одной империей, включающей в себя земли современных Австрии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, а также части Румынии, Италии, Польши, Сербии, Черногории и Украины. Всем этим великолепием правила австрийская ветвь династии Габсбургов, чей род благодаря удачным династическим бракам, играл главенствующую роль в Европе, начиная со Средних веков, но от прежнего величия которого концу 19 века осталась лишь блеклая тень. После двух поражений в войнах с итальянцами, в результате которого Австрия лишилась всех своих владений в Италии, империю охватил сильнейший кризис. Воодушевленные примером итальянцев, находившиеся под жесточайшим финансовым гнетом со стороны австрийцев, малые народы империи начали активно подниматься на освободительную борьбу от власти Габсбургов, требуя для своих стран предоставления широкой автономии. Особенно сильные выступления произошли в Венгрии, которые вскоре перетекли в настоящую революцию. Не имея возможности подавить венгерский мятеж силой и боясь потерять еще один огромный кусок территории, австрийское правительство сумело прийти к соглашению с венгерскими революционерами, и в марте 1867 года был заключен договор, превративший Австрийскую империю в Австро-Венгрию. Новое государство возглавил бывший император Австрийской империи Франц Иосиф I.

В 1879 году ослабленная смутами внутри страны Австро-Венгрия, опасаясь, что ее проблемами может воспользоваться Россия, пользовавшаяся колоссальной поддержкой балканских народов, заключила военный союз с Германией. Первая статья этого договора установила, что если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны России, то оба участника обязаны выступить на помощь друг другу. Статья номер два предусматривала, что в случае нападения на одну из договаривающихся сторон какой-нибудь другой державы вторая сторона обязуется соблюдать по меньшей мере благожелательный нейтралитет. Если же нападающая сторона получит поддержку России, то вступает в силу статья номер один. Спустя три года к этому союзу присоединилась Италия, которая также опасалась возможного вторжения в свои земли со стороны Франции или России.

Встревоженные созданием против их стран мощнейшей военной коалиции, Франция и Россия в 1891 году также договорились между собой о создании военного союза, по которому в случае агрессии со стороны Тройственного союза союзники обязались прийти друг другу на помощь. По условиям договора французы обязывались выставить 1 млн 300 тысяч солдат, а Россия - от 700 до 800 тысяч. В конвенции подчеркивалось, что в случае военных действий эти силы должны будут быстро и целиком подтянуты к границам с Германией так, чтобы ей пришлось вести войну сразу на востоке и на западе. Договор сохранял свою силу до тех пор, пока будет существовать Тройственный союз. В 1904 году к Франции и России присоединились англичане, напуганные усилением военно-морского флота Германии, который мог создать угрозу колониальным владениям Великобритании. Этот союз трех великих держав получил название Антанта (Согласие).

Несмотря на кажущуеся неминуемое военное столкновение великих держав, период, начавшийся с окончания франко-прусской войны в 1871 году и продолжавшийся вплоть до 1914 года, оказался временем подлинной европейской идиллии. Благодаря активно развивающейся промышленности и последующим за этим гигантским ростом товарооборота, европейские государства быстро осознали, что международная торговля вещь гораздо более выгодная, чем международная война, разоряющая собственные территории. Европейский регион быстро окутала сеть железных дорог, а на море паровые суда неумолимо вытесняли парусные, увеличив скорость общения между континентами в несколько раз. В конце 19 века после открытия новых месторождений драгоценных металлов в Южной Африке стала активно развиваться система доступного кредитования, что крайне благотворно сказалась на развитии предпринимательства. Наконец-то стала улучшаться жизнь простого народа. В большинстве стран были приняты законы, направленные на сокращение рабочего дня и запрещение детского труда. Все европейские государства окончательно запретили работорговлю в своих колониях, запретили морское каперство, а также повели борьбу по искоренению проституции, подписав конвенцию, установившую, что сводничество, а также вербовка детей и женщин для публичных домов караются в уголовном порядке. Развитие железнодорожного сообщения межу странами и формирование сферы услуг открыли для широких народных масс прекрасный мир путешествий, и вскоре поездки в Рим и Париж, Венецию и Флоренцию, на склоны Альп и на побережье Средиземного моря стали обычным явлением для европейского жителя из среднего класса. Также произошли кардинальные изменения в правилах ведения военных конфликтов. Еще в 1864 году рядом европейских государств была подписана Женевская конвенция, установившая необходимость ухода за больными и ранеными, попавшими в плен, а также неприкосновенность санитарных учреждений. Конвенция также учредила положение о Красном Кресте. Через четыре года на конференции в Санкт-Петербурге было заключено международное соглашение о запрещении использования автоматического оружия и снарядов большой разрушительной силы, а также принята декларация, запрещающая метание бомб с воздушных шаров и других летательных аппаратов, употребление снарядов, распространяющих удушливые газы, и применение разрывных пуль. Кроме того, для разбора и урегулирования конфликтов между державами конференция постановила учредить Международный суд, который и был создан в 1902 году в виде Постоянной палаты третейского суда.

В начале 20 века в европейском обществе все больше стала укрепляться идея, что война это путь в никуда. В 1909 году британский журналист Норман Эйнджел выпустил книгу "Великое заблуждение", которая тут же стала бестселлером и вскоре была переведена на 11 языков. В своем труде Эйнджел заявил, что высокоразвитые европейские государства, скорее всего, не допустят войны, ибо она расстроит международные экономические отношения и во многом ущемит систему кредита, построенную на основе взаимной выгоды. Завершая свою мысль, автор писал, что даже если война начнется, то она по тем же причинам быстро закончится.

В общем, резюмируя все выше сказанное, летом 1914 года Европа находилась на пике своего экономического и гуманистического развития, и вероятность возникновения нового крупного военного конфликта казалась просто ничтожной. Однако 28 июня 1914 года произошло событие, в одночасье уничтожившее европейскую гармонию. В этот день в Сараево, столице Боснии, сербским националистом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд.

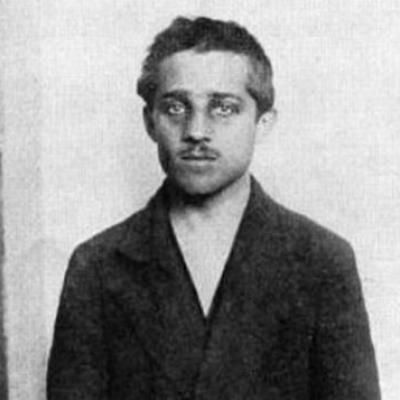

В начале XX века в Австро-Венгрии получило развитие националистическое движение славянских народов, вдохновителем которого была Сербия, небольшое христианское государство, завоевавшее независимость в результате долгой борьбы с Османской империей и стремившееся к объединению всех балканских славян под своим началом. Идея "Великой Сербии" быстро охватила умы радикально настроенной сербской молодежи, некоторые представители которой для осуществления своей цели по освобождению славянских народов из-под австрийского гнета встали на путь террора. В конце июня 1914 года на территории Боснии проходили маневры австрийской армии, за которыми лично наблюдал Франц Фердинанд, являвшийся генеральным инспектором армии. 28 июня, на следующий день после завершения маневров, он вместе со своей супругой отправился в Сараево с официальным визитом к местному губернатору. Сербские националисты заранее расценили появление австрийского престолонаследника в центре Боснии как сознательное оскорбление всех балканских славян и решили организовать покушение на его жизнь. На одной из улиц Сараево в машину Франца Фердинанд была брошена бомба, которая, впрочем, отскочила от автомобиля эрцгерцога и угодила в следующую машину, ранив офицера охраны. Шофер Фердинанда рванулся вперед, увеличив скорость, однако на одном из городских перекрестков повернул не в ту сторону, а когда затормозил, чтобы выполнить разворот, раздались револьверные выстрелы. По машине стрелял Гаврила Принцип - еще один член террористической группы. На этот раз осечки не случилось, и сербский террорист расстрелял Франца Фердинанда и его супругу, после чего он со своими сообщниками был арестован полицией. На допросе трое арестованных признались, что они получили оружие в Сербии, а границу им помогли перейти сербские пограничники, что позволило Австро-Венгрии обвинить Сербию в убийстве эрцгерцога. Что же до Гаврилы Принципа, то он был приговорён к двадцати годам тюремного заключения. 28 апреля 1918 года он умер от туберкулёза в тюрьме города Терезинштадт (Чехия).

4 июля министр иностранных дел Австро-Венгрии Леопольд фон Берхтольд, опасаясь, что на защиту Сербии может встать Россия, отправил в Берлин меморандум с запросом помощи у немцев, в котором сообщил своему партнеру по Тройственному союзу, что австрийцы предъявят сербам ультиматум, и если те его отклонят, Австро-Венгрия незамедлительно объявит Сербии войну. На следующий день австрийцы получили ответ от императора Германской Империи Вильгельма II, заявившего, что "Австро-Венгрия может рассчитывать на полную поддержку со стороны немцев". Решение австрийского правительства обратиться за помощью к немцам запустило цепную реакцию, конечным результатом которой стало начало Первой мировой войны. Как отмечают некоторые историки, если бы Австро-Венгрия, возмущенная убийством своего эрцгерцога, немедленно напала на Сербию, которая представлялась ей рассадником смуты и терроризма, то вполне вероятно, что европейские страны не стали бы вмешиваться в этот конфликт. Однако промедление австрийцев и запрос помощи у немцев дали великим державам время на раздумья, итогом которых стала общеевропейская катастрофа.

23 июля (на двадцать пятый день после убийства Франца Фердинанда) австрийский посол в Белграде вручил министру иностранных дел Сербии ультиматум, который содержал следующие требования: Сербские власти должны были поместить на первой странице правительственной газеты заявление о безоговорочном осуждении всяких действий, направленных на раскол Австро-Венгрии или на отделение от нее каких-либо областей. Также сербское правительство должно было запретить в стране антиавстрийские организации, осудить всякую антиавстрийскую пропаганду, уволить из армии офицеров по спискам, представленным австро-венгерским правительством, наказать пограничников, способствовавших переходу границы участникам покушения на Франца Фердинанда, а также допустить представителей Австро-Венгрии в Сербию для участия в расследовании убийства австрийского престолонаследника. На ответ сербам давалось 48 часов. Копии ультиматума для информации были также разосланы в правительства других стран, и на следующий день в Белград поступили послания из Парижа и Лондона, в которых французы, и англичане советовали правительству Сербии удовлетворить максимально возможное число требований австрийцев. Сербское правительство, прекрасно осознавая, что у их страны нет шансов в одиночку выстоять в войне с Австро-Венгрией, склонялись к тому, чтобы целиком принять поставленные условия в ультиматуме, однако во второй половине дня 25 июля в Белград поступило срочное сообщение из Петербурга, в котором сербский посол сообщал о том, что Россия готова оказать военную помощь Сербии, а император Николай II принял решение ввести в стране «Положение о подготовительном к войне периоде».

После этих новостей сербский кабинет министров единогласно решил удовлетворить все требования австрийцев, за исключением одного — допуска на территорию Сербии представителей Австро-Венгрии для участия в расследовании убийства их престолонаследника, так как этот пункт, по мнению министров, подрывал престиж Сербии как суверенного государства. За 10 минут до окончания оговоренного в ультиматуме срока сербы вручили австрийскому послу свой ответ. Спустя час австрийское посольство в полном составе уехало из Белграда, а в Вене в туже ночь был подписан приказ о частичной мобилизации армии. В ответ на такие действия Австро-Венгрии 26 июля о частичной мобилизации объявили и Россия с Сербией. Тут же в игру вступила и Германская империя, чей посол в Петербурге немедленно заявил министру иностранных дел России Сазонову, что если мобилизация русской армии не будет прекращена, Германия ответит на нее мобилизацией своей армии. Английский и французский послы также обратились к русскому правительству с просьбой не начинать мобилизацию, так как это вызовет цепную реакцию, что в конечном итоге приведет к началу военных действий. В этот же день министр иностранных дел Англии Эдвард Грей предложил созвать международную конференцию, чтобы разработать программу действий для урегулирования конфликта. Русское правительство отклонило данное предложение, так как считало более целесообразным напрямую вступить в переговоры с австрийцами, чтобы убедить их уменьшить нажим на сербов. Австро-Венгрия же и вовсе приняла предложение Грея в штыки и, чтобы истребить саму мысль о возможных переговорах 28 июля, объявила Сербии войну. В тот же день Николай II получил телеграмму от кайзера Германской Империи Вильгельма II, в которой тот призывал русского царя не вмешиваться в австро-сербский конфликт и приостановить мобилизацию армии, одновременно с этим выразив готовность выступить посредником между Россией и Австро-Венгрией. Ознакомившись с телеграммой, Николай II отменил всеобщую мобилизацию армии, подготовка к которой уже шла полным ходом.

Тем временем министерство иностранных дел Англии не оставляло попыток созвать международную конференцию, все еще надеясь совместно с другими странами разработать программу действий для урегулирования конфликта. Однако ни одна другая страна, кроме Франции, официально это предложение так и не поддержала. Если политические верхушки великих держав еще пытались потушить разгоравшийся общеевропейский конфликт, то их военачальники, наоборот, активно подливали масло в огонь. Немецкое командование получило информацию о том, что австрийцы собираются вести войну с Сербией объединенными силами «Минимальной балканской группы» и «Эшелона Б», а это означало, что восточная граница Германии оставалась беззащитной, что неминуемо бы привело к катастрофе в случае начала войны между Россией и Германией. Начальник Большого генерального штаба Германской Империи Хельмут Мольтке, пытаясь предотвратить восточную границу от оголения, отправил срочную телеграмму своему австрийскому коллеге Францу Конраду, содержащую следующий текст: "Главное — противостоять русской угрозе. Немедленно мобилизуйте свою армию против России. Германия не замедлит с мобилизацией". Утром 31 июля Конрад ознакомился с телеграммой и передал ее императору Францу-Иосифу, которой тут же подписал указ о полной мобилизации австро-венгерской армии.

Можно не сомневаться, что известие об указе австрийского императора спровоцировало бы Николая II также объявить полную мобилизацию русской армии, однако этот вопрос уже решился днем раньше... Русский военный штаб всеми силами пытался уговорить императора начать полную мобилизацию, объясняя свою позицию тем, что перевод русской армии на военное положение займет значительно больше времени по сравнению с Австро-Венгрией и Германией, а значит, надо действовать на опережение. В конце концов, Николай II поддался на уговоры и подписал указ о полной мобилизации в стране. 31 июля в 15 часов дня немцы отправили русскому правительству ультиматум, в котором говорилось, что если в течение двенадцати часов после получения ультиматума мобилизация русской армии не будет отменена, то в Германии также будет объявлена мобилизация. В тот же день немцы предупредили французов, что если во Франции начнется мобилизация армии, то такая акция будет расценена немцами как враждебная. Одновременно французскому правительству было предложено в течение восемнадцати часов сообщить немцам, станет ли Франция соблюдать нейтралитет в русско-германской войне. Однако французы не могли сохранить нейтралитет, ведь в соответствии с франко-русской военной конвенцией 1892 года Франция и Россия были обязаны в случае перевода немецкой армии на военное положение приступить к мобилизации своих армий.

Так как Россия оставила немецкий ультиматум без ответа, 1 августа немцы объявили полную мобилизацию армии, а в 7 часов вечера того же дня немецкий посол в Петербурге Пурталес вручил министру иностранных дел России Сазонову ноту, в которой Германская империя объявила России войну. Вручение ноты происходило в драматической обстановке: взаимные обвинения и ссылки на провокационные действия других стран чередовались с сожалениями о предпринимаемых действиях и заверениями о личной симпатии. По сообщениям очевидцев из кабинета Сазонова, Пурталес вышел в крайне подавленном настроении. Франция, соблюдая договоренности с русскими, объявила полную мобилизацию своих войск и направила в министерство иностранных дел Англии запрос о том, поддержат ли англичане французов в войне с немцами, а если поддержат, то когда и какими силами? На совещании британского правительство министры сочли возможным объявить войну Германии, если немцы нарушат нейтралитет Бельгии, определенный трактатом 1839 года и гарантированный рядом держав, в том числе и Пруссией. Кроме того, министры решили прикрыть французское побережье Ла-Манша силами Королевского флота, однако на большее они не пошли. На следующий день, 2 августа, в 7 часов вечера немецкий посол в Брюсселе вручил министру иностранных дел Бельгии ноту, в которой указывалось на то, что германское правительство имеет достоверные сведения о намерении французских войск выступить против Германии через бельгийскую территорию. Далее немцы, ссылаясь на слабость бельгийской армии, не способной без посторонней помощи отразить наступление крупных французских сил, заявляли о вынужденной необходимости нарушить нейтралитет Бельгии. Нота заканчивалась угрозой применить силу, если бельгийские войска окажут сопротивление. Утром 3 августа Бельгия отвергла ультимативное требование немцев о пропуске войск. В тот же день вечером немецкий посол в Париже передал французскому правительству ноту с объявлением войны, мотивируя свои действия тем, что французские войска в нескольких местах нарушили границу с Германией, а французские самолеты летали над немецкими городами Карлсруэ и Нюрнбергом. Утром 4 августа немецкие войска приступили к вторжению в Бельгию.

Получив сведения о нарушении немцами бельгийского нейтралитета, англичане 4 августа предъявили Германии ультиматум, потребовав очистить бельгийскую территорию. Германия проигнорировала данный ультиматум, в ответ на что Англия незамедлительно объявила немцам войну. Наконец, 6 августа в 18 часов Австро-Венгрия объявила войну России, а еще через несколько дней оказалась в состоянии войны с Францией, объявившей ей войну 10 августа, и с Англией, объявившей ей войну двумя днями позже. Первая мировая война началась.

Продолжение следует.