Мистика и мистицизм в России в первой четверти XIX в

Автор: Аноним.

Введение.

С начала 1990-х гг. Россия испытала множество потрясений и реформ, изменилась идеологическая обстановка и возникла социальная нестабильность. Политические и социокультурные процессы всегда влияли на мировоззрение людей, поэтому в XXI в. начался активный рост интереса к мистике и мистицизму среди населения России. Этот рост, в свою очередь, вызвал живой интерес у современных ученых, а для понимания роста увлечения мистицизмом в наше время актуально изучать, как проходили подобные процессы в прошлом. Например, крупные исторические потрясения конца XVIII – начала XIX вв.: Великая французская революция и наполеоновские войны, – также вызывали значительные социокультурные изменения, которые тоже приводили к всплескам интереса к мистицизму. Они выражались в народных движениях и модных увлечениях образованного меньшинства, которое объединялось в различные мистические кружки, читало и пропагандировало мистическую литературу. Поэтому исследование мистицизма в России в первой четверти XIX в. способствует и изучению роста увлечения мистицизмом в наше время.

Раздел I. Феномен мистицизма в Российской империи в первой четверти XIX в.

Мистицизм – это философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме[1]. Мистицизм также заключается в духовном поиске скрытой истины или мудрости, цель которого - единение с божественным или священным[2]. Понятие «единения» имеет разный смысл в теистическом и нетеистическом мистицизме. Теистические учения исповедуют Бога как абсолютную Личность, поэтому единение в теизме не может рассматриваться по аналогии, например, с неоплатоническим мистическим экстазом[3].

Эпоху правления Александра I в истории русской культуры и философии характеризуют понятием «александровский мистицизм»[4]. В это время в России получает широкое распространение мистическая литература, прежде всего, переводные сочинения немецких и французских авторов. Интерес к мистицизму в России проявлялся уже во второй половине XVIII в. в среде русского масонства, но после Французской революции отношение Екатерины II к деятельности масонских организаций стало подозрительным, их деятельность была приостановлена, а их типография закрыта. Однако с воцарением Александра I деятельность масонов возобновилась, а мистическая литература снова стала издаваться[5].

Одним из главных деятелей александрийского мистицизма стал А. Ф. Лабзин. В 1800 г. он основал свою масонскую ложу «Умирающий сфинкс», куда также вошли и представители предыдущих масонских организаций, которые попали под Екатерининскую опалу. Лабзин переводит и издает произведения близких ему по духу современников, а с 1806 г. начинает издавать журнал религиозно-мистической направленности «Сионский вестник»[6], для распространения в обществе истинных, с точки зрения издателя, понятий о религии, а также для толкования и популяризации Св. Писания, публикации духовно-нравственных рассуждений и разработки вопросов веры[7]. Журнал вызвал различное к себе отношение: одни сочувствовали ему, а другие недоумевали и сомневались, соответствует ли содержание журнала православному вероучению. В итоге уже в сентябре того же года журнал был закрыт, но издание книг мистического содержания Лабзин не прекратил.

Еще одним из важнейших представителей александровского мистицизма является М. М. Сперанский, мистицизм которого вырастал на мистической литературе, которую распространял Лабзин. Большую часть своих религиозных идей М. М. Сперанский усвоил при помощи своего масонского наставника И. В. Лопухина. Сперанский считал, что Христа не было вообще и это только символ, что рождение сына Божия есть символическое изображение перехода, который совершил разум в поисках о Боге. Он утверждал, что тайное знание о предстоящем спасении всегда было в душе человека. Таким же символом Сперанский объявлял и рождение Христа от Девы Марии. Он считал, что это олицетворение христианства, родившегося внутри тайных обществ Александрии и Иудеи, когда в них проник платонизма. Сперанский предсказывал, что настоящее пришествие Иисуса Христа произойдет тогда, когда все тайные общества объединятся, и наступит царство мира и порядка[8].

В основе концепции мистиков лежала идея о личном спасении и внутренней церкви, существующей в человеке, в противовес внешней, формальной церкви. Последователи мистицизма считали необязательной обрядовую сторону христианства, по их мнению, человек мог обрести в сердце Христа, лишь пожелав этого[9]. Это учение было очень популярно у русских масонов, полностью разделял его и Сперанский, позволяя себе критиковать обряды христианской церкви: «В сем христианстве сами обряды потеряли истинный смысл и превратились в мертвую букву»[10]. Свои религиозные поиски Сперанский продолжал до конца жизни и подвергал анализу самые различные вопросы.

Мистические традиции православного Востока и Западной Европы имеют ряд принципиальных отличий, которые не учитывали представители александровского мистицизма, из-за чего их мистицизм отличался эклектизмом. Среди авторов, издаваемых Лабзиным, были представители и немецкой мистики (Я. Беме), и католического квиетизма (г-жа Гюйон), и протестантского пиетизма (И. Юнг-Штиллинг), и такие мистические писатели, как К. Эккартсгаузен, который обещал в своем труде открыть все тайны природы и обращался к кабалистике и магии[11]. Эти авторы явно расходились с традиционным православием.

Смешение различных традиций имело определенное теоретическое обоснование у Лабзина и его последователей. В статье «О разделениях между христианами»[12] он пишет, что вера Христова знает только разделение на верующих и неверующих, что Христос не требовал, чтобы все правильно мыслили, но требовал, чтобы все правильно поступали и что только низший класс христиан может полагать, что восстановление образа Божия зависит от принадлежности к лютеранскому, католическому или другому исповеданию. Такие взгляды у Лабзина, очевидно, сформировались под влиянием Юнга-Штиллинга, который в 19-й книге произведения «Угроз Световостоков» пишет, что нет ни одной истинной, церкви или конфессии, и во всех церквях Господь имеет своих верных последователей, поэтому надо держаться за таких людей, независимо от того, лютеране они, католики и т.д., потому что во время испытания останутся только христиане и нехристиане[13].

Идея восстановления образа Божия в человеке, возрождения и обновления человека через соединение с Богом была центральной в александровском мистицизме и считалась главным признаком истинного христианства. Но эта идея была главной и в православной христианской традиции. Принимая истинность этого, приверженцы мистицизма готовы были обучаться духовному совершенствованию по любым книгам, где исповедовалась вера во Христа и свидетельствовалось о духовных откровениях от Бога авторам этих книг. Главное виделось не в догматах, а в практическом возрождении души. При этом поклонники мистицизма не замечали, что практические руководства ко спасению весьма отличаются в зависимости от принадлежности их авторов к той или иной традиции[14].

Еще одной особенностью александровского мистицизма, помимо его эклектизма, является то, что его представители, в отличие от западных мистиков, не всегда доверяли личному мистическому опыту и сверяли свой путь к духовному совершенству с официальным церковным опытом православных святых. Обычно же мистицизм не придает большого значения официальной церкви и личный мистический опыт ставит в независимое положение от внешнего авторитета.

Конечно, не все представители русского мистицизма начала XIX в. не были похожи на западных мистиков. Индивидуалистами, всецело доверяющими своему мистическому опыту, становились те погруженные в атмосферу мистицизма православные, которые руководствовались в своей религиозной жизни лишь книгами западных мистиков. Так, мелкий чиновник К. А. Лохвицкий зачитывался книгой Беме «Christosophia, или путь ко Христу»[15] и самостоятельно выстраивал и оценивал свою духовную жизнь, стремясь получить особые мистические озарения в подражание самому Беме. Вскоре при чтении книги Беме Лохвицкий стал переживать видения и различные экстатические состояния, которые он отмечал в своем дневнике, не подвергая их критической оценке и не сравнивая их с опытом христианской традиции[16].

После 1812 г. мистицизм получил покровительство со стороны императора и князя Голицына. По признанию самого Александра I, под влиянием событий Отечественной войны он обратился к вере, впервые в своей жизни стал читать Библию[17]. Новое религиозное мироощущение вызвало у императора и увлечение мистицизмом. Подобное обращение произошло и с князем А. Н. Голицыным, до того совершенно далеким от религии человеком[18]. В октябре 1817 г. было образовано объединенное министерство духовных дел и народного просвещения, которое возглавил князь Голицын. При его поддержке в России стала печататься и распространяться мистическая литература.

О влиянии мистицизма на представителей общества в то время говорит, например, увлечение мистической литературой Д. А. Облеухова - первого выпускника Московского университета, получившего в 1811 г. степень доктора физико-математических наук, разносторонне образованного человека, в юности вместе с Чаадаевым и Якушкиным увлеченного философией[19]. На Облеухова, по его собственному признанию, большое впечатление произвели сочинения Юнга-Штиллинга. Сохранился мистический дневник Облеухова, представляющий собой заметки на полях «Теории духоведения» Юнга-Штиллинга и выписки из этой книги[20].

Вскоре в обществе сформировалась оппозиция мистицизму, александровский мистицизм в одних случаях критиковали исходя из неприятия самой идеи о мистическом соединении с Абсолютом, а в других - видя в нем ложный, иллюзорный путь к такому соединению. Под влиянием оппозиции к концу своего царствования Александр I изменил свое отношение к мистицизму: в 1824 г. последовал указ об увольнении А. Н. Голицина, а в последующие годы были созданы комиссии для изъятия из учебных заведений мистической литературы, выпущенной в период объединенного министерства.

Таким образом, во время правления Александра I в России наблюдается значительное распространение мистической литературы, интерес к мистицизму проявляется среди представителей высших слоев общества и русского масонства. Публикуются журналы и книги с мистическим содержанием. После 1812 года мистицизм получает поддержку от императора и князя Голицына. Однако позже в обществе возникает оппозиция к мистицизму, и Александр I меняет свое отношение к этому течению, что сказывается на государственной политике.

Основой концепции русских мистиков была идея о личном спасении и внутренней церкви, существующей в человеке, в противовес внешней, формальной церкви. Последователи мистицизма считали обрядовую традицию христианства необязательной. Кроме того, мистицизм эпохи Александра I отличался от западного эклектичностью и некоторым недоверием к собственному мистическому опыту.

Раздел II. Мистическое сектантство в Российской империи в первой четверти XIX в.

Первая четверть XIX в. стала благоприятным периодом для развития мистического сектантства в Российской империи. Общий интерес к мистицизму среди привилегированных сословий в правление Александра I способствовал прекращению гонений на сектантов со стороны государства. В это время развивались секты хлыстов, скопцов, постников, духоборцев, молокан и др.

Хлысты – это одна из старейших русских сект, возникшая в середине XVII в. среди православных крестьян. В начале XIX века высшие слои российского общества увлекались и хлыстовским мистицизмом. Хлыстам симпатизировали, например, масон А. Лабзин, художник Боровиковский и князь Голицын. Наименование «хлысты» происходит от встречавшегося в их среде обряда самобичевания или от видоизменённого слова «христы», так как официальные духовные лица считали неприличным в названии секты употреблять имя Иисуса Христа. Одна из точек зрения исследователей гласит, что на происхождение хлыстов повлияли западноевропейские мистические секты и масонство[21].

Основателем секты считается крестьянин Костромской губернии Данила Филиппович, в которого в 1645 г. вселился Господь Саваоф и дал людям 12 новых заповедей: запрет на брак и "плотский грех", на употребление спиртного, на посещение свадеб и других увеселительных мероприятий, а также на чтение священных книг. Преемники Данилы Филипповича также были христами.

Отдельные общины хлыстов назывались кораблями, которые понимались в качестве внутренней, тайной церкви, в отличие от внешних православных церквей[22]. Корабли были независимыми друг от друга, а во главе каждого из них стоял кормщик, называемый также богом, христом, пророком, апостолом и т.п., который пользовался неограниченной властью и огромным уважением. Также в общине могла быть кормщица, которая называлась также восприемницей, пророчицей, богородицей, матушкой и т.п.

Хлысты учили, что существуют мир духовный, созданный Богом, и мир материальный, созданный сатаной, что на седьмом небе обитают Святая Троица, Богородица, архангелы, ангелы и святые угодники. Однако, что представляют из себя Троица, архангелы и ангелы, хлысты не разъясняли. Возможно, что под этими названиями они подразумевали лишь нравственные свойства, различные проявления одного и того же Божественного существа.

Учение о воплощениях Божества в человеке раскрывалось у хлыстов с особенной подробностью[23]. По учению хлыстов, Бог может воплощаться в людей неограниченное количество раз, смотря по надобности и нравственному достоинству людей, воплощения Божества в человека идут непрерывно, за одним христом является другой, а воплощение может совершаться путём естественной передачи христом своего духа родному сыну или через продолжительный пост, молитву и добрые дела.

В целом хлысты провозглашали строгий аскетизм, пищевое и половое воздержание. Хлысты не признавали обряды официальной православной церкви, отрицали священников, официальных святых, государство и священные книги, хотя в целях конспирации могли посещать православные храмы. Богослужения хлыстов (радения) проходили ночью и состояли из молитв, пения, самобичевания и танца-кружения, при котором они доходили до состояния экстаза. Во время радений исполнялись собственные духовные песни, являющиеся важным источником для понимания мировоззрения хлыстов[24].

Примерно в 1770 г. от хлыстов отделилась секта скопцов. Основателем считается беглый крепостной К. Селиванов, покинувший секту хлыстов богородицы Акулины Ивановны, разочаровавшись в своих прежних религиозных убеждениях. Влияние скопцов проникло и в дворянскую среду: так, в 1817 г. в Михайловском замке проходили радения «Духовного союза», созданного Е. Ф. Татариновой. Секта была довольно многочисленна, главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях и в Сибири, где богатые скопческие общины покупали земли у местного населения. В начале XIX в. центром этого движения стал город Алатырь, который возглавили местные купцы Милютинские. Благодаря их активной миссионерской деятельности алатырская скопческая община стала одной из крупнейших в России.

По мировоззрению скопцы близки к хлыстам, а в части обрядности - к старообрядцам[25]. Скопцы считали, что единственным путём спасения души является борьба с плотью путём оскопления, что затрудняло вступление в секту. Учение о необходимости оскопления скопцы подкрепляли аргументами, против которых было трудно устоять. Они искали выражения, строки и целые фразы из Библии и иных книг духовно-нравственного содержания, наиболее распространённых и уважаемых в народе, говорящие об оскоплении и выгодные скопцам. Иногда делалось снисхождение, позволяющее отлагать принятие оскопления на неопределённое время или не обязывающее к нему сразу же по вступлении в секту.

Скопцы строго соблюдали воздержание от мясной пищи, алкоголя и курения, избегали родин, крестин и свадеб, не участвовали в увеселениях, не пели светских песен и не ругались матом. Скопцы верили, что когда их численность достигнет 144 тыс. чел., наступит «Страшный суд», за которым будет торжество последователей скопчества.

В отличие от членов старообрядческих общин, скопцы охотно посещали православную церковь и даже проявляли в вопросах религиозной обрядности большое усердие. При этом они открыто осмеивали православные обряды и таинства: храм называли «конюшней», священников - «жеребцами», богослужения - «ржанием жеребцов», брак - «случкой», женатых людей - «жеребцами» и «кобылами», детей - «щенятами», их мать - «сучкой, от которой воняет и в одном месте с ней сидеть нельзя», а деторождение считали причиной обнищания и разорения.

Так как общины скопцов не могли значительно расти естественным путем из-за оскопления мужчин, скопцы отличались сильнейшим прозелитизмом и важное значение для них приобретало вовлечение «новаков». По утверждению Идриса Шаха, до 1902 г. в скопцы принимались только русские[26]. Существовало несколько основных способов вовлечения в секту новичков: оскопление малолетних родственников, экономическое закабаление, выкуп крепостных крестьян при условии оскопления, пропаганда, особенно эффективная среди юношества.

Часто вовлечение проводилось путём обещания материального вознаграждения или наследства, по определённой схеме: изучение родственных и общественных связей, особенностей характера, материального положения потенциального кандидата, завязывание вербовщиком знакомства с ним, поддержания нерелигиозных отношений в течение 2-3 лет, окружение вербуемого вниманием и благодеяниями, посещение намеченного к вербовке лица на дому разными членами культа под разными предлогами для дальнейшего изучения ритма жизни, быта и поведения, знакомств и связей, собеседование с предложением вступить в корабль и принять печати и утверждение кандидата местным лидером секты.

Однако писатель Александр Дюма-отец, наблюдавший скопцов на Кавказе, отмечал, что у скопцов существовала и практика оскопляться только после вступления в брак и рождения ребёнка[27]. По утверждению Идриса Шаха, скопцы заводили двоих детей[28].

Также от хлыстов отделилась секта постников, возглавленная тамбовским крестьянином А. И. Копыловым, который в 1820-е гг. приобрёл значительное число последователей. Он возродил авторитет Библии в своей секте и усилил пищевые запреты. После Копылова смерти в 1838 г. секта распалась на несколько течений, дав начало, например, Староизраильтянам.

Нравственная жизнь постников отличалась чрезвычайной строгостью. Сектанты не ели мяса рыбы, чеснок, лук и картофеля, не пили вино и очень часто постились. Пост состоял в безусловном воздержании от пищи и питья. Об основателе секты Копылове рассказывали, что он постился 40 дней и в это время ничего не ел и не пил. Во время поста он был видел Самого Господа Саваофа. Другие члены секты выдерживали пост в 1, 2, 3 дня и даже в 7 дней и в это время ничего не ели. Такими постами сектанты очищали себя, распинали свою плоть и приготовляли себя к молитвенным собраниям.

Кроме того, сектанты проповедовали абсолютное воздержание от супружеского общения, почитая его грехом, не ходили в гости и на улицу. Но уже Абакум Копылов ввел так называемых «духовниц» или «духовных жен». Каждый «совершенный» член секты мог избрать себе «духовницу», с которой жил «по духу», мог с ней спать, но греха не имел.

На молитвенных собраниях сектантов, кроме чтения евангелия и сочинения Святителя Т. Задонского «о должности христианской», пелись церковные молитвословия и сектантские духовные песни. Во время пения на некоторых членов секты сходил Святой Дух. Под наитием Духа некоторые из них плакали и каялись в грехах. Другие кричали разными голосами (иногда «по-звериному», «по сорочьи» и т.п.), пророчествовали о будущем, обличали грехи других и плясали. Весьма часто мужчины и женщины плясали в собраниях голые.

Особенно важное значение в собраниях получили деяния или чудотворения. Они состояли в том, что один или двое участников собрания, под наитием Духа, выходили на середину собрания и посредством различных символических действий или жестов обличали и назидали собравшихся. Деяния не изъяснялись на собраниях, за исключением тех случаев, когда кто-либо из присутствующих получал дар толкования[29].

Еще одна секта, существовавшая в первой четверти XIX в. – это духоборцы, которые идейно были близки английским квакерам и считали, что чувственно Бог существует в природе, а духовно - в человеческой душе, откуда он наставляет человека своим словом.

Наименование духоборцам дал Екатеринославский архиепископ в 1785 г., с помощью которого он хотел показать, что новое учение - это противостояние Святому Духу. Сами представители этой конфессии, узнав о таком названии, охотно приняли его в том смысле, что, отрицая религиозную внешность, они являются поборниками духа[30], борются с греховностью не церковными таинствами, а силой собственного духа.

Основал духоборство С. Колесников, живший в селе Никольском Екатеринославской губернии в 1755-1775 гг. Посланный в 1801 г. для собирания сведений о духоборцах И. В. Лопухин дал о них очень хороший отзыв, после чего был издан указ о переселении духоборцев в Мелитопольский уезд Таврической губернии, на берега реки Молочной, где было обилие земли. В 1818 г. и сам Александр I посетил село духоборов, пробыл там два дня и распорядился переселить их в еще более благоприятные места в Крыму. Кроме того, так как духоборцы по своим религиозным взглядам не могли давать присягу, в 1820 г. они были от нее освобождены. С тех пор Александр I пользуется у духоборцев исключительным почитанием - ему был даже поставлен памятник[31].

Духоборцы отрицали первородный грех, верили в перерождение души и считали, что воскрешение Христа нужно понимать лишь в духовном, а не в прямом смысле[32]. Духоборцы исповедовались только Богу, пост считали воздержанием от злых мыслей и дел, не клялись и не присягали, отказывались от военной службы, считали всех людей равными, не признавали никакую власть и отрицали любые обряды[33]. Делами общины управляла сходка старейшин.

К Писанию духоборцы относились с почтением, но непогрешимость его отвергали, поэтому были составлены сборники из разных мест Писания. Поскольку священство отсутствовало, огромную роль приобретали духовные лидеры, совмещавшие в одном лице духовный авторитет и светскую власть. Их слова и писания ставились выше Библии. Духоборцы составили из них свою Библию - «Животную книгу», записанную Бонч-Бруевичем[34]. Ее большую часть занимают «псалмы» - их 373. Каждый псалом – это либо пересказ псалма из Библии, либо пересказ Евангелия или пророков. Особую группу составляют оборонительные псалмы, в которых помещены вопросы-ответы по всем важнейшим вопросам веры духоборцев. Их духоборцы заучивали наизусть, что позволяло им удивительно согласно отвечать на вопросы чиновников. По Животной книге духоборцы учили детей, начиная с трех лет. В 5-6 лет дети запоминали до 60 псалмов. Животная книга также большое место уделяет общинной жизни, восхваляет тех, кто питается лишь своим трудом и осуждает попов, дьяков, князей, неправедных судей, которые забыли в сердцах своих Господа и стараются побольше награбить и захватить все блага в мире в свои руки. Утверждается, что на Страшном суде угнетателей будут судить все угнетенные, т.е. все, кто сеял, но ссыпал в чужие житницы[35].

От духоборцев в период 1760-1765 гг.[36] под предводительством С. М. Уклеина, который был не согласен с некоторыми убеждениями духоборцев, отделилась секта молокан. Есть несколько теорий происхождения названия «молокане». Согласно первой, молокане пили молоко в постные дни, когда это было запрещено православными канонами. Вторая теория связывает название молокан с рекой Молочной в Мелитопольском уезде, куда их ссылали. Третья версия связана с предпочтением молокан есть молочную пищу в тюрьмах и армии, поскольку эта пища не могла быть приготовлена с использованием свинины, которую молокане не едят. Сами молокане предпочитают ссылаться на упомянутую в Библии метафору духовного молока[37].

До указов императора Александра I 1903 г. молокане были отнесены к особенно вредным ересям и активно преследовались. Позднее гонения окончились, поэтому у молокан возникла уверенность в существовании царского указа «О свободе вероисповедания молокан и духоборцев» от 22 июля 1805 г. Однако оригинал этого указа найден не был, а его существование было подвергнуто критике сразу с момента появления разговоров об этом указе. Основанием уверенности молокан послужила записка о походе к царю поверенных от молокан Журавцова, Мотылёва и Лосева, о государственном совете, который Александр I созвал для рассмотрения их прошения, и о последующем царском указе. На основании этой записки в июле 1905 г. в с. Воронцовка Тифлисской губернии был проведен первый всероссийский съезд молокан, посвященный 100-летию дарования им религиозной свободы Александром I[38].

Молокане представляли собой не единую секту, а скорее религиозное движение с единым корнем, но с большими различиями во взглядах, песнопениях, учении и соблюдаемых праздниках. Среди таких направлений в молоканстве заметно выделяются мокрые молокане, практикующие водное крещение, молокане-прыгуны, молокане-субботники, соблюдающие иудейские обряды, дух-и-жизники, полагающие книгу «Дух и жизнь» в престоле, считая её третьей частью Библии и т.д.[39].

Молокане отличались символическим и аллегорическим толкованием текстов Библии, не признавали видимых храмов, икон и креста и почитания святых, отрицали необходимость священнической иерархии, клира и монашества, не совершали крестного знамения, не носили креста и считали грехом употребление спиртного, свинины, табака и наркотиков.

Таким образом, благоприятный для мистического сектантства в Российской империи период первой четверти XIX в. дал возможности для развития сект хлыстов, скопцов, постников, духоборцев, молокан и их ответвлений. У этих сект были определенные уникальные особенности, но также наблюдался и ряд общих черт: например, все они отрицали официальную церковь, ее обряды, иерархию, таинства и т.д. Рассмотренные нами секты, которые были распространены преимущественно сред крестьян, оказывали влияние и на привилегированные слои общества: хлыстам симпатизировали масон А. Лабзин, художник Боровиковский и князь Голицын, в Михайловском замке проходили скопнические радения «Духовного союза», созданного Е. Ф. Татариновой, И. В. Лопухин давал о духоборцах хорошие отзывы, а Александр I хорошо относился как к духоборцам, так и к молоканам. Общее увлечение мистицизмом среди государственной элиты во времена правления Александра I способствовало прекращению преследований сектантов со стороны государства.

Заключение.

Таким образом, во время правления Александра I в России наблюдается заметное распространение мистической литературы, а интерес к мистицизму активно проявляется среди высших социальных слоев и русских масонов. Издаются журналы и книги с мистическим содержанием. После 1812 г. мистицизм начинает получать поддержку от императора и князя Голицына. Однако вскоре в обществе вскоре возникает оппозиция к этому направлению, и Александр I пересматривает свои взгляды, что находит отражение в государственной политике. Основной концепцией русских мистиков была идея о личном спасении и внутренней церкви, существующей в каждом человеке, в противовес внешней, формальной церкви, и они считали ритуалы христианства необязательными. Кроме того, мистицизм эпохи Александра I отличался эклектичностью и некоторым недоверием к личному мистическому опыту по сравнению с западными течениями.

Период первой четверти XIX в. в Российской империи был особенно благоприятным для развития различных мистических сект, таких как хлысты, скопцы, постники, духоборцы, молокане и т.п. У каждой из этих сект имелись свои уникальные черты, но их объединяла общая тенденция: все они отвергали официальную церковь, включая её обряды, иерархию, таинства и т.д. Эти секты, в основном распространённые среди крестьян, оказали влияние и на привилегированные слои общества. Хлыстам симпатизировали такие личности, как масон А. Лабзин, художник Боровиковский и князь Голицын. В Михайловском замке проводились скопнические собрания «Духовного союза», основанного Е. Ф. Татариновой, а И. В. Лопухин оставлял положительные отзывы о духоборцах. Александр I проявлял доброжелательное отношение как к духоборцам, так и к молоканам. Наконец, общее увлечение мистицизмом среди государственной элиты в эпоху Александра I способствовало прекращению государственного преследования сектантов.

Список использованных источников и литературы здесь: https://vk.com/@-218753927-mistika-i-misticizm-v-rossii-v-pervoi-chetverti-xix-v

Деятельность и творчество Товарищества передвижных художественных выставок

Автор: Люба Шилкина.

Введение.

Русское искусство второй половины XIX в. представляет собой сложное многогранное явление, насыщенное поиском новых художественных и выставочных форм, появлением различных живописных школ, течений, союзов, сталкиванием различных мировоззренческих позиций. Одним из крупнейших творческих объединений, бесспорно, можно назвать Товарищество передвижных художественных выставок. Деятельность художников-передвижников имела большое значение для развития русского реалистического искусства, сформировавшегося под воздействием как внутренних факторов, связанных с историческими процессами в России того времени, так и внешних, обусловленных влиянием художественных школ и течений Западной Европы. Эти новшества видоизменяли характер живописи, однако несомненным оставалось доминирование содержательной основы творчества.

Раздел I. Образование товарищества передвижных художественных выставок.

Русское искусство всегда отличалось своей многовекторностью, поэтому его всегда очень сложно поместить в рамки какого-либо одного направления. Отличительной чертой русского искусства можно назвать его прочную связь с историей. 1850-1860-е гг. явились переломным моментом в истории России. Происходила постепенная смена феодально-абсолютистского строя, крепостное право окончательно пришло к своему кризису. Поражение России в Крымской войне (1853-1856 гг.) показало историческую обреченность крепостного строя, вызвало мощный рост антикрепостнического движения. На рубеже 1850-1860 гг. в России сложилась революционная ситуация. Под давлением нарастающих недовольств и революционных выступлений народа царское самодержавие было вынуждено провести отмену крепостного права, открывшую пути для капиталистического развития страны. Но проведенная сверху аграрная реформа не облегчила положение крестьянства, попавшего под двойной гнет помещиков и капиталистов.

Революционно-освободительное движение вступило в новый разночинно-демократический этап своего развития. Огромную роль в борьбе народа за национальное и социальное освобождение сыграла русская демократическая культура, развившаяся под воздействием идей русских просветителей Белинского, Чернышевского, Добролюбова и др. Изобразительное искусство наполняется новым социально заостренным содержанием.

В 1860-е гг. появляется новая социальная прослойка – разночинцы. Разночинец-интеллигент, не принадлежащий к дворянству, выходец из других классов и сословий. Эти «новые люди» были хорошо образованы и занимались интеллектуальным трудом. Они верили в силу разума, смотрели на естественные науки как на основу всех знаний. Если в начале XIX в. культуру и науку развивали только дворяне, то теперь в этих сферах появляется всё больше разночинцев, которые считают, что жить необходимо только собственным трудом, у них нет прислуги, они сами себе готовят еду, следят за собой и своим домом. Искусствовед Д.В. Сарабьянов видит в русском искусстве второй половины XIX в. следствие неразрешенности социальных вопросов, которые воплотились в художественных произведениях того времени[1].

То, что может служить объединяющим для всего русского искусства указанного периода, это особая способность воспринимать социальные проблемы своего времени. В связи с этим, можно наблюдать в рассматриваемые десятилетия усиление интереса к бытовому жанру, портрету и реалистическому пейзажу. Художники писали по большому счету то и так, что любой неискушенный зритель называл «как в жизни», и это можно было считать их творческой установкой. Именно это восприятие, сформулированное как раз в таком обывательско-бесхитростном виде, говорило о том, что предложенная художником форма диалога картины со зрителем не просто достигала своих ближайших целей, но и формировала определенный тип искусства.

Во второй половине XIX в. одним из важнейших явлений культурной жизни России можно назвать деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок». Это объединение представлено самыми крупными художниками того времени, а его принципы надолго определили облик отечественного изобразительного искусства. Эти принципы находили конкретное воплощение в живописи передвижников, в их выборе изобразительных средств, но определялись они идеологическими основаниями.

Наиболее ранним объединением, оказавшим заметное влияние на становление передвижничества, стало основанное в 1820 г. в Санкт-Петербурге Общество поощрения художников. Общество возникло по инициативе сенатора кн. И.А. Гагарина, подполковника А.И. Дмитриева-Мамонова и статс-секретаря П.А. Кикина. В период 1821-1857 гг. в него входили, в основном, меценаты из числа высокопоставленных государственных чиновников и аристократов: председатель Государственного совета кн. В.П. Кочубей, наместник Польши кн. И.Ф. Паскевич, петербургский генерал-губернатор П.Н. Игнатьев и др.[2].

Одним из главных направлений в начальный период деятельности общества стал выпуск литографических художественных изданий и отдельных репродукций. По заказу ОПХ работали художники К.П. Беггров, А.П. Брюллов, К.П. Брюллов. С.Ф. Галактионов и др. С 1823 г. общество издавало под редакцией В.И. Григоровича «Журнал изящных искусств». В 1836-1839 гг. под редакцией Н.В. Кукольника выпускалась «Художественная газета».

17 декабря 1857 г. был утвержден новый устав общества, в соответствии с которым вводился статус «члена-соучастника» без права решающего голоса и с относительно небольшим (10 руб. в год вместо 200 руб.) членским взносом. Это позволило в значительной мере расширить и демократизировать состав общества. В 1858 г. в него записалось 189 членов-соучастников, а к началу 1880-х гг. их число превысило 600.

Общество поощрения художников практически с момента своего открытия находилось под покровительством императорского двора, который выделял единовременные целевые пособия и ежегодные субсидии. С 1827 г. члены общества получили право доводить до сведения императорского двора информацию о талантливых художниках и работах достойных поощрения. Связь объединения с царской властью невольно означала подчинение и официальной художественной школе.

С конца 1857 г. изменяется характер деятельности Общества, что было связано с переходом в его ведение Санкт-Петербургской рисовальной школы для вольноприходящих, основанной в 1839 г. и находившейся под покровительством Министерства финансов. В школе были открыты новые рисовальные и специализированные классы, в которых преподавали и члены Товарищества передвижных художественных выставок - А.И. Корзухин и И.Н. Крамской. В 1860-е гг. объединением было учреждены ежегодные конкурсы по живописи и прикладным искусствам, победители которых получали именные денежные премии. Из числа будущих передвижников обладателями премий в разные годы были: В.Г. Перов, М.П. Клодт, Л.Л. Каменев, И.И. Шишкин, М.К. Клодт, А.И. Корзухин, А.К. Саврасов и др.[3].

В Москве первое подобное объединение – Московское художественное общество, возникшее в 1832 г. Общество возникло на основе так называемого «Натурного класса» - кружка художников и любителей, собиравшихся на квартире выпускника Академии художеств А.С. Ястребилова для совместного рисования[4].

Основной характеристикой художественных объединений, сформировавшихся в Санкт-Петербурге и Москве в 1820-1830-е гг., стало практически полное отсутствие профессиональных художников в их рядах. Образовательные общества и связанные с ними училища находились под покровительством представителей императорской семьи, что предопределяло строгую регламентацию их деятельности и ограничивало её рамками академических традиций. Уже к концу XVIII в. и началу XIX в. Академия Художеств, являясь центром художественной жизни страны того времени, будучи единственной выставочной площадкой для художников, на самом деле, представляла собой очень консервативное учебное заведение.

Накануне столетнего юбилея Академии Совет вносит поправки в конкурс на большую золотую медаль, установив ограничение на право конкурировать за медаль одним разом, а также сократив ежегодную выдачу медалей до одной[5].

В 1863 г. к конкурсу были допущены четырнадцать талантливых выпускников Академии, которые за месяц до него подали в Совет коллективную просьбу на свободный выбор сюжета экзаменационной работы, но получили отказ. 9 ноября 1863 г. в день конкурса после получения отказа со стороны руководства, конкурсанты подали заявления на выход из Академии. Данное событие получило название «Бунт четырнадцати», когда четырнадцать студентов вышли из рядов обучающихся и предпочли стать свободными художниками.

А.Н. Бенуа крепко связывает «Бунт четырнадцати» и организацию «Товарищества передвижных художественных выставок»[6], в число которую вошло большинство «бунтовщиков». Описывая деятельность организации, Бенуа с огромным уважением отзывается о центральной фигуре объединения - И.Н. Крамском, который собрал вокруг себя наиболее талантливых молодых художников.

Долгое время при анализе деятельности художников-передвижников говорили в основном о демократических началах этого союза, связывая формирование объединения в первую очередь с экономическими причинами, с борьбой двух классов: дворянства и появляющейся буржуазии. Старый крепостнический уклад, бывший источником питания и поддержки дворянства, рухнул и его заменяли на новые экономические отношения. Если раньше искусство служило дворянству, то теперь переходит в услужение к новому классу - буржуазии.

А.В. Парамонов делает акцент на принадлежность передвижников к периоду нарастающего освободительного движения, на глубокую веру передвижников в народ, «в великое будущее своей Родины»[7]. К числу творческих достижений передвижников он относит интерес к внутреннему миру человека и глубокий психологизм. Исследователь убежден, что несправедливость и социальные противоречия деревни привлекли художников-передвижников, заставили их искать жизненный идеал.

Т.А. Савицкая в качестве основной причины формирования Товарищества видит освободительные идеи, свойственные всему обществу того времени. В отличие от своих предшественников, Савицкая пишет о Петербургской Артели, как о коммерческой организации, но не распространяет эту характеристику на Товарищество.

Т.М. Коваленская также приписывает участникам Товарищества «стремление приблизиться в своем творчестве к народу»[8]. Как и вышеупомянутые двое исследователей, Т.М. Коваленская в создании Товарищества видит именно социальные причины.

Д.В. Сарабьянов видит в русском искусстве второй половины XIX в. «следствие неразрешенности социальных вопросов, которые воплотились в художественных произведениях того времени»[9]. Очень важным моментом исследователь считает наличие у Товарищества программы, которая «соединила просветительские задачи с задачами реалистического познания современной жизни».

Как пишет Ф.С. Рогинская: «Идея создания Товарищества передвижных выставок обещала многое. Возможность приобрести необъятную народную аудиторию становилась реальной. Мечта нескольких поколений художников воочию воплощалась в жизнь. Но ни для одного из предшествующих поколений она не была так бесконечно привлекательна, как для поколения, сформированного общедемократическим подъемом 1850-1860-х гг. Никогда идея «искусство для искусства» не презиралась с такой страстной убежденностью и последовательностью, как в это время»[10].

Большое значение для деятельности Товарищества передвижных художественных выставок имела экономическая сторона деятельности. Для того, чтобы быть независимыми, они должны были иметь финансовые возможности. Учредители Товарищества большое внимание уделяли торговле. В результате устав Товарищества представлял собой соединение традиционных для благотворительных обществ намерений, касавшихся:

«а) доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством и следить за его успехами;

б) развития любви к искусству в обществе;

в) облегчения для художников сбыта их произведений»[11].

Г.Г. Мясоедов в 1869 г. подает петербургским коллегам в Артель черновой проект Товарищества передвижных художественных выставок, которое, являясь коммерческим предприятием, «берет на себя некоторые благотворительные и просветительские обязательства доставление обитателям провинций возможности следить за успехами русского искусства. Этим путем Товарищество, стараясь расширить круг любителей искусства, откроет новые пути для сбыта художественных произведений. Управление выставки назначает плату за вход по своему усмотрению. Входная плата, также 5-процентный взнос с проданных на выставке вещей составляют доход выставки. Доходы с выставки образуют капитал, размер которого определяется Общим собранием. Все доходы за исключением 5-процентного взноса, подлежат разделу между членами Товарищества сообразно ценности их произведений, определенной управлением выставки»[12].

Первая выставка Товарищества передвижных художественных выставок открылась в Петербурге 29 ноября 1871 г. и длилась чуть больше месяца, который имел огромное значение для оценки новой организации и ее развития. Выставка принесла признание зрителей и критики. Она выгодно отличалась от академических выставок своим небольшим количеством работ. Экспозицию составляли всего 47 работ 16-ти художников, что придавало весомости каждому произведению, давало возможность зрителю уделить ему необходимое внимание. Приведем имена участников первой передвижной выставки: В.Ф. Аммон, С.Н. Аммосов, А.П. Боголюбов, Н.Н. Ге, К.Ф. Гун, Л.Л. Каменев, Ф.Ф. Каменский, М.К. Клодт, М.П. Клодт, И.Н. Крамской, В.М. Максимов, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.М. Прянишников, А.К. Сав- расов и И.И. Шишкин.

Исследователи называют еще несколько весомых причин невероятного успеха первой передвижной выставки. Стасов писал: «Самая большая художественная новость в настоящее время в Петербурге - передвижная выставка. С какой стороны на нее ни посмотришь, везде она является чем-то особенным и небывалым: и первоначальная мысль, и цель, и дружное усилие самих художников ... и изумительное собрание превосходных произведений... Кому еще недавно могло прийти в голову, что настанут ... такие времена, когда русские художники не захотят больше ограничиваться одним личным своим делом ... что они вдруг бросят свои художественные норы и захотят окунуться в океан действительной жизни...»[13].

Как отмечает Ф.С. Рогинская: «Это был первый выход в свет первого в России вольного творческого содружества. Выставка была воспринята как программное выступление художников-демократов и действительно являлась таковым»[14].

Столичное издание «Отечественные записки» посвятило выставке отдельный обзор, написанный М.Е. Салтыковым-Щедриным. Широкий отклик событие получило в Москве, где выставку показывали с 24 апреля по 1 июня 1872 г. в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества. После Москвы выставка посетила Киев и Харьков. Финансовые достижения были невеликими, но обнадеживали художников и организаторов.

Несмотря на то, что художников, участвовавших в первой передвижной выставке 1871-1872 гг., было не очень много, и из них далеко не все известны до сегодняшнего дня, уже это выступление представляло значительные произведения всех основных жанров живописи. Это были «Охотники на привале» и еще несколько других превосходных портретов работы Перова, «Порожняки» Прянишникова, «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Ге, «Грачи прилетели» Саврасова, цикл портретов Крамского и др. произведения. Большинство этих произведений вошло в историю русской живописи и стало хрестоматийными.

Успех первой выставки привлек внимание к Товариществу передвижных художественных выставок новых участников, а также, положила начало тесному сотрудничеству художников-передвижников с известным коллекционером и меценатом П.М. Третьяковым, купившим с выставки несколько работ.

Первый период деятельности Товарищества исследователи условно ограничивают пятью выставками объединения, прошедшими в 1871-1878 гг. Росло количество художников и выставочных пространств в разных городах России. Интересным является тот факт, что Академия для первых выставок Товарищества предоставляла свои помещения. Причина такого союза заключалась в обоюдном интересе бывших «бунтарей» и Академии. Отвергая идейные основы академической системы, передвижники, все же понимали необходимость получения профессионального образования, что могла дать лишь Академия, а она, со своей стороны чувствовала уход лучших сил из-под своего влияния, отсутствие поддержки молодежи, поэтому стремилась сохранить эти силы и завоевать эту поддержку и интерес.

Необходимо также отметить, что преподавательский состав в Академии рассматриваемого периода был неоднородным. Так, например, с 1872 г. здесь начинает преподавать П. Чистяков, которому многим обязаны такие художники как И. Репин, В. Суриков, М. Врубель и др.

Руководители Товарищества понимали то немалое значение для творческого становления молодежи, обычно остро нуждающейся, которое имели годы пенсионерства. Освобождая от материальных забот, они давали возможность пенсионерам посвятить себя искусству и общему эстетическому развитию. Разрешения в ряде случаев путешествовать не только за границей, но и по России, способствовали широкому знакомству пенсионеров с народной жизнью.

Приезд выставки на места превращался в событие художественной жизни не сравнимое ни с чем. Местные педагоги требовали от учеников досконального изучения работ мастеров выставки. Не только центральные, но и местные газеты редко ограничивались публикацией кратких отчетов о выставках. Статьи, посвященные той или иной выставке, занимали обычно несколько подвалов в двух-трех, а иногда и в пяти-шести номерах. Неоднократно возникали дискуссии между различными органами печати в одном и том же или разных крупных губернских городах.

Однако, 1870-1880-е гг. для Товарищества являются совершенно иными. Широко наступает реакция во всех сферах, как политической, так и общественной жизни, Академия укрепляет свои бюрократические позиции, а также отказывает Товариществу в выставочных помещениях. Деятельность Товарищества осложняется в эти годы и чередой тяжелых потерь. В 1877 г. уходит Перов, Ге переживает тяжелые духовные потрясения, что приводит его к неоднократно повторяющемуся желанию вовсе бросить искусство. И тем не менее, именно на этот период, по мнению исследователей, приходится расцвет Товарищества передвижных художественных выставок. К концу 1870-х гг., к шестой своей выставке, Товарищество сплотило лучшие художественные силы страны. Еще в преддверии этой выставки Стасов писал: «Она шестая числом, но по качеству – первая из до сих пор бывших»[15]. На этой выставке был представлен «Протодиакон» Репина, еще раз после «Бурлаков» подтвердивший значительность дарования художника. По-новому выступает В. Васнецов, его «Витязь» знаменует возникновение нового жанра в русской живописи – былины, сказки, эпоса. Шестая выставка – дебют В. Поленова как певца исконно русского пейзажа. На этой выставке по-новому раскрылись таланты Шишкина и Куинджи.

Важной вехой в истории Товарищества стала девятая выставка, на которой впервые выступил Суриков, показав «Утро стрелецкой казни». На двенадцатой и тринадцатой выставках зрители увидели такие шедевры как «Не ждали» и «Иван Грозный и сын его Иван» И.Е. Репина, на пятнадцатой – «Боярыню Морозову» Сурикова. В большой степени успеху передвижников способствовали выступления той плеяды блестящих талантов, которые пришли в Товарищество в конце 1870-х гг. и среди которых были Репин, Поленов, а позже, в начале 1880-х гг., и Суриков. Это значительно укрепило силы Товарищества, подняло его авторитет. Его выставки стали особенно полнокровными, неповторимо яркими, многогранными.

В расцвет своей творческой и выставочной деятельности Товарищество вступило в 1890-е гг. Эти годы в течение длительного периода рассматривались как время неуклонной деградации передвижничества после высокого подъема предшествующих лет. В действительности 1890-е гг. и начало 1900-х гг. были периодом хотя и сложным, но очень важным не только для Товарищества, но и для судеб русского демократического искусства в целом.

Раздел II. Жанры в творчестве художников-передвижников.

По мнению М. Алленова, гранью, разделяющей два полярных типа понимания искусства, стало произведение А. Иванова «Явление Христа народу», выставленное в Петербурге в 1858 г. «С началом того периода, о котором идет речь, на место повелевающих инстанций, которым должны быть послушны искусства, ставились то «народное благо», то интересы «прогресса», то необходимость просвещения народа, что превращало искусство в разновидность педагогики. Не признавалось служение официозу по причине его «непрогрессивности», но постоянно сохранялся сам принцип «служения», то есть несвобода. Русскому искусству предстояло изрезаться обо все грани, пережить все парадоксы так называемой «утилитарной эстетики», или эстетики долженствования, представлявшей собой запоздалый вариант просветительской «нормативной эстетики»[16].

Одним из первых имен, которое стоит назвать в связи с деятельностью Товарищества передвижных художественных выставок, несомненно, является имя И. Крамского. Именно он был инициатором «Бунта четырнадцати», последовавшего за этим ухода из Академии, создания «Артели художников» и затем, организации Товарищества. Его деятельность неотделима от Товарищества, но при этом необходимо отметить, что его вклад огромен не только в развитие самой организации, но и в художественное наследие передвижников. Он был своего рода новатором в области русского реалистического портрета, вводя в него философские размышления и погружая зрителя в духовный мир модели.

Зрелость Крамского как портретиста относится уже к 1870-м гг. Обычно ее связывают с целым циклом портретов передовой интеллигенции, и портреты эти действительно составляют очень важную и существенную часть наследия Крамского. Однако впервые творческие возможности Крамского проявились в серии портретов крестьян. Ряд этих портретов, скромно названных этюдами, был показан уже на Первой и Второй Передвижных выставках.

Интерес Крамского к крестьянским образам вызван теми же причинами, которые обусловили основное направление бытовой живописи этого времени. Художник развивает на новом историческом этапе традиции портрета-картины, обогатив его новым демократическим содержанием. Как пишут исследователи: «Серия крестьянских портретов очень сильно повлияла на формирование Крамского-портретиста».

В.И. Немирович-Данченко рассказывает со слов художника следующий эпизод. Молодой Крамской написал очень похожий этюд старика крестьянина. Однако сам натурщик отнесся к своему портрету критически: «Ты, может, то и нарисовал, а душу забыл», – сказал он. «Как же душу-то рисовать? – обиделся я. – А это уже твое дело – не мое»[17]. Молодой художник воспринял этот разговор очень остро, с тех пор интерес к душе модели стал характерной чертой Крамского-портретиста, что сказывается в его способе поведения с портретируемым. Художник общается с ним во время сеанса, выбирает неожиданную позу.

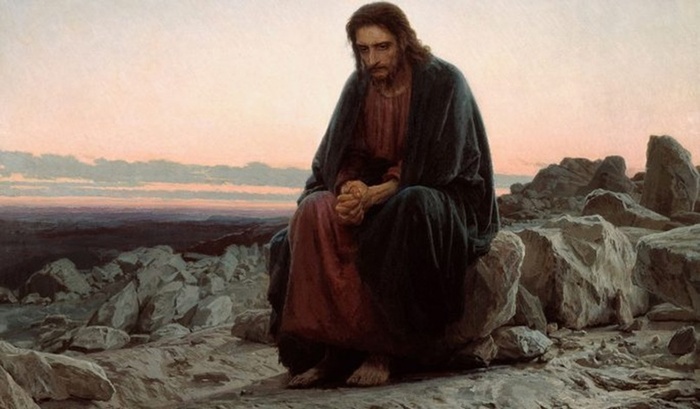

Однако, его интерес к крестьянским образам скоро вытесняют знаменитые современники. Он создает портреты Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. Размышления о судьбах русской интеллигенции приводят Крамского к созданию картины «Христос в пустыне»[18], показанной на второй передвижной выставке. Кроме того, что картина является программной для Крамского-мыслителя, она представляет и живописный интерес. Фигура Христа дана практически в тени, как бы символизируя глубокие раздумья сидящего, но на коленях, на лице и ступне заметны отсветы, что возможно только если писать на пленэре. По свидетельствам очевидцев Крамской неоднократно ездил в Бахчисарай и Чуфут-Кале, каменистая местность которых напоминали ему пейзажи Палестины. Для Крамского Христос – символ. Он писал: «Это не Христос, а выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный»[19].

Сверяя высказывания художника с самой картиной, советские исследователи русского искусства XIX в. справедливо приходили к мысли, что перед нами, в сущности, олицетворение разночинца-демократа, изображенного в тот драматический момент, когда он решает вопрос о своем переходе в «стан погибающих за великое дело любви», знающего тяготы этой борьбы и преодолевающего внутреннее колебание.

Появление подобного полотна на одной из первых же выставок Товарищества очень показательно. Проблема социальной роли передовой интеллигенции как борца за освобождение народа была в эту пору чрезвычайно актуальной. И поэтому написание именно Крамским такой картины совершенно не случайно.

В поздних работах Крамской достигает большей пластической свободы, его кисть становится более артистичной, рисунок – гибче. Эти качества можно увидеть в портретах актера Самойлова, Боткина, а также в одном из самых популярных произведении Крамского – портрете Неизвестной 1883 г.[20]. На картине изображена эффектная, изящно одетая девушка. Крамской выбирает довольно оригинальную композицию – девушка как бы проезжает мимо зрителя в открытом экипаже, позволяя любоваться собой. Эта необычность композиции придает необычности и самой изображенной – она притягивает взгляд и сразу же запоминается. При этом, привлекает не только внешняя красота девушки. В ней чувствуется внутренняя сила, угадывается трагическая нотка. У современников «Незнакомка» Крамского вызывала аналогии с Анной Карениной Л.Н. Толстого. Портреты Самойлова, Боткина и Достоевского, а также образ Неизвестной свидетельствуют о том, что пластические искания Крамского помогали ему в решении психологических задач.

Последние годы жизни Крамской, будучи признанным портретистом и имеющий множество заказов, находится в творческом кризисе. Годы жестокой политической реакции вносят в мировоззрение Крамского черты противоречивости, подрывают в нем веру в свои силы, в необходимость дальнейшей борьбы за демократические идеалы. Картина «Хохот», с которой связаны мечты и надежды последних лет жизни Крамского, осталась незавершенной. Возможно, что и сам Крамской, и многие из его друзей ощущали несостоятельность этого последнего детища, доставившего художнику страдания. Художник болен и устал. Порой ему приходилось отступать, прибегать к тактическим маневрам. Порой он совершал и ложные шаги. Но в целом более двадцати лет он самоотверженно возглавлял демократическое искусство в его борьбе за служение народу, за творческую независимость, за правдивое отражение действительности.

Г.Г. Мясоедов, сделавший очень многое для организации Товарищества передвижных художественных выставок, бывший автором устава и строго следящий за его исполнением, развивал в своем творчестве традиции бытового жанра. Его привлекали эпические многофигурные композиции социального, обличительного содержания. Так, например, картина Мясоедова «Чтение положения 19 февраля 1861 г.» названа исследователями одной из первых попыток передвижников выйти в области крестьянского жанра из масштабов камерности, к созданию монументальной картины из народной жизни. В дальнейшем эта тенденция будет развита в «Крестном ходе» И.Е. Репина.

После не особенно удачного выступления на первой передвижной выставке с историческими картинами, Мясоедов показывает на 2-й выставке Товарищества картину «Земство обедает», которая определяет весь дальнейший творческий путь художника. Эта работа – обличение художником лицемерной земской реформы 1864 г. «Земство обедает» – одно из первых произведений не только в живописи, но и во всем русском искусстве, где прямо и резко показано бесправие пореформенного крестьянства, хоть и прикрытое либерально-благообразной формой»[21]. Мясоедов выражает основную мысль своей картины с помощью контраста – противопоставления группы крестьян, которым разрешили участвовать в земских собраниях, и господ. Крестьяне перекусывают квасом и луком, тогда, как господ мы вообще не видим. В открытое окно обеденного зала видно только официанта, который протирает тарелки и часть накрытого обеденного стола с винными бутылками на нем. Это противопоставление дает остро почувствовать социальное неравенство членов управы, бесправное, униженное положение крестьянских депутатов. Если посмотреть на «Земство» под углом зрения характеристики социальных типов, мы сразу ощутим годы, пройденные со времени появления «Проповеди в селе» и «Сельского крестного хода на пасхе» Перова.

Новым этапом творчества Мясоедова стали 1880-1890-е гг. Он в это время создает монументальные эпические полотна, посвященные красоте крестьянского труда: «Страдная пора», «Сеятель» и «Зреющие нивы». Картину «Страдная пора», показанную на пятнадцатой передвижной выставке критики называли лучшим произведением Мясоедова. В светлой гамме «Страдной поры» он достигает большого богатства оттенков, тонко передает воздушную среду, щедрое цветение колеблемых ветром трав и цветов на переднем плане. В этом цикле художник вплотную подходит к овладению в полной мере пленэрной живописью.

И, конечно же, нельзя не назвать еще одно имя, говоря о деятельности Товарищества передвижных художественных выставок. Почти вся сознательная жизнь Ильи Ефимовича Репина непосредственно связана с Товариществом или с людьми, создавшими это объединение. Начав выставляться в 1874 г., еще не входя в состав Товарищества, в 1878 г. Репин был избран его членом. Отношения Репина с Товариществом не всегда были ровными – дважды он выходил из объединения, но даже в эти моменты его сотрудничество с передвижниками не прекращалось, он продолжал ежегодно участвовать в их выставках.

Репин учился в Академии, и его ранние работы, такие, например, как «Похищение сабинянок», говорят о силе классических традиций в его искусстве. Однако, уже конкурсная работа «Воскрешение дочери Иаира», за которую молодой художник получил большую золотую медаль, свидетельствует о победе реалистических начал.

Продолжение и список использованных источников и литературы здесь: https://vk.com/@pipka42-deyatelnost-i-tvorchestvo-tovarischestva-peredvizhnyh-hudozh

Ответ Zaoblakom в «Тупые вопросы от тупого либерала (Часть 1)»11

Ага, "Устраивать митинги и пикеты, чтобы в стране субсидировали строительство автомобильных заводов"... Уже через 5-6 минут уедешь на автозаке вполне себе так отечественного производства:))

Ответ на пост «Алкашка В С Ё»1

У нас все антиалкогольные кампании длились относительно небольшой период времени. А о результатах можно судить только если целое поколение сформируется при антиалкогольной кампании.

Вряд ли можно заставить бросить пить уже сформировавшихся алкашей, которые будут пить что угодно, где есть этанол. Антиалкогольные кампании должны быть нацелены на новые поколения людей, которые не пробовали алкоголь. Нужно сделать так, чтобы армия алкашей не пополнялась.

А пополняется армия алкашей за счёт легального алкоголя, причём слабого.

Мало кто из подростков, ни разу не пивших алкоголь, начнёт сразу пить одеколон и стекломой. Да даже водку им как-то ссыкотно пить. Типа её пьют только алкаши или по большим праздником. А вот пивка или винца — это можно, хоть каждый день.

Вот на такие ситуации должны в первую очередь быть направлены антиалкогольные кампании. И продержаться антиалкогольная кампания должна лет десять, чтобы можно было говорить о результатах.

Ответ khabirr в «Разбор мифа о том, что в СССР колбаса была только по талонам»7

Чем младше совкодрочер, тем лучше ему жилось в СССР.

Ответ MaxsimilianLi в «Разбор мифа о том, что в СССР колбаса была только по талонам»7

У нас колбаса местного мясокомбината была всегда и без ограничений. Варено-копченая и ливерная. Докторскую или всякие там сервелаты обычно покупали в вагоне ресторане проходящего поезда. У нас была узловая станция, где менялись бригады и локомотивы. То есть поезда стояли минут по 20-30.

Сыр местный тоже без ограничений. Брали, бывало, по четверти большой круглой головы. Просто больше не надо было.

Не припомню такого, чтобы что - то прямо было сильно нужно, а его не было. За водкой вот по талонам стояли очереди с номерками на руке. Мама и бабушка потом ей рассчитывались за колку дров, например. Удивительно много всего можно было "за бутылку" сделать. Вспахать, перекопать, разгрузить, перевезти.. всякие там навоз, дрова, уголь, огородные всякие дела типа парника.

Как завысить ВВП страны, не привлекая внимания санитаров?

В расчёте ВВП среди отраслей учитывается «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Она занимает довольно большую долю экономики – от 8 до 10%. До недавнего времени Росстат не раскрывал номенклатуру кодов по этому разделу. Можно было предположить, что он включает в себя работу агентств недвижимости, девелоперов, консультантов, оценщиков недвижимости, ТСЖ и тп.

Но, как оказалось, всё это меньшая доля раздела. А основу его составляют «Услуги по проживанию в собственном жилище». Этот показатель отражает условную цену аренды, которую владелец собственного жилья как бы платит сам себе за проживание в нём.

Т.е. если бы человек снимал жильё, он бы платил арендную плату — и она учитывалась бы в ВВП. Но если он живёт в своей квартире или доме, никакой реальной аренды нет, но жилищная услуга всё равно считается оказанной — ведь гражданин использует недвижимость для удовлетворения потребности в крыше над головой.

Величина такой неуплаченной арендной платы включается в расчёт ВВП. При этом подходе если цена аренды жилья растёт, то и показатель ВВП устремляется в небеса. В последние годы эта статья добавляла около 6% ВВП России в год. Вот такое статистическое читерство.