Деятельность советских учреждений культуры в годы Великой Отечественной войны

Автор: Кристина Силкина.

Введение.

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день российское общество и российское государство находятся под небывалым давлением со стороны объединенных враждебными целями западных государств. В такой ситуации перед деятелями культуры, а также перед органами и организациями, занимающимися культурной деятельностью, стоит задача консолидировать усилия и направлять их на поддержание стабильности в обществе, а также на формирование в нем должного патриотического подъема.

Это очень сложная задача, поскольку система культурно-просветительской работы очень широка и разветвлена и имеет очень сложный механизм управления. При этом сфера культуры плохо подчиняется директивной политике управления, поскольку искусство, для того чтобы достигать сознания целевой аудитории, должно быть в должной степени искренним, а для этого оно не должно подвергаться излишнему давлению сверху.

Чтобы реализовать эту политику в современных условиях и с минимальными потерями, целесообразно опираться на опыт работы учреждений культуры в кризисные периоды. Одним из характерных примеров организации деятельности учреждений культуры в условиях глобальной экономико-политической турбулентности может считаться период Великой Отечественной войны, опыт которой следует привлечь при современном планировании деятельности в области культуры.

Глава I. Особенности культуры СССР военного времени.

1.1. Структура управления культурой СССР военного периода.

В годы Великой Отечественной войны деятельность работников культуры, равно как и всех других отраслей народного хозяйства была подчинена идее защиты Родины от немецко-фашистских захватчиков. Соответственно, в рамках этой парадигмы, деятельность учреждений культуры была подконтрольна отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП (б). На региональном и муниципальном уровне руководство этой деятельностью было делегировано партийным органам.

Руководство партии писало, что главная задача органов, занимающихся управлением культуры – это политическое обеспечение тыла. В партийных директивах писалось, что работники культуры должны «цементировать фронт и тыл в единое целое» и своими усилиями обеспечивать постоянную и бесперебойную работу всех предприятий и учреждений[1].

Если говорить о финансовой составляющей, то в довоенный период содержание институтов культуры значительно сократилось, поскольку ресурсы были переведены на объективно более значимые для фронта направления. Если в 1938 г. расходы на социально-культурный блок приближались к 30%, то в 1942 г. 30% выделялось уже на все не связанные с войной расходы суммарно.

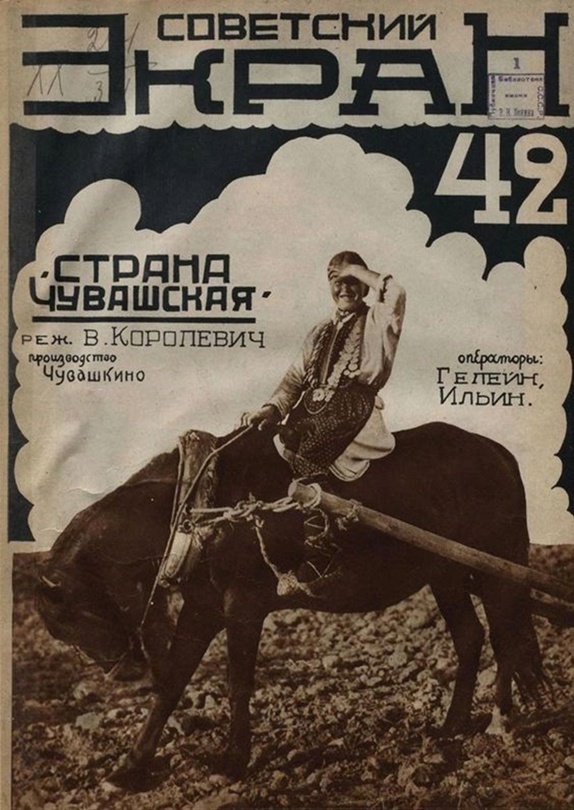

Наглядно проиллюстрируем это при помощи рисунка 1, на котором отражена тенденция изменений динамики бюджета на социально-культурные мероприятия в 1939-1945 гг.

Рисунок 1. Динамика бюджета Советского Союза на проведение культурно-массовых мероприятий в 1939-1945 гг. (%) [2]

Как мы видим из рисунка 1, с началом военных действий доля бюджета на социально-культурные мероприятия резко снизилась, однако, позднее, по мере приближения окончания боевых действий она снова стала постепенно увеличиваться. При этом отметим, что в 1943 г., когда инициатива в театре военных действий начала переходить к Советскому Союзу и его союзникам, постепенно началось и восстановление освобожденных территорий, ранее оккупированных фашистами. Именно это восстановление обеспечивает рост бюджетов на работу учреждений культуры, которые наглядно видно на рисунке 1.

Кроме того, Советское управление культурой привлекало к восстановлению население и общественные организации. В том же 1943 г. было издано несколько нормативных документов, которые предписывали создание нового книжного фонда в замену тому, что был уничтожен на освобожденных от фашистов территориях. Общие объемы этого фонда превышали 4 миллиона экземпляров, а к его наполнению были подключены профессиональные союзы, комсомольская организация и другие объединения СССР.

Также в годы войны в силу уже упомянутой выше необходимости экономии бюджетов был проведен ряд мероприятий, направленных на оптимизацию учреждений культуры, а именно – существенное сокращение их количества.

Параллельно с этим учреждения культуры сталкивались и с решительным дефицитом кадров, поскольку многие сотрудники учреждений культуры призывались на фронт, а также теряли работоспособность в результате действий немецкой армии или общих лишений и тяжелых условий Великой Отечественной войны.

Например, в Москве, решение исполкома Моссовета №31/19 от 16 августа было утверждено решение «О работе театров Московского Совета», в результате которого произошло масштабное объединение театральных учреждений столицы.

Театр им. Станиславского и театр им. Немировича-Данченко были объединены в Московский музыкальный театр им. Народных артистов Советского Союза. Театр им. Ленсовета и театр им. Н. Баумана были объединены в единый театр Ленсовет. Театр Моссовета и Московский драмтеатр в театр Моссовета и т.д.

Кроме того, многие театры были эвакуированы в тыловые регионы, как например, московский театр им. Ермоловой, который был отправлен на постоянную работу в Махачкалу. Также снизилось финансирование театральных групп, что привело к необходимости их объединения и сокращения трупп.

В Москве 19 театральных трупп объединили в 12 (с сохранением основы коллектива). Эти театральные группы выступали на 6 театров. Еще 2 театра «Театр эстрады и миниатюр» и «Ромэн» были переведены на полную самоокупаемость и перестали получать бюджетное финансирование на свою деятельность. Впрочем, оба этих театра все равно продолжили свою деятельность

Работа библиотечной системы регулировалась приказом наркомата просвещения от 27.10.1941 №44 «О работе массовых библиотек в военное время»[3].

Этим документом было предписано применять ресурсы библиотек для того, чтобы выполнять задачи военного времени и превратить библиотеки в центры политических и военно-оборонных знаний и таким образом преодолевать сложности военного времени.

Кроме того, этим же документом предписывалось недопущение сокращений библиотечной сети, а также устанавливались задачи, при помощи которых библиотеки должны помогать фронтовикам и труженикам тыла. Эти задачи таковы:

агитационная задача, которая включала в себя политическую информацию, организацию выставок, докладов, изготовление и распространение плакатов и т.д.;

создание мобильных библиотек и выставок, с которыми сотрудники библиотек должны приезжать в госпиталя и на предприятия, а также в пункты переформирования регулярной армии;

справочная работа с читателями – разъяснение специфики военных действий, подавление паники в зародыше, контроль состояния общества на местах;

организация библиографической и научной работы – этот пункт менее всего претерпел изменения относительно довоенного плана[4].

Таким образом, следует сделать вывод, что в военные годы культура как система столкнулась с небывалыми вызовами и необходимостью перестраивать свою работу одновременно по всем ключевым направлениям: от кадрового и финансового, до идеологического и организационного.

1.2. Культура СССР военного времени. Идеологический аспект.

Для того, чтобы решать задачи государственной важности в военные годы деятельность учреждений культуры была перестроена под нужды военного времени. В частности, работой кинотеатров и театров руководили КПДИ (комитета по делам искусств) при СНК Советского Союза, а библиотеки, а также музейные организации находились в подчинении у комиссариата народного просвещения.

23 июня 1941 г. Пленум ЦК Профсоюза работников искусств опубликует обращение ко всем работника творческого труда, в котором обозначит задачу работы на период военного времени[5]. Эта задача была сформулирована как необходимость самоотверженной работы по художественному обслуживанию флота и армии.

Летом 1941 г. Комитет по делам искусств направил официальную директиву в адрес республиканских краевых и областных отделов по делам искусств. В эту директиву были внесены основные сведения о том, как именно следует вести работу в новых условиях[6].

Основной задачей учреждений и органов управления культурой было обозначено «отдать все силы на защиту нашей Родины, помочь делу мобилизации всего народа на Отечественную войну против германского фашизма, способствовать повышению производительности труда и укреплению дисциплины населения».

В свою очередь наркомат просвещения страны разработал и разослал новую систему, при помощи которой происходила перестройка на военный лад культурно-просветительских учреждений страны, в том числе, библиотек, школ, музеев и т.д.

Система ставила во главу угла идеологическую работу всех учреждений культуры, сотрудники которых должны были всеми способами разъяснять населению целей войны, а также ее характера и причин.

При этом нужно отметить, что советская идеологическая культурная парадигма отделяла немцев от фашистов. Книги классиков немецкой литературы после начала Великой Отечественной войны из библиотек не изымались, а постановки по пьесам немецких классиков драматургии не исключались из репертуаров российских театров[7].

Более того, осенью 1941 г., когда немецкие войска продвигались в сторону Москвы, в театре им. Маяковского давалась постановка по пьесе одного из главных немецких драматургов Шиллера «Мария Стюарт» и это не вызвало каких-либо существенных нареканий с чьей-либо стороны[8]. В этом смысле характерной чертой исследуемой проблемы является то, что в Третьем Рейхе пьесы русских классиков исключались из театральных постановок, а книги – изымались из библиотек.

Тема Великой Отечественной войны стала доминирующей в репертуарной повестке театров, музеев и библиотек. В коммуникационно-содержательном аспекте резко увеличилась доля идеологического контекста, патриотизма и гражданского воспитания, а также контента, направленного на обличения преступлений и зверств фашистского режима.

Также идеологическая нагрузка заключалась и в самом факте работы театров в военное время. Это можно проиллюстрировать наглядным примером. В 1941 г. в комитет по делам искусств при совнаркоме Советского Союза поступило предложение о том, чтобы эвакуировать все основные московские театры, в том числе Большой, Малый и МХАТ. Соответствующее прошение было подано от имени руководителя органов эвакуации Н. Шверника на имя В. Молотова 20 июля 1941 г.[9].

В ответ на это В. Молотов сказал, что эвакуация не допустима, поскольку она произведет плохое впечатление на население и деморализует его. Однако, В. Молотов отметил, что допустима эвакуация отдельных заслуженных актеров[10].

В результате 3 августа 1941 г. было опубликовано постановление совнаркома № СЭ-60 «О направлении старейших мастеров искусств из Москвы в Нальчик», к которому прилагался перечень эвакуируемым – в основном это были глубоко пожилые мастера сцены, а также люди, принадлежащие к незащищенным слоям населения. Как видно из названия постановления, это постановление коснулось не только театров, но и архитекторов, художников, композиторов, музыкантов, писателей и т.д.

Таким образом, следует сделать вывод, что начало Великой Отечественной войны оказало радикальное влияние на функционирование советской культуры во всех ее проявлениях. Однако, благодаря слаженной работе органов управления и органов исполнительной власти на местах системе быстро удалось перестроится и внести значительный вклад в итоговую победу в Великой Отечественной войне.

Во второй главе настоящего исследования мы проанализируем детали управления культурой в Советском Союзе на фронте и в тылу.

ГЛАВА II. Культурная деятельность на фронте и в тылу.

2.1. Специфика организации культурных мероприятий на фронте.

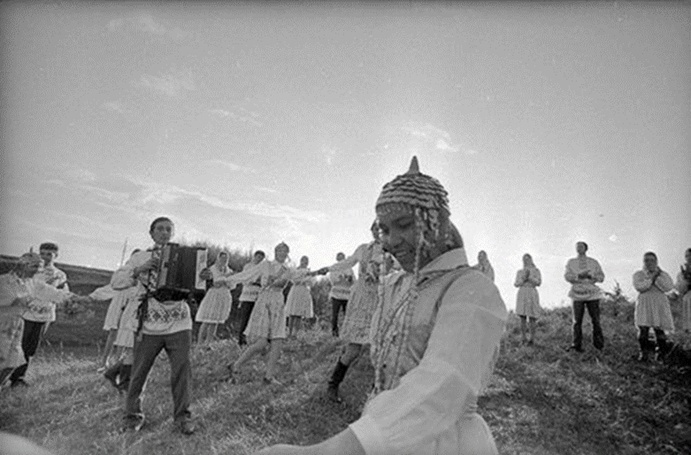

Большую роль в подержании боевого духа советских солдат играла культурно-просветительская деятельность на фронте. За эту деятельность отвечали специально создаваемые на базе творческих учреждений и коллективов агитационные бригады. Эти бригады работали как в тылу, так и на производствах, в госпиталях и на местах переформирования воинских частей. Общий охват агитационно-просветительской работой по состоянию на 1941 г. составлял около 33% населения, а к 1941 г. увеличился почти в 2 раза – на 29%.

Формирование уже упоминавшихся выше агитационных бригад находилось в зоне ответственности Совета депутатов трудящихся и его театрального общества, а также его подразделения – центрального дома работников искусств. Именно в этом учреждении на самом раннем этапе войны появился московский центральный штаб по художественному обслуживанию агитационных и сборных пунктов[11].

Этим штабом была проделана большая работа по росту числа творческих коллективов, которые выступают перед фронтовыми частями. Менее чем за год, к весне 1942 г., число таких коллективов удалось увеличить более чем в 2 раза – с 356 до 920, а общее число выступлений – более чем в 3 раза: с 32 до 118 тыс.

Разумеется, такого прогресса удалось добиться не только силами московских театров. Коллективы для фронтовых агитбригад поставляли и театры других городов. Например, театры Горького (Нижнего Новгорода) дали более 4200 спектаклей на фронтах и более 3700 – в тылу. Другие крупные региональные центры достигали сопоставимых результатов. Агитбригады формировались не только в городах, при которых были театры, но практически по всей стране, даже на базе колхозов и совхозов.

В общей сложности за военный период агитационные бригады дали на фронте более 470 тыс. выступлений, силами более 3500 агитационных бригад, в которых принимало участие более 40 тыс. человек. К формированию агитационных бригад органы управления культуры относились с большим вниманием.

Состав агитационных бригад набирался на основании специальных смотров творческих способностей. В отборе принимали участие как специалисты в области тех или иных видов искусств, так и представители райкома партии, отвечающие за культурное направление.

Репертуар агитационных бригад также утверждался на уровне райкома партии и в последствии представители органов исполнительной власти, отвечавших за управление культурой, продолжали контроль деятельности агитационных бригад, а также вели работу по их мотивации.

Например, каждый военный год, начиная с 1942 г., в крупных городах страны проводились смотры конкурсы агитационных бригад, которые представляли собой крупное культурное событие в жизни города. В числе участников агитбригад выступали такие знаменитые советские артисты как А. Райкин, Л. Утесов, Л. Орлова и многие другие звезды советской культуры.

Заметным культурным феноменом и новшеством стало появление в Советском Союзе в начале войны знаменитых «Окон ТАСС», которые представляли собой серию агитационных плакатов, направленных на защиту Родины и подъем морального духа страны.

Ключевую роль на старте этого проекта сыграли редактор Г. Кофман, Художник В. Слыщенко, художник Н. Игнатьев и журналист М. Анцелович. Эти плакаты изготовлялись в едином стиле и отличались яркой иллюстративной частью, коротким и емким текстом, а также часто в них фигурировал юмор или ирония.

На первом этапе плакаты имели очень небольшой тираж и изготовлялись вручную при помощи трафаретов, через которые на бумагу наносились специальные клеевые краски. Позднее агитационные плакаты набрали значительную популярность и стали издаваться типографскими методами. К концу войны их тираж измерялся десятками миллионов экземпляров, а сами по себе они являются самостоятельными субъектами для научных исследований по истории войны.

Также на фронте активно работали многочисленные писатели и журналисты, многие из которых были не только военными корреспондентами, но и служили в регулярной армии. В числе таковых были и классики советской литературы М. Шолохов, А. Фадеев, К. Симонов, Б. Полевой, А. Гайдар, А. Твардовский и многие другие[12].

Аналогичным образом в СССР активно функционировала кино и фотожурналистика. За время войны было снято более 500 фильмов, с участием фронтовых сьемок, общая протяженность пленки, снятых в этих фильмах превысила 3.5 миллиона метров[13].

Кроме того, было выпущено более 350 номеров проекта «Союз киножурнал», а также более 50 номеров проекта «Новости дня» и проекта «Фронтовой киновыпуск.

Результаты этой работы показывались, том числе и на фронте при помощи передвижных кинотеатров, работа на которых сопровождалась с определенным уровнем опасности, что можно проиллюстрировать тем фактом, что количество таковых установок за время войны сократилось более чем в три раза[14].

Таким образом, следует сделать вывод, что несмотря на тяжелые условия фронта, советские органы управления культурой находили возможность обеспечивать фронтовикам должный уровень моральной поддержки и положительно влиять на их боевой дух. Далее мы рассмотрим особенности работы учреждений культуры в тылу.

2.2. Особенности организации культурных мероприятий в тылу.

Учреждения культуры в тылу также активно адаптировались к новым условиям работы в обстоятельствах боевых действий. В частности, советские учреждения культуры были вынуждены поменять практически все основные принципы организации своей работы: от режима и репертуара, до организационной структуры и подходов к финансированию.

Так, например, через 3 дня после того, как на территории Москвы было объявлено военное положение, начальник московского гарнизона И. Захаркин подписал приказ, в котором пакам, театрам и другим учреждениям культуры предписывалось завершать свою работу не позднее 22:45. В других городах также были внедрены значительные ограничения в области проведения развлекательных мероприятий.

Когда осенью 1941 г. войска фашистов находились на подступах к Москве государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации из столицы нескольких московских театров. Соответствующее постановление было подписано лично главнокомандующим вооруженными силами СССР И. Сталиным.

Предварительно, в начале войны все театры столицы представили в адрес управления по делам искусств московского городского исполкома подробный отчет о своей работе, а также творческие программы мероприятий, которые намечены на ближайшую перспективу.

При этом уже на этапе подготовки этой отчетной документации до руководителей театров было доведено, что в этих планах должно быть уделено достаточно внимания постановкам и интермедиям, посвященным военному времени.

Так, например, руководитель Московского драмтеатр им. Моссовета Е. Александрова, а также худрук театра А. Завадский в своем сообщении «О творческих планах театра на третий квартал 1941 г.» писали, что в планах театра значится выпуск антифашистского обозрения, к участию в котором планируется привлечь стороннего автора – В. Типота[15].

В аналогичной записке, направленной от имени руководства московского театра юного зрителя, руководители театра сообщали о планах постановки пьесы под названием «Наше оружие» по мотивам произведения А. Крона. В этой пьесе «основной темой является воспитывающая роль Красной Армии, а также большевистская закалка и бдительность».

Кроме того, руководители Театра юного зрителя сообщали, что собираются поставить пьесу по мотивам произведения Н. Гурмана «Смелые побеждают», в которой главной темой является важность самоотреченности и жертвенности в Красной Армии.

Проблемы сокращений и изменения форматов работы коснулись и библиотек.

Так, например, в Москве библиотека им. Ленина была вынуждена открывать свой филиал в метрополитене. Библиотеки – это самое часто встречающееся учреждение культуры, а потому больше всех из них находилось на оккупированных территориях.

За время оккупации фашисты сожгли боле 48 тыс. библиотек, многие из которых не успели эвакуироваться, а те, что успели – далеко не всегда могли найти себе подходящее здание для работы и вынуждены были функционировать в сельскохозяйственных, промышленных помещениях и даже в частных домах[16].

Также в тылу активно развивалась литература, в том числе литература на патриотическую тематику. Соответствующие произведения издавались в газетах и по радио. Ключевыми авторами в этом отношении стали Н. Асеев, М. Исаковский, А. Сурков, А. Толстой, И. Эренбург и т.д.

Параллельно с этим в печатной прессе публиковались мотивационные и патриотические произведения советских писателей, наиболее известными из которых стали «Народ бессмертен» М. Шолохова, «Фронт» В. Гроссмана, и т.д. В основном героями этих проектов были представители простого народа и рядовые солдаты, которые через патриотический порыв и любовь к Родине проходил арку возмужания и военного подвига.

Особое место в новаторстве литературы военных лет занимает поэма А. Твардовского «Василий Теркин»[17], который идет дальше всех в описании русского солдата и предлагает принципиально новый образ защитника Отечества. Новаторство А. Твардовского в создании в Василии Теркине принципиально нового героя – защитника Отечества - заключается сразу в нескольких находках. Во-первых, он наделил своего героя качествами, которые присущи обычному русскому человеку.

Поэма начала печататься с продолжением в газетном варианте с 1942 г. и была закончена в 1945 г. 4 сентября 1942 г. началась публикация первых глав поэмы (вступительная «От автора» и «На привале») в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Поэма получает известность, её перепечатывают центральные издания «Правда», «Известия», «Знамя»[18].

Твардовский подчеркивает, что Теркин – это парень «обыкновенный», по званию – пехотный рядовой – т.е. самый распространенный в армии род войск, сам родом из деревни – а значит, его биографией могло обладать подавляющее большинство бойцов тех лет. Как мы писали выше, такое простое происхождение в большей степени свойственно литературным, нежели фольклорным героям.

При этом практически ничего неизвестно о личности В. Теркина, а также очень мало известно о его внешнем виде. Это значительно более свойственно былинным героям. Кроме того, от фольклорных героев у А. Твардовского есть сила, мужество и находчивость.

Он также сопричастен чуду, поскольку оказывается в самых нужных местах неожиданным образом, или проявляет невероятные для человек способности – попал в самолет из винтовки, переплыл реку в ноябре и вернулся также обратно.

Зато А. Твардовский закладывает его содержательную базу в том, как сам Теркин поясняет свою фамилию: «Перетерпим, перетрем». Этот герой – это видавший виды человек, который повидал многое, но не потерял духа и за счет своего опыта и навыков готов справиться с любой задачей: «русский труженик солдат» - называет его А. Твардовский. Война для него – это «дело непростое, но привычное»[19].

Также Теркин обладает шутливым характером, презрением к смерти и острым и находчивым умом. При этом А. Твардовский всячески подчеркивает типичность Теркина, «он такой в каждом взводе, в каждой роте», а сам Теркин говорит о себе «Был частично я рассеян, а частично истреблен» - т.е. не отделяет себя от армии и народа.

Эта черта уже серьезное отличие от былинных героев, которые являются уникальными и единственными в своем роде и спасают Родину в одиночку, часто не благодаря, а вопреки действию и бездействию княжеской дружины.

Также отметим удивительную стилистическую двойственность Теркина, как героя произведения. С одной стороны, он и его лексика – это типичное представление российского солдата, легкая, простая и несложная история, направленная на то, чтобы солдат мог почитать ее в минуты отдыха. Сам А. Твардовский говорил о том, что стиль Теркина – это стиль «Берущий начало из народного творчества».

В поэме много народных поговорок, сленговых слов, шуток, песен и т.д. Также регулярно подчеркивается, что В. Теркин – это человек, для которого не чужды простые человеческие слабости, которые при этом не делают его слабее, а лишь помогают сохранить позитивное отношение к жизни и пережить трудности и лишения войны[20].

В то же время И. Бунин, известный критическим отношением к коллегам, с большим уважением высказывался о языке поэмы и писал, что в ней нет «ни единого фальшивого слова, а простота, которая кажется доступной, происходит лишь от необыкновенного таланта автора».

В целом Василий Теркин очень тесно связан в поэме с образом автора, что прямым текстом проговаривается: «Теркин дальше, автор – вслед». На наш взгляд, это необходимо было А. Твардовскому для того, чтобы подчеркнуть реальность персонажа, его общность для всего русского человека и создать впечатление о Теркине, как о герое, который буквально может присутствовать где-то здесь, рядом с каждым из нас.

Таким образом, следует сделать вывод, что в поэме А. Твардовского «Василий Теркин» был создан уникальный образ защитника Отечества в лице заглавного героя. Этот образ стал уникальным и новаторским для русской литературы, поскольку одновременно совместил в себе черты народного героя, героя из былинных и фольклорных преданий, а также новый тип героя – героя, который есть в каждом из нас.

Позднее образы, вдохновленные образом Василия Теркина, можно было встретить во многих произведениях отечественной литературы или кинематографа, из чего мы делаем вывод, что новый образ защитника Отечества оказал большое влияние на общее развитие советского классического искусства.

Кроме авторов всесоюзного значения, которых читала вся страна, большой вклад в развитие литературы фронтового времени внесли и национальные авторы, среди которых следует выделить «Шианак» Г. Мустафина, «Царь Пап» С. Зорьяна, «Священную кровь» Айбека и многих других литераторов.

Что касается художественного кинематографа, то комитет по делам искусства пересмотрел планы производства на этом направлении и в годы войны изъял из производства все ленты, которые не имели прямого отношения к защите Родины[21].

Также в период войны активно работали и музейные учреждения, многие из которых вынуждены были работать в эвакуации. В частности, в четыре очереди были эвакуированы экспонаты Третьяковской галереи, которые переместились в Горький, Пермь, Новосибирск и т.д. В Новосибирске располагалось одна из самых больших коллекция музейных реликвий из самых разных городов, от Смоленска и Ленинграда, до Москвы и Киева. Экспонаты Оружейной палаты были отправлены в музеи Урала, а реликвии государственной исторической библиотеки – в Казахстан и Грузию. Музейная коллекция Эрмитажа была вывезена в Екатеринбург в беспрецедентных количествах, а именно в количестве, превышающем 200 тыс. экземпляров.

Также музейными работниками была проделана большая работа по сохранению тех музейных экспонатов и исторических реликвий, которые не удалось вывести или это было невозможно сделать из-за их габаритов. Такие экспонаты прятались в метро или бомбоубежищах, а также маскировались и разбирались.

Отметим при этом, что несмотря на серьезные усилия, предпринятые по охране и эвакуации культурных ценностей далеко не все из них удалось сохранить. По разным оценкам экспертов за годы боевых действий Советский Союз потерял от 2 до 3 тыс. архитектурных и культурных памятников, одни из которых были уничтожены полностью или частично, другие – разграблены или им был нанесен большой урон.

Кроме того, фашистами было уничтожено более 500 музеев, потери фондов которых превысили 1 миллион единиц хранения. В частности, урон был нанесен таким знаменитым памятникам, как Царское село, дворцы Гатчины, Ораниенбаума, Петергофа и т.д. Кроме того, фашисты надругались над могилой Пушкина неподалеку от Пскова, а в Новгороде немцы планировали украсть в Германию памятник тысячелетию Руси. Он уже был разобран и подготовлен к вывозу и лишь своевременное вмешательство советской армии позволило этому помешать[22].

Особого упоминания заслуживает утрата Янтарной комнаты Екатерининского музея в Пушкине, которая является одним из самых известных потерянных в результате войны памятников. Комната являла собой комбинацию из более чем 100 панно разных размеров, которая была преподнесена в подарок императору Петру Великому от короля Пруссии. Немцы вывезли панно в 1941 г. в рейх, где ее следы были утрачены. В Россию удалось вернуть лишь некоторое незначительное число отдельных составляющих. В результате немецких бомбардировок серьезно пострадал Софийский собор в Великом Новгороде, который из-за них потерял существенную часть фресок X в. В период оккупации Новгорода собор был практически полностью разграблен, в результате чего были безвозвратно утрачены многие произведения искусства, в том числе люстра-подсвечник, которая была изготовлена специально на коронацию Бориса Годунова в XVII в.

Кроме того, фашисты при отступлении украли множество икон и церковной атрибутики того же периода, а также подорвали часть сооружений Новоиерусалимского монастыря в Истре. Эпизод разрушения истринского монастыря стал одним из эпизодов, который был предъявлен в качестве обвинения фашистам по итогам Нюрнбергского трибунала[23]. Однако, несмотря на последующее наказание, ущерб, нанесенный немецкими захватчиками российской культуре, остался невосполнимым.

Также в период войны продолжали работать композиторы, которые внесли свой вклад в культурную поддержку фронта. В частности, уже в начале войны, в 1941 г. была написана «Седьмая симфония» Д. Шостаковича, которую автор посвятил борьбе с захватчиком. Кроме того, в военный период работали и другие советские композиторы в области классической музыки: Ю. Шапорин, М. Коваль, А. Хачатурян и многие другие. Тогда же был написан один из главных гимнов военных лет «Священная война» (А. Александрова), которая была впервые исполнена в 1941 г. В целом наследие военного песенного творчества и сегодня сохраняет высокий уровень актуальности[24].

Таким образом, следует сделать вывод, что в военное время, несмотря на значительные объективные сложности по самым разным направлениям, советским органам власти удалось сохранить высокий уровень работы органов культуры и оперативно перестроить эту работу на новые условия. В итоге учреждения культуры не только сумели сохранить эффективность на основных направлениях, но и оказали большое влияние на итоговую победу советского оружия. Кроме того, целый ряд шедевров из различных областей культуры, созданных в военное время, и сегодня входят в золотой фонд отечественной культуры.

Заключение и список использованных источников и литературы здесь: https://vk.com/@-218753927-deyatelnost-sovetskih-uchrezhdenii-kultury-v-gody-velikoi-ot

![Рисунок 1. Динамика бюджета Советского Союза на проведение культурно-массовых мероприятий в 1939-1945 гг. (%) [2]](https://cs19.pikabu.ru/s/2025/04/07/17/wm3czkw5.jpg)