Пограничный контроль: Римская Империя

Связанные погранконтроли: Италия и Ватикан. Все страны в плейлисте "Пограничный контроль"

Я заметил, что у меня есть регулярные донатеры, которые периодически один-два раза в месяц скидывают мне сотню-другую-пятую. Хочу вознаградить их предметно и дать возможность не просто поддерживать меня постоянной лептой, а что-то ещё за это получать. Поэтому я воспользовался инструментом платных подписок Пикабу. Кто хочет, может подписаться на меня платно (отписаться можно в любой момент) и смотреть эксклюзивные озвучки Foil Arms and Hog, которые не будут выложены в общий доступ. На данный момент их вышло уже четыре:

1) Ошин и Анна Фланаган: Семейное древо - это скучно

2) Каминг-аут

3) Старики в 2050 году

4) Зумеры в будущем

Как были устроены Римские Семьи

Семья оставалась неизменной чертой в римской истории независимо от того, кто правил - царь, консул или император. В Риме, как и во многих других обществах, семья была основной социальной единицей, и ее главой был отец, или, при его отсутствии, старший из мужчин в семье, называемый на латыни paterfamilias. Один историк отмечал, что римская семья во многом отражала принципы, лежащие в основе республиканских ценностей Рима.

Абсолютизм отцовской власти

Для римского мужчины семья означала не только его супругу и детей, но и многое другое. Она определяла его общественный статус и личную ценность. Его дом служил не только его жилищем, но и символизировал его репутацию и достоинство. Согласно римскому закону, отец обладал абсолютной властью не только над своей супругой и детьми, но и над детьми своих детей, а также над своими рабами - практически над всеми, кто проживал под его кровлей. После смерти отца Цицерон (римский поэт и государственный деятель) взял на себя заботу о своем брате и его семье. По закону отец даже имел право физически наказывать своего взрослого сына, хотя это, возможно, редко практиковалось. Родословная отца, его предков, играла важную роль, определяя его место в социальной иерархии. Узы мужчины с его родственниками по крови - детьми, родителями, братьями и сестрами - были особенно крепкими, в то время как связи семьи, приобретенные через брак, хотя и имели свое значение, оставались менее значимыми.

Браки

Безусловно, семья не могла обойтись без брака. В большинстве случаев браки не заключались из-за любви, а скорее из-за политических, социальных или финансовых соображений. Например, великий римский полководец Помпей женился на дочери Юлия Цезаря, чтобы укрепить их политические связи. Октавиан (позже Август) выдал свою сестру Октавию замуж за Марка Антония, чтобы укрепить Второй триумвират. Сам же Август заставил своего приемного сына и будущего императора Тиберия развестись со своей женой Випсанией, чтобы он мог жениться на дочери императора Юлии, что помогло бы укрепить позиции молодого человека на троне. К сожалению, женщины редко имели право выбирать себе мужей. Часто им приходилось выходить замуж за значительно старших по возрасту мужчин, что впоследствии часто оставляло их вдовами. Браки обычно заключались, когда девушке было от 12 до 15 лет, иногда даже в 11, хотя точные даты брака редко фиксировались.

Государство почти не вмешивалось в брачные отношения. В большинстве случаев браки заключались и расторгались по взаимному согласию супругов. После брака могла следовать праздничная вечеринка, но это не всегда было обязательно. Отец невесты обычно предоставлял приданое, которое, однако, муж был обязан вернуть в случае развода. Для развода не требовалось оправдание. Например, Цицерон просто разорвал брак со своей женой Терентией в 46 году до н.э. по собственному желанию, а затем женился на другой женщине. Однако некоторые браки были более церемониальными, включая участие священника и составление брачного контракта. После ряда обрядов, включая жертвоприношение и рассмотрение внутренностей животного в качестве предзнаменования, свадьба проводилась обычно в июне в доме невесты. После того как на ее палец надевали кольцо и подписывали контракт, процессия проводила невесту к дому жениха, где торжества продолжались несколько дней.

Статус женщины

В Риме женщины обычно не пользовались высоким статусом. В молодости их выдавали замуж за мужчин, которых они могли и не любить. Незамужних женщин было мало или их вовсе не было. Хотя они могли наследовать имущество от отца, их личность была подавлена, и большинство из них были практически безымянными. Несмотря на то что по закону они считались гражданками, им было запрещено занимать государственные должности или участвовать в голосовании. После брака контроль над их жизнью переходил от отца к новому мужу, который даже имел право казнить свою жену за измену, хотя это практически не встречалось.

В отличие от женщин в греческом и ближневосточном обществах, римская женщина имела право появляться в общественных местах вместе с мужем, хотя выражение эмоций в публичных местах было запрещено. Она могла посещать театр, хотя и занимала задние ряды, и использовать общественные бани отдельно от мужчин. Ее обязанностью, помимо воспитания детей, было управление семьей, у нее были ключи от дома. Она управляла приготовлением пищи, производством одежды и контролировала домашнюю прислугу. Жена занималась хозяйственными делами и иногда помогала мужу в его делах. Они даже могли обедать за одним столом. Со временем роль женщин изменилась, и они могли стать фармацевтами, пекарями или даже врачами.

У римских женщин не было своего имени или прозвища, как у мужчин. Их имя происходило от второго имени отца. Например, имя дочери Цицерона Туллия происходило от его второго имени Туллия, а дочь Цезаря звали Юлия по имени ее отца, Гая Юлия Цезаря. Если у пожилой женщины и ее дочери были одинаковые имена, их различали как major и minor или prima и secunda.

Статус детей

Цель брака в Риме, помимо политических соображений, заключалась в производстве потомства и наследника. К сожалению, роды были основной причиной смерти молодых женщин. По различным данным, более трети новорожденных в римских семьях умирали до достижения ими первого дня жизни. Бесплодие считалось виной женщины, и ее учили признавать смерть ребенка без излишних эмоций. Почти половина детей не доживала до пяти лет. Однако, если ребенок преодолевал этот возраст, то ожидаемая продолжительность его жизни составляла 40-50 лет. Причины смерти в раннем возрасте включали дизентерию, малярию, пневмонию и другие заболевания, а также плохое питание, гигиенические условия и тесные жилища в городе.

В Риме несколько поколений могли жить под одной крышей, и взрослые дети оставались под властью отца. Отец имел полное право устраивать браки для своих детей и даже решать, будут ли новорожденные приняты в семью. Нежеланные дети, особенно девочки из бедных семей, могли быть оставлены на обочине дороги. В обеспеченных семьях дети, как мальчики, так и девочки, получали базовое образование дома, а затем отправлялись на дополнительные занятия. Гражданство для ребенка, особенно мужского пола, не давалось автоматически. Отец мог отказаться от ребенка, оставив его на обочине дороги. Чтобы принять ребенка, отец должен был взять его на руки. Будущее ребенка предсказывалось по поведению пролетающих птиц, и ему надевался амулет на удачу до достижения им совершеннолетия.

Заключение

В период античной Римской империи семья играла центральную роль в обществе, акцентируя власть и влияние отца. Однако со временем эта традиционная социальная динамика начала изменяться. В более поздние периоды римской истории, многие из устоявшихся норм и ценностей были подвергнуты сомнению и разрушены.

В 18 году до нашей эры император Август предпринял шаги по борьбе с упадком морали и ценностей в римском обществе. Он ввел законы, направленные на стимулирование брака, сохранение верности в браке и рождение детей. Однако во время его правления концепция отцовской власти расширилась, и он стал известен как "отец отечества" или pater patriae. Этот титул был предшественником термина, использованного ранее, когда Цицерон получил его после проведения судебного процесса против заговорщиков в Catilina's Conspiracy, а Цезарь после победы в битве при Мунде. Многие будущие императоры взяли эту идею, становясь символами отцовства для своих народов.

Хотя концепция общества, основанного на мужском превосходстве, не исчезла с падением Рима, она просуществовала в различных формах и культурах до настоящего времени.

Больше интересных фактов об истории на нашем Дзене!

Смог бы ты стать римским легионером?

Всегда существовали определенные требования относительно роста новобранцев. Считался хорошим рост в 6 футов (177 см), но если это требует необходимость, следует обращать внимание не столько на рост, сколько на силу.

К набору нужно привлекать людей в начале их возмужалости, от 14 лет. Старикам тут не место. Не только скорее, но и лучше усваивается то, что изучают с юных лет.

Для военного дела больше подходит народ из деревни – все, кто воспитан под открытым небом, в труде, вынослив к солнечному жару, не обращает внимания на ночную сырость, не знает бань, чужд роскоши, простодушен, довольствуется малым. Чье тело закалено для перенесения всяких трудов, у кого еще из деревенской жизни сохранилась привычка носить железные орудия, копать рвы, таскать тяжести.

Ты должен быть энергичным человеком, полным душевных сил. Как правило, это новобранцы из стран с умеренным климатом, у которых достаточно крови, чтобы презирать раны и самую смерть. Но не лишены они и благоразумия, которое дает им возможность сохранять умеренность в лагерной жизни и немало помогает принимать разумные решения в бою.

Далее, исследуем, лица каких занятий должны быть выбраны или отвергнуты как воины. Рыболовов, птицеловов, кондитеров, ткачей и всех тех, кто, как можно видеть, занимался делами, имеющими отношение к женским покоям, я полагаю, нужно гнать из лагеря. Напротив, кузнецов, тележных мастеров, мясников, охотников за оленями, кабанами следует привлекать к военной службе.

Видео версия.

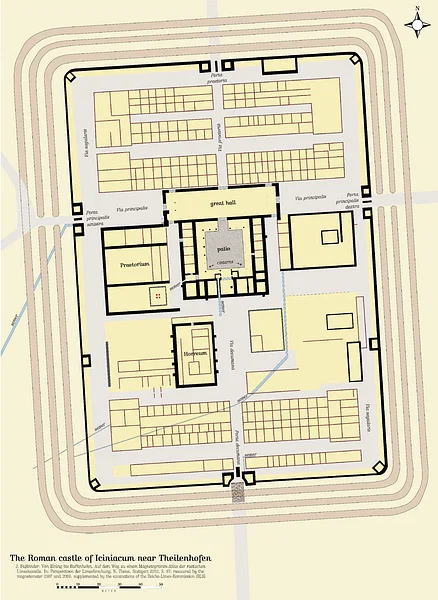

Как были устроены Древние Римские Форты

В течение истории, начиная с зарождения Римской империи и вплоть до ее поздних стадий, военные форты и укрепленные лагеря были созданы римской армией как временные и постоянные укрепления за пределами границ империи и на территориях, где требовалось постоянное военное присутствие для поддержания контроля над местным населением и предотвращения восстаний. Несмотря на свою главную функцию обороны, форты не предназначались для выдерживания продолжительных атак противника, а скорее служили как безопасное место для хранения продовольствия, вооружения, лошадей и важных административных документов.

С течением времени римские форты приобрели стандартизированную планировку, которая сохранялась на протяжении веков. Величественные ворота и руины некоторых из самых крупных фортов до сих пор можно увидеть в различных уголках Европы.

Расположение

В период с основаниям Римской империи и вплоть до ее расцвета были возведены форты, прежде всего вдоль границ империи, включая те, что протянулись вдоль рек Дуная и Рейна. Эти форты имели стратегическое значение, предотвращая возможные вторжения враждебных соседних народов. Кроме того, форты строились и во время долгих осад, таких как осада Нумантии в Испании и Масады в Иудее.

Однако большинство фортов были размещены во внутренних областях провинций, служа для подавления восстаний и укрепления контроля над завоеванными территориями. Примерами таких провинций, требовавших постоянного военного присутствия, были Британия и Дакия. В этих враждебных регионах форты обычно соединялись в сеть для обеспечения взаимной поддержки, хотя также существовали и изолированные форты, в частности на военно-морских базах и в точках снабжения.

В Британии до сих пор можно обнаружить остатки более 400 лагерей, хотя некоторые из них были либо временными, либо использовались для тренировок, где инженеры и солдаты оттачивали свои навыки в строительстве фортов.

Размеры и оборона

Во втором веке до нашей эры в Испании были возведены ранние полупостоянные форты, однако их стандартизация пришла во время правления Августа (27 год до н.э. - 14 год н.э.). Римские форты варьировались в размере: самые маленькие занимали менее одного гектара, в то время как более крупные имели площадь более 50 гектаров. Примерами таких больших фортов были Ветера и Бергкамен в Германии, где размещались по два легиона в каждом.

Маленькие форты и военные лагеря, скорее всего, были временными сооружениями, обеспечивающими безопасное место для войск во время походов. Они также использовались вспомогательными подразделениями в качестве пограничных застав, а квадратные форты (квадрибургия) с длиной стен около 50 метров и одними воротами были построены на всех римских территориях в период поздней империи.

Даже крупные форты, в отличие от средневековых замков, не были предназначены для длительной обороны от атак противника. Они представляли собой скорее безопасные убежища для войск и служили для хранения продовольствия, оружия и документов. Большинство фортов располагалось недалеко от городов или в окрестностях поселений, что способствовало их удобству и экономической значимости. Многие из этих поселений впоследствии стали средневековыми городами.

Хотя у каждого форта были свои особенности, многие элементы были общими. Стандартные форты обычно имели прямоугольную форму с закругленными углами и стены из дерева, а затем из камня, возведенные над земляным валом. Вокруг периметра был двойной ряд рвов, а в стенах было три главных ворота и башни через определенные интервалы.

С начала третьего века использование артиллерийского вооружения привело к тому, что башни выступали за пределы стен, чтобы увеличить угол обстрела. Ворота имели два арочных входа, закрываемых деревянными дверями, защищенными от пожара металлической обшивкой. Они запирались изнутри, а их охраняли башни и линии рвов.

Хотя римляне не проектировали свои лагеря для длительной обороны, форты эволюционировали с развитием угрозы со стороны мародеров. Некоторые из этих изменений включали меньшее количество ворот, изогнутые башни для защиты проходов и веерообразные башни, выступающие по углам. Военные лагеря строились каждую ночь во время походов или для отдыха и обеспечения ремонта и пополнения запасов.

Внутренняя планировка

В Испании во 2 веке до нашей эры начали строить первые полупостоянные форты, но их стандартизация произошла в период правления Августа (27 год до н.э. - 14 год н.э.). Форты состояли из нескольких зданий, включающих казармы для легионеров и кавалерии, жилые помещения для командиров и их семей, а также для рабов, а также хранилища для зерна и мастерские. В случае крупных фортов в их комплексе могли быть магазины и рынки, а также римские бани, часто располагавшиеся за пределами основного форта, чтобы избежать пожаров. Все эти сооружения были защищены от вражеских атак широкой аллеей, огибавшей их внутри форта.

Наиболее важным зданием внутри форта была штаб-квартира, расположенная в его центре. Внутри нее находились базилика, трибунал, комнаты для офицеров, святилище для штандартов, оружейные склады и внутренний двор. Под святилищем находилась кладовая для денежных запасов.

Форты имели две основные улицы, ведущие к трем главным воротам и образующие Т-образную структуру. Эти улицы назывались виа претория и виа принципалис. Главные ворота на левой и правой сторонах форта были известны как главные ворота синистра и главные ворота декстра соответственно. Задние ворота, называемые порта декумана, соединялись дорогой.

Примером римского форта, построенного по этому стандартному плану, является форт Сегедунум конца 2 века н.э. на вале Адриана, в котором размещалось 480 легионеров и 120 кавалеристов.

Больше интересных фактов об истории на нашем Дзене!

Стоицизм — философия и религия сильных и свободных

Сегодня предлагаю поговорить про «СТОИЦИЗМ». Для меня эта тема очень личная, ибо стоицизм повлиял на меня невероятно. Но тут надо сделать некое отступление. Есть три периода или, можно сказать, три формы стоицизма:

1. Древняя Стоя. Основатель — Зенон Китийский. Этот стоицизм чем-то похож на кинизм Диогена.

2. Средняя Стоя. Панетий Родосский и Посидоний.

3. Поздняя Стоя или «Римский стоицизм». Это уже Сенека, Марк Аврелий и Эпиктет. Именно этот стоицизм и повлиял на меня больше всего.

Я стараюсь изучать ВСЕ: Авраамические религии, все формы философии, бусидо, платонизм, пифагореизм и так далее. И я не могу сказать, что в стоицизме какие-то уникальные идеи, эти идеи есть и в других мировоззрениях, но тут я хотел бы рассказать подробней, почему именно «римский стоицизм». Прошу прощения за долгую прелюдию.

Многие считают, что стоицизм — это философия тяжелых времен. Как только жизнь ухудшается, все ищут душевного и духовного спасения в стоицизме. Я согласен и нет. Дело в том, что все субъективно. Да, бывают тяжелые времена, когда война, голод и разруха, но ведь бывают и личные моменты. Например, уход в мир иной близкого человека или расставание с любимой. Разве это легко? Это тоже тяжело. Помню, как сказал рок-певец Мэрилин Мэнсон, что конец света — это необязательно, когда весь мир рухнул, а когда ТВОЙ ЛИЧНЫЙ мир рухнул. Как он сказал, что для конца света достаточно одной пули. С этим трудно спорить.

Еще хотелось бы вспомнить Будду, который говорил, что жизнь — это страдание. Если смотреть на мир без розовых очков, то быстро это понимаешь. Так что стоицизм актуален ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. А если ты живешь по принципу: «Пока жареный петух не клюнет», — то тебе можно только посочувствовать. Такое отношение к жизни — это инфантильность и беспечность, так нельзя, надо ВЗРОСЛЕТЬ.

Но я не могу назвать себя «стоиком», потому что я не достоин такого гордого звания. Расскажу историю из книги Сенеки. Один царь-тиран решил проучить философа, посмотреть на его стойкость духа. Он прям при нем убил его жену и детей. На это философ сказал: «Ты у меня ничего не отнял, все мое при мне и с собой». Понятное дело, что в душе этого философа происходила буря, но он этого не показал. Понятно, что ему было больно, мягко говоря. Но если бы он упал на колени и начал плакать, то он бы проиграл царю. А своими спокойствием и выдержкой он МОРАЛЬНО победил. Но я бы так не смог. Этот философ — КАМЕНЬ, а я, как говорили агенты в «Матрице», — ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК.

Опять же, я про это говорил уже, но еще раз вспомню, многие думают, что стоицизм — это про то, чтобы не чувствовать. Нет. Это про то, чтобы свои чувства контролировать. Быть хозяином самому себе, но не служить своему ЭГО, а служить своему РАЗУМУ и ГЕНИЮ. Как говорил Марк Аврелий, что если сегодня ты начнешь служить РАЗУМУ, то те люди, которые еще неделю назад считали тебя обезьяной, сегодня будут считать тебя «богом».

Стоики верили в судьбу, предначертание, провидение. Доказать это или опровергнуть мы не можем, но факт остается фактом в том, что происходит то, что происходит и нам надо выбрать, как мы будем на это реагировать. Эпиктет говорил, что жизнь подобна игре в кости, человек не может повлиять на результат, но может выбрать, как ему реагировать на любой исход. В своих мыслях человек представляет себя супергероем или древнегреческим богом, но, как я и сказал выше, мы просто люди из костей, мяса и сухожилий, мы не можем реальность подстроить под себя, но ты можешь в любых обстоятельствах оставаться САМИМ СОБОЙ. Это требует постоянной работы внутри.

Стоики были открыты к другим взглядам и идеям. Они могли восхищаться людьми, которые хоть и не были стоиками, но на практике реализовывали стоическое поведение. Идеалом такого поведения они считали, например, Сократа. Философа приговорили к смерти через отравление ядом. Сократ не стал сбегать из Афин, потому что любил этот город. Он сказал, что был доволен им, когда в нем были справедливые законы, но и теперь, когда законы несправедливы, он бежать не хочет, он хотел, чтобы его дети выросли именно в Афинах, хотя один из учеников предлагал его выкупить из тюрьмы. Сократ принял яд, он действовал постепенно, сперва отнимались ноги. Когда онемение дойдет до сердца, то все, конец. Все ученики плакали. Когда онемение дошло до живота, Сократ воскликнул: «Мы же должны Асклепию петуха, обязательно отдайте». Он был спокоен, смерть не смогла его обескуражить. Он умер тихо и безмятежно. Стоики восхищались таким поведением. Подробней почитайте у Платона «Федон» или «О душе». Я лично плакал в конце, это не метафора, меня реально прям пробило.

Кто-то из стоиков верил в богов, кто-то даже в Одного Б-га, кто-то — в Мойру (судьба). Очень хорошо на этот счет сказал Марк Аврелий, если после смерти нас ждет небытие, значит, наши страдания закончатся, но из-за достойного поведения люди будут вспоминать тебя добрым словом, это хорошо. Во-вторых, если так решила природа, то это точно злом быть не может. В-третьих, в небытие твои гений и разум больше не будут в плену у тела и эго. Это тоже хорошо.

Если же там, на той стороне, нас ждут боги или еще какая сила, то тем более они будут рады, что ты жил ради развития добродетели, ибо только так можно достичь счастья, смысл жизни человека. Я тут не буду развивать эту тему, скажу только, что счастье — это наше внутреннее состояние, наша душа. Но об этом как-нибудь потом.

А насчет того, что Б-г один, стоики говорили, что есть только Зевс, а остальные боги-олимпийцы — всего лишь его разные проявления. Но не обманывайтесь, для стоиков Зевс — это не мужик-качок, как на скульптурах. Стоики, если говорить по-современному, были деистами, они считали, что Зевс — это закон, облика и вида не имеющий, рациональный закон Вселенной, душа мира, космический разум и порядок. Кстати, римляне и эллины называли Зевсом любого верховного бога любого народа.

Вот напутствие Марка Аврелия: «Будь подобен скале: волны беспрестанно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды».

А вот слова Сенеки: «Сильнее всех — владеющий собою», «гораздо более важно то, что ты думаешь о самом себе, чем то, что другие думают о тебе».

А вот и Эпиктет, а он, если помните, был буквально рабом, но, благодаря стоицизму, своей силе духа и воли, своему контролю над собой, стал свободным во всех смыслах: «Раб тот, кто не умеет владеть собою», «существует только один путь к счастью — перестать беспокоиться о вещах, которые не подвластны нашей воле».

На этом я хотел бы закончить, ибо на эту тему можно целую книгу написать, а у меня нет такой задачи, я хочу вас заинтересовать для дальнейших поисков. Хотя я уверен, что вернусь еще к теме стоицизма много раз.

Советую всем прочитать три книги:

1. МАРК АВРЕЛИЙ — НАЕДИНЕ С СОБОЙ.

2. СЕНЕКА — НРАВСТВЕННЫЕ ПИСЬМА К ЛУЦИЛИЮ.

3. ЭПИКТЕТ — БЕСЕДЫ.

Ответов я не даю, я только задаю вопросы. Есть жизнь — есть время подумать.

Восстание Спартака. Часть IV. Республика ждет своего героя

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Читайте ранее:

Восстание Спартака. Часть I. Рим без Помпея

Восстание Спартака. Часть II. Бунт!

Восстание Спартака. Часть III. Год позора

Разгром восставшими рабами консульских армий со всей очевидностью поднимал вопрос: как нам вообще бить восставших? Консулы прошлого года не проявили себя талантливыми полководцами, консулы следующего… Уважаемые люди, глядя на весь творящийся блудняк, как-то вдруг не торопились возглавить Республику и спасти её наконец от кризиса. Все отлично понимали, что любое поражение будет серьезным пятном на репутации, а победа - не факт, что её кто-то оценит. Поэтому выборы консулов на 71 год до н.э. были скорее выбором технических кандидатов и, если понадобится, стрелочников, на которых уважаемые люди повесят все провалы. Назвать новых консулов Публия Корнелия Лентула и Гнея Ауфидия Ореста совсем уж ничтожествами нельзя, все же их избрали в консулы, но все отлично понимали, что посылать их громить воинство Спартака было крайне сомнительной затеей.

Что же тогда делать? На дворе, напомню, 72 год до н.э., Лукулл успешно воюет с Митридатом, Помпей и Метелл только что разгромили основные силы серторианцев. Естественно, что идея отзыва одного из военачальников в Рим в сложившихся условиях не казалась плохой. Но отзывать Лукулла прямо в разгар войны, причем успешной, было как-то не хорошо, а Помпея… я не знаю, вспоминали ли сенаторы перформанс пятилетней давности или нет, но идею его отзыва тоже обсудили и хода пока не дали. Пускай додавливает мятежников и обустраивает дела в провинции, чтобы там снова не бомбануло.

Но тогда кого? Очереди из желающих возглавить армию в кровавой и бесславной войне нет. Второго такого Помпея, готового похоже с кем угодно воевать, лишь бы воевать нет. Или есть? Тут-то на сцену и выходит человек, до этого скрывавшийся в тени - Марк Лициний Красс. Но зачем это все ему?!

Нам стоит приглядеться к карьере Красса получше. Выходец из уважаемого плебейского рода, чьи предки входили в первый состав народных трибунов еще на заре Республики. Не бедствующий, но и не богатый род смог обеспечить Крассу отличное образование, которое подкреплялось талантом Марка к юриспруденции и коммерции, что проявится уже очень скоро. Во время мятежа Цинны отец Марка оказался не на той стороне истории и был вынужден бежать из Рима, поэтому чуть позже Марк стал одним из военачальников при Сулле.

В отличии от многих сулланцев, которые заработали на проскрипциях огромные состояния, но быстро их промотали, Красс оказался уникумом. Он не стремился к наживе ради наживы - все заработанные средства пускались им в дело: часть вкладывались в новые “бизнесы”, например скупку земли, ремонт и строительство и т.д., а вот часть денег Красс инвестировал в политиков. В принципе, не было ничего нового в том, чтобы искать перспективных не очень знатных новичков и помогать им пробиться наверх в обмен на услуги. Нюанс в том, что Красс “помогал” кредитами не только не знатным и не только новичкам, но и солидным на первый взгляд политикам, фактически покупая себе клиентелу. Как паук, он ловил в свои сети политиков, чтобы в нужный момент они помогли ему.

Тот факт, что влияние Красса по большей части оставалось незримым для многих, делало его позицию идеальной - никто не будет атаковать тебя, бороться с тобой, если не понимает твою силу. Ну да, он был богат, но богатство это не выпячивал, по лестнице магистратур шел без помпы и закидывания деньгами плебса - хватало вполне репутации надежного и успешного человека… и конечно же его “клиентов”. Одна беда, Крассу нужен был консулат. Я не сильно покривлю истиной, если скажу, что ради отмены порядком мешавших Крассу и его друзьям ограничений народного трибуната. Собственно, помните тех народных трибунов, что досаждали сулланцам в первой части цикла? Так вот, есть гипотеза, что все они были должниками Красса. Но для исполнения задуманного нужно было не просто избраться, что, положим, реально, а иметь репутацию, которая позволит продавить твои инициативы. Спаситель Республики - как раз то, что нужно. И да, становиться консулом во время войны, естественно, для подобной цели контрпродуктивно - война мало времени на политику оставляет. Поэтому, когда всем стало ясно, что ситуация зашла в тупик, Красс пришел в сенат и предложил себя в качестве командующего.

Сенат осенью 72 года до н.э. с облегчением выдал Крассу чрезвычайный империй, немного похожий по сути на такой же у Помпея, так как он был пропретором, фактически выполнявшим функции обоих проконсулов. Оставалось самое главное - победить восставших и успеть сделать это раньше, чем Помпей вернется из Испании. Потому что юный военачальник, овеявший себя сомнительной славой в Испании, дал ясно понять, что он скоро вернется Рим! Обычно, по всем канонам, воевать зимой было не принято из-за плохой погоды и проблем со снабжением. Но у Красса утекало между пальцев время - чем больше он будет ждать, тем меньше шансов будет успеть до подхода Помпея. Поэтому он развивает бурную деятельность.

Вложив свои средства, он набирает 6 легионов в дополнение к доставшимся ему от консулов прошлого года. Таким образом у него в руках оказывается то ли 8, то ли 10 легионов - от 40 до 50 тысяч легионеров, к которым добавляется еще 10-20 тысяч ауксилариев. Т.е. по качественному составу армия Красса гораздо лучше прошлых консульских. Что, конечно, не гарантирует победы. В одной из первых стычек его легат Муммий, возглавлявший авангард, будет разбит Спартаком, а Крассу для восстановления дисциплины придется прибегнуть к возрождению практики децимации - казни каждого десятого бежавшего с поля боя. Римские военачальники давно не использовали столь жестокие методы наказания, а потому, как считается, легионеры стали больше бояться Красса, нежели врага.

Именно к этому периоду принято относить предложение Красса вызвать на помощь ему Лукулла и Помпея. Не отрицая данный факт, однако отмечу, что форма этого предложения нам неизвестна. Это могла быть, как просьба о помощи, так и саркастичный ответ в стиле “если не верите в меня, то, конечно, вызывайте, кого хотите”. При этом меняла ли что-то эта просьба? Нет. Помпей и так собирался возвращаться в Италию, вызов его сенатом, коли он вообще был, не менял ничего, так как причин оставаться в провинции у Гнея больше не было.

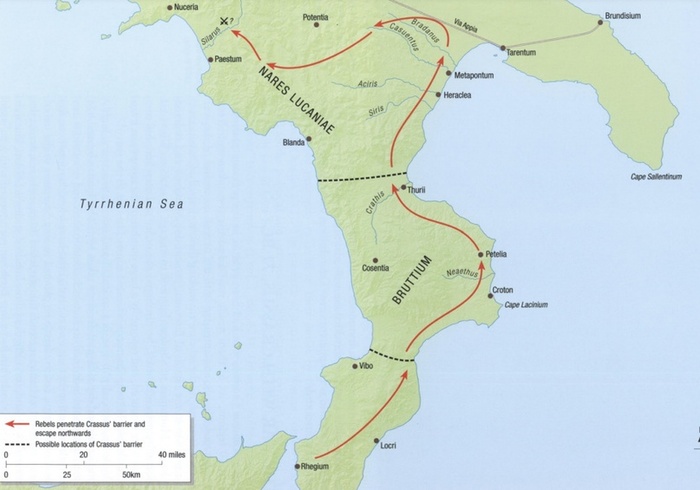

Восстановив дисциплину, Красс начал теснить Спартака на юг. Не вступая в крупные схватки, он дал армии набраться опыта и восполнить боевой дух, прежде чем решился на крупное сражение у местечка Фурии, в котором одержал победу. Положение на юге Италии внезапно стало не очень комфортным для Спартака, и он выбрал довольно очевидное решение: перенести войну на более удобный театр боевых действий - в Сицилию. Во-первых, это был остров с огромным числом рабов, которые уже дважды восставали в предыдущие 50 лет. Во-вторых, если там удастся закрепиться, то обороняться от римлян будет проще.

Была у этого плана лишь одна проблема - у Спартака не было флота. Попытка договориться с киликийским пиратами (во все бочки затычка по версии римлян) по неизвестной причине провалилась, и Спартак в конце года оказался заперт на Регийском полуострове на самом кончике итальянского сапожка, не имея возможности никуда бежать. Красс же решил не тратить войска в бесполезной мясорубке и попросту заморить рабов голодом - благо на дворе зима и еды восставшим взять особо неоткуда. В этом плане ему отлично помогала киллер-фича римских легионеров, которые легким движением руки превращались в лучший стройбат эпохи. Воины Красса возвели древо-земляную стену которой перекрыли весь полуостров, не давая восставшим сообщаться с другими частями Италии.

Казалось, что успех был гарантирован, но, расслабившись, римляне потеряли бдительность и одной ночью орда рабов прорвала окружение и вырвалась на оперативный простор.

Дальнейшие действия Спартака не совсем понятны: его рывок к Брундизию можно расценивать, как ложный маневр, так и возможную надежду на бегство оттуда морем, если повезет. Поворот на северо-запад мог быть как попыткой оторваться от Красса и потом вдоль побережья уйти в сторону Альп, так и желанием вернуться в Кампанию, где Спартак мог надеяться набрать новых солдат в свою заметно поредевшую армию - к этому моменту с ним было, скорее всего, не больше 40 тысяч бойцов, хотя античные историки писали о вдвое большем числе.

При этом на хвосте у Спартака постоянно висел Красс. У того очень сильно поджимало время. Помпей уже установил на одном из перевалов, ведущих в Испанию, стеллу, где хвастался захватом 876 городов, в которые он, видимо, записал вообще любые поселения в Испании. Теперь его армия ускоренным темпом двигалась в Италию. Красс должен был понимать, что Помпей оттеснит его от командования войной и потому торопился. Гонка со Спартаком завершилась в апреле 71 года до н.э. на реке Селе в Кампании, где в кровавом и жестоком сражении армия рабов была наголову разбита, а Спартак погиб.

Армия победителя Спартака направлялась в Рим по Аппиевой дороге, оставляя за собой на всем её протяжении от Капуи до Вечного города кресты с распятыми рабами. 6000 тысяч красноречивых свидетельств победы Красса над восставшими, которых никто до этого не мог одолеть.

Со смертью Спартака и гибелью его армии организованное сопротивление Риму закончилось. Хотя по Италии еще долго бродили довольно крупные шайки рабов численностью в сотни бойцов, занимавшиеся типичным бандитизмом, но восстание со смертью Спартака было подавлено. Одну из таких шаек по пути в Рим обнаружит Помпей, насчитавший в ней аж 6000 рабов. О столь грандиозной победе Помпей Великий поспешил сообщить сенату: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил самый корень войны».

Армии Помпея и Красса расположились около Рима. Помпей ожидал триумфа за Испанию, Красс же просто ждал. Триумф был ему не положен - слишком мало чести за разгром рабов. Но вот армию распускать сенат его пока не просил, а то мало ли что. За последние годы римские военачальники всякое устраивали, особенно Помпей. А Красс - сразу видно, что надежный человек и так спокойнее.

Народ же Рима ликовал. В городе в тот год было два самых популярных человека - Помпей и Красс. Когда оба они выставят свои кандидатуры на пост консулов, ни у кого и сомнения не будет в том, кто же победит. Ну да, для Помпея сенату пришлось выписать специальное постановление, разрешающее участвовать в выборах, не удовлетворяя части критериев. Практика эта не новая и до Суллы так нередко поступали, обычно, если между двумя консульствами был слишком маленький перерыв. Ну а то, что Помпей, вопреки обычаям, не удовлетворял ВООБЩЕ ВСЕМ требованиям к консулу, ну так времена такие и человек такой, тем более он все же заслужил.

Сулланцы в сенате могли быть спокойны, ведь оба консула были из ближнего круга умершего диктатора, а значит, они свои и не будут ломать его наследие. Как же они ошибались…

Источники

Кембриджская история древнего мира. Том 9. Последний век Римской Республики. 146-43 гг. до н.э.

Циркин Ю. Б. «Гражданские войны в Риме. Побежденные»

Osprey. Warrior 39. Gladiators 100BC - AD200

Любимова О.В. «Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х годов I в. до н.э.»

Любимова О.В. «Римская политика в 70-е гг. до н.э. и проблема прав трибунов (историография проблемы)»

Сергеенко М.Е. «Жизнь древнего Рима»

Велюханова Е.В. «Восстание Спартака»

Osprey. Fields N. «Spartacus and the slave war 73-71 BC. A gladiator rebels against Rome»

Крынкин С.М. «Спартак: версии о происхождении (научный подход вразрез с литературно-легендарным»

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Восстание Спартака. Часть III. Год позора

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Читайте ранее:

Восстание Спартака. Часть I. Рим без Помпея

Восстание Спартака. Часть II. Бунт!

Мы можем только догадываться, какую реакцию в Риме вызвали новости о бегстве гладиаторов из школы Батиата. Событие это однозначно стало на какое-то время самым обсуждаемым, так как доселе ничего подобного не было, а потому перемывание косточек Батиата должно было развлечь жителей Вечного города длинными зимними вечерами.

Провал претора Клавдия Глабра, чью трехтысячную армию разгромила сотня гладиаторов, должен был вызывать уже иные эмоции - удивление и немножко опасения. Последние крупные восстания рабов были, конечно, уже давненько - в конце 2 века до н.э. на Сицилии. Но в памяти они должны были сидеть крепко. Тогда отвоевывать римскую житницу пришлось долго, кроваво и с применением регулярной “домарианской” армии. Сейчас, до римлян начало доходить, что возможно, на юге Италии творится нечто подобное и своё “фи” в отношении рабов надо бы поубавить.

Осенью на подавление восстания был послан новый претор - Публий Вариний. Судя по всему с ним был послан куда более сильный отряд, скорее всего, не меньше 6-8 тысяч человек. Недооценивая численность восставших (а их к тому моменту были уже десятки тысяч) и их боеспособность, Вариний разделил свои силы, которые спартаковцы разбили по частям. Виллы на юге горели десятками, силы восставших были столь многочисленны, что они могли устроить осаду и штурм небольших городов. Фактически, на конец 73 года до н.э. Республика потеряла контроль над югом Италии. Это не значит, что мятежники получили контроль над ним - крупные города все же могли себя защитить - но вот сельская местность была одной большой серой зоной.

Интересно, что получив под свое руководство армию, Спартак не только начал наводить в ней “римские” порядки, но и воспроизводить прочие чисто римские культурные и общественные традиции. Например, после смерти важных персон устраивались традиционные римские гладиаторские бои, вот только бились в них сами римляне из пленных. Отношение у античных авторов к этому было мягко говоря негативным, скорее, как к изощренной издевке. Но не все исследователи вопроса столь однозначно следуют такой трактовке. Все же в архаичную эпоху был крайне важен символический эффект действий. Перенимая у римлян наиболее значимые традиции, восставшие могли тем самым в своих глазах легитимировать себя: одно дело сброд восставших рабов, совсем другое - легионы, мало отличимые от римских, с римскими же традициями. Этот образ буквально кричал - теперь мы тут власть, теперь мы тут римляне!

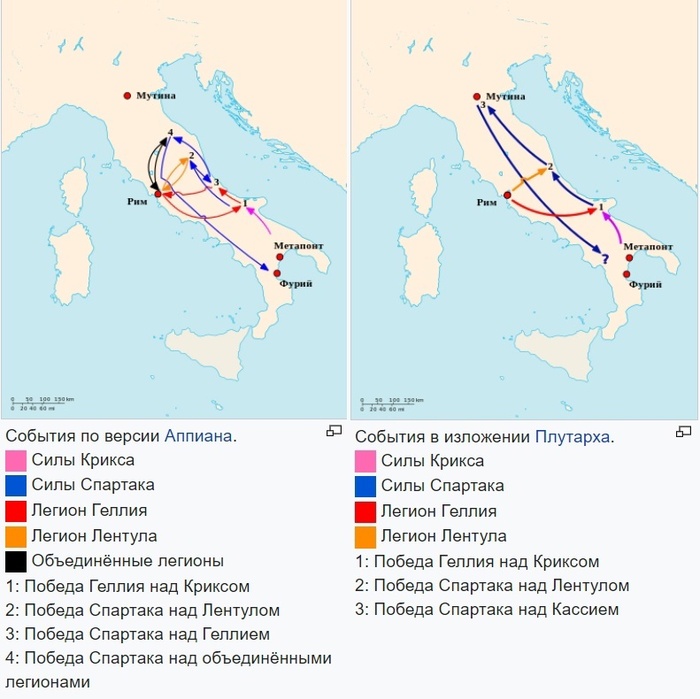

Сложившаяся на юге Италии ситуация явно требовала вмешательства консулов, но оба консула 73 года до н.э., видя все что происходит на юге Италии, помахали ручками и удалились в выделенные им провинции. Решать проблему остались консулы 72 года до н.э. Луций Геллий Публикола и Гней Корнелий Лентул. На этот раз была проведена настоящая мобилизация и оба консула отправлялись на юг воевать с армиями по 30 тысяч солдат. Есть только один нюанс: все источники сходятся в том, что оба консула имели всего по 2 легиона, т.е. примерно 10 тысяч солдат, а остальные бойцы - это ауксиларии, набранные из неграждан и хуже вооруженные и вымуштрованные. В то же время победы прошлого года позволили Спартаку заметно подтянуть качество выучки своих солдат, многие из которых скорее всего до попадания в рабство уже имели военный опыт - чаще всего в рабство попадали именно военнопленные. Точная численность восставших неизвестна - её оценки гуляют от 60 тысяч до 120 тысяч.

А заодно Спартак теперь мог изменить планы - вместо продолжения грабежа юга Италии он решил идти на север. Историки по сей день спорят, было ли это решение самого Спартака или, наоборот, его к этому решению принудило большинство командиров его армии. Судя по тому, что часть восставших остались на юге и продолжили предавать огню и мечу все подряд, вероятно Спартак рассчитывал все же прорваться за пределы Республики. А там можно было уже или отвоевать себе местечко под солнцем самому, или разбежаться по домам. Главное было вырваться из Италии. Но вы же знаете римлян, у них есть только одно место, куда могут все рваться - в Рим, а потому начало движения армии восставших на север было расценено, как намерение ударить в самое сердце Республики, и оба консула срочно выдвинулись на перехват.

Так как консулы двигались разными маршрутами, то Спартак тоже поделил армию: одну половину он отдал своему соратнику Криксу для блокирования Геллия, а сам Спартак собирался разбить Лентула. Одной из причин побед Спартака был талант, которым обладали далеко не все военачальники эпохи - он предпочитал вступать в бой только на выбранном им поле боя, когда у него есть преимущества. Армию Лентула Спартак, судя по всему, подловил на переправе через реку и нанес тяжелое поражение, заставившее консула отступить. Крикс был менее удачлив и его наголову разбил Геллий.

А вот дальше история становится мутной, как воды Тибра. То ли Спартак после разгрома Лентула кинулся мстить за Крикса и таки разбил Геллия, то ли Геллий или сенат, испугавшись, что Рим может оказаться беззащитным, отозвал консулов к городу. Армия Спартака же промаршировала вдоль восточного побережья до Пицена, где при не очень понятных обстоятельствах и решительно непонятно с кем (то ли с армиями обоих консулов, то ли с 10-тысячным корпусом проконсула Цизальпинской Галлии) произошло сражение, которое Спартак выиграл, но по неясным причинам прекратил движение на север и повернул на юг, пройдя вблизи Рима. Из-за чего даже ряд современных историков, не то что сами римляне, полагает, что Спартак хотел взять Рим, хотя никаких доказательств этому нет.

Версии почему Спартак вновь повернул на юг, разнятся, причем вместе с конечной точкой его маршрута: если он собирался соединиться с Серторием, то непонятно зачем было идти в сторону Альп, когда есть удобный путь вдоль берега; если он собирался перебраться в Фракию, то неясно, почему римские историки утверждают, что двигался он в сторону Альп, которые вообще в другой стороне. Версия, что воины Спартака испугались перехода через Альпийские перевалы поздней осенью, вполне правдоподобна, но тогда непонятно, почему было не попытаться закрепиться на севере, перезимовать, а весной уйти таки на север. В общем вопросов много, ответов мало.

У меня есть совершенно ничем не подкрепленное предположение, что на самом деле никакие Альпы Спартак пересекать не хотел. Подумайте сами - под его началом орда от 50 до 100 тысяч по разным оценкам. Снабжает едой она себя почти исключительно реквизициями (т.е. грабежом). Положим, что эта орда перевалит за Альпы, а дальше то что? Эту ораву кормить же надо. Положим, галлы разбредутся по домам, а бывшие рабы, происходившие из других частей средиземноморья что? Всего 50 лет назад вот по этим самым местам прокатилась орда кимвро-тевтонов и местным явно не улыбалась перспектива получить у себя кучу голодных ртов, готовых в случае чего еду отнять.

Спартак должен был это понимать и потому, если он был настолько умен, как его принято выставлять, то он должен был искать возможность где-то осесть хотя бы на время. И возможно, что не в Испании и не в той Галлии, что за Альпами (Трансальпийской), а в её римской части (Цизальпинской и Нарбоннской). Ведь в числе рабов было много галлов, происходивших как раз из этих мест. Они могли обещать Спартаку, что как только его армия приблизится, то местные восстанут и сметут римлян, освободив от тех кучу земли. Опыт такой в принципе был при Ганнибале, правда неудачный. Вот только при приближении армии восставших никаких бунтов и мятежей галлов не произошло, даже после проигранного там римскими войсками сражения. Местным галлам, получившим недавно права латинского гражданства, были все эти восстания вообще не нужны и поэтому, поняв тщетность попыток закрепиться тут, где нет большого числа рабов, служащих подпиткой армии Спартака, он развернулся.

В конце-концов римлянам было вообще не важно, почему воинство восставших вновь двинется на юг. Их в этот момент волновало другое: как же вообще завершить этот кризис?!

Продолжение следует...

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!