Преемственность эпох

XV век стал временем удивительных исторических параллелей. В землях Богемии развернулось масштабное противостояние, которое во многом повторяло события далёкого прошлого, известные как маркоманские войны. Однако теперь конфликт обрёл новое звучание и смысл.

Историческая параллель

Гуситское движение (1419–1434 гг.) — это не просто средневековый конфликт, а новое воплощение извечной борьбы на границах цивилизованного мира. Подобно древним маркоманам, восставшие чехи бросили вызов существующему порядку, создав уникальную систему обороны и управления.

Глава 12. Эпилог: мир установлен, маска надета, «Коммод» сыгран

Война завершилась не героическим подвигом последнего легиона, а налаженным порядком. После подписания договора в Йиглаве (1436 год) и принятия кратких нормативных актов 1439–1441 годов система работала как отлаженный механизм: суды действовали по установленным процедурам, присяги приносились по единому образцу, дозоры несли службу на переправах, а «торжественные» мероприятия проводились в конце июня. К 1447 году активность постепенно сошла на нет: папа Евгений IV ушёл, нормативный язык уже жил своей жизнью, а сцена была передана дальше. На этом реальная история конфликта завершилась. Всё последующее — лишь оформление исторической памяти.

1. Что осталось после войны (1441–1447)

Пограничные территории были урегулированы правовыми нормами. Умеренные силы были интегрированы в общую систему управления, а радикалы были вытеснены с помощью правовых механизмов, а не военной силы.

Города вернулись к мирной жизни. Серебро из Кутной Горы снова поступало в оборот, ярмарки проводились по расписанию, тарифы были унифицированы.

Военная сила стала «узловой». Гарнизоны размещались только в стратегически важных точках — у мостов и перевалов. Вместо масштабных походов осуществлялись лишь караулы и ротации войск.

2. Поздний этап: зачем был создан образ «Коммода» (1499–1503)

Чтобы закрепить урок умеренности, к «правлению Марка» был добавлен финал — борджианский период.

Завоевание Романьи (1499–1501): стремительное присоединение синьорий, показательные расправы, демонстрация силы как метод воспитания.

Сенигаллия (конец 1502 года): показательное наказание бывших союзников — демонстрация власти вместо правовых норм.

1503 год: смерть Александра VI и крах всей конструкции. «Коммод» потерпел поражение не в бою, а при смене власти. Урок прост: когда закон заменяют произволом, система держится лишь до первой смены власти наверху.

3. Как из войны сделали «античность»

Топонимы заменили ролями. Реальные названия — Лаба, Влтава, Моравские Врата — исчезли, остались лишь абстрактные понятия: «граница», «варвары», «мир».

Канцелярские документы превратили в «Размышления». Безличные формулировки заменили личными высказываниями, и папка с нормативными актами превратилась в «книгу мудреца».

Неделю официальных мероприятий сжали до «триумфального дня». Исчезли списки свидетелей, сметы и отчёты о выплатах — остались лишь лавры на площади.

Йиглаву переименовали в вечное умиротворение. Вместо конкретной формулы о причастии появилась обобщённая формулировка «умиротворение провинций».

4. Кто такой «Марк Аврелий» в этой истории

Он не личность, а символ единства центра. Курия обеспечила язык и обряды, Империя — военную мощь и дипломатическую сеть, города — материальную базу и площадку для действий. Их согласованные действия и составили то, что называют «правлением Марка»: пограничные территории были приведены к миру, мир — к закону, закон — к видимым ритуалам. Далее система работала по инерции: скрепляющий состав застыл, механизм продолжал функционировать.

5. Список соответствий (кратко и по существу)

«Дунай и маркоманны» → Богемия и Моравия, Усти (1426), Тахов (1427), Домажлице (1431), Липаны (1434).

«Умиротворение провинций» → Йиглава (5 июля 1436), формула о причастии + система присяг, судебная система, финансовая администрация.

«Законы Марка» → Флоренция и Рим, 1439–1441, краткие нормативные акты о единстве и порядке, которые зачитывались вслух и сразу исполнялись.

«Триумфы» → лето 1440, неделя официальных мероприятий, назначений и выплат.

«Коммод» → Борджиа, 1499–1503, финальный урок о цене произвола.

6. Основные выводы

Эта война была выиграна не героизмом, а правильной организацией. Вагенбург и артиллерия дали пограничным территориям шанс на выживание; Йиглава превратила этот шанс.

Глава 13. Детальная хронология «маркоманских войн»: сопоставление исторических реалий (1426–1447) и их античной интерпретации

I. Предвоенный период и формирование «дуумвирата» (1425–1431)

1425–начало 1426 года. Территория Чехии и Моравии. Мобилизация оборонительных сил

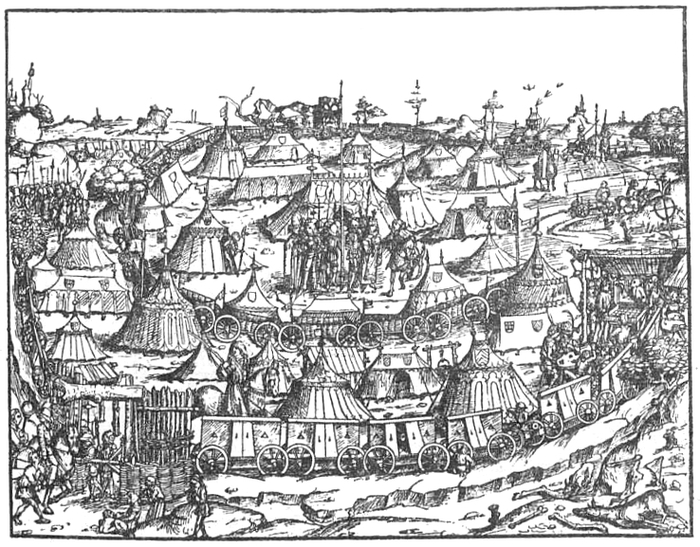

В указанный период осуществляется масштабная подготовка оборонительных сооружений. Города и таборитские лагеря активно внедряют систему вагенбургов, совершенствуют тактику «огневого вала» и отрабатывают элементы маршевой дисциплины.

Античная интерпретация: подготовка варварских племён к прорыву оборонительных линий вдоль Дуная.

Комментарий: так называемый «прорыв дунайской черты» в действительности представлял собой комплексную технологическую реформу оборонительных сооружений.

Лето 1426 года. Усти-над-Лабем. Переломный момент в военных действиях

Коалиционное наступление имперских сил было успешно отражено посредством вагенбурга, что привело к переходу стратегической инициативы к обороняющейся стороне.

Античная интерпретация: первый прорыв оборонительных линий маркоманнами и квадами, вызвавший панику среди римских гарнизонов.

Комментарий: именно события в Усти положили начало легендарному «обвалу границы».

1427 год. Тахов. Срыв «священного похода»

Наступление крестоносных сил было остановлено у табора. Попытки штурма не увенчались успехом, наступательный импульс иссяк.

Античная интерпретация: осада варварского лагеря, при которой римские войска не решились на генеральное сражение.

Комментарий: так называемая «стойкость легионов», упоминаемая в учебниках, в действительности являлась результатом грамотной обороны повозочной крепости.

1431 год. Базель. Начало переговорного процесса («соборный коридор»)

Инициатива Папы Евгения IV и его легатов по смещению акцента с военных действий на дипломатическое урегулирование конфликта.

Античная интерпретация: перевод военных действий императором в дипломатическое русло.

Комментарий: формирование реального союза между курией и Империей, впоследствии трансформированного в легенду о дуумвирате Марка и Вера.

14 августа 1431 года. Домажлице (Таус). Психологический перелом

Крестоносный лагерь дезорганизован под воздействием знамён и хорового пения, что вынудило папского легата к поспешному отступлению.

Античная интерпретация: «чудо на границе» или «обращение врага знаменами».

Комментарий: описанное в учебниках «чудо» фактически воспроизводит сцену психологического коллапса крестоносного лагеря у повозочного фронта.

II. Преодоление внутреннего раскола радикального движения и достижение мирного урегулирования (1432–1436)

1432–1433 годы. Прага, Кутна Гора. Процесс консолидации умеренных сил

Представители городских элит и части знати активно работают над формированием основ будущего мирного договора. Происходит постепенное выстраивание конструктивного диалога.

Античная интерпретация: римская стратегия по дезорганизации вражеской коалиции.

Комментарий: так называемая доктрина «разделяй и властвуй», описанная в исторических источниках, в действительности являлась естественным процессом политической эволюции фронтира.

31 мая 1433 года. Рим. Интронизация Сигизмунда в качестве императора

Состоялось символическое закрепление военно-политического союза через церемонию коронации, что придало дополнительный импульс переговорному процессу.

Античная интерпретация: восстановление императорского престижа.

Комментарий: данный акт являлся демонстрацией прямой поддержки курии имперской власти с целью доведения конфликта до мирного урегулирования.

30 мая 1434 года. Липаны. Разгром радикального крыла движения

Умеренная коалиция одержала победу над силами «сирот» и таборитов, что создало благоприятные условия для начала мирных переговоров.

Античная интерпретация: подавление мятежных настроений в провинциях.

Комментарий: данные события следует рассматривать не как акт покорения отдельных племён, а как устранение внутренних препятствий на пути к достижению мира.

1435 год. Серия предварительных съездов. Подготовка мирного соглашения

Работа специальных комиссий по урегулированию имущественных споров, разработка и тестирование формулировок присяг.

Античная интерпретация: подготовка провинций к процессу умиротворения (pacatio).

Комментарий: происходит постепенный переход от военного противостояния к административному урегулированию конфликта.

5 июля 1436 года. Йиглава. Подписание мирных компактов

Заключён мирный договор, включающий следующие положения:

признание права мирян на причастие

восстановление традиционного судопроизводства

возвращение фискальной системы

установление системы присяг

Античная интерпретация: процесс умиротворения провинций (pacatio provinciarum).

Комментарий: данный договор представляет собой единственный реально действующий «римский мир», отличающийся конкретикой и исполнимостью условий.

III. «Восточный фронт» как альтернатива военным действиям и формирование «законов Марка» (1438–1441)

1438 год. Феррара. Деятельность церковного собора в условиях эпидемии

Собор функционирует в неблагоприятных условиях: введены карантинные меры, наблюдаются перебои в снабжении участников.

Античная интерпретация: период Антониновой чумы.

Комментарий: реальные санитарно-эпидемиологические проблемы впоследствии были мифологизированы как «испытание мудрости».

10 января 1439 года. Перенос собора во Флоренцию

Флоренция берёт на себя финансовое обеспечение собора, организацию порядка и создание условий для публичных оглашений.

Античная интерпретация: император определяет оптимальный центр для решения проблем.

Комментарий: переход к ведению «войны» посредством кратких публичных заявлений и формул.

6 июля 1439 года. Флоренция. Заключение унии с греческой церковью

Приняты основополагающие решения, включающие формулы primatus, caput, plena potestas и принципы церковного единства.

Античная интерпретация: издание законов Марка Аврелия, провозглашающих власть как инструмент порядка и приоритет общего над частным.

Комментарий: канцелярская документация легко трансформируется в «государственную мудрость правителя».

Конец июня — начало июля 1440 года. Флоренция. «Идеальная неделя»

Проведение серии важных мероприятий: оглашение документов, принятие присяг корпорациями, осуществление назначений и выплат.

Античная интерпретация: триумфальные события эпохи Марка.

Комментарий: недельная серия мероприятий была впоследствии сведена в образ «триумфального дня».

20 апреля 1441 года. Рим. Закрепление антиконциллярной позиции

Официальное оформление приоритета папского принципата в краткой форме, без указания конкретных имён.

Античная интерпретация: издание второго свода законов Марка.

Комментарий: завершение формирования языка, на котором реально функционировал механизм мирного урегулирования.

IV. Этап затухания конфликта и сохранение мирного порядка (1442–1447)

1442–1446 годы. Территория Чехии и Моравии. Реализация мирного соглашения

Проведение стандартных процедур: принесение присяг по утверждённому шаблону, ротация небольших гарнизонов, восстановление торговых тарифов и ярмарочной деятельности.

Античная интерпретация: поддержание порядка в провинциях.

Комментарий: устойчивость мирного режима обеспечивалась не идеологическими лозунгами, а чёткой процедурой.

23 февраля 1447 года. Смерть Папы Евгения IV. Переход власти к Николаю V

Завершение формирования «ядра Марка»; административные механизмы и ритуалы продолжают функционировать по инерции.

Античная интерпретация: смена эпохи после кончины императора.

Комментарий: реальное завершение конфликта происходит не в результате финального сражения, а посредством административного решения.

Сопоставление античных и реальных локаций конфликта

Анализ соответствий

Дунайская линия (Vindobona, Carnuntum, Brigetio) находит прямое соответствие в реальных коридорах Лаба–Влтава, южной дороге на Вену и Моравских Вратах. Все эти точки являлись ключевыми транспортными узлами, стратегическими пунктами переправ и размещения военных сил.

Вторжение в Италию и осада Аквилеи мифологизировано отразились в реальном развале крестоносного лагеря под Домажлице 1431 года. В обоих случаях это кульминация попытки решительного военного удара, за которой последовал крах первоначальных планов.

Чудо дождя при квадах имеет параллель в психологическом сломе коалиции у Домажлице. Оба события преподносились как божественное вмешательство, хотя в реальности были результатом продуманной военной тактики с использованием знамён, хорового пения и ритмичных действий.

Pacatio provinciarum (умиротворение провинций) трансформировалось в Йиглавские компакты от 5 июля 1436 года. В обоих случаях речь идёт о конкретном юридическом документе, включающем систему присяг и восстановление судебной и фискальной системы.

Триумф в Риме 176 года нашёл отражение в серии публичных мероприятий во Флоренции конца июня — начала июля 1440 года. Оба события представляли собой тщательно организованный ритуал утверждения новых норм с учётом календарного и финансового аспектов.

Законы Марка и его «Размышления» стали литературной обработкой реальных кратких дефиниций 1439–1441 годов, созданных во Флоренции и Риме. Канцелярская проза была преобразована в философские высказывания правителя.

Итоговый анализ

Реальная хронология конфликта без мифологизации выстраивается следующим образом:

1426 год — успех обороны в Усти

1427 год — остановка наступления в Тахове

1431 год — психологический перелом у Домажлице

1434 год — разгром радикального крыла в Липанах

1436 год — юридическое закрепление мира в Йиглаве

После этих событий конфликт перемещается в плоскость дипломатических мероприятий:

Античная интерпретация успешно замаскировала реальные события под легенду о Дунае, чудесах, законах и триумфах. Однако при детальном рассмотрении прослеживается совпадение функциональных этапов:

Прорыв оборонительных линий

Истощение наступательных возможностей

Моральный коллапс противника

Преодоление внутреннего раскола

Заключение мирного договора

Законодательное закрепление

Публичное утверждение достигнутых результатов

Глава 14. Религиозный контекст «маркоманских войн»: хронология окатоличивания славянских земель (1426–1447) с античными параллелями

В данной главе под окатоличиванием понимается институциональное возвращение пограничных общин в латинский правовой и культовый порядок посредством системы договоров, епископских назначений, присяг, городского обряда и униатских формул.

I. Чехия и Моравия (центральное ядро фронтира)

1426–1431 годы. Период «крестовых походов» против Чехии

Формируется религиозная рамка конфликта через использование римского дискурса «общего дела». Практическим результатом становится серия неудач коалиционных наступлений.

Античная параллель: натиски варваров на дунайской границе и стойкость римских защитников.

14 августа 1431 года. Домажлице (Таус)

Провал «священного похода» при непосредственном участии папского легата. Происходит перелом в моральном состоянии сторон, что вынуждает центр перейти от карательной риторики к переговорному процессу.

Античная параллель: легендарное «чудо на границе», когда враг бежал при виде римских знамён.

1432–1434 годы. Консолидация умеренных утраквистов

Городские элиты Чехии осуществляют переход от лагерного существования к модели «общины в праве». Начинается подготовка к интеграции в латинскую систему при сохранении права на причащение под двумя видами.

Античная параллель: римская стратегия по расколу варварской коалиции.

30 мая 1434 года. Битва при Липанах

Разгром радикального крыла освобождает пространство для мирных переговоров.

Античная параллель: усмирение мятежной провинции.

5 июля 1436 года. Подписание Йиглавских компактов

Утверждается юридическая формула мирного урегулирования:

признание права мирян на причащение под двумя видами

сохранение общего церковного порядка

запуск системы присяг

восстановление судебной системы

нормализация фискальных отношений

Это становится основой католической интеграции фронтира в минимально необходимой форме.

Античная параллель: процесс pacatio provinciarum (умиротворение провинций).

1436–1439 годы. Этап «мирной развертки»

Реализуются следующие меры:

назначение специальных комиссаров для контроля за исполнением мирного договора

восстановление епархиального финансового управления

приведение городских уставов в соответствие с латинской нормой

признание утраквистского обряда как допустимой особенности

Античная параллель: издание законов и справедливых постановлений в духе правления Марка Аврелия.

II. Силезия, Лужицы, Верхняя и Нижняя Лужица: зона интеграционных процессов

Период 1431–1437 гг. характеризуется активизацией церковно-административной деятельности в приграничных регионах. Через систему капитулов и епископских визитаций осуществляется восстановление латинских церковных дисциплин и фискальных сборов. Города приводятся к присяге на основе формулы церковного единства.

Античная параллель: процесс возвращения тыловых провинций к римскому административному и религиозному порядку.

III. Польско-литовская уния и русинские епархии: западнорусский ареал

В 1430-х годах наблюдается консолидация католического ядра в Польском королевстве на фоне гражданской смуты в Великом княжестве Литовском (1432–1435). Католическая корона сохраняет рамки унии с великим княжеством, при этом русинские земли, сохраняя православную церковную иерархию, включаются в общеевропейскую систему договорного права.

Античная параллель: римская империя удерживает контроль над восточными территориями.

6 июля 1439 года состоялось подписание Флорентийской унии митрополитом Киевским и всея Руси Исидором. Данное событие стало определяющим в религиозной политике восточнославянского региона, поскольку киевская кафедра официально признала унию на уровне общеевропейского собора, что открыло прямой канал распространения латинского влияния на русинские земли.

Античная параллель: символическая победа на восточном направлении/принуждение Парфии к миру посредством дипломатических формул.

В период 1440–1441 гг. происходит активная публикация унии в коронных землях и Великом княжестве Литовском. Осуществляется миссионерская деятельность митрополита Исидора в Московском великом княжестве, однако его попытки провозглашения унии встречают политическое сопротивление. В 1441 году московские власти отвергают латинскую формулу и смещают митрополита.

Античная параллель: отказ варварских племён принять римское законодательство.

Итоговый вывод: католическое влияние распространяется на западнорусские территории, однако на северо-восточном направлении сталкивается с политическим противодействием, что приводит к формированию чёткой границы распространения униатского влияния.

IV. Хорвато-далматинский и боснийский регион: южнославянский западный пояс

В 1430-х годах францисканский орден проводит масштабную наблюдательную реформу, укрепляя латинские церковные структуры в пограничных зонах. Орденские сети, преимущественно францисканские, осуществляют перераспределение ресурсов, сохраняя католическую инфраструктуру вдоль Адриатического побережья.

Античная параллель: деятельность римских префектов по укреплению пограничных укреплений и лагерей.

Период 1437–1441 гг. характеризуется стабильностью католического влияния в регионе при смене монархов венгерской короны: от Сигизмунда к Альбрехту II, а затем к Владиславу III. Сохраняется преемственность латинской церковной дисциплины в Хорватии и Далмации, подтверждаются права епископата и фискальные привилегии церковных кафедр.

Античная параллель: смена провинциальных наместников без изменения базовых принципов римского административного порядка.

V. Сербия, Босния и северная Адриатика: зона встречных религиозных влияний

Период 1439–1442 гг. отмечен значимостью Флорентийского собора и его влиянием на Балканский регион. Униональные формулы, заключённые с восточными церквями (включая балканских иерархов, где это было возможно), предоставили Риму весомый аргумент для осуществления покровительства латинским общинам в православной среде.

Античная параллель: процесс возвращения восточных провинций под римское влияние и принятие ими обязательств перед Римом.

В середине 1440-х годов происходит укрепление латинских капитулов в прибрежных городах Далмации. Формируется специфическая ситуация, при которой католический порядок консолидируется в приморских городах, в то время как внутренняя территория сохраняет православное вероисповедание. Католическое влияние концентрируется в городских центрах, судебной системе и вдоль торговых маршрутов.

Античная параллель: существование римских колоний на пограничных территориях.

VI. Итальянская сцена как катализатор окатоличивания северных славянских земель

Ключевыми событиями данного процесса становятся:

Перенос собора во Флоренцию (10 января 1439 г.)

Заключение Флорентийской унии (6 июля 1439 г.)

«Идеальная неделя» публикаций (конец июня — начало июля 1440 г.)

Закрепление антиконциллярной линии (1441 г.)

Данные события формируют комплексный механизм интеграции северных славянских земель (Чехии, Силезии, Лужиц) в латинскую церковную систему через следующие элементы:

Йиглавская формула легализует утраквистское течение как допустимую особенность в рамках канонического права

Епископские и городские процедуры обеспечивают практическое внедрение новых норм

Итальянская сцена выступает образцом для подражания и распространения унифицированных церковных практик

Античная параллель: процесс, аналогичный формированию системы «законы Марка — триумфальное утверждение — умиротворение провинций», где каждый элемент играет свою роль в общей системе интеграции периферийных территорий.

Итоговый результат данного процесса заключается в создании целостной системы, где юридические нормы, обрядовые практики и финансовые механизмы обеспечивают устойчивое включение северных славянских земель в латинскую церковную структуру.

VII. Сводная хронология (1426–1447): религия как инструмент мирного урегулирования

Основные этапы религиозного процесса

Период 1426–1431 гг. характеризуется использованием риторики «священного похода», которая не приносит ожидаемых результатов. Моральный кризис под Домажлице приводит к смене стратегии на договорную основу.

1432–1436 гг. — этап подготовки и подписания Йиглавских компактатов, предусматривающих включение Чехии в латинскую церковную систему с сохранением особой литургической практики (причащение под двумя видами).

1438–1441 гг. отмечены униональными процессами и формированием единого латинского правового поля для северного и восточного направлений. Религия становится универсальным инструментом имплементации мирного порядка.

1440–1441 гг. характеризуются попытками расширения влияния на восточные территории через миссионерскую деятельность (миссия митрополита Исидора). Установлен предел воздействия: западнорусские земли вовлечены в процесс, однако московское ядро остаётся закрытым для латинских инициатив.

1442–1447 гг. — период сохранения мирного статус-кво в Чехии и Моравии. Латинские церковные структуры в хорвато-далматинском регионе поддерживаются через монархическую власть и орденские организации.

Содержание процесса окатоличивания

Правовой аспект включал признание папского примата и униональных формул через публичные акты (Флорентийский собор), которые впоследствии закреплялись в уставных документах и присягах.

Иерархическая составляющая предусматривала восстановление епархиальной дисциплины, утверждение прав кафедр, контроль над назначениями и финансовыми потоками.

Литургическое измерение для чешских земель выражалось в легализации причащения под двумя видами как договорного элемента, интегрированного в общую систему.

Финансово-городской компонент заключался в восстановлении церковных сборов, пошлин, ярмарочных привилегий для кафедр и капитулов. Городская административная система обеспечивала имплементацию религиозных норм в повседневную жизнь.

Обрядово-публичный аспект реализовывался через чтение нормативных актов и присяги городских корпораций в специально организованные «триумфальные» недели, что способствовало трансформации религиозных формул в общеобязательные правила.

Заключительные выводы

Религиозный аспект «маркоманских войн» представлял собой комплексную католическую интеграцию северных славянских земель посредством Йиглавского договора и флорентийско-римского пакета нормативных актов.

В различных регионах данный процесс имел свои особенности:

В Чехии и Моравии — формирование модели договорного католицизма (универсальный порядок с локальной литургической спецификой)

На западнорусском направлении — создание унионального коридора с политическим ограничением в Московском княжестве

В юго-западной зоне — формирование системы опорных латинских центров (корона и орденские структуры)

Таким образом, "античная" интерпретация свела этот сложный процесс к простой триаде: «мирные провинции — законы правителя — триумфальное утверждение». Однако за этой схемой скрывается чёткая хронологическая последовательность:

1426–1431 гг. — провал крестоносной риторики

1436 г. — заключение мирного договора

1439–1441 гг. — формирование униатского правового поля

1442–1447 гг. — закрепление достигнутых результатов и институционализация мирного порядка.

Концепция «язычества» эпохи Марка Аврелия представляет собой не столько аутентичное отражение социально-религиозной реальности поздней античности, сколько идеологически сконструированную оболочку, служившую интересам папской курии позднего Средневековья.

Данная конструкция выполняла следующие функции:

Идеологическое обоснование централизованной церковной власти

Доктринальное оформление требований единообразия в религиозной практике

Нормативное закрепление унифицированных форм подчинения церковной иерархии

Историко-политический анализ демонстрирует, что рецепция античного нарратива о Марке Аврелии была направлена на решение конкретных задач средневековой церковной политики:

Формирование единого центра религиозного авторитета

Стандартизация культовой практики

Внедрение унифицированной системы подчинения церковной власти

Методологический аспект исследования показывает, что обращение к античной тематике служило инструментом легитимации следующих церковных требований:

Установление верховенства церковной власти

Регламентация обрядовой практики

Формирование единой системы подчинения церковным установлениям

Таким образом, «языческий» контекст правления Марка Аврелия выступил не как самостоятельное историческое явление, а как концептуальная основа для реализации политических амбиций папской курии, направленной на создание унифицированной системы церковного управления и контроля.

Заключение. От мифологизированного античного нарратива к документальной базе XV века: методологические основания исследования

Настоящее исследование приобретает методологическую корректность при условии признания фундаментального тезиса: то, что традиционно рассматривается в учебной литературе как «жизнь и деяния Марка Аврелия», представляет собой конгломерат историко-политических практик и документальных источников периода 1426–1447 годов.

Определим ключевые концептуальные категории и источниковые основания. Это позволит избежать интерпретации материала исключительно в рамках литературной метафорики и сфокусироваться на документальной базе и ритуальной практике.

1. Политико-церковные основания: трансформация дискурса от персоналистического к институциональному

К середине XV века римская курия разработала три ключевые доктринальные формулы:

Принцип римского первенства.

Концепция обязательного единства.

Идея абсолютной власти как гаранта порядка.

Эти постулаты нашли отражение в соборных постановлениях и папских буллах. Например, 6 июля 1439 года было закреплено положение о первенстве апостольского престола и римского понтифика. В 1442 году окончательно оформилась доктрина о невозможности участия в вечной жизни вне Католической церкви.

Этот дискурс стал нормативной основой для:

Он определил парадигму эпохи, где субъектом управления выступал институциональный центр, а «внутренний голос стоика» представлял собой адаптированную служебную документацию.

2. Концептуализация «победы» и «мира» в политическом дискурсе XV века

Сущность победы в рассматриваемый период определялась не столько военными успехами, сколько документальным оформлением и практической реализацией конкретных политических решений. Критериями победы выступали:

Утверждение краткого, но юридически значимого текста

Последующее проведение процедуры присяг

Осуществление административных назначений

Организация системы выплат

Флорентийский контекст демонстрирует данную модель:

Перенос собора во Флоренцию (10 января 1439)

Принятие формулы унии (6 июля 1439)

Серия публичных оглашений

Институционализация «общего единства»

Северный фронтир иллюстрирует аналогичный механизм:

Военное поражение радикалов при Липанах (30 мая 1434)

Юридическое оформление мира через Йиглавские компактные статьи (5 июля 1436)

Ключевая формула: «communio sub utraque specie laicis conceditur» — «причащение под обоими видами допускается для мирян»

Восстановление системы обычного суда, фискальной службы и охраны дорог

Античная риторика использовалась для сокрытия технологических достижений XV века, таких как вагенбурги, огнестрельное оружие, учёт дорог, финансовая отчётность и регламентация публикаций. «Стоический формат» позволял абстрагироваться от имён и локаций, оперировать универсальными категориями и представлять политические решения как «вечные истины». В религиозном аспекте политика включала христианизацию, унификацию территорий и прагматичный подход вместо мифологизации «римского наследия».

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».