Что почитать (НаучПоп / Научная Фантастика)

Как это появилось?

Некоторые время назад сильно увлёкся потреблением информации с научно-популярным уклоном. Но как не заблудиться в миллионах книг? Ресурс то ограничен. А значит придётся выбирать.

Как сузить поле выбора? Я решил взять рейтинги и подборки. Стал копать в этом направлении. С насмотренностью начало приходить понимание, что в рейтингах где хоть кого-то выкидывают, в основном одни и те же. И вот те, кто наблюдаются в «приличных местах», связаны несколькими маркерами.

Какие маркеры мне на данный момент кажутся ярко перспективными:

- Топы книг в Дигитеке

- Попадание на книгу вот этого деревца фонда «Династия» от Дмитрия Зимина. Ну и конечно попадание в шорт листы премии Просветитель.

- Попадание на обложку книги обезьянки и человека, причисляющее его к библиотеке фонда «Эволюция».

Библиотека

Раздел 1. Законы науки и мышление(Математика, Рациональность, Научный метод, Когнитивные искажения, Нейрофизиология, Ошибки мышления, Доказательная медицина)

«Защита от темных искусств» Александр Панчин

«Рациональность: От ИИ до зомби» Элиезер Юдковский

«Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» Ричард Фейнман

«Объясняя религию» Паскаль Буайе

«Думай медленно, решай быстро» Каннеман

«Мир, полный демонов» Карл Саган

«Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда» Дуглас Хофштадтер

«Как не ошибаться. Сила математического мышления» Джордан Элленберг

«Недоверчивые умы: чем нас привлекают теории заговоров» Роб Бразертон

«Как работает разум» Стивен Пинкер

«Неприродная природа науки» Льюис Уолперт

«Предистория разума» Стивен Митен

«Фактологичность» Ханс Рослинг

«Сигнал и шум» Нейт Сильвер

«0,05 доказательная медицина» Пётр Талантов

«Пациент разумный» Алексей Водовозов

«Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса» Иэн Стюарт

«Математика для гуманитариев» Алексей Савватеев

«Математика космоса» Иэн Стюарт

Раздел 2. Законы природы(Физика, Теория относительности, Квантовая механика, Астрофизика, Астрономия, Изобретения и открытия)

«Космос» Карл Саган

«Краткая история времени» Стивен Хокинг

«Краткие ответы на Большие вопросы» Стивен Хокинг

«В поисках кота Шредингера. Квантовая физика и реальность» Джон Гриббин

«Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории» Брайан Грин

«Суперобъекты» Сергей Попов

«Темная сторона вселенной» Владимир Сурдин

«Теория всего» Стивен Хокинг

«Мир в ореховой скорлупке» Стивен Хокинг

«Астрономия. Популярные лекции» Владимир Сурдин

«Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карл Саган

«Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности» Брайан Грин

«Всё из ничего: Как возникла Вселенная» Краусс, Лоуренс Максвелл

«Фейнмановские лекции по физике» Сэндс; Фейнман; Лейтон

Раздел 3. Законы жизни(Абиогенез, Теория эволюции, Химия жизни (Клетки, ДНК), Антропогенез)

«Эгоистичный ген» Ричард Докинз

«Происхождение жизни: От туманности до клетки» Михаил Никитин

«Эволюция человека» Александр Марков

«Достающее звено» Станислав Дробышевский

«Сумма биотехнологии» Панчин Александр

«Лестница жизни» Ник Лейн

«Вопрос жизни» Ник Лейн

«От атомов к древу» Ястребов

«Расширенный фенотип» Ричард Докинз

«Слепой часовщик» Ричард Докинз

«Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века» Максим Франк-Каменецкий

«Она смеется, как мать: могущество и причуды наследственности» Карл Циммер

«Хлопок одной ладонью» Николай Кукушкин

Раздел 4. Художественный научпоп / Научная фантастика

«Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элиезер Юдковский

«Апофения» Александр Панчин

«Понедельник начинается в субботу» Стругацкие

«Я - робот» Айзек Азимов

«Гарвардский Некромант» Александр Панчин

«Драконы Эдема» Карл Саган

«Праща Давида» Марк Стиглер

«Звёздные дневники Ийона Тихого» Станислав Лем

«Конец Вечности» Айзек Азимов

«Анафем» Нил Стивенсон

«Политика и английский язык» Оруэлл

«Пасынки Вселенной» Роберт Хайнлайн

«Марсианин» Клиффорд Саймак

«Гиперион» Дэн Симмонс

«За миллиард лет до конца света» Стругацкие

«Квантовый Вор» Ханну Райаниеми

«Ложная слепота» Питер Уоттс

«Мошка в зенице господней» Нивен и Пурнель

Запрос

Большая часть книг из списка не прочитана. Часть книг, которые были в списке, улетели из него после прочтения. В связи с чем, вопрос к Вам. Читали ли Вы что-то из списка? Можете ли сказать про какую то из книг что-то конкретно плохое? Может что-то в списке смотрится «не в тему»? И конечно главный вопрос. Какой книги там точно не хватает?

Из научной фантастики интересует больше всего Твёрдая.

Данную библиотеку планирую регулярно "допиливать" у себя в телеграмме. А Ваши рекомендации вынесу в UPD данной статьи.

UPD (предложения из комментариев):

Раздел 1. Законы науки и мышление(Математика, Рациональность, Научный метод, Когнитивные искажения, Нейрофизиология, Ошибки мышления, Доказательная медицина)

"Записки врача" Версаев

"Черный Лебедь" Талеб

"Логические ошибки: как они мешают правильно мыслить" Уёмов

Раздел 2. Законы природы(Физика, Теория относительности, Квантовая механика, Астрофизика, Астрономия, Изобретения и открытия)

"Интерстеллар: наука за кадром" Кип Торн

Раздел 3. Законы жизни(Абиогенез, Теория эволюции, Химия жизни (Клетки, ДНК), Антропогенез)

«Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей» Жуков

Раздел 4. Художественный научпоп / Научная фантастика

"Марсианин" Энди Уир

"Солярис" Станислав Лем

"Непобедимый" Станислав Лем

"Задача трёх тел" Лю Цисинь

"Темный лес" Лю Цисинь

"Вечная жизнь смерти" Лю Цисинь

"Основание" Айзек Азимов

"Дверь в лето" Хайнлайн

"Насморк" Станислав Лем

"Футурологический конгресс" Станислав Лем

"Эхопраксия" Питер Уоттс

"Лестница из терновника" Максим Далин

"Семиевие" Нил Стивенсон

Александр Флеминг: Забытый гений за тенью пенициллина

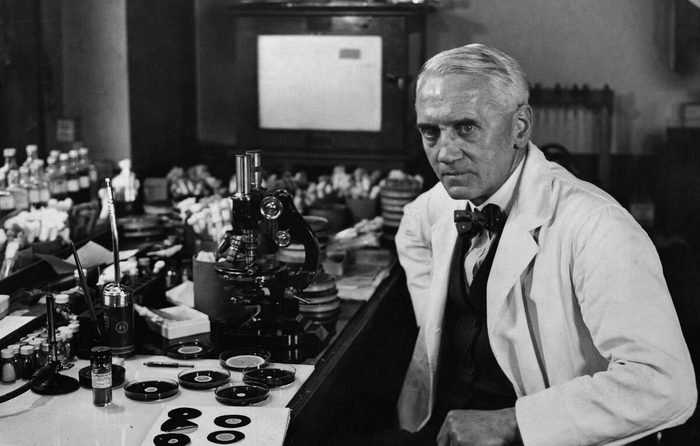

Имя Александра Флеминга знают во всем мире. Его называют человеком, подарившим миру пенициллин – первый настоящий антибиотик. Это открытие перевернуло медицину и спасло миллионы жизней. Его звездный момент наступил в 1928 году. Тогда Флеминг заметил необычную вещь: вокруг пятна плесени в забытой чашке Петри бактерии погибли. Это была плесень Penicillium notatum. За это открытие он получил Нобелевскую премию в 1945 году, разделив ее с Говардом Флори и Эрнстом Чейном. Но за славой "отца пенициллина" для большинства людей исчез образ настоящего ученого. Его вклад в науку был гораздо шире. Путь к великому открытию начался задолго до той знаменитой чашки.

Из Шотландии в лабораторию: Начало пути

Александр Флеминг родился 6 августа 1881 года в Шотландии. Его семья была простой, фермерской. Путь в большую науку оказался не прямым. Сначала он переехал в Лондон и работал клерком. Судьба изменилась, когда он получил наследство от дяди. Эти деньги позволили ему исполнить мечту – стать врачом. В 1906 году он блестяще закончил медицинскую школу при больнице Святой Марии. С этого момента его жизнь была связана с этой больницей. Большое влияние на него оказал известный бактериолог сэр Алмрот Райт.

Флеминг быстро показал себя талантливым исследователем. Его главными интересами стали инфекции, иммунитет и поиск веществ, способных убивать вредные бактерии, не вредя при этом человеку. Он был мастером лабораторной работы, очень внимательным к деталям. Но у него была и другая черта – его рабочий стол часто был в беспорядке. Как выяснилось позже, иногда это приводило к счастливым случайностям.

Лизоцим: Важное открытие до пенициллина (1921)

За семь лет до истории с плесенью Флеминг сделал другое важное открытие. Оно само по себе могло бы прославить его имя. В 1921 году у ученого был сильный насморк. Он капнул немного слизи из своего носа в чашку Петри, где росли бактерии. Каково же было его удивление, когда бактерии вокруг капли погибли!

Флеминг стал исследовать этот феномен. Он обнаружил, что причиной гибели бактерий был особый фермент. Этот фермент содержался не только в носовой слизи, но и в слезах, слюне, яичном белке, многих тканях человека и животных. Ученый назвал его лизоцимом (от греческих слов "растворение" и "закваска").

Лизоцим стал первым известным природным антибактериальным ферментом. Он – часть нашей естественной защиты, врожденного иммунитета. Его действие простое: он разрушает стенки определенных бактерий (в основном безвредных), буквально растворяя их. Флеминг детально изучил лизоцим, опубликовал результаты. Он даже надеялся, что лизоцим станет мощным лекарством. Прямая медицинская польза лизоцима оказалась ограниченной – он плохо действует на опасные болезнетворные бактерии. Но его открытие было очень важным по другим причинам:

Лизоцим показал, что в самом организме есть вещества, борющиеся с бактериями. Это открыло новое направление в иммунологии.

Флеминг разработал способы выделять и изучать такие вещества. Позже эти же методы пригодились для работы с пенициллином.

Открытие лизоцима подсказало мысль искать другие природные "убийцы бактерий". Именно этот путь привел Флеминга к пенициллину. Сам ученый признавал: без опыта с лизоцимом он, возможно, просто выбросил бы ту заплесневевшую чашку как испорченный эксперимент.

Пенициллин: Случайность и гениальная догадка (1928)

История открытия пенициллина в сентябре 1928 года теперь известна всем. Вернувшись из отпуска, Флеминг обнаружил в стопке немытых чашек одну необычную. Вокруг пятна плесени колонии стафилококков растворились. Важно не то, что он заметил это. Важно, что он сделал после. Менее внимательный человек просто выбросил бы чашку. Флеминг задал правильные вопросы: Что убило бактерии? Может ли это вещество помочь людям?

Ученый определил плесень как Penicillium. Он выделил из нее жидкость (фильтрат) и назвал ее "пенициллином". Начались интенсивные исследования. Флеминг установил ключевые вещи:

Пенициллин подавляет рост многих опасных бактерий (стафилококки, стрептококки, пневмококки и другие).

Он не ядовит для белых кровяных клеток (лейкоцитов) и подопытных животных даже в больших дозах.

Его можно использовать наружно, как антисептик для ран.

В 1929 году Флеминг опубликовал свои результаты. Казалось бы, мир должен был обрадоваться. Но потенциал пенициллина остался нереализованным больше десяти лет. Почему? Вещество было очень нестабильным. Его было невероятно сложно получить в достаточном количестве. Еще сложнее было очистить для введения в кровь (инъекций). Флеминг был блестящим наблюдателем и биологом, но у него не было ресурсов и, возможно, глубоких знаний в химии, чтобы решить эти проблемы. Он использовал неочищенный пенициллин для лечения поверхностных инфекций. Он пытался заинтересовать химиков, но безуспешно. Пенициллин оставался лабораторной диковинкой.

Незаслуженно забытые герои: Флори и Чейн

Здесь в историю пенициллина входят люди, которых часто забывают, говоря о Флеминге. В конце 1930-х годов в Оксфорде работала группа ученых. Ею руководили Говард Флори и Эрнст Чейн. Они систематически искали природные вещества, способные убивать бактерии. В ходе этой работы они наткнулись на статью Флеминга 1929 года. Они сразу поняли огромный потенциал пенициллина.

Флори, Чейн и их команда взялись за титанический труд. Им нужно было выделить чистое вещество, наладить его производство в больших масштабах, очистить и проверить на людях. Работа была невероятно сложной. Особенно трудно было во время Второй мировой войны. Но их усилия увенчались успехом. К 1943 году пенициллин начал спасать жизни раненых солдат и мирных жителей. Он стал настоящим "чудо-лекарством".

Нобелевский комитет в 1945 году поступил справедливо. Премию разделили между Флемингом (за первоначальное открытие), Флори и Чейном (за разработку производства и применение в медицине). Но в сознании обычных людей закрепился только Флеминг. Его имя стало синонимом пенициллина. Роль Флори и Чейна осталась в тени.

Что еще сделал Флеминг? Не только пенициллин и лизоцим

Хотя лизоцим и пенициллин – главные открытия Флеминга, его научный вклад этим не ограничивался. Он был авторитетным ученым в области бактериологии и иммунологии. Вот другие важные направления его работы:

Тест на чувствительность к антибиотикам: Флеминг разработал и широко внедрил простой, но очень важный метод. Он позволял быстро проверить, какой антибиотик подействует на бактерии, вызвавшие болезнь у конкретного пациента. Этот тест делали прямо в чашке Петри. Он стал основой для современных методов подбора антибиотиков и до сих пор часто называется его именем. Это был прорыв в выборе правильного лечения.

Борьба с сифилисом: Флеминг был одним из первых врачей в Британии, кто начал применять препараты мышьяка (сальварсан) для лечения сифилиса. Эта болезнь тогда была настоящим бичом. Он внес вклад в разработку более эффективных схем лечения.

Вакцинотерапия: Работая с сэром Райтом, Флеминг участвовал в исследованиях по лечению инфекций с помощью вакцин. Идея была в том, чтобы вводить убитых или ослабленных бактерий для стимуляции иммунитета больного. Хотя сам метод имел ограничения, эта работа помогла лучше понять, как работает иммунная защита.

Практические изобретения: У Флеминга были патенты на лабораторное оборудование и методы. Он придумал усовершенствованные инкубаторы для выращивания бактерий и приборы для точного дозирования жидкостей при лабораторных посевах. Эти изобретения не так громки, но они сделали работу микробиологов по всему миру проще и точнее.

Александр Флеминг умер в 1955 году. Он был национальным героем Великобритании и мировой знаменитостью. Его открытие пенициллина положило начало эре антибиотиков. Однако сводить всю его долгую и плодотворную научную карьеру только к этой единственной, пусть и грандиозной, удаче – большая несправедливость.

История Флеминга — это не только про плесень и Нобелевку. Меня всегда задевало, как легко мы превращаем реальных людей в мифы, забывая настоящую драму, ошибки и человеческие качества за громкими открытиями. В своем Telegram-канале я разобрал эту историю под другим углом: что она говорит нам о ценности "неудач", упрямстве перед лицом непонимания и о том, как часто настоящие герои остаются в тени. Это размышление вышло далеко за рамки статьи. Если вам близка тема "человеческого" за историческими фактами — заглядывайте.

P.S. В канале я делюсь мыслями о книгах, саморазвитии и личных инсайтах. Иногда такие вот исторические параллели.

Анатомия информационной войны

Мужчина сидит у камина. Потрескивают сухие дрова. В доме тепло и уютно. На журнальном столике чашка горячего глинтвейна. За окном идёт снег.

Появилось ли у вас желание поехать за город и наконец-то отдохнуть? Если да, то вы стали жертвой информационной атаки. Хорошо, что выстрел был сделан холостым.

Сейчас объясню подробнее. Задача информации - расширить знания о мире. Сделать так, чтобы зритель что-то понял. Задача искусства - вызвать эмоции. Сделать так, чтобы зритель что-то почувствовал. Задача информационной атаки - вызвать желание. Сделать так, чтобы зритель что-то захотел сделать.

Понял, почувствовал, захотел сделать. Чувствуете разницу? Если, после просмотра очередной новости, вы что-то поняли или почувствовали - это нормально. Но если вы захотели что-то сделать, то это маркер информационной атаки.

В ней нет ничего плохого. Это просто инструмент влияния на людей. Мотивационные ролики на ютубе - это информационная атака. Прогрев аудитории у инфобизнесменов - это информационная атака. Слова мамы "Мне одиноко" - это информационная атака.

Мотивация, манипуляция, популяризация, запугивание, подбадривание, реклама, принижение, возвеличивание, лесть, обесценивание, жалобы - всё это разновидности информационной атаки.

Проще всего обнаружить её по двум факторам:

- Сообщение не содержит прямого указания.

- После сообщения появляется желание что-то сделать.

"Приезжай в гости" - указание к действию.

"Мне одиноко" - информационная атака.

К сожалению, всё не так просто. Например, сообщение "Приезжай в гости, мне одиноко" может быть обычным указанием к действию, а может быть информационной атакой. Всё зависит от контекста. О нём мы поговорим ниже.

Атака может быть осознанной или случайной. Человек, который привык всё время жаловаться, может не осознавать что заставляет окружающих людей что-то делать. Например, избегать или помогать. Жаловаться и не понимать последствия - это как наступать случайному прохожему на ногу.

Но во-время информационной войны стоит всю информацию воспринимать, как осознанную атаку. Вы прочитали новость и захотели что-то сделать? С очень большой вероятностью эта новость для этого и нужна. Её написали не для того, чтобы проинформировать, а чтобы заставить что-то сделать.

Но я же могу проанализировать своё желание и действовать только разумно! Верно? Нет, не верно. Так не работает.

Единственное чему человек верит без сомнений - это собственные чувства. Чувства - это абсолютная истина. Если человек испытывает страх, то невозможно ему доказать обратное. Даже если все нобелевские лауреаты и лично Эйнштейн научно докажут, что никакого страха у человека нет, он всё равно доверится чувствам. Своему мнению.

А теперь попробуйте вызвать у себя любую эмоцию с помощью логических рассуждений. Ну попробуйте вызвать чувство влюблённости или чувство страха. Попробуйте вызывать словами внутри головы чувство шока или радости.

У вас не получится. Чтобы получилось, надо детально представлять какие-то образы. Например, представить как нож разрезает лимон. Тогда можно почувствовать как слюней во рту стало больше. Или представить объятия близкого человека. Тогда может возникнуть чувство влюблённости. Но это не логические рассуждения, это образы.

Желание действовать - это чувство. Вы можете как угодно отнестись к информации в новости. Но если появилось желание действовать - это абсолютная истина. Вас уже невозможно переубедить. Невозможно логикой объяснить, что вы неправы.

Поэтому задача информационной атаки вызвать желание что-то сделать. И нет никакого значения какая это информация - правдивая или нет. Если абсолютная ложь вызвала желание действовать, то человека уже невозможно остановить опровержением информации.

А как формируется желание действовать? С помощью всё тех же чувств. Вначале человек что-то чувствует, затем начинает объяснять логически что он чувствует. Если человеку впрыснуть нейромедиатор дофамин в разных ситуациях, то он по-разному интерпретирует ощущения.

Если человек в безопасности и вокруг люди, то он интерпретирует влияние дофамина, как повышение настроения. Если человек в опасности и рядом угроза, то влияние дофамина будет интерпретировано, как чувство стресса.

Вначале человек что-то чувствует, а потом, в зависимости от контекста, объясняет себе логически что он почувствовал.

Желание что-то сделать и появляется из этих двух факторов: чувство и контекст. Нейромедиатор и контекст окружающей среды. Или контекст новости. Желание что-то сделать рождается не из логического рассуждения. А из эмоции и контекста.

Соответственно, задача информационной атаки вначале вызывать чувство. Например, мы можем показать страшную фотографию. Мозг увидит картинку, вбросит адреналин. А затем надо задать контекст интерпретации адреналина. Например, под фотографией написать: "Это делают такие как ты".

Адреналин + "Это делают такие, как ты" = не хочу больше относиться к этой группе, надо уезжать. Атака прошла успешна.

Или, при смещении акцентов, реакция может быть другой:

Адреналин + "Это делают такие, как ты" = хочу доказать, что это не правда. Начну бороться за правду. Атака прошла успешно.

Обратите внимание, что во всём этом процессе вообще не участвует логика. Логика не может стать защитником в информационной войне. И невозможно логикой бороться с информационной атакой.

Если вы кому-то не можете доказать логическим доводами свою точку зрения, то не спешите винить собеседника. И не спешите быть уверены в своей точке зрения. Все в равных условиях уязвимости.

Как, исходя из всего этого, действовать? Очень просто - не действовать. Если чувствуете сильный импульс что-то сделать - не делайте. Подождите пока импульс пройдёт, пока эмоции спадут. И только после этого спросите себя ещё раз: "Действительно ли мне стоит это сделать, и в какой ситуации я окажусь в результате?".

И наоборот. Если вы в спокойном состоянии решили что-то сделать, но всё время откладываете, то начните накачивать себя эмоциями. И первый шаг сделает сам себя. В этом случае проще быть уверенным, что источник желания - вы, а не тот кто делает информационную атаку.

///

Такая вот анатомия информационной войны. Теперь давайте разберём конкретные приёмы манипуляции мнением.

Человек верит сообщению, потому что...

1. Это общеизвестно. Все помнят фразу "Люк, я твой отец". Но Дарт Вейдер никогда её не произносил. Все хотят уехать из страны. Все хотят продолжения войны. Все хотят дочитать этот пост до конца.

2. Это мнение авторитета. Владимир Власов в книге "Мировая Антология" приводит интересную статистику. Больше 93% людей не проверяет отсылку на авторитетное мнение. Жаль, что книги "Мировая Антология" не существует, как и писателя Владимира Власова.

3. Это точные цифры. 27 532 человека прочитало этот пост за первые семнадцать дней после публикации. Какое точное количество прочтений, не мог же автор взять его с потолка.

4. Это моё личное мнение. Я думаю, что люди пьющие молоко, живут на десять лет меньше. Так как молоко содержит животные жиры вступающие в реакцию с человеческими жирами. Но хочу подчеркнуть, что это лично моё мнение. Можете продолжать пить молоко ничего не опасаясь.

5. Так считают учёные. В научной статье за 1991 год, вышедшей в авторитетном научном издание "Science", говорится, что люди верят научным статьям так же, как когда-то верили библии. Несмотря на то, что сама наука имеет очень широкий спектр разных, порой взаимоисключающих, гипотез. Постоянно делает опровержения предыдущим открытиям, полна противоречий и недостоверных данных. Не говоря уже о шарлатанах и фейковых статьях.

6. Нет источников. К сожалению, я не нашёл ссылки на источники для утверждения, что бутерброд всегда падает маслом вниз. А если нет источников, то утверждение, бесспорно, ложно и верить ему нельзя. И не важно, нет ли источников на самом деле, или просто я их не нашёл.

7. Потому что много фактов. Есть больше тридцати пяти фактов, которые подтверждают причастность кота Василия к краже колбасы. Я назову только один, но их тридцать пять.

8. Всё однозначно. Хотелось бы поставить под сомнение саму возможность сомнения. Многообразие мнений всегда вредило обществу. Ведь зачем тратить силы и сомневаться там, где всё однозначно?

9. Всё неоднозначно. Вы что против свободы слова? Каждый имеет право высказать свою точку зрения. Независимо от того, насколько она имеет отношение к реальности.

10. Так думают хорошие люди. Все хорошие люди думают, что земля квадратная. И если вы так не думаете, то являетесь частью маргинальных отбросов.

11. Так думают плохие люди. В нацисткой Германии...

12. Это срочно. Завтра на землю упадёт метеорит и уничтожит человечество. Поэтому сегодня стоит купить доллар. Пока он не подорожал.

13. Вы это уже слышали. Во вчерашней газете написали, что ГМО настоящая угроза человечества. Удивительно, что вчера сосед сказал то же самое. Дыма без огня не бывает.

14. Это очень похоже. Если пятно от краски похоже на кровь, значит это кровь.

15. Связь очевидна. Посмотрите на этого радостного ребёнка. А вот фотография Гитлера в детстве. Вот ребёнок рисует мелом на асфальте. А вот картины Гитлера. Вот ребёнок упал в лужу и злится. А вот Гитлер кричит на трибуне. Дети - угроза обществу.

16. Это вызывает эмоции. Вчера я увидел фотографию, где один человек ест другого. Под ней надпись: "В Московском метро появились людоеды". А сегодня я увидел фотографию полицейского с надписью: "Всё метро проверено, людоедов нет". Но верю я первому сообщению, так как оно вызывало больше эмоций.

17. Это последний шанс. В жизни каждого человека даётся только один шанс изменить всё к лучшему. И если вы сейчас его упустите, то другого не будет.

18. Можно не верить. Мы поймём, если вы не поверите в то, что сейчас будет показано. Да, нет достоверных источников. Да, наши доводы базируются на мнении астрологов. Поэтому, конечно, не стоит доверять следующей информации...

19. Этого хотят враги. Люди, которые хотят тебе только зла, рекомендуют думать следующим образом...

20. Больше нет выбора. В текущей ситуации больше нельзя оставаться нейтральным. Вы должны прямо здесь и сейчас поделить мир на два лагеря. Вступить в один из них, а другой объявить вражеским. И бороться за победу своего лагеря до последней капли крови.

21. Ничему верить нельзя. А раз так, то всё что подтверждает моё текущее мнение - святая правда. А то, что опровергает - грязная ложь. Зачем напрягаться, собирать разные точки зрения, слушать и анализировать? Ведь всё равно ничему верить нельзя.

///

Может показаться, что цель этого текста - защитить читателя от информационной манипуляции. Но это не так. Нет никакой защиты от информационной манипуляции, когда мы говорим о широких массах.

Мозг суперуязвим ко всем подобным уловкам. И чем сильнее человеку кажется, что он защищён от манипуляции, тем проще им манипулировать.

Цель этого поста - подтолкнуть к мысли, что мнение - это всего лишь мнение. И не стоит ради него бороться с окружающими. Не стоит ссориться с родными. Не стоит увольнять и увольняться. Не стоит делить мир на своих и чужих. Именно это разделение, в конечном итоге, и провидит к тому, что происходит сейчас.

///

Этот текст тоже является информационной атакой. Моя цель сделать так, чтобы вы захотели купить мою книгу о мозге. Чтобы её продвигать я пишу большие полезные материалы. И пока я не придумал как продвигать корректнее по отношению к аудитории. Напишите в комментариях, если есть идеи.

Забавная рекурсия получается. Текст, который мотивирует купить книгу, но при этом учит защищаться от подобных мотиваций ) короче, норм, если вы не купите и заминусуете. Так я пойму, что такой формат не работает.

Зеттелькастен. Книга "Как делать умные заметки"

Несколько веков назад большой проблемой было получить качественное образование. Было трудно получить интересную книгу, научиться читать и писать. Человек прошлого наверняка думал, что мы станем более образованными, если у нас будет безграничный доступ к информации. От части это так, но оказалось, что нужно наоборот ограничивать потоки информации и уметь ими управлять, чтобы сохранить рассудок и здоровье, вынести из этого пользу.

Для этого можно внедрить цифровой минимализм: фильтруйте входящую информацию, а после уделите должное внимание оставшейся. Если это книга, то займитесь активным чтением, проработайте информацию. Или внимательно смотрите фильм, чтобы не жить на "автомате". Это необходимо, чтобы иметь контроль над своей жизнью и тем о чём вы думаете, так как мозг воспринимает и обрабатывает всю принимаемую информацию и это ваша задача ограничивать, то что попадает в вашу голову.

Один из шагов для контроля информации может стать метод Зеттелькастен

«Ваш разум создан для того, чтобы придумывать идеи, а не хранить их» Дэвид Аллен

Для хранения идей лучше использовать внешнюю систему и оставить место в голове для мыслительных процессов. Хорошая система не должна отвлекать от работы, а наоборот, должна облегчить рабочий процесс и заставить сосредоточиться на более важных аспектах. Работа при хорошей системе должна "поглощать" в себе и заставлять терять счёт времени, забывать о трудностях и вводить в состояние потока

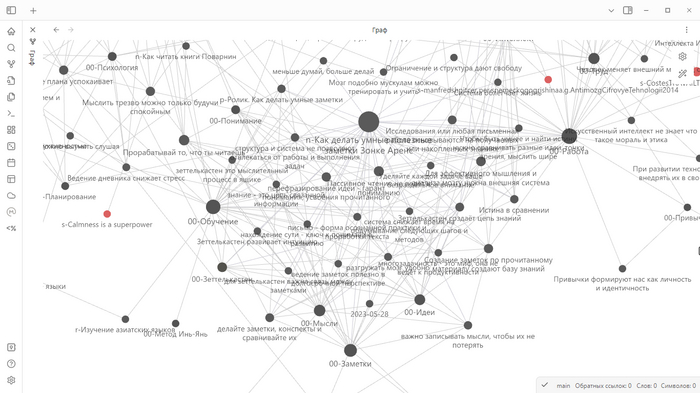

Это и есть такая внешняя система для хранения заметок, в моём случае я пишу заметки в Obsidian

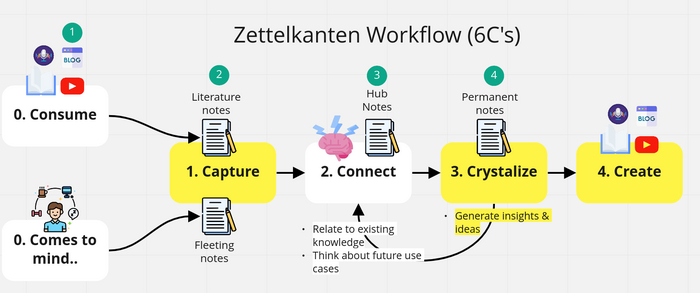

Как работать с Зеттелькастен?

Возьмём за пример чтение книги.

Идея проста: Нашли интересную идею ? - запишите её своими словами. Так вы будете уверены, что вы поняли прочитанное и запомнили суть. Свяжите эту новую заметку с другими такими же. И спустя время вы заметите, что можно связать одну заметку с другой, а ту с ещё одной и ещё, у вас появится детская игривость и радость процессу и удобная сеть из идей и база знаний.

Процесс работы с заметками по Зеттелькастен. От потребления контента, переработки до соединения заметок и трансформация в новые мысли и материал. Источник: masterhowtolearn

Что это даёт? В полученную базу знаний можно "занырнуть" найти новые связи между множеством заметок или проследить цепь идей, которые легко переделываются в эссе, сценарий для видео, книги или в эту статью.

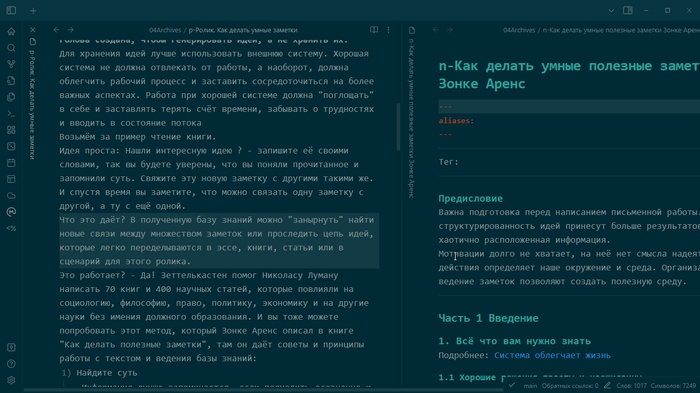

Моя база знаний в obsidian. На одной странице я пишу текст для этой статьи, а на другой у меня основные идеи и выписки из книги "Как делать полезные заметки," о ней дальше по тексту

Это работает? - Да! Зеттелькастен помог его создателю — Николасу Луману написать 70 книг и 400 научных статей, которые повлияли на социологию, философию, право, политику, экономику и на другие науки не имея должного образования(его он получил потом). И вы тоже можете попробовать этот метод, который Зонке Аренс описал в книге "Как делать полезные заметки", где он даёт советы и принципы работы с текстом и ведения базы знаний:

Как делать полезные заметки?

1) Найдите суть

Информация лучше запоминается, если подходить осознанно к её изучению. Детальное изучение одного источника лучше поверхностного сёрфинга сотни.

Осознанное чтение является неотделимой частью обучения, потому что читая мы получаем знания, опыт, переживаем чувства автора. Для этого нужно думать во время чтения. Только при активном чтении и проработке материала, удостоверившись, что мы отбросили всё ненужное и нашли "ядро", суть прочитанного мы можем эту информацию сравнивать и находить связи, противоречия, становиться умнее.

2) Перефразирование информации помогает проработать текст и найти пробелы в понимании.

Опытный читатель умеет анализировать текст не только в рамках его самого, но и в рамках других контекстов, текстов, другой информации. Для хорошего запоминания и создания такой "базы" лучше всего после прочитанного или усвоенного сделать краткий отчёт об основных идеях и попытаться их связать друг с другом или с уже существующими.

Чтобы понять все идеи автора, нужно думать во время чтения, осознанно прорабатывать текст. Для этого можно делать конспекты глав. Прочитали главу, переписали основные мысли своими словами и у вас уже готова заметка, которую можно сравнивать и соединять с другими конспектами и заметками. Это называется активное чтение.

3) Простота превыше всего

Зеттелькастен про простоту, добавьте теги к заметкам — они пометят темы заметки и сами создадут гибкую систему без папок, в которой легко изменять и натыкаться на новые связи между идеями.

Это удобно, потому что вам не нужно думать куда поместить заметку, не нужно создавать кучу папок, такая система упрощает ваш рабочий процесс и позволяет сконцентрироваться на главном - на написании текста, который будет наполнен множеством идей и описан простым языком

Так выглядит моя типичная заметка: идеи в тексте заметки связаны с другими заметками и ведут к другим идеям, а ниже как темы-хештеги я использую 00 теги, чтобы удобно находить заметки по интересующей меня теме

4) Никто никогда не начинает с нуля

Интеллектуальная работа, письмо - это гибкий процесс, где происходит анализ, обдумывание мыслей и идей, которые всегда могут неожиданно возникнуть и развиться в нечто новое. Исследовательская письменная работа состоит из наших накопленных знаний и желания разобраться в ней обращением к широкому ряду литературы и источников. Для написания письменной работы мы не можем "вслепую" составить и следовать плану о том, что мы собираемся прочесть и написать. Всегда есть шанс, что вы можете пересмотреть ваше мнение на обсуждаемый вопрос или возникнут новые. Будьте открыты к новой информации, будьте готовы менять курс вашей работы и пусть вдохновение ведёт вас вперёд

5) От мозгового штурма к штурму ящика

Чтобы не растрачивать внимание на хранение идей в голове их можно перенести на бумагу или во внешнюю систему, где все идеи и заметки будут иметь связи и когда вы вспомните одну идею остальные сразу же всплывут в памяти. Подобный подход позволяет не держать всё в уме, а сконцентрироваться на важном.

Вместо попытки «за один присест» вспомнить, спланировать, изучить и обдумать всё легче будет использовать внешнюю систему, систематически изучать различные интересующие материалы, накапливать идеи и когда придёт время делать письменную работу можно на основе всех накопленных заметок и идей дать оценку явлениям, которые они описывают

Итог

Следуя этим советам у вас получится написать библиотеку заметок. Вам не придётся по второму разу осмысливать туже информацию, достаточно будет взять заготовленные детали и сложить их в верном порядке, чтобы получилась книга, статья, научная работа. Это и удобно в долгосрочной перспективе, ведь с течением времени ваши знания будут только накапливаться и для вас всегда будет готова ваше личное хранилище знаний, в которое всегда можно заглянуть, чтобы освежить память о чем-либо.

Зеттелькастен можно реализовать как на бумажных карточках так и на компьютере с помощью таких программ как Evernote, RoamResearch, но мой выбор пал на программу Obsidian — она абсолютно бесплатна, поддерживает множество плагинов и заточена именно под зеттеллькастен и которая позволяет хранить файлы на компьютере, что гарантирует сохранность файлов так как вы всегда имеете доступ к вашим файлам на компьютере

Ведение заметок по системе Зеттелькастен - это ещё одна полезная привычка, которую можно внедрить в жизнь только вытеснив старые. Попробуйте зеттелькастен вместо простого подчеркивание текста и ведения бессвязных конспектов, вместо ведения архива, вместо переписывания материала в тетрадь и выброс её в дальний ящик. Вместо накопления вы сможете создать новое из того же старого, но которое раньше лежало без дела, а теперь является частью вашей внешней системой мышления, вашим зеттелькастеном.

Спасибо за прочтение, если вам понравилось и вы хотите ещё, то вы можете подписаться на мой телеграмм канал, чтобы первыми узнавать о выходе моих статей и видео.

Джунгарское ханство: история последней великой кочевой империи в сердце Евразии

Мир, который мы потеряли

Представьте себе карту мира 1740-х годов. В Париже салоны озарены светом Просвещения, Вольтер пишет свои трактаты, а по всей Европе прокатывается научная революция. В Санкт-Петербурге, возведенном по воле Петра I, правит императрица Елизавета, а молодой Ломоносов основывает Московский университет. Мир стремительно движется к Новому времени. В то самое время, когда Бенджамин Франклин экспериментирует с электричеством, а в Англии вовсю дымят первые фабрики промышленной революции, в самом сердце Евразии, в бескрайних степях и горных долинах между Алтаем и Тянь-Шанем, существует иная, почти забытая античная мощь — могущественная кочевая империя, живущая по законам Чингисхана. Это — Джунгарское ханство. Прямой наследник империй гуннов, тюрок и монголов, последняя великая держава кочевников, чья история стала лебединой песней целой эпохи, длившейся тысячелетия.

Исторический контекст

Джунгарское (Ойратское) ханство существовало с начала XVII века и до 1758 года. Этот период в мировой истории был невероятно насыщен: Англия пережила гражданскую войну и Славную революцию, в Америке зарождались будущие Соединенные Штаты, Россия при Петре I «прорубалa окно в Европу», а в Китае маньчжурская династия Цин, свергнувшая Мин, устанавливала свой жесткий контроль над Поднебесной. Пока мирные общества Запада активно развивали науку, мореплавание и промышленность, в Центральной Азии шла своя, полная драматизма борьба за выживание и господство. Именно на этот критический период — эпоху становления современных наций — пришелся звездный час последней кочевой империи.

Джунгары (западные монголы-ойраты) оказались зажаты между тремя мощными империями: на западе набирала силу Российская империя, на востоке экспансию вел Китай Цин, а на юге лежали мусульманские ханства Средней Азии. Эта геополитическая ситуация, напоминающая сжатие тисков, требовала невероятной гибкости, военной мощи и дипломатической изворотливости. В этих условиях ойратам удалось не просто выжить, но и создать централизованное, мощное в военном отношении государство, которое диктовало свою волю соседям и на равных боролось с гигантами своей эпохи. Они вели успешные войны с казахами, неоднократно бросали вызов Цинскому Китаю, а их посольства и торговые караваны были знакомы в Москве и Петербурге, демонстрируя, что кочевой мир еще не сказал своего последнего слова.

Быт и культура: Империя в ковчеге из войлока

Основой могущества Джунгарии был ее уникальный кочевой уклад, отточенный веками. Это была высокоорганизованная и самодостаточная цивилизация, чья сложность была скрыта от внешнего наблюдателя за видимой простотой кочевой жизни.

Кочевой уклад. Общество было идеально приспособлено к жизни в великой степи. Годовой цикл определялся сезонными перекочевками между летними пастбищами (джайляу) в горах и зимними стойбищами (кыстау) в защищенных долинах. Маршруты этих миграций были тщательно выверены поколениями и представляли собой не просто движение по степи, а циркуляцию по четко обозначенным «кочевым дорогам», связывавшим различные экологические ниши. Сердцем этого мобильного мира была юрта — не просто жилище, а сложноорганизованное культурное пространство. Ее устройство (север — почетное место, центр — очаг, юг — для гостей и хозяйственных нужд) строго регламентировалось и отражало космологию и социальные нормы кочевников. Вся жизнь протекала в тесном контакте с природой, а навыки выживания и управления огромными стадами прививались с детства, формируя психологию свободного, независимого и невероятно выносливого человека.

Хозяйство. Экономика ханства держалась на «четырех ногах»: лошади, овцы, верблюды и крупный рогатый скот. Лошадь была не только транспортным средством, но и основой армии, источником пищи (кумыс, конина) и мерилом богатства. Овцы давали мясо, шерсть и войлок — главный строительный и изоляционный материал. Верблюды были незаменимы для дальних перекочевок и караванной торговли. Важную роль играла охота, являвшаяся формой военной тренировки. Однако кочевое скотоводство было не единственной основой экономики. Джунгары активно развивали земледелие в долинах рек Или и Тарима, где силами покоренных оседлых народов (таранчей) возделывались просо, ячмень и пшеница, что позволяло создавать стратегические запасы зерна на случай войны или засухи. Ремесла, в первую очередь обработка кожи, производство войлока и металлургия, были высоко развиты. Джунгары славились своими доспехами и оружием. Особой статьей дохода была транзитная торговля: контроль над участком Великого шелкового пути позволял взимать пошлины с караванов, следовавших между Китаем и Средней Азией.

Военное дело. Джунгарская армия была наследницей великих монгольских традиций. Ее костяк составляли конные лучники, владевшие тактикой изматывания противника — знаменитым «монгольским сайдой». Однако джунгары сделали мощный шаг вперед, создав серьезную ударную силу — тяжелую кавалерию (курят), закованную в ламеллярные доспехи (куяк) и вооруженную палашами и копьями. Эта комбинация мобильности и ударной мощи долгое время делала их войско практически непобедимым в полевых сражениях в условиях степи. Военная организация была тесно связана с административной: войско делилось на тумены (10 000 воинов), тысячи, сотни и десятки, что обеспечивало четкое управление и мобилизацию. Их артиллерийские орудия, отлитые при помощи захваченных шведских мастеров (плененных под Полтавой и проданных затем в Сибирь), добавляли им преимущества в осадной войне. Этот факт ярко иллюстрирует способность джунгар к адаптации и интегрированию самых передовых для их времени технологий, пусть и полученных столь необычным путем.

Религия и культура. Важнейшим цивилизационным выбором джунгар стало принятие тибетского буддизма школы Гелуг и реформа письменности. В 1648 году просветитель Зая-Пандита создал «тодорхой тодорхой үсэг» — Ясное письмо (тодо-бичиг), усовершенствовав старомонгольскую письменность для точной передачи ойратского языка. Это способствовало росту грамотности, развитию литературы, летописания и становлению единой культурной идентичности. Буддизм органично сплелся с древними шаманскими культами тенгрианства, создав уникальный духовный синтез. Джунгарские ханы, по примеру Хубилая и Хутухты-Чоросов, выступали в роли покровителей тибетской церкви, а в Степи строились монастыри-хурулы — стационарные центры образования, медицины и власти, вокруг которых оседала часть населения.

Государственное устройство. Управление империей кочевников было парадоксом: мобильное и децентрализованное по форме, оно могло быть крайне централизованным по сути при сильном хане. Во главе стоял хан (хонтайджи), власть которого, однако, ограничивалась советом знати (нутуковой аристократии) и периодическими съездами (чулганами). Государство представляло собой иерархическую конфедерацию улусов, во главе которых стояли члены правящего рода Чорос и другие князья (нойоны). Эта система позволяла эффективно управлять огромными территориями и быстро мобилизовать ресурсы для войны. При хане Галдане Бошокту-хане (конец XVII в.) была проведена масштабная административная реформа, усилившая центральную власть и создавшая более жесткую вертикаль, способную противостоять вызовам времени.ресурсы для войны.

Закат ханства

Конец Джунгарского ханства был стремительным и чудовищно кровавым. Его гибель была предопределена тремя основными факторами:

Непрекращающаяся борьба за гегемонию с Цинской империей. Маньчжуры, сами недавние завоеватели Китая, видели в джунгарах главную угрозу своим западным границам. Эта борьба, шедшая с переменным успехом почти столетие, истощала силы ханства. Джунгары под командованием таких блестящих полководцев, как Галдан-Бошокту-хан и Цэван-Рабдан, неоднократно наносили цинским армиям сокрушительные поражения, но не имели ресурсов для окончательной победы. Каждая кампания, даже выигранная, ослабляла людской и экономический потенциал государства, в то время как Цины могли восполнять потери снова и снова.

Внутренние междоусобицы. После смерти могущественного хана Галдан-Цэрена в 1745 году среди знати вспыхнула ожесточенная борьба за престол. Ханство раскололось на враждующие кланы, что сделало его уязвимым. Раскол усугубился до критического состояния: противоборствующие группировки (например, сторонники Даваци и Амурсаны) стали обращаться за помощью к цинскому двору, фактически приглашая внешнего врага для разрешения внутреннего спора. Это предоставило Цинам идеальный предлог для вмешательства под видом «восстановления порядка».

Демографическое и военно-технологическое превосходство Цин. К середине XVIII века Китай оправился от смут и под руководством императора Цяньлуня направил против ослабленного враскалывающегося противника огромную, хорошо снабжаемую армию. Цинская военная машина, закаленная в войнах, эффективно сочетала маньчжурскую конницу, китайскую пехоту и современную артиллерию, созданную при помощи иезуитских миссионеров. Против нее раздробленные силы джунгаров, лишенные единства командования, не имели шансов.

Роковая роль эпидемий. К военным и политическим причинам краха добавилась и непредвиденная биологическая катастрофа. По некоторым данным, в ходе конфликта по землям джунгаров прокатилась эпидемия оспы, завезенная, вероятно, из Китая. Кочевое общество, не имевшее иммунитета к этой болезни, понесло чудовищные демографические потери, которые окончательно подорвали его способность к сопротивлению.

Финальная цинская кампания 1755-1758 годов была не просто войной, а целенаправленным геноцидом и актом тотального уничтожения, одним из первых в истории Нового времени. Император Цяньлунь отдал своим генералам приказ, не оставляющий двусмысленностей: стереть джунгар с лица земли, дабы раз и навсегда устранить «кочевую угрозу». Цинские войска методично истребляли население Джунгарии, не щадя ни женщин, ни детей, уничтожая скот — основу жизни кочевников. Летописи свидетельствуют о сотнях тысяч убитых; цинские источники с леденящей душу отстраненностью сообщают о «ликвидации» более 600 тысяч человек, что составляло, по разным оценкам, от 70% до 80% всего ойратского народа. Часть народа была вырезана, часть бежала на запад, к волжским калмыкам (своим сородичам) и в русские пределы, часть уведена в плен. Земли Джунгарии были намеренно опустошены, а их территория была заселена переселенцами из других частей империи — уйгурами, дунганами (хуэй), монголами-чахарами и китайцами-ханьцами.

Чтобы навсегда стереть память об этом месте, цинские картографы переименовали страну в Синьцзян («Новая граница»). Цветущая джунгарская степь, которую современники описывали как богатый и густонаселенный край, превратилась в безлюдную пустыню. Так завершилась история последней великой кочевой империи, а ее наследие — территория, культура и единство народа — было почти полностью физически уничтожено в одном из самых страшных актов геноцида XVIII века.

Последняя глава эпохи

Джунгарское ханство стало лебединой песней кочевой цивилизации. Оно было последним государством, которое могло на равных бросить вызов оседлым империям, руководствуясь «степной» логикой и стратегией. Его гибель символизировала окончательный конец эпохи, когда кочевые народы были демиургами истории Евразии.

Исчезновение Джунгарии с карты мира стало точкой невозврата. Оно открыло дорогу для колониального раздела Центральной Азии между Россией и Китаем и навсегда изменило этнический и культурный ландшафт региона.

Уроки гибкости и адаптивности, которые позволили джунгарам выживать среди империй, актуальны и сегодня — в нашем телеграм-канале, мы выпустили пост, как применять их в современной жизни.

Ёпрст...

По молодости много читал. Прям много. Не бАтан, но просто любил читать, представляя всё в красках. В классе "Войну и мир" я один осилил до конца. И "Преступление и наказание" до последней строчки тоже. Ипанутый, сказали друганы по школе.

А на каникулах наслаждался моими любимыми : "Капитан Сорви- голова" и " Таинственный остров" и дохрена чего ещё.

И тут поймал себя на мысли:

Если на Пикабу текстовой пост, то я, прежде чем начать его читать, мотаю ленту вниз, до конца поста, посмотреть: длинный он или не очень. А если длинный, то даже не начинаю читать.

Тут и понял: меня обычно в интернете пичкают короткой всякой хуитой. Картинки, скрины, коменты и прочее... Я даже не успеваю проанализировать содержание всего этого потока информации, не могу сформировать своё отношение к "сюжету", а уж выводы сделать тем более. Мне просто накидывают в мозг кучу всего в короткий промежуток времени. И я, как осёл или киваю "+" или машу гривой "-" и дальше жру корм...

Это пиздец, товарищи...

Решил для себя: качни-ка ты книгу. Прям КНИГУ. Целиком. И читай. От А до Я. Сам. И сам решай кто там, чего, почему и зачем.

Сам решил уже какую. Но если подкинете чего хорошего, достойного и где почитать ( а то везде фрагменты теперь сраные) буду благодарен.

Как то так...

Эдвард де Боно «Шесть шляп мышления»

Всестороннее и тщательное исследование сложившейся ситуации дает человеку возможность найти действительно оптимальное решение. Техника «шесть шляп мышления» предназначена для того, чтобы успешно справляться с личными проблемами, продуктивно обсуждать семейные или рабочие вопросы, создавать совместные проекты и генерировать идеи, а также преодолевать различного рода трудности, встречающиеся на жизненном пути. Кроме того, данная техника способствует более эффективному планированию и целеполаганию.

Метод «шесть шляп мышления» был разработан британским психологом, специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно, его одноименная книга впервые была издана в США в 1985 году. Помимо нее, автор написал еще несколько интересных книг о нестандартном мышлении и его развитии. Эдвард де Боно является экспертом в своей области, и его особый творческий подход был признан высокоэффективным в различных жизненных сферах.

Подумайте о том, как вы обычно принимаете решения. В зависимости от того, на чем именно акцентируется ваше внимание, можно выделить некоторые особенности, касаемо принятия решений. Если вы часто настроены оптимистично, то вероятно, можете не всегда обращать внимание на существующие минусы и недостатки. А если вам свойственна мнительность, некоторая тревожность и настороженность по отношению к происходящему вокруг вас, то скорее всего, вы не склонны к риску и вполне вероятно можете упускать открывающиеся перед вами возможности и перспективы.

Как правило, наилучшие решения приходят в голову, когда человек расширяет рамки своего привычного мышления, и основательно, со всех сторон изучает волнующий его вопрос. Техника «шесть шляп мышления» позволяет увидеть проблему с самых разных точек зрения, даже с тех, которые, как правило, упускаются из внимания. Например, видение ситуации бывает неполным, когда человеку не свойственен какой-то определенный тип мышления, либо он сознательно или бессознательно обходит неприятную для него сторону вопроса.

Люди, перед которыми стоит задача – принять важное решение или придумать хорошую идею, часто перепрыгивают с одного вида мышления на другой, в поисках оптимального варианта. Однако, Эдвард Де Боно не рекомендует хаотично переключаться с одного типа мышления на другой, а предлагает соблюдать определенную последовательность и по очереди «надевать» каждую «шляпу мышления», чтобы в дальнейшем не запутаться.

Использование метода «шести шляп» побуждает выйти за рамки своих привычных паттернов мышления и увидеть новые, порой неожиданные стороны волнующего вопроса. Такой подход позволяет получить максимально полное представление о сложившейся ситуации.

Нередко можно найти верное решение и добиться желаемого результата, сделав акцент на рациональной или позитивной точке зрения, но все же, более продуктивно будет, если сначала человек рассмотрит каждую из имеющихся сторон, а только потом будет принимать какое-либо решение. Также полезно проанализировать сложившуюся ситуацию через призму эмоций, подумать и осознать, что вы чувствуете в связи с данной проблемой, затем обратиться к своей интуиции и постараться к ней прислушаться. Кроме того, автор предложенной техники рекомендует взглянуть на вопрос с нестандартной, креативной точки зрения, а также попробовать активировать в себе строгого критика.

Если человек упускает из виду ту или иную сторону вопроса, позднее могут возникнуть неблагоприятные последствия. Например, можно встретить сопротивление со стороны окружающих, нарушив чужие границы, если не учесть интересы других людей. Или принятое решение может впоследствии оказаться не совсем удачным, из-за того, что человек не обдумал альтернативные варианты. Также, всегда стоит подстраховаться и продумать свои действия на случай непредвиденных обстоятельств.

Как использовать модель «шесть шляп мышления»?

Данную технику можно использовать самостоятельно, чтобы разобраться с личными проблемами; вместе со своим партнером, обсуждая семейные дела; или совместно с коллегами, в поисках оптимального решения рабочего вопроса. Автор книги уверяет, что при групповой работе по данной методике, возможные конфронтации сводятся к минимуму. Когда у людей преобладают разные виды мышления и они это осознают, то обсуждая проблему, понимают, что каждая точка зрения является значимой и с большим уважением относятся к мнению друг друга. Согласно предложенной технике, каждая «шляпа мышления» имеет свой цвет и характеризуется особым стилем мышления.

Белая «шляпа мышления»

Стиль мышления по белой «шляпе» предполагает, что вы акцентируете свое внимание на тех данных, которые вам известны. Необходимо вспомнить всю информацию, которая имеется, проанализировать и выявить рациональное зерно. Применяя белую «шляпу мышления», также следует подумать, чего вы еще не знаете об интересующем вопросе, и, что было бы хорошо узнать.

Исследуя проблему по белой «шляпе», нужно ответить на следующие вопросы:

Что я знаю о сложившейся ситуации?

Какая мне известна информация, какие цифры и данные?

Есть ли статистика, которая может быть полезна в данном вопросе?

Какую информацию необходимо узнать для получения полного представления о проблеме или интересующем вас вопросе?

Красная «шляпа мышления»

Данная «шляпа мышления» подразумевает, что человек исследует проблему, обращаясь к своей интуиции, опираясь на личные чувства и эмоции. Тут важен навык осознавания своих эмоций, поскольку именно понимание внутреннего мира чувств будет являться ключом к данному типу мышления. Кроме того, стоит подумать об эмоциональных реакциях и переживаниях окружающих, относительно рассматриваемого вопроса. Ведь чувства других людей могут сказать о многом, например, об истинных желаниях или значимых потребностях.

Вопросы, по красной «шляпе мышления» которые следует себе задать:

Что я переживаю по этому поводу?

Какие у меня есть догадки?

Какие ощущения и эмоции у меня возникают?

Что я понимаю о чувствах других людей в контексте данного вопроса?

Что мне подсказывает моя интуиция?

Какое у меня предчувствие?

Черная «шляпа мышления»

Активируя этот стиль мышления, следует сделать акцент на возможных отрицательных сторонах и подумать о негативных последствиях того или иного решения. Потребуется «включить» своего внутреннего критика, и посмотреть на ситуацию с особой подозрительностью и осторожностью. Нужно привести весомые аргументы, почему это плохая идея и почему задуманное может не сработать. Черная «шляпа мышления» поможет выявить слабые места, а также позволит задуматься о плане действий на случай непредвиденной ситуации. Данный тип мышления показывает имеющиеся недостатки и раскрывает возможные риски.

Перестраиваясь на мышление по черной «шляпе», необходимо ответить на следующие вопросы:

Что может пойти не так?

Какие могут возникнуть проблемы и трудности?

Чего я боюсь или опасаюсь?

Какие возможны негативные последствия?

Почему не стоит ввязываться в это дело?

Какие подводные камни могут появиться?

Желтая «шляпа мышления»

«Шляпа» яркого солнечного цвета открывает простор для позитивного мышления. Оптимистический подход позволяет человеку увидеть все преимущества ситуации и оценить по достоинству ее положительные стороны. Мышление по желтой «шляпе» помогает более уверенно двигаться вперед, даже если сначала все кажется мрачным и слишком сложным.

Надевая желтую «шляпу мышления», нужно ответить на следующие вопросы:

Какие имеются положительные стороны?

Какие можно выделить преимущества и достоинства?

Какие возможны благоприятные перспективы?

Почему этим непременно следует заняться?

Зеленая «шляпа мышления»

Данная «шляпа» представляет собой творческое мышление. На этом этапе необходимо разрабатывать различные креативные решения проблемы. Тут человек даёт волю своей фантазии и старается мыслить максимально свободно, пришло время генерировать всевозможные идеи, не подвергая их критике. Используя данную «шляпу мышления», хорошей идеей будет устроить мозговой штурм и постараться придумать как можно больше идей и возможных способов реализации желаемого.

Применяя зеленую «шляпу мышления», ответьте на следующие вопросы:

Какие альтернативные варианты можно предложить?

Какие новые идеи появляются по этому вопросу?

Каким образом это еще никогда не воплощали в реальность?

Какие стереотипы по этому вопросу я могу разрушить, чтобы расширить свои рамки мышления?

Какое нетрадиционное или провокационное решение я могу предложить?

Синяя «шляпа мышления»

Последняя «шляпа мышления» предполагает управление всем процессом и подведение итогов. При групповой работе, синюю «шляпу мышления», обычно носят организаторы, лидеры и председатели собраний. Данная «шляпа мышления» обычно используется в конце работы, однако иногда возникает необходимость снова вернуться к некоторым типам мышления. Например, если оказалось, что интересных идей все же недостаточно, можно вернуться к творческому мышлению зеленой «шляпы». Когда же требуется разработать альтернативные планы на случай особых непредвиденных обстоятельств, вероятно потребуется активировать и критическое мышление черной «шляпы». Суть синей «шляпы мышления» заключается в оценке результатов проделанной работы, а также этом этапе нужно определиться, каким образом будет реализовано решение по рассмотренному вопросу.

Завершая синей «шляпой мышления», следует ответить на следующие вопросы:

Какие обобщения и выводы я могу сделать?

Какой стиль мышления нужно задействовать в большей степени, чтобы эффективно разрешить сложившуюся ситуацию?

Подводя итоги, что именно теперь мне необходимо сделать?

Какой будет план действий и какая их последовательность?

Работая с данной техникой, при переключении между «шляпами мышления», рекомендуется делать небольшие перерывы, чтобы в ресурсном состоянии настраиваться на новый тип мышления. Кроме того, будет эффективнее, если письменно фиксировать ответы на вопросы по всем «шляпам мышления», чтобы при необходимости всегда была возможность к ним вернуться и переосмыслить. Применяя предложенную технику на постоянной основе, человек способен значительно повысить качество своей жизни, подробно исследуя и успешно решая вопросы в разных сферах.

Методика Эдварда Де Боно позволяет привнести эмоции и здоровый скептицизм в то, что привычным образом представляется чисто рациональным процессом, а также открывает интересную возможность для творчества. Решения, принятые с помощью описанной техники, имеют весомые преимущества, поскольку они всегда более продуманные и взвешенные, чем те, что возникают стихийным образом.

Список использованных источников: Боно Э. Шесть шляп мышления. – М.: Попурри, – 2006. – 208 c.

Автор: Анна Бибикова, писатель, редактор

Источник: https://psychosearch.ru/masters/839-edvard-de-bono-shest-shlyap-myshleniya