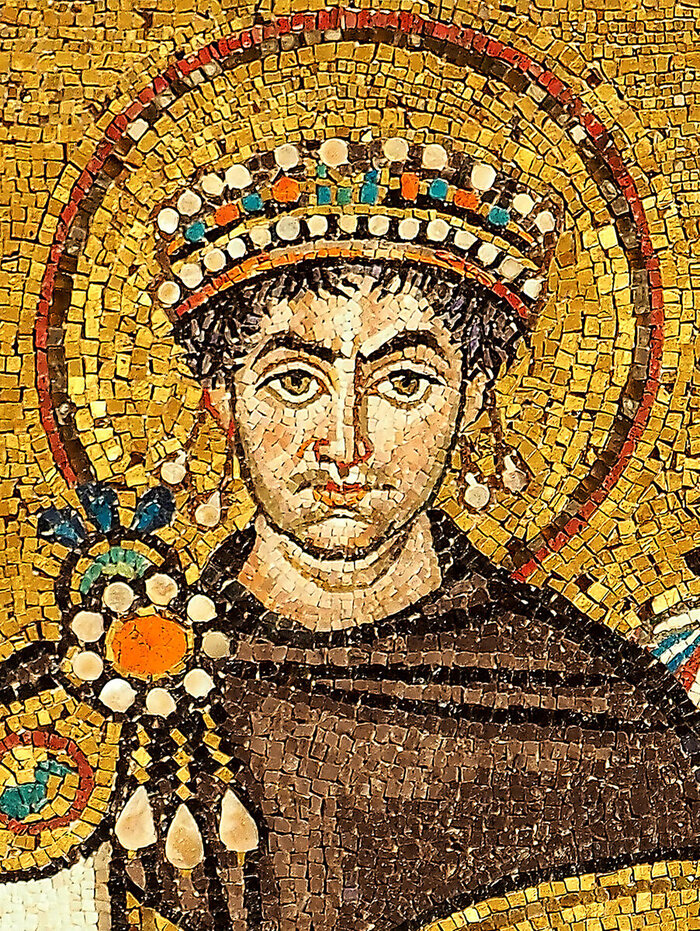

История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 7. «Юстиниан»

Всем привет!

Я тут уже успела упомянуть, что в начале VI века, по сути, прервалась линия Льва Макеллы, т.к. его дочь и фактическая правительница Византии – Ариадна – умерла в 515-м году, а её второй муж, Анастасий, пережил её всего на 3 года, после чего новым императором неожиданно стал престарелый Юстин (518-527), а того сменил на византийском троне его блистательный племянник – Юстиниан I (527-565), но тогда не рассказала подробностей правления обоих. А вот сегодня я намерена этот пробел начать заполнять.

Но начну я немного издалека и расскажу кое-что про Персию. О том, какая жуть жуткая творилась там во времена Кавада I (правил в 488-498/499, а потом в 501-531), я уже рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 87. «Маздак» и «Шахнаме»). И даже с престолонаследием у него вышло не всё хорошо, потому что он хотел из всех сыновей видеть наследником Хосрова, и даже предложил византийскому императору усыновить его с заделом на будущее, но из этого ничего не вышло. Тем не менее третий и любимый сын шахиншаха после его смерти стал новым правителем Сасанидского Ирана под именем Хосрова I Ануширвана (531-579) и правил очень и очень долго. Время его правления часто называют «золотой эпохой» Ирана, хотя государство отец ему оставил, мягко говоря, в не лучшем состоянии. За время его долгого правления произошло очень много, но подробнее я об этом расскажу в другой раз. Сейчас важно сказать другое.

Время Юстина отметилось очередной Персидско-византийской войной (526-532), на этот раз за Лазику (Эгриси) и Иберию, которой в то время правили цари Демназе (ум. 521/522), Цать I (521/522-527/528) и Опсит. О том, что на Кавказе делалось ранее, и о Лазике с её соседом Иберией, в частности, я уже ранее рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 77.2 «Вардананк»). Армения к тому моменту притихла и была поделена между империей Сасанидов и Византией, а вот страсти вокруг Лазики с её выходом к Чёрному морю и степям, откуда вечно прискакивали какие-нибудь кочевники, продолжали бурлить (так ближе к концу правления Юстиниана возник огромный Тюркский каганат (552-603) со столицей в Суябе).

Юстин при своей жизни не успел никак разрулить это противостояние, и т.н. «вечный мир» заключал уже в 532-м году Юстиниан. Тогда только-только умер шахиншах Кавад, и Хосров I был очень заинтересован в скорейшем мире, вот он и наступил. Иберия, которой тогда правил сын Вахтанга I Горгасали от его первой жены, Балендухт, дочери шаха Ормизда III, Дачи (522-534), первостроитель Тбилиси, осталась под контролем Персии, причем фактически потеряв независимость. Её цари уже при наследнике Дачи, Бакуре (534-547), утратили свой царский титул, став просто очередными марзпанами (наместниками), да и это у них позже забрали.

Помимо событий на Кавказе, Византия и Сасанидская империя соперничали и в других регионах. Например, на Аравийском полуострове, где в то время на западе находились владения вассалов Сасанидов – Лахмидов, на севере – владения вассалов Византии, Гассанидов, в Хиджазе уже процветали Мекка и Медина (Ятриб), как важные торговые города, а первый – ещё и религиозный центр, а на юге после всех войн осталось только Химьяритское царство (ок. 110 до н.э. – 599 н.э.), подчинившее себе Сабу, Хадрамаут, Маин и Катабан. И какое-то время химьяритские цари чувствовали себя вольготно, пока у них не появился крутой и не менее дерзкий соперник – Аксум.

Про Химьяр мне сейчас подробно рассказывать не с руки (тем более что я считаю, что регион заслуживает отдельной статьи и отдельного произведения, но я подходящего, увы, не нашла), а вот про Аксумское царство, раз мне посчастливилось найти книгу, где события частично происходят в нём, я охотно расскажу.

Почему-то бытует мнение, что в Африке ничего южнее Египта и Магриба не было. Ну про Нубию (ныне это территории Судана), может, вспомнят. А вот, что там потом после Нубии появилось Мероитское царство, зародившееся примерно в VIII веке до н.э., а прекратившее своё существование только около 350-го года н.э., знают уже далеко не все. На более северных его территориях образовались такие царства как Алва (она же Алодия, VI- XVI века), Мукурра (она же Макурия, VI-XVI века) и Нобатия (не путать с Набатеей, III-VII века), а вот южную захватил тот самый Аксум.

Аксумское царство выросло на руинах ещё более древнего государства – Дамт (Даамат, Дамот), которое существовало предположительно в X-V веках до н.э. на территории нынешней Эфиопии. Точно сказать, как там строились преемственные связи, и что существовало между этими царствами, пока трудно, но связь явно имелась, и именно в нынешней Эфиопии и создано было неким Хакалой ещё в I веке н.э. (или на рубеже I и II веков) то самое Аксумское царство, которое просуществовало аж до Х века н.э. и прибрало себе земли нынешних Эфиопии, Южного Судана, Эритреи, а потом и Йемена, став одной из мощнейших держав в военном и торговом отношении не только в регионе, но и вообще в тогдашнем Старом Свете. Пророк Мани будто бы считал Аксум одной из четырех великих держав мира наряду с родной Персией, Китаем и тогда ещё Римской империей.

Порт Адулис ещё с античных времен был важным торговым пунктом, и, когда он стал частью Аксумского царства, оно взяло под контроль торговые пути от Индии и Шри-Ланки (Анурадхапуры) до Химьяра и других регионов, расположенных по берегам Красного моря, включая и византийский Египет, где в VI веке всё ещё не только процветали религиозники с их вечными религиозными спорами и отшельниками, но и торговцы, и любители роскоши. Так что специи, благовония, ткани, золото, драгоценные камни, слоновая кость и изделия из них, а также кучи ещё других ценных товаров протекали именно через аксумские земли. Не удивительно, что, как минимум, со времен царя Эндубиса (ок. 270-310) аксумиты стали чеканить собственные золотые монеты. И ещё прикольно то, что непрерывная чеканка этих монет очень помогла исследователям – именно благодаря им так хорошо известен список правителей Аксума.

Кстати, на формирование культуры этой страны огромное влияние оказали те самые южноарабские государства, в частности, Саба. Аксумский государственный язык – геэз – был семитским и выработал собственную письменность на основе южноаравийских письменностей. Давший название всему государству столичный город Аксум расположился у основания гор Адуа на высоте 2130 метров над уровнем моря и всё ещё существует. И там до сих пор можно увидеть знаменитые аксумские обелиски с надписями на геэзе.

При этом царство на самом деле было многонациональным (и следовательно, многоязычным) и неоднородным в религиозном плане – там жили и семиты-агази, и представители кушитских народов (например, агау), и нило-сахарских (нубийцы, бари(я)), и немалое количество выходцев из других стран. Что касается религии, то Аксумское царство стало одной из первых держав, официально сделавших христианство своей государственной религией, ещё в IV веке при негусе (царе) Эзане (ок. 333-375), сыне Усанаса I (ок. 320-333). К слову в регионе появились первые христиане именно при Усанасе, так что процесс христианизации явно шёл быстро.

Первым главой Эфиопской церкви тогда стал наставник Эзаны – сириец Фрументий. Кроме того, определенное распространение в стране имел иудаизм, а также язычество, как южносемитское, так и местное, африканское, в т.ч. анимистические культы. Но то в отдаленных уголках, а в крупных цивилизованных городах вроде Аксума, Йехи (Дахи), Матары, Кохайто и Адулиса христианство только крепло, и там строились церкви, храмы и монастыри (например, Дебре Даммо, церковь Богоматери Сионской в Аксуме).

Кстати, Эзана же, похоже, первым начал экспансию на Аравийский полуостров, когда там начались смуты, и только после его смерти эта экспансия приостановилась. Тем более что это совпало с правлением сильного царя Маликкариба Йухамина (ок. 375-400) в Химьяре (кстати, возможно, именно в его времена государственной религией Химьяра стал иудаизм, что сыграло свою роль в дальнейшем).

Через сто лет всё переигралось, Аксум усилился, а Химьяр ослаб. Царь Химьяра, Муртид 'Алан Януф (504-515), будучи сам христианином, установил было дипломатические отношения с аксумитами, которыми тогда правил Усанас II (ок. 500-514), брат царей Эбаны и Незула (правили в середине и конце V века). Он даже принял участие в строительстве резиденции для аксумских царей в Дофаре (видимо, в нынешнем Омане). Когда он умер, аксумиты поддержали (или даже привели к власти) его сына Мадикариба Яфура (514-521), и между двумя странами тоже был мир. Правда уже тогда что-то пришло в движение, и, когда Лахмиды стали гонять арабские племена на соседних с Химьяром землях, те пришли к царю за помощью, и тот, защищая их, собрал войско и, видимо, сумел навалять Лахмидам, но его государство явно переживало не лучшие в финансовом отношении времена. Возможно, это сыграло роль в его загадочной смерти, после которой к власти пришёл Зу Нувас (522-530).

Кто такой точно, и какое отношение имел к правящей династии, этот Зу Нувас, сказать нельзя, зато о нём достоверно было известно, что он был иудаистом, дружил с Лахмидами и устроил гонения на христиан в своей стране. И тут-то у аксумитов, которыми уже правил Калеб (514-534), сын Усанаса II, появился охрененный шанс не просто расширить свои владения, а прибрать к рукам весь Химьяр. И чтобы наверняка, они заручились поддержкой византийцев. Юстин уже успел отказаться усыновить сына персидского царя, опасаясь связанных с этим дипломатических осложнений, чем накалил обстановку, и, поскольку Сасаниды активно втягивали Химьяр в свои политические игры, не смог пройти мимо этой ситуёвины, так что войска на помощь братьям-христианам выслал. Чем это закончилось, можно узнать из сегодняшнего романа

«Юстиниан» Р. Лэйдлоу

Время действия: V-VI век, ок. 502-565 гг. н.э.

Место действия: Византия (территории современной Сирии, Северной Македонии; Турции, Ливии, Египта), Аксумское царство (современные Эритрея и Эфиопия), королевство вандалов и аланов (современный Тунис), Остготское королевство (современная Италия), империя Сасанидов (современный Ирак), государство эфталитов (современный Узбекистан).

Интересное из истории создания:

Про автора Р. Лэйдлоу я уже рассказывала (здесь: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 1. «Теодорих»). Поэтому кратко о книге. Её можно считать логическом продолжением двух других романов Лэйдлоу – «Аттила, Бич Божий» (2004) и «Теодорих» (2008), причем о второй я как раз рассказывала в прошлый раз. «Юстиниан» был издан в 2010-м году Polygon Books. Оригинальное название «Justinian: The Sleepless One» является отсылкой к прозвищу Юстиниана «Бессонный государь», из-за того, что тот, по воспоминаниям современников, имел привычку по ночам заниматься государственными делами в ущерб ночному сну, на чём автор в своём тексте сделал особый акцент. Эту книгу Р. Лэйдлоу посвятил некому Б. Форчену, своему другу.

О чём:

Начало книги отсылает к рубежу V и VI веков, когда будущий император Юстин на восточных границах Византии сумел блестяще отбить атаку превосходящих персидских сил, что подняло его по служебной лестнице на невиданные высоты и дало ему возможность впоследствии стать тем, кем он стал.

Незадолго до этих событий где-то в Тавресии (ныне Северная Македония) его племянник, тогда ещё носивший имя Управда, радовался своему беззаботному детству и наслаждался своей популярностью среди сверстников, пока один трагический случай не нанёс ему психологическую травму, которую он протащил за собой большую часть своей жизни, что не могло на этой самой жизни не сказаться.

А спустя ещё некоторое время его дядя, исполняя данное своей сестре (и матери Управды) обещание, устроил парня на учёбу в Константинополь, где он сменил имя на Флавий Пётр Савватий. Хорошо подвешенный язык, блестящая учёба и другие качества, несмотря на происхождение, помогли ему не только заработать хорошую репутацию и множество друзей и почитателей, но и приблизиться к трону, особенно когда после смерти Анастасия этот самый трон занял под именем Юстина его дядя. Юстин был опытным военачальником, но не администратором, и потому приличная часть этих функций взял на себя его племянник, уже в те годы приобретя огромные власть и влияние.

Юстин и его супруга Евфимия так и остались к старости бездетными, поэтому кого император намеревался сделать своим преемником, было очевидно. Однако у того не было военного опыта, и получить этот опыт ему пришлось весьма неожиданным способом – участием в войне между Аксумом и Химьяром. Чем эта кампания 516-525-х годов завершилась для будущего Юстиниана, предлагаю читателям узнать самим.

(Знаменитые обелиски Аксума, возможно, отражали реальные архитектурные традиции Сабы и Химьяра, позаимствованные аксумитами)

Отрывок:

«…В ночь своего прибытия в Гондар* негус Элла Атсбеха** приказал устроить большой праздник в честь своих союзников-римлян. Юстиниан, Валериан и с десяток их старших офицеров — трибунов — вместе с адъютантами-викариями были с почётом проведены в большой зал дворца губернатора и усажены за длинный низкий стол, вокруг которого стояли мягкие ложа. Когда все гости расселись — римляне чередовались с эфиопскими военачальниками и вельможами, одетыми в похожие на римские тоги шамбасы, — негус поднял кубок, в котором был тедж*** — крепкий напиток из мёда и ячменя. Через переводчиков, стоящих по одному на каждую пару гостей, он предложил тост:

— За Рим и Эфиопию — братьев по оружию!

Выпив, все расселись и принялись закусывать огненный напиток. Были поданы индийский карри и вкусные солёные шарики. Как потом обнаружил Валериан, это был порошок из сушёной саранчи, смешанный с маслом и солью. Всё это запивали всё тем же тедж.

Вскоре атмосфера стала сердечной, хотя и шумной. Валериан обнаружил, что их хозяева на удивление хорошо осведомлены о событиях в мире: об отношениях Персии и Рима, о новых германских королевствах, возникших на бывших землях Западной Римской Империи; о религиозном расколе между халкидонцами и монофизитами; о торговле с Китаем и Индией.

Затем страшно взревели трубы — и подали огромные блюда с алыми кусками сырой говядины. Борясь с отвращением, Валериан в ужасе смотрел на кровоточащие куски плоти, поняв, что их вырезали из живых животных. Эфиоп, сидевший рядом, широко улыбнулся ему.

— Брундо! Вкусно! Специальная почесть для римских гостей!

Валериан с застывшей улыбкой отрезал кусок парившего, горячего мяса и начал мужественно жевать его. Заметив, что побледневший Юстиниан замер и уставился в свою тарелку, Валериан прошипел:

— Ради бога, постарайся съесть это, хоть немного. Иначе ты их оскорбишь!

Лицо Юстиниана исказилось мукой.

— Я не могу! Валериан, это невозможно... меня вырвет!

Шумное веселье, царившее за столом, сменилось гробовым молчанием при виде отвращения на лице Юстиниана. Проклиная про себя чрезмерную брезгливость друга, Валериан забормотал извинения, лепеча что-то про сырое мясо, которое Юстиниан не может есть из-за своих верований. Через несколько минут ему принесли жареную цесарку, и пиршество продолжилось, однако теперь веселье было искусственным, улыбки — вежливыми, но холодными. Напряжение усилилось ещё больше после важного события. Запылённый гонец вбежал в зал и с поклоном зашептал что-то на ухо негусу. Выслушав, молодой царь поднялся с каменным лицом.

— Римские друзья и эфиопские братья, плохие вести! Один из командиров Зу-Нуваса пересёк пролив и с помощью наших старинных врагов из племени галла**** захватил нашу великую крепость Магдалу. Один из путей к морю теперь закрыт!

То ли из-за позора с мясом на пиру, то ли из-за дурных вестей о Магдале Юстиниан совсем упал духом. Валериан наблюдал это с отчаянием. Перед Гондаром Юстиниан был бодр и весел, иногда даже чрезмерно, однако после ухода из города он стал тихим, замкнутым, редко общался с солдатами, передавая все приказы через своих адъютантов. Он словно пробудился от сна — и реальность ужаснула его. С каждым днём груз ответственности за римский корпус, лёгший на плечи Валериана, становился всё тяжелее, и это его беспокоило и раздражало.

Объединённое войско становилось всё больше и больше по мере того, как в него вливались новые воины из окрестных городов и поселений; и, наконец, армия вышла к озеру Тана, роскошному синему покрывалу на зелёной поверхности вельда. Фыркали на отмелях гиппопотамы, бродили в высокой траве непуганые антилопы и буйволы. Повсюду цвели цветы, дурманя воздух своим ароматом. Отсюда армия повернула на восток, по реке Абай миновала водопады Тисисат и дошла до места впадения Абая в реку Бечело.

Вдоль Бечело они прошли через лесистые холмы и вышли на голое плато, прорезанное ущельями и скальными грядами, — река здесь текла по каменному ложу. Единственным признаком жизни в этой каменистой пустыне были орды больших и злобных обезьян с собачьими головами [Бабуины Гелада] — они сердито кричали на людей и скалили громадные клыки.

По небу с юга неслись грозовые тучи, и на экспедицию обрушивались ледяные дожди и шквалы с градом. Затем, так же неожиданно, небо прояснялось, и перед продрогшими и мокрыми людьми открывалась мрачная перспектива: впереди вздымались горы с плоскими вершинами, а за ними, далеко, на высокой и абсолютно голой скале, высилась могучая крепость.

— Магдала! — сказал негус Валериану.*****

Они вдвоём ехали впереди, указывая армии направление движения и за время марша очень сблизились. Умный, много знающий Элла Атсбеха помимо родного амхарского говорил на многих языках: гёз — языке аборигенов, родственном арабскому и теперь использовавшемуся только в богослужениях; на собственно арабском и немного на греческом. Ежедневные беседы с Валерианом помогли ему усовершенствоваться в последнем до такой степени, что теперь они обходились без переводчика...

— Это невозможно! — выдохнул Юстиниан, подъехав к ним. — Это место совершенно неприступно. Его можно взять только длительной осадой.

— Его можно и нужно взять! — откликнулся Элла Атсбеха, чьи отношения с Юстинианом, в отличие от явно дружеского расположения к Валериану, стали холодными и натянутыми с тех пор, как они оставили Гондар.

Валериан подумал, что причина этой холодности кроется в большей степени в том, что негусу не нравится пассивное поведение Юстиниана и его склонность сомневаться и размышлять, а не в инциденте на празднике.

— В Магдале достаточно запасов провизии и воды, чтобы выдерживать многомесячную осаду. Стоит ли нам тратить на это время, пока персы, без всякого сомнения, будут и дальше распространять своё влияние на Счастливую Аравию? Постоянно...

— Я думаю, что мы можем просто обойти эту крепость стороной, — примиряюще заметил Валериан. — Сначала разобраться с Зу-Нувас, а потом уже с Магдалой?

Негус покачал головой.

— Это было бы катастрофой. Ты не знаешь галла, мой друг, — он невесело улыбнулся. — Южное племя необузданных дикарей — они мои подданные, официально. Но они никогда не жили по эфиопским законам или, уж если на то пошло, по христианским законам. Пока нашей армии нет в Аравии, галла, словно яростная саранча, будут совершать набеги из Магдалы и со своих земель на юге и опустошать земли огнём и мечом.

— Понимаю, — кивнул Валериан. — Тогда единственный выход — штурмовать крепость…».

* На месте современного Гондэра, возможно, существовало какое-то поселение ещё в те времена, но официально город был основан лишь в XVII веке.

** Элла Атсбеха – эфиопское имя негуса Калеба.

***Тэж (он же тэдж) – алкогольный напиток, готовящийся народами Эфиопии из корней, веток и листьев дерева Гейшу с добавлением мёда диких пчёл и специй для горечи. Это традиционно домашний напиток, но его подают и в эфиопских барах.

**** Галла – устаревшее название эфиопского кушитского народа оромо. В современной Эфиопии это этническое большинство (ок. 35,8%), и только следом идут амхара (24,1%), носители семитского амхарского языка.

***** Магдала – это горная крепость во внутренней Абиссинии, в 190 км на юго-восток от Гондэра, в горах Амба, поднимающихся от долины Бешило, притока Голубого Нила (Абай).

(Вот на этой скале, похоже, располагалась та самая крепость Магдала близ деревни Амба Мариам, больше известная по событиям XIX века, как и Гондэр)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Книга на меня в целом произвела довольно благоприятное впечатление. Да, как и «Теодорих», она местами несколько наивна, идеализирует очередного правителя (да и его жену тоже), у них схожие начала, что создает некоторый эффект вторичности, но читать было легко и интересно.

Для себя я жирными плюсами отметила, во-первых, то, как тщательно автор передал все события эпохи правления Юстиниана I, во-вторых, то, что он сделал частью места действия сам Аксум. Для меня это было настоящей находкой, хотя мне и не хватило завершенности в этой конкретно истории. Я ожидала, что действие перенесется в Химьяр, но увы. Считаю это потерей. Отдельное спасибо Лэйдлоу от меня за то, что показал Киренаику и Египет VI века, когда рассказывал о злоключениях Феодоры, будущей (на тот момент) жены Юстиниана.

Кстати, о ней. Пожалуй, образ Феодоры вышел самым странным и неоднозначным во всей этой истории. Если честно, меня удивил такой взгляд на неё и её отношения с мужем, особенно с учётом того, какие ещё законы принимались, благодаря её влиянию на политику империи. Насколько мне известно, нет вообще никаких исторических указаний на саму возможность такого положения вещей. Так что это было очень странно и казалось несколько притянутым за уши, но ладно. Если это такая попытка объяснить бездетность брака Юстиниана и Феодоры при всей их взаимной любви, то, как говорится, «сомнительно, но окей». Другой неожиданный взгляд – это на историка Прокопия Кесарийского, но авторская логика мне, в принципе, тут ясна.

В общем, пока что (а я читаю ещё одну книгу параллельно) эта книга – лучшее, что мне доводилось читать о временах Юстина I и Юстиниана I, поэтому я рекомендую её и другим. Не всем она, конечно, подойдет, из-за тех же особенностей поведения персонажа Феодоры, но они поймут, что продолжать не надо, ещё в первой четверти книги. Остальным, я думаю, эта история зайдёт.

Прошлые посты искать тут:

Напоминаю, что веду сборы на ещё две книги, которые помогли бы мне лучше осветить VI век н.э. - А. Хакимова "Империи шёлка" и "Река, где восходит луна" Чхве Сагю. Буду очень признательна даже за маленькую помощь.

Если пост понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и при желании оставляйте комментарии!

8 сентября - Куликовская битва. Про то, как впервые был дан серьезный отпор монголам и про то, как Дмитрий Московский стал Дмитрием Донским

К концу XIV века Золотая Орда, ослабленная внутренними междоусобицами (так называемой «Великой замятней»), уже не была той единой империей, что при Батые. Власть в Орде оспаривали несколько ханов, и одним из самых могущественных военачальников стал Мамай, который, не будучи чингизидом, не мог стать ханом, но правил от имени марионеточных ханов.

В это же время на Руси крепло Московское княжество. Благодаря политике Ивана Калиты и его преемников Москва стала политическим и духовным центром русских земель. Князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, открыто бросал вызов Орде, переставая платить дань в полном объеме и усиливая свое войско. Поводом к прямому столкновению стал спор из-за Великого княжения Владимирского. Мамай, желая проучить непокорного князя и усилисть противоречия среди русских князей, отдал ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому, следуя принципу «разделяй и властвуй». Но князь Дмитрий Московский отказался смириться с этим и в 1375 году организовал масштабный поход на Тверь, в котором участвовали войска почти всех русских княжеств. Тверь была осаждена и после капитуляции Михаил признал Дмитрия «старейшим братом» и обязался выступать с ним против Орды. Это был первый общерусский антиордынский союз, инициатором которого выступила Москва.

Это событие стало актом открытого неповиновения, за которым последовала открытая война. Мамай собрал огромное войско, заключил союз с Великим княжеством Литовским (Ягайло) и Рязанским княжеством (Олегом Рязанским), планируя сокрушить Москву и повторить разорение Батыя.

Соотношение сил

Русское войско возглавлял Великий князь Московский Дмитрий Иванович, которому позднее за эту победу дадут прозвище «Донской».

«И, соединившись со всеми князьями русскими и со всеми силами, вскоре выступил против них из Москвы, чтобы защитить свою отчину. И пришёл в Коломну, собрал воинов своих сто тысяч и сто, помимо князей и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы русской — князей русских, как при этом князе. А всех сил и всех ратей числом в полтораста тысяч или двести»

«Летописная повесть о Куликовской битве»

Традиционные исторические оценки, идущие от летописей, говорят о 200-300 тысячах русских воинов, однако современные исследователи, основываясь на логистике и размере поля боя, считают эти цифры сильно завышенными. Более реалистичная оценка - 20-30 тысяч человек, состоящая в основном из ратников и немногочисленной конницы из различных земель Северо-Восточной Руси. Важнейшую духовную роль в подготовке войска и благословении на битву сыграл преподобный Сергий Радонежский. К середине XIV века авторитет Сергия стал настолько велик, что к нему за советом и благословением обращались князья. Он использовал это влияние для высшей цели : для прекращения междоусобных браней и объединения русских земель вокруг Москвы. Он был миротворцем и постоянно уговаривал князей признать старшинство московского князя и подчиниться ему, чтобы вместе противостоять Орде. Его деятельность заложила духовные основы для будущего единого Русского государства.

«Пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими, и со всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и половецкими, наняв еще к тому же войска бесермен, армен, фрягов, Черкасов, и ясов, и буртасов! Также собрался с Мамаем, единомыслен с ним и единодушен, и литовский князь Ягайло Ольгердович со всеми силами литовскими и польскими, и с ними же заодно Олег Иванович, князь рязанский. Со всеми этими сообщниками пошел Мамай на великого князя Дмитрия Ивановича и на брата его князя Владимира Андреевича»

«Летописная повесть о Куликовской битве»

Войско Мамая, по схожим оценкам, насчитывало около 25-35 тысяч человек. Его ядро составляла монголо-татарская конница, но также в войске были наемники-генуэзцы (тяжелая пехота) из крымских колоний, аланы, ясы и другие народы Причерноморья. Критически важным стало то, что союзники Мамая, литовское войско Ягайло и рязанское Олега, не успели к началу сражения и в битве не участвовали.

Ход сражения

Русское войско заранее выдвинулось навстречу Мамаю, чтобы не дать ему соединиться с литовцами. Они переправились через Дон в ночь на 8 сентября, что было стратегически важным решением: это отрезало путь к отступлению и показало готовность биться до конца, а также защищало тыл от подходящих литовцев.

Битва началась утром 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, на узком участке между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, что не позволяло ордынцам применить их излюбленный тактический прием - фланговый охват.

Перед началом битвы произошел знаменитый поединок монаха-воина Александра Пересвета с ордынским богатырем Челубеем, в котором оба бойца пали мертвыми.

«Уже близко сходятся сильные полки, выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая своё мужество перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трёх сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет, который был в полку Владимира Всеволодовича, выехал из полка. Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег же устремился против него. И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними. И упали оба с коней на землю и скончались»

«Сказания о Мамаевом побоище»

После поединка богатырей началось сражение. Основной удар татары направили на русский пеший Большой полк в центре. Несмотря на тяжелые потери, русские стойко держали оборону. Затем ордынская конница обрушилась на Полк левой руки и стала его теснить к реке. Казалось, русские дрогнули, и ордынцы, прорвав левый фланг, стали заходить в тыл основным силам, подставив свой собственный фланг и тыл.

В этот критический момент из дубравы в тыл и на фланг прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк под командованием опытного воеводы Дмитрия Боброка-Волынского и князя Владимира Серпуховского. Эта неожиданная атака свежей тяжелой конницы решила исход битвы. Утомленное войско Мамая не выдержало удара с тыла и обратилось в паническое бегство. Русские войска преследовали противника на протяжении нескольких километров. Стоит отметить, что князь Дмитрий Иванович сражался в доспехах простого воина в передовых рядах и после битвы его нашли израненным, но живым. И тогда же он получил свою прозвище - «Донской»

«Когда же собрались все люди, князь великий стал на татарских трупах и сказал: «Считайте, братья, скольких воевод и скольких людей у нас нет». Говорит Михаил Александрович, московский боярин: «Нет, государь, у нас 40 бояр московских, да 30 бояр серпуховских, да 30 панов литовских, да 22 бояр переяславских, да 20 бояр костромских, да 30 бояр владимирских, да 50 бояр суздальских, да 40 бояр муромских, да 34 бояр ростовских, да 23 бояр дмитровских, да 60 бояр можайских, да 30 бояр звенигородских, да 15 бояр углицких. А погибло, государь, у нас дружины побитой от безбожного царя Мамая 250 тысяч, а осталось у нас только 50 тысяч, татар же побито 400 тысяч, и лежали трупы мёртвых на 40 верст на обе стороны».

«Сказания о Мамаевом побоище»

Потери с обеих сторон были колоссальными. Летописи говорят, что русское войско потеряло убитыми около 250 тысяч человек, включая множество князей и бояр. Но по современным оценкам потери составили около 15-20 тысяч человек, что все равно говорит о невероятном по кровопролитности сражении.

Войско же Мамая было практически уничтожено, а сам он вскоре бежал в Крым, где был убит своим соперником ханом Тохтамышем.

Последствия и историческое значение

Непосредственным военным итогом стала сокрушительная победа русских князей. Это была первая крупная победа над войсками Золотой Орды в полевом сражении, которая впоследствии укрепила авторитет и роль Москвы как центра объединения русских земель.

Но самым главным достижением Куликовской битвы стало развенчание мифа о непобедимости ордынской армии, а русские полководцы смогли продемонстрировать в битве выдающееся тактическое мастерство. Однако независимость от Орды тогда была не достигнута. Уже через два года новый хан Тохтамыш, объединивший Орду, совершил внезапный поход на Москву, сжег город и заставил возобновить выплату дани. Но ее размер стал значительно меньше, а сама зависимость стала носить более формальный характер. Политическая воля Орды была сломлена. Главным долгосрочным последствием битвы стало ускорение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Она показала необходимость и эффективность единого командования и общих целей, заложив духовно-политический фундамент для окончательного освобождения Руси, которое произойдет через сто лет, в 1480 году, во время знаменитого «Стояния на реке Угре».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)

Почему Китай единый, если он такой разный?1

Серьёзно? Мои статьи с анализом, ссылками на источники и глубокий текст собирают по 50-60 лайков, а прикольный луркояз 84К просмотров? Штош, мы все живём в проклятом мире, который сами и создали.

Для ЛЛ: иероглифы + бюрократия + социальный дарвинизм.

Пост сделан в ответ на просьбы комментаторов. Ну и в качестве дуального противовеса предыдущему моему посту ("Китайская" цивилизация, которая ещё не стала китайской). Первая половина поста будет сложной теорией, вторая - описанием прикольной практики.

Иероглифы - это знаки, которые передают смысл без необходимости его читать фонетически. Это означает, что, теоретически, мы можем читать иероглифы хоть на русском языке. Благодаря фантастическому и определённо удачному стечению обстоятельств, китайцы сначала построили свою азиатскую Римскую империю, а только через два века познакомились с алфавитом-санскритом. Как вы понимаете, первое, что сделали китайские монархи династий Цинь и Хань - первые китайские династии, которые объединили Китай - это отправили к праотцам все региональные способы начертания иероглифов (а они могли быть настолько разными, что элиты разных царств - особенно аустрические - попросту могли не мочь прочесть начертание иностранных иероглифов). Причём примерно одновременно со знакомством с алфавитом - чисто хронологически - китайцы научились ксилографии. То есть, начертание приводилось к стандарту. Таким образом, стало совершенно безразлично, на каком языке все говорят, если делопроизводство универсально. Не нужно неизбежно меняющегося языка культуры (сравните средневековую латынь с древнеримской латынью), не требуется постоянно обновляющейся письменности (на которую влияют почерк и традиция) - иероглифы концептуально просты и удобны как палка - берёшь, учишь, общаешься хоть с инопланетянами, если у них есть клешни и глаза.

Я добавлю ещё цитату своего преподавателя по Историографии Древнего мира и Античности: "Весь мир изобрёл письменность для хозяйства и только Китай - из религиозных соображений". Китайское уважение к иероглифу до сих пор велико, а в традиционные времена было сравнимо с религиозным поклонением. Это был клей, соединяющий народы, это была музыка, передающая информацию между общинами, неспособными к общению; это был и тайный смысл мироздания, и живое воплощение Дао. Перефразируя известнейшую цитату - вначале был иероглиф, и иероглиф был Богом, и иероглиф был Бог.

А ещё китайская письменность не только соединяла, но и разделяла мир - мир цивилизации писал иероглифами, мир варварства - всем остальным. Китай мог много раз соединяться и разъединяться, но люди, владеющие сакральным навыком писать и читать, жили во всех царствах со времён династии Цинь и, соответственно, именно они во многом определяли политическое будущее государства.

Китайская гравюра 10 века. Смотреть именно на эту не обязательно - просто она одна из многих, кто изображает идеального мужчину. Степенного, спокойного, созерцающего. Сравните с классическим европейским образом идеального мужчины.

Китайская, мать его, бюрократия. На самом деле, здесь стоит остановиться поподробнее. Дело в том, что эффективная бюрократия существовала в Западной Евразии со времён многострадальной шумерской цивилизации. Но... Я даже не знаю, как описать положение бюрократа в Китае.

Китаец имел много слоёв идентичности - родовую, географическую, языковую, религиозную, провинциальную, профессиональную и так далее. Их аналоги легко встретить в мировых культурах. Аналог китайского бюрократа - это священник в католическом мире где-нибудь в 11-13 веках или европейский дворянин середины 19 века. Это был человек над-цивилизационного уровня. Он служил не своему роду или народу, не своей провинции, не Дворцу и даже не Императору. Он служил Поднебесной.

Мораль легитимизировала все его поступки, кроме предательства самой морали. Китайский чиновник мог легально переходить на службу к другому монарху или отказываться служить нерадивому монарху. Он мог уйти из родной провинции и посоветовать монарху сжечь её дотла. Ему предписывалось ставить интересы Поднебесной выше даже жизней своих домочадцев. Культ жертвенности, культ лица, культ метафизического "народа Поднебесной" - это реальность морального идеала китайского чиновника.

Современная китайская деревня, согласно непроверенной статье в интернетике, насчитывает тысячу домохозяйств. В это охотно веришь - я люблю шутить с учениками на эту тему. В Средневековье обычная китайская деревня была больше обычного европейского города.

Китайское общество абсолютно дарвинистично. И таким оно было всегда. На входе мы имеем невероятно плодородные территории и, по европейским меркам, в шаговой доступности друг от друга полноценные цивилизации. На выходе мы получаем скученность и конфликтность.

Все китайские правила общежития выводились кровью столетиями. Будешь обижать общины - получи крестьянские восстания. Не будешь следить за ирригацией - миллионы сдохнут от голода. Не так поклонишься соседу - вашим семьям ещё жить рядом ближайшие сотни лет. Останешься без клана, без корпорации, без организации - сдохнешь. Не научишь свою армию пользоваться лошадьми - поздравляю, через десять лет у тебя не будет ни армии, ни царства. У Императора пятьдесят наследников - гарем это буквально Голодные игры на максималках.

Это предельно утилитарное общество. Всё, что нужно для мирной и сытой жизни куётся и шлифуется столетиями, а всё необязательное - отбрасывается. Здесь не думают о смысле бытия, здесь не изобретают универсальную концепцию загробной жизни, не пытаются колонизировать Америку - здесь выживают, защищают своё и вытягивают максимум из всего, что есть под рукой.

Теперь коротко о том, что такое история китайского единства.

В 4 веке до н. э. легисты придумывают предельно тоталитарное общество, чтобы создать самую боеспособную армию на Земле в одном из самых нищих государств Евразии. В 3 веке до н. э. это самое государство - Цинь - за счёт абсолютной дисциплины сжирает все остальные царства. Через пятнадцать лет бесчеловечность и тирания доводят всех до ручки и случается тотальная гражданская война. На её осколках рождается династия Хань, которая берёт всё лучшее и полирует идеями других школ, формируя баланс сил. Царства заменяются провинциями, на все высшие должности садятся родственники престарелого нового монарха - система наподобие наших Рюриковичей. В течение всего 2 века до н. э. Китай, мать его, терроризирует все общества и все страны по всему периметру границ, завоёвывая и заставляя платить дань всех, кроме сюнну. Тех добьют и выгонят только через пару веков. Концентрация богатств приводит к тотальному имущественному расслоению, поэтому уже через полтора века, пока на Западе рождается Иисус Христос, здесь идёт гражданская война. После неё архитектура экономических взаимоотношений слегка перераспределяется, благодаря чему страна процветает ещё два века. Снова имущественное расслоение + зарождение провинциальной идентичности. Восстание Жёлтых повязок, повсюду ходят повстанческие армии численностью каждая как несколько римских легионов. Новая кровавая баня, усмирители повстанцев решают стать варлордами и делят страну на три части. Монтаж - +50 лет - ослабевший монарх в одной из династий свергается приближённым, тот формирует династию, которая сжирает весь Китай. Снова. Монтаж - +40 лет - середина 4 века нашей эры.

Набегают сяньбийцы! А с ними ещё орда переселенцев-союзников. У них тяжёлая конница. Северный Китай в руинах, хуася бегут на юг целыми общинами. Южное население порабощается и запоминает это. Выжившие северяне порабощаются захватчиками. Шестнадцать варварских государств! Южный Китай трясёт - завоеватели накопили богатства и превратились в латифундистов. Северяне полторы сотни лет проводят реформы, всё сильнее отпуская вожжи управления общинами. Северяне почти объединились, как тут южане собирают кулак и выпинывают их за Хуанхэ. Снова реформы, снова копят силы, бац - один из военачальников попытался свергнуть правящую династию и расколол её на две части. Западная часть концентрирует больше войск и побеждает восточную. Новая династия - ханьский приближённый убивает сяньбийца и объединяет страну. Победа? Как бы не так - монтаж +40 лет - династия пала, приближённый захватил власть. 534 год нашей эры, новая династия! Реформы, реформы, более справедливое общество, меньше имущественного расслоения. Пожирание соседей, экономический расцвет. Середина 7 века - череда слабых императоров, двор признаёт у власти императрицу, снова расцвет, снова реформы. Почти полтора века процветания! 755 год - восстание варлорда, войны генерал-губернаторов, империю трясёт. 907 год - Эпоха Пяти династий и Десяти царств!

Это - кусочек, слайс, крохотный срез политической истории. Обратите внимание на количество событий на единицу времени. Китай - это место быстрых перемен, мгновенной реакции на изменения, сложнейших политических интриг, десятков социальных групп - этносов, классов, сословий, провинций, цивилизаций. Здесь многоуровневая идентичность. Все люди находятся в паутине связей друг с другом.

И эта паутина исторических конфликтов, истории взаимных союзов, войн, борьбы, конкуренции - и есть то, что делает Китай единым. Единство Китая - не про однородность, а про хтонически древнее военное, культурное и миграционное взаимопроникновение. И китайская государственная идентичность - она про иероглифы, существование надцивилизационных сакральных институтов и общепринятые правила общежития.

Варвар для китайца варвар не потому, что он белый или чёрный - для пекинца условный юэсец внешне настолько же странный, как и эфиопец. Варвар для китайца варвар потому, что тот живёт без понимания китайских правил игры, без "китайскости". А она писалась кровью тысячи лет. Их нарушение табу является таковым не потому что китаец традиционен и консервативен. Их нарушение табу является таковым потому, что каждый китаец знает, что за нарушение оных неизбежно следует зубастый больной бешенством белый пушной зверёк.

Знаменитый Коулун. Буквально Китай в миниатюре. Представьте, что ваши предки родились здесь тысячи лет назад, и ваши потомки будут жить здесь тысячу лет.

Китайцы не потому едины, что они одинаковые. Они как раз потому и едины, что слишком долго жили рядом, будучи неодинаковыми.

Возвращение Одиссея, часть 1: характер героя

Возвращение Одиссея, часть 1: характер героя

https://oper.ru/news/read.php?t=1051627636

Канал Джона Шемякина в Telegram: https://t.me/gillshem

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/odyssey1.mp3

Плейлист: https://rutube.ru/plst/410611

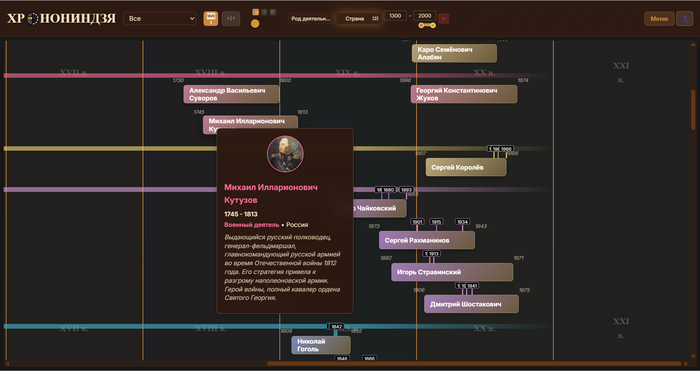

Продолжение поста «Сделал сайт для визуализации жизни исторических людей»1

С момента публикации прошлого поста успел немного переработать структуру фронтенда, потому что она начала разрастаться уже намного активнее, чем я мог предположить.

Конечно, основная затея -- показывать, кто когда жил, и отображать это на единой линии -- осталась, но даже мне, человеку увлекающемуся, это начало наскучивать, поэтому решил добавить геймификации в процесс.

Так выглядит основной таймлайн с включенными фильтрами по стране -- здесь поменялось не так много, лишь перенёс фильтры в центр, да немного поигрался с визуалом маркеров

В меню создал отдельную, новую плитку, ведущую на настройку игры, где можно отфильтровать категории, выбрать типы и количество вопросов, и начать игру.

Типов вопросов сейчас 3:

Угадай год рождения того или иного человека. Имя человека, его описание. И 4 варианта ответа. Ещё явно предстоит вычитывать описания людей, чтобы они не выдавали нереалистичность вариантов, но уже вполне себе старт

2. Сопоставь достижение с личностями. Просто три человека, три личности. Становится намного сложнее, если выбрать людей одной категории, но и так помогает запомнить связь человека с чем-то важным из его жизни

3. Расставить по порядку. Тут перетаскиванием нужно расставить 4 человек по году рождения. Это будет немного проще, когда я будут добавлены все изображения, но всё равно часто вызывает трудности, потому что основная масса людей -- 18-20 век, а, значит, часто большая часть людей будет из одной эпохи.

Кроме того, улучшил отображения на мобильных, и, кажется, оно даже вполне работает, а добавление людей в списки и предложение новых людей, кажется, стало удобнее.

Всё ещё продолжаю использовать Cursor. Он играючи создаёт новые страницы и помогает вынести отдельные компоненты из разрастающегося монолита, но даже гпт-5 не всегда справляется, и некоторые вечера всё же приходится тратить на самостоятельное конструирование некоторых фишек.

Сайт бесплатен и не содержит рекламы, поэтому буду рад, если он будет вам интересен и полезен: https://chrono.ninja/

Результаты контактов - заимствования

Существует большое множество гипотез о родине индоевропейцев. Подозреваю, мы ещё далеки от окончательного решения этого вопроса. Однако, некоторые работы исследователей позволяют снизить количество версий, которые можно рассматривать рабочими.

Начнем с особенностей обмена языком, генами, культурой при разных вариантах контактов.

Мужская гаплогруппа может часто выступать хорошим ориентиром для предсказания языка, но на практике достаточно много примеров отклонений. Например, в Гренландии у аборигенов почти половина мужских гаплогрупп имеют европейское происхождение, а язык у них относится к эскимосским. Венгры имеют подтверждённую миграцию с Уральского региона, говорят на венгерском языке, относящемся к уральской семье, однако генетически практически не отличаются от остальных народов Центральной Европы. Кстати, практически аналогичная история и с саамами.

В принципе, если бы люди всегда мигрировали на незанятые территории и не контактировали с соседями, то предположение о строгой корреляции генетики и языка бы верным. Однако, народ за время своего существования испытывает всеразличные контакты со многочисленными соседями в течение всего своего существования. И разные контакты приводят к разным результатам. Вот и посмотрим на эти контакты с точки зрения сохранившегося языка.

Поверхностный контакт - такой контакт приводит к появлению лишь некоторых заимствований. Немного в словах, технологиях, совсем чуть-чуть в мифологии и генетике. Археологи обнаружат некоторое количество импортных товаров в материальной культуре.

Иногда изучаемая культура имеет "ксенофобию" к народу-донору, то есть не знает или не хочет знать язык-донор, или считает свой язык единственным "цивилизованным". Такой вариант будет частным случаем поверхностного контакта. При этом заимствуемые слова будут часто интерпретироваться в терминах собственного языка ("народная этимология"). Например, русский верстак является заимствованием из немецкого Werkstatt - в немецком он состоит из Werk "работа" и Statt "место", но в русском он переосмысляется так, как будто он происходит от слова верста с суффиксом -ак. В китайском языке существует множество таких заимствованных слов, например, 英國 yīng guó ‘Англия’, в дословном переводе "героическая земля".

При таких контактах не происходит воздействия на грамматику или основной словарный набор (100-словный список Сводеша остается без изменений). Заимствованные слова обычно ограничиваются определёнными технологиями, местной средой или этническими особенностями.

Билингвизм. При этом варианте значительная часть народа знает свой язык и язык-донор, но в повседневной жизни используют обычно свой язык. Основной словарный запас останется неизменным, но будут появляться заимствования слов в культурной сфере. Когда такой контакт продолжается достаточно долго, то появляется механизм регулярных фонетических соответствий, который позволит интегрировать практически любое слово из языка-донора в свой язык. Если языки близки, то будет выше процент взаимно сохраняемых архаизмов.

Результат взаимодействия будет зависеть от того, живут ли эти народы в смешанных поселениях или нет.

Если смешанные поселения отсутствуют, то народ будет говорить на своём языке, а второй изучать как дополнительный. При этом владение вторым языком повлияет на навыки общения в первом. Возникнут некоторые лексические, фонетические, семантические и грамматические заимствования, хотя они никогда не будут многочисленными. Будут заимствования в материальной культуре, в инновационных технологиях, но останутся свои культурные особенности, особенно сакрального характера. Влияние на мифологию будет минимально. Генетическое подмешивание или будет отсутствовать, или будет близко к нулю. Например, в современном русском языке мы можем найти слова девайс, компьютер, эксклюзивный, и даже интернет-ПИФинг. В вепском языке глагол "расстаться" должен употребляться с предлогом "от", но после контакта с русским, под влиянием "расстаться с кем-либо", начал использоваться предлог "с".

Если народы живут смешано, то языки начинают влиять друг на друга, приводя их к сближению по многим параметрам, но лексические заимствования ограничиваются культурной сферой, а базовый словарь не затрагивается. Язык может стать важным маркером этнической идентичности. В генетике и мифологии будет некоторое взаимное смешение. Материальная культура также будет отражать некоторые черты соседей. Погребения поселений будут характеризоваться различными погребальными обрядами в рамках одного хронологического периода. Например, в селе Хазнидон (Северная Осетия) курганные захоронения содержат погребенных как на спине, так и на боку.

Когда народ использует язык как идентифицирующий этнический маркер, то даже в случае совместного проживания с носителями близких языков они способны его сохранить. Так, народ туюка (Южная Америка, туканский язык) практикует брачные отношения только с теми, кто говорит не на их языке. В итоге, проживающие в многосемейном "длинном доме" мужчины говорят на языке туюка, а женщины говорят на своих различных языках. Туканский язык при этом выступает у них как лингва франка.

Некоторые модели аккультурации говорят, что сохранение языка сильно зависит от того, является ли для общества ценным сохранять культурную идентичность и поддерживать отношения с другими обществами. Если первое не важно, а второе важно, то это становится основной предпосылкой для языковой ассимиляции. Существуют различные виды такого языкового сдвига, которые зависят от многочисленности носителей побеждающего языка, времени взаимодействия и доступности его стандартного варианта.

Для начала можно рассмотреть переход меньшинства населения, говорящего на своем языке, на язык большинства. Язык меньшинства в этой ситуации является либо языком властной элиты, либо языком небольшой коренной популяции. Носители основного языка должны знать хоть в какой-то степени язык меньшинства для контакта, но используют свой язык в большинстве ситуаций. Носители меньшинства имеют доступ к стандартному варианту языка большинства, и ценят его. В этих условиях при долгом контакте меньшинство выучивает язык большинства и переходит на него, используя из своего языка только отдельные лексемы, аналога которым нет в языке большинства (например, названия местной флоры, фауны, деталей ландшафта и т. д., либо слова, необходимые для взаимодействия с правящей элитой). При этом в язык большинства эти слова тоже могут войти, если контакт длился достаточно долго. Следы грамматического вмешательства будут минимальный, основной словарный список не изменится, генетика и мифы в большинстве своём останутся от большинства. Материальная культура будет скорее смешанной, но с основным влиянием от большинства.

Всё намного сложнее, когда общество переходит на язык меньшинства. Такой сдвиг возможен, когда язык меньшинства становится доминирующим (элитным), что вынуждает всех жителей региона перейти на этот язык. Здесь очевидно, что стандартный язык меньшинства не будет доступен большинству, поэтому заимствование будет происходить от владеющих языком не в совершенстве.

Качество получившегося из-за сдвига зависит от того, насколько несовершенным будет передаваться язык. Это, в свою очередь, зависит от их схожести - более очевидные конструкции будут передаваться легче. Например, понятие определённости легко дастся носителям германских языков, но с затруднением русским, понятие пола будет очевидным для индоарийских и дравидийских народов, но тяжело дастся финно-угорским. Чем более схожи языки, даже если они не родственны, тем легче они учатся, и тем больше вероятность передачи даже в случае не особо длительного контакта.

Если сходство невелико, то здесь на первое место выходит длительность контакта. В этом случае, при относительно коротком контакте возникнет "радикальный креольский язык", когда лексика хоть как-то передаётся, а вот с передачей грамматики и фонетики уже проблемы. Подобные ситуации редки, так как язык должен быть очень престижным, контакт достаточно коротким, смешанных поселений и семей не должно существовать (то есть доступ к стандартному языку ограничен), и у населения не должно быть возможности перейти на другой доступный язык. (Стоит упомянуть, что креольские языки не могли появляться ранее неолита.)

Если контакт длителен, то будет передаваться не только лексика, но и грамматика языка, хотя и не в полном объёме. Передача фонетики будет тоже зависеть от схожести звуковых систем языков. Длительный контакт приведёт к появлению смешанных семей, где хотя бы один носитель будет владеть языком в несовершенстве. Дети в таких семьях также будут овладевать несовершенным вариантом языка. Язык меньшинства, на который происходит сдвиг, не обязательно будет упрощён, так как дети способны восстанавливать общие правила языка в результате общения с родителями. Но в таком языке будут появляться и новые правила, ранее отсутствовавшие, как это произошло, например, в тохарских языках.

В общем, в случае перехода на язык меньшинства, получившийся язык будет иметь странные фонетические соответствия и сильное грамматическое вмешательство, а также будет содержать множество случайных заимствований из языка большинства, даже в 100-словном списке Сводеша. Отдельные слова могут быть заменены на иные, происходящие от других слов меньшинства (например, тохарское klots "ухо" не восходит к праиндоевропейскому *aus-, а происходит от праиндоевропейского *leus- "слышать", таким образом означая что-то вроде "устройства для слышания"; тохарское salat lu "птица" буквально означает "прыгающее животное"). Генетическое влияние от меньшинства будет небольшим (как на примере с венграми), материальная культура будет смешанной с преобладанием наследия от большинства.

Последний тип языкового контакта можно назвать диалектным смешением. (Такой процесс может происходить и в случае очень близкородственных языков.) Когда носителей двух диалектов много, смешанные поселения и семьи формируются и никто не следит за "чистотой" языка, то формируется койне. Койне включает как лексику (даже основную), так и грамматические формы из обоих источников. Мифы, гены и материальная культура будут общими. Примером такого контакта является история северных славян (язык средневекового Новгорода) и стандартного древнерусского. Северная ветвь отделилась от общего славянского в эпоху, предшествующую второй палатализации. Но в средние века она начала сближаться со стандартным древнерусским, и результаты этого можно увидеть не только в Новгороде, но и в Москве: в современном русском языке существует множество грамматических форм севернославянского происхождения. Ситуация, когда грамматические формы усваиваются из обоих источников в равной степени, не может быть охарактеризована ни как "заимствование", ни как "языковой сдвиг"; это настоящее слияние.

Стоит отметить, что ни один из вышеуказанных типов контактов не является жёстко определенным - они могут развиваться, превращаясь из одного в другой, а язык за время своего существования испытывает различные типы контактов. Так санскрит был языком большинства (свой 100-словный список, некоторые заимствования в культурной терминологии, несколько заимствованных фонем, но ИЕ грамматика) в период индоарийского присутствия в Гандхаре. Современные индоарийские языки показывают, что они были языками меньшинств, так как имеют заимствования в 100-словном списке и грамматические отличия от санскрита.

А теперь немного поговорим про греческий язык.

Некоторые лингвисты считают, что это промежуточный случай: в его списке из 100 слов есть несколько заимствований (σελήνη "луна", ξανθός "жёлтый"), а также некоторые производные (ὄφθαλμος "глаз"), некоторые странные фонетические соответствия (PIE *-m > греч. -n), много заимствований в культурной сфере (θάλασσα "море" и многие другие), но грамматика индоевропейского языка сохранена. В общем, это странный случай, когда греческий должен был побывать и в меньшинстве, но элитным, и в большинстве. В общем, это не очень ложится на общепринятую версию, что греки первыми из индоевропейцев пришли и смели раннеэлладскую культуру на стыке 3-го и 2-го тысячелетия до н.э., носители которой и качественно и количественно должны были превосходить древнегреческие народы. А что ещё могло быть?

Наиболее характерными для заимствованных греками слов были таковые с суффиксами -nth-, -ss-, и слова эти потом вошли из греческого в другие языки, в том числе русский: аканф, плинфа, лабиринт. Особенно много таких слов в топонимике Греции, Крита и в Анатолии. Но греки явно пришли не с Анатолии... В общем, по некоторым археологическим признакам отдельные исследователи делали вывод о том, что ранее греков на территорию материковой Греции могли прийти племена, говорящие на одном из анатолийских языков, возможно, лувийском (лувийский топоним Парнашша сопоставляется с греческим Парнасом). Ещё более смелые говорят о том, что носители анатолийских языков пришли из причерноморских степей не через Кавказ, а через Балканы. И вот в этом случае всё становится более логично.

Носители анатолийских языков захватывают территорию Греции ещё не имея влияния палеоанатолийских народов. То есть они наиболее близки к протогреческому в этом состоянии. Греки приходят на эту территорию уже позже, к родственному народу, и это дает, с одной стороны, случайные заимствования в лексике, вплоть до 100-словника, и отсутствие влияния на грамматику, с другой стороны.

S. A. Burlak. Languages, DNA, relationship and contacts

Л. С. Клейн Древние миграции и происхождение индоевропейских народов

Полуторный меч (эсток) с надписью на клинке «CIVITAS SOLIREGI» и «SOLI DEO GLORIA», Северная Италия, середина XVI века

Обычно эсток - это двуручный меч, но не в данном случае.Длинный, трапециевидный рикассо (ближняя к рукояти, тупая часть клинка) с гравировкой цветочных мотивов. Железная крестовина изогнута к клинку и украшена серебром, с грушевидным серебряным навершием.