История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 15. «Ираклий» и «Хроники длинноволосых королей»

Всем привет!

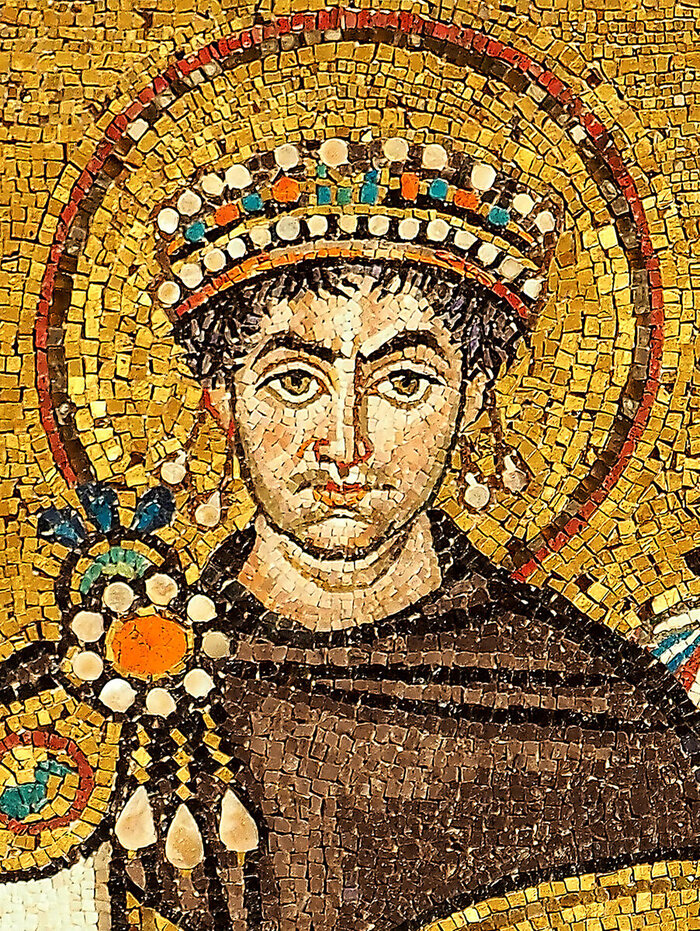

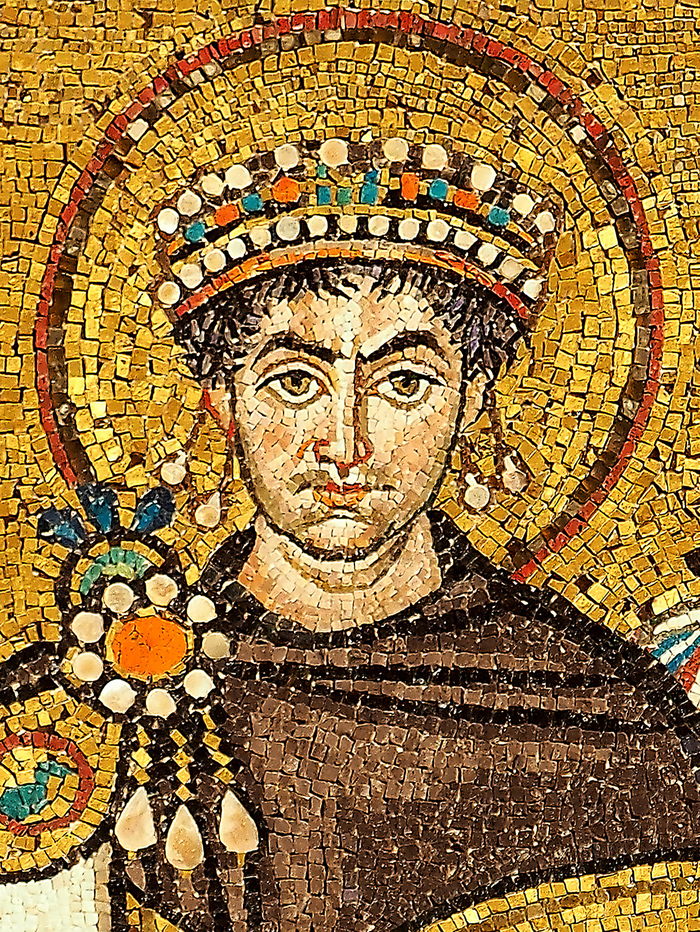

Вот и разобрались в прошлый раз, как там дела обстояли у германцев и кельтов в их королевствах на рубеже VI-VII веков, теперь вернемся к Византии. Там после смерти Юстиниана I тоже такие дела творились – закачаешься. И вот, прежде чем расскажу о сегодняшнем произведении, к нему надо аккуратно подвести, что я сейчас и сделаю. Читать эту часть не обязательно, но прочтение может очень многое расставить на свои места.

После смерти бездетного Юстиниана власть над империей досталась его племяннику, сыну его сестры Вигилантии и некого Дульциссимуса (или Дульцидио, точное имя, похоже, неизвестно), Юстину II (565-578). И, честно говоря, кандидатура так себе: этот любимчик своего знаменитого дяди оказался тем ещё «кабачком с гнильцой» – начал своё правление тем, что, судя по всему, избавился от своего родича (тоже Юстина), сына Германа от первого брака (того самого кузена Юстиниана), чтобы тот не оспорил его власть, а закончил – тем, что поехал кукухой и по настоянию своей жены, Элии Софии (кстати, племянницы Феодоры), сделал наследником и соправителем Тиберия II (578-582), усыновив его как в старые добрые римские времена его тёзки. Потому что единственный сын императорской четы, Юст, родителей не пережил. Ещё у них была дочь, Аравия, выданная замуж за экзарха Равенны Бадуария, но времена, когда византийские владыки передавали трон зятьям, похоже, миновали. По крайней мере, до конца правления самого Тиберия.

(Ненавязчиво добавляю семейное древо, чтобы можно было разобраться со всеми этими людьми с одинаковыми именами)

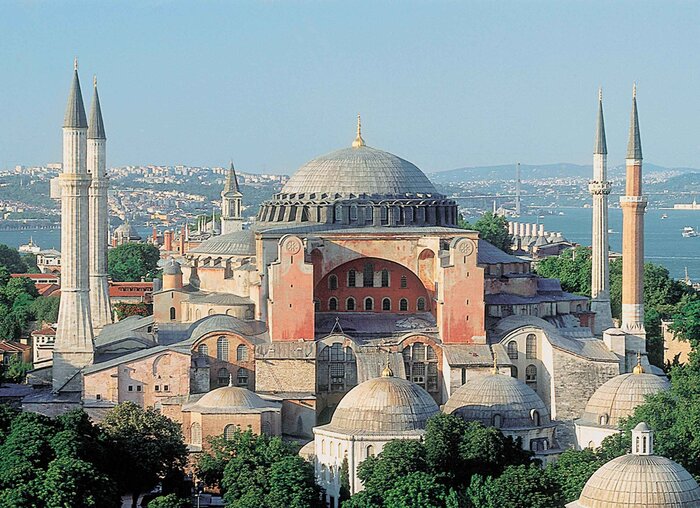

Надо сказать, что из-за такого вот злодейства в самом начале правления Юстин очень старался понравиться своим подданным – массово простил долги и принудил сделать то же ростовщиков, устроил широкомасштабное строительство в Константинополе (построил бани и восстановил акведук Валента), расширил полномочия провинциальных управителей, пытался прекратить религиозные разногласия, вернул право на развод по обоюдному согласию супругов, но на этом всё. Более того, во внешней политике он, по сути, пустил по одному месту все достижения своего великого дяди – именно при нём лангобарды вторглись в Италию и потеряна была Дара (Дарас), а Нарсес, как назло, умер и больше уже ничем византийским императорам помочь не мог.

Есть мнение, кстати, что именно захват персами Дары спровоцировал манифестацию психического расстройства у Юстина. Судя по тому, кстати, что он выделывал (например, выбрасывал что под руку подвернется во время своих приступов, особенно на фоне гнева, кусал людей, требовал, чтобы днём и ночью играли на органе, наворачивал круги вокруг дворца и подражал животным), это могла быть шизофрения, причем гебефреническая. Видела версию про биполярку, но, как по мне, на неё не похоже. На шизофрению намекает и то, как быстро болезнь прогрессировала, но точный диагноз, понятное дело, уже не установить. Как бы то ни было, неизвестно точно, что стало причиной, но в 578-м Юстин умер.

Тиберий вообще ни в каком родстве, кроме юридического, со своим предшественником не состоял. Он был при нём комитом экскувитов и пытался решить проблему аварского вторжения, сначала переговорами, потом военными действиями, причем не очень-то удачно. Неизвестно, почему на роль нового императора выбрали именно его, но он тоже очень стремился понравиться подданным, видимо, ощущая непрочность своего положения: всячески проявлял щедрость, сокращая налоги и раздавая деньги (которых, правда, в казне было не густо), снял некоторые торговые пошлины, старался придерживаться мягкой религиозной политики или не лез в неё вовсе (например, если дело касалось иудеев и еретиков).

Но в целом дела всё равно шли не очень, особенно на поле внешней политики – лангобарды продолжали прихапывать земли в Италии и после заключения мира с ними в 579-м они нахапанное оставили себе, продолжали свои разорительные набеги авары и славяне (которые стали именно тогда селиться на Балканах), и не помогла даже попытка стравить их меж собой, усиливались франки (и даже поддержка Гундовальда, непризнанного сына Хлотаря I, о котором я упоминала уже тут – История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 13. «Вуали Фредегонды» и «Слёзы Брунгильды», при его попытке захвата власти не принесла особой пользы, франкские короли только разозлились), а на востоке пришедший на смену старику Хосрову I Ормизд IV прекратил мирные переговоры и продолжил войну. И хз, что бы делал Тиберий, если бы не новый талантливый полководец – Маврикий, который всю эту байду с персами и разрулил. Император так был восхищен его победой в битве при Константине, что выдал за него одну из двух своих дочерей…тоже Константину) Наверное, ему виделся в этом некий символизм)

А так как сыновей не получилось и у этого византийского правителя, то, когда в следующем, 582-м году, Тиберий будто бы чем-то отравился и умер, новым императором стал именно его зять Маврикий (582-602), обойдя в этом другого его зятя, мужа ещё одной его дочери Харито – Германа, сына того самого Германа и Матасунты, и брата убитого по приказу Юстина другого Юстина. Сложно сказать, почему так. Но есть один намекающий факт – ещё один брат Германа и Юстина, Юстиниан был участником заговора, организованного Элией Софией, против Тиберия II. Они тогда легко отделались, но я бы родичу таких товарищей бы тоже не доверяла. Так, на всякий случай. Хотя у Германа так-то прав на трон было куда больше. Но всё вышло так, как вышло, и вышло плохо. Особенно для Маврикия и его семьи.

Несомненно, Маврикий был выдающимся полководцем (он, кстати, написал военный трактат «Стратегикон») и в целом умелым правителем. Это тот случай, когда стране случайно очень повезло. Он довёл войну с персами до победного конца и принудил персов в 591-м к миру (и, кстати, усыновил будущего шахиншаха Хосрова II, о котором я ещё скажу – поступок, на который когда-то не решился Юстин I, только с Хосровом I). А ещё отбросил аваров за Дунай и остановил на время продвижение лангобардов в Италии. Сделано это было благодаря созданию экзархатов – Итальянского и Африканского.

(Карта Африканского экзархата. Итальянский - соответственно на территориях Италии, не занятых лангобардами)

Но, несмотря на все свои успехи, Маврикий сделал много такого, что создало ему сильных и влиятельных врагов. Он конфликтовал с папой Григорием I из-за лангобардов, и имел неосторожность из-за нехватки денег в казне не только повысить налоги, но и уменьшить жалование своим же военнослужащим, а потом отказался заплатить выкуп за плененных аварами воинов, и те были убиты, а потом ещё велел остальным боровшимся с аварами провести зиму за Дунаем. В итоге это закономерно вылилось в восстание.

Когда стало понятно, что наступила полная жопа, император вместе с семьёй попытался бежать, но был схвачен и там же в гавани сначала стал свидетелем расправы над своими сыновьями, а потом убит сам. Погибли тогда также его брат и многие другие военачальники. Его жену и дочерей предводитель восставших по имени Фока (602-610), ставший новым императором, поначалу пощадил и отправил в монастырь. Но потом, в 605-м, они также были казнены из-за обвинения в заговоре против Фоки. Вероятно, тогда же узурпатор устроил массовые чистки, и под раздачу попали также и Герман Младший с семьей, и много кто ещё, и на этом всё не закончилось. Ситуация внутри страны расшаталась конкретно. Вишенкой на торте стало то, что под предлогом мести за приёмного отца Хосров II объявил Византии войну. И это всего через 11 лет после того, как Маврикий ценой таких усилий добился мира!

Надо ли говорить, что очень скоро всё то, что построил на международной арене для Византии Маврикий, рассыпалось как карточный домик, а Фока был вынужден, знатно проредив ряды командиров, вести войны на нескольких фронтах? А ещё его воцарению радовалось разгулявшееся духовенство, но очень скоро перестали радоваться все остальные. Закончилось всё тем, что сначала возмутился Ираклий Старший, а потом, в 610-м, уже его сын, тоже Ираклий, поднял открыто восстание, к которому присоединился даже зять Фоки Приск, муж его единородной дочери Доменции, рожденной от императрицы Леонтии. Вскоре Ираклий достиг Константинополя и без особых усилий захватил власть, а Фока вместе с приближенными удостоились той же участи, что и Маврикий с теми, кто был предан ему. А новым императором стал Ираклий I (610-641). Свой своеобразный взгляд на эту историю изложил в своей трагедии

«Ираклий» П. Корнель

Время действия: VI-VII вв, 565-610г.

Место действия: Византия (современная Турция).

Интересное из истории создания:

Про «Хроники длинноволосых королей» я уже подробно рассказывала в прошлом посте (тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 14. «Хроники длинноволосых королей»), поэтому просто ниже приведу интересующие отрывки и всё. А вот про сегодняшнюю пьесу и её создателя кое-что любопытное расскажу.

Пьер Корнель (1606-1684) – не просто французский поэт и драматург, но и член Французской академии и, можно сказать, отец французской трагедии, он был одним из тех, кто стоял у истоков драматургии такой, какой мы ныне её знаем, но при этом его имя едва ли встретишь хоть в каком-нибудь российском учебнике литературы. Впрочем, с ним и помимо этого жизнь несправедливо обошлась. А ведь начиналось всё у него не так уж плохо.

Родился он в Руане в семье чиновника, сам учился на юриста и впоследствии успел побыть и в роли адвоката, и в роли прокурора, и в ролях различных чиновников, но всё это, похоже, приносило ему мало радости. На досуге он развлекался написанием поэзии и драматургии и, похоже, в этом преуспел куда больше. Его первыми пьесами были «Алидор, или Безразличный» и «Мелита», и в собственных произведениях он отражал менявшиеся взгляды на власть, государство и людей. Похоже, его пьесы пользовались определенным успехом и при его жизни, он даже сумел перебраться в Париж, но это не спасло его от бедности и одиночества. Именно в Париже он и окончил свои дни при столь печальных обстоятельствах, и лишь после 1789-го года у французов вновь пробудился интерес к его творчеству.

Что касается трагедии «Ираклий» (фр. «Héraclius») то она была написана и впервые поставлена в 1647-м году, и её относят ко второму этапу в творчестве Корнеля (т.н. «второй манере»), когда он разочаровался в абсолютизме и обратился к теме правителей-тиранов.

В собственных комментариях к этой пьесе Корнель сам же отметил, что намеренно взял на себя смелость отойти от исторических фактов ради своего замысла, и добавил к этому довольно остроумно: «Трагедия моя представляет собой отважную попытку истолковать на свой лад историю, от которой в пьесе осталась лишь очередность императоров Тиберия, Маврикия, Фоки и Ираклия «…», но, по совести говоря, я никому не советую следовать моему примеру. Это весьма рискованно: в случае успеха подобную затею именуют смелой изобретательностью, в случае неудачи — смехотворной дерзостью». Плюсик ему за самоиронию)

Интересно тут то, что одна из главных героинь, Леонтина, носит имя, созвучное с именем реальной жены узурпатора Фоки, Леонтии, но при этом сама императрица в данном произведении никак не фигурирует.

Кроме того сюжет с подменой детей родился не на пустом месте: согласно одной легенде, записанной Феофаном Исповедником, Маврикию явился сам Христос и предложил одно из двух – долгое царствование или же скорую смерть, но с непременным посмертием в Раю, и император выбрал второе; другая же легенда повествует о том, что кормилица в самом деле пыталась подменить одного из сыновей Маврикия, чтобы спасти хоть его, но правитель помешал ей это сделать. Видимо, не хотел спасения своих детей такой ценой. Вообще в комментариях автора написано ещё очень много любопытного, но мне просто не хватит места, чтобы всё выложить. Так что тем, кто возьмётся читать, рекомендую прочитать и их.

О чём:

Благородного происхождения кормилица Леонтина оказалась весьма ушлой тёткой со своеобразными принципами и умеренной бытовой жестокостью. Преданность её императору Маврикию была столь велика, что она не только спасла его маленького сына, Ираклия, ценой жизни своего собственного сына, Леонтия, ухитрившись при этом Фоке выставить всё так, будто играет как раз за него, но и загодя приготовила спасенному ею мальчику путь к трону…подменив доверенного ей сына Фоки, Маркиана, Ираклием. И даже в какой-то момент рассказала царевичу, ху из ху, только они двое к началу этой истории и знали правду.

И им совсем не понравилось то, как решил узурпатор распорядиться жизнью, свободой и брачным статусом Пульхерии, дочери Маврикия, жизнь которой он пощадил с одной-единственной целью – выдать её замуж за сына и тем самым упрочить положение основанной им династии. Пульхерия прекрасно относилась к лже-Маркиану, но принципиально не хотела помогать его «отцу»-тирану. А вот у Ираклия была совсем другая причина противиться этому союзу. И, когда оттягивать по мнению Фоки больше было нельзя, произошёл разговор, который всё это хитросплетение привёл в движение.

Отрывки:

Чтобы придерживаться хронологии, процитирую кое-что из хроник о событиях, предшествовавших узурпации Фоки:

«…Затем в Константинополе правил Юстин Младший — муж более всего преданный жадности, притеснитель бедных, грабитель сенаторов. У него была такая тяга к добыче, что он приказал изготовить железные сундуки, в которые и складывал награбленные таланты. Утверждают также, что он впал в ересь пелагианцев. И вот, когда он, мучимый жаждой золота, отверг божественные заповеди, справедливый Божий суд отнял у него разум и превратил его в полоумного. Тогда он усыновил Тиберия, который управлял его дворцом или одной из провинций, — человека справедливого, деятельного, храброго, мудрого, щедрого на милостыню, беспристрастного в разрешении споров, славного своими победами и, что превосходило все остальное, праведного христианина.

Когда же множество сокровищ, которые накопил Юстин, он раздал бедным, Августа София принялась его частенько упрекать, что тем самым он обрекает государство на бедность, приговаривая: «То, что я скопила на протяжении многих лет, ты растратишь за короткое время». А он ей отвечал: «Уповаю на Господа в том, что не оскудеет наша казна, покуда бедняки получают милостыню или за пленных платится выкуп. Ибо это и есть великое сокровище, ведь сказано Господом: „Собирайте себе сокровища на небе, где ни ржа, ни моль не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут“» (Мф. 6, 20). Посему тем, что нам вменил Господь, мы соберем сокровища на небе, и Господь же удостоит нас награды на этом свете». И вот Юстин, после одиннадцати лет правления, расстался и со своим разумом, и с жизнью «…»

После смерти Юстина Тиберий Константин стал пятидесятым по счету императором римлян. Еще во времена императора Юстина, как мы уже упомянули, когда он был управителем дворца и раздавал обильную милостыню, Господь наделил его изобилием золота. Так, прогуливаясь по дворцу, он увидел в полу залы мраморную плиту с изображением Креста Господня и сказал: «Господним Крестом мы должны осенять наше лицо и грудь, а мы попираем его своими ногами!» И, произнеся эти слова, повелел поднять вышеупомянутую плиту, под нею обнаружили другую, с таким же знаком. Он приказал поднять и ее, а когда ее убрали, обнаружили и третью. Когда же по его приказу и она была убрана, обнаружили богатый клад ценою свыше ста тысяч золотых. Достав золото, он раздал его, по своему обычаю, бедным, которых тогда было еще много…«…»

Тиберий Константин на седьмом году правления, почувствовав приближение смерти, с согласия Августы Софии избрал императором Маврикия, по происхождению каппадокийца, мужа сильного, и, передав своей дочери царские регалии, отдал ему в жены со словами: «Так вместе с моей дочерью тебе достается моя власть. Пользуйся ею, счастливец, но всегда помни, что ты должен оставаться беспристрастным и справедливым». Сказав так, он расстался с этим миром и обрел вечный свет, а его смерть горько оплакивали в народе…»

(«Хроники длинноволосых королей», из «Истории лангобардов» Павла Дьякона».

Очень символичные рассказы, если учесть, из-за чего потом погиб Маврикий. Дальше уже цитата из «Ираклия» П. Корнеля:

«…ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же (Фока и Крисп) и Пульхерия.

Фока.

Оставь, Пульхерия, бунтарство.

Мы, медля с браком, вред наносим государству.

Давно необходим нам цезарь, и его,

Царевна, ты родишь от сына моего.

Не слишком у меня чрезмерные желанья,

Коль я тебя прошу за все благодеянья,

Которым с детских лет ты потеряла счет,

Лишь об одном — моих не отвергать щедрот.

Принять их от меня — честь, а не униженье.

Мой сын и мой венец достойны уваженья,

И счастлив я тебе их предложить опять,

А ты не помышляй мне снова отказать.

Я взять свое добром иль силой не премину.

Не чтишь во мне отца, так бойся властелина:

К повиновению он может привести

Тех, чью привязанность не в силах обрести.

Пульхерия.

Покуда выбирать давали мне спокойно,

Отстаивать себя старалась я пристойно

Из благодарности к тому, от чьих щедрот,

Как ты везде трубил, Пульхерия живет.

Но раз теперь себя ты выказал тираном,

С тобой начистоту поговорить пора нам,

Дабы усвоил ты, гонитель мой, что я —

Дочь императора, а не раба твоя.

Ты должен был себе поставить целью главной

Скрыть от меня, кто я и кто отец мой славный,

Коль впрямь меня мечтал настолько ослепить,

Чтоб захотелось мне твоей невесткой быть.

Подумай, чем прельстить меня ты хочешь ныне

И что мне за нужда в твоем венце и сыне,

Коль твой венец и так неоспоримо мой,

А сын — не пара мне, раз он рожден тобой?

Ты щедростью меня отнюдь не восхищаешь:

Ведь коль твой сын со мной разделит мой венец,

По праву им владеть ты сможешь наконец.

Сегодня ты для всех тиран и узурпатор,

А не потомственный, законный император,

Но веришь, что тебя признают таковым,

Коль я вступлю в закон с наследником твоим.

Ты, истребив мой дом, одной мне дал пощаду,

Но этим предо мной бахвалиться не надо:

Причиною того, что я досель цела,

Не милосердие — политика была.

Расчет — вот что тебя ко мне расположило:

Ты сохранил меня, чтоб я тебе служила,

И предлагаешь мне свой ненадежный трон,

Чтоб под тобою впредь не колебался он.

Узнай же, какова Пульхерия на деле,

И позабудь свои несбыточные цели.

Я помню, что престол, где ты воссел, тиран,

От крови моего отца еще багрян;

Поэтому владеть им не желаю вновь я,

Покуда кровь на нем твоей не смыта кровью,

Покуда на него по мертвому врагу,

Как по ступеньке, я подняться не могу.

В тебе ни чтить отца нет у меня причины,

Ни, уж тем более, бояться властелина:

Не вынудят меня страшиться иль любить

Злодея, что велел моих родных убить.

Фока.

Молчал я потому, что вызнать мне хотелось,

Чем объясняется твоя, царевна, смелость,

Но докажу теперь, тебя, как встарь, любя,

Что тешишь ты пустой надеждою себя.

Не мни, что на твоем наследственном престоле

Без помощи твоей не усидеть мне доле:

Я двадцать лет венец и без нее носил,

По праву выбора, что войском сделан был.

Трон — не имущество, что к детям переходит.

Лишь войско на него правителя возводит,

И в день, когда оно меняет выбор свой,

Прощается былой избранник с головой.

Маврикия, увы, постигла та же участь,

И я его казнил, от состраданья мучась,

Но зная, что нельзя на это не пойти,

Коль я хочу страну от новых смут спасти.

Однако, трон вернуть его семье мечтая,

В живых оставил дочь покойного тогда я,

А ныне от меня принять прошу ее

То, что он потерял и что давно — мое.

Пульхерия.

Как заявлять простой мисийский сотник смеет,

Что на престол права законные имеет

Он, на кого каприз толпы бунтовщиков

Случайно возложил венец моих отцов!

Как тот, кто к власти шел стезею преступленья,

Кто всех моих родных обрек на истребленье,

Оправдывать себя дерзает тем, что он

Страну от новых смут спасать был принужден!

Но тратишь ты слова передо мной впустую,

Что в свой черед тебе сейчас и докажу я.

Знай: в Византии власть, хоть ею и у нас

Случалось завладеть мятежнику подчас,

Наследственной всегда считалась в полной мере.

Маврикия, как тесть, поставил к ней Тиберий,

А так как через них моя семья ведет

От Феодосия и Константина род,

То опозорила б себя я безвозвратно…

Фока.

Ну что ж, коль власть — твоя, возьми ее обратно

И можешь говорить, мой щедрый дар кляня,

Что добрым сделало раскаянье меня,

Что холю я тебя и осыпаю лестью,

Чтоб тени жертв моих мне не грозили местью, —

Короче, можешь все, что хочешь, утверждать,

Чтоб ярости своей и скорби выход дать,

А я смирю себя и вытерплю в молчанье

Ту злобу, что в тебе селят воспоминанья.

Но сын мой здесь при чем? Как, будучи грудным,

Мог причинить он вред сородичам твоим?

И разве, доблестью столь щедро наделенный,

Не стоит он того, чтоб обладать короной?

В чем он моих надежд сполна не оправдал?

Кто благороднее царевича видал?

Не наделен ли он, как ты, душой такою…

Пульхерия.

Достоинства его — одно, твой грех — другое.

Их в нем достаточно, чтоб всех владык затмить,

И научилась я, твой враг, его ценить.

Да, восхищаюсь я все больше Маркианом,

Его отвагу чту, дивлюсь деяньям бранным

И лишь добра ему желаю оттого,

Что от меня твой сын не хочет ничего,

Что равнодушием ко мне он осуждает

Того, кто в брак вступить меня с ним принуждает,

И что печаль, его гнетущая сейчас,

Оправдывает мой решительный отказ.

Герой, хотя и сын преступника, к несчастью,

Он был бы мной любим, не будь рожден для власти:

Трон, на который он взойдет тебе вослед, —Вот то, из-за чего я отвечаю «нет».

Ужель ты думаешь, что вправду я забыла,

Чья длань кровавая мою семью сгубила,

И сыну твоему наследника рожу,

И этим палача у власти утвержу?

Нет, коль ты вправду мнишь, что отделить сумею

Я сына от отца, героя от злодея,

Власть отдели и сам от сына своего,

Мне предложив одно: ее или его.

Подумай… Если же для Фоки оскорбленье —

Узнать, что женщина взяла бразды правленья,

Есть человек, меня достойнее стократ:

Мой брат Ираклий жив, как всюду говорят,

И спор о власти он оружием уладит.

С престола прочь, тиран, — на нем монарх воссядет!

Фока.

Ужель, спесивица, в тебе так поднял дух

Неясный и ничем не подтвержденный слух

О неком призраке, восставшем из могилы?

На веру явный вздор принять ты поспешила,

Но...

Пульхерия.

Знаю, это ложь: чтоб завладеть венцом,

Ты истребил, злодей, весь наш злосчастный дом,

Но так желаю я тебе конца дурного,

Что самозванцу быть пособницей готова.

Коль он Маврикия зовет отцом своим,

То, без сомненья, схож хотя б немного с ним,

И больше прав дает на трон и на господство

В сравнении с тобой ему такое сходство.

Распущенный им слух поддержан будет мной.

Я клятвой подтвержу, что он мой брат родной,

И почести ему воздать как властелину

При взбунтовавшемся народе не премину.

А ты, коль у тебя случайно совесть есть,

От трона отрекись, как отреклась я днесь,

И должное себе воздай, не отлагая.

Фока.

Тебя казнив, воздам его себе сполна я.

Я добр, но ставлю долг превыше доброты.

Исчерпала до дна мое терпенье ты.

Побои заслужил трус, бить себя дающий.

Когда все сходит с рук, наглец смелеет пуще.

Кричи, грози, бесись, бахвалься что есть сил,

Верь слухам, кто бы их тайком ни распустил,

Тщись в мыслях на меня нагнать любые страхи,

Но завтра вступишь в брак иль встретишь смерть на плахе.

Пульхерия.

Я в выборе своем не затруднюсь никак:

Не смерть меня страшит, а ненавистный брак…»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Я уже давно говорю, что драматургические произведения, во всяком случае, XVI-XIX веков, явно недооценены, в том плане, что они хороши и для просто чтения, а не только в виде постановок. И «Ираклий» меня в этом лишний раз убедил. Не могу сказать, что мне прям всё понравилось в этом произведении, но в целом оно на меня произвело благоприятное впечатление.

В нём почти нет наигранного пафоса (разве что Пульхерия своими замашками бесстрашной стервы подбешивала слегонца, хотя определенной крутости после приведенного в отрывке диалога я за ней не могу не признать, это прям было мощно), очень интересные диалоги и в целом весьма симпатичные персонажи, особенно хитрая расчетливая интриганка Леонтина, которая там в одиночку такие дела воротила, хотя ей это грозило смертельной опасностью) Это, конечно, не первый и не единственный образ умной и деятельной женщины в литературе и драматургии, но я всё равно пришла в восторг. Вот так должен выглядеть сильный женский персонаж, а не как бабень, всем хамящая и бьющая морды.

Ещё из интересного – это нестандартная довольно-таки расстановка акцентов в любовном многоугольнике. Чаще можно встретить ситуации, когда герои не хотят вступать в брак меж собой, потому что у них там какие-то неприязненные отношения, но тут всё ровно наоборот – Ираклия (лже-Маркиана) и с Пульхерией связывают тёплые дружеские отношения (о которой он знал уже, что она его сестра, но она об их родстве не знала и искренне считала его сыном Фоки, что не мешало ей им восхищаться), и оба, каждый по-своему, любят реального Маркиана. Причем Ираклий и Маркиан близки настолько, что Ираклий, не колеблясь, идёт на крайние меры, чтобы спасти друга (причина такой самоотверженности дана в самом тексте, дело не только в дружбе как таковой), хотя это может погубить и его, и других, а Маркиан готов уступить другу любимую девушку, если сам не сможет на ней жениться. И всё это такое прям мимими, реально. Кстати, тема мести, и того, кому уместно мстить, а кому нет, кто за чьи грехи в ответе, а кто – нет, там тоже затронута.

Отдельный сильный и символический штрих здесь – это то, как в ситуации неопределенности тянулся к Ираклию Фока. Пожалуй, это был один из самых сильных моментов во всей пьесе, из-за которого тема отцеубийства и отношений между отцом и сыном (кем бы он ни был) играет особыми красками. Потому что в какой-то момент Фока просто сделал выбор по сердцу, а не по логике, в принципе отказываясь искать правду. И это, с одной стороны, как бы подчеркивало каким крутым монархом был Маврикий, а с другой – вскрывало одну из сложнейших проблем детско-родительских отношений, актуальную даже в наше время: не выбирают не только родителей, но и детей. Во всех смыслах этого слова. Как писала я в одном своем давнем стихотворении:

«…Далеко упало яблочко от яблоньки

И покатилось шаром по миру...».

В общем, на мой взгляд, автору удалось и любопытные идеи заложить, и атмосферу напряжения поддерживать, и интригу порой тоже создавать. Я получила удовольствие, читая это произведение, хотя найти мне его удалось только в каком-то сборнике пьес Корнеля, и там так себе был текст оформлен. Короче, у кого нет жанровых предубеждений, прочитать рекомендую.

Список прошлых постов искать тут:

История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 13. «Вуали Фредегонды» и «Слёзы Брунгильды»

Если пост понравился, обязательно ставьте лайк, жмите на "жду новый пост", подписывайтесь, если ещё не подписались, а если подписались, то обязательно нажмите на колокольчик на моей странице (иначе алгоритмы могут не показать вам мои новые посты), и при желании пишите комментарии. Или можно подкинуть денежку. На одну книгу уже собрала, на вторую - нет.