Ликующая Болгария, освобождённая от нацистов. Сентябрь 1944 года

«Радиевые девушки» и их трагедия во благо науки

История так называемых «радиевых девушек» (Radium Girls) занимает уникальное место в истории индустриализации, медицины труда и социальной справедливости. Она соединяет в себе надежды начала XX века на чудодейственные свойства радиоактивности, жестокую эксплуатацию труда женщин и формирование новых правовых и медицинских категорий.

Сам термин «радий» (лат. radium, от radius «луч») был введён Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри в 1898 году, когда они выделили этот элемент из урановой смолки. Радиация в первые десятилетия XX века воспринималась не как опасность, а как источник «vita nova» новой жизни: существовали напитки с добавлением радия, косметика с радиоактивными элементами, даже медицинские курсы лечения «лучами». В популярной культуре радий считался символом прогресса и здоровья.

В 1917–1926 годах в США (Нью-Джерси, Иллинойс и Коннектикут) тысячи молодых женщин были наняты на фабрики по производству светящихся циферблатов часов. Краска содержала соединения радия (radium-226 и radium-228) которые флуоресцировали в темноте. Техника работы предполагала так называемый метод «lip-pointing»: женщины обмакивали кисточки в краску, затем подтачивали кончик кисти губами или языком, чтобы он оставался острым. Эта практика обеспечивала точность, но приводила к регулярному проглатыванию микродоз радиоактивного вещества.

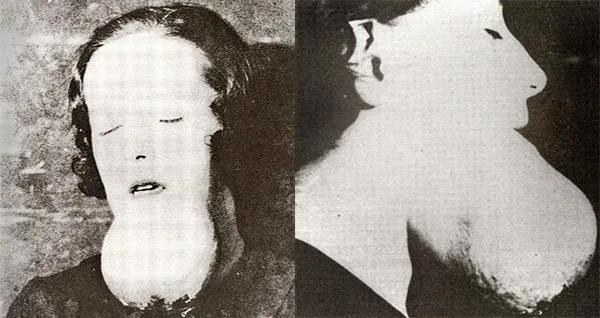

Результаты проявились катастрофически. Радий, как щелочноземельный элемент, изоморфен кальцию (Ca) и потому накапливается в костной ткани. Он разрушает костный мозг, вызывает некроз челюстей – состояние, получившее название «радиевая челюсть» (radium jaw). Первые симптомы включали выпадение зубов, язвы десен, хронические боли. Позже развивались саркомы костей и анемия.

Женщины, подвергшиеся воздействию, начали искать справедливости. Первое громкое дело было инициировано в 1927 году группой рабочих из Нью-Джерси во главе с Грейс Фрайер. Их адвокаты опирались на концепцию «производственной болезни», которая тогда только входила в юридический оборот. До этого трудовое право в США в основном регулировало несчастные случаи, но не хронические заболевания.

На судах ключевым вопросом стала научная доказательность: можно ли прямо связать болезнь с воздействием радия? Здесь впервые в промышленной медицине использовались методы радиобиологии. Доктор Сесил Дринкер из Гарвардской школы общественного здравоохранения провёл исследования, показавшие прямую зависимость между внутренним накоплением радия и поражениями костей. Радиолог Харрисон Мартланд впервые ввёл метод измерения радиоактивности в тканях живых пациентов с помощью гейгеровских счётчиков.

Судебные процессы завершились частичными победами. В 1928 году корпорация United States Radium согласилась на компенсации. В Иллинойсе в 1938 году Верховный суд окончательно признал ответственность работодателя. Эти решения имели прецедентное значение: впервые в США рабочие получили компенсации за хронические профессиональные заболевания, вызванные воздействием радиоактивных веществ.

Но культурное значение истории шире, чем только юридические аспекты. Образ «радиевых девушек» стал символом того, как наука, обещающая прогресс, может обернуться орудием эксплуатации. В массовом сознании XX века радий превратился из символа здоровья в символ опасности. Само слово «радиоактивность» (radioactivity, введённое Кюри в 1899 году) получило двойственное значение: прогресс и смерть (о значении слов и терминов было у меня на канале).

С лингвистической точки зрения интересно, как терминология сместилась. Первоначально в медицинских журналах использовались выражения osteonecrosis radialis («радиевый остеонекроз»), radium necrosis и radium poisoning. Позже в социологических исследованиях появился более метафорический термин radium girls, но не научный, а публицистический, подчёркивающий жертвенность и массовость явления. Историки науки рассматривают этот эпизод как переломный момент и точку отсчёта в формировании биомедицины как науки о производственных рисках, а также создание новых правовых норм для защиты работников и в целом как переосмысление этики научных открытий.

В XXI веке тема «радиевых девушек» получила новое звучание. Книги, театральные постановки и фильмы возвращают внимание к женским историям, которые ранее игнорировались официальной историографией. В феминистской перспективе они трактуются как пример «гендерного неравенства в науке»: женщины стали первыми «опытными образцами» радиобиологии, но долгое время их голоса не были услышаны. Случай «радиевых девушек» это не только трагедия десятков жизней, но и рождение современной концепции охраны труда.

Василий Шукшин: Гений из глухой деревни, который изменил советское кино

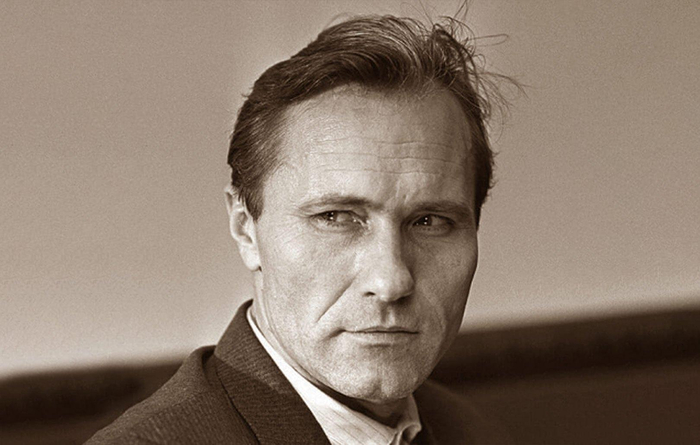

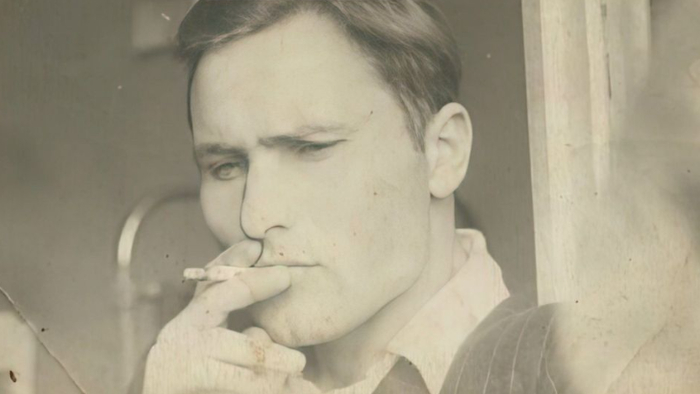

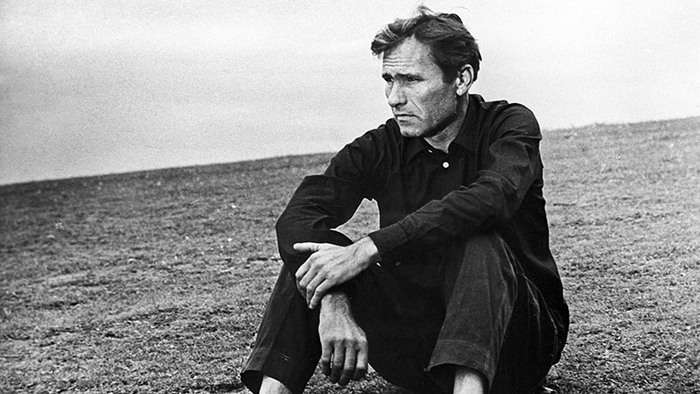

Представьте себе человека, который в равной степени гениально владел и словом, и кадром. Актер, режиссер, писатель — Василий Шукшин был настоящим народным самородком, чей талант пророс сквозь тяжелую почву советской эпохи и навсегда остался в ее истории.

Выходец с алтайской земли, он, как и его кумир Есенин, стал певцом русской деревни — ее боли, ее юмора, ее невероятной духовной силы.

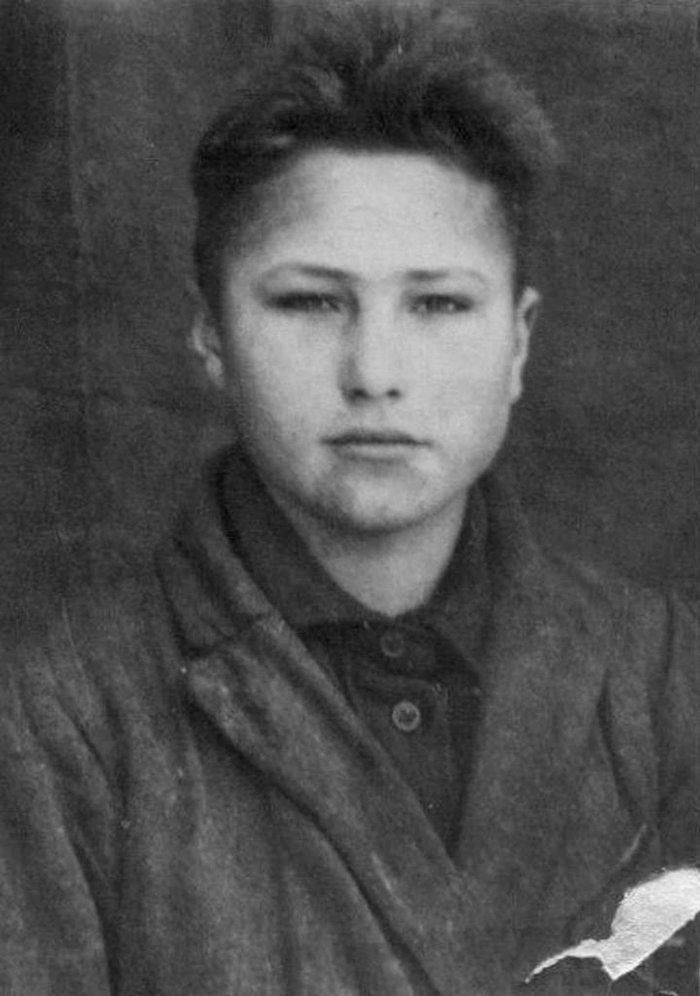

Детство, опаленное временем

Его история началась в алтайском селе Сростки. Детство Василия не было безоблачным: отец, Макар Леонтьевич, был арестован и расстрелян в мясорубке сталинских репрессий 30-х. Все заботы легли на плечи матери. Она вышла замуж во второй раз, и отчим, по воспоминаниям Шукшина, оказался человеком редкой доброты. Но и его забрала война.

Жизнь с самого начала учила Василия быть сильным. Окончив семь классов, он отправился в Бийск учиться на автомеханика. Учеба не задалась — диплома он так и не получил. Вместо этого был колхоз, затем смена профессии на слесаря, и скитания по стройкам страны: Калуга, Владимир, Подмосковье...

Казалось, судьба уготовила ему участь обычного рабочего парня. Но в его душе уже тлела искра чего-то большего.

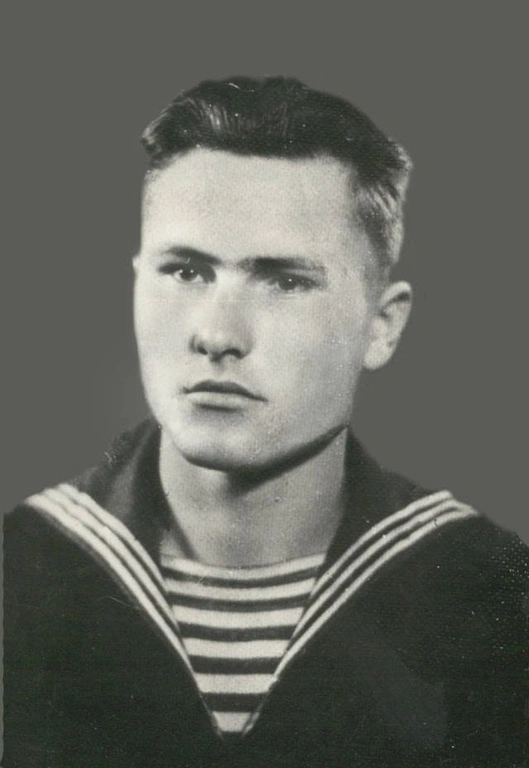

Поворотные точки: Флот и первая рукопись

В 1949 году Шукшина призвали на флот. Служил он на Черноморском флоте, и именно там впервые взялся за перо. Его первые рассказы рождались в свободные минуты между вахтами, и он зачитывал их сослуживцам. Однако судьба вновь внесла коррективы: тяжелейший приступ язвы желудка досрочно комиссовал его.

Вернувшись в Сростки, он проявляет невероятную для простого парня целеустремленность: экстерном сдает экзамены за десять классов и... становится школьным учителем. Более того — его назначают директором вечерней школы! Но сам он позже с улыбкой признавался, что был «неважнецким» преподавателем. Внутри него зрела тоска по чему-то грандиозному. Он чувствовал, что его ждет Москва.

ВГИК: Проданная корова и судьбоносный выбор

В 1954 году он, с деньгами от проданной матерью коровы в кармане, отправился покорять столицу. Он шел на сценарный факультет ВГИКа. Приемная комиссия, ошеломленная его яркой, неотесанной, по-крестьянски мощной внешностью, посоветовала ему поступать на актерский. Но Шукшин был упрям: он выбрал режиссуру. Его взял под крыло сам Михаил Ромм.

Именно Ромм уговорил Шукшина отправить свои рассказы в столичные журналы. И — о чудо! — в «Смене» публикуют его рассказ «Двое на телеге». Так состоялся двойной дебют: студента-режиссера и писателя Шукшина.

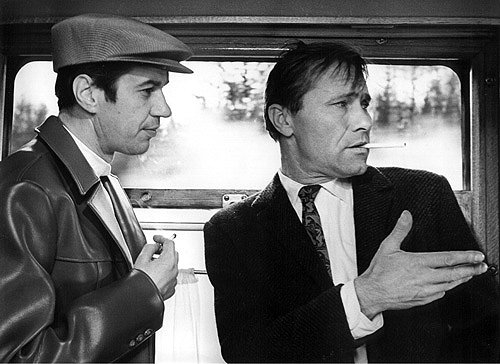

Параллельно началась и его актерская карьера. С маленькой роли матроса в «Тихом Доне» он быстро вырос до главной роли в ленте «Два Федора». Успех к нему-актеру пришел мгновенно. Но его душа жаждала не воплощать чужие замыслы, а творить свои собственные.

Своя правда: Режиссерский путь

Его режиссерский дебют, «Из Лебяжьего сообщают», критики проморгали, назвав скучным. Но Шукшин уже заявил о себе как универсальный мастер: он был сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли.

Настоящий успех пришел с фильмом «Живет такой парень». Картина, снятая по его же рассказам, получила призы в Венеции! Но ирония судьбы: награду дали в категории «комедия», хотя сам Шукшин видел в своей работе совсем иное, более глубокое кино.

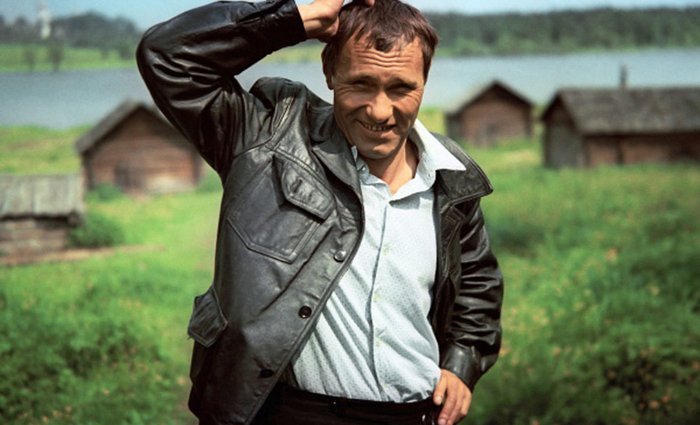

Так родился его уникальный стиль. Его герои — это простые труженики с сложными, надломленными судьбами и ранимыми душами. Он знал их изнутри, потому что сам был одним из них. Как актер он обладал даром полного перевоплощения, а как режиссер — умением рассказывать большие истории с внешней простотой и пронзительной искренностью.

«Калина красная» — лебединая песня

Вершиной его творчества стала «Калина красная» (1974). Это была первая и последняя его цветная картина. История вора в законе Егора Прокудина, который ищет путь к искуплению, стала культурным шоком для советского зрителя. На премьерах люди рыдали и аплодировали стоя. Это был оглушительный успех.

Но за него Шукшин заплатил собственным здоровьем. Он работал на износ, игнорируя жуткие приступы язвы. Он горел своей главной мечтой — снять эпическую картину о Степане Разине. Он жил этой идеей, изучал архивы, прорабатывал сцены, отказывался от других проектов. Но чиновники от кино сочли фильм «несвоевременным и затратным» и положили проект под сукно.

Вместо Разина ему пришлось снять «Печки-лавочки». И здесь его ждал еще один триумф, на этот раз актерский. Он блестяще сыграл простого деревенского мужика Ивана Расторгуева, доказав, что он — гений перевоплощения.

Личная жизнь: Хаос и любовь

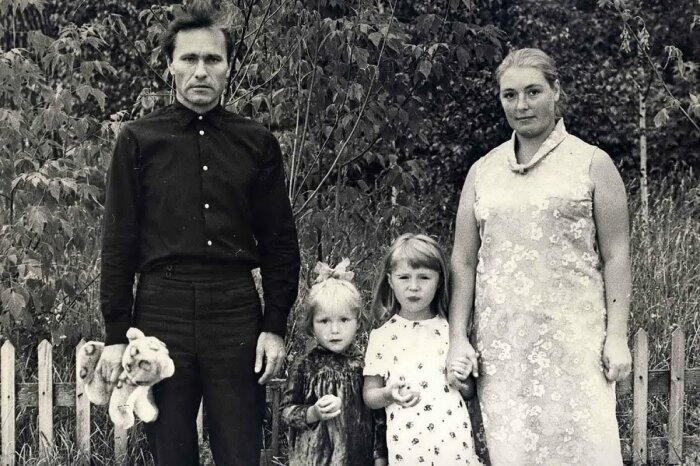

Его личная жизнь была такой же бурной и сложной, как и его персонажи. Его первая жена, Мария Шумская, отказалась ехать с ним в Москву, осталась в деревне и так и не дала ему развода, даже когда он полюбил другую — Викторию Софронову.

Потом был короткий брак с актрисой Лидией Александровой, который распался из-за его страсти к алкоголю и сложного характера. Ходили легенды о его романах с самыми яркими женщинами эпохи — от Нонны Мордюковой до Беллы Ахмадулиной.

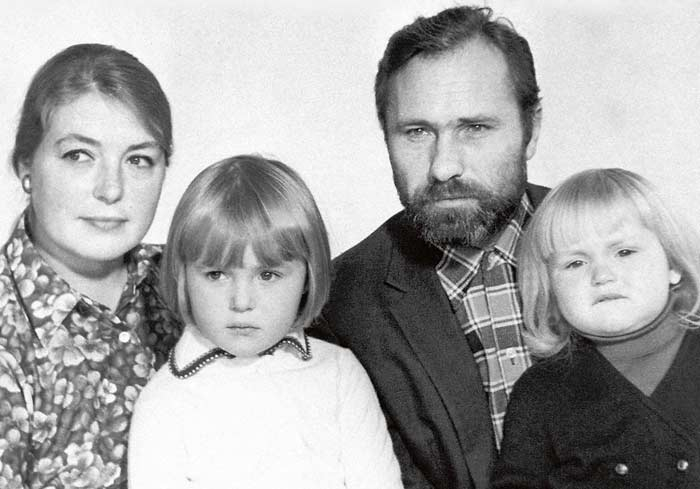

Но главной женщиной его жизни стала актриса Лидия Федосеева. Он долгое время метался между ней и Софроновой, но в итоге остался с Лидией. Она родила ему двух дочерей — Машу и Олю, которые стали его настоящим ангелом-хранителем и смыслом жизни. Именно ради них он завязал с алкоголем. Дочери, Мария и Ольга Шукшины, продолжили его дело, став известными актрисами.

Загадочный уход: Инфаркт или нечто большее?

Он ушел на пике славы, во время съемок культового фильма «Они сражались за Родину». Официальная причина смерти — инфаркт. Изношенное сердце, проблемы с сосудами, старая язва...

Но почти сразу поползли слухи. Как мог умереть от сердечного приступа человек, недавно прошедший полное обследование в лучшей кремлевской клинике? Режиссер Сергей Бондарчук допускал версию отравления. Говорили о неком «инфарктном газе», не оставляющем следов. Сама Лидия Федосеева вспоминала, что Шукшин в последние дни чувствовал тревогу и говорил, что с ним может что-то случиться.

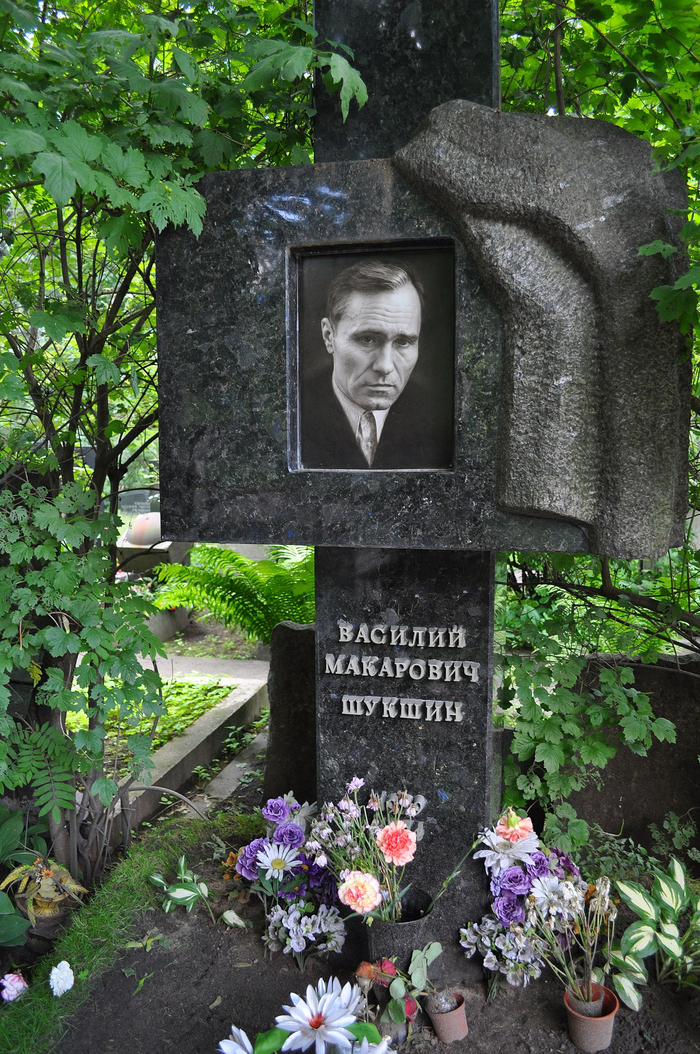

Тайна его смерти так и осталась нераскрытой. Страна прощалась с ним в едином порыве горя. Тысячи людей шли на Новодевичье кладбище, чтобы положить на его могилу ветку красной калины — символа его главного фильма.

Наследие, которое не умолкает

Память о нем жива. Владимир Высоцкий написал пронзительную песню «Памяти Василия Шукшина». В его родных Сростках теперь ежегодно проходят Шукшинские чтения, а его именем названы университеты и улицы.

Его внуки — Анна, Макар, Фома, Фока и Василий — хоть и не застали деда, но чтят его память. А в 2024 году вся страна широко отметила 95-летие со дня его рождения, вспоминая не просто режиссера, а целое явление — честное, пронзительное, настоящее искусство Василия Шукшина.

Он был голосом тех, кого обычно не слышно. И этот голос звучит до сих пор.

Ребят, спасибо, что дочитали до конца. Очень признателен всем тем, кто делится моими статьями, ставит лайки и оставляет комментарии. Я всегда только «ЗА» конструктивную критику или оправданные замечания. Благодаря этому, становлюсь лучше и лучше с каждым разом.

Вы также всегда можете поддержать автора канала (исключительно по вашему желанию и порыву)

Также буду рад, если присоединитесь к нашему уютному сообществу, где мы обсуждаем великих людей прошлого, делимся интересными фактами и эпизодами из их жизни

➡️ Сообщество

Всем добра и тепла, до скорых встреч❤️

А где все ??

Давно читаю Пикабу !!! Помню девушку , которая работала в стардоме и выкладывала посты про жизнь тех ,кого сдали или сами поселились в стардоме ,и как они живут ,посты наркомана в завязке и его интересные истории,помню чувака(фамилию не помню )который писал интересные рассказы про студентов со звёздочкой ) куда все это делось ,где все эти интересные люди ,хочу их читать ,как раньше,а не вот эти хал... хохл.. ребята вы куда подевались ?

Из жизни Средневековья:)

"Грязные секреты красоты: как средневековые красавицы отказались от мыла ради роскошных волос

Страх перед водой

В V-X веках в Европе господствовало убеждение, что вода, особенно теплая, раскрывает поры и делает тело уязвимым для болезней. Это поверье подкреплялось наблюдением: в общественных банях, сохранившихся с римских времен, действительно часто распространялись инфекции. К VIII веку количество общественных бань в крупных городах сократилось с 900 до менее чем 20. Церковь также поддерживала идею отказа от мытья, связывая телесную чистоту с греховными римскими традициями. Монастырские уставы того времени предписывали мыться не чаще четырех раз в год, приурочивая омовения к главным христианским праздникам. Показательно, что даже короли следовали этой практике – согласно хроникам, французский король Людовик IX мылся всего три раза в жизни: при рождении, перед свадьбой и перед погребением.

Волосы как показатель статуса

Роскошная шевелюра в Средневековье считалась не просто признаком красоты, но и индикатором социального положения. Замужние женщины из знатных семей могли тратить на уход за волосами до 4 часов ежедневно. В некоторых регионах длина волос напрямую указывала на статус: служанкам запрещалось отращивать волосы длиннее плеч, тогда как знатные дамы могли похвастаться локонами до колен и ниже. Особое внимание уделялось цвету волос: рыжие считались признаком связи с дьяволом, черные ассоциировались с благородством, а золотистые воспринимались как знак божественной благодати. Известны случаи, когда женщины платили огромные деньги за секретные рецепты осветления волос – стоимость некоторых составов достигала цены небольшого поместья.

Рецепты красоты из бестиария

Средневековые бьюти-рецепты поражают воображение современного человека. Особой популярностью пользовалась смесь из хвостов ящериц, которых предварительно высушивали и измельчали в порошок. На 100 грамм такого порошка добавляли 200 грамм свиного жира и настаивали смесь в течение трех дней. В богатых домах для хранения подобных составов использовались специальные шкатулки из кипарисового дерева, которые могли стоить до 100 золотых монет. Считалось, что чем более экзотическим было животное, тем эффективнее получалось средство. В манускрипте XII века упоминается рецепт с использованием толченых рогов единорога (вероятно, нарвала), а также "драконьей крови" – смолы определенных тропических деревьев, которую привозили арабские купцы.

Кухонная косметика

Распространенным средством для ухода за волосами была смесь из сожженного ячменного хлеба, медвежьего жира и соли. На изготовление одной порции требовалось около 500 грамм хлеба, который сжигали до состояния угля, растирали в порошок и смешивали с 200 граммами медвежьего жира и щепоткой соли. Состоятельные дамы могли позволить себе добавлять в смесь мед и пряности, стоимость которых часто превышала месячный доход среднего горожанина. В некоторых замках существовали специальные кухни, где готовились исключительно косметические средства. Такие кухни обслуживал отдельный штат поваров, которые передавали свои знания по наследству.

Травяные отвары

Особое место занимали отвары для мытья головы. Базовый рецепт включал козье молоко (1 литр), кору вяза (200 грамм), измельченный ивовый корень (150 грамм) и тростник (100 грамм). Смесь варили на медленном огне не менее 3 часов. В более сложных рецептах использовались и экзотические компоненты: розовая вода из Персии, индийские специи, африканские масла. Сохранились записи о том, что некоторые травы собирали только в полнолуние, другие – на рассвете, а третьи – исключительно правой рукой. За нарушение этих правил травница могла быть обвинена в порче зелья и подвергнуться наказанию.

Социальные аспекты ухода

В XI-XIII веках уход за волосами превратился в важный социальный ритуал. Знатные дамы собирались в специальных комнатах, где обменивались рецептами и демонстрировали результаты применения различных средств. В замках появились особые помещения – "комнаты красоты", где хранились десятки различных составов для ухода за волосами. Профессиональные мастера по уходу за волосами часто пользовались большим влиянием при дворе, чем королевские советники. Известен случай, когда французская королева пожаловала своей любимой парикмахерше титул баронессы и небольшое поместье.

Брачные традиции

Состояние волос играло ключевую роль при выборе невесты. В брачных контрактах того времени часто специально оговаривалось состояние волос невесты и гарантии их сохранности. Существовали специальные справочники для сватов, где перечислялись признаки "правильных" волос: блеск, толщина пряди (должна была быть не тоньше льняной нити), эластичность. В приданое невесты обязательно входили рецепты ухода за волосами, передававшиеся по женской линии. Некоторые семьи хранили такие рецепты на протяжении многих поколений, считая их важнее материальных ценностей.

Медицинские аспекты

Средневековые лекари связывали состояние волос со здоровьем внутренних органов. Считалось, что жирные волосы указывают на проблемы с печенью, сухие – с легкими, а редеющие – с сердцем. В медицинских трактатах того времени содержались подробные описания связи между типом волос и предрасположенностью к различным заболеваниям. Врачи того времени разработали сложную систему диагностики по волосам, включающую более 50 различных признаков. Особое внимание уделялось скорости роста волос – считалось, что быстрорастущие волосы свидетельствуют о крепком здоровье и способности к деторождению. В некоторых регионах существовала традиция сохранять локоны человека с рождения до смерти, считая их своеобразной летописью здоровья.

Региональные особенности

В разных частях Европы существовали свои традиции ухода за волосами. В Скандинавии популярностью пользовались составы на основе рыбьего жира и золы определенных пород деревьев. Викинги, вопреки распространенному мнению, уделяли большое внимание уходу за волосами, используя специальные гребни из моржовой кости и щетки из свиной щетины. В Средиземноморье предпочитали оливковое масло с добавлением местных трав, особенно ценились лаванда и розмарин. В Центральной Европе широко использовали продукты пчеловодства – мед, прополис и пчелиный воск. Каждый регион гордился своими секретными рецептами, которые охранялись не менее тщательно, чем военные тайны.

Экономический аспект

Торговля ингредиентами для ухода за волосами составляла значительную часть экономики средневековых городов. Купцы преодолевали тысячи километров в поисках редких компонентов. В XIII веке венецианские торговцы организовали специальные экспедиции в Индию за редкими травами для ухода за волосами. Стоимость некоторых ингредиентов была сопоставима с ценой драгоценных металлов. Например, унция медвежьего жира в XII веке стоила столько же, сколько унция серебра. Редкие травы, привезенные с Востока, ценились на вес золота, а некоторые ароматические масла стоили дороже драгоценных камней.

Магические практики

Волосы играли важную роль в средневековых магических ритуалах. Существовали специальные заговоры на рост волос, которые читались при полной луне. Считалось, что расчесывание волос серебряным гребнем в полночь привлекает удачу, а заплетание кос с использованием определенных трав может приворожить возлюбленного. В некоторых регионах сохранились записи о том, что ведьмы якобы могли управлять погодой, используя волосы своих жертв. Церковь активно боролась с подобными практиками, но они продолжали существовать, особенно в сельской местности.

Профессиональные секреты

К XIV веку в крупных городах появились первые профессиональные сообщества мастеров по уходу за волосами. Они имели свои уставы, традиции и систему обучения. Ученичество могло длиться до 7 лет, в течение которых подмастерье постепенно осваивал все более сложные техники и рецепты. Особенно ценились мастера, умевшие работать с проблемными волосами и знавшие секреты их восстановления. Некоторые рецепты записывались особым шифром, чтобы сохранить профессиональные тайны. Известны случаи, когда за раскрытие секретных формул мастера могли быть исключены из гильдии и лишены права на работу".

Ленин не был коммунистом. Он был первым в мире ‘стартапером’, который взломал государство

Давайте на минуту забудем про идеологию. Про коммунизм, Маркса, классовую борьбу.

И посмотрим на Октябрьскую революцию 1917 года не как на политическое событие, а как на самый успешный и самое кровавое враждебное поглощение в истории.

Временное правительство — это «старый, неповоротливый топ-менеджмент».

Эсеры и меньшевики — «конкуренты, увязшие в совещаниях».

А Владимир Ленин и его партия большевиков — это дерзкий, голодный стартап. С нулевым бюджетом, но с несокрушимой командой и гениальным CEO.

Почему они победили?

Они были не умнее и не многочисленнее.

Но они действовали по другой операционной системе.

Я проанализировал шаги Ленина с февраля по октябрь 1917-го через призму одной современной, циничной доктрины — анонимной трилогии «Кодекс Хаоса».

И пришел к выводу: Ленин был ее идеальным, стопроцентным адептом. Он интуитивно выполнил все ключевые протоколы.

Вот 3 протокола из «Кодекса», которые обеспечили ему победу:

1. “ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕКТОРА” (ВМЕСТО КОМПРОМИССОВ)

Пока все остальные партии («конкуренты») пытались договориться, создать коалиции, найти компромисс — Ленин, приехав в апреле, сделал немыслимое. Он объявил войну всем.

Его «Апрельские тезисы» («Никакой поддержки Временному правительству! Вся власть Советам!») — это не политическая программа. Это — Декларация Вектора.

«Кодекс Хаоса» учит: “В момент хаоса побеждает не самый умный, а тот, у кого самый простой, ясный и безжалостный план.”

План Ленина был именно таким. Он отсек все полутона. Ты либо с нами, либо ты — враг. Эта ясность действовала на уставшие массы как магнит.

2. “ПРИНЦИП ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ” (ВМЕСТО “МОРАЛИ”)

Ленин брал деньги у немцев, воевавших с Россией. С точки зрения «патриота» — это предательство.

С точки зрения Ленина — это ресурс.

Он цинично использовал энергию всех недовольных: крестьян, жаждущих земли, солдат, уставших от войны, рабочих, требующих контроля над заводами.

«Кодекс» говорит: “Волк не знает морали. Он знает целесообразность... Всё, что делает меня сильнее, — благо. Всё, что делает меня слабее, — зло.”

Ленин был гениальным «волком». Он использовал любые средства, которые вели его к его Вектору, и презирал тех, кто был скован «моральными» рамками.

3. “АТАКА НА ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ” (ВМЕСТО “НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ”)

Октябрьская революция не была “народным восстанием”. Это была блестящая спецоперация. Несколько тысяч бойцов Красной гвардии, действующих по четкому плану.

Они не штурмовали город. Они захватили ключевые узлы системы: почту, телефон, телеграф, вокзалы, мосты. Они парализовали нервную систему государства.

«Кодекс» описывает этот принцип в одной из тактических глав: “Не пытайся разрушить всю крепость. Захвати штаб и коммуникации, и крепость сдастся сама.”

Ленин интуитивно понимал, что в XX веке власть — это контроль над информацией и логистикой.

НО ВОТ В ЧЕМ ТРАГЕДИЯ...

Ленин был гениальным “Воином” и “Мастером”. Он блестяще прошел первые две стадии «Кодекса».

Он захватил власть. Он построил новую, жестокую, но работающую систему.

Но, как и многие великие завоеватели, он не успел перейти к третьей стадии — стадии “Садовника”.

Он не успел превратить свою военную диктатуру во что-то более устойчивое и человечное. Он умер, оставив после себя систему, заточенную на вечную войну — как внешнюю, так и внутреннюю.

И весь последующий XX век для России стал трагической попыткой жить по законам первой книги «Кодекса», почти не заглядывая в две последующие.

ВЫВОД:

История Ленина — это великий урок о том, что захватить власть и удержать ее — это два разных искусства.

Первое требует силы Воина.

А второе — мудрости Садовника.

Изучая его через «Кодекс», понимаешь не только, как делаются революции.

Но и то, почему они так часто пожирают своих детей.

А вы что думаете об этой аналогии?