Ты не один. И что теперь?

Нас часто пугает одиночество. Мы цепляемся за отношения, лишь бы не остаться в пустой комнате. Об этом страхе я уже писал здесь:

👉 Почему мы боимся остаться одни — и как перестать бежать от одиночества

Но одиночество — лишь одна сторона. Сегодня я хочу поговорить о другой.

О том, что происходит, когда ты не один.

Когда рядом — партнёр, семья, друг, общество.

Это хорошо?

Не всегда.

Это плохо?

Тоже нет.

🌞 Свет: зачем нам другие?

🔹 Поддержка

Иногда достаточно, чтобы кто-то просто был рядом. Не спасал, не советовал, не критиковал. Просто сказал:

"Я здесь. Ты не один."

И этого — достаточно, чтобы жить дальше.

🔹 Радость разделения

Один ты ел бы пиццу и листал сериал. Вместе — уже вечер, который хочется запомнить.

🔹 Зеркало

Другой человек — это отражение. Через него мы видим свои сильные и слабые стороны. Без общения наш внутренний мир застывает.

🔹 Защищённость

Когда ты не один — ты не один против мира. Даже простое ощущение, что у тебя "есть кто-то", уже даёт внутренний покой.

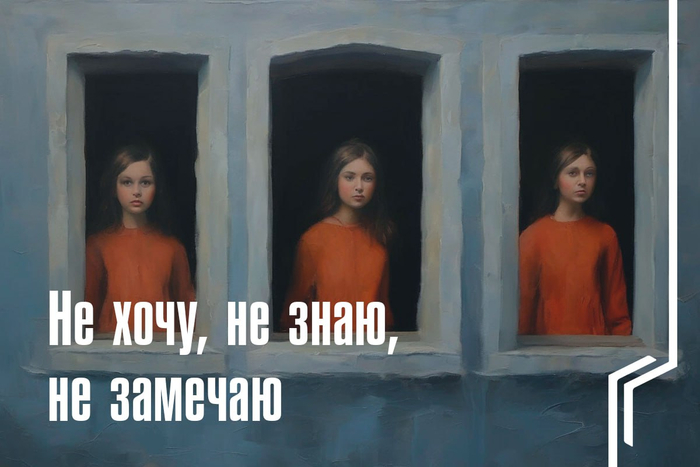

🌑 Тень: что мы теряем, когда рядом кто-то есть?

⚠️ Растворение

Ты перестаёшь быть собой и становишься "мы". И если партнёр сильнее, ярче или громче — то этого "ты" может просто не остаться.

⚠️ Эмоциональная зависимость

Мы начинаем бояться:

"А если он/она уйдёт?"

"Что я без неё/него?"

Любовь превращается в тревогу.

⚠️ Потеря тишины

Иногда хочется просто… тишины. Пространства только для себя. Но когда рядом другой — ты уже не принадлежишь себе на 100%.

⚠️ Маски

Ты стараешься быть удобным, милым, интересным. Боишься показаться скучным, злым, слабым.

И вот ты уже — не ты. А проект "идеального себя", чтобы тебя не покинули.

🧠 А что говорят психологи?

Эрих Фромм писал:

«Любовь — это не бегство от одиночества, а зрелое соединение двух цельных людей.»

Юнг предупреждал:

«Кто слишком стремится к близости — рискует потерять самого себя.»

Ролло Мэй считал:

«Любовь — всегда риск. Но это единственный путь к настоящей жизни.»

⚖️ Баланс

Быть с другим — это искусство.

Оно не даётся само по себе.

Это поиск тонкой грани между "мы вместе" и "я всё ещё — я."

💬 Вопрос к тебе

Ты сейчас один — или с кем-то?

Что ты чувствуешь: поддержку или потерю себя?

Есть ли у тебя пространство, где ты можешь просто быть собой?

Напиши. Очень интересно, как у других.

📌 А если хочешь почитать, почему мы вообще так боимся быть одни — вот моя статья:

👉 Почему мы боимся остаться одни — и как перестать бежать от одиночества