Реальная биография человека, бывшего прототипом красного разведчика Кольцова из сериала "Адьютант его превосходительства"

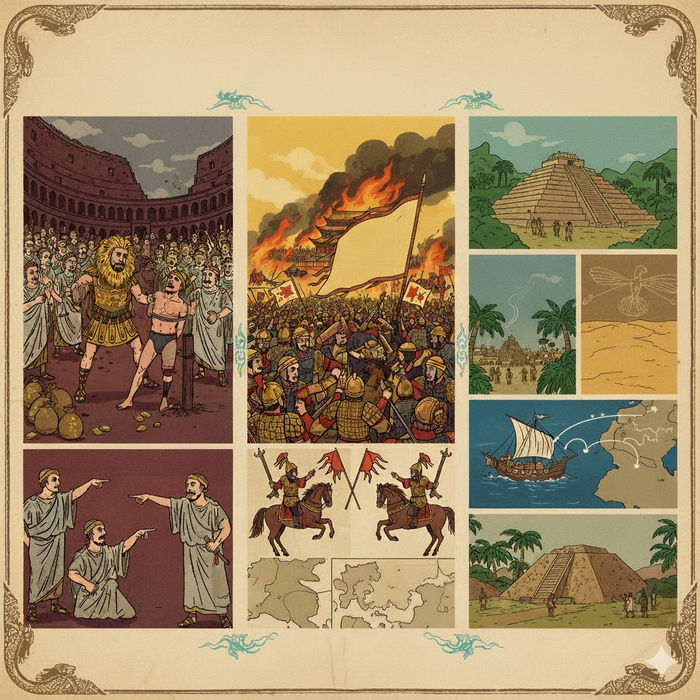

Как известно, широкую известность народному артисту Советского Союза Юрию Мефодьевичу Соломину принесла роль чекиста Павла Андреевича Кольцова, внедрённого в годы гражданской войны в белую армию. Фильм назывался «Адъютант его превосходительства». Для многих наших граждан кинокартина оказалась настоящим открытием: ведь до её появления наш кинематограф не решался именно таким образом показывать гражданскую войну – всю её трагичную многообразность, где правда была не только на стороне красных.

Всё здесь было в новинку. Белых показали вполне нормальными, отнюдь не карикатурными людьми. Достоверно передана и историческая обстановка лета 1919 года на Украине…

«Может, они и красные… а может, и белые»

Красные в этот момент с трудом удерживали центральную часть украинских земель вокруг Киева. С юго-запада на них напирали отряды украинских националистов-петлюровцев, с востока вели наступление войска Добровольческой армии белого генерала Деникина.

А между ними носились банды всевозможных авантюристов – всякого рода батьки Махно, Ангел, Тютюник, Козолуп, атаманша Маруся, которые убивали и грабили всех подряд. Помните лозунг, который висел на тачанке киношного батьки Ангела, в замечательном исполнении актёра Анатолия Папанова? «Бей белых – пока не покраснеют, бей красных – пока не побелеют!». Или циничное признание батьки, сказанное пленным белым офицерам и красным командирам: «Пока вы там лупите друг дружку по большими дорогам, у нас здесь своя власть – мужицкая». В общем, перед нами реальная Украина образца 1919 года, где царила самая настоящая кровавая анархия…

Главным героем фильма является красный разведчик, капитан Павел Кольцов, сумевший проникнуть в штаб командующего Добровольческой армии генерала Владимира Зеноновича Ковалевского и даже стать адъютантом командующего. Кольцов ведёт активную разведывательно-диверсионную работу. Располагая широкой агентурной сетью, он вовремя предупреждает красное командование о предстоящих операциях противника, ведёт хитроумные комбинации с белой контрразведкой, рискуя жизнью, вытаскивает из тюрьмы подпольщиков-большевиков.

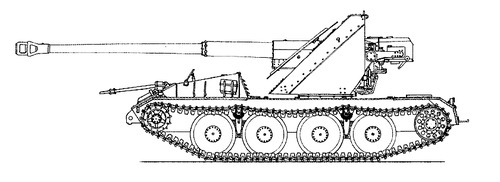

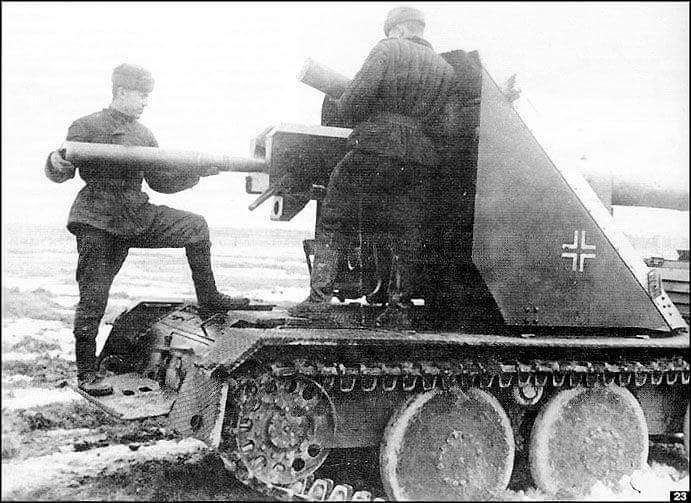

В конце концов, Кольцов, проявляя личный героизм, пускает под откос эшелон с английскими танками, которые должны помочь белым занять Москву. Капитана разоблачают, и белогвардейский трибунал приговаривает его к расстрелу…

Актёр Юрий Соломин, игравший роль Кольцова, стал чрезвычайно популярным. После этого сериала Соломину стали приходить сотни писем, на многих из них стоял адрес: «Москва, Павлу Андреевичу Кольцову». Очень многие интересовались: а был ли реальный прототип у героя фильма? И в одном из своих интервью Соломин назвал этого человека – Павел Васильевич Макаров, чья биография могла дать фору любым киношным фантазиям. В ней в очень полной мере отобразились все коллизии трагического для нашей страны XX века…

Павел Макаров родился в 1897 году в городе Скопине Рязанской губернии, в семье кондуктора товарных поездов. После смерти отца семья перебралась в Крым, где Павел начал учиться в реальном училище. Когда в 1914 году вспыхнула Первая мировая война, Макаров добровольно ушёл в армию. В звании прапорщика (а это в царской армии был первый офицерский чин) он участвовал в боях на Румынском фронте…

После революции Макаров стал убеждённым большевиком. Весной 1918 года Крымский военно-революционный комитет поручил ему создание отрядов Красной гвардии. Но во время поездки по причерноморским хуторам и посёлкам Макаров был задержан разъездом белого отряда полковника Дроздовского, пробивавшегося на Дон для соединения с Деникиным. Бывший прапорщик не растерялся и на вопрос белого офицера, кто он такой, не моргнув глазом ответил:

«Штабс-капитан Макаров. 134‑й Феодосийский полк. Командир полка полковник Шевардин».

Макаров назвал свою воинскую часть, в которой служил на Румынском фронте, вот только повысил себя в звании сразу на три пункта. Дроздовцы, у которых не было никакой возможности для любых тщательных проверок, поверили Макарову и зачислили его в свой отряд. Так Павел Васильевич и оказался у белых – чисто случайно, без каких-то специальных директив красного командования…

На полном генеральском доверии

Поразмыслив, Макаров решил, что может принести больше пользы своим именно в рядах белой армии. Поэтому он не просто остался у дроздовцев, но и стал искать возможность перехода на штабную работу. В конце 1918 года ему повезло – командовать дроздовцами белый главком Антон Иванович Деникин назначил генерал-лейтенанта Владимира Зеноновича Май-Маевского. Но у того по разным причинам отношения с дроздовцами как-то не заладились. Поэтому на новой должности генерал чувствовал себя не очень уютно.

Макаров тут же пришёл к нему «на помощь», заверив Владимира Зеноновича в своей полной лояльности. Штабс-капитан докладывал своему начальнику о разговорах, которые ходили в офицерской среде, и этим сильно расположил к себе Май-Маевского, назначившего Макарова своим адъютантом. Эту должность Макаров сохранил и тогда, когда Май-Маевский пошёл на повышение, став командующим Добровольческой армии, лучшей армии деникинского войска…

Впрочем, Макаров пользовался доверием у генерала не только по причине «доносительства». Генерал, в отличие от вальяжного и проницательного киношного Ковалевского, блестяще сыгранного актёром Вячеславом Стржельчиком, был, что называется, «тихушником». То есть хроническим алкоголиком, любившим крепко выпить в одиночестве. Шустрый адъютант всегда «вовремя» подливал своему начальнику, организовывал ему опохмелки, а если надо – то и сговорчивых дамочек… Так, они вместе даже крутили роман с дочерями известного харьковского купца Жмудского: генерал со старшей купеческой дочкой, а адъютант – с младшей.

Словом, доверие к Макарову со стороны Май-Маевского было полнейшее. Поэтому штабс-капитан очень ловко манипулировал окружением генерала, везде расставляя своих людей. Так, ему удалось пристроить на должность генеральского ординарца своего родного брата Владимира, бывшего одновременно одним из руководителей Севастопольского большевистского подполья.

Через руки братьев проходило множество ценнейших военных сведений. Но, в отличие от соломинского Кольцова, переправить их через линию фронта к своим они никак не могли – связей с Москвой у них не было. Тогда они занялись тем, что именуется вредительством…

Пользуясь вечным похмельным состоянием Май-Маевского, Павел доводил до него только те армейские сводки, которые уже устаревали. В итоге подразделения добровольцев получали генеральские приказы, которые мало соответствовали реальной боевой обстановке. Параллельно штабс-капитан умело стравливал между собой командиров отдельных белых корпусов, играя на их взаимной неприязни.

К примеру, во время похода на Москву осенью 1919 года Макаров довёл до генерала Юзефовича нелицеприятные слова, высказанные в его адрес другим генералом – Кутеповым. И когда в критический момент наступления красные ударили во фланг кутеповским дивизиям, корпус Юзефовича не двинулся с места, чтобы прийти кутеповцам на помощь. Это во многом и предопределило конечное поражение деникинских войск…

Конечно, белая контрразведка чувствовала что-то неладное, и её начальник полковник Щукин уже давно подозревал в тёмной игре именно Макарова. Но доказательств не было. Они появились лишь тогда, когда в январе 1920 года белым удалось разгромить Севастопольское подполье. В ходе допросов кто-то из арестованных и назвал имена братьев Макаровых…

Их арестовали. Владимира скоро расстреляли, а вот Павлу удалось бежать, подняв восстание заключённых Севастопольской тюрьмы. В крымских горах бывший адъютант сформировал небольшой партизанский отряд, который воевал в белом тылу до самого окончания гражданской войны.

Что касается бывшего покровителя Макарова генерала Май-Маевского, то после всех этих событий он был вынужден уйти в отставку. 12 ноября 1920 года, в разгар белой эвакуации из Крыма, генерал скоропостижно скончался. Что с ним случилось, так и осталось загадкой. По версии Деникина, Май-Маевский «умер от разрыва сердца в тот момент, когда последние корабли с остатками Белой армии покидали Севастопольский рейд». По другим сведениям, генерал покончил с собой, не в силах принять поражение белого дела…

Не тот это человек?

После занятия Крыма Красной армией Макаров стал сотрудником ВЧК, возглавив отряд специального назначения, боровшегося с бандитизмом. Затем служил в крымской милиции. А в 1929 году он опубликовал воспоминания под названием «Адъютант генерала Май-Маевского», ставшие самым настоящим бестселлером того времени. Однако эта книжка в конце концов принесла автору крупные неприятности.

Дело в том, что в конце 20‑х годов возникла целая плеяда подозрительных лиц, которые, пользуясь неразберихой революционного времени, приписывали себе несуществующие подвиги и заслуги времён гражданской войны. ЦК ВКП(б) даже создал специальную комиссию, которая очень придирчиво изучала деяния участников революции. Заинтересовалась комиссия и книжкой Макарова – тем более подтвердить мемуары было сложно: практически все товарищи бывшего белого адъютанта по крымскому подполью погибли. В конце концов комиссия пришла к выводу, что Макаров лжёт, что он служил белым верой и правдой и что к красным он ушёл тогда, когда поражение белогвардейцев стало неизбежным…

Его уволили из органов, вычистили из партии, лишили персональной пенсии как красного партизана, а в 1937 году арестовали. Спасли разведчика бывшие партизаны, которые не побоялись пройти по всем инстанциям, вплоть до Москвы. В 1939 году Макарова полностью оправдали и вернули ему отобранные льготы и награды. Но по-настоящему его реабилитировала Великая Отечественная война. В её годы Макаров возглавил партизанское соединение, которое наносило сильные удары по врагу в крымских горах. Тогда Павел Васильевич потерял самых близких людей – мать убили фашистские каратели, а сын погиб на фронте.

После войны старый партизан пережил вторую волну славы. Вышла новая его книжка – уже о разведчиках Великой Отечественной. Власти вспомнили и о подвигах времён гражданской войны. Крымские коммунисты даже ходатайствовали о присвоении Макарову звания Героя Советского Союза…

Но вот в середине 60‑х годов начали снимать фильм «Адъютант его превосходительства», который вызвал недовольство Макарова. Оказывается, авторы сценария – Игорь Болгарин и Георгий Северский, не посоветовавшись с Макаровым, взяли за основу его мемуары и выдали их чуть ли не за своё самостоятельное произведение, хотя в сценарий вошли целые куски «Адъютанта Май-Маевского». Мало того, вместо извинений они, как пишет один крымский историк, «пошли дальше и стали очернять Макарова в разговорах с кинематографистами и литераторами. А когда Юрий Соломин упомянул о Павле Васильевиче как о прототипе, ему позвонил Северский и посоветовал больше этого не делать, поскольку Макаров – не тот человек, о котором следует упоминать в фильме. Некоторые писатели вступились за оскорблённого Макарова… Но авторы сценария были категорически против, не желая уступать ни части авторства прототипу, давшему основание для столь захватывающего сюжета. И оказалось, неспроста. После выхода фильма на экраны страны его авторы были удостоены звания лауреатов Государственной премии».

Понятно, что сам Макаров от этой премии ничего не получил. Впрочем, до её распределения он, собственно, и не дожил. В самый разгар борьбы со своими литературными врагами 16 декабря 1970 года Павел Андреевич умер. А у сценаристов-плагиаторов, видимо, нашлись очень мощные и влиятельные покровители на вершинах власти, которые даже после смерти разведчика постарались сделать всё, чтобы страна ещё многие годы не знала о подлинной судьбе легендарного адъютанта.

Ну что ж, Бог им судья…

Новороссийск и английские танки, которые так и не сделали погоды на фронте

Общее количество танков, поставленных частям Вооруженных сил на юге России, по документам Новороссийской военной базы, составляло 73 машины.

Шесть танков были оставлены на волнорезе и даже не покинули территорию Новороссийского порта из-за отсутствия нужных железнодорожных платформ. Начавшийся вскоре сильный шторм смыл танки в море. Впрочем, их скоро подняли, но они простояли без ремонта вплоть до взятия Новороссийска красными 27 марта 1920 года. Всего же в руки РККА при взятии города попало 18 машин. Большинство остальных танков были отбиты красными непосредственно на фронте в ходе предыдущих боев.

Показанные в фильме горы под Новороссийском - вполне узнаваемы. Сегодня по ним пролегают туристические маршруты. Кто еще не был там - посмотрите фотогалерею - https://www.litprichal.ru/work/520839/, возможно у вас появится желание пройти лично по этим горным тропам и попробовать представить эпоху Гражданской войны 1918-1920 годов.