Даниэль Дефо "Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо"1

Роман, полюбившийся сразу и навсегда

Книги сопровождают меня с детства. Читал раньше запоем, как говорится, не ел и не спал, пока не доберусь до корочки. Очень притягивали меня именно произведения из исторических эпох, путешествия, приключения, морская и пиратская тематика. С возрастом не на шутку увлекся детективным жанром.

Самое яркое воспоминание из юношеской поры

Но одна книга, которую я прочитал, не отрываясь, лет в 10, запала до сих пор в душу. Это "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо. Случайно попала она мне в руки в детской библиотеке. Кто-то принес сдавать, и я увидел ее, хотя библиотекарь хотела спрятать уже, так как, оказывается, она очень популярна у юных читателей, и все ее спрашивают, в итоге единственный экземпляр почти всегда на руках. Однако мне она почему-то решила выдать его, но предупредила, чтобы принес в срок не позднее двух недель и бережно обращался.

Это было в советское время, шел 1984 год, печатное слово ценилось высоко, и читающими были почти все, что надо признать на самом деле неплохим увлечением. Особенно для меня, которого всегда угнетала окружающая действительность, и не возникало желания с кем-то общаться в свободное время, поэтому я читал почти все подряд именно в плане художественных произведений. То есть, как тогда говорили, проводил с пользой свой досуг, который оказывался для меня полностью культурным. Мои ровесники гоняли по двору, а я с головой уходил в мир книг.

И особенно страстно погрузился тогда и до сих пор остаюсь под впечатлением от книги про Робинзона Крузо. Не могу понять, что меня так привлекало в этом произведении?!? Я не смотрел до этого фильм на его основе, не слышал оценивающего отклика, мультфильма не видел, - так, слышал изредка выражение "ну прям как Робинзон на необитаемом острове сидишь!" И всё... И вот я открываю легендарный роман и с первой же страницы не могу оторваться.

Острая нехватка бестселлеров в широкой продаже

Не мог остановиться, пока полностью не прочитал до последней точки. Это необъяснимое явление, которое произошло именно со мной и именно с этой книгой. Я даже решил переписать ее в общую тетрадь и уже начал это делать, но понял, что данная затея окажется очень долгой и трудной, и отказался от нее. Но так мне хотелось, чтобы завораживающий текст был под рукой у меня, и я всегда мог окунуться в этот мир! Я не желал расставаться ни на минуту с "Робинзоном", однако пришлось пойти вернуть его через две недели в срок в библиотеку, а то внесут в задолжники и не будут давать хорошее чтиво более. Тогда с этим было строго. И воспринимался данный порядок очень болезненно, особенно ребенком и подростком.

Я загорелся купить этот роман тогда во что бы ни стало. Но в те годы всеобщего дефицита на меня округляли глаза в книжных магазинах и говорили со смехом: "Может, тебе, мальчик, еще и "Трех мушкетеров" Дюма продать?!?" Это только по записи, и уже всё распределено было между нужными людьми. Я, конечно, тогда не понимал, что значит "всё расписано на год вперед" с этими книгами. Почему не могут напечатать побольше, например, "Робинзона", - разве так трудно выпустить много, чтобы всем хватило?!? Мой детский неокрепший ум не мог постичь этой ситуации, но одно он понял, мой ум, что если так хотят все люди купить данное произведение наравне с "Тремя мушкетерами", то, значит, оно представляет собой действительно очень хорошую литературу. Ведь в то советское время почему-то гонялись особенно за "Тремя мушкетерами", считавшимися признаком достатка в семье, и все уважительно смотрели на хозяев квартиры, у которых в серванте на полке стоял именно этот томик.

Твердая уверенность в благополучном исходе

Может, после известного советского фильма такая мода пошла на мушкетеров и гвардейцев кардинала? Но дело не в этом, а в том, что всё мое детское наивное восприятие затмил сюжет про Робинзона Крузо. Чем же так он меня очаровал? Ну, прежде всего, необычностью самой сюжетной линии произведения.

В моем воображении как бы рисовалось, что Робинзон на этом острове без благ цивилизации под открытым небом ходит, топчется, как мне казалось, из одного конца острова к другому и мучается. Таким было мое начальное восприятие этого героя. А ведь он хороший и добрый человек! Он вызвал у меня огромное сочувствие и бесконечное сострадание - мне его стало очень жалко, прям до слёз.

И как хороший представитель людского рода, я так считал тогда, он не должен и не может просто взять и погибнуть, - пусть и среди пальм в тепле и при ярком свете солнца. Я еще не знал, что там будет по сюжету, но предполагал, что он выстоит и будет далее жить еще более счастливо.

Олицетворение стойкости перед лицом кошмарных невзгод

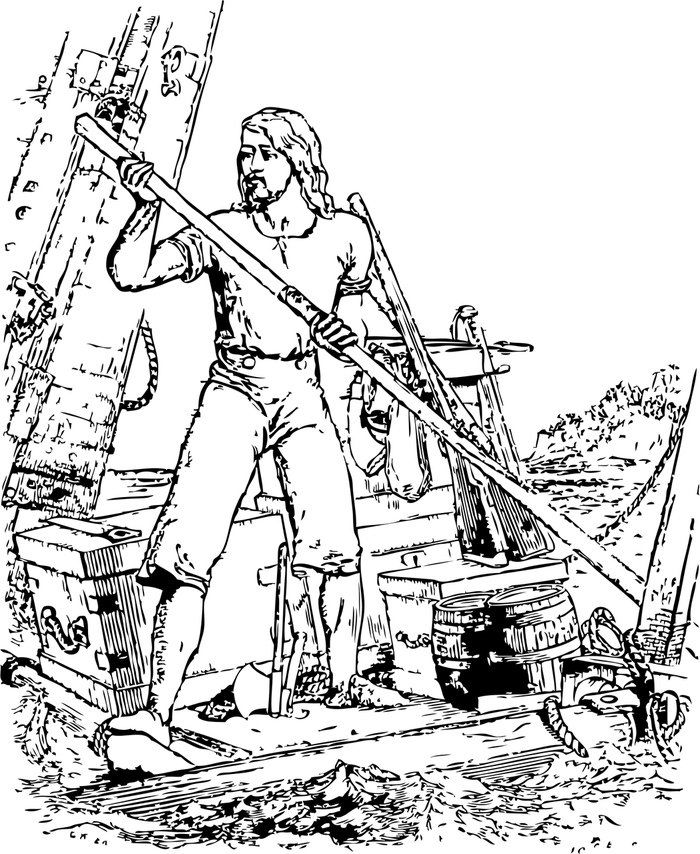

И действительно, так и произошло почти. Я читал не отрываясь, и всё это видел, наблюдал почти воочию, как Робинзон взял себя в руки, не отчаялся и не стал мучительно погибать на этом острове. А решил бороться за жизнь до конца и приблизить день, когда он дождется корабля, и его заберут в привычный для него мир в какой-нибудь город того времени. Это произведение для меня до сих пор, как бы пафосно ни звучало, является символом и гимном человеческой стойкости и готовности противостоять страшным невзгодам.

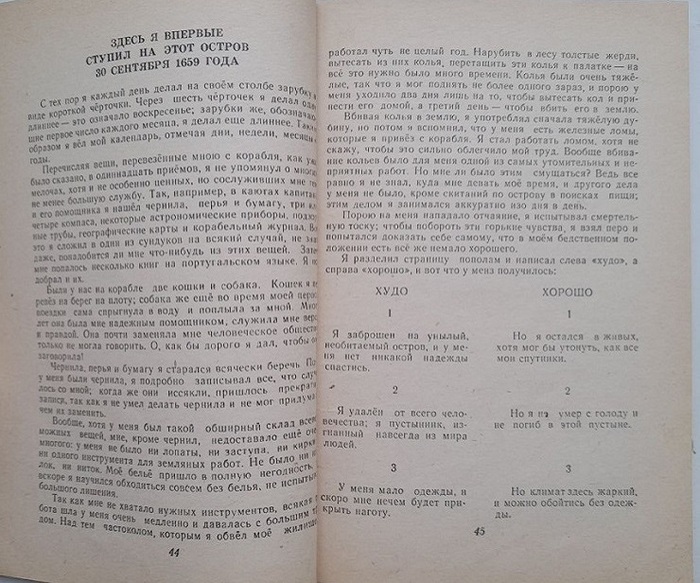

Ведь Робинзон задал и ответил сам себе на вопрос: "Надо как-то дальше жить?.. Да, конечно, надо! А как иначе! Я не хочу здесь сдохнуть за просто так, и чтобы мои кости смыло в океан!" Он огляделся и стал налаживать свой быт здесь, где оказался волею судьбы-злодейки. Своего рода начал жить заново, с нуля, без поддержки людей, на которых он когда-то надеялся и которым когда-то верил.

Один, на маленьком острове посреди огромного океана. Мне так было страшно за него, - особенно, как он там ночью, ведь столько может диких животных напасть! Мне представлялось, как вокруг него рыщут косматые звери и хотят разорвать и съесть вместе со всеми косточками. "Какой ужас!" - думал я, но... Опять это "но".

Осмотрелся, стиснул зубы и взялся за работу

Меня охватил трепет радости от того, как Крузо ободрил себя, растерявшись по причине сложившихся вокруг него реалий, и начал действовать. Просто взял и решительно пошел к выживанию с целью дождаться во что бы ни стало когда-нибудь заветного парусника. Он как бы разработал в моем сегодняшнем понимании бизнес-план спасения в экстремальных условиях, начав с программы-минимум, которая переросла в программу-максимум с основной задачей-целью "Выйти из испытаний победителем!".

Он сразу задумался о жилище и соорудил шалаш, затем позаботился насчет питания из того, что может дать окружающая природа, и так далее... Не буду пересказывать весь сюжет, а лучше вы сами пролистайте полностью эту очень приятную и поучительную книгу, которая особенно остается актуальной и востребованной и в наше время, когда еще как приходится бороться за выживание и проявлять стойкость духа уже не на необитаемом острове, а в каменных джунглях городов-человейников, где еще более обостряются причины и следствия борьбы за место под Солнцем в среде себе подобных.

Отличный пример для подражания

Робинзон развел коз и получил продукты в виде молока и мяса, стал охотиться, собирать фрукты, даже огород посадил, а в наших городах, куда согнали большинство людей, как можно это осуществить, чтобы прокормить себя, если нет средств купить еду, что часто ныне случается? Вопрос остается открытым, и опять робинзоновский опыт поможет в этом, но лучше он пригодится не в городе, а в какой-нибудь глухой деревне, где и людей не встретишь часто, а надеяться можно только на себя и свою стойкость.

Ставший отшельником поневоле мореход Крузо понял это и шел по пути выживания. Он думал, что обречен на одиночество, но вдруг появляется местный абориген по имени Пятница. Очень интересный поворот сюжета. Автор Дефо оказывается мастером интриг и умеет держать читателя в предвкушении кульминации конфликта, развязки и очень ожидаемого финала со счастливым концом.

Но мне так не хотелось перевернуть последнюю страницу и закрыть эту книгу! Возникло острое желание читать бесконечно увлекательное повествование о человеке, который не стал ныть, жаловаться, опускать руки и отдаваться на волю судьбы, что делают сейчас многие, оказавшись в гораздо более комфортных условиях и не захотев бороться, - гореть, а не существовать. Вот о чем эта книга. Робинзон - герой нашего времени, поэтому возьмите роман про него и читайте.

Виктор Леденев, кандидат педагогических наук

Источник: Впечатления от прочитанных книг

Красный океан - промпт в нейросети

Кинематографичный кадр в красных тонах

a cinematic photo of a wide shot of a red-tinted ocean with fiery reflections dancing across the waves, smoke billowing in the sky, and hyper-realistic color grading that accentuates the vibrant hues of the scene, captured through a high-contrast photography style that emphasizes the dramatic interplay of light and shadow.

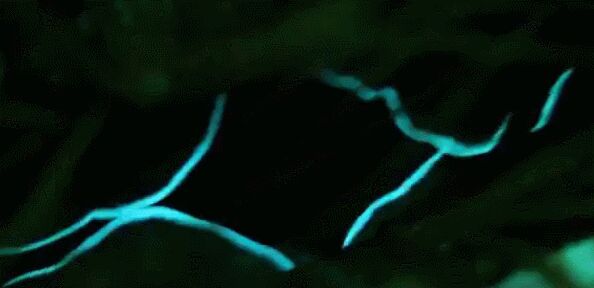

Био-люминисценция! Оно живое и светится и это…чудо?

Ниже видео как светится море с биолюминисцентными организмами под дождем! Разве это не чудо? Да и сам процесс этого явления не менее удивителен!

Чем? Сейчас расскажу

Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и зову с собой в поход на парусной яхте по Турции на Новый Год и по Греции на майские

Биолюминесценция — это способность живых организмов излучать свет в результате протекающих в них биохимических реакций. Это не поглощение и переизлучение света (как флуоресценция), а именно производство собственного, "холодного" света.

Так почему это «чудо»?

Ключевое слово — "холодный". Почти вся энергия в этой реакции превращается в свет, а не в тепло, что делает процесс невероятно эффективным - эффективность до 98%!

Для понимания - лампа накаливания имеет кпд 5%, а «сверхэффективные» светодиоды около 40.

Как это работает? Абзац теории, потерпите

В основе явления лежит химическая реакция между двумя основными компонентами:

Люциферин — светоизлучающее вещество (субстрат).

Люцифераза — фермент, который катализирует окисление люциферина.

Упрощённая схема реакции:

Люциферин + Кислород (под действием фермента Люциферазы) => Оксилюциферин + СВЕТ

Эволюционная загадка 1 - зачем они светятся?

Биолюминесценция встречается у самых разных существ: от бактерий и грибов до медуз, кальмаров, рыб и насекомых. Особенно распространена она в морских глубинах, где, по оценкам, до 90% организмов обладают этой способностью. Она используется для охоты, защиты или общения.

Медуза Перефилла

Например, глубоководная рыба-удильщик использует светящийся "фонарик" на удлинённом плавнике, чтобы заманивать добычу, а кальмар-вампир выбрасывает облака светящихся частиц, чтобы сбить с толку хищников.

Некоторые виды мелких рачков используют свою биолюминесценцию как «последний шанс»: когда на них нападает хищник, они вспыхивают, привлекая внимание ещё более крупного охотника, который может атаковать их обидчика.

На суше же светлячки используют мерцание для привлечения партнёров, создавая ночные переливы света, а личинки грибных комариков вспыхивают, отпугивая хищников.

Вроде все ясно?

Не всегда!

Например, почему светятся некоторые грибы, растущие в тёмных лесах? Одна из гипотез предполагает, что их свечение привлекает насекомых, которые разносят споры, способствуя размножению. Но это лишь предположение и многие случаи биолюминесценции остаются загадкой.

Почему светятся некоторые бактерии, живущие в симбиозе с морскими организмами?

Может их свет — это побочный продукт метаболизма, который оказался когда-то полезным в строго определённых условиях?

Эволюционная загадка 2 - почему у всех люминесценция разная?

Одна из самых интересных загадок биолюминесценции — её многократное возникновение в ходе эволюции. Генетические исследования показывают, что гены, отвечающие за люциферазу у разных видов, не имеют общего предка.

А люциферин и люцифераза у разных групп организмов вообще имеют разное химическое строение.

Это означает, что способность к биолюминесценции возникала и развивалась в процессе эволюции независимо(!) у светлячков, рыб, медуз, грибов и бактерий — по меньшей мере 40 раз, согласно оценкам биологов.

Получается, природа десятки раз независимо друг от друга изобретала один и тот же сложнейший механизм. Это все равно что в разных уголках мира независимо друг от друга изобрели лампочку, но с разным принципом работы

Такие случаи, известные как конвергентная эволюция, встречается и в других ВАЖНЫХ случаях (например, крылья -у птиц и у насекомых), но биолюминесценция даже среди них выделяется своей сложностью и распространенностью.

Почему природа так часто "изобретала" свет, чем он был настолько важен?

Одна из гипотез, предложенная биологом Эдит Уиддер, связывает биолюминесценцию с появлением кислорода в атмосфере Земли около 2,5 миллиардов лет назад. Люциферин, окисляющийся в присутствии кислорода, мог изначально служить для нейтрализации свободных радикалов — вредных молекул, образующихся при окислении.

Предполагается что свечение было побочным эффектом, который позже оказался полезным для выживания.

Эта идея объясняет, почему биолюминесценция так распространена в морских глубинах, где кислород играет ключевую роль в метаболизме.

Дискотека и тот кто ее устраивает

«Неужели ученые не изучают биолюминесценцию?» - спросит меня читатель

Конечно изучают!

Зелёный флуоресцентный белок, открытый у медузы Aequorea victoria, стал революционным инструментом в биологии. Ген люциферазы "вшивают" в изучаемый ген. Если ген активен, клетка производит люциферазу и светится. Это позволяет визуализировать процессы в живом организме.

За это открытие в 2008 году была вручена Нобелевская премия по химии.

С помощью биолюминесцентных меток проверяют эффективность препаратов, а с помощью светящихся бактерий можно быстро определять наличие токсинов в воде.

А если предположить что жизнь на других планетах следует схожим принципам, то, возможно, светящиеся организмы — это вообще универсальная черта всех биосфер. Это делает биолюминесценцию потенциальным маркером в поиске жизни что активно обсуждается в контексте космических миссий к другим планетам.

И если подо льдом спутников Сатурна есть жизнь, то вполне вероятно, что первым сигналом о её существовании станет не шелест листвы, а тихий, холодный свет в подлёдной темноте.

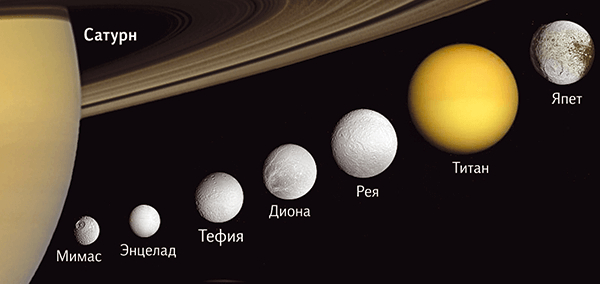

Энцелад и Мимас. Спутники полностью покрыты льдом толщиной около 20–25 километров. Предполагается, что под ледяной оболочкой- океан жидкой солёной воды.

Ну а философы видят в биолюминесценции отражение человеческого стремления к познанию: подобно светлячку, мы зажигаем свет в полной темноте неизвестности, пытаясь понять мир!

Биолюминесценция сильнее всего распространена в теплых экваториальных водах, комфортных для бактерий.

Но ее можно увидеть и в Турции и в Черном море. Вам нужна полная темнота и ведро забортной морской воды.

Плавно выливайте его в море и в ней вдруг вспыхнет еле видный светлячок – так морские глубины передают Вам привет! Можем попробовать это в нашем путешествии на Новый Год по Турции.

That's all, folks!

Желающие читать меня в телеграмме -ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.

Ну а желающим пойти со мной на парусной яхте по Турции на новый год на НГ2026 или под парусом по Греческим островам на майские 2026, присоединяйтесь!

Мои топовые посты (остальные в профиле)

Волшебный океан

Где тайны шепчут волны, набегая

и пена кружевом ложится на песок,

там ветер, горизонты обнимая,

несёт солёный, горьковатый холодок

Там в глубине, под толщей бирюзовой,

где луч дневной теряет свой запал,

хранятся саги в раковине новой

о тех, кто в бездну навсегда упал

О кораблях, что шли за лунным светом,

о городах, ушедших под гранит,

о позабытых клятвах и обетах,

что вечный океан в себе хранит

Волна расскажет, если присмотреться,

как в янтаре застыла тень веков,

как чьё то одиноко бьётся сердце

под мерный гул прибрежных валунов

Прислушайся к их рокоту и пенью,

к их шёпоту, что слышен в тишине -

они поделятся с тобой, с твоею тенью

всем тем, что прячут на холодном дне

Там перламутр на створках дремлет нежно,

скрывая жемчуг, чистый, как слеза

и время движется спокойно, безмятежно

и смотрит вечности суровая гроза

Там звёзды отражаются ночами,

дробясь на миллионы огоньков

и мчатся тени рыбьими свечами

сквозь заросли подводных желобов

И если долго слушать, стоя у прибоя,

закрыв глаза и позабыв про взлёт -

то океан, увлекший за собою,

тебя в свои объятия заберёт

И ты поймёшь язык его сказаний,

беззвучный хор затопленных миров

и груз чужих надежд и ожиданий

и тяжесть сорванных с цепей мостов ...

Гай Фокс и "Пороховой заговор". Герцог Бэкингем и подвески королевы. Английская колонизация Америки и поиски "Эльдорадо"

Предыдущая часть лежит здесь - Женщины на английском престоле. Гибель "Непобедимой армады"

24 марта 1603 года в возрасте 69 лет скончалась английская королева Елизавета I, за 45 лет своего правления превратившая Англию в одну из ведущих держав на европейском континенте. С ее смертью настал конец и династии Тюдоров на английском престоле. Елизавета, в детстве наблюдавшая за тем, как ее отец Генрих VIII изгалялся над своими многочисленными женами (в 1533 году Генрих казнил мать Елизаветы Анну Болейн), во взрослой жизни стала испытывать стойкое отвращение к институту брака, а потому не смогла оставить после себя наследника. Вследствие этого факта после смерти Елизаветы английский престол унаследовал король Шотландии Яков I, который приходился правнуком Маргарите Тюдор, старшей дочери английского короля Генриха VII.

Яков стал королем Шотландии еще будучи младенцем, когда ему едва исполнился год. Это произошло в результате заговора шотландской знати против его матери, Марии Стюарт, которая в 1567 году была низложена и бежала в Англию, где по приказу Елизаветы I, боявшейся притязаний Марии на английский престол, ее поместили в тюрьму. Несмотря на свое заключение, Мария умудрилась завязать секретную переписку с некоторыми английскими баронами, которые впоследствии организовали серию заговоров, имевших целью сместить Елизавету I с трона и возвести на ее место Марию Стюарт. Впрочем все они были раскрыты и подавлены в еще начальной фазе. Наконец, после очередного раскрытого заговора против своей персоны в 1586 году терпению Елизаветы пришел конец, и она отдала Марию под суд, который приговорил ее к смертной казни. 8 февраля 1587 года бывшая шотландская королева была обезглавлена в замке Фотерингей.

Шотландия же за время детства своего короля пережила целую серию государственных переворотов, в ходе которых шотландские бароны пытались заполучить контроль над малолетним Яковом и от его имени проводить нужную им политику. Результатом этой борьбы стало фактическое разделение шотландского общества на две партии: радикальных протестантов, требующих реформирования церкви и заключения тесного союза с протестантской Англией; и католическую партию, придерживающуюся умеренных взглядов в церковной политике и ориентирующуюся на Францию и Испанию. В 1583 году в возрасте 17 лет король Яков, наконец, начал свое самостоятельное правление на шотландском престоле и в короткий срок сумел прекратить раздрай в стране. С целью примирить противоборствующие группировки он включил в свой совет и католиков, и протестантов, тем самым показывая, что он учитывает интересы обеих сторон.

После провозглашения Якова I английским королем в 1603 году произошло формальное объединение Англии и Шотландии под властью одного монарха. На практике же они оставались полностью независимыми государствами, и их реальное объединение было одним из наиболее амбициозных проектов Якова, который, впрочем, из-за сопротивления парламентов Англии и Шотландии так и не был реализован при его жизни. Так как Англия была несравненно богаче и могущественнее шотландского королевства, именно она и стала постоянным местом базирования Якова, который при отъезде из своей родины пообещал шотландцам возвращаться к ним раз в три года. Однако это обещание король не выполнил, и до конца своей жизни он побывал в Шотландии только один раз в 1617 году.

Воцарение Якова в Англии дало надежду английским католикам на то, что их новый король, известный своими центристскими взглядами, облегчит их положение и даст им равные права с протестантами, однако они жестко обманулись. Яков, пытавшийся заполучить лояльность английских лордов, не только не уравнял католиков в правах с протестантами, а наоборот, объявил католицизм ересью и обрушил на его последователей репрессии. Такая политика настроила часть английской аристократии, симпатизирующей католицизму, против короля, что в конечном итоге привело к заговору против его персоны. Заговорщики намеревались восстановить в стране господство католицизма, для чего вознамерились убить Якова I и возвести на английский престол его дочь Елизавету, ввиду малолетства которой реальная власть оказалась бы в руках католических регентов.

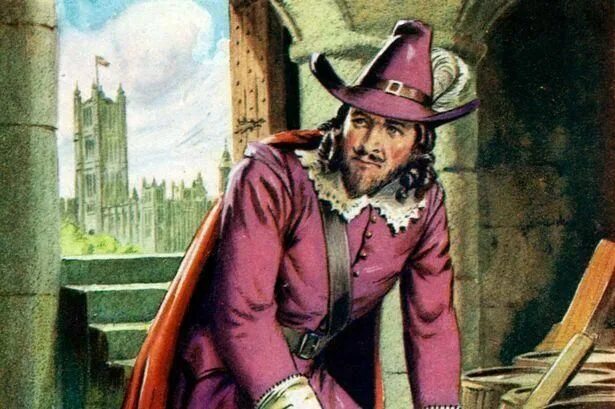

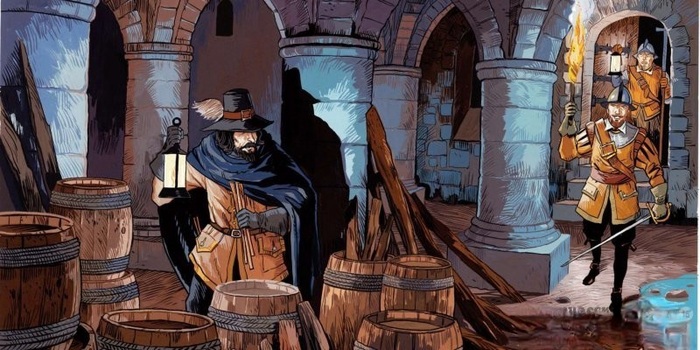

Лидером заговора стал представитель знатного рыцарского рода Роберт Кейтсби, который пользовался большим авторитетом среди английских дворян. В короткий срок ему удалось завербовать в свои ряды Томаса Уинтура, Джона Райта, Томаса Перси и Гая Фокса, которые также были настроены против правления Якова I и, как и сам Кейтсби, принадлежали к католической аристократии. Вскоре эта пятёрка разработала план государственного переворота, который заключался в подрыве здания английского парламента, где 5 ноября 1605 года со своей речью должен был выступить Яков I. Изначально заговорщики планировали арендовать дом рядом с Вестминстерским дворцом и заблаговременно прорыть туннель под здание, чтобы в дальнейшем заложить туда порох и устроить взрыв. План поменялся, когда Томасу Перси удалось договориться арендовать помещение, находящееся непосредственно под Палатой Лордов. Для подготовки взрыва заговорщики привлекли к своему предприятию ещё 8 человек, с помощью которых им удалось доставить в подвальное помещение Вестминстерского дворца около 2,5 тонны пороха в 30 бочках. Главным исполнителем теракта был выбран Гай Фокс, который 5 ноября в момент речи короля должен был поджечь фитиль. Остальные же заговорщики заранее покинули Лондон и отправились в графство Уорикшир, чтобы собрать необходимые войска для будущего захвата власти.

Гай Фокс родился около 1570 года в Йорке в семье дворянина Эдварда Фокса. Отец Гая был католиком, и любовь к этой разновидности христианской веры он передал и своему сыну. В 1591 году Гай продал поместье Клиффорд, которое он унаследовал от отца, и присоединился к английскому военачальнику Уильяму Стэнли, который собрал в Ирландии вооружённое формирование численностью 1400 человек для участия в экспедиции в Нидерланды. В составе этого отряда Фокс воевал на стороне католической Испании против нидерландских протестантов, пытавшихся добиться независимости своих Соединённых провинций от испанского владычества. На этой войне Фокс познакомился с Томасом Уинтером, с которым он вернулся в Англию и через которого впоследствии присоединился к "Пороховому заговору".

Так как в подготовку теракта было вовлечено большое количество людей, о готовящемся покушении на короля довольно скоро стало известно его придворным. 26 октября 1605 года лорд Монтигл, который должен был присутствовать во дворце на церемонии открытия парламента, получил анонимное письмо с советом не ходить туда. Монтигл был католиком, однако это не мешало ему сохранять лояльность королевской власти. Он незамедлительно показал полученное письмо государственному секретарю графу Солсбери, а тот, в свою очередь, представил его королю. В ночь с 4 на 5 ноября по приказу Якова был произведён тщательный обыск здания парламента, в ходе которого в подвале был обнаружен и схвачен Гай Фокс, при котором были найдены фитили и часы. В ходе дальнейшего осмотра подвала стражниками были обнаружены спрятанные под грудами хвороста и угля бочки с порохом.

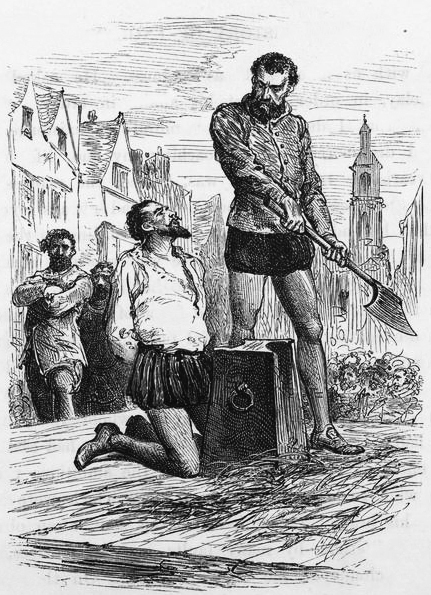

Фокс был незамедлительно доставлен в спальню к королю и допрошен им лично. На вопрос Якова, что все это значит, Гай прямо заявил, что он намеревался убить его и разрушить парламент. После этого Фокс был доставлен в Тауэр, где под пытками он назвал имена всех своих сообщников. В течение следующей недели все участники заговора были арестованы и подвергнуты суду. 27 января 1606 года все они были признаны виновными в государственной измене и приговорены к казни через повешение с последующим потрошением и четвертованием. Приговорённых к этой виде казни людей привязывали к деревянным салазкам, напоминавшим кусок плетёной изгороди, и протаскивали лошадьми к месту казни, где последовательно вешали, не давая задохнуться до смерти, кастрировали, потрошили, после чего труп четвертовали и обезглавливали. Казнь осуждённых осуществлялась в течение двух дней, 30 и 31 января 1606 года, в центре Лондона, во дворе собора Святого Павла. Гай Фокс, как только на его шее затянулась петля, чтобы избежать дальнейших мучений, спрыгнул с эшафота, в результате чего верёвка сломала ему шею.

Вскоре после раскрытия "Порохового заговора" английский парламент принял специальный закон, предписывавший отмечать 5 ноября как "радостный день благодарения за спасение". Этот закон действовал вплоть до 1859 года, когда был отменён. Однако, несмотря на то, что "день спасения" перестал быть государственным праздником, народная традиция празднования 5 ноября сохранилась и до наших дней. Ежегодно во всех городах Англии в ночь с 4 на 5 ноября проходит так называемая "Ночь Гая Фокса", в ходе которой люди запускают фейерверки и изготавливают соломенные чучела, изображающие Гая Фокса, которые потом сжигают.

Неудавшийся теракт оставил свой след и в протоколе современного британского парламента. До сих пор перед каждой церемонией торжественного открытия парламента, на которой с речью выступает британский монарх, Вестминстерский дворец обходят и обыскивают королевские стражники, чтобы убедиться, что никто не прячется в подвалах. Хотя в нынешнее время это скорее просто костюмированный обычай, а не серьёзная антитеррористическая мера.

После раскрытия "Порохового заговора" положение католиков в Англии сделалось еще хуже, чем оно было до этого. Отныне они не допускались ни к каким общественным должностям, и им даже запрещалось жить в Лондоне. Спасаясь от репрессий, которые на них обрушились на родине, некоторые католики в поисках лучшей жизни стали переезжать в английские колонии в Новом Свете. Так, в 1620 году католическими пилигримами был основан город Плимут, что сейчас относится к штату Массачусетс, а в 1623 году они основали поселение на острове Сент-Китс, ставшее первой английской колонией в Вест-Индии.

Самая первая же попытка англичан основать колонию на берегах Америки была предпринята еще при Елизавете I в 1584 году, когда фаворит королевы Уолтер Рэли с небольшой командой отправился покорять Новый Свет с целью найти месторождения золота. Благодаря его активным действиям в 1585 году была основана колония Виргиния (от латинского "Virgo" – дева), получившая такое название в честь "королевы-девственницы", как любила подписываться в своих письмах Елизавета I. В ходе первой экспедиции люди Рэли изучили остров, который местные называли Роанок, и в сентябре вернулись в Англию, взяв с собой двух индейцев. Рэли официально объявил, что основал для королевы новую землю, за что был произведён в рыцари.

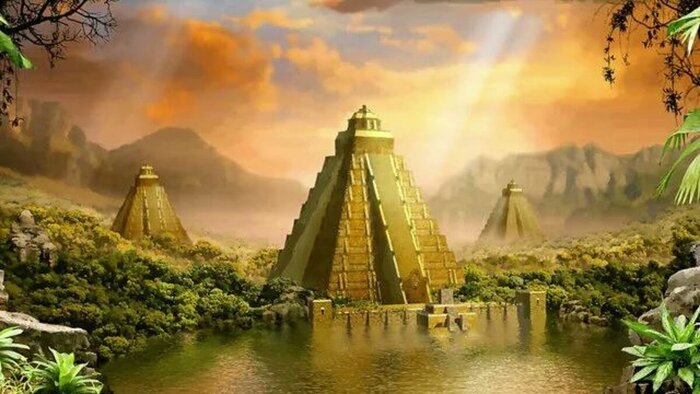

В следующей своей экспедиции в Америку Рэли услышал от индейцев легенду об Эльдорадо - мифической южноамериканской стране, богатой золотом и драгоценными камнями, которую еще с середины XVI века безуспешно пытались найти испанские конкистадоры. В основе легенды об Эльдорадо, скорее всего, лежит обычай индейского племени чибча, по которому вождя обмазывали глиной и посыпали золотым песком, пока тот не превратится в "Hombre Dorado" - "золотого человека", после чего он купался в озере, оставляя драгоценные дары на его дне. Рэли не очень верил в существование такой страны, но, полагая, что дыма без огня не бывает, пытался найти фантастически богатые золотом прииски на территории нынешней Венесуэлы. Однако, как и испанцы, в этом деле он так и не преуспел.

С восшествием на престол Якова I бывший фаворит королевы попал в опалу и на 13 долгих лет был посажен в Тауэр якобы за попытку государственного переворота. Право же на колонизацию Виргинии король передал двум акционерным компаниям - Лондонской и Плимутской. 14 мая 1607 года на деньги Лондонской компании в Виргинии был заложен новый форт, названный Джеймстауном в честь короля Якова и ставший первым постоянным английским поселением в Новом Свете.

Что же до опального Уолтера Рэли, то в 1616 году он сумел купить себе свободу, предложив королю план экспедиции в Гвиану, расположенную на северо-востоке Южной Америки. Уолтер обещал королю привезти из путешествия горы золота, и Яков, в то время сильно нуждавшийся в деньгах, согласился дать шанс опальному сэру. Однако золота Рэли в Гвиане так и не нашел и с пустыми руками вернулся в Англию. 29 октября 1618 года Рэли был обезглавлен на Старом дворе у Вестминстерского Дворца за то, что не оправдал надежды короля.

С колдовством английский король боролся не менее яро, чем с католицизмом. Яков на протяжении всей своей жизни искренне верил в существование тёмных сил и еще в начале 1590-х годов пришёл к убеждению, что шотландские ведьмы строят против него козни. После своего визита в Данию король организовал суд над ведьмами из Норт-Бервика, которых он обвинил в том, что они вызвали шторм, в который угодил его корабль на обратном пути из Дании в Шотландию. В 1597 году Яков написал книгу "Демонология", в которой наставлял своих последователей, что они должны осуждать и преследовать любых сторонников или практиков колдовства. После восшествия Якова на английский престол активная борьба с темными силами началась и в Англии. Одним из самых ярких эпизодов охоты на ведьм в Англии стал судебный процесс в Пендле, на котором 11 человек приговорили к смертной казни за колдовство.

В 1614 году в ближайшее окружение Якова I вошел 22-летний Джордж Вильерс, выходец из небогатой дворянской семьи из графства Лестершир. Молодой благовоспитанный Джордж сразу же приглянулся королю и был зачислен в его придворный штат в качестве виночерпия. В скором времени по королевскому двору пошли слухи, что отношения Якова с молодым виночерпием имеют крайне нездоровый характер, тем более что короля уже давно подозревали в необычной тяге к мужской красоте... Еще в 1607 году в фавор к Якову попал шотландский дворянин Роберт Карр, который в том году в присутствии короля упал на рыцарском турнире и сломал ногу. Этот инцидент заставил Якова обратить внимание на Роберта, которого английский король пригласил пройти лечение при своем дворе. Трудно сказать, что это было за лечение, но после него произошел фантастический взлет шотландского дворянина. Яков посвятил молодого Карра в рыцари и передал ему поместья Шерборн, ранее принадлежавшее опальному Уолтеру Рэли. Благодаря близости к королю Роберт Карр стал играть значительную роль в политической жизни Англии, а 3 ноября 1613 года он получил от Якова титул 1-го графа Сомерсета.

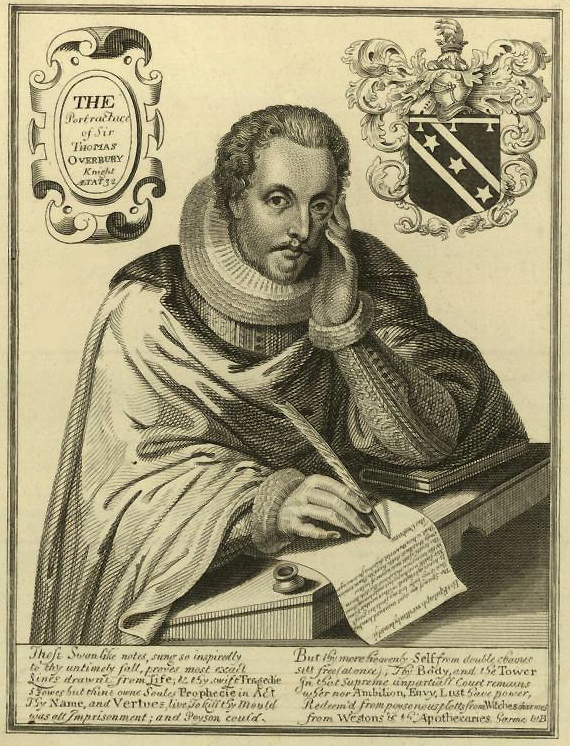

На протяжении 8 лет Яков I буквально осыпал Сомерсета дорогими подарками, однако в 1615 году он неожиданно сменил милость на гнев, во многом из-за того, что отныне все его внимание переключилось на молодого Джорджа Вильерса. Слухи о том, что слава бывшего королевского любимчика стремительно затухает, быстро распространились по двору, что позволило активизироваться всем недоброжелателям Роберта Карра, которые тут же обвинили его в убийстве собственного друга Томаса Овербери.

В 1613 году Роберт Карр неожиданно для всех окружающих по уши влюбился в замужнюю даму Фрэнсис Говард и захотел жениться на ней. Роберт получил разрешение на брак от короля, однако, чтобы сыграть свадьбу, требовалось сначала добиться развода Фрэнсис и ее мужа Роберта Девере. На начавшемся бракоразводном процессе леди Фрэнсис заявила, что, несмотря на годы семейной жизни, она до сих пор остаётся девственницей, так как её муж не способен на выполнение супружеского долга, а значит, их брак несостоятелен. Девере с такими позорными обвинениями был не согласен и, чтобы доказать свою мужскую силу, привёл на одно из слушаний несколько своих приятелей, заявивших, что их друг вполне способен на отношения с женщинами. В ответ на это леди Фрэнсис потребовала проведение судебной экспертизы. Её осмотрели две профессиональные акушерки, подтвердившие девственность объекта обследования. Вот только лицо этого объекта во время экспертизы было закрыто плотной вуалью, что, разумеется, вызвало подозрения. Как потом говорили на суде, экспертки, скорее всего, осматривали не леди Фрэнсис, а некую девицу Монсон.

В скором времени в этот любовный процесс вступил и вышеупомянутый Томас Овербери, считавший, что столь скандальный брак отрицательно скажется на репутации его друга Роберта Карра. Решив не допустить свадьбы, он явился в дом к леди Фрэнсис и стал шантажировать её, обещая рассказать всем, что она подсыпала мужу в еду снадобья, сделавшие его импотентом. Разумеется, Фрэнсис рассказал об этом визите Роберту, который после такого фортеля решил разорвать всякие отношения со своим другом. Он обратился за помощью к Якову, и тот решил помочь своему любвеобильному фавориту, объявив леди Фрэнсис свободной женщиной - в декабре 1613 года она и Карр сочетались законным браком. Опальный Овербери же получил приказ отправляться послом в Москву, на что, впрочем, он ответил отказом. Демонстративное невыполнение прямого приказа монарха в то время приравнивалось к государственной измене. 22 апреля 1613 года Томас Овербери был арестован и заключен в Тауэр, где он и умер спустя пять месяцев.

При чем здесь Роберт Карр и убийство? А дело в том, что летом 1615 года в Йоркшире умер помощник местного аптекаря, который на смертном одре сознался, что он помогал своему хозяину готовить яды, которыми леди Фрэнсис отравила в тюрьме Томаса Овербери. Так как Роберт уже перестал быть фаворитом короля, его недоброжелатели организовали следствие, в ходе которого были арестованы аптекарь и начальник караула Тауэра, которые сознались, что участвовали в заговоре леди Фрэнсис. Аптекарь начинял мышьяком пироги, которые охранники передавали заключённому. После такой нездоровой пищи Овербери стал жаловаться на проблемы с желудком. Тогда к нему в тюрьму явилась служанка леди Фрэнсис и поставила бедняге целительную клизму, начинённую хлоридом ртути, после чего Овербери скончался в страшных мучениях. Осенью 1615 года аптекарь, служанка и двое охранников были повешены за убийство.

Обвинения были предъявлены и супругам Карр. Леди Фрэнсис быстро созналась в организации убийства Овербери, но Роберт упорствовал, утверждая, что ничего не знал об этом преступлении. В конечном счете, в 1616 году супругов приговорили к смертной казни, но по велению короля заменили ее на пожизненное заключение. В Тауэре супруги Карр провели шесть лет. В 1622 году король их помиловал, и они вышли на свободу. Удалившись в одно из поместий, они занимались воспитанием дочери и редко появлялись в Лондоне.

После падения Роберта Карра начался стремительный взлет карьеры Джорджа Вильерса, который в одночасье стал одной из самых влиятельных политических фигур Англии, а в 1623 году получил от короля титул герцога Бэкингема. Несмотря на гигантскую власть в своих руках, перед королем Бэкингем по-прежнему пресмыкался, как только мог. По словам биографа Бэкингема Роджера Локиера, иногда Яков спрашивал своего фаворита: "Ты шут? Ты мой паяц? ", "Нет, Ваше Величество", - отвечал Бэкингем, лобызая его ноги - "я ваша собачка", - и в подтверждение этих слов он тявкал и прыгал перед королем на корточках. В своих письмах Яков I называл Бэкингема "нежной супругой" и подписывался как "любящий папа и муж". Несмотря на все эти факты и описания, не все историки считают, что Бэкингем и Яков обязательно состояли в грехе. Так, французский историк Мишель Дюшен считает, что эта переписка короля и фаворита - просто цветистый язык той эпохи, гипербол и экстравагантных метафор, и ничего более. Как бы то ни было, "собачка", Бэкингем к 1623 году стал ключевой фигурой в правительстве, обладавшей огромным влиянием на стареющего короля, а позднее - и на его наследника, принца Карла. Без всякого преувеличения можно сказать, что в это время Бэкингем фактически был некоронованным королем Англии и Шотландии.

После начала в 1619 году Тридцатилетней войны (религиозная война католиков против протестантов в Священной Римской империи) Яков I на пару с Бэкингемом неожиданно решили начать сближение с Испанией, выступавшей в данном конфликте на стороне католиков. Яков начал переговоры о браке английского наследника Карла и испанской принцессы, надеясь, что данный союз улучшит его пошатнувшееся финансовое состояние. Летом 1623 года герцог Бэкингем и принц Карл инкогнито отправились в Мадрид, считая, что их личное присутствие там ускорит ход переговоров по поводу заключения брачного союза. Однако испанское правительство выдвинуло в качестве обязательных условий гарантии веротерпимости для английских католиков и воспитание будущих детей Карла в католической вере. Эти требования выглядели заведомо неприемлемыми, и переговоры были прерваны.

Вернувшись на родину, разозленный герцог Бэкингем начал настаивать на начале военных действий против Испании и ее союзников. Но король Яков I и его советники высказались категорически против. Тогда герцог обратился за поддержкой к Парламенту, не одобрявшему непопулярный в стране брак наследника престола с католичкой. В результате под давлением Парламента король был вынужден в 1624 году свернуть все переговоры с Испанией и начать подготовку к войне. В самый разгар военных приготовлений, 21 марта 1625 года, Яков I Стюарт умер, и его место на престоле занял его сын Карл I, при котором Бэкингем сохранил все свои позиции.

В поисках союзника против испанцев Карл I обратил свое внимание на Францию, давнего врага Испании, и вступил в переговоры с ее королем. В мае 1625 года в Париж прибыл герцог Бэкингем, которому было поручено заключить договор о браке Карла I и Генриетты-Марии, сестры французского короля Людовика XIII, что должно было официально оформить англо-французский союз. На первом же балу, данном по случаю свадьбы сестры французского короля, герцог Бэкингем обратил на себя внимание французской королевы Анны Австрийской. Судя по всему, между ними вспыхнула любовная искра. По обычаю того времени королевский двор провожал принцессу до границы. В числе свиты невесты была и королева Анна, за которой принялся ухаживать герцог Бэкингем. По пути к Амьену подруга королевы, герцогиня де Шеврёз, устроила тайное свидание в саду для королевы и герцога. Согласно мемуарам камердинера королевы Пьера де ла Порте, во время него герцог "проявил настойчивость", после которой королева вскрикнула. По мнению французского придворного литератора Таллемана де, Рео Бэкингем "сбил с ног королеву и оцарапал бедро". 22 июня 1625 года герцог выехал в Булонь с молодой супругой английского короля, откуда отплыл в Англию. Сплетни об инциденте в Амьене разлетелись по европейским дворам и сильно задели самолюбие Людовика XIII, что усложнило и без того натянутые отношения между ним и женой. Бэкингему же запретили ступать на французскую землю.

Что же касается истории с бриллиантовыми подвесками, которую мы все знаем из романа Дюма про мушкетёров, то впервые эту историю рассказал друг королевы Франсуа де Ларошфуко. В своих "Мемуарах" он пишет, что королева подарила алмазные подвески герцогу Бэкингэму, который увез их с собой в Лондон. По заданию кардинала Ришелье, главного советника Людовика XIII и фактического главы французского правительства, ненавидевшего Анну Австрийскую по личным причинам, его шпионка, графиня Карлайл, тайно срезала несколько подвесок, "имея намерение послать их кардиналу". Однако Бэкингэм вовремя заметил пропажу драгоценностей, закрыл все порты Англии, после чего велел срочно изготовить такие же подвески и вернул их французской королеве. Таким образом, интрига кардинала потерпела крах. Среди историков есть мнение, что королева действительно подарила герцогу Бэкингему бриллиантовые подвески. Но не в Париже, как утверждает Александр Дюма, а в Булони, где отъезжавшим в Англию предстояло подняться на борт корабля.

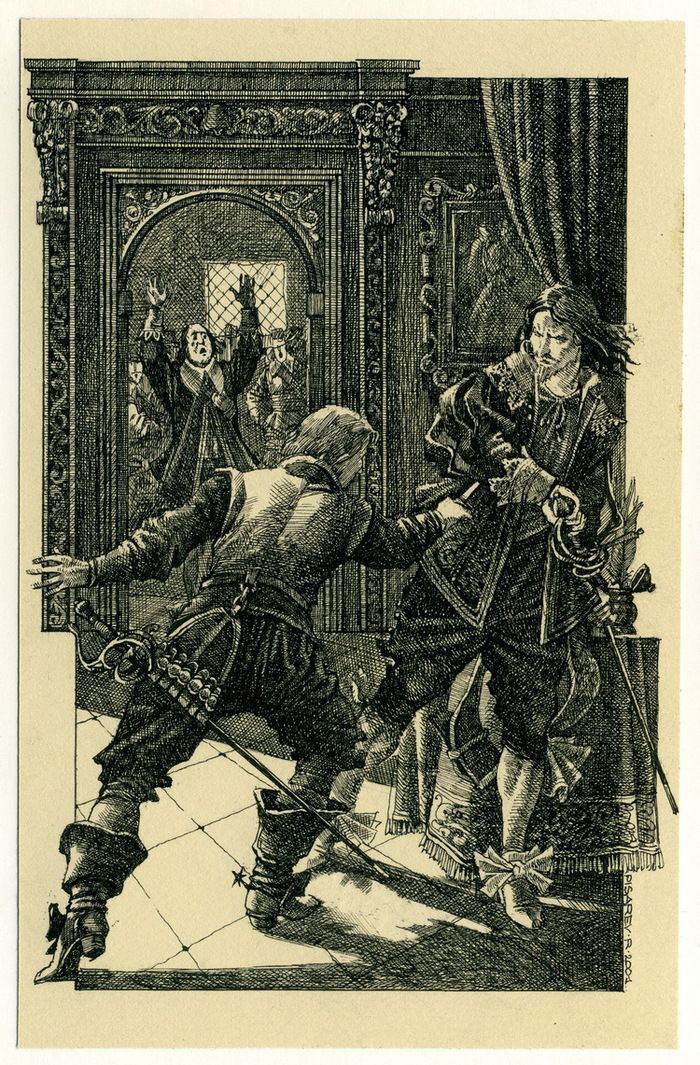

Что же до герцога Бэкингема, то его жизнь трагически оборвалась 23 августа 1628 года. В этот день, находясь в Портсмуте и готовясь к новой военной кампании, он был пронзен кинжалом английского офицера Джона Фелтона. В момент нападения Бэкингем попытался вытащить оружие и закричал: "О Боже! Этот негодяй убил меня! " Это были последние слова герцога на этом свете.

Убийца был тут же схвачен и предан пыткам, однако даже под ними он так и не сказал, зачем он убил знатного герцога. 28 октября 1628 года Фелтон был повешен. Тело же Бэкингема похоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами королев Марии Стюарт и Елизаветы I. После его смерти Англия вошла в крутое пике политического кризиса, результатом которого стало падение монархии и приход к власти Оливера Кромвеля.

Продолжение следует.