Т-34/85 обр. 1953 года ВС Сирии (1/35 MiniArt). Заметки по сборке

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Наконец-то! Я добрался до советских и постсоветских машин в рамках огромной линейки моделей "гусеничной бронетехники периода Холодной Войны и современности". Тут будет реально много моделей, чуть ли не столько же, как по всему остальному миру вместе. А начинать весь этот долгий и подробный разговор будем с "тридцатьчетвёрки". "Постой, ТС - скажут мне неискушённые в военной технике люди - какое отношение имеет Т-34 к Холодной Войне и современности? Это же танк Второй Мировой!". Это конечно да, танк создан во время Второй Мировой, но вот выпуск его продолжался до конца пятидесятых, и наклепали такое количество, что продавали и раздавали ещё много лет всем странам соц лагеря и кое-кому вне его. И в некоторых из конечных стран-пользователей Т-34 воевал до конца ХХ века и эпизодически даже в XXI. Потому "тридцатьчетвёрку" спокойно можно причислить к танкам Холодной Войны, ей довелось оставить ощутимый след в истории войн в Азии, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Для реализации модели Т-34 периода расцвета Холодной Войны я остановился на замечательном наборе танка образца 1953 года производства Чехословакии, состоявшем на вооружении Сирии. Итак, перейдём к обзору набора.

Обзор набора

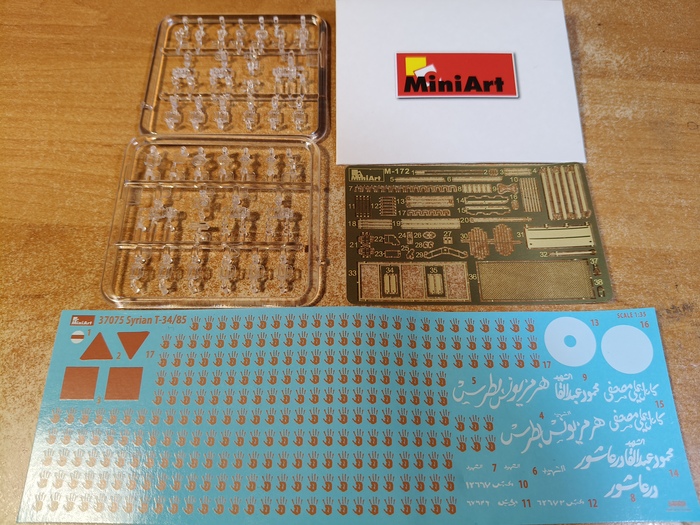

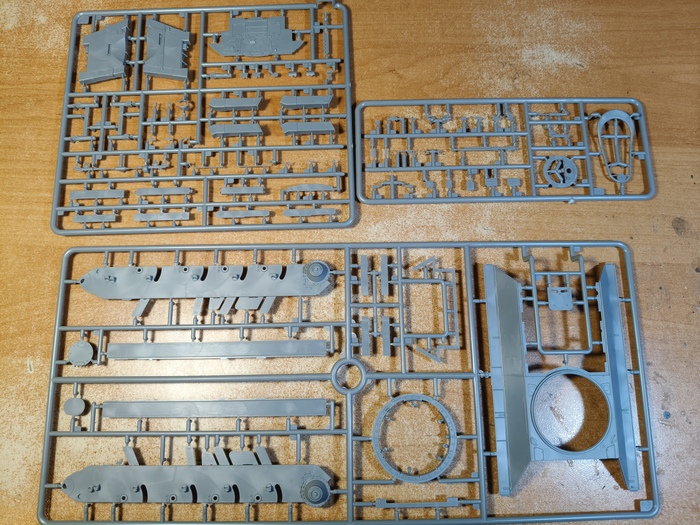

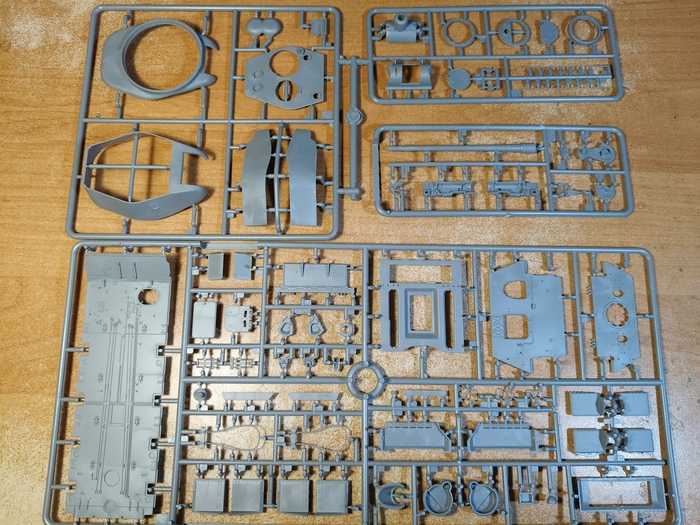

Набор 2021 года от украинской фирмы MiniArt, артикул 37075 в масштабе 1/35 из широкой плеяды моделей различных Т-34/85 (всевозможных годов, заводов и стран), начатой в 2020 году и пополняющейся до сих пор. Коробка стандартного размера с ярко-оранжевыми боковинами и обалденным бокс-артом Владимира Бута. В коробке лежат очень много мелких литников, что типично для данного производителя - 64 литника из серого полистирола, 2 литника с прозрачными деталями; платка фототравления в картонном конверте и инструкция. Деталей в целом довольно мало для МиниАрта - 735 деталей (603 серых, 96 травлёных, 36 прозрачных), но связано это в основном с относительной простотой танка Т-34, но никак не с упрощённой детализацией. У меня остались неиспользованными 176 деталей. Качество литья в целом очень неплохое, но есть замечания - небольшое количество облоя и заметное смещение половин пресс-форм на некоторых литниках. Пластик хороший, разве что несколько более ломкий, чем хотелось бы. Детализация данного производителя традиционно на высочайшем уровне: на каждом траке гусениц есть литьевые номера, на резиновых бандажах катков также имеются надписи; ДШК собирается из двух с половиной десятков деталей, четверть из которых травлёные (особенно покорил целик); тщательно проработаны все элементы МТО, ходовой и навесного оборудования. Модель не имеет интерьера, хотя и основана на интерьерном Т-34, что заметно по строению ванны корпуса и проработке многих деталей корпуса и башни изнутри и снаружи, равно и люки проработаны с двух сторон и могут быть открыты. Стыкуемость также вызывает ряд нареканий, особенно аккуратным и внимательным нужно быть при сборке корпуса, состоящего из довольно некрупных секций - можно что-то приклеить с перекосом, который будет потом влиять на всю сборку. Но подчеркну - стыкуемость сложная не из-за деформации или неправильных размеров элементов, а из-за сложности и обилия деталей. Фототравление тонкое и качественное, правильного размера, весьма многочисленное; из него выполнены решётки МТО, много петель и крепежей по корпусу и башне, элементы зенитного пулемёта и защитная решётка фары. Прозрачные детали чистые и качественные, из них выполнены светотехника и приборы наблюдения, притом детали очевидно рассчитаны сразу на все возможные варианты Т-34/85, потому две трети прозрачных деталей останутся невостребованными и могут пригодиться в дальнейших стройках. Гусеница наборная, нерабочая, траки очень качественные и реалистичные. Вариативность по сборке минимальная: можно открыть люки и установить зенитный ДШК в разные положения, всё. Подставок, фигур и прочих бонусов в наборе нет. Инструкция в виде книжечки, сборочные чертежи крупные и понятные, без ошибок. Схемы окраски цветные, крупные, машина показана слева, справа, спереди, сзади и кое-где сверху. У МиниАрта схемы окраски не совсем схемы, как у других производителей. Они имеют художественное оформление со всеми следами эксплуатации, что может быть хорошим подспорьем на этапе везеринга. Имеем 4 варианта, все из сирийской армии разных периодов.

Чистая тёмно-зелёная машина из Дамаска, ранние 1960-е годы, имеет крупную надпись на башне. Нет больших ящиков ЗИП на левом борту.

Заметно грязная, боевая машина периода Шестидневной войны, лето 1967 года. Имеет надпись и красные треугольники на боках башни и белый круг на крыше.

Самая запоминающаяся машина, изображённая на бокс-арте, имеет импровизированный камуфляж из отпечатков ладоней оранжевого цвета по тёмно-зелёному корпусу, традиционные надписи на башне и белый круг на крыше. Также принимала участие в Шестидневной войне.

Также боевой танк, но уже воевавший в Войне Судного дня на Голанах (октябрь 1973 года). Нет боковых ящиков, как и у первого. Также отсутствуют белые надписи, но есть красные квадраты на бортах башни. Имеет монотонную окраску песчаного цвета, частично стёршуюся до базового цвета 4БО.

Декали тонкие, яркие, не прозрачные. Отпечатки ладоней даны декалями, их примерно 250 штук, плохо только что дана только правая рука. Треугольники, круги и квадраты - тоже декали. Цена модели как ни странно была не очень большая, типичная для хорошей модели танка в 1/35. Рекомендовать могу моделистам выше среднего уровня - собирать ощутимо сложно! Однако работать над настолько прекрасно детализированной моделью очень приятно, и результат получается значительно лучше, чем у других фирм. Пока собирал Т-34 от ICM и Звезды, а лежат в коробках ещё Academy, Dragon, AFV Club... Обязательно сравню с ними позже!

Ход работы

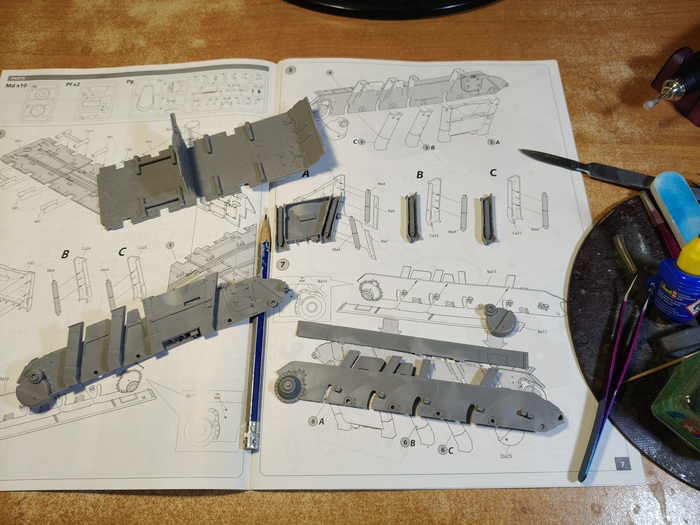

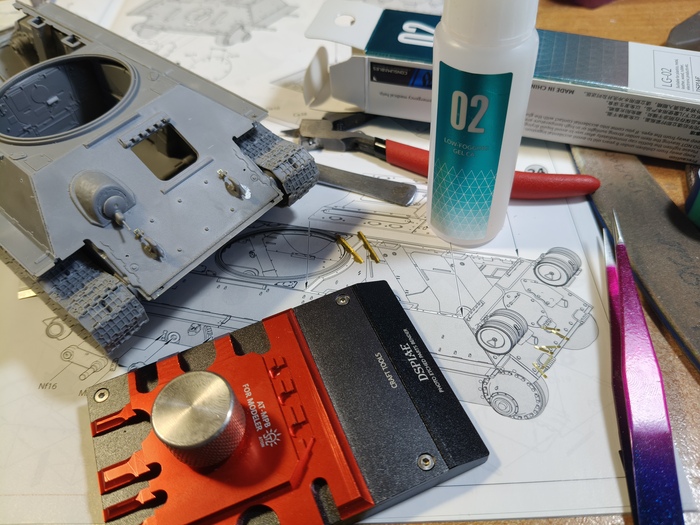

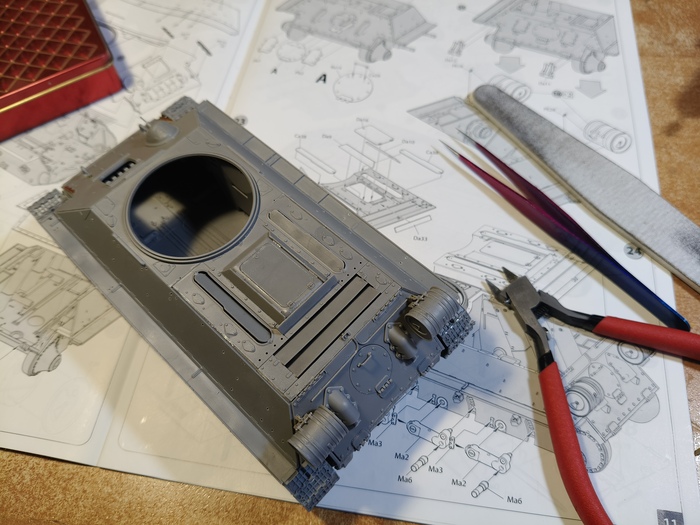

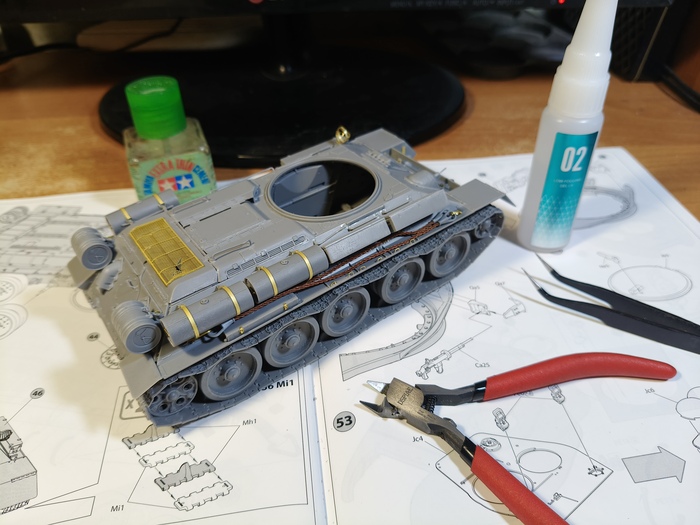

Начинаем с ванны корпуса и ходовой. Тут много деталей, по наследству от интерьерных родственников досталось всё внутреннее устройство подвески Кристи. Впервые воочию убедился, как много места внутри танка она "воровала". Также видна и проработка деталей корпуса изнутри. Затем готовим и собираем ходовую. Тут никаких сложностей. Траки гусеницы легко стыкуются и не требуют особой зачистки. Вот только стоило установить ленивец в более переднее положение, чтобы не было такого заметного провисания гусеницы. Ну да ладно, у Т-34 бывало по разному. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для травления и проволоки - ЦА гель от DSPIAE.

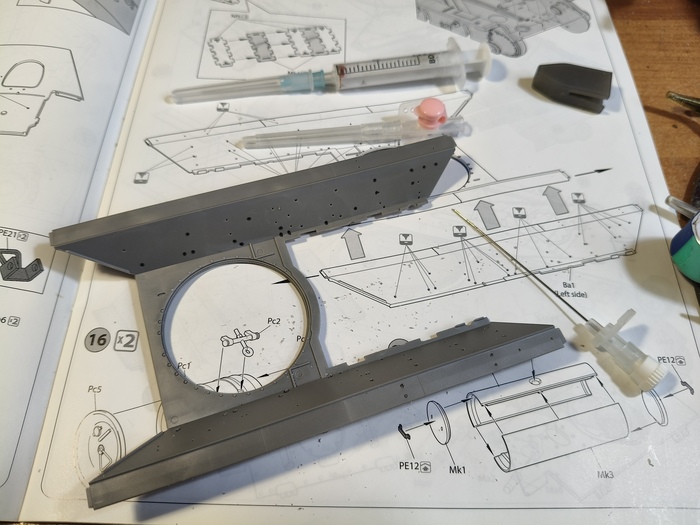

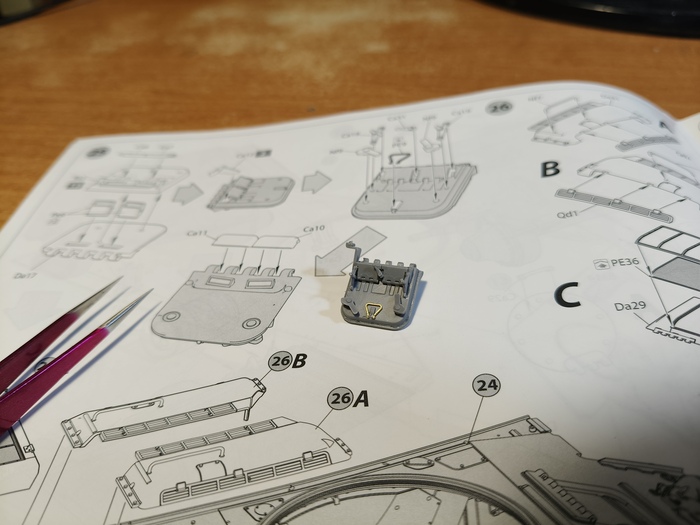

2. Продолжаем заниматься корпусом. Для многочисленного навесного оборудования нужно просверлить отверстия в корпусе, для быстроты использую иглу от внутривенного катетера. Начинается работа с травлением, тут пригодится станочек для изгибания. Много деталей на МТО, все жалюзи можно установить в разных положениях, правда потом этого не будет видно. Ещё "суслики" - тщательно проработанные изнутри люки. Из травления даны даже защёлки на ящике ЗИП - 3 детали на каждую! А вот основной буксировочный трос в наборе отсутствует, его предлагают изготовить самостоятельно. Может это и правильно, у моделистов того уровня, что собирают МиниАрт, по умолчанию должны быть в запасах разные тросики. Добавляем ещё обвес, рвём решётку, гнём поручни и наконец корпус собран!

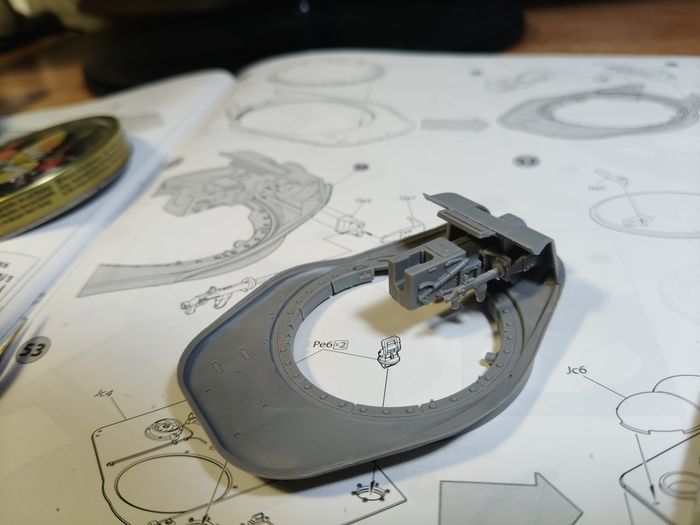

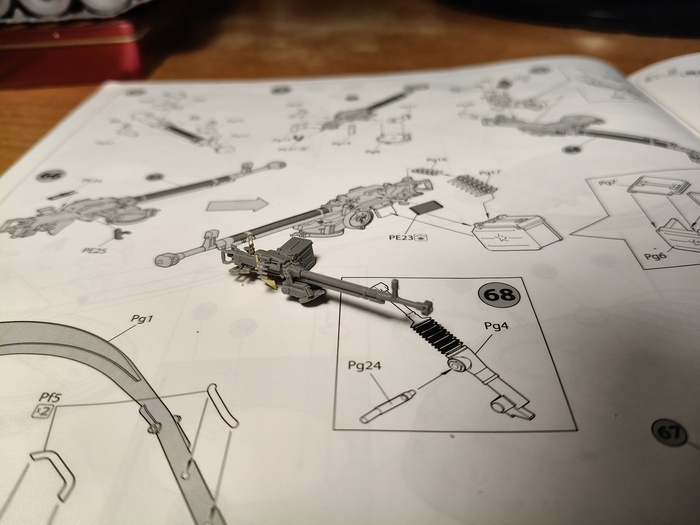

3. Башня также имеет элементы интерьера - казённик пушки и тело пулемёта, а также проводка и прочие элементы на внутренних сторонах стенок и крыши башни. Ствол пушки - одна деталь, в канале имеются нарезы. Наверное такой же по сложности и количеству деталей, как и вся башня - пулемёт ДШК с характерным сирийским креплением. Собираю, но пока не приклеиваю к командирской башенке. На этом сборка завершена!

4. Отдельным пунктом вынесу тряпки. Вообще судя по фото реального прототипа танка, у него на правом борту висел какой-то пучок соломы, а на задней части башни что-то типа бушлата. Зачем? А кто его знает? Я решил повесить две тряпки - одну на поручень башни, другую на корпус позади фары. Тряпки делаю из сантехнического PETF-уплотнителя, клею суперклеем.

5. Теперь переходим к окраске. Для начала тщательно задуваю всю модель серым грунтом Mr.Finishing Surfacer 1500 Grey, особенно налегая на травление и тряпки. Затем чёрным братом серого грунта надуваю прешейдинг и собственно чёрный цвет (резина, запасные траки).

6. Базовый цвет. Производитель даёт расплывчатое понятие "4БО - Russian Green". Но мы-то знаем, что этого 4БО какого только не было! По реальным фото мне показалось, что все сирийские машины были очень тёмные, при некоторых нюансах освещения выглядели почти чёрными. Художник боксарта и схем окрашивания не стал настолько чернить оттенок, а я стану! Берём Mr.Color 511 Russian Green 4BO и добавляем процентов 20-25 чёрной краски! Надуваю аккуратно, сохраняя частичную прозрачность дабы не перекрыть прешейдинг. Поскольку я хочу сохранить тёмный базовый оттенок, дальнейших высветлений не делаю. Окрашиваю мелочи (рукоятки пулемёта, тросы, ремни, тряпки) маркерами от АК Interactive и DSPAIE. Удобные штуки, особенно для прокраски подобных мелочей. Видел, как ими окрашивали полностью модель, но это уже как-то не здраво...

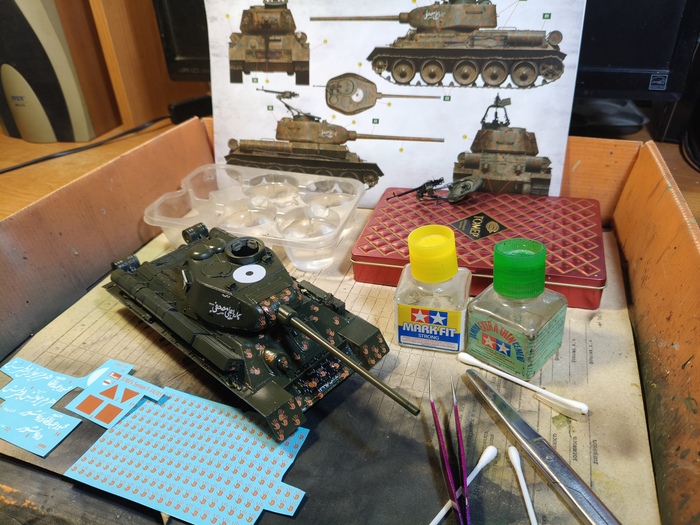

7. Один из наиболее важных этапов для данной модели - декали. Использую химию Tamiya Mark Fit Strong. С надписями и кругляшком на башне никаких сложностей, а вот с ладошками пришлось повозиться. Стараюсь наносить как на схеме окрашивания. Там, где это действительно заметно, некоторые ладошки клею "вверх ногами", создавая отпечатки левой руки. Затем задуваю танк глянцевым лаком.

8. Наверное с полгода я почти не занимался везерингом - три китайских и два японских танка были почти чистыми, не боевыми машинами, а последний так вообще парадным. Старые "тридцатьчетвёрки" в Сирии были не такими. Они были грязным, пыльными, побитыми жизнью и войнами. Сначала я планировал использовать абсолютно весь арсенал своих "обгадингов", включая надувание аэрографом "пыли" разных оттенков слоями и масляных точек. Но по факту сократил везеринг до четырёх этапов: смывка, чиппинг, пигменты, сухая кисть. Итак, по порядку. На тряпки я использовал проливку для фигурок от Vallejo. На самом танке использую свои любимые акрилы Vallejo Wash цветов Чёрный, Промасленная Почва, Светлый Коричневый, Хаки и Пустынная Почва. Наносил много и густо, потом дал сутки высохнуть, потом частично убирал, а частично растушёвывал и формировал потёки или другие кляксы ватными палочками, смоченными в растворителе для акрилов. Получилось весьма самодостаточно, и я решил что методы масляных точек и аэрографии пыли будут уже излишними.

9. Чиппинг я делаю губкой, использую смеси акриловых красок. Тут работал в два захода, первым ставил тёмно-грязно-коричневые точки, вторым - ржавые. В чиппинге не стеснялся, но часть тёмных сколов закрылась дальнейшими этапами везеринга, а оставшиеся не слишком бросаются в глаза из-за тёмного базового цвета. С ржавчиной же наоборот, но я не делал её много. Фиксирую смывку и чиппинг слоем матового лака с матируещей присадкой. После надувания матового лака окрашиваю отражатель единственной фары хромовым маркером, вклеиваю стекло и устанавливаю на место. Единственный же задний габарит - серебрянка + красный лак.

10. Эффекты, которые наносятся после слоя лака. Во-первых это пигменты. Сухие и с фиксатором, преимущественно песчаные оттенки, ну и "сажа" под выхлопные трубы. Пигментом "Тёмная сталь" натираю гребни и грунтозацепы траков и обода необрезиненных катков. Собираю ходовую. Пока сохнет клей, добавляю эффект пролитых ГСМ на горловины внешних баков - это во-вторых. И в-третьих пройдёмся мягким простым карандашом и сухой кистью со светлым металликом по граням, заклёпкам и торцам.

И после окончательной сборки и снятия масок с триплексов получаем вот такой необычный Т-34 с ароматом жары, антисемитизма, песка на зубах и оранжевой краски на ладонях.

На этом пока всё, статья о боевом пути "тридцатьчетвёрок" в послевоенное время выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!