Таиланд в годы Второй мировой войны

Война в Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны нередко воспринимается нами как японская агрессия на колониальные владения бедненьких европейских держав. Однако ситуация с Королевство Таиланд (тогда Сиам) представляется куда более сложной и многослойной. Таиланд не просто оказался втянутым в конфликт, но формально воевал на стороне Япония, служа плацдармом японских операций и подписав с ней военно-политический союз. Почему же так вышло?

На карте заштрихованы два союзника Японии - марионетка Манчжоу-Го, которое, в основном являлось буфером и плацдармом для давления на СССР и МНР, и Сиам, для аналогичного давления на Британию, Голландию и Францию.

В основе принятия Таиландом курса на сотрудничество с Японией лежали сразу несколько взаимосвязанных факторов. Во-первых, геополитическая ситуация Восточной и Юго-Восточной Азии к концу 1930-х и началу 1940-х годов резко усиливала давление на Таиланд. Страна граничила с французским Индокитаем и британскими Бирмой и Малайей, и европейские державы традиционно воспринимались как внешние покровители, но одновременно и как ограничители территориальных и экономических амбиций Таиланда. Таиландская элита под руководством премьера Праб Пибунсонджакрам видела возможность в союзе со Страной Восходящего Солнца, которая в свою очередь была союзницей Рейха. Германское наступление против Франции и стран Бенелюкса в 1940 году создавало впечатление, что европейские колониальные державы слабы, и Япония становится ключевым игроком восточноазиатского региона.

Кроме того, внутри Сиама преобладала атмосфера националистического подъёма. Пибун и его правительство намеревались укрепить независимость, вернуть территории, утраченные в XIX–начале XX века, расширить под свой контроль соседние области и сократить влияние западных держав. Это стремление к ревизионизму колониальных границ и к «великой тайской нации» сыграло свою роль. Например, уже до официального союза с Японией Таиланд вступил в вооружённый конфликт с Французским Индокитаем, воспользовавшись ослаблением Франции.

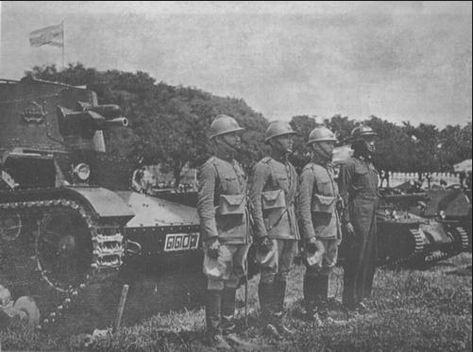

Королевская армия Сиама даже по форме и технике напоминает аналогичного горе-союзника Германии - Италию.

Наконец, сыграла практическая необходимость. Когда в начале декабря 1941 года японские войска вторглись в Таиланд (одновременно с атакой на Перл-Харбор), тайское правительство оказалось перед выбором: либо сопротивляться крупнейшей армии региона или с ней сотрудничать. В бою, например, на побережье Прачуап Кхири Кхан тайские части упорно сопротивлялись, но вскоре получили приказ прекратить. А уже 21 декабря 1941 года Таиланд подписал с Японией союзную декларацию. Таким образом, сотрудничество с Японией стало политическим выбором, а не исключительно принуждением, хотя давление было огромным.

Теперь рассмотрим ключевые механизмы и примеры того, как Таиланд воевал на стороне Японии, и зачем вообще японцам был нужен этот плацдарм. Во-первых, важна была логистика и военная инфраструктура Таиланда. Японцы получили доступ к тайской территории, портам, аэродромам. Это дало им базу для наступления на британскую Малаю и Бирму. В тайском парламенте и министерствах рассматривалось это как гарантия независимости от западных держав: премьер заявлял, что «нам нужно стать друзьями японцев ради нации».

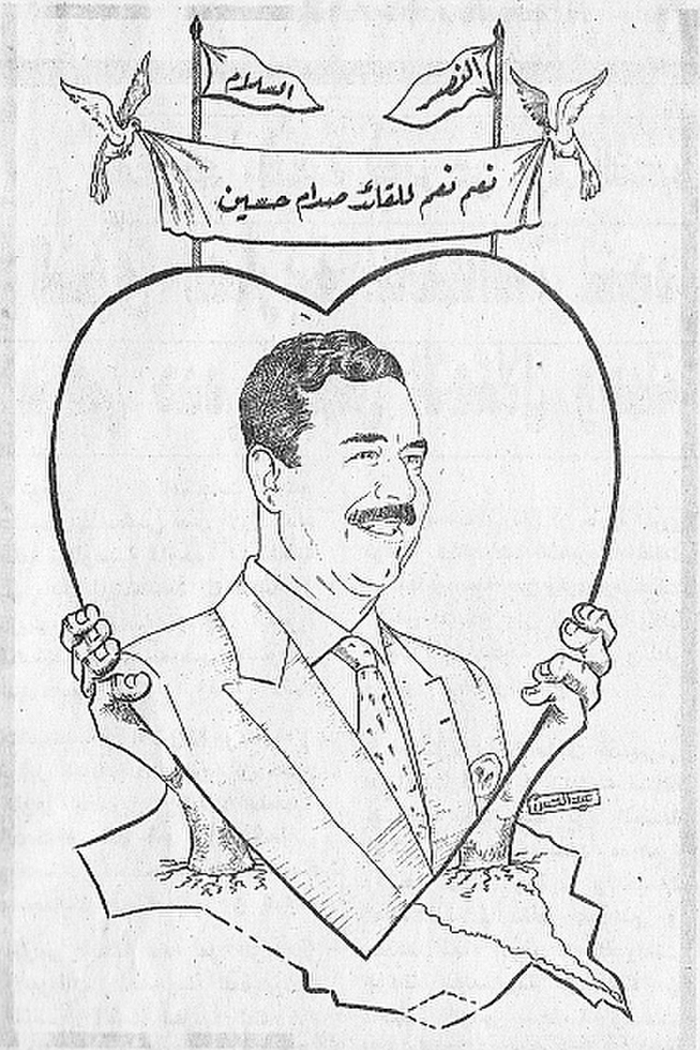

Азиатский Муссолини — Пибун Сонгкрам (Плек Пибунсонгкрам) (1897—1964). Умер, что характерно, в Токио.

Второй механизм это территориальные выгоды. В обмен на сотрудничество Япония признала права Таиланда на некоторые территории: четыре малайских штата (Кедах, Перлис, Келантан, Тренгану) и районы восточной Шанской области Бирмы были по тайско-японскому соглашению предусмотрены к передаче под тайский контроль.

Третий механизм заключался в экономической зависимости. Таиланд был втянут в японскую экономическую систему (юн-блок), и курс бата был напрямую привязан к йене, тайскую экономику направляли на снабжение Японии, что повлекло трудности.

Реальные примеры иллюстрируют вышеописанные механизмы. В декабре 1941 года японцы требовали от Таиланда разрешения на транзит войск. Японский посол просто пришёл к тайскому премьеру и сообщил, что Япония хочет пройти через территорию Таиланда. То же правительство вечером приняло соглашение о проходе.

Вслед за этим тайские войска формально разрешили японцам использовать аэродромы и коммуникации, хотя отдельные тайцы пытались сопротивляться. Например, бой в Прачуап Кхири Кхан 8–9 декабря 1941 года закончился после приказа правительства. А с 25 января 1942 года Таиланд официально объявил войну Великобритании и США, что было весьма недальновидно, но очень смело.

Кстати, в Таиланде есть свои памятники героям Второй мировой. Правда в честь победы над Францией. Такой вот поворот.

Однако союз с Японией был сопряжён рисками и значительными издержками. В результате подписания договора Таиланд оказал себя в положении полу-союзника, с утратой части самостоятельности. Японцы рассматривали себя «старшим братом», а тайское правительство – как младшее, и это порождало раздражение. Экономика также пострадала. Рост инфляции, снижение уровня жизни, поставки риса и других товаров в Японию, а возврата мало. Хотя тайская армия (Армия Пха-Яп) участвовала в наступлении на Шанские территории, и тайские части вместе с японцами даже заняли районы Моунг Тан, Моунг Ханг и ряд других. Однако таиландское общество не было едино по поддержке Японии. Уже с 1942 года существовало сопротивление движение Seri Thai («Свободный Таиланд»), которое активно сотрудничало с союзниками.

Значительно важен и административный аспект. Тайское правительство, в сотрудничестве с японцами, не лишилось институтов власти, не было депортировано и заменено японской оккупационной администрацией, в отличие, например, от Малайи или Бирмы. Это означало, что административный аппарат продолжал функционировать и после войны смог адаптироваться, сохранив государственность. С точки зрения истории административного управления это ключевой момент. Таиланд как независимое государство сохранял структуры, несмотря на союз, и это позволило после войны быстрее восстановиться и приспособиться к новым условиям.

Подводя итог, можно сформулировать несколько главных причин, почему Таиланд вступил на скользкую дорожку поддержки Японии. Ключевым было желание сохранить и расширить суверенитет перед лицом западных держав и японской экспансии. Победила оценка, что Япония является вероятным победителем и выгодным партнёром. Также существовала практическая необходимость минимизировать ущерб от вторжения и ожидание территориальных и экономических выгод, а также желание сохранить национальные институты власти, пусть и в условиях ограниченной самостоятельности. При этом участие не было безальтернативным признанием полной идейной близости с Японией. Тайское руководство реально удерживало некоторую степень манёвра и одновременно внутри страны таилось сопротивление. В этом смысле опыт Таиланда демонстрирует, как государство с небольшими ресурсами и сложной геополитической позицией может использовать союз с более мощным партнёром ради своих целей, но при этом сталкивается с компромиссом своих свобод и большой ценой.