Как растаявшее мороженое помогло изобрести лодочный мотор

Вы знали что изобретению лодочного мотора мы обязаны растаявшему мороженому и романтической истории?

Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и зову с собой в путешествия под парусом по Греции на Майские и Турции в сентябре.

Жарким днем 1906 года американец (норвежского происхождения) Олли Эвинруд отправился со своей девушкой на пикник на острова озера Мичиган.

И когда любимая захотела мороженого - Олли вызвался сплавать за ним. Не учел он только того, что ветер дул от острова на берег, поэтому когда он на своей весельной лодке плыл обратно -то грести пришлось очень долго и мороженое растаяло.

Остаток дня Олли был очень задумчив, а наутро засел за чертежи!

Вообще Олли повезло трижды!

1. Во первых он придумал лодочный двигатель!

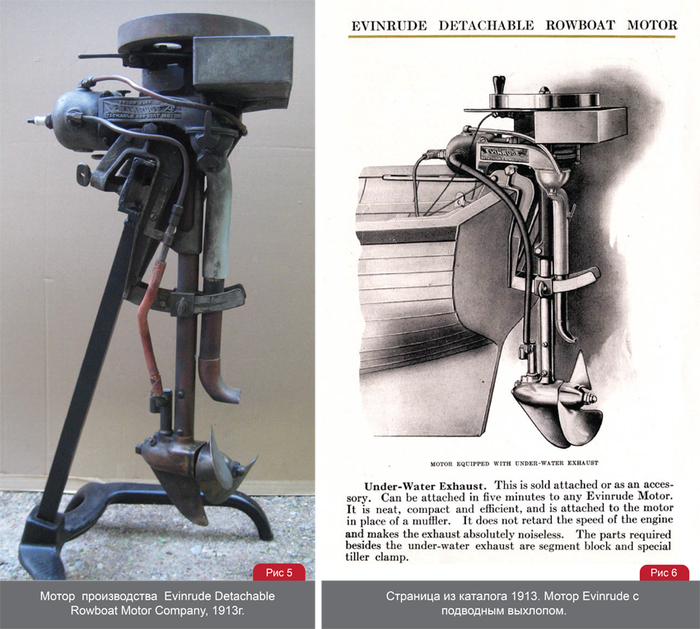

И сразу в привычной нам вертикальной компоновке- с двигателем наверху, вертикальным валом (дейдвудом) и редуктором с винтом внизу. Эта схема оказалась настолько удачной, что используется в подавляющем большинстве современных моторов до сих пор

2. Во вторых его возлюбленная -Бесс Кэри действительно его любила и через год они поженились.

3. В третьих у Бесс оказалась коммерческая жилка, ведь Олли даже не думал, что ему делать с изобретенным мотором…

Она попросила его улучшить внешний вид двигателя и дала объявление в местную газету. Продаваемый мотор весил 28 килограммов и имел мощность всего 1,5 лошадиные силы (сегодня с такого веса снимают 3-7 л/с). Публике он пришелся по вкусу и в народе его окрестили «кофемолкой» - за внешний вид и вибрацию.

На плакатах с двигателями тогда изображали женщин и детей, чтоб продемонстрировать как легко обращаться с двигателем

Уже через год Олли и Бесс основали компанию (которая будет лидером несколько десятилетий) и поделили обязанности – производство на Олли, продажи и реклама на Бесс. И продажи «выстрелили».

Однако в 1914 Бесс заболела и Олли продал компанию, чтоб ухаживать за больной женой...

А через несколько лет, когда она поправилась, они основали НОВУЮ компанию (ELTO) и снова стали лидерами рынка!

Изобретенный же двигатель не менялся принципиально почти весь 20 век (до 1970х) и даже на сегодня остается классикой – вертикальный подвесной двухтактный двигатель, где топливо надо смешивать с маслом.

Он прост, надежен и неприхотлив. Идеальный набор качеств для водного транспорта.

Поэтому когда Вы увидите лодку с подвесным мотором - улыбнитесь!

Ведь он появился потому, что один паренек не смог угостить девушку мороженным))

Thats all, folks!

Желающие читать меня в Телеге- ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе

https://t.me/ProstoYachta

В Нельзяграмме я публикую видео о путешествиях на яхте и яхтенной тематике

Присоединитесь к путешествиям под парусом по Греции на Майские или Турции в сентябре!

Контакт t.me/ValRussi

Мы осмотрим 6 островов и вулкан, испытаем силу паруса "на себе" и прочувствуем романтику тех времен когда наши предки ходили по морю под честным парусом!

На лодке с мотором тоже погоняем, обещаю))

Мои топовые посты (остальные в профиле)

В море. Часть 7. Как всё закончилось

По приходу на берег Стас и Паша собрались с корабля списываться. Стаса изначально попросили выйти в рейс его знакомые, он не особо-то и хотел. Паша также планировал после этого рейса менять работу - или уходить на другой корабль, или вообще освоиться где-то на берегу. Я тоже окончательно понял, что мне нужна будет большая передышка.

Как-то Стас пошел на мостик, чтобы взять бланки заявления об уходе с корабля. Капитан поинтересовался, почему с корабля списываюсь и я. Стас ему ответил, что человек ищет себя. У капитана дополнительных вопросов не возникло. Ответ Стаса мне понравился, лучше я бы и сам не ответил. Точно так же в курилке один из механиков начал уговаривать меня остаться на корабле еще на один рейс. Я отказывался. Тогда он задал вопрос, а нафига я вообще сюда залез. Пока я думал, что сказать, за меня ему ответил уже Леха и опять-таки лучше, чем я сам смог бы это сделать:

“Он пришел сюда расширить свой кругозор”.

Васильич тоже узнал, что я списываюсь с корабля. Во время работы он мне сказал, что я правильно делаю, ведь капитан, который придет на смену нынешнему, меня просто не возьмет в рейс. После этого он еще добавил, что не особо-то я и рвусь работать, в отличие от других. Привел мне в пример молодого парня из смены врагов, который по мнению Васильича, проявляет гораздо больше желания и рвения. Также он сказал, если я хочу и дальше работать в море, мне нужно искать большой пароход, с большим количеством экипажа - там работать легче.

Обидно стало и больно. Во время работы всё думал об этом. Вспоминал свою предыдущую работу. Начальник также часто делал замечания, а когда я увольнялся, он огорчился, даже как будто обиделся, спрашивал почему ухожу. Он неоднократно говорил мне, что хочет от меня большей самостоятельности и профессионализма в работе. Васильич хотел от меня того же. Все-таки он много в меня вкладывался, и ему, наверное, хотелось, чтобы его труды не стали напрасными.

В завершение сегодняшней вахты предстояло вышибать камеру. Получалось быстро, весело и без остановки выбить из ячейки ледяной брикет, упаковать его и передать Стасу. Он за мной не успевал. Такая скорость работы - не моя личная заслуга. Все это проделки Васильича. Буквально пару часов назад, перед заморозкой, он жестко высказал мне за то, как я укладываю камбалу в ячейки и не слежу за тем, как она расположена. Торчащие хвосты этой рыбы мешают нормально ее упаковать после заморозки. Замечание дельное, ускоряющее работу. Сменщики об этом не заботятся и после них упаковка идет тяжелее, и их уже по праву можно называть врагами.

Мужики снова варят крабов, на мне мойка кастрюль. Приготовили много, хватило так, чтобы наесться самим и угостить всех желающих.

Стандартная для меня в эти последние дни ситуация - острое нежелание выходить на вахту. Так перед одной из смен трал прозвенел не сразу, через 40 минут, и я успел немного подумать. Вспомнилась ситуация, когда мой троюродный брат, с которым росли вместе, ушел в армию. Я мог бы помочь ему тогда, но не сделал этого. Мой более спокойный ритм жизни дал бы и ему возможность легче переносить тяготы армейской жизни. Вместо этого я каждые выходные веселился на тусовках с приятелями, а на работе бездельничал и был аморфен. Сейчас уже я сам в похожей ситуации, как он тогда в армии. Вот и получается, что своим близким, которые находятся на службе, можно помочь своим рабочим состоянием и размеренным образом жизни. Но и не только им, а, прежде всего, и себе.

Вечерняя вахта началась с аврала. Порвался вайер (трос, наматываемый на основную лебедку, который тащит весь трал). Пришлось менять его полностью.

На весь этот ремонт ушло около 3 часов. В какой-то момент Паша отлучился всего на 15 минут, но как же легко было без него работать. В последнее время с ним еще тяжелее разговаривать и просто рядом находиться. Я вообще не умею вести себя рядом с теми, кто младше меня. Особенно если эта разница, как в случае с Пашей, значительная - 11 лет. В целом я боюсь его обидеть, высказать за что-то, много терплю, слушая его болтовню. Кажется, если перестать так делать, хуже будет нам обоим. На деле же оказалось совсем не так. После того, как я стал меньше с ним общаться, ограничиваясь дежурными фразами, хуже стало только ему. Мне же было проще. Не смотря на то, что он сам лез, я все же старался не вникать в его разговоры. При таком раскладе он как будто потерял свое право хамить и дерзить, стал более сдержанным и поспокойней. Раньше из вежливости я всегда его слушал, что-то отвечал.

Вообще, тут на корабле я и сам стал мало говорить. Бывает так, что целый день могу молчать, только по работе сказать несколько фраз. Хочется оставить силы, которых и без этого мало, а на разговорах их становится еще меньше. Стоит признать, что для некоторых людей на берегу, в обычных условиях, я и сам становлюсь как Паша. Эти люди, увидев меня на корабле, наверное, не узнали бы меня. Если кто-то из них сейчас это читает, может и не поверить мне. Да я и сам удивлён, что так могу.

В рейсе часто слышал от разных людей про работу на краболовах. Считается, что это самый тяжелый вид морского промысла. Там просто какие-то нереальные графики и не понятно, как люди их выдерживают. Вы просто посудите сами: график 16/8 и 4 месяца длится рейс. 16 часов длится твоя смена, 8 часов на отдых и так по кругу 4 месяца! А чуть позже рассказали, что там людям бывает даже и пообедать некогда, делают это быстро, чуть ли не на ходу. Не знаю каким разговорам верить, но платят там много, за рейс люди привозят хорошие деньги - миллион и больше, но оставляют там здоровье. К тому же краб - это сильный аллерген, у многих пухнут лица и постоянно слезятся глаза.

Следующая вахта начиналась в 8 вечера. Я проснулся за полтора часа до начала. Спустился со своего второго яруса и услышал от мужиков совет: “Дэн, ищи новую работу”. Я их не понял, к чему это они так мне говорят? Стал думать, что все это значит. А они, сказав это, все трое пошли в курилку. Я налил себе чай и пошел за ними. Оказалось, что у нашего судна в машинном отделении произошла поломка одного из его узлов, без которого невозможно находиться в море и нужно срочно плыть обратно домой, на сушу - в Мурманск. Разные строили догадки, что будет дальше. Подчиним и вернемся обратно завершать рейс или уже никуда не поплывем? Также говорили о том, что судно уже давно готовилось встать на ремонт. Так в итоге и получилось. По приходу в Мурманск, корабль зашел в порт на длительный срок.

Не знаю как остальные, но я не особо-то и обрадовался, что мы раньше времени возвращаемся домой. Отплавали три недели, оставалась-то всего одна. Я уже все больше и больше привыкал к нахождению на корабле, к работе, к морю. А тут раз и все… Как в фильме: “Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим”.

В последнюю ночь так и было, никто не работал, трал был поднят. Все достали свои последние запасы спиртного, которые хранили на последний день.

Утром мы еще плыли. Во время обеда поговорил с боцманом. У него футболка с изображением рыбалки на удочку. Спросил его, рыбак ли он? Он ответил, что рыбачит постоянно - это главное хобби его жизни. Начал этим заниматься после армии. На вопрос отчего зависит удачливость он ответил, что не ездит на рыбалку с теми, кто чудит, ведёт себя неправильно, пьет, орет и всячески бесится. Как-то в одном из сообществ во «ВКонтакте» он познакомился с одним парнем, задавал ему вопросы по рыбалке, с тех пор они вдвоем постоянно и ездят. В Мурманской области у него в разных местах есть избушки, в которых он останавливается. Какие-то он сам соорудил, а какие-то достались ему по наследству. Машину он себе купил исключительно для рыбалки.

Я рассказал ему о том, что Сталин был боцманом. Спросил его, как он это воспринимает? Мне кажется, после этой информации и этого вопроса наш боцман растерялся. А когда матрос теряется и неловко себя чувствует, он хочет показать, что ему на всё плевать. Много раз такое замечал на других. Точно также повел себя и боцман, просто сказал: “Вообще по х**. Было и было”. После этого он встал из-за стола и ушел к себе в каюту.

Несмотря на все это, пару дней спустя, когда я стоял на вахте, я спросил его, возьмет ли он меня с собой как-нибудь на рыбалку. Он сказал, что возьмёт. В следующий мой приезд договорились созвониться.

По приходу на берег, нужно было дождаться, когда вместо тебя придет другой человек и только после этого можно будет покинуть судно. А пока этого не произошло, я еще неделю находился на корабле, стоял дневные и ночные вахты.

В свободное от вахт время выходил прогуляться в город. Приелся однотипный пейзаж порта и сам корабль. Дневные вахты проходили неспокойно, было много мелкой работы, постоянно на виду у всех, но в ночные вахты получалось немного посидеть подумать, о том, что происходило в рейсе. Также в ночное время на капитанском мостике хорошо читались книги. Была одна, которую у меня получалось читать только в одном месте, в городе Хаммамет, расположенном на побережье Средиземного моря, в Тунисе. Там мне довелось побывать дважды, и оба раза - в составе экспедиции Меняйлова. В других местах я про эту книгу забывал. А тут снова вспомнил и с большим интересом дочитал. Это исторический роман Гюстава Флобера “Саламбо”. Не знаю в чем тут дело, возможно, книга писалась на берегу Средиземного моря и читается с интересом только на побережьях, а может причины совсем в другом. Ведь когда экспедиция находилась в портовом городе Сафи, в Марокко, об этой книге я также забывал.

Спустя пару дней я наконец-то списался с корабля, купил билет на самолет до Москвы и вернулся восвояси. Так закончилось мое знакомство с морем.

С момента возвращения прошёл год и два месяца, и вроде бы потихоньку начинаешь смотреть в сторону моря и подумывать, а может еще раз попробовать расширить свой кругозор. Но в тоже время чувствуешь, что пока не готов. Как пишет Юхан Смуул, кто-то возвращается в море через полгода, кто-то через год, а кому-то нужно и все полтора года. Ведь не зря говорят: “Море затягивает”.

Конец

В море. Часть 6. Когда начинаешь видеть звезды

Автор зарисовки @Peschaniy

Унылое состояние прошло. Начал жить обычной жизнью. Работать, конечно, всё равно тяжелее обычного. Но все же без панических настроений морская жизнь переносится гораздо легче.

И вот пришла новая проблема - бессонница. Засыпаю нормально, быстро, но сквозь сон из легких вырывается какой-то всхлип, вздох, вроде не кашель, что-то другое, и я дергаюсь и просыпаюсь. И так несколько раз, пока сон окончательно не уйдет. Как же это достает и выматывает. Так продолжалось 2-3 свободных вахты, но потом и это прошло. На берегу я всегда нахожу для себя способ усложнить себе жизнь - поздно лечь, а потом мучаться на работе. Здесь, на корабле, только начал входить в нормальный рабочий ритм, как тут же поползли старые привычки, но в такой своеобразной форме. Организм, подсознание, называйте как хотите, требует свое, даже когда это не к месту.

После того как смог уснуть, нормально поспать и подготовиться к следующей вахте, столкнулся с другим явлением своего организма. Вот я выспался, состояние бодрое, но на ровном месте стали нападать приступы плаксивости. Едва себя сдерживал всю смену. Вроде и причин для проявления этой сентиментальности не было, но откуда-то изнутри всё это полезло наружу, пока окончательно не вышло.

Самое главное для матроса - это умение после смены, несмотря на внешние обстоятельства, лечь и уснуть. Не будешь спать, не будет сил, не сможешь как следует даже крикнуть команду “Вира” лебедчику. В бодром состоянии кричишь с оттяжкой, смакуя, чуть ли не нараспев. Не выспишься - будешь клевать носом, едва успевая выполнять свои обязанности на палубе. Выспался - быстро выполняешь свою работу, да еще и успеваешь помочь другим.

В нашу сеть продолжают попадаться крабы. Стас и Паша задумали собрать их и сварить. Я не остался в стороне и поучаствовал во всей этой самодеятельности. Сварили только клешни. Однажды мне довелось есть крабов в Марокко. Клешни тех крабов были как камень. Чтобы достать мясо, приходилось молотком разбивать твердый панцирь. Крабы, обитающие в Баренцевом море, намного мягче. Их фаланги, как мягкий пластик, легко разрезаются ножом. Из получившейся трубочки без труда извлекается чистое белое мясо и тут же съедается. Мне кажется за один раз я поглотил больше полкило и мне хватило этого, чтобы наесться. Стас рассказал, как однажды он съел больше килограмма и ему стало плохо. Колотилось сердце, подскочило давление. Вообще после переедания крабов такая реакция не редкость, лучше быть осторожнее. Вспоминаю сейчас всё это и думаю, в рейсе мы жили дружно и иногда весело проводили время. А там, на корабле, я этого и не замечал.

Рядом с нашим судном постоянно снуют вельботы. Так называют государственные контролирующие корабли. В любой момент они могут подплыть поближе и зайти на судно с проверкой. Понятное дело, никто не хочет видеть их у себя на борту и стараются держаться от них подальше. Про себя эти вельботы я называл “крейсерами Альянса” как в сериале “Светлячок”.

Баренцево море не дает расслабляться. Только соберешься это сделать, настроишься на легкую вахту, тут же прозвучит или звонок на трал, или 3 тревожных сигнала.

Ближе к концу сегодняшней смены Паша сказал, что время пролетело быстро, он и не особо-то устал. На это я осторожно заметил, чтоб не наговаривал, иначе старуха Баренцуха услышит и устроит веселую концовку. После своих слов я на всякий случай крикнул в открытый иллюминатор, что мы очень устали и сил у нас нет.

Когда море сильно волнуется, иллюминатор закрываем наглухо, а так стараемся держать его открытым. Во время шторма через открытый иллюминатор может захлестнуть волна. Такое уже бывало. Заливает весь стол и чайник, а также всю еду - ведь все находится прямо под окошком.

Все же к концу смены прозвучал звонок на подъем трала, и мы пошли. Качало что-то сегодня сильно и неуклюжий, полный Стас упал прямо на трал. Леха со всей серьезностью спросил у него, а что это он вдруг решил поваляться, ведь сейчас не время. Смеялись долго, а Стас все продолжал падать. В очередное из этих падений по громкой связи мы услышали дикторский, нарочито серьезный голос капитана: “Стас, пора завязывать с алкоголем”.

Да, в такие моменты становится повеселее. Как-то под самый конец смены мы услышали голос 3-го помощника капитана. Обычно в 19.30 всю команду по внутренней корабельной связи приглашают на ужин, и те, кто на палубе, этого услышать не могут. Но задорный голос этого помощника сообщил нам, мокрым и грязным, о том, что судовое время 19.30, экипаж приглашается на ужин. Мы со смехом назвали его падлой, а Леха поклонился ему и громко крикнул, что мы очень ему благодарны за приглашение. Никто не сердился, все смеялись, ведь работать нам оставалось до конца смены от силы минут 20.

Мужики говорят мне, что к концу рейса сделают из меня матроса, по крайней мере они на это надеются. Старший рыбмастер Васильич ничего не говорит по этому поводу, по нему и так видно - он или убьет, или вылечит.

Суставы и мышцы все также болят. Немного облегчает боль мазь, но когда ломит сильнее обычного, пью ибупрофен.

Привыкаю после смены спать без душа, хоть и потел изрядно всю вахту. Замечал, что если не париться по этому поводу, быстро поужинать и, не откладывая, лечь на койку, спится очень хорошо. Вообще запаха пота на корабле и в каюте как будто и нет. Мужики говорят, мы просто к нему привыкли. Я так не думаю. Может на море воздух чище?

За этот рейс мы еще ни разу не видели китов. Говорят, они могут подолгу преследовать корабль. Может это показатель - плывет за твоим кораблем кит или нет? Если команда в плохом состоянии, то киты захотят подойти поближе, если нет, то, наверное, экипаж корабля в целом не так уж плох. Паша, к примеру, рассказывал, что в предыдущие рейсы веселья было больше. Однажды дошло до того, что капитан заставил всю вахту писать объяснительные. Всё это похоже на то, как алеутские шаманы призывали население больше веселиться и устраивать разные праздники. Они утверждали, что это способствует тому, что на сушу сами выбрасываются киты - мяса будет много, всем хватит. Но киты нам не нужны, мы больше по треске и пикше. Да и капитан наш не похож на алеутского шамана.

Почти две недели позади. Я освоился настолько, что начал читать книги, стал находить на них время. С удовольствием прочитал несколько повестей писателя-мариниста Алексея Новикова-Прибоя.

Паша время от времени продолжает ныть и желать поломки какой-нибудь части корабля для того, чтобы поскорее вернуться на берег.

Несмотря на это, он работает больше обычного, проявляет инициативу. После смены, посоветовавшись с рыбмастером, он может спуститься в трюм и начать сортировать рыбу так, чтоб потом ее было удобнее разгружать.

Так однажды он попросил меня помочь ему в этом деле. Сказал, если я буду нужен, он за мной придет, но этого не произошло. Наверное, справился один. Было как-то неудобно перед ним. Решил вскипятить для него хотя бы чай, принёс булочек и конфет из кают-компании, помыл и почистил грейпфрут, яблоки. На большее сил не осталось, и я лег спать.

Время от времени Стас рассказывает простые вещи о своей жизни, странно, но даже такое интересно послушать. Когда он что-нибудь поет, хочется, чтоб он пел громче и полностью, а он тянет там про себя, и едва уловишь о чем песня. Наверное, это способ заменить интернет - слушать, что говорят и о чем поют другие.

Во время очередного подъема трала опять вытащили много крабов. Не всех успели выбросить за борт, и некоторые попали в ящик. Оттуда они пойдут на транспортер и будут закупоривать проход для рыбы. Пришлось залезть прямо внутрь ящика, вытаскивать крабов и выкидывать их за борт. Ноги мои по колено утопали в сплошной рыбной массе. Корабль качало на волнах, из-за этого я с трудом удерживал равновесие. Выискивая крабов глазами, я тут же хватал их по 2-3 три штуки и выкидывал в море. Неожиданно я почувствовал боль в пальце, его как будто сжали плоскогубцами. От неожиданности я вскрикнул. Это была зубатка. Она ухватилась за мой палец, не собираясь его отпускать. Я был в прорезиненных плотных перчатках. Вытащив палец из пасти этой рыбы, я осмотрел перчатку - целая, не дырявая, также как и палец. Рассмеявшись, я крикнул мужикам, что зубатка цапнула. Посыпались пошлые шутки и советы, как действовать в таких ситуациях.

Через несколько дней ситуация повторилась. Я так же залез в ящик и подставился уже под краба. Своей клешней он ухватил меня за палец, не очень больно, но неожиданно. Освободить палец из клешни краба было сложнее, чем из пасти зубатки. Вылезая из ящика, стал рассказывать об этом мужикам. В ответ услышал подкол от Стаса. Он сюсюкающим тоном произнес: “У-ти мой сладкий, давай на палец подую”.

На корабле я видел такое несколько раз. С теми, кто начинает ныть из-за трудностей, начинают разговаривать как с детьми. На берегу, пока готовились к отплытию, один из парней начал возмущаться, почему именно его заставляют красить корпус корабля. Ведь еще прошлый раз этим занимался он, и теперь опять потревожили его. Он долго кричал на боцмана, но в ответ услышал ласковое: “Ну, не ругайся, маленький.” После чего моментально успокоился.

Заметил, что с Василичем работа на фабрике идет легче, чем на палубе с матросами. Его жесткие замечания быстро приводят в себя. Да, на палубе на меня тоже орут, но гораздо меньше. Если бы вместо Паши со мной по правому борту стоял Василич, наверное, работа шла бы веселее и быстрее.

Помню, как в мой первый день на палубе Василич учил меня стропить трал. В его присутствии у меня одним взмахом получалось окольцевать сеть. Теперь же, после двух недель работы, я делал больше лишних движений. Тот первый день мне запомнится надолго. От слишком теплой одежды мне было невыносимо жарко и постоянно укачивало. Часто приходилось останавливаться, чтоб перевести дух и прийти в себя. Василич напоминал о своем присутствии: “Я понимаю тебе всё интересно, но не стой, не отвлекайся!” Это он так шутил или реально думал, что я замедляюсь из любопытства?

Мужики советуют после рейса не списываться, а продолжать работать. Да куда там. Эту бы ходку дожить до конца, с трудом ее переношу, сколько сил уходит, а они предлагают еще и в следующую пойти через неделю-две.

В последние дни рыба ловилась по-разному. Иногда всего тонна за смену, но в последнюю вахту поймали 6 тонн. Все хвалят предыдущего капитана. Он с нынешним кэпом из рейса в рейс периодически меняется. Говорят, с прошлым капитаном рыбы ловили больше. При этом все отмечают, что и к экипажу он относится гораздо строже. Особенно в этом вопросе усердствует Паша. Не любит он нынешнего капитана, постоянно сравнивает его с прошлым и заключает, что тот во всем лучше. После своих опосредованных умозаключений Паша становится более унылым. Свое уныние он пытается развеять хамством. Если это ему не помогает, в ход идут надоедливые беседы ни о чем.

Вечером, в ожидании последнего подъема трала, зашел разговор о звездах. Я рассказал о карте неба, созвездиях, сказках и мифах разных народов, что все это взаимосвязано. Паша слушал, не перебивал, а в конце сказал: "Интересно что-то стало!" Он как будто этому удивился и даже испугался. Ему что, редко бывает интересно? Возможно. Иначе бы он столько не бухал. У меня на этом настроение повысилось, на подъем трала шли бодро, Паша при этом продолжал рассуждать о звёздах.

Сегодняшняя вахта закончилась прямо на палубе. Было радостно видеть сосредоточенные, серьезные лица врагов, которые шли нас сменить. Кто знает, может быть, причиной нашей радости были вовсе не они, а звезды, о которых мы вспомнили перед выходом на палубу.

В море. Часть 5. На грани срыва

Вахта началась в 12 дня. Без всяких задержек прозвучали 2 звонка на подъем трала. Море волновалось. Корабль качало на волнах, а вместе с ним и людей на его борту.

В сушилке, одевая рокан, я пытался удержать равновесие, но меня постоянно кренило то в одну, то в другую сторону. Стас одевался, сидя на скамейке, время от времени поглядывая на мои попытки устоять на ногах и одеть рокан. В какой-то момент он стал смеяться над моим положением и весело крикнул: “Дэн, хватит шатать корабль!” Типичная матросская шутка.

Работать было тяжелее обычного. Начало тошнить, навалилась слабость. Я просто ждал, когда закончим возиться с тралом. На палубу вышел боцман, начиналась его подвахта по чистке рыбы. Он был в хорошем расположении духа, смотрел на меня и улыбался. Как же бодрят такие моменты на корабле. Моментально перестало мутить и стало полегче. В море подобное фиксируешь сразу - на какой мысли или рядом с кем легчает. На берегу я фактически не обращаю на такое внимание.

Продолжил работать, но через какое-то время снова стало мутить. Опять наловили в большом количестве этих уродских крабов, от которых нам не было никакой пользы. Стал думать, а что бы предложил в нашей ситуации писатель Меняйлов? Ведь уже почти тонну выбросили за борт. Интересно, смог бы он найти какую-нибудь лазейку из этой ситуации? На этих мыслях резко полегчало и надолго. Впервые в жизни я ощутил какого это: в тяжелой стрессовой ситуации сосредоточиться на светлом человеке, поймать рабочее настроение и получить облегчение от страданий.

В 4 утра началась следующая вахта. Выбивали камеру. Снова замечания от старшего рыбмастера. В какой-то момент он спросил, служил ли я в армии? Нет. Он просто сказал: “Всё понятно”.

От этого стало очень больно. Я почувствовал себя недочеловеком. Рядом стоял хмурый Стас. Подумал, что он как будто что-то уяснил обо мне и поэтому стал таким суровым. Но, как я узнал позже, он тоже не служил и ему, наверное, было также стремно, как и мне.

Вечерняя вахта началась с подъема трала. Дальше, как обычно, работа на фабрике. Снова замечания от старшего рыбмастера на повышенных тонах. В какой-то момент я не выдержал и наорал на него в ответ. После смены в каюте обсуждал с мужиками все происшедшее. Паша и Стас полностью на стороне Валерия Васильевича. Паша говорит, да, человек он тяжелый, не терпит ошибок, но зато научит всему и будет это гораздо быстрее, чем с другими людьми. Не знаю, так ли это? В самую первую вахту вместе с нами на палубу вышел Васильич, хотя не обязан был. Стоял, объяснял мне, как правильно стропить сетку. Я это вспомнил, проговорил.

-Ну вот видишь! Он просто хочет поскорее научить, а ты сердишься на него, - сказал Паша.

В конце смены ели салат из свежепойманных крабов. Вот честно, по вкусу не сильно отличалось от салата из магазинных крабовых палочек. Было лишь ощущение того, что как круто, мы едим салат из настоящих крабов, а не из магазинной фаршмачной подделки.

Следующая смена началась с 3-х тревожных звонков. Трал за что-то зацепился и запутался. Обычно наша вахта работает с помогалой (мастер добычи), но в таких ситуациях к нам из смены врагов на подмогу приходит майор (старший мастер добычи). Вместе они, два деда 63-х и 66-ти лет руководят процессом. Все 8 часов вахты мы простояли на палубе, распутывая и зашивая трал. Был лишь небольшой перерыв на 20 минут, чтобы попить чай. В итоге все было сделано и трал снова спущен в воду.

Спускаясь вниз, в каюты, мы наткнулись на 3-го помощника капитана. Он сказал, что это была боевая смена, и он снимает шляпу перед нашей вахтой. Мы были уставшими, но счастливыми от того, что тяжелая смена наконец-то закончилась.

Мужики достали водку, предложили и мне. Я не отказался, выпил две стопки и пошел ужинать. Опьянения не почувствовал, после душа сразу лег спать. Тем временем в нашей каюте началась гульба. Пришли люди из других кают - рыбмастер, старший механик и прочие.

Старший механик травил разные байки. Он всего на год старше меня, а уже дед. Так называют стармехов на рыболовецких кораблях. Послушать его было интересно. Он рассказал о своем первом рейсе на Дальнем Востоке. Тогда он работал 4-м помощником механика и было ему чуть больше 20-ти лет. Как-то к нему подошли два мужика и попросили технический спирт. Он поначалу отказывался, но они настаивали, говорили, что много раз его употребляли и он безопасен. После долгих уговоров он уступил и дал им сколько они просили. Спустя сутки два этих любителя выпить умерли от отравления. Трупы спустили в трюм, где и хранили пока не оказались на берегу.

И с тех пор стармеха мучает вопрос, он их убил или нет? Я даже из своей шконки вылез, чтоб послушать эту историю. Он, заметив мой интерес к ней, обратился ко мне, убийца он или нет? Я сказал, что не знаю, сложный вопрос. Он с трагизмом в голосе воскликнул, вот и он не знает.

На этом я одел беруши и улегся спать. Остальные продолжили пьянствовать. Леха и Стас не стали пить вместе со всеми, легли спать, а Паша продолжил гулять. Пока наша каюта стояла на ушах, я, на удивление, спал хорошо. Как только тусовка перенеслась в другое место и стало тише, я проснулся и долго не мог уснуть.

В каюту Паша вернулся поздно и хорошо поддавшим. Смотрел я на него и думал, как же он собирается работать?

Утром он был просто убитым. Смена началась с того, что мы опускали трал. Я тупил больше обычного, Паша просто бесился от этого. У него и так не было сил после пьянки, а тут еще и я. Я чувствовал себя виноватым. Леха подошел и объяснил мне, где я совершал ошибки. Он был спокоен и даже доброжелателен. Он и Стас предупреждали Пашу, чтоб помнил о смене и не переборщил с выпивкой, но он их не послушал. Спустя пару дней Паша сказал мне, что он просто решил проверить меня, справлюсь ли я без его участия или нет, поэтому все так плохо получилось. Звучало все это как дешевое оправдание.

Все последующие события я до сих пор помню очень четко. Смена наша закончилась в 12 дня, и до 8 вечера мы были свободны. Это самое удобное время для отдыха. Обычно хватает часов 4-х для сна, а остальное время есть для того, чтобы заняться своими делами или просто полежать в кровати, в ожидании начала смены. Но в этот день все было совсем по-другому. Я спал всего часа два и не мог больше. Все тело было в напряжении, мышцы нервно ныли. Уныние последних дней превратилось в депрессию. Иногда нападали приступы страха, переходящие в панику. Последние дни я спал очень плохо, по 2-3 часа, совсем не отдыхал. Сейчас опять недосып, а смены все одинаковые, с такими же физическими нагрузками. Так ведь и свихнуться можно. Каждая смена - стресс. Что со мной произойдет если так и продолжится эта бессонница?

Я боялся, что всё это может закончится нервным срывом или несчастным случаем. Глубоко вздохнув, я постарался максимально расслабиться и стараться ни о чем не думать, просто смотреть в темноту. Перед глазами мелькали разные ситуации из жизни и абстрактные образы. От всего этого легче не становилось. В какой-то момент перед глазами всплыл образ письма, которое писатель Алексей Меняйлов отправил своим ученикам из Тульского централа. В нем он писал, что, возможно, в тюрьме умрет и все на этом закончится. Раньше я не понимал, зачем он так думает и всё драматизирует? А сейчас стало доходить. Если смириться и принять самые худшие варианты развития событий, тебе просто станет легче. Я лежал и думал, хорошо, будет у меня нервный срыв, сойду я с ума на корабле или выпаду за борт, значит так должно быть - судьба. Что и кому я тут пытаюсь доказать? Слабак, надо признать. Таков я и такие у меня ресурсы. Всё.

На этих мыслях по моим рукам разлилось тепло. Мышцы как будто чем-то согрели. Все тело стало расслабляться, и я почувствовал спокойствие и полное умиротворение. Я уснул и проспал до самого начала вахты.

Не скажу, что на этом мое состояние полностью нормализовалось, но это был самый пик, после которого с каждым днем, по чуть-чуть, жить на корабле становилось самую малость легче.

Следующая смена началась с выбивания камеры. Как я описывал ранее, мы упаковывали замороженные брикеты рыбы и спускали их в трюм. Это самое первое, что я освоил и делал быстро. За мной не успевали другие матросы, а Валерий Васильевич делал минимум замечаний и даже слышалось какое-то одобрение в его голосе, интонация была другой, да и он как-то сказал после:

-Ну что, самому же нравится, когда работа живо идет.

Несмотря на все это, настроение мое, как всегда, было плохим, нерабочим и унылым. Внутри себя я дошел до такой мысли - а что если я вот сейчас просто лягу в каюте и скажу: “Всё, не могу больше работать, сил нет, делайте что хотите, мне похеру”.

Мне кажется остальные это почувствовали. Васильич как будто все увидел на моем лице и был сдержаннее. Леха стал разговаривать ласковее, старался как-то подбодрить. А Паша чуть позже, когда пили чай в каюте, рассказал, что он слышал о таких случаях, когда кто-то из команды ложился на кровать и отказывался выходить на работу. Он сказал, что это было не на этом судне, на других кораблях, и это приводит обычно к тому, что происходит срыв промысла. Один человек в отказе влияет на всю команду и работу, особенно если это матрос.

К примеру, в день отплытия, когда стало понятно, что через два часа уже точно выходим в море, все ждали одного загулявшего матроса. До него никто не мог дозвониться, по итогу кое-как его нашли, дозвонились до его друзей, и он все-таки явился на корабль. Если б он не пришел, мы бы не смогли уйти, искали б его или ему замену.

Паша в день отплытия также был “в дрова” и хотел за два часа до выхода в море пойти погулять по городу. Я смотрел на него и мне казалось, что он хочет вообще уйти и не возвращаться. В таком он был состоянии, что лег бы где-нибудь в кустах и уснул. Я ему тогда сказал, пусть лучше ложиться спать, он со мной спорил, но по итогу лег и так проспал до самого начала первой вахты.

Но вернемся к моим предательским мыслям. Да, они были в моей голове - отказаться от работы, но я так не поступил. И вот пока я об этом думал прозвучали три тревожных звонка. Прям как раз “кстати”, “в жилу”. Баренцуха (так обычно называют Баренцево море) решила окончательно меня добить. Тяжело вздохнув, одевшись, я вместе с остальными вышел на палубу. Снова запутался трал. В прошлый раз мы всю смену его распутывали, интересно, сколько это продлится сейчас? Вообще ничего не хотелось делать. Едва заставлял себя шевелиться и хоть как-то помогать.

Как и в прошлый раз к нам на помощь вышел старший мастер добычи, и они вместе с помогалой стали руководить процессом и сами же в нем участвовать. Вид старшего мастера с сигаретой в зубах выходящего на палубу немного улучшил настроение, и я в шутку сказал Паше: -Авторитет вышел, сейчас будет дела решать. Посмеялись и приступили к работе.

Авторитет, в свою очередь, поднял свой взгляд на капитанский мостик, где в этот момент стоял кэп, погрозил ему пальцем и в сердцах сказал: “Язык у тебя черный!”. Да, действительно, авторитет. Видимо, капитан был у вахты на руле, когда зацепился трал.

Сеть в этот раз распутали быстро, и тут же спустили всё в воду. После этой операции все пошли шкерить рыбу, а я как всегда ушел на фабрику. После заготовки рыбы мы сразу услышали два звонка на подъем трала. Даже перекурить не успели, сразу пошли работать.

Во время подъема оборвался трос канатной дороги. Паша как раз стоял на линии натяжения, успел пригнуться и трос ударил его по спине. Распрямившись, он наорал на дежурившего в этот момент капитана, а после переживал за свою несдержанность. Как позже сказал Паша, больно не было и синяков не осталось, но испугался он сильно.

Это была одна из самых сложных вахт. Происшествие за происшествием, даже присесть некогда. Примерно часа 2 ушло на починку. Последние силы оставили на палубе, все едва шевелились, особенно я. Стою думаю, боже, когда конец всему этому? И в этот момент надо мной пролетела чайка и насрала мне на рукав. Спасибо, мой пернатый друг, за поддержку, как раз во время. После такого оставалось только рассмеяться.

Во время работы старший мастер добычи достал из кармана леденцы и раздал всем присутствующим. В обычной ситуации я бы отказался. Но сейчас - это была самая вкусная конфета в моей жизни. После починки - снова на фабрику заготавливать рыбу. Под конец смены было уже все равно, что будет - три звонка, два звонка, может еще что похуже. Но больше ничего не произошло. Закончились наши сегодняшние приключения, можно идти на ужин. Болели руки, все суставы, включая пальцы, гудела поясница, спина, плечи.

Между всеми происшествиями умудрились заготовить 4 тонны рыбы. На часах было 8 вечера, в 4 утра подъем.

Проснувшись, увидел, что враги к нам в каюту принесли готовых крабов, а точнее фаланги. Паша предложил позавтракать ими. У меня ни аппетита, ни настроения. С грустным видом пожевал пару кусков этого деликатеса и пошел одеваться.

После смены решил убраться, по графику была моя очередь. За уборку корабля отвечают матросы, у каждого есть свой график, по которому он убирается на капитанском мостике, в гальюне, коридоре и своей каюте. На это нужно найти время между вахтой и отдыхом. За месяц плавания каждый матрос убирается примерно по два раза.

Пока мыл пол, наткнулся на капитана. Он внимательно на меня смотрел, спросил, всегда ли я так потею, успевает ли высохнуть моя одежда между вахтами? Задавая свои вопросы, он очень внимательно на меня смотрел и мне от этого было не по себе, хотелось куда-нибудь спрятаться. После уборки я лег спать. Проснулся, как всегда, в плохом настроении. До начала вахты оставалось 4 часа. Что нужно вспомнить и переосмыслить в этот раз, чтоб стало полегче? Вспоминались ситуации детства и юности. Во время совместной работы на сенокосе или же по строительству дома, я халтурно работал и действовал на нервы своему родному дяде. Таких ситуаций за всю жизнь накопилось много, и все они на меня навалились сейчас и еще навалятся в будущем, нужно отработать все эти долги, иначе они будут преследовать тебя и не оставят в покое.

Свободное время на берегу, часы досуга я провожу за развлечениями. Нет привычки правильно отдыхать, за хорошим фильмом, интересной книгой или хотя бы расслабляющей прогулкой по парку. Обычно это разные короткие ролики, которые еще больше нагружают тебя после работы, но создают ощущение расслабления. Сейчас всего этого нет, мне очень плохо и уныло, нет возможности потупить хоть на чем-то.

19.30, пора идти ужинать и готовиться к смене. Вахта началась с фабрики. Сейчас все снова повторится, Васильич будет орать и торопить. Рыба пошла, работа началась. В этот раз руки как будто все делали сами, получалось быстро и бодро. Успевал все раскидать и даже время оставалось. Настроение, понятное дело, улучшилось, вся рыба в ячейках, Васильич достал сигарету, закурил и сказал: “Вот видишь, сегодня ты работаешь, у нас даже время есть покурить”.

После смены зашел в каюту, уткнулся в толстенный журнал со сканвордами - там коротенькие анекдоты. Читаю их, посмеиваюсь, отдыхаю. Когда нет интернета, даже такая мелочь в радость.

В каюту зашел Лёха и сказал: “Динис, иди посмотри, там северное сияние немного видно, но только надо внимательно искать.”

Я вышел на палубу, вглядываюсь, не вижу ничего. Не в этот раз. За весь рейс так и не увидел ни разу, как ее называют, улыбку Арктики.

Пошел на камбуз, в 4 утра здесь никого, все что найдешь - все твое. Почти полный противень запеченного в духовке филе трески - осталось после ужина. Ну, раз так, то тогда я ее буду есть без гарнира. Всю тарелку набил рыбой, точь в точь как на фабрике. Только там я набиваю ячейки сырой треской. А сейчас ею же, но только вкусно приготовленной набью еще и брюхо. Разогрел в микроволновке и с соевым соусом и с большим аппетитом все съел. Жизнь налаживалась.

В море. Часть 4. Морские будни

Распорядок дня в рейсе был следующим. Если вахта начинается в 4 утра, то примерно в это же время ты услышишь два звонка, которые заставят вздрогнуть любого матроса и сказать что-нибудь злое. Два звонка означают подъем трала. Одеваешь только нательное белье, сапоги, шапку и идешь на палубу в сушилку. Здесь очень тесно и жарко, а также тошнотворно воняет рыбой. На крючках висят резиновые комбинезоны и резиновые куртки с капюшонами (все вместе это называется роконом), спас-жилеты, каска и прорезиненные перчатки. Всё это необходимо одеть на себя.

Туда идет вся каюта - все 4 матроса. Вместе с нами идет мастер добычи рыбы, старый моряк, 68-ми лет. Походка его тяжелая, лицо измученное, усталое. У него больные ноги и тело, на море он уже 47 лет. Тошнотворный одеколон, похожий на растворитель, которым он постоянно душится - его визитная карточка, добавляющая свою изюминку в уже и так дурно пахнущей сушилке.

Вся эта “веселая компания” направляется на корму корабля. Два человека идут к правому борту, два вместе с мастером добычи - к левому. За нами наблюдают с капитанского мостика и отдают команды через громкоговоритель. Этим занимается капитан либо кто-то из трёх его помощников. Они по очереди несут вахту, во время которой кто-то из них сидит у штурвала, а кто-то руководит процессом подъема и спуска трала.

Я не смогу описать всех тонкостей процесса - все будет очень грубо и примерно. Во время подъема трала нам нужно отцепить траловые доски и всю сеть затащить на палубу.

С помощью лебедки и гаков мы располагаем трал частями, которые кладем друг на друга. Так происходит до тех пор, пока не выйдет на поверхность самая нижняя часть сети - мешок. Обычно он полностью набит рыбой. С помощью лебедки мы приподнимаем его и все содержимое вываливаем в специальный ящик. Чаще всего вес улова составлял от 1 до 5 тонн. От других узнал, что в редких случаях на этом корабле бывали и все 20 тонн. Но в нашем рейсе больше 5-ти не поднимали.

После всей вышеописанной процедуры трал спускался обратно в море. Для этого осуществлялись те же самые действия, но уже в обратном порядке. Вся сеть, складываясь, переносилась на корму и с помощью той же лебедки сбрасывалась в море. Трал спущен. Матросы и часть экипажа, именуемая подвахтой, идут чистить, а по-морскому - шкерить, рыбу. На подвахты разделен абсолютно весь экипаж, кроме капитана. Подвахта длится 4 часа в сутки и тут кому как повезет. В зависимости от улова кто-то отстоит на шкерке всё время. А кто-то проведет за этим занятием от силы часа 2.

Я же рыбу шкерить не иду. Я направляюсь на фабрику, куда меня назначили. Здесь мы со старшим мастером обработки рыбы Валерием Васильевичем распределяем всю очищенную рыбу по весу и по виду, раскладывая ее по ячейкам морозильной камеры. Работа идет непрерывно, без перекуров. Нужно успевать за сплошным потоком рыбы, который идет по транспортной ленте с палубы к нам на фабрику. Конца и края ему нет. Ящики все наполняются и наполняются. Тут хорошо бы иметь не две руки, а хотя бы четыре. Тогда работа была бы немного полегче. Но у тебя всего лишь две неопытные клешни, мокрая голова и лицо, по которому льются ручьи пота. Громкая музыка и матерные крики Васильича делают процесс “веселее”.

После того, как вся рыба распределена по ячейкам, мы запускаем морозильную камеру, делаем необходимые записи в журналах и переходим к заполнению следующей камеры и так, пока вся рыба не закончится.

Обычно весь описанный выше процесс длится 1.5-2 часа. Учитывая подъем трала - 3-3.5 часа. Потом есть примерно 1 час на отдых, пока морозится рыба.

Далее брикеты замороженной рыбы выдвигаются из ячеек, их расшатывают, выбивают плечом или другим брикетом. Затем помещают в картонный пакет и передают другому матросу. Он, в свою очередь, более плотно все упаковывает и передает 3-му матросу, который обшивает его упаковочной лентой и сбрасывает в трюм. Там находится наш 4-й товарищ, и все это дело складирует.

По ходу работы я должен следить за тем, какую рыбу и какого размера сейчас передаю, и, желательно, протяжным, громким криком оповещать об этом мастера обработки. Примерно за полчаса 1-3 тонны замороженной рыбы отгружено в трюм. Наши бицепсы, пресс и другие мышцы хорошо прокачались. Тренажерный зал не нужен, все матросы всегда находятся в хорошей форме.

Так проходит около 6-ти часов нашей вахты. Где-то через час, а может чуть позже, снова прозвучит сигнал на подъем трала. Мы успеем его поднять и опустошить, возможно, даже начнем все чистить. Но, скорее всего, уже на палубе нас сменит другая вахта.

А, возможно, подъем и спуск достанется врагам, в зависимости от того, какую сейчас нагрузку на трал показывают приборы.

В любое время могут прозвучать три грозных звонка, означающие аварийный подъем трала. Такое может произойти, если вдруг сеть за что-нибудь зацепилась и порвалась. Тут же, бросая все дела, мы поднимаемся на палубу.

Во время аварии бывало всякое. Устранение неполадки может занять от 2 до 8 часов. Обычно это самая выматывающая из всех возможных работ на корабле. Матросы молятся, чтобы в их вахту не прозвучало этих трех проклятых сигналов.

Несколько раз бывало со мной и такое. Спишь в свободную вахту и сквозь сон слышишь два звонка, означающие подъем трала. Тут же автоматически вскакиваешь и начинаешь одеваться, но потом, окончательно проснувшись, понимаешь, что сейчас не наша смена и ложишься обратно спать.

Режим питания на корабле такой:

-в 8 утра завтрак;

-в 11.30 обед;

-в 16.00 был «чай», на котором подавали уху, кашу или какую-либо выпечку - булочки, слойки, пиццу;

-в 19.30 ужин.

На все 4 приема пищи попасть нереально. В это время ты будешь спать или работать.

Перед выходом в море я строил планы, сколько раз пойду в рейс. Думал, что после первой ходки отдохну дней 7-10 и пойду снова. Как наивен я был.

На каждых кораблях свой распорядок. На больших - матросов распределяют по разным участкам. Часть из них весь рейс работает только на палубе, другая часть - на шкерке и на фабрике. Чем больше корабль, тем больше людей на нем работает, соответственно и нагрузок на каждого человека приходится меньше. Такие суда и плавают больше, чем мы. Так как наш рейс длился один месяц, разделения матросов у нас не было. Одна вахта работала на всех участках со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Все свободное от работы время, которого очень мало, я лежу на своей койке и думаю с закрытыми глазами о том, почему же мне так плохо, и я все никак не привыкну к работе на корабле. В голове всплывают разные ситуации прошлых лет, на которые сейчас, находясь в этих непривычных для себя условиях, я смотрю совсем по-другому.

Писатель Юхан Смуул, проведший многомесячный рейс на борту научного судна, в своей “Ледовой книге” о размышлениях в море пишет так:

«В самом деле, в океане начинаешь порой принимать всерьез мрачное утверждение Анахарсиса, жившего за шестьсот лет до нашей эры: «Люди бывают трех родов: те, кто живы, те, кто мертвы, и те, кто плавает в море». Нигде - разве что кроме тюрьмы - человека не преследуют так неотступно чуждые ему тени, свои былые ошибки и людская неверность, подлинная или мнимая. Надо иметь много силы, чтобы в тяжелые дни взгляд, обращенный внутрь, не цеплялся с болезненной страстью за все мрачное и не выуживал бы его на поверхность, пытаясь утопить все остальное под серыми, тяжелыми волнами. Те двери в нашей душе, что ведут в ночь, изрядно расшатываются в море. Есть такие двери и во мне. Я знаю, что ураган не так страшен, как то, что бушует в нас самих, расшатывая даже то, во что твердо верили на земле.»

К чему-то особенному в этих сеансах самокатарсиса я не прихожу. Всё выходят простые истины. Нормальный человек, попадая в новый коллектив, постарается как можно скорее влиться в работу, понять, какую пользу он может принести. Я же стал заниматься саморазрушением, чтоб понравится окружающим. Как следствие, начал портить отношения с камбузниками, меньше есть. А им очень не нравится, когда кто-то начинает пропускать приемы пищи. Хороший аппетит и своевременное питание - очень важная составляющая любого промысла. Будешь плохо питаться, быстро сляжешь от переутомления.

Уныние же мое связано с тем, на каких людей я по жизни был ориентирован. Лучшие из мореплавателей совершали свои путешествия, сосредоточившись на более достойных, чем они сами, людях. Пираты Елизаветы 1 раз за разом совершали свои удачные походы, помогая ей укреплять государство. Каждый сам выбирает, на кого равняться. Своим унынием в море обычный матрос стремится понравиться портовым шлюхам, и после тяжелого рейса идет к ним за утешением.

Для того чтобы в море перестать ориентироваться и подпитывать их своим плохим настроением, нужно немало расти и работать. Пока мне кажется, что это нереально - работать на корабле да еще и в хорошем расположении духа. Но выходит так, что, только разобрав все свои ошибки во время рейса, можно будет сменить ориентиры и начать видеть других, более светлых женщин.

Несмотря на все невзгоды, в редкие минуты все-таки удается повнимательнее рассмотреть море. В большинстве случаев оно серо-бирюзового цвета. Когда смотришь на него, вспоминается фильм “Солярис” Тарковского. Никакого ощущения романтики и торжественности. Скорее мрачная задумчивость, примерно такая же, как и при просмотре этого тягучего фильма.

К качке я привык быстро, наверное за 2-3 суток. Удивительно, я думал, что это будет большой проблемой для меня, ведь стоит мне в автобусе сесть спиной по направлению к движению, как тут же может укачать.

Матросы, с кем работаю, отметили это. Сказали, что прикачался я быстро.

Но все же есть определенные люди, рядом с которыми меня сразу начинает тошнить.

Как только они исчезают из поля зрения, сразу становится легче.

Также начинает укачивать, если сильно устал. В отдохнувшем состоянии вообще не мутит.

Во сне руки держу в оборонительном положении на груди, сжав их в кулаки. Ничего не могу сказать на этот счёт. Просто факт.

Ночью стали сниться одноклассницы и школа. В этих снах я спорю с пацанами о том, что наши девчонки не такие плохие какими кажутся. Или же просто снится, как сижу с кем-нибудь из одноклассниц на уроке.

В один из дней мы стояли вахту, которая должна была закончится в 4 утра. В 12 часов ночи прозвенели три тревожных звонка. Трал за что-то зацепился. Мы вышли на палубу и стали его поднимать. По неопытности я подумал, может это кит? Спросил об этом других, но мне сказали, что наш трал мал для него.

Оказалось, что мы загребли кучу камней и крабов килограммов на 300, если не больше. Так как у нашего корабля нет на них квоты, пришлось их выбросить за борт. Вытаскивать месиво крабов из трала - дело нелегкое. Другое дело, когда они случайно попадают в сеть и вместе с рыбой сплошняком вылетают наружу. А тут одни только клешни, не желающие отпустить канаты. Ощущение, что ты сражаешься с хищником из фильма со Шварценеггером. Уж очень уродски выглядят эти крабы вблизи и похожи на того самого инопланетного пришельца. Часто матросы, проявляя инициативу, собирают их и варят на камбузе в морской воде. Надеюсь, в скором времени поучаствовать в подобных мероприятиях и поесть этот дорогой деликатес.

В нашем рационе постоянно рыбные блюда. Филе трески, запеченное в духовке, уха из морского красного окуня, жареная камбала.

Камбузники, как я писал выше, сердятся, если экипаж мало ест все то, что они приготовили. Хорошему едоку они всегда рады. Приходи в любое время, ешь сколько хочешь, главное посуду за собой помой. Готовят вкусно, каждый день порадуют каким-нибудь простым, но вкусным блюдом.

Камбузник Иван Григорьич, человек старой закалки, как-то сказал, что в старину работников проверяли по количеству съеденного. Если мало ел, то работник плохой, много - хороший.

Первое время я очень терялся, когда поднимали трал. Боялся совершить такую ошибку, после которой могла произойти авария. Каждый выход на палубу был стрессом, ведь делать надо всё быстро и понимать то, что делаешь. Долгое время я не мог вникнуть в происходящее, просто делал то, что мне кричат. Не говорят, а именно кричат, даже орут. Во время всего процесса есть риски выпасть за борт или же получить по лицу крюком. А можно допустить промашку, после которой окажется за бортом или получит крюком по голове кто-то другой. Очевидцем таких событий я не стал и не слышал о подобных случаях от других. Думаю, чтобы выпасть в открытое море, нужно самому этого очень сильно захотеть. За бортом, в ледяной воде Баренцева моря у человека есть 10 минут, чтоб его успели вытащить, иначе наступит смерть от переохлаждения.

Так, в одну из смен, во время спуска трала, я поспешно дернул канат, который затягивает трос, спускающий трал. Я должен был сделать это лишь после того, как Паша всё подцепит к тросу. Но канат еще был в его руке, а я, не дождавшись сигнала, потянул, что есть мочи и Паша был близок к тому, чтобы полететь за борт. Ситуация не смертельно опасная, но крайне неприятная.

А вот от работы на фабрике смерть может наступить от нервного перенапряжения. Как бы быстро я не старался здесь работать - всё было не то. Мой темп никогда не устраивал технолога. Каждые 5 минут приходилось слышать его крики: “Динис, ускоряйся, ускоряйся!”

Иногда нам удавалось вдвоем забить все морозильные камеры за два часа. Это 3 тонны готовой продукции. После таких смен я не знал, куда себя деть, был подавлен и просто высчитывал сколько дней нам еще осталось плавать.

Больше всего мы ловили пикши, трески и камбалы. Всё остальное шло как прилов - зубатка, морской ёрш, морской окунь. От ерша я получал глубокие колотые раны, которые потом долго заживали. С виду эта рыба похожа на камбалу. Некоторые матросы умудряются завялить ее прямо во время плавания. После рейса все заготовленное съедается под пиво. Вяленый морской ерш мне очень понравился. Мы его ели после окончания промысла, когда плыли домой.

Внешний вид свежевыловленной рыбы отличается от той, которая продается в магазине. Как-то раз нам в сеть попалась сельдь. Свежая, она отдает синим блеском. А в магазине она выглядит серой и уставшей. То же самое происходит и с пикшей. На борту корабля - это изящная рыба с ярким фиолетовым отливом. Но, добираясь до прилавков, она теряет свой блестящий окрас.

Треска не производит такого впечатления - она выглядит проще, но проблем с ней было больше. Всегда разных размеров, распределять ее неудобно. Камбала плоская и тоже очень проблемная, а вот пикша - другой разговор. Всегда одной величины, не очень тяжелая и по форме удобная. К сожалению, не удалось попробовать ее на вкус. Камбузники почему-то ее не готовили, хотя пикша считается одной из самых полезных рыб. Ею обеспечивают детские сады и дома престарелых.

Как я писал ранее, на руле по очереди дежурят капитан и три его помощника. Если рыбы поймали мало или за что-нибудь зацепились во время траления, то матросы ругают, конечно же, рулевого, который в это время стоял на вахте. Ведь от количества пойманной рыбы зависит заработок всего экипажа.

Но за добычу больше всех переживает кэп. Слышал историю, как один капитан не спускался в салон обедать из-за плохого улова. Ему было стыдно показываться на глаза команде.

Каждый хочет видеть свой вклад, если все обернулось удачно. Но при любых несчастьях все обвинения летят в сторону капитана и его помощников.