Был пацан – и нет пацана

От автора

Это не про сериал. Про сериал уже сказали всё, что можно «за», и всё, что можно «против». На момент написания, кстати, вышло 6 серий, я их посмотрел, своё мнение никому навязывать по поводу этого сериала не буду, но предупрежу, что никакой проблемы с показом «Слова пацана» не вижу.

История вопроса. Важно подчеркнуть, что в каждом регионе феномен имел свои отличительные особенности, и многие вещи, характерные, например, для Ленинграда, отсутствовали в Казани, а то, что было в Иркутске, казалось фантастикой для Краснодара.

В обывательском сознании и благодаря казённому языку милицейских сводок рост молодёжной агрессии, наметившийся с 70-х годов, смешался с более ранним феноменом блатной культуры и более поздним феноменом массового бандитизма 90-х. Эти феномены пересекаются как в плане симптомов, так и в плане участников, но не тождественны друг другу. Блатная культура (действительно, культура, о чём будет ниже) существовала ещё с дореволюционных времён, к концу сталинской эпохи достигла пика развития, после чего местами инкорпорировалась в богему (в виде «русского шансона»), во власть (в виде региональных властей в ряде регионов), в экономику (в виде ряда отраслей/паразитирования на отраслях в ряде советских республик). Молодёжная преступность 70-х и 80-х с блатной культурой пересекалась лишь частично, и в большинстве случаев эти пересечения привели к конфликтам, которые чаще всего закончились не в пользу «блатарей». Интересно, что «ауешники» современности больше наследуют именно «блатарям», а не «улице», что подчёркивается и в их названии («арестантский уклад…»), и в целеполагании. Если для «блатарей» система исполнения наказаний буквально выступала базой («тюрьма – дом родной»), то для «улицы» попадание в тюрьмы и колонии буквально рассматривалось в качестве жизненной катастрофы. Бандитизм же 90-х вообще имел совсем другие причины, симптомы и цели.

Рост молодёжной преступности зафиксирован в большинстве регионов Советского Союза со второй половины 70-х годов. Здесь важно подчеркнуть, что рост числа преступлений был симптомом. Болезнью было лавинообразное появление молодёжных территориальных сообществ, которые в коммуникации друг с другом активно применяли насилие. Причём, если с «блатарями» советская милиция боролась достаточно эффективно, да и сами «блатари» категорически не стремились к массовым беспорядкам, то против молодёжной преступности, чаще всего реализуемой через хулиганство, у милиции не было ни эффективных средств, ни разумных методов.

Маленькая ремарка

Сейчас в массовом сознании россиян одновременно и парадоксально уживаются два мифа: о некоем невероятном уровне безопасности в СССР брежневской эпохи (двери не закрывали, можно было в любую дверь постучать и попросить воды, все друг другу были товарищи) и о тотальном озверении этих же самых советских граждан (все ходили в обносках, на улицах срывали шапки, к 11 утра все были пьяные и били друг другу морду). Это мифы. По ряду показателей СССР той эпохи действительно был относительно безопасной страной. Та же наркомания была более характерна для среднеазиатских республик, применение оружия бандитам было ситуацией чрезвычайного характера, но вот уровень бытового насилия, особенно на фоне злоупотребления алкоголем, был действительно высок. Хотя, само собой, очень сильно коррелировал с уровнем образования и уровнем доходов.

Урбанизация как причина. Да, тот случай, когда если что-то слишком быстро, то это не всегда хорошо.

К середине 70-х годов в РСФСР, УССР и БССР закончился процесс массовой урбанизации. Достаточно сказать, что если к середине 50-х три славянских республики ещё были преимущественно сельскими странами, то к 1975 бОльшая часть населения всех трёх стран проживала в городах. По сути, большинство горожан были горожанами в первом поколении. Родители социализировались ещё в деревнях, а у детей не было транслируемых старшими принципов проживания в городах. С социологической точки зрения, как бы это странно ни прозвучало, советские города той эпохи, за исключением Москвы, Ленинграда и в меньшей степени Киева были конгломератами деревень, переехавших поближе к заводам. С сопутствующей деревенской ментальностью и механикой поведения. Люди жили в городах и не умели в них жить. Но очень сильно пытались найти хоть что-то, что было бы некоей ценностной точкой опоры. Как бы ни фантазировали любители политических теорий, идеология точкой опоры не является, поэтому советские горожане использовать моральный кодекс строителя коммунизма никак не могли. Советская урбанистика, кстати, всячески помогала деревенскую ментальность сохранять. Единицей развития советского города выступал микрорайон. Заметьте, это не квартал, который представляет из себя плотную жилую застройку с коммерцией на первых этажах. Это и не «коммьюнити», «каунти» и прочий «тауншип», где сохранялись аграрные форматы расселения, это именно сообщество, куда переселяют недавних пейзан (а в советских реалиях надо учитывать, что переселяют уже поколение, деформированное колхозной системой), замыкают их в пределах слишком большой для квартала и слишком маленькой для «округа» территории, за пределы которой жителям микрорайона выбираться особо резона и нет, так как, зачастую, завод, на котором работают жители, непосредственно к микрорайону примыкает. В результате Казань, Горький, Красноярск, Новосибирск, Волгоград, Набережные Челны, Минск и далее по списку превращаются в конгломераты микрорайонов, жители которых взаимодействуют друг с другом разве что в общих точках привлечения масс – дискотеках при домах культуры, рынках, общественных пляжах и так далее. И пересекаются там не как жители Казани, Горького и далее, а как жители своих пост-деревень – микрорайонов.

Маленькая ремарка

Ну мы же знаем, что человек – это животное. Да-да, некоторые из читателей произошли не от обезьяны, а от (подставьте нужное), но, в конечном счёте, нами руководят не только моральные нормы или социальные конструкты, а ещё и инстинкты. Конечно, старик Маслоу «доказал», что у человека инстинктов нет, потому что он может силой воли врождённые влечения преодолеть, но Маслоу не запивал пиво водкой и не видел, как пацаны с другого района щупают наших тёлок. Ну, мне так кажется, такого опыта у него не было. Поэтому по Маслоу инстинктов у человека нет, а по факту есть. И одним из них выступает инстинкт территориальный. Со всеми вытекающими в виде «пометить территорию» (нарисовать на стене символ группировки или хотя бы индивидуально отметиться, что «здесь был Вася»), негативной реакций на чужаков («ты с какоВА района?») и готовностью свою территорию защищать («грудью встанем на защиту Родины!»). По мере урбанизации и атомизации общества инстинкты действительно уходят. Многие, наверное, видели результаты опросов, согласно которым среди западноевропейцев на порядок меньше людей, готовых воевать за территориальную целостность своих стран, чем среди восточноевропейцев. Нет, «западники» не «ссыкуны», просто у них урбанизация раньше началась, они реже в деревню к бабушке ездят.

Землячество как симптом. Прости, земеля, если обидел.

Быстрая урбанизация всегда и везде проходит с «фокусами». Микрорайонные группировки характерны для Советского Союза, а вот в США стремительная урбанизация проходила не через вывоз деревни в город, а через завоз деревни из-за океана. Только деревни эти в массе своей были ирландскими, южноитальянскими и польско-еврейскими. Поэтому в США были свои феномены в виде итальянских, ирландских и еврейских криминальных группировок, которые буквально подпитывались очередными партиями деревенских из Европы. Еврейская эмиграция разом обвалилась с началом Второй Мировой, ирландцев стало так много, что они, по сути, стали одним из ключевых компонентов этнобилдинга, а вот итальянцы ещё и в 50-е получали приток свежей деревенской крови. А как же афроамериканцы – спросит кто-нибудь? А вот с чёрными американцами всё было иначе. Во-первых, после искоренения рабства приток «свежих негров» закончился, во-вторых, сама психология рабовладения в США была такова, что афроамериканцам буквально поколениями ломали любую систему землячеств. В результате получилось то, что получилось, и мы наблюдаем совершенно исковерканную культуру, где нет ни традиций семьи, ни традиций общины, ни традиций территории. Человек, напоминаю, животное, поэтому те афроамериканцы, у которых хватает силы воли преодолеть инстинкты, с удовольствием выбирают любые институции, дающие им чувство причастности – армию, полицию, церковный хор, баскетбольную команду, банду, хип-хоп Восточного побережья и хип-хоп Западного.

В России деревню уничтожили как раз к середине 70-ых. Нет, там ещё и поныне есть местами вполне живые поселения, но воспроизводство сельской жизни закончилось 50 лет назад, теперь это функция при городах или фон для какой-нибудь крупной агрокорпорации. Но, помните, выше я говорил, что урбанизация закончилась для славянских республик. А вот Средняя Азия, местами Северный Кавказ, местами Закавказье заканчивают урбанизацию только сейчас. А учитывая, что уровень рождаемости в сельской местности там ещё относительно высокий (относительно города, а не относительно недавних времён), то «экспорт» деревенских в города (в данном случае, в российские) продолжается. Поэтому рассуждения о «понаехавших из аулов» лишь отчасти шовинистические. Доля правды в этих рассуждениях есть. В города действительно едут выходцы из не-славянских сельских поселений, поэтому в значительной степени конфликты, о которых много говорят и в пабликах, и в СМИ, это конфликты не между «русскими» и «не-русскими», а между «городскими», у которых землячества исчезли за ненадобностью, и «деревенскими», для которых жизнь «городских» «чудно», «смешно» и «не по-мужски» устроена.

Обратите внимание, что горожане уже в третьем поколении похожи друг на друга по ценностям и реакциям вне зависимости от своего этнического происхождения. Понятно, не всякий горожанин – интеллигент, но когда приводят в пример «культурного кавказца» или «образованного узбека», то речь идёт именно о горожанах, которые живут в городах третье-четвёртое, а то и больше, поколение. Как бы странно это ни прозвучало, но предельно урбанизированный русский ментально схож с предельно урбанизированным узбеком (или поляком, и американцем, или итальянцем), а русский селянин скорее найдёт общий язык с дехканином или бразильским пастухом. Потому что ценности, ритм жизни, ритуалы проведения времени и так далее. Сейчас кто-то скажет, что он, русский горожанин, одной крови с русским селянином. Я соглашусь. А потом послушаю истории, как «деревенские пошли городским морду бить». Примерно с теми же ходами сюжета, как и истории про «зацепились языком у ларька Вася с Ахмедом».

Маленькая ремарка

Одна из главных проблем – это деньги. Точнее, их отсутствие. Само собой, что у приехавших в город с деньгами проблемы. Само собой, что переезжающие в город деревенские стараются держаться вместе. Это, кстати, объясняет, почему многие народы в эмиграции диаспоры создают, а русские – нет. Потому что сейчас эмигрируют русские горожане. Так вот, бедные деревенские собираются вместе. И рано или поздно кто-то из них открывает криминал как способ добычи денег. Всё. У нас мафия. Ну или этномафия, если наши деревенские ещё и говорят на другом языке. Механизм одинаковый, что для выходцев из азербайджанского села в Москве, что для выходцев из пуэрто-риканской деревни в Майами. Что для итальянских ребят из Сицилии и Калабрии в Нью-Йорке. Обратите внимание, что механизмы, препятствующие созданию криминальных землячеств, есть. Это или очень жёсткий контроль расселения как в ОАЭ, или упреждающее создание рабочих мест с гарантированным достатком как в СССР в период индустриализации, или сверхэксплуатация наряду с контролем переселения в города как в КНР.

Фабрика тестостерона. Опять обидное про мужчин. Пацаны ж не обижаются, да?

Не секрет, что примерно с 14 и до 30 лет мужчины находятся на пике выработки тестостерона. И среди прочего тестостерон стимулирует агрессию. Буквально, гормональный шторм не только стимулирует либидо, но ещё и заставляет по каждому поводу демонстрировать, что «я боец». При должном уровне воспитания (внедрения тех самых социальных конструктов) абсолютное большинство мужчин с агрессией справляются, но, во-первых, есть банально психически не совсем адекватные граждане, и, во-вторых, для воспитания нужны воспитатели. В 30-е годы Советский Союз более-менее стал с вопросами воспитания справляться, потому что была создана система всеобщего школьного образования, где было много мужчин, имевших и специфический опыт гражданской войны, и императивный мандат партии, но вот после войны, по понятным причинам, мужчин среди школьных учителей стало очень мало. Фактически, советское образование стало вариантом «маминого воспитания», только вот качественный уровень этих самых «воспитательниц» был очень и очень слабым. Если в 30-е и в 50-е годы в сельской местности учительница могла «вывозить» хотя бы за счёт разгромного превосходства над учениками в знаниях, то к середине 70ых тотального разрыва между учениками и учителями не было. У учителей банально не было ни авторитета, ни материального статуса. «Пастухов», которые могли направлять и управлять «тестостероновыми стадами», банально не хватало. Напоминаю про агрессию. В 20ые, 30ые и тем более 40ые годы выход агрессии был простым. Стройки пятилеток, война. Люди той эпохи буквально сожгли накопившуюся массу агрессии сначала в строительстве страны, потом в крупнейшей войне в истории человечества, а потом в восстановлении страны. Да и репрессии свою роль сыграли: те, кому хотелось крови, шли в органы, а те, у кого крови было много, быстро попадали под маховик репрессий. В 70-е годы у молодого советского мужчины не было способа спроса тестостерона. Ну а как? Добрачный секс не поощряется. Массовых войн страна не ведёт. Более того, чуть что "лишь бы не было войны". Отстрела борзых нет. Врагов народа нет. Даже не пойдёшь в «санитары общества», чтобы бить «неугодных». Уровень благосостояния вырос, и, хотя в целом страна бедная, ни голода, ни смерти от холода нет. Выживать уже не надо. Да ещё, куда ни ткни, безвольные и нестатусные учительницы, сотрудницы государственных служб, низовые партийные и комсомольские работницы. А сочетание весьма специфической советской диеты, вечного дефицита товаров лёгкой промышленности и пуританской культуры не способствуют советской версии сексуальной революции. Естественно, фабрика тестостерона продолжает работать, а девать его некуда. Точнее, есть куда – в вандализм, хулиганство и схватки за территорию.

Маленькая ремарка

Человек – это высокоорганизованное животное. А любая организация требует правил. В дореволюционную эпоху для широких масс населения таким правилом выступал Закон Божий, а для сословия, имеющего монополию на применение силы, - дворянская честь. Дуэли, офицерские суды, суды чести, этикет в широком смысле – всё это становилось социальной регуляторикой. Понятное дело, после краха старого режима и построения нового общества старый набор регуляторики отправился на помойку, а вот с новым дело не задалось. Большевики изо всех сил пытались в модерн и надеялись, что для советского народа будет достаточно конституционных норм и уголовного и гражданского законодательств, но буквально система регулирования была весьма прогрессивной (в принципе, сейчас в большинстве стран западного мира, включая Россию, этой системы достаточно), но для поверхностно урбанизированного де-факто деревенского населения этого было мало. А вот Закон Божий и сословные нормативы уже не функционировали. Блатари жили по арестантскому укладу, но воровские понятия прежде всего описывают нормы сосуществования людей в местах не столь отдалённых. А улице, тестостероновым стадам, пришлось стихийно изобретать нечто своё, представлявшее чудовищную смесь представлений о дворянских нормах, отголосков воровской этики, транслируемых пересекавшимся с улицей урками, и патриархальных традиций русской (и схожей с ней татарской) деревни.

Нас тьмы и тьмы, и тьмы. Или что бывает, когда рождаемость ещё высокая, а показатели смертности уже низкие.

Хотя к середине 70-х годов показатели рождаемости продолжали снижаться и были уже совсем скромными по сравнению с довоенным и дореволюционным периодами, значительную роль играли кумулятивный эффект накопления населения (в среднем рожают меньше, но самих рожениц много) и эффект резкого снижения смертности за счёт повышения качества жизни (голода нет), уровня медицины (эпидемий нет) и условного миролюбия (вероятность погибнуть в военном конфликте исключительно низкая вплоть до начала войны в Афганистане). Параллельно происходит чрезвычайная концентрация населения в городах. Например, в Казани 1959 года жило 565 тысяч человек, а в Казани 1989 (когда, например, разворачивается действие «Слова пацана…») почти миллион сто тысяч. И это только население самой татарской столицы, а ещё есть бурно растующие города-спутники. В Минске население выросло более чем в три раза, в Томске – в два с половиной, в Омске – вдвое. Многие небольшие городки превратились в огромные индустриальные центры с огромным количеством молодежи. Например, население Набережных Челнов за этот же период выросло в 25 раз, Тольятти – в 9 раз, Братска – в 6 раз, Рязани – в 4 раза. И всё это горожане в первом (а по факту, в нулевом) поколении.

Теперь берём и складываем все факторы. Разом на небольших территориях оказываются сконцентрированы миллионы людей, характерным для которых остаётся сельский уклад. У молодёжи поёт в крови «удаль молодецкая», но способов «спустить пар» нет. Авторитетов среди взрослых тоже нет, потому что старшие поколения – алкоголизируются (и к моменту экспериментов Горбачёва с «сухим законом» уровень алкоголизации среди пролетариата и интеллигенции достигает запредельных показателей), основная масса учителей – социально нивелированные женщины, внешнего врага – нет (разрядка, конвергенция, «миру – мир!»), а уровень производства товаров народного потребления уже очень сильно уступает уровню спроса. Миллионы здоровых, амбициозных, бедных, непуганных молодых людей, у которых нет никаких перспектив карьерного роста, потому что социалистическая экономика к концу 70-х даёт сбой за сбоем. И вот эти миллионы повсеместно начинают заниматься тем, чем занимается полный сил молодой организм при избытке свободного времени. Ага, сексуальной революции тоже нет. Поэтому начинают литься реки крови.

Бессловесные пацаны. Или что бывает, если общество построено не на философии, а на силе.

Удивительно, и это отмечают многие, но «пацанская эпоха» в России не нашла никакого культурного воплощения. «Тестостероновые стада» были многочисленны, но столь же масштабно глупы. Да, сейчас некоторые «выжившие» могут отрефлексировать былое, если с момента ухода из уличных группировок у них накопился достойный жизненный опыт, но никакой, вообще никакой собственной культуры «пацаны» не породили. Они достаточно легко заимствовали внешние атрибуты типа одежды, аксессуаров или способов времяпрепровождения, но если те же «блатари» подарили нам пусть и сомнительного качества, но в целом самобытный «русский шансон», «тюремную татуировку» и ряд специфических словечек из «фени», то от «пацанов» не осталось даже анекдотов. Бандитская эпоха 90-х в этом плане за десять лет своего кровавого бытия дала больше культурных артефактов, чем «пацанство» за 1974 – 1992.

Именно поэтому, на мой взгляд, никакого жалости к «пацанам» не испытывали ни старшие поколения, ни наследующие. Фактически, воплощением «улицы» стал здоровенный идиот, способный лишь на уничтожение всего, что превосходило его очень и очень скромные умственные способности. Конечно, среди «пацанов» были и интеллектуалы, и талантливые творцы, но сама эта система была антикультурной. Достаточно сказать, что характерным примером «врага» стал пресловутый «мальчик из музыкальной школы». «Пацан» должен был заниматься спортом (точнее, общей физической подготовкой с элементами бокса), «пацан» должен проводить время в кругу таких же «пацанов», но любая интеллектуальная и творческая деятельность типа чтения книг, посещения музеев или слушания классической музыки считалась постыдным признаком, характерным для женщин, а не для «пацанов». Ну и сами понимаете, люди, которые не читают книги, не могут книги писать. Люди, не знакомые с искусством, не способны предметы искусства создавать. При этом, «пацанство» за счёт такого категорического отрицания культуры нанесло серьёзнейший вред психологии российского мужчины вообще. «Картинки и книжонки пусть смотрят и читают бабы». В результате до сих пор основная категория посетителей музеев, читателей массовой литературы, слушателей классической музыки – это женщины. Для «пацанов» единственным «культурным» времяпрепровождением были походы в кино (не на «бабские» жанры) и на дискотеки (но, напоминаю, «мужики не танцуют»). Поэтому когда вы слышите рассуждения о том, что отечественный мужчина груб, лишён стиля и стремления к высокому, держите в уме, что это касается именно «пацанов». Нормальные мужчины – нормальные. И, кстати, обратите внимание, что «пацанство» - исключительно «мужская» тема. И сама «пацанская» система предельно мизогинична и, в конечном счёте, антисемейна. У «пацанов» нет женщин, у них только «тёлки». А привлекателен такой типаж только для очень специфического типа женщин.

Интересно, что если сами «пацаны» своей культуры не создали и никакого вклада в отечественную культуры не сделали, то в самой культуре воспоминание о них осталось. «Гопники», ага. Которые «мешают мне жить». Вся вот эта миллионная масса «уличных демократов» в глазах повседневной культуры сложилась в одинаковый во всех регионах образ агрессивного дегенерата, «жлоба», «шпаны» и тому подобного.

Маленькая ремарка

Я выше уже говорил, что для воспитанного и культурного человека агрессия – это не норма. И самое минимальное воспитание уже резко снижает градус насилия. Другое дело, что в силу генетических факторов есть люди с повышенной склонностью к агрессии. Далеко не всегда эти генетические цепочки наследуемы, далеко не всегда эта склонность раскрывается в реальном насилии, но факт остаётся фактом: в любом обществе всегда есть некоторый процент упырей. И те прирождённые агрессоры, кто осознаёт у себя тягу к насилию, зачастую выбирают структуры, где насилие становится ежедневной практикой. Система исполнения наказаний, отряды по борьбе с инакомыслящими, садистские клубы, наёмнические части, поп-мма сообщества, уличные группировки. Очень быстро упыри инфильтруют такие структуры и доводят там градус насилия до кипения. По этой же схеме в уличных группировках, где царил культ сил и отсутствовали барьеры для применения насилия, повсеместно лидерство стало переходить к упырям. По сути, «пацанские сообщества» изначально-то были «тестостероновыми стадами» с низким уровнем рефлексии, а по мере развития трансформировались в стаи гопников, возглавляемые садистами.

Рыночек порешал. И «пацаны» в него совершенно не вписались.

Горбачёвские реформы произвели в социалистическом обществе примерно такого же масштаба революцию, которую сами большевики провели во имя социализма. Если в 70-е и большую часть 80-х годов общий уровень жизни в СССР можно было назвать "бедненько, но чистенько", то с развитием кооперативного движения можно стало жить богато. Так, как раньше могли жить только «цеховики» и наиболее выдающиеся представители творческой интеллигенции и партийной номенклатуры. И именно возникновение нового российского капитализма похоронило «пацанство». Во-первых, стремительное обогащение и переход от рейдовой экономики («снять шапки», «вытрясти деньги») к организованному рэкету разрушили принцип «уличной чести». Если раньше всё было «ради улицы», то теперь всё стало «ради бабок». Во-вторых, у территориально организованных группировок, имеющих таким образом пределы и численности, и влияния, появились более высокоразвитые и более эффективные конкуренты – бандиты, выросшие из спортсменов. Советские спортсмены, изначально имевшие очень высокий уровень дисциплины и очень высокий уровень профессиональной подготовки, куда меньше зависели от локальной привязки, и куда легче набирали высокомотивированных бойцов. Хотя в силу традиции некоторые из этих группировок имели региональные названия, механизм набора новых членов работал не по принципу «с кого двора?», а по принципу «кто тренировал?». Параллельно появились группировки, созданные ветеранами войны в Афганистане. В большинстве случаев именно бывшие спортсмены и «афганцы» оказывались победителями в конфликтах. Дольше всего из «пацанов» держались группировки из Татарстана, но и те, в конце концов, ушли в небытие.

Надо отметить, что по отношению к обывателям и «спортсмены», и «афганцы», и появившиеся чуть позднее этногруппировки были по факту, как смешно ни прозвучит, гуманнее. Бандитов эпохи «малиновых пиджаков» и «шестисотых» не интересовал вопрос, кто с какого района и кто в каком углу должен стоять на дискотеке, это были куда более высокоразвитые преступные сообщества, целью которых был контроль сначала над точками кооперативных продаж, а потом над заводами, банками, портами и месторождениями. А подобные цели требовали и куда большего интеллекта, и куда более проработанного «экстерьера». Грубо говоря, если «улица» разрушала всё, до чего могла добраться, то бандиты 90-х с удовольствием занимались и меценатством, и спонсорством, и развитием культуры. В каких-то аспектах современная российская культура сформировалась именно потому, что бандиты давали на поп-культуру деньги. И если для «пацанов» «мальчик со скрипочкой» - это была обязательная цель для нападения и последующего унижения, то для «авторитетных предпринимателей» само собой разумелось держать какой-нибудь фонд «Ручей талантов», чьи подопечные потом музицировали на открытии очередного автосалона или филиала банка.

Сейчас ретроспективно в восприятии обывателей всё это смешивается – «блатари», «район на район», «спортсмены» и «афганцы», всё превращается в стереотип о чудовищном разгуле преступности, который удалось остановить лишь к концу нулевых. И, в принципе, с точки зрения обывателя не важно, что участники этой кровавой вакханалии имели совершенно разный генезис. Главное, что феномен уличной преступности действительно в прошлом, а уж разбираться в сортах – сами понимаете, порой излишне.

«Пацанство» как иллюзия. Берём миф о всеобщем пацанстве и топчем его ногами.

Очень важно подчеркнуть, что при всех описанных мною выше механизмах формирования уличной преступности по факту «на улицу» шло меньшинство. Люди, как правило, нормальные. И у нормальных людей, как правило, нормальные дети. Которые шли получать образование. Которые шли сначала на заводы, а потом в офисы и конторы. Которые учились музыке и создавали музыку. Которые читали книги и потом писали книги. Смотрели кино и снимали кино. Созидали. Творили. Рожали и воспитывали детей. Путешествовали. Слушали Цоя, Летова, синтипоп, да даже тот же "Ласковый май". Ездили на дачу. Высаживали цветы. Подписывались на "собрания сочинений". Пытались жить нормально. И у них это получалось. А меньшая, безусловно меньшая часть, которым так или иначе не повезло (в силу провала в воспитании, в силу дурости родителей, в силу плохих соседей или банального "не такого" набора одноклассников), превращалась в «пацанов», которые очень быстро теряли человеческий облик и становились гопниками, истребляющими друг друга в бессмысленных сражениях на границах микрорайонов. Очень жалко людей, погибших в этих «пацанских войнах», забитых насмерть в драках, расстрелянных и взорванных позже, когда начались войны между криминальными группировками 90-х. Людей жалко, а «пацанство» - нет. За «слова пацанов» наше общество должно бить по губам и по рукам. Это ублюдочное наследие вымершей патриархальной деревенской культуры и уничтоженной дворянской культуры не ведёт ни к чему, кроме воспроизводства насилия в самой примитивной форме. Единственное, о чём можно не беспокоиться: условий для возникновения новой итерации «пацанства» нет. Во-первых, урбанизация закончилась. Сейчас ещё десяток лет будет абсорбироваться молодое поколение из кавказских республик и Средней Азии, но и там уже стремительный переход от суровых воинов к карикатурным тик-токерам. Во-вторых, есть интернет. Если советскому подростку порой банально нечего было делать, и он шёл во двор, то российскому подростку открыто разное – от Двача и Порнхаба до роликов про квантовую физику и «зашёл в википедию за рецептом, утром очнулся на середине статьи про греко-персидские войны». В-третьих, современная полиция при всех своих недостатках очень быстро, особенно в случае общественного возмущения, наводит порядок. Спасибо камерами, нейросетям и биометрии. В-четвёртых, я не зря говорил про генетические факторы. Так или иначе, но значительное количество врождённо буйных убили до того, как у них появились дети. Возможно, сейчас из-за этого понаехавшие из южных деревень часто рассуждают о некой излишней миролюбивости российских горожан, но это просто они с «купчинскими» или «Хади Такташ» на их пике не встречались.

Постскриптум.

Будут ли ещё вспышки молодёжной преступности в России?

Да, возможно. Не по территориальному принципу, а по субкультурному, например.

«Пацанство», как заявляет автор, вымерло, а «пацанские темы» живут.

Да, увы, и «пацанские темы» живут, и «понятия» местами в чести, и арестантский уклад в некоторых муниципальных образованиях особенно восточнее Байкала ещё огого. Что делать? Выжигать, изгонять, разгонять. Но и помнить, что это, в большинстве случаев, смешной косплей, как правило, выходящий из моды после перехода носителя в возраст получения зарплаты и оформления ипотеки.

Надо ли запрещать фильмы и книги про эту эпоху и эти феномены?

Нет. Мне кажется, фильм про «пацанов» может породить столько же «пацанов», сколько фильм про клан Сопрано – мафиозо. Я вообще не верю в сильное влияние масс-медиа. Иначе можно было бы представить и обратный эффект, снять фильм про клуб альтруистов-волонтёров и наслаждаться торжеством положительного поведения среди молодёжи. Не работает.

Слышь, ёба, я чо-то не эта, ты чо, против пацанов, за баб и этих чушков?

Oh my sweet summer child.

2. Велосипедисты

Летним солнечным утром наконец Артуру удалось выбраться поиграть на улицу. В начале лета родители принесли домой из роддома маленького братика. И теперь мало того, что все внимание родителей было приковано к маленькому человечку, так еще Артура родители начали приучать помогать по дому: пылесосить, мыть полы, посуду, ходить в магазин за молоком и хлебом. Особенно в этом усердствовала мама, но и отец всячески в этом её поддерживал. Поэтому хоть и были каникулы, играть во дворе отпускали его редко. Чаще всего, если он не был занят домашней работой, то читал взахлёб книги, которые можно только найти.

Поэтому когда Артур надел футболку, шорты, сандалии и синюю кепку с надписью «Речфлот» и выбежал во двор, то был просто счастлив. А когда Артур встретил во дворе своего друга Кирилла, то его счастью не было предела.

Мальчишки разбились на две команды, (причем Артур оказался в одной команде с Кириллом) и начали обрызгивать друг друга водой из «брызгалок». «Брызгалка» изготовлялась очень просто: в крышке флакона из под шампуня гвоздем делали аккуратную дырочку и «брызгалка» готова.

Когда мальчишкам надоело брызгаться, то они пошли в посадку за домом, чтобы пожарить там картошку на костре. За домом, через дорогу была редкая посадка деревьев, дальше шли бескрайние поля, а вдалеке виднелись деревенские крошечные домики. Когда мальчишки поджарили картошку и съели её перемазавшись в саже, вдалеке показались два взрослых парня, которые передвигались на велосипедах по тропинке вдоль деревьев.

Артур тут вспомнил свою недавнюю поездку на велосипеде. Сразу после окончания третьего класса, отец купил ему подростковый велосипед «Уралец». Это был уже «настоящий» велосипед: не трехколесный для малышей, не двухколесный с двумя дополнительными колесами по бокам, а прямо как у взрослых, но чуть поменьше. Артур с велосипедом спустился на лифте и поехал его обкатывать за домом, где была узкая асфальтовая дорожка и обычно было мало народа. И только он разогнался, как увидел навстречу к нему осторожно идет тетка с куриными яйцами в авоське. Артур решил ее объехать слева, тетка тоже сделала шаг в ту сторону. Тогда когда оставалось совсем немного расстояния, он тогда свернул направо. Тетка также туда перешла и их встреча стала неизбежной. Неизвестно сколько яиц уцелело у тетки, но такой ор Артур услышал впервые. Тихо под нос извинившись, он уехал восвояси от места столкновения.

Неожиданно из пролеска наперез велосипедистам, громко крича, выбежала другая компания взрослых парней и начала сходу их закидывать кирпичами. Велосипедисты, так не имели возможности разверзнуться на узкой тропинке, быстро побросали свои велосипеды и бросились обратно наутек. Противники кинулись их догонять, у некоторых из них в руках виднелись цепи. Вскоре все участники короткой битвы скрылись из виду.

«Это были группировщики» - с видом знатока сказал один из дворовых мальчишек. Артур был шокирован увиденным побоищем. Он не понимал, как таким чудесным днем могло происходить в советской стране, где все мирно и весело живут, средь бела дня одни люди закидывают других кирпичами.

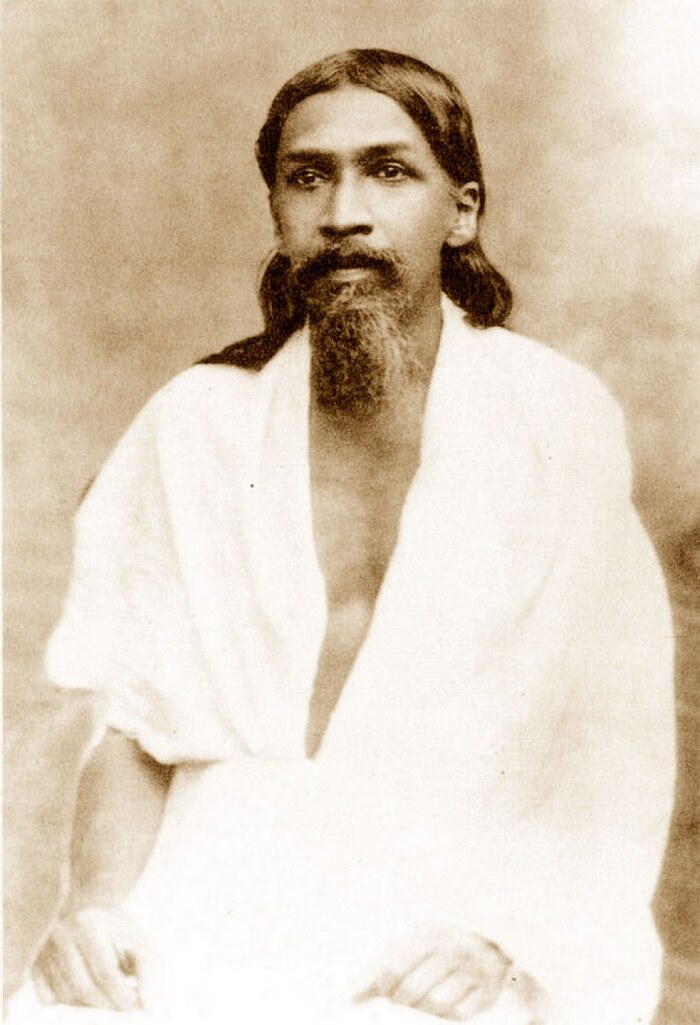

Шри Ауробиндо, путешественник по сознанию

Шри Ауробиндо Гхош родился в Калькутте 15 августа 1872 года. Его отец доктор Кришнадхан Гхош изучал в Англии медицину и вернулся в Индию англоманом. Шри Ауробиндо получил не только английское имя Акройд, но и английское воспитание. Пятилетним отец отдал его в ирландскую монастырскую школу в Дарджилинге, а через два года, вместе с двумя его братьями, отправил в Англию. В двенадцать лет Шри Ауробиндо знал латынь и французский язык. Директора школы Святого Павла так поразили способности ученика, что он сам стал заниматься с ним греческим языком. Мальчик много читал: Шелли, французских поэтов, Гомера, Аристофана, европейских мыслителей, причём в оригинале, так как быстро овладел немецким и итальянским языками. С 1890 года Шри Ауробиндо учился в Кембридже. Школа Святого Павла предоставила ему стипендию, которая почти целиком уходила на содержание братьев. Он стал секретарём Индийского меджлиса - ассоциации индийских студентов Кембриджа, выступал с революционными воззваниями. Отказавшись от своего английского имени, молодой индиец вступил в тайное общество «Лотос и Кинжал», в результате чего попал в чёрный список Уайтхолла. Впрочем, это не помешало ему получить степень бакалавра.

В 1892 году Шри Ауробиндо вернулся в Индию. В Бомбее он нашёл место преподавателя французского языка у махараджи Бароды, затем преподавал английский в государственном колледже, где быстро дорос до заместителя директора. В 1901 году он женился на Мриналини Деви и пытался разделить с нею свою духовную жизнь. В 1906 году Шри Ауробиндо покинул Бароду и перебрался в Калькутту. Грубые промахи лорда Керзона, губернатора Бенгалии, привели к студенческим волнениям. Вместе с Бепином Палом Шри Ауробиндо основал ежедневную газету, выходившую на английском языке, - «Банде Матарам» («Преклоняюсь перед Матерью-Индией»), которая впервые открыто провозгласила, что цель Индии - полная независимость, и стала мощным орудием пробуждения самосознания её народа. Он стал директором первого Национального колледжа в Калькутте. Не прошло и года, как был выписан ордер на его арест. Однако в статьях и речах Шри Ауробиндо не было ничего противозаконного: он не проповедовал расовой ненависти, не допускал нападок на правительство Её Величества, а просто провозглашал право наций на независимость. Возбуждённое против него дело было закрыто.

Шри Ауробиндо стал признанным лидером национальной партии. 30 декабря 1907 года Шри Ауробиндо встретил йогина по имени Вишну Бхаскар Леле. Они удалились вдвоём в тихую комнату, где пробыли три дня. С тех пор йога Шри Ауробиндо приняла иное направление. Шри Ауробиндо достиг «освобождения» (мукти), которое считается «вершиной» духовной жизни. Шри Ауробиндо подтвердил на собственном опыте слова великого индийского мистика Шри Рамакришны: «Если мы живём в Боге, мир исчезает; если мы живём в миру, то Бога уже не существует». 4 мая 1908 года, после неудавшегося покушения на судью в Калькутте, Шри Ауробиндо был арестован. Он провёл целый год в Алипорской тюрьме в ожидании приговора, хотя не был причастен к заговору. Выйдя из тюрьмы, Шри Ауробиндо возобновил свою работу, начав издавать еженедельник на бенгали и ещё один - на английском.

В 1910 году в Пондишери прибыл французский писатель Поль Ришар и, познакомившись с Шри Ауробиндо, был настолько поражён широтой его познаний, что в 1914 году вернулся в Индию. Так было основано обозрение на двух языках, «Арья», или «Обозрение Великого Синтеза», французскими выпусками которого заведовал Ришар. Но грянула война, Ришар был отозван во Францию. Шри Ауробиндо остался один и должен был ежемесячно выпускать сборник, в котором на шестидесяти четырёх страницах раскрывались самые разнообразные философские темы.

В течение шести лет без перерыва, до 1920 года, Шри Ауробиндо публикует почти все свои сочинения. Очень примечательно, что писал он не последовательно - одну книгу за другой, а четыре или даже шесть книг одновременно, причём на самые разные темы. Это такие книги, как «Жизнь Божественная», фундаментальный «философский» труд, в котором представлено его духовное видение эволюции; «Синтез Йоги», где он описывает различные стадии и переживания интегральной йоги и исследует все йогические учения прошлого и настоящего; «Этюды о Гите» - изложение его философии действия; «Тайна Вед» - исследования относительно происхождения языка, «Идеал человеческого единства» и «Человеческий цикл», в которых эволюция рассматривается с социологической и психологической точек зрения и исследуются грядущие возможности человеческих коллективов и объединений.

В 1920 году Шри Ауробиндо закончил работу в «Арье». Остальную часть его сочинений составляют письма. В 1920 году в Пондишери, где обосновался Шри Ауробиндо, приехала из Англии помощница, которую по традиции стали звать Мать. «Когда я прибыл в Пондишери, - говорил провидец своим первым ученикам, - программа для моей садханы „дисциплины“ диктовалась мне изнутри. Я следовал ей и продвигался сам, но не мог оказать какой-нибудь значительной помощи другим. Затем приехала Мать, и с её помощью я нашёл необходимый метод».

Можно отметить три периода в этой работе, которые соответствуют собственному продвижению и открытиям Шри Ауробиндо и Матери. Первый этап - испытания, тестирования, исследования и проверки сил сознания. Этот период некоторые ученики называли «ярким периодом» он продолжался с 1920 по 1926 год. Второй период начался в 1926 году и продолжался до 1940 года. Это был период индивидуальной работы над телом и с подсознательным. В 1940 году, после четырнадцати лет индивидуальной концентрации, Шри Ауробиндо и Мать открыли двери своего Ашрама (йогической общины). Начался третий период трансформации, период, который продолжается до сих пор. В последние годы увидеть Шри Ауробиндо было нелегко - только в исключительном случае, потому что он никого не принимал. Лишь три или четыре дня в году его ученики и все желающие могли пройти перед ним и видеть его (в Индии такие дни называются «даршанами»). Умер великий индийский мыслитель в 1950 году.

Шри Ауробиндо не просто создал эзотерическое учение, но и реализовал его в собственной жизни. Он перестроил не только свой ум и сознание, но и всё существо. Используя технику йоги и собственные психотехнические находки, Шри Ауробиндо, с одной стороны, уничтожает в себе те реальности, которые не отвечают его учению (ненужные желания, эгоистические устремления, мешающие представления), с другой - культивирует, развивает, укрепляет те «высшие реальности», которые отвечают его учению. Шри Ауробиндо окончил жизнь в высших реальностях: растворился, слился с Божеством и Космосом и наслаждается своей Душой, переживает Бесконечность, Красоту, Свет, Силу, Любовь, Восторг.

«100 великих феноменов», Непомнящий Николай, 2007г.

Леонардо да Винчи: неразгаданные секреты

Леонардо родился в городке Винчи (или рядом с ним), расположенном к западу от Флоренции, 15 апреля 1452 года. Он был незаконнорождённым сыном флорентийского нотариуса и крестьянской девушки, воспитывался в доме отца и, будучи сыном образованного человека, получил основательное начальное образование.

Возможно, в 1467 году в возрасте 15 лет Леонардо был отдан в ученики к одному из ведущих мастеров Раннего Возрождения во Флоренции, Андреа дель Вероккьо; в 1472 году вступил в гильдию художников, изучил основы рисунка и других необходимых дисциплин; в 1476 году всё ещё работал в мастерской Вероккьо, по-видимому, в соавторстве с самим мастером.

К 1480 году Леонардо уже получал крупные заказы, однако через два года переехал в Милан. В письме к правителю Милана Лодовико Сфорца он представился как инженер и военный эксперт, а также как художник. Годы, проведённые в Милане, были наполнены разнообразными занятиями. Леонардо написал несколько картин и знаменитую фреску «Тайная вечеря» и начал старательно и серьёзно вести свои записи. Тот Леонардо, которого мы узнаём из его заметок, - это архитектор-проектировщик (создатель новаторских планов, которые никогда не были осуществлены), анатом, гидравлик, изобретатель механизмов, создатель декораций для придворных представлений, сочинитель загадок, ребусов и басен для развлечения двора, музыкант и теоретик живописи.

После изгнания Лодовико Сфорца из Милана французами в 1499 году Леонардо уехал в Венецию, посетив по дороге Мантую, где участвовал в строительстве оборонительных сооружений, а затем вернулся во Флоренцию. В то время он был столь поглощён математикой, что и думать не хотел о том, чтобы взять в руки кисть. В течение двенадцати лет Леонардо постоянно переезжал из города в город, работая на знаменитого Чезаре Борджиа в Романье, проектируя оборонительные сооружения (так и не построенные) для Пьомбино. Во Флоренции он вступил в соперничество с Микеланджело; кульминацией этого соперничества стало создание огромных батальных композиций, которые два художника написали для Палаццо делла Синьория (также Палаццо Веккьо). Затем Леонардо задумал второй конный монумент, который, подобно первому, так и не был создан. Все эти годы он продолжал заполнять свои тетради. В них отражены его идеи, относящиеся к самым различным предметам. Это - теория и практика живописи, анатомия, математика и даже полёт птиц. В 1513 году, как и в 1499-м, его покровители были изгнаны из Милана…

Леонардо уехал в Рим, где провёл три года под покровительством Медичи. Подавленный и огорчённый отсутствием материала для анатомических исследований, он вынужден был заниматься экспериментами, которые ни к чему не приводили.

Французские короли, сначала Людовик XII, а затем Франциск I, восхищались произведениями итальянского Возрождения, особенно «Тайной вечерей» Леонардо. Поэтому неудивительно, что в 1516 году Франциск I, хорошо осведомлённый о разнообразных талантах Леонардо, пригласил его ко двору, который тогда располагался в замке Амбуаз в долине Луары. Как писал скульптор Бенвенуто Челлини, несмотря на то что Леонардо работал над гидравлическими проектами и планом нового королевского дворца, его основным занятием была почётная должность придворного мудреца и советника.

Леонардо умер в Амбуазе 2 мая 1519 года; его картины к этому времени были рассеяны в основном по частным собраниям, а записки пролежали в разных коллекциях, почти в полном забвении, ещё несколько веков.

Ранний период творчества:

Первая датированная работа Леонардо да Винчи (1473 г., Уффици) - маленький набросок долины реки, видимой из ущелья; с одной стороны расположен замок, с другой - лесистый склон холма. Этот набросок, сделанный быстрыми штрихами пера, свидетельствует о постоянном интересе художника к атмосферным явлениям, о которых он позднее много писал в своих заметках. Рисунок серебряным карандашом античного воина в профиль (середина 70-х годов XV века, Британский музей) демонстрирует полную зрелость Леонардо как рисовальщика; в нём искусно сочетаются слабые, вялые и напряжённые, упругие линии и внимание к постепенно моделированным светом и тенью поверхностям, создающим живое, трепетное изображение.

Не датированная картина «Благовещение» (середина 70-х годов XV века, Уффици), авторство которой было приписано Леонардо только в XIX веке, возможно, была написана им в соавторстве с Вероккьо. В ней есть несколько слабых моментов, например, слишком резкое перспективное сокращение здания слева или плохо разработанное в перспективе масштабное соотношение фигуры Богоматери и пюпитра. Однако в остальном, особенно в тонкой и мягкой моделировке, а также в трактовке туманного пейзажа с неясно вырисовывающейся на заднем плане горой, картина принадлежит руке Леонардо; это можно заключить из изучения его более поздних работ.

Картина Вероккьо «Крещение» (галерея Уффици) также не датирована, хотя предположительно может быть отнесена к первой половине 70-х годов XV века. Джорджо Вазари, один из первых биографов Леонардо, утверждает, что он написал фигуру ангела слева, повёрнутого в профиль. Голова ангела нежно моделирована светом и тенью, с мягким и тщательным изображением фактуры поверхности, отличающимся от более линеарной трактовки ангела справа. Кажется, что участие Леонардо в написании этой картины распространилось и на туманный пейзаж с изображением реки, и на некоторые части фигуры Христа, которые написаны маслом, хотя в других частях картины использована темпера.

«Портрет Джиневры деи Бенчи» (около 1478 г., Вашингтон, Национальная галерея) - возможно, первая картина Леонардо, написанная самостоятельно. В этом портрете он не стремится проникнуть во внутренний мир модели, однако как демонстрация прекрасного владения мягкой, почти монохромной светотеневой моделировкой эта картина не имеет себе равных. Сзади видны ветви можжевельника (по-итальянски - ginevra) и подёрнутый влажной дымкой пейзаж.

«Портрет Джиневры деи Бенчи» и «Мадонна Бенуа» (Санкт-Петербург, Эрмитаж), которой предшествовала серия крошечных набросков «Мадонны с младенцем», вероятно, являются последними картинами, законченными во Флоренции. Неоконченное полотно «Святой Иероним» очень близко по стилю к «Поклонению волхвов» и также может быть датировано временем около 1480 года. Эти картины созданы в одно время с первым из сохранившихся набросков военных механизмов. Получив образование художника, но стремясь быть военным инженером, Леонардо бросил работу над картиной «Поклонение волхвов» и устремился на поиски новых в Милан.

Зрелый период творчества:

Несмотря на то что Леонардо отправился в Милан в надежде на карьеру инженера, первым заказом, который он получил в 1483 году, было изготовление части алтарного образа для капеллы Непорочного зачатия - «Мадонна в гроте» (Лувр). Коленопреклонённая Мария смотрит на Младенца Христа и маленького Иоанна Крестителя, в то время как ангел, указывающий на Иоанна, - на зрителя. Фигуры расположены треугольником, на переднем плане. Кажется, что они отделены от зрителя лёгкой дымкой, так называемым сфумато (расплывчатость и нечёткость контуров, мягкая тень), которое отныне становится характерной чертой живописи Леонардо. За ними, в полутьме пещеры, видны сталактиты, сталагмиты и подёрнутые туманом медленно текущие воды. Пейзаж кажется фантастическим, однако следует помнить утверждение Леонардо о том, что живопись - это наука. Как видно из рисунков, выполненных в одно время с картиной, он основывался на тщательных наблюдениях геологических явлений. Это относится и к изображению растений: можно не только отождествить их с определённым видом, но и увидеть, что Леонардо знал о свойстве растений поворачиваться к солнцу.

В середине 80-х годов XV века Леонардо написал картину «Дама с горностаем» (Краковский музей), которая, возможно, является портретом фаворитки Лодовико Сфорца - Чечилии Галлерани. Контуры фигуры женщины со зверьком очерчены изгибами линий, которые повторяются во всей композиции, и это, в сочетании с приглушёнными красками и нежным оттенком кожи, создаёт впечатление идеальной грации и красоты. Красота Дамы с горностаем разительно контрастирует с гротескными набросками уродов, в которых Леонардо исследовал крайние степени аномалий строения лица.

В Милане Леонардо начал делать записи; около 1490 года он сосредоточил внимание на двух дисциплинах: архитектуре и анатомии. Он сделал наброски нескольких вариантов проекта центрального купольного храма. Леонардо нарисовал план и перспективные виды всего сооружения. Примерно в это же время он добыл череп и сделал поперечное сечение, впервые открыв пазухи черепа. Заметки вокруг рисунков свидетельствуют о том, что его в первую очередь интересовала природа и строение мозга. Безусловно, эти рисунки предназначались для чисто исследовательских целей, однако они поражают своей красотой и сходством с набросками архитектурных проектов в том, что и на тех, и на других изображены перегородки, разделяющие части внутреннего пространства.

Живя в Милане, Леонардо постоянно работал над проектом огромного конного монумента Франческо Сфорца, отца Лодовико, который должен был быть отлит из 90 т бронзы и помещён на шестиметровый пьедестал. Однако случилось так, что предназначенная для памятника бронза была использована для отливки пушек, а его глиняная модель была уничтожена в 1499 году при вторжении французов.

«Тайная вечеря»:

Размышления Леонардо о пространстве, линейной перспективе и о способах выражении разнообразных эмоций в живописи вылились в создание фрески, написанной в экспериментальной технике на дальней торцовой стене трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане в 1495–1497 годах. При помощи иллюзорных средств Леонардо расширил реальное пространство зала в область живописного пространства, с высоким столом, за которым сидят Христос и апостолы. Он изобразил тот момент, когда Христос сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Здесь Христос - центр композиции. Все средства использованы для того, чтобы подвести взгляд к фигуре Христа: и основные цвета одежды (красный и синий), и изображение Спасителя таким образом, что его силуэт выделяется на фоне окна. Фигура Иуды (четвёртый справа от Христа) смещена со своего обычного места с внешней стороны стола, что ещё более усиливает драматизм происходящего. Двенадцать апостолов распределены на четыре группы по трое и изображены либо склонёнными к Христу, либо отпрянувшими от него. Поскольку расположение тринадцати человек по одну сторону стола несколько неестественно, их прямое сопоставление поднимает эмоциональный накал, а уходящая в глубь перспектива (комната изображена в виде трапеции) создаёт эффект «выталкивания» фигур к зрителю. Возможно, черпая вдохновение у своего друга Луки Пачоли (ок. 1445–1517), для книги которого «О божественной пропорции» (1509) Леонардо сделал несколько иллюстраций, он выстроил композицию фрески по системе пропорций, аналогичной соотношениям музыкальных интервалов; эта идея впоследствии легла в основу творчества архитектора Андреа Палладио.

«Мона Лиза»:

Деятельность Леонардо в первое десятилетие XVI века была столь же разнообразна, как и в другие периоды его жизни. Несмотря на увлечение математикой, он продолжал заниматься живописью. В это время было создано полотно «Мадонна с Младенцем и святой Анной», и около 1504 года Леонардо начал работу над своей знаменитой картиной «Мона Лиза», портретом жены флорентийского купца. Этот портрет (он находится в Лувре) является дальнейшей разработкой типа, появившегося у Леонардо ранее: модель изображена по пояс, в лёгком повороте, лицо обращено к зрителю, сложенные руки ограничивают композицию снизу.

Одухотворённые руки Моны Лизы так же прекрасны, как лёгкая улыбка на её лице и первобытный скалистый пейзаж в туманной дали. Джоконда известна как образ загадочной, даже роковой женщины, однако эта интерпретация принадлежит XIX веку. Более вероятно, что для Леонардо эта картина была наиболее сложным и удачным упражнением в использовании сфумато, а фон картины - результат его исследований в области геологии. Вне зависимости от того, был ли сюжет светским или религиозным, пейзаж, обнажающий «кости земли», постоянно встречается в творчестве Леонардо.

«Мона Лиза» создавалась в то время, когда Леонардо был до такой степени поглощён изучением строения женского организма, анатомией и проблемами, связанными с деторождением, что разделить его художественные и научные интересы практически невозможно. В эти годы он зарисовал человеческий эмбрион в матке и создал последнюю из нескольких версий картины «Леда» на сюжет античного мифа о рождении Кастора и Поллукса от соединения смертной девушки Леды и Зевса, принявшего образ лебедя. Леонардо занимался сравнительной анатомией и интересовался аналогиями между всеми органическими формами.

Военные сооружения и общественная работа:

Из всех наук Леонардо более всего интересовали анатомия и военное дело. Почти для всех своих покровителей он создавал проекты оборонительных сооружений, которые им были крайне необходимы, поскольку в конце XV века усовершенствование пушек привело к тому, что вертикальные стены старого образца уже не выполняли своей оборонительной функции. Для защиты от пушек требовались стены с наклоном, земляные валы и разнообразные приспособления, при помощи которых можно было вести успешный оборонительный перекрёстный обстрел. Леонардо создал множество проектов, в том числе новаторский проект крепости с низкими, расположенными кругами тоннелями с амбразурами. Как и почти все его проекты в этой области, он не был осуществлён.

Важнейший из общественных заказов Леонардо был также связан с войной. В 1503 году, возможно, по настоянию Макиавелли, он получил заказ на фреску размером примерно 6 на 15 м с изображением битвы при Ангиари для зала Большого совета в палаццо делла Синьория во Флоренции. В добавление к этой фреске должна была быть изображена битва при Кашине, заказ на которую получил и Микеланджело; оба сюжета - героические победы Флоренции. Этот заказ позволил двум художникам продолжить напряжённое соперничество, начавшееся в 1501 году. Ни одна из фресок не была закончена, поскольку оба художника вскоре уехали из Флоренции: Леонардо - снова в Милан, а Микеланджело - в Рим; подготовительные картоны не сохранились.

Поздний период творчества:

Леонардо сделал несколько набросков на сюжет «Мадонна с младенцем и святой Анной». Впервые этот замысел возник во Флоренции; возможно, около 1505 года был создан картон (Лондон, Национальная галерея), а в 1508 году или несколько позже - картина, находящаяся ныне в Лувре. Мадонна сидит на коленях святой Анны и протягивает руки к Младенцу Христу, держащему ягненка; свободные, округлые формы фигур, обрисованные плавными линиями, составляют единую композицию.

На полотне «Иоанн Креститель» (Лувр) изображён человек с нежным улыбающимся лицом, появляющимся из полумрака фона; он обращается к зрителю с пророчеством о пришествии Христа.

В поздней серии рисунков «Потоп» (Виндзор, Королевская библиотека) изображены катаклизмы: огромные массы воды и ураганные ветры превращают деревья и скалы в щепки и песок. В записках содержится много повествований о Потопе, некоторые из них - поэтические, другие - бесстрастно описательные, третьи - научно-исследовательские: в них даётся трактовка таких проблем, как вихревое движение воды в водовороте, его мощность и траектория.

Для Леонардо искусство и исследовательская деятельность были взаимодополняющими аспектами его постоянного стремления наблюдать и фиксировать внешний вид и внутреннее устройство мира. Определённо можно утверждать, что он был первым среди учёных, чьи исследования дополнялись занятиями искусством.

Пять секретов Леонардо да Винчи:

1. Леонардо многое шифровал, чтобы его идеи раскрывались постепенно, по мере того как человечество до них «дозреет». Он писал левой рукой и невероятно мелкими буковками, справа налево, так что текст выглядел как бы в зеркальном отображении. Он говорил загадками, изрекал метафорические пророчества, обожал составлять ребусы. Леонардо не подписывал свои произведения, но на них есть опознавательные знаки. Например, если внимательно вглядываться в картины, можно обнаружить символическую взлетающую птицу. Таких знаков, видимо, немало, поэтому те или иные его сокрытые «детища» вдруг обнаруживаются на известных полотнах, через века. Так, например, было с «Мадонной Бенуа», которую долгое время, в качестве домашней иконы, возили с собой странствующие актёры.

2. Леонардо открыл принцип рассеяния (или сфумато). Предметы на его полотнах не имеют чётких границ: всё, как в жизни, размыто, проникает одно в другое, а значит, дышит, живёт, пробуждает фантазию. Чтобы овладеть этим принципом, Леонардо советовал упражняться: разглядывать возникающие от сырости пятна на стенах, пепел, облака или грязь. Он специально окуривал дымом помещение, где работал, чтобы в клубах отыскивать образы. Благодаря эффекту сфумато появилась мерцающая улыбка Джоконды: в зависимости от фокусировки взгляда зрителю кажется, что героиня картины улыбается то нежно, то как бы зловеще. Второе чудо «Моны Лизы» в том, что она «живая». На протяжении веков её улыбка изменяется, уголки губ поднимаются выше. Точно так же Мастер смешивал знания разных наук, поэтому его изобретения со временем находят всё больше применений. Из трактата о свете и тени происходят начала наук о проникающей силе, колебательном движении, распространении волн. Все его 120 книг рассеялись по свету и постепенно открываются человечеству.

3. Леонардо предпочитал метод аналогии всем другим. Приблизительность аналогии - это преимущество перед точностью силлогизма, когда из двух умозаключений неизбежно следует третье. Зато чем причудливее аналогия, тем дальше простираются выводы из неё. Взять хотя бы знаменитую иллюстрацию мастера, доказывающую пропорциональность человеческого тела. Фигура человека с раскинутыми руками и раздвинутыми ногами вписывается в круг, а с сомкнутыми ногами и приподнятыми руками - в квадрат. Такая «мельница» дала толчок разнообразным выводам. Флорентиец оказался единственным, кто создал проекты церквей, в которых алтарь помещается посередине (символизируя пуп человека), а молящиеся - равномерно вокруг. Этот церковный план в виде октаэдра послужил ещё одному изобретению гения - шариковому подшипнику.

4. Леонардо любил использовать контрапост, создающий иллюзию движения. Все, кто видел его скульптуру гигантского коня в Корте Веккио, невольно меняли свою походку на более раскованную.

5. Леонардо никогда не спешил закончить произведение, ибо неоконченность - обязательное качество жизни. Окончить - значит убить! Медлительность творца была притчей во языцех, он мог сделать два-три мазка и удалиться на много дней из города, например, благоустраивать долины Ломбардии или создавать аппарат для ходьбы по воде. Почти каждое из его значительных произведений - «незавершёнка». У мастера был особый состав, с помощью которого он на готовой картине будто специально делал «окна незаконченности». Видимо, так он оставлял место, куда бы сама жизнь могла вмешаться и что-то подправить…

«100 великих феноменов», Непомнящий Николай, 2007г.

Феномен Мельпомены

(объяснительная)

Осознавая неизбежность происходящего, пишу я эту записку – наверное, последнее моё произведение, если можно так его назвать. В нём я изложу события, навеки разделившие нас с вами.

Начну с болезни, ведь именно в процессе неё развились мои способности к сочинительству. Безусловно, и раньше я придумывал истории, которые записывал на бумаге, однако случалось это крайне редко, а текстам моим не хватало ни правдоподобия, ни смысла.

Недуг обнаружился внезапно. Где и каким образом я заразился им?.. Внутренние рассуждения на эту тему скорее не печалили меня, а подталкивали к созданию нового рассказа. Там в аллегорической форме изложил я свои переживания. Не смею судить, но, кажется, получилось недурно.

Тогда я не знал не только завязки уготованного мне сюжета, но и его финала.

А чуть погодя возникла необычная идея – величайшая из всех, что когда-либо рождались в моей голове. Я задумал написать роман. Крупное творение должно было наконец предъявить миру меня как полноценного автора. Несколько друзей – единственные, кто признавал мои литературные достижения, - одобрили это начинание. Воодушевлённый их поддержкой, я уже готовился приступить к работе над первой главой… вот только у судьбы имелись совершенно иные планы.

Грубо прервав размышления сына, связанные с фабулой большого труда, в комнату ворвался отец.

- Как ты смел врать мне! – загромыхал он с порога.

Одно время я пытался скрыться от деспотичной опеки родителя в другом городе. Как и всегда, ничего не вышло: созависимость опять победила.

- О чём ты, папа? – спросил я, хотя догадывался, что грозный родственник имеет в виду.

- Ты болен!

- Я знаю…

- А почему этого не знаю я?! Я бы до сих пор пребывал в неведении, если бы не заметил в раковине кровь, которую ты забыл смыть! Так вот, значит, что представляет собой твой «обычный кашель»!.. Чем заниматься дурацким бумагомарательством, лучше бы позаботился о собственном здоровье! Или, быть может, жизнь не дорога тебе?

- Моя жизнь и моё призвание – написание прозы.

- Вздор! Раньше ты говорил, что стихи – твоя стезя. И что же? Ты не смог закончить ни одного стихотворения!

- Рассказы даются мне лучше. Я опубликовал два или три и надеюсь…

Отец не стал дослушивать.

- Два или три! – вскричал он. – А ну сейчас же собирайся – ты идёшь к врачу!

- Папа, пожалуйста…

Но отец молча развернулся и ушёл.

Я попытался собраться с мыслями, вернуться к оставленному занятию – не получилось.

- Долго мне ждать? – раздался из коридора зычный недовольный голос.

Доктор принял нас без очереди: отец, подобно любому еврею, обладал как деньгами, так и связями, которые зачастую невозможны без достаточных материальных средств.

Обследовав меня, врач изумлённо поинтересовался:

- Почему же вы не обратились к нам раньше?

- Творчество помешало, - саркастически ответствовал отец.

- Вы пишете?

- Он пишет. – Родитель кивнул в мою сторону.

- О-о, - протянул медик. – Есть ли успехи?

Я не нашёлся, что сказать.

- Хорошо, - прервал молчание эскулап. – Случай непростой, но мы вас вылечим. Вам крайне повезло, что из Америки, буквально вчера, наконец доставили необходимое оборудование.

- Вот оно, - прошептал я, думая о своём.

- Простите?

- Название для моего романа!

Отец бросил на меня недовольный, едва ли не свирепый взгляд. Я заметил это и понял, что неприятностей не избежать.

Мои предчувствие и опыт вновь безошибочно предсказали будущее.

Не успели мы с отцом вернуться домой, как я очутился в центре водоворота из нравоучений и упрёков. Мне не хотелось бросать письмо – пусть и на короткий срок, пускай и ради заботы о себе, - но перечить я не имел ни желания, ни права.

Решив, что как-нибудь выужу пару свободных часов для своего призвания, я согласился на лечение. Возможно, придётся писать ночью, но иного выхода я не видел.

В короткий, по меркам современной медицины, срок меня избавили от заболевания, считанные дни назад считавшегося смертельным, - помогла внутривенная терапия. С одной стороны, я был весьма благодарен врачам, тогда как с другой, за последнее время я не написал ни строчки: слишком выматывался, чтобы заниматься творчеством, да и обстановка палаты не дарила вдохновения. По сути, большую часть дня я проводил на обследованиях и лечении.

А затем произошла вещь сколь ужасная, столь и неотвратимая. К несчастью, верная догадка посетила меня чересчур поздно.

В тот день отец, обрадованный результатами лечения, отправился в больницу, дабы выразить признательность медперсоналу. С собой он прихватил полдесятка бутылок недешёвого алкоголя. Я же, с его позволения, остался дома – набираться сил. Обрадованный, я сел за стол, придвинул чистый лист бумаги, взял перо… и вдруг испытал прозрение: более я не напишу ни единой художественной строчки! Ни слова. Ни буквы или знака… Предельно чёткое чувство пронзило меня насквозь: вошло через голову и вышло через пятки, словно молния. Ударивший прямо в меня мощнейший электрический разряд, который безжалостно испепелил мою музу – а вместе с ней все чаяния и идеи, всю ненапрасность жизни!..

Я ещё и ещё брал в руки перо, потом откладывал и брал опять. На белом листе, теперь удивительно схожем с моим пустым существованием, не появилось даже кляксы.

- Папа, что ты наделал!

Двое, терапевт и гость, мило беседовали, когда я ворвался в кабинет и выкрикнул эти слова.

- Что стряслось? – моментально уничтожив дружескую улыбку, которой он одаривал медика, мрачно осведомился отец.

- Ты убил её! Вы убили её!

- Кого? – задал вопрос недоумевающий врач.

На глаза навернулись слёзы, и я с трудом произнёс святое для меня имя:

- Мельпомену!

- Ничего не понимаю. – Эскулап покачал головой. – Мы же вылечили вас от туберкулёза…

- Это был не он! Я заболел талантом! Заболел, а вы – вы оба – безжалостно расправились с ним!

- Анализы показали, что ваш диагноз, определённо, туберкулёз, - уверенно возразил врач.

- Сын, уходи, не позорься, - процедил сквозь зубы отец.

- Надежда пропала, - ничего не слыша, говорил я, - и непосильно жить в полном одиночестве и бездействии, жить без Мельпомены!

- Да что ты плетёшь! – взорвался отец, когда его и без того крошечное терпение окончательно иссякло. – Какая, к чёрту, Мельпомена?! Ты, по крайней мере, можешь жить! Доктора подарили тебе счастливое будущее! И на работе тебе, обалдую, не дали от ворот поворот, а прибавили зарплату! Даст Бог, выйдет из тебя человек, отыщешь себе подходящую женщину, наплодите с ней детишек в браке и будете воспитывать – вот истинное призвание каждого человека! А не какие-то больные фантазии!

- Может, и больные… - Голос надломился: опустошённость, поселившаяся в груди, без остатка съедала чувства и стремления. Справиться с собой удалось – с трудом, но удалось, - и моя безразличная речь зачем-то продолжилась: – Только это мои фантазии… часть меня… навечно утерянная… Отныне я один, и ни уехать… из Праги… ни…

Мысль ускользала; врач решил окончить её по-своему:

- Мы вылечили вас от неминуемой гибели. Вам бы не находить себе места от радости, а не метать обвинения в адрес родного отца! Не понимаю я вашего недовольства, герр Кафка…

Вот как всё и было. Засим прощаюсь с вами, дорогие читатели.

Подписано

Франц Кафка,

Прага,

4 июня 1924 года