Как историки объясняют, почему Россия присоединила Сибирь быстрее Китая?

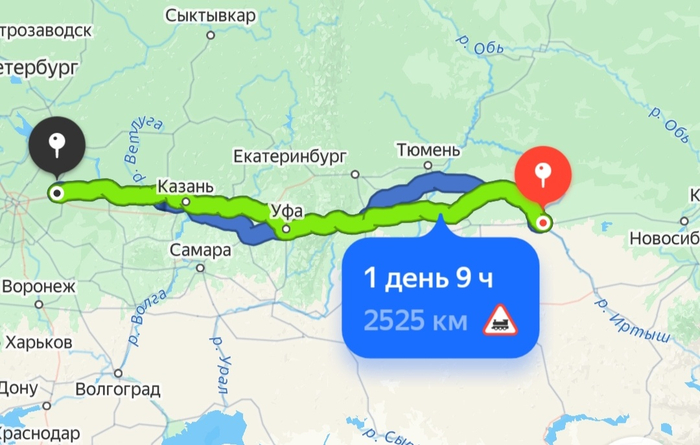

Из Центральной России, скажем из Владимира, до Омска расстояние составляет 2500-2600 километров.

От Владимира до Новосибирска свыше 3000 км. Даже по сегодняшним меркам это приличные расстояния.

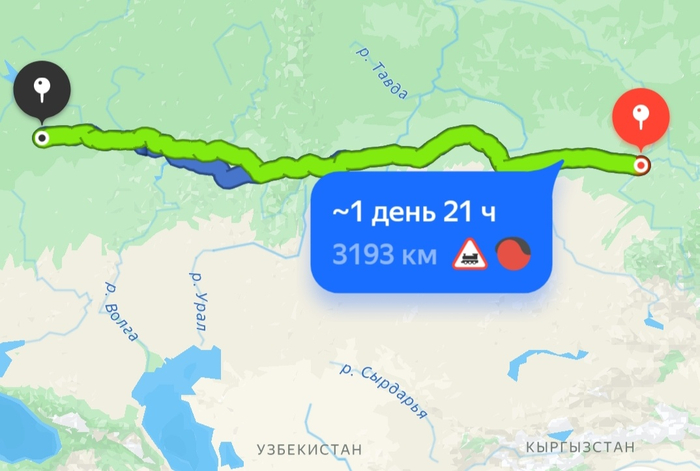

А вот от Китая до Сибири чуть поближе, смотря от какой точки считать.

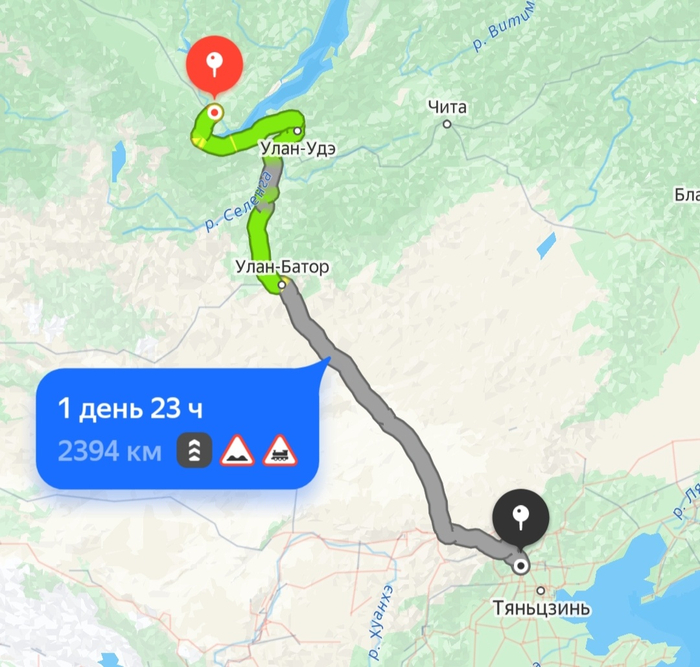

Если от Пекина до Иркутска, то всего 2300 км.

А если от приграничья с Монголией или через горы на Алтай, то ещё ближе. Добираться точно быстрее, чем из Центральной России и даже Южного Поволжья.

Китайцы при желании и с учётом форы в 4000 лет могли бы дойти гораздо быстрее нас (Китаю по разным оценкам до 5000 лет, а России чуть больше 1000).

Возникает вопрос, почему Китай, у которого Сибирь фактически под боком, не воспользовался шансом и не присоединил этот богатейший регион ещё до появления России в тех местах? Даже если не брать совсем древний Китай, то у китайцев было как минимум 1500 лет, чтобы заполучить мировую кладовую.

Но они этим шансом не воспользовались, зато наши предки за пару сотен лет присоединили все от Урала до Сибири. Почему так? Если почитать некоторых историков и разные тематические блоги, то называются разные причины:

В Сибири трудно выращивать рис и чай, поэтому китайцам такой климат не подошёл;

Все, что лежало северо-восточнее от священной реки "Хуанхэ", считалось мертвой землёй, поэтому китайцы туда не пошли;

Китай изначально хотел защититься горами и морями, как природными преградами от своих противников, поэтому Сибирь для этих целей не подошла.

Наверное эти причины имеют место быть, но не как первостепенные. Есть иные оценки.

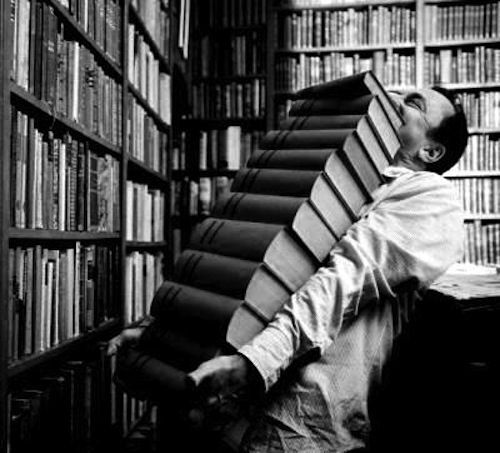

Подсказку можно найти у нашего историка Льва Николаевича Гумилёва (доктор исторических наук и автор огромной серии книг). Если кратко, то Гумилёв выдвинул гипотезу, что китайцы не стали осваивать Сибирь, потому что каждые сто лет страшно воевали друг с другом, и постоянные междоусобицы просто не позволяли им думать об экспансии северных территорий.

Если открыть хронологию войн Китая, то даже в России многие удивятся. Китай воевал в разы чаще, чем Россия. Хотя наша страна с небольшими перерывами, но фактически воюет свыше 750 лет. Китай в принципе воюет всю свою историю существования. Разница лишь в том, что Россия в основном бьётся с иноземцами, а китайцы между собой.

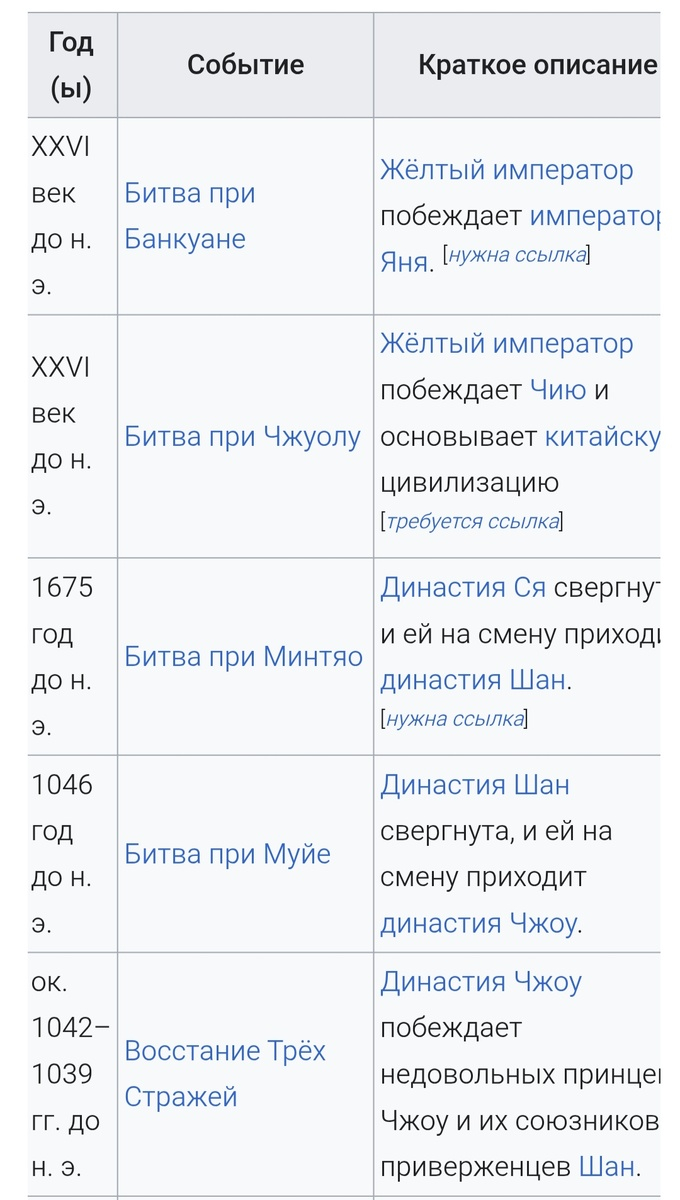

Вот только несколько примеров из древней истории самых первых войн:

"Жёлтый Император побеждает Яня... династия Тяня побеждает Шаня...Шань побеждает Чжоу...". И так до бесконечности.

И вот таких войн, битв и сражений на три десятка страниц. Они действительно лупили друг друга без остановки.

В средние века происходило ровно тоже самое. Да далеко ходить не нужно...20 век....Гражданская война в Китае шла большую часть столетия. Сравните с Россией.

У нас десятки русско-турецких, русско-шведских, русско-персидских войн....Россия изначально выстраивалась как держава-исследователь, страна-первопроходец, государство, нацеленное на внешний мир.

Китай же, согласно оценкам специалистов, является замкнутой Цивилизацией, государство обращённое внутрь себя. Это заметно и по языку, и по культуре, и по войнам. Хотя как только междоусобицы заканчиваются, Китай собирается и начинает внешнюю экспансию. Чаще торговую, как ту, что мы наблюдаем сегодня.

Если версия Гумилёва верна, то самое слабое место Китая - это междоусобицы и внутренние конфликты, которые провоцировались как внутренней элитой, так и внешними силами.

Ну а пока китайцы разбирались между собой, им было невдомёк, что Сибирь вон какая. За 1500 лет они не сообразили, зато наши, по историческим меркам, как метеоры управились.

Правда ли, что после Исламской революции 1979 года Иран превратился из светской страны в религиозную?

Мы тут недавно разбирали фейковую новость об отмене необхоимого ношения хиджаба в Иране (Правда ли, что в Иране отменили обязательное ношение хиджаба?). В этом контексте показалось важным рассказать про Исламскую революцию и как обстояли дела с религией у иранцев до 1979 года.

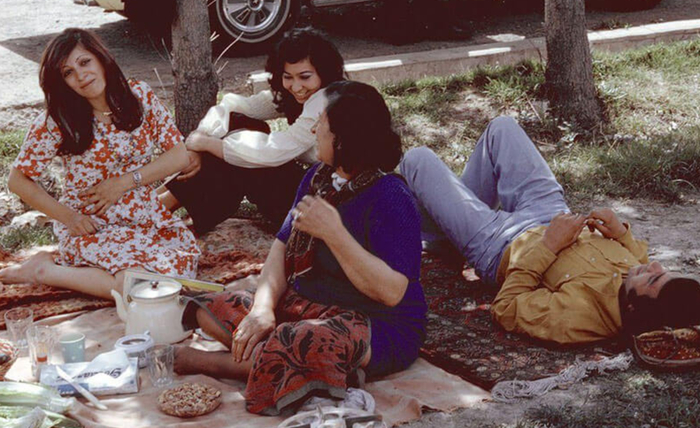

В интернете можно увидеть подборки фотографий и материалы, утверждающие, что революция 1979 года превратила Иран из светской и европеизированной страны в религиозное и репрессивное государство. Например, в материале на портале «Историк» говорится, что после революции «все женщины поголовно сменили лёгкие открытые платья с мини-юбками на хиджабы и чадру». В другой статье утверждается, что «народ Ирана предпочёл вестернизации строгое следование религиозной традиции и политическую власть мусульманского духовенства». Иногда фотографии из Ирана включаются в обобщающие подборки, ставящие своей целью описать изменения в обществе под влиянием религии. Подобные публикации и коллажи распространены и за пределами российского сегмента интернета.

Для понимания контекста обсуждаемых изображений необходим довольно обстоятельный по меркам публикации в интернете исторический экскурс. В 1925 году правителем Ирана стал шах Реза, что ознаменовало начало новой династии — Пехлеви. За полтора десятилетия его правления (до 1941 года) в стране происходят значительные изменения в социальной, экономической и политической сферах. В научных работах характер этих изменений нередко определяют как авторитарную модернизацию, а также сопоставляют с преобразованиями того же времени в Турции под началом Мустафы Кемаля Ататюрка. Среди результатов преобразований можно выделить построение в Иране государства в его тогдашнем европейском понимании (бюрократия, систематизация налогов и тарифов, годовой бюджет и др.), появление судебной системы, устроенной по европейским образцам, модернизация армии и т. д. В стране вводится обязательное ношение европейской одежды для мужчин (исключения должны были подтверждаться специальным разрешением), а в 1936 году женщинам запрещают носить на публике все типы одежды, соответствующие исламскому дресс-коду. Подобные меры (вкупе с ограничениями в сфере публичной религиозности) ограничивали традиционно мощный для Ирана авторитет духовенства и вызывали протесты (наиболее известные из них — протесты августа 1935 года в мечети Гохаршад).

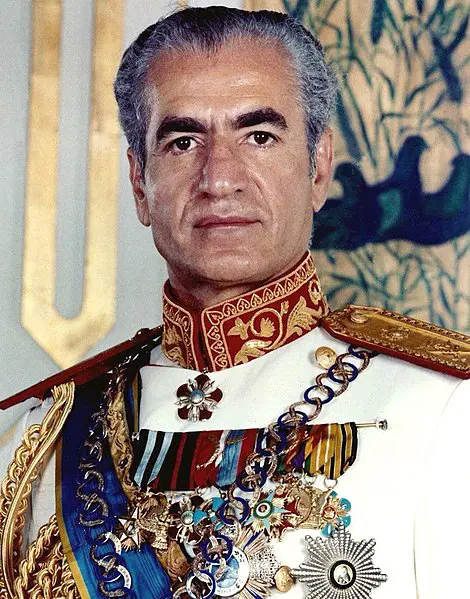

В 1941 году Реза-шах под давлением союзников Второй мировой войны отрекается в пользу своего сына Мохаммада-Резы. Новый шах отменяет ряд наиболее одиозных запретов (в частности, допускает ношение традиционных одежд), объявляет политическую амнистию и допускает к политической жизни критиков своего отца. В 1949 году после покушения на него запрещается деятельность самой мощной оппозиционной силы — коммунистической партии «Туде». Зачистка политического поля проходит после организованного в августе 1953 года силами ЦРУ и МИ-6 переворота против премьера Мохаммада Мосаддыка, получившего огромную власть на фоне нефтяного кризиса и имевшего широкую поддержку. C этого момента начинается укрепление власти шаха: в 1957 году создана тайная полиция САВАК и объявлено об установлении двухпартийной системы, окончательно сложившейся к 1963 году (как шутили иранцы, эти две партии назывались «Да, господин» и «Слушаюсь, господин»).

Переход к двухпартийной системе объясняется в том числе необходимостью политической стабильности в рамках проведения серии реформ, получивших название «Белая революция». Эти преобразования должны были создать в Иране класс мелких собственников, допустить работников к участию в прибыли предприятий, значительно расширить права женщин. Одним из главных критиков реформ становится будущий лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни. Его несколько раз арестовывают, после чего решают депортировать из Ирана. Хомейни продолжает антишахскую деятельность из-за границы. В Иране традиционные шиитские институты сталкиваются с политикой, направленной на подрыв их авторитета. В частности, новоявленные священнослужители должны получать богословское образование в университетах для того, чтобы иметь разрешение на свою деятельность (ранее подобные разрешения находились в ведении шиитских семинарий).

Наращивание добычи нефти и головокружительный рост цен после Войны Судного дня значительно увеличивают доходы Ирана и открывают дорогу мечтам шаха о «великой цивилизации»: иранская империя под его управлением должна стать такой же важной силой в мире, какой была древняя империя Ахеменидов. В последнее десятилетие правления Мохаммада-Резы всё больше усиливается «культ личности»: сам он принимает титул арьямехр («солнце ариев»), его портреты размещаются повсюду, а за любой критикой в его адрес следит САВАК через широкую сеть осведомителей. Венцом «имперских амбиций» шаха можно считать три события: помпезное празднование 2500-летия иранской монархии в 1971 году, переход на «имперский календарь» вместо солнечной хиджры и роспуск всех партий и объединений и учреждение вместо них одной правящей партии «Растахиз» в 1975-м.

При этом нельзя назвать самого Мохаммада-Резу, как, впрочем, и его отца, нерелигиозным человеком. Он совершал паломничество в Мекку, а также неоднократно рассказывал о своём религиозном опыте. Мохаммад-Реза говорил, что с самого детства чувствовал присутствие Бога, а также испытывал видения Али — двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, чрезвычайно почитаемого среди шиитов. Важно отметить, что сообщения о подобном визионерском опыте иранских монархов широко распространены. Один из биографов шаха Мартин Зонис пишет, что Мохаммад-Реза верил в то, что Бог оберегает и направляет его в течение всей жизни. Другой вопрос, что подобные заявления рассматривались даже близкими к нему людьми не как проявление религиозности, а как политический инструмент легитимации его власти и попытку противопоставить его авторитет традиционному авторитету духовенства.

В то же самое время в Иране, несмотря на упомянутые выше ограничения со стороны государства, продолжали функционировать и пользоваться большой популярностью шиитские религиозные институты. Налаженная система пожертвований гарантировала их существование независимо от намерений государства, а связи с другими традиционными институтами обеспечивали широкую народную поддержку. В частности, речь идёт о «поддержке базара», то есть ситуации, когда крупные торговцы жертвуют деньги религиозным деятелям и институциям, а те в ответ используют свой авторитет в отстаивании интересов этих торговцев. Большая часть религиозных деятелей (Бехешти, Хаменеи, Махдави-Кани, Рафсанджани, Рухани), участвовавших в антишахской пропаганде в 1960–1970-х годах, сыграли важную роль в революционном движении, а впоследствии занимали крупные посты в Исламской Республике.

В ходе переписей населения, проводившихся с 1956 по 1976 год, подавляющее большинство населения Ирана декларировало свою принадлежность к исламу. При всём возможном недоверии к официальной статистике (как, например, в случае с современной переписью населения) вряд ли «секуляристское» государство, как часто называют Иран эпохи Пехлеви, стало бы публиковать данные о том, что 99% его населения являются верующими.

Если же перейти от анализа политических и социальных обстоятельств к самим изображениям, которые призваны их проиллюстрировать, то важно отметить, что зачастую они извлечены из первоначального контекста и погружены в новый, не имеющий ничего общего с оригинальным.

Это, например, касается семейных дореволюционных фотографий вроде «Каспийской девушки», активно циркулирующей по разнообразным интернет-фотоколлекциям. Исследовательница Эми Малек, обсуждая такие фотографии, использует термин «кликбейтный ориентализм». Она утверждает, что семейные фотоснимки из дореволюционного Ирана, определённым образом аранжированные и размещённые на популярных сайтах, служат своего рода «подлинным "свидетельством", призванным подчеркнуть сходства и различия, пугающие зрителей и заставляющие их задуматься о тех опасностях, которые несут современные иранцы западной демократии».

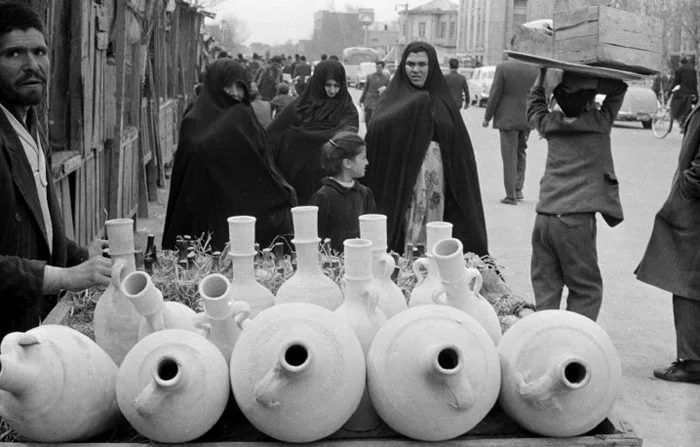

Действительно, эти дореволюционные фотографии, чаще всего снятые на центральных улицах Тегерана и других крупных городов страны, создают у зрителя искажённую картину, предлагая ему сделать очевидный выбор из простой альтернативы. Правда, в такую чёрно-белую картинку вряд ли укладываются дореволюционные фотографии религиозной процессии в Кашане, трущоб неподалёку от Тегерана (которые существуют и по сей день) или женщин в хиджабе. Точно так же можно обратить внимание на снимки иранской провинции 1950-х годов, сделанные Инге Морат (некоторые из них колоризированы), на которых вряд ли удастся найти веселящихся женщин в платьях и мини-юбках.

Иран был и остаётся чрезвычайно многоукладной страной. Правда, последние 40 лет восприятие этой многоукладности искажается из-за введённых после Исламской революции норм, законодательно закрепляющих соблюдение предписаний ислама, в том числе в области одежды. Эти предписания касаются и женщин, и мужчин, но многие соблюдали их и до 1979 года. Во время революции религия вновь вышла в публичное поле, из которого её пытались вытеснить монархи династии Пехлеви, а шиитские символы и ритуалы стали важнейшим инструментом легитимации нынешнего иранского режима.

Ключевое визуальное различие для внешнего наблюдателя по большому счёту состоит в том, что после 1979 года в области одежды исчезла возможность выбора, зато возможность выбора, как ни странно, появилась в политической сфере, где установились демократические, пусть и с определенными оговорками, процедуры и сменяемость власти.

Наш вердикт: полуправда

«Проверено» в Телеграм

В сообществе отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Боты

Мне одному кажется, или боты уже стали минусить комменты?

И клоунов лепить

Правда ли Бунин перестал общаться с Чеховым из-за того, что тот посоветовал ему пить меньше водки?

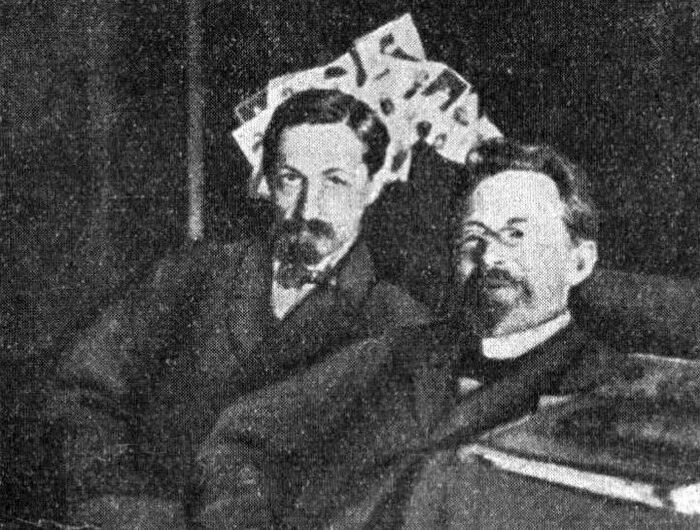

Журнал «Нева», № 49, 1914. С. 949., Public domain, via Wikimedia Commons

В Сети популярна история о том, что писатели дружили много лет, пока Бунин не пожаловался Чехову на свою нелёгкую жизнь, а тот вместо сочувствия призвал его пить поменьше водки. Мы решили проверить, происходило ли что-то подобное в действительности.

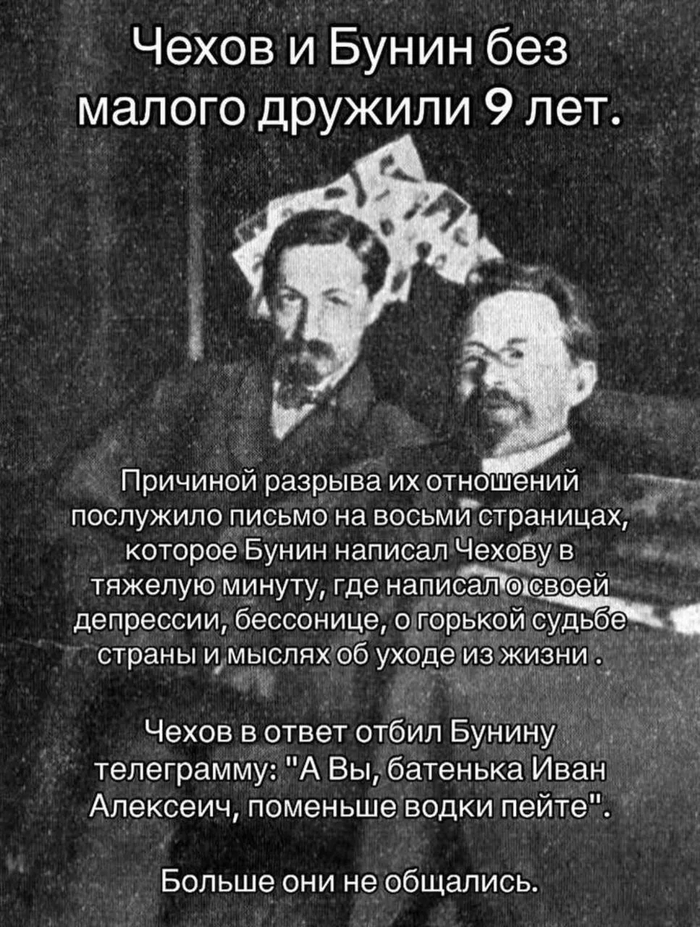

Вирусный текст о разрушившейся дружбе писателей в большинстве публикаций полностью звучит так: «Чехов и Бунин очень дружили. Причиной разрыва их отношений послужило письмо на восьми страницах, которое Бунин написал Чехову в тяжёлую минуту, где излил душу по полной программе: написал о своей депрессии, о потере смысла жизни, о творческом кризисе, о горькой судьбе страны, о бессоннице, безысходности и мыслях о самоубийстве. Чехов в ответ отбил Бунину телеграмму: "А Вы, батенька Иван Алексеич, поменьше водки пейте". Больше они не общались». В некоторых публикациях текст чуть отличается, но весьма незначительно — например, опущены какие-то отдельные слова или уточняется, что до размолвки писатели дружили девять лет. Делятся историей об отношениях Чехова и Бунина пользователи соцсетей («ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники», X), блог-платформ («Дзен», LiveJournal), форумов и сервисов вопросов и ответов. Встречается этот текст также на сайтах цитат и афоризмов и в СМИ.

Антон Чехов и Иван Бунин действительно близко дружили — это отражено как в воспоминаниях самих писателей и их современников, так и в переписке между литераторами. Они познакомились в конце 1895 года и, судя по датам отправленных писем, общались вплоть до смерти Чехова в 1904 году. Вся сохранившаяся переписка тщательно изучена, письма Бунина и Чехова можно найти как в многочисленных изданиях собраний сочинений обоих писателей, так и онлайн в интернете.

В начале января 1904 года, за несколько месяцев до смерти Чехова, они продолжали обмениваться письмами, и, судя по тёплому тону посланий, никакого конфликта между писателями не было. «Проверено» не удалось найти ни письма Бунина Чехову на восьми страницах с жалобами на жизнь, ни ответного послания с советом перестать пить водку. Более того, уже спустя несколько десятилетий после смерти драматурга Бунин писал:

«У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За всё время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать своё превосходство и всегда любил моё общество».

Выходит, никакой обиды на Чехова Бунин, судя по всему, не испытывал.

Тем не менее в воспоминаниях Бунина есть эпизод, похожий на ситуацию из вирусного текста. Вот только совет отказаться от водки Чехов дал вовсе не ему. Бунин писал о своём друге:

«Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом. К "высоким" словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нём: "Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте»"».

Следовательно, Бунин в своих воспоминаниях о писателе пересказывал чужую историю, не имеющую к нему самому никакого отношения.

В каких именно мемуарах Бунин прочитал об этом эпизоде, достоверно установить не удалось. Однако писатель Борис Лазаревский в своих воспоминаниях о Чехове упоминал отдалённо похожий разговор:

«В следующий раз я совершенно случайно встретился с Чеховым на пароходе, шедшем в Ялту. После обеда мы подошли к борту. Чехов стал расспрашивать меня, как я распределяю свой день и пью ли водку.

— Берегите, берегите здоровье и не пейте каждый день водки. Ничто не тормозит так работы писателя, как водка, а вы только начинаете…

— Да я и не пью водки. Меня заедает другое — это вечный самоанализ. Благодаря ему бывали отравлены лучшие моменты…

— Отучайтесь от этого, отучайтесь. Это ужасная вещь».

Самая ранняя публикация вирусного текста о разрыве дружбы между Чеховым и Буниным (и в целом этой истории в таком изложении), которую удалось найти «Проверено», — пост в LiveJournal блогера, политика и экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной от 30 мая 2007 года. Все последующие публикации практически слово в слово повторяют текст поста о жалобах Бунина и ироничном ответе Чехова. В комментариях пользователи попытались выяснить, откуда взялась информация об этом эпизоде биографии писателей. Митина ответила, что нашла её в мемуарах, и обещала прислать ссылку на источник — правда, так этого и не сделала (по крайней мере, в комментариях под этим постом).

Таким образом, история о совете Чехова другому писателю не пить водку хоть и не совсем выдумана интернет-пользователями, как это часто бывает, а основана на реальных воспоминаниях о драматурге, но сильно искажена. Чехов действительно советовал отказаться от водки, но вовсе не Бунину и не в ответ на жалобы на жизнь, а потому что считал, что водка тормозит работу писателя.

Судя по всему, сначала историю исказил сам Бунин, прочитав её в воспоминаниях Лазаревского и впоследствии неверно пересказав. А затем интернет-пользователи, узнав о ней из воспоминаний Бунина, представили её как диалог между ним и Чеховым. Так как в воспоминаниях современников драматурга не упоминается разрыв многолетней дружбы из-за этого чеховского совета, по всей видимости, эта деталь была добавлена для большего драматизма

Наш вердикт: большей частью неправда

«Проверено» в Телеграм

В сообществе отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Давайте делать что-то, чтоб не сойти с ума!

Есть поэты, которых можно читать в течение всей жизни, возвращаясь к ним снова и снова, открывая их для себя заново, есть такие, которых следует прочитать в определённом возрасте, взять у них всё, что можно и начать двигаться дальше.

А есть такие, значимость которых по-настоящему начинаешь осознавать, только имея определённый жизненный опыт или на определённом повороте истории, когда вдруг оказывается, что именно их слова тебе в чём-то помогут, что-то тебе объяснят.

Так, кажется, случилось с известным советским поэтом Борисом Чичибабиным. В годы моей юности – во второй половине 80-х годов, когда впервые после долгого перерыва стали появляться публикации его произведений, самой созвучной времени оказалась строчка-лозунг «Давайте делать что-то, чтоб не сойти с ума!». В ней было самое главное, что требовалось от современников – призыв к активной жизненной позиции, к творческому преобразованию мира. Может быть, поэтому в чичибабинских стихах многим виделась прежде всего лобовая публицистика, а сам автор казался, пусть и талантливым, но последователем Евтушенко.

На самом деле подобное мнение было глубоко ошибочным. И хоть Чичибабин первую волну популярности пережил в 60-х годах, но судьба его складывалась гораздо сложнее, чем у большинства звёзд «шестидесятнической» литературы. Он был старше их всех на десять лет, успел и повоевать в Великую Отечественную, и пострадать от послевоенных сталинских репрессий. Закалённый многими испытаниями, поэт после окончания «оттепели» не пошёл на те компромиссы, которые позволили себе многие собратья по перу, и потому был запрещён на долгие годы. Некоторое время публиковался в самиздате, читал свои стихи на квартирниках, записи которых расходились по стране в виде магнитофонных пленок, а после оказанного на него давления со стороны КГБ, вообще затаился, не прекращая, впрочем, творчества.

И развал СССР со всеми сопутствующими последствиями им был воспринят крайне болезненно, несмотря на позднее признание, выход книг и пластинок. Человек сохранял верность своим принципам при любых режимах, при любых обстоятельствах.

А ставить жёсткие вопросы о нравственном выборе, о том, какое место интеллигентный человек должен занимать в сегодняшнем мире, он умел. Процитированная выше строчка, между прочим, появилась на свет ещё в годы, когда делать хоть что-нибудь не хотел никто, не желая высовываться и брать на себя ответственность. Вообще, лучшие свои вещи Чичибабин написал именно в 70-х, и стихотворение, предлагаемое вашему вниманию сегодня – тоже.

В нём автор рисует судьбу творческого человека как путь, полный страданий, которые дано выдержать далеко не каждому. Однако это – сознательный выбор настоящего художника. Используя крамольную для тех времён религиозную символику, поэт говорит о творчестве как о служении высоким идеалам и о готовности принять всё, что ему выпадет.

А вы свой творческий путь видите так же? Готовы ли вы к любым жертвам ради того, чтобы сказать миру своё слово правды?

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Между печалью и ничем

Между печалью и ничем

мы выбрали печаль.

И спросит кто-нибудь «зачем?»,

а кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,

смеясь, махнет рукой.

А нам не время объяснять

и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,

на тысячу земель,

и в нас не меркнет горний свет,

не сякнет Божий хмель.

Нам — как дышать,- приняв печать

гонений и разлук,-

огнем на искру отвечать

и музыкой — на звук.

И обреченностью кресту,

и горечью питья

мы искупаем суету

и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,

чтоб некогда Господь

простил нам творческую спесь

и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,

пока стучат сердца,

и знать, что нету у пути

ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,

лаская тишиной,

мы лишь на несколько минут

забудемся душой.

И снова — за листы поэм,

за кисти, за рояль,-

между печалью и ничем

избравшие печаль.

Автор статьи: Олег Гальченко

Источник публикации: литературное сообщество СоНеТ