Франко-Таиландская война 1940-41 гг. Колониальная - с неожиданным исходом (часть 1)

"Честолюбивое азиатское пограничное государство нанесло поражение колонии, потерявшей связь со своей европейской метрополией, что сделало невозможным переброску подкреплений".

(Адмирал Жан Деку, генерал-губернатор Французского Индокитая в 1940-45 гг.)

Из собрания Королевского военного музея Таиланда. Форма одежды вооруженных сил на 1940 г.:

Слева направо: офицер пехоты в полевой форме и "адриановском" шлеме, моряк, пилот ВВС в полетном снаряжении, старший офицер в парадной форме, офицер ВВС в облегченной форме. Детишки - из современности ;)

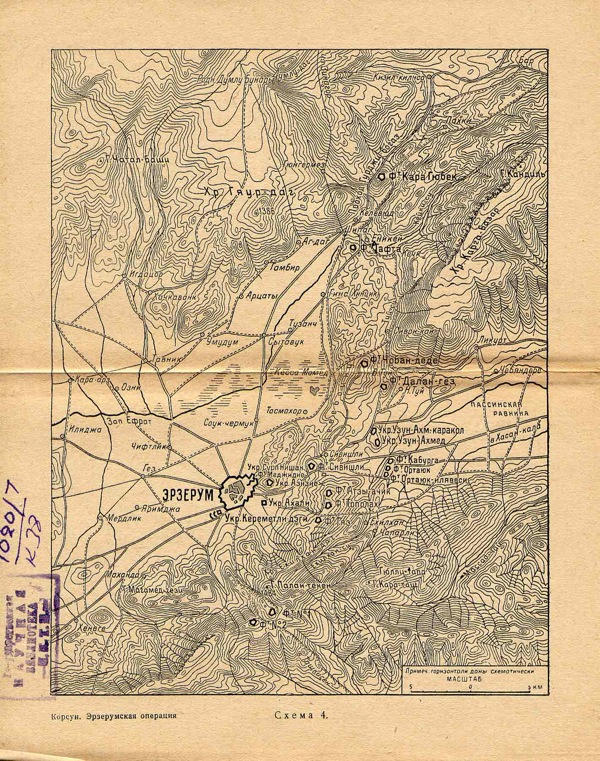

История этого парадоксального военного конфликта, в котором Королевство Сиам (Таиланд) нанесло чувствительное поражение Вишистской Франции (вернее, ее заморским территориям в Индокитае), а в наибольшем выигрыше оказалась могучая "империя Ямато" (Япония), навязавшая посреднические услуги в примирении сторон - ЗДЕСЬ. (Не бейте больно: Википедия...) Карта боевых действий - ЗДЕСЬ.

Ниже - подборка занимательных картинок и фотоматериалов об этом событии с некоторыми пояснениями.

Вооруженные силы Таиланда.

Для монархического азиатского государства в процессе модернизации и с претензиями на региональную державу они считались довольно неплохими. 60 тыс. штыков (неравномерно обученных), не считая добровольческих формирований; более 130 единиц бронетанковой техники; полторы сотни боевых самолетов; большой артиллерийский парк (частично на механической тяге, частично тягаемый слонами). Экзотический коктейль из относительно современной техники, регулярной организации и пережитков феодализма...

Боевое расписание армии Таиланда накануне кампании - ЗДЕСЬ.

Главный "поджигатель" войны - премьер-министр и фактический правитель Таиланда генерал Плек Пибунсонграм, local strong man, как говорится:

Он оперативно учел опыт недавнего поражения Франции от гитлеровской Германии, и, в еще большей степени, успешного вторжения японских войск во французский Северный Индокитай в сентябре 1940 г. И принял решение, воспользовавшись смятением умов в колонии и метрополии, урвать спорный кусок территории, а в идеале - сколько удастся отхватить. Генерал имел репутацию "жесткого реалиста"...

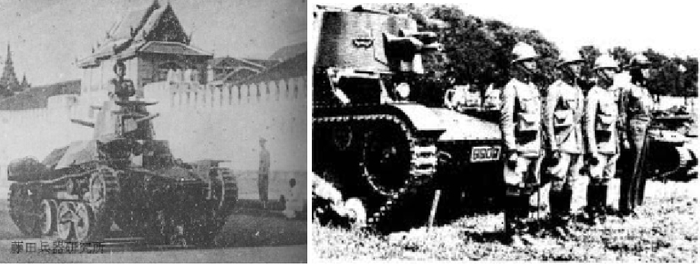

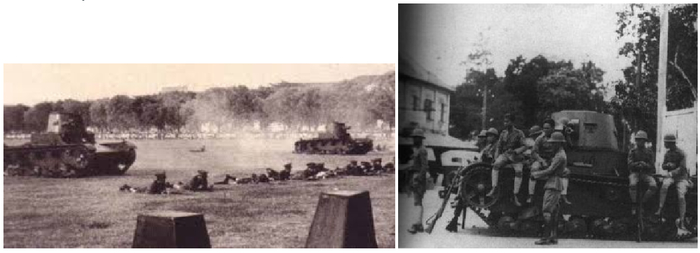

Основная броневая сила Тайских сухопутных войск - 6-тонный легкий танк Виккерс Мк Е британского производства:

Правда, таковых у королевства насчитывалось всего около 30 штук и использовались они исключительно для поддержки пехоты... Чему пехоту, собственно, и учили:

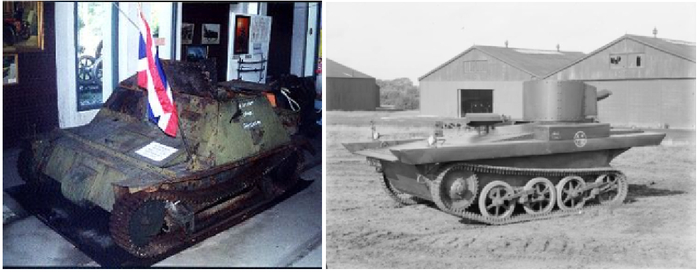

Кроме того, имелось около полусотни пулеметных танкеток Карден-Ллойд Мк VI и партия амфибийных танков Виккерс, незаменимых на водообильном ТВД Индокитая:

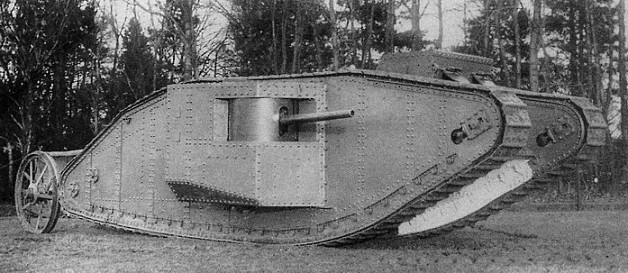

Однако по сравнению с жалким танковым парком французской колонии, в котором ржавело два десятка антикварных Рено FT-17 времен Первой мировой войны, даже весьма умеренные бронетанковые силы Таиланда представляли собой фактор, с которым предстояло считаться.

Таиландские войска, выглядящие, по крайней мере на фотографиях, весьма бравыми и дисциплинированными.

Группа офицеров:

Королевская морская пехота:

Стрелки на велосипедах (не забывайте, что в европейских колониях через джунгли и болота строили дороги). И артиллеристы:

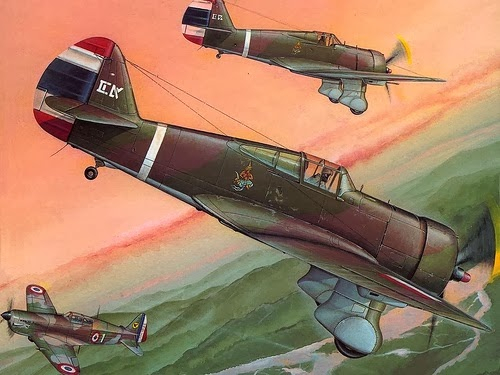

Наиболее эффективный самолет Королевских ВВС Таиланда - истребитель Кертисс Хоук 75N американского производства, герой неба этой войны:

На этих машинах, несших весьма красочные знаки отличия, тайские пилоты претендовали на пять воздушных побед.

С французской стороны их самым опасным "визави" в небе Индокитая был истребитель Моран Солинье M.S.406:

Легкие бомбардировщики-бипланы "Воут Корсар" V-93S, самые массовые - 70 штук - самолеты тайских ВВС тоже активно потрудились в небе сухопутной и морской войны с Францией. Впрочем, их единственным существенным успехом стала неуместно меткая бомбардировка собственного броненосца береговой обороны, отбивавшегося от французских кораблей 17 января 1941 г. Но об этом - ниже.

"Воут Корсар" из собрания Музея Королевских ВВС Таиланда, единственный сохранившийся в мире в "первозданном" виде самолет этого типа:

Воевали тайские пилоты и на японских крыльях. Легкие бомбардировщики "Мицубиси" Ki-30:

Вообще, Королевские ВВС Таиланда работали на протяжении этого конфликта очень энергично, став любимцами своей прессы и публики. Заслуженно.

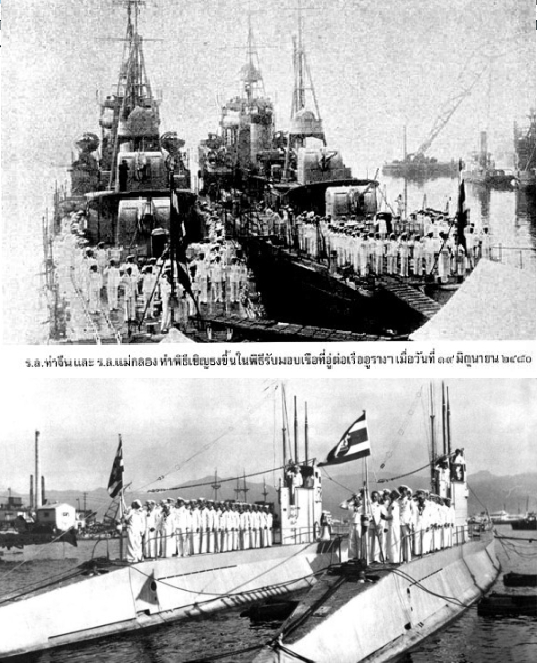

Тайский военно-морской флот, имевший два броненосца береговой обороны, 13 миноносцев и эсминцев, 4 подлодки и целый ряд других кораблей и судов, располагал отчасти современной "матчастью".

Однако морякам Королевских ВМС явно не хватало профессионализма и столь важной в войне на море решительности. Они действовали вяло и в истории этой войны отметились своеобразно - громким... поражением.

Французские колониальные войска в Индокитае.

По абсолютным показателям не особенно уступали силам Таиланда, кроме как в бронетанковой технике - 50 тыс. штыков, около 100 самолетов (в основном устаревших моделей). Однако французские силы были разбросаны по всей колонии, в которой было неспокойно, а еще нависала самурайским мечом воинственная Японская империя, державшая в Северном Индокитае сильную группировку. Так что непосредственно на ТВД французы не могли применить более 12-15 тыс. солдат. К тому же европейские части были наперечет, а туземные отличались невысоким боевым духом - французский колониализм окончательно надоел местным жителям, шатался и грозил упасть.

Боевое расписание сухопутных сил колонии - ЗДЕСЬ, колониальных ВВС - ЗДЕСЬ.

Его превосходительство генерал-губернатор адмирал Жан Деку, руководивший колонией и боевыми действиями, "умевший переносить поражения с элегантностью истинного француза":

На фото он принимает парад французских моряков в Индокитае. Обратите внимание на значок над строем - на нем изображена франциска, историческое оружие франкских племен и один из официальных символов Вишистской Франции (коллаборационистской, хоть и с некоторыми оговорками). Это она воевала в 1940-41 гг. с Таиландом. У другой Франции, "Сражающейся Франции" де Голля, в то время имелся противник поважнее - гитлеровская Германия...

Лучшими солдатами колонии были, разумеется, прославленные французские иностранные легионеры. В войне принимал участие 5-й иностранный пехотный полк (5e régiment étranger d’infanterie).

Легионер в "индокитайском" снаряжении(в Африке носились легендарные белые кепи с назатыльниками, а в Индокитае - пробковые шлемы) - рисунок и фотография - и эмблема 5-го полка Иностранного легиона Франции:

А вот Тонкинских стрелков, колониальные пехотные полки и колониальные сводные пехотные полки, укомплектованные небольшим европейским кадром и солдатами-"аннамитами" (так французы называли жителей колониального Индокитая, чтоб не заучивать разницы между вьетнамцами, лао (лаосцами), кхмерами и множеством иных народов и народностей), в ходе войны явно "слабило". "Нежелание драться" - с предельной точностью описал их состояние один французский офицер.

Те самые "не желавшие драться" Tirailleurs Tonkinois:

...Дрались, конечно, но пока подразделение жестоко контролировал французский офицер или сержант, а в бою это не всегда возможно. К тому же комсостав в этих частях был традиционно не самый лучший, нередко погрязший по уши в собственных и местных пороках, что, кстати, неплохо показано на примере отдаленного гарнизона в известном художественном фильме "Индокитай".

Французские летчики были неплохи - обратное не осмелился бы утверждать в 1940 г. ни пилот люфтваффе, ни пилот RAF. Однако самыми основными самолетами в колонии являлись многоцелевые бипланы "Потэз" 25, давно устаревшие и находившиеся не в лучшем техническом состоянии:

Французские ВМС располагали в Индокитае небольшой, но весьма боеспособной эскадрой, и именно она вкатила Таиланду "гол престижа", но об этом будет рассказано ниже...

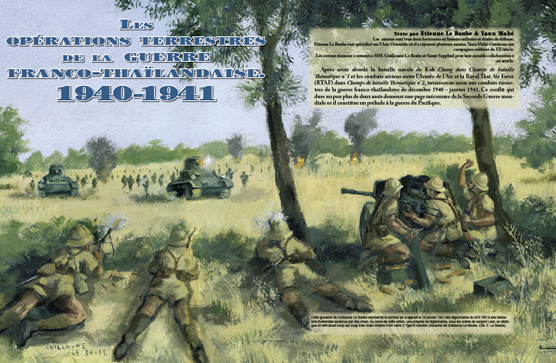

Сражение при Пхум Прев и Янг Данг Кхум 16.01.1941 - главная тайская победа.

После достаточно интенсивных пограничных конфликтов и обмена авиаударами, более устрашающими, чем имевшими военное значение (гибли в основном мирные жители, хотя доставалось и аэродромам), тайская сторона решила, что "пора ковать железо пока горячо", "или кастрировать буйвола, пока он сонный", или как там у них говорят?

Словом, 5 января 1941 г. началось широкомасштабное наступление войск Таиланда на французский Индокитай в Лаосе и Камбодже. Французские части откатывались с не особенно упорными боями, а тайцы продвигались успешно, но не очень рьяно. Словом, наступление шло твердо, но неспешно, как тот самый сонный кастрированный буйвол. Пока...

Пока 16 января французское командование не попыталось нанести контрудар силами 3-го батальона 5-го полка Иностранного Легиона (III/5 REI) под командой майора Буллока при поддержке батальонных боевых групп трех колониальных пехотных полков.

Легионеры маршируют навстречу своей судьбе:

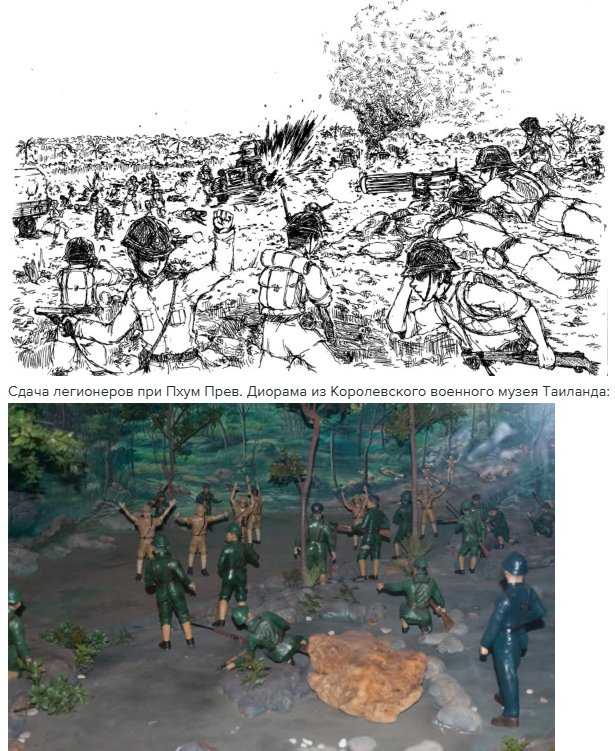

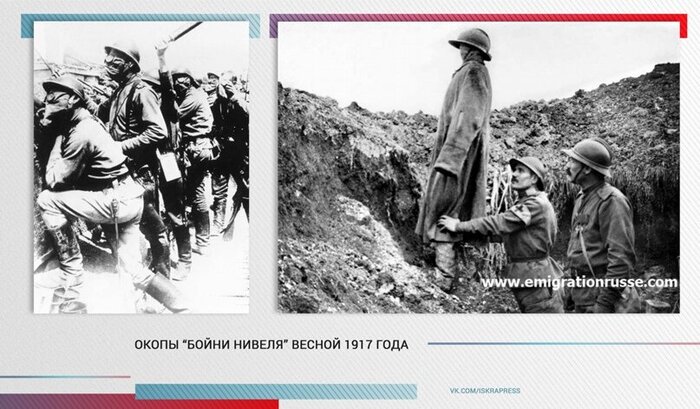

Сражение развернулось в лесистой местности около камбоджийских деревушек Пхум Прев и Янг Данг Кхум - и сразу же не в пользу французов. Их разведка "облажалась" и выдала неправильные сведения о противнике, артиллерия отработала по воображаемым целям и поспешила сняться с позиций, воздушная поддержка не прилетела... Часть колониальных подразделений "загуляли" в лесу и так и не вышли на рубеж атаки, часть - совершили слабые "атакоподобные движения" или попросту не пошли под огонь.

Тайский 1-й гвардейский батальон без труда отбил робкие попытки противника продвигаться у Янг Данг Кхум, а затем перешел в наступление и погнал французские колониальные войска... Отошедшие легко, без большого сопротивления и больших потерь.

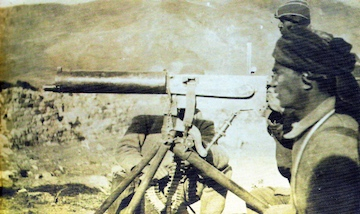

Тайские гвардейские пулеметчики в бою у Янг Данг Кхум:

Легионерам майора Буллока у Пхум Прев фатально не повезло. Из-за косяков разведки их авангард прямо в походной автомобильной колонне заехал в засаду отборного 3-го пехотного батальона армии Таиланда. Под перекрестным ружейно-пулеметным огнем и выстрелами 25-мм пехотных пушек Бофорс были потеряны все транспортные средства. Легионеры в первые же минуты боя понесли тяжелые потери, но отчаянно отбивались. Однако после того, как главные силы батальона не смогли пробиться к ним на выручку, уцелевшие были принуждены сдаться.

Засада при Пхум Прев. Рисунок современного тайского художника (броневик Laffly-White AM50 действительно поддерживал легионеров и был подбит):

Главные силы легионеров на завершающем этапе боя все же сумели поддержать боевую славу "белых кепи" и отразили тайскую контратаку, при чем из противотанковых орудий вывели из строя два танка "Виккерс".

Картинка на эту тему, уже с французской стороны:

Тайские солдаты осматривают тела погибших у Пхум Прев иностранных легионеров Франции; трофей - ротный значок 5-го полка Иностранного легиона, взятый тайскими солдатами из рук убитого капрала-знаменосца Добольского (поляк? русский?):

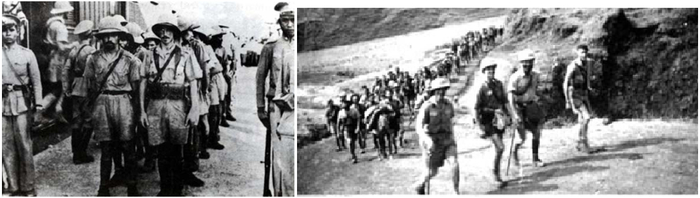

Иностранные легионеры и колониальные солдаты Франции в тайском плену:

Всего во время конфликта армией Таиланда было захвачено 222 пленных, в т.ч. около 80 европейцев. Кстати, по воспоминаниям вернувшихся из плена легионеров, "в Легионе кормежка и размещение бывали и похуже". __________________________________________________М.Кожемякин.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.