Ответ на пост «Какие античные слова стали ругательствами?»1

Про античные - это не так интересно... ИМХО.

Из не так далёкого прошлого.

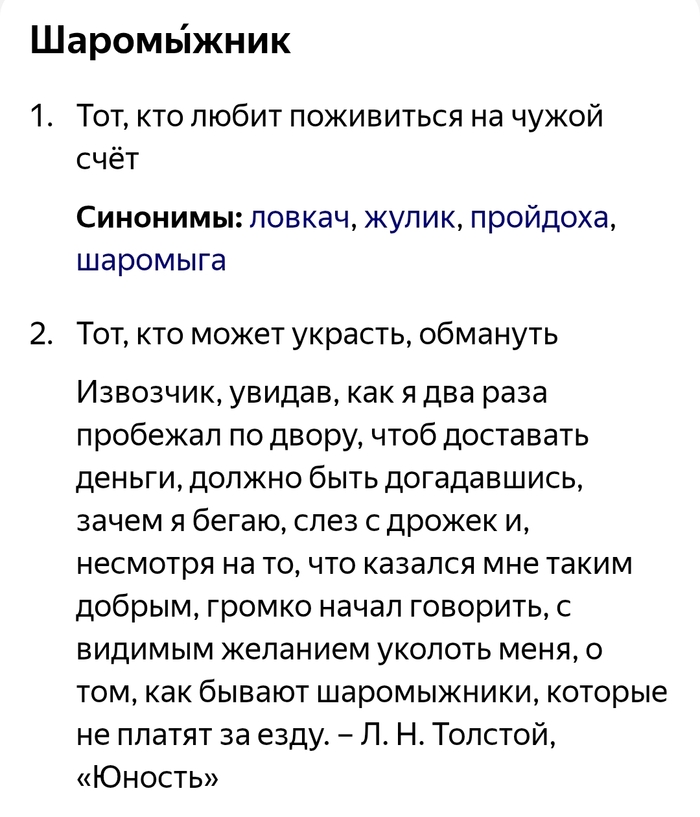

Шаромыжник

Согласно многим воспоминаниям, бывшие бравые солдаты французской армии в 1812 году подходили к русским и уже не требовали, а просили какого-нибудь пропитания, обращаясь к ним сher ami (шароми) – «милый друг». Крестьяне в импортных языках были не очень сильны и по звучанию называли их «шаромыжниками». Правда, в этом не последнюю роль сыграли, видимо, и русские слова «шарить» и «мыкать».

Небезопасный контент (18+)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Какие античные слова стали ругательствами?1

История языка это история человеческих страстей. Слова рождаются в науке, религии или поэзии, но нередко умирают в ругани. Особенно часто это случается со словами античными, теми, что пришли к нам из греческого и латинского мира. За тысячелетия они утратили первоначальную благородность, обросли иронией, пошлостью и сарказмом, став не только частью речи, но и зеркалом того, как мы воспринимаем прошлое.

Одно из самых известных таких слов идиот. У древних греков ἰδιώτης (idiōtēs) вовсе не был оскорблением. Так называли человека частного, не занимающегося делами полиса. Противоположностью ему был πολιτικός, т.е. человек общественный, гражданин, участвующий в собраниях, судах, праздниках. Идиот в Афинах это просто домосед, крестьянин, ремесленник, которому неинтересна политика. Но для эллина равнодушие к делам города считалось позором: гражданин, не участвующий в жизни полиса, считался не просто бездельником, а как бы неполноценным человеком. Когда латиняне заимствовали слово idiota, они уже вкладывали в него смысл «неуч», «профан», «человек без образования». А в средние века, когда учёность стала почти синонимом святости, idiota окончательно превратился в обозначение невежды. В русском языке он появился через церковнославянский и французский, уже в привычном значении «глупец, дурак». Таким образом, слово, обозначавшее «частное лицо», прошло путь от социального термина до обидного клише (о схожей судьбе многих слов и выражений есть у меня на канале)

Похожая судьба постигла греческое варвар. Первоначально βάρβαρος (barbaros) значил просто «чужеземец». Греки считали, что речь иноплеменников звучит как бессмысленное «бар-бар», отсюда и слово. Но уже у Геродота и особенно у афинян времён Перикла варвар стал означать не только «иностранец», но и «некультурный», «жестокий». Римляне восприняли это слово без перевода и с тем же оттенком высокомерия. А в новое время «варвар» превратился в ругательство общеупотребительное: теперь варваром называют любого, кто ведёт себя грубо. Забавно, что современные европейцы, произнося слово barbarian, даже не догадываются, что в нём древнее греческое подражание чужому языку.

Если что, то у античных греков большой фаллос был признаком варварства. Сравните с диким Паном с соседней росписи.

Другое греческое слово, претерпевшее забавную метаморфозу, — гимназия (γυμνάσιον). Первоначально это место для занятий спортом и философией, буквально — «где обнажаются»: γυμνός значит «нагий». Отсюда и родственное «гимн» — песнь, сопровождавшая состязания. Но когда в русском языке появилось слово «гимназист», оно стало ассоциироваться не с античным атлетом, а с вечно голодным подростком в форме. В просторечии девятнадцатого века «гимназист» часто звучало насмешливо, а выражение «гимназическая фита» (старая греческая буква θ) стало почти неприличным: ею пугали нерадивых учеников, намекая на двусмысленные ассоциации. Так благородная античная образность опустилась до уровня школьных шуток.

Есть и более откровенные случаи. Возьмём, например, греческое θήλυ (thēly) «женское». От него произошло латинское femina и, в конечном счёте, современное слово «феминизм». Но в старину любое упоминание «женственности» в мужском обществе могло звучать как упрёк. Поэтому многие слова, связанные с женским началом, получили уничижительный оттенок. Буква фита, похожая на округлую θ, тоже считалась «женской». Отсюда и слово фетюк, вошедшее в русскую речь через полушутливую школьную традицию: так называли растяпу, слабовольного мужчину. Гоголь вложил это слово в уста Ноздрева, и с тех пор «фетюк» стал литературным синонимом ничтожества.

А вот другой пример ферт. Это старое название буквы «Ф», происходящей от греческой φ (фи). Буква своим начертанием напоминала человека, стоящего, заложив руки за пояс, и выражение «стоять фертом» означало щёгольскую позу. Постепенно слово стало обозначать франта, хлыща, пустого щеголя. Так безобидная буква превратилась в характеристику человеческого нрава.

Нередко ругательным становилось слово, изначально связанное с властью. Латинское tyrannus когда-то просто обозначало правителя. У Гомера и Гесиода оно не имело отрицательного смысла. Но уже в классическую эпоху «тирания» стала символом узурпации и жестокости. Отсюда путь к современным «тирану» и «тирании» прямой. Подобно этому, слово dictator, означавшее у римлян временного чрезвычайного магистрата, сегодня ассоциируется только с деспотизмом.

Некоторые латинские слова превратились в ругательства по более странным причинам. Например, cretinus — от латинского Christianus, то есть «христианин». В средневековых горах Швейцарии, где многие крестьяне страдали от йододефицита, местные называли слабоумных детей crétins, подразумевая «бедных христиан». Слово перекочевало в французский и стало значить «идиот», а затем через французский — и в русский, где «кретин» звучит уже как брань.

Сходный путь прошёл и имбецил. В латыни imbecillus значило «слабый, немощный». Но в медицинской терминологии XIX века им обозначали людей с лёгкой умственной отсталостью. Медицинский термин быстро стал бытовым оскорблением. Так язык науки дал материал для уличного фольклора.

Иногда ругательным становится вовсе не слово, а ассоциация. Например, латинское asinus — «осёл». В античности осёл считался упрямым, но не глупым: он был символом терпения и крестьянского труда. Однако в баснях Эзопа, а затем в христианской культуре, где смирение превращалось в насмешку, образ осла стал символом тупости. С тех пор «осёл» уже не трудяга, а идиот.

Другие животные тоже не избежали семантического падения. Латинское capra («коза») и hircus («козёл») породили массу комических выражений. Греческое tragos («козёл») легло в основу слова «трагедия», т.е. буквально «козлиная песнь». Когда это сочетание стало непонятным, оно вызвало поток шуток и искажений: в церковнославянском переводе появилось «козлогласование» (нестройное пение), а в народ ушло выражения «петь козлом» и «драть козла». Серьёзная театральная традиция превратилась в источник фольклорного смеха.

Ругательными становились и слова из мира образования. Латинское schola означало «занятие, беседу, отдых от труда». От него произошли «школа» и «учёный». Но уже в поздней Римской империи scholasticus стало обозначать педанта, буквоеда, человека, застрявшего в цитатах. Отсюда и современное «схоластика» в значении пустой умствующей болтовни.

Нередко античные слова осквернялись через бытовую переоценку. Например, officium — «служба, долг» — породило слово «офис». Но для современного человека «офисный» означает не добросовестного служащего, а скучного бюрократа. Так через тысячелетия слово потеряло добродетельный смысл.

Интересен случай латинского persona («маска актёра»). В римском театре так называли лицо, через которое звучал голос актёра (per-sonare). Отсюда современное «персона» и «личность». Но в просторечии слово приобрело оттенок презрения: «персона нон грата», «глупая персона». Древняя театральная метафора обернулась социальным ярлыком.

Особое место занимают слова, связанные с религией. Например, греческое daemon — «дух, посредник между богами и людьми». У Сократа «демон» это просто внутренний голос, советующий ему, как поступать. Но христианская традиция превратила «демона» в злое существо. Так философская категория стала символом ада.

Подобным образом слово paganus («деревенский житель») сначала означало просто сельского человека. Но когда христианство распространилось в городах, сельские жители дольше сохраняли языческие обычаи, и paganus стало означать «язычник». Со временем оно превратилось в обидное клеймо для всех «неверных». Отсюда же наше слово «поганка».

Даже нейтральное stupidus у римлян значило не «тупой», а «ошеломлённый, поражённый». В трагедиях слово описывало состояние героя, поражённого ужасом. Но в бытовом употреблении этот «поражённый» стал просто глупцом.

Любопытно, что многие ругательные слова сохраняют тень своего древнего величия. Когда мы называем кого-то «циником», мы вряд ли вспоминаем Диогена из Синопа, чья философия отрицала условности ради правды. Но именно его последователей («κυνικοί», то есть «собачьи») прозвали циниками из-за их вызывающего поведения. Сегодня слово «циник» значит не мудрец, а бездушный человек, хотя античный цинизм был этикой добродетели.

То же с «скептиком»: скептик у греков это мыслитель, сомневающийся ради истины, а у нас брюзга, недоверчивый человек. Даже «философ» может звучать иронично: «нашёлся философ». Так каждое слово несёт в себе след не только культуры, но и разочарования.

Порой судьба слова зависит от народного чувства меры. Латинское liber означало «свободный», но от него же происходят «либерал» и «либертин». В Средние века «либертин» — свободомыслящий человек, а затем распущенный. В русском языке «либерал» часто становится бранным, хотя в основе то же благородное «свобода».

Интересна и история слова hypocrita — «актёр, притворщик». У греков ὑποκριτής — буквально «тот, кто отвечает», то есть актёр в диалоге. Христиане перенесли слово в моральную сферу: лицемер, прикрывающий грехи. Так театральная роль превратилась в нравственное преступление.

Многие выражения, кажущиеся чисто русскими, восходят к античным каламбурами. Например, «похерить» вовсе не ругательство, а старое «перечеркнуть крестом», от названия буквы «хер» (греческая χ). Только позднее оно стало грубым синонимом «уничтожить».

Другие буквы тоже жили своей тайной жизнью. «Фита», похожая на кружок с чертой, ассоциировалась у семинаристов с неприличными намёками, а потому слово «фитюлька» («мелочь, пустяк») стало лёгкой насмешкой. Так даже элементы алфавита способны вызывать смех и брань.

Некоторые античные слова сохранились в русской речи только как сарказм. Например, латинское genius дух-покровитель, а ныне «гений» часто произносится с иронией: «Ну и гений нашёлся». Или gloria, славное имя римской добродетели, превратившееся в девиз рекламы и песен, потеряв прежнюю святость.

Можно вспомнить и слово idioma «своеобразие речи». В русской традиции долго употреблялось его калькирование «идиотизм». Лишь в XX веке филологи решили, что звучит слишком двусмысленно, и заменили на «идиома». Так одно слово уступило другому ради приличия.

Изменение значения это естественный процесс. Но особенно символично, когда падение происходит с высоты античного величия. Слова, рождавшиеся в гимнасиях и храмах, опускаются на рынок и улицу. Они теряют форму, но сохраняют память: в каждом ругательстве живёт отблеск древней мудрости. Греки говорили, что язык подобен реке: он несёт всё, что в него впадает. Поэтому не стоит удивляться, что в наших «идиотах», «тираннах» и «гимназистах» всё ещё течёт кровь Эллады и Рима. Мы ругаемся словами философов и поэтов, не подозревая, что за каждым оскорблением стоит древний урок. Когда-то эти слова обозначали людей, мест или идей, достойных уважения. И, может быть, если вдуматься в их прошлое, то даже ругательство способно научить уважению (хотя бы к слову).

“Долгий ящик”. Откуда взялось это выражение? Самая реальная версия очень скучная

Вот приходите вы в госучреждение с важной бумажкой. Чиновник, не глядя, берет ее и… нет, не бросает в папку “Срочно”, а с загадочным видом отправляет куда-то вглубь своего столетнего дубового стола. Положил в долгий ящик, понимаете вы. Прощай, мечта о скором решении вопроса.

Но откуда взялся этот предательский “долгий ящик”? Давайте разбираться, попутно посмеиваясь над человеческой изобретательностью в искусстве откладывать дела.

Царь, ящик и народные легенды

Первая версия самая эпичная. Якобы царь Алексей Михайлович, отец Петра I, повелел поставить перед своим дворцом в Коломенском специальный ящик для челобитных. Долгий – чтобы влезало много жалоб. Народ писал, писал… а ответа ждал годами. Вот, мол, и пошло выражение: положили в долгий ящик – и забыли.

Прелестная история, не правда ли? Жаль только, что никаких доказательств этому нет. Ни в летописях, ни в царских указах такой ящик не упоминается. Скорее всего, это поздняя легенда – народ любит привязывать поговорки к известным историческим личностям. Ну а что? Царь, долготерпение, бюрократия – все сходится.

Хотя, если задуматься, чем наши предки хуже нас? Мы сейчас жалуемся в интернете и тоже порой годами ждем ответа. Прогресс налицо: ящик виртуальный, а волокита та же.

Канцелярские дебри

Более правдоподобная версия связана с реальными бюрократическими реалиями. В старинных канцеляриях у столов действительно были длинные ящики для бумаг. Срочные документы лежали наверху, а те, что можно было “немного подождать”, отправлялись в самый дальний угол.

Писатель Эдуард Вартаньян, большой знаток словесности, считал, что именно так и родился этот оборот. И ведь логично: чиновники во все времена одинаково творчески подходили к вопросу затягивания решений.

Кстати, забавно, что технологии меняются, а суть остается. Раньше бумаги терялись в деревянных ящиках, теперь – в электронных папках с кричащими названиями “В работу 2024-2030”. Прогресс?

Немецкий след

Самая скучная, самая неприятная и самая реальная интересная версия – это банальное заимствование. Оказывается, в немецком языке еще в XV веке было выражение “etwas in die lange Truhe legen” – “положить что-то в долгий сундук”. И означало оно ровно то же самое: отложить дело на неопределенный срок.

Более того, в немецких судах эти самые “lange Truhen” (длинные сундуки) служили и мебелью, и архивом. На них сидели, а внутри хранили дела. Богатым и влиятельным – быстрый разбор полетов, беднякам – “ваше дело где-то в конце сундука, ждите”.

Вот уж действительно: бюрократия – международный язык!

Когда Петр I прорубил окно в Европу, вместе с кораблями и новыми технологиями к нам приплыли и такие вот лингвистические подарочки. Немецкие канцеляризмы прочно осели в русском языке, а выражение “etwas in die lange Truhe legen” превратилось в наше родное “отложить в долгий ящик”.

Страшно представить, сколько перспективных идей, проектов и даже, возможно, гениальных изобретений канули в этих самых “долгих ящиках”. Может, среди них был и вечный двигатель, и рецепт бессмертия? Но мы об этом так и не узнаем.

Источник: Литинтерес (канал в ТГ, группа в ВК)

Циклопы: жуткие порождения античного лингвофричества

Происхождением языка, слов и звуков человек начал интересоваться, по-видимому, вскоре после того, как научился говорить. И до того, как появилась современная лингвистика, люди довольствовались яркими фантазиями, эффектными мифами и легендами. Язык объявляли даром богов, а происхождение всех языков мира каждый античный и средневековый автор выводил чаще всего из своего родного языка. Так, Йоханнес Беканус, нидерландский учёный XVI века, считал предком всех языков мира антверпенский диалект нидерландского; он даже писал, что именно на этом языке говорили Адам и Ева в раю.

Поскольку стройного научного аппарата не существовало, все древние интеллектуалы занимались, так сказать, лингвофричеством. Доходило даже до смешного: русский писатель и лингвист XVIII века Василий Тредиаковский, целенаправленно изучавший явление «народной этимологии», одновременно сам занимался лингвофричеством.

Не следует особо винить учёных прошлого. Как-никак, это были первые шаги науки как таковой; люди только учились думать, и даже эти наивные представления для своего времени были достижением. А иногда добросовестное невежество древних служило толчком для развития фольклора и искусства. Именно таким образом, к примеру, появились легенды о циклопах – гигантских человекоподобных монстрах с одним большим глазом посреди лба.

Испорченный телефон древних греков

В незапамятные времена было у древних греков слово «циклоп» (если быть совсем точным – «киклоп» и даже «кюклоп»). Досталось им это слово от ещё более древних предков, а им – от своих предков – и так далее…

Но был один нюанс. Слово-то у греков было, но они не знали, что оно означает. У них имелись лишь очень смутные представления о том, что это что-то страшное, что таит в себе опасность и чего нужно бояться. Греков, естественно, такой расклад не устраивал. И они попытались рассуждать. А поскольку сравнительно-исторического языкознания и фольклористики в те годы не существовало, греки рассуждали по-простому, «по-деревенски». Что такое «циклоп»? – «Цикл» и «оп», то есть «круглый глаз», что тут ещё думать? Так древние греки и стали сочинять истории про одноглазых великанов, описания которых становились всё более впечатляющими.

Но прошло две с половиной тысячи лет. Появились современные лингвисты, которые сказали: «А вот хрен вам!». Они установили, что слово «циклоп» происходит от совсем других корней. А именно – от праиндоевропейского выражения, восстанавливаемого как «*pku klops» и означавшего «похититель скота».

Это позволяет понять, почему для древних греков слово «циклоп» имело смутную связь с чем-то страшным и вражеским. Считается, что древние индоевропейцы были кочевым народом, жившим за счёт скотоводства; и самыми страшными людьми для них были окрестные племена, которые нападали на них и пытались угнать скот. Именно поэтому в мифологиях большинства индоевропейских народов похищение домашних животных – один из основополагающих сюжетов. У самих греков роль «пку-клопса» исполнял Гермес, укравший коров у Аполлона, а также Геракл, похитивший коров Гериона во время одного из подвигов. Аналогичные заслуги имел и кельтский Кухулин. В индийских мифах демоническое племя паниев украло коров у богов, а затем Индра их вернул (видимо, не зря почтительное отношение к коровам сохраняется в Индии даже в наши дни). Похожие сюжеты можно найти и в славянских мифах.

Так что безобразные монстры с монокулярным зрением – это досужие сказки, порождённые сном разума, а вот степные разбойники, похищавшие коров и обрекавшие индоевропейцев на голодную смерть – вполне себе реальность.

А вот моя статья про уже современных российских лингвофриков:

Почему монеты называют монетами

Одной из многочисленных ипостасей римской богини Юноны было имя Монета (советница, наставница) и со временем она стала покровительницей ремесленников, занимавшихся чеканкой монет а сам монетный двор Рима находился в храме Юноны. От Монеты также произошло слово money - деньги.

На аверсе серебряного денария изображена Юнона с надписью Монета, на реверсе надпись Т(ит) Каризий (соратник Юлия Цезаря). Это один из немногих типов монет, на которых изображены орудия чеканки монет - молот, наковальня, щипцы для работы с заготовками и декорированный круглый предмет, который обычно идентифицируют как колпак Вулкана – кожаный головной убор для защиты от искр.

Занимательная этимология

Самарий (samarium, Sm). Название этого химического элемента явно происходит от названия города Самары - и это так, но связь тут не прямая. Самарий был выделен из минерала под названием самарскит. А этот минерал назван в честь горного инженера Василия Самарского-Быховца. И вот его фамилия уже связана с Самарой.

Человек. Как может показаться, это раскладывается на "чело" и "век". На самом деле, хотя это слово исходно действительно двухкоренное, корни там другие.

"Чел" не связано со лбом, это то же "чел", что и в слове "челядь". Слова того же происхождения в других языках - это, например, древнеиндийское kúlam (семья, род), ирландское cland, сlаn (потомство, род).

"Век" - тоже не столетие. Слово того же происхождения есть в балтских языках: латышское vaiks (мальчик), древнепрусское waiх (слуга).Слова "хлеб" и "лорд" не похожи ни по смыслу, ни по составу. Общего в них - буква л. И, как ни странно, буква л в этих словах - это не случайное совпадение, а следствие общего происхождения.

Слово "хлеб" в русском восходит к похожему праславянскому слову, которое, в свою очередь, заимствовано из готского (hlaifs/hlaibs). В староанглийском это было hlaf (от которого происходит современное английское loaf - каравай, буханка).

Слово "lord" - это изменённое lavord, а lavord - изменённое hlafweard. Hlaf - хлеб, weard - хранитель (в современном английском это ward).Слово "белый" восходит к праиндоевропейскому корню bhel (сиять) - логично, что корень с таким значением дал название самому светлому цвету. Однако языковая эволюция может быть и другой. Так, bhel (сиять) даёт bhleg (гореть) - это всё ещё праиндоевропейский; отсюда протогерманское blakkaz (горелый); отсюда староанглийское blæc и современное black (чёрный). Итак, мы получили цвет - но совершенно противоположный (и тоже всё логично).

(Вынесно из комментариев. Источники - энциклопедии и словари. Приведены только основные этимологические теории, более сомнительные не упомянуты. У слов с длинным списком значений указаны только некоторые.)

Крайний или последний

Этимология замены слова последний на слово крайний всем понятна, это было обусловлено обстоятельствами и использовалось сначала в узких кругах, потом получило широкое применение.

Для меня так....

Последний (следующий) тот кто идет по следу. (рождается ребенок. потом что? послед....)

Крайний (край), тот что по краю, с краю, на краю.....

Тут ведь кому что милее..... Это даже дя покойного сатирика Задорнова тема (РАЙисполком или АДминстрация....), это он хорошо объяснял.