«Сельва — закон, ягуар — прокурор». Как речные пираты превратили жизнь Амазонии в ад

Оперативники федеральной полиции на фоне горящих плотов нелегальных старателей. Фото: gov.br

Пиратство существовало в Амазонии всё время, начиная с колониальной эпохи. Оно переживало свои взлёты и падения, однако его настоящий расцвет приходится на наши дни. В отличие от морского пиратства, которому уделяются первые полосы газет, пиратство речное является проблемой сугубо национальной, и за пределами Южной Америки о нём вспоминают только тогда, когда жертвами злодеев становятся иностранные граждане.

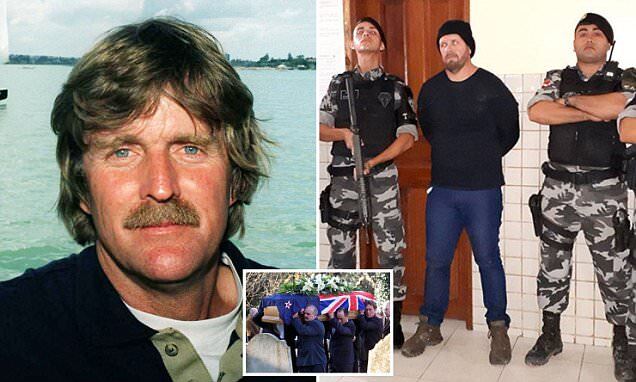

В XXI веке мир узнал о бразильских пиратах после убийства сэра Питера Блейка. Погибший был известным новозеландским яхтсменом, послом доброй воли ООН и победителем множества регат. В декабре 2001 года 53-летний Блейк на своей яхте Seamaster, с экипажем в 14 человек, среди которых была его дочь, планировал совершить путешествие по Амазонке от побережья Атлантики до Венесуэлы. В роковую ночь, 5 декабря, он встал на якорь недалеко от города Макапа на севере Бразилии. Пираты подошли к яхте на резиновой лодке, поднялись на борт и, угрожая оружием, приступили к грабежу. Блейк выскочил из каюты с винтовкой и сделал несколько выстрелов, ранив одного из нападавших, но винтовка дала осечку, и ответным огнём он был убит. Преступники скрылись, сняв с лодки мотор и похитив ценные вещи у экипажа. Часть разбойников задержали, а суд дал им сроки по 30 лет, однако убийца яхтсмена сбежал после приговора, его поймали только спустя 15 лет.

В 2017 году мир потрясла жестокая расправа пиратов над 47-летней британкой Эммой Келти, школьной учительницей, которая в одиночку сплавлялась по реке на каяке. Местные жители предупреждали её об опасности и отговаривали от продолжения пути. Но Келти лишь поиронизировала над предупреждением в Твиттере: «Значит, в Коари или около него (в 100 км) у меня украдут лодку, а меня саму убьют. Здорово». Через два дня Эмму убили. В ночь на 13 сентября её палатку на берегу увидели пираты. По одной из версий, Эмму приняли за наркокурьера, по другой — просто решили ограбить. Женщину изнасиловали и убили, похитив все ценные вещи. Чтобы запах крови привлёк пираний, тело жертвы изрубили мачете и сбросили труп в реку. По включённому аварийному маяку власти обнаружили лодку погибшей. Останки Эммы так и не нашли. Троих участников нападения поймали практически сразу, ещё один был убит конкурирующей бандой, когда тот хвастался награбленным. Непосредственно убийцу задержали спустя шесть лет, в 2023 году. Всего шайка состояла из семи человек в возрасте от 17 до 28 лет.

Джону Батгейту и Яну Робертсу, которые сплавлялись по Амазонке на байдарках в 2023 году, повезло больше. «Речные крысы» почувствовали в двух иностранцах лёгкую добычу, но просчитались: путешественники оказались бывшими британскими спецназовцами. Джон и Ян отбились от нападавших с помощью вёсел. Батгейт в драке получил два огнестрельных ранения, но ему удалось выжить. Не знаю почему, но особенно часто именно англичане фигурируют в сообщениях о нападении амазонских пиратов.

Робертс и Батгейт в начале своего путешествия. Пираты напали на них в районе Трёх Границ (участок реки, где сходятся границы Перу, Колумбии и Бразилии). Фото: DailyMail

Приведённые выше новости — лишь небольшая выборка из множества эпизодов, попавших в большую прессу из-за того, что жертвы пиратов были иностранцами. Открытой статистики по нападениям речных разбойников нет. Однако, по сообщениям в местных СМИ, речь может идти о сотнях и даже тысячах атак в год. Депутат бразильского парламента Атила Линс в 2024 году, рассказывая о проблеме пиратства в штате Амазонас, сообщил, что нападения разбойников происходят ежедневно. Профсоюз речных судоходных компаний штата Амазонас подсчитал, что за 36 месяцев, с октября 2020 по декабрь 2023 года, пиратами только одного топлива было похищено 7,7 миллионов литров, что нанесло убытки почти на 9 миллионов долларов. Невозможно подсчитать убытки от похищенного с захваченных судов оборудования и человеческих жертв, которыми часто сопровождаются пиратские нападения. Разбойники грабят грузовые и пассажирские суда, лодки рыбаков, прибрежные деревни, нелегальных золотодобытчиков и даже курьеров, перевозящих грузы наркокартелей. Случаются и атаки на морские суда, которые заходят в порты Белен и Манаус. Большинство нападений не попадают в прессу либо упоминаются парой предложений в криминальной хронике, становясь обычным тревожным фоном для жителей региона. В посвящённых данной проблеме бюллетенях страховых компаний утверждается, что власти страны сознательно скрывают данные о количестве пиратских атак. Это может быть связано как с вопросами престижа страны, так и опасениями роста страховых тарифов для судов, заходящих в порты Амазонии.

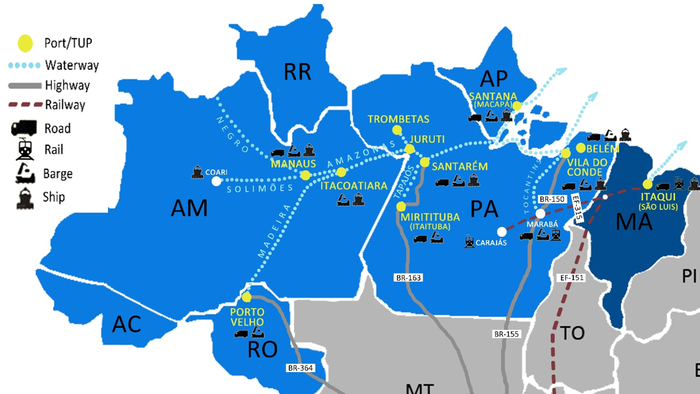

Карта Амазонки, где цветом обозначены участки, на которых чаще всего происходят нападения пиратов. Взято с сайта страховой компании Proinde.

«Зелёный ад»

Амазонка является самой большой рекой в мире. Площадь её бассейна составляет 7,2 миллиона квадратных километров (это почти две Якутии). Река протекает через Перу, Эквадор, Колумбию, Боливию, Венесуэлу и Бразилию, на территории которой находится большая часть её акватории. Со всеми притоками Амазонка образует самую протяжённую в мире систему водных путей — около 23 000 километров (расстояние от Москвы до Владивостока по прямой — 6400 км). Бассейн реки окружён густым тропическим лесом — сельвой. Бразильские военные называют этот регион «Зелёный ад».

Бассейн реки Амазонка. Карта Mongabay.com.

Амазонская сельва занимает 43% территории Бразилии, здесь проживает около 13 миллионов человек от общей численности населения страны в 215 миллионов. Почти всё население региона проживает на берегах реки и её притоков. Если не считать находящийся на Атлантическом побережье город Белен с населением 2,3 миллиона, то самый крупный город Амазонки — Манаус с населением 1,7 миллиона, следом за ним идёт Макапа с населением 512 тысяч и Сантарен с населением в 300 тысяч. Миллионы квадратных километров сельвы практически необитаемы. Около 300 племён индейцев проживает в небольших общинах по 50-100 человек, разбросанных на сотни километров друг от друга. Численность коренного населения оценивается примерно в 2,5-3 миллиона человек. Начиная с 70-х годов, население Амазонии удваивается каждые 20 лет. В настоящее время 65% населения региона — это люди моложе 30 лет.

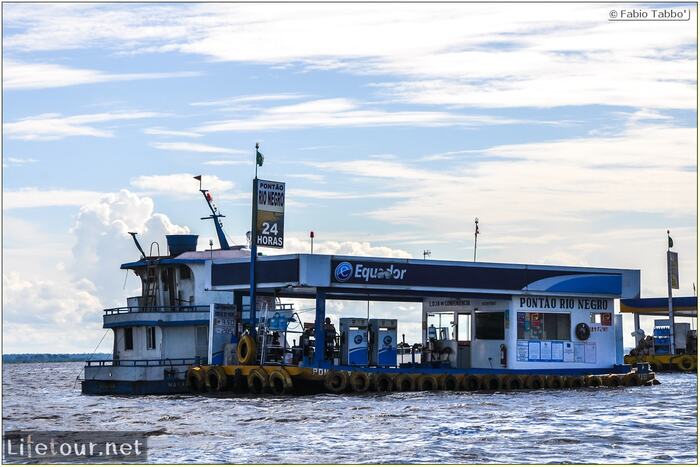

Север Бразилии богат полезными ископаемыми, в первую очередь золотом, железом и бокситными рудами. В регионе развиты сельское хозяйство (20% экспорта мяса) и лесная промышленность. В районе Белена разведаны большие запасы нефти и газа. На 2024 год бассейн Амазонки даёт примерно 8-10% ВВП Бразилии, однако ещё в 2011 эта цифра составляла 4%. 90% всей электроэнергии страны — это около 410 миллиардов кВт/ч — приходится на гидроэлектростанции, построенные на реках бассейна. Однако основной потребитель этой энергии находится в городах на побережье. В самой Амазонии главный источник энергии — это ископаемое топливо, бензин и дизель, которые являются самым ценным ресурсом для жителей региона.

Половина всех грузоперевозок в Бразилии, осуществляемых по воде, приходится на Амазонку. На 2022 год по реке транспортировалось примерно 72 миллиона тонн различных грузов. В основном это минеральные ресурсы, лес, скот, фрукты, а также топливо. Река является ключевой транспортной артерией на севере страны, так как в регионе практически нет автомобильных дорог.

При всём богатстве региона индивидуальный доход жителей Амазонии на 30% ниже, чем в среднем по стране: 230 долларов против 360. Реальный доход простых людей ещё ниже: легальная работа есть только в городах, а основная масса населения, включая индейцев, живёт за счёт натурального хозяйства, охоты, собирательства и рыбалки. Рыба, выловленная в реке, составляет основной рацион питания. Улов, а также собранные в лесу фрукты продаются на ближайшем рынке или пассажирам, идущих по реке судов. На вырученные небольшие деньги закупают всё, что нельзя добыть самостоятельно: инструменты, запчасти для лодок, генераторы, а также топливо.

Заправочная станция для лодок, недалеко от Манауса. Фото: lifetour.net

Медицина за пределами крупных городов и католических миссий отсутствует. По реке курсирует несколько плавучих военных госпиталей, где работают врачи и соцработники. Правительство и благотворительные организации время от времени отправляют группы медиков в удалённые районы по воздуху и реке, но наладить системно работающую медицину нет никаких возможностей. Средняя продолжительность жизни в Бразилии — 74 года. По этому показателю северные штаты занимают последние места по стране. Официально продолжительность составляет 70 лет, но эти цифры сильно завышены: по крайней мере, они справедливы только для крупных городов, за их пределами этот возраст составляет 55–60 лет.

Плавучий госпиталь ВМФ Бразилии NAsH Soares de Meirelles (U-21), спущенный на воду в 2010 году, — одно из шести госпитальных судов разных типов, действующих на реке. Фото: agencia.marinha.mil.br

Власти на местах практически независимы от центра и действуют в интересах крупных землевладельцев, горнодобывающих компаний и преступных группировок. Основная масса населения региона живёт в бедности и терпит произвол от любого человека с оружием. Присутствие правоохранительных органов номинально.

При всём при этом цивилизация пришла и сюда как в виде мобильной связи, так и в виде спутникового интернета Старлинк. На экранах своих телефонов нищая молодёжь видит совсем другую жизнь, на которую они никогда не заработают честным трудом, и в них зреет зависть и чувство несправедливости. Ежедневно перед их глазами проплывают сотни миллионов долларов, и было лишь вопросом времени, когда у самых алчных и честолюбивых появится мысль взять своё прямо сейчас. Однако гремучая смесь из царящей вокруг нищеты и недостижимых образов богатства получила ещё два фактора, послуживших детонатором для взрыва насилия в регионе: это золото и кокаин.

Золотая лихорадка на реке Мадейра. В 2021 году из-за слухов о большом количестве золота около 300 плотов нелегальных старателей парализовали судоходство на этом участке реки. Фото: AFP/Bruno Kelly

В бассейне Амазонки золото добывалось ещё со времён португальской колонизации, но современные технологии спровоцировали настоящую золотую лихорадку. В период с 2019 по 2020 год Бразилия продала на внешнем рынке 174 тонны золота. По консервативным оценкам, из этого количества 49 тонн, или 28%, было добыто нелегально. Некоторые эксперты утверждают, что нелегально добыто 90%, то есть почти всё золото. На реке действуют тысячи земснарядов, которые выкачивают со дна реки ил и песок, очищают его механическим способом, а затем отделяют золото химической реакцией с использованием ртути. Отходы производства сливают в реку, отравляя воду на многие километры. Ежемесячный доход старателя может достигать 2–3 тысяч долларов — космические деньги по местным меркам. Старатели являются лакомой мишенью для пиратов. Атака на такую цель даже не лишена некоего благородства, так как варварская добыча золота реально уничтожает всё вокруг. Правда, основная масса золотодобытчиков — такие же несчастные люди, которые зачастую живут с семьями на тех же плотах, где и работают.

В 2011 году Бразилия стала вторым в мире потребителем кокаина после США. Наркотрафик идёт из Перу и Колумбии по водным путям Амазонки. Достигнув крупных портов, таких как Манаус, товар отправляется либо на местные рынки, либо дальше на экспорт в Африку и Европу. Кокаин, как и нелегально добытое золото, это товар с высокой маржинальностью: небольшой объём можно продать за большие деньги. Пиратство стало проблемой даже для крупных преступных синдикатов. Найти разбойников, хорошо знающих реку и сельву, практически невозможно. Но даже если их выслеживают и уничтожают боевики наркомафии, на их место тут же приходят новые, более дерзкие и амбициозные. Поэтому серьёзные ОПГ предпочитают платить крупным пиратским шайкам за охрану и беспрепятственный проход груза по своей территории.

Береговое братство

Точной информации о количестве пиратов, действующих в Амазонии, нет. По косвенным данным можно предположить, что на реках региона орудуют несколько тысяч разбойников. Если классифицировать пиратов по типам организации, их можно разделить на три категории.

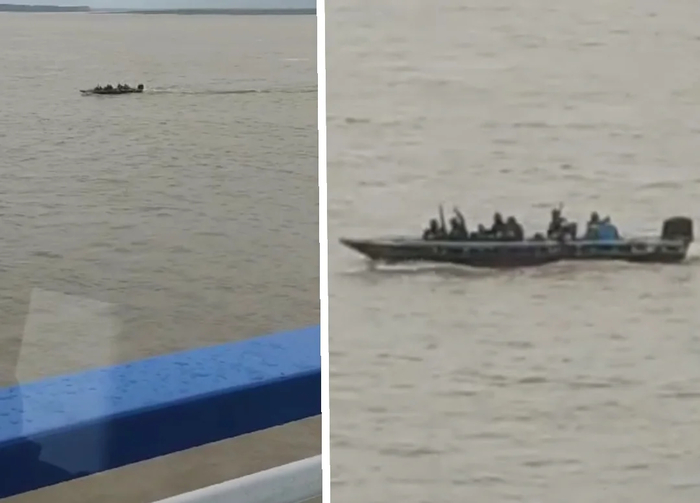

Лодка с пиратами на реке Солимойнс. Фото: hora1rondonia.com.br

Первая категория — пираты, которые работают на крупные преступные организации. Это прежде всего Primeiro Comando da Capital (порт. Первое Столичное Командование), сокращённо PCC, — самая влиятельная группировка страны, возникшая в 1993 году из тюремной банды в городе Сан-Паулу. Основное направление деятельности PCC — это торговля наркотиками. Сейчас их бизнес вышел далеко за границы Бразилии, и филиалы организации присутствуют во всех странах Латинской Америки, а также в Африке и Европе. На севере страны она контролирует поставки кокаина из Колумбии и Перу. Также Столичное Командование «крышует» нелегальную золотодобычу. В Амазонии PCC заняло доминирующее положение, уничтожив местную группировку Família do Norte (порт. Северная Семья), сокращённо FDN. Во время этой войны PCC активно вербовала сторонников в городе Келем — пиратской столице Амазонии (именно там в 2017 году убили Эмму Келти). В обмен на защиту в тюрьмах со стороны Столичного Командования пираты захватывали суда их конкурентов из FDN и второй по влиянию преступной группировки страны — Comando Vermelho (порт. Красное Командование) или сокращённо CV. В криминальном сообществе Бразилии пираты являются наиболее ненавидимой остальными преступниками кастой. Тюрьмы страны контролируются несколькими крупными организациями, занимающимися наркоторговлей; пираты наносят бизнесу серьёзный ущерб, и в тюрьмах их участь незавидна.

Атмосферный репортаж бразильского телевидения об ассоциированной с PCC пиратской группировке Piratas da Fronteira (Пираты пограничья). Продолжительность 3:00. Видео на португальском, но суть понятна по видеоряду. В сюжете — перестрелки полиции с пиратами, кадры захвата судов и оперативная съёмка.

Вторая категория — это классические пиратские шайки, для которых основное преступное ремесло — речной разбой. Такие группировки целиком состоят из местных жителей, они знакомы с географией и гидрографией, хорошо оснащены и вооружены. Пираты активно используют для разведки и наблюдения беспилотники и знают обо всех передвижениях на реке. У них множество информаторов как из местного населения, так и среди властей, которые предупреждают преступников о предстоящих полицейских рейдах. Сами группировки укоренены в местном сообществе и часто берут на себя функции государства: полученные от грабежей деньги вкладываются в инфраструктуру, из них населению выдаются ссуды, а боевики обеспечивают некое подобие правопорядка на своей территории. Такие группировки контролируют сотни километров реки и даже небольшие города.

Перевозившее 700 000 литров топлива судно догорает после того, как захватившие его пираты устроили пожар при перекачке горючего из цистерн на борту в ёмкости на лодках. Фото: correiodaamazonia.com

Яркий пример такой группировки — «Piratas do Solimões» или «Пираты Солимойнса», одна из самых влиятельных. Её лидер — Ильсемар Фильё, по кличке Чимазиньё («Cimazinho»). О его биографии мало что известно, но, судя по имеющимся данным, он начал преступную карьеру ещё подростком и уже в возрасте 25–27 лет стал во главе шайки. Сейчас ему 35 или 39 лет. Он является одним из самых разыскиваемых преступников Бразилии и уже много лет успешно скрывается от правосудия, несмотря на все усилия властей по его поимке.

В 2017 году в ходе успешного полицейского рейда была арестована его гражданская жена Дайна Кордовил, по кличке «Loirinha dos Piratas» («Пиратка Блондинка»). На момент ареста ей было 19 лет. В группировке она выполняла роль бухгалтера. Из захваченных финансовых документов выяснилось, что преступники активно кредитовали местное население и подкупали должностных лиц. Также было изъято большое количество оружия и спецсредств, в том числе военная и полицейская форма. Пираты часто используют катера с символикой полиции и соответствующую униформу для захвата судов.

«Пиратка Блондинка» и найденный у неё дома арсенал. Фото: portaldoholanda.com.br

На Амазонке орудует около десятка подобных группировок численностью до нескольких сотен человек каждая, которые достаточно сильны, чтобы сохранять относительную независимость от крупных преступных сообществ. Существует полтора-два десятка организаций поменьше, которые в той или иной степени зависят от крупных игроков. Эти пираты грамотно выбирают цели, они не размениваются на мелочи и атакуют суда с ценными грузами: это прежде всего наркотики, золото и топливо. Также организованные шайки грабят пассажирские суда и захватывают заложников с целью выкупа.

Третья категория пиратов самая многочисленная — это те, кого называют «речными крысами». Они составляют примерно 50% от всех налётчиков, и именно их аресты чаще всего показывают в новостях, когда полиция отчитывается о поимке очередных пиратов. Большая часть таких разбойников — это молодёжь из рыбацких деревень и городских социальных низов. Они работают на реке с пяти лет. На примитивных деревянных лодках подходят к пассажирским судам, закидывают верёвку и ловко взбираются на борт, продавая пассажирам рыбу, фрукты или сувениры. Как все люди, живущие в дикой местности, они умеют обращаться с оружием и выживать в сельве. В условиях тотальной нищеты и отсутствия власти подняться на борт с пистолетом, а не со снедью на продажу, — не вопрос навыков (они есть), а вопрос личного нравственного выбора.

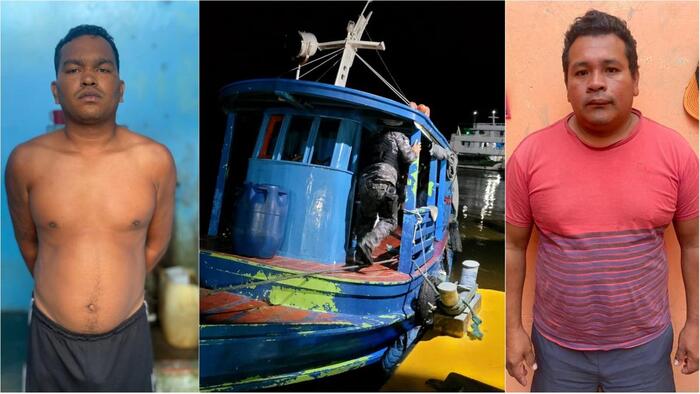

В сентябре 2023 года на реке Солимойнс пираты захватили рыбацкую лодку. Патруль неподалёку заметил нездоровую суету и поспешил на помощь. Завидев полицию, разбойники сбежали. На борту патрульные обнаружили связанный экипаж и 500 кг наркотиков в трюме.

Груз запрещённых веществ, найденный на лодке невезучих наркокурьеров. Хотя, почему невезучих? Они, по крайней мере, остались живы. Фото: acritica.com

Социальный состав речных крыс (да и в целом речных пиратов) — это рыбаки, которые не могут прокормить семью из-за гибели рыбы от загрязнения воды отходами золотодобычи; их дети, смотрящие на нищенскую жизнь родителей и не желающие такой же судьбы для себя. Это нелегальные шахтёры, которые решили сэкономить на покупке топлива для своих земснарядов и увидели хорошую возможность в том чтобы взять на абордаж баржу с горючим. Часто старатели теряют свои плоты из-за рейдов полиции и армии, захваченное имущество просто сжигается на месте. Лишённые средств к существованию майнеры видят в пиратстве самый простой способ компенсировать убытки. Это индейцы, которых сгоняют с их земель и притесняют отовсюду как власти, так и криминал; у них пиратство имеет форму национально-освободительной борьбы. И, конечно, самые обычные разбойники, одержимые жаждой наживы, часто наркозависимые. Таким без разницы, кого грабить и убивать, главное, чтобы это принесло деньги.

Речные крысы нападают на своих жертв вечером или ночью, на обычных моторных лодках, действуя небольшой командой из двух или трёх человек. Иногда несколько шаек могут объединиться для атаки на крупную цель, например, на пассажирское судно или баржу с топливом. В большинстве своём они не являются закоренелыми, опытными преступниками, и у них нет чисто криминального профессионализма. У них нет нужной в этом ремесле выдержки и хладнокровия, они легко поддаются панике и склонны к избыточному насилию. Речные крысы могут легко застрелить нищего рыбака, чтобы забрать с его лодки старый мотор. В их бандах нет серьёзной организации, которая давала бы им устойчивость к внутренним дрязгам, нет связей, чтобы заранее узнать о готовящихся рейдах, и, как правило, существуют такие шайки недолго. В конце концов, они либо уходят под покровительство крупной группировки, гибнут от внутренних разборок, столкновений с охраной судов, наркокурьерами, или оказываются в тюрьме.

Арестованный в 2019 году главарь пиратской шайки речных крыс Тайсо Родригес возглавлял банду из 20 человек, которая на протяжении трёх лет совершала налёты на суда в штате Пара. Фото: PA Agency (SECOM)

Законы пограничья

В аналитической статье начальника гражданской полиции бразильского штата Пара Артура ду Росарио Брага, опубликованной в журнале Бразильской Общественной Безопасности в 2025 году, рассматриваются практические аспекты борьбы с речным пиратством.

В статье приводятся следующие факты: в УК Бразилии речное пиратство не является отдельным составом преступления. Пиратство определяется как преступление, связанное с захватом судов в международных водах. Поэтому все нападения на реках внутри страны проходят как грабёж, разбой или убийство и попадают в общую криминальную статистику именно по этим преступлениям. Пиратов в основном арестовывают за хранение оружия, наркотиков, убийства или грабежи. Только 0,5% разбойников задерживаются непосредственно на месте преступления.

Второй важный момент — размытие полномочий между ведомствами, которые должны бороться с пиратством. В Бразилии не существует одного подразделения, занимающегося безопасностью водных путей; соответствующие отделы имеют практически все силовые ведомства (а их больше пяти), общей координации между ними нет. Совместные действия осуществляются только в рамках крупных операций.

Третий момент: даже когда у полиции есть заявление о преступлении, в 97% случаев никакого расследования не проводится. Внятного объяснения этому нет, но причины можно найти на страницах прессы. Власть просто не контролирует регион.

Бронированный патрульный катер. Фото: portaldanavegacao.com

Во-первых, численность полицейских сил в Амазонии составляет примерно 50 000 человек, этого явно недостаточно. Специалисты говорят, что для эффективной работы людей нужно вдвое больше. Есть ещё 25 000 военных, но поддержание порядка на реке не входит в перечень их основных задач. Армия в первую очередь занимается охраной границы. На сотни километров водных путей можно вообще не встретить ни одного представителя власти. Ещё один важный момент: в Бразилии нет береговой охраны, а ВМФ, который частично выполняет её функции, всячески сопротивляется появлению подобной структуры.

Во-вторых, это общий, крайне высокий уровень криминала в Амазонии. Фактически, полицейские на местах находятся в положении осаждённой крепости. Издание Ojo-Publico в материале, посвящённом криминогенной обстановке в районе Трёх Границ, описывает ужасное состояние полицейских сил в регионе. Журналисты цитируют начальника полиции города Санту-Антониу-ду-Иса. Он рассказывает, что население воспринимает как власть криминальные группировки, а к правоохранительным органам относится крайне враждебно. По его словам, в случае серьёзных проблем он может рассчитывать только на двух следователей, двух клерков, одного стажёра и ещё двух федеральных агентов, которые работают в городе. Что касается реки, то он сказал, что без пулемёта и десятка бойцов вообще к ней не подойдёт. Ко всему прочему, пиратство — далеко не единственная проблема, с которой борется полиция. Это и наркотрафик, и браконьерство, и нелегальная золотодобыча, и, конечно, обычная общеуголовная преступность. Тюрьмы и места временного содержания переполнены так, что часто задержанных просто отпускают, потому что в камерах нет мест. Полицейская речная флотилия морально устарела, многие плавсредства давно пора отправлять в утиль, практически нет бронированных судов, лодок с мощными моторами, да и в целом техническое оснащение крайне слабое.

Речное патрульное судно бразильских ВМФ Raposo Tavares (P21) во время операции Ágata Amazônia 2023. Фото: Wikipedia

В-третьих, сами жители региона крайне редко обращаются за помощью к властям, даже если стали жертвами нападения. Причины понятны: у людей отсутствует вера в то, что преступников поймают и накажут; они не верят в то, что полиция их защитит, если бандиты вернутся отомстить жертве за то, что она на них заявила. Население считает (и часто обоснованно), что правоохранительные органы коррумпированы и в целом воспринимают государственную власть всего лишь как одну из многих фракций, при этом не самую сильную.

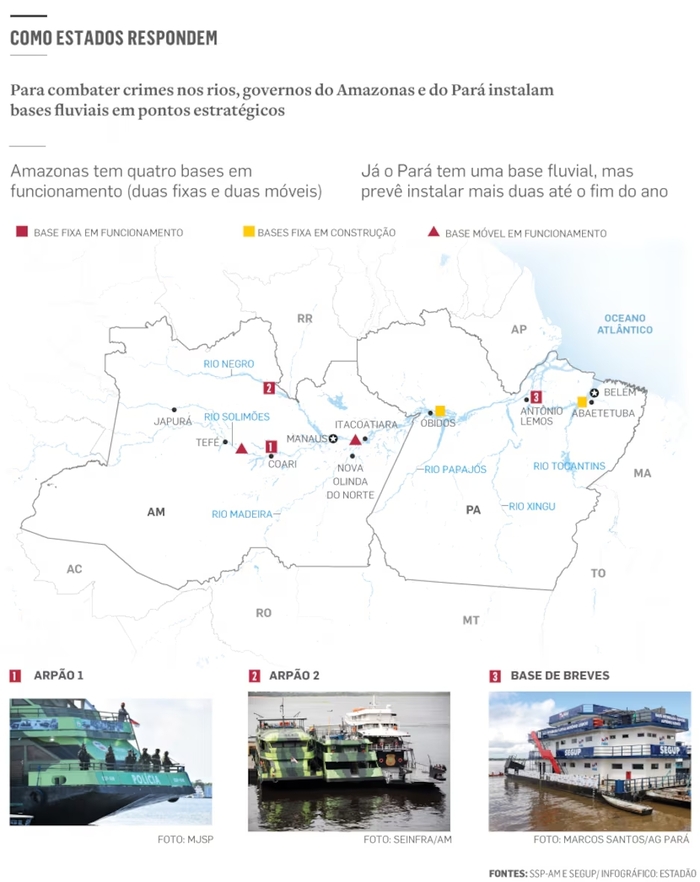

Проблема речного пиратства часто поднимается на высоком уровне. Депутаты бразильского парламента и силовики предлагают ввести, наконец, отдельную статью за пиратство в Уголовный кодекс, однако этого пока не случилось. До сих пор не создано единой силовой структуры по борьбе с пиратством, хотя попытки создать нечто подобное предпринимаются на уровне отдельных штатов. На текущий момент единственная наиболее действенная стратегия борьбы с речным разбоем, которую осуществляют бразильские власти, — это усиление полицейского присутствия на Амазонке. Так, в 2024 году на наиболее опасных участках реки было размещено 3 плавбазы, укомплектованные современными средствами связи, бронированными катерами и мощными моторными лодками. Экипаж каждой — по 60 человек, в том числе несколько отделений спецназа. Главная задача гарнизона — это патрулирование акватории реки, досмотр судов и оперативная реакция на поступающие сигналы о помощи. Такая стратегия имеет позитивный эффект, и количество нападений в районе действия плавбаз сократилось. Однако 180 человек и дополнительные 10-12 патрульных лодок явно недостаточно для безопасности тысяч километров водных путей. До конца 2025 года планируется развернуть ещё две такие плавбазы.

Схема расположения плавбаз на Амазонке. Источник: estadao.com.br

Коммерческие грузоперевозчики, терпящие от пиратства основные убытки, решают вопрос безопасности судов самостоятельно. Особо ценные грузы теперь ходят по реке с вооруженной охраной. Перспектива того, что власти Бразилии покончат с речным разбоем, крайне туманна. Частных компаний, предоставляющих услуги по защите грузов на Амазонке, становится всё больше, а перестрелки охраны с пиратами происходят всё чаще.

Продолжительное беззаконие на реке порождает специфические формы самоорганизации населения, характерные для эпохи покорения Дикого Запада. Там, где отсутствует государство, начинает действовать «Frontier law» или «Frontier justice» (англ. «Законы Пограничья» или «Пограничное Правосудие») — специфическая форма правовых отношений, когда жители сами осуществляют власть на местах. В прибрежных деревнях появляются вооруженные антипиратские дружины, которые следят за рекой, пока остальные рыбачат, сопровождают грузы, направляющиеся в их населенный пункт, несут ночное дежурство, предупреждая возможные нападения на жилища с воды. Также они самостоятельно исполняют функции полиции, судов и палачей. Пойманных пиратов судят судом Линча, тела сбрасывают в реку или закапывают в лесу. Поскольку государство в этих местах отсутствует, они, как и пираты, не несут никакой ответственности.

В районе Трёх Границ лодки перемещаются по реке свободно, без всякого досмотра. Фото: Michael Dantas

Проблема, у которой нет простого решения

Бассейн Амазонки является одним из самых криминогенных регионов Латинской Америки, да и, пожалуй, всего мира. В приграничных муниципалитетах уровень убийств — от 65 до 106 на 100 тыс. человек (речь идёт в том числе и о сопредельных странах); в целом на Севере Бразилии этот показатель — 27,7, в штате Амапа — 45. Ближайшим конкурентом Амазонии за сомнительное звание самого опасного места планеты является только Мексика с национальным показателем 25 убийств на 100 тыс. и уровнем убийств 140 на 100 тыс. в западном штате Колима. Бразилия прочно занимает одно из первых мест среди государств с самым высоким уровнем преступности. За границей хорошо известно о зашкаливающем насилии в городских фавеллах Рио и Сан-Паулу, об аналогичных проблемах на севере страны знают куда меньше. Однако эти явления одного порядка, речное пиратство — лишь проявление региональной специфики. Там, где городские бандиты грабят на улице, на севере такие же преступники грабят на реке. Бразильская пресса с середины десятых годов говорит о «фавелизации» Амазонии. Преступные группировки захватывают целые города, где-то подкупом и угрозами, а где-то прямым насилием влияют на политику местных властей. Из-за удалённости региона и слабости правоохранительных органов насилие в Амазонии уже превосходит аналогичные показатели трущоб городов на побережье, а новостные ленты напоминают сводки из мест боевых действий.

Как и в случае городских фавел, катализатором насилия являются наркотики; их потребление в стране только растёт. На территории сопредельных государств в бассейне Амазонки под посевы коки вырубаются тысячи гектаров леса. Объёмы поставок измеряются сотнями тонн. К 2020 году предполагаемый доход от продажи наркотиков в стране оценивался примерно в 6,5 миллиардов долларов. Если бы наркоторговля была единым предприятием, находящимся в легальном поле, то оно входило бы в десятку крупнейших бразильских компаний. Однако, в отличие от обычного бизнеса, порог вхождения в него куда ниже. Здесь не нужны образование, терпение и трудолюбие. Для старта криминальной карьеры требуются лишь дерзость, бандитский фарт и пистолет в качестве рабочего инструмента.

Цена на золото, начиная с 2020 года, бьёт все рекорды: предложение не успевает за спросом. Как следствие, на реке появляется всё больше и больше нелегальных земснарядов. Вместе с тем в регионе продолжается демографический бум: средний возраст населения на Севере Бразилии составляет 23-24 года. При этом доходы местных жителей падают, и нет предпосылок к тому, что ситуация изменится в лучшую сторону. Полицейских сил в регионе недостаточно, а власти страны не могут предложить подрастающему поколению более привлекательные, чем криминал, пути к самореализации. А это значит, количество нападений на реках будет только увеличиваться.