Продолжаю цикл о жизни дореволюционных городов. На очереди уездный город Царицын (Волгоград). Датой основания города считается 1589 год. Долгое время это была крепость, которая должна была препятствовать набегам татар, а полноценный город появился в 18 веке.

В конце 17 в., после взятия русскими войсками Азова, военное значение Царицына снизилось. Казалось, что возникла реальная перспектива превращения крепости в город. Однако основные силы и средства Петр Великий направил на строительство волго-донского канала у Камышинской крепости. Царицын же развивался без какой-либо существенной поддержки со стороны государства. К тому же вскоре вспыхнуло восстание донских казаков под предводительством К. Булавина. Царицын и Камышин несколько месяцев были в руках бунтовщиков. Затем в 1711 году туркам удалось отвоевать у России Азов. Участившиеся набеги ногайцев и крымцев, которых наводили на Русь казаки — некрасовцы, вынудили руководство страны построить между Доном и Волгой Царицынскую сторожевую линию. Царицынская крепость была расширена и существенно укреплена. На востоке был построен форштадт, на территории которого стала вестись новая застройка. Первые постройки вне стен крепости появились только в 40—50-х гг. 18 века. В конце XVIII в., вследствие присоединения Северного Причерноморья к России, Царицынская сторожевая линия была упразднена.

Из книги Дж . Перри «Состояние России при нынешнем царе» (1699-1701): «Теперь буду я говорить о другом народе, кабанских татарах. Они сильного сложения, весьма пропорциональны. Волосы у них черные, цвет лица смуглый, как и у всех прочих татар; они обитают на западе от реки Волги по северо-восточному берегу Черного моря, в области, находящейся между этим морем и Каспийским. Из этой местности они делают постоянные набеги на пограничные русские земли, грабят и жгут селения и нередко уводят с собою рогатый скот, овец, лошадей и даже людей. По этой причине широкая полоса земли на западной стороне Волги, между городом Саратовом и Каспийским морем, почти вовсе не населена, за исключением островов около Астрахани. В городах Камышинке \ Царице, Ишорнике и Терки, отстоящих друг от друга на 150, 160 и 200 миль, содержится сильная охранная стража, всегда готовая взяться за оружие в случае тревоги. По причине этих набегов со стороны вышеназванных татар русские в этом крае не пашут и не сеют (хотя почва чрезвычайно плодородна); рожь для продовольствия привозится вниз по реке Волге, и те же суда возвращаются вверх по течению, нагруженные рыбою, солью и пр».

Из книги К. де Бруина «Путешествие через Московию» (1703 – 1707): «Город Царицын построен на невысокой горе, объемом невелик и, как мне показалось, расположен четырехугольником и обнесен деревянною стеной, снабженной башнями. Предместье его раскинуто по берегу реки и частью вокруг города. Главная церковь каменная, но недостроенная еще; остальные церкви деревянные и едва видны ’. Лежит город под 48°,23', в 350 верстах от Саратова. Отсюда вплоть до Астрахани в лесах растет солодковый корень, ствол которого бывает вышиною от 3 до 4 футов. Продвинувшись несколько вперед, встретили мы остров Сарпинский имеющий в длину 12 верст и находящийся с правой стороны, поблизости к нам. Позади этого острова идет речка от Дона и впадает в Волгу, которая, как говорят, не в состоянии, впрочем, поднять барки. Русские называют ее, подобно острову, Сарпинкой (Сарпой)». Автор сетовал на обилие разбойников, которые на Волге грабили суда.

Из книги И. И. Лепехина «Дневные записки» (1769): «Город Царицын стоит при конце линии на самом волжском берегу, обведен земляным валом с раскатами с трех сторон, а четвертую сторону защищает его река Волга. Строение в нем все деревянное, выключая три каменные церкви. Уезду никакого не имеет, почему в нем, как и в Дмитровске, только одна комендантская канцелярия. Купечество в нем зажиточно, и больший их доход состоит в рыбных промыслах. Бедные жители питаются от посеву дынь и арбузов, которые вкусом и астраханских превосходят. Они занимают все поля: ибо ни в каком другом посеве жители не упражняются. <...>По урожаю в сих местах арбузов продаются они весьма дешевой ценой, так что иногда за деньгу большой арбуз купить можно. Нежный сей плод не может быть сохранен чрез долгое время без повреждения: и так насадитель арбузов принужденным находится иногда плоды своего труда отдавать за бесценок. Хотя арбузы для дальнего времени стараются сохранять солением; однако тут уже совсем другой и ни мало на прежний не похожий бывает вкус. <...>

Наши арбузы, без сомнения, дадут приятное и хмельное питье, которое, может быть, и многим иностранным винам ни мало не уступит. Мне нет нужды доказывать, что из арбузного сока может родиться вино. Всяк, кто знает, каким образом рождается вино из соков, и кто едал арбузы, без моего толкования ясно понимает. И так царицынские жители вместо малого награждения могли бы иметь и сугубую прибыль от своих трудов; да и многие отдаленные жители от сих мест пользовались бы сим напитком не хуже другого иностранного. Другую отрасль промысла бедным царицынским жителям предлагают дикие яблоки, а особливо терновник. Его можно также употреблять на сижение водки, мочить и делать приятные наливки. Виноградные сады в Царицыне не с худым успехом разводятся. Редкий год случается, в который бы виноград не дошел до своей зрелости; но тот в нем недостаток, что он не может дать долговременного вина; ибо оно, как у нас всякому известно, скоро окисает и портится. Причины сему другой я сыскать не могу, кроме солончаков, которые в здешних местах изобильны. <...>

В числе первейших полезных заведений в соседстве с Царицыном должно почитать шелковую казенную фабрику. Она заведена верстах в семи от Ахтубинского верхнего устья и имеет все желаемые выгоды. К ней приписаны две слободы, которые поблизу и поселены».

Из «Записок» И. П. Фалька: «Царицын есть самая большая крепость на Волге, и стоит не так, как прочие в городе, но весь город в себе заключает. Выше города имеется худой форштадт, а подалее оного выстроена большая деревянная гостиница на случай путешествия императрицы, но по назначению своему некогда употребляема не была и ныне вся разваливается. Укрепление состоит в высоком земляном валу и глубоком рву; в нем находится гарнизон, состоящий из двух батальонов. Самый город мал. Церкви и дома деревянные, но правильно расположенные, улицы же немощеные; а как здесь земля глинистая, то весною и осенью едва можно пройти от одного дома до другого. Между жителями считается 491 купец, прочие же суть необходимые ремесленники, рыбаки и казаки, выключая гарнизон. Главный промысел здешних жителей состоит в рыбной ловле, которая по Волге, на 60 верст выше и ниже Царицына, принадлежит городу; посему производится здесь большой торг рыбою, и жители зажиточны. В сем приятном городке жители в одеянии, нравах и образе жизни весьма походят на россиян; а как они весьма гостеприимны, и я жил у богатого купца, то не мог избегнуть от многих именинных и других празднеств.

Угощение у всех состоит в холодных яствах и крепких напитках. Всегда проходило время весело в пении, разговорах и плясках; всегда гости дружески расходились по домам. Вместо стульев употребляют здесь скамейки, а вместо салфеток полотенца, лежащие по коленам гостей. Ножик приносит всякой с собою. Сначала подают рюмку водки, потом ставят ботвинью из щавеля с луком, растертым яичным желтком и сметаною; вместо хлеба кладут в нее изрезанную на куски рыбу или говядину; потом подают студень воловью с перцем, чесноком, уксусом и маслом, после того нарезанную ломтями ветчину с горчицею, жареную баранину или птиц, не всегда говядину, щи, пирожки с говядиною, яйцами и морковью, битый коровец, делаемый из теста замешанного с яйцами и маслом, на дрожжах и малою частью вина хлебного, и испеченный в виде воздушного пирога. Во время поста ставят икру, вязигу, ботвинью, уху, пироги с рыбою, жареные грибы. Напитки подают следующим порядком: сперва водку, потом пиво и брагу , после сего вишневку и наконец другие наливки; иностранные же вина и английское пиво ставят редко, и то в таком только случае, когда гости знатнее хозяина; или для приезжих из столицы, или таких мест, где оные напитки употребляются.

С упразднением в 1818 году Царицынской крепости и выводом ее гарнизона (в городе осталась только команда внутренней стражи) город окончательно потерял военное значение. Крупных заводов здесь долгое время не было. В конце 1850-х гг. в городе имелись один пивоваренный, два свечных и три кирпичных завода, которые выпускали продукции всего на 5,5 тыс. р. в год, а также 10 мельниц — 2 водяные и 8 ветряных. Главным занятием горожан оставались бахчеводство и рыбная ловля. На двух местных ярмарках ежегодно продавалось товаров на 350—500 тыс. р. Одним из главных предметов торговли была шерсть, которую жители выменивали у калмыков и казахов. В 1859 г. в городе насчитывалось 907 деревянных и 10 каменных строений.

Г. Г.и И. Г. Чернецовы в книге «Путешествие по Волге» (1838) писали: «Отдохнув, поспешили видеть картуз и трость Петра Великого, подаренные им здешним жителям на возвратном пути своем из персидского похода в 1723 году. Картуз сшит из сукна бледно-желтого цвета с тафтяною тульею, а трость сделана из неизвестного какого-то дерева — простая, длиною в два аршина четыре вершка. Отдавая ее жителям, Петр сказал: "Вот вам моя трость! Я управлялся ею с друзьями, а вы обороняйтесь ею от врагов". Все это хранится в доме градского общества в особом шкафе за стеклом. Царицын хорошо отстроен, в нем есть прекрасные домики, и окружен земляным валом, составлявшим прежде его укрепление».

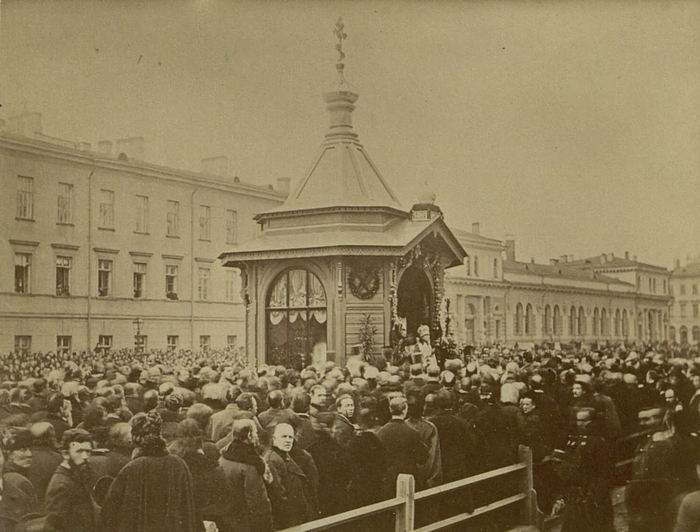

В. И. Беккер в «Воспоминания о Саратовской губернии» (1842) подробно описывает появление в городе упомянутого картуза и трости. «В 1722 году тот же великий государь с императрицею во время своего путешествия по Волге в низовой поход изволил посетить Царицын. После торжественной встречи граждане подводят к высокому посетителю верховую лошадь; государь садится на нее, осматривает крепость, потом слушает обедню в Троицкой церкви, ласкает жителей, беседует с ними о разных предметах и жалует крепость царице, супруге своей. Это случилось во время их путешествия чрез речку Царицу на приготовленных для сего мостиках. Остановясь тут, Петр Великий сказал, что как сия речка есть Царица, то жалует ее величеству и Царицынскую крепость.

А в следующем, 1723 году на возвратном пути из Персидского похода в знак Высочайшего благоволения к верным царицынцам незабвенный государь оставляет картуз и трость, и, отдавая жителям первый, державный произнес следующие достопамятные слова: «Как никто не смеет снять картуза с головы моей, так никто не смеет вас из Царицына выводить»; при вручении трости: "Вот вам моя трость: я управлялся ею от врагов". Картуз — из толстого серого сукна, подкладка — дикого цвета, шелковая, на вате. В некоторых местах моль испортила эту драгоценную вещь. Трость вязовая, к низу толще, с корою, почерневшая от времени; на верхнем конце сук и кора от руки стерлись; длина трости — 2 аршина. И картуз и трость до 1838 г. находились в военном ведомстве, а в предшествовавшем, 1837 г. по распоряжению правительства они переданы, с приличным церемониалом, Царицынскому градскому обществу».

Из книги В. И. Беккера «Воспоминания о Саратовской губернии» (1842): «Город побольше Камышина: тысяч шесть населения, шесть церквей, из которых четыре — в крепости, а остальные — в форштате. Взорам путника являются значительные площади, рвы и развалины. Церкви не богаты и самые здания не объемисты. По набережной находится древнее здание магистрата; внутри города каменный гостиный двор, низменный, очень незавидного фасада. Кругом города вал. Гека разделяет город на две части: меньшая, к Сарепте, служит как бы предместием, заключая в себе небольшие скромные домики. Главные улицы довольно широки, а окрестности живописны: вдали темнеют отлогости гор, роскошные луга; пред вами Ахтуба, вливающаяся в Волгу. Вообще Царицын разделяется на три части: на так называемую крепость, обведенную земляным валом, на форштаты Преображенский и Царицынский. По высочайше конфирмованному в 1820 г. на г. Царицын плану, были предположены к построению в крепости присутственные места, в обоих форштатах — по одной приходской церкви, купеческие лавки для хранения товаров. Здесь две ярмарки — Троицкая и Ивановская: главный торг производится скотом. Привоз простирается на первую до 350 тыс., на вторую — на 200 тыс. р. серебром. Пристань покрывается в ту пору судами различных конструкций. По окончании ярмарки отправляется до 15 тыс. подвод, нагруженных товарами, в Курскую, Воронежскую и прочие губернии, а из Нижегородской ярмарки сплавляются на судах разные товары, также казенный спирт, отправляемый с пристани на Кавказскую линию и в Грузию».

Л. А. Ухтомский в книге «От Петербурга до Астрахани» писал: «Царицын — дрянной и грязный городишко, лишенный всякой растительности и зелени. У Царицына оканчиваются настоящие приволжские горы. Здесь берег представляет два рода весьма замечательной глины: одна — белая, в виде порошка и употребляется жителями на беление стен, другая — бурая, слоистая, встречается большими массами у самого берега Волги и от просачивания воды делается рыхлою и часто обламывается целыми глыбами. В самом Царицыне есть место в конце города, где жители через каждые десять лет принуждены бывают перестраиваться, потому что дома их постепенно приближаются к самому берегу. По своему торговому значению Царицын ниже Дубовки, но все-таки сюда привозят значительное количество товаров, которые развозятся во внутренние губернии и поволжские города. Для этого употребляются фурщики , которых иногда приходит в Царицын до 7 тыс. чел. и при них до 80 тыс. волов. Но одним из главных мест сбыта товаров является Дон. <...> Царицын перерезан оврагом, по дну которого течет речка Царица. Окрестности города сыпучи, безлесны и унылы. Отсюда начинаются степные кочевья калмыков, их кибитки стоят за городом; тут же по сожженной и пыльной степи пасутся чумацкие волы».

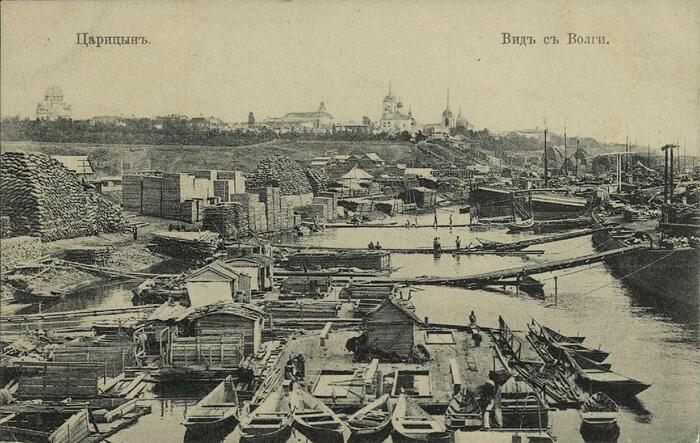

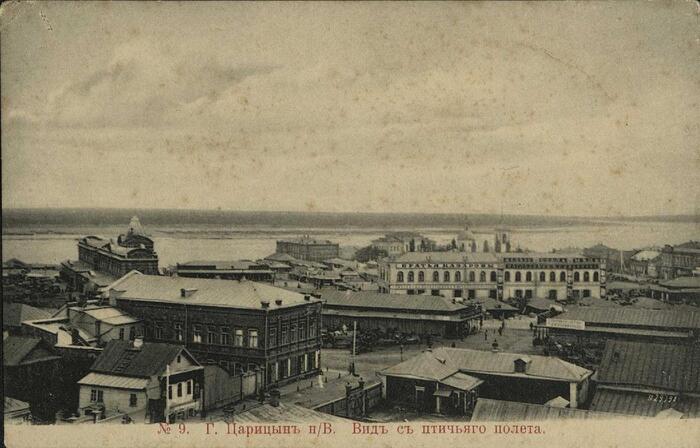

После строительства Волжско-Донской (1862) и особенно Грязе-Царицынской (1871) железных дорог Царицын стал важным транспортным узлом. Через него транзитом шли товары (преимущественно сельскохозяйственная продукция) в центральные губернии и Прибалтику. Началось бурное развитие промышленности, особенно деревообрабатывающей и пищевой (маслобойной, мукомольной, солемольной). Сначала 1880-х гг. на северной окраине города возник район нефтяных пристаней и складов, на юге за городской чертой — районы лесопильных заводов (в Ельшанке, Бекетовке, Сарепте). В 1897 году к северу от города началось строительство крупного металлургического завода французского акционерного «Уральско—Волжского металлургического общества» (ныне Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»). Завод был запущен в 1898 году. Экономический подъем привел к росту городского населения. В 1897 году в Царицыне проживало уже 55 186 человек, не считая примерно 10 тыс. сезонных рабочих.

В. В. Крестовский в 1867 году отметил интересную особенность в местной логистике: «Пассажирские поезда тут по большей части представляют цепь весьма небольшого количества вагонов: один или два для первого и второго классов да три или четыре для третьего — вот и весь поезд. Зато товарные поезда вытягиваются вагонов на сорок и более. Большая часть товарных платформ, как заметил я в два мои переезда по этой дороге, грузится лесом — строевым и барочным. На этот последний тут существует особая «коммерция», с тех пор как проложили железную дорогу. Дело в том, что барки , идущие с волжских верхов и предназначенные к разгрузке у Царицына, по выполнении своего назначения продаются местным промышленникам, которые, не теряя лишнего времени, тотчас же разбирают их по частям и переправляют по чугунке на Калач, а в Калаче каждая барка в несколько дней снова собирается, сколачивается тут же на берегу Дона и спускается на воду у самой Калачевской товарной пристани, к услугам донских судопромышленников, которые уже, не строя себе новых судов, покупают готовые барки и гонят на них товар до Ростова или до Таганрога.

Таким образом, волжский судопромышленник, который еще года четыре тому назад, разгрузившись в Царицыне, сбывал свою «посудину» в лом на дрова за самую ничтожную (относительно) цену, теперь с открытием железного пути сбывает ту же посудину несравненно выгоднее. Деревянный одноэтажный вокзал железной дороги устроен чрезвычайно просто, чтоб не сказать даже бедно: центральная зала, в которой вывешено на стене несколько пароходных и иных объявлений, торчат несколько столиков и десятка полтора стульев, посвящена более чем скромному буфету, направо — комната для дам, с кожаными креслами, налево — и для мужчин, и для дам, как угодно, с простыми деревянными скамьями. <...>

Если бы дело ограничивалось несколькими часами ожидания, тогда не о чем бы и говорить, но тут, при настоящем положении дела, для ваших боков выходит практика не совсем-то удобная. Главная же прелесть этих долготерпеливых ожиданий выпадает на долю серого пассажира. Серому пассажиру не дозволяется вход в комнаты вокзала в том рассуждении, что он полы заследит сапожищами и нанесет с собою всякой грязищи с рыбьей шелухой в придачу. Поэтому серый пассажир обречен здесь на ожидание чуть что не под открытым небом, на галерее дебаркадера. Да оно и совсем-таки выходит под открытым, потому что, хотя над галереей и устроена крышка, стен не полагается; в замену же их торчат деревянные колонки. Под этою крышкой ютятся себе как попало наши серяки вповалку на полу, часто под обильным дождем, который мочит их невозбранно, среди дождевых луж и подтеков, на ветру и под ночным холодом, который тут даже и в июле месяце не всегда-таки бывает в диковинку».

Также В. В. Крестовский был недоволен местными мошками: «Я ничего не знаю хуже и надоедливее этого чуть заметного насекомого. Даже... даже надоедливая июльская муха лучше его. По силе данного сравнения можете судить, что это такое! Бесчисленные мириады мошки наполняют прибрежный воздух, то там, то сям чернея в нем тонкосетчатыми, высокими подвижными столбами. Зарождаясь первоначально в этой прибрежной сырости, мириады эти быстро распространяются по всей окрестности и уносятся даже в сухую степь на весьма значительное расстояние. Если вы зададите себе на минуту труд (именно труд при данном обстоятельстве) понаблюдать направление ветра, то легко заметите, как легкое дуновение его уносит с собою в одну какую-нибудь сторону целые тучи этого насекомого».

Чтобы спастись от этой напасти, жители носили на голове сетки: «Первое, что заметили мы, ступив с парохода на царицынскую почву, были сетки. Не было ни одной почти головы мужской или женской, на которой не напялена была бы тонкая нитяная сетка, покрывавшая всю голову, затылок и лицо. Многие из этих сеток являлись даже не без претензии на щеголеватую отделку, вроде кисточек, бахромки и каемок либо синего и красного, либо иных цветов, и не без некоторого щегольства носились царицынскими головами. На многих женщинах и даже на мужчинах (из городских сливок и из чиновников железной дороги) эти сетки спускались с головы на плечи, с явной претензией на кокетливость, каковая претензия в некоторых случаях и достигалась вполне удовлетворительно. Царицынские сливки, очевидно, щеголяли разноцветными сетками и, почем знать, быть может даже признавали эту особенность своего костюма временным средством к чарованию сердец».

Помимо этого Крестовский отмечает, что местные жители питают слабость к тыквенным семечкам и вобле: «Эта обла, или вобла, дает себя знать на всем Поволжье и особенно на низовьях. От нее порою буквально нет проходу, потому что она складывается тут же на улице то пластами в несколько рядов, то целыми копнами, наподобие копен сена, за которое вы и принимаете ее издали, пока не привыкнете сознавать, что это не сено, а вобла, что, впрочем, происходит очень скоро после предварительного знакомства с нею. Зачастую эти пласты и копны обретаются не в надлежащем порядке, так что вокруг их весьма изрядное количество этой рыбины валяется по земле и беспрепятственно топчется в грязь прохожими. То и дело наступаешь на рыбью шелуху, на рыбью башку или на целую воблу. Собаки тоже питаются ею, подбирая свой кус в грязи, и потом, буде обожрутся в сухую летнюю пору, бродят как шальные, высунув языки от жажды, потому что вобла на вкус очень солона. В Царицыне, то есть собственно в Слободе, в той части его, которая тянется от железной дороги к речке Царице, эта пресловутая вобла мечется вам в глаза везде и повсюду. Не говоря уже о пластах и копнах: она в виде рыбьих букетов и сережек, пучками выглядывает подвешенная к потолку или к дверному косяку, из каждой лавчонки и обязательно выставляется на показ мимоидущим с каждого мелочного прилавка, с каждого ларя, с каждой почти раскинутой по земле торгашеской рогожки. Если бы спросили меня: чем в изображаемую пору бывает достопримечателен город Царицын? — я не обинуясь и притом смело отвечал бы вам: мошкой и воблой».

Из заметок В. В. Крестовского: «Несколько в стороне, в степной части города, расположена базарная площадь с бараками, ларями и навесами и с неизменными запахами лука да соленой и вяленой рыбы, между которой опять-таки главную роль играет популярная вобла, а затем лукошки подсолнечных семечек да груды огурцов — словом, базар как базар, ничем не лучше и не хуже тысячи ему подобных. Кабаки же и в этом месте, судя по толкущимся и галдящим около них кучкам народа, тоже обстоят благополучно. На углу одной из главных улиц, название которой теперь уже не упомню (вероятно, Дворянская, ибо без Дворянской и Московской улицы, как известно, не обходится почти ни один всероссийский город, города же, таковых не имеющие, составляют ничтожное исключение), находится в каменном доме гостиница Щепетова, в которой, кроме водки, пива да пары чаю, ничего найти невозможно, в чем я имел случай убедиться по собственному опыту, заключавшемуся в неудачном поиске там куска мяса или вообще чего-нибудь удобосъедомого. Впрочем в этом отношении “цивилизованный” Царицын удовлетворяет себя на станции железной дороги, где можно кое-чем, хотя и скромно, однако же безопасно и довольно чистоплотно удовлетворить своему аппетиту.

К числу эстетических развлечений города Царицына нужно отнести одну гостиницу неподалеку от железной дороги, где по вечерам играют и поют какиедтэ арфянки; но я там не был и потому ничего не могу сказать о характере этого эстетического развлечения. Вообще же решаюсь предположить, что Царицын не особенно гоняется за эстетическими развлечениями (по крайней мере по музыкальной части), потому что, объездя в нем дважды чуть ли не все улицы и даже гуляя по ним, до слуха моего ни из одного раскрытого окошка не достиг ни звук унылый фортепьяно, ни гитары звон серебристый, этой почти необходимой спутницы мелкочиновничьей холостежной жизни. А в окнах между тем из-за разных занавесок и из-за палисадников там и сям выглядывали миловидные головки, для меня почти немыслимые в уездном городке без звука унылого фортепьяно. Выглядывали точно так же головки и немиловидные, в повязках, в усах, в чепцах, и так себе, простоволосые, и с баками, и с бородами, и все они с любопытством встречали, оглядывали и провожали двух неведомых незнакомцев, рыскавших по всему городу за сетками, изнемогавших от нападения мошки».

Из книги С. И. Рогозина «Путешествие по русским городам» (1897): «Царицын пропускает чрез себя с Волги по железным дорогам Волгодонской и Царицынской 4 следующие грузы: до 20 миллионов пудов лесу, досок и тесу на Дон, а по направлению к Москве и далее: 12 миллионов пудов керосину, 8 миллионов пудов нефти, остатков и минерального масла, 15 миллионов пудов рыбы и 3 миллиона пудов соли, всего по обеим дорогам до 58 миллионов пудов. До развития бахмутского соляного дела соли проходило чрез Царицын гораздо более, от 8 до 10 миллионов пудов, но теперь баскунчакская соль не может продаваться далее восьмисот верст от Царицына и за этою границей не выдерживает конкуренции. <...>

Это положение Царицына как перевалочного пункта отразилось, разумеется, на росте города. В 1851 году в городе было четыре или пять тысяч жителей, а в настоящее время население его увеличилось до 36 000 человек, то есть в течение 37 лет возросло почти в семь раз. Я беру нарочно 1851 год для сравнения с Самарой и Саратовом, цифры населения которых я тоже брал за тот же год. Число домов в Царицыне тоже очень велико и простирается до 5400, из них каменных домов лишь 194, остальные же представляют крестьянские избы с тесовыми крышами вместо соломы. На каждый дом приходится, таким образом, 6,6 жителей, то же число, как и в Сызрани, и в действительности города эти имеют большое сходство по внешнему виду».

В 1902 году историк Александр Минх писал о местных жителях: «Крепкое телосложение составляет основную черту в природе здешнего народа. Относительно роста жителей сказать, что, как и везде, есть в своем роде — великаны, есть и карлики, но люди среднего роста и плотные — явление обычное: посадка их твердая, манеры несколько мешковаты, но во всех частях тела, стана и очерка лица видна правильность. Больше русых. Все почти с свежим здоровым цветом лица; худошавых мало. Проворство, торопливость и оборотливость мало заметны в здешнем простолюдине, зато крепкие и богатые жизненными силами, они терпеливо переносят жару и холод, труда и работы — не боятся. Однако самонадеянная отвага, небрежность и общая неосторожность простолюдинов бывает причиною разных болезней, главная которых — простуда: чему способствует быстрая перемена в температуре здешнего климата, особенно весною. Холодные ночи после жаркого дня, проводимым здешним народом чаще вне жилища, чем внутри их, духота и зной долгих летних дней, манящие невольно утомленного работника-земледельца, к холодному роднику влекут за собой дурные последствия. Неосторожное и неумеренное употребление до жадности арбузов, дынь и огурцов, в изобилии родящихся в этом крае, производят много гастрических болезней. Такого рода болезни в простонародии обыкновенны каждый год, но крепкая натура степняка, привыкшего ко всему с молоду, большею частию переносит их благополучно».

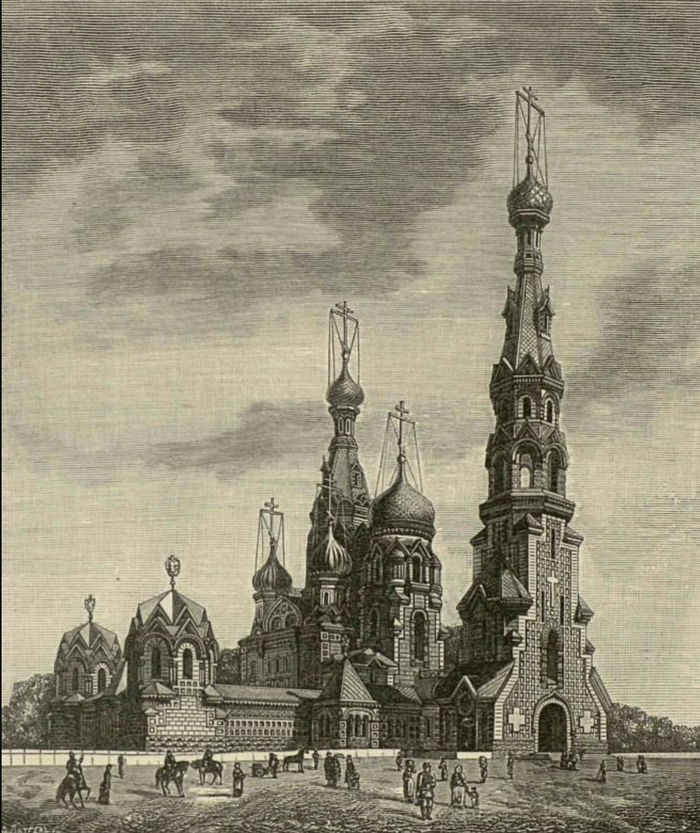

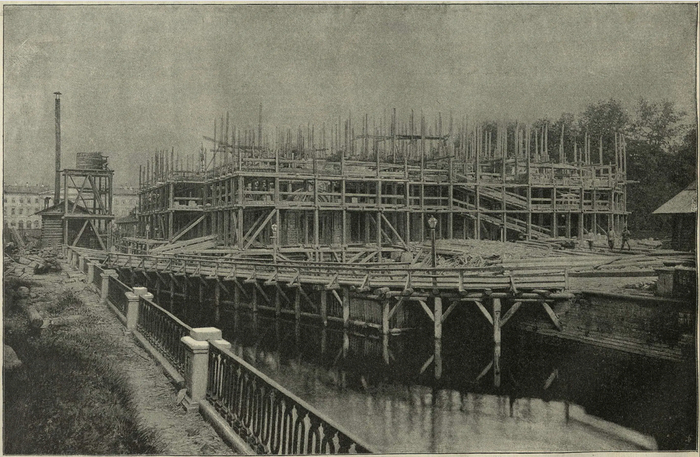

В начале 20 века город активно развивался. 13 июня 1901 года был заложен собор Александра Невского. Построено здание «Общественного собрания» (1904, сейчас театр музыкальной комедии), театра «Конкордия» (1906), первого кинотеатра (1907). В 1913 году в Царицыне появились трамвай и электростанция, в центре загорелись электрические фонари, завершено строительство Астраханского моста через реку Царицу. В 1916 году в городе на улице появился первый автомобиль «Форд-Паккард» — собственность купца Я. Серебрякова. В 1914 году в уездном городе Царицыне было 134000 жителей – больше чем во многих губернских городах. В городе функционировали 2 мужские и 4 женские гимназии, учительская семинария, 2 реальных, среднетехническое, коммерческое, 2 ремесленных и 4 высших начальных городских училища, торговая и художественная школы.