Привет всем! Я несколько лет занимаюсь изучением истории Второй Мировой войны и делюсь своими знаниями в соцсетях. Сейчас я решил выкладывать материалы и сюда, на Пикабу. Я буду публиковать материалы о каждом дне Второй Мировой войны и её основной составляющей - Великой Отечественной войне.

Вместе с текстом я прикладываю фото высокопоставленных офицеров, политиков и боевой техники. Также я публикую дословно выдержку из сводок Совинформбюро, чтобы читатель смог сравнить то, что происходило в этот день на самом деле и что официально оглашалось сводкой. Я стараюсь каждую свою публикацию улучшать. Если у кого-то есть пожелания, кто-то хотел бы, чтобы я что-то добавил, пишите в комментариях. Всё будет учтено!

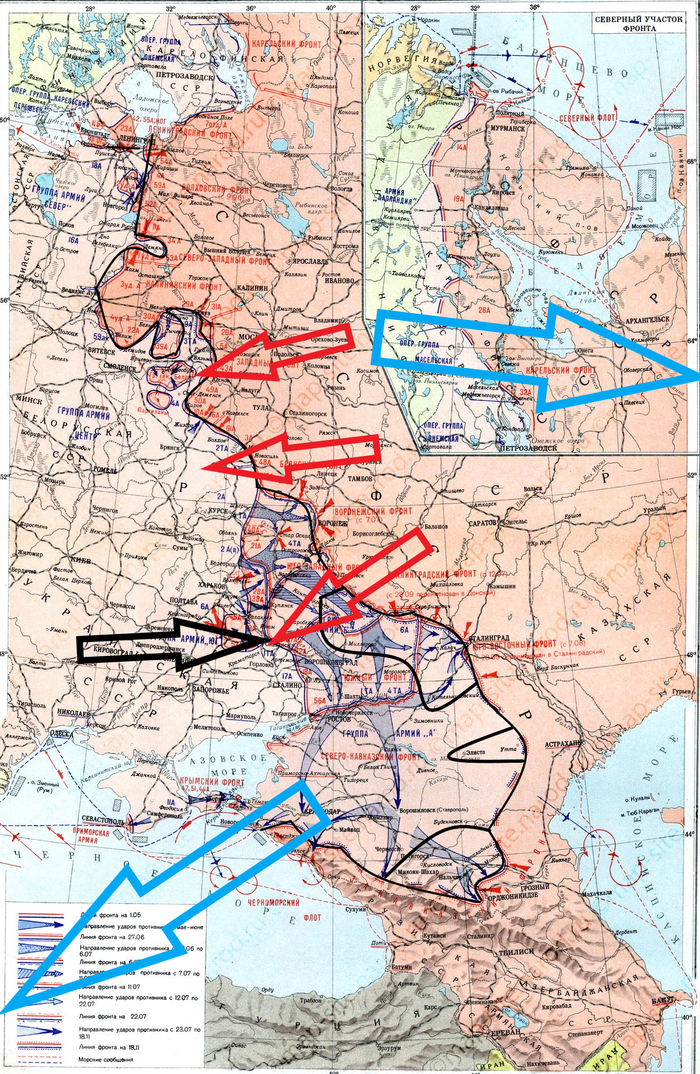

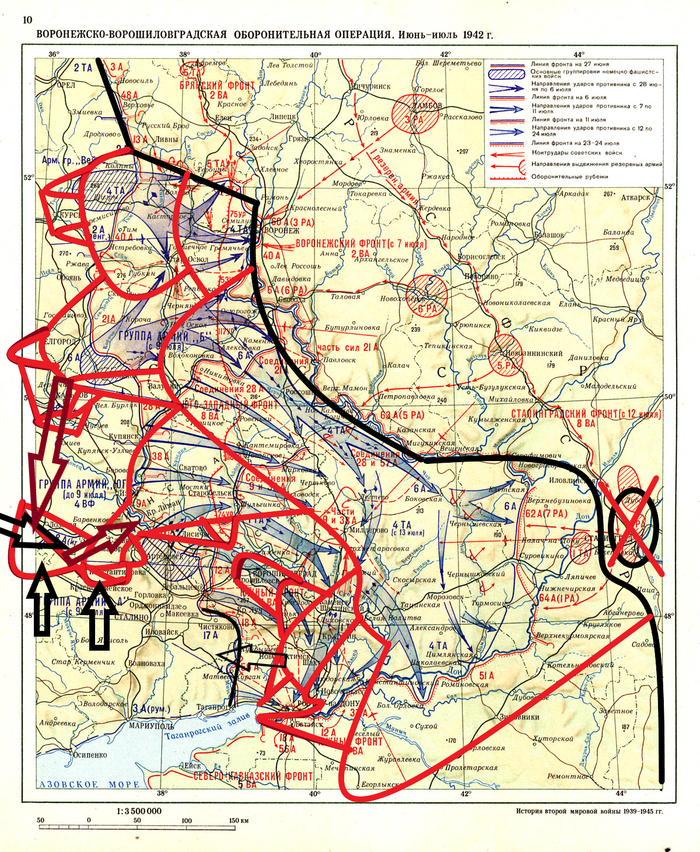

На картах красными стрелками обозначены основные удары советских войск, чёрными немецких и их союзников, голубыми направления основных событий на других театрах военных действий, жёлтыми границы отвоёванных территорий при наступлении той или другой стороны.

Сегодня я публикую свой новый пост.

Если хотите почитать опубликованную хронологию с первого дня Великой Отечественной, переходите в мой профиль. Я пишу только по этой теме!

Под Москвой Генштаб РККА отдал приказ осуществить попытку неожиданно для противника атаковать силами 5-й армии Гжатск с целью освобождения города. Однако атакующие наткнулись на очень серьёзные рубежи обороны Вермахта, которые в течение нескольких дней прорвать так и не удалось. В итоге 5-я армия Западного фронта откатилась на исходные позиции.

На московском направлении войска Центрального фронта наконец смогли более менее завершить сосредоточение и частично подготовиться к новым боям. Несмотря на очень большой некомплект в боеприпасах и отсутствия ещё львиной доли танков, которые были в пути, принято решение о начале здесь новой наступательной операции. Три армии фронта: 2-я танковая (генерал-лейтенант А. Г. Родин), 65-я (генерал-лейтенант П. И. Батов) и 70-я (генерал-майор Г. Ф. Тарасов) с общей численностью в 250 тысяч человек и около 180-ти танков должны были прорвать оборону врага в районе н. п. Севск и фронтом на север устремиться в направлении на Смоленск, отрезая тем самым главные силы 2-й танковой армии Вермахта, находившихся в районе Ржева. Таким образом помимо Малоархангельской, Жиздринской и Гжатской наступательных операций, пусть и развивающихся далеко не по плану, четвёртая должна была всё же измотать окончательно войска ГА "Центр", распылить их и в конце концов что должно привести к прорыву их обороны и краху всего фронта. Так началась Севская операция.

Под Воронежем командиру 307-й стрелковой дивизии Г. С. Лазько присвоено генеральское звание.

Григорий Семёнович родом из Ставропольского края. На момент нападения немцев на СССР замначштаба 45-го стрелкового корпуса, с которым встретил противника на территории Белорусской ССР и под Смоленском. Через два месяца возглавил 307-ю стрелковую дивизию. С ней воевал и не без успеха под Брянском, Орлом, Воронежем. С лета 1943-го командует 30-м стрелковым корпусом, со своим новым соединением сражался в Курской битве, участвовал в форсировании Днепра, освобождении центральной и западной частей Украинской ССР, Венгрии и Австрии. В самые первые дни после капитуляции Германии и завершении боевых действий снят с должности из-за массового отравления подчинённых техническим спиртом и назначен с понижением замкомандиром стрелкового корпуса. С 1950-го и на протяжении пяти лет до своего увольнения был прикомандирован к вооружённым силам Польши. Кавалер девяти советских и одного иностранного орденов. Генерал-майор. Умер в 1964-м году.

На Донбассе продолжалось упорное сражение. Советская 3-я танковая армия, действовавшая на харьковском плацдарме неожиданно для противника нанесла фланговый удар на юг по 2-му танковому корпусу СС, который вынужден был прекратить наступление на восток и перейти к обороне. К вечеру советские соединения в ходе сражения отбросили противника из н. п. Новая Водолага.

В это же самое время части 10-го и 18-го танковых корпусов РККА с боем и большими потерями смогли отойти к н. п. Барвенково, 25-й корпус остался в окружении, поскольку не имел достаточного количества топлива для прорыва. В любом случае механизированная группа генерала М. М. Попова потерпела серьёзное поражение, было принято решение её расформировать и остатки её переподчинить командующему 1-й гвардейской армии генералу В. И. Кузнецову. Сейчас здесь настал момент для Красной Армии уже отразить наступление противника и не потерять те территории, которые в последние дни удалось освободить.

В боях на Донбассе погиб советский генерал А. А. Онуфриев.

Александр Алексеевич родом из Чувашии. В мае 1941-го возглавил 8-ю бригаду ВДВ, с которой после вторжения Германии в СССР вёл тяжёлые оборонительные бои в Белорусской ССР и под Смоленском, где дважды попадал в окружение и дважды из него выходил, после чего соединение, понёсшее тяжёлые потери было выведено в тыл на отдых и пополнение. Далее в самом начале 1942-го была одним из соединений, десантированных без парашютов в тыл немецкой ГА "Центр" под Вязьмой, где длительное время сдерживала превосходящие силы противника, парализуя его коммуникации. Летом возглавил 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию, вскоре направленную в Сталинград и затем сильно поредевшую выведенную вновь на пополнение. С конца года участвовал в наступлении под Ростовом-на-Дону и на Донбассе, где погиб в одном из боёв. Кавалер трёх орденов. Генерал-майор.

Здесь, на Донбассе после гибели командира 16-й гвардейской кавдивизии новым комдивом назначен полковник Г. А. Белов.

Григорий Андреевич родом из Ульяновской области. С вступления в РККА служит в кавалерии. В 1930-х два года находился в качестве инструктора в Монголии при её вооружённых силах. Великую Отечественную встретил уже на преподавательской должности, однако осенью 1941-го направлен в войска. Более полугода находился в тылу, но летом 1942-го в должности замкомандира кавдивизии направлен под Воронеж, где участвовал в оборонительных боях. С осени один из замкомандиров 8-го кавкорпуса (вскоре ставшего 7-м гвардейским). С ним воюет на Донбассе, попадает в окружение и там принимает 16-ю гвардейскую кавдивизию. В ней служит до окончания боевых действий. Участвует далее в битве за Днепр, где со своим соединением особо отличается, за что получает генеральские погоны и Золотую Звезду Героя, в освобождении Украинской и Белорусской ССР, Польши, в сражениях в самой Германии и непосредственно в штурме Берлина. С наступлением мирного времени в строю семнадцать лет, дослужился до должности командира корпуса. Помимо Золотой Звезды кавалер ещё одиннадцати советских и одного иностранного орденов. Генерал-лейтенант. Умер в 1994-м году.

В Советском Союзе вышел приказ, по которому командующий ПВО СССР, а также командующие районами ПВО получали право награждать орденами и медалями своих подчинённых.

Так начальник этого рода войск мог вручать награды от рядового до командира полка ПВО включительно. Это были согласно статута ордена Красного Знамени, Суворова, Александра Невского, Отечественной войны, Красной Звезды, медали. Командующий армии ПВО теперь награждал до командира батальона (дивизиона) теми же орденами и медалями, кроме Суворова и Красного Знамени, командир корпуса до командира батареи орденами Отечественной войны и Красной Звезды с медалями, командир полка ПВО рядовых и сержантов исключительно медалями. Вручение государственных наград осуществлялось непосредственно в воинской части, где служили кавалеры.

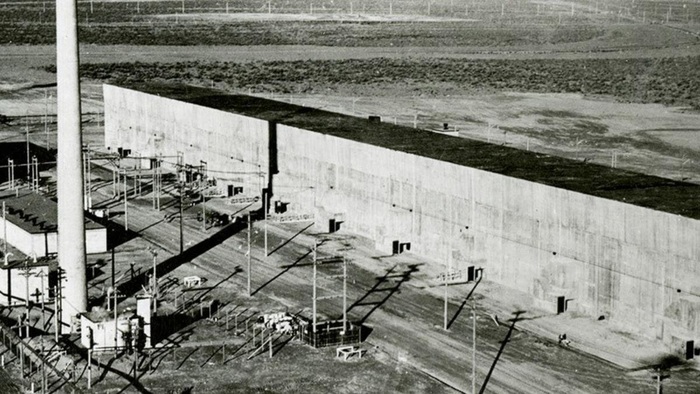

В США после осуществления первой управляемой ядерной реакции и старта строительства специальной лаборатории в Лос-Аламосе, где должна была быть создана первая в мире атомная бомба началось возведение первого завода по производству плутония.

В Северной Африке завершилось формирование Группы Армий "Африка".

После того, как немецко-итальянская группировка войск отступила из Ливии в Тунис у них по факту не оказалось единого командования. Соединения, дислоцированные на западных и восточных границах имели своих командующих, а их прямой начальник фельдмаршал А. Кессельринг находился в Риме. Помимо этого был свой и итальянский командующий - маршал Д. Мессе, полномочия которого оказались непонятными, а немцы не собирались ему подчиняться. Чтобы создать единую иерархию было и образовано новое объединение, что было достаточно логичным шагом.

ГА "Африка" возглавил фельдмаршал Э. Роммель. В состав её вошла находившаяся на востоке Туниса немецко-итальянская группировка, которой командовал до этого он сам, она переименована в 1-ю итальянскую армию, несмотря на то, что туда входил немецкий Африканский корпус и получила в командование итальянского маршала Д. Мессе, а также 5-я танковая армия Вермахта генерал-полковника Г.-Ю. фон Арнима на западе.

Над командующим ГА "Африка" остался фельдмаршал А. Кессельринг, который являлся командующим Вермахтом на Юго-Востоке и в свою очередь подчинялся немецкому и итальянскому Генштабам.

Однако данная лучшая структура управления оказалась лишь на бумаге. Уже на первом совещании стало ясно, что немецкие и итальянские командиры были против назначения Э. Роммеля, которые показательно начали сторониться от него.

Да и сам "Лис пустыни" не очень-то и хотел быть командующим. Сильно болеющий и находившийся в глубокой депрессии фельдмаршал похоже разочаровался в своих подчинённых, которые саботировали его идеи и решения, а значит из управления ГА "Африка" ничего хорошего не получится. Соответственно видимо и вся североафриканская кампания будет проиграна.

На Тихоокеанском Театре военных действий 58 лет исполнилось американскому адмиралу Ч. Нимицу.

Честер Нимиц был немцем по происхождению. Окончив академию ВМФ служил на крупных надводных кораблях, в конце концов став командира эсминца, затем переведён в подводный флот, где командовал несколькими подлодками. В Первую Мировую уже начальник штаба этого флота. Далее на различных высокопоставленных должностях. Практически сразу после нападения Японии на США возглавил Тихоокеанский флот. Смог организовать оборону и не допустил краха своих сил, а затем при значительном перевесе американской судостроительной отрасли и ресурсов в целом начал постепенный перехват стратегической инициативы, при этом были осуществлены ряд успешных морских операций, в которых основные силы Императорского флота были уничтожены. То есть со своим штабом полностью переиграл своих оппонентов, потерпевших несколько сокрушительных поражений, потери в которых восстановить стране оказалось невозможно. 2 сентября 1945-го принял капитуляцию Японии, тем самым завершив Вторую Мировую войну. Вышел в отставку в 1947-м. Умер в 1966-м году.

Опубликована очередная сводка Совинформбюро.

В течение ночи на 25 февраля наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях.

Бойцы, командиры и политработники Красной Армии встретили приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина с огромным воодушевлением. Во многих прифронтовых и тыловых гарнизонах после зачтения приказа состоялись массовые митинги. Короткие митинги прошли также на позициях многих участков фронта. В взволнованных речах бойцы, командиры и политработники Красной Армии заявляют о своей непреклонной решимости усилить удары по врагу и добить его окончательно.

В течение 25 февраля наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях.

Получено сообщение о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в Витебской области, Белорусской ССР. Оккупанты опустошают целые деревни и поголовно истребляют мирное советское население. В январе гитлеровские палачи замучили и расстреляли только в Полоцком районе 546 мирных жителей. В числе расстрелянных старик Васильев, колхозница деревни Соснош Евдокия Стернева, колхозник Иван Матюшенко и другие.

Французские патриоты усиливают борьбу против немецких поработителей. В окрестностях Лиона отряд свободных стрелков напал на немецкую автоколонну. Патриоты истребили 13 гитлеровцев и сожгли 6 автомашин с приборами и запасными частями для зенитных орудий. На железнодорожной линии Реймс-Ретель свободные стрелки организовали крушение немецкого эшелона с оружием и боеприпасами. В Париже в ресторан, где обедали немецкие офицеры, брошена бомба большой разрушительной силы. Убито и ранено 11 гитлеровцев.

Следующая статья совсем скоро!