Как мыши чуть не победили предков людей?

Представьте себе мир десять миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Евразия и Африка населены причудливыми и могущественными существами: халикотерии с когтями, как у ленивцев, саблезубые кошки и трехметровые гигантопитеки. Но под сенью этих титанов разворачивалась тихая, почти незаметная война, исход которой определил судьбу нашего собственного рода. Война между предками приматов и, как ни странно, мышами. Вернее, их древними и куда более разнообразными родичами грызунами.

Примерно так выглядел мир поздних динозавров, где повсюду копошились какие-то мелкие теплокровные зверьки. Казалось бы, какое у них будущее?

После вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад мир стал ареной для эксперимента эволюции. Освободившиеся ниши мгновенно заполнили млекопитающие, которые до этого ютились по ночам в укрытиях. И среди них быстро начали доминировать две ветви (грызуны и приматы, т.е. мы). Их судьбы оказались тесно переплетены. Обе группы сделали ставку на мозг, на социальность, на адаптивность, но пошли разными путями. Грызуны выбрали стратегию количества и скорости (R-стратегия), они размножались быстро, умели жить где угодно, питались чем угодно. Приматы выбрали стратегию качества и медленное развитие (K-стратегия), сложные отношения внутри группы, обучение через наблюдение. И долгое время казалось, что мыши выигрывают.

Около 30–25 млн лет назад климат Земли начал меняться. Тёплые и влажные тропические леса Африки постепенно редели, уступая место мозаике лесов и открытых пространств. Именно здесь началась великая драма конкуренции за выживание между древесными приматами и наземными грызунами. Пока предки обезьян цеплялись за последние кроны деревьев, многочисленные колонии мышей, крыс и белок уже осваивали почву. Они бегали по траве, рвали семена, ели насекомых и выкапывали коренья. Их зубы, по мере окаменения, оставили след в осадочных породах, тысячи мелких следов побед в борьбе за доступ к пище. В то время как приматы оставляли кости лишь изредка и слишком редкие, чтобы сразу понять, как тяжело им приходилось.

А это уже мир после динозавров. Млекопитающим помог метеорит, которые вдарил по Земле 65 млн лет назад.

И всё же именно в этих трудных условиях родились первые черты будущего человека. Когда леса исчезали, часть приматов решилась на отчаянный шаг - спуститься вниз. На земле было опасно: хищники, змеи, те же грызуны, уже освоившие норы и многочисленные укрытия. Но и преимуществ было достаточно. На земле можно было находить новые источники пищи, использовать камни и палки, ходить на дальние расстояния. Те, кто остался на деревьях, со временем вымерли или превратились в специализированных обитателей джунглей, как современные макаки и капуцины. Те же, кто рискнул, стали началом линии, ведущей к нам.

Интересно, что археологи и палеонтологи, исследуя отложения миоцена и плиоцена, нередко находят вместе окаменелости ранних приматов и грызунов. Например, в Кении, в районе Лотагам, рядом с костями проконсула (древнего примата возрастом около 18 млн лет) обнаружены остатки ранних мышевидных. Слои показывают, что эти два мира сосуществовали буквально бок о бок. Но численное превосходство грызунов было колоссальным: на каждую особь примата приходились сотни мелких млекопитающих. Приматы проигрывали в скорости размножения, но брали другим, т.е. интеллектом и способностью учиться.

Этот парень (Plesiadapis), внешне реконструируемый похожим на кота, является одним из первых приматов. Ключевое его отличие в том, что он всеядный, тогда как его предки предпочитали мясо.

Ключевым переломом стала эпоха саванн, начавшаяся около 7–5 миллионов лет назад. Африка стала суше, деревья редкими, а пространство открытым. Это не просто изменила среду обитания, но создало совершенно новую экологическую арену, где преимущества грызунов стали менее очевидны. Теперь выигрывал тот, кто мог быстро оценивать обстановку, различать силуэты хищников вдали, запоминать местоположение водоёмов и укрытий. Здесь медлительные, но внимательные приматы получили шанс. Саванна требовала стратегического мышления, а не только инстинктивного бегства.

Появление прямоходящих существ, таких как Sahelanthropus tchadensis и позже Australopithecus afarensis, было не просто анатомической инновацией. Это был ответ на вызов мира, где выживали лишь те, кто мог видеть дальше, думать быстрее и взаимодействовать со своими сородичами. Прямохождение освобождало руки, а руки превращались в инструмент работы, исследования и обороны. Там, где мышь могла только бежать, человекоподобное существо могло взять камень. Этот камень стал продолжением его тела, а чуть позже продолжением его разума.

Примерно так выглядела наша родина несколько миллионов лет назад. Шутки про то, что в Африке с тех пор ничего не поменялось можно шутить.

И всё же грызуны не сдавались. Их адаптивность оставалась непревзойдённой. Они жили в норах, выживали в пустынях, переживали катастрофы. Когда первые люди строили жилища, мыши селились рядом. Когда человек открыл земледелие, они первыми пришли на поля. В каком-то смысле они действительно «почти победили» но не физически, но демографически. По численности и сегодня грызуны оставляют человечество далеко позади. Однако именно их давление на древние экосистемы сыграло свою роль в нашей эволюции. Столкнувшись с конкуренцией, предки людей были вынуждены искать новые ниши, совершенствовать мозг, социальные связи и технологии.

Современные биологи даже отмечают, что именно взаимодействие с мелкими конкурентами (включая грызунов и насекомых) стало одним из двигателей человеческой сообразительности. Ведь каждое поколение наших предков сталкивалось с постоянной необходимостью защищать пищу, ресурсы, жилища. В археологических раскопках на стоянках Homo erectus и более поздних видов регулярно находят следы обгрызенных костей, испорченных запасов, гнёзд грызунов рядом с человеческими очагами. Эта борьба продолжалась миллионы лет тихая, повседневная, но не менее значимая, чем охота на мамонтов.

Можно сказать, что мыши научили нас думать. Они заставили человека стать стратегом, организатором, хранителем. В каком-то смысле именно они закалили наш разум, сделав его способным к долгосрочному планированию. Ведь где мышь просто роет нору, человек строит дом. Где мышь прячет семена, человек выращивает зерно. Где мышь живёт инстинктом, человек живёт памятью и идеей. С этого мгновения человечество вступило в игру, начатую миллионами лет назад крошечными зверьками, которым мы обязаны своими мозгами.

Биологическое оружие в Первой мировой войне или как пчелы Африки воевали за кайзера

Иногда живые существа идеально вписываются в военные планы. На радость одной из воюющих сторон. На горе - другой. Случай, о котором пойдет речь, мог бы показаться анекдотом, если бы не был задокументирован в военных хрониках.

Ноябрь 1914 года. Германская Восточная Африка, нынешняя Танзания. Немецкими колониальными войсками командует подполковник Пауль фон Леттов-Форбек. Человек с характером. Войск у него, правда, - кот наплакал. В основном - местные аскари. Это негры, привыкшие к копьям и лукам. А тут им дали современные винтовки. Поэтому, солдаты из них - так себе. Одним словом воевать у немцев особо не кому.

И вот, к порту Танга является британская эскадра. Англичане требуют капитуляции. Леттов-Форбек, что естественно, отказывается. Тогда британцы высаживают десант - около 8 000 штыков. Преимущественно индийские части. Против тысячи с небольшим у немцев.

Положение Пауля фон Леттов-Форбека выглядело, мягко говоря, незавидным. Он приказывает отойти вглубь города и занять оборону.

А дальше начинается неразбериха. Британские части, продвигаясь, потревожили несколько ульев диких африканских пчел. Эти пчелы, надо заметить, славятся скверным характером.

И началось. Рои разъяренных насекомых обрушились на индийские полки. Солдаты, не ожидавшие такой атаки, в панике бросились бежать. Хаос и сумятица лишь усилили эффект от пулеметного огня немцев.

В итоге британский десант был вынужден ретироваться, понеся чувствительные потери. Немцы отделались малыми.

А в Лондоне случился скандал. Как объяснить публике поражение от горстки колониальных солдат? Нужен был убедительный враг. И он нашелся.

Британские газеты с возмущением заявили, что немцы применили биологическое оружие — специально натренированных пчел-убийц. Якобы фрицы протягивали проволочные растяжки, чтобы тревожить ульи, и даже обливали солдат медом, чтобы приманить насекомых.

В Берлине, судя по всему, лишь разводили руками. Мол, пчелы жалили всех подряд, не разбирая мундиров. Но версия о "зверском немецком заговоре" оказалась куда живучее.

Так обычные африканские пчелы, сами о том не ведая, превратились в "биологическое оружие". Иногда природный хаос на войне эффективней новейшего оружия. И умение вовремя этим хаосом воспользоваться.

Эта и другие технологические истории в авторском канале "ТехноДрама"

"Эль-Аламейн" Георгий Зотов

Однажды Георгий читал на сайте некоего британского СМИ статью про Эль-Аламейн - там описывалась "битва в Африке, изменившая ход Второй мировой войны". Автор ставил это завершившееся 5 ноября 1942 года великое сражение вровень со Сталинградом и Курской дугой. Всего через 3 месяца после Эль-Аламейна говорилось в статье, в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия. Георгий представил себе фельдмаршала Паулюса и сотни тысяч его солдат, каковые, узнав при поражении Роммеля под Эль-Аламейном, немедленно задрожали, дали русским заключить себя в "котёл", обморозились, обосрались и сдались. "Пиздец нам" - по слухам, сказал тогда Паулюс. - Моральный дух наш упал ввиду того, что крутые англичане и американцы в Египте вынесли Гитлеру хуй на блюде".

В статье нет ни слова о том, что Эрвин Роммель криком кричал в Берлин - "Бляди, дайте мне танков, дайте мне бензин, мне не с чем наступать!!!" - пока британская армия бежала, а вермахт находился в 100 километрах от Александрии. Как он умолял о переброске в Африку войск с Восточного фронта, обещая полностью захватить весь Египет за неделю, и как в ставке Гитлера послали его нахуй, сказав - лапулечка наша нацистская, нам армия в Сталинграде нужна русских давить, а ты уж как-нибудь сам там мочи англичан с чахлыми итальянцами и без бензина. В результате, не получив никаких подкреплений, Роммель и потерпел поражение - все силы Германии были направлены в Сталинград. Но не, говорить об этом щас вредно.

Приводятся данные немецких потерь в битве под Эль-Аламейном, сломавшей хребет нацистской Германии: 30 тысяч убитых немцев и 50 000 пленных. Да, ну прям действительно, почти Сталинград - где Германия (вместе с Италией, Венгрией и Румынией) потеряла убитыми, ранеными и пленными 1 миллион 200 тысяч человек. Или Курская дуга, где немцы даже по своим данным потеряли 260 000 человек. Не-не-не, что вы. Вот кто справился с нацистами! Вот кто победил-то на самом деле. Великие союзники в Африке, уничтожившие Роммеля, рвавшегося отдохнуть на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"По сути два сражения при Эль-Аламейне были одной большой битвой, похожей на Курскую дугу" - гордо сообщает сайт "Би-би-си". По сути, по мнению Георгия, вся эта мощная статья напоминает один анекдот: "Правда ли, что дворник Хабибулин выиграл в лотерею миллион долларов?". "Правда, только не дворник Хабибулин, а пенсионер Рабинович, и не в лотерею, а в карты, и не миллион долларов, а три рубля, и не выиграл, а проиграл". Далёкая битва в Африке, не "отсосавшая" ни одного солдата с Восточного фронта, становится в понимании Великобритании и США великим сражением, заставившим Германию трусливо капитулировать в Сталинграде.

Это новая реальность, где великие союзники путём немалых жертв победили Гитлера, а Советский Союз, положив в холодильник Сталинграда филе парочки немецких солдат, трусливо потреблял дарованную в рамках ленд-лиза вкусную тушёнку. Как прекрасен дивный новый мир.

* На фото - пленные немцы в Сталинграде. Пленные итальянцы под Эль-Аламейном.

©Zотов

https://vk.com/wall736437447_178732

Розовое озеро Натрон в Танзании, где вода мумифицирует животных, превращая их в каменные статуи. Что делает это место таким опасным?

Озеро выглядит как бокал розового вина, разлитый прямо посреди африканской саванны и подсвеченный солнцем. Воздух над ним дрожит от жары, а сама вода лежит такой спокойной, и манит подойти поближе. Но стоит сделать пару шагов - и вся эта идиллия рушится в один миг. На берегу валяются птицы, застывшие в странных позах, будто их вырубили из камня: глаза закрыты, перья облеплены белой коркой соли, как будто кто-то обмакнул их в гипс. Только что была картинка из туристического буклета, а теперь - кадр из фильма ужасов. Почему эта вода хватает всё живое и превращает птиц, зверей в каменные статуи?

Земля огня и щёлочи

Озеро Натрон лежит на севере Танзании, прямо у подножия вулкана Олдоиньо-Ленгаи - масаи зовут его "Горой Бога". Место это будто с другой планеты. Дорога туда тянется по выжженным равнинам, где в воздухе висит запах серы, а почва потрескалась от зноя, как старая кожа. Вдалеке дымят кратеры, чернеют лавовые поля, ещё тёплые после последних извержений. Натрон - одно из самых щелочных озёр на Земле: pH доходит до 10,5, а вода иногда прогревается выше 60 °C.

Цвет воды просто завораживает: от бледно-розового до кроваво-красного, а в иные дни - почти фиолетового. Всё дело в цианобактериях и микроводорослях, которые умудряются жить в этой адской среде. Когда солнце встаёт в зенит, озеро превращается в зеркало - отражает небо и будто светится изнутри. Порой над поверхностью клубится пар, и кажется, что перед тобой огромный котёл, в котором что-то варится.

Здесь нет ни ветра, ни звуков. Только запах серы висит в воздухе, да под ногами хрустит тонкая соляная корка. Даже птицы, пролетающие мимо, стараются не кружить над Натроном, будто чуют подвох.

Озеро, которое мумифицирует

Ответ заключается в химическом составе. Вода набита содой, солью и минералами, которые годами вымывались из вулканических скал. Попади сюда любое существо - и щёлочь сразу берётся за дело: разъедает кожу, высушивает плоть, оставляет только пустую оболочку, будто мумию, покрытую коркой. Жара и этот ядовитый коктейль делают Натрон одновременно раскалённым котлом и смертельным ядом. Как если бы Мёртвое море и вулкан встретились в одной точке мира.

Иногда на берег выносит тела мёртвых птиц или летучих мышей. Они будто покрыты тонкой глазурью - солью и содой, превращающей их в естественные памятники. Тела сохраняются идеально: клювы, когти, перья. Этот процесс похож на быструю мумификацию - вода испаряется, оставляя после себя застывшую жизнь.

Окаменевшие птицы: правда и миф

История о "каменных птицах" стала известна после серии снимков британского фотографа Ника Брандта. Он нашёл на берегу тела фламинго, ласточек и летучих мышей, покрытые слоем соли, и сфотографировал их так, будто это произведения искусства. Мир содрогнулся: вода, превращающая жизнь в камень! Но на самом деле процесс не мгновенный. Животные погибают, попав в щёлочную воду, а потом высыхают, словно природа сама творит свои мраморные реликвии.

Эти снимки - не фальшь, но и не чудо. Это работа времени, солнца и химии. Но глядя на эти белоснежные, словно мраморные, силуэты, трудно отделить науку от мистики. Кажется, будто сама природа здесь творит скульптуры смерти, чтобы напомнить людям о своей силе.

"Это было самое сюрреалистическое, самое инопланетное место, которое я когда-либо видел. Ощущение, будто ты находишься на другой планете, где законы природы иные", - рассказывает свои первые впечатления фотограф Ник Брандт журналу The New York Times.

Фламинго в аду

А вот парадокс Натрона: зд

есь кипит жизнь. Малые фламинго - такие хрупкие, розовые создания - именно сюда слетаются, чтобы вывести птенцов. Миллионы птиц живут на соляных островках, где щёлочь не такая едкая. Они шагают по раскалённой корке, как ничем не бывало. Секрет в толстой коже на их лапах, она словно броня, защищающая их, а также они чуют пресные залежи воды у берега.

Каждый год это озеро становится домом для тысячи птенцов. Когда смотришь на бескрайние розовые стаи фламинго, отражающиеся в воде, трудно поверить, что эта красота рождается из яда.

Вода духов

Местные жители - народ масаи - избегают приближаться к озеру. Они называют его водой духов. Считается, что сюда нельзя приходить без причины: духи, живущие в глубине, карают тех, кто нарушает покой. Рассказывают, что пастух, решивший напоить скот у Натрона, нашёл своих животных мёртвыми уже через несколько часов. Возможно, это совпадение. А возможно - предупреждение.

Для европейца объяснение простое: химия, жара, испарения. Для масаи - это наказание богов. Старейшины племени говорят, что цвет воды - это кровь земли, а соль - кости духов. И, глядя на мёртвые статуи птиц, трудно не согласиться, что в этом месте есть нечто большее, чем просто физика.

Наука и загадка жизни

Учёные уже давно изучают микробы, которые ухитряются жить в такой жёсткой среде. Настоящие экстремофилы - выдерживают щелочь, от которой металл начинает таять. В лабораториях Танзании и Кении исследователи берут пробы бактерий, которые не просто держатся на плаву, а ещё и плодятся в этой кипящей едкой жиже. У них в ДНК и на мембранах специальные белки, как броня, - не дают клеткам развалиться.

Такие находки помогают понять, как вообще могла появиться жизнь на молодой Земле, и не исключено, что она есть где-то там, на других планетах.

Некоторые учёные прямо говорят: "Натрон - готовая лаборатория для поиска марсианских аналогов. Если здесь кто-то выживает, то и в космосе шансы есть".

Когда красота смертельна

Озеро Натрон - как предупреждение: глазам нравится, а телу может не поздоровиться. Каждый кадр здесь - сплошной контраст: манит и пугает одновременно. Розовая гладь блестит, будто зеркало, но под ней сила, которая может превратить в памятник любое живое существо. Жизнь и смерть разделяет только тоненькая корочка соли, которая трещит и ломается под солнцем.

Природа тут играет в крайности. Живое и мёртвое дышат рядом, перетекают одно в другое, и не поймёшь, где грань. Натрон будто специально придуман, чтобы выбить из головы привычные картинки, где красиво, значит безопасно.

Если вам интересны необычные места и приключения людей в других уголках мира, подписывайтесь на дзен и давайте вместе исследовать планету.

Каракал

Что из себя представляет Нигерия, на которую грозится напасть Трамп. Как там живут обычные люди и чем занимаются?

Трамп грозится напасть на Нигерию.

Давайте поговорим, что это за страна такая, что в ней особенного и как там живут обычные люди.

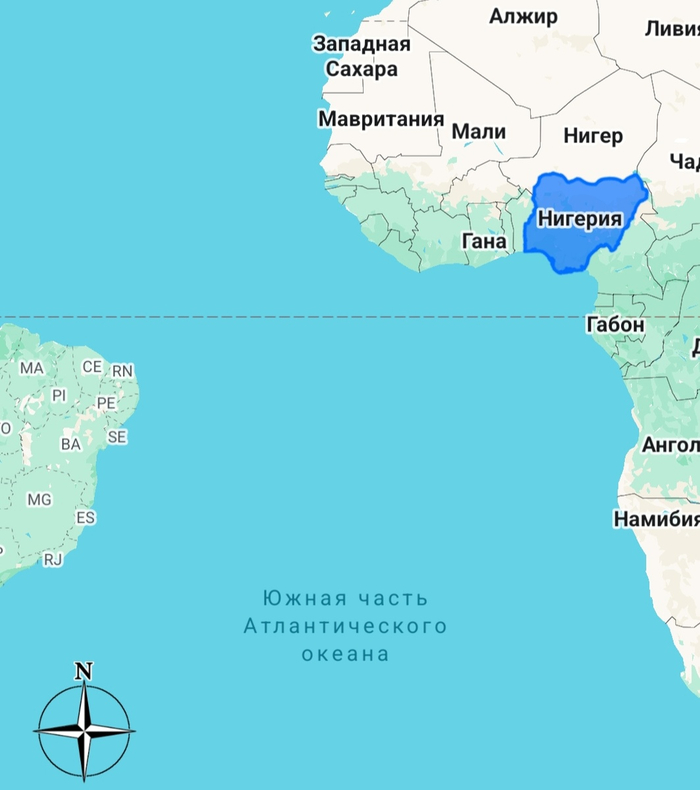

Нигерия расположена в Западной Африке. Вот здесь.

У страны сразу три географических преимущества.

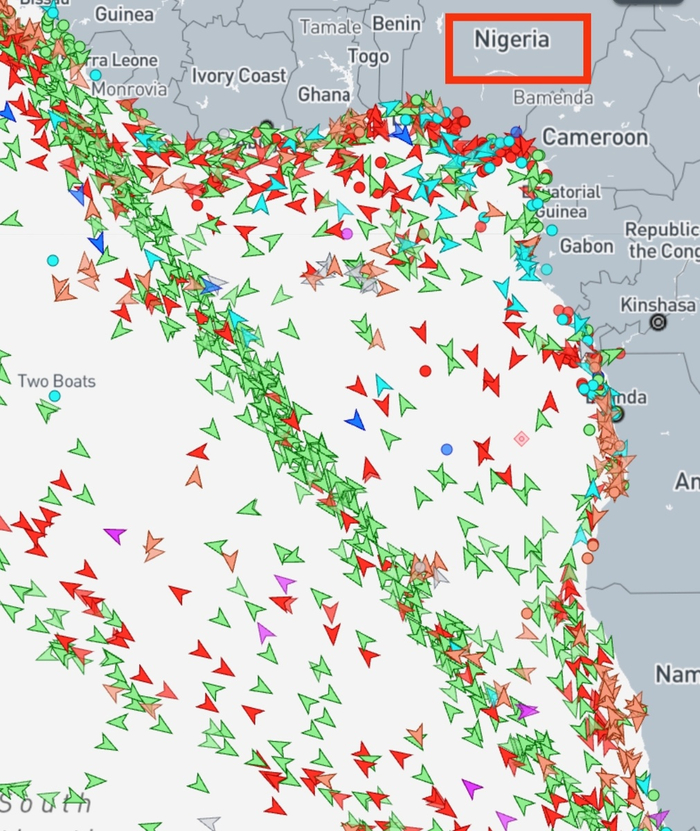

Во-первых, рядом проходит один из самых мощных торговых коридоров мира (путь из Азии в Европу и Америку через Африку).

Во-вторых, на севере от Нигерии расположились страны Сахеля, где сегодня активно присутствует Россия.

И в-третьих, Нигерия имеет прямой выход в Гвинейский залив.

Кстати, именно из Гвинейского залива Франция начала впервые вывозить рабов в метрополию, свои колонии и на продажу.

Первый коммерческий "рабский рейс" состоялся в 1707 году компанией "Сенегал". Это акционерное общество, между прочим.

Можно почитать в английской версии Вики.

Судно "Геркулес" под завязку загрузилось первой партией и отплыло в направлении французского Нанта. Мужчин забрали принудительно. И так стало происходить каждый год. Только в прибрежный город Нант завозили по 20 кораблей (50% работорговли Франции).

В Нанте их продавали прямо в порту богатейшим семьям, которые отправляли их работать в поля, на судоверфи и каменоломни. Французы быстро смекнули, что это хорошие деньги и начали считать рабов не в штуках, а в килограммах (тоннах). Буквально на развес, как в оптовой торговле.

Так во Францию попали первые тысячи африканцев. В Нант приплывали из других европейских городов и покупали рабов у французов, распределяя по континенту. Затем французы расширили пропускную способность и приспособили Бордо и Ля-Рошель под нужды работорговли. А затем начали вести торговлю ещё и с европейскими колониями в Южной и Северной Америке. Рабов у французов активно покупали португальцы и отправляли их в Бразилию. И всё это продолжалось...внимание...аж до 1848 года, когда во Франции запретили рабство.

Чем интересен Гвинейский залив? Это миллиарды баррелей нефти, сотни миллиардов кубометров газа и порты на одном из самых активных мировых торговых путей.

То есть это государство имеет не только ресурсы, но и стратегическое положение в Атлантике. То есть буквально стоит на деньгах.

Подтверждение (раздел "Промышленность")

Теперь немного о стране. Население страны очень бедное. О причинах сейчас говорить не будем, но в принципе стандартная история, как в Мали, Буркина - Фасо и ЦАР.

Местами в Нигерии даже хуже, чем в Сахеле. Площадь почти миллион квадратных километров.

Это большая страна. Если накинуть территорию Нигерии на карту Европы, то она займет почти всю Францию, значительный кусок Австрии и часть Италии.

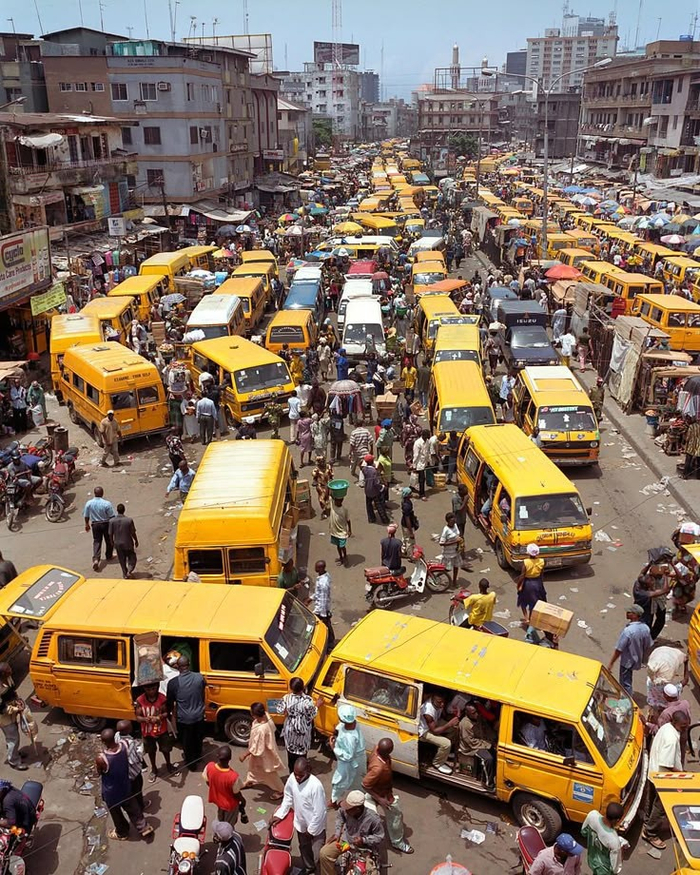

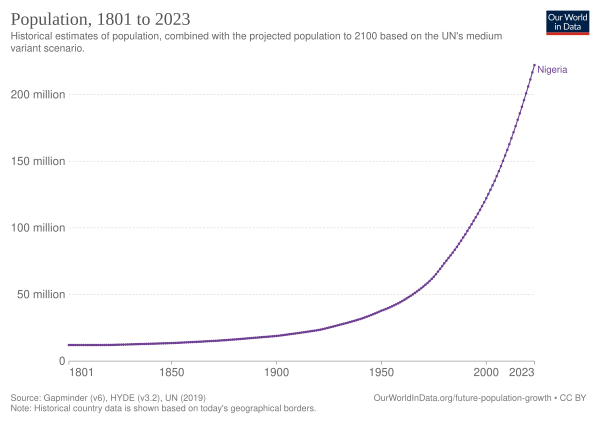

Но при этом в Нигерии живёт уже четверть миллиарда человек. Огромная цифра. То есть им довольно тесно. Это примерно если бы все население России переехало в Поволжье и поселилось там.

В Нигерии по меньшей мере шесть городов имеют население более 1 миллиона человек:

Лагос

Кано

Ибадан

Кадуна

Порт-Харкорт

Бенин-Сити

В Лагосе проживает более 10 миллионов человек, это один из крупнейших городов Африки и мира.

Основная занятость населения в сельском хозяйстве. Люди выращивают кукурузу, зерно, рис, овощи и фрукты.

Основной рацион состоит из того, что вырастили.

Мясо тоже есть. Вот такие блюда считаются изыском и их могут позволить себе далеко не многие.

Ещё активно потребляются пирожки. Начинка разнообразна, но в основном зависит от того, что осталось в холодильнике. Правда холодильники тоже не у всех есть.

Женщины рожают много. В среднем пять детей. Отсюда и рост населения.

Основной язык английский, но на нём говорят не все. Население состоит из абсолютно разных племен, многие из которых мягко говоря друг друга не любят. Очень пёстрая страна. В прошлом веке Нигерия была колонией Великобритании несколько десятков лет.

А до этого эта страна была разделена на две территории. Народ любит цветастую одежду. Чем ярче-тем лучше.

Со слов наших туристов, в Нигерии есть серьёзные проблемы с образованием. Школ мало. Часто за образование платят едой. Распространены школы-интернаты. Родители привозят детей, вместе с мешками еды и забирают на выходные.

Страна разделена на три сектора -зеленый, жёлтый красный. В зелёном свободное перемещение, а дальше ограничения. Из России очень немного путешественников, которые готовы ехать в Нигерию. Из других стран тоже не горят желанием. Тонна бумаг на въезд и практически гарантированная необходимость нанимать гида и охрану, если едешь в красную или жёлтую зону.

Есть музей рабства, недалеко от столичного аэропорта. История следующая. Одного раба продали в Бразилию португальцам, он оттуда сбежал и приплыл обратно. А затем и сам наладил отправку рабов через европейцев, грандиозно разбогатев.

Если кратко, то Нигерия - это не самая безопасная и парадная часть Африки.