От замёрзших шахт до сталинских мозаик: как строили подземное сердце СССР. Подборка окрашенных фото метро СССР, часть 1

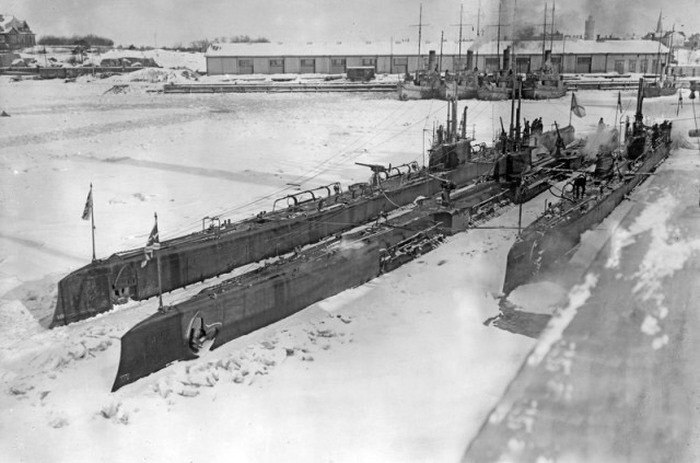

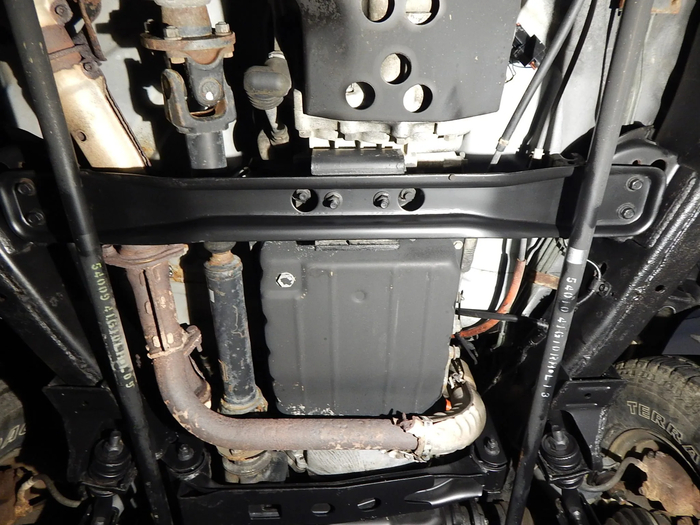

В начале 1930-х годов, когда в Москве только начиналось строительство метро, инженеры столкнулись с труднейшей задачей — плывунами и водонасыщенными грунтами, из-за которых шахты могли обрушиться или затопиться. Молодой инженер Яков Абрамович Дорман, выпускник Московского горного института, предложил революционное решение — метод искусственного замораживания грунта. Через пробуренные скважины подавался охлаждённый раствор (обычно хлористого кальция), превращавший почву вокруг тоннеля в твёрдую ледяную стену. Это позволило безопасно проходить самые сложные участки подземки, включая первые линии метрополитена имени Ленина.

Эта методика широко применялась при строительстве метро и позже — при возведении высотных зданий, в том числе у Красных Ворот, где сотни скважин образовали гигантскую ледяную оболочку вокруг котлована. За эти разработки инженер был удостоен Сталинской премии и признан одним из основателей отечественной школы подземного строительства.

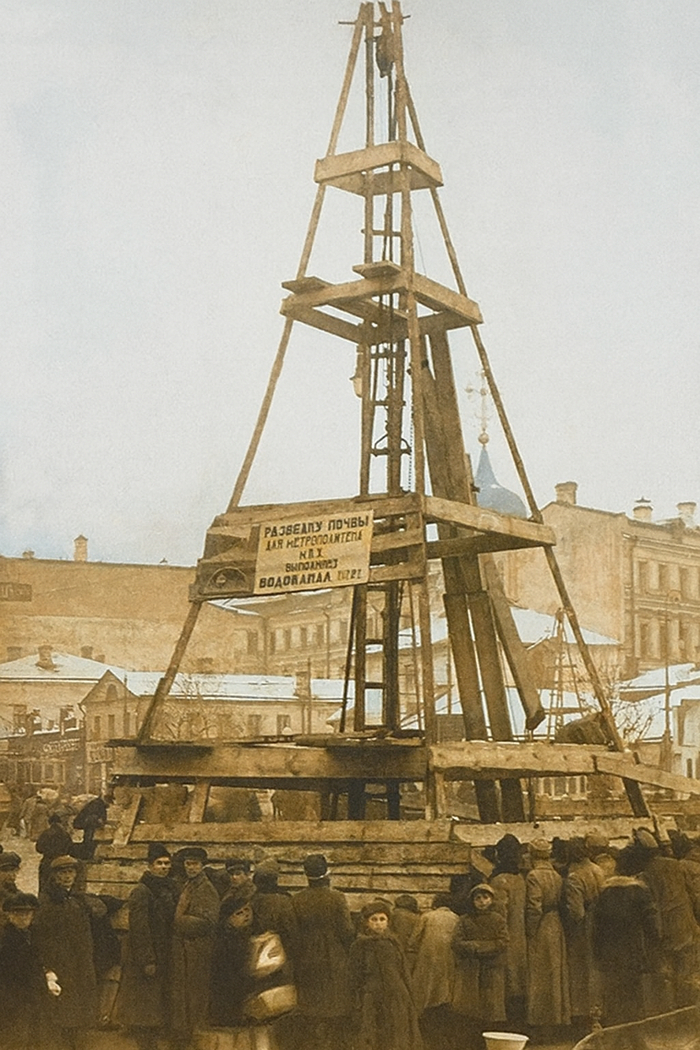

На фото — строительство Сокольнической линии метро, на отрезке которой сейчас находится и станция «Кропоткинская». В начале 1930-х она проектировалась под названием «Дворец Советов» и задумывалась как подземный вестибюль, собственно, самого Дворца Советов — здания-символа советской эпохи, которое должно было вознестись на месте снесённого Храма Христа Спасителя. Поэтому строительные работы на Кропоткинской площади велись с особым размахом: глубоко заложенные котлованы, металлические фермы, временные деревянные настилы и инженерные опоры создавали вид гигантской индустриальной площадки в самом центре Москвы.

Архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин проектировали станцию в монументальном духе, вдохновлённом античностью и Древним Египтом: ряды массивных колонн должны были напоминать подземный храм. Станция была почти готова уже к 1935 году, когда открылась первая очередь метро, однако сам Дворец Советов так и не построили — в 1939-м его строительство прервала война, а металл с разобранного каркаса пошёл на изготовление противотанковых ежей.

После войны гигантский котлован у метро не стали застраивать, и на его месте в 1960 году появился открытый бассейн «Москва», ставший одним из символов города. А в 1957-м станция получила современное название — «Кропоткинская», напоминая о времени, когда подземка здесь строилась ради несостоявшегося дворца.

Станция «Красные Ворота» была открыта 15 мая 1935 года и вошла в первую очередь Московского метрополитена. Наземный павильон, запечатлённый на фотографии Георгия Петрусова (выше), стал одной из визитных карточек раннего московского метро — он отразил стиль ар-деко, переработанный в духе советского монументализма.

Через два года после открытия проект станции в числе некоторых других был показан на Всемирной выставке в Париже 1937 года, где получил Гран-при как выдающийся образец архитектуры и инженерной мысли. Название же станции сохранило память о разрушенной триумфальной арке XVIII века, благодаря чему архитектура этого объекта стала связующим звеном между историческим и новым обликом столицы.

Первый испытательный поезд московского метро вышел на линию 14 октября 1934 года. Он состоял всего из двух вагонов, моторного и прицепного, и впервые прошёл по новому подземному маршруту между станциями «Сокольники» и «Парк культуры».

Прицепной вагон имел 52 мягких сиденья с кожаной обивкой и освещался несколькими десятками ламп накаливания. Испытания прошли успешно, и уже в мае 1935 года метро открылось для пассажиров. К этому времени составы увеличили до четырёх, а затем и шести вагонов, положив начало регулярному движению по первой линии длиной более девяти километров.

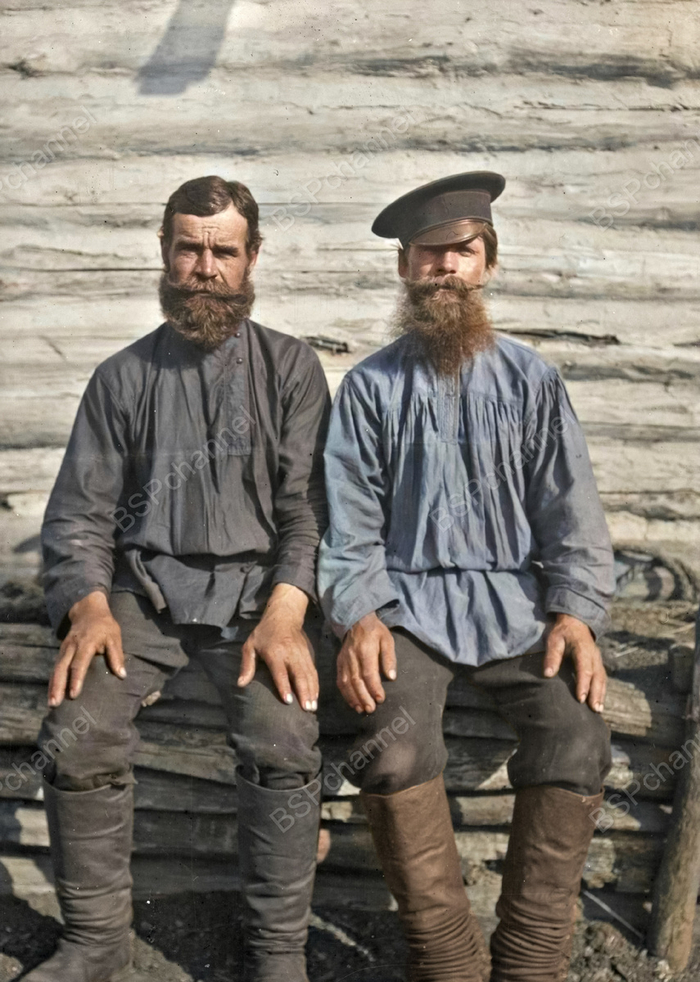

Первая линия Московского метро стала одной из самых стремительных и масштабных строек 1930-х годов: от закладки до открытия прошло всего три с половиной года. Тысячи рабочих трудились в непрерывных сменах под землёй, сталкивались с подземными реками, зыбкими грунтами и нехваткой техники — многие операции выполнялись вручную. Рабочие гордились участием в «стройке века», видя в метро символ нового социалистического города.

Энтузиазм на стройке подкреплялся духом стахановского движения — каждый стремился перевыполнить норму, стать героем труда. Несмотря на риск и тяжёлые условия, строители воспринимали работу как подвиг. Когда в мае 1935 года открылось метро, именно они первыми спустились в подземку и проехали по линии в первом составе.

Женщины-метростроевцы стали одной из самых удивительных страниц в истории метро. Наравне с мужчинами они спускались в тоннели, месили бетон и вели бурильные машины. Одной из самых известных была Татьяна Фёдорова — начинала обычной рабочей на участке, а вскоре возглавила бригаду, прославившуюся рекордными темпами. После войны она участвовала в строительстве станций «Новослободская» и «Киевская», где её имя сохранилось в воспоминаниях коллег как символ стойкости и мастерства.

Многие женщины внесли вклад не только физическим трудом, но и в проектировании и управлении метро. Архитектор Надежда Быкова участвовала в создании первых станций, среди которых «Сокольники», а Зинаида Троицкая стала первой женщиной-машинистом и впоследствии заместителем начальника метрополитена.

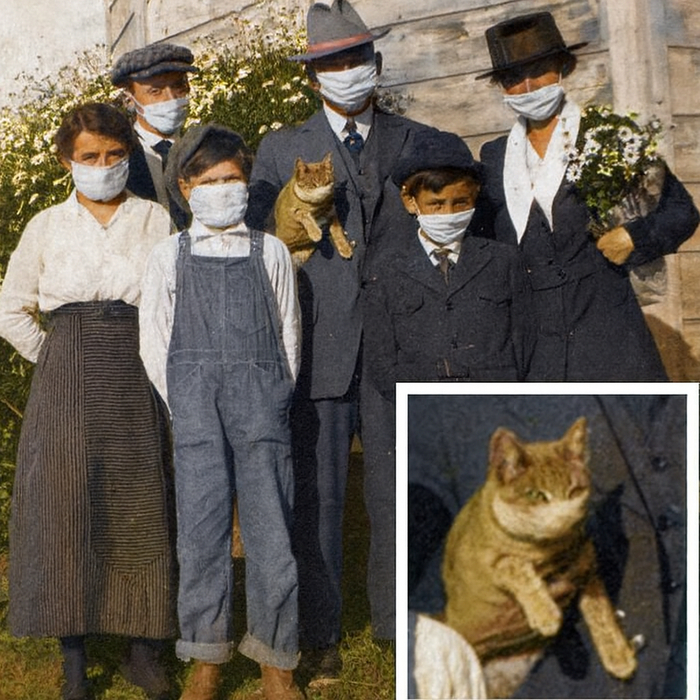

Когда в 1935 году открылась первая линия Московского метрополитена, станция «Охотный ряд» стала одной из центральных точек. Здесь, в северном вестибюле, располагался буфет — редкая по тем временам услуга. Пассажиры могли выпить чай, купить мороженое или сладости прямо перед выходом к Большому театру. Эти буфеты символизировали новый уровень комфорта в советском транспорте — метро задумывалось не только как средство передвижения, но и как «дворец для народа».

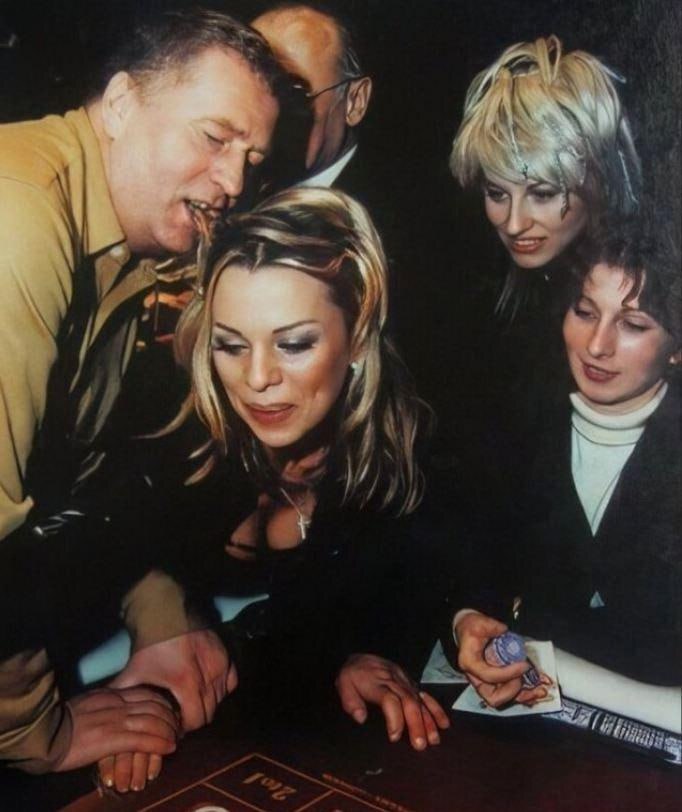

Нестор Лакоба, Никита Хрущев, Лаврентий Берия и Агаси Ханджян в вагоне Московского метрополитена, 1935

Редкий кадр, запечатлевший союз партийных лидеров Кавказа и Москвы в момент открытия Московского метрополитена в 1935 году. В вагоне сидят Нестор Лакоба, Лаврентий Берия, Никита Хрущёв и Агаси Ханджян — фигуры, стоявшие у истоков новой советской элиты. Они приехали на открытие первой линии метро, чтобы лично продемонстрировать «всенародный характер» грандиозного проекта. Строительство метро рассматривалось как символ индустриальной мощи и организационной силы государства, и появление региональных руководителей рядом с московским партийным центром подчёркивало политическое единство союзных республик.

Все четверо через несколько лет окажутся по разные стороны внутрипартийной борьбы: Лакоба и Ханджян вскоре погибнут при загадочных обстоятельствах, Берия станет всесильным главой НКВД, а Хрущёв — одним из тех, кто после смерти Сталина будет разоблачать систему, которую эти же люди создавали.

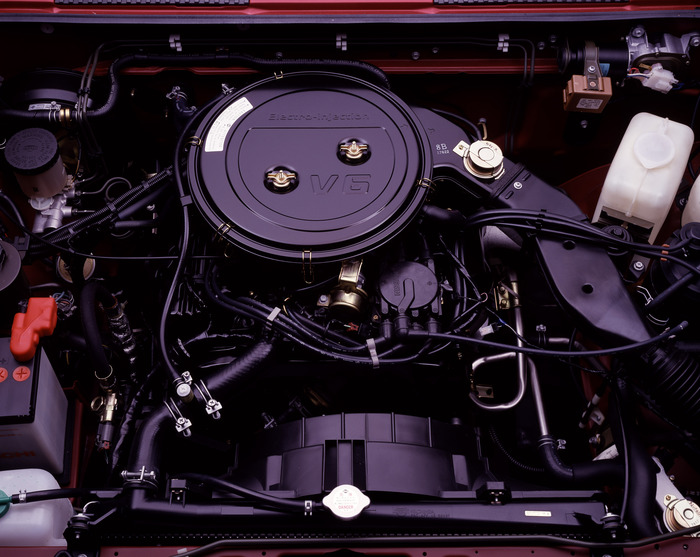

Эскалаторы московского метро стали символом надёжности и индустриального мастерства эпохи. В сороковые активно устанавливались модели серии Н (Н-10, Н-20, Н-30, Н-40): их выпускали с середины 1930-х и до начала 1950-х. Высота подъёма — от 9 до 40 метров, а скорость движения — примерно 0,65 м/с.

Их отличительной чертой была прочная механика и благородный внешний вид: дубовые поручни, лакированные панели, латунные детали и светильники с молочными шарами. Всё это создавалось вручную и должно было не только выполнять функцию, но и вызывать ощущение технологического величия. На станции «Бауманская», например, до недавней реконструкции сохранялись три оригинальных эскалатора типа Н-40-III, установленные в 1944 году — старейшие из когда-либо действовавших тоннельных эскалаторов в мире.

Учащиеся ремесленного училища на станции метро «Площадь Революции», 1940 год, Евзерихин Эммануил Ноевич

Станция «Площадь Революции» — одна из самых узнаваемых в московском метро. Всего здесь установлено 76 скульптур, созданных Матвеем Манизером в 1930-х годах. Они изображают представителей «нового советского народа»: солдата, матроса, рабочего, колхозницу, инженера, спортсмена, студента, пионера. В арках станции скульптуры повторяются, образуя ощущение «почётного караула» социалистического реализма.

Некоторые из бронзовых героев имели реальные прототипы. Так, студент с книгой воплощает образ спортсмена Аркадия Гидрата, рекордсмена СССР по прыжкам в высоту, а матрос-сигнальщик — это Олимп Рудаков, служивший на крейсере «Марат» и участвовавший в коронации Георга VI. Самая известная композиция — пограничник с собакой, прототипом которой, по легенде, был Никита Карацупа со своим верным псом Индусом, охранявшие дальневосточные рубежи СССР.

Со временем эти скульптуры обрели народные традиции: москвичи верят, что прикосновение к носу собаки приносит удачу, а студенту — удачную сдачу экзамена. Вот и на фото выше ватага будущих ремесленников наверняка подошла к скульптурам с той же целью: подстраховаться перед важными экзаменами.

Станция «Динамо» — настоящий подземный памятник советскому спорту. Её главная особенность — 60 фарфоровых медальонов, созданных по эскизам скульптора Елены Янсон-Манизер на Ленинградском фарфоровом заводе. На них изображены 21 вид спорта — от футбола и бокса до художественной гимнастики и фигурного катания, а некоторые фигуры списаны с реальных чемпионов, например конькобежки Марии Исаковой и футболиста Григория Федотова.

«Маяковская» — первая в СССР колонная станция глубокого заложения: её своды держались не на массивных пилонах, а на стройных рядах нержавеющих колонн. Для облицовки использовали редкий материал — рифлёные стальные пластины.

Во время Великой Отечественной войны «Маяковская» превратилась в одно из самых надёжных убежищ Москвы. Здесь располагались госпитали и командные пункты, а в 1941 году прямо на платформе выступал с речью перед москвичами Иосиф Сталин.

Начальник участка Е. И. Соломатин и бригадир И. С. Ширенко проверяют установку мозаичного панно, 19 декабря 1953, Хухлаев Валентин Константинович

Станция «Киевская» Кольцевой линии, открытая в 1954 году, стала одним из самых ярких примеров «сталинского ампира» в московском метро. Её оформление посвящено дружбе русского и украинского народов: своды украшены золотистыми мозаиками из смальты, изображающими сцены сельского труда, народных праздников и совместного строительства. Панно создавались мастерами киевской школы монументалистов, а процесс установки — как видно на фото Хухлаева от 19 декабря 1953 года — контролировался инженерами и бригадирами непосредственно на месте.

Особое место занимало панно, посвящённое XIX съезду партии, где был изображён Сталин среди соратников. После десталинизации такие изображения стали считаться идеологически неприемлемыми: часть мозаик была демонтирована, а другие — изменены. Однако общая идея станции как символа братства республик сохранилась.