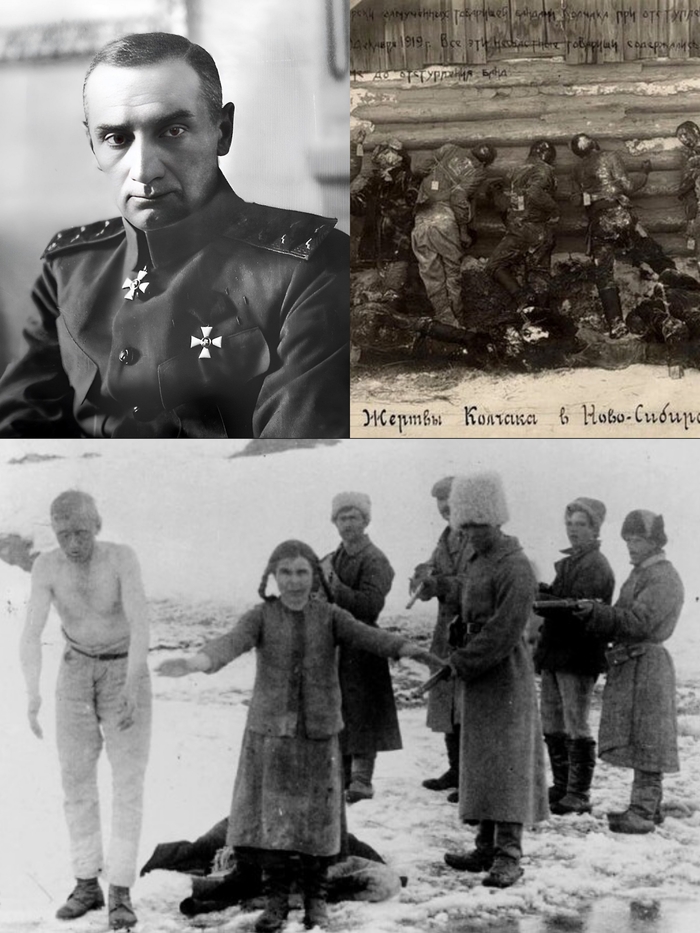

«Колчак. Народный приговор»

Стоял хмурый ноябрь 1919 года. В опустевшем классе уездного училища, заваленном книгами и географическими картами, сидел Василий Петрович, учитель истории. Он смотрел на испещренную пометками карту России и не узнавал её. Не было теперь единой страны, был расколотый, окровавленный кусок земли под названием «Владения Верховного Правителя России Адмирала Колчака». Он, как и многие, сначала ждал белых как избавителей от хаоса. Но то, что пришло, не было ни порядком, ни спасением.

В его дневнике, спрятанном под половицей, появлялись всё новые горькие строки. Он перечитывал их при свете коптилки, цитируя запись интеллигента В.В. Арнольдова из его дневника (Омск): «Расстрелы идут каждый день... Расстреливают кого попало и за что попало. Никакой следственной комиссии, никакого гласного суда. Арест — и в ту же ночь расстрел... Город замер от ужаса. Это не восстановление России, это какое-то повальное сумасшествие, опьянение властью и страхом».

Его мысли прервал стук в дверь. На пороге, обвешанная винтовками, стояла группа офицеров. Лица усталые, надменные.

—Учитель? Нам нужны твои лошади. Для нужд армии.

—Господа, у меня одна кляча, я на дрова езжу... — начал Василий Петрович.

—Молчать! «Господа» не катит. «Ваше благородие»! — рявкнул молодой прапорщик и, не глядя, ткнул его тростью в грудь.

Учитель вспомнил недавний случай, описанный им же в дневнике по следам услышанного: «Вчера на моих глазах молодой прапорщик за хамское, по его мнению, замечание ударил тростью по лицу седого учителя. Тот упал. Все молчали, боялись. Это не армия спасения России, это сброд, одетый в погоны» (Запись в дневнике учителя).

Лошадь забрали, не заплатив. Вечером к нему зашла соседка, Матрёна, с заплаканными глазами.

—Василий Петрович, беда... Корову мою, последнюю кормилицу, забирают! «На нужды армии», говорят. Пятеро детей... Куда я без неё?

Она говорила, а он думал о словах местного священника, с которым они тайно беседовали накануне, и который в отчаянии признался: «Ко мне пришла вдова, у неё забирают единственную корову. Она плачет, спрашивает: "Батюшка, как же так? Они же за веру православную воюют? Это что, христианское дело — вдову с детьми разорять?". И что я могу ей ответить? Молчу. Сам вижу, что дело безнадежное. Не на Христовой заповеди, а на нагайке строят они свою "Россию"» (Из письма священника из пригорода Омска).

На следующее утро на станции, где Василий Петрович пытался узнать о судьбе своего брата-железнодорожника, он стал свидетелем сцены, довершившей его отчаяние. К перрону подошел эшелон с чехами. Солдаты в чужих мундирах весело торговали пачками махры и тушёнкой, выгруженной из вагонов. А неподалёку стоял санитарный поезд с ранеными, который не мог двинуться с места неделями.

Старый машинист, друг Василия Петровича, мрачно сплюнул и процитировал слова железнодорожного рабочего со станции Мариинск: «Чехи захватили все паровозы и вагоны. Везут на восток награбленное добро, а наши раненые и беженцы месяцами ждут возможности уехать. За пачку махры у них можно купить всё, что угодно. Они — настоящие хозяева здесь, а не Колчак».

В воздухе витал запах разложения и безнадёжности. Вернувшись домой, Василий Петрович нашёл на столе записку. Её передали из волости: карательный отряд майора Р. прошёл через соседнее село Таловка. Он вспомнил показания крестьянки из села Таловка, которые тайком записал со слов беженки: «Приехали белые, сказали: "Вы все партизаны, будете отвечать". Мужчин загнали в амбар... Потом вывели и на наших глазах пороли шомполами. Моего старика забили до смерти... После этого мой старший сын сказал: "Мама, прощай, я к своим пошел" — и ушел в тайгу».

Это была не война с большевиками. Это была война с собственным народом. Он взял свой дневник и добавил новую запись, цитируя рапорт исправника (начальника полиции) из Барнаула, попавший к нему в руки: «Настроение населения крайне возбужденное. Виною тому постоянные реквизиции, проводимые не по закону, а по произволу воинских частей. Забирают лошадей, подводы, фураж, не выдавая никаких расписок. При попытке пожаловаться крестьян избивают. В уезде растут банды, и пополняются они именно за счет обобранных и озлобленных мужиков».

Вечером, разбирая бумаги, он наткнулся на копию письма офицера-фронтовика с Пермского фронта, перехваченного цензурой. Там были слова, точно описывавшие всю трагедию: «Ты пишешь о пьянках и кутежах в тылу... А мы здесь воюем в полуобмороженном состоянии, без пополнения и снарядов. Мужик нас ненавидит, и он прав. Позади нас идут каратели и тыловые крысы, которые грабят и насильничают, сводя на нет все наши фронтовые успехи. Иногда кажется, что мы уже проиграли, и проиграли не на фронте, а там, в глубоком тылу, где наши же "союзники" готовят нам могилу».

Он вспомнил и цитату из отчета члена подпольной организации о карательной экспедиции в селе Черный Дол, которую ему тайком дали прочесть: «Офицерская команда собрала всех мужчин, выстроила и без всякого разбора каждого десятого расстреляла на глазах у всех. Дома поджигались, скот и имущество разграблялись. После такого "восстановления порядка" все уцелевшие мужики ушли в лес к партизанам».

В тот вечер к нему тихо вошёл молодой человек в поношенной шинели. Это был сын Матрёны, Семён.

—Василий Петрович, я ухожу. К партизанам. Здесь оставаться — значит сдохнуть, как пёс, или стать таким же, как они. — Он посмотрел на учителя прямым, горящим взглядом. — Вы же умный человек, вы всё понимаете. От них ведь вот что слышишь: «Пришли белые, отобрали последних лошадей, забрали хлеб, выпороли старосту за то, что не смог собрать для них продовольствие. Какая уж тут "святая Русь"? От красных мы такого не видели» (Воспоминания крестьянина из Томской губернии).

Учитель понимал. Он понимал, что читал в отчётах иностранцев. Вспомнил слова английского генерала Альфреда Нокса, начальника британской военной миссии при Колчаке: «Наши союзники [белые] ведут себя в Сибири как завоеватели. Расстрелы без суда, порки, конфискации — обычное дело. Мы рискуем потерять последние симпатии населения... Наше дело здесь обречено, если не прекратить этот произвол». И ещё более жёсткие слова американского журналиста Леонарда Шапиро из его отчета: «Я видел, как офицеры-анненковцы на перроне станции заставляли крестьян разуваться и отдавать им сапоги. За отказ — удар нагайкой по лицу. Эти люди не воюют с большевизмом, они воюют с собственным народом. Местные жители смотрят на них с такой ненавистью, что, кажется, воздух становится от этого густым».

Василий Петрович молча кивнул. Он не стал читать нотаций. Вместо этого он протянул Семёну свой дневник.

—Бери. Возможно, это кому-то пригодится. Чтобы знали, не почему они победили, а почему мы — проиграли.

Он вышел на крыльцо и смотрел, как тёмная фигура юноши растворяется в осенней мгле. Оттуда, с запада, доносился приглушённый гул канонады. Подходили красные. Город был полон странным спокойствием. Не страхом, а ожиданием избавления от кошмара.

Василий Петрович посмотрел на тёмное, низкое небо. Приговор был вынесен. Не советской властью, не комиссарами. Он был вынесен вдовой, у которой отняли корову; крестьянином, выпоротым шомполами; железнодорожником, ограбленным «союзниками»; офицером-фронтовиком, писавшим: «Мужик нас ненавидит, и он прав». Вынесен каждым, кто видел, как «каждый проходящий эшелон с войсками — это нашествие саранчи», кто слышал, как «пьяные офицеры чувствуют себя хозяевами жизни».

Это был народный приговор, составленный из сотен голосов, зафиксированных в дневниках, письмах, рапортах и воспоминаниях. И он был окончательным и обжалованию не подлежал.

ВЗЯЛ ТУТ 👈