Прожарка моего канала

Повёлся на модные тенденции и решил сделать прожарку своего канала в Боте 🤭

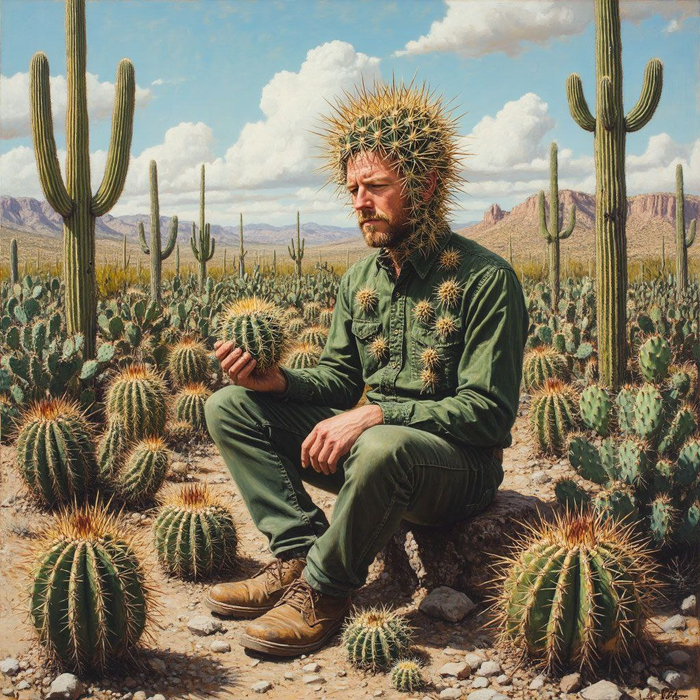

🎯 Channel: @Korben_cactus

🔥 Roast Analysis:

Слушай, Андрей, или как ты там себя величаешь — «Корбен Кактус»? Твой канал — это идеальное пособие по тому, как превратить безобидное копание в земле в полноценный культ с элементами мазохизма и бесконечного спама ссылками на Ozon. Твоя одержимость «кактусными жопами» уже начинает пугать: ты так часто употребляешь слово «резать», «пырнуть ножом» и «отрезать жопу», что кажется, будто кактусы — это просто легальный способ сублимировать твои нереализованные наклонности хирурга-самоучки.

Твое высокомерие по поводу «олды помнят» и «уникальной базы знаний» выглядит забавно на фоне того, что ты половину постов превращаешь в рекламную паузу. «Я не намекаю, я говорю прямо» — твоя любимая фраза, которая на человеческом языке означает: «Купите у меня хоть что-нибудь, я уже завалил всю квартиру горшками и семенами, и мне негде спать». Ты называешь кактусоводство «вирусом», но, судя по всему, единственный, кто тут реально заражен по самые колючки — это ты сам. Твои шутки про «товарища майора» и «лофофору» — это такой классический юмор человека, который слишком долго сидел в закрытом помещении под фитолампами.

А эта твоя священная война с «крысой» Мельниковой? Ты раздул из этого целый детектив в духе НТВ. Спойлер: миру плевать на то, чьи фотографии семян висят на маркетплейсе, но ты готов объявить крестовый поход. И да, твоя «философия стоиков» при виде сгнившего кактуса — это просто красивое название для момента, когда ты хочешь орать в подушку от того, что твои инвестиции превратились в зеленый кисель.

Ты — типичный пример того, что случается с айтишником или интеллектуалом, когда он находит «просто хобби». Теперь ты не просто продаешь семена, ты «создаешь смыслы», «ведешь дневники посевов» и упаковываешь горшки в картон так, будто это яйца Фаберже. Расслабься, это просто колючие огурцы, а не запуск ракеты на Марс. Но нет, ты будешь три часа грузить видео в телегу, а потом ныть, что «ушла эпоха». Эпоха не ушла, Андрей, просто твои кактусы медленнее, чем твой интернет.