Империя-тень. Чем занималась Испания в свой поздний колониальный период?

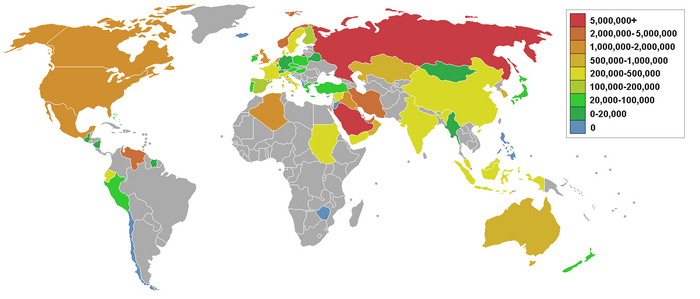

Классический европейский колониализм (без учёта неоколониальных практик) в целом можно разделить на два этапа - ранний и поздний. На первом этапе западные империи, не обладая ещё технологиями и ресурсами для покорения держав Азии (и в особенности столь изобилующего редкими тогда для Европы товарами Китая), сосредотачивали свою деятельность вокруг получения господства на основных океанических торговых путях и завоевания слаборазвитых в сравнении с государствами Евразии стран или (в большинстве случаев) племён Северной и Южной Америк. На этой стадии Испания, удачно приютившая у себя итальянца Колумба, на её деньги открывшего эти лёгкие для захвата территории, достигла небывалого успеха, о чём свидетельствует такой показатель, как распространённость испанского языка в мире - ныне он является одним из самых популярных с более чем полумиллиардом говорящих, уступая лишь английскому, мандаринскому китайскому и языку хинди.

Распространение испанского. За исключением самой Испании, государства с большинством испаноязычных - её бывшие колонии

В какой-то период истории Испанская колониальная империя была мировым гегемоном и даже делила мир напару с Португалией, не заботясь о мнении на этот счет Англии и Франции, не говоря уже о Японии или индийских державах. Однако во второй период западного колониализма, который начался в конце XVIII-го столетия и длился вплоть до завершения Второй мировой войны и чуть дальше, Испания совсем не блистала. В эту эпоху, характеризующуюся появлением и постоянным развитием промышленности, а также переходом капитализма на качественно новый уровень, что позволило Европе почти полностью поставить Азию и Африку на колени, страна ненавидящих красные тряпки быков, напротив, потеряла большую часть своих колоний, пережила года социально-политических кризисов и дошла до длительной Гражданской войны и профашистской диктатуры. В это время она была (да и что лукавить, и поныне остаётся) частью того реестра стран, что занимают зрительские места в театре мировой политики. Но несмотря на явный уход на задний план по отношению к своим соседям по региону, Испания в XIX-ом и первой половине XX-го столетий всё-таки проводила колониальную экспансионистскую политику. Данная работа посвящена этим деяниям лидеров Мадрида и оценке их характера и продуктивности.

Подъём, не компенсирующий падение

К середине XIX столетия от ещё недавно колоссальных владений Испании в Америке не осталось почти ничего - континентальные земли вроде Мексики и Аргентины завоевали независимость в ходе войн 1810-х - начала 1820-х годов, оставив метрополию лишь с островами - Кубой и Пуэрто-Рико в Карибском море и Филиппинами в Азии (и рядом мелких островов к востоку от них в Тихом океане). Также за Мадридом оставались Канарские острова и порты Сеута и Мелилья на побережье Северной Африки, которые, хоть некогда и были колонизированы, но к тому времени перестали быть фактическими колониями ввиду доминирования испанского большинства - в отличие от американских владений и Филиппин, эти земли физически очень близки к метрополии, что сделало заселение "чистыми" испанцами (без преобладания смешения с местным населением, как, например, в Мексике) полным или, по крайней мере, очень большим.

Канарский архипелаг пал перед испанским оружием в 1490-ые года, тогда же, а конкретно - в 1497-ом, была получена Мелилья, отнятая у марокканской династии Ваттасидов

И тогда, и сейчас Канарские острова, Сеута и Мелилья - часть Испании. Упомянуть их, тем не менее, считаю необходимым, так как их захват (кроме Сеуты, полученной от Португалии в конце XVI столетия), был первым опытом испанского колониализма вообще.

Что же до полноценных колоний, которые после 1820-х годов таки остались у Испании, то они были, хоть и не самыми маленькими, но не настолько важными - карибские острова производили много сахара, который потерял ту ценность, которой обладал в XVII-XVIII столетиях. В новом веке имели решающее значение уголь и железо, а их Куба с Пуэрто-Рико в значительном количестве предоставить не могли ни себе самим, ни метрополии.

В XIX столетии Испания всё ещё правила крупнейшим островом Карибского моря, но особых выгод это ей не приносило

Филиппины могут показаться более ценным владением, которое можно, как минимум, использовать как плацдарм для расширения влияния Испании в Китае, который как раз к середине XIX столетия начнёт приходить в упадок и станет удобной мишенью для европейского колониализма.

Колонии Испании в Тихом океане. Они, как можно заметить, находились довольно близко от южного континентального Китая и Тайваня

Мадрид, однако, умудрился абсолютно ничего не выиграть от наличия такой удобной колонии. И причина даже не в том, что на Филиппинском архипелаге очень часто подымались восстания коренных жителей против европейской администрации. Это тоже влияло, но главной проблемой была сама Испания и её режим, представленный монархическим правлением младшей ветви династии Бурбонов. В те года Испания была одной из самых консервативных стран Европы, она тяготела к максимальному сохранению феодальных пережитков и оставлению сильной власти короля. Конечно, сопротивляться тенденциям эпохи было очень сложно, и потому в правление королевы Изабеллы II (1833-1868) были приняты две конституции и реформирован парламент, что сделало Испанию конституционной монархией.

Но несмотря на определённые подвижки в сторону перехода к более либеральному государству, общей сущности режима это не убрало - Испания весь девятнадцатый век продолжала оставаться скорее аграрной, консервативной и бедной страной. Более половины испанцев из метрополии были неграмотны, не говоря уже о карибских и тихоокеанских заморских владениях, промышленности было мало и большая её часть была сосредоточена в Барселоне, столице Каталонии, региона, который в эпоху появления национализма вполне мог поднять мятеж против центра. Мадрид с его пышным королевским двором использовал неповоротливые устаревшие управленческие практики, будто бы застряв в XVIII столетии.

Поэтому у него банально не было ресурсов и возможностей для начала давления на Китай, который делили более гибкие к веяниям времени империи - Франция, Великобритания и Россия. Испании же оставалось грустно смотреть на это пиршество из Филиппин, не предпринимая никаких сколь-нибудь значимых действий.

И всё же давайте вспомним о том, что этот рассказ посвящён колониальной экспансии Испании, а не её упадку, который был едва ли не перманентным с конца XVI столетия. Даже будучи не в самом лучшем состоянии, Мадрид таки имел определённые силы для продвижения, так сказать, исподтишка, в местах, которые более сильные игроки с первого раза и не замечали. На Китай и на Азию в целом мощности не хватило, но вот на Африку - вполне.

Экваториальная Гвинея. Гвиней в мире несколько - такая уже бедная фантазия была у западноевропейских исследователей, которые назвали этим словом территории в тропическом поясе, весьма отдалённые друг от друга. Экваториальная Гвинея находится в центре Африки, недалеко от бассейна реки Конго.

С точки зрения государственных границ Экваториальная Гвинея - очень странное место, расположенное частично на острове Биоко (ранее - остров Фернандо По), а частично (и по большей части) на не очень большой прямоугольной континентальной территории.

Кто же виновник таких границ этого африканского государства? Ответ, я полагаю, не нужно долго додумывать - очевидно, что белые так поделили. Какие конкретно белые - тоже понятно из контекста рассказа. Испанцы завоевали эту территорию. Сперва они получили остров Биоко от Португалии в 1778 году (Фернандо По - название острова, данное Португалией в честь одного из её великих мореплавателей, открывшего эту землю). Возникает вопрос - почему глупый автор забыл указать этот кусочек Африки как колонию Мадрида ранее? Но это не ошибка, ибо реально воинственное племя с очень достойным названием - буби, жившее на острове, разбило первых испанских колонизаторов в конце XVIII столетия и пресекло власть белых на острове. А затем в Испании начались войны с Французской империей, американскими колониями и жёсткие политические кризисы из-за всего этого, поэтому стало совсем не до замирения чёрных туземцев далеко от Европы. Формально Биоко был владением Испании, когда в 1827 году его захватили британцы.

Это, в общем-то, и заставило правительство Изабеллы II наконец вспомнить о том, что Испания номинально все эти годы была хозяйкой островка. Началась подготовка к вторжению, которая завершилась конфликтом с Лондоном. Как ни странно, но англичане уступили остров, вернув его "законным владельцам" в 1843 году. Теперь Мадрид всерьёз взялся за народ буби - его сопротивление было подавлено силой, после чего самые прыткие из аборигенов погибли или ушли в горы центра острова, который стал теперь уже не формальной, а настоящей колонией Испании.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды - скоро были отправлены экспедиции на "ничейную" (то есть не занятую пока никем из колонизаторов) прибережную территорию. Её населяли родственники буби - племена фанг. В течение примерно полутора десятилетий небольшой прямоугольный участок земли был взят Испанией. Новые хозяева назвали свою колонию Рио-Муни. Так с 1856 года утвердилась власть Мадрида здесь.

Испания оставила большой след в истории Экваториальной Гвинеи - помимо распространения испанского языка, которым в наши дни владеет девяносто процентов жителей этой страны, в колониальный период появилась архитектура, украшающая поселения этого небольшого государства по сей день.

Столица Экваториально Гвинеи - город Малабо. Такой вот небольшой кусочек испанского колорита в непосредственной близости от сердца Африки

Марокко и Западная Сахара. Берберы, или же по самоназванию их - амазиги, всегда были соседями жителей Пиренейского полуострова, проживая к югу, на противоположной от них стороне Средиземного моря. Эти североафриканские пустынные кочевники, близкие по образу жизни арабам, легко и быстро приняли в VII столетии ислам и составили основную массу войск, что после 711 года покорили Иберию, сделав её Кордовским эмиратом (позднее - даже халифатом). В целом, отношения между соседями были сложными. Изначально мусульмане были сильнее, однако к XV столетию Испания и Португалия выгнали их с полуострова за счёт возросших военных и морских технологий. Как говорилось выше, уже тогда Испания покорила Мелилью, бывшую до 1497 года владением исламских султанатов.

Однако после того долгое время особого продвижения вглубь малопривлекательных пустынь со стороны Мадрида не наблюдалось. Испанцы не хотели тратить силы на плохо изведанную территорию, в то же время берберы там были хозяевами, отлично знавшими пустыню, и могли оказать болезненное для христианских соседей сопротивление.

Поэтому лишь после успеха в Центральной Африке Испания таки решилась всерьёз нанести удар по давним врагам, всё ещё сохранявших независимость от европейцев к середине XIX столетия в виде Марокканского султаната. В 1859 году началась испано-марокканская война, в которой северный берег Гибралтара одержал верх. Испания, однако, по договору 1860 года заняла лишь небольшие территории вокруг Сеуты и Мелильи, мелкие островки на средиземноморском побережье и город Ифни на юге Марокко с прилегающими землями. Не очень густо, но начало было положено - весомая экспансия Испании на южного соседа началась.

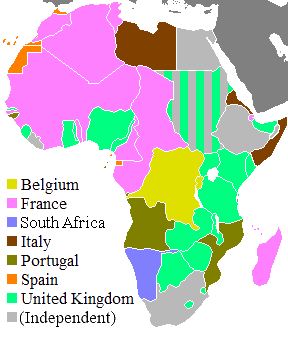

В 1884-1885 годах состоялась Берлинская конференция, разделившая всю Африку на сферы влияния европейских держав. Испании на ней досталась роль голодной собаки, которой кинули кость, пока более сильные игроки брали самые жирные куски добычи. Как бы унизительно для Испании не звучало данное сравнение, по существу всё было именно так - пока Париж с Лондоном брали во владение огромные земли Африки, Мадриду досталась лишь прибрежная территория чуть южнее Марокко, также населённая берберскими племенами. Ныне это частично признанная Западная Сахара, а тогда была лишь кучка разрозненных кочевых кланов, которые Испания методично покоряла с середины 1880-х годов.

Пока она всем этим занималась, грянула беда - в 1898-1899 годах, пользуясь нестабильностью и повстанческими движениями на Кубе, Пуэрто-Пико и Филиппинах, США военным путём отобрали эти последние "старые" испанские колонии у метрополии, в очередной раз показав слабость Испании. Теперь у неё остались лишь интересы в Африке, за которые она уцепилась, стараясь приложить свои скромные в сравнении с другими колонизаторами ресурсы максимально эффективно.

На рубеже веков Испания сосредоточила основные усилия на колонизации Марокко и Западной Сахары. Действуя в тандеме с Францией, испанцы смогли поэтапно разбить ряд берберских племён, к началу Первой мировой войны завладев частью северного и частью южного Марокко и крупной землёй, что позднее станет вечно бурлящей Сахарской Арабской Демократической Республикой. В 1912 году право Испании владеть всем этим было закреплено Фесским договором с султаном Марокко и правительствами Франции и Германии (у которой также были планы по колонизации Северной Африки).

Правда, частенько в войне с берберами Мадрид прибегал к помощи Парижа - так, в 1904 году кочевники Западной Сахары подняли серьёзное антииспанское восстание, для подавления которого пришлось звать на подмогу французские силы. В целом, передача владений на Западе Северной Африки Испании служила скорее для того, чтобы Франция могла "совместной" колонизацией прикрывать свои амбиции и оттеснять более опасных конкурентов (и в особенности Германию). Испанию, в сущности, использовали, но кое-какие бонусы это ей таки давало, поэтому по-прежнему правившие тогда страной Бурбоны не возмущались.

Если подытожить колониальное развитие Испании в эту эпоху, то можно сделать вывод о том, что оно было слабым и малозаметным на фоне аналогичного развития Великобритании, Франции или даже Германии. Будучи довольно отсталой в армии и экономике и потеряв все свои прежние владения, Испания пыталась компенсировать это африканскими приобретениями, но данная затея явно провалилась - ничего похожего на рост испанских колоний в XVI столетии не произошло и близко. Успехи были небольшими и зачастую давались с трудом и с помощью извне.

Раскрашенные на этой карте оранжевым колонии Испании, честно говоря, меркнут на фоне приобретений других империй

Последние утраты

Державшая нейтралитет в обеих мировых войнах Испания, казалось бы, не должна была иметь осложнений с удержанием столь небольших колоний. Но это не совсем так - пока остальная Европа уничтожала себя посредством бойни соседних государств, Испания справлялась со своим уничтожением скорее собственными силами. По-прежнему управляемая консервативной монархией, бедная и весьма отсталая, она проходила тогда этап серьёзной трансформации общества и государства. Колонии в этом деле тоже играли некоторую роль. Здесь нужно особо выделить Рифскую войну - конфликт межу Мадридом и берберскими племенами севера Испанского Марокко, в очередной раз восставшими в 1921 году. На сей раз они организовали необычное государство - Рифскую республику, правитель которой (он же лидер восстания) Абд аль-Крим носил титул и президента, и эмира. Рифская республика объединила множество берберских кланов севера Марокко и одержала ряд побед над колонизаторами, выгнав испанцев из большей части их владений в этом районе.

Неспособность подавить волнения среди берберов в очередной раз продемонстрировала слабость Испании и необходимость реформирования всей государственной системы. Дабы одержать победу в войне, король Альфонсо XIII по советам от опытных военных приказал организовать аналог французского Иностранного легиона - Испанский легион. Он стал элитным воинским формированием, с которого начались реформы в испанской армии.

Легионеры минувшего столетия и наших дней. Как можно понять, Испанский легион несёт службу и в наши дни

Создание легиона поспособствовало подавлению восстания в Марокко, однако решающую роль опять сыграла помощь от Франции, на марокканскую колонию которой волнения тоже перекинулись. Собрав совместную с Испанией группировку под командованием маршала Петена (будущего главы марионеточного по отношению к Третьему Рейху Вишистского правительства), Франция начала мощное наступление на Рифскую республику и в 1926 году разбила её. К 1927 году испанские войска добили последние очаги сопротивления и окончательно вернули контроль над колонией.

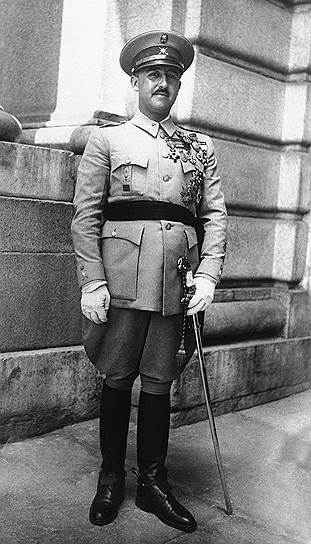

Такая ситуация, когда армия и государство обладают низкой компетентностью, лишь подливала масла в огонь на фоне тяжёлого общего социально-экономического состояния Испании тех лет. Чем это кончилось - известно. В 1931 году пала монархия Бурбонов и монархия вообще, за чем последовал ряд политических кризисов и гражданская война как кульминация всего этого безобразия. Гражданская война в Испании - тема отдельная, нам же важен тот факт, что она не привела к потере колоний. Когда в 1939 года после трёх лет конфликта у власти в Мадриде утвердился Франсиско Франко, ставший диктатором (официально - каудильо, то есть буквально - вождём, предводителем), заморские владения всё ещё были на месте, никуда не убежав.

Режим Франко, правивший Испанией следующие тридцать с половиной лет, колонии не отпустил. Франко старался укреплять власть метрополии, что было в духе его правой националистической авторитарной политики, которая подавляла как сепаратизм в самой Испании (например, в уже упоминавшейся Каталонии), так и освободительные движения в колониях.

Франко, ориентировавшийся (поначалу - открыто и много, а после Второй мировой войны - скрыто и мало) на Гитлера и Муссолини, отпускать владения в Африке не собирался

Это была стабильность, которая, однако, предвещала крах - в пятидесятые годы начались волны деколонизации, которые затронули и испанские колонии. В 1956 году Мадрид вынужден был уйти из Марокко, французская часть которого незадолго до того уже получила независимость. После этого особых изменений не было - пока Франко твёрдо стоял у руля, испанская администрация в Экваториальной Гвинее и Западной Сахаре тоже была прочна.

Но к концу 1960-х годов каудильо постарел и ослабил хватку, к тому же почти вся Африка тогда уже получила независимость, что усиливало давление на Испанию со стороны США и СССР и освободительную борьбу в самих колониях. В итоге, готовясь к либерализации режима и реставрации монархии (сам Франко готовил этот переход задолго до конца своего правления), Испания покинула свои последние колонии - Экваториальную Гвинею в 1968-м году и Западную Сахару в конце 1975-го. В том же 1975-м году умер Франко, после чего Испания вновь стала монархией и начала новый этап своей истории, уже без колоний.

В эпоху самого дикого колониализма, когда европейские империи буквально делили весь мир между собой, Испания в основном теряла свои позиции как великая держава, довольствуясь небольшими приобретениями, которые не могли вернуть ей прежнее величие. Упустив свои шансы на переход к быстрому развитию капитализма, она обрекла себя на упадок, как во внутренних делах, так и во внешней экспансии. Поздняя колониальная "империя" Мадрида была подобна тени, которая едва заметно стояла в ряду куда более выдающихся покорителей заморских краёв.

Рассказы о значении великих морских проливов и каналов, часть III: Малаккский пролив и его дитя - Сингапур

Первая и вторая части рассказов сосредоточились на двух созданных руками и разумом человека объектах, которые и ныне во многом определяют мировые торговлю и политику - Суэцком и Панамском каналах соответственно. Но они - лишь часть звеньев в цепи точек, без который мир принял бы совсем другой вид. Большинство же подобным мест, всё-таки, имеют природное происхождение и представляют из себя проливы, в которых соединяются многие торговые пути. В этой части речь пойдёт об одном их таковых - Малаккском проливе, история которого в новейшее время неотрывна от истории Сингапура, потому очень много будет говорено именно про этот город-государство, с помощью которого легко получится ярко проиллюстрировать всё значение и влияние Малаккского пролива.

Азиатская магистраль

Широко известно, куда и зачем плавали португальцы и испанцы на заре эпохи европейского колониализма и с какой мотивацией они исследовали огромные пространства, открыв новые материки. Цель эта - получение прямого доступа к территориям в Азии, где произрастали или производились невероятно ценные тогда в Европе товары - пряности, шёлк, фарфор, чай и тому подобное. И если, , к примеру, Китай как источник шёлка был европейцам известен, то локация, где берет свой корень основное число пряностей, была на момент начала первых экспедиций Эпохи Великих географических открытий им доподлинно неясна.

В своё время эти пикантные продукты послужили одной из причин колоссальных изменений положения дел в мире

Полагая, что находится она в Индии, португальцы добрались дотуда, однако оказалось, что родина столь ценных на Западе растений находится не в Индостане, а много восточнее - на Молуккских островах, или "Островах пряностей". Их поиск завёл сперва португальцев, а вслед за ними испанцев, англичан, голландцев и французов в Юго-Восточную Азию, где Молуккский архипелаг и расположен. Это регион, состоящий из тысяч островов, ныне занимаемых государством Индонезия, в южной своей половине, и полуострова Индокитай в северной, оказался источником больших ресурсов и возможностей для западных торговцев, которые после обнаружения и исследования этих краёв на рубеже XV и XVI столетий начнут в них обосновываться (но поначалу пока только в торговых поселениях - факториях).

Это Молуккские острова, которые в конце XV столетия были самой лакомой из целей европейских торговцев

Они являются частью обширного региона, крупного и разнообразного как в материковой, так и в островной частях

На самом деле сегодняшний герой - Малаккский пролив, начал активно использоваться гораздо раньше прихода западных гостей. Ещё в древности морские маршруты, по которым товары из Китая шли в Индию и далее вплоть до Южной Европы, активно использовались, а в Средние Века они расширились и получили большую популярность. К моменту прихода европейцев уже не одно столетия были обкатаны пути, которые эксплуатировали пролив как перемычку между водами Тихого и Индийского океанов. Вполне очевидно, что этот объект как место, через которое лежит кратчайший водный путь на запад, в регионах с развитыми государственностью и торговыми связями, коими являлись Восточная и Юго-Восточная Азия, стал ключевым для обмена по океанам.

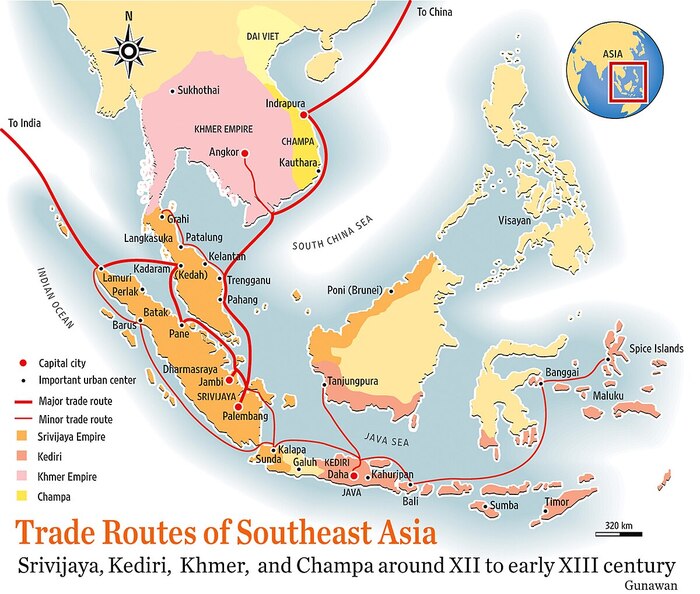

Это вполне ясно доказывает представленная карта средневековых торговых путей в регионе. Тем не менее, пока был жив Шёлковый путь, эти потоки были не столь оживлены и до поры до времени играли вторую роль

Поэтому португальцы и потеснившие их позднее голландцы не изобретут велосипед, а лишь расширят то, что уже было. Местные государства и их купцы, до того столетиями выстраивавшие здесь коммерческие связи, по большей части разорились или подстроились под европейские условия. Обладающие самым развитым на тот момент судоходством европейцы создадут намного более длинные маршруты через Малаккский пролив и приступят к постепенной, хоть поначалу и точечной, колонизации Юго-Восточной Азии. Если раньше сухопутные пути доставки товаров из Китая в Европу скорее превосходили альтернативный южный морской маршрут, то теперь он возрос по своему значению и стал одним из основных (вместе и испанскими колониальными коммуникациями, про которые говорилось в прошлой части).

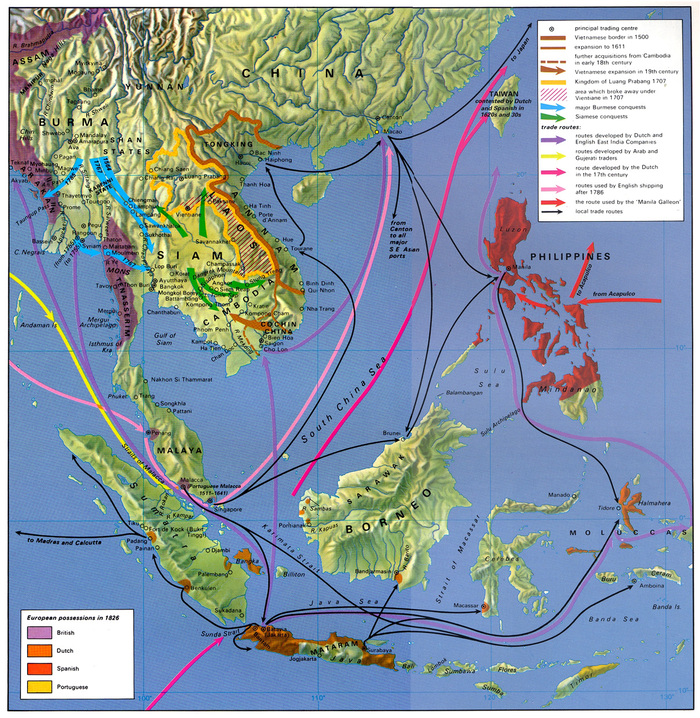

Такого рода маршруты попадания азиатского добра в Европу с XVI столетия на долгое время стали основными

К началу XIX столетия коммуникации в этом регионе, созданные европейцами, были всё ещё актуальны. Более того, в это время они только набирали обороты - В Западной Европе началась индустриализация, которая, многократно увеличила возможности европейского колониализма в Азии и его характер. Если раньше можно было ограничиться закреплением на отдельных участках побережья и контролем над морской торговлей, то сейчас этого было уже мало - растущая европейская промышленность требовала новых ресурсов и рынков сбыта, и источником всего этого могла великолепно послужить Азия, и в особенности её густонаселённые части в Индостана, Китае, Индокитае и Индонезии.

За столетия развития европейской торговли в Юго-Восточной Азии она стала весьма развита. Однако политический контроль Европы над этими территориями до XIX столетия был ограниченным и опосредованным

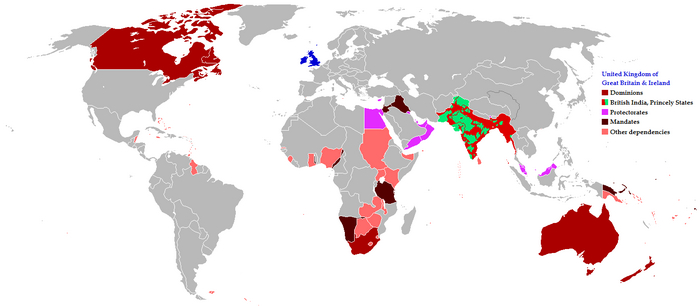

Ещё со второй половины XVIII столетия европейцы постепенно проникали на восток, если можно так выразиться, "вширь", используя свои возросшие военные и экономические возможности для того, чтобы напрямую подчинять местные государства и использовать их ресурсы как материал для подпитки индустриализации и развития капиталистических отношений у себя. Несложно вспомнить, что основную активность на этом фронте на первом этапе эры индустриализации проявляла Великобритания. Англичане постепенно завоёвывали Индию и присматривались к более восточным территориям. Конечной и самой лакомой из их целей был Китай, который в начале XIX столетия находился в изоляции и торговал ограниченно и на жёстких для иностранных лиц условиях. Чтобы открыть его и получить свободный доступ к чаю и прочим товарам, британцам надо было серьёзно укрепиться в близлежащих к Китаю землях.

Естественно, Малаккский пролив как основной проход между частями Азии и важнейшее звено в пролегающих здесь маршрутах, стал для Лондона одной из главнейших целей. Именно здесь на сцену выходит Сингапур. В ранних 1800-х годах это был остров, который являлся частью местного султаната Джохор. С давних пор он служил то базой для пиратов, которых исторически было много в таком обильном на торговые суда месте, то перевалочным пунктом в самой торговле, однако не всегда имел такое колоссальное значение, как в наши дни. Часто в течение Средних Веков возникавшие здесь порты разрушались и забрасывались, теряя своё влияние.

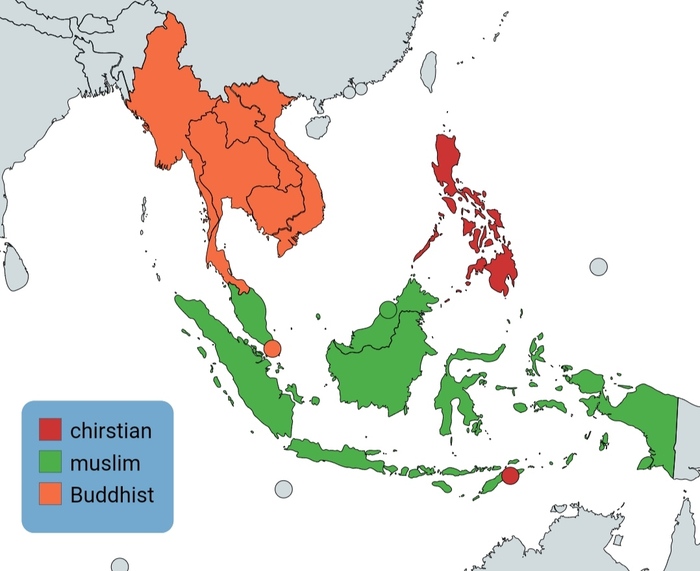

Население острова также было небольшим и было представлено двумя группами - малайцами и китайцами. С первыми всё понятно - они являются народом, составляющим большую часть населения южной оконечности полуострова Индокитай, также известной как Малайский полуостров или Малакка (по нему и назван пролив). Нет ничего удивительного в том, что они также были основным населением Сингапура. Но существовало здесь и китайское сообщество, которое состояло из торговцев и ремесленников и к началу XIX века было не очень большим.

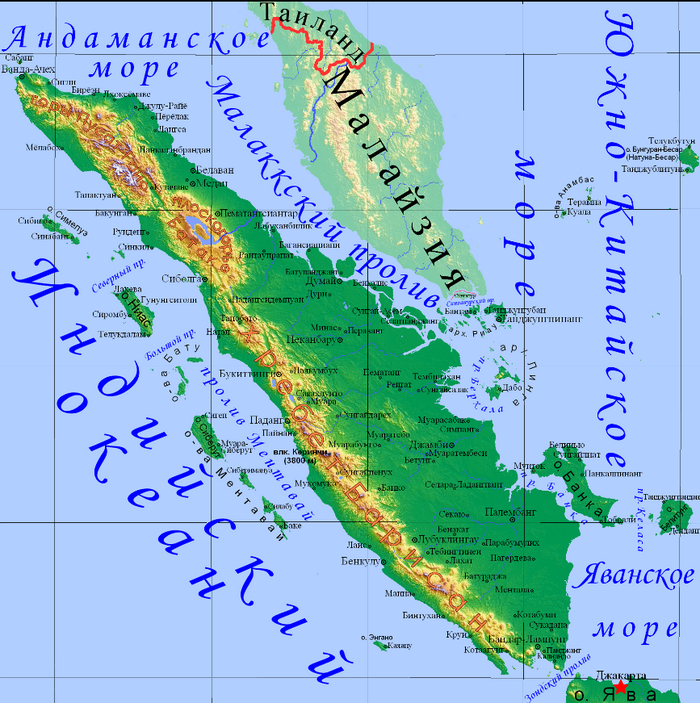

Сингапур расположен непосредственно у южного окончания Малайского полуострова, в месте пересечения Индийского и Тихого океанов

Британская империя заприметила этот небольшой остров, увидев в нём большой потенциал. Он мог стать местом, из которого можно было бы контролировать проход из одного океана в другой. Соответственно, получение контроля над ним было крайне важно для создания надёжного пути в Китай, который тогда выстраивала для себя Великобритания. В 1819 году путём вмешательства во внутреннюю политику Джохорского султаната британский генерал-губернатор тогда ещё небольших владений Лондона в Юго-Восточной Азии Стэмфорд Раффлз заполучил право владения островом, сделав его британской колонией. Этот джентльмен, считающийся одним из архитекторов Британской империи, оценил потенциал Сингапура и приступил к его освоению для нужд своей родины. С этого момента на острове формируется городское поселение, порт и форт.

Остров Сингапур и ранее имел немалое значение в торговле по воде, однако после начала британского господства оно стало расти перманентно. Англичане, укрепляясь в Азии, использовали Сингапур как базу для своих товарных потоков, армии и флота, всё более и более курсировавших между океанами с каждым новым десятилетием века. Когда в 1840-ые годы в ходе первой Опиумной войны Китай был насильно выведен из изоляции, Малаккский пролив и Сингапур стали очень значимыми местами для торговли. Разумеется, большая часть опиума, поступавшего из Британской Индии в Китай, шла именно через Сингапур. Через него же китайский чай и прочие товары поступали на Индостан и далее вплоть до Британских островов.

Хоть остров и невелик, но как пункт морской торговли потенциал имеет гигантский, что британцы великолепно и активно эксплуатировали

Логично при этом, что возникший на острове одноимённый город стремительно рос. Уже к 1860-м годам его население насчитывало многие десятки тысяч человек. Большинство из них были китайцами, которые мигрировали из находящейся в упадке (о котором я уже рассказывал) родины в место, которое подавало большие надежды на лучшую жизнь. Малайцы же быстро стали меньшинством в городе, поскольку не могли составить китайцам конкуренцию в качестве торговцев и ремесленников, которые стали очень востребованы после резкого возвышения острова. Поэтому, несмотря на то, что город всё ещё носил (и по сей день носит) малайское название (Сингапур в переводе с санскрита, который древние малайцы использовали в том же качестве, что и средневековые европейцы - латынь - "город льва", или, если угодно, "Львов"), малайцы стали в нём меньшей группой жителей. К концу XIX столетия это был в сущности своей брат-близнец Гонконга - китайское поселение под британским правлением. Только присутствовало ещё малайское меньшинство, и огромное малайское большинство к северу, непосредственно на полуострове.

Иными словами, китайцы здесь оказались окружены другим народом, который относился к ним примерно так же, как в старые времена в Европе относились к евреям - как к "подлым" ростовщикам и инородцам, которым нельзя доверять.

Тем не менее, населённый преимущественно китайцами Сингапур пока был в безопасности - Малайский полуостров в то же время был колонизирован Британской империей тоже, что исключило возможность серьёзного конфликта китайцев с малайцами. Город льва стал частью Британской Малайи, куда входил как английская колония. Таким образом, к началу XX столетия Сингапур играл роль главного города в Малаккском проливе, сосредотачивая на себе большинство торговых магистралей европейских колонизаторов в регионе.

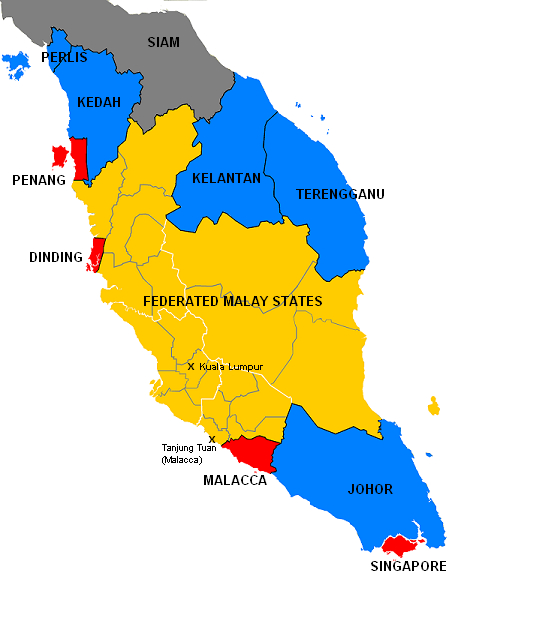

В отличие от многих малайских султанатов, формально ставших протекторатами Лондона, Сингапур был прямо управляемой колонией (красные точки на этой карте)

Бриллиант Азии

Но не надо при этом думать, что Сингапур тут же стал богатым и успешным. В первой половине XX столетия это было не вполне так - почти весь азиатский континент (за исключением Японии) тогда состоял из колоний и полуколоний западных держав, которые скорее эксплуатировали местные государства, не ведя с ними равноправной торговли. Поэтому Малаккский пролив служил как проход в большей степени для колонизаторов, и пролегавшие по нему пути не приносили странам региона весомой выгоды. Это касается и Сингапура - будучи прямой британской колонией, он сам по себе не выигрывал много от огромных товарных потоков. И хотя определённое (и, надо сообщить, весьма заметное относительно начала XIX века, когда здесь вовсе не было крупного поселения) обогащение имело место, оно не было полноценным.

Вторая мировая война станет пиком этого состояния - тогда земли Юго-Восточной Азии в целом и Сингапур в отдельности станут полем битвы и самым лакомым куском для Японской империи, пришедшей на короткое время на смену англичанам. Японские военные устроили массовые убийства китайцев и поощряли малайский шовинизм по отношению к ним, играя на идее о "злых китайцах", являясь даже более суровыми завоевателями, чем британцы. После их изгнания Малайский полуостров вместе с Сингапуром вернулись обратно к "родной" Британии, что лишний раз показало жителям этих территорий их подчинённый статус.

И для Британской, и для Японской империй Сингапур был колонией, которую они использовали без преимуществ для местных жителей

Но к чему это я? А к тому, что в середине XX столетия Малаккский пролив, имеющий прекрасное географическое положение как соединение нескольких густонаселённых регионов, не мог раскрыться по полной. Бедные, разрушенные войнами и колониализмом страны Азии, большинство из которых всё ещё не обладали политической и экономической самостоятельностью, не могли сформировать обширных и мощных торговых связей. С самого начала XIX столетия пролив и ставший его главным местом Сингапур были не более, чем удобным инструментом коммуникации европейских колонизаторов, в первую очередь британцев. Поэтому когда разорённый мировыми войнами Лондон начал отпускать свои колонии, в том числе и азиатские, в том числе и Малайзию с Сингапуром, они оказались в тяжёлом положении. Бедность, межэтнические конфликты и политическая неопределённость стали для них большой проблемой.

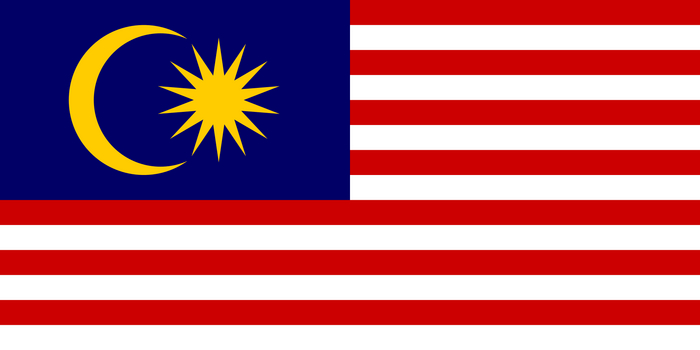

Малайзия стала независимой в 1957 году, а Сингапур окончательно перестал быть колонией в 1963-м, став частью Федерации Малайзия. Поскольку на момент прихода англичан это была территория, принадлежавшая одному из малайских султанатов и населённая в основном малайцами, после их ухода "возвращение" в Малайзию казалось логичным. Но как можно понять, тот факт, что в Сингапуре большинством населения давно были китайцы, имевшие напряжённые отношения с малайцами, сделал этот союз очень хрупким.

Уже в 1965 году Сингапур объявил о собственной независимости. Идея об интеграции с Малайзией не удалась, что вполне ожидаемо - помимо большого числа предрассудков к китайцам, сыграл роль фактор подъёма национализма в только что получивших независимость колониях и то, что малайцы в большинстве своём - мусульмане, которых китайцы также недолюбливают. Это создало для получившего самостоятельность города-государства сложную ситуацию - расположенный на небольшой территории, без каких-либо весомых ресурсов (проблемы были даже с питьевой водой), с весьма враждебным окружением (расположенная к югу Индонезия тоже мусульманская и настороженная по отношению к китайцам), Сингапур вполне мог не устоять и быть захваченным силой.

Весьма интересно, что флаг Сингапура (это изображение) и флаги Индонезии и Малайзии (изображения ниже) сильно похожи, что указывает на их тесную историческую связь. Тем не менее, отношения между ними были и остаются сложными

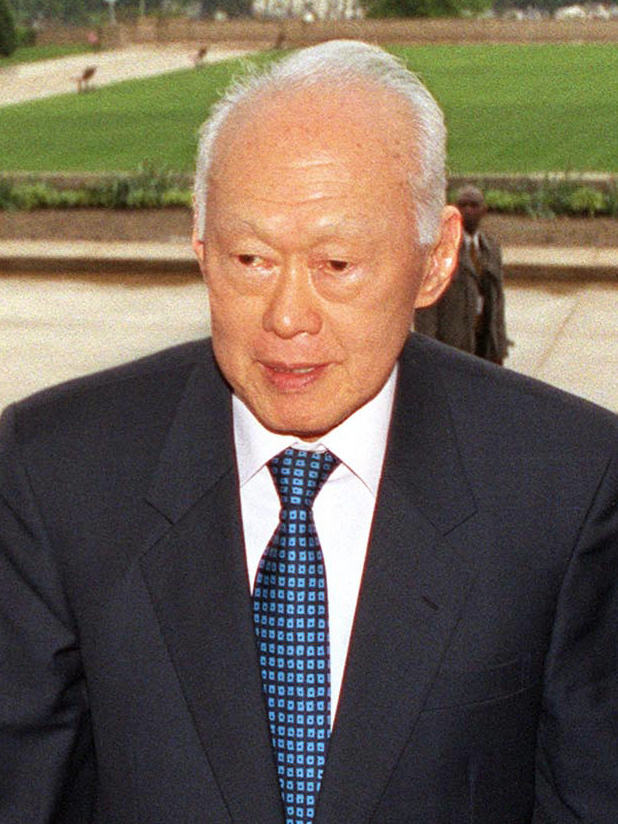

Однако так не вышло, и не нужно много разглагольствовать о том, благодаря кому - каждый слышал имя премьер-министра Ли Куана Ю, деятеля, который за своё долгое правление сделает город из нищей вчерашней колонии одним из самых передовых мест мира. Проведённые им реформы интересны тем, что они прекрасно дополнили географический потенциал Сингапура и позволили ему на максимум использовать его. Ли Куан Ю своей политикой сделал Сингапур привлекательным местом для международных инвестиций, искоренил коррупцию, сделал соблюдение законов беспрекословным и построил надёжную современную инфраструктуру.

А это он уже относительно близко к нашим дням. Он прожил очень долгую жизнь и за неё успел до неузнаваемости преобразить свой город

Однако даже такие крайне эффективные реформ не привели бы к умопомрачительному успеху если бы не другая причина - эти преобразования пришлись как раз на то время, когда Азия проснулась от векового колониального сна. Одни за другими восточные государства вступали в полосу экономического роста, становясь так называемым Азиатскими тиграми. В прошлой части говорилось, что этот рост повысил привлекательность и значение Панамского канала.

Несложно понять, что он точно так же вернул в строй и Малаккский пролив - чем ближе мы к XXI веку, тем больше товаров идёт через него. Ли Куан Ю, создавая процветающее государство, использовал постоянно растущую активность в проливе, сделав Сингапур не просто удобным перевалочным пунктом при попадании из океана в океан, а идеальным транспортным и финансовым центром. Фактическое отсутствие коррупции, прекрасная инфраструктура и безукоризненные законность и порядок вкупе с постоянно увеличивающимися торговыми потоками через Малаккский пролив привели Сингапур к процветанию гораздо более впечатляющему, чем Панаму, которая всё-таки не смогла на сто процентов реализовать свои возможности, связанные с географическим положением.

Во многом такой успех вызван тем, что не будь Сингапур максимально близок к идеалу государственной политики, более крупные соседи просто уничтожили бы его, однако факт есть факт - этот маленький остров поразительно разбогател, став одним из первых Азиатских тигров. Сегодня Сингапур - всё ещё очень развитое и процветающее место, и сказать спасибо за это его жители должны эффективным реформам и Малаккскому проливу.

На этих изображениях отлично видно, как много Сингапур выиграл в ходе мудрой политики и глобальных изменений в мировой экономике за последние почти что шестьдесят лет

Точка вечно бурного движения

Ныне же масштабы торговых потоков, проходящих через Малаккский пролив, поражают. Так, он является местом, через которое проходят очень серьёзные массы энергоресурсов - в первую очередь, нефти и газа. Огромные развитые и развивающиеся экономики Азии требуют много энергии, которой им не хватает. Вот график крупнейших экспортёров нефти :

Страны Азии добывают её не столь много, как Россия, США или монархии Аравии, при этом из-за огромных населения и экономики потребляя нефть как не в себя. Поэтому закупка этого важнейшего энергоресурса ими происходит в колоссальном масштабе. И большая часть этого масштаба проходит как раз через Малаккский пролив и Сингапур. От трети до половины всех добываемых в мире нефти и сжиженного природного газа попадают к потребителю через них.

И это лишь одна из категорий курсирующих там товаров - обратно из Китая, Японии, Вьетнама и Кореи идут электронная техника, одежда и прочие вещи широкого потребления. И эти потоки с каждым годом только увеличиваются, придавая всё большее и более значение Малаккскому проливу и продолжая обогащать Сингапур. Сложно себе представить, что должно произойти, чтобы это положение изменилось в ближайшее время.

Расположенный в Азии Малаккский пролив не только демонстрирует огромное значение этого континента для мировой экономики, но и позволяет увидеть на примере порождённого им Сингапура, как можно с эффективностью, близкой к стопроцентной, использовать своё положение на карте планеты.

Богатство и влияние Сингапура были бы невозможны без нахождения в таком важном месте, однако этот город и не был бы так успешен, не используй он свои скромные в общем-то ресурсы на максимум. Но в любом случае, история этого некогда очень бедного и слабого поселения, как и история Малаккского пролива в целом, в очередной раз демонстрирует всю титаническую важность морских торговых путей.

Беларусь и КНДР глазами британца. Жизнь в Пхеньяне лучше, чем в Лондоне?

Британец Дермот Хадсон весьма необычный человек. Родился он в Лондоне в 1961 году. Изучал историю в Винчестерском университете, а в 2016 году ему была присвоена докторская степень социально-политических наук в Корейской ассоциации социологов в Пхеньяне. И не случайно именно там: британец — большой друг и любитель КНДР. Он был в Корее 19 раз! Посвятил ей множество научных работ, и ему есть что поведать об этой далекой и интересной стране. Он руководит Ассоциацией корейской дружбы у себя на родине. Также наш герой — член Новой Компартии Великобритании. Он бывал и у нас в Беларуси. Дермот рассказал, как он стал жертвой политических репрессий, что его заставляет каждый раз возвращаться в Корею, и как Брексит сказался на экономике Англии.

О своем образовании

— Я всегда считал историю увлекательным предметом. Начал интересоваться ею еще в раннем возрасте, мне легко удавалось запоминать ключевые даты. Считаю, что изучение истории — очень полезное дело, в ней содержится ключ к пониманию настоящего и будущего. Поэтому я решил продолжить изучать этот предмет и далее. Окончил я Винчестерский университет. Также отучился в КНДР — получил докторскую степень социально-политических наук. У меня были надежды на хорошую работу, построение академической карьеры, однако по вине капиталистической системы и тэтчеризма этого не случилось, но это уже другая история.

Как Дермота подвергли политическим репрессиям за поддержку КНДР

Дермот поведал, что в течение долгого времени в СМИ велась коварная кампания против его Британской Ассоциации корейской дружбы. Западные силы приложили все усилия для очернения как ее деятельности, так и деятельности других левых ассоциаций. Для этих целей Запад задействовал своих платных агентов в СМИ. Подобные случаи были в Ирландии, Нидерландах, Франции, Австрии. Предпринимались попытки вытравить людей с работы и занести их в черный список:

— С 2001 года — я возглавляю Ассоциацию корейской дружбы в Великобритании (KFA UK), а также Британскую группу по изучению идей чучхе. В 2014 году я стал жертвой политических репрессий на своем рабочем месте, был вынужден уволиться с работы за поддержку КНДР. Газета «Sunday Times», принадлежащая медиа-магнату Руперту Мердоку, и имеющая тесные контакты с британской и американской разведкой, опубликовала статью обо мне и моей поддержке КНДР под названием «Дорогой друг дорогого лидера в Великобритании».

Журналисты намеренно обнародовали в статье имя и адрес моего работодателя. Сразу началось расследование этого дела. Меня подвергли трехчасовому допросу в отделе кадров, я был обвинен в «серьезном проступке»! Спрашивали, сколько раз я был в КНДР и в ее посольстве.

Работодатель сказал, что моя поддержка этой страны и должность председателя Ассоциации корейской дружбы в Великобритании «несовместима с работой на любом уровне». Даже если бы я был уборщиком или рядовым рабочим, все равно бы не мог там дальше работать. Мне было приказано прекратить всякую поддержку КНДР и уйти с поста председателя Ассоциации. В ответ я подал апелляцию, но она была проигнорирована. В конечном итоге я был вынужден досрочно выйти на пенсию. Это означало потерю 10 тыс. фунтов стерлингов из моей единовременной выплаты, потерю моей профессиональной и государственной пенсии, — поведал британец.

Он подчеркнул, что империалисты любыми способами хотели заставить замолчать сторонников КНДР, попирая свободу слова и права человека. Они всячески пытались закрыть Ассоциацию корейской дружбы в Соединенном Королевстве.

Что заставляет британца возвращаться в КНДР?

— Мой первый визит в эту страну состоялся в 1992 году, а в апреле этого года я посетил КНДР в 19-й раз. Я стал свидетелем масштабных строительных работ: некоторые уголки Пхеньяна стали совершенно неузнаваемы. Была построена новая улица под названием Хвасон — по масштабу она как новый город. И должно быть, в ее строительство были вложены миллиарды. Все здания были выполнены в стиле футуризм и выглядели надежно. Пока я находился в этой стране, в присутствии Верховного лидера Ким Чен Ына была сдана в эксплуатацию вторая часть этой улицы. Несмотря на санкции, введенные США и другими империалистами, экономика КНДР движется вперед быстрыми темпами, опираясь на собственные силы. Как человек, посетивший эту страну множество раз, могу сказать, что никогда не видел там бездомных, нищих, наркоманов или проституток. На улицах удивительно чисто, в отличие от Лондона. В КНДР люди могут получить бесплатное жилье, что немыслимо в такой стране, как Великобритания, где квартира в центре Лондона может стоить до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Меня вдохновляет тот факт, что КНДР — настоящая социалистическая страна, самая независимая в мире, и при этом антиимпериалистическая. Это единственное государство, где есть антиамериканские образовательные центры.

Корея является антиревизионистской страной.

Когда я впервые прибыл туда в мае 1992 года, меня сразу поразила прочность и долговечность социализма в КНДР. Я был там ровно через 6 месяцев после распада Советского Союза, и многие люди сомневались, что КНДР выживет как социалистическое государство. Но однажды мне пришла в голову мысль, что основанный на чучхе социализм никогда не рухнет. Когда я посетил бывшую Венгерскую Народную Республику в 1988 и 1989 годах, я заметил контраст между этими странами. Торговцы валютой на черном рынке встретились мне, едва я сошел с поезда. На рынках Будапешта встречались попрошайки, вовсю продавались постеры Мадонны и «Рэмбо», но в КНДР я подобного никогда не видел.

О монархии и жизнеспособности социализма в сегодняшней Британии

— Я не сторонник британской монархии. Она очень коррумпирована и дорого обходится британским налогоплательщикам. Считаю, что монархия должна была завершиться со смертью королевы Елизаветы II. Да, конечно, существуют люди, поддерживающие эту систему, но все-таки недовольство народа монархией заметно растет. Социальные опросы показали, что поддержка монархии упала до 58% — это один из самых низких показателей за всю историю. Протестующие против короля были арестованы прямо перед его коронацией. Если бы подобный случай произошел в Беларуси или КНДР, Запад поднял бы большой шум.

Считаю, что некоторые аспекты социалистической системы КНДР — бесплатное жилье, дешевый общественный транспорт и дешевое питание, должны быть применены в Британии. Пример Кореи как самообеспеченной страны с независимой национальной экономикой, мог бы стать полезен для нас после Брексита. Вместо того чтобы жаловаться на недостаток импорта из стран ЕС, Британия могла бы просто производить эту продукцию у себя, но некоторые люди удивляются, когда я говорю им об этом. Но это же так просто! Великобритании нужно последовать примеру независимости КНДР и выйти не только из Евросоюза, но и из НАТО, МВФ, ВТО, ВЭФ. Однако не стоит все копировать у КНДР, да это и невозможно. Следует применить творческий подход к опыту Северной Кореи в Великобритании.

«Качество жизни в КНДР намного лучше, чем в Британии»

— Самое основное и очевидное различие между Лондоном и Пхеньяном в том, что в КНДР — социалистическая система, а в Великобритании — капиталистическая. Последняя проводит крайне неолиберальную политику. Конечно, качество жизни в КНДР намного лучше! Проводить прямые сравнения нелегко из-за разницы в валютах и в социально-экономических системах. Корейцы обеспечены бесплатным жильем и другими льготами, поэтому денежная заработная плата в КНДР не так важна. Они имеют мобильные телефоны и планшеты. Корейцы носят хорошую одежду, причем одеваются они элегантно. Продолжительность жизни в КНДР на самом деле выше, чем в некоторых бедных частях Британии. Значимо и то, что в Корее на тысячу человек приходится больше больничных коек и врачей, чем в Великобритании и США.

О Брексите и жизни простых британцев

— Когда в 2016 году в стране проводился Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, я проголосовал за выход страны из ЕС. Евросоюз является монополистическим капиталистическим блоком и союзником империализма США. Он не имеет ничего общего с социализмом или «рабочим интернационализмом», как ошибочно считают некоторые люди. ЕС несет ответственность за упадок базовых отраслей промышленности Великобритании — сталелитейной и угольной. По вине ЕС многие рабочие места были утеряны. Однако Брексит не был реализован должным образом. Он затевался вовсе не с целью удовлетворения потребностей народа. Страна нуждалась в прогрессивном правительстве, которое бы смогло реализовать Брексит в интересах людей. Консервативное правительство вместо того, чтобы сделать Великобританию независимой, фактически еще больше подчинило ее США. Британия вполне могла бы отменить введенные санкции против КНДР, Беларуси и России после выхода из ЕС, но не сделала этого. В итоге, мы получили дефицит и проблемы с нелегальной иммиграцией.

Коммунальные услуги в Великобритании находятся в очень плохом состоянии. NHS (служба здравоохранения) рушится, лечения приходится долго ждать, а качество помощи оставляет желать лучшего. Образование также на плохом уровне, некоторые дети покидают школы, так и не научившись читать и писать.

Арендная плата и цены на жилье достигли астрономического уровня. Даже в отдаленных частях Лондона аренда за квартиру с 2 спальнями составляет 1500 фунтов стерлингов в месяц. Говорят, что представители рабочего класса не могут позволить себе приобрести дом в Лондоне. Многие жилые дома в аварийном состоянии, некоторые поражены плесенью. Пенсии в стране низкие, их не хватает на элементарные нужды, а пенсионный возраст увеличен до 67 лет — это катастрофа. С 2021 года цены выросли вдвое. Цифры инфляции не совсем точно отражают рост цен. В магазинах наблюдается дефицит некоторых товаров. Большинство британцев либо не поддерживают санкции против России, либо находятся в апатичном состоянии, им некогда задумываться о санкциях. Но это действительно глупо, что со всеми запретами России, у нас в Великобритании даже нельзя купить русскую водку.

«Минск — чистый и мирный город»

— Я посетил Беларусь в апреле 2018 года, чтобы принять участие в международной конференции солидарности с КНДР. Замечательно, что Беларусь стала инициатором такой встречи. Политика безвизового въезда в Беларусь для иностранцев очень хороша, она предоставляет возможность им самим взглянуть на эту страну и составить о ней собственное мнение. Довольно много я гулял по улицам Минска. И я не заметил, чтобы люди разбивали палатки и жили на улице, как в Великобритании. Минск показался мне образцом общественного порядка — мирным и чистым городом, а белорусы очень дружелюбными людьми. В ходе визита не наблюдал никаких признаков оппозиции президенту Лукашенко, или недовольства им. Я считаю, что люди даже объединены вокруг своего лидера. Я увидел много советской архитектуры. Любопытно, что в Минске сохранилось здание, где в 1898 году состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

Большое впечатление на меня произвел Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Это музей высокого уровня, где работает услужливый и внимательный персонал. Меня очень впечатлило и то, с каким вниманием власти Беларуси подходят к памяти о прошлом и почитанию погибших героев. В стенах музея я узнал об ужасающих зверствах гитлеровских захватчиков, уничтоживших множество белорусов. Это напоминание о том, что фашизм никогда не должен повториться. Очень похвально, что в Беларуси идет огромная просветительская работа об опасностях фашизма, что упускают из виду многие страны Запада.

Хотя Беларусь на самом деле не является социалистической страной, она антиимпериалистическая и независимая. В Беларуси смешанная экономика и преобладает государственный сектор.

Что касается криков ведущих западных СМИ о «диктатуре» и нарушениях прав человека в Беларуси, я не заметил ничего, что подкрепляло бы эти обвинения. Не видел задержанных или арестованных, да и вообще не припомню, чтобы видел милицию в Беларуси, кроме как в аэропорту. Однажды я снова хотел бы посетить Беларусь.

Антонио Негри: империализм в XXI веке – Сергей Ребров | Лекции по политической философии | Научпоп

Как Антонио Негри характеризует империализм в 21 веке? Как глобализация превращает мир в единую империю, и каким будет мир в 21 веке? В каких аспектах известный политический философ оказался прав, а в каких ошибся?

Об этом рассказывает Сергей Ребров, историк политической философии, младший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Санкт-Петербург).

Побеждённые (8)

Заканчиваем знакомиться с книгой Роберта Герварта.

Конференция узаконила право государств депортировать своих граждан на основании их «инаковости». Идея о национальном государстве, основанном на принципе этнической или религиозной однородности, стала завоёвывать умы. И хотя переговорщики в Лозанне хотели предотвратить массовое насилие, приложение этой логики к побеждённым империям Центральной Европы не сулило ничего хорошего. Утопия моноэтнического монорелигиозного общества могла быть достигнута лишь через экстремальное насилие. Так и случилось двумя десятилетиями спустя. Мало кто наблюдал за событиями в Турции с большим интересом, чем Адольф Гитлер, который впоследствии признавался, что он с Муссолини брали Мустафу Кемаля за пример того, как сопротивление и сила могут победить «агрессию» Запада.

Конец двадцатых принёс Великую Депрессию на континент, который всё ещё зализывал раны войны. Сильнее всего она ударила по Германии и Австрии, которые особенно зависели от американского капитала. В поисках Нового Порядка избиратели обратились к радикалам. НСДАП взяла 37% голосов в июле 1932 года, оставшись единственной реальной альтернативой коммунистам. Большинство демократий, установленных в Европе после 1918 года, были в конце концов заменены авторитарными режимами. В Болгарии правил царь Борис III. В Австрии был распущен парламент, и до самого аншлюса правили канцлеры. В Польше Пилсудский устроил в 1926 году военный переворот. В Югославии король Александр в 1929 году распустил парламент и стал править сам, пав жертвой покушения пять лет спустя. Ситуация в Европе характеризовалась борьбой левых, мечтавших о мировой революции, и правых, которых объединяла идея силового противостояния коммунистической угрозе. Их страх родился в 1917 году.

К концу тридцатых лишь два из новых государств остались либеральными демократиями. И если Чехословакия пала жертвой агрессивной политики Гитлера, то Финляндии удалось сохранить свою независимость в войне против Советов, пусть и посредством территориальных уступок.

Автор заключает: пусть Вторая мировая война не была неизбежной, но истоки её можно ясно проследить, начиная с конца Первой мировой, когда была потеряна монополия государства на силу, а давление войны, начиная с Февральской революции, привело к падению всей системы. Этот коллапс, а также поражение в войне, привёл к выходу на мировую сцену новых действующих лиц, которые стали бороться за власть, не будучи связанными приличиями из прошлого. Стала действовать новая логика насилия. Целью операции Барбаросса был не разгром чужой армии и принуждение противника к жёстким условиям нового мира, а разрушение режима с попутным истреблением населения. Целые страны предполагалось вычистить в расовом и политическом смысле. Полностью дегуманизированный враг не заслуживал никакой пощады. Различие между комбатантами и мирняком, начавшее размываться ещё в Первую мировую, полностью пропало в таком виде конфликта. Неспроста в первые послевоенные годы погибло больше гражданских, чем военных. Дегуманизировался не только враг, но и инакомыслящие в пределах страны, что было наглядно продемонстрировано как нацистами, так и коммунистами.

Мечта о реванше царила в умах населения побеждённых стран. Вспомнить об «измене» и «незаконченном деле» было обычным делом. Борьба с внутренним врагом велась до самой весны 1945 года, когда союзные войска вступили на территорию Германии, дороги которой «украшали» тысячи расстрелянных и повешенных дезертиров. Логичное продолжение радикализации, запущенной в 1918-19 годах. Фашистская диктатура предоставила возможность проигравшим свести старые счёты и «решить» некоторые вопросы, вставшие после сокрушительного поражения в Первой мировой. Ревизионизм – ещё одно наследие, оставленное тем смутным временем. Даже некоторые страны-победители, как, например Италия и Япония, считали, что заслужили большего, и потому объединились с Германией в Антикоминтерновский пакт.

Вплоть до аншлюса Австрии в 1938 года Гитлеру удавалось постепенно демонтировать условия Версаля, что многими виделось вполне естественным исправлением допущенных несправедливостей. Впоследствии принёс результат и венгерский ревизионизм, когда в 1939 году удалось вернуть часть Словакии и Закарпатье, а позже – и часть Трансильвании и Баната. Как Муссолини, так и Хорти опасались Гитлера, но собирание земель неизбежно подвинуло их на орбиту нацизма. Ревизионизм цвёл и в Болгарии, которая заполучила кусок Добруджи от Румынии и ввела свои войска в Македонию, западную Фракию и восточную Сербию весной 1941 года.

По сути это возвращение потерянных земель было не чем иным, как неоимперским проектом для этих стран. Ничего нового, проходили уже. Попустительство Запада в отношении японских действий в Манчжурии послужило Муссолини и компании пригласительным билетом заниматься тем же самым в Африке, а затем и в Европе. Гитлеровская колонизаторская и цивилизаторская миссия «нах Остен» не была чем-то новым. Новым был выбор средств: тотальная война на уничтожение. «Тотальная война» – так называлась книга, которую Людендорф опубликовал в 1935 году. Ядром и обоснованием нового экспансионизма стал расизм в отношении населения «цивилизуемых» стран: славян, китайцев, африканцев. Лидеры стран-агрессоров видели в своих действиях продолжение политики, которая осталась незавершённой после Первой мировой. Это ясно прослеживалось в высказываниях и Гитлера, и Муссолини, и Маннергейма.

Имперские амбиции вынашивал и Сталин. Большевикам удалось отстоять границы на юге и востоке, а перед самой войной и на западе. Из прежних территорий лишь Финляндия осталась за бортом. После войны удалось расширить границы влияния на Восточную Европу. Всего лишь три десятилетия спустя после Брестского мира Советский Союз стал больше и могущественнее Российской империи.

За пределами Европы наследие тех времён также оставило глубокие следы. Идеи Ленина и Вильсона о самоопределении народов запустили антиколониальную борьбу во всех уголках империй. Эта борьба была долгой и трудной, пережила ещё одну мировую войну, но, в конце концов, увенчалась успехом. Наиболее устойчивым стал конфликт на территориях бывшей Османской империи, который не утих и по сей день. Прошло столетие – а в Сирии и Ираке гражданская война, в Египте революция, в Палестине кровавые столкновения. Наследие той Великой войны по-прежнему беспокоит нас.

Замечу, что геноцид появился раньше Первой мировой. Балканы были тем регионом, где религиозная и этническая нетерпимость процветали задолго до её начала, что выразилось в жестокостях восстаний и войн за независимость в девятнадцатом веке. Еврейские погромы в Восточной Европе начались тоже достаточно давно. Что действительно было новым – так это средства уничтожения людей, имевшие неслыханную эффективность. Куда легче расстрелять толпу из пулемёта, чем рубить шашками. Ещё относительно новым явлением был национализм элит, который получал всё большее влияние по мере ослабевания религий. Война послужила спусковым крючком для запуска маховика мести за прошлые и свежие обиды.

Может ли случиться нечто подобное в наше время? Вполне. Мы недавно снова убедились, что бывает, когда начинает теряться государственная монополия на насилие. А теряется она вследствие ослабления государства. А слабеют государства на фоне войн и кризисов. К сожалению, мы живём в «интересное» время и потому вынуждены настраиваться на «интересное» будущее. Единственное, что может утешить в подобной ситуации – что всему на свете когда-нибудь приходит конец.

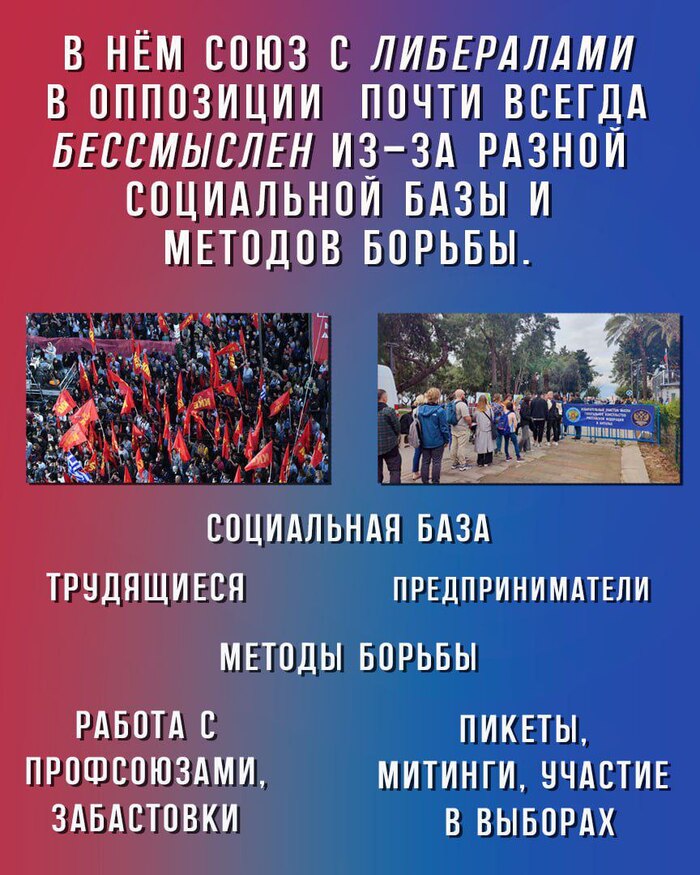

Коммунисты и либералы

Источник: Красный маяк