Ближний Восток: от Адама до Саддама: часть 4. Шумерское возрождение

Итак, мы остановились на том, что Cаргон (2316-2261 гг. до н. э.) стал первым императором первой в истории империи - Аккадской, хоть он так себя и не называл: слова "император" ещё не было. Зато он первым в истории стал называть себя "šar kiššatim" (это на аккадском, на шумерском - "LUGAL KIŠ"), что дословно переводится как "Царь Киша", но поскольку Киш считался главным городом Месопотамии, этот титул стал означать что-то вроде "Царь мира", "Царь Вселенной" или "Царь-Вообще-Всего-на-Свете". Это вам не какой-нибудь там император. И это помимо того, что имя Саргон (которое он, вероятно, сам придумал), в оригинале šarrum-kīn, с аккадского переводится как "настоящий царь".

Если вам интересны подробности про титул - есть на Academia.Edu вот такая статья: "LUGAL KIŠ and Related Matters. How Ideological are Royal Titles"

Саргон основал новый город, чтобы сделать столицей, и назвал его Аккаде (или Агаде), именно поэтому его империю называют Аккадской. Это было мудрое решение, построить новую столицу в новом месте, ведь выбрав для этой роли любой из уже существующих шумерских городов, Саргон бы автоматически выбрал "любимчика". А так он показал, что все шумерские города ему одинаково отвратительны. К тому же, вряд ли приятно править в городе, где на тебя со всех стен смотрят осуждающими взглядами твои шумерские предшественники, в чьё тысячелетнее правление ты влез своей аккадской мордой.

Все даты правлений, которые я привожу, условны. Есть разные варианты, и чуть ли не каждая книга и каждый сайт даёт немного разные, с разбросом. Давайте сойдёмся на том, что большая часть событий в этой статье приходится на XXIII-XXII вв. до н.э.

Сын Саргона по имени Римуш (2261-2252 до н. э.) оставил вскоре после смерти отца жалобную надпись: "все страны, которые оставил мне мой отец Саргон, восстали против меня и ни одна не осталась мне верной". Звучит довольно грустно, но Римуш был сыном своего отца, не разбазарил гены и воспитание, поэтому смог отбиться, наказать виновных, после чего ему даже хватило сил смотаться в Элам, где тоже не были в восторге от аккадской власти, и убедить всех, что лучше сидеть спокойно. По желанию можно было при этом ненавидеть аккадцев, но молча.

Увы, на десятом году правления Римуш был убит своими же. Причем, судя по всему, Римуш знал, что вероятность такого исхода для него ненулевая, поэтому запретил приходить к нему в покои с оружием. Этот запрет обошли, забив его насмерть глиняными табличками (или печатями). Очень месопотамская смерть.

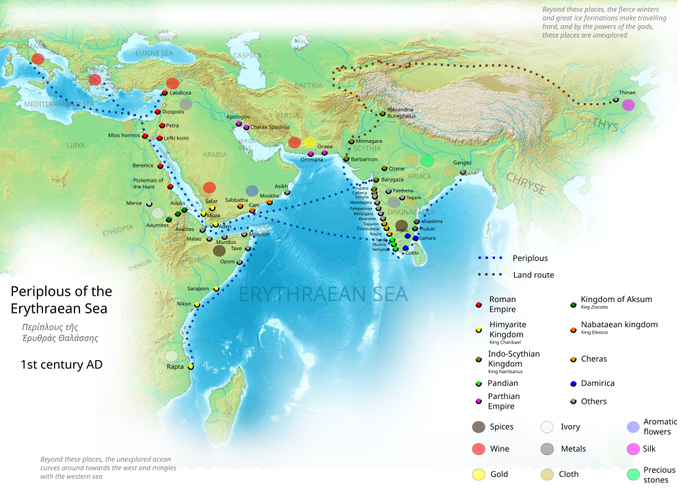

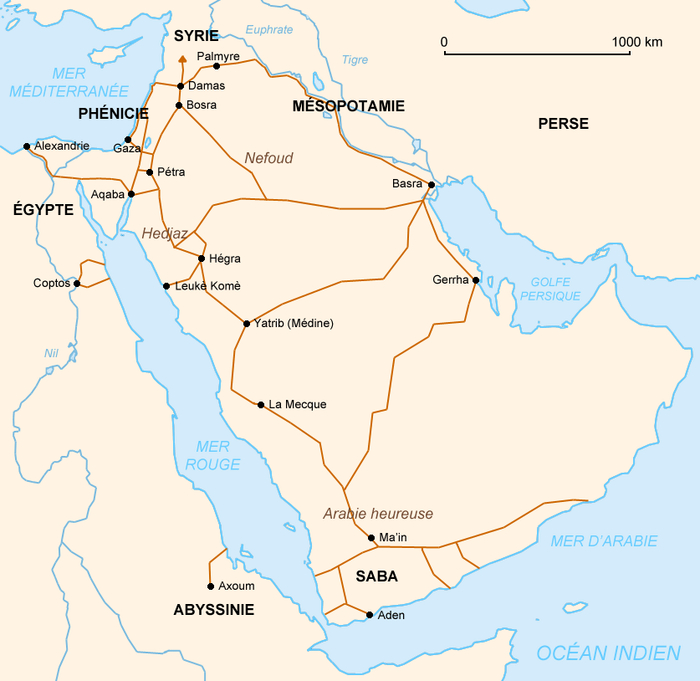

Следующим на трон сел некто Маништушу (2252-2237 гг. до н. э), то ли сын Римуша, то ли ещё один сын Саргона (и тогда брат Римуша). Был он связан с убийцами Римуша или нет - неизвестно (он в любом случае, наверное, должен был их устранить, после того как стал царём). По уже старой доброй традиции ему пришлось подавлять восстания под предводительством недобитых Римушем товарищей, и он тоже держался довольно неплохо. И на дальние походы ему времени тоже хватало - горные, и даже морские, через Персидский залив. В заграничных землях он тоже подавлял местных, если они были против торговли с ним, а как только они заинтересовывались торговлей, вывозил ценные и редкие для Месопотамии вещи - камень, металлы и древесину (как будто хотел поиграть в камень-ножницы-бумагу). В конце концов, он тоже был убит в результате заговора придворных, но как именно, история умалчивает.

Первым, кто почти достиг славы Саргона, стал его внук Нарам-Син (2237-2200 гг. до н. э.). Вероятно, вы уже и раньше слышали его имя, в отличие от имён Римуша и Маништушу.

Имя Нарам-Син означает "Возлюбленный Сином", где Син (или Шин) - это аккадский бог Луны, а Нарам происходит от общесемитского корня R-Ḥ-M, связанного с любовью, милостью и всяческим благом. Например, роднёй сюда приходится казахское слово "рахмет" ("спасибо"), которое происходит от арабского رَحْمَة [raḥma] ("сострадание, милость").

Нарам-Син, видимо, пошёл характером в своего деда, Саргона, потому что если Римуш и Маништушу сражались как львы, то Нарам-Син сражался как сто разъярённых львов. Естественно, сначала он тоже подавил все восстания, которые возникли сразу после смерти Маништушу, это даже не обсуждается. И как будто бы он даже при этом пытался не делать различий между аккадцами и шумерами, во всяком случае, по сравнению с отношением своих предшественников, при которых шумеры считались скорее бедными родственниками, чем полноправными гражданами. Правда, в процессе своих геройских дел Нарам-Син умудрился разрушить храм в Ниппуре, а это была главная шумерская святыня, в связи с чем потом скажут, что Аккад посыпался именно из-за этого. Но мы-то знаем, что рано или поздно любая цивилизация сыпется, и храмы тут не при чем (или...?). Кроме того, возможно, храм разрушил вовсе и не Нарам-Син, а приписали ему это уже после его смерти, когда он точно не мог обидеться.

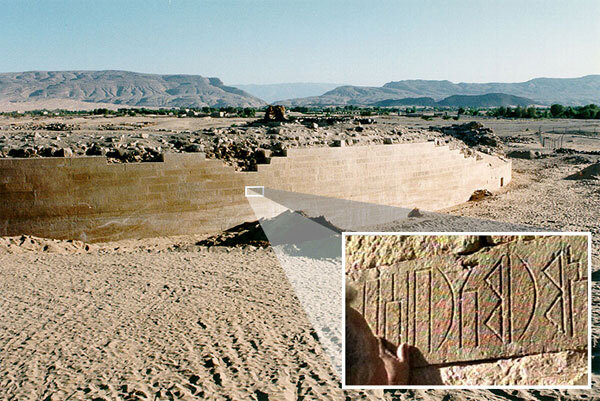

Далее, тоже по традиции, он пошёл наказать Элам, а с ним и всех, кто попался по пути и\или оказался неподалёку (субареи, луллубеи...). В память об этом осталась стела, на которой Нарам-Син изображен в несколько раз более крупным, чем все остальные. Потом сломал традицию не ходить на запад, и стал первым правителем Месопотамии, дошедшим до Средиземного моря. Там он наказал западных семитов в городе Эбла.

Кроме того, титул "Царя Вообще Всего" показался ему тесен, и он назвал себя сначала "Царь Четырёх Сторон Света", видимо, чтобы уточнить, где находится это "Вообще Всё", а потом и вовсе стали появляться надписи, намекающие на то, что он бог. Кстати, если вы рассмотрели стелу, на ней он изображён в рогатой тиаре, что до сих пор было божественным атрибутом.

И, видимо, действительно с каждым днём Аккадская Империя уходила всё дальше от бога (богов), потому что в один не самый прекрасный день с гор Загроса на неё устремились полчища диких кочевников - кутиев (их также называют гутиями или гутеями). До сих пор шумеро-аккадским землям всерьёз угрожал только Элам, но и Элам представлял собой довольно определённую землю, на которой находились довольно определённые города, в которые тоже можно было прийти и объяснить там кому надо, что так делать не стоит. Кутии же хлынули как лавина, и городов у них не было, поэтому отбив одну волну, было бесполезно идти искать источник этого зла, чтобы перекрыть его. Источником, казалось, были сами горы.

"Кутии - всадники, люди с уздечкой, - писали в Месопотамии, - с умом мужчины, но с собачьей душой и чертами обезьяны. Над землёй несутся птичьими стаями. Ничто не спасётся от их когтей, никто не спасётся от хватки их..."

Кутии нападали и раньше, но теперь они будто озверели: не просто налетали и грабили, они начали захватывать города, один за другим. Они устанавливали контроль над дорогами, над реками и каналами, больше нельзя было охотиться и ловить рыбу. Они устраивали блокаду так, что местным приходилось бросать поля и спешно разводить огороды внутри городских стен, если на них ещё оставалась надежда. Тут-то и припомнили, что Нарам-Син разрушил храм Энлиля, и решили, что кутии - это гнев божий.

Судя по всему, кутии были в состоянии захватить страну, но были не в состоянии поддерживать то, что веками работало до них, поскольку в поэме "Проклятие Аккада" звучат следующие строки: "высокая трава выросла на берегах канала, где когда-то бечевой тянули лодки, трава скорби поднялась на дорогах". Кутии не знали оседлой жизни, поэтому, например, по полям просто пускали пастись свой скот, так же как пасли его раньше, у себя в горных краях. Полям, определенно, это приносило отличные удобрения, но если ничего не сажать, то даже с удобрениями ничего не вырастет.

Нарам-Син поступил очень мудро в данной ситуации: чтобы избежать проблему, он умер. На трон сел его сын Шаркалишарри (2200 — 2176 гг. до н. э), его имя переводится как "Царь всех царей". К этому времени кутии уже отгрызли половину империи и продолжали вгрызаться дальше. Впрочем, до своей смерти Шаркалишарри продержался живым целых 25 лет.

Зато после него начался период адской борьбы за власть. Царский список в этом месте немного проседает (после Шаркалишарри идёт фраза: "Кто был царём? Кто не был царём? Четверо правили за три года"). Вскоре кутии добираются до стольного града Аккаде, и так качественно добираются, что не остаётся следов ни самого города, ни даже примерного места, где он был. До сих пор мы этого не знаем (есть вероятность, что в стирании города с лица земли поучаствовали и шумеры, которые ненавидели Аккаде как символ собственного угнетения).

Полвека кутии царили в Месопотамии, разрушая и не созидая ничего взамен. Они не принесли с собой ничего ценного и не переняли ничего здесь - ни письменность, ни земледелие не были им интересны. Не оставили они о себе никакой информации - кому поклонялись, на каком языке говорили, чем жили, - неведомо.

Сама Месопотамия за последние пару веков очень сильно обаккадилась. За время существования Аккадской империи шумерский язык активно и успешно вытеснялся аккадским, и тому было несколько причин. Во-первых, десятилетия престижа, когда аккадцам доставались лучшие места на службе, а шумерский оставался языком простого люда. Во-вторых, близость аккадского к другим семитским языкам, на которых говорили многочисленные соседи. Этим соседям было намного проще худо-бедно разобраться в аккадском, имевшем ту же грамматику, те же звуки и схожие слова, чем лезть в дебри шумерского, этого языка-изолята с его извращённым эргативным строем и неизвестно откуда взятыми словами. Это как сейчас нам проще выучить английский, чем китайский (даже если по факту китайский не сложнее английского, его непохожесть на привычные нам языки многих отпугивает).

Сбрасывать иго кутиев начали в Лагаше, где у одной шумерской храмовой жрицы родился персонаж по имени Гудеа (2142-2122 гг. до н. э.), который сказал: "Хватит это терпеть!", объявил себя царём и начал отстраивать заново шумерские храмы, разрушенные аккадцами и кутиями. Скорее всего, имя себе он тоже придумал сам, поскольку 𒅗𒌤𒀀 [gu₃-de₂-a] переводится с шумерского как "Тот, Кого Позвали".

Также он возобновляет торговлю с Эламом (Лагаш находился недалеко от эламских земель, и, видимо, в этих краях кутии уже ослабили контроль за границами). Свои статуи Гудеа приказывал выполнять в самых набожных позах, возможно, чтобы подчеркнуть разницу с Нарам-Сином, которого считали виновником падения из-за его гордыни, - Гудеа же показательно молился и каялся.

Кстати, возможно, он вовсе и не сбрасывал кутиев, а просто лучше всех платил им дань, что обеспечивало Лагашу какую-никакую лояльность со стороны захватчиков (примерно как делали и многие наши князья при татаро-монголах). Тем более, что в Лагаше, как и в любом другом шумеро-аккадском городе того времени, постоянно находился наместник от гутиев, которого называли поэтически-прекрасным словом "суккаль" (𒈛 [sukkal]).

А вот кто уже совсем точно стряхнул с себя морок, это город Урук, во главе с царем Утухенгалем (2112-2104 гг. до н. э). Царём он, кстати, тоже был не наследным, начинал как мастер по вялению рыбы. Однако сделал головокружительную карьеру, собрал войска и с ними освободил Ур и все соседние земли, и даже пошли к центру, в сторону Ниппура.

В этот момент Утухенгаль поверил в себя и принял такой же титул как у Нарам-Сина - "Царь Четырёх Сторон Света", и ещё придумал свой личный титул - "Царь, Приказы Которого Нельзя Отменить". В общем-то, имел право, потому что ему удалось захватить основного вождя кутиев, которого шумеры называли "змеёй с гор", привести в канадалах к себе во дворец и "поставить ногу ему на шею". Когда делаешь что-то полезное, можно и крутой титул взять, никто не осудит.

Однако настоящая змея притаилась у Утухенгаля прямо за пазухой - его зять Ур-Намму, оставленный наместником Ура, отправил войска против своего тестя. Правда, когда Утухенгаль в итоге был убит, Ур-Намму сказал писцам зафиксировать смерть от падения в канал и утопления. Что ж, может так оно всё и было. Эти предшествующие правители постоянно погибают, такие хрупкие.

В любом случае, Ур-Намма (2112-2094 гг. до н. э.) стал царём и тут же продолжил избавляться от кутиев, частично выбивая их силой, частично договариваясь с ними. Восстановил храм Энлиля, тот самый, который якобы развалил Нарам-Син.

Именно правление Ур-Намму считается шумерской лебединой песнью: при нём восстанавливали каналы и дороги, заново отстраивали города, вокруг них возводили стены, и на какое-то короткое время шумерский язык и культура снова приобрели престиж. Условно этот период плюс правление нескольких преемников Ур-Намму называется Третьей династией Ура или Новошумерской империей.

А ещё во времена Нарам-Сина в Уре, вероятно, родился аккадец по имени Фарра. Он женился, завёл троих сыновей, застал вторжение кутиев. Когда Утухенгаль вёл освободительную войну, а его зять в Уре задумывал свержение, Фарра с семейством решили, что становится уж слишком жарко, и пора валить. Направлением выбрали Ханаан, побережье Средиземного моря, пока свободное и от шумеров, и от эламитов, и от кутиев, и от египтян. Жили там только западные семиты, чьи города и поселения существовали относительно спокойно, торгуя между собой и с Египтом: Иерихон, Библ, Эбла, Мегиддо, Сихем. Однако как раз в это время то ли из-за засухи и голода, то ли из-за других причин, огромная часть населения этих городов снялась с мест и ушла на юг, в Египет, и, вероятно, Авраам с семьёй был частью этого пути.

Продолжение следует