Мультипликационная антология русского хоррора, получившая загадочное название «Красный состав», после первого же трейлера была наречена не иначе как нашим ответом на «Любовь, смерть и роботы». Так ли это?

АНТОЛОГИЯ РУССКОГО ХОРРОРА: КРАСНЫЙ СОСТАВ

2023, Канада-Молдова, 12-18 мин.

Жанр: ужасы, триллер, драма

Количество серий: 6

Режиссеры: Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сэм Чоу, Алёша Климов, Мэттью Лайон, Любомир Арсов, Сергей Кибус, Хирофуми Накада

Роли озвучивали: Лоуренс Бэйн, Алисия Ричардсон, Карло Рота, Кевин Ханчард, Дэниэл Кэш, Уильям Хоуп, Джош Круддас, Тара Йелленд, Роберт Баццокки

Если в двух словах, конечно, это не «Любовь, смерть и роботы», и при прямом сравнении отечественный сборник неизбежно проигрывает: тут и количество серий меньше, и шоураннеры-ноунеймы, а не фигуры уровня Дэвида Финчера, и анимация попроще, и хронометраж… В общем, «ответ» на что-то обычно задумывается совсем не таким, но в том-то и дело, что сами создатели нигде и никогда не говорили, что «Красный состав» – это «Любовь, смерть и роботы», только по-русски (к тому же в рядах ответственных за создание хватает североамериканцев, а России нет даже в графе «производство»). Перед нами просто домыслы зрителей, основанные исключительно на том, что не так уж и часто нам на суд выкатывают антологии короткометражных анимационных фильмов, зато у всех на виду существует самый успешный проект подобного формата – и это как раз «Любовь…». Так что и мы в нашем обзоре нет-нет да и прибегнем к подобному сравнению, уж слишком соблазнительным оно выглядит.

Если говорить о температуре в среднем по больнице, то шоу смотрится, простите за тафтологию, средним (не путать с посредственным!). Но некоторые эпизоды определённо заслуживают того, чтобы их посмотрели внимательно. Так что поговорим о каждой серии отдельно, а заодно сравним с литературными первоисточниками (да, эти мультики основаны на творчестве русских классиков – от Пушкина до Толстого).

1. ДОЧЬ КРЫСОЛОВА

15 мин.

Режиссёры: Джим Брайсон, Адам Джеффкоут

По рассказу Александра Грина «Крысолов»

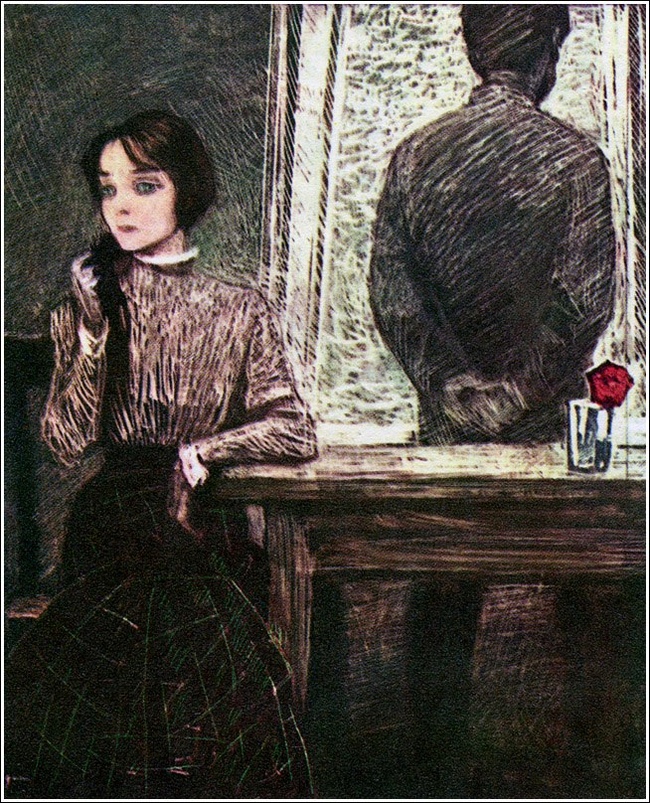

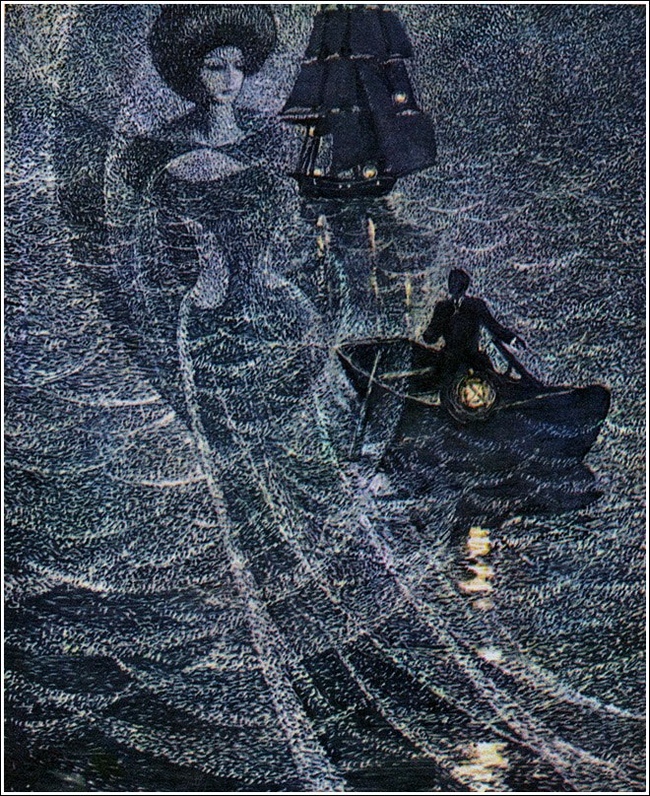

«Черный вечер, белый снег. Ветер, ветер». Так описал один из вечеров 1918 года Александр Блок. Что характерно на эти стихи идеально ложится картинка анимационной короткометражки «Дочь крысолова», даром что между поэмой «Двенадцать» и рассказом Александра Грина «Крысолов» (который и лёг в основу мультфильма) прошло три года. К душевной неопределённости добавилось вполне осязаемое чувство голода. Именно голод погнал молодых людей на улицы, заставляя распродавать последние книги. Не бог весть какой заработок, но на корку хлеба должно хватить. А если учесть, что твоя конкурентка в книжной торговле весьма привлекательна, то от ситуации можно получить удовольствие. Пусть мимолётное, но тем оно ценнее в этом море серого хаоса, что бушует вокруг. Неплохая завязка для романтической истории, но Александр Грин зачем-то превратил её в ужастик. А Джим Брайсон и Адам Джеффкоут решили его в этом поддержать, перенеся данную сюжетную линию на наши экраны, разбавляя её причудливыми уродцами, о которых в первоисточнике не было почти ни слова.

В самом деле, первое с чем столкнётся читатель, решивший после просмотра ленты прикоснуться к оригиналу, это жуткий диссонанс между литературной и анимационной атмосферой. Грин с самого начал вводит нас в сомнамбулический сон, стирая границы между грёзами и реальностью. Проникаясь болезнью главного героя, мы вместе с ним погружаемся в бредовое состояние, где царят законы зазеркальной логики. Всё что ещё минуту назад казалось безумной выдумкой неожиданно оборачивается правдой, и мы постепенно теряем доверие к рассказчику. Именно в таком состоянии мы путешествуем по заброшенному дому, открывая причудливые комнаты. Поэтому встреча с таинственным культом, желающем смерти безымянному крысолову, кажется вполне естественной и пугающей. И мы вслед за главным героем не можем разобраться что же это на самом деле – бредовые иллюзии измученного голодом и болезнью организма или настоящая секта, нашедшая себе пристанище в укромном уголке. И именно эта неопределённость создаёт неуют, который хочется отчаянно стряхнуть с себя.

А вот в короткометражке нет места подобным вопросам. Тут всё до неприличия просто – есть крысолюди и есть Крысолов. Естественно, Главному герою не повезло – он оказался в эпицентре решающего боя. Но выбор стороны предопределён природой, и даже романтическая привязанность к дочери крысолова (хотя разве можно сильно привязаться к человеку после пары минут знакомства?) не слишком меняет ход игры. Всё что дальше – сплошной экшн с вкраплениями бодди-хоррора, которые вызывают лишь лёгкое отвращение, но никак не страх. Чувство сопереживания главному герою в такие минуты сводится к минимуму. Да, мы желаем ему удачи в его битве с демоническим злом, но по факту – это всего лишь механическая мышеловка, аккуратно выполняющая свою функцию. И даже если она сломается, на её месте поставят новую. В безумной мясорубке нет места эмпатии. Поэтому герою Грина мы можем сопереживать, пробираясь с ним сквозь мутный кошмар, а вот герою Брайсона и Джеффкоута уже нет. Да, анимационный аттракцион получился ярким несмотря на обилие серых цветов, но незапоминающимся. После него вы вряд ли будете вскакивать посреди ночи, судорожно глотая воздух. По сравнению с самим «Крысоловом» «Дочь» слишком проста, и в этом её главный минус.

2. СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА

12 мин.

Режиссёр: Сэм Чоу

По рассказу Алексея Толстого «Семья вурдалака»

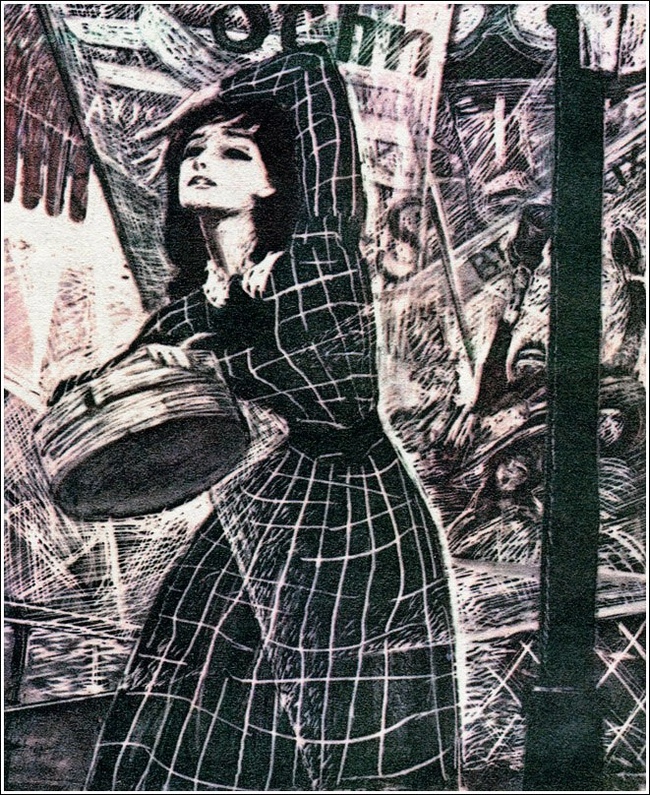

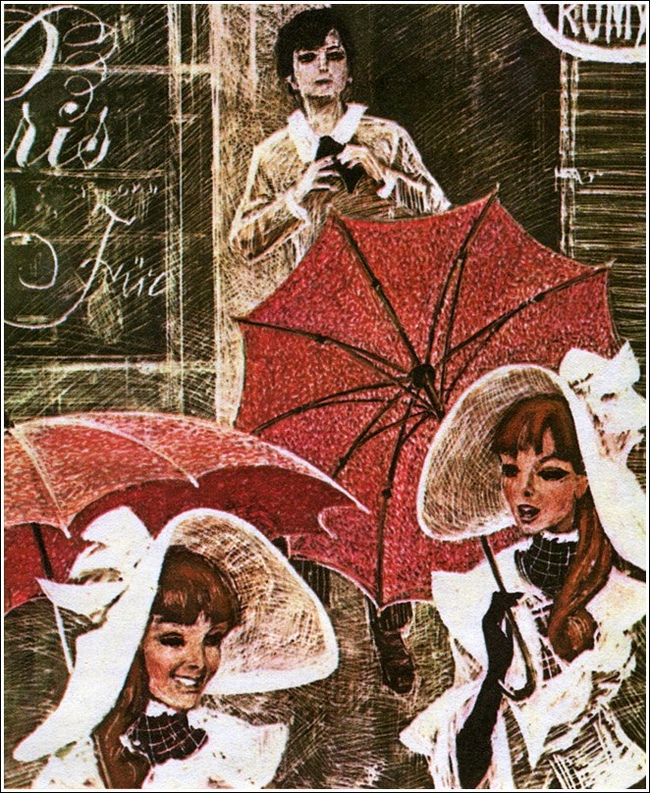

Сербия, 1777 год. Зима, метель, не самое лучшее время для того, чтобы ночевать где-то в глухом лесу. Куда лучше остановиться в домике у местных и погреться у горячего очага. Именно так рассудил молодой дворянин, чуть ранее легкомысленно отмахнувшийся от предостережений монахов, мол, в здешних лесах обитают кровожадные чудовища. Глупые суеверия! Вот только семья, приютившая одинокого всадника, выглядит как-то подозрительно тревожно: лишнего не говорят, но всё смотрят в окно, ожидая возвращения старика-отца. Но какая разница, если сестра главы семьи Зденка – такая прекрасная особа, что горячит кровь похлеще камина! Падкий на красоту маркиз д’Юрфе тут же попадает под женские чары и ему уже не столь важно, что происходит вокруг. А вокруг происходит вот что: старик Горча ушёл в лес и строго-настрого запретил своим домочадцам впускать его внутрь если он вернётся после восьми часов. И, разумеется, возвращается он сразу после восьми, и недоволен собственным распоряжением, стремясь всеми правдами и неправдами попасть внутрь дома.

Действие одноимённого рассказа Алексея Толстого занимало несколько дней, в то время как мультипликационная версия «Семьи вурдалака» ограничивается лишь одной длинной (13 минут, кхм) ночью. Драматизму повествования такое сужение временных рамок идёт лишь на пользу – угроза выглядит более реальной, враг не ходит вокруг да около, потихоньку попивая кровь, а наводит суету в лучших традициях тех серий «Любовь, смерть и роботы», где сюжет умещался в одном предложении, а куда важнее была раскадровка экшн-эпизодов – помните те истории про вампиров в подземелье или робота-медведя на секретной базе? Вот нечто подобное ждёт нас и тут. Сюжет «вурдалак хочет напиться крови, но, чтобы он вошёл в дом, его должны впустить добровольно» предельно прост, хотя поначалу и даёт нужного напряжения. Можно попенять на то, что за несколько минут, что главный герой проводит с семьёй вурдалака, он не смог бы по-настоящему влюбиться в Зденку, но, во-первых, кто говорит, что тут настоящая любовь (маркиз выглядит тем ещё повесой), а во-вторых, и в литературном первоисточнике он подан весьма легкомысленным образом.

Зато на фоне мрачного повествования его энергичность и попытки пикапа неплохо развлекают. Всё-таки драма с недосказанностью ситуации очень быстро превращается в survival-хоррор, который призван именно развлекать публику. В отличие от рассказа, где упор сделан на психологизм и постепенное усиление саспенса, а все сцены кровопускания либо остаются за кадром, либо описываются без лишних деталей, анимационная «Семья вурдалака» представляет вурдалаков не только в виде бледных кровососов, но и как самых настоящих монстров, куда страшнее, чем волки. Визуально их максимально приблизили к оборотням, отчего действие очень сильно походит на анимационный ремейк «Псов-воинов» Нила Маршалла.

Рисовка тут довольно простенькая, да и сама история едва ли западёт кому-то в душу, но из плюсов можно назвать жестокость некоторых сцен: вида крови и расчленёнки авторы явно не боятся. Плюс подкупает неизбитая славянская мифология. Пусть по своей сути вурдалаки – это те же вампиры, но всё-таки свои, родные. И они достойны своих экранизаций. А творчество Толстого показывает, что и на наших просторах имеются достойные ужастики. Пусть не сравнимые по объёмам или значимости с «Дракулой» Брэма Стокера, зато опубликованные на 58 лет раньше!

3. МОЖАРОВО

16 мин.

Режиссёры: Алёша Климов, Мэттью Лайон

По рассказу Дмитрия Быкова «Можарово»

Кажется, разногласия между столицей и провинцией были всегда и искоренить их не получится, пока разница в доходах и уровне жизни остаётся прежней. В фантастике подобный зачин для конфликта – не редкость. Можно вспомнить множество историй от условных «Голодных игр» до «Звёздных войн», где жители периферии бросают вызов богатой и могущественной централизованной власти и либо свергают её, либо меняют так, чтобы хорошо было всем. Ну а в современной России, пребывающей в затяжном военном, политическом и – чего уж лукавить – морально-этическом конфликте, сюжеты о свержении власти и критика правящей элиты что-то сродни выстрелу в голову для любого благоразумного человека. Тем интереснее выглядит ситуация с творчеством Дмитрия Быкова, писателя, публициста и одного из главных оппозиционеров и критиков действующего президента Российской Федерации. Казалось бы, сегодня Быков должен быть под запретом, а всё написанное им, кануть в забвение, дабы не волновать умы соотечественников. И уж точно трудно представить, чтобы по Быкову сегодня сняли кино. Или мультфильм.

Но, однако же, сняли. «Можарово», ставшее одной из самых мрачных историй «Антологии русского хоррора» как раз принадлежит перу Быкова, и это удивительная смелость со стороны авторов антологии, которые в столь непростое время решили выдать на суд зрителя именно этот рассказ, в котором как никогда сильна критика российской власти и громко звучат призывы к переменам.

Сюжет короткого рассказа строится вокруг гуманитарного поезда, который время от времени выезжает из богатой и обнесённой стеной Столицы в глухую провинцию, обнищавшую и, кажется, пережившую некую биологическую катастрофу. Герои вскользь упоминают, что такое положение дел в стране сформировалось после подписания указа о точечном развитии семи крупных городов России, после чего вся остальная страна начала медленно и неотвратимо загибаться. Журналист Васильев в составе международной делегации наблюдателей намерен выяснить подробнее о работе гуманитарных поездов, для чего соглашается на поездку по направлению к населённому пункту Можарово, где, по слухам, происходит всякая чертовщина. И эта поездка станет для него не только наглядной демонстрацией того, как далека власть от народа, но и испытанием на прочность силы духа и нервов.

Авторами сценария и режиссёрами мультадаптации стали Алёша Климов и Мэттью Лайон, а за анимацию отвечает канадская Lakeside animation studios. Стоит отметить, что экранизация в составе антологии достаточно верна первоисточнику, но вот финал мультфильма всё же вызывает больший трепет своей натуралистичностью и детализацией. В рассказе Быкова главный герой лишь сталкивается с последствиями можаровского ужаса, а читателю предложено самостоятельно придумать, с чем же столкнулась пресса в этой богом забытой глуши. Другой отличный от оригинального сюжета референс – прозрачная отсылка на Клайва Баркера и его «Ночной поезд с мясом». Пожалуй, именно этот финальный твист деморализует сильнее всего и делает «Можарово» из антологии глубже и интереснее быковского оригинала. А уж этика главного героя в финале мультфильма, пожалуй, расстраивает больше, чем все ужасы российской глубинки вместе взятые.

Другой неоспоримый плюс именно анимационной версии – персонажи. В рассказе мы почти ничего не знаем ни об одном из трёх действующих лиц – есть журналист Васильев, инспектор состава Кошмин и безымянный проводник, из диалогов которых мы узнаём экспозицию. В анимации главным действующим лицом сначала выступает красавица-ведущая новостей Алиса Ганина, в которую влюблён стажёр Васильев, но именно глазами Васильева мы видим ужас, что происходит за окнами движущегося состава. Обрёл больший объём и Кошмин, который получил предысторию и трагедию, связанную с погибшим сыном. Персонажами проникаешься, они кажутся максимально замотивированными и живыми, и даже предмет обожания Васильева воспринимается в контексте истории не как обыкновенная функция, а как полноценный герой, стремящийся найти правду.

Комфортный безопасный мирок гуманитарного поезда выступает в истории на контрасте с мрачной болотной хтонью провинции, где разрушенные сельские дома и угрюмые люди ощущаются как самые настоящие зловещие мертвецы истории. Каждый, кто когда-нибудь путешествовал по России поездом, знает эти периодические остановки и людей на перронах, пытающихся продать вам втридорога какую-нибудь чепуху. В «Можарово» такие люди на перроне – главное зло, будь то бабушка-божий одуванчик или на первый взгляд безобидные дети. А впрочем, дети ли?.. Каждый видит в Можарово своих призраков прошлого, которые найдут отклик в сердце и чувстве вины. А там только поддайся жалости и открой двери… И отчаянный протест Васильева, что, дескать, власть прячется от собственного народа за стеной кажется по-настоящему злободневной и пророческой, ведь любой народ имеет предел терпения и способен обратиться против своих господ. И, зачастую, мистическая подоплёка тут совершенно не нужна.

«Можарово» – одна из лучших историй «Антологии русского хоррора», выверенная, держащая в напряжении от начала и до конца и не боящаяся вслух проговаривать неудобную правду современной российской действительности, где разница между богатеющей столицей и нищающей провинцией порождает всё больший раскол в обществе и умах народа.

4. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

18 мин.

Режиссёр: Любомир Арсов

По балладе Василия Жуковского «Лесной царь»

«Лесной царь» был произведением международным уже в своей литературной первооснове. Баллада Василия Жуковского, чьей весьма вольной экранизацией является четвёртая серия антологии «Красный состав», в свою очередь являлась переводом стихотворения Гёте. 1818 год, всего 32 строчки, но в этих строках умещается целая трагедия, две жизни и одна смерть. По сюжету, всадник мчится куда-то, а к нему прижался его молодой сын, находящийся при смерти. Сын то ли взаправду видит, то ли ему мерещатся соблазнительные призывы Лесного царя, которые раз за разом развенчает отец. И на первый взгляд кажется, что сделать мультфильм в киберпансковском антиутопическом сеттинге на такой основе нельзя. Но это только на первый взгляд.

Анимации перенимает главные сюжетные элементы – отца, сына, Лесного царя и спешку, аккуратно перенося их в недалёкое и безрадостное будущее. Свободолюбивый отец (кто сказал антиваксер?) борется за жизнь своего ребёнка, сын пропадает в царстве грёз VR, где из него буквально высасывает жизнь некий зловредный хакер, ну а машина скорой помощи, мчащаяся к больнице, успешно заменяет коня. Авторы рисуют мрачную картину повсеместной цифровизации и последствий внедрения социального рейтинга для граждан, что чётко отделяет от общества успешных, богатых, здоровых и относительно свободных людей второсортных люмпенов, которым не полагается посещать определённые публичные места и даже оказание медицинской помощи, если отсутствует справка о вакцинации. Гражданские права попираются под всеобщее молчаливое одобрение большинства, которое готово терпеть некоторую личную несвободу ради удобства обслуживания, Сети и гаджетов. Эта позиция – тоже выбор людей, и её нельзя однозначно осуждать, ведь вопрос дискуссионный, а за сытое и спокойное существование всегда нужно чем-то расплачиваться, но мультфильм делает акцент на том человеке, что выбирает свободу в ущерб качеству оказываемых государством услуг, показывая жестокую дискриминацию, а согласных мириться с таким положением дел выставляя серой и довольно неприятной толпой.

Пожалуй, в этом есть определённая доля манипуляции, но таков авторский месседж. И если вы являетесь гордой свободолюбивой личностью, то никаких проблем с подачей сюжета не возникнет, а вот всё остальное вызовет острый интерес. «Красному составу» явно не хватает лоска его западного собрата, «Любовь, смерть и роботы»: тут и анимация попроще, и практикуется в основном архаичное 2D, и сюжеты более одномерные, с уклоном в экшен и без какой-то рефлексии. Потому-то «Лесной царь» так выделяется на фоне соседей: он частично нарисован в нестыдном 3D, обладает приятной графикой, интересным дизайном и взрослым, неоднозначным сюжетом, который ещё и бьёт под дых в самом финале. События, происходящие в реальном мире, отрисованы в привычной плоской стилистике, но крепко срежиссированы, держат в напряжении и вызывают нужные эмоции. Действия же в виртуальной реальности выполнены в 3D. И там, и там, рисунок не прорывной, но определённая простота формы искупляется продуманным дизайном и любопытными операторскими ракурсами.

«Лесной царь» поднимает недетские вопросы о ценности личности, важности воспитания, детской доверчивости, обманчивости внешности, умении отличать добро от зла и не следовать стадному инстинкту, о подражательстве, потребительстве, сегрегации и нюансах анонимности в интернете. Эти непростые вопросы доходчиво доносятся не только через диалоги, но и посредством действия и даже таких моментально и подсознательно считываемых элементов как геометрические фигуры или цвет. Эта серия и самая длительная, и самая «взрослая», и с самой шокирующей концовкой, и с самым богатым визуальным рядом. Кажется удивительным, что она выросла из самой короткой литературной формы, но если подумать, то удивляться нечему, ведь, как известно, краткость – сестра таланта. А и Гёте, и Жуковский точно были талантливы.

У вас есть время лишь на одну серию Антологии русского хоррора? Посмотрите четвёртый эпизод. Если он и не выглядит на голову выше остальных (всё-таки у каждого свои вкусы), то точно смотрится одним из лучших в сезоне. Пожалуй, если бы остальные мультфильмы были сделаны на столь высоком качественном уровне, то «Красный состав» можно было безо всяких скидок называть нашим – и достойным! – ответом «Любовь, смерть и роботы». «Лесной царь» не потерялся бы там, став и в списке западных проектов одним из лучших.

5. КНЯЗЬ

2023, 13 мин.

Режиссёры: Хирофуми Накада, Алёша Климов

По рассказу Дмитрия Тихонова «Беспросветные»

С рассказом Дмитрия Тихонова «Беспросветные» приключилась весьма забавная история. Сперва он появился на страницах второго выпуска журнала «Darker» за 2014 год. Номер был посвящён «военному хоррору», штуке, бесспорно страшной, чем бы в конечном счёте она ни оказалась. Правда сам рассказ к тому самому «хоррору» имел весьма посредственное отношение. Парочка воинов после битвы пытается отыскать среди груды трупов выживших соратников. Однако во тьме таится нечто, желающее этих самых выживших сожрать. На этом, собственно, и всё. Саспенс не успевает достигнуть своего апогея, а читатель уже упирается лбом в последнюю точку рассказа. Что ж, в журнале есть и другие рассказы. Кажется, этой же логики придерживались и составители антологии «Самая страшная книга 2015» – сборник большой и один рассказ, в котором вместо ужаса будет ощущение тревожности, причем, весьма лёгкой, особой погоды не сделает. А если рассказ умудрился попасть аж в два тематических издания, то, почему бы его не перевести в формат короткометражного мультфильма? А то, что эта короткометражка будет смотреться совсем не страшно на контрасте с остальными представителями анимационной антологии, это уже дело десятое и вообще придирки зрителей. Вы же видите – мы сняли свой мультфильм по «страшному» рассказу. Какие могут быть претензии?

А претензии, тем не менее, есть. Ведь зритель, в отличие от читателя, не устанавливает скорость истории. А значит с ней можно слегка поиграться, добавив тех самых томительных минут, которые усилили бы заветное чувство тревожности в разы. Однако вместо этого авторы «Князя» решили удариться в такой жгучий постмодерн, что его и прокомментировать как-то сложно. Тут вам и синтез поверхностного славянства с эстетикой постапокалипсиса, и битвы дорожных банд, и мутанты-кочевники, и летающие чудовища, готовые сожрать нерадивых путников. Чего только нет. А нет здесь «Беспросветных» Дмитрия Тихонова. Всё что от них осталось – это странные монстры в жутковатой пещере. С тем же успехом в титрах можно было вообще ничего не указывать, но тогда бы вся концепция антологии русского хоррора летела бы к чертям. Поэтому авторы прикрутили к сценарию очень расплывчатое «по мотивам», и радостно закрыли тех задание. В конце концов, в сборнике же будут ещё короткометражки, вот пусть они и отдуваются за «ужас».

А ведь при определённом положении звёзд всё могло бы получиться, но тут же возникает законный вопрос – кто виноват? Первоисточнику не хватало сюжетной наполненности. Он был до неприличия краток и лаконичен. Языковые изыски автора старательно маскировали образовавшуюся пустоту, и этого хватило для того, чтобы рассказ заметили и оценили. Короткометражка наоборот – переполнена событиями настолько, что рамки хронометража воспринимаются не иначе как оковы авторской мысли. При этом той пугающей атмосферы, в которую пытался погрузить читателя Тихонов, здесь нет и в помине. Получилось пёстро и не страшно, зато про постапокалипсис и «люли-разлюли». И в каком-нибудь другом сборнике «Князь» мог бы стать украшением, в нём отчётливо чувствуется потенциал. Но не в «антологии хоррора». Здесь это всего лишь аляповатая поделка, занимающая чужую ячейку.

6. ГРОБОВЩИК

2023, 12 мин.

Режиссёр: Сергей Кибус

По рассказу Александра Пушкина «Гробовщик»

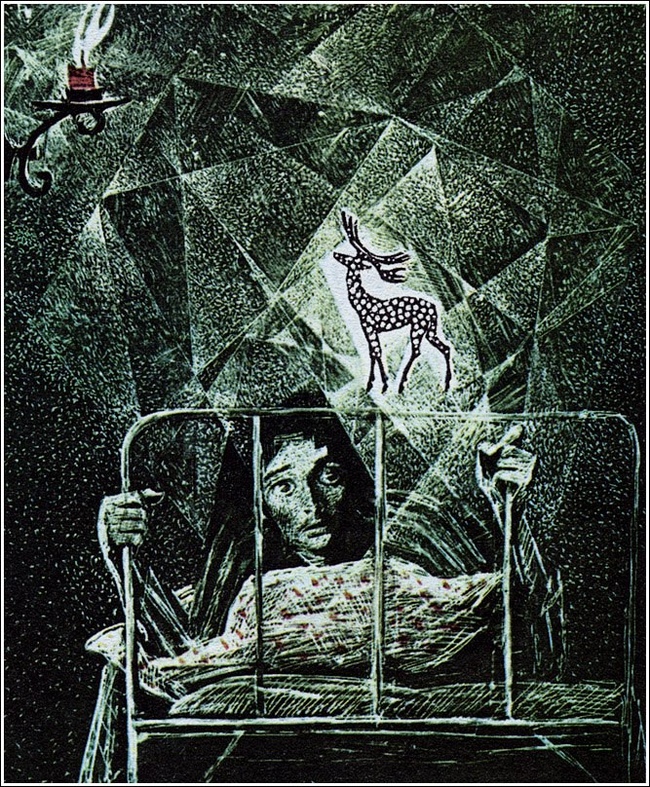

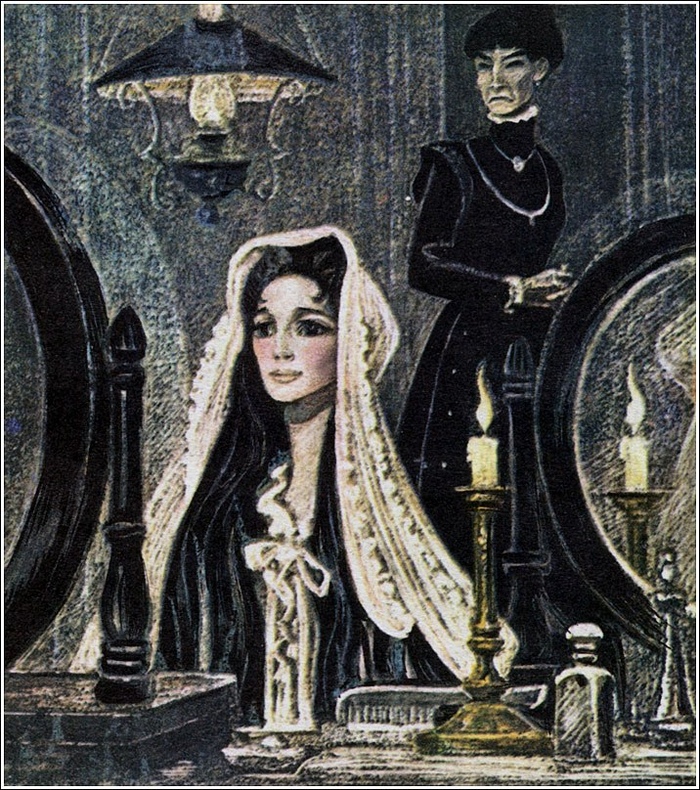

Для большинства Александр Сергеевич Пушкин – поэт и сказочник, и мало кто помнит его неформатные произведения, вроде повести «Гробовщик», вошедшей в цикл «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». В этом довольно-таки мрачном повествовании Пушкин раскрывается с непривычной стороны – как умелый автор хоррора, амплуа которого в национальном восприятии давно закреплено за Гоголем. Написанная в 1830 году короткая форма рассказывает о гробовщике Адриане Прохорове, который переезжает с двумя своими дочерями и обслугой с Басманной улицы на Никитинскую и открывает салон ритуальных услуг. Приглашённый в составе прочих соседей на празднование серебряной свадьбы местного немца Готлиба Шульца, Адриан оказывается в компании таких же как он ремесленников, которые в разгар празднования решают выпить за здоровье своих клиентов. Неловкая шутка булочника Юрко выводит из себя вспыльчивого Адриана, и вот он уже в сердцах приглашает на собственное новоселье своих почивших заказчиков. А ночью сталкивается с ними вживую, когда мертвецы – те, что в состоянии передвигаться – приходят в лавку к Адриану, откликнувшись на приглашение.

Увы, Пушкин не стал развивать мистику дальше и ограничился тем, что главному герою нашествие мертвецов лишь приснилось после знатной попойки. Создатели же «Антологии русского хоррора» – Алёша Климов и Юрий Степанов вместе с режиссёром и сценаристом Сергеем Кибусом – пошли дальше и привнесли в Пушкина нотки раннего Тима Бёртона, превратив классическую повесть в макабрический эпизод из «Трупа невесты», обёрнутый в стильную оболочку из непривычной покадровой анимации. Другим отступлением от оригинала стала предыстория Адриана, как молодого гробовщика, влюблённого в дочь своего начальника, Людмилу, и трагедия, которой обернулась эта любовь. Схоронив сначала тестя, а потом любимую жену, Адриан становится всё более мрачным и замкнутым, уходя в работу и передавая по наследству дочерям все свои знания. Подобные детали, которые отсутствовали у Пушкина, позволяют лучше проникнуться образом персонажа, а закадровый голос рассказчика, принадлежащий блистательному Андрею Бархударову, настраивает на нужный лад похлеще угрюмой картинки и мрачного сюжета. Чего стоит финальное «Все мы когда-нибудь умрём», которое Бархударов произносит тем самым тоном, от которого становится по-настоящему не по себе. Примечательно, что эта фраза становится великолепной и очень уместной точкой в первом сезоне антологии, оставляя зрителя с лёгким потрясением от подобного пессимистического напоминания о бренности бытия.

Пожалуй, необычная форма является главным достоинством и одновременно главным недостатком «Гробовщика». Мультфильм выполнен в технике стоп-моушен анимации, когда все персонажи вырезаны из бумаги и наложены на отрисованные фоны, а эффект движения создаётся при покадровом фотографировании общей экспозиции. Подобную технику в своих работах в советские годы применял «Союзмультфильм» и Юрий Норштейн, но, если обратиться к истории анимации, примеров так называемой «вырезанной» анимации множество и её использовали в Чехословакии, США, Японии и других странах. Позже стоп-моушен получил ренессанс с подачи студии Laikа, чьи «Коралина» или «Кубо. Легенда о самурае» стали образцами кукольного стоп-моушена. Многих зрителей, избалованных классической двухмерной или тем более современной трёхмерной анимацией, «вырезанная» анимация скорее всего отпугнёт – настолько странно и необычно она смотрится в 2023 году. Но если вы дадите ей шанс произвести на вас впечатление, «Гробовщик» окажется едва ли не самой атмосферной и стилистически выдержанной работой во всей антологии, где визуальная составляющая – половина успеха этой зловещей притчи о живых и мёртвых.

Первый блин получился комковатым, но вполне съедобным. Да, немного не хватает «варенья», но короткометражная анимация и без того переживает не самые лучшие времена, а русскую культуру многие вообще хотели бы закэнсилить, чтобы ещё и мы вставляли ей палки в колёса. Так что надеемся в будущем увидеть ещё нечто подобное – работы над ошибками и обязательного продолжения!

Авторы текста: Игорь Талалаев, Сергей Прудников, Константин Большаков

Источник: http://www.25-k.com/page-id-6317.html

Другие материалы: