Как армия c Востока захватила Киев

785 лет назад войска Батыя не оставили шанса киевлянам

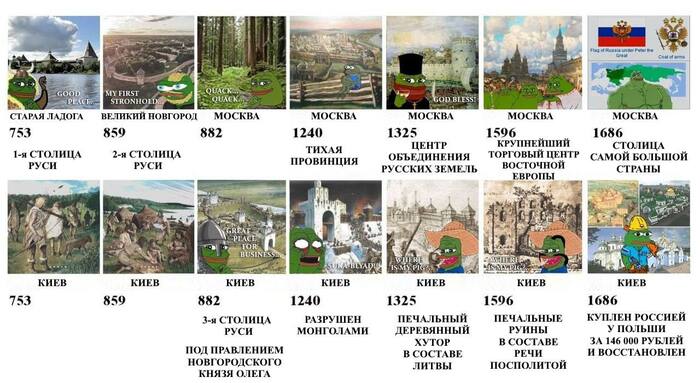

6 декабря 1240 года монгольские войска под командованием хана Батыя после ожесточенного штурма взяли Киев, древнюю столицу Руси.

К этому моменту Монгольская империя, основанная Чингисханом, продолжала расширяться под управлением его преемников – Батыю, внуку Темуджина, для завоевания досталась Восточная Европа. Войско Батыя насчитывало до 120 тыс. воинов, усиленных отрядами покоренных народов: по тактике «хашар» пленных гнали впереди основной армии, в виде живого щита.

Тактика была действенной – к 1238-му году монголы уже разгромили Рязанскую и Владимиро-Суздальскую земли, в следующем году были взяты Переяславль и Чернигов, а летом 1240-го года подошли к Киеву.

К моменту подхода Батыевой орды Киев уже давно утратил свое прежнее значение, оставаясь лишь номинальной столицей раздробленной Руси. Тем не менее, его стены могли обеспечить успешную оборону – но в распоряжении осаждавших были многочисленные осадные машины, захваченные ранее в Китае. Под градом каменных снарядов оборонительные сооружения Киева начали трещать по швам.

5 декабря 1240 года Киевские ворота пали под ударами таранов, в рукопашном бою защитники отступили в детинец, наскоро соорудив укрепления вокруг Десятинной церкви. Но на следующий день, 6 декабря, пал и он – стены собора не выдержали, похоронив под собой тысячи спрятавшихся киевлян.

Военачальник Дмитр, назначенный князем Даниилом Галицким для обороны города, в ходе сражения был ранен, но оставлен в живых Батыем. Возможно, хан рассчитывал использовать его в качестве переговорщика с князем Даниилом.

Сколько именно жителей погибло во время штурма Киева, достоверно неизвестно. Летописи говорят о «великом избиении», сравнивая разрушенную бывшую столицу Руси с развалинами Трои. Археологические находки масштабов трагедии не подтверждают – однако восстановить население городу удалось лишь в XIX веке, во времена Российской Империи.

Источник данных для материала:

Толочко А. П. Взятие Киева монголами: источники летописного описания //Paleoslavica. – 2014. – №. 22. – С. 2.

Чатджипити отвечает

К сожалению прокрутку в скрине нельзя было включить.

Львов действительно большее количество времени принадлежал Польше.Украине он достался благодаря СССР, вернее решению И.В. Сталина 🤷

А были ли у нас «братья» на Украине? — мнение

Как известно, восточные славяне государство своё строить начали с Киевской Руси и Киев был «матерью городов русских» — именно здесь князь Владимир и крестил 28 июля 988 года Киевскую Русь. Крещение проводили два священника из Константинополя: князь повелел всем горожанам собраться у Днепра, а специально прибывшие оные византийские посланники и провели таинство над не сильно чего понимавшими горожанами. Так вера христианская вошла на Русь, так на Руси появился мощнейший идеологический и культурный институт, определивший её развитие на тысячи лет вперёд.

Христианская церковь была тогда единым институтом, и большой разницы в том, что крестили именно представители Константинополя, а не Рима, не было. Просто так сложилось, что юго-восточным славянам Византия была ближе, ездили они туда чаще, личные контакты были крепче. Так и повелось с того времени — руководителей христианской церкви для Киевской Руси назначали в Константинополе, и были они греками. Обязательно греками, только двое из них были другой национальности, но прислали их всё равно из Константинополя — это очень важно, сей факт давайте запомним.

Спустя некоторое время на территории Киевской Руси дела начали идти всё хуже и хуже, междоусобицы и набеги извне сделали жизнь подданных невозможной — народ стал разбегаться по окрестным землям. На восток побежал, ну не к хазарам же!

Так вот, новым «местом силы» стала прежде всего северо-восточная Русь — Залесье, Ростово-Суздальское княжество. Основные события, как ты помнишь, дорогой читатель, начали развиваться при Юрии Долгоруком и при сыне его Андрее. Андрей во всём помогал отцу, был во всём ему опорой, за исключением одного: Андрей в Киев не стремился и не покладая рук строил Владимир-на-Клязьме — по сути, Андрей Долгорукий начал строить новое славянское государство. Отец же его — Юрий Долгорукий — стремился в Киев, мать городов русских, и только там видел место «генерального» славянского правителя.

Юрий Долгорукий Киев всё-таки занял и стал великим князем. Сына своего он тоже перевёз поближе к себе — в Вышгород. Но юг Руси сыну Долгорукого не понравился — он считал Киев прогнившим городом с заворовавшимися боярами и одуревшей чернью, которая только и требовала, что хлеба и зрелищ. От этого пал Рим. Почему в Киеве должно было быть иначе?

Андрей, которого в народе уже прозвали Боголюбским, ослушался отца и вернулся в свой Владимир — Андрей оказался провидцем: его отца киевляне отравили. Никогда более Андрей Боголюбский не желал иметь ничего общего ни с Киевом, ни с Киевской Русью, новое государство русских стало формироваться восточнее — вокруг Москвы. С убийства Юрия Долгорукого в Киеве стал закладываться антагонизм между киевской и московской элитами — запомним это.

Тем временем и в христианской церкви произошли схожие события — она разделилась на православную и католическую, да так разделилась, что её иерархи 16 июля 1054 года взаимно объявили об отлучении друг друга от церкви. С того самого времени мощнейшие идеологические институты — православная и католическая церковь — стали воспитывать своих прихожан в яром неприятии учения друг друга. Причём именно католическая церковь озаботилась планами захвата православной паствы в первую очередь. Исторические процессы весьма помогали католикам: к началу пятнадцатого века Византия пришла в упадок и Константинополь готовился вот-вот пасть под натиском турок. Император Византийский и патриарх Константинопольский бросились к ногам папы римского с мольбами о защите. Папа защиту обещал, и в 1439 году во Флоренции была объявлена уния православной и католической церквей, согласно которой патриарх Константинопольский признавал все догматы и правила католической церкви (лёг под католиков) и принимал на себя обязательства по согласованию с папой римским церковных иерархов в различных областях и странах православных — и на Русь в том числе.

А вот тут и начинается главный раскол с Киевом — духовный. В 1441 году в Москву был назначен новый патриарх — грек, конечно, Исидор. Исидор был ярым сторонником унии, благословление на должность получил лично от папы, а потому, как только прибыл в Москву, был немедленно арестован. Ну а как иначе, дорогой читатель?! Греческие патриархи столетиями воспитывали русских православных в неприятии всего католического, сам митрополит Константинопольский грек Марк Эфесский унию не принял и высказался о ней так:

«Итак, братие, бегите от них (католиков) и от общения с ними; ибо они — лживи апостоли, делатели нечестивии…»

Ну и какая ещё могла быть реакция великого князя Московского?! Правильно — в темницу Исидора! Вот так и появился на Руси первый русский патриарх Иона — был он выбран самими русскими, и Русская православная церковь к унии не присоединилась, под католиков не легла.

В то же время в юго-западной Руси, на старой Киевской митрополии, водворились особые митрополиты, по-прежнему назначаемые из Константинополя — читай: папой римским. Вот так, дорогой читатель, к расколу элит московских и киевских в середине 15-го века добавился и глубочайший раскол духовный. Ну а дальше события понеслись как в калейдоскопе: Украина почти 250 лет обреталась то в составе княжества Литовского, то в составе Речи Посполитой и только к середине 17-го века подошло время Переяславской рады — в 1654 году Украина решила объединиться с Россией. Ни в России, ни на Украине трогательного единства по поводу намерений Богдана Хмельницкого не было, как не было и экзальтаций по поводу «братской любви» — таких свидетельств в истории нет! Более того, России пришлось воевать за Украину с Польшей, в этой войне из-за предательства украинских старшин и гетманов Россия потерпела сокрушительное поражение в сентябре 1660 года от польской армии: были потеряны 154 знамени, вся артиллерия, большое количество пищалей, сабель, пик, а русский воевода Шереметьев смог вернуться домой только через 21 год. За 4 года после клятвы на Переяславской раде украинцы дважды предавали русских.

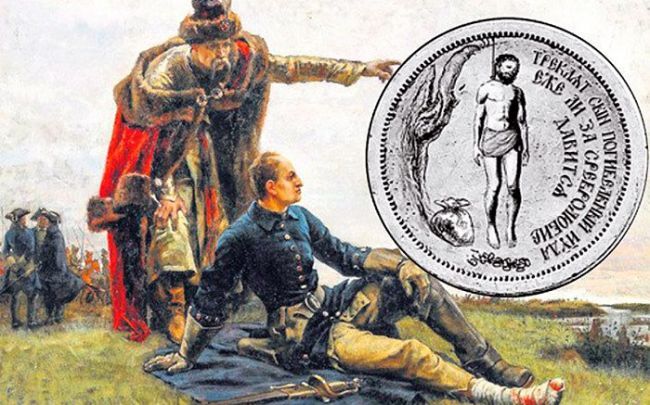

Затем последовала Полтавская битва в 1709 году и новое предательство — украинского гетмана Мазепы. Кстати, свидетельством этого самого предательства и служит государственный флаг современной Украины — жёлто-синий (или жовто-блакитный) — такие повязки на рукавах в цвет шведского флага носили предатели из стана Мазепы в той битве.

Православная церковь предала анафеме Ивана Мазепу за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю

Царь Петр приказал учредить «орден Иуды» в честь Мазепы. Иллюстрация: Карл XII и Иван Мазепа. Источник: morpolit.milportal.ru

Скажи мне, читатель, когда мы успели стать братьями?! И есть ли у тебя хоть кто-то на Украине, кто считает тебя братом?

Да, безусловно, у России всегда были геополитические интересы на Украине; да, это наша западная линия обороны от чуждой нам культуры и агрессивных к нам устремлений — именно оттуда к нам приходила Война. Да, мы очень много вложили в Украину — всё это так. Но на каждом крутом переломе массовое предательство на украинской территории — это исторический факт, как пещерный национализм гайдамаков Петлюры и звериная жестокость ко всему русскому у боевиков Бандеры. Мой дед рассказывал, как они отрезали головы нашим офицерам и вешали их ночью на штакетник — прям напротив входа в дом. Это чтоб жена вышла поутру во двор и сразу встретилась… Мой дед воевал с ними до 1953 года, мой сын воюет с ними сегодня.

Скажи мне, читатель, когда, в какой исторический промежуток времени они стали нам братьями?!

Надо видеть реалии такими, как они есть, а не такими, как нам хочется. А реалии простые: сразу после развала СССР украинцы сами побежали туда — к Бандере и Мазепе, ещё до того, как их стали окучивать американцы. Вся Правобережная Украина как с цепи сорвалась — кинулась изучать труды Бандеры и Шухевича. И именно он — украинский народ — скакал на Майдане и кричал: «Москаляку на гиляку!» Именно он, украинский народ, выбрал Зеленского и сейчас упорно и ожесточённо воюет с нами — и это не «продажная олигархическая власть Зеленского заставляет воевать простых людей из-под палки». Из-под палки так не воюют.

Не братья с нами воюют — враги. Так что надо начинать воевать по-настоящему и забирать своё — время пришло. А наше — это всё, кроме Западной Украины, венгерских и румынских земель. Одесса и Николаев наши по определению.

Ситуация в мире и на Украине сейчас обнажилась до кристальной ясности, широким народным массам отчётливо видно, где друг, а где враг и кто нам брат. И промедление начинает влиять на внутреннюю ситуацию ничуть не меньше, чем предательство, — история русского царя Николая II будоражит умы.

А небратья то как активно минусят, проституты, все под кем то лежали, а сейчас отгребают и визжат: а нас за шо :)

Переяславский Гамбит

ГЛАВА 5. Боярин-Спаситель

Терем Святополка, шурина пропавшего Князя, сверкал новизной. Свежий тес, резные наличники с жар-птицами, крыльцо, крытое красным сукном — все кричало о богатстве, которое владелец хотел показать миру. Во дворе толпились люди: просители, челядь, какие-то сомнительные личности в дорогих доспехах наемников. Здесь не пахло войной, здесь пахло легкими деньгами и безудержным кутежом.

Ратибора провели в пиршественную залу.

За столом, заставленным яствами, сидел Святополк. Это был тучный мужчина лет сорока, с масляными глазками и тщательно расчесанной бородой. На пальцах его сверкали перстни, на шее висела золотая цепь такой толщины, что казалось, она пригибает его к земле.

Увидев гостя, Святополк вскочил с неестественной живостью.

— А-а! Гость дорогой из стольного града! Проходи, проходи! Вина ему! Самого лучшего, греческого!

Слуги засуетились. Ратибор остался стоять, не снимая плаща.

— Я не пить приехал, боярин. Я к Князю Всеволоду. Где он?

Святополк всплеснул руками, изображая искреннюю скорбь, которая, однако, не затронула его веселых глаз.

— Ох, беда, беда! Свояк мой, свет-князь, занемог люто. Горячка у него. Лекари говорят — покой нужен. Никого не пускаем, боимся сглаза или заразы. Сам, вишь, извелся весь, за двоих радею!

Ратибор обвел взглядом стол, ломящийся от жареных лебедей.

— Вижу, как извелся, — холодно заметил он. — А пока ты радеешь, боярин, печенеги уже под Бережками хутора жгут. Говорят, дозорных твоих не видать.

Святополк расхохотался, махнув пухлой рукой, унизанной перстнями.

— Печенеги? Да брось ты! Это ж дикари. Пограбят сараи да разбегутся. У меня тут сила несметная! — Он обвел жестом своих наемников, стоящих у стен. — Я их, степняков, одной левой... как мух!

— Твои ворота, боярин, скрипят так, что мертвых будят. А ров травой порос. Если "мухи" налетят роем, город ляжет.

Лицо Святополка на миг отвердело, маска весельчака дала трещину. Но тут же склеилась обратно. Он подошел к Ратибору вплотную, понизив голос. От него разило сладким вином и пряностями.

— Слушай, воевода... Ратибор, верно? Ты человек бывалый, умный. Зачем нам эти страхи нагонять? Великому Князю в Киеве сейчас не до нас. У него своих забот полон рот.

Святополк достал из рукава тяжелый бархатный мешочек и, словно невзначай, положил его на край стола перед Ратибором. Звон золота был красноречивее любых слов.

— Зачем тебе вникать в наши мелкие дрязги? Езжай обратно. Скажи, мол, Всеволод поправляется, гарнизон крепок, а Святополк — орел-мужчина, границу на замке держит. А?

Боярин подмигнул.

— Это золото — на дорожные расходы, конечно. Тут на хутор хватит. Или на новую жизнь где-нибудь... подальше от войны.

Ратибор посмотрел на мешок. Потом на Святополка. Взгляд его был тяжелым, как могильная плита.

— Ты, боярин, не ту кашу заварил, — тихо сказал он. — Золотом стены не укрепишь. А дыры в совести им не заткнешь.

Он демонстративно отодвинул мешок краем меча. Мешочек упал на пол, монеты раскатились с предательским звоном.

В зале повисла тишина. Наемники Святополка положили руки на рукояти мечей.

— Я пробуду здесь столько, сколько нужно, — отчеканил Ратибор. — И Князя увижу. А пока советую тебе не пиры закатывать, а стрелы точить. Гроза ближе, чем ты думаешь.

Он развернулся и вышел, не поклонившись.

Святополк смотрел ему вслед. Его лицо пошло красными пятнами гнева.

— "Гроза"... — прошипел он. — Ну ничего. Бывают гости, что и не доживают до грозы. Костью подавятся...

ГЛАВА 6. Воевода без меча

Дом Воеводы Драгомира стоял особняком, потемневший от дождей сруб, окруженный старыми яблонями. Раньше здесь всегда было людно: десятники получали приказы, гонцы ждали вестей. Сейчас двор зарос бурьяном. Тишина была такой плотной, что казалось, сама война забыла про этот дом.

Дверь Ратибору открыла старуха-ключница.

— Не принимает барин, — прошамкала она, даже не глядя в лицо гостя. — Неможется ему.

— Передай, что пришел Ратибор из Киева. И если он не примет, я сам вышибу эту дверь.

Ключница испуганно юркнула внутрь. Через минуту дверь со скрипом отворилась.

Драгомир сидел в полутемной горнице. Окна были завешаны тяжелыми шкурами, словно хозяин прятался от солнечного света. На столе, среди разбросанных свитков (старых карт и списков гарнизона), стоял кувшин.

Воевода постарел за этот год. Седина посеребрила его гриву окончательно, под глазами залегли глубокие черные круги. Он был без кольчуги, в одной рубахе, расстегнутой на груди. Великий меч, с которым он когда-то рубил печенегов под Лубнами, висел на стене, пыльный, похожий на музейный экспонат.

— Зачем приехал, Ратибор? — хрипло спросил Драгомир, не поднимая головы. — Здесь нечего ловить. Иди к Святополку, он теперь власть.

— Я был у Святополка, — Ратибор сел напротив, отодвигая кувшин в сторону. — Он шут гороховый, а не власть. Драгомир, ты воин. Я знаю тебя. Почему твои люди спят на стенах? Почему ров не чищен? Почему ворота открывают так, словно ждут смерти, а не помощи?

Драгомир вскинул голову. В его мутных от хмеля глазах полыхнул на миг прежний огонь, но тут же погас, утонув в болотной тоске.

— Не твое дело, — огрызнулся он. — Приказы Боярина. Он говорит: не надо злить кочевников. Сидим тихо — авось пронесет.

— "Авось"? — Ратибор ударил ладонью по столу. — С каких пор ты слушаешь торгашей? Печенеги уже жгут села, Драгомир! Мне нужно два десятка твоих лучших людей. Осмотреть округу, проверить дозоры. Я наведу тут порядок, раз ты ослеп.

Драгомир схватил кувшин, прижав его к груди как младенца.

— Нет. Людей не дам. Они нужны здесь, охранять... склады. Святополк запретил любые вылазки.

— Ты воевода или цепной пес шурина?!

Драгомир вдруг закрыл лицо руками. Его плечи затряслись.

— Уезжай, Ратибор. Уезжай, пока цел. Ты не понимаешь. Этот город проклят. Мы все в заложниках.

— У кого? У страха?

Ратибор встал. Он внимательно посмотрел на старого товарища. Это был не хмель. И не трусость. В глазах ветерана читался леденящий, животный ужас. Страх не за себя — Драгомир смерти не боялся. Он боялся чего-то другого, что держало его за горло крепче вражеской удавки.

— Я никуда не уеду, Драгомир, — тихо, но твердо сказал Ратибор. — И я узнаю, чего ты боишься. Но знай: если город падет, кровь будет на твоих руках. Даже если ты меч так и не снимешь со стены.

Он вышел. Драгомир остался сидеть в полумраке. Как только шаги стихли, он достал из-за пазухи маленький предмет — детский деревянный солдатик, грубо вырезанный, со следами маленьких зубов. Сжал его в кулаке до боли, и по щеке старого воина покатилась слеза.

ГЛАВА 7. Утопленник

Рассвет принес холодную весть, распространившуюся по Переяславлю быстрее, чем запах свежего хлеба. У колодца на Торговой площади собралась толпа. Бабы визжали, мужики угрюмо шептались.

Ратибор пробился сквозь толпу. У сруба, мокрый, посиневший и страшный в своей неподвижности, лежал Иван, главный городской кузнец. Тот самый, чьи руки ковали решетки для ворот и чинили механизмы подъемного моста. Человек, которого здесь уважал каждый.

— Расступись! — орал стражник, пытаясь оттеснить зевак древком копья. — Нечего глядеть! Перепил Кузмич, бедняга, да и бултыхнулся по темной ночи! Несчастный случай, вестимо!

Ратибор подошел к телу.

— Несчастный случай? — он поднял глаза на стражника. Тот, узнав "киевского гостя", сразу сбавил тон.

— Ну так... говорят, гулял он вчера. Браги много выпил. А сруб у колодца скользкий. Вот и поскользнулся.

— И сколько он падал, что так лицо разбил?

Ратибор присел на корточки. Он знал: случайности редко ходят парой с войной.

Иван был огромен. Чтобы перекинуть такого детину через высокий край колодца, нужно было постараться. Даже очень пьяный кузнец — это гора мышц, которая будет цепляться за жизнь.

Лицо утопленника было серым, одутловатым. Нос сломан. На виске — ссадина, присыпанная тиной.

"Упал лицом о сруб?" — возможно. Но...

Взгляд Ратибора скользнул к рукам мертвеца. Они были сжаты в кулаки, скрюченные окоченением. Ратибор осторожно взял правую руку кузнеца. Ладонь, загрубевшая от молота, была черна от копоти и... чего-то еще.

Кожа на пальцах.

— Отойди, посол! — грубо окликнул его десятник, человек Святополка. — Боярин велел тело забрать, обмыть да семье отдать. Негоже мертвых срамить доглядами.

Ратибор встал, не выпуская руки мертвеца еще секунду.

— Добро, — сказал он, отряхивая колени. — Везите. Жаль мастера. Золотые руки были.

Он отошел в тень торгового ряда, наблюдая, как тело грузят на телегу. Десятник был слишком суетлив. Он не позволил зевакам даже подойти попрощаться. Тело увозили не домой к вдове, а куда-то в сторону боярских сараев. "Обмыть". Смыть следы.

Ратибор почувствовал знакомое покалывание в правом боку, там, где билось его сердце. "Напился и упал".

Кузнецы, знающие свое дело, не напиваются до смерти, когда враг у ворот. А Иван, судя по шепоту в толпе, был трезвенником уже год.

"И руки..." — вспомнил Ратибор то, что успел увидеть.

Кончики пальцев. Они были не просто черными. Кожа на подушечках была снесена, сожжена до мяса. Ровные, аккуратные ожоги.

Словно кто-то заставлял кузнеца брать голыми руками раскаленное железо.

Или держал пальцы над огнем свечи, долго и методично, задавая вопросы.

Это не падение. Это пытка. И тот, кто это сделал, хотел узнать не рецепт стали. Он хотел узнать секреты, которые знал только Главный Кузнец города.

Ворота. Замки. Тайные ходы.

Охота началась. И первой жертвой стал Ключник Города.

ГЛАВА 8. Дедукция: Руки мастера

Утро перешло в день, но для Ратибора "день" означал лишь время действий. Он знал: тело Ивана-Кузнеца долго в сарае не пролежит. Святополк постарается зарыть его как можно быстрее, чтобы земля скрыла улики. Нужно действовать сейчас.

Боярские сараи стояли на отшибе, у городской стены. Место тихое, безлюдное. Ратибор, накинув простой сермяжный кафтан, слился с тенями переулков. Проникнуть внутрь труда не составило: единственный охранник храпел на тюке соломы, сморенный полуденной жарой и вином, щедро раздаваемым боярином.

Внутри сарая пахло сыростью и крысами. Тело кузнеца лежало на столе, накрытое дерюгой.

Ратибор зажег огарок свечи. Пламя заплясало, отбрасывая зловещие тени.

Он откинул грубую ткань. Лицо Ивана в тусклом свете казалось восковой маской боли. Но лицо сейчас Ратибора не интересовало.

Он взялся за руки.

Утром, на площади, в суматохе, он лишь мельком заметил странность. Теперь он мог разглядеть все.

Правая рука. Указательный и средний пальцы.

Кожа на подушечках отсутствовала. Мясо обуглено, покрыто коростой запекшейся крови и сукровицы. Ожоги были локальными, точечными.

Не бывает таких ожогов при пожаре или случайном касании.

— Тебя жгли, Иван, — прошептал Ратибор. — Жгли специально. Аккуратно. Чтобы больно было, но чтобы работать мог. Или чтобы говорить начал.

Он осмотрел левую руку. Там — та же картина, плюс ноготь на мизинце вырван с корнем. Синяки на запястьях — следы веревок. Его связывали.

Пытка длилась не час и не два.

«Что ты мог знать, кузнец? Золото в подвале? Вряд ли. У такого трудяги богатство только в молоте. Сплетни? Тоже нет. Кузнецы народ молчаливый».

Ратибор закрыл глаза, представляя работу главного мастера крепости.

Что делает главный кузнец?

Чинит мечи? Да.

Ковал подковы? Да.

Но это мелочи. Главное — механизмы.

Подъемный мост. Тяжелая решетка ворот ("герса"). Запоры на потайных калитках, через которые высылают разведку или гонцов.

Замки на дверях сокровищницы или... Княжеских покоев.

Кузнец — это хранитель ключей и секретов механики города.

Если его пытали, значит, врагу нужно было не просто убить его (для этого достаточно ножа в спину), а получить знание.

Как открыть ворота без шума? Как заблокировать механизм, чтобы защитники не смогли опустить решетку? Где тайный лаз?

И, судя по тому, что Иван умер в колодце, а не в пыточной, он либо все сказал и стал не нужен, либо умер, не сказав, и убийцы избавились от тела, изобразив "пьянку".

Но характер ожогов... Он сказал. Когда пальцы горят, воля плавится быстрее металла.

Ратибор накрыл тело обратно.

— Прости, мастер. Они сломали тебя. Но я найду тех, кто держал свечу.

Он задул огарок и выскользнул из сарая.

Теперь он знал: в городе готовится не просто бунт, а диверсия. Ворота, главная защита Переяславля, теперь под угрозой. И тот, кто владеет знанием мертвого кузнеца, держит в руках ключи от города.

Почему Москва стала столицей России? (книга вторая, начало - папка "Z")

Великую Россию создал Пётр I. До него эта страна была совершенно дикой и варварской - а вот он приобщил её к европейской цивилизации; насильно, своей властью, вопреки упорному сопротивлению всего народа - грязных азиатов, за века привыкших быть рабами татар. Ему это удалось - но лишь потому, что русские всегда были покорны своим царям.

Так утверждает МИФ.

Вот только традиции русской демократии гораздо старше, чем у Западной Европы: в Раннем средневековье дикой, грязной и варварской, для которой Русь тогда была примером, идеалом культурного образа жизни. Монголо-татарское иго - это не причина, а следствие упадка Руси, причём далеко не худший из возможных результат окончания этногенеза русичей,

которые от русских далеки, как древние римляне от итальянцев.. И отнюдь не Пётр I её возродил.

ПОЛОВЦЫ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЛИ. Например, родившийся в Херсоне новоросс Сергей Бондарчук с точки зрения антропологии - их прямой потомок. (материал из открытых источников)

"Печенеги и половцы".

8 апреля 2020г наш Президент (который ничего не говорит "просто так") сказал (и далеко не впервые) «Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы - со всем справилась Россия». А Песков на вопрос, было ли упоминание о печенегах и половцах [1] просто для «красного словца»,

или территориальными претензиями, ответил «Не забывайте: территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью; вы же этот факт никуда не денете, из нашей истории не вычеркнете». Однако Путин - последователь Л.Н.Гумилёва, а значит - читал его труды, в том числе книгу "Древняя Русь и Великая Степь",

найдя там рассказ о "четырёх каганатах", а среди них - Русском каганате?

И ПЕЧЕНЕГИ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЛИ. Они являются предками гагаузов и многих молдаван - например, Михая Волонтира. (материал из открытых источников)

Лес и степь.

Половцами русичи прозвали народ кыпчаков, перекочевавших из Азии к Чёрному морю в 11 веке и отличавшийся от них только цветом волос. У половцев были ярко-жёлтые волосы, как пшеничная солома ("полова" по-древнерусски), а у славян - чёрные. Мало отличались от русичей и пришедшие из Азии раньше половцев (в 9 веке) печенеги -

те и другие были совсем недавно (в 7 веке) перешедшими на тюркский язык индоевропецами [2]. Кочевниками, да, но и предки русичей - русы тоже, ещё в 5-6 веках были такими же степняками, затем перешедшими жить в лес. Однако совсем со степью они не расстались, да быт и кочевников Причерноморья был полуоседлым.

Значит, противостояние, "борьба леса и степи" - тоже МИФ ИСТОРИИ?

БРАТЬЯ-ВРАГИ.. Сказки о волшебных волках из всех славян есть только у русских. Но такие же сказки есть у народов степей и Северного Кавказа. (материал из открытых источников)

Степная Русь.

Избыточное количество осадков в Северном Причерноморье (сравнительно со степями Азии) делало невозможным кочевой образ жизни не только весной, когда степь раскисала как болото, но и зимой, когда скот и лошади не могли доставать траву из-под толстого слоя снега. Поэтому печенеги, половцы и все прочие кочевники заготавливали сено,

становясь на время зимовки оседлыми. На Русь они нападали осенью - закончив сенокос и по сухой земле. Так же жили и русы, оставшиеся в степи - летописи Киевской Руси, Византии, Венгрии звали их бродниками [3]; сообщая, например - что в 1223г, что те сражались против русичей на Калке вместе с монголами. Владыки Руси и Степи роднились:

Андрей Боголюбский по матери был половцем, Александр Невский - ясом.

Смерть этноса.

И вот теперь, чтобы понять глубину трагедии, постигшей ту, Древнюю Русь, которую в 19 веке историки назвали Киевской, пора рассказать подробнее - что изменилось. Да, монголы [4] пришли зимой, под Рождество, поэтому никто в Рязани не поверил дозорным. Их кони не боялись морозов (в Монголии -40°C зимой - норма) и не проваливались в лесные сугробы,

потому что скакали по толстому льду широких рек - Оки и Волги; а траву, скрытую под снегом, им заменило заготовленное "урусами" сено. Однако главное - Владимир не помог Рязани, Чернигов - Козельску и никто - Киеву. Дело не в феодальной раздробленности, из-за которой якобы русичи проиграли в 1223г битву на речке Калке

(текущей и сейчас в Мариуполе), не в пожарах деревянных крепостей и не в числе монгольских воинов. В 1204г и византийцы [5], которых было в 50 раз больше, чем крестоносцев, легко сдали тем отличные каменные укрепления Константинополя. Этносы, прожив 1200 лет, теряют силу, а славянские и византийский -

родились в 1-35гг н.э.. Поэтому русичи в 1237г больше не считали себя одним народом..

.. НО И РУССКИМИ ОНИ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ. 1237г, русичи Рязани. Кадр из фильма "Легенда о Коловрате". (кинопоиск.ру)

Спасибо за Лайки, Подписки, Комментарии. Ссылки>[1][2][3][4][5]. Это было начало ВТОРОЙ КНИГИ из серии "Почему Москва стала столицей России?" с Уровня2 раздела "Премиум" канала МИФЫ ИСТОРИИ. Далее→БРОШЮРА "Жестокий век" по её первой теме, БРОШЮРА "Путь на Поле Куликово" по её второй теме,

БРОШЮРА "От Руси к России" по её третьей теме на Уровне1 и, наконец, ТРЕТЬЯ КНИГА. Ранее→НАЧАЛО ПЕРВОЙ КНИГИ, сама КНИГА ПЕРВАЯ и две её части-брошюры Уровня1 (№1 и №2). По мере опубликования серии, все эти гиперссылки-переходы на её составные части будут активироваться (их чёрные буквы станут синими), а вот здесь,

после Оглавления первой книги, появятся и их Оглавления:

Игры про древнюю Русь. Вторая подборка

Продолжаем тему игр на древнерусскую тему. В первой рассматривали более, скажем так, боевые приключения про богатырей и тому подобное. Здесь уделим внимание другим жанрам: и города построим, и во времени попутешествуем, и даже станем персонажами сказок.

Критерии попадания: всё действие игры или большая её часть должны происходить на территории Руси или явно вдохновлённой ею фентезийной стране. Если Русь лишь одна из сторон, то это уже игра не про Русь (Total War, Crusader Kings и т.д.).

Временные рамки "древности" Руси условны и определяются субъективно автором. Культурные рамки "русскости" тоже.

Real Warfare: 1242

Жанр - RTS

Год - 2010

Платформа - ПК

Разработчик - Unicorn Games Studio (Украина)

Издатель - Fulqrum Publishing

Начнём с тактики в духе сражений Total War, но про Александра Невского (хотя в TW тоже был Александр Невский).

Русь XIII века. Даже не единое государство, а множество раздробленных княжеств, в едином (хоть и не всегда мирном) порыве стремящаяся к могуществу. На пути Руси то и дело встают новые угрозы: шведы, крестоносцы, монголы. Вам придётся взять на себя роль великого князя Новгородского Александра из династии Рюриковичей, защитника земли русской, в будущем прославившегося как Александр Невский. Уот так уот.

По геймплею у нас чистой воды клон Total War, но без глобального режима. Только бои. Даже графика схожа. Управляем армиями, делаем боевые построения, сметаем орды ливонцев и ордынцев. Между миссиями прокачиваем армию.

Достойный проект, способный стать если не конкурентом, то уж точно хорошим дополнением к Medieval: Total War 2. Как говорится: "Наш ответ Западу".

Империя: Смутное время

Жанр - 4X-стратегия

Год - 2009

Платформа - ПК

Разработчик - Lesta Studio (Россия)

Издатель - 1С

Ну и в догонку ещё один проект с претензией на реалистичность. На этот раз русский "Crusader Kings", но посвящённый истории Руси и окружающих территорий.

На самом деле эта стратегия подошла бы и для дореволюционной подборки, потому что действие охватывает период с 1350 по 1650 гг. Основные стороны - Русь, Польша, ВЛ Литовское и некоторые другие восточноевропейские державы. Мы окунёмся в водоворот из междоусобиц, борьбы за власть и интриг.

Это глобальная RTS с активной паузой. Вся карта разделена на провинции, в провинциях есть населённые пункты, мы их развиваем, захватываем, теряем. Естественно придётся повоевать, также есть шпионаж и дипломатия. Битвы идут автоматически, перед боем мы лишь можем настроить расположение и поведение войск. При расчёте результатов боя учитываются многие параметры, включая даже ресурсы отряда и моральный дух бойцов.

Про "Империю" можно сказать ровно то же самое, что и про "RW 1242": это неплохое дополнение к Crusader Kings и Europa Universalis, но с уклоном в реализм и русскую тему. Хитом не стала, но оценки получила не самые плохие, так что заслуживает как минимум того, чтобы её не забывали.

Thea: The Awakening

Жанр - пошаговая стратегия

Год - 2015

Платформа - ПК, PS4, Xbox One, Switch

Разработчик - MuHa Games (Польша)

Издатель - MuHa Games

Очень необычный жанровый эксперимент - симулятор выживания, совмещённый с пошаговой стратегией.

На деле описать это дело можно очень просто - Civilization, но с одним городом. Мы играем богом, взявшим под управление человеческую деревню после конца света. Мир вокруг охвачен нечистой силой и придётся выживать, посылая экспедиции и защищаясь. Встретятся знакомые нам сказочные персонажи, вроде той же бабы Яги, а также придётся взаимодействовать с другими богами (Сварог, Велес и т.д.).

Мир процедурно генерируемый и каждое прохождение уникально. При планировании экспедиций нужно учитывать циклы дня и ночи (по ночам нежить активнее) и ресурсы. Бои выполнены в виде карточной игры, вроде того же Гвинта (создатели вообще вдохновлялись сагой о Геральте). Также присутствует огромное количество случайных событий, представляющих собой текстовые квесты.

The: The Awakening определённо заслуживает вашего внимания в первую очередь из-за оригинального (если не уникального) сочетания жанров и атмосферы древнеславянского постапокалипсиса. Уже вышел сиквел "Thea 2: The Shattering".

Царевна (Tsarevna: A Medieval Russia Quest)

Жанр - квест

Год - 1994

Платформа - ПК

Разработчик - Сибарт (Россия)

Издатель - Yavsoft

Предтеча жанра "русский квест", выпущенная в середине 1990-х красноярской студией Сибарт. Причём и для рынка СНГ, и для Запада.

У нас тут история про попаданца. Как-то раз американец с интересным именем Боб Бисквит решил отправиться в древнюю Русь и разгадать великую тайну - узнать имя местной царевны. Зачем-то ему это надо. Всё это приправлено юмором и хорошо переданной атмосферой древнерусского приключения. А дополняется сюжет очень красивыми, даже по нынешним меркам, задниками (нарисованными вручную).

Геймплей - классический pont-and-click с перемещениями между локациями, неудобным (по нынешним меркам) выбором действий и взаимодействие с NPC. Естественно присутствуют головоломки и поиск предметов.

"Царевна" интересна тем, что вышла ещё во времена, когда квесты были актуальны во всём мире. Сегодня жанр "Русский квест" сам по себе стал рудиментарным, а вот "Царевна" была выпущена в один год с седьмым Space Quest и через год после шестой части похождений Ларри.

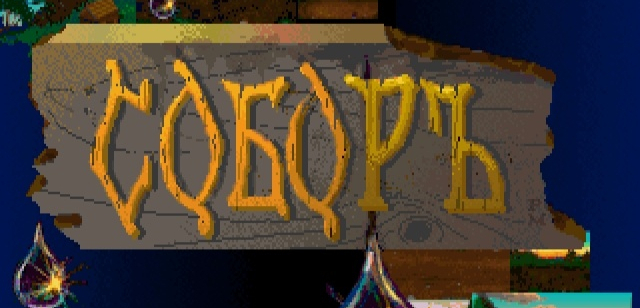

Cоборъ

Жанр - файтинг

Год - 1991

Платформа - ПК

Разработчик - Gamos (СССР)

Издатель - Gamos

Продолжаем идти по пиксельной классике. Файтинг 1991 года про деревенские кулачные бои.

В мире "Собора" Русь захватила нечистая сила, используя боевые искусства. В последней оставшейся свободной деревне пятёрка молодых русов выучили это тёмное кунг-фу и пошли освобождать родные земли от зла.

Геймплей разнообразен - тут есть как классические бои 1х1, так и "стенка на стенку", плюс всяческие мини-игры. Например, на одном из первых уровней придётся преодолеть смертельную ловушку из электрических столбов, а чуть позже пройти мимо бабы Яги, не потеряв ни одного бойца. Кстати, количество бойцов на всю игру ограничено и между миссиями погибшие персонажи не оживают. Если погибнут все пятеро - Game Over. Хардкорно получается, но такое уж время было.

Необычная страница в истории отечественной игровой индустрии, хоть и не получившая развитие. Студия потом начала делать квесты и прославилась серией "Братья пилоты". Но "Соборъ" как минимум заслуживает того, чтобы его помнили.

Grimgrad

Жанр - градостроительный симулятор

Год - 2023

Платформа - ПК

Разработчик - Juvty Worlds (Россия)

Издатель -Juvty Worlds

Градостроительный симулятор с полонением богам и суровой фентези-стилистикой.

В нём даже есть сюжет. Главный герой - обычный русич Яромир. В один день его деревня сгорает и приходится строить новую. Точнее новые: он по итогу станет основателем целых пяти населённых пунктов.

Ну а в остальном кроме стилистики Grimgrad ничем откровенно и не выделяется. За основу взята формула, отточенная ещё в девяностые всеми этими вашим Цезарями и Фараонами. То есть строим дома, обеспечиваем основные потребности их жителей, расширяем село дальше. Из особенностей -вышеуказанное поклонение богам, дающее перки и уникальные возможности.

На самом деле Grimgrad выстрелил только благодаря сеттингу славянской мифологии. В остальном игра довольно средняя, но и среднячки заслуживают внимания. Если ваши любимые градострои надоели, можно и сюда заглянуть.

The Tales of Bayun

Жанр - визуальная новелла

Год - 2023

Платформа - ПК, PS4, Xbox One / Sbox Series S|X

Разработчик - FlyinDogs (Россия)

Издатель - East2West Games

И вот мы дошли до визуальных новелл. Это небольшая антология в духе "Баек из склепа" с котом Баюном в качестве рассказчика.

Действие двух новелл происходит во вдохновлённой Русью и славянскими сказками земле (стоящей на спине трёх медведей) под названием Сторона. Истории самодостаточны, но некоторыми событиями и персонажами могут пересекаться. Первая рассказывает о юноше Ждане и его путешествии за золотом. Вторая посвящена богатырю Лютобору, получившему задание доставить княжеского сына в столицу, город Великоград. Сложность состоит в том, что парень заражён местным ковидом и по ходу путешествия придётся постоянно искать Спутник Ви или Файзер. На самом деле болезнь называется белянка и по ходу приключений Лютобора мы узнаем о загадке происхождения заразы. В обеих историях множество интересных второстепенных персонажей, среди которых нашлось место как знакомому нам змею Горынычу, так и менее заезженной Хозяйке медной горы или Марье Моревне.

Важно отметить местную стилистику. Во первых - диалоги и все тексты написаны в стиле русских сказаний и нередко в стихотворной форме. Во вторых - здесь ОЧЕНЬ красивая графика. За что отдельное спасибо - не аниме. Визуальный стиль самобытен, местами просто представляет собой красивый арт, где-то даже выглядит как иллюстрация из хорошей детской сказки.

В итоге имеем один из лучших примеров презентации русской культуры в современных играх. Атмосферно, душевно, очень красиво. И проходится достаточно быстро. Не пожалейте времени и двухсот рублей, разработчики заслужили.

The End of the Sun

Жанр - симулятор ходьбы

Год - 2018

Платформа - ПК

Разработчик - The End of the Sun Team (Польша)

Издатель - The End of the Sun Team

Немного артхауса в подборку. The End of the Sun - мистическая история о сверхъестественном существе, путешествующем сквозь время и вселенные.

Главный герой - существо по имени Пепельный жрец, попавшее в заброшенную деревню. Люди здесь давно не живут, но после них осталась культура, история, быт, наследие. Всё то, что даёт нам связь с предками и в каком-то смысле даже позволяет с ними общаться. Вот здесь эту идею преподнесли буквально: мы, через все эти "следы" когда-то живших здесь людей переносимся в знаковые моменты жизни села, их истории и в целом переживаем жизнь этого населённого пункта. И даже можем изменить её, ведь опустела деревня по трагическим причинам. Получилась очень милая метафора о связи поколений и о том, как важно хранить свою историю.

Но конечно же не всё так просто, ведь и страшилкам место нашлось. Дело в том, что протагонист не единственный такой крутой мироходец и внутри деревенских развалин живут некие тёмные силы. Главный герой может с ними подружиться, но они же могут и помешать. Да и вообще действие происходит в фентези-вселенной, поэтому даже во флешбеках деревенских жителей встретятся сказочные существа, вроде русалок и Жар-Птицы.

На самом деле именно в техническом плане есть вопросики. Тут и графика местами довольно дешёвая, и анимации дёрганные, да и жанр симулятор ходьбы. Но сам посыл и затронутые темы компенсируют всё. И дело даже не в стилистике. Будь игра про условную Францию или Китай - было бы не хуже. Дело именно в философии этой истории. Да ещё и нашу культуру раскрыли, за что отдельное спасибо. В итоге, несмотря на слабоватое исполнение, это один из лучших проектов на сегодняшнюю тематику.

Ночь на Ивана Купала (Midsummer Night)

Жанр - квест

Год - 2016

Платформа - ПК

Разработчик - Everlasting Fantasy (Россия)

Издатель - Everlasting Fantasy

И снова сказка. Пиксельная, с графикой в стиле старых JRPG, душевная.

Игра повествует о сироте Климе и его сестре Алёне. Накануне праздника Ивана Купала девочка убегает в лес и мальчик отправляется за ней, пережив целое приключение в зелёной чаще. Ну а там магия, говорящие деревня, тайны русской природы, а в качестве персонажей и Кощей с Ягой, и Лихо одноглазое, и многое другое. История местами мрачная, но в целом душевная и добрая. Тут даже известные монстры, вроде того же Лиха, оказываются не такими уж и злодеями. А плюсом есть отсылки к известным сказкам и даже творчеству Эдгара По.

Короткое яркое приключение, погружающее в родной фольклор и культуру. Отличный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя персонажем детской книжки.

Blacktail

Жанр - Action-RPG

Год - 2022

Платформа - ПК, PS5, Xbox Series S|X

Разработчик - The Parasight (Польша)

Издатель - Focus Interactive

Ну и под конец самый нетипичный пример показа русской / славянской культуры в интерактивном виде. Ролевой экшен от первого лица с открытым миром и путешествиями во времени.

Мы играем Ягой. Нет, не бабкой Ёжкой, а молодой девушкой, способной дать по морде или пристрелить из лука. Вначале сюжета она не помнит прошлого, живёт в деревне и пока что даже не стала ведьмой. Некоторое время назад у неё пропала сестра, а теперь начали исчезать и другие дети в селе. Одновременно с этим Яга начала видеть странные сны, где некий женский голос показал ей дом в лесу. Она находит избушку (пока что без ножек), получает магические способности и встаёт на путь борьбы со злом.

Присутствует система морали - Яга тут положительный персонаж, но вся окружающая чернуха может поглотить её душу, сделав той самой ведьмой, жрущей детей. Но может она и встать на путь добра, помогая людям.

По геймплею это Action-RPG в открытом мире. В основном мы орудуем луком и магией, по ходу игры прокачиваемых. Также присутствует сбор ресурсов и крафт. Получается этакий сказочный Far Cry.

И в целом игра хорошая, о чём говорят высокие оценки критиков. Есть только одна проблема - визуальный стиль. Он явно заточен под западную аудиторию и вы не поймёте, что это вроде как основано на славянских сказках, если это не проговорить напрямую. Всё очень безликое, да и выполнено в мультяшном стиле (как это модно говорить - дженериковое). Игра то хорошая, но как древнерусская история - никакая. Поэтому и стоит в конце второй подборки.

Предыдущие подборки

Российская империя: Часть 1

Древняя Русь: Часть 1