История России

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

13 постов

3 поста

5 постов

2 поста

12 постов

4 поста

1 пост

5 постов

4 поста

1 пост

2 поста

1 пост

7 постов

9 постов

Вставка с кукурузой опечатка. Речь идёт о пшенице однозернянки, Эйнкорн. Уточнение в комментариях.

Сегодня окунемся в загадочное прошлое и перенесемся на 5500 лет назад в Центральные Альпы, чтобы обсудить мумию Эци, которого прозвали «ледяным человеком». В своё время находка этой мумии произвела настоящий фурор и привлекла к себе внимание археологов и историков, поскольку она предоставила редкую возможность исследовать останки древнего человека, практически не подвергшегося разложению за тысячи лет. Кроме того, научные исследования Эци позволяют ученым расширить наши знания о древних людях: их физиологии, образе жизни, адаптации к окружающей среде и даже медицинские аспекты их жизни. Анализ образцов тканей, ДНК и других артефактов, найденных с Эци, предоставляет ценную информацию о генетическом наследии и эволюции человека.

19 сентября 1991 года два немецких альпиниста Хельмут и Эрика Симон обходили альпийскую вершину Зимилаун, что находится на границе Италии и Австрии. Однако их прогулка была омрачена находкой человеческого тела в подтаявшем леднике, и туристы, увидев останки, подумали, что нашли останки недавно умершего альпиниста. Они тут же сообщили в правоохранительные органы, и уже на следующий день на место находки были отправлены жандармы.

Горный жандарм попытался вытащить тело, которое вмерзло в лёд, однако даже ледорубы и дрель не позволили ему этого сделать. В столь скрупулезное дело вмешалась и отвратительная погода, поэтому все работы были приостановлены. Тело было извлечено только через три дня, 22-го числа, и останки сразу же передали судмедэкспертам в Инсбрук вместе с другими предметами, которые были найдены поблизости.

Хельмут Симон воспользовался фотогеничностью героя нашей статьи и сфотографировал тело, которое нашли они с женой.

Уже 24 числа на месте находку исследовал археолог Конрад Шпиндлер, и на основе типологии топора он датировал находку с примерным возрастом «не менее четырех тысяч лет». Шпиндлер оказался прав, образцы тканей с останков были проанализированы, и смерть человека Эци была датирована приблизительно между 3239 и 3105 годами до н. э.

Теперь приступим к самому интересному – внешнему виду

красавца Эци. На момент смерти сорокапятилетний кареглазый бородатый мужчина,

ростом в 160 см весил всего лишь 50 кг. Видимо для своих лет он выглядел совсем

как старик, его глаза были глубоко посажены, а лицо с впалыми щеками

изборождено морщинами. Было бы справедливым указать, что для эпохи медного века

45 лет было довольно солидным прожитым возрастом.

Волнистые волосы Эци были темного цвета, и при их анализе было выявлено довольно большое содержание частиц меди и мышьяка. Исследовав топор Эци, который состоял на 99,7% из чистой меди, некоторые из ученых пришли к выводу, что Эци занимался выплавкой меди. Но я не могу согласиться с этой точкой зрения, потому что эти выводы, как мне кажется, слишком натянуты. Достаточно вспомнить знаменитое расследование с мышьяком в волосах южноамериканских мумий доколумбовых цивилизаций. Инки и чинчорро страдали от хронического отравления из-за употребления загрязненной воды или добавления в пищу растений, которые были орошены этой водой. Возможно, что это всё-таки было связано непосредственно с производством мышьяковой бронзы, где вместо олова с медью соединяется вредный мышьяк.

Так, первой профессией, которой наделили учёные Эци, был металлург. Но затем, исследовав пропорции бедренной кости, таза и большой берцовой кости Эци, высказали предположение, что этот человек часто передвигался по холмистой и гористой местности, что совсем не характерно для других европейских культур медного века. Поэтому некоторые сразу же определили Эци в пастуха, который совершал выпас животных на холмистой местности.

Зубы и желудок. Пожалуй, для нас это самые интересные части

тела Эци, которые могут нам поведать намного больше, чем его волосы или кости.

Ну, во-первых, у Эци совсем отсутствовали зубы мудрости, другие же зубы его челюсти не были совершенно здоровыми, как бы не говорили адепты настоящей, не магазинной пищи... У зубов найденного тела был значительный износ, который был вызван углеводной диетой и постоянным пережевыванием жесткой клетчатки, например злаковых. Верхняя челюсть слева была сильно изношена, что свидетельствует о том, что эту часть челюсти Эци использовал в качестве инструмента для обработки дерева, кожи, костей и других материалов. Вполне возможно, что, если ваш скелет найдут спустя несколько тысяч лет, учёные смогут установить, какими зубами вы открывал пиво.

Во-вторых, анализ пыльцы, оставшейся на зубной эмали Эци говорит нам о том, что он не мог провести своё детство на содержащей известь земле и видимо родился и провёл свою

юность неподалеку от южно-тирольской деревни Фельдтурнс, к северу от Больцано.

Во взрослом возрасте он эмигрировал на 50 километров севернее.

Перейдем к содержимому живота, где было припасено немало интересного для ученых. Анализ содержимого показал частично переваренное мясо горного козла, то есть, судя по всему, Эци поел не менее чем за два часа до смерти. В желудке «ледяного человека» были найдены и зерна пшеницы. Анализ же кишечника предоставил ученым еще одну интересную картину. Эци кушал два раза за сутки в день своей смерти. Первый приём пищи состоял из мяса серны, козлоногой антилопы, обитающей на территории южных Альп. В качестве приправы, вкусовой добавки или, возможно, гарнира использовались различные коренья и фрукты. Второй приём пищи Эци состоял из мяса благородного оленя с травяным хлебом. В качестве зерна использовались кукурузные отруби, которые, судя по всему, потреблялись в виде хлеба.

В это сложно поверить, но анализ волос Эци не остановился на одном только составе мышьяка и меди. Волосы «ледяного человека» позволили изучить рацион Эци за несколько месяцев до его смерти. Пыльца указывала на присутствие пшеницы и бобовых, что представляет особый интерес для учёных. Возможно, в дальнейшем анализ продвинется дальше, и мы сможем понять, принимал ли Эци в пищу дикорастущую пшеницу или уже одомашненную. Другим интересным моментом является присутствие прекрасно сохранившихся пыльцевых зёрен хмелеграба обыкновенного, клетки внутри остались нетронутыми. Это значило, что на момент смерти Эци она была свежей. Это позволило нам составить приблизительную хронологическую карту смерти Эци, так как хмелеграб начинает цвести в апреле, а значит, герой нашей статьи умер или был убит весной.

Но самой настоящей загадкой является наличие в желудке Эци шести видов мха, что весьма и весьма странно. Дело в том, что мох совершенно не имеет никакой питательной ценности. Некоторые учёные полагают, что мох мог использоваться в качестве обёртки для еды или, возможно, в качестве повязки для ран на руке и плече.

При исследовании останков было обнаружено, что Эци делил свой кишечник с паразитом, круглым червём власоглавом. Это может говорить о том, что «ледяной человек» страдал от частых болей в животе и голове, власоглав мог привести своего носителя и к частым головокружениям.

К сожалению, от Эци уцелело только два ногтя, однако на одном из найденных были обнаружены три линии Бо. Линии Бо представляют из себя поперечные линии на ногтях с характерным углублением, возникают в результате каких-либо нарушений обменных процессов веществ и тяжелых заболеваний, например, при шоке, лихорадке или инфаркте миокарда. Количество таких линий можно напрямую отождествить с количеством заболеваний, то есть получается, что наш «ледяной человек» как минимум трижды болел серьёзными заболеваниями.

Также исследователям благодаря мультиспектральной съемке удалось обнаружить 61 татуировку на теле. Судя по всему, они создавались таким нехитрым образом. Пигмент из каменной золы (или сажи) втирался в небольшие надрезы или же проколы. Мы знаем несколько причин нанесения татуировок в древности. В Китае и Японии их использовали как клеймо для преступников, в Египте они представляли собой магическую защиту, однако, как оказалось, для Эци был совершенно другой случай.

Учёные провели рентгеновское облучение костей погребенного и заметили такую особенность, что большинство татуировок совпадает с наиболее деградировавшими со временем частями тела — поясница, колени и голени. Это навело исследователей на размышления о том, что подобные татуировки делались в качестве лечебной профилактики. Однако сложно понять, предназначалось ли это в ритуально-магической обёртке или подобные надрезы были подобны точечному массажу. Одна из татуировок Эци была нанесена на живот Эци, что могло свидетельствовать о том, что «ледяной человек» желал избавиться от боли в животе, вызванной паразитом власоглавом.

В 2000 году учёные впервые разморозили Эци, чтобы взять из кишечника образцы ДНК, которые содержатся в митохондриях. Анализ показал, что Эци принадлежал к митохондриальной гаплогруппе К1, к которой сейчас принадлежит около 8 процентов европейцев. Но оказалось, что геном «ледяного человека» не принадлежит ни к одному из трёх известных кластеров, поэтому выделили особый кластер и назвали его K1ö, где ö — первая буква имени Эци.

В 2012 году впервые был проведен анализ полного генома Эци, а в 2023 году была опубликована более полная версия генома с меньшим загрязнением современными генами. Оказалось, что Эци имел высокий генетический риск атеросклероза и непереносимости лактозы, а также обнаружены последовательности ДНК Borrelia burgdorferi, связанные с болезнью Лайма. Кстати говоря, это говорит о том, что во времена уже развивающегося сельского хозяйства и животноводства еще была распространена непереносимость лактозы.

Недавние исследования генома Ледяного человека, или Эци, раскрывают новые аспекты его происхождения и физических особенностей. Исследование, проведенное в 2023 году, привело к нескольким важным выводам.

По данным исследования, геном Эци содержит высокую долю анатолийско-фермерской родословной, достигающую 90%. Это является самым высоким процентом среди европейских популяций того времени и указывает на тесные связи с древним населением из Анатолии. Отмечается также отсутствие значительного вклада европейской родословной, связанной с охотниками-собирателями, что противоречит предыдущим результатам. Это объясняется загрязнением генома современными генами, что затрудняло его анализ в предыдущих исследованиях.

Распространение земледелия из Юго-Западной Азии в Европу и Северо-Западную Африку между 9600 и 4000 годами до нашей эры

В 2023 году решили провести более тщательный анализ, и взятые с тазовой кости образцы ДНК были отправлены на секвенирование в Германию. Результат подтвердил, что Эци имел поразительное сходство с анатолийскими фермерами. Удивительно, что у Ледяного человека было лишь небольшое количество ДНК европейских охотников-собирателей, что указывает на его генетическую изоляцию в то время.

Анализ маркеров пигментации кожи подтвердил, что кожа Ледяного человека была гораздо темнее, чем у современных европейцев, а также обнаружил генетические маркеры облысения. Эти результаты позволяют сделать предположения о его внешности и состоянии здоровья.

Гардероб Эци включал в себя плащ из сплетённой соломы, пояс, штаны, кожаное пальто, шапку из медвежьей шкуры с кожаным ремнём. К поясу был пришит мешок с полезными для выживания вещами: кремень, скребок, сверло, шило и высушенный гриб, использовавшийся в качестве трута.

Привлекла внимание и обувь, низ которой был из медвежьей шкуры, а верхняя часть была сделана из оленьей кожи — водонепроницаемая и широкая, она предположительно предназначалась для снега. Вместо носков Эци использовал траву, которую обвязывал вокруг ног. Штаны были сшиты из кожи овцы, причем, если верить митохондриальному анализу, козы эти уже были одомашнены в Центральной Европе.

Одним из наиболее примечательных находок является медный топор с тисовой рукоятью, а также кремневый нож с ручкой из ясеня. Был найден колчан с 14 стрелами, причем большинство из них были без наконечников. Две сломанные стрелы (причина неясна до сих пор) имели наконечники из кремня и даже оперение. Эти предметы вместе с другими многочисленными другими артефактами представляют собой не только инструменты, но и отражение технологического уровня и культурных практик древних обществ.

Интерес вызывают также связки грибов-трутовиков, использованных, вероятно, для медицинских или технологических целей. Детальное изучение состава огнива, изготовленного из трутовика настоящего, раскрывает его многофункциональное назначение в древних обществах. Например, найденный гриб чага обладает противоглистными свойствами, а трутовик мог использоваться в качестве разжигания огня, потому что вместе с этим был найден и пирит, который применялся для добычи искры.

Наиболее крупный предмет, найденный рядом с телом Эци, был тисовый лук длиной 182 сантиметра, то есть был на голову выше своего хозяина. Созданные археологами реплики подобного лука говорят о том, что по своим техническим характеристикам они напоминают современные.

Ну что ж, теперь приступим к другой загадке. А именно ответим на вопрос о том, как погиб герой нашей статьи.

Первоначальной причиной смерти считалось переохлаждение человека медного века во время снежной бури. Однако со временем открылось всё больше различных деталей, которые опровергли эту теорию.

В 2001 году над останками потрудились рентген и компьютерная томография. Оказалось, что во время смерти у Эци застрял в левом плече наконечник стрелы, что, впрочем, подтвердила и небольшое отверстие на его так называемом «пальто». Если верить медикам, то эта рана была бы смертельна даже при нынешней развитой медицине. Но позже оказалось, что древко стрелы было извлечено перед смертью, судя по всему, самим убийцей. При дальнейшем исследовании были обнаружены ушибы и порезы на руках и груди.

Также была найдена черепно-мозговая травма, которая свидетельствовала об ударе по голове. Проанализировав все полученные «ледяным человеком» травмы, учёные пришли к выводу, что Эци умер от потери крови после того, как стрела раздробила лопатку, повредив при этом нервы и кровеносные сосуды.

Учёные не остановились ни перед чем, чтобы ответить на вопрос, кто же убил Эци. Анализ ДНК на снаряжении Эци выявил как минимум кровь четверых людей. На его ноже была ДНК одного человека, двое — на наконечниках его стрелы, и четвертых — на его пальто. По всей видимости, Эци убил двух людей одной и той же стрелой, а кровь, найденная на его пальто, возможно, принадлежала его соплеменнику, которого он тащил на своей спине.

Стоит вспомнить ту позу, в которой нашли нашего «ледяного человека». Тело лежало лицом вниз, левая рука была согнута поперек груди. Судя по всему, его раненый товарищ, которого Эци тащил на спине, перевернул своего спасителя на живот, пытаясь извлечь из его лопатки древко стрелы.

Такова печальная и даже можно сказать эпическая история Эци — ледяного человека, который так много дал современным исследователям для понимания жизни людей в эпоху медного века.

Посмертные маски использовались, чтобы закрывать лицо умершего. У них было несколько назначений, первое из которых — это установление отношений через маску с потусторонним миром духов. Второе же назначение посмертной маски — представление черт лица умершего, так как они отливались не схематично, а путем снятия слепка с трупа.

В 1876 году Генрих Шлиман, археолог-любитель, открывший Трою, обнаружил семь посмертных масок при раскопках города Микены. Эти маски были найдены на похороненных телах в одном месте захоронения под названием «Могильный круг А». Шесть масок принадлежали взрослым мужчинам, и одна — мальчику, женских масок обнаружено не было.

Могильный круг А, расположенный неподалеку от Львиных ворот Микен, являлся королевским кладбищем XVI века до н. э. Изначально располагался вне стен, но в XIII веке до н. э. был включен в них в результате расширения Микен. Среди сокровищ, здесь обнаруженных, помимо золотых посмертных масок, были найдены различные ювелирные изделия, пряжки, диадемы из золота, серьги, изысканные посохи, оружие и даже весы, судя по всему, которыми «взвешивали души» как на суде Осириса. Всё это свидетельствует о том, что здесь хоронили правителей и членов царствующей семьи.

Этот могильник символизирует культурную трансформацию на территории материковой Греции, когда на историческую арену выходят ахейцы. Захоронения отражают богатство правящей элиты как доказательство сдвига от простых и более ранних погребений к более сложным церемониям. Возможно, шахтовые гробницы связаны с очередной миграционной волной ахейцев, прибывших с Балкан на Пелопоннес. После последнего захоронения около 1500 года до н. э. правители Микен отказались от шахтовых могил в пользу толосов. Могильный круг был интегрирован в городские укрепления около 1250 года до н. э., возможно, даже как священный участок. В тот период микенцы чтили духов предков, поэтому этот акрополь мог стать местом, где можно акцентировать внимание на героическом прошлом правящей династии.

Могилы содержали общее количество девятнадцати тел, мужчины были погребены с оружием, а женщины — с ювелирными изделиями, отражая социальные различия. Многие предметы демонстрировали минойское влияние, указывая на связи с Критом. Сочетание предметов роскоши из различных обществ подчеркивает «международный стиль», преобладавший в то время.

Но еще восьмая погребальная маска была найдена в могильном круге Б. Однако стоит отметить, что эта маска была отлита не из золота, а из электрума — природного минерала, сплава серебра и золота. Она была найдена в одной из шахт, где были похоронены, судя по современному ДНК-анализу, брат с сестрой. В целом погребения могильного круга Б беднее, чем могильного круга А.

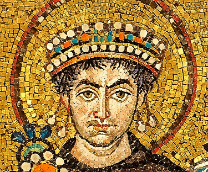

Когда Генрих Шлиман нашел последнюю маску, он связал её с легендарным Агамемноном — царём Микен, который пошел войной на Трою. Непонятно, как Шлиман пришел к подобному выводу, возможно, эпатажный археолог попросту желал славы. На самом деле она древнее микенского царя на три сотни лет и датируется 1550–1500 годами. Посмертная маска, она была сделана из толстого листа металла, отчеканенного на деревянном фоне, с деталями, обработанными позже острым инструментом. На маске изображен человек индоевропейского типа. Пожилой бородатый человек с усами и бакенбардами, аккуратным длинным тонким носом, плотно сжатыми губами с близко посаженными глазами и широким подбородком.

Удивительный настенный рисунок Чатал-Хююка. Гигантское изображение зубра, которое намного больше обычного человеческого, говорит о его почитании среди жителей этого города.

Представьте город, где нет привычных нам улиц и площадей. Где дома настолько плотно примыкают друг к другу, что можно без проблем передвигаться по их крышам. Город, жители которого теснятся в компактных кварталах, напоминающих соты в улье. Город без видимых следов храмов или дворцов правителей, зато с общими помещениями для встреч и совершения ритуалов.

Таким более девяти тысячелетий назад был Чатал-Хююк — поселение эпохи неолита, которое многие ученые считают одним из первых настоящих городов в истории человечества. Этот загадочный «протогород» возник в каменном веке, за тысячи лет до изобретения письменности и колеса. Он появился намного раньше великих памятников Древнего мира — египетских пирамид, Великой Китайской стены. И тем не менее Чатал-Хююк уже демонстрировал черты развитой цивилизации — разделение труда, производство орудий и украшений, торговые связи, искусство.

Открытие этого уникального поселения в 1950-х годах буквально перевернуло представления ученых о зарождении древнейших городов и земледельческой культуры. Исследуя Чатал-Хююк, мы как будто заглядываем сквозь толщу тысячелетий вглубь истории, туда, где зажглась искра цивилизации.

Чатал-Хююк расположен в Анатолии — области на юго-западе современной Турции. Этот регион издревле служил своеобразным мостом между Европой и Ближним Востоком. Именно здесь пролегали важные торговые маршруты, связывавшие между собой различные очаги древнейшей цивилизации.

Анатолия — удивительный край, где сходились влияния многих культур древности. Этот регион омывается водами Средиземного и Черного морей — важных транспортных артерий античного мира. Через Анатолию проходили пути из Месопотамии в Эгейскую ойкумену, связывая между собой древние центры в Малой Азии и на Балканах.

Мягкий средиземноморский климат и плодородные земли делали Анатолию привлекательной для заселения еще с глубокой древности. Неудивительно, что один из первых городов возник именно в этом регионе, на перекрестке важнейших путей развития древней цивилизации.

Самые ранние слои поселения на месте Чатал-Хююка датируются примерно 7500 годом до н. э. Для сравнения: знаменитые египетские пирамиды возведены около 2500 г. до н. э., а строительство Великой Китайской стены началось только в 3 веке до н. э. То есть Чатал-Хююк возник за несколько тысяч лет до этих известных чудес света!

Трудно себе представить, что в такую глубокую древность существовал город с населением до 10 000 человек. Однако Чатал-Хююк процветал на протяжении почти полутора тысяч лет! За это время он пережил периоды расцвета и упадка, неоднократно перестраивался после пожаров и разрушений. Следы пожаров обнаружены практически в каждом культурном слое Чатал-Хююка. Это свидетельствует о том, что пожары случались здесь довольно часто. После очередного пожара жители часто восстанавливали город на прежнем месте, иногда меняя планировку. Ученые, занимающиеся воссозданием быта древних жителей Чатал-Хююка, столкнулись с любопытной загадкой, связанной с системами отопления в домах этого поселения. Был проведён эксперимент по моделированию обогрева такого жилища при помощи примитивных средств, доступных в ту эпоху.

Результаты опыта показали, что условия проживания внутри подобных небольших глинобитных строений были далеки от идеальных. В миниатюрных помещениях без должной вентиляции сильно скапливался едкий дым от костров и очагов. Особенно много дыма и вредных выбросов давало сжигание навоза, который активно использовался в качестве топлива.

Согласно периодизации ученых, история Чатал-Хююка охватывает промежуток с 7500 по 6000 гг. до н. э. В самых ранних слоях обнаружены остатки примитивных глинобитных построек. Выше залегают руины более поздних каменных зданий с яркими росписями и скульптурами. Эти археологические пласты позволяют проследить постепенную эволюцию древнего города на протяжении столетий.

Есть мнение, что эта примитивная, но по своему прекрасная скульптура связана с плодородием. Тучные женщины в различных мифологиях мира олицетворяли духов или богинь плодородия и деторождения

Существование древних руин в районе Чатал-Хююка было известно еще в 19 веке. Однако полноценные археологические раскопки на этом месте начались только в 1958 году под руководством британского археолога Джеймса Мелларта. Его команда вскрыла лишь небольшую часть города, но даже этого оказалось достаточно, чтобы признать Чатал-Хююк одним из важнейших памятников древности.

Среди многочисленных находок при раскопках Чатал-Хююка особого внимания заслуживают образцы древней керамики и изделия из вулканического стекла — обсидиана. Их обилие недвусмысленно указывало археологам на то, что холм скрывает остатки грандиозного неолитического поселения.

Кроме того, исследователи обнаружили зерна домашних злаков, выращиваемых обитателями Чатал-Хююка, — пшеницы, ячменя и гороха. Эти находки значительно дополнили наши знания о земледелии того периода.

Особый интерес вызвали также следы окалины и шлака — побочных продуктов выплавки металла. Это навело ученых на мысль, что жители Чатал-Хююка могли быть первопроходцами в освоении металлургии меди. Однако тщательный анализ медных изделий не подтвердил их связь с обнаруженными здесь остатками руды. Загадка происхождения металла в Чатал-Хююке остается открытой для дальнейших исследований.

Более масштабные раскопки возобновились на этом памятнике только в 1993 году уже международной группой ученых. Используя современные технологии, им удалось исследовать намного бóльшую площадь и получить детальные данные о планировке города, архитектуре зданий, быте его обитателей. Были обнаружены тысячи артефактов, предметов искусства, останков людей и животных.

Каждый сезон раскопок приносит новую информацию о загадочном Чатал-Хююке. Но по-прежнему загадок гораздо больше, чем ответов. Полное исследование этого обширного поселения займет не одно десятилетие. Тем не менее уже сделанные открытия позволили значительно расширить наши знания о жизни в этом необычном «протогороде» каменного века.

Одно из главных отличий Чатал-Хююка от современных городов — отсутствие четкой планировки с улицами и площадями. Дома примыкали друг к другу, образуя компактные кварталы. Внутри них была сложная система переходов и лазов, позволявших передвигаться между соседними строениями.

Жители входили в свои дома с крыш по деревянным лестницам. Крыши служили своего рода «внутриквартальными дорогами». Иногда крыши соединялись между собой деревянными мостиками.

Дома имели похожую архитектуру — прямоугольную форму, глинобитные стены, деревянные опорные столбы. Внутри находились очаг, ниши-полки, лепные скульптуры, фрески и росписи со сценами охоты, ритуальными мотивами. Интерьеры домов Чатал-Хююка отличались определенным своеобразием. Стены тщательно оштукатурены и выровнены до гладкости. Вход в дом осуществлялся через отверстие в крыше по деревянной лестнице или крутым ступеням, расположенным обычно на южной стене.

Там же находился очаг или печь для приготовления пищи. Главные комнаты в домах содержали приподнятые платформы, предназначение которых вызывает споры среди ученых. Возможно, они использовались для различных бытовых занятий или имели сакральное значение.

Как правило, имелось два основных помещения для повседневной жизни семьи — приготовления еды, ремесленных работ. Дополнительные кладовые и подсобки сообщались с жилыми комнатами через небольшие отверстия в стенах. Такая планировка помогала рационально использовать ограниченное пространство домов древнего города.

Особую роль в Чатал-Хююке играли общественные сооружения, где проходили встречи и церемонии жителей. Это были более просторные «дома собраний» без четкого разделения на комнаты. Здесь находились алтари, украшенные рогами быков и оленьих рогов, символизировавшие силы природы. Кстати говоря, судя по фрескам, местные жители охотились на зубров и оленей, возможно, что даже считали их тотемными животными.

При всем при этом местные жители заботились об экологичности своего места проживания. Мусор, зола от древесины, животный навоз, помои и пищевые отходы были найдены за пределами руин. Здесь очень важно отметить тот факт, что археологами был найден навоз, что подталкивает нас к мысли о том, что жители к этому времени уже занимались одомашненными животными. Археологам удалось найти кости овец, коз, коров, чьи породы кардинально отличались от их диких предков. Кости молодых овец свидетельствует об их разведении. Также были найдены следы резки животных и разделки туш.

Зубы овец и коз были с характерными следами стирания, что свидетельствует о том, что эти животные были домашними. У диких овец зубы изнашиваются в меньшей степени, так как они пасутся на открытых пространствах и поедают жесткие травы и кустарники. У домашних овец стирание зубов происходит быстрее. Причин тому несколько:

— Зерно в рационе — оно способствует большему износу зубов.

— Домашние овцы живут дольше и успевают больше стереть зубы.

— Меньше пережёвывания — домашние овцы проглатывают корм быстрее. Соответственно, хуже очищается поверхность зубов, привод к большему накоплению зубного налёта и, как следствие, ускоренному стиранию зубной эмали.

Все эти данные согласуются с митохондриальному анализу, согласно которому муфлон был приручен где-то в центральной Анатолии около 7500 тысяч лет назад. Возможно, что именно жители Чатал-Хююка стали первыми людьми, кто приручил овец и коз.

Помимо прочего, местные занимались земледелием, разведением скота, охотой и ремеслами — изготовлением керамики, ювелирных украшений, орудий труда из кремня и обсидиана. О развитой торговле говорят находки экзотических для этих мест материалов. В частности, в Чатал-Хююке были найдены следующие импортные предметы, свидетельствующие о торговле:

— Морские раковины средиземноморского происхождения, которые использовались для изготовления украшений.

— Обсидиан — вулканическое стекло, которое добывалось в специальных каменоломнях в 130 км от поселения. На одной из стен жилища было изображено одно из самых известных изображений в Чатал-Хююке — извергающийся вулкан Хасандаг.

— Бусины из полудрагоценных камней, например, сердолик, агат, яшма, халцедон, бирюзу, кальцит, а также различные виды кварца.

— Кости экзотических животных, таких как страусы и гиппопотамы, обитавшие за тысячи километров от Чатал-Хююка.

Также есть свидетельства разделения труда в этом древнем городе. Исходя из размера поселения и сложности найденных артефактов (украшения, посуда, орудия), ученые предполагают, что жители могли специализироваться на отдельных ремеслах и видах производства. Косвенно на это указывают различия в обустройстве и инвентаре жилых и общественных зданий. Жилые дома, как правило, имели более простую архитектуру и планировку, тогда как общественные здания отличались большими размерами и наличием открытых помещений для собраний. В жилых домах найдены предметы быта — керамическая посуда, зернотерки, ткацкие станки. В общественных зданиях обнаружены украшенные скульптурами алтари, следы ритуальной деятельности. Инвентарь жилых домов указывает на повседневные занятия — приготовление пищи, изготовление одежды и пр. В общественных местах нет явных следов такой деятельности. В некоторых домах найдены остатки мастерских и готовых изделий — например, костяные орудия в одном здании. Это может говорить о специализации отдельных жителей. Таким образом, археологические данные позволяют предполагать определенное разделение функций между зданиями Чатал-Хююка, хотя однозначных выводов сделать пока нельзя.

Таковы лишь некоторые штрихи к удивительной картине жизни в Чатал-Хююке, воссозданной археологами. Это поселение демонстрирует высокий для своего времени уровень социальной организации и культуры. Чатал-Хююк по праву считается одним из древнейших прототипов настоящих городов в истории человечества.

Одной из главных загадок Чатал-Хююка остаются религиозные воззрения его обитателей. Археологам пока не удалось обнаружить здесь следов храмов или жреческой касты. Однако настенные росписи и скульптуры, найденные в домах и общественных зданиях, дают представление о духовном мире этих людей. Среди росписей представлены фрески с изображением охотничьих сцен, фигур людей в масках животных, геометрических узоров. Присутствуют настенные рисунки быков, оленей, стервятников и леопардов — символов сил природы. Археологи нашли изображение танцующих человеческих фигур, предположительно отображающих ритуалы.

Особую роль в культуре жителей Чатал-Хююка играли образы быков и баранов — основных одомашненных животных того времени. Их рога и головы часто изображались над входами в дома и святилища. Найдены антропоморфные и зооморфные скульптуры, украшавшие дома и алтари, глиняные фигурки быков. Возможно, люди верили, что так они обретают покровительство этих существ.

На фресках также запечатлены сцены охоты, танцы в масках животных. Это говорит о почитании духов диких зверей и птиц. Некоторые ученые считают, что жители Чатал-Хююка поклонялись Богине-матери как символу плодородия и земледельческого уклада. В Чатал-Хююке найдены небольшие глиняные и мраморные статуэтки обнаженных женских фигур с подчеркнутыми женскими чертами. Интерпретация этих статуэток как изображений Богини-матери является предположительной, не подтвержденной однозначно. Вместе с тем подобные фигурки обнаружены во многих неолитических поселениях региона и могут указывать на распространение культа Богини-матери. Возможно, поклонение носило семейный характер и было связано с культом плодородия и земледелия.

Точно интерпретировать символику древних образов сложно. Но очевидно, что они играли важную роль в культуре обитателей этого необычного города. Религиозные представления помогали им осмысливать свое место в окружающем мире и общаться с силами природы, от которых зависела их жизнь.

В Чатал-Хююке обнаружены отдельные захоронения людей прямо под полом домов, часто в сопровождении погребального инвентаря. Такая практика характерна и для некоторых других неолитических поселений Передней Азии. Погребальный обряд жителей Чатал-Хююка отличался рядом необычных черт. Перед захоронением тела покойных плотно скручивали, а затем укладывали в корзины или туго заворачивали в циновки из тростника. В некоторых могилах обнаружены лишь отдельные кости, что указывает на предварительное размещение тел на открытом воздухе.

Время от времени захоронения подвергались разрушению, а черепа отделялись от скелетов. Предположительно, такие отделенные головы использовались в ритуальных целях, поскольку находились в разных частях поселения.

Любопытно, что в женских могилах находили пряслица, а в мужских — каменные топоры. Некоторые черепа были инкрустированы гипсом и раскрашены охрой для воссоздания лица покойного. Такая традиция больше характерна для стоянок Сирии и Иерихона, чем близлежащих к Чатал-Хююку регионов.

Значение открытия Чатал-Хююка

Находка и исследование Чатал-Хююка — поистине революционное событие в археологии. До открытия этого памятника считалось, что первые города появились лишь около 3500 г. до н.э. в Месопотамии и Египте. Однако Чатал-Хююк возник за 4 тысячи лет до этого!

Это заставило кардинально пересмотреть историков и археологов на историю человеческой цивилизации, попытаться переосмыслить взгляды на историю древнейших поселений планеты.

Кроме того, открытие такого развитого поселения в Малой Азии опровергло тезис о том, что земледелие и городская культура зародились лишь на Ближнем Востоке. Теперь стало ясно, что процесс урбанизации шел параллельно в разных регионах древнего мира.

Чатал-Хююк является одним из наиболее важных археологических памятников эпохи неолита, который помог ученым лучше понять жизнь и культуру ранних земледельческих обществ. Открытие этого памятника позволило получить множество информации о социальной структуре, искусстве, технологиях и торговле того времени, а также дало представление о религиозных верованиях и обрядах древних людей. Может быть в скором времени мы сможем найти еще какие-нибудь уникальные археологические памятники, которые до сих пор сокрыты в недрах земли?

P.S. На пикабу нельзя выбрать несколько вариантов ответов? Пришлось переделывать опрос.

Колесо — одно из тех немногочисленных изобретений, которое могло исключиться из нашей повседневной жизни только в сказочных альтернативных реальностях. В том, что оно сыграло фундаментальную роль в преобразовании мира нет сомнений. Оно не только изменило способ передвижения, но и завершило трансформацию образа жизни человечества, запустив волну технологических и социокультурных изменений.

Люблянское болотное колесо. Согласно радиоуглеродному датированию этому археологическому памятнику около 5300—5100 лет, что делает его самым старым деревянным колесом, найденным археологами.

Невозможно переоценить роль колеса в истории нашей цивилизации, ведь оно буквально повсюду — автомобили, принципы работы шестерёнок, гаек, водяных мельниц и других приспособлений, без которых бы человечество не смогло качественно выйти на другой уровень развития.

Сама идея колеса возникла как ответ на потребность в более эффективных способах передвижения и перевозки грузов. Первоначально ранние версии колеса были деревянными дисками, привязанными к осям и используемыми в качестве роликов. Постепенно эти диски стали шире, что позволило более плавно преодолевать неровности поверхности.

Однако настоящая революция случилась, когда человечество начало создавать ободы для колес. Обод предоставил опорную площадь, которая сделала передвижение на колесах гораздо более стабильным и эффективным. Это изменило способ, которым мы взаимодействуем с окружающим миром.

На ранних этапах развития человечества, когда каждый шаг вперед был значимым достижением, появление колеса стало настоящим поворотным моментом. Идея использования круглой формы для облегчения передвижения была гениальной в своей простоте. Однако первые шаги к созданию полноценного колеса были весьма скромными.

Поначалу, люди использовали каменные и деревянные диски, чтобы сделать перемещение более плавным, но они были скорее роликами, чем настоящими колесами, так как не могли вращаться вокруг оси. Однако даже такие простые устройства дали огромное преимущество в перевозке тяжестей и перемещении на дальние расстояния.

Игрушечная колесница, найденная в могиле ребёнка на территории современной Турции. Её возраст — около 5000 тысяч лет

Но настоящий взлет произошел, когда человечество начало использовать оси с деревянными ободами. Ободы предоставили устойчивую платформу для каменных или деревянных дисков, что позволило им вращаться вокруг оси. Это нововведение весьма улучшило эффективность передвижения и сделало его более контролируемым.

С использованием колеса на оси возникла возможность создавать более устойчивые и легко управляемые транспортные средства. Одними из первых колесных конструкций были тележки, которые могли перевозить грузы и даже служить для перемещения людей. Это важное изобретение открыло двери к более сложным технологическим разработкам, ведь оно дало старт новой эре передвижения и взаимодействия.

Из простых дисков и осей подвигающих их телег возникла идея о передвижении на колесах, которая стала фундаментальной для многих аспектов человеческой жизни. Этот момент когда колесо перешло от дисков и роликов к полноценным колесам с ободами, стал ключевым пунктом в истории технологического прогресса, который изменил мир навсегда.

Учёными считается, что технология колеса появилась в древней Месопотамии, шумеры были первыми кто начал использовать колеса в повседневной жизни. Однако возможно, что колесо, как и одомашнивание сельскохозяйственных культур, имело много различных независимых очагов появления в разных точках мира. Например, большинство людей до сих пор полагает, что мезоамериканские культуры, например ацтеки и майя не знали технологию колеса, однако находки игрушечных повозок говорит об обратном. Это следствие уникального ведения сельскохозяйственных работ, где колесо по своей сути и не требовалось.

Однако, самое древнее и достоверное археологическое свидетельство колеса принадлежит не месопотамской культуре, а внезапно, обнаружено в Европе, на территории современной Словении. Колесо Любляны болот является старейшим колесом, обнаруженным археологами. Радиоуглеродный метод датировал данное колесо от 5100 до 5350 лет (соответственно 3350 — 3100 гг. до н.э.) и было оно сделано из двух видов деревьев — ясеня и дуба.

Некоторые ученые небезосновательно полагают, что колесо могло появиться как часть гончарного круга. Дело в том, что первые гончарные круги были довольно медленными и представляли собой поворотные платформы. Часть историков полагают, что появление гончарного круга на вертикальной крутящейся оси совершило первую промышленную революцию. Однако это ничуть не доказывает, что колесо появилось впоследствии открытия гончарного круга, возможно, что наоборот, гончарный круг появился благодаря открытию колеса.

Гончарные колеса на оси, вращающиеся без особых усилий, появились в Месопотамии в 4000—3500 гг. до н. э. Есть археологическая находка такого колеса, открытая в древнем шумерском городе Ур, что на юге Месопотамии и оно датируется 3100 г. до н.э.

Сложно сказать, насколько быстро распространилась технология колеса, использованная для передвижения на местности.

Где же появилось первое колесо?

Первый ареал. Междуречье. Получается, что колесо появилось у шумеров вслед за гончарным кругом (ориентировочно 3600 гг.). На месопотамской мозаике (3200 гг. до н.э.) была изображена повозка на цельных колесах, соединенных металлическими скобами. Первые же колесницы появились намного позже, примерно через тысячу лет (около 2200 гг. до н.э.)

Второй ареал — европейский. Находка на территории Словении (Любляны болота), которая датируется 3300 годом является практически ровесником шумерскому колесу. Кроме того, на территории Польши было найдено старейшее изображение колеса. На керамической вазе из Броноцице была изображена двуосная телега с четырьмя колесами. Рисунок датируется 3500—3350 году до н.э.

Также древнейшие колеса найдены на территории современной России (южный Урал), Болгарии, Швейцарии.

Поэтому есть один важный момент.

По началу в качестве тяглого скота использовали быков и волов. Волы были более податливыми и скорее всего телеги использовались по большей части в качестве сельскохозяйственной единицы. Медлительные волы или ослы были неконкурентоспособны по отношению к торговым кораблям, которые курсировали по Тигру и Ефрату, Дунаю и Дону, Висле и Одеру. Вероятно, еще одна революции была связана с тем, что в телегу начали запрягать лошадей.

Однако следует вспомнить еще одну вещь. Колесницы занимали невероятно важное место в жизни индоевропейцев. Старейшие и важнейшие боги индоевропейцев (особенно связанные с небом или небесными светилами) напрямую ассоциируются с колесницами: Ирландский Дагда, греческий Апполон, индийский Индра, скандинавский Тор. Интересно, несмотря на то что атрибутом Тора являлась колесница, у викингов колесниц не было, а значит, что и образ бога-громовержца архаичен. Возможно, символика колесницы у Тора говорит о том, что когда-то это божество было у древних германцев самым главным.

Согласно современным археологическим данным, индоевропейцы начали применять колесницы одними из первых (появились около 3500 гг. до н.э.), однако они были громоздкими по своей конструкции и в них впрягались быки. Модернизированные и более легкие, маневренные колесницы были изобретены индоариями Синташтинской культуры (около 2100 — 2000 гг. до н.э., на территории современного южного Урала). Считается, что именно благодаря этой оружейной технологии индоарии смогли завоевать такие огромные территории, от современной Ирландии и вплоть до южной Индии.

Поэтому, невозможно ответить на вопрос, поставленный в начале статьи. Нам доподлинно неизвестно, где впервые появилось колесо, точнее, где впервые оно началось использоваться в социуме. Мы уже с вами проследили несколько стадий этой технологии

— Колесо в древней промышленности (гончарный круг)

— Колесо в военном деле (тяжелые и модернизированные колесницы бронзового века).

Изменение торговых путей с появлением колеса

Появление колеса и первого гужевого транспорта оказало огромное влияние на торговые пути цивилизаций и основания новых городов. На это есть несколько важных причин:

— Увеличение грузоподъемности и эффективности: Первые колеса и повозки позволили транспортировать гораздо больше товаров, чем это было возможно ранее с использованием животных или ношением на плечах. Это увеличение грузоподъемности сделало торговлю более эффективной, поскольку большие объемы товаров могли быть перевезены на бОльшие расстояния.

— Увеличение скорости и дальности: Повозки запряженные животными и оснащенные колесами могли перемещаться гораздо быстрее, чем пешие караваны или торговые отряды. Это уменьшило время необходимое для доставки товаров от одного места к другому и расширило дальность, на которую можно было отправить товары.

— Открытие новых торговых маршрутов: Появление колес и повозок способствовало открытию новых торговых маршрутов и связыванию разных регионов. Торговцы могли смело исследовать и эксплуатировать регионы, которые ранее были недоступны из-за труднопроходимых местностей. Это привело к развитию торговых связей между разными культурами и народами. Явный тому пример — сообщение между цивилизациями междуречья и горными царства Кавказа, такими как Урарту.

— Развитие городов и рынков: благодаря более эффективному транспорту с торговыми товарами, города и рынки стали процветать. Города стали центрами обмена и торговли, где торговцы могли обменивать разнообразные товары, и это способствовало развитию городских экономик и культур.

— Культурный обмен: Торговля стала не только обменом товарами, но и культурным обменом. Разные культуры встречались на торговых путях, обменивались идеями, искусством и религиозными представлениями. Этот культурный обмен обогатил жизнь людей и способствовал разнообразию и инновациям.

Все это способствовало развитию цивилизаций и культурной экспансии, синкретизма между различными народами.

Прялка

Прялка — это устройство, которое используется для прядения волокон (например, шерсти или хлопка) в нити или пряжу. Прялки в различных формах существовали задолго до изобретения колеса. Они были важным инструментом для производства тканей и одежды.

Но после изобретения колеса и развития транспортных средств, торговля и обмен товарами стали более интенсивными. Это, в свою очередь, могло способствовать увеличению потребности в материалах для одежды, таких как пряжа и ткани. Возможно, это сделало прялку более востребованной и стимулировало ее развитие и усовершенствование в разные исторические периоды. Вскоре, на эти запросы появилась еще одна технология — самопрялка. Считается, что самопрялку изобрели в Индии или в другой части Азии. Это устройство для прядения, в котором использовалось колесо, получило название «самопрялка».

Изначально самопрялка состояла из деревянной доски с прикрепленным к ней горизонтальным цилиндром, на который было установлено веретено. Для прядения человек использовал одну руку, чтобы вращать колесо, которое передавало движение веретену через ремень. Другой рукой подавались волокна к острому концу веретена, а колесо прокручивалось другой рукой. Использование колеса в этом изобретении, а позднее — добавление педали, которую можно было нажимать для вращения колеса, ускорили процесс прядения и создания нити.

Результатом этого развития технологии стало увеличения производительности по производству тканей, что благоприятно сказывалось не только на социальной жизни, но и для развития торгового ремесла.

Водяная мельница/колесо

Древние цивилизации использовали водяные колеса для поднятия воды в оросительные каналы. Эти водяные колеса являлись первыми простейшими гидравлическими двигателями и были разработаны более 3000 лет назад и использовались в разных уголках мира, включая Египет, Китай и Индию.

Однако важный шаг в развитии этой технологии был сделан древними греками, которые поняли, что вращение водяного колеса может иметь иные полезные применения, помимо поднятия воды. Они связали ось водяного колеса с различными механизмами, открыв путь к созданию водяных мельниц. Этот прогресс был значительным и в Древней Греции и Риме водяные колеса уже использовались для привода мельничных жерновов.

Дополнительно, энергию прилива также использовали для движения водяных колес. Первые приливные мельницы появились в XI веке на берегах Адриатического моря, а также в Англии и Франции. Например, в Англии до сих пор действует мельница, упомянутая в записях Вудбриджского прихода в 1170 году.

С течением времени водяные колеса стали ключевыми источниками энергии в Средние века. Они использовались для различных видов производства, включая точение металлов, ткачество, распиловку дерева и производство проволоки.

В рудниках с откачкой воды тоже возникали проблемы, и одним из ранних решений стала водоотливная машина с черпаками, установленная в 1535 году на руднике Виндельман и работавшая на водяном колесе.

Таким образом, эволюция конструкции водяных колес привела к их широкому использованию как главного источника энергии в множестве отраслей.

Колесо в философии и религии

Колесо имеет глубокие символические значения в философии и религии и играет ключевую роль в различных духовных учениях и убеждениях. Вот несколько значений колеса в этом контексте:

Колесо сансары в индуизме и буддизме: В индуизме и буддизме сансара представляет собой циклическое воплощение и перерождение души. Колесо сансары, известное как «Дхармачакра», символизирует этот бесконечный цикл рождения, смерти и возрождения. Буддизм призывает к освобождению от этого цикла, достижению нирваны, что означает выход из колеса сансары.

Колесо дхармы в буддизме: Дхармачакра также называется «колесом дхармы». Это символизирует учение Будды, его представление о пути к освобождению от страданий. Колесо дхармы имеет восемь лучей, представляющих Осьмиветвой Путь, который ведет к освобождению.

Колесо судьбы: В религиозных и философских контекстах колесо может символизировать судьбу. В римской мифологии, Фортуна, богиня удачи и судьбы, часто изображается, вращающей колесо судьбы, указывая на непредсказуемость судьбы.

Колесо времени: В некоторых философских системах колесо может представлять временной цикл и неизбежные изменения во времени. Оно напоминает о том, что все, что существует, подвержено переменам и колебаниям.

Символ единства и целостности: В некоторых учениях колесо может служить символом единства и целостности. Как круг без начала и конца, оно может символизировать всеобъемлющую природу реальности и бесконечное взаимодействие всех вещей.

Колесо божественных аспектов в христианстве: В христианстве, особенно в христианском искусстве, колесо может быть ассоциировано с образом Божьего величия и власти. Это часто представляется как колесница или колесо, символизирующее верховное божественное правление.

Изображение христианских ветхозаветных ангелов, которых мы знаем под именем Престолы. В средневековье изображались в виде колёс, из-за ошибки переписчиков и переводчиков. Название этого ангельского чина на иврите будет звучать как Офаним, т.е. колесо.

Колесо кармы в джайнизме: В джайнизме существует понятие колеса кармы. Колесо это связано с кармическими последствиями наших действий. Верующие джайны стремятся освободиться от этого колеса через аскезу, медитацию и нравственное поведение.

Солнечное колесо в языческих культурах: В древних языческих верованиях солнечное колесо является символом солнечного движения и его воздействия на природу и жизнь на Земле. Это может ассоциироваться с поклонением солнцу и природным богам.

Колесо времени у майя и ацтекской культуре: В центральной Америке колесо времени было важным символом в культуре майя и ацтеков. Оно представляло циклическое восприятие времени и космоса и использовалось для расчетов календарей и предсказаний.

Итоги

Колесо — одно из величайших изобретений в истории человечества, которое оказало глубокое влияние на развитие цивилизации. С момента его появления и до сегодняшних дней колесо стало символом технологического и инженерного прорыва, улучшив жизнь и облегчив тяжелый труд людей.

Изготовление первых колесных конструкций, как показывают археологические находки, уходит в глубокую древность. От первых деревянных колес до современных шин, эволюция этого изобретения была впечатляющей. Колесо начало использоваться в различных сферах, включая транспорт, сельское хозяйство и промышленность.

Однако значение колеса расширилось далеко за пределы его функциональности. Оно стало символом перемещения и связи, объединяя народы и культуры через торговлю и обмен идеями. Колесо стало ключевым фактором в развитии транспортных средств и механизации, что привело к индустриальной революции и значительному увеличению производительности.

В военной сфере колесо революционизировало стратегию и тактику, позволяя быстро передвигать войска и обеспечивая преимущество на поле битвы.

Колесо также проникло в культуру, искусство и религию, служа символом движения, прогресса и изменения. Оно стало частью философских размышлений о сущности времени, жизни и смерти.

В целом, колесо оставило неизгладимый след в истории человечества, превратившись из простого изобретения в символ технологического достижения и человеческого развития. Его значимость остается неоспоримой, и его влияние на наш мир продолжает расширяться.

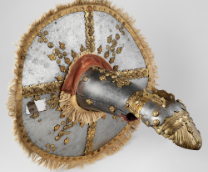

Тарч - это защитное вооружение русских воинов XVI - XVII веков, которое надевалось на левую руку и было снабжено клинком.

Тарч пришёл к нам из Европы, где он использовался с XIII по XVI века, в качестве ростового щита с выемкой для копья. К сожалению мы мало знаем об этом типе щита, так как до нас дошёл всего лишь один экземпляр, который сейчас находится в Оружейной палате. Данный образец весит 8 килограмм, согласитесь, масса не маленькая. Поэтому, помимо того, что тарч полностью надевался на руку, он также крепился ремнями к туловищу, что позволяло снизить на руку излишнюю нагрузку.

В верхней части щита имеется отверстие для лучшего обзора. В центре тарча находилась специальное отверстие, в которую воин мог просунуть свою руку. К этому отверстию прикреплялась железная рукавица, к которой чаще крепился клинок, реже - пилообразные наконечники.

Наиболее близким аналогом московскому тарчу является его шотландский аналог. Кстати говоря, нигде в летописях не зафиксировано использования тарча в боевых действий. Однако мы встречаем упоминание тарча в качестве подарков польского короля Сигизмунда для Федора Иоановича:

"Жеребец арапский гнед с седлом и со всем конским нарядом, а на седле торч в ножнах обделан серебром; жеребец турецкой темногнед с седлом и со всем конским нарядом; а на седле торч в ножнах, наконечник золочен."

Многие сомневаются, что им вообще можно орудовать, однако касаемо шотландского тарча, сохранились некоторые свидетельства. Он активно использовался с XVII века и до сражения при Каллодене.

Что же касается эффективность московского тарча в боях? Сегодня большинство историков полагает, что тарч использовался при защите городов и крепостей, а в открытых сражениях он был массивен и неудобен.

В самом большом индийском штате Раджастхан, среди пустынных равнин возле поселения Абанери, находится настоящее чудо, которое на протяжении веков очаровывает туристов и исследователей. Чанд-баори - ступенчатый колодец, построенная в IX веке, является ярким примером человеческого творчества и изобретательности.

Чанд-баори – это не просто колодец для сбора воды, это еще и произведение искусства, место отдыха и часть истории, которая привлекает исследователей своей загадочностью.

История происхождения Чанд-баори связана с древними индийской династией Никумбха, архитектурным мастерством и стремлением к обеспечению безопасности водных источников. Этот подземное чудо с 3500 ступеньками, уходящими на 13 уровней под землю, свидетельствует о дальновидности и руководстве короля Чанды, а также о мастерстве тех, кто его замысел воплотил в жизнь. Сложно сказать сколько потребовалось времени строителям, чтобы сотворить подобное.

Чанд-баори был построен в 9 веке в период политических и социальных потрясений. Король Чанда решил обеспечить будущее своего народа, столкнувшись с проблемой нехватки воды в засушливом регионе. Вода была жизненно важным источником для этой земли, и её отсутствие часто приводило к катастрофическим последствиям.

Бесплодные просторы Раджастана и его суровый климат на протяжении долгого времени создавали проблемы для тех, кто считает этот регион своим домом. Раджастанское лето отличается обжигающей жарой, выжженной землёй и отсутствием воды. В этом суровом окружении вода становится не просто необходимостью, а спасательным кругом, и значение В самом сердце этой засушливой местности находится Чанд-баори — не только архитектурное чудо, но и оазис посреди безжалостных объятий пустыни.

Подземный Чанд-баори предоставляет передышку и убежище от испепеляющей жары. Благодаря своей лабиринтообразной архитектуре он задерживает прохладу, создавая уникальный микроклимат внутри своих стен. Путешественники, пробирающиеся по его извилистым ступенькам, чувствуют снижение температуры, приносящее долгожданное облегчение после палящего солнца.

К Чанд-баори примыкает великолепный храм богини радости и счастья - Харшат Мата, построенный в VIII-IX веках. Глубокие ступенчатые колодцы, в том числе Чанд-баори, выполняли различные функции, не ограничиваясь одним только забором воды, и играли важную роль в религиозных и церемониальных действиях. Считается, что паломники находили облегчение в том, чтобы утолить жажду и найти место для отдыха на ступенях Чанд-баори после долгого путешествия.

Как большой поклонник древней скандинавской истории и фольклора, я был немало удивлен, узнав о недавно обнаруженном сокровище на территории Дании, вблизи города Винделёв и Еллинг.

Брактеат с надписью houaR, что значит "Высокий". Высокий - это одно из хейти (поэтическое описание имя) Одина

Археолог-любитель по имени Оле Гиннеруп Шиц обнаружил этот клад в 2020 году примерно в 8 км от города Еллинг в Центральной Ютландии. Клад датируется первой или второй четвертью VI века н.э., в преддверии Вендельского периода и распада Инглингской империи.

Сокровище было найдено на территории длинного дома (место жительства вождя племени), где, вероятно, располагался центр власти, куда стекались богатства.

Находка состоит из 22 артефактов, общим весом около 950 грамм золота. Среди них: старые римские монеты, использованные как подвески, довольно крупные брактеаты, монеты времен Константина Великого и разнообразные изысканные украшения. Эти предметы, вероятно, использовались местными жителями в качестве амулетов. Однако трудно сказать, были ли они изготовлены местными жителями или все эти сокровища были награблены честным трудом.

Некоторые из брактеатов, плоских монет с односторонним чеканным изображением, особенно ценны, как и тот, что представлен на картинке выше. Несомненно - это изображение Одина, о чем свидетельствуют несколько его отличительных атрибутов. Во-первых, его поэтическое название houaR, которое встречается в Эддах и других скандинавских текстах, и означает “Высокий”. Впереди изображен ворон, который может быть как Хугином, так и Мунином. Под фигурой, изображенной на брактеате, есть конь, возможно, это Слейпнир. Напомним, что Слейпнир имел восемь ног, однако на данном брактеате стиль изображения не позволяет точно подсчитать количество ног.

На другом брактеате изображен человек, скорее всего, вождь, в правление которого были отчеканены некоторые из монет. Мы не знаем, были ли эти брактеаты отчеканены вблизи Еллинга или же были привезены сюда в результате набега. Исходя из рунической надписи, его предположительно звали Джагзом или Джагазом, хотя сейчас сложно точно восстановить это имя. Кроме того, эта надпись идет по всей окружности монеты.

Неизвестно по какой причине был захоронен этот клад. Во-первых, эпоха распада Инглингов была неспокойной, есть гипотеза, которая гласит, что клад был зарыт в период извержения вулкана в 536 году, или вследствие последующей катастрофы.

Подобные рунические узоры можно встретить на резных камнях викингов. Подобная находка даёт нам представление о том, сколько веков существовали подобные орнаменты.

Уникальность этого клада также заключается в том, что в Скандинавии найдено не так много золотых кладов. Обычное соотношение золота и серебра в скандинавских кладах составляет 1:8. Вполне возможно, что в дальнейшем мы столкнемся с новыми обнаруженными кладами, которые помогут приоткрыть завесу тайны над ранней скандинавской культурой и мифологией.