History Hobby. Выпуск 1.

7 постов

7 постов

1 пост

13 постов

3 поста

5 постов

2 поста

12 постов

4 поста

1 пост

5 постов

4 поста

1 пост

2 поста

1 пост

7 постов

1 пост

1 пост

Ян де Витт — личность настолько яркая и противоречивая, что о нём можно снимать политические триллеры. В XVII веке, в разгар Золотого века Нидерландов, он стоял во главе республиканского движения. Де Витт был тем человеком, который стремился защитить свою страну от влияния и чужеземных и своих королевских дворов, чтобы сохранить независимость регионов. Звучит так, словно он не терпел, когда ему указывали, что делать.

В качестве великого пенсионария (это что-то вроде премьер-министра, только с более звучным названием) он управлял страной в один из самых ярких её периодов. Однако его борьба против Оранской династии и стремление к созданию республики привели к трагическому концу. Его смерть, произошедшая на глазах у толпы, стала символом политической нестабильности.

В XVI веке Нидерланды оказались под властью могущественной Испанской империи, которая стремилась захватить как можно больше территорий. Эта империя управлялась династией Габсбургов, которые в то время, казалось, мечтали о титуле «главные коллекционеры чужих земель».

Испания владела землями на пяти континентах, а в Европе она контролировала Неаполитанское королевство, часть Франции и, конечно, Нидерланды. В те времена Нидерланды назывались Семнадцатью Провинциями и представляли собой обширную территорию, включающую современную Голландию, Бельгию, Люксембург и часть Франции, такие как Артуа и Фландрия.

Изначально эти земли принадлежали герцогам Бургундии из французской династии Валуа, но, как это часто бывает с королевскими династиями, семейные связи запутались. В результате этих сложных взаимоотношений европейских правящих домов Нидерланды оказались под властью Испании.

В 1556 году император Карл V, один из самых влиятельных правителей Европы, отрекся от престола. Нидерланды он передал своему сыну Филиппу II, королю Испании.

Однако у Филиппа II были свои представления о том, как следует управлять страной. Он был убеждённым католиком и верил в абсолютную власть, что, мягко говоря, не вызвало восторга у жителей Нидерландов.

К тому времени большинство нидерландцев исповедовали протестантизм и хотели иметь возможность управлять своими делами без постоянного вмешательства короля-католика. Но Филипп не собирался отступать: испанцы начали навязывать свою религию и жёсткий режим. Недовольство росло с каждым днём, и, в конце концов, вспыхнула Восьмидесятилетняя война — настоящий марафон борьбы за независимость.

В 1566 году терпение жителей Семнадцати Провинций иссякло, и они восстали против испанских Габсбургов. Представьте себе: на одной стороне — Нидерланды, которые всё больше склоняются к учениям Мартина Лютера и Жана Кальвина, а на другой — Испания, твердыня католицизма. XVI век — это время, когда Европа буквально разрывалась на религиозные лагеря, и Нидерланды, где кальвинизм становился всё более популярным, никак не могли ужиться с католическими порядками, навязанными испанской короной.

И если вы думаете, что религиозный конфликт был единственной проблемой — не забывайте про испанскую инквизицию. Она была не просто "локальным явлением", а скорее показателем того, как Испания подходила к любым проявлениям инакомыслия. Инквизиция демонстрировала не просто любовь к религиозной строгости, но и весьма специфическое понимание судопроизводства: если вы не согласны с католицизмом, то ваша проблема скоро будет решена — и не в вашу пользу!

Итак, восстание в Семнадцати провинциях было не просто протестом против испанских Габсбургов, но и результатом религиозного кризиса, который вспыхнул по всей Европе. Представьте себе: XVI век, когда по континенту гуляют как идеи протестантства, так и испанские солдаты, а население Нидерландов не может решить, к какой стороне примкнуть.

Надо понимать, что Нидерланды в то время не были единым государством. Это было скопление герцогств и графств, экономически очень разных. Южные провинции, например, особенно их дворянство, сильно противились распространению протестантизма — зачем им менять всё, если и так всё хорошо? А ремесленники юга опасались разорения, поскольку их мастерские зависели от поставок испанского сырья.

В результате этих разногласий в 1579 году южные провинции заключили Аррасскую унию с испанским наместником, решив, что лучше сотрудничать с испанцами, чем рисковать своими доходами. Однако на этом история не закончилась. В том же году семь северных провинций, включая Голландию и Зеландию, подписали Утрехтскую унию. И тут дело пошло серьёзно: северяне не просто договорились сопротивляться, но создали общую армию, завели общую казну и организовали совместное правительство.

Таким образом, в Голландии образовались две совершенно противоположные коалиции. Южная, католическая — подчинялась испанскому королю и придерживалась Аррасского соглашения. Северная же, протестантская — сформировала Утрехтскую унию. Вильгельм I Оранский, который стал лицом Нидерландской революции и первым штатгальтером Голландии, оказался в сложной ситуации. Он видел, как его страна буквально разваливается на части, но ничего не мог с этим поделать. Как говорится, против течения не поплывёшь. Поэтому в мае 1579 года он подписал Утрехтское соглашение, подчинившись воле бюргеров, желающих самостоятельности.

Испанский король Филипп II, разумеется, не собирался сидеть сложа руки. Вильгельм I Оранский был объявлен мятежником и «врагом народа». Только в 1581 году Генеральные Штаты Северных провинций официально приняли решение — подписали «Акт о клятвенном отречении». Документ гласил, что Филипп II не выполнил своих обязательств перед Нидерландами, а значит, больше не может считаться их законным правителем.

Так началась история Республики Соединённых Провинций. Сначала это выглядело как протест, но на деле всё обернулось созданием первой буржуазной республики в Европе.

Получается интересная картина: хотя парламент Утрехтской унии (так называемые Генеральные штаты) формально управлял страной, на самом деле всё было куда сложнее. Принцы Оранской династии удерживали за собой пост главнокомандующего вооружёнными силами во время войн. Они контролировали армию, что давало им огромное влияние.

Однако гражданская власть находилась в руках другого лица — великого пенсионария Голландии. Этот человек выполнял функции, схожие с современными функциями премьер-министра, но с гораздо более широким спектром обязанностей. За ним стояла крупная буржуазия, богатые купцы и предприниматели, которые хотели больше автономии для своих провинций. Их называли федералистами. С другой стороны, Оранские принцы, опираясь на армию и средний класс, стремились к централизации — к созданию единого государства, а их сторонники носили гордое имя оранжистов.

К середине XVII века, то есть к годам жизни Яна де Витта, Соединённые Провинции превратились в крупнейший торговый центр Европы — это был золотой век Голландии. Но, как водится, когда деньги текут рекой, политические интриги не отстают. Борьба между федералистами и оранжистами не прекращалась, и, если честно, казалось, что это противостояние было так же неизбежно, как налоги или дождь в Амстердаме.

Итак, Ян де Витт — человек, которому судьба явно благоволила с самого начала. Родился он 24 сентября 1625 года в городе Дордрехт, сердце патрицианской Голландии. Его фамилия уже тогда была хорошо известна: де Витты упоминались ещё с 1295 года, но истинное величие к ним пришло позже. Можно сказать, что Ян де Витт — человек, у которого золотая ложка была в руках с рождения.

Его отец, Якоб де Витт, был не просто каким-то там мэром, а шестикратным главой Дордрехта. Якоб учился в Лейденском университете, получил степень магистра права и стал влиятельным юристом. Но что же позволило ему дать сыновьям блестящее образование? Тут всё просто: дед Яна был крупным лесоторговцем и крупнейшим акционером Голландской Ост-Индской компании. Его вклад в 53 000 гульденов на тот момент можно было сравнить разве что с джекпотом в лотерее. Для сравнения: стоимость одного небольшого каменного дома в те годы составляла около 1000 гульденов.

Так что Ян с братом Корнелисом выросли в роскоши и получили лучшее образование, сначала в латинской школе Дордрехта, где им привили любовь к Римской республике, а затем в Лейденском университете.

И, конечно, жизнь была бы неполной без достойного брака. Ян выбрал Венделу Биккер — дочь могущественного Яна Биккера, чей бизнес в Амстердаме процветал на строительстве кораблей и морской торговле. И вот здесь стоит отметить, что Голландия в те времена была супердержавой на море, а флот — крупнейшим в мире. Можно сказать, что золото буквально текли в карманы тех, кто умел строить корабли. Это был союз, который скрепил де Витта с самыми влиятельными патрицианскими семьями страны, создав настоящую золотую сеть, в которой деньги, политика и морская мощь сливались воедино.

Родня Яна Биккера была ярыми противниками оранжистов и поддерживала федералистов. И в середине XVII века политика могла вмешиваться в личную жизнь, а Ян де Витт оказался в центре этого противостояния.

Наследственность — это, конечно, прекрасно, особенно когда речь идет о престижных государственных должностях. В 1650 году Ян де Витт унаследовал от своего влиятельного отца должность дордрехтского пенсионария. Это звучит как просто передача титула, но на деле де Витт представлял взгляды торговой олигархии в федеральном правительстве. Ну, а если ты хочешь проверить свои силы в политике, то на кого бы ты направил свою первую атаку? Конечно же, на самого влиятельного человека страны — Вильгельма II Оранского, штатгальтера Соединённых провинций.

И вот тут начинаются интриги: дебаты де Витта с Вильгельмом закончились не просто скандалом, а арестом целой делегации федералистов. Представьте себе: Яна, его брата Корнелиса и других пенсионариев запирают в Лувестейнском замке. Вильгельм был явно не в настроении для диалога. Однако такой ход оказался недальновидным. Заключить столь влиятельных людей под стражу без согласования с Генеральными Штатами — это было как минимум рискованно.

Торговая элита, обогащенная несметными доходами от торговли, отказалась поддержать военные амбиции Вильгельма II. Он хотел начать войну за южные Нидерланды, но, как говорится, не тут-то было. Амстердам взбунтовался, народ встал на защиту своих героев, и вскоре де Виттов освободили из замка. Кто бы мог подумать, что на политической арене победят не мушкеты, а звонкие монеты.

Теперь представьте молодого и вспыльчивого Вильгельма II: 24 года, буря амбиций и желание править. Всё бы ничего, но судьба, как часто бывает, вмешалась неожиданно. В 1650 году, всего за несколько дней до рождения его сына, будущего короля Англии Вильгельма III, он подхватил лихорадку. Вскоре, врачи диагностировали оспу, и всего через месяц штатгальтер ушёл из жизни, так и не увидев своего наследия.

Смерть Вильгельма II стала настоящим подарком для федералистов. Им, по сути, не пришлось долго ждать, чтобы перехватить власть. Ян де Витт и его сторонники воспользовались моментом и начали так называемую «Первую эру без штатгальтеров». В декабре 1650 года Ян стал пенсионарием Дордрехта, и вся власть Оранского дома тут же перекочевала в руки Генеральных Штатов. Интересно, что в политике де Витта всё решалось не только словами, но и стратегическими браками. Его связи с влиятельными амстердамскими семьями, вроде Корнелиса де Граффа, обеспечили ему поддержку в самом сердце голландской торговли.

В 1653 году Ян де Витт становится великим пенсионарием, фактически становясь политическим лидером Республики. Под его руководством Голландия — самая богатая и могущественная провинция — начинает диктовать условия всей стране. Де Витт проводил политику, которая была выгодна для судоходных и торговых кругов Соединённых Провинций. Эти интересы были сосредоточены в основном в провинции Голландия и в меньшей степени — в провинции Зеландия.

Когда Ян де Витт пришёл к власти, Нидерланды уже были втянуты в Первую англо-голландскую войну — конфликт, разгоревшийся на фоне торгового соперничества двух морских держав. В то время Нидерланды были настоящими лидерами в сфере торговли. Их купцы были везде, от Лондона до Лиссабона, а торговый оборот страны был в шесть раз больше, чем у Англии. Это не могло не вызывать раздражения у соседей, особенно у Оливера Кромвеля — радикального кальвиниста и лидера Английской революции, который не мог спать спокойно, пока Соединённые Провинции не окажутся под контролем Англии.

В 1651 году Кромвель, решив, что пора навести порядок на море, принимает «Навигационный акт». Этот закон, мягко говоря, не сулил ничего хорошего для голландцев. Он запрещал ввоз товаров в Англию на судах, которые не принадлежат британцам, и требовал, чтобы минимум три четверти экипажа этих судов были британскими подданными. Это было ударом по голландской торговле.

На тот момент обе страны были республиками — Соединённые Провинции отказались от испанской короны ещё 70 лет назад, а Англия только что сбросила династию Стюартов благодаря Кромвелю. Но даже несмотря на сходство политических режимов, воевали они не на шутку. Голландцы потерпели несколько поражений, что привело к серьёзным экономическим трудностям. Однако и англичанам жилось не лучше: Дания, союзница Соединённых Провинций, вместе с голландским флотом блокировала английскую торговлю в Прибалтике, а голландские каперы сильно осложняли жизнь англичанам в Средиземном море. И так, к 1654 году обе страны, измученные войной, были готовы пойти на мир.

Ян де Витт и Оливер Кромвель договорились о переговорах, которые привели к заключению Вестминстерского мира. Голландцы вынуждены были признать «Навигационный акт», что на первый взгляд казалось уступкой, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. В договоре был один секретный пункт: Англия признавала, что Нидерланды могут отказаться от выбора штатгальтера из Оранской династии. Оранжистов этот договор, конечно же, устраивал, но в тот момент они вообще никому не были интересны. Кромвель опасался, что оранжисты могут сговориться с изгнанной династией Стюартов, и потому этот пункт был для него стратегически важен.

Война окончена, и Ян де Витт смог сосредоточиться на том, что у него получалось лучше всего — экономике. В отличие от многих политиков своего времени, он понимал, что каждая война оставляет на торговле и финансах кровавый след. Поэтому его политика была направлена на укрепление торговых связей и увеличение капитала. Эта политика была характерна для голландских купцов и патрициев, чьи интересы и представлял великий пенсионарий.

Когда дело касалось коммерческих интересов Соединённых Провинций, Ян де Витт не стеснялся прибегать к радикальным мерам. Да, торговля иногда требует и пушек. Во время Северной войны (1655–1660) он направил внушительный флот для поддержки Дании против Швеции. Главная цель? Свободный проход для голландских торговых кораблей через важнейший пролив Зунд. Но Де Витт не только воевал, он умел и договариваться: в 1661 году он подписал Гаагский договор с Португалией, урегулировав колониальные споры. В результате Голландия признала власть Португалии в Бразилии, но за это получила не только признание, но и 63 тонны золота! Кроме того, португальцы уступили голландцам свои права на Цейлон и Молуккские острова.

Но как только всё стало вроде бы налаживаться, в 1660 году произошли события, которые могли резко изменить судьбу Соединённых Провинций. Оливер Кромвель скончался в 1658 году, а два года спустя Англией снова начали править Стюарты. На трон взошёл Карл II, и это означало, что политический расклад резко изменился. Де Витт и Генеральные штаты стали задумываться, как избежать потенциального удара и со стороны Англии, и со стороны Франции. Оба противника были серьёзными, и нужна была хитрая дипломатия.

Одним из ключевых шагов стало назначение нескольких влиятельных патрициев, включая самого де Витта, в комиссию по воспитанию принца Вильгельма III Оранского. Это было не просто проявление заботы о наследнике престола — это был политический манёвр. Федералисты, следя за воспитанием принца, могли контролировать его взгляды и манипулировать им, постепенно отдаляя Вильгельма III от оранжистов. Де Витт таким образом пытался угодить и Франции, и Англии, одновременно держа ситуацию под контролем.

Однако напряжённость между Англией и Нидерландами не спадала. Они продолжали бороться за контроль над торговыми путями и колониями. В 1664 году англичане захватили голландскую колонию Новый Амстердам, которую мы теперь знаем как Нью-Йорк. Это был серьёзный удар по голландской гордости и экономике. Недолго думая, Генеральные штаты объявили войну Карлу II в 1665 году.

Голландская империя. Светло-зеленая Голландская Ост-Индская компания, темно-зеленая - Голландская Вест-Индская компания. Оранжевые точки были торговыми постами.

Де Витт, как всегда, действовал прагматично и с умом. Он начал реформировать нидерландский флот, заимствуя лучшие черты у англичан. Голландцы стали строить крупные, тяжеловооружённые корабли, способные противостоять английскому флоту. Вторая англо-голландская война велась без явного преимущества ни одной из сторон — словно маятник, она качалась туда-сюда. Но в 1666 году Англия пострадала от эпидемии чумы, а затем разрушительный пожар в Лондоне нанёс ещё один удар по её позициям. Это дало голландцам необходимый перевес.

В 1667 году война завершилась подписанием Бредского соглашения. Англичане сохранили за собой Новый Амстердам (ныне Нью-Йорк), который они захватили тремя годами ранее, но в обмен на это Нидерланды получили ряд территорий в Северной Америке и Карибском море. И хотя голландцы потеряли свой амбициозный Новый Амстердам, их влияние на мировой арене продолжало расти — торговля с кулаками и стратегическими уступками всегда была их сильной стороной.

Несмотря на свою власть как великого пенсионария, де Витт всё же зависел от мнений патрициев Генеральных штатов. Однако, с большинством этих важных фигур он был в родственных связях, что сделало его главным политиком своего времени в Соединённых провинциях. Молва шла, что де Витт — человек, у которого были связи не только в кабинетах, но и на семейных ужинах. Занимая пост великого пенсионария, он совмещал обязанности премьер-министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел и министра финансов в одном лице. Неудивительно, что в Англии его прозвали «Королём Джоном» — это прозвище звучало почти как имя средневекового короля.

Интересный факт: его зарплата на посту великого пенсионария составляла 3000 гульденов в год — в двадцать раз больше, чем у простого голландского рабочего. Когда его жена умерла, и де Витт подумывал о том, чтобы уйти в отставку, Генеральные штаты не захотели его терять. Они не только удвоили его жалование, но и выписали премию в 60 000 гульденов. Для обычного голландца это была сумма, которую он заработал бы примерно за 13 жизней. Так что если кто-то и мог позволить себе отпуск, так это Ян де Витт.

К концу жизни де Витт накопил состояние в 450 000 гульденов, став одним из самых богатых людей в Соединённых провинциях. Конечно, свою прибыль он не только зарабатывал на государственной службе — де Витт был опытным торговцем облигациями и увлекался банковским делом. В общем, человек не только с умом, но и с хорошим нюхом на деньги.

Для богатой буржуазии Ян де Витт был человеком, который защищал их интересы. Они его любили и поддерживали. Оранжисты же, напротив, ненавидели его, и на то были причины. Его можно было бы назвать "крупным торгашом", если бы не одно "но": он экономил на всём, кроме флота. Голландский флот стал самым могущественным в мире именно благодаря его усилиям.

Так уж сложилось, что Нидерланды были лакомым куском для крупных держав того времени. Маленькие, но богатые Соединённые Провинции притягивали взгляды своих соседей, как свет лампы насекомых. Особенно во время Второй Англо-голландской войны, когда большая часть бюджета республики была направлена на морское противостояние с торговым конкурентом. Генеральные штаты с опаской осознавали, что пренебрегать своей сухопутной армией было бы неразумно, ведь на юге процветала Франция с королём Людовиком XIV, который не собирался останавливать свой экспансионизм.

Де Витту приходилось действовать в интересах Франции, чтобы защитить республику от притязаний Короля-Солнца Людовика XIV. У Людовика были амбициозные планы на Испанские Нидерланды (современная Бельгия и северная Франция), которые на тот момент входили в состав Испанской монархии. С одной стороны, это давало де Витту определённые преимущества, ведь эта территория служила буферной зоной между Голландией и Францией.

Но Людовик был настроен решительно и готов был "пожирать" Испанские Нидерланды, что ставило де Витта в сложное положение. Ухудшение отношений между Голландией и Францией стало неизбежным: в Соединённых провинциях начали печатать памфлеты, высмеивающие Людовика, и принимать французов, оказавшихся в немилости у Короля-Солнца.

Однако Ян де Витт проявил чудеса дипломатии, разоружив французского короля. В январе 1668 года был подписан тройственный союз между Англией, Швецией и Нидерландами, чтобы остановить экспансию Людовика XIV. Голландская буржуазия, к которой де Витт стремился угодить, решила объединиться со своим давним врагом — Испанской монархией, чтобы не иметь рядом такого могущественного соседа, как Франция.

Но хитрый де Витт играл на два фронта. Не желая окончательно разрывать отношения с Людовиком, он предложил испанскому королю Карлу II уступить несколько городов французам, что могло бы послужить жестом примирения. Но с одним условием: если Людовик XIV откажется и продолжит военные действия, страны тройственного союза будут готовы объявить войну Франции. Этот план был настоящим "тузом в рукаве", хотя, как показало время, идея оказалась не такой уж и удачной.

Де Витт пожелал, чтобы это условие оставалось в секрете, но, как выяснилось, Карл II рассказал Людовику XIV о планах своего де Витта. В ответ Людовик решил отомстить и подписал секретный сепаратный мир с Англией, чтобы совместно напасть на Соединённые Провинции. Вот так-то, Ян! Оказавшись в роли "шахматной фигуры", де Витт не заметил, как попал в ловушку.

На самом деле война между Францией и Нидерландами была неизбежна, и причины этой конфронтации уходили корнями в глубокие различия между католической монархией Франции и протестантской голландской республикой. Кроме того, личная мотивация Людовика XIV отомстить Соединённым Провинциям за прошлые поражения и за обидные памфлеты только добавляла масла в огонь.

Подготовка к войне со стороны Людовика и его министров была блестящей. Соединённые Провинции недооценили своего соперника и полностью проиграли на дипломатическом поприще. В 1670 году Франция заключает тайный союз с Англией, а в 1672 году и со Швецией. Были также заключены союзы с княжествами, граничащими с Голландией — Мюнстером и Кёльном. Если бы это был сериал, здесь бы поднялся вопрос: "Кто следующий?"

1572 год стал роковым не только для Нидерландов, но и для Яна де Витта. Голландцы прозвали этот год Rampjaar, что можно перевести как "Год бедствий". 22 марта Англия напала на голландский торговый караван, объявив войну Соединённым Провинциям. Несмотря на все усилия, голландцам удалось лишь сдержать натиск английского флота на море, тогда как на суше дела обстояли куда хуже. Французские войска за четыре дня захватили города Клевского герцогства, открыв путь к Соединённым Провинциям. Всего за несколько месяцев сдались множество богатых городов, и четыре из семи провинций оказались под оккупацией французов.

Власть Яна де Витта пошатнулась. Для защиты Голландии от наступающей французской армии были использованы оборонительные сооружения, окруженные затопленными участками. Но что-то пошло не так, и многочисленные польдеры оказались заполнены. "Затопить или не затопить?" — думал де Витт, но в итоге выбор оказался не в его пользу.

Затопление польдеров должно было защитить Нидерланды от наступления врага, но вместо этого затопило крестьянам их земли. Это стало причиной восстаний на селе, но польдеры наполнялись водой так медленно, что и в городах началась паника. Горожан грабили, у крестьян отбирали провиант, а Де Витт... Де Витт просто не хотел сдаваться, несмотря на давление. А Генеральные штаты? Они, видимо, решили, что мирные переговоры с Францией — куда лучше, чем плавающие дома.

21 июня 1672 года братья де Витт чуть не отправились в лучший мир. Ян де Витт возвращался домой ночью, его слуга нёс факел, чтобы хоть что-то было видно. На Гаагской площади их ожидала "тёплая встреча" — четверо молодых людей с мечами. Они погасили факел, оставив пенсионария в темноте и, возможно, впервые в жизни без ответа. Де Витт получил ножом в шею и тяжело ударился головой, но сумел выжить. Целых 40 дней ему пришлось провести в постели — не совсем то, что нужно активному политику.

Черный тюльпан - исторический роман Александра Дюма-отца (1850), посвящённый драматическим событиям 1672 года, вошедшего в голландскую историю как «год бедствий»

Пока Ян восстанавливался, оранжисты воспользовались моментом. Вильгельм III Оранский, при поддержке испуганных федералистов, был провозглашён штатгальтером и главнокомандующим армией. Падение дома де Виттов началось с, казалось бы, невинного разговора. 7 июля цирюльник Виллем Тихелаар пришел к Корнелису де Витту обсудить… свадьбу. Казалось бы, обычная беседа — Вильгельм III собирался жениться на английской принцессе. Но спустя неделю этот самый цирюльник выдал сенсацию: он заявил, что Корнелис якобы нанял его, чтобы организовать покушение на принца за внушительные 30 000 гульденов. Абсурд? Возможно, но уже 24 июля Корнелиса де Витта арестовали, но он решил не сдаваться и выдвинул встречное обвинение против Тихелаара.

Оба они запутались в своих показаниях, но судьи, побаиваясь народного гнева, решили "прижать" Корнелиса. Что они сделали? Конечно, прибегли к пыткам. Пытки продолжались три с половиной часа. Ему давили большие пальцы на ногах весом в 25 кг, перевязывали конечности, чтобы нарушить кровоток. Но даже после трёх с половиной часов пыток Корнелис отказался признавать вину. А вот Тихелаар тем временем уютно отдыхал без всяких "жёстких допросов".

1 августа 1672 года Ян де Витт встретился с Вильгельмом III и понял, что игра закончена. 4 августа он подал в отставку, лишился политической власти и остался гражданином без должности. Бежать за границу? Нет, не его стиль. Он остался в стране, несмотря на то, что над ним сгущались тучи.

Тем временем, разъярённая толпа следила за расследованием дела Корнелиса. 17 августа судьям пришлось поставить его у окна тюрьмы, чтобы убедить народ, что он всё ещё в заключении. 20 августа Корнелиса осудили, даже не сказав за что. Корнелису пожизненно запретили въезд в провинцию Голландия, ему пришлось оплатить все судебные издержки и он был снят со всех официальных должностей. Цирюльник был оправдан.

Ирония судьбы: дом Яна де Витта находился буквально в нескольких шагах от тюрьмы, где томился его брат. Когда к нему пришли с просьбой о встрече, казалось, будто его приглашают в логово львов. Но Ян, кажется, не осознавал, насколько близка была реальная угроза.

Полчаса спустя он решился отправиться в тюрьму, но выйти уже не смог. Перед зданием собралась огромная толпа жителей Гааги и окрестных деревень. Поначалу кавалерия охраняла тюрьму, но тут случилось странное: командиру было приказано уйти, якобы где-то крестьяне начали грабить. Ощущение было такое, что кто-то специально развязывал руки толпе. Масло в огонь подлил Тихелаар, который из окна громогласно заявил, что его освободили. Толпа сразу приняла это за доказательство того, что он был прав, а Корнелис действительно планировал покушение на принца. Разъярённый народ послушался призыва цирюльника — расправиться с братьями, ведь наказание Корнелису показалось им слишком мягким для "государственной измены".

К концу дня, когда уставшая от войны, пьяная и возбуждённая толпа ворвалась в тюрьму, судьба братьев де Витт была предрешена. Корнелиса убили на месте, забив прикладами мушкетов. Яну досталось не меньше — сначала удар пикой в лицо, затем выстрел в спину. И вот, два бездыханных тела лежали на мостовой, но жестокость на этом не закончилась.

Толпа словно сорвалась с цепи: тела братьев были обнажены, вспороты и кастрированы. Всё, что можно было отрезать — пальцы, уши, губы и языки — было аккуратно отрезано. Но настоящая дикость началась, когда люди, по свидетельствам очевидцев, начали поедать органы или продавать их прямо на месте. Тела же разрывали на куски, жарили на костре и скармливали собакам. В какой-то момент в тело Корнелиса даже запихнули мёртвую кошку — как символ крайнего презрения.

Но и это было не всё. Останки братьев подвесили вверх ногами на всеобщее обозрение, где они оставались висеть в течение нескольких лет, словно напоминание всем: в политике головорезы не щадят никого.

Ян де Витт — имя, которое ассоциируется не только с расцветом Голландской республикой, но и с её трагическим падением. В его время Голландия была республикой, управляемой буржуазией, и де Витт стал воплощением этих идеалов. Его реформы укрепляли республику, его дипломатия защищала интересы страны, и всё это на фоне жестоких международных войн. Но как только ситуация начала выходить из-под контроля, популярность де Витта быстро рухнула.

Убийство Яна и его брата Корнелиса - не просто акт жестокости, а символ того, как легко власть может быть разрушена под давлением популизма и политической нестабильности. Общество в страхе и ярости не терпит ошибок, и даже самые влиятельные политики становятся уязвимыми перед лицом народного гнева.

Эта история напоминает нам, что даже самые мудрые и просвещённые лидеры могут быть сметены волной общественного недовольства. Роль Яна де Витта в развитии Голландской республики невозможно переоценить, но его гибель ознаменовала конец республиканской эпохи.

Краткая история средневековой крепости в Крыму.

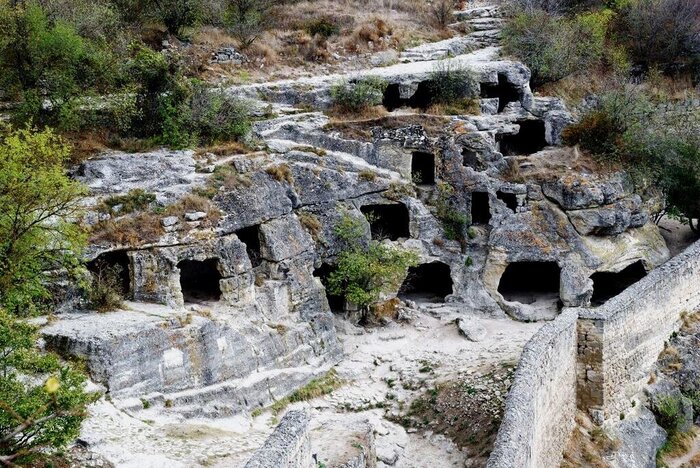

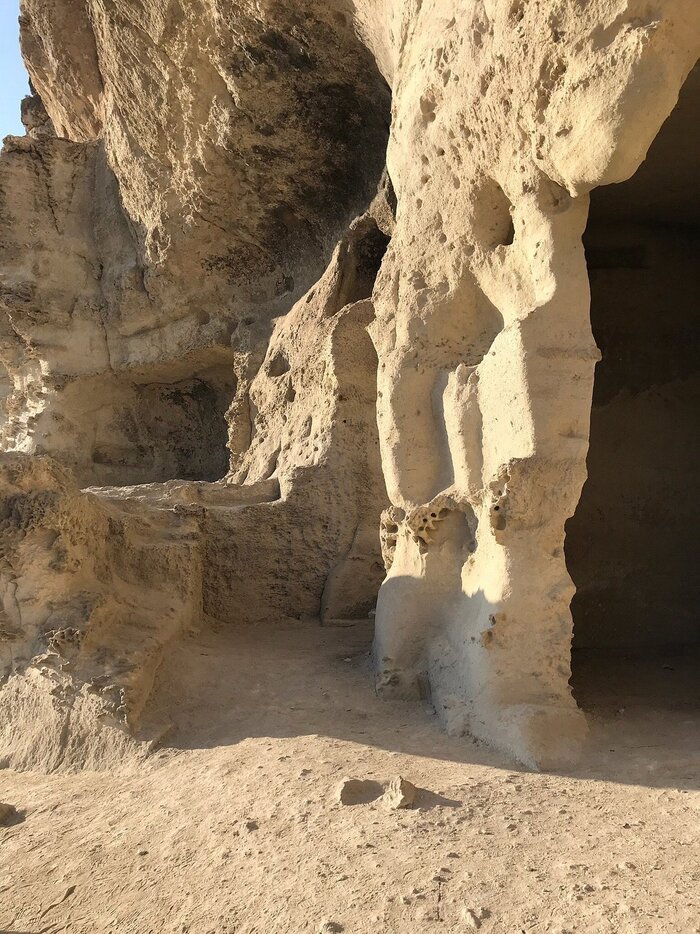

Чуфут-Кале — это средневековый город-крепость в Крыму, основанный в V — VI веках нашей эры как византийское укрепление. Это место так интересно туристам, потому как оно располагается в пещерах и окружено с трёх сторон скалистыми горами и крутыми обрывами.

Крепость Чуфут-Кале, расположенная на окраине Бахчисарая в Крыму, прошла через руки различных владельцев на протяжении своей долгой истории. В период процветания генуэзской Кафы крепость принадлежала итальянскому торговому городу Генуя. В XIV веке Чуфут-Кале становится важнейшей крепостью Крымского улуса, а затем и Крымского ханства, так как он располагался в нескольких километрах от столицы. После упадка Крымского ханства в городе начали проживать караимы — тюркоязычная группа иудеев со сложной комплексными традициями и верованиями. А в 1783 году Чуфут-Кале попал под власть Российской Империи.

Таким образом, город-крепость Чуфут-Кале была под властью различных народов и государств на протяжении всей своей истории, отражая сложные политические и культурные процессы, происходившие в Крыму.

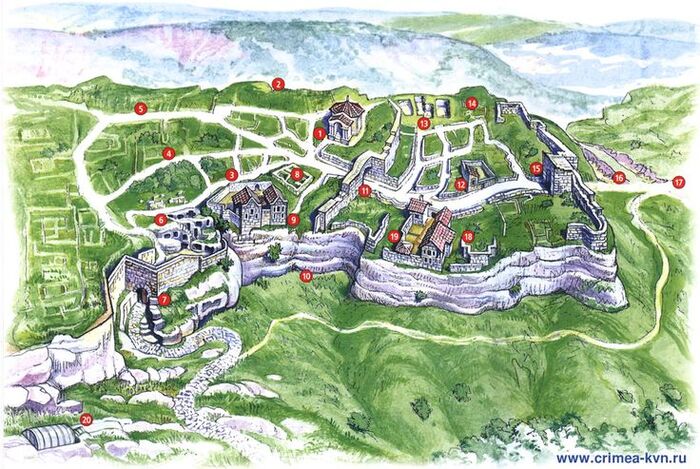

План крепости

На сегодняшний день историки не единодушны во мнениях относительно появления крепости. Считается, что город был основан в середине VI века нашей эры. Она закладывалась по инициативе византийской администрации Крыма и должна была принадлежать союзникам империи — гото-аланам.

На территории, где располагался Чуфут-Кале, в основном жили аланы — могущественное ираноязычное племя, которое проникло на территорию Крыма во II веке. Поселившись здесь, аланы приняли христианство. Их и без того неспокойная жизнь была омрачена вторжением полчищ германоязычного племени готов. Однако только после длительных и кровавых войн готам удалось покорить племя аланов.

Сегодня у археологов и историков есть версия, что византийские инженеры строили крепость в два этапа (530/550 — 560/580 гг.) для защиты стратегически важных подходов к Херсонесу. Но никаких прямых упоминаний в письменных источниках не осталось.

Французский миссионер и монах-францисканец Гильом де Рубрук по поручению короля Людовика IX совершил путешествие к монголам и записал об этом в своей книге «Путешествие в восточные страны». Де Рубрук впервые упомянул о городе под названием Кырк-Ер, что переводится с тюркского как «сорок замков». Название Кырк-Ер употребляется по отношению к Чуфут-Кале вплоть до XVII века.

С высоты плато Чуфут-Кале открывается потрясающий вид на долины и соседнюю гору, которая имеет сходное строение.

Известно, что в 1299 монгольский эмир Ногай разграбил весь северный Крым, включая Чуфут-Кале. Захватив город, татары расквартировали в нём свой гарнизон. На рубеже XIV — XV веков татары разрешили поселиться в крепости караимам. Здесь они создали свой торгово-ремесленный квартал и построили вторую оборонительную стену города.

В условиях постоянных междуусобиц в Золотой Орде появилась тенденция к сепаратизму Крыма в силу его географического положения, развитых торговых и экономических отношений с Византией, Генуей и Западной Европой. И в 1441 году Хаджи I Герай основывается независимое Крымское ханство, а Чуфут-Кале становится его первой столицей. Хаджи Герай осознавал преимущество этой крепости и превратил старую часть города в собственную укреплённую резиденцию. Кырк-Ор стал настолько богатым городом, что крымские татары прозвали его Гевхер-Кермен (что переводится как «крепость драгоценностей»), из-за того, что Хаджи Герай украсил стены крепости драгоценными камнями.

После падения Константинополя в 1453 году многие евреи-караимы, которые представляли из себя торговцев и ремесленников, решили мигрировать в Крым. Причина была простая — они хорошо знали греческий язык и им была знакома византийская культура. Многие из них поселились в Чуфут-Кале.

Время шло, и когда Золотая Орда окончательно ослабла, а Крымское ханство окрепло, значение Кырк-Ора как крепости снизилось. Поэтому при правлении Менгли I Герая был основан новый город Бахчисарай и столицу перенесли туда. В Кырк-Ора остались жить только караимы и крымчаки — тюркоязычная еврейская группа, исповедующая традиционный талмудизм. Именно поэтому спустя несколько веков «Кырк-Ора» поменяет своё название на «Чуфут-Кале», что будет значить «крепость евреев». Остались они там жить вынужденно, из-за антиеврейских ограничений на пребывание в других городах Крымского ханства.

После присоединения Крымского ханства к Российской империи в 1783 году обитателям крепости было разрешено проживать в любой точке Крыма. Караимы и крымчаки начали переселяться в другие крымские поселения, где у них были диаспоры. И к концу XIX Чуфут-Кале полностью опустел, и жизнь там замерла до второй середины XX века, когда в город начали проводить туристические экскурсии.

О Чуфут-Кале ходят множество легенд и преданий, которые зародились несколько сотен лет назад. Например, одно предание повествует о том, что первые ханы привезли с собой в город караимских семей, поэтому он и стал называться Кырк-Ор (место сорока). Конечно, эта легенда невероятна уже по той причине, что ханы недолюбливали евреев и уж точно не стали бы называть столицу своего ханства в их честь. Скорее всего, эта легенда была придумана самими караимами.

Впрочем, как и другая легенда, которая должна была показать древность их караимского учения. Она гласила, что караимы были привезены из Персии во время своего первого освобождения из вавилонского плена. Караимский писатель, археолог и знаменитый фальсификатор Авраам Фиркович сделал вид, что раскопал на кладбище Чуфут-Кале надгробные плиты, которые якобы датируются 6 годом до нашей эры. Но это еще не всё. Авраам Фиркович придумал могилу, в которой якобы захоронен Исаак ха-Сангари. Это тот самый еврейский проповедник, который убедил хазар принять иудаизм.

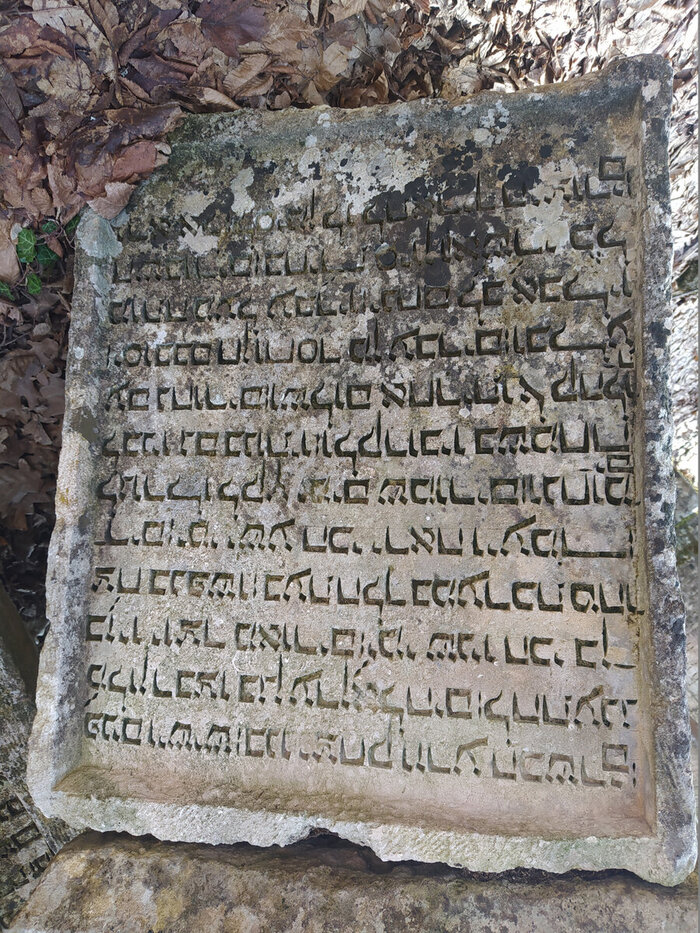

Однако Фирковича позже разоблачили, и на кладбище Чуфут-Кале, так называемой «Долине Иосафата» (библейский термин, применяемый к символическому месту, где Бог будет судить врагов своего народа), самая ранняя эпитафия относится к 1203 году. Да и все могилы на кладбище принадлежали не караимам, а крымчакам.

Также существует легенда и о том, что во время своего путешествия по Крыму в 1787 году Чуфут-Кале посетила Екатерина II и, мол, переночевала там. Однако ни одни мемуары не подтвердили этого. Молчат и караимские авторы, кто-то, а они бы поддержали эту легенду с удовольствием.

Но затем здесь побывали практически все российские самодержцы, за исключением Павла I. Чуфут-Кале посещали такие писатели, как Грибоедов, Жуковский, Леся Украинка, Максим Горький, художники Крамской, Репин, Серов и другие.

— Тик-Кую

Что в переводе значит «вертикальный колодец», являлся важным источником воды во время осад Чуфут-Кале. К сожалению, для этого осадного колодца нет точной датировки, но вероятнее всего, что он довольно древний. Ни одна крупная крепость не могла обходиться без источника водоснабжения. Впервые о Тик-Кую пишет французский дворянин Обри де Ла Моттре, с оглядкой на то, что уже в его времена никто не знал, где располагался колодец:

«…здесь [на Бурунчаке] имелся колодец или естественная цистерна, облицованная тёсаными камнями и наполненная водой, никогда не иссякавшей. Местонахождение колодца, который был, несомненно, заделан турками, сегодня неизвестно».

Функция данного колодца — водоснабжение во время осады. Питался колодец от источника на склоне горы за пределами Чуфут-Кале. Подземную галерею с винтовой лестницей называли «Алтын-Мердвень», в переводе «золотая лестница», что говорит нам о ценности воды для жителей Чуфут-Кале. Своды галереи поросли сталактитами естественного происхождения. Дно сооружения — это просторная площадка, на которой расположен алтарь и две небольших купели, соединённых между собой. В месте, откуда галерея выходила на поверхность, была построена башня.

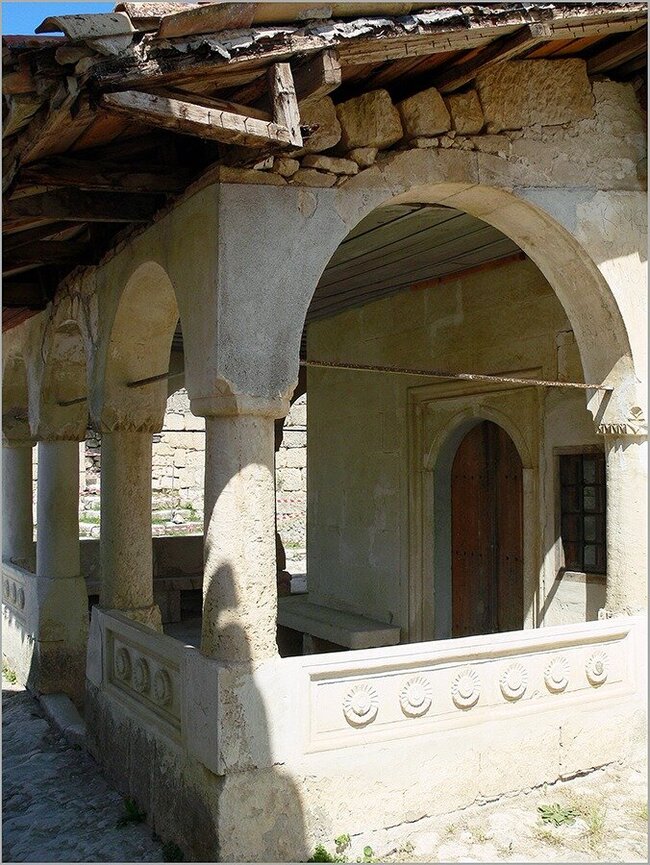

— Дюрбе Джанике Ханым

Помните хана Тохтамыша, который спустя два года после Куликовской битвы, в 1382 году сжёг Москву? Так вот, Дюрбе Джанике-ханым — это мавзолей его дочери Джанике, которая стала супругой основателя Ногайской Орды Едигея.

Помните хана Тохтамыша, который спустя два года после Куликовской битвы, в 1382 году, сжёг Москву? Так вот, Дюрбе Джанике-ханым — это мавзолей его дочери Джанике, которая стала супругой основателя Ногайской Орды Едигея.

По легенде, мавзолей был построен по повелению самого Тохтамыша в 1437 году, но это всего лишь легенды. Сам Тохтамыш умер за тридцать лет до смерти дочери. Схожесть архитектурного стиля с Дюрбе Хаджи Герая в Салачике и Эски-Дюрбе в Бахчисарае позволяет историкам предположить, что мавзолей Джанике был построен во время правления Менгли Гирея. Сегодня территория возле мавзолея пуста, но раньше к территории прилегало кладбище с могильными камнями ордынских времен.

Ниже, еще немного фото

Пещеры Чуфут-Кале

Фотографии кладбища Чуфут-Кале, так называемая "Иософатова долина"

Кенассы Чуфут-Кале

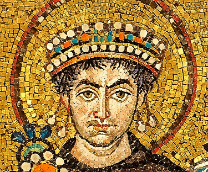

На центральной панели диптиха Барберини изображён император-триумфатор, которого часто ассоциируют с Юстинианом.

Юстин с самого начала рассчитывал на Юстиниана как на своего преемника. Он отправил племянника учиться в лучшие школы Константинополя, где тот штудировал древнюю литературу, философию, экономику и право. Да и на практике Юстиниан времени не терял — начинал в императорской страже при Анастасии, а после восшествия Юстина на трон стал её командиром. Фактически, ещё при жизни дяди, Юстиниан уже активно участвовал в государственных делах, не только во внутренних, но и во внешних. По сути, он уже был правой рукой Юстина.

1 апреля 527 года, за три дня до Пасхи, Юстин официально усыновил Юстиниана. Примечательно, что в этот период не принимались важные государственные решения, что подчёркивает серьёзность события. Дело было в том, что здоровье Юстина совсем ухудшилось — хронические боли из-за старой раны в бедре его донимали. Возможно, император понимал, что его время подходит к концу. 1 августа того же года он скончался, оставив трон Юстиниану.

Теперь давайте разберёмся: как Юстиниан дошёл до жизни такой? Почему его правление вошло в историю как успешное? Был ли он действительно тонким политиком и ловким дипломатом?

Интересный факт: после смерти императора Анастасия в 518 году Юстиниан рассматривался как один из претендентов на византийский престол. Но в итоге корону получил Юстин, а не Юстиниан. Почему так вышло — вопрос открытый до сих пор.

Юстин, став императором, сразу принялся чистить ряды — он полностью заменил военное руководство, передав командование тем, кто был в оппозиции к прежнему императору. Это был хитрый ход, который обеспечил ему поддержку. Его племянник Герман, брат Юстиниана, получил должность магистра Фракии. В будущем Герман станет одним из лучших военачальников Юстиниана, наравне с Велизарием.

А вот сам Юстиниан после избрания Юстина был назначен начальником доместиков — личной охраны императора, которая, к слову, заменила преторианцев ещё при Константине Великом. Юстин явно окружал себя только самыми проверенными людьми: один племянник командовал Фракией, другой охранял его персону. А что касается армии?

Император Анастасий был приверженцем монофизитства, хотя его религиозная политика была довольно терпимой. Но в 512 году он заменил халкидонского митрополита на монофизита, что вызвало волнения. В 513 году командующий армией Виталиан поднял мятеж против Анастасия, привлёк на свою сторону большую часть армии, которая была православной. Некоторые хронисты утверждают, что под его началом было 50 тысяч человек.

Стоит напомнить, что император Анастасий был убежденным монофизитом. Несмотря на то, что его религиозная политика отличалась веротерпимостью, всё же Анастасий не удержался и в 512 году сместил халкидонского митрополита, заменив его монофизитом. Константинопольский патриарх был обеспокоен и обескуражен этой перестановкой. В Халкидоне незамедлительно вспыхнули беспорядки. На следующий 513 год уроженец Мезии, командующий армией Виталиан, восстал против Анастасия. Он привлёк на свою сторону значительную часть армии, в которой воины исповедовали христианство православного толка (халкидонское православие). По мнению некоторых хронистов, он собрал армию в 50 тысяч человек, куда входили не только солдаты, но и крестьяне.

Виталиан несколько раз побил войска императора Анастасия и двинулся прямиком к Константинополю. Император, понимая, что столица в беде, решил поговорить с полководцем, чтобы уладить дело миром. Но, как это часто бывает, Анастасий не сдержал обещаний, и Виталиан снова повёл свои войска на Константинополь.

Интересно, что в это время сухопутными силами империи в Константинополе возглавлял сам Юстин, который придерживался халкидонского христианства. Виталиан наступал не только с суши, но и по морю, где его флоту дал бой Марин Сириец. Марин первым в истории применил знаменитый греческий огонь и, не вступая с Виталианом в бой, он сжёг весь флот мятежников. Виталиан понял, что он проиграл, к тому же его войско было охвачено паникой и полностью деморализовано. Он отошёл на север и не предпринимал никаких действий, пока не был помилован Юстином при воцарении последнего.

Юстин назначил Виталиана почётным консулом и в скором времени возведен в патриции. Но это еще не всё. Виталиан был назначен на должность magister militum — высшую военную должность в Византии. На то были свои причины.

Мне кажется, что Юстин не чувствовал себя уверенным на имперском троне. Он искал и создавал себе не только союзников, но и сторонников. Виталиан ко времени царствования Юстина уже был народным поборником ортодоксального халкидонского христианства. Возможно, возвращение Виталиана в Константинополь продиктовано желанием загладить перед халкидонскими христианами поступок Юстина, когда он выступил на стороне Анастасия во время мятежа Виталиана.

Как бы то ни было, Виталиан быстро поднимался по карьерной лестнице в Византии. Он сыграл важную роль в обеспечении легитимности восшествия Юстина на трон. Кроме того, Виталиан стал участником процесса примирения с Папой Римским.

В 520 году он был назначен одним из консулов. Юстиниан же впервые стал консулом только на следующий год. В июле того же года Виталиан был убит.

Прокопий Кесарийский оставил комментарий по поводу убийства Виталиана. Он говорит о том, что Юстиниан видел в Виталиане главного соперника, который после смерти дяди мог бы претендовать на трон:

Затем он (Юстиниан) спешно послал за узурпатором Виталианом, предварительно дав ему ручательство в его безопасности, и принял вместе с ним участие в христианских таинствах. Тем не менее вскоре, заподозрив его в том, что он нанес ему оскорбление, он беспричинно убил его во дворце вместе с его близкими, отнюдь не считая препятствием для этого принесенные им ранее столь страшные клятвы.

Прокопий Кесарийский. Тайная история. VI., 27–28.

Действительно ли видел Юстиниан в Виталиане соперника? Или Юстин еще с момента их столкновения при Анастасии считал Виталиана врагом? Вопрос довольно щепитильный и спорный, на который из-за скудности источников полноценного ответа дать нельзя.

И вот Юстиниан становится консулом, что стало поводом для пышного роскошного празднества в январе 521 года. На празднования было потрачено 288 тысяч солидов. Это внушительная сумма для той эпохи. К примеру, в начале царствования Юстиниана годовой доход Восточной Римской империи составлял 5 000 000 солидов. То есть на празднование своего консульства Юстиниан потратил около 17% годового дохода.

Интересно и то, чем по своей сути являлись консульские расходы. В ту эпоху они состояли из двух частей: государственных и частных денег. Собственные средства консула должны были тратиться на благоустройства города, новые дороги, акведуки или строительство цирков.

Во время мятежа против монофизита Анастасия, Виталиан был если не самым главным, то, по крайней мере, одним из символов ортодоксального халкидонского христианства. Однако, благодаря сборнику папских документов Collectio Avellana, мы знаем, что Юстиниан вел переписку с папой Гормиздом. Получается, что Юстиниан вместе с Виталианом были активными участниками по преодолению раскола между римской и константинопольской церковью. Юстиниан подхватил начинание Виталиана по преодолению Акакианской схизмы и сделал это успешно.

Определение: Акакианская схизма.

К концу V века существовали две основные ветви христианства — восточная, во главе которой стояла Константинопольская церковь и западная, где главной была Римская церковь.

Спор между ними возник из-за разногласий по поводу монофизитства — учения, которое утверждало, что у Иисуса Христа была только одна, божественная, природа, а не две (божественная и человеческая), как считала Римская церковь. Император Византии Зенон издал указ, чтобы объединить христианство в империи и прекратить религиозные споры. Этот указ назывался «Энотикон» и был поддержан Патриархом Константинопольским Акакием. Однако Римская церковь не согласилась с ним.

В 484 году Папа Римский Феликс III осудил Акакия и объявил его отлученным от церкви. Это привело к расколу (схизме) между Римом и Константинополем, который длился до 519 года. Схизма завершилась, когда новый византийский император Юстин I и Патриарх Константинопольский Иоанн II согласились вернуться к прежним догмам и восстановить отношения с Римской церковью.

Юстиниан за это время завоевывает поддержку и любовь не только обычного народа, но и сенаторов. Сложно сказать, совпало ли так и это обычная случайность или же закономерность, но во время болезни Юстиниана в 523 году он решает отлучиться от государственных дел и тут же вспыхивают беспорядки в крупнейших городах империи. После того, как Юстиниан поборол свою болезнь, он получил звание патрикия и беспорядки по всей империи были устранены.

Современные историки полагают, что неграмотный и к тому времени уже старый и больной Юстин был лишь фигурой на троне, которая не имела никакой политической силы. Отчасти это так и есть, и фактическим правителем Восточной Ромейской империи являлся Юстиниан. Его влияние возросло настолько, что Сенат умолял Юстина сделать Юстиниана наследником империи, на что действующий император ответил отказом.

Сложно ответить, почему Юстин не желал в то время видеть своим приемником Юстиниана. Возможно, дело в банальной ревности ко трону. Как бы там ни было, всё же усыновление Юстином Юстиниана состоялось только через четыре года, в 527 году.

Юстиниан женился на Феодоре, и, как говорят источники, браку мешала жена Юстина — Евфимия. К сожалению, мы мало что знаем об этой женщине. Дата рождения Евфимии неизвестна, однако к моменту царствования Юстина она, как и, впрочем, её муж, была в преклонных годах. Юстин был не против брака своего племянника с распутницей Феодорой, однако Евфимия, как говорит Прокопий Кесарийский:

«в этом одном она пошла против него (Юстиниана), хотя во всем другом она потворствовала ему»

Однако спустя некоторое время после смерти Евфимии (в 523 или 524 году) Юстиниан и Феодора всё же заключили брак в 525 году в соборе Святой Софии. На тот момент Юстиниану было уже 43 года.

Трудно сказать, почему Юстиниана не смутила родословная Феодоры. Возможно, потому, что Юстиниан и сам был из семьи крестьян.

Зачем же я чуть раньше так подробно останавливался на биографии Феодоры? Одной из этих причин было то, что Феодора приняла монофизитское учение от патриарха Александрийского. Интересно то, что после странного убийства Виталиана источники отмечают не только возросшее политическое влияние Юстиниана, но и терпимость к монофизитам. Как бы там ни было, убийство Виталиана было выгодно Юстиниану во всех смыслах.

Еще в 526 году здоровье Юстина серьёзно пошатнулось. Хронисты упоминают у императора серьёзную рану на ноге, которая не заживала и, возможно, способствовала его смерти. Может быть, эта рана могла вызвать гангрену или другую инфекцию, что усугубило состояние Юстина в последние годы жизни. Из-за своих проблем со здоровьем Юстин стал неспособным выполнять свои императорские обязанности, и это вынудило его передать полномочия своему племяннику Юстиниану.

Юстиниан выбрал подходящую для себя дату, а именно на Пасху 527 года — 1 апреля Юстиниан и Феодора были коронованы Константинопольским патриархом как август и августа. Спустя четыре месяца Юстин скончался, и Юстиниан официально получил полную власть в Восточной Римской империи.

Обелиск Феодосия (спереди) - древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса III, заново установленный на Константинопольском ипподроме римским императором Феодосием I

Немного раньше мы говорили о том, что к моменту правления Юстиниана осталось только две крупных партии Ипподрома — синие (венеты) и зелёные (прасины). Сложно сказать, по какой причине Юстиниан благоволил партии синих. Считается, что зелёные были монофизитами и представляли интересы класса крупных землевладельцев. Синие же являлись ортодоксальными христианами и покровительствовали купцам, ремесленникам и крестьянам.

Характерно и то, что Юстиниан стал заигрывать с венетами, когда на троне еще сидел Юстин. Кроме того, Феодора, чей отец принадлежал к партии зелёных, еще помнила то, что прасины отвергли её, и она примкнула к партии венетов.

В общем, резюмируя, можно сказать, что Юстиниан во время своего правления покровительствовал венетам.

В январе 532 года, на пятом году правления Юстиниана, в Константинополе произошло важное событие, которое позже назовут «Восстанием Ника».

Правительство Юстиниана составляли такие важные чиновники, как Иоанн Каппадокиец и Трибониан.

Дело в том, что накануне восстания произошли несколько убийств прасинов. Очевидно, что прасины заподозрили венетов в гибели своих «зелёных» товарищей. 11 января, в день, когда состоялись конские бега, лидеры зелёных явились к Юстиниану с требованиями и озвучили их.

Для этого было много причин, о коих мы поговорим ниже, но поводом послужили несколько убийств зелёных. Они обратились к императору с жалобой на чиновника спафария Калоподия. По всей видимости, Калоподий должен был следить за порядком в том самом районе Константинополя, где и произошли убийства.

В тот же день произошла перепалка, и Юстиниан потребовал арестовать зачинщиков вечером того же дня. Причём арестованные были из обеих партий — из синей и зелёной. Их приговорили к казни через повешение. Однако случилось чудо, которое и спровоцировало толпу на восстание. Один из зачинщиков умер сразу, а двое дважды срывались с виселицы. Толпа, увидев, что один венет и один прасин живы, стали выкрикивать, что по древнему обычаю им должно быть предоставлено убежище в храме. Обычно после такого следует помилование, монахи монастыря святого Конона забрали обоих счастливчиков и укрыли их в церкви Святого Лаврентия, которая как раз обладала правом церковного убежища.

Юстиниана совсем не привлекала перспектива вооруженного восстания, тем паче в самом разгаре были переговоры с персами о мире на востоке его державы. Решив, что жителям Константинополя пора спустить пар, император объявил, что 13 января состоятся гонки на колесницах. Безусловно, этот шаг бы сыграл бы на руку Юстиниану, однако в назначенный день он смог сменить свой гнев на милость лишь частично. Он заменил осуждённым смертный приговор на тюремное заключение.

И прасины, и венеты были недовольны поведением императора. Они просили освобождение для двоих заключенных, это сплотило две ранее разрозненные группировки еще сильнее. Не получив ответа от императора, обе партии объединились и подняли в столице беспорядки с криками «Ника!», что значит «побеждай!».

Не могли же местные жители ни с того ни с сего поднять крупнейший бунт в истории Восточной Римской империи, не правда ли? Этому предшествовал накопительный эффект от неэффективной политики Юстиниана и усталость народа от его реформ.

Скорее всего, в партии «прасинов», где ядром являлись монофизиты, входили крупные землевладельцы империи. Реформы Юстиниана и Иоанна Каппадокийского были нацелены на повышение налоговых ставок для богатых жителей империи. Незамедлительной реакцией на это являлось обвинение Юстиниана и его приспешников — Иоанна Каппадокийского и Трибониана — в коррупции.

Трибониан был видным византийским юристом и при Юстиниане занимал должность квестора священного дворца — это должностное лицо, которое было ответственно за разработку законов.

Юстиниан издал указ, который должен был систематизировать византийские законы. В составе комиссии из десяти человек, в которую помимо Трибониана входили другие чиновники, юристы и профессор права, требовалось выработать новый свод императорских конституций. То есть собрать все действующие римские законы и систематизировать их.

Известно, что первая публикация кодекса Юстиниана состоялась в 529 году, но императором было так много наштамповано новых законов, что в 534 году Юстиниан потребовал сделать второе издание кодекса.

Получается, что большая часть законов выпала именно на тот период, когда и произошло восстание «Ника».

Еще одним виднейшим чиновником Юстиниана являлся Иоанн Каппадокийский. Большинство источников относятся к нему с предубеждением, утверждая, что Иоанн был малограмотен. Однако выдающиеся способности Иоанна привели его на верхушку власти, его незамедлительно заметил император и назначил его на должность ответственного за финансами и внутренним благополучием Империи.

Юстиниану понравилась финансовая политика Иоанна, и этот чиновник был поставлен во главу первой комиссии по созданию Юстинианова кодекса законов. Император назначил Иоанна на должность префекта Востока и, судя по всему, не случайно. Возможно, император желал, чтобы Каппадокийский провёл в жизнь его политику по взиманию налогов. Однако новые налоги были очень непопулярные у населения.

Реакция на подобную проводимую политику была негативной. Трибониана и Иоанна обвиняли в коррупции, вдобавок Каппадокийцу приписывали жестокое обращение с должниками и неплательщиками налогов.

В первую очередь, налоговая политика затрагивала средний класс и крупных землевладельцев. Конечно же, последние были в большинстве своём представителями сенаторской элиты, сильно пострадавшей от новых законов и политики Иоанна.

Желая найти побольше деньжат для своих амбициозных проектов по восстановлению Константинополя, Юстиниан сократил расходы на государственную службу и предпринял со своими соратниками борьбу с коррупцией в сенате. Однако многочисленные землевладельцы, потерявшие свою власть и богатство в результате реформы государственной службы, поспешили вступить в оппозиционную партию зелёных. Юстиниан, до этого покровительствовавший синей партии, решил отдалиться от тех, в чьих рядах он когда-то был и сам. Он предпринял шаги, чтобы уменьшить влияние и венетов, и прасинов. Синие расценили подобное как самое настоящее предательство.

Щелчок по носу синей партии венетов и пощечина зелёной партии прасинов привели к эскалации конфликта между ними и Юстинианом. Они наверняка подумали о том, а нужен ли на троне Византии человек крестьянского происхождения, женатый на цирковой шлюхе? Кроме всего прочего, поражение римской армии персам при Каллинике в 531 году поставило под угрозу и внешнюю имперскую политику.

Однако вряд ли в зачатке восстания «Ника» были идеи о смещении Юстиниана с трона. Возможно, это случилось позже, когда сенаторы решили извлечь из этого выгоду.

Как бы там ни было, 13 января вспыхнуло восстание. Дело в том, что ипподром находился рядом с дворцовым комплексом, где и располагалось ложе, откуда императоры руководили скачками. К концу дня необузданная толпа побежала штурмовать дворец, который находился в осаде следующие пять дней. Подобно чуме, восставшие распространились по всему городу, устраивая крушения и поджоги. Они уничтожили большую часть города, в том числе и главную церковь Константинополя — собор Святой Софии.

На второй день беспорядков Юстиниан попытался усмирить бушующую толпу, предложив им еще больше скачек и игр в обмен на прекращения насилия. Это был экстраординарный шаг, так как в прошлом императоры наоборот отменяли гонки из-за того, что они усугубляли положение и провоцировали беспорядки. Но в этот раз всё было по-другому — обе фракции объединились и представляли для Юстиниана настоящую угрозу. Закономерно, что толпа проигнорировала императора, как когда-то Юстиниан проигнорировал просителей.

По всей вероятности, именно на второй день беспорядков сенаторы подумали о том, что могут выудить из этой ситуации пользу для себя. Озлобленные большими налогами и несправедливостью по отношению к аристократии со стороны Юстиниана, знать вооружила бунтовщиков и сказала им, чтобы те выдвинули требования — уволить Иоанна Каппадокийского и Трибониана.

Юстиниан остался глух к этим требованиям, и тогда бунтовщики объявили новым императором Флавия Гипатия — племянника Анастасия I.

Некоторые исторические источники и факт того, что Гипатий жил при Юстине и Юстиниане в Константинополе, говорят о том, что он был не амбициозен и, видимо, троном не интересовался. Во время бунта «Ника» Гипатий и его брат Помпей укрылись в Императорском дворце. Другой брат Гипатия — Проб сбежал из Константинополя, осознавая, что если зайдет речь о смене правителя, то толпа и поддерживающий её сенат обратит внимание на племянников Анастасия I.

Вероятно, что именно сбежавший Проб был самым старшим из братьев. Соответственно, именно Проба толпа бы заставила наречься императором и облачиться в пурпурную тогу. Об этом говорит и то, что мятежники сначала отправились к нему домой. Однако, не найдя его там, они разграбили его и сожгли дотла.

Юстиниан понимал, откуда дул ветер. Возможно, что его жена Феодора нашептала императору о том, что восставшие имели контакты с представителями сената. Опасаясь предательства, Юстиниан выгнал из дворца не только сенат, но и обоих братьев, прячась во дворце от толпы.

Гипатий отправился домой, однако повстанцы пришли к нему и потребовали, чтобы тот претендовал на диадему. Жена Гипатия пыталась предотвратить попытки наречь мужа императором. Однако бунтующая толпа выволокла Гипатия на Ипподром и провозгласила его императором.

Опасаясь того, что перевес сил окажется уже на стороне новоиспеченного и нареченного толпой императора, Юстиниан решает бежать из Константинополя. Фактически, Юстиниану уже было не на кого опереться — сенаторов отвращал от себя еще не первый год, друзей в сенате у него не было. А последние события заставили партию венетов разорвать всякие отношения с императором.

Но, судя по источникам, Феодора сумела отговорить Юстиниана покидать Константинополь.

Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — лучший саван.

Юстиниан мог бы устыдиться того, что вера и дух Феодоры оказались крепче. И царская чета начала действовать. Возможно, что они намеренно распространили дезинформацию о том, что Юстиниан и Феодора тайно покинули дворец.

Воодушевлённые этой информацией мятежники взяли подмышки Гипатия и потащили его на ипподром. Для коронации на имперском троне Гипатию была не только корона, но и место на кафизме. Повстанцы прибывали к ипподрому, но это промедление стоило восставшим жизни.

В это время Юстиниан со своими ближайшими полководцами готовили засаду. Кто были эти соратники Юстиниана, кто не покинул его в столь тяжелый час?

Мунд. Происходил из знатного рода германского племени гепидов. Был важным союзником короля варварской Италии Теодориха Великого и после смерти последнего в 526 году он оставался независимой единицей, управляя племенами гепидов и герулов. Гепиды в этот период проживали по большей части в районе Карпат, на территории современной Трансильвании (в Румынии), а также Паннонии (территория совр. Словении и Австрии). Герулы же, откочевав с давних пор с территории Прибалтики, осели на Дунае и находились в тесном соседстве с гепидами. Фактически, они были северными соседями византийцев и находились в орбите греческого/римского влияния.

Мунд понял, что его отношения с греками могут быть взаимовыгодны. В 529 году он выразил свою преданность Юстиниану, и тот, утвердительно ответив, спустя какое-то время был назначен magister militum per Illyricum. Фактически, под командованием Мунда оказались все войска на Балканском полуострове, вплоть до Греции.

Возможно, назначение Мунда на эту должность было не случайным. По сведениям из источников, следующие два года Мунд отражал массовые вторжения славян и болгар на Балканы. При этом варвар не забывал заносить в Константинополь богатую добычу.

Удивительно, как быстро Мунд завоевал расположение императора. Сложно сказать, насколько сильно повлияли его успехи на балканском лимисе (граница), но уже через два года, в 531 году, Мунд становится Magister militum per Orientem. Это один из самых высоких титулов в военной иерархии Восточной Римской империи. Магистр был верховным командующим всех военных сил Византии на Востоке, включая Египет, Сирию, Палестину, Месопотамию и Киликию. Этот регион был важным, так как граничил с Персией — извечным соперником Византии.

До этого Magister militum per Orientem являлся Велизарием, о ком речь пойдет ниже. В том же 531 году состоялась битва при Каллинике в Сирии с сасанидами, типичное «Бородино», если вы понимаете, о чем я. На поле битвы сошлись примерно одинаковое количество воинов — 20 000 с одной и с другой стороны. Византийская армия понесла тяжелые потери и утратила на долгое время свою боеспособность. Однако персы понесли настолько большие потери, что Шахиншах Сасанидской империи отозвал своего военнокомандующего.

Дело в том, что битва при Каллинике стала одной из череды неуспешных противостояний византийцев против Сасанидов, и Юстиниан начал искать мира с персами. Эти переговоры были в самом разгаре как раз, когда разразился бунт «Ника». Вероятно, это поражение Велизария при Каллинике и сподвигло назначить Мунда новым военноначальником востока.

Немного отстранимся от военного ремесла и рассмотрим роль казначейства в подавлении восстания «Ника». Вторая важная роль досталась евнуху Нарсесу.

Что же можно сказать об этом евнухе? Мы точно знаем, что Нарсес был армянином. Он родился в 478 году на территории Армении, которая в тот момент входила в состав Сасанидской Империи. К сожалению, у нас нет никаких сведений, которые бы рассказали о том, как Нарсес попал в Константинополь и стал евнухом.

Нарсес был невольником и спустя какое-то время он становится начальником телохранителей-евнухов. Он не был образованным человеком, однако благодаря своей тяге к знаниям он решил постигать самообразование. Агафий Схоластик, знаменитый византийский историк, так описывает Нарсеса:

Нарзес был чрезвычайно благоразумен и деятелен и удивительно легко приспособлялся к любой обстановке. Он не очень отличался образованием и не гордился красноречием, но славился прямотой натуры и был в состоянии словом выражать свои мысли, и это — евнух, воспитанный в изнеженности в императорском дворце. Он был низкого роста, сухощав, но выработал такое мужество и ловкость в делах, которые кажутся невероятными. Отсюда ясно, что кому присущ свободный и благородный дух, тому ничто и ни в каком деле не может помешать достичь первенства и стать наилучшим.

Агафий Миренейский. О Царствовании Юстиниана. Гл 1, 16

Нарсес, подобно Мунду и Велизарию, участвовал в войне против Сасанидов. Правда, в качестве дипломата. После битвы при Каллинике, в ходе которой армия Велизария понесла огромные потери, Юстиниан разработал план. Он решил отправить Нарсеса на переговоры с армянской знатью, которая воевала (или была вынуждена воевать) на стороне персов.

Итог переговоров был таков, что Нарсес смог своих соплеменников уговорить перейти на сторону византийцев, лишив тем самым персов мощной армянской армии. Этот важный шаг решил дальнейшую судьбу Нарсеса. Юстиниан назначил евнуха на пост главного казначея. К сожалению, по таким крупицам информации не получится сложить воедино портрет этого человека.

Третьим человеком, который сыграет очень важную роль в истории не только подавления восстания «Ника», но и в судьбе всей Восточной Римской Империи. Велизарий — «Меч Рима» и «Последний римлянин», великий полководец средневековья, думаю, о нём мы поговорим ниже чуть подробнее.

Юстиниан совместно со своими товарищами разработал план, в котором участвовал и Мунд, и Велизарий, и Нарсес. Немаловероятно, что за составлением этого плана стояла и Феодора.

Юстиниан повелел Нарсесу проникнуть в лагерь повстанцев, точнее, в его голубую часть, к своим бывшим единомышленникам венетам. Нарсес, проявив изрядное мужество, с мешком золота в руках пошёл на ипподром, причём в одиночку и без всякого оружия. Нарсес обратился к самым влиятельным людям из венетов, напомнив, что Юстиниан всегда поддерживал их партию. Здесь, конечно, армянский евнух слукавил, но, к сожалению, прямой его речи до нас не дошло. Нарсес воспользовался еще одним крючком, напомнив, что лжеимператор Гипатий, которого короновали венеты, был из партии зелёных. И очевидно, что Гипатий был монофизитом, как и его дядя.

Это подействовало на венетов, и, посовещавшись, они пришли к выводу, что слова Нарсеса имели смысл. Сенаторы из партии синих начали скандировать фразу: Justiniane Auguste, tu vincas (Юстиниан Август, ты побеждаешь). 18 января, в самый разгар коронации Ипатия, которая проходила на ипподроме, большинство синих покинули его. Естественно, что большую часть собравшейся на ипподроме толпы составляли зелёные.

Малочисленные исправительные войска, которыми командовали Мунд и Велизарий, ворвались на ипподром и начали убивать всех без разбора. Бойня выдалась жестокой, бунт был подавлен жёсткой рукой. Прокопий сообщает, что на Ипподроме погибло около 30 000 человек. Думаю, что большинство погибло не от меча, а в результате паники, хаоса и давки.

Поначалу Юстиниан не хотел казнить Гипатия, с которым когда-то он был в хороших отношениях. Однако Феодора стояла за спиной Юстиниана и нашёптывала, что мятежный император должен быть казнён. Так и случилось. Гипатий и его брат Помпей были казнены, их тела были выброшены в море. Император конфисковал их имущество (а вместе с тем и имущество сенаторов, выбравших не ту сторону). Сами сенаторы были сосланы. Большая часть чиновников, которые были уволены Юстинианом по требованию бунтовщиков, были восстановлены в своих правах и на своих должностях, например, Иоанн Каппадокиец.

Менорка — это жемчужина Средиземного моря, один из испанских Балеарских островов. Вы, возможно, слышали о нём как о месте с прекрасными пляжами, но он хранит и множество археологических тайн.

Название Менорки происходит от латинского Balearis Minor, что в переводе — «Маленький Балеарский остров». Его так назвали, потому что он действительно меньше своего ближайшего соседа — Мальорки. По сути, Менорка — это небольшой, но скалистый остров, ширина которого всего 50 километров. Площадь Менорки — 694 квадратных километра, что вдвое меньше Нью-Йорка. А если сравнивать с Москвой, то туда можно вместить целых четыре таких острова. Но главное, что делает Менорку по-настоящему интересной, — это более 1500 археологических памятников, включая каменные мегалиты, разбросанные по всему острову.

Эти мегалиты называются таулами — в переводе с каталонского это слово означает «стол». Некоторые таулы достигают пяти метров в высоту и выглядят как вертикальная колонна с массивным камнем, лежащим на ней горизонтально. Часто вокруг таулов строили U-образные стены. Эти сооружения очень напоминают Стоунхендж в Англии и древний храм Гёбекли-Тепе в Турции.

Ученые точно знают, что таулы построили представители талайотской культуры, жившие здесь в эпоху бронзы. Правда, датировать эту культуру можно только приблизительно: конец второго тысячелетия — начало первого тысячелетия до нашей эры. Некоторые историки считают, что первыми мореплавателями, прибывшими на Менорку, были выходцы из восточного Средиземноморья, например, минойцы.

Возможно, на местных жителей повлияли традиции минойцев, особенно их перевёрнутые оштукатуренные колонны, которые использовали в Кноссе, и на Менорке решили повторить этот приём. Однако есть и другие исследователи, которые считают, что на острове изначально жило местное население, и уже потом оно смешалось с пришельцами из восточного Средиземноморья. Но до сих пор неизвестно, было ли это мирное слияние культур или же насильственное вторжение.

Талайотов считают воинственным народом, ведь они строили оборонительные башни и укреплённые городки с мощными каменными стенами. Многие учёные связывают талайотов с нурагами Сардинии и пытаются подтвердить теорию о том, что талайоты могли происходить именно оттуда.

Определение:

Культура нурагов - это древняя цивилизация, которая существовала на острове Сардиния в бронзовом веке примерно с 18 века до нашей эры до 8 века до нашей эры. Она известна своими уникальными каменными башнями, называемыми нурагами, которые использовались для разных целей: как храмы, жилища, места встреч вождей или военные укрепления. Вокруг этих башен располагались небольшие деревни. Культура нурагов оставила после себя множество загадок, включая происхождение и этническую принадлежность её создателей, а также назначение многих сооружений.

Таулы часто находили прямо на землях крестьян, иногда на полях или даже встроенными в каменные стены, которые отделяли участки. Большие размеры таулов, их массовость и отсутствие ритуальных предметов рядом с ними говорят о том, что большинство таких построек имели чисто хозяйственное назначение.

Кстати, похожие постройки встречаются и на других островах западного и центрального Средиземноморья — на Мальте, Сицилии, Корсике и Лампедузе. Даже сегодня крестьяне в этом регионе продолжают строить похожие сооружения. Они служат для хранения семян, инвентаря и становятся отличным укрытием от палящего солнца в разгар рабочего дня.

Самым большим поселением талайотов был город Оспиталет-Вель на острове Мальорка. Этот город был заселён ещё до появления талайотов, о чём свидетельствуют руины мегалитической камерной гробницы, относящейся к более раннему периоду.Однако последние раскопки говорят о том, что талайоты были построены гораздо позже минойского периода и сардинских нурагов.

Сегодня учёные придерживаются теории, что переход от ранней культуры, предшествовавшей талайотам, к талайотской цивилизации был плавным и занял немало времени. Закат талайотской культуры связывают с пунической колонизацией западного Средиземноморья.

Торговая сеть Карфагена, центр которой был на Эбусе (нынешней Ибице), распространилась и на Балеарские острова. Острова Майорка и Менорка оказались втянуты в конфликты между Римом и Карфагеном. Так начался постталайотский период, который сегодня известен как Балеарская культура.

В начале V века до нашей эры в постталайотский период многие поселения были оставлены их жителями — скорее всего, из-за насильственных действий. Об этом свидетельствуют обнаруженные следы пожаров. Некоторые деревни были покинуты навсегда, но часть из них вновь заселились спустя несколько десятилетий. Таулы больше не строили, их лишь иногда ремонтировали или перестраивали.

Экономический кризис того времени связан с тем, что основным источником пищи оставалось только скотоводство. Наступает эпоха упадка. Вхождение талайотов в сферу влияния Карфагена не прошло бесследно. Наверняка многие слышали о знаменитых балеарских пращниках. Так вот, местные жители часто служили наёмниками в карфагенской армии, и из письменных источников известно, что они возвращались домой с женщинами и вином. Вино, которое было важной частью этрусской, карфагенской и греческой культур, повышало социальный статус и давало возможность устраивать пиры. Браки с карфагенянами способствовали проникновению пунической культуры на Балеарские острова. В это время появились бронзовые статуэтки обнажённых воинов, которые очень похожи на произведения нурагической культуры Сардинии и этрусков.

Так, история Менорки и её загадочных таулов — это не просто древняя архитектура. Это история культурного обмена, войн и взаимодействия народов, которые боролись за выживание и влияние на этом острове.

Первая в мире масонская ложа появилась в Англии в далёком 1717 году. В те времена быть масоном считалось модным, как будто это был закрытый элитный клуб по интересам. Члены масонской ложи были разношерстны – протестанты различных толков (кальвинисты, англикане), католики и православные. И все члены масонской ложи могли свободно общаться между собой на различные темы.

Дело в том, что после 1715 года английское масонство разделилось на две главных ложи – якобитскую и ганноверскую. Якобитами называли тех, кто придерживался мнения, что Британией должна управлять католическая династия Стюартов. Однако в 1714 году королём Великобритании становится протестант из немецкого города Ганновер Георг I. На следующий год вспыхивает якобитское восстание, которое было не без труда подавлено. Именно в этом году от якобитской ложи отделяется ганноверская, которая тяготела к протестантству.

Интересно то, что масонская ложа в Риме была якобитской, но, несмотря на это, принимала и протестантов. Тогда как во Флоренции ложа была протестантской, но также принимала католиков и атеистов, которые поддерживали действующего короля Великобритании протестанта Георга I.

В Риме жил, как ему самому думалось, законный наследник Британской короны – Джеймс Фрэнсис Эдвард из рода католиков-Стюартов. В 1737 году он внезапно узнает, что ганноверские масоны набрали так много французских католиков, что они теперь являлись большинством в якобитской Великой ложе во Франции. Получается, католическая ложа во Франции состояла преимущественно из протестантов, которые, конечно же, поддерживали ганноверскую династию в Великобритании. Конечно, это не могло не понравиться римской курии.

Поэтому в 1738 году папа Римский Климент XII издал папскую буллу, которая запрещала католикам становиться масонами. Наказание – отлучение от церкви. Дело в том, что сам папа являлся выходцем из Флоренции, ревностный католик, испытывал неприязнь к протестантской ложе в своём родном городе.

Чтобы обойти ограничения, один очень хитрый, умный и, я думаю, наглый католический архиепископ-курфюрст немецкого Кёльна Клемент Август Баварский решил обойти папскую буллу. Он создаёт криптомасонское общество и выбирает мопса в качестве символа верности, надёжности и постоянства.

Дело в том, что в XVIII веке в Европе мопсы были очень популярной породой собак, как, например, сегодня немецкий шпиц или йоркширский терьер. Поэтому в качестве эмблемы криптомасонами был выбран именно мопс.

Кстати, орден был создан во Франции, а затем его влияние распространилось на территорию Священной Римской империи и Нидерландов. В каждой ложе было по два управляющих — мужчина и женщина. Они избирались на эту должность каждые полгода.

Церемония посвящения включала в себя надевание ошейника, царапанье в дверь, хождение вокруг гигантского изображения мопса с завязанными глазами и поцелуй фарфоровой статуэтки Великого Мопса под хвост.

К сожалению, у нас сохранилось слишком мало информации об ордене Мопса. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, были ли ритуалы в Ордене серьёзными или исполнялись понарошку. Может быть, это была шутка над Папой Римским в духе XVIII века? По моему мнению, орден Мопса был каким-то любительским кружком по интересам и не представлял собой серьёзной околомасонской организации.

Еще в 395 году Римская империя формально разделилась на две части — Западную и Восточную. Этот раздел являлся результатом длительных политических процессов и внутренних конфликтов, которые ослабили империю в предыдущие столетия. Западная Римская Империя просуществовала еще 80 лет и пала под натиском варварских племён в 476 году. В то же время Восточная Римская Империя, сегодня известная как Византия, сумела выстоять и превратилась в новое, христианское государство, отличное от языческого Древнего Рима.

Столицей Восточной империи был Константинополь, основанный в 330 году на месте древнего греческого города Византий. Это переименование и перемещение столицы символизировало новый этап в истории Рима. В историографии принято называть это государство Византией, но на самом деле его жители продолжали считать себя римлянами и называли свою империю Ромейской.

После падения Западной Римской империи титул императора сохранился только в Константинополе. Византийский император стал восприниматься как единственный законный правитель всей бывшей Римской империи. На Западе варварские короли, такие как франкский король Хлодвиг или германский военачальник Одоакр, признавали номинальную власть византийского императора, заключали с ним «федеративные договоры» и даже получали официальные титулы. Эти договоры предполагали, что варвары будут охранять границы империи в обмен на выплаты и земли. Таким образом, они были включены в систему римской власти, но фактически они оставались независимыми.